Résumés

Résumé

La recherche-action a pour finalité de résoudre un problème tangible en jumelant une démarche scientifique à la mise en place d’une action concrète, et ce, avec les personnes directement concernées. Ce type de recherche favorise des apprentissages riches et variés, tant sur le plan pratique que sur le plan scientifique. Toutefois, à travers ses différentes étapes, plusieurs enjeux éthiques et méthodologiques peuvent survenir. Cet article porte sur les enjeux rencontrés à travers une recherche-action ayant mené à la mise en place d’une nouvelle pratique visant à soutenir la participation d’adultes vieillissants ayant une déficience intellectuelle à des activités de loisirs et de bénévolat dans la communauté. Il porte aussi sur les enseignements tirés de cette expérience et propose des recommandations pour les équipes engagées dans une recherche-action.

Mots-clés :

- Recherche-action,

- éthique de la recherche,

- personnes aînées,

- déficience intellectuelle

Abstract

Action research seeks to resolve tangible problems by combining a scientific approach with concrete actions along with those who are directly involved. This type of research promotes rich and diverse learning in both practical and scientific terms. However, a number of ethical and methodological issues often arise throughout its various stages. This article considers the issues regarding an action-research study that led to the introduction of new practices intended to promote the inclusion of older adults with intellectual disabilities in senior community groups. It also discusses the lessons learned from this research experience while proposing recommendations for other action-research teams.

Keywords:

- Action research,

- research ethics,

- seniors,

- intellectual disabilities

Corps de l’article

Introduction

La recherche-action est une approche méthodologique qui combine la recherche scientifique et l’action pratique. Elle vise à résoudre des problèmes concrets tout en produisant des connaissances qui nourrissent l’action (Guay & Gagnon, 2021). Elle se distingue par sa nature participative et sa finalité transformative; l’équipe de recherche collabore activement avec des partenaires engagés pour améliorer une situation problématique à leurs yeux. Ce type de recherche se caractérise d’ailleurs par l’adoption d’un rapport davantage symétrique entre les différentes parties prenantes (Morrissette, 2013). S’appuyant sur la rigueur de la démarche scientifique, de nouvelles connaissances sont produites à partir de l’action qui offre en elle-même un riche contexte d’apprentissage et de transformation pour les personnes impliquées (Guay & Gagnon, 2021). En dépit de ses avantages, le déploiement d’une recherche-action peut aussi engendrer des enjeux sur les plans méthodologique et éthique, et ce, tout au long de sa réalisation. Or ces enjeux sont rarement décrits de manière concrète et détaillée dans les écrits scientifiques portant sur des recherches-actions, lesquels sont habituellement davantage centrés sur les résultats (Bertrand & Petiau, 2023). Savoie-Zajc aborde d’ailleurs l’exercice complexe de la rédaction dans un contexte de recherche-action : « comment communiquer la dynamique de la recherche-action avec ses aléas, ses rebours, ses avancées? Quoi dire? Comment le dire? Où le dire? Pourquoi le dire? » (2012, p. 75). Ces questions sont au coeur de cet article qui porte sur l’analyse des enjeux éthiques et méthodologiques rencontrés à travers l’implantation d’une nouvelle pratique réalisée à travers une recherche-action. Les principaux apprentissages qui en ont émergé et qui pourraient être transposés à d’autres démarches de recherche-action y sont aussi détaillés. Puisque cette implantation s’est réalisée en étroite collaboration avec des intervenantes d’organismes de parrainage civique du Québec qui ont contribué au développement et à la mise en place de cette pratique nommée Mentorat actif en soutien à l’inclusion sociale (MASIS) des personnes aînées ayant une déficience intellectuelle, quelques informations propres au contexte sont d’abord présentées.

Le contexte

Le besoin identifié ainsi que le contexte ayant mené à l’implantation du MASIS sont d’abord explicités dans cette section. Les étapes du programme sont ensuite décrites. Puis, la démarche de recherche-action dans laquelle s’inscrit l’implantation est présentée.

Besoin principal et contexte d’implantation

À l’automne 2018, l’organisme de parrainage civique de la ville de Québec a établi un partenariat avec une chercheuse, la première auteure de cet article, afin de mieux répondre aux besoins de personnes aînées ayant une déficience intellectuelle, une population grandissante faisant appel à ses services. Ce partenariat a pris la forme d’une recherche-action à laquelle s’est joint le Regroupement québécois du parrainage civique (ci-après Regroupement), qui chapeaute 17 organisations à travers la province de Québec, considérant la pertinence des travaux réalisés[1]. La mission des organismes de parrainage civique est de favoriser l’inclusion sociale des personnes ayant des incapacités physiques, sensorielles, intellectuelles, développementales ou associées à une problématique de santé mentale, par la création de relations de jumelage égalitaires et individualisées avec des bénévoles. Des intervenantes en parrainage civique rencontrées dans le cadre de ce projet relevaient la présence de préjugés à l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle chez certains bénévoles de l’organisme. Elles observaient aussi que ces derniers exprimaient des propos parfois infantilisants, ce qui découlerait surtout d’une méconnaissance des capacités des personnes ayant une déficience intellectuelle. Mentionnons que la déficience intellectuelle se caractérise par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel et adaptatif (habiletés conceptuelles, sociales et pratiques) qui surviennent avant l’âge de 22 ans (Schalock et al., 2021). Pour être en mesure de réaliser leurs activités quotidiennes et participer à la vie de leur communauté, différents soutiens adaptés aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle doivent être mis en place. Une relation de jumelage peut, en partie, offrir un tel soutien à travers un lien d’amitié réciproque et égalitaire. À cet effet, plusieurs intervenantes spécialisées en parrainage civique rencontrées dans ce projet ont mentionné que de multiples bénévoles engagés dans leur organisation avaient de la difficulté à soutenir l’autodétermination des personnes ayant une déficience intellectuelle. L’autodétermination implique d’avoir du pouvoir et du contrôle sur sa vie; faire des choix, défendre ses droits et fixer ses propres objectifs, pour ne nommer que certaines manifestations (Lachapelle & Wehmeyer, 2003). Or les actions des bénévoles impliqués dans des relations de jumelage auraient parfois tendance à viser la prise en charge de la personne ayant une déficience intellectuelle (p. ex. : prendre des décisions ou poser des actions à sa place, parler pour elle), ce qui nuirait à la création du lien d’amitié. Conséquemment, lorsqu’il est question de personnes aînées ayant une déficience intellectuelle, les intervenantes doivent souvent offrir un suivi plus étroit aux bénévoles afin de s’assurer qu’ils développent les compétences nécessaires à une relation de jumelage positive. De plus, cet accompagnement apparaît encore plus important lorsqu’il s’agit d’individus âgés de 60 ans et plus, car ceux-ci auraient tendance à entretenir les attitudes les plus négatives à l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle au sein de la population générale (Dell’Armo & Tassé, 2021). Plusieurs intervenantes consultées ont ainsi exprimé le besoin d’être davantage outillées et soutenues dans la mise en place de nouvelles pratiques afin de mieux répondre aux besoins des personnes vieillissantes ayant une déficience intellectuelle et de surmonter les difficultés liées au recrutement de bénévoles prêts à s’engager dans un jumelage à long terme. À la lumière de ces constats, le Regroupement a souhaité revisiter son offre de services. Il s’est donc engagé dans cette recherche-action qui vise à évaluer la pertinence du MASIS pour répondre aux besoins des personnes vieillissantes membres des organismes de parrainage civique. S’inspirant des principes au coeur du mentorat actif (active mentoring), approche développée par une équipe de recherche australienne (Stancliffe et al., 2015), le MASIS se définit par une série d’interventions visant à favoriser la participation d’adultes vieillissants ayant une déficience intellectuelle à une activité de loisirs ou de bénévolat dédiée à des personnes aînées et offertes dans la communauté, et ce, avec le soutien de membres volontaires du groupe participant à l’activité. Le MASIS permet ainsi d’avoir un accès direct à un bassin de membres susceptibles de soutenir la participation de la personne ayant une déficience intellectuelle au sein même de l’activité choisie et d’offrir à ces membres un accompagnement personnalisé. Ces modalités apparaissent prometteuses pour répondre aux besoins et aux préoccupations des intervenantes des organismes de parrainage civique. Dans le cadre de cette recherche-action, le MASIS s’est déployé dans trois régions de la province de Québec grâce à l’implication d’intervenantes d’organismes de parrainage civique.

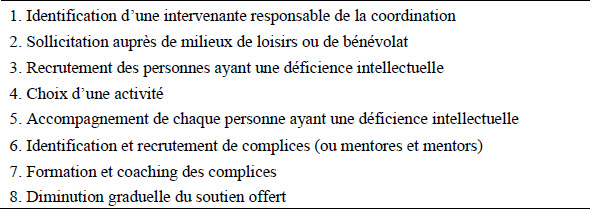

Description du MASIS

La pratique du MASIS s’actualise à travers plusieurs étapes résumées au Tableau 1. D’abord, une intervenante[2] responsable de sa coordination est désignée. Puis, elle identifie différentes activités de loisir ou de bénévolat dédiées aux personnes aînées dans sa région accessibles pour des adultes vieillissants ayant une déficience intellectuelle. Elle communique ensuite avec la personne responsable de chaque activité afin de sonder l’ouverture du milieu à soutenir la participation d’une personne ayant une déficience intellectuelle. Pour que l’inclusion soit facilitée, l’intervenante cible des activités non compétitives axées sur le plaisir, dont les coûts sont minimaux et qui se réalisent à une fréquence régulière, idéalement, chaque semaine. Parallèlement à ces démarches, elle approche des adultes ayant une déficience intellectuelle âgés de 45 ans et plus[3]. Dans le cadre de la recherche-action, les intervenantes des organismes de parrainage civique ont identifié des adultes à partir de la liste d’attente de services de leur organisation. Une fois les adultes identifiés, l’intervenante valide leur intérêt à participer à une activité de groupe en contexte inclusif avec des personnes aînées. Par la suite, elle présente à chaque personne intéressée une liste d’activités à proximité de son domicile, s’arrimant bien à ses préférences, à ses forces et à ses disponibilités. Puis, elle l’invite à sélectionner l’activité qui lui plaît davantage. L’intervenante accompagne ensuite chaque personne ayant une déficience intellectuelle lors de ses premières participations à l’activité. Cet accompagnement peut varier en durée, allant d’une brève intervention à un soutien prolongé, selon les besoins et l’adaptation à l’activité de la personne ayant une déficience intellectuelle. Lors de cet accompagnement, l’intervenante identifie les membres du groupe pouvant être intéressés à devenir des mentores ou mentors, terme dont l’évolution vers le mot complices sera abordée ultérieurement dans cet article. Ces membres offrent leur soutien de façon bénévole à la personne ayant une déficience intellectuelle lors de sa participation à l’activité. Il s’agit d’individus ayant une attitude positive envers l’inclusion sociale d’une personne ayant une déficience intellectuelle, qui partagent le même horaire de participation à l’activité et qui n’envisagent pas de mettre fin à cette participation dans un avenir rapproché. Il est effectivement souhaité que ceux-ci maintiennent leur participation à l’activité afin de favoriser la participation au long cours de la personne ayant une déficience intellectuelle. Pour assurer un partage constant et efficace de la responsabilité de fournir un soutien facilitant la participation de la personne, il est recommandé de mobiliser systématiquement au moins deux complices. Une fois les complices identifiés et recrutés, l’intervenante leur propose une formation concise et individualisée pouvant être offerte soit sur le lieu même de l’activité, soit en dehors de celle-ci, à un moment prévu à cet effet. De plus, l’intervenante accompagne ces individus dans l’appropriation des compétences nécessaires pour bien soutenir la participation de la personne ayant une déficience intellectuelle à l’activité et favoriser ses interactions sociales avec les autres membres du groupe. Par la suite, l’intervenante observe les interactions entre les complices et la personne ayant une déficience intellectuelle afin de s’assurer que les pratiques mises en oeuvre favorisent réellement son autodétermination et sa pleine participation à l’activité. Finalement, l’implication de l’intervenante s’estompe une fois que sa responsabilité de faciliter l’inclusion de la personne ayant une déficience intellectuelle à l’activité a bien été déléguée aux complices.

Tableau 1

Étapes de réalisation du MASIS

Recherche-action, posture et gouvernance

La posture épistémologique adoptée dans cette recherche-action est résolument transformationnelle (Mertens, 2007), se distinguant par un engagement profond envers le changement fondamental et durable en faveur de l’inclusion sociale des personnes aînées avec une déficience intellectuelle. Cela implique de travailler de manière à transformer les perceptions et les pratiques des personnes impliquées tout en surmontant les obstacles méthodologiques et éthiques rencontrés à travers la recherche-action. Afin de veiller au bon déroulement de la démarche scientifique dans le cadre de cette recherche-action, un comité restreint a d’abord été constitué. Il se composait d’une représentante du Regroupement détenant plus de 35 ans d’expérience dans un organisme de parrainage civique, de la chercheuse principale et d’une professionnelle de recherche. Le comité restreint s’assurait que les décisions prises demeuraient cohérentes avec la démarche et les objectifs scientifiques, mais également avec le vécu rapporté par les intervenantes sur le terrain. Il s’est assuré de soutenir le croisement des savoirs et l’appropriation du pouvoir d’agir des personnes engagées dans le comité de coordination. Celui-ci regroupait les membres du comité restreint et les intervenantes des trois organismes de parrainage civique des régions ciblées. Ces personnes se sont rencontrées mensuellement lors d’ateliers de discussion en ligne. Ces ateliers ont permis la mise en commun des expériences des intervenantes à travers l’actualisation des différentes étapes du MASIS. Les défis et les préoccupations rencontrés étaient alors discutés, de même que les stratégies envisagées ou déployées. La représentante du Regroupement a également effectué des suivis téléphoniques individualisés entre chaque rencontre avec les intervenantes impliquées dans l’implantation. Ayant généralement lieu deux semaines avant la tenue des rencontres mensuelles, ces appels visaient à connaître, en amont, les défis particuliers rencontrés, à amorcer une réflexion quant aux solutions possibles, ainsi qu’à favoriser l’entraide dans la mise en place de telles solutions. Mentionnons que ce comité a aussi été impliqué dans la validation des outils utilisés en intervention (p. ex. : guide explicatif pour les mentores et mentors, vidéo promotionnelle utilisée pour le recrutement) et pour recueillir les données de recherche auprès des personnes ayant participé à l’étude. Finalement, ces deux comités sont également soutenus par un réseau de personnes collaboratrices constitué de chercheurs et chercheuses d’expertises complémentaires et du directeur du Regroupement qui sont consultés ponctuellement selon les besoins rencontrés.

Enjeux rencontrés

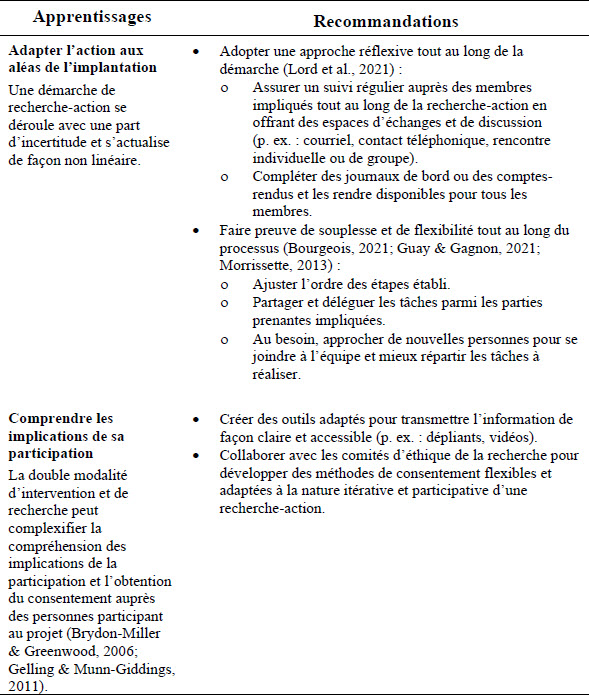

En recherche-action, l’équipe de recherche doit souvent composer avec des enjeux complexes, notamment en conciliant des impératifs éthiques et scientifiques (Lord et al., 2021). La priorité accordée à la bientraitance en recherche-action nécessite une attention constante au respect et à la dignité des partenaires et des personnes participant au projet, et de faire preuve d’ouverture à revisiter certaines façons de faire sur les plans méthodologiques et éthiques. Cependant, une tension peut survenir entre les exigences pratiques de l’action et les attentes relatives à la rigueur scientifique tout au long du processus. Ces enjeux exigent une créativité et une humilité significatives de la part de l’équipe de recherche pour garantir que les résultats obtenus atteignent les objectifs sans compromettre la qualité et la pertinence des actions. Dans cette section, les principaux enjeux rencontrés au cours de la recherche-action relative à l’implantation du MASIS sont détaillés, de même que les questionnements d’ordre éthique et méthodologique et les enseignements tirés de ces expériences. Pour chaque thème abordé, des recommandations qui peuvent être transposées à d’autres démarches de recherche-action sont aussi proposées, offrant ainsi des pistes concrètes pour guider et optimiser les pratiques. Ces éléments sont synthétisés à la fin de cette section (voir Tableau 2).

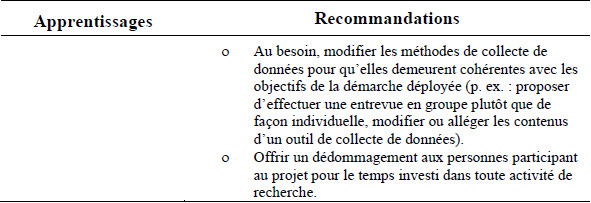

Tableau 2

Étapes de réalisation du MASIS

Adapter l’action aux aléas de l’implantation

Aux différentes étapes d’implantation du MASIS, des défis particuliers se sont manifestés, ce qui a nécessité de revoir ce qui avait été initialement prévu et de modifier les rôles des membres de l’équipe. D’abord, rappelons que le MASIS implique la participation d’une personne ayant une déficience intellectuelle à une activité qui lui plaît dans sa communauté. Or l’identification d’activités de loisirs ou de bénévolat dans des milieux prêts à inclure une personne ayant une déficience intellectuelle a nécessité des démarches plus longues que prévu pour les intervenantes. Initialement réalisée après le recrutement de la personne ayant une déficience intellectuelle, cette étape amenait les intervenantes à solliciter divers milieux tout en veillant à identifier des activités satisfaisant des critères spécifiques liés à la personne, tels que ses préférences, ses disponibilités et ses capacités de déplacement ou la distance du domicile, ainsi qu’au protocole de recherche, tels que la régularité hebdomadaire de l’activité et une participation s’étalant sur au moins quatre mois consécutifs. Souvent, les intervenantes étaient aussi confrontées à d’importants délais hors de leur contrôle qui les empêchaient de confirmer la tenue de l’activité auprès de la personne concernée (p. ex. l’attente de retours d’appel ou d’approbations par un conseil d’administration). De plus, cette surcharge de travail pour les intervenantes a nui au recrutement du nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle qui avait été planifié au départ et, donc, à la possibilité de documenter une plus grande variété d’expériences. Pour alléger ce processus, l’ordre des étapes proposé a été revu en effectuant la sollicitation des milieux en amont du recrutement de personnes ayant une déficience intellectuelle, et ce, avec le soutien du comité restreint de la recherche-action. L’objectif était alors d’établir une liste d’activités à proposer à chaque personne recrutée à partir de laquelle il lui était possible de faire un choix. Des recherches en ligne suivies de contacts par courriel ou par téléphone ont permis d’éliminer les milieux peu accueillants et de recommander davantage d’activités pertinentes, alignées avec les centres d’intérêts et les besoins des personnes identifiées par les intervenantes dans chaque région.

Une fois les milieux et les activités officiellement sélectionnés, d’autres facteurs externes ont nécessité une mobilisation des intervenantes au-delà de ce qui avait été initialement prévu. Ces impondérables ont nécessité souplesse, réactivité et une bonne capacité d’adaptation de leur part afin de favoriser l’inclusion sociale de personnes vieillissantes ayant une déficience intellectuelle, finalité au coeur de la démarche collective. À cette fin, elles ont eu à agir auprès de différents acteurs clés du réseau des personnes participant au projet tout au long de la démarche. Or, établir et maintenir une collaboration efficace avec les responsables et les membres du personnel de ressources résidentielles où vivaient certaines personnes participant au projet a soulevé de nombreux défis (p. ex. : communication complexe due à la variabilité du personnel, omission de réserver le transport adapté[4] nécessaire à la participation de la personne à l’activité). Les intervenantes ont aussi dû composer avec le fait que certains membres du personnel d’intervention issus des ressources résidentielles, du réseau de la santé et des services sociaux ou des activités occupées par les personnes participant au projet exprimaient différents préjugés ou inquiétudes, ce qui nuisait à la participation des personnes. Les intervenantes ont dû communiquer régulièrement avec les parties prenantes impliquées afin de les informer, de les sensibiliser, et parfois de les rassurer, ce qui dépassait le cadre de leur rôle initialement envisagé. L’équipe de la recherche-action s’est aussi activement mobilisée pour développer de nouveaux outils pour soutenir ces interventions imprévues, mais nécessaires. Les situations vécues sont venues souligner l’importance de bonifier l’accompagnement de chaque personne ayant une déficience intellectuelle en soutenant davantage les membres significatifs de son entourage.

Les constats découlant de ces défis survenus autant en début qu’en cours d’action laissent entrevoir que la souplesse et la flexibilité sont essentielles en recherche-action, puisqu’en raison de sa nature dynamique, les circonstances sur le terrain peuvent changer rapidement et de manière inattendue (Bourgeois, 2021). Riche des interactions entre les membres du domaine de la recherche et ceux du domaine de l’intervention, la réflexivité, qui se doit d’être au coeur des projets de recherche-action, favorise d’ailleurs l’identification et la mise en place des ajustements requis (Bourgeois, 2021). De plus, un engagement ferme à faire évoluer les méthodes en réponse à des contextes spécifiques et changeants devrait dicter les pratiques des équipes de recherche, ce qui amène à réitérer l’importance de la souplesse pour répondre efficacement aux besoins et aux imprévus en recherche-action.

Comprendre les implications de sa participation

La double modalité d’intervention et de recherche dans laquelle s’inscrit l’implantation du MASIS semble avoir généré différents défis au moment du recrutement. En effet, certaines personnes ayant une déficience intellectuelle, ainsi que leurs proches, ont exprimé des incompréhensions quant aux implications attendues de ces deux processus distincts, mais parallèles. Les intervenantes ont admis avoir sous-estimé le temps nécessaire pour garantir une compréhension claire des implications. Rappelons que les personnes ayant une déficience intellectuelle pressenties pour participer au MASIS ont été recrutées à partir des listes d’attente des organismes de parrainage civique impliqués. Elles avaient donc initialement manifesté leur intérêt pour un jumelage avec une personne bénévole dans le cadre d’une relation un pour un, alors que la participation au projet lié au MASIS ne faisait pas partie des options disponibles. Ainsi, dès les premiers contacts avec les personnes susceptibles d’être intéressées à participer, l’intervenante devait veiller à expliquer de manière claire les étapes et les implications associées à la participation au MASIS. À cette fin, des dépliants et vidéos de recrutement avaient été créés par un membre du comité restreint, et bonifié par les intervenantes impliquées, afin de transmettre l’information de façon claire et accessible. Ces outils se sont avérés utiles et appréciés au moment de rencontrer des personnes susceptibles de participer au projet, parfois accompagnées d’un proche[5]. Parallèlement, l’intervenante avait aussi la responsabilité d’accomplir certaines étapes spécifiques à la recherche, notamment d’expliquer et de faire signer le formulaire d’information et de consentement rédigé en langage clair et accessible. Ceci incluait l’utilisation de phrases courtes et directes ainsi que l’ajout d’images pour soutenir la compréhension. Malgré les divers moyens mis en place pour faciliter la compréhension, l’exécution de ces démarches a nécessité un investissement de temps considérable. Conséquemment, des ressources supplémentaires ont dû être mobilisées afin de ne pas surcharger les intervenantes, qui, tout en participant à la recherche-action, devaient également s’acquitter de leurs autres tâches quotidiennes. Ainsi, trois étudiantes ont notamment été embauchées grâce à un réaménagement du budget de la subvention de recherche afin de soutenir les intervenantes dans l’ensemble des tâches relatives à l’implantation du MASIS.

Plusieurs études ont mis en lumière la présence d’enjeux relatifs à l’engagement des personnes participant à une démarche de recherche-action et à l’obtention d’un consentement libre, continu et éclairé (Brydon-Miller & Greenwood, 2006; Gelling & Munn-Giddings, 2011). D’abord, comme il arrive que les individus impliqués dans la mise en oeuvre d’une telle démarche exercent un double rôle (p. ex. le personnel d’un organisme qui doit actualiser des tâches d’intervention et de recherche), les personnes participant au projet peuvent avoir du mal à bien concevoir à qui ou à quoi elles accordent leur consentement exactement (Gelling & Munn-Giddings, 2011). Puis, contrairement à un processus de recherche plus traditionnel souvent considéré comme davantage prévisible, la recherche-action, tout comme d’autres types de recherche participative s’actualisant directement avec les personnes concernées, vient forcément avec une part d’incertitude quant à son déroulement et à ses résultats (Bélanger et al., 2024; Brydon-Miller & Greenwood, 2006; Gelling & Munn-Giddings, 2011). La nature de l’implication initialement présentée aux personnes participant au projet peut ainsi être sujette à évoluer dans le temps selon les imprévus rencontrés à travers la démarche globale dans laquelle leur participation s’inscrit. Par exemple, dans le cadre de l’implantation du MASIS, certaines personnes ayant une déficience intellectuelle n’ont pas été en mesure de participer systématiquement aux activités hebdomadaires, en raison de contraintes personnelles ou du fait que l’activité la plus adaptée à leurs besoins et disponibilités n’était offerte qu’à une fréquence bimensuelle. Cette situation a occasionné des délais additionnels dans le processus de collecte des données, nécessitant des ajustements afin de garantir une participation minimale de huit séances d’activité, conformément aux critères de la recherche.

L’évolution non prévisible d’une recherche-action peut aussi susciter des préoccupations au sein des comités d’éthique de la recherche. Comme le proposent Lake et Wendland (2018), s’engager de manière proactive avec les comités d’éthique concernés peut jouer un rôle crucial dans le développement de processus de consentement bien arrimés aux spécificités de la recherche-action. En effet, les approches traditionnelles de consentement peuvent s’avérer inadaptées face aux changements fréquents et aux interactions dynamiques entre les membres de l’équipe de recherche, les partenaires et les personnes participant au projet qui invitent à revisiter les façons de faire. C’est pourquoi travailler de concert avec ces instances éthiques en tant que partenaires stratégiques pourrait favoriser l’élaboration de méthodes de consentement plus flexibles et contextuelles, qui tiennent compte du caractère itératif et participatif du projet. Par exemple, au lieu d’un consentement unique et figé, il pourrait être pertinent d’envisager un processus de consentement continu, où les personnes qui participent seraient régulièrement informées des évolutions du projet et où leur consentement serait sollicité à chaque étape clé. Cette pratique peut permettre de renforcer la confiance entre les personnes et l’équipe de recherche et d’optimiser la qualité de la participation à un projet sur le long terme, tout en préservant l’intégrité éthique de la démarche proposée. Des équipes menant des projets de recherche auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle confirment d’ailleurs la pertinence de cette démarche assurant la liberté de choix et le pouvoir décisionnel des personnes tout au long du processus (Bains & Turnbull, 2022; Coons & Watson, 2013). Dans le cadre de l’implantation du MASIS, les intervenantes ont pris soin de valider le consentement continu des personnes participant au projet à travers chaque situation. Par exemple, lorsque les démarches pour trouver une activité prenaient plus de temps que prévu, elles faisaient des suivis auprès de la personne concernée pour l’informer de l’avancement et confirmer son intérêt à participer malgré les délais rencontrés.

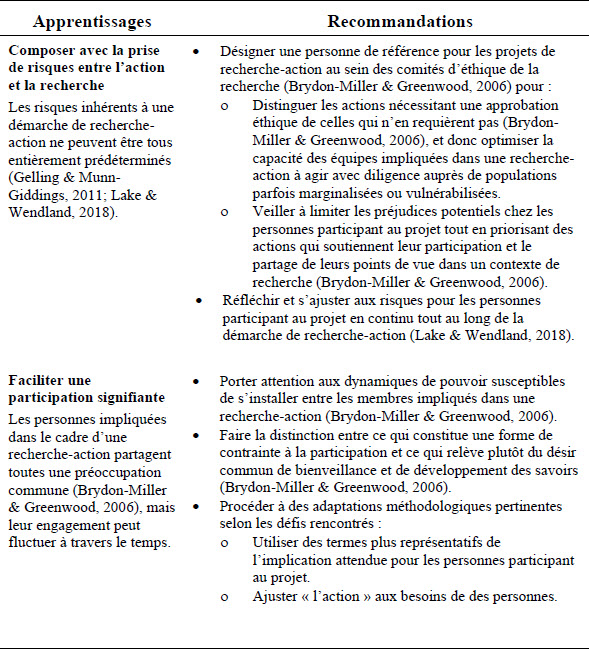

Composer avec la prise de risques entre l’action et la recherche

Rappelons que la finalité de la pratique du MASIS est de soutenir la participation d’une personne ayant une déficience intellectuelle à une activité qui lui plaît dans sa communauté. Or plusieurs personnes ayant une déficience intellectuelle ont des occasions limitées de vivre de telles expériences, ce qui fait en sorte que leurs centres d’intérêts demeurent souvent restreints aux activités connues, telles que la participation à une ligue de quilles. D’autres peuvent aussi avoir tendance à nommer le souhait de réaliser une activité qu’elles pensent pouvoir aimer, puisque des proches la pratiquent. Lors de l’implantation, diverses situations illustrant ces propos ont été rencontrées. Par exemple, une participante avait exprimé le désir de rejoindre un club de marche, inspirée par une connaissance de son réseau qui avait commencé cette activité qu’elle appréciait particulièrement. Cependant, une fois l’activité identifiée et commencée, la participante s’est absentée à deux reprises. Lorsque l’intervenante a compris que la dame souffrait de douleurs aux genoux après l’avoir interrogée davantage, elle a réalisé que ce choix d’activité était inadapté, conduisant ainsi la participante à se désengager. Un autre participant, passionné par le chant, aspirait fortement à rejoindre une chorale. Après de nombreuses recherches et démarches, un organisme offrant une telle activité qui se disait ouvert à l’accueillir a finalement été identifié. Cependant, lors du processus d’audition, le participant n’a pas été retenu. Face à cette situation, l’intervenante qui l’accompagnait et les membres du comité restreint ont redoublé d’efforts pour trouver rapidement une alternative, menant à l’identification d’une activité de jeu de fléchettes à laquelle il a consenti à participer. Heureusement, son inclusion au sein du groupe a été un franc succès. Bien que toute recherche-action ait pour objectif d’améliorer concrètement une situation problématique, elle présente également des risques qui, souvent, ne peuvent pas être entièrement prédéterminés, comme le met en lumière l’implantation du MASIS (Gelling & Munn-Giddings, 2011; Lake & Wendland, 2018). L’incertitude inhérente à ces risques est également rarement prise en compte par les processus d’évaluation traditionnels, qui supposent que tous les risques peuvent être identifiés et quantifiés de manière objective (Lake & Wendland, 2018). De plus, lors de recherches-actions auprès de populations marginalisées, les procédures exigées par les comités éthiques pour obtenir une approbation dans le but de protéger les personnes participant au projet peuvent se révéler incohérentes avec leur propre visée. Des délais ou des modifications à apporter aux protocoles tendent, par exemple, à limiter la capacité des équipes de recherche à agir avec diligence (Lord et al., 2021). Une telle réalité pourrait freiner l’ambition de partenaires qui souhaiteraient amorcer une recherche-action visant à répondre aux besoins de populations marginalisées, contribuant ainsi à garder leur expérience sous silence (Brydon-Miller & Greenwood, 2006). Pour s’assurer de limiter les préjudices potentiels chez les personnes participant à l’étude tout en leur permettant de s’exprimer dans un contexte de recherche, Brydon-Miller et Greenwood (2006) proposent de désigner une personne de référence pour les projets de recherche-action au sein des comités d’éthique de la recherche. Cette personne pourrait s’assurer que soient bien distinguées les actions réalisées dans le cadre d’une recherche-action qui ne requièrent pas d’approbation éthique de celles qui se réalisent dans un contexte de recherche et qui doivent être analysées en vue de leur approbation. Les formulaires d’information et de consentement pourraient ainsi être ajustés en tenant compte de cette nuance et potentiellement être beaucoup moins volumineux (Brydon-Miller & Greenwood, 2006). En outre, les risques à participer au projet, qui sont présentés dans ces formulaires d’information et de consentement conformément aux exigences éthiques, se doivent d’être réfléchis en continu tout au long de la démarche de recherche-action (Lake & Wendland, 2018). En ce sens, le rejet vécu par le participant souhaitant rejoindre une chorale a fourni de précieux enseignements pour mieux soutenir l’inclusion sociale dans les milieux dédiés aux personnes aînées, notamment en mettant en lumière l’importance de proposer des activités non compétitives et accueillantes pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. À cette fin, la sollicitation préalable des milieux de loisirs ou de bénévolat apparaît cruciale pour maximiser les possibilités que la personne vive une expérience de participation positive. De plus, envisager des possibilités au-delà des préférences mentionnées initialement par les personnes qui peuvent avoir une connaissance limitée de ce qu’elles aiment apparaît aussi primordial, tout en respectant certains impératifs propres à leur situation (p. ex. : disponibilités, budget). Avec l’accord des personnes concernées, l’expérimentation d’activités nouvelles offertes dans un climat d’ouverture et de respect peut effectivement contribuer à des résultats forts positifs en matière d’inclusion, tout en limitant les risques d’échecs ou de rejets. Or une connaissance approfondie des forces et des défis d’une personne est déterminante pour accéder à de tels résultats, tout comme la création d’un lien de confiance solide nécessaire au partage de ses craintes et de ses aspirations, un processus qui nécessite de « prendre le temps qu’il faut ».

Faciliter une participation signifiante

Initialement, le recrutement des mentores et mentors a soulevé des défis insoupçonnés, au moment où les intervenantes approchaient des membres des groupes concernés pour les inviter à assumer ce rôle. Les personnes sollicitées étaient celles qui avaient spontanément démontré une ouverture et un intérêt naturel envers la personne ayant une déficience intellectuelle ayant intégré l’activité pratiquée en entamant la conversation avec elle ou en lui proposant des formes de soutien informel (p. ex. : transport pour se rendre à l’activité, aide pour réaliser une tâche). Or aucune personne approchée par les intervenantes ne voulait, au départ, exercer officiellement un rôle de soutien auprès de la personne ayant une déficience intellectuelle. D’abord, plusieurs ont exprimé que ce rôle laissait sous-entendre d’avoir à assumer une responsabilité trop importante et non souhaitée. D’autres ont mentionné n’avoir pas le temps ou l’intérêt de participer au processus de recherche associé. Pour bien documenter les retombées du MASIS, de nombreuses implications étaient exigées des mentores et mentors, soit la complétion d’un formulaire d’information et de consentement, d’un questionnaire visant à détecter un changement d’attitude administré avant et après leur participation à l’activité sur une durée de quatre mois, la participation à une formation de moins d’une heure avec l’intervenante ainsi qu’à une entrevue de recherche au terme de la démarche. Les intervenantes ont ressenti un certain malaise et une crainte à l’idée de surcharger les personnes ciblées pour exercer le rôle de mentore ou mentor, voire de les démobiliser au moment de les solliciter. Au sein des activités où des mentores et mentors ont pu être recrutés, la formation initialement prévue a notamment été condensée et personnalisée pour mieux répondre à leurs besoins. Or des difficultés à recrutement sont demeurées présentes dans d’autres groupes, venant ainsi compromettre la participation de la personne ayant une déficience intellectuelle. Effectivement, puisque l’implantation du MASIS se déroulait dans le cadre d’une recherche-action financée, la participation de la personne ayant une déficience intellectuelle au projet de recherche dépendait directement d’une participation réciproque d’un ou de plusieurs mentores ou mentors, ce qui n’était pas toujours possible dans certains groupes. Les difficultés de recrutement sur ce plan plaçaient les intervenantes dans une position délicate, puisqu’elles étaient confrontées à la responsabilité de mettre en place l’intervention selon des étapes préétablies, mais ne pouvaient évidemment pas, d’un point de vue éthique, obliger quiconque à agir à titre de mentore ou mentor en participant à la recherche contre sa volonté. D’ailleurs, au sein d’un des groupes, une personne ayant une déficience intellectuelle a elle-même demandé à l’intervenante de cesser ses démarches pour recruter des membres pour soutenir sa participation. Cette personne préférait poursuivre l’activité sans mentore ou mentor et préserver de bons liens avec les membres du groupe, même si cela impliquait son exclusion de la recherche et suscitait de la déception chez l’intervenante ayant investi de nombreuses heures pour le recrutement d’une participante dans la recherche. Bien que cette personne participante ait profondément apprécié son engagement dans l’activité et qu’elle y ait tissé des liens significatifs, la situation a néanmoins soulevé d’importants questionnements éthiques. En effet, les exigences propres à la recherche, comme la nécessité de recruter des mentores ou mentors, ont confronté la personne ayant une déficience intellectuelle à une forme de rejet lorsque les membres des groupes ciblés refusaient de s’engager comme souhaité. Par conséquent, l’implication de la personne ayant une déficience intellectuelle dans ce projet de recherche a été compromise étant donné que l’intervenante ne parvenait pas à recueillir les données escomptées. Cela s’est produit malgré son désir de continuer à participer à un projet dirigé par une université renommée, ce qui suscitait en elle une grande fierté. Cet événement a permis de révéler que la participation des personnes ayant une déficience intellectuelle à cette recherche-action ne dépendait pas uniquement de leur volonté, mais également de l’accompagnement d’une intervenante rémunérée par un organisme communautaire engagé dans la recherche et la collecte de données selon un protocole établi. De plus, cette participation reposait sur la volonté de certains membres des groupes ciblés de leur offrir du soutien pour soutenir leur pleine participation à l’activité et de s’impliquer dans des activités de recherche.

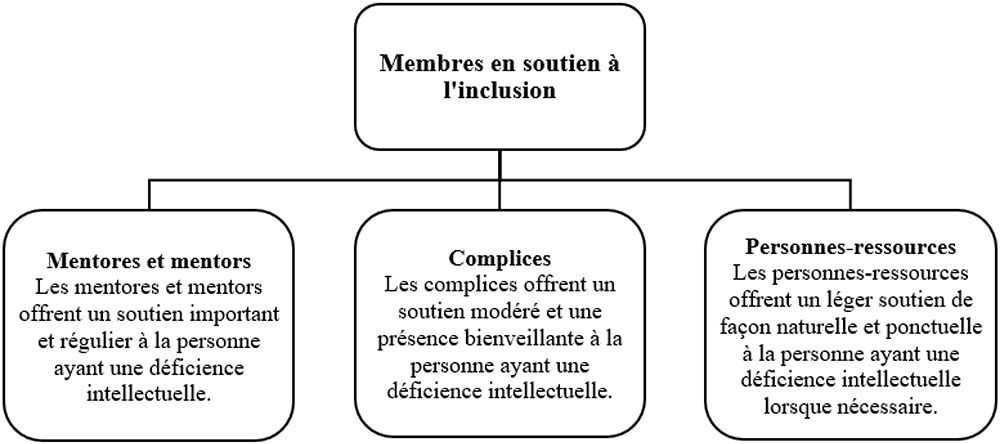

Des réflexions ont conséquemment été soulevées quant à la posture à adopter pour encourager la participation des différentes parties prenantes, sans toutefois que les personnes impliquées s’y sentent forcées. La recherche-action pose en effet de tels questionnements, car bien que toutes les personnes concernées partagent une préoccupation commune (Brydon-Miller & Greenwood, 2006), leur engagement envers la démarche proposée peut s’essouffler avec le temps. Il est donc crucial de reconnaître ce qui pourrait constituer une contrainte et de distinguer cette contrainte du désir partagé de bienveillance et de développement des savoirs, tout en restant attentif aux dynamiques de pouvoir entre les membres impliqués dans une recherche-action (Brydon-Miller & Greenwood, 2006). Une réflexion critique sur ces relations et leur potentiel contraignant doit également être encouragée (Brydon-Miller & Greenwood, 2006). L’ensemble de ces constats ont fait l’objet de plusieurs réflexions et discussions au sein du comité de coordination, qui ont mené à la mise en place de différentes stratégies plaçant le bien-être de l’ensemble des personnes impliquées dans l’implantation au coeur des priorités. D’abord, mentionnons que toute personne ayant reçu des services dans le cadre du MASIS demeure membre de l’organisme de parrainage civique participant et qu’elle jouit toujours des services de l’intervenante impliquée. Lorsqu’il est impossible de poursuivre son implication par l’entremise du MASIS, un accompagnement soutenu lui est offert afin de trouver une activité alternative, ce qui nécessite de réaménager le budget associé à l’implantation. Aussi, de nombreuses adaptations méthodologiques ont été apportées, tout en se centrant sur la finalité du MASIS, soit de soutenir l’inclusion sociale de personnes ayant une déficience intellectuelle à travers leur participation à des activités de loisirs et de bénévolat dans la communauté. D’abord, afin d’amoindrir la perception de prise en charge, le terme complice a été choisi, dans certaines situations, pour remplacer les termes mentore et mentor. Le rôle de personne-ressource a aussi été ajouté pour référer aux individus des groupes ciblés qui contribuent à l’inclusion d’une personne ayant une déficience intellectuelle par de petits gestes réalisés de manière non sollicitée et naturelle, et qui ne sont pas des complices (p. ex. : en attendant la personne à l’entrée lors de son arrivée en transport adapté, en lui rappelant les consignes pour participer à l’activité). La Figure 1 présente les trois rôles de ces membres en soutien à l’inclusion dans le cadre du MASIS.

Ces modifications avaient pour objectif de recueillir des données de recherche auprès de ces individus, et que la pratique du MASIS soit mieux adaptée aux personnes ayant une déficience intellectuelle dont les besoins d’accompagnement sont moins soutenus. Les modifications nécessaires ont été apportées à tous les documents associés au projet. Puis, le processus de recherche a été allégé par le retrait de la collecte de données avant et après l’intervention auprès des mentores et mentors, complices et personnes-ressources. La possibilité d’effectuer l’entrevue finale en groupe plutôt que de façon individuelle a également été proposée. Enfin, un dédommagement pour le temps investi dans toute activité de recherche a été prévu et offert lors des entrevues finales.

Figure 1

Trois rôles des membres du groupe en soutien à l’inclusion

Conclusion

Cet article a fait état des nombreux enjeux éthiques et méthodologiques rencontrés dans le cadre d’une recherche-action ayant porté sur l’implantation du MASIS dans trois régions du Québec. Les enjeux émergents dans le cadre de la recherche-action, ainsi que les stratégies mises en oeuvre pour garantir le bien-être des personnes impliquées et le bon déroulement de la recherche, sont généralement peu détaillés dans les écrits scientifiques. Pourtant, mettre en lumière ces aspects pourrait être bénéfique, car cela pourrait enrichir la réflexivité des personnes assurant le leadership de projets de recherche-action (Bertrand & Petiau, 2023). Bien que le déploiement de cycles de réflexion critique soit au coeur de la recherche-action, sa mise en oeuvre demeure complexe et délicate pour les équipes de recherche, qui doivent composer avec leurs aspirations altruistes centrées sur la bientraitance et les exigences inhérentes à la recherche (Lord et al., 2021). En recherche-action, la réflexivité soutient une compréhension approfondie de la situation et facilite l’intégration progressive des apprentissages tout au long du processus. L’adoption d’une approche souple et flexible est donc essentielle pour s’adapter aux divers aléas rencontrés (Guay & Gagnon, 2021; Morrissette, 2013). L’implantation du MASIS illustre bien la nécessité d’adapter les modalités initialement prévues (Guay & Prud’homme, 2018). Par exemple, l’ordre des étapes et le processus d’identification des activités ont été révisés. Le terme complice a été retenu pour désigner les mentores et mentors et le rôle de personne-ressource a été ajouté pour refléter l’expérience réellement vécue en absence de complice. Une collaboration renforcée avec l’entourage des personnes ayant une déficience intellectuelle a été priorisée, et des ajustements ont été apportés aux modalités de formation des membres des groupes impliqués. Par ailleurs, des changements ont été effectués dans le processus de recherche, incluant l’adaptation des stratégies de recrutement pour les complices et les personnes-ressources (p. ex. : changement de terminologie et ajout d’une compensation financière), ainsi que la modification des outils de collecte de données. La tentative d’instaurer une stratégie de collecte de données standardisée, notamment en mesurant le changement d’attitudes envers les personnes ayant une déficience intellectuelle avant et après une implantation de quatre mois, s’est heurtée à la nécessité de revisiter cette façon de faire et de personnaliser l’approche selon les besoins spécifiques de chaque situation. Cette flexibilité est essentielle pour véritablement soutenir l’inclusion sociale des personnes participant au projet, ce qui était la finalité de la recherche-action. Cette observation souligne l’importance d’effectuer des ajustements continus tout au long du projet de recherche-action, illustrant le rôle central de la réflexivité dans ce processus. En intégrant des ajustements réactifs, les équipes de recherche s’assurent que leurs initiatives ne sont pas seulement académiques, mais qu’elles sont résolument ancrées dans les réalités vécues par les personnes participant au projet. De surcroît, une recherche-action engagée, qui priorise les besoins et les perspectives des personnes concernées, enrichit non seulement la validité des résultats, mais également l’impact social du projet. Il est crucial de favoriser des approches qui valorisent l’écoute active et l’adaptabilité, permettant ainsi de véritablement répondre aux besoins des personnes et des communautés. Réaliser une recherche-action engagée transforme les personnes participantes en partenaires de changement, renforçant ainsi une collaboration qui est essentielle pour une inclusion sociale durable et significative.

Parties annexes

Notes biographiques

Élise Milot est professeure titulaire à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Détentrice d’un doctorat en travail social, elle est aussi cotitulaire de la Chaire Autodétermination et Handicap (CAH). Elle collabore étroitement avec des partenaires communautaires dans le cadre de ses projets de recherche participative qui portent sur l’inclusion sociale ainsi que la défense collective des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Laurence Ouellet a travaillé auprès de personnes autistes dans le milieu communautaire avant d’effectuer sa maîtrise en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Son mémoire portait sur la perspective d’adultes autistes sur les obstacles et les facilitateurs de leur maintien en emploi. Elle est aujourd’hui professionnelle de recherche au sein de la CAH.

Romane Couvrette est étudiante au doctorat en travail social à l’Université Laval. Elle poursuit également un microprogramme de deuxième cycle en éthique clinique à l’Université de Montréal. Dans le cadre de son doctorat, elle documente les expériences de soins palliatifs et de fin de vie des adultes ayant une déficience intellectuelle rapportées par différents individus les ayant accompagnés.

Karine Gendron est étudiante au baccalauréat en travail social à l’Université Laval. À travers ses études, elle a contribué à l’implantation du MASIS en tant qu’auxiliaire de recherche au premier cycle.

Monique Maltais cumule plus de 30 ans d’expérience en intervention et en gestion d’un organisme communautaire de parrainage civique. Détentrice d’un diplôme en techniques de travail social, elle représente le Regroupement québécois de parrainage civique dans cette recherche.

Martin Caouette est professeur titulaire au Département de psychoéducation et travail social de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Détenteur d’un doctorat en psychoéducation, il est aussi titulaire de la CAH. L’autodétermination des personnes ayant une déficience intellectuelle, autistes ou polyhandicapées est au coeur de ses travaux de recherche essentiellement qualitatifs.

Émilie Raymond est professeure titulaire à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Détentrice d’un doctorat en travail social, elle s’intéresse à l’inclusion des personnes aînées présentant des limitations physiques ou sensorielles au sein des milieux dédiés aux personnes aînées et possède une riche expérience en recherche-action participative en gérontologie sociale.

Notes

-

[1]

Pour plus d’informations sur les travaux de recherche, voir : https://autodetermination.ca/projet/vieillissement-et-inclusion/

-

[2]

L’utilisation du féminin pour référer à la personne qui assure la coordination du mentorat actif a été choisie, sans discrimination en vertu du genre, étant donné la surreprésentation des femmes en intervention communautaire.

-

[3]

La sélection de personnes âgées de 45 ans et plus s’appuie sur le fait que le processus de vieillissement tend à se manifester de manière anticipée chez les personnes ayant une déficience intellectuelle, généralement à partir de 45 à 55 ans, comme le souligne Rioux (2013).

-

[4]

Au Québec, le transport adapté est un service public de transport collectif offert aux personnes en situation de handicap qui présentent des limitations sur le plan de la mobilité (Gouvernement du Québec, 2024).

-

[5]

Pour plus d’informations sur les outils, voir : https://autodetermination.ca/outil/guide-de-mentorat-actif/

Références

- Bains, K. K., & Turnbull, T. (2022). Conducting theory-based qualitative interviews with adults with intellectual disabilities and their carers: Adaptations to facilitate participation. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 35(2), 556-568. https://doi.org/10.1111/jar.12966

- Bélanger Sabourin, C., Morrissette, J., & Blanchard-Laville, C. (2024). L’analyse en groupe de la pratique professionnelle en recherche : mise en perspective des orientations psychanalytique et interactionniste. Recherches qualitatives, 43(1), 76-100. https://doi.org/10.7202/1112164ar

- Bertrand, K., & Petiau, A. (2023). Les défis de la recherche participative : au-delà des bonnes intentions. Santé publique, 35(HS2), 7-11. https://doi.org/10.3917/spub.hs2.2023.0007

- Bourgeois, I. (2021). Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données (7e éd.). Presses de l’Université du Québec.

- Brydon-Miller, M., & Greenwood, D. (2006). A re-examination of the relationship between action research and human subjects review processes. Action Research, 4(1), 117-128. https://doi.org/10.1177/1476750306060582

- Coons, K. D., & Watson, S. L. (2013). Conducting research with individuals who have intellectual disabilities: Ethical and practical implications for qualitative research. Journal on Developmental Disabilities, 19(2). https://canfasd.ca/wp-content/uploads/publications/

- Dell’Armo, K. A., & Tassé, M. J. (2021). Attitudes, stigma, and ableism toward people with intellectual disability. Dans M. J. Tassé, L. M. Glidden, L. Abbeduto, & L. L. McIntyre (Éds), APA handbook of intellectual and developmental disabilities. Vol. 1, Foundations (pp. 473-497). American Psychological Association (APA). https://doi.org/10.1037/0000194-018

- Gelling, L., & Munn-Giddings, C. (2011). Ethical review of action research: The challenges for researchers and research ethics committees. Research Ethics, 7(3), 100-106. https://doi.org/10.1177/174701611100700305

- Gouvernement du Québec. (2024). Admissibilité au transport adapté. Gouvernement du Québec. https://www.quebec.ca/transports/transport-adapte/admissibilite-transport-adapte

- Guay, M.-H., & Gagnon, B. (2021). La recherche-action. Dans I. Bourgeois (Éd.), Recherche sociale. De la problématique à la collecte de données (7e éd., pp. 415-440). Presses de l’Université du Québec.

- Guay, M.-H., & Prud’homme, L. (2018). La recherche-action. Dans T. Karsenti, & L. Savoie-Zajc (Éds), La recherche en éducation : étapes et approches (4e éd., pp. 235-267). Presses de l’Université de Montréal.

- Lachapelle, Y., & Wehmeyer, M. L. (2003). L’autodétermination. Dans M. J. Tassé, & D. Morin (Éds), La déficience intellectuelle (pp. 204-214). Gaëtan Morin.

- Lake, D., & Wendland, J. (2018). Practical, epistemological, and ethical challenges of participatory action research: A cross-disciplinary review of the literature. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 22(3), 11-42.

- Lord, M.-M., Aubin, G., Larivière, N., & Marcoux, L. (2021). Les enjeux éthiques et épistémologiques de la recherche-action auprès de populations en situation de vulnérabilité : l’importance de la réflexivité éthique des chercheurs. Ethica, 24(2), 49-74. https://doi.org/10.7202/1105631ar

- Mertens, D. M. (2007). Transformative paradigm: Mixed methods and social justice. Journal of Mixed Methods Research, 1(3), 212-225. https://doi.org/10.1177/1558689807302811

- Morrissette, J. (2013). Recherche-action et recherche collaborative : quel rapport aux savoirs et à la production de savoirs? Nouvelles pratiques sociales, 25(2), 35-49. https://doi.org/10.7202/1020820ar

- Rioux, S. (2013). Le vieillissement des personnes qui présentent une incapacité intellectuelle. Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle. https://laressource.ca/images/ressources/le_vieillissement_des_personnes_qui_presentent_une_incapacite_intellectuelle.pdf

- Savoie-Zajc, L. (2012). Du déroulement évolutif de la recherche-action au format linéaire l’écriture : quelques défis dans la rédaction et la diffusion de la recherche-action. Recherches qualitatives, Hors-série « Les Actes », (13), 73-89.

- Schalock, R. L., Luckasson, R., & Tassé, M. J. (2021). Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports (12e éd.). American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

- Stancliffe, R. J., Bigby, C., Balandin, S., Wilson, N. J., & Craig, D. (2015). Transition to retirement and participation in mainstream community groups using active mentoring: A feasibility and outcomes evaluation with a matched comparison group. Journal of Intellectual Disability Research, 59(8), 703-718. https://doi.org/10.1111/jir.12174

Liste des figures

Figure 1

Trois rôles des membres du groupe en soutien à l’inclusion

Liste des tableaux

Tableau 1

Étapes de réalisation du MASIS

Tableau 2

Étapes de réalisation du MASIS