Résumés

Résumé

Cet article examine la séduction qu’exerce sur Baudelaire une pratique journalistique particulièrement en vogue dans la petite presse satirique des années 1840 : ce qu’il appelle « l’éreintage ». Baudelaire le théorise, en même temps qu’il le pratique, dans ses premières productions critiques, qui sont ici situées dans le contexte des pratiques de l’époque. Mais l’éreintage, qui prend souvent chez Baudelaire un tour proprement physique, ne concerne pas seulement le domaine critique. Il investit aussi, de façon plus diffuse, et selon des modalités que l’on esquisse ici, la poésie des dernières années, sous les aspects de ce que Baudelaire appelle la « bouffonnerie ».

Abstract

This article examines the seduction exerted upon Baudelaire by a journalistic practice particularly popular in the small satirical press of the 1840s: what he calls “l’éreintage” (bashing). Baudelaire theorizes and simultaneously engages in it in his early critical works, which are situated here in the context of the practices of the time. However, “l’éreintage,” which often takes on a distinctly physical form in Baudelaire’s case, is not limited to the critical domain alone. In a more diffuse manner and with the modalities outlined here, it also permeates the poetry of his later years, under the aspects of what Baudelaire refers to as “bouffonnerie” (buffoonery).

Corps de l’article

Le 9 décembre 1856, Baudelaire, évoquant Les Fleurs du Mal, fait part à Poulet-Malassis de l’importance qu’il accorde à l’élaboration d’un volume qui présenterait « peu de matière, qui paraisse beaucoup, et qui soit très voyante », avant de préciser : « Votre mot popularité m’a beaucoup fait rire. Point de popularité, je le sais, mais un bel éreintage général qui attirera la curiosité[1]. » Baudelaire usait là d’un terme qu’il affectionnait au point de préférer à sa forme la plus répandue, « éreintement », une forme personnelle, cet « éreintage » qu’Antoine Compagnon estime à raison plus concrète[2]. Dans ses « Conseils aux jeunes littérateurs » paru dans L’Esprit public le 15 avril 1846, le poète avait consacré à cette pratique un chapitre mordant[3]. « Éreintage », « éreintement »[4] : les termes désignent l’exercice d’une critique virulente née avec l’essor de la presse de la seconde moitié du xviiie siècle, et qui prend, à partir de la Restauration, les dimensions d’une hygiène quotidienne des lettres, des planches, des milieux politiques et mondains, dans les feuilletons de la presse à grand tirage, et dans les colonnes des petits journaux satiriques comme Le Corsaire-Satan ou Le Tintamarre auxquels, à ses débuts, Baudelaire a donné sa collaboration.

Le goût de Baudelaire participe ainsi d’une économie de la haine littéraire, dont l’inventivité formelle fait contrepoids à une piètre réputation, et qui s’attache un lectorat avide en cultivant une gamme de tonalités d’une grande variété : si les éreinteurs du milieu du xixe siècle peuvent prendre l’habit de l’« entrepreneur de démolitions », ainsi que se baptisera Léon Bloy dans les années 1880[5], ils diffusent surtout, dans des proportions au moins équivalentes, l’esprit de la « blague », cette « vis comica de nos décadences et de nos cynismes[6] » que disséqueront les Goncourt dans un morceau de bravoure de Manette Salomon. La « Philosophie de l’éreintement », que donne au Figaro du 1er mars 1860 Alphonse Duchesne, analyse longuement l’éthique paradoxalement salutaire d’une pratique dont l’auteur consacre le caractère alors tout à fait courant. Duchesne, qui affirme « t[e]n[ir] pour l’éreintement, même pour l’éreintement violent, pour l’éreintement féroce, pour l’éreintement lancé d’une plume chargée à mitraille jusqu’au bec[7] », exhorte ses confrères à un exercice qui les préservera du péché de tiédeur :

Éreintons, éreintons fortement : il en restera toujours quelque chose. L’éreintement est chose saine à l’esprit et profitable au corps ; il favorise la circulation du sang et celle des idées. Eh ! quoi, ne ressentirions-nous plus ces haines vigoureuses qu’inspirent aux gens de goût les mauvais livres, les mauvais articles, les mauvaises pièces, et par conséquent les mauvais auteurs ? car l’auteur est inséparable de son oeuvre, et l’on ne peut aimer son bourreau[8].

Scandée par la joie féroce d’un double impératif (« Éreintons, mes frères, éreintons ![9] »), la profession de foi de Duchesne défend surtout les prérogatives de l’attaque ad personam dans l’arène critique, jusqu’à la guerre à outrance. Elle motive aussi pleinement un verbe dont le sens premier est physique – « fouler ou rompre les reins », acception que retient le Dictionnaire de l’Académie française tout au long du xixe siècle. En 1870, à l’article « Éreintement », le Grand Dictionnaire universel du xixe siècle cite l’exemple de Duchesne et propose une ample histoire de l’éreintement littéraire, peu ou prou confondu avec la satire, depuis le salon de Ninon de Lenclos jusqu’aux invectives du Père Duchêne sous la Révolution, puis à l’éclatante santé d’une pratique qui, sous le Second Empire, voit Pontmartin, Veuillot, Proudhon et même le Banville des Odes funambulesques se passer le fouet qu’avait célébré Baudelaire[10]. Il constate aussi qu’en dépit de son importance, ce qu’il définit comme une « critique violente et malveillante[11] » n’a pas encore droit de cité dans les dictionnaires. Cette méfiance lexicographique nous avertit qu’aux yeux de certains, l’éreintement n’est jamais loin d’un avilissement de la république des Lettres. Comme le rappelle Jules Troubat dans Plume et Pinceau, Sainte-Beuve comptait parmi ceux qui réprouvaient l’éreintement (Proust lui en fera plus tard grief) :

Le critique des Lundis n’aimait pas ce mot éreintement : il en était choqué comme d’un néologisme odieux, moins pour le mot en lui-même que pour l’idée qu’il représente. « Ce sont », disait-il, « de nouvelles moeurs introduites dans le journalisme : en 1830, nous entendions la critique autrement ; tout ce qui est du bâton répugnait aux vrais littérateurs ; aujourd’hui les goûts intellectuels ont baissé, et la violence matérielle, la brutalité prend la place de la discussion : on assomme d’un seul coup, on éreinte, comme on dit »[12].

Chez Baudelaire, l’éreintage est, comme chez d’autres, indissociable de l’activité critique, en tant qu’hygiène satirique sans doute à ses débuts, comme stratégie promotionnelle aussi, comme morale enfin d’une haine toujours vivement, et même physiquement ressentie devant toutes les formes de « tyrannie de la face humaine[13] ». C’est précisément la scansion d’une haine salutaire, souverainement jetée au visage d’Horace Vernet qui, dans le Salon de 1846, conclut l’exorde d’un célèbre « éreintage », avant de revenir à sept reprises : « Je sais bien que cet homme est un Français, et qu’un Français en France est une chose sainte et sacrée, – et même à l’étranger, à ce qu’on dit ; mais c’est pour cela même que je le hais[14]. » Ce en quoi consiste l’éreintage, son extension, ce que l’on appellera sa gamme, ce sont encore les dernières lignes vengeresses de cette enclave aux accents pamphlétaires qui le disent le mieux :

Bien des gens, partisans de la ligne courbe en matière d’éreintage, et qui n’aiment pas mieux que moi M. Horace Vernet, me reprocheront d’être maladroit. Cependant il n’est pas imprudent d’être brutal et d’aller droit au fait, quand à chaque phrase le je couvre un nous, nous immense, nous silencieux et invisible, – nous, toute une génération nouvelle, ennemie de la guerre et des sottises nationales ; une génération pleine de santé, parce qu’elle est jeune, et qui pousse déjà à la queue, coudoie et fait ses trous, – sérieuse, railleuse et menaçante ![15]

En amateur d’escrime, Baudelaire se félicite d’appliquer ce qu’il appelle à la même époque, dans ses « Conseils aux jeunes littérateurs », la « ligne droite qui est le plus court chemin » opposée à la « ligne courbe » qui « amuse la galerie, mais ne l’instruit pas[16] ». Dans le même temps, il confère à l’attaque ad personam les dimensions d’une voix collective qu’il situe, si l’on peut dire, entre la rhétorique de Satan et la rhétorique de Bixiou, le plus spirituel des représentants que compte la petite presse de La comédie humaine, « ce profond observateur, qui déployait un tact inouï pour une raillerie[17] », et dont les saillies zèbrent, dans Les employés, les bureaux Baudoyer et Rabourdin. Au point de rencontre entre la haine « brutale » et la raillerie, l’éreintage, appliqué autant qu’élevé à la hauteur d’une méthode, trouve en réalité à s’exercer au-delà du seul domaine critique et communique avec un pan du domaine poétique que Baudelaire range, au cours des années 1860 en particulier, sous l’étendard de la « bouffonnerie » – titre donné à la dernière section des Épaves[18], et leitmotiv de la correspondance, qualifiant toute une veine des poèmes du futur Spleen de Paris. C’est cette extension du domaine de l’éreintage, participant d’une morale polémique de Baudelaire, dont je voudrais explorer quelques aspects. Sous ce rapport, il y a chez lui une façon de jouer du mouvement qui déplace les lignes, droite et courbe, opposées pourtant dans ses pages sur l’éreintage : la ligne droite qui assomme l’adversaire n’exclut pas le recours ponctuel à une ligne courbe originale, qui n’est certes pas logée dans quelque tiédeur honnie avec une remarquable constance, mais qui permet de caractériser un ensemble de figurations de l’éreintage – un éventail réflexif – et d’usages détournés. À cet égard, l’éreintage imprègne de façon plus diffuse la poésie du satiriste qu’a aussi été Baudelaire[19].

« Journal des victimes » : les cibles du petit journal

Que Baudelaire ait fait ses armes dans la petite presse satirique des années 1840, les travaux de Graham Robb l’ont souligné avec force[20]. Au gré de ses collaborations au Corsaire-Satan ou au Tintamarre, Baudelaire s’est trouvé aux prises avec « le nouveau langage que créaient les journaux[21] », une culture de la verve et du sarcasme, un esprit frondeur qui transparaissent de façon éclatante dans le Salon de 1846 ou, la même année, dans des textes comme « Choix de maximes consolantes sur l’amour[22] » ou « Conseils aux jeunes littérateurs ». C’est dans cet espace du petit journal qu’il est nécessaire de situer la corde privilégiée que fait alors vibrer le poète dans ses textes critiques.

L’éreintement se trouve au fondement de l’esprit et du ton qui assurent la cohésion des rubriques du Corsaire-Satan, né de la réunion, le 7 septembre 1844, du Corsaire et du Satan. En tête du sommaire quotidien, le lecteur trouve une rubrique qui a valeur d’étendard : « Journal des victimes : hommes d’État à la loupe. – Diplomatie dévoilée. – Moeurs parlementaires. » Ce « Journal des victimes » occupe la place du premier-paris, mais peut au besoin donner matière au feuilleton, comme dans la série ouverte le 11 avril 1845 avec Scribe[23]. À la vérité, l’éreintement se donne libre cours dans les quatre pages du Corsaire-Satan qui, d’une certaine manière, est dans son principe même un « journal des victimes ». Il irrigue le feuilleton quotidien, les « Nouvelles à la main » et autres « Églogues et Bucoliques », sous la férule d’un rédacteur en chef, Lepoitevin Saint-Alme, qui l’érige en catéchisme quotidien pour ses « petits crétins » de collaborateurs[24].

Soulignons trois aspects saillants de cette pratique, à laquelle on appliquera un néologisme qui donne son titre au premier-paris du 16 mai 1845 : la « crucificomanie », qui désigne, sous l’effet d’un furor guizotinus savoureusement raillé, une passion contemporaine de la décoration. L’esprit éreinteur du Corsaire-Satan est à sa manière crucificomane, si l’on accepte de déplacer vers d’autres pratiques de crucifixion un éreintement qui relève bien d’une sorte de manie. Les éreinteurs choisissent des cibles politiques, Thiers et Guizot entre toutes, littéraires, comme Dumas, Jules Janin ou Gustave Planche, ou artistiques, comme Horace Vernet, en fonction de leur notoriété, et sur un mode sériel. Ce caractère sériel exige lui-même que les formes de l’éreintement soient sans cesse renouvelées, serpentant à travers les rubriques, alternant entre vers et prose dans des proportions sans doute un peu plus importantes que Graham Robb ne l’avait estimé[25]. Enfin, la pratique de l’éreintement est foncièrement réflexive : elle est indissociable du miroir qu’elle tend aux moeurs journalistiques et de leur saisie sous des formes variées, dont Baudelaire est directement tributaire dans ses « Conseils aux jeunes littérateurs ». L’éreintement se pratique ; il se commente au quotidien comme lorsque, après « l’exécution » de Vigny par le comte Molé – qui avait offert au poète un discours de réception mémorable le 29 janvier 1846 –, quelques lignes des « Nouvelles à la main » du 5 février 1846 formulent cette plaisante prophétie : « L’Académie française va changer de nom, elle s’appellera désormais Académie de boxe[26] » ; il se théorise et subit lui-même les arrêts de regards critiques qui disent la réversibilité de l’exercice, lorsque les éreinteurs se trouvent à leur tour éreintés.

Le traitement infligé à Gustave Planche et à Jules Janin, deux « victimes » récurrentes des années 1845-1846, représentants de la critique sérieuse à la Revue des Deux Mondes et au Journal des débats, donne une bonne idée de l’inventivité formelle qui soutient l’essor de l’éreintement, en particulier dans l’aire d’attraction de la poésie satirique[27]. De façon significative, ces deux noms se succèdent dans les notes jetées par Baudelaire au début de l’année 1852 pour le projet du Hibou philosophe, où l’éreintage tous azimuts, plus âpre qu’au Corsaire-Satan, devait jouer un rôle important : « Gustave Planche. Éreintage radical. Nullité et cruauté de l’impuissance, style d’imbécile et de magistrat. Jules Janin : éreintage absolu. Ni savoir, ni style, ni bons sentiments[28]. » Quant au roman de ce dernier, La religieuse de Toulouse, Baudelaire note avec la clémence d’un Fouquier-Tinville : « à tuer[29]. » Le choix de telles cibles n’est pas original. La virulence de cette radicalité graduée dans l’éreintage, qui oriente celui-ci du côté de l’invective et de la vitupération pamphlétaire[30], est en revanche plus personnelle.

Planche, également visé dans l’ouverture du Salon de 1845[31], ainsi que Janin, sont des personnages dans les années 1840, comme le sont à la même époque le couple politique que forment, pour les caricaturistes et pour les éreinteurs de la petite presse, Thiers et Guizot. Le lecteur les retrouve dans maintes parodies en vers de grands poèmes romantiques, dans des épigrammes, des maximes paradoxales et autres bons mots, dans des anecdotes-charges, mais aussi dans des colonnes d’attaques directes qui clouent régulièrement au joyeux pilori des « petits crétins » les figures d’autorité du moment. Ouvrons le numéro du 22 novembre 1845. Sous le pseudonyme « Ariel », Paul-Aimé Garnier y développe en feuilleton une parodie serrée, en neuf sections, du poème d’ouverture des Orientales de Hugo, « Le feu du ciel ». Gustave Planche reçoit le costume d’un « Fou de fiel », tourné en ridicule pour avoir voulu traîner dans la boue l’oeuvre du maître :

Le fou de fiel

I

Le voyez-vous passer, le critique au coeur noir ?

Tantôt pâle, tantôt jaune et très laid à voir,

Morne comme un époux stérile ?

On croit, à contempler son front de grec enduit,

Voir la progéniture absurde et le produit

Des embrassements de Zoïle. […]

VIII

Sa colère éclate !

Sa face écarlate

Craque en se gonflant ;

Son gros oeil s’allume ;

Il saisit sa plume,

Lui taille le flanc,

Et, de fiel enduite,

Il la précipite

Sur du papier blanc. […]

Un tel poème montre combien l’éreintement, qui baigne dans les eaux railleuses du journal, nourrit une pratique traditionnelle de la satire dans son versant circonstanciel, empruntant aux effets de loupe de la caricature son portrait liminaire : une figure d’actualité, ici une figure importante de la république des Lettres, qui pratiqua elle-même l’éreintement, se trouve personnellement visée. Cette façon de renverser le sablier de l’éreintement, qui est à la fois la cible de la parodie et son arme poétique, est plus originale que la charge véhémente directe, à laquelle se livrent les « Nouvelles à la main » contre le « style magistral » de tel article sur le Salon de 1846, « froid, méchant, sans esprit, ennuyé et ennuyeux[33] ». L’éreintement peut faire l’objet des brefs poèmes offerts dans la rubrique des « Églogues et Bucoliques », au titre lui-même parodique, comme le montre cette éloquente « Épitaphe anticipée » du même Gustave Planche, le 26 avril 1846. Le tombeau est alors subverti par l’épigramme :

Épitaphe anticipée

—

M. Gustave Planche

Voulez-vous de Gustave Planche

Imiter le style et le ton ?

Bras tendu, le poing sur la hanche,

Prenez-moi pour plume et bâton[34].

Dans ses diverses manifestations, cette inventivité formelle est en soi une réaction contre l’empire du stéréotype critique dont une telle figure incarne la menace. Le discours est du même ordre, lorsqu’il s’agit d’éreinter Jules Janin :

Sur M. Janin

Du rival qu’il veut égaler,

En ce point seul Janin diffère :

Sans parler Debureau sait plaire,

Sans plaire Janin sait parler[35].

On retrouve une tonalité voisine dans la rubrique « Histoire contemporaine » du 9 octobre 1845, qui vilipende le « roi de la tartine », dans cette arène polémique tracée par le poème de circonstance, en opposant aux longueurs du critique une suite d’apostrophes hétérométriques :

Qui donc t’a surnommé le prince des critiques ?

Toi, papillon éclos aux faux jours romantiques,

Qui n’a jamais senti, ni le vrai, ni le beau.

Où donc as-tu rêvé que tu faisais drapeau,

Qu’on vantait ton talent, qu’on craignait ta férule ?

Encensant, déchirant, et toujours de travers,

Ne sais-tu pas que ta colère est nulle,

Et que ton fade encens est perdu dans les airs ?[36]

« Encensant, déchirant, et toujours de travers » : il s’agit de la « ligne courbe » de l’éloge et du blâme que dénonce Baudelaire dans ses « Conseils aux jeunes littérateurs ». De tels exemples pourraient être multipliés : ils témoigneraient tous des miroitements polémiques de l’éreintement, ainsi que du caractère foncièrement mobile de son exercice, que s’approprie Baudelaire dès ses débuts.

Physique critique de l’éreintage

On ne s’étonnera guère, dès lors, que Baudelaire fasse paraître de façon à peu près concomitante ses « Conseils aux jeunes littérateurs » et un Salon de 1846 qui, s’il est publié en volume, n’en met pas moins très directement en pratique les « préceptes[37] » prodigués à la jeune confrérie littéraire. Encore faut-il bien observer que les « Conseils aux jeunes littérateurs », sous le rapport de l’éreintage, présentent eux-mêmes moins un bref chapitre sur la question qu’un étonnant diptyque en deux chapitres puissamment solidaires, « Des sympathies et des antipathies » et « De l’éreintage ». Le premier développe une plaisante anecdote qui illustre un aspect fondamental de l’éreintage tel que le conçoit Baudelaire, dans son versant volontiers physique. Le poète-bretteur y « prodigu[e] son antipathie » à coups de fleuret, de même que, bien plus tard, le locuteur d’« Assommons les pauvres ! », dans Le Spleen de Paris, évoquera « la théorie qu[’il] a eu la douleur d’essayer » sur le dos d’un mendiant rossé[38] :

Un jour, pendant une leçon d’escrime, un créancier vint me troubler ; je le poursuivis dans l’escalier à coups de fleuret. Quand je revins, le maître d’armes, un géant pacifique qui m’aurait jeté par terre en soufflant sur moi, me dit : « Comme vous prodiguez votre antipathie ! un poète ! un philosophe ! ah fi ! » – J’avais perdu le temps de faire deux assauts, j’étais essoufflé, honteux, et méprisé par un homme de plus, – le créancier, à qui je n’avais pas fait grand mal.

En effet, la haine est une liqueur précieuse, un poison plus cher que celui des Borgia, – car il est fait avec notre sang, notre santé, notre sommeil et les deux tiers de notre amour ! Il faut en être avare ![39]

Ces lignes ne renferment pas un sage appel à la retenue, qui les inscrirait en faux contre les excès de l’éreintage. En faisant une « liqueur précieuse » de cette haine qui jouera, pour le dernier Baudelaire en particulier, un rôle critique et poétique considérable, elles appellent bien plutôt à prévenir tout risque de mithridatisation de l’éreinteur, comme le confirme le chapitre suivant, qui présente le volet théorique de l’exercice et qui associe « la ligne droite » au privilège de « la foi de la raison » et du « poing solide[40] ».

Retenons de ce diptyque fondateur qu’en présentant une saynète avant sa ressaisie théorique, il joue pleinement de la réflexivité attachée à l’éreintement tel qu’il se pratique et se mire dans la petite presse de l’époque : c’est précisément cette dynamique de mise à distance, de dépliement de l’éreintage sur deux plans, qui fait sourdre l’ironie vaguement mystificatrice du passage. Celle-ci provient aussi de l’autodérision que distille la saynète et qui consiste, si l’on veut, en un auto-éreintage, par dégonflement cocasse de l’emportement chevaleresque du locuteur : premier détournement de l’exercice. Par un deuxième détournement, suit dans le volet théorique un éreintage de Janin à fleuret moucheté, qui trace en réalité, pour peu qu’on le situe dans le contexte de polémique médiatique quotidienne dont le critique du Journal des débats tient alors le premier rôle, une ligne droite : « On trouvera suffisamment d’exemples de la ligne courbe dans les feuilletons de J. Janin[41]. » L’éreintage tient d’emblée pour Baudelaire d’une fiction critique et d’une morale en action : tout en prônant le recours à la ligne droite, il retient formellement la ligne courbe d’un dispositif hybride ; son goût pour l’apologue, pour les maximes et les adages, y trouve par ailleurs à se déployer sur un mode proprement physique.

Le grand article sur « L’École païenne » qui paraît dans La Semaine théâtrale du 22 janvier 1852, de bout en bout porté par le souffle de l’indignatio et par une vitupération qui le rapproche de la rhétorique pamphlétaire, joue d’une orchestration semblable en imaginant une scène cauchemardesque d’éreintage :

Revenons à l’Olympe. Depuis quelque temps, j’ai tout l’Olympe à mes trousses, et j’en souffre beaucoup ; je reçois des dieux sur la tête comme on reçoit des cheminées. Il me semble que je fais un mauvais rêve, que je roule à travers le vide et qu’une foule d’idoles de bois, de fer, d’or et d’argent, tombent avec moi, me poursuivent dans ma chute, me cognent et me brisent la tête et les reins[42].

D’une certaine manière, c’est encore la réversibilité de l’éreintement qu’illustrent, sur un mode bouffon, ces aegri somnia du critique – « le complot infâme[43] » des « Sept Vieillards » n’est pas loin : l’éreinteur se voit, à la lettre, les reins brisés, motivant par anticipation la virulence des charges auxquelles il se livre contre les représentants de « L’École païenne ». Le texte de 1846 était davantage tributaire de ce que j’appelais la rhétorique de Bixiou, c’est-à-dire d’un esprit de mystification et d’un goût du paradoxe qui sous-tendait l’autodérision de la scène d’escrime (cocasserie, assertions péremptoires, sagesse un peu trop complaisamment affichée). On pouvait y reconnaître un ton qui n’est pas éloigné de celui du Balzac de la « Pathologie de la vie sociale », du Traité de la vie élégante[44] par exemple et de ses fusées de paradoxes savamment classés. Cette rhétorique s’est ici quintessenciée, comme logée tout entière dans la veine bouffonne, ou grotesque, de la scène : c’est que l’« éreintage absolu », prôné à la même époque contre Janin dans les notes pour Le Hibou philosophe, requiert le déploiement d’un « comique absolu[45] », de cette puissance souveraine du grotesque vérifiée par le « rire subit[46] » que provoque, entre autres, l’incongruité de la comparaison, « je reçois des dieux sur la tête comme on reçoit des cheminées ».

On en dirait autant de la fameuse ouverture du chapitre XVII du Salon de 1846, « Des écoles et des ouvriers », qui, avant d’incriminer les « républicains de l’art », en passe par l’anecdote outrageusement provocatrice d’un éloge paradoxal de l’éreintage absolu, pris au mot :

Avez-vous éprouvé, vous tous que la curiosité du flâneur a souvent fourrés dans une émeute, la même joie que moi à voir un gardien du sommeil public, – sergent de ville ou municipal, la véritable armée, – crosser un républicain ? Et comme moi, vous avez dit dans votre coeur : « Crosse, crosse un peu plus fort, crosse encore, municipal de mon coeur ; car en ce crossement suprême, je t’adore, et je te juge semblable à Jupiter, le grand justicier. L’homme que tu crosses est un ennemi des roses et des parfums, un fanatique des ustensiles ; c’est un ennemi de Watteau, un ennemi de Raphaël, un ennemi acharné du luxe, des beaux-arts et des belles-lettres, iconoclaste juré, bourreau de Vénus et d’Apollon ! Il ne veut plus travailler, humble et anonyme ouvrier, aux roses et aux parfums publics ; il veut être libre, l’ignorant, et il est incapable de fonder un atelier de fleurs et de parfumeries nouvelles. Crosse religieusement les omoplates de l’anarchiste ! »

Ainsi, les philosophes et les critiques doivent-ils impitoyablement crosser les singes artistiques, ouvriers émancipés qui haïssent la force et la souveraineté du génie[47].

Sans entrer dans l’appréciation du degré d’ironie de ce passage souvent cité, remarquons simplement que le chapitre opte une nouvelle fois pour une structure argumentative en diptyque qui déplie l’éreintage sur les deux plans d’une anecdote édifiante suivie d’un développement critique polémique, et qui joue à la fois d’une fiction critique et d’une morale paradoxale en action. C’est une autre version de la dialectique entre ligne droite et ligne courbe qui, sans reprendre le terme, remotive la part physique de l’éreintage, en se tenant sur une ligne de crête entre rhétorique de Satan et rhétorique de Bixiou : le parti pris de choquer le lecteur en se plaçant du côté de l’oppresseur, scandé par l’exultation d’une répétition performative (« Crosse, crosse un peu plus fort, crosse encore, municipal de mon coeur »), entre en composition avec une veine mystificatrice que signale, par exemple, la comparaison héroï-comique du « municipal » à « Jupiter, le grand justicier », et qui appartient en propre à l’esprit de l’éreintement, tel qu’il a été envisagé dans Le Corsaire-Satan en 1845-1846. C’est entre ces deux pôles que se loge l’incertitude du passage, l’oscillation entre évaluation d’une ironie violente – qui, par la provocation, recherche la connivence du lecteur (c’est le rôle d’une délégation contagieuse de la parole intérieure, « dans votre coeur ») – et lecture littérale. Sans doute faut-il accepter, non pas de concilier, mais de ménager ensemble ces deux dimensions en apparence contradictoires, et qui définissent précisément la posture réfractaire du critique. Car le grotesque de l’anecdote du « crossement », qui fait tableau, précède l’un des développements les plus profonds du Salon de 1846, portant sur l’éclatement contemporain et le ravaudage des manières qui sont la signature de ceux que le polémiste appelle les « singes de races diverses et croisées », les « ouvriers » de l’art, après l’âge de « foi » collective des écoles[48].

Au reste, fidèle au genre tel que Diderot lui avait donné ses lettres de noblesse à partir de 1759, également fidèle aux pratiques de nombreux feuilletonistes de l’époque qui se livraient sans réserve à l’éreintement, le Salon de 1846 donne à voir toute une gamme de l’exercice, à côté de cet avant-dernier chapitre qui est sans doute le plus original en la matière. N’en considérons que deux pôles, entre l’« éreintage absolu » de Vernet et ce que l’on peut appeler l’éreintage d’esprit qui, çà et là, cultive les effets de liste d’un « journal des victimes » artistes de la saison picturale. Le premier relève d’une véritable tradition, voire d’un running gag de salon dont témoigne le dixième article du Salon de 1839, de Théophile Gautier :

M. Horace Vernet est en quelque sorte le journaliste de la peinture ; il fait des articles coloriés sur les conquêtes du jour ; il illustre les bulletins. – On prend une ville, on remporte une victoire, vite M. Horace Vernet couvre une cinquantaine d’aunes de toile. […] L’on a fait une plaisanterie dans les ateliers qui représente M. Horace Vernet à cheval, passant au galop devant une longue suite de toiles blanches qui se trouvent peintes aussitôt : cette charge est à peine une exagération[49].

Ce n’est pas un hasard si Champfleury, lorsqu’il reprend le feuilleton du Salon de 1846[50] dans Le Corsaire-Satan, vitupère lui aussi Vernet sur ses facilités, le 24 mars :

M. Horace Vernet passe pour faire de la peinture spirituelle, un de ces mots tout faits qui vont merveilleusement aux esprits étroits. On peut expliquer la peinture de M. Horace Vernet par des semblables : le Postillon de Longjumeau en musique, et les romans intéressants en littérature. La foule n’aime pas à travailler pour jouir : elle demande la jouissance a priori. La peinture de M. Horace Vernet est si simple, si facile, si peu travaillée, qu’elle est comprise à la première vue. Mais elle a les défauts des romans-feuilletons, il est impossible de la relire[51].

Direct, virulent, l’éreintement se trouve dépourvu du sel de l’anecdote qui, dans l’article de Gautier, nourrit l’art de la charge. C’est une modalité triviale de l’exercice sans doute, une ligne droite trop directement portée, jugerait le critique des « Conseils aux jeunes littérateurs ». Que Baudelaire reprenne ce flambeau critique, la réappropriation de l’anecdote d’atelier sur la peinture au grand « galop » le montre à elle seule : « Je hais cet art improvisé au roulement du tambour, ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet, comme je hais l’armée, la force armée, et tout ce qui traîne des armes bruyantes dans un lieu pacifique[52]. »

L’habileté de Baudelaire tient à la recherche d’un point d’équilibre dans l’éreintage brutal, entre un ethos pamphlétaire sérieux, au plus près de son objet, garanti par un investissement personnel absent des lignes de Champfleury, et qui dispense (ou assène) les marques de la haine nourrie contre Vernet tout au long du texte, et une raillerie acerbe, faite pour provoquer le « rire subit » en choquant[53]. L’outrance de la raillerie contribue à éloigner le risque que court l’injure de tourner à vide, et par conséquent, comme le dit « Conseils aux jeunes littérateurs », de tirer « une balle dont le ricochet peut vous tuer[54] ».

De part en part, l’invective se double d’un engagement collectif rappelé dans le dernier paragraphe des pages consacrées à Vernet (« le je couvre un nous, nous immense, nous silencieux et invisible »), de la même manière que la charge esthétique se double d’une charge politique (« Je sais bien que cet homme est un Français […] ; mais c’est pour cela même que je le hais »). Chapitre lui-même double, en somme, qui soutient le poids de la charge directe par la ligne courbe d’une sorte de double postulation éreinteuse. Au demeurant, on retrouverait dans cette ligne droite de l’éreintage « absolu », non seulement le caractère réflexif de l’exercice, mais la variété chère à la rhétorique de Bixiou, dont l’adjectif central de la suite caractérisant la génération nouvelle, « sérieuse, railleuse et menaçante », rappelle l’orientation satirique. Simplement, cette rhétorique, qui mobilise une nouvelle fois l’anecdote[55], est mise au service d’un effet d’exaspération du critique, qui est aussi très sensible dans l’article sur « L’École païenne » ; la véhémence l’emporte sur la blague.

Quant à l’éreintage d’esprit, on en trouve un bel exemple à la fin du chapitre « De quelques coloristes » :

M. Célestin Nanteuil sait poser une touche, mais ne sait pas établir les proportions et l’harmonie d’un tableau.

M. Verdier peint raisonnablement, mais je le crois foncièrement ennemi de la pensée.

M. Müller, l’homme aux Sylphes, le grand amateur des sujets poétiques, – des sujets ruisselants de poésie, – a fait un tableau qui s’appelle Primavera. Les gens qui ne savent pas l’italien croiront que cela veut dire Décaméron.

La couleur de M. Faustin Besson perd beaucoup à n’être plus troublée et miroitée par les vitres de la boutique Deforge.

Quant à M. Fontaine, c’est évidemment un homme sérieux ; il nous a fait M. de Béranger entouré de marmots des deux sexes, et initiant la jeunesse aux mystères de la peinture Couture.

Grands mystères, ma foi ! – Une lumière rose ou couleur de pêche et une ombre verte, c’est là que gît toute la difficulté. – Ce qu’il y a de terrible dans cette peinture, c’est qu’elle se fait voir ; on l’aperçoit de très loin.

De tous ces messieurs, le plus malheureux sans doute est M. Couture, qui joue en tout ceci le rôle intéressant d’une victime. – Un imitateur est un indiscret qui vend une surprise[56].

Ce n’est pas seulement Couture qui « joue en tout ceci le rôle intéressant de victime », mais bien les peintres dont les noms sont égrenés, et qui sont sommairement éreintés sous une forme très proche de ce que l’on trouve dans les « Nouvelles à la main » du Corsaire-Satan : ironie, recherche du bon mot, détournement des énoncés généraux, caractère lapidaire du jugement – une à deux phrases par « victime », à l’exception de Fontaine –, présence appuyée du critique sous les dehors de l’effacement. Chaque jugement est solidaire du précédent dans la chaîne qu’assemble ce condensé de journal des victimes, où s’exhibent aussi, en cascade, les raffinements du plaisir de railler.

Poésie de l’éreintage : « Bouffonneries »

Dans une lettre importante du 1er mars 1865, racontant à Poulet-Malassis le truculent souvenir d’un dîner avec Proudhon, Baudelaire évoque l’incertitude qui était la sienne devant le comportement et les discours du grand « Citoyen » :

J’observai que ce polémiste mangeait énormément et qu’il ne buvait presque pas, tandis que ma sobriété et ma soif contrastaient avec son appétit. « Pour un homme de lettres, lui dis-je, vous mangez étonnamment. »

« C’est que j’ai de grandes choses à faire », me répondit-il ; avec une telle simplicité que je ne pus deviner s’il parlait sérieusement ou s’il voulait bouffonner[57].

Bien souvent, l’éreintage baudelairien suppose une incertitude de cet ordre entre la visée sérieuse et le plaisir de « bouffonner », et c’est par là qu’il communique avec un courant poétique tardif, où la critique a souvent relevé un penchant appuyé pour le bouffon[58]. Ainsi Baudelaire caractérise-t-il à l’adresse de sa mère, le 9 mars 1865, l’ambition du Spleen de Paris, qu’il appelle « les Poèmes en prose » : « Cependant, j’espère que je réussirai à produire un ouvrage singulier, plus singulier, plus volontaire du moins, que Les Fleurs du Mal, où j’associerai l’effrayant avec le bouffon, et même la tendresse avec la haine[59]. » C’est à la même époque qu’il s’insurge contre un « abominable feuilleton de Janin », qui avait condamné Heine et « les poètes mélancoliques et railleurs[60] ». À certains égards, la « bouffonnerie » est l’autre nom que donne le poète à l’alliance de ces deux dimensions essentielles de sa pratique des dernières années. Au reste, en ces années 1860, l’éreintage critique conserve sous sa plume impatientée tous ses prestiges, comme l’attesterait la notice acerbe consacrée à Hégésippe Moreau pour le recueil collectif d’Eugène Crépet, Les Poètes français :

Aucuns trouveront sans doute, même en supposant qu’ils pensent comme moi, que je suis allé bien loin dans le blâme, que j’en ai outré l’expression. Après tout, c’est possible ; et quand cela serait, je n’y verrais pas grand mal et ne me trouverais pas si coupable. Action, réaction, faveur, cruauté, se rendent alternativement nécessaires. Il faut bien rétablir l’équilibre. C’est la loi, et la loi est bien faite[61].

Apologie, en ligne courbe, d’un éreintage pratiqué en ligne droite dans ces quelques pages, en dépit de précautions oratoires ironiquement brandies ; autre exemple de la pente réflexive de l’exercice, dans le sillage des grandes pages du Salon de 1846.

Dans le domaine poétique, il y a lieu de distinguer deux ensembles d’importance inégale, vers et prose : la poésie satirique du dernier Baudelaire, encore trop largement dépréciée, et les poèmes en prose du Spleen de Paris. Le massif principal du premier courant, les Amoenitates Belgicae, a été étudié de façon neuve par Patrick Thériault[62]. Bien que la satire personnelle, dont les liens avec la culture de l’éreintement dans le petit journal ont été soulignés, n’en soit pas absente[63], je lui préférerai ici une brève considération de la dernière section des Épaves, ces « bouffonneries » qu’évoque Baudelaire dans une lettre du 19 janvier 1866 à Catulle Mendès[64], et qui comporte trois poèmes, « Sur les débuts d’Amina Boschetti », « À propos d’un importun » et « Un cabaret folâtre ». Le premier, un sonnet[65], constitue un bon exemple de la façon dont la pratique du poème satirique de circonstance peut retravailler une extension, très large, du domaine de l’éreintage :

Sur les débuts d’Amina Boschetti

Au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles

Amina bondit, – fuit, – puis voltige et sourit ;

Le Welche dit : « Tout ça, pour moi, c’est du prâcrit ;

Je ne connais, en fait de nymphes bocagères,

Que celle de Montagne-aux-Herbes-Potagères. »

Du bout de son pied fin et de son oeil qui rit,

Amina verse à flots le délire et l’esprit ;

Le Welche dit : « Fuyez, délices mensongères !

Mon épouse n’a pas ces allures légères. »

Vous ignorez, sylphide au jarret triomphant,

Qui voulez enseigner la valse à l’éléphant,

Au hibou la gaîté, le rire à la cigogne,

Que sur la grâce en feu le Welche dit : « Haro ! »

Et que le doux Bacchus lui versant du bourgogne,

Le monstre répondrait : « J’aime mieux le faro ! »[66]

Le satiriste retourne contre « le Welche » la bêtise d’un éreintement collectif qu’avait eu à essuyer la ballerine Amina Boschetti à Bruxelles en septembre 1864, dans un contexte théâtral qui est lui-même la terre d’élection de la critique éreinteuse. C’est ainsi, dans le cadre d’une satire de moeurs, que l’on retrouve le jeu de balancier de l’éreinteur éreinté, mais suivant une dynamique de dégradation absolue de l’éreintage : dans chaque quatrain, l’outrage à la grâce s’exerce sur un terrain dont les oppositions, cette bêtise collective de « l’esprit conforme », titre de l’un des poèmes des Amoenitates Belgicae[67] et leitmotiv des feuillets de La Belgique déshabillée, traînant dans la boue l’aristocratique singularité de la danseuse, sont dramatisées par la disposition duelle des rimes, aussi plates que les jugements burlesques du Welche. Le poète répond à ce simulacre d’éreintage collectif par un dégonflement bouffon, ou par une logique de contre-attaque qui trahit le « bon haïsseur » des Belges : plutôt que d’exalter Amina Boschetti, plutôt que de la soustraire à la fange, Baudelaire fait d’elle le tremplin d’un contre-éreintage. C’est aussi la dynamique que décrit le premier vers, pris à la lettre, et qui s’appliquerait aussi bien à l’élan satirique qui anime le sonnet de l’intérieur – bondir d’indignation, fuir la bêtise de « l’esprit conforme », voltiger et sourire dans la « bouffonnerie » de la blague.

L’autre pôle, celui de la poésie en prose, communique plus directement avec les pratiques journalistiques des premières années[68]. Et c’est sans doute dans Le Spleen de Paris que l’on trouve le réinvestissement le plus original de la dialectique entre ligne droite et ligne courbe, avec « Assommons les pauvres ! ». Patrick Labarthe examine dans ce poème une « métaphysique en action », un « pugilat didactique », où Baudelaire « ne dialogue pas tant avec Proudhon qu’avec l’image de Proudhon donnée par Sainte-Beuve dans les étonnantes pages consacrées au philosophe dans la Revue Contemporaine, d’octobre à décembre 1865[69] », tout en soulignant combien « la trivialité [du] passage à l’acte, travesti en une initiation à la révolte politique » ne consiste en réalité qu’en « une réactivation bouffonne, grotesque, d’une logique de l’affrontement inscrite dans la nature[70] ».

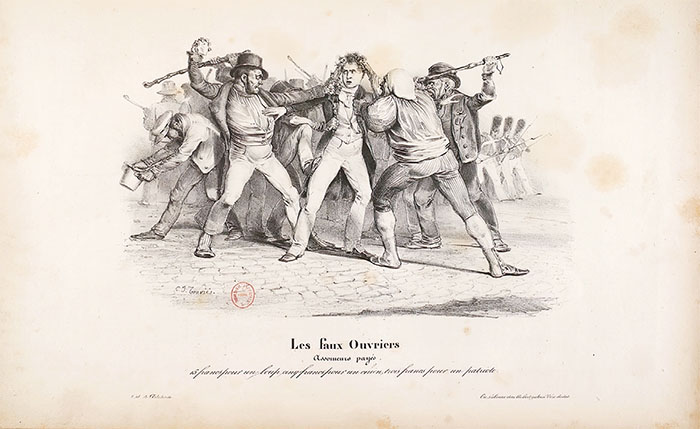

Mais pour qui s’intéresse aux avatars d’une rhétorique tardive de l’éreintage, le titre est à lui seul éloquent. « Assommons les pauvres ! » sonne en effet comme un mot d’ordre parodique, tout à la fois anticlérical et révolutionnaire, qui puise à une tradition ancienne. On y reconnaît le patron syntaxique de la célèbre signature de Voltaire, « Écrasons l’infâme ! », qui, dans les contextes discursifs les plus variés, trouve au xixe siècle de nombreux échos. C’est le cas, en particulier, dans certaines histoires de la Révolution, où le mot d’ordre est souvent proféré, fût-ce pour souligner une certaine désuétude. Ainsi dans Les martyrs du clergé français durant la révolution de 1795 d’Adolphe Huard, de peu postérieur à notre poème : « Le maire de Paris, qui était accouru à la tête de ses officiers municipaux, essaya en vain de dissiper la foule ; il dut se retirer devant les cris de la multitude : À bas Bailly ! Fouettons les femmes et assommons les prêtres ![71] » Dans son Histoire dramatique et pittoresque des Jésuites depuis la fondation de l’ordre jusqu’à nos jours, en 1846, Adolphe Boucher en donne lui aussi un bon exemple, mis en relief par deux autres impératifs du même ordre : « [L]es derniers rangs des assaillants font voler par-dessus les murs une grêle de pierres, […] les cris volent avec les projectiles, lancés comme eux contre la maison des enfants de Loyola : “Enfumons ces loups infâmes ! Forçons leurs tanières !… Assommons-les tous !…”[72] » De même, Émile Erckmann en propage l’écho dans La taverne du jambon de Mayence, où le mot d’ordre prend cette même coloration anticléricale : « Assommons le capucin ! tombons sur le capucin ![73] » Prenons-en un dernier exemple, en 1860, dans un ouvrage historique assez confidentiel d’Hercule de Sauclières, Naples et les journaux révolutionnaires de l’Europe : « En avant donc les grands mots à effet ! éreintons le droit divin ; assommons François II, Antonelli et l’Autriche, l’absolutisme et le parti rétrograde ; crions tous comme un seul homme : guerre à l’oppresseur étranger et aux tyrans ![74] » Ces divers emplois attestent le caractère courant du mot d’ordre, associé chez Sauclières, qui en fait un usage ironique, au verbe éreinter. Le verbe assommer, mais aussi le substantif, assommeur, appartiennent également à l’univers de la caricature, comme le montre une estampe dénonçant la répression déloyale de jeunes patriotes, le 14 juillet 1831, par des groupes de « faux ouvriers » – la scène n’est pas éloignée du « crossement » du Salon de 1846[75].

Au moment où Baudelaire le retient, on peut estimer que la diffusion de ce patron l’a pour ainsi dire démonétisé, et que son usure, que les lecteurs de l’époque pouvaient immédiatement apprécier, contribue de façon subtile à démultiplier ce que j’appelais les miroitements polémiques de l’éreintement : le titre provocateur est un appel à l’éreintement, qui constitue lui-même l’argument du poème ; mais par la mémoire qu’il charrie, cet appel en forme de slogan éculé est en soi puissamment parodique, si bien que son détournement en dégonfle par avance toute interprétation sérieuse. De ce point de vue, il témoigne d’une continuité remarquable avec le goût marqué pour le détournement des énoncés généraux, des formules et maximes dont la pratique de l’éreintement était tributaire dans l’espace journalistique. L’on sera d’autant plus sensible à la distance qu’il prend avec ses modèles, que ceux-ci peuvent tous être situés dans l’aire d’attraction du proudhonisme. Comme l’ont bien montré, chacune à leur manière, les études de Steve Murphy et de Patrick Labarthe, cela ne signifie pas pour autant qu’il faille verser dans une interprétation exclusivement sarcastique du poème et, en particulier, de son adresse finale au « citoyen Proudhon », défi lancé à une figure que Baudelaire respectait. En tout état de cause, la morale polémique est en action dès la profération d’un titre qui engage, comme dans nombre d’éreintages critiques de Baudelaire, une lecture duelle. Avant même le conseil du « Démon de combat[76] », la rhétorique de Bixiou est toujours à l’oeuvre.

C. J. Traviès, « Les faux Ouvriers. Assom[m]eurs payés. 15 francs pour un loup, cinq francs pour un chien, trois francs pour un patriote », La Caricature, no 38, 21 juillet 1831

Parties annexes

Note biographique

Maître de conférences en littérature française à l’Université Grenoble Alpes, spécialiste de poésie des xixe et xxe siècles (en particulier Rimbaud, Verlaine, Segalen et Aragon), Adrien Cavallero a consacré un livre à la réception rimbaldienne (Rimbaud et le rimbaldisme, Hermann, 2019) et codirigé, avec Yann Frémy et Alain Vaillant, un récent Dictionnaire Rimbaud (Classiques Garnier, 2021). Il a également contribué à l’édition des Oeuvres de Victor Segalen dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (Gallimard, 2020), et est l’auteur de L’Amour en ruine. Autour d’un poème de « La Grande Gaîté », d’Aragon (Le Bord de l’eau, 2023). Ses travaux portent actuellement sur les questions de réception de la poésie, sur l’articulation entre poésie et pensée, et sur les diverses manifestations de la polémique en poésie aux xixe et xxe siècles.

Notes

-

[1]

Correspondance, publié par Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1973, p. 364.

-

[2]

Voir Antoine Compagnon, « Delenda est », dans Éric Marty et Jérémie Majorel (dir.), Critique et violence, Paris, Hermann, « Cahiers textuels », 2014, p. 87-104.

-

[3]

« De l’éreintage », dans « Conseils aux jeunes littérateurs », Oeuvres complètes, publié par Claude Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1976, p. 16-17.

-

[4]

J’emploie le terme éreintage pour tout ce qui relève des usages baudelairiens, et éreintement lorsque le propos se fait plus général.

-

[5]

Léon Bloy, Propos d’un entrepreneur de démolitions, Paris, Tresse, 1884.

-

[6]

Edmond et Jules de Goncourt, Manette Salomon (1867), Paris, Union générale d’éditions, « 10 / 18 », 1979, p. 42.

-

[7]

Alphonse Duchesne, « Philosophie de l’éreintement », Figaro, jeudi 1er mars 1860. L’article est cité par Françoise Cestor et Jean-Didier Wagneur dans la présentation d’une très grande richesse qu’ils font du petit journal au milieu du xixe siècle (« Introduction », dans Henry Murger, Oeuvres, t. I : La vie de bohème. Scènes de la vie de bohème, publié par Françoise Cestor et Jean-Didier Wagneur, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du xixe siècle », 2023, p. 91). Je remercie Jean-Didier Wagneur pour les indications qu’il m’a très généreusement fournies au moment de rassembler le matériau nécessaire à ma réflexion.

-

[8]

Alphonse Duchesne, loc. cit.

-

[9]

Ibid.

-

[10]

Ainsi que le rappelle Antoine Compagnon dans « Delenda est » (loc. cit., p. 94). Voir Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, Paris, t. VII, 1870, p. 800 col. 4-p. 801 col. 3.

-

[11]

Ibid., p. 800 col. 4.

-

[12]

Jules Troubat, Plume et Pinceau. Études de littérature et d’art, Paris, Isidore Lisieux, 1878, p. 236-237.

-

[13]

Voir par exemple « À une heure du matin », dans Le Spleen de Paris, Oeuvres complètes, op. cit., t. I, 1975, p. 287. – Baudelaire écrit aussi au commandant Hippolyte Lejosne, le 13 novembre 1863 : « Je ne vois personne, cela va sans dire (j’éprouve même devant certains visages, quand je les rencontre, des frissons de haine), et mon unique préoccupation est de savoir chaque matin si je pourrai dormir la nuit suivante » (Correspondance, op. cit., t. II, 1973, p. 544-545). On trouve une notation semblable dans « Morale du joujou », en 1853 : « Quand je pense à une certaine classe de personnes ultra-raisonnables et anti-poétiques par qui j’ai tant souffert, je sens toujours la haine pincer et agiter mes nerfs » (Oeuvres complètes, op. cit., t. I, p. 586).

-

[14]

Baudelaire, « De M. Horace Vernet », Salon de 1846, ibid., t. II, p. 469.

-

[15]

Ibid., p. 471.

-

[16]

« Conseils aux jeunes littérateurs », ibid., p. 16. L’escrime baudelairienne a été analysée par Antoine Compagnon, notamment dans Les chiffonniers de Paris, Paris, Gallimard, « Bibliothèque illustrée des histoires », 2017, p. 353 et suiv.

-

[17]

Balzac, Les employés (1838), dans La comédie humaine, publié sous la dir. de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. VII, 1977, p. 975.

-

[18]

Oeuvres complètes, op. cit., t. I, p. 175-178.

-

[19]

C’est l’un des aspects importants du « poète comique » qu’a mis en avant Alain Vaillant dans Baudelaire, poète comique (Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Interférences », 2007).

-

[20]

Graham Robb, « Journalisme et modernité poétiques », dans La poésie de Baudelaire et la poésie française 1838-1852, Paris, Aubier, « Critiques », 1993, p. 313-339 ; Le Corsaire-Satan en silhouette : le milieu journalistique de la jeunesse de Baudelaire, publié par Graham Robb, Nashville, Vanderbilt University Press, « Publications du Centre W. T. Bandy d’études baudelairiennes », no 3, 1985.

-

[21]

Graham Robb, La poésie de Baudelaire et la poésie française 1838-1852, op. cit., p. 316.

-

[22]

Le Corsaire-Satan, 3 mars 1846, article signé « Baudelaire-Dufays » (Oeuvres complètes, op. cit., t. I, p. 546-552).

-

[23]

Belphégor, « 1re série des victimes dramatiques. – M. Scribe », Le Corsaire-Satan, 11 avril 1845 (« Le premier malheur de M. Scribe, c’est d’avoir été joué trop souvent. Sa médiocrité est devenue proverbiale », y lit-on entre autres flatteries).

-

[24]

Sur Lepoitevin Saint-Alme, voir Sandrine Berthelot, « Le rire sous (petite) presse. Le cas du Corsaire-Satan (1844-1847) », dans Alain Vaillant et Roselyne Villeneuve (dir.), Le rire moderne, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, « Ritm », 2013, p. 281-294 ; Jean-Didier Wagneur et Françoise Cestor, loc. cit., p. 79 et suiv.

-

[25]

Voir Graham Robb, La poésie de Baudelaire et la poésie française 1838-1852, op. cit., p. 321.

-

[26]

« Nouvelles à la main », Le Corsaire-Satan, 5 février 1846. La veille, dans les « Nouvelles à la main », il était déjà question de cette « exécution » : le propos, qui est attribué à Sainte-Beuve s’adressant à Molé (« En vérité, […] vous l’avez immolé ! »), est une bonne illustration d’un commentaire à la blague de l’éreintement.

-

[27]

Sur les formes qui naissent au xixe siècle dans l’espace médiatique, voir Jean-Didier Wagneur, « Les microformes médiatiques du rire », dans Matthieu Letourneux et Alain Vaillant (dir.), L’empire du rire. xixe-xxie siècle, Paris, CNRS Éditions, 2021, p. 799-816.

-

[28]

Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 50.

-

[29]

Ibid.

-

[30]

Voir les travaux fondateurs de Marc Angenot, La parole pamphlétaire. Contribution à la typologie des discours modernes (Paris, Payot, « Langages et sociétés », 1982 ; en particulier « Les figures de l’agression », p. 249-273).

-

[31]

« M. G. Planche, un paysan du Danube dont l’éloquence impérative et savante s’est tue au grand regret des sains esprits » (Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 351).

-

[32]

Ariel [Paul-Aimé Garnier], « Le fou de fiel. Orientale. Dédiée à M. Gustave Planche », Le Corsaire-Satan, 22 novembre 1845.

-

[33]

« Nouvelles à la main », Le Corsaire-Satan, 18 avril 1846.

-

[34]

« Églogues et Bucoliques », Le Corsaire-Satan, 26 avril 1846.

-

[35]

« Églogues et Bucoliques », Le Corsaire-Satan, 31 mai 1846.

-

[36]

« Histoire contemporaine. Galerie des Critiques. Variante. M. Jules Janin », Le Corsaire-Satan, 9 octobre 1845.

-

[37]

« Conseils aux jeunes littérateurs », Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 13.

-

[38]

Le Spleen de Paris, ibid., t. I, p. 359.

-

[39]

« Conseils aux jeunes littérateurs », ibid., t. II, p. 16.

-

[40]

Ibid., p. 16-17. La haine sera le fortifiant des années belges, comme le dit notamment une lettre du 15 février 1865 à Michel Lévy : « Je suis, comme vous voyez, un bon haïsseur, selon l’expression de Byron – je crois d’ailleurs que la colère m’a fait faire un bon livre sur la Belgique » (Correspondance, op. cit., t. II, p. 462).

-

[41]

« Conseils aux jeunes littérateurs », Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 16.

-

[42]

« L’École païenne », ibid., p. 46.

-

[43]

« Les Sept Vieillards », Les Fleurs du Mal, ibid., t. I, p. 88.

-

[44]

Première publication dans La Mode, 2, 9, 16, 23 octobre et 6 novembre 1830. Ne donnons qu’un exemple de cette verve qui conjoint le plaisir de la démonstration et le goût de l’aphorisme : « La vie élégante étant un habile développement de l’amour-propre, tout ce qui révèle trop fortement la vanité y produit un pléonasme » (Traité de la vie élégante, dans La comédie humaine, op. cit., t. XII, 1981, p. 242).

-

[45]

Rappelons les lignes célèbres de De l’essence du rire : « J’appellerai désormais le grotesque comique absolu, comme antithèse au comique ordinaire, que j’appellerai comique significatif. [… L]e comique absolu, se rapprochant beaucoup plus de la nature, se présente sous une espèce une, et qui veut être saisie par intuition » (Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 535-536). Sur le « comique absolu » et sur la triple analyse métaphysique, psychologique et esthétique qu’il engage chez Baudelaire, voir les pages denses d’Alain Vaillant, « L’esthétique du rire », dans Baudelaire, poète comique (op. cit., p. 111-148). On retrouverait dans le passage cité les trois caractéristiques du rire absolu que distingue Alain Vaillant : « incongruité », « expansion » (c’est-à-dire exagération, amplification) et « subjectivation » (ibid., p. 136-148).

-

[46]

De l’essence du rire, Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 536 (« Il n’y a qu’une vérification du grotesque, c’est le rire, et le rire subit »).

-

[47]

« Des écoles et des ouvriers », Salon de 1846, ibid., p. 490.

-

[48]

Ibid., p. 491.

-

[49]

Théophile Gautier, « Salon de 1839. – (10e article) », La Presse, samedi 18 mai 1839, sous la rubrique « Variétés », recueilli dans Oeuvres complètes. Critique d’art, t. I : Salons 1833-1842, publié par Wolfgang Drost, Marie-Hélène Girard, Stéphane Guégan, Lois Cassandra Hamrick et James Kearns, Paris, Champion, « Textes de littérature moderne et contemporaine », 2019, p. 576. Je remercie Barbara Bohac d’avoir porté ce passage à ma connaissance.

-

[50]

Sur le traitement de ce « Salon » au Corsaire-Satan, voir Graham Robb, « Le Salon de 1846 : Baudelaire s’explique », Nineteenth-Century French Studies, vol. 15, no 4, Summer 1987, p. 415-424. Horace Vernet est fréquemment tourné en dérision dans les rubriques du Corsaire-Satan ; voir par exemple les « Nouvelles à la main » du 28 avril 1846 : « Voilà encore une fois le palais du Luxembourg en émoi. – M. Horace Vernet sera-t-il proclamé pair de France, oui ou non ? – Telle est la question qui s’agite aujourd’hui, plus que jamais, dans les hauteurs du monde politique. »

-

[51]

Champfleury, « Salon de 1846. MM. Vernet, Ary Scheffer, Delacroix », Le Corsaire-Satan, 24 mars 1846.

-

[52]

« De M. Horace Vernet », Salon de 1846, Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 469.

-

[53]

« [S]es tableaux ne sont point de la peinture, mais une masturbation agile et fréquente, une irritation de l’épiderme français » (ibid., p. 470).

-

[54]

« Conseils aux jeunes littérateurs », ibid., p. 17.

-

[55]

« On dit qu’un jour M. Horace Vernet alla voir Pierre de Cornélius, et qu’il l’accabla de compliments. Mais il attendit longtemps la réciprocité ; car Pierre de Cornélius ne le félicita qu’une seule fois pendant toute l’entrevue, – sur la quantité de champagne qu’il pouvait absorber sans en être incommodé. – Vraie ou fausse, l’histoire a toute la vraisemblance poétique » (ibid., p. 471).

-

[56]

« De quelques coloristes », Salon de 1846, ibid., p. 453-454.

-

[57]

Correspondance, op. cit., t. II, p. 470. Steve Murphy commente cette lettre dans son étude d’« Assommons les pauvres ! » (« Assommons les pauvres ! : le démon du combat », dans Logiques du dernier Baudelaire. Lectures du « Spleen de Paris » [2003], Paris, Champion, « Champion classiques essais », 2007, p. 417-421).

-

[58]

Le terme ne manque pas de rappeler la préface de 1857 des Odes funambulesques de Banville, qui revendiquait l’alliance de « la chanson bouffonne et la chanson lyrique » (Oeuvres poétiques complètes, publié par Peter J. Edwards, Paris, Champion, t. III, 1995, p. 7). Voir Arnaud Bernadet et Bertrand Degott (dir.), « La corde bouffonne. De Banville à Apollinaire », Études françaises, vol. 51, no 3, 2015.

-

[59]

Correspondance, op. cit., t. II, p. 473.

-

[60]

Lettre du 30 mars 1865 à Sainte-Beuve, ibid., p. 492. Baudelaire ébauche alors plusieurs projets de lettres « injurieuses » à Janin, qui présentent un versant familier de l’éreintage, dépourvu cependant d’une dimension essentielle, la publicité (Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 231 et suiv.). Une étude du « ton » de la correspondance de l’époque élargirait l’approche d’un espace polémique dont Baudelaire commente lui-même fréquemment les manifestations psychiques et physiologiques. Voir par exemple la lettre exaspérée du 15 mai 1860 à Philoxène Boyer, au sujet du projet d’Eugène Crépet, Les Poètes français : « D’ailleurs, au ton de cette lettre, vous reconnaîtrez mes nerfs » (Correspondance, op. cit., t. II, p. 46).

-

[61]

Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 160. La notice de Baudelaire ne fut publiée ni en revue ni en volume.

-

[62]

Patrick Thériault, « Outrance et outrages poétiques chez le dernier Baudelaire : les Amoenitates Belgicae et le poème-caricature », Les lettres romanes, vol. 73, nos 3-4, 2019, p. 437-458 ; « Baudelaire épigrammatiste. À propos des Amoenitates Belgicae », Poétique, no 188, 2020-2, p. 189-209.

-

[63]

Voir par exemple la série de poèmes consacrés au roi des Belges, Léopold Ier, victime sacrificielle des coups de crosse du poète : « Épitaphe pour Léopold Ier » (libre à nous de reconnaître dans un tel titre l’un des exercices d’éreintement des « Églogues et Bucoliques » du Corsaire-Satan), « Les Panégyriques du roi » et les deux poèmes intitulés « La Mort de Léopold Ier » (Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 971, 973, 975-976).

-

[64]

« [V]ous y trouverez des bagatelles que vous ne connaissez pas, et même des bouffonneries » (Correspondance, op. cit., t. II, p. 574).

-

[65]

Dont Claude Pichois retrace la genèse et souligne les liens avec les notes sur la Belgique (notice sur « Sur les débuts d’Amina Boschetti », Oeuvres complètes, op. cit., t. I, p. 1162).

-

[66]

Ibid., p. 175. Le titre de la deuxième publication, dans La Petite Revue du 13 mai 1865, est « M. Baudelaire, poète de circonstance (suite et fin) ».

-

[67]

Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 972.

-

[68]

Voir, entre autres, Graham Robb, « Les origines journalistiques de la prose poétique de Baudelaire », Les lettres romanes, vol. 44, nos 1-2, 1990, p. 15-25.

-

[69]

Patrick Labarthe, « Une métaphysique en action : “Assommons les pauvres !” », L’année Baudelaire, nos 9-10, 2005-2006, p. 161. On consultera également Dolf Oehler, Juin 1848. Le spleen contre l’oubli. Baudelaire, Flaubert, Heine, Herzen, Marx (1996), éd. revue, corrigée et augmentée par l’auteur, Paris, La Fabrique, 2017, p. 289-295 ; Edward Kaplan, Baudelaire et « Le Spleen de Paris ». L’esthétique, l’éthique et le religieux, Paris, Classiques Garnier, « Baudelaire », 2015, p. 204-209 ; et surtout Steve Murphy, « Assommons les pauvres ! : le démon du combat », dans op. cit., p. 393-432.

-

[70]

Patrick Labarthe, loc. cit., p. 166.

-

[71]

Adolphe Huard, Les martyrs du clergé français pendant la révolution de 1793, Paris, Librairie catholique Martin-Beaupré frères, t. I, 1867, p. 284.

-

[72]

Adolphe Boucher, Histoire dramatique et pittoresque des Jésuites depuis la fondation de l’ordre jusqu’à nos jours, Paris, Prin, t. II, 1846, p. 52.

-

[73]

Émile Erckmann, La taverne du jambon de Mayence, dans Le joueur de Clarinette. La taverne du jambon de Mayence. Les amoureux de Catherine, Paris, Hetzel, 1863, p. 156.

-

[74]

Hercule de Sauclières, Naples et les journaux révolutionnaires d’Europe, Amsterdam, Müller, 1860, p. 26.

-

[75]

Voir l’illustration de la page 155.

-

[76]

« Assommons les pauvres ! », Le Spleen de Paris, Oeuvres complètes, op. cit., t. I, p. 358.