Résumés

Résumé

Les circonstances tragiques entourant le décès de Joyce Echaquan offrent un exemple poignant du racisme qu’expérimentent les Atikamekw Nehirowisiwok dans le système de soins, une situation aussi vécue et documentée au sein d’autres nations autochtones au Québec, et ailleurs au Canada. Cette tragédie a mobilisé l’attention du public et de divers acteurs autour de l’importance de la sécurisation culturelle, une approche de transformation des soins de santé qui prend en compte les besoins, les valeurs, les droits et l’identité culturelle des Autochtones. En partenariat avec le Conseil de la Nation atikamekw (CNA) et les communautés de Manawan, Wemotaci et Opitciwan, notre équipe s’est engagée à l’automne 2019 dans une démarche de co-construction d’un nouveau modèle d’intervention visant à favoriser la sécurité culturelle des Atikamekw Nehirowisiwok dans les soins et services de santé. Ce projet de recherche-action mobilise l’expérience, le savoir et l’expertise de professionnels de la santé, de décideurs et de professionnels atikamekw, d’experts, de vécu culturel et d’universitaires. Il vise à développer un nouveau modèle d’intervention culturellement « sécuritaire », qui laisse place à diverses conceptions de la santé et du mieux-être ainsi qu’à des trajectoires de guérison spécifiques pour les Atikamekw Nehirowisiwok. Cet article vise à présenter divers aspects de notre démarche de recherche, ainsi que des résultats embryonnaires qui ouvrent des pistes d’action potentielles en faveur de la transformation des systèmes de soins dans une perspective de sécurité culturelle. On y discutera plus largement des relations entre le système de santé, le colonialisme, le racisme et la sécurisation culturelle.

Mots-clés :

- Sécurisation et sécurité culturelle,

- accès aux soins,

- Autochtones,

- Atikamekw Nehirowisiwok

Abstract

The tragic circumstances surrounding the death of Joyce Echaquan provide a poignant example of the racism experienced by the Atikamekw Nehirowisiwok in the healthcare system, a situation also experienced and documented within other Indigenous nations in Quebec and elsewhere in Canada. This tragedy mobilized public and stakeholder attention around the importance of cultural safety, an approach to transforming healthcare that takes into account the needs, values, rights and cultural identity of Indigenous people. In partnership with the Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) and the communities of Manawan, Wemotaci and Opitciwan, our team has embarked on a process of co-construction of a new intervention model aimed at fostering the cultural safety of the Atikamekw Nehirowisiwok in healthcare and services in the fall of 2019. This action-research project mobilizes the experience, knowledge and expertise of Atikamekw healthcare professionals, Atikamekw decision-makers and cultural experts, non-indigenous professionals and academics. It aims to develop a new model of culturally “safe” intervention that makes room for diverse conceptions of health and wellness, as well as specific healing trajectories for the Atikamekw Nehirowisiwok. This article aims to present various aspects of our research approach, as well as embryonic results that open up potential avenues of action in favour of transforming care systems from a cultural safety perspective. More broadly, it will discuss the relationship between the healthcare system, colonialism, racism and cultural security.

Keywords:

- Cultural Safety,

- Healthcare Access,

- Indigenous Health,

- Atikamekw Nehirowisiwok

Corps de l’article

Introduction

Le 28 septembre 2020, c’est avec horreur et consternation que les yeux du monde entier se tournent vers le Québec. Le traitement dégradant ayant mené au décès de Madame Joyce Echaquan, une mère de famille atikamekw nehirowisiw[1] de Manawan hospitalisée à l’hôpital de Joliette (Québec), dévoile sans ambiguïté le racisme systémique qu’expérimentent les Atikamekw, et plus largement les Autochtones dans le système de santé québécois et canadien (Allan et Smylie 2015 ; Denison, Varcoe et Browne 2014 ; Harding 2018 ; Jacklin et al. 2017 ; Tang et Browne 2008). En effet, quelques instants avant de mourir, Mme Echaquan filme et diffuse en direct avec son téléphone portable sur Facebook les commentaires racistes du personnel soignant à son endroit, révélant ainsi au monde entier le traitement préjudiciable qu’elle subit. Le rapport d’enquête de la coroner Géhane Kamel concernant le décès de Mme Echaquan conclut effectivement que le traitement dont elle a été victime est directement lié aux circonstances de son décès : « le racisme et les préjugés auxquels Mme Echaquan a fait face ont certainement été contributifs à son décès » (Kamel 2021).

Pour notre équipe, impliquée depuis 2017 dans des recherches partenariales sur la sécurité culturelle des soins avec les Atikamekw, cette nouvelle est bien sûr bouleversante. L’expérience de Mme Echaquan corrobore néanmoins les témoignages rapportés par les communautés, les constats établis par plusieurs Commissions d’enquête au fil des ans (Royal Commission on Aboriginal Peoples 1996 ; Truth and Reconciliation Commission of Canada [2012] 2015 ; Commission Viens 2019), ainsi que les résultats de nos recherches concernant la discrimination et le racisme expérimenté par les Atikamekw ainsi que d’autres nations autochtones dans le système de santé québécois (Tremblay et al. 2020). Il réaffirme également, avec encore plus de vigueur, la pertinence de nos travaux menés en partenariat par des chercheurs universitaires, les trois communautés atikamekw et le CNA, en complément aux divers efforts de transformation des modèles de soins qui se déploient dans différents milieux.

Dans cet article, nous présenterons d'abord la problématique persistante du racisme systémique dans les soins de santé à l’égard des Autochtones, en général, et des Atikamekw en particulier, et ses effets néfastes, ainsi que la sécurisation culturelle comme approche systémique et transformatrice de décolonisation du système de soins, visant à l’accès équitable aux soins pour tous et toutes. Puis, nous détaillerons la composition de notre équipe, ainsi que les activités de recherche réalisées au sein du projet de recherche « Transformer les modèles de soins actuels pour favoriser la sécurisation culturelle des soins offerts aux patients autochtones : Co-développement d’un nouveau modèle d’intervenant avec trois communautés atikamekw » (IRSC 2019-2024). De plus, nous discuterons de quelques avancées préliminaires des travaux en cours, soit : a) une cartographie suggérant un ensemble d’objectifs complémentaires en faveur de la sécurité culturelle et b) une réflexion sur certains écueils à éviter dans le processus de sécurisation culturelle des soins offerts aux Atikamekw. Finalement, sur la base de ces résultats embryonnaires, nous partagerons quelques perspectives qui animent notre équipe pour la suite des travaux de co-développement d’un modèle d’intervention favorable à la sécurité culturelle des Atikamekw dans les soins et services de santé.

Du racisme systémique à la sécurisation culturelle

Partout dans le monde, les déterminants sociaux et culturels de la santé des populations autochtones sont étroitement liés à une histoire continue de colonialisme et à ses conséquences dévastatrices, tels que les déplacements et les réinstallations forcés, l'assimilation, le génocide, la violence institutionnelle et le racisme systémique. En raison de ces systèmes inéquitables, les populations autochtones sont plus susceptibles que d'autres d’être exposées à la pauvreté, à des traumatismes intergénérationnels, à des privations sociales et matérielles, à des problèmes de logement, à de la violence familiale, à de l’exclusion et à la difficulté à accéder aux ressources sociales et matérielles de la société (Paradies, Harris et Anderson 2008 ; Allan et Smylie 2015 ; Paradies et al. 2015). À leur tour, ces conditions de vie difficiles se traduisent par une espérance de vie plus courte et des états de santé physique et mentale inférieurs à ceux du reste de la population (Gracey et King 2009 ; Reading et Wien 2009).

En tant que produit issu d’un contexte colonial, les systèmes de santé québécois et canadien reproduisent intrinsèquement les rapports de pouvoir et les processus d’exclusion qui caractérisent la société dans son ensemble. Les obstacles à l'accès aux soins comprennent des programmes et des interventions structurés sur la base de valeurs, de principes et de perspectives culturels dominants (ceux des colonisateurs occidentaux) qui ne sont pas nécessairement pertinents ou sécuritaires pour les patients autochtones (Gao et al. 2008 ; Peiris, Brown et Cass 2008 ; Van Herk, Smith et Tedford Gold 2012). Par exemple, dans une étude précédente, notre équipe a mis à jour que le principe d’individualisme qui prévaut dans l’organisation des soins au Québec s’accorde très mal avec les besoins et les valeurs collectivistes des Nehirowisiwok (Tremblay et al. 2020). Ceci se traduit par exemple par une difficulté à engager d'emblée la famille et les proches aidants Nehirowisiwok dans le traitement et la prise de décision concernant les soins, ou à favoriser le soutien social de la communauté lors des moments de soins cruciaux (par exemple, une annonce de diagnostic, voire une fin de vie). De la même façon, le principe de séparation qui caractérise la science positiviste et l’organisation des soins occidentale répond difficilement à la conception du mieux-être[2] holistique mise de l’avant par les Nehirowisiwok.

Dans ce contexte, le racisme interpersonnel s’immisçant dans les interactions entre les patients autochtones, leurs familles et le personnel des établissements de santé, est un reflet du racisme structurel ancré dans les institutions sociales. La recherche a démontré que les patients qui expérimentent du racisme et de la discrimination lorsqu'ils reçoivent des soins de santé ont tendance à anticiper les interactions avec les professionnels de la santé, à sous-utiliser les services de santé et à sous-déclarer leurs symptômes aux professionnels de la santé non-autochtones (Tang et Browne 2008 ; Jacklin et al. 2017). Cela a pour effet d'augmenter l'intensité et la fréquence des situations de crise et de retarder le dépistage et la prise en charge des problématiques de santé. Avec d'autres micro-agressions et facteurs de stress environnementaux qui diminuent la capacité à gérer le stress, le racisme dans les soins de santé contribue à la charge allostatique des populations autochtones, précipitant le déclin des fonctions biologiques et augmentant le risque de maladies physiques.

La sécurisation / sécurité culturelle est proposée comme une approche transformatrice et participative des soins de santé qui vise à adresser directement le problème du racisme dans les soins, ainsi qu’à reconnaitre, respecter et prendre en compte les valeurs, les besoins, les attentes, les droits et les identités des patients autochtones (Ramsden 2002 ; Brascoupé et Waters 2009). Le concept de sécurité culturelle tire ses origines des travaux doctoraux de l’infirmière maorie Irihapeti Ramsden (Ramsden 2002). Ce concept a été largement réinvesti et développé dans les dernières décennies. La sécurisation culturelle est présentée comme étant une approche ou un processus de transformation permettant de mener à la sécurité culturelle, compris comme le résultat de ce processus, soit l’expérience de soins culturellement sécurisante faite par le patient autochtone (MSSS 2021). C’est cette conception d’une différence entre processus (sécurisation) et résultat (sécurité) qui avait conduit au choix du titre de notre projet (« Transformer les modèles actuels pour favoriser la sécurisation culturelle des soins offerts aux patients autochtones »). Toutefois, des travaux récents avec plusieurs partenaires autochtones nous ont amenés à reconsidérer l’utilisation de cette expression. Bien qu’utile pour cerner les travaux d’opérationnalisation des changements à faire pour assurer des milieux propices à la sécurité culturelle, l’expression « sécurisation culturelle » ne semble pas fournir pas le garde-fou intellectuel et relationnel nécessaire pour éviter la reproduction de dynamiques coloniales et paternalistes par lesquelles on pourrait chercher à « sécuriser » les Autochtones. Sans rejeter complètement l’expression, nous choisissons dans nos travaux de formuler autant que possible nos réflexions et nos propositions autour de la notion de « sécurité culturelle », conçue comme étant un résultat expérimenté par les Autochtones. Il s’agit d’une approche centrée sur le résultat plutôt que sur le processus, qui présente aussi l’avantage de maintenir l’attention autour des choix et des besoins des personnes et collectivités concernées, que ce soit dans les organisations de santé, en amont de celles-ci, ou dans les diverses trajectoires de soins et de mieux-être.

Agir en fonction de la sécurité culturelle repose ainsi sur un changement de paradigme radical par rapport aux autres approches culturelles. Celles-ci mettent plutôt l'accent sur les interactions entre les patients et les prestataires (par exemple, la conscience, la sensibilité et la compétence culturelles), alors que la sécurité culturelle est fondée sur une compréhension politisée de la santé et des inégalités de pouvoir qui sous-tendent le système de santé (Brascoupé et Waters 2009 ; Curtis et al. 2019 ; Mackean, Fisher, Friel et Baum 2019). En ce sens, la sécurité culturelle propose une perspective décolonisatrice, critique et militante pour transformer les soins. Une approche de sécurité culturelle s’ancre dans trois principes importants : 1) des partenariats égaux entre les prestataires et les patients, 2) l'engagement et la participation active des patients/professionnels dans la prestation des soins de santé et 3) la protection des identités culturelles des patients autochtones (Blanchet Garneau et Pepin 2012). Suivant cette perspective, les caractéristiques fondamentales de soins culturellement sécuritaires doivent être définies par les communautés recevant les soins, conformément à leurs propres valeurs et normes culturelles (Gerlach 2012). Ce faisant, l’action favorable à la sécurité culturelle implique un changement des dynamiques de pouvoir sous-jacentes aux pratiques, structures et politiques actuelles en matière de soins de santé, en recentrant les voix, les cultures et les droits, historiquement marginalisés, des populations autochtones au coeur des soins qu'elles reçoivent (Gerlach 2012).

Bien que reconnue par de nombreux acteurs — dont plusieurs communautés, groupes et organisations autochtones — comme une idée prometteuse ayant le potentiel de générer des bénéfices considérables pour les patients autochtones, la sécurité culturelle demeure un concept complexe, relativiste, difficile à appréhender et à traduire concrètement en pratique (Blanchet Garneau et Pepin 2012 ; Gerlach 2012). La mise en oeuvre de la sécurité culturelle ne peut se réduire à une liste d’éléments à cocher ou à des lignes directrices générales à appliquer (Brascoupé et Waters 2009) ; il s’agit davantage d’une posture réflexive engagée vers le changement. Il importe donc de réfléchir à l’opérationnalisation concrète de ce concept pour décoloniser les soins de santé et en favoriser un accès équitable pour les Autochtones.

Vers la sécurité culturelle des soins : co-construction d’un nouveau modèle d’intervention PAR, POUR et AVEC les Atikamekw Nehirowisiwok

Depuis l’automne 2019, notre équipe est engagée dans une démarche de co-construction d’un nouveau modèle d’intervention pour favoriser la sécurité culturelle des soins, en partenariat avec le Conseil de la Nation atikamekw (CNA) et les communautés de Manawan, Wemotaci et Opitciwan, ainsi que d’autres acteurs du système de santé. Les Atikamekw sont une Nation comprenant trois communautés, Mawanan, Opitciwan et Wemotaci, dont le territoire, le Nitaskinan, se situe au centre de la province du Québec et s'étend dans Lanaudière et dans la Haute-Mauricie (Atikamekw Sipi 2024). Un grand nombre d’Atikamekw Nehirowisiw vivent également en milieux urbains ou y transitent. Les Atikamekw cultivent des valeurs telles que le soin aux membres de la famille élargie et de la communauté, le respect des aînés, l’égalité entre les hommes et les femmes et un lien étroit avec la Terre-Mère. Avant l’avènement de la sédentarisation permanente dans les années 1950, les Nehirowisiwok s’adonnaient à des activités dans un corridor économique terrestre dont la logistique est fondée sur une connaissance profonde du territoire et de ses habitants. Le Nitaskinan et ce savoir ancestral continuent aujourd’hui de soutenir des pratiques traditionnelles telles que la cueillette (bleuets, oeufs, etc.), la pêche (esturgeon, corégone, etc.) et la chasse (perdrix, castor, etc.), qui sont physiquement, socialement, émotionnellement et spirituellement nourrissantes. Comme de nombreux peuples autochtones, les Atikamekw ont des pratiques culturelles de santé et de mieux-être uniques et spécifiques, des connaissances traditionnelles et des perspectives sur la santé qui sont essentielles à leur mieux-être, mais qui sont souvent dévaluées ou ignorées par la science et la médecine occidentales.

Notre équipe s’est formée dans la foulée d’une première étude participative menée de 2017 à 2018 en partenariat avec la communauté de Manawan, le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière et le groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Saint-Charles-Borromée (Joliette, Québec). Mobilisant un devis qualitatif descriptif, cette étude avait pour but d’identifier les barrières à la sécurité culturelle des soins vécus par les patients Atikamekw à l’extérieur de leur communauté, ainsi qu’à identifier des pistes d’action potentielles (Tremblay et al. 2020). De façon générale, les constats de cette première étude vont dans le même sens que les conclusions de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (Commission Viens 2019) : ils démontrent l’importance du racisme expérimenté par les patients atikamekw ; ils suggèrent que l'organisation actuelle des services de santé est mal adaptée à l'organisation sociale et aux valeurs de la culture atikamekw et qu'elle décourage par exemple le soutien social de la communauté et l'implication de la famille dans les soins et les décisions de santé. Les résultats démontrent également que la langue est une barrière majeure à l’obtention de soins culturellement sécuritaires. Enfin, ils mettent en lumière le fait que les professionnels de santé connaissent peu ou pas l’atikamekw nehiromowin, ainsi que les pratiques culturelles et les perspectives en matière de santé, de bien-être et de mieux-être des Atikamekw Nehirowisiwok (Tremblay et al. 2020).

À la suite de cette première étude pilote, centrée sur les barrières d’accès aux soins pour les Atikamekw de Manawan, un atelier de dialogue délibératif a été organisé avec toutes les parties prenantes[3] du projet pour discuter de l’interprétation des résultats, afin d'imaginer, puis de prioriser des pistes d’actions pouvant être favorables à la sécurité culturelle des Atikamekw. Au total, 21 personnes ont pris part à l'événement, incluant, mais sans y limiter des patients Atikamekws, des représentants du Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM), un représentant du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, des professionnels de la santé, des représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS-Lanaudière) et des membres de notre équipe de recherche. Avant l’atelier, tous les participants ont reçu un résumé des résultats, et ce, dans un langage vulgarisé en français. Par le biais de petits groupes et de discussions plénières, les participants ont été invités à identifier et à hiérarchiser, sur la base de critères de faisabilité et de pertinence, les solutions potentielles pour améliorer la sécurité culturelle des soins. La solution priorisée en regard du critère de faisabilité consistait à développer et implanter une intervention impliquant un nouveau rôle professionnel dédié à favoriser la sécurité culturelle dans les organisations de santé hors communautés. Dès 2019, l’idéation d’un nouveau projet de recherche-action s’est amorcée et de nouveaux partenaires ont été invités à se joindre à l’équipe afin de l’enrichir de nouvelles expertises et de savoirs provenant des trois communautés atikamekws. Notre nouvelle équipe (2019-2024) comprend des représentants des trois communautés atikamekw impliqués dans le secteur de la santé, le coordonnateur des services culturels du CNA, des partenaires des établissements du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que d’autres chercheurs ayant des expertises spécifiques en lien avec l’objet de ce second projet, lequel a reçu un financement des Instituts de recherche en santé du Canada (2019-2024).

La transformation des modèles de soins à laquelle invite l’approche de sécurisation culturelle n’est pas une mince tâche. Pour répondre à leurs besoins de soins et services de santé, les familles atikamekw peuvent avoir à naviguer au sein de différentes organisations de santé relevant de diverses autorités (conseils des Atikamekw, organismes communautaires, MSSS et Santé Canada) et de diverses juridictions (atikamekw, fédérales, provinciales). Des actions interorganisationnelles et internations s’imposent donc pour agir sur l’ensemble des organisations, lois, procédures et processus qui, ensemble, tissent le système de santé avec lequel les Atikamekw ont affaire. Bien que les organisations provinciales dans ce domaine relèvent financièrement et politiquement du ministère de la Santé et des services sociaux, plusieurs transformations d’ordre cliniques (offre de services, formation des équipes de travail) et organisationnelles (orientations stratégiques, partenariats, règlements, processus, etc.) peuvent en effet être appliquées à ce niveau opérationnel du système de santé, favorisant des retombées concrètes pour les familles atikamekws.

Une gouvernance atikamekw

La structure de gouvernance du projet (voir Figure 1) met à l’avant-plan un comité aviseur composé de représentants de chaque communauté (dont des professionnels de la santé atikamekw et des leaders communautaires), ainsi que le coordonnateur des services culturels de la Table culturelle du CNA. Ce comité aviseur a le mandat de fournir les orientations de travail pour le développement du modèle d’intervention, d’agir comme lien entre l’équipe de travail, les communautés et les partenaires, de superviser et de contribuer à chacune des étapes du projet. Entre le moment de sa mise sur pied en octobre 2019 et le mois de décembre 2023, le comité aviseur s’est réuni à quatorze reprises avec la chercheuse principale (MCT) et la professionnelle de recherche (GOD). Orientée par le comité aviseur, notre équipe de travail, composée de la chercheuse principale et de la professionnelle de recherche, assistée au besoin par les co-chercheurs, réalise pour sa part les étapes nécessaires à l’avancement du projet. Cette équipe assure également le maillage des diverses expertises et le contact avec les autres organisations collaboratrices impliquées de près ou de loin dans le projet.

Finalement, notre projet a également bénéficié du soutien, depuis l’automne 2021, de patients partenaires ayant des expériences d’utilisation des soins de santé, que ce soit pour leur propre santé, celle d’un proche ou de personnes qu’ils et elles accompagnement dans le cadre de leur travail. En lien avec notre équipe de travail, ce comité a fourni des orientations pour le développement d’un outil d’évaluation de la sécurité culturelle. L’ensemble des personnes impliquées au sein du projet a été invité à se joindre à une rencontre annuelle organisée par notre équipe de travail pour prendre connaissance des avancements des travaux, échanger et penser collectivement le modèle d’intervention en développement. La première rencontre, initialement prévue au Domaine Notcimik (La Bostonnais, Québec) en 2020 a dû être réalisée de manière virtuelle alors que la région de Québec basculait en palier d’alerte modérée durant la pandémie de COVID-19, avec les limitations aux rassemblements que cela impliquait. Les deuxième et troisième rencontres se sont toutes deux tenues au Club Odanak (La Tuque, Québec) le 30 septembre 2021 et le 4 novembre 2022. Une quatrième rencontre annuelle s’est tenue en décembre 2023 à Trois-Rivières.

Figure 1

Structure de gouvernance du projet

Basé sur un partenariat respectueux, équitable et mutuellement enrichissant pour les communautés de Manawan, d’Opitciwan et de Wemotaci, le CNA, les partenaires et les chercheurs, ce projet reconnaît et valorise au sein de sa structure de gouvernance le leadership et l’expertise atikamekw indéniable en matière de sécurisation culturelle.

En effet, des professionnels de la santé atikamekw et des leaders atikamekw qui font partie du comité aviseur ont été grandement impliqués dans la réalisation de plusieurs travaux récents d’importance majeure, axés sur la sécurisation culturelle des soins au Québec[4]. L’expertise et le leadership atikamekw, et plus largement autochtone, en matière de sécurisation culturelle de soins s’apprécient également par la multitude d’initiatives soutenant concrètement l’accès à des soins de santé sécuritaires pour les Autochtones au Québec, et ailleurs au Canada. Un scan environnemental[5] réalisé par notre équipe de travail (Olivier-D’Avignon et Tremblay 2021) a notamment permis de recenser plus d’une soixantaine d’initiatives se rapportant à la sécurisation culturelle déployées sur le Nitaskinan, mises en place par différentes organisations (notamment les trois centres de santé communautaires atikamekw et les centres d’amitié autochtone de Lanaudière, de Trois-Rivières et de La Tuque).

De plus, le leadership atikamekw en matière de sécurisation culturelle s’est manifesté d’une manière particulièrement remarquable, à l’automne 2020, en suscitant une importante mobilisation autour de l’élaboration, de la diffusion et de l’engagement de multiples acteurs autour de l’incontournable Principe de Joyce (PDJ). Le PDJ a été développé par le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) et le Conseil de la Nation atikamekw (CNA), à la suite de la tenue d’une consultation publique, à l’automne 2020, quelques semaines seulement après le tragique décès de Mme Joyce Echaquan. Celui-ci construit sur les principes de droits cités dans la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2017). Le PDJ vise ainsi à :

… garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.

Le Principe de Joyce requiert obligatoirement la reconnaissance et le respect des savoirs et connaissances traditionnels et vivants des autochtones en matière de santé.

Conseil des Atikamekw de Manawan et Conseil de la Nation Atikamekw 2020 : 10

Bien que le Gouvernement du Québec n’ait toujours pas adopté le Principe de Joyce (PDJ), celui-ci a été soutenu par plusieurs organisations phares des milieux de la santé telles que divers ordres professionnels, les facultés de médecine québécoises et le Gouvernement du Canada.

Une gouvernance atikamekw de toutes démarches de sécurisation culturelle concernant les Atikamekw apparaît en outre essentielle, elle est au coeur même du principe de sécurité culturelle et s’impose en reconnaissance du fait que cette Nation dispose de l’expertise et du leadership nécessaires pour orienter l’application de ce principe fondamental. Notre posture est donc celle de partenaires mobilisés en complémentarité d’expertises, fidèles à nos valeurs de respect, d’écoute et d’équité. Ainsi, nos pratiques organisationnelles, tout comme nos pratiques de recherche, tendent à incarner ces valeurs en misant notamment sur une approche dite à double perspective[6] (« Two-eyed seeing » ou Etuaptmumk, en Mi’kmaq).

Les approches décoloniales, l’approche à double perspective et le mariage des pensées nomades et sédentaires

Ce projet vise à porter une vision décolonisatrice (décoloniale) de la recherche, en examinant la façon dont la connaissance est créée et en s’intéressant à la question de l’inclusion des autres épistémologies, ontologies et méthodologies dans la recherche (Carlson 2016). Les approches décolonisatrices peuvent être envisagées comme une extension de la recherche participative, qui privilégie la participation et l’égalité, tout en portant une attention particulière à l’histoire coloniale et à l’autodétermination des Autochtones. Cette approche promeut la réhabilitation des modes de connaissance autochtones – historiquement marginalisés – comme stratégie de résistance à la colonisation de la connaissance et des modes de savoir (Carlson 2016). L’approche décolonisatrice vise ainsi à redonner du pouvoir et à soutenir l’émancipation des peuples autochtones à travers la recherche, en repositionnant les connaissances, les croyances et les valeurs de ceux-ci dans la recherche et les institutions de notre société. En ce sens, la recherche dite décolonisatrice implique la défense des principes moraux, politiques et éthiques favorisant la lutte contre l’oppression des peuples autochtones (Martin 2012). Pour ce faire, nous avons plus spécifiquement adopté une approche à double perspective.

L’approche à double perspective, ou Etuaptmumk, provient des enseignements des Aînés mi’kmaq Albert et Murdena Marshall, de la nation Eskasoni (Iwama 2009 ; Bartlett, Marshall et Marshall 2012). Cette approche porte la volonté d’arrimer les visions du monde allochtones et autochtones de manière à ouvrir la voie à une vision intégrative, respectueuse de l’importance et des particularités de chaque vision du monde (Bartlett et al. 2012 ; Martin 2012 ; Bartlett 2015 ; Tremblay 2022). Ce principe de conciliation procède à la fois par une ouverture à l’autre et par un décentrement de soi et est susceptible de mener à l’identification de modes de collaborations porteuses et inclusives. Appliquée dans un contexte de recherche autochtone-allochtone, l’approche à double perspective apparaît fertile pour concrétiser une pratique de recherche décolonisatrice, axée sur la pleine considération des épistémologies autochtones, caractérisées par un système de savoirs holistique, regroupant notamment les dimensions spirituelles, traditionnelles, métaphoriques et expérientielles (Tremblay 2022). En effet, rompre avec une approche coloniale de la recherche implique de déjouer la domination de la logique positiviste comme seul mode de validation des connaissances, laquelle a historiquement dévalorisé et évacué tout autre mode de créations de savoirs.

Concrètement, dans le présent projet, l’approche à double perspective est favorisée par diverses pratiques, à commencer par la mise en place d’une gouvernance favorisant le leadership atikamekw dans le projet. Puis, des canaux d’apprentissage mutuel pour favoriser le maillage des visions occidentales et atikamekw ont été pensés. Par exemple, la formation de l’équipe de travail aux principes régissant la roue médicinale (nous y reviendrons) a notamment favorisé le codéveloppement d’un modèle d’intervention à partir des conceptions atikamekw du mieux-être. La multiplication d’opportunités pour les membres du comité de s’impliquer au sein de l’univers scientifique à travers des conférences et des formations a aussi contribué à une prise de parole commune sur nos travaux au sein de ces milieux. L’inclusion de méthodologies autochtones et de cérémonies dans les processus du projet (IRSC 2019-2024) est une pratique particulièrement significative de notre démarche à double perspective. Les cérémonies guidées par des Aînés Nehirowisiwok rythment et ritualisent nos rencontres, favorisent l’établissement de relations égalitaires et suscitent un état de conscience partagé par rapport à l’importance du travail qui nous mobilise et à la posture à partir de laquelle nous choisissons de cheminer, ensemble, dans cette mission (Wilson 2020). En outre, mentionnons qu’un mode de travail collaboratif axé sur l’humilité culturelle[7], la discussion et l’écoute, la réflexivité et le processus itératif sont des pratiques conscientes et répétées favorables, dans ce projet de recherche, à l’adoption d’une double perspective. Le cadre de référence à partir duquel la sécurité culturelle est pensée et est progressivement développée se tisse ainsi des contributions de chacun.

Ainsi, comme mentionné, le comité aviseur a suggéré à l’automne 2021 qu’une formation sur la roue médicinale, avec M. Paul-Yves Weizineau, guide spirituel, guérisseur et enseignant traditionnel, culturel et spirituel d’Opitciwan, soit offerte à l’équipe de travail. Un séjour de formation et de ressourcement immersif de deux jours et demi portant sur l’intervention préventive et curative en lien avec la roue médicinale de Nin[8], les enseignements des étoiles, les enseignements de la numérologie et les enseignements des totems a ainsi eu lieu le 22 mars 2022 (en ligne), ainsi que les 30 et 31 mars 2022 (en présentiel), au Domaine Notcimik, près de La Tuque, au Québec. Les enseignements de la roue de la médecine partagés dans le cadre de cette formation ont favorisé l’adoption d’une perspective centrée sur Nin, sur sa famille et sur sa trajectoire, dans le respect et la reconnaissance de son autonomie et de son pouvoir par rapport à sa santé et son mieux-être. Ces enseignements ont également mis en lumière la multidimensionnalité et l’aspect dynamique de la conception de la santé et du mieux-être atikamekw. En effet, la roue médicinale de Nin véhicule la vision selon laquelle le mieux-être se crée et se maintient dans une recherche d’équilibre entre les dimensions physique, mentale, émotionnelle et spirituelle de Nin, identifiées par différentes couleurs (blanc, jaune, rouge et noir) qui correspondent également aux quatre points cardinaux. Les animaux totems introduisent un code d’éthique et des enseignements qui soutiennent Nin dans la recherche d’équilibre et de mieux-être : l’aigle représente la vision, le loup évoque le leadership et l’organisation sociale de la meute, l’ours amène à prendre conscience de ses limites et à les affirmer et, enfin, le castor représente la valeur du travail. La familiarisation de notre équipe avec ces enseignements est ainsi apparue essentielle au co-développement d’un modèle d’intervention issue d’une perspective atikamekw du mieux-être. Neuf membres de notre équipe de recherche, Autochtones et Allochtones, y ont participé. Lors de cette formation, M. Weizineau a évoqué un processus en trois étapes afin de favoriser le mariage des pensées nomade et sédentaire et, par le fait même, la sécurisation culturelle. Cette approche, présentée ci-dessus, nous apparait porter l’esprit même de notre démarche, en lien direct avec l’approche à double perspective.

Figure 2

Mariage des pensées nomades et sédentaires

Dans ce processus, l’étape 1 correspond à l’état de colonisation, où l’ensemble est organisé et contrôlé par la perspective dominante, au sein duquel la pensée nomade peine à se déployer. L’étape 2 appelle à la reconnaissance des particularités des divers modes de pensée, alors considérées sur un même pied d’égalité. Dans ce processus, trouver son identité propre et être conscient de sa culture est essentiel pour tous. Ultimement, le processus favorisant le mariage des pensées nomades et sédentaires (voir la Figure 2 ; étape 3) favorise la reconnaissance des points de contact et de correspondances entre les types de pensées, de même que les spécificités qui sont propres à chacun, et qui co-existent librement, de part et d’autre. La zone d’alliance de ces divers types de perspectives demeure mouvante et relative aux parcours des personnes et aux influences des contextes.

Misant sur ces images fortes, notre projet conçoit que la sécurité culturelle naît de cet espace où se rencontrent, s’enchevêtrent, se complètent et se comprennent les divers modes de pensées, dans un climat relationnel qui respecte et nourrit l’identité particulière des Atikamekw, en tenant compte du vécu social et de l’héritage historique spécifique qui teinte la trajectoire de vie de l’individu et de sa famille. L’objet de notre projet de développement interventionnel réside dans cette transformation sociale qui pourrait rendre possible cette sécurité culturelle vécue par les Atikamekw dans les contextes de soins.

Quatre composantes complémentaires alimentées par des méthodes diversifiées

Le déroulement de notre projet (IRSC 2019-2024) a été rythmé par quatre démarches complémentaires appelées composantes. La première composante mise sur une démarche de développement interventionnel d’un nouveau modèle de pratiques favorables à la sécurité culturelle des Atikamekw. Ce processus de co-développement se réalise à travers le maillage entre a) les constats issus d’une revue de la littérature scientifique concernant des interventions en sécurisation culturelle qui mettent de l’avant de nouveaux rôles interventionnels dans les organisations de santé (Tremblay et al. 2023), b) les pratiques et initiatives de sécurisation culturelle recensées dans diverses organisations déployant des soins et services sur le Nitaskinan (Olivier-d’Avignon et Tremblay 2021), et c) les perspectives atikamekws de la santé, du mieux-être et de la sécurisation culturelle recueillies à l’occasion de cercles de discussion menés dans les trois communautés au printemps 2022 (article à paraître). La deuxième composante dudit projet vise à évaluer l’acceptabilité et la portée de ce modèle auprès de différents acteurs des trois communautés à l’occasion d’un ou plusieurs forums qui seront planifiés par les membres du comité aviseur. La troisième composante du projet (IRSC 2019-2024) a eu pour objectif de développer les modalités concrètes d’implantation de l’intervention en faveur de la sécurité culturelle afin de faciliter le passage de la théorie à la pratique. Finalement, la quatrième et dernière composante dudit projet consiste à codévelopper une approche d’évaluation de la sécurité culturelle, du point de vue du patient et de sa famille. Cette approche d’évaluation a été codéveloppée avec un comité distinct de partenaires ayant une expérience comme patient ou proche de personnes consultant pour des soins et services de santé.

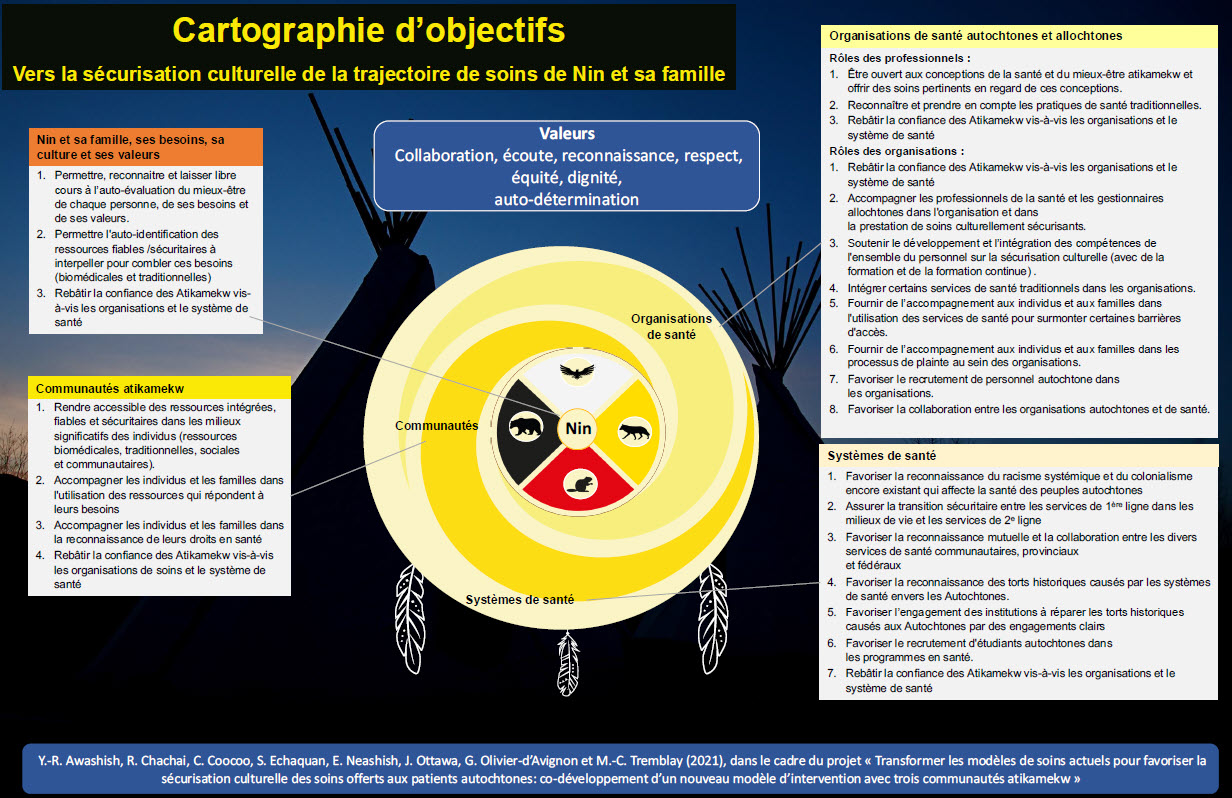

Notre démarche de développement interventionnel s’est ainsi déployée à partir d’une analyse préliminaire des besoins (projet précédent, présenté sommairement ci-dessous et de manière détaillée dans Tremblay et al. 2020). Cette compréhension des besoins est continuellement alimentée par les récits de pratiques et d’expériences de professionnels de la santé atikamekw et de patients partenaires du projet, à travers notamment les échanges et le processus de co-construction qui se développe avec le comité aviseur. Le partenariat entre les membres allochtones et les divers acteurs atikamekw impliqués dans le projet (IRSC 2019-2024) a également permis une interprétation avisée de divers concepts et matériaux de recherche collectés. Ce sont finalement ces échanges qui ont façonné pas à pas la modélisation d’une action visant à favoriser la sécurité culturelle. La première réalisation de ce comité a été le développement d’une cartographie d’objectifs (voir Figure 3) visant la sécurité culturelle de Nin dans sa trajectoire de soins.

Résultat préliminaire : Une cartographie des objectifs visant la sécurité culturelle de Nin dans sa trajectoire de soins

Alimentés par les résultats de la revue de littérature et du scan environnemental évoqué précédemment, ainsi que des savoirs et connaissances de tout un chacun, les membres du comité aviseur ont formulé plusieurs objectifs jugés essentiels à la mise en place d’une approche favorable à la sécurité culturelle de la trajectoire de soins de Nin, à divers niveaux du système de santé. Ces objectifs ont été organisés au sein d’une cartographie (voir Figure 3) au coeur de laquelle se situe Nin, sa famille, sa communauté et sa conception de son mieux-être, représentée ici par la roue médicinale et les quatre animaux totems susmentionnés, lesquels véhiculent des enseignements favorables au sentiment d’équilibre, de santé et de mieux-être qui caractérise la roue médicinale. L’ensemble des objectifs se déclinent ainsi autour de Nin de manière à respecter et à valoriser son autonomie et son pouvoir sur sa vie et son mieux-être, en continuité avec les enseignements de la roue médicinale. La cartographie développée laisse entrevoir des trajectoires de soins variées, uniques et traversant divers milieux et organisations structurés par autant de politiques, processus et pratiques. Ce travail nous a permis de mieux concevoir la manière dont une expérience de sécurité culturelle implique l’action de multiples milieux et de multiples acteurs. Évoluant dans un contexte fluctuant et au sein d’une démarche de réflexion toujours en cours, cette cartographie d’objectif est appelée à être modifiée, révisée ou corrigée.

Figure 3

Cartographie d’objectif : vers la sécurisation culturelle de la trajectoire de soins de Nin et sa famille

Notre cartographie d’objectifs (voir Figure 3) n’est pas pensée à partir d’un lieu d’action précis tel que celui de la relation thérapeutique entre un professionnel de santé et un patient, ou du point de vue d’une organisation de soins; elle détaille plutôt les multiples objectifs qui ensemble sont susceptibles de favoriser une trajectoire de soins culturellement sécuritaire entre les diverses ressources auxquelles Nin, peut avoir recours.

De fait, il nous apparait que c’est en élargissant ainsi le champ d’action de la sécurisation culturelle, au-delà de ce qui se passe entre les murs d’un établissement ou au sein d’une organisation, qu’on peut rejoindre l’étendue de l’expérience vécue des personnes concernées. Ceci présente l’avantage de faire apparaître les angles morts des programmes, organisations et institutions à l’endroit des réalités spécifiques vécues par les Atikamekw. En misant sur une approche systémique, multiniveau, nous avons procédé en suivant la trajectoire de Nin et de sa famille, à partir du moment où ils identifient un besoin de santé, puis cheminent par divers milieux et auprès de diverses personnes et services tels que des guérisseurs traditionnels, organismes communautaires, centres de santé atikamekw, centres d’amitié autochtone, établissements de santé, services atikamekw, provinciaux et fédéraux, etc. Pour chacun de ces milieux, des objectifs spécifiques correspondant aux champs d’action de ces acteurs ont été formulés (voir Tableau 1) afin de favoriser des trajectoires de soins dans lesquelles l’identité culturelle et les besoins uniques des Nehirowisiwok sont reconnus, respectés et nourris. Dans cette optique, la sécurisation culturelle devient un projet d’ordre sociétal au sein duquel l’ensemble des acteurs individuels et collectifs impliqués sur la trajectoire de soins de Nin sont appelés à contribuer.

Tableau 1

Liste des objectifs issus de la Cartographie vers la sécurisation culturelle de la trajectoire de soins de Nin et sa famille

Tout d’abord, au sein de cette cartographie, le premier niveau de toute action visant à favoriser la sécurité culturelle se situe au plus près de Nin et de sa famille. Dans le respect de son autonomie et la valorisation de son pouvoir, l’auto-évaluation de ses besoins et de ses valeurs (voir Tableau 1 ; objectif 1.1), ainsi que l’auto-identification des ressources à interpeller pour combler ses besoins (voir Tableau 1 ; objectif 1.2) gagnent à être le réel gouvernail de toute démarche de sécurisation culturelle, car, ultimement, c’est la personne concernée par les soins elle-même qui est en mesure d’établir si elle se sent en sécurité dans sa trajectoire de soins. Concrètement, un soutien à l’auto-évaluation des besoins et à l’auto-identification des ressources pertinentes peut être suggéré ; un plan de traitement potentiellement interorganisationnel, interprofessionnel et mobilisant à la fois les médecines traditionnelles et biomédicales peut être discuté; et une offre de soins et services peut être progressivement élargie, en fonction des besoins, valeurs et préférences des patients.

De la même manière, les objectifs de travail en faveur de la sécurité culturelle identifiés dans la cartographie suggèrent de renforcer les capacités des communautés atikamekws à soutenir le pouvoir et l’autonomie de Nin et de sa famille par rapport à ses choix et préférences en santé. Ceci se manifeste notamment par l’objectif de « rendre accessible des ressources intégrées, fiables et sécuritaires dans les milieux significatifs des individus » (voir Tableau 1 ; objectif 2.1), par l’« accompagnement des individus et des familles dans l’utilisation des ressources qui répondent à leurs besoins » (voir Tableau 1 ; objectif 2.2) et par l’« accompagnement dans la reconnaissance de leurs droits en santé » (voir Tableau 1 ; objectif 2.3).

Au sein des organisations de santé, qu’elles soient des organisations autochtones (centres d’amitié, centres de santé communautaires) ou occidentales (cliniques, hôpitaux, CISSS et CIUSSS), la sécurité culturelle est conçue comme reposant à la fois dans les mains des professionnels de santé et des décideurs responsables des orientations organisationnelles. Basés sur la reconnaissance de l’autonomie et du pouvoir de Nin, les objectifs de la cartographie appellent les professionnels à s’« ouvrir aux conceptions et aux pratiques atikamekw de la santé et du mieux-être » (voir Tableau 1 ; objectifs 3.1.1 et 3.1.2) et à « organiser une prestation de soins qui soit culturellement sécurisante » (voir Tableau 1 ; objectif 3.2.2), notamment en « soutenant le développement des compétences de l’ensemble du personnel » (voir Tableau 1 ; objectif 3.2.3). Puis, on visera également à assurer l’inclusion de certaines pratiques traditionnelles et de personnes-ressources en médecine traditionnelle dans l’offre de services des organisations (voir Tableau 1 ; objectif 3.2.4). Des services d’accompagnement dans l’utilisation des services et dans les processus de plaintes apparaissent également nécessaires afin de favoriser un accès culturellement sécuritaire aux services de santé pour les patients atikamekw et leurs familles (voir Tableau 1 ; objectifs 3.2.5 et 3.2.6). La mise en place de stratégies de recrutement de personnel autochtone et une collaboration favorisée entre organisations provinciales de santé et organisations autochtones apparaissent finalement incontournables (voir Tableau 1 ; objectif 3.2.8).

En outre, notre conception de la sécurité culturelle est intimement liée à des considérations plus systémiques qui s’articulent au niveau des systèmes de soins. Tout d’abord, la reconnaissance « du racisme systémique et du colonialisme encore existant qui affecte la santé des peuples autochtones » (voir Tableau 1 ; objectif 4.1) et « des torts historiques causés par les systèmes de santé envers les Autochtones » (voir Tableau 1 ; objectif 4.4) apparaît incontournable. En effet, sans la reconnaissance politique des racines profondes du climat d’insécurité culturelle actuellement vécu dans les institutions de soins, les efforts de sécurisation culturelle semblent manquer d’engagement et de direction. La cartographie des objectifs associe ainsi « l’engagement des institutions à réparer les torts historiques par des engagements clairs » (voir Tableau 1 ; objectif 4.5) à cet appel à la reconnaissance. De plus, on suggère de travailler à « assurer la transition sécuritaire entre les services de 1ère et de 2e ligne » (voir Tableau 1 ; objectif 4.2) notamment en favorisant « la reconnaissance et la collaboration entre les divers services de santé impliquées auprès de Nin et sa famille, que ce soit dans les communautés atikamekw, les organismes communautaires autochtones ou les services provinciaux de la santé » (voir Tableau 1 ; objectif 4.3). Des actions favorables au « recrutement d’étudiants autochtones dans les programmes de santé » font également partie des objectifs de travail identifiés comme incontournables à la sécurité culturelle identifiés dans cet exercice.

On remarquera qu’un objectif spécifique portant sur « la confiance des Nehirowisiwok vis-à-vis les organisations et le système de santé » est transversal à l’ensemble des niveaux d’action structurant cette cartographie. À la fois condition et résultat d’un processus de sécurité culturelle, la confiance se (re)bâtie progressivement, pas à pas, par un ensemble cohérent et continu de reconnaissances et d’engagements forts tout au long de la trajectoire de soins de Nin et sa famille.

En somme, la cartographie présente un ensemble d’objectifs composé de multiples imbrications et liens d’interdépendance, mais aussi ponctué de tensions et de rapports de pouvoir entre les acteurs concernés. Les objectifs identifiés sont ainsi pensés de manière à mobiliser le pouvoir et les capacités propres à chacun en faveur, toujours, du mieux-être, de Nin et de sa famille, tel qu’ils le définissent. C’est ainsi que les objectifs associés aux divers acteurs, qu’ils soient individuels ou collectifs, sont amenés à évoluer dans une dynamique de collaboration et de renforcement mutuel afin qu’un contexte favorable à la sécurité culturelle des Atikamekw soit coconstruite et continuellement renouvelé. Vue comme un projet sociétal, la sécurisation culturelle est ici tissée de liens d’interdépendance et de réciprocité entre les multiples composantes de la cartographie. Celle-ci est ainsi d’abord et avant tout de nature relationnelle et politique.

Des principes et des pratiques de collaboration à déployer à divers niveaux sont nécessaires pour soutenir la reconnaissance et la satisfaction des besoins de Nin et de sa famille, en regard de leurs valeurs. Nos échanges et réflexions en lien avec le développement de la cartographie se sont notamment nourris des enseignements de la roue médicinale de Nin offerts par Paul-Yves Weizineau. Celui-ci a souvent souligné la nécessité « d’animer le modèle ». Ainsi, animer la cartographie de principes relationnels et de stratégies concrètes de collaboration intersectorielle spécifiquement axés sur les besoins et les valeurs des Atikamekw et de leurs familles, en tout respect de leurs choix quant aux ressources de santé et de mieux-être à privilégier, représente finalement un angle d’intervention important à prioriser dans la suite de nos travaux.

Quelques enjeux et éléments à considérer pour la suite

Si une voie de cheminement favorable à la sécurisation culturelle des soins offerts aux Atikamekw se dessine progressivement au sein du travail en lien avec la cartographie, nos réflexions collectives ont également pu mettre en évidence divers écueils auxquels nous devrons demeurer vigilants dans nos recherches. En effet, d’importantes réflexions ont émergé d’un cercle de discussion tenu à l’issue du séjour de formation et d’immersion sur la roue médicinale de Nin, les enseignements des étoiles, de la numérologie et des totems. Cette discussion a porté sur la question suivante : qu’est-ce que les enseignements de la roue médicinale nous disent sur la manière de favoriser la sécurité culturelle des soins ? De cet échange se dégagent quelques défis potentiels qui nécessitent notre attention pour la suite du projet et la démarche de développement interventionnel.

Premièrement, on remarque qu’un objectif de la cartographie concerne explicitement « […] la reconnaissance du racisme systémique et du colonialisme toujours existant, qui affecte la santé des peuples autochtones » (Voir Tableau 1 ; objectif 4.1). La reconnaissance du caractère systémique du racisme expérimenté par les Atikamekw dans la société québécoise et dans les soins de santé est perçue par les membres du comité aviseur comme un point de départ incontournable à toute action visant la sécurité culturelle. D’un point de vue logique, il apparait effectivement nécessaire que les causes sous-jacentes aux problèmes expérimentés soient collectivement reconnues afin d’imaginer des solutions appropriées. Or, dans le contexte précis où la reconnaissance du racisme systémique est revendiquée par des organisations autochtones et notamment atikamekw à la suite du décès tragique de Mme Joyce Echaquan, le gouvernement provincial dirigé par la Coalition Avenir Québec (CAQ) refuse de reconnaitre le racisme systémique et ses dynamiques structurelles néfastes. Ceci représente un frein important à la mise en place d’une réelle approche de sécurité culturelle, conçue comme un projet sociétal. En somme, la non-reconnaissance du racisme systémique par les autorités provinciales en place représente un défi majeur, dont le contournement implique des actions politiques et militantes. En tant qu’équipe de recherche, il nous faudra réfléchir à la meilleure stratégie pour aborder cet écueil dans le cadre de notre projet.

Deuxièmement, l’instrumentalisation des pratiques culturelles nous apparait comme un risque bien présent dans une entreprise de sécurisation culturelle menée au sein d’une organisation provinciale de santé. Des pratiques culturelles telles que, par exemple : l’intégration de pièces artistiques ou symboliques dans l’aménagement, de quelques mots en langue atikamekw affichés aux entrées des établissements ou encore l’ouverture de postes d’interprète pour du personnel autochtone sont à risque d’être instrumentalisées lorsque les savoirs qui les sous-tendent et les personnes qui portent ces savoirs ne sont pas pleinement reconnus, respectés et valorisés. Ceci ouvre la porte à une dynamique où les relations de pouvoir sont maintenues et réaffirmées. La seule intégration d’éléments culturels dans l’environnement ou les pratiques, sans réels partenariats avec les personnes concernées et sans mobilisation de ressources conséquentes, risque de renforcer le paradigme dominant des modèles de soins. L’approche de sécurité culturelle appelle plutôt à transformer ce paradigme de manière à favoriser l’émergence de milieux qui accueillent de manière authentique les gens. Un accueil avec considération et sans discrimination ainsi que des soins prodigués en fonction des besoins et dans le respect des valeurs des patients Atikamekws. Comme mentionné précédemment, notre équipe réfléchit à la sécurité culturelle comme mode de décolonisation des soins de santé, suggérant la transformation des politiques, processus et pratiques qui structurent la trajectoire de soins des patients atikamekw et de leurs familles. Dans cette démarche, l’attention doit être centrée sur la personne et sa famille, sur ses besoins et ses valeurs. Puis, corollairement, sur ce qui doit être changé afin de répondre à ces besoins et valeurs. L’intégration de pratiques culturelles doit ainsi être vue comme un mode d’action, parmi d’autres, au sein de modèles de soins qui se transforment, plutôt que comme une finalité découlant d’un simple processus d’intégration des pratiques culturelles au sein d’un modèle en place.

Troisièmement, bien que les conceptions et pratiques traditionnelles du mieux-être représentent un savoir bien vivant chez les Atikamekw, ces derniers ont également recours à des soins et services biomédicaux offerts (en et hors communauté) que cela soit par les centres de santé communautaires, par les cliniques des centres d’amitiés autochtones ou encore par les établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux. En effet, il existe chez les Atikamekws de multiples façons de prendre soin de sa santé, de son bien-être et de son mieux-être. Diverses combinaisons de pratiques et soins de santé autochtones et biomédicales, avec possiblement d’autres stratégies de santé et de mieux-être, co-existent au sein de la population atikamekw. Ainsi, dans les efforts de sécurisation culturelle, l’attention devrait rester centrée sur les besoins et valeurs des personnes et de leurs familles, comme spécifiquement exprimé par ces derniers. Concevoir les patients uniquement à travers le prisme identitaire de leur culture apparait comme un obstacle à des soins pertinents à leurs besoins. Il s’agit d’une dérive stigmatisante qui pourrait mener à la réaffirmation indue de rôles et statuts asymétriques au sein de la société en général et des services de santé en particulier.

Une meilleure articulation des soins et services biomédicaux, avec les pratiques traditionnelles liées à la santé, et le mieux-être est essentielle afin que les Nehirowisiwok qui consultent des professionnels de la santé se sentent accueillis. Cette articulation harmonieuse nécessite de dépasser la méconnaissance et la non-reconnaissance de la médecine traditionnelle, des savoirs ancestraux et du rôle des guérisseurs par les professionnels de la santé du Québec, leurs ordres professionnels et les institutions de santé occidentales. À un niveau structurel, cette non-reconnaissance se cristallise en un racisme épistémique et à un colonialisme des savoirs qui (ré)affirme la domination d’une vision du monde occidentale et positiviste dans le système de santé québécois et canadien, et ce, au détriment de celles des Autochtones. Instaurer une collaboration entre les pratiques biomédicales et traditionnelles autour des patients qui mobilisent ces deux formes de savoirs implique de légitimer le savoir autochtone en reconnaissant la validité des méthodes et des savoirs autochtones (Rogers et al. 2019).

Conclusion

L’accès à des soins de santé qui reconnaissent, respectent et nourrissent l’identité et les besoins spécifiques des Atikamekw est essentiel pour le maintien du mieux-être des individus et des familles et crucial pour lutter contre les iniquités de santé qui touchent les populations autochtones en général et atikamekw, en l’occurrence. La nécessité de transformer les modèles de soins dans une perspective de sécurité culturelle mobilise de plus en plus d’acteurs, ébranlés par le décès tragique de Joyce Echaquan, ainsi que par les témoignages de racisme et de discrimination vécus en situation de soins. L’opérationnalisation d’une telle transformation est précisément l’objet de notre projet de recherche qui se développe en partenariat respectueux avec les trois communautés atikamekws et le Conseil de la Nation atikamekw (CNA).

Cet article a permis la présentation des quatre composantes complémentaires qui structurent notre projet initié en 2019, dans la foulée d’un premier projet qui a aiguillé l’équipe sur les besoins des patients, de leurs familles et des communautés ainsi que sur des pistes d’action pour ce projet de développement interventionnel. En termes de résultats préliminaires, une cartographie d’objectifs associés à divers acteurs et niveaux d’action a permis d’expliciter la vision générale de la sécurité culturelle développée par notre équipe au sein de ce projet. Ancré dans une approche dite à double perspective, le travail de notre équipe se nourrit de l’enrichissement et du partage mutuel de connaissances. Les réflexions d’équipe échafaudées au sein d’un cercle de discussion tenu à l’issue de cette formation ont permis d’identifier des enjeux auxquels porter attention dans le co-développement de notre intervention. De fait, la non-reconnaissance du racisme systémique, l’instrumentalisation possible des pratiques culturelles au sein du réseau provincial, ainsi que l’essentialisation de l’identité des personnes atikamekw représentent des dérives potentielles qui pourraient mettre en péril cette entreprise. Le partenariat AVEC, PAR et POUR les premières personnes concernées apparait en outre l’unique manière de guider un processus d’action en faveur de la sécurité culturelle qui puisse répondre véritablement aux besoins des personnes et des familles, en respect de leurs valeurs.

Parties annexes

Remerciements

Pour leur collaboration à ce projet ainsi que leur implication dans certaines réflexions présentées dans cet article, nous tenons à remercier Samuel Blain, Chef de service de médecine générale - volet dépendances et inclusion sociale CIUSSS MCQ, Marie-Pierre Girard, M. Sc., MAP, Directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche, Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche, CISSS de Lanaudière et Sarah Sportès, étudiante à la maitrise en anthropologie, Université Laval.

LAROSE, François, BOURQUE, Jimmy TERRISSE, Bernard et Jacques KURTNESS, 2001, « La résilience scolaire comme indice d’acculturation chez les autochtones : bilan de recherches en milieux innus », Revue des Sciences de l’Éducation, 27(1) : 151-180.

Notes biographiques

Yvan-Rock Awashish est le conseiller délégué à la Santé et aux Services sociaux au sein du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan.

Sandro Echaquan est responsable des soins infirmiers au Centre de santé Masko-Siwin (Manawan) et le premier infirmier praticien spécialisé en première ligne (IPSPL) d’origine autochtone au Québec. Professeur adjoint clinique à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, il s’investit aussi dans divers comités et projets de recherche sur la sécurité culturelle.

Détentrice d'une maîtrise en anthropologie, Geneviève Olivier-d’Avignon a travaillé comme professionnelle de recherche de 2019 à 2023 à l'Université Laval, au sein du projet de recherche partenarial dont il est question dans cet article.

Professionnelle de la santé depuis 2018, Amanda Ottawa est Atikamekw Nehirowisiw et est présentement coordonnatrice par intérim des Services courants et Awasiaw au Centre de santé Masko-Siwin à Manawan.

Après avoir été responsable des soins infirmiers et gestionnaire des programmes de santé, Eniko Neashish est maintenant à la direction des services de santé du Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Tout en restant engagée envers la santé des Atikamekw de Wemotaci et des premières nations et Inuit de la région de la Mauricie-et-du-Centre du Québec, Mme Neashish siège sur le conseil d’administration de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). Elle est aussi une diplômée de l’École nationale d’administration publique (ENAP) et a récemment complété un D.E.S.S. en gestion publique en contexte autochtone.

Taïsha Niquay est Atikamewk Nehirowisiw de Wemotaci et coordonnatrice des programmes de prévention en santé communautaire et mentale au Centre de santé de Wemotaci.

Marie-Claude Tremblay est professeure agrégée au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence de la Faculté de médecine de l’Université Laval, ainsi que chercheuse régulière à VITAM, Centre de recherche en santé durable. Ancrées dans des approches participatives et décolonisatrices, ses recherches menées avec plusieurs partenaires autochtones visent à lutter contre le racisme et autres formes d’oppression dans le système de santé, ainsi qu’à transformer les systèmes et les modèles de soins en faveur de la sécurité culturelle.

Paul-Yves Weizineau travaille depuis 30 ans dans le domaine de l'intervention préventive et curative dans le domaine de la santé. Il est également guide spirituel et offre de la formation sur l'approche holistique traditionnelle des Premières Nations.

Notes

-

[1]

Le libellé « Atikamekw » est utilisé ici de manière à référer à la Nation. Lorsqu’on désignera un individu de la Nation, on préférera le mot « Nehirowisiw » (pl. : Nehirowisiwok) qui signifie en Nehirowmowin (langue atikamekw) « l’être ou les êtres autonome(s), en relation équilibrée avec son milieu et son environnement » (Poirier, Jérôme et la Société d’histoire atikamekw (Nehirowisiw Kitci Atisokan) 2014 : 4).

-

[2]

Selon les co-chercheurs atikamekw de notre équipe, les expressions « santé » et « bien-être » ont une connotation statique. L’expression « mieux-être » est selon eux et elles à privilégier puisqu’elle permet de traduire la dimension animée d’un état qui évolue constamment. Cette idée du mieux-être permettrait de traduire le concept miropimatisiwin, mis de l’avant dans plusieurs langues autochtones, dont l’atikamekw nehiromowin. Dans un article présentant les facteurs importants pour le mieux-être de la communauté atikamekw de Manawan publiée en 2021, Périllat-Amédée et ses collègues suggèrent la définition suivante : « Le concept de miropimatisiwin représente [chez les Atikamekw] l’équilibre entre la santé mentale et la santé physique en lien avec l’environnement communautaire et territorial (Périllat-Amédée et al. 2021 : 45).

-

[3]

Outre l’équipe de recherche, les parties prenantes incluaient le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM), le centre d’amitié autochtone de Lanaudière, le groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Saint-Charles-Borromée et le CISSS de Lanaudière.

-

[4]

Ceux-ci incluent, par exemple, 1) le Référentiel de compétences des infirmières des communautés Premières Nations du Québec (2017) du Centre d’innovation en formation infirmière, 2) l’énoncé de position Améliorer les soins aux Premières Nations et aux Inuit en contrant le racisme systémique (2021) de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et 3) le Plan d’action pour favoriser l’accès des Autochtones aux professions de santé (2022).

-

[5]

Aussi connu sous le nom d’« étude de repérage », le scan environnemental est utilisé afin d’obtenir un aperçu large et rapide d’un phénomène spécifique de manière à en dégager des informations pratiques (Rowel, Moore, Nowrojee, Memiah et Bronner 2005)

-

[6]

Two-Eyed Seeing, en anglais, signifiant « vision à deux yeux ».

-

[7]

Selon l’Health Standards Organization, l’« humilité culturelle : [Processus] d’autoréflexion et de critique personnelle mené tout au long de la vie et qui permet de comprendre les préjugés personnels et systémiques et d’élaborer et de maintenir des processus et des relations fondés sur le respect et sur la confiance mutuelle. L’humilité culturelle consiste à se reconnaître humblement comme quelqu’un cherchant à approfondir ses connaissances lorsqu’il s’agit de comprendre l’expérience d’autrui » (HSO 2022 : XV).

-

[8]

Nin signifie « moi, le mien, à moi » en atikamekw.

Bibliographie

- ALLAN, Billie and Janet SMYLIE, 2015, First Peoples, Second Class Treatment: The Role of Racism in the Health and Well-Being of Indigenous Peoples in Canada, Toronto : Wellesley Institute. Retrieved from: https://www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2015/02/Summary-First-Peoples-Second-Class-Treatment-Final.pdf.

- Atikamekw Sipi, 2024, Atikamekw Sipi. En ligne : http://www.atikamekwsipi.com/fr.

- BARTLETT, Cheryl, MARSHALL, Murdena and Albert MARSHALL, 2012, « Two-Eyed Seeing and Other Lessons Learned within a Co-Learning Journey of Bringing Together Indigenous and Mainstream Knowledges and Ways of Knowing », Journal of Environmental Studies and Sciences, 2(4) : 331-340.

- BARTLETT, Cheryl, MARSHALL, Murdena, MARSHALL, Albert and Marilyn IWAMA, 2015, « Integrative Science and Two-Eyed Seeing: Enriching the Discussion Framework for Healthy Communities », in HALLSTRÖM, Lars K., GUEHLSTORF, Nicholas P. and Margot W. PARKES (dirs.), Ecosystems, Society and Health: Pathways through Diversity, Convergence and Integration (pp. 280-326), Montréal : McGill-Queen’s University Press.

- BLANCHET GARNEAU, Amélie et Jacinthe PÉPIN, 2012, « La sécurité culturelle : une analyse du concept », Recherche en soins infirmiers, 4(111) : 22-35.

- BRASCOUPÉ, Simon and Catherine WATERS, 2009, « Exploring the Applicability of the Concept of Cultural Safety to Aboriginal Health and Community Wellness », Journal of Aboriginal Health, 5(2) : 6-41.

- CARLSON, Elizabeth, 2016, « Anti-Colonial Methodologies and Practices for Settler Colonial Studies », Settler Colonial Studies, 7(4) : 496-517.

- Conseil des Atikamekw de Manawan et Conseil de la Nation Atikamekw, 2020, Principe de Joyce : Mémoire présenté par le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw. Manawan : Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw. En ligne : https://principedejoyce.com/sn_uploads/principe/Principe_de_Joyce__FR.pdf.

- CURTIS, Elena, JONES, Rhys TIPENE-LEACH, David, WALKER, Curtis, LORING, Belinda, PAINE, Sarah-Jane and Papaarangi REID, 2019, « Why Cultural Safety Rather Than Cultural Competency is Required to Achieve Health Equity: A Literature Review and Recommended Definition », International Journal for Equity in Health, 18(1) : 174.

- DENISON, Jacqueline, VARCOE, Colleen and Annette J. BROWNE, 2014, « Aboriginal Women's Experiences of Accessing Health Care When State Apprehension of Children is Being Threatened », Journal of Advanced Nursing, 70(5) : 1105-1116.

- GAO, Song, MANNS, Braden J., CULLETON, Bruce F., TONELLI, Marcello, QUAN, Hude, CROWSHOE, Lynden, GHALI, William A., SVENSON, Lawrence W., AHMED, Sofia and Brenda R. HEMMELGARN, 2008, « Access to Health Care Among Status Aboriginal People with Chronic Kidney Disease », CMAJ, 179(10) : 1007-1012.

- GRACEY, Michael and Malcolm KING, 2009, « Indigenous Health Part 1: Determinants and Disease Patterns », The Lancet, 374(9683) : 65-75.

- HARDING, Laurie, 2018, What's the harm? Examining the stereotyping of Indigenous Peoples in health systems (PhD Thesis, Doctor of Education), Simon Fraser University.

- Health Standard Organization, 2022, Sécurisation culturelle et humilité pour la Colombie-Britannique, Ottawa : HSO.

- IWAMA, Michael, MARSHALL, Murdena, MARSHALL, Albert and Cheryl BARTLETT, 2009, « Two-Eyed Seeing and the Language of Healing in Community-Based Research », Journal of Native Education, 32(2) : 3-23.

- JACKLIN, Kristen M., HENDERSON, Ruth I., GREEN, Michael E., WALKER, Linda M., CALAM, Brenda and Lionel J. CROWSHOE, 2017, « Health Care Experiences of Indigenous People Living with Type 2 Diabetes in Canada », CMAJ, 189(3) : E106-E112. Retrieved from: https://www.cmaj.ca/content/189/3/e106.

- MACKEAN, Tamara, FISHER, Morgan, FRIEL, Sharon and Fran BAUM, 2019, « A Framework to Assess Cultural Safety in Australian Public Policy », Health Promotion International, 35(2) : 340-351. Retrieved from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30796455/.

- MARTIN, Debbie H., 2012, « Two-Eyed Seeing: A Framework for Understanding Indigenous and Non-Indigenous Approaches to Indigenous Health Research », Canadian Journal of Nursing Research, 44(2) : 20-42.

- OLIVIER D’AVIGNON, Geneviève et Marie-Claude TREMBLAY, 2021, Portrait des pratiques visant la sécurisation culturelle des soins de santé offerts aux Atikamekw, Québec.

- PARADIES, Yin, BEN, Jehonathan, DENSON, Nida, ELIAS, Amanuel, PRIEST, Naomi, PIETERSE, Alex, KELAHER, Margaret and Gilbert GEE, 2015, « Racism as a determinant of health: a systematic review and meta-analysis », PLoS One, 10(9): e0138511. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4580597/.

- PARADIES, Yin, HARRIS, Ricci and Ian ANDERSON, 2008, The impact of racism on Indigenous health in Australia and Aotearoa: Towards a research agenda, Casuarina : Cooperative Reseach Centre for Aboriginal Health.

- PEIRIS, David, BROWN, Alex and Alan CASS, 2008, « Addressing inequities in access to quality health care for Indigenous people », CMAJ, 179(10) : 985-986.

- PÉRILLAT-AMÉDÉE, Sonia, WASONTI, Treena, FLAMAND, Sipi, OTTAWA, Guylaine, MCBEATH, Brittany, MCCOMBER, Alex M., MACAULAY, Ann, LÉVESQUE, Lucie and Debby FLAMAND, « Atikamekw Nehirowisiw Mirowatisiwin: Identifying the strengths of the Manawan community to promote wellness and healthy lifestyles », Turtle Island Journal of Indigenous Health, 1(2). Retrieved from: https://jps.library.utoronto.ca/index.php/tijih/article/view/36135.

- RAMSDEN, Irihapeti Merenia, 2002, Cultural safety and nursing education in Aotearoa and Te Waipounamu (PhD Thesis, Doctor of Philosophy in Nursing), Victoria University of Wellington.

- READING, Charlotte et Fred WIEN, 2009, Inégalités en matière de santé et déterminants sociaux de la santé des peuples autochtones, Prince George : Centre de collaboration national de la santé autochtone.

- ROWEL, Randolph, DEWBERRY MOORE, Natalie, NOWROJEE, Sia MEMIAH, Peter and Yvonne BRONNER, 2005, « The utility of the environmental scan for public health practice: lessons from an urban program to increase cancer screening », Journal of the National Medical Association, 97(4) : 527.

- Royal Commission on Aboriginal Peoples, 1996, Report of the Royal Commission On Aboriginal Peoples, Ottawa : Government of Canada.

- TANG, Sannie Y. and Annette J. BROWNE, 2008, « 'Race' matters: racialization and egalitarian discourses involving Aboriginal people in the Canadian health care context », Ethn Health, 13(2) : 109-127. Retrieved from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18425710/.

- TREMBLAY, Marie-Claude, BRADETTE-LAPLANTE, Maude, WITTEMAN, Holly O., DOGBA, Maman Joyce, BREAULT, Pascale, PAQUETTE, Jean-Sébastien, CAREAU, Emmanuelle and Sandro ECHAQUAN, 2020, « Providing culturally safe care to Indigenous people living with diabetes: Identifying barriers and enablers from different perspectives », Health Expectations, 24(2) : 296-306. Retrived from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33350572/.

- TREMBLAY, Marie-Claude and Sandro ECHAQUAN, 2022, « Fostering cultural safety in healthcare through a decolonizing approach to research with, for and by Indigenous communities », in POTVIN, Louise et Didier JOURDAIN (eds.), Global Handbook of health promotion research, vol. 1 (pp. 115-126). Sham : Springer Nature.

- Truth and Reconciliation Commission of Canada, [2012] 2015, Calls to Action, Winnipeg : University of Truth and Reconciliation Commission of Canada.

- VAN HERK, Kimberly A., SMITH, Dawn and Sara TEDFORD GOLD, 2012, « Safe care spaces and places: exploring urban Aboriginal families' access to preventive care », Health Place, 18(3) : 649-656. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353829211002346.

- Commission Viens – Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, 2019, Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès. Rapport final. Québec : Gouvernment du Québec.

Liste des figures

Figure 1

Structure de gouvernance du projet

Figure 2

Mariage des pensées nomades et sédentaires

Figure 3

Cartographie d’objectif : vers la sécurisation culturelle de la trajectoire de soins de Nin et sa famille

Liste des tableaux

Tableau 1

Liste des objectifs issus de la Cartographie vers la sécurisation culturelle de la trajectoire de soins de Nin et sa famille