Résumés

Résumé

Dans la France d’Ancien Régime, la monarchie a eu le souci de limiter la partialité des juges et de garantir aux individus une justice équitable. Des voies de recours ont été instaurées à cette fin, parmi lesquelles l’évocation, qui permettait au roi ou à une cour souveraine de dessaisir une juridiction d’un cas porté à sa connaissance et de le renvoyer à une autre cour, hors du ressort d’origine des justiciables. Cet éloignement, s’il était conçu comme une garantie, n’allait pas sans poser de problèmes. Les exemples d’individus se plaignant de la distance entre leur résidence et le tribunal désigné pour les juger sont nombreux. Dans les sociétés préindustrielles, la distance est un obstacle, une interdiction, ce qui en fait une donnée fondamentale pour aborder la question de l’accès à la justice. À des époques où les déplacements ne dépassent guère la vitesse du pas, plaider et défendre sa cause devant un juge éloigné pouvait engendrer des frais colossaux, bien au-delà des capacités financières d’une grande partie des justiciables. Par l’étude des archives judiciaires provençales du xviie siècle, l’auteur entend ainsi s’interroger sur la question de l’accès à la justice à travers l’exemple des évocations et des problèmes posés par l’éloignement qu’elles provoquent.

Abstract

In early modern France, the monarchy was concerned with limiting the partiality of judges and guaranteeing the people fair justice. To this end, remedies were introduced, including evocation, which allowed the king or a sovereign court to remove a case from a court and refer it to another court outside of the litigants’ original jurisdiction. Designed as a safety net, this procedure was not without its problems. They are many examples of individuals complaining about the distance between their residence and the court designated to judge them. In pre-industrial societies, distance is a genuine obstacle to judicial access. In times when travel was largely by foot or slow carriages, pleading and defending one’s case before a distant judge could generate colossal delays and costs well beyond the financial means of most litigants. Using Provençal judicial archives, this article looks at the question of access to justice through the example of evocations and the problems posed by the distance they provoke.

Resumen

En la Francia del Antiguo Régimen, la monarquía veló por limitar la parcialidad de los jueces y garantizar una justicia ecuánime a los individuos. Para ello se establecieron recursos como la evocación, que le permitía al rey o a un tribunal soberano retirar la competencia a un tribunal de un caso puesto en su conocimiento y remitirlo a otro, ubicado fuera de la jurisdicción de origen de los justiciables. Si bien esta medida había sido concebida como una garantía, no estaba exenta de problemas ; eran numerosos los ejemplos de individuos que se quejaban de la distancia entre su domicilio y el tribunal que les había sido designado para que fueran juzgados. En las sociedades preindustriales, la distancia constituye un obstáculo, un impedimento, lo que constituye un aspecto fundamental para abordar la cuestión del acceso a la justicia. En épocas donde los desplazamientos no excedían la velocidad de los pasos al andar, alegar y defender su causa ante un juez lejano podía engendrar costos colosales, que iban mucho más allá de la capacidad financiera de una gran parte de los justiciables. Gracias al estudio de los archivos judiciales provenzales del siglo XVII, en este artículo se busca cuestionar el asunto del acceso a la justicia, mediante el ejemplo de las evocaciones y los problemas suscitados por la distancia.

Corps de l’article

La distance géographique entre les magistrats et les usagers est l’un des principaux fils directeurs des politiques judiciaires des États occidentaux depuis plusieurs décennies. Instituer des juges proches des individus et capables de comprendre le « terrain » sur lequel ils évoluent est considéré comme une nécessité dans la distribution de la justice contemporaine[1]. La proximité permet en effet à l’institution d’être ouverte à tous, financièrement abordable et efficace[2]. Paradoxalement, l’accès à la justice n’a que peu intéressé les auteurs de la doctrine juridique avant les travaux fondateurs de Bryant Garth et Mauro Cappelletti au cours de la seconde moitié du xxe siècle[3]. Du côté des études historiques, les travaux sur les justices de proximité se sont aussi multipliés à partir des années 1980, sous la double impulsion du « tournant spatial » (spatial turn), qui a considérablement renouvelé les sciences sociales ces années-là[4], et du développement de l’histoire sociale de la justice[5]. Dans cette dynamique, juges seigneuriaux[6], cours royales inférieures[7] et justices de paix[8] ont été l’objet de nombreuses publications, à la fois riches et fécondes[9].

La tradition française a longtemps voulu éloigner les juges des contextes locaux pour mieux les lier au pouvoir. Cette « tendance lourde à la concentration », telle que la décrit le sociologue du droit Jacques Commaille, montre combien la « territorialisation de la fonction de justice » est liée à la sphère politique, en ce qu’elle participe au processus de régulation de la société et des rapports entre les citoyens[10]. L’aspect architectural des tribunaux en est certainement le meilleur signe, l’histoire de ces bâtiments étant d’abord celle de la majesté plutôt que celle de l’accessibilité[11]. La proximité géographique s’avère pourtant fondamentale dans les époques préindustrielles. Un pays comme la France, unité de grandeur modeste à l’échelle actuelle, est alors perçu comme un espace immense du fait de la faible vitesse des moyens de transport de l’époque. « La distance, à elle seule, est obstacle, défense, protection, interdiction », écrit d’ailleurs Fernand Braudel dans la gigantesque somme qu’il dédie à l’histoire de France[12]. Si l’historiographie plus récente a considérablement nuancé cette vision d’une France immobile, la distance demeure une donnée importante, qui conditionne la vie judiciaire de l’époque. Au quotidien, l’éloignement de la justice constitue l’une des préoccupations principales des populations, comme en témoignent les doléances adressées au roi de loin en loin[13]. Le pouvoir politique en est alors conscient, mais le royaume est une « forêt de privilèges » dans laquelle la rationalisation de la carte judiciaire est une entreprise difficile[14]. Pour vaincre l’isolement des provinces, la monarchie institue régulièrement de Grands jours, assises judiciaires itinérantes, lors desquels les magistrats des parlements siègent à travers leur ressort[15].

Si le souverain rapproche parfois les juges des justiciables, il est fréquent que l’inverse se produise : c’est là l’un des effets principaux des évocations. En France, l’esprit du droit des époques médiévale et moderne conçoit l’exercice de la justice comme une authentique dette, de laquelle le roi est redevable à l’égard de son peuple[16]. Le thème du souverain débiteur de justice est en effet omniprésent dans la littérature politique des xvie et xviie siècles, et constitue pour beaucoup le fondement même du pouvoir royal[17]. Les auteurs de la doctrine voient dans la justice un idéal de vertu, destiné à la réalisation de ce qui est juste[18]. Pour des penseurs politiques comme Cardin Le Bret, le premier devoir du prince est donc « de faire exercer sainctement la justice », et à ce titre, il « dois empescher que les magistrats n’abusent de leur autorité[19] ». À cette fin, plusieurs voies de recours régulant la procédure et le fonctionnement des institutions judiciaires sont donc instaurées. Parmi elles se trouvent les évocations : un acte de justice souveraine, par lequel une cause est retirée à la juridiction qui en a connaissance, et ce, en vue d’être confiée à une autre cour, principalement pour cause de suspicion de partialité ou d’incompétence.

La matière des évocations a fait l’objet d’un traitement législatif des plus minutieux à l’occasion des grandes ordonnances louis-quatorziennes de 1667 et de 1669[20]. Elle n’est cependant pas une invention du Roi-Soleil et de Colbert. Les rois de France, comme les cours de justice supérieures du royaume, y recourent dès la fin de l’époque médiévale. La pratique connaît même un perfectionnement procédural constant durant le xvie siècle. L’objectif de ces dispositions, sans cesse rappelé, consiste à assurer une voie de recours fiable, tout en limitant les évocations abusives, permises par la « facilité » de « divertir les causes de la connoissance des juges naturels[21] ». La notion de juge naturel est employée pour désigner la cour compétente pour connaître d’une cause en fonction de la nature de cette dernière, de la qualité des parties ou de leur lieu d’origine. Elle est souvent conçue comme une garantie fondamentale pour les justiciables devant la complexité du système judiciaire d’Ancien Régime[22]. En révoquant ce juge naturel, l’évocation aboutit ainsi à une distraction de ressort. Dans de telles affaires, les justiciables voient leur cause dépaysée, et parfois renvoyée vers une juridiction séante à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de résidence. L’éloignement, initialement destiné à assurer une meilleure justice, peut de cette manière constituer une entrave à son fonctionnement et affaiblir son emprise.

C’est sur ce paradoxe qu’il convient de se pencher. Si les procédures d’évocation et de cassation sont très bien connues grâce à de nombreuses publications en histoire du droit[23], ce n’est pas le cas des problèmes concrets découlant parfois du recours à ces voies de procédure. L’étude des effets des évocations d’affaires pendantes devant un parlement, dont les ressorts sont vastes, et les enjeux liés à l’éloignement géographique multipliés en cas de renvoi, semble ainsi un bon moyen de combler cette lacune historiographique.

Dans cette optique, la Provence de la première moitié du xviie siècle apparaît comme un terrain d’étude idéal. Au tournant des xvie et xviie siècles, le droit relatif aux évocations est en pleine construction. La période se situe entre l’ordonnance de Blois de mai 1579 – que beaucoup considèrent comme celle qui fixe « irrévocablement » les bases de l’évocation[24] –, et les grandes ordonnances de Louis XIV, qui viennent, pour l’essentiel, mettre par écrit les dispositions que la pratique a bâties, à sa manière[25]. Pour les milieux proches du Conseil, à Paris, la Provence est réputée pour être difficile à gouverner, notamment en raison de son éloignement des centres habituels du pouvoir et de son relatif isolement du fait d’un important relief[26]. Les archives provençales donnent ainsi accès à de nombreux exemples d’individus se plaignant de la longueur des trajets entre leur résidence et le juge auprès de qui leur cause a été renvoyée. De tels déplacements nécessitent plusieurs jours, voire semaines : plaider et défendre sa cause peut engendrer des frais colossaux, hors des capacités financières d’une grande partie des justiciables.

Au-delà de ces considérations purement matérielles, l’éloignement du pouvoir judiciaire soulève de nombreux problèmes, tels que l’accès au droit, la confiance des individus en la justice ou la bonne connaissance par les magistrats des coutumes et usages du lieu d’origine des parties, dans un monde où le pluralisme juridique se révèle omniprésent[27]. C’est aussi la question de l’exécution, et donc de l’effectivité des décisions de justice, qui se pose : cette situation conduit parfois à une renonciation et à un évitement de la justice publique au profit de modes alternatifs de résolution des conflits, tels que les arbitrages ou les transactions devant notaire.

1 L’évocation : voie de droit et « obstacle »

Dans son célèbre Dictionnaire de droit et de pratique, Claude-Joseph Ferrière définit l’évocation comme « un jugement, qui tire une affaire d’un tribunal, pour la faire juger dans un autre[28] ». Entre le milieu du xve siècle et la mort de Louis XIII, pas moins de quinze textes législatifs contiennent des dispositions s’attachant inlassablement à réglementer l’exercice des évocations[29]. Tous ces textes poursuivent l’objectif d’offrir aux sujets du roi une meilleure justice, sans trop entraver les garanties posées par les principes du recours au juge naturel, qui se fonde essentiellement sur un critère ratione loci, c’est-à-dire en raison du lieu d’origine du plaignant[30]. L’éloignement consécutif à une évocation permet donc un jugement impartial, mais représente aussi un obstacle pour les justiciables, notamment à cause des moyens de transport de l’époque.

1.1 Un éloignement nécessaire à la bonne administration de la justice

Les évocations de justice sont de la compétence de deux institutions. En tant qu’arbitres des conflits entre les juridictions inférieures, les parlements sont habitués à attraire des affaires pendantes devant les juges de leur ressort, si l’une des parties en fait la demande. Sur le fondement d’une telle requête, le parlement rend un arrêt, par lequel il commande au greffier de la juridiction inférieure « de porter les pieces et procedures par devers le greffe » de la cour[31]. Les effets de ce type d’évocation sont assez proches de ceux de l’appel, si ce n’est que ce dernier intervient toujours après une sentence définitive, ce qui n’est pas le cas de l’évocation. La connaissance des causes revient donc de manière irréversible au parlement – « jamais le procez ne doit retourner devant les juges ordinaires », écrit, par exemple, Charles Loyseau[32] – qui, in fine, juge l’affaire en dernier ressort. L’autre forme d’évocation, qu’il s’agit d’aborder ici, concerne le degré de juridiction supérieur lorsqu’une affaire est pendante en parlement. Une tradition, fondamentale dans la pensée politique d’Ancien Régime, veut que le plus humble des sujets puisse interpeller son souverain et lui demander de juger sa cause. Au nom d’un certain principe de proximité entre le prince et son peuple, les rois capétiens organisent, depuis l’époque médiévale, des audiences, lors desquelles ils reçoivent les requêtes de sujets originaires de tout le royaume[33]. Que ce soit à cette occasion ou au moyen d’une supplique écrite, des centaines de justiciables demandent tous les ans au souverain d’intervenir dans la résolution d’un litige. En l’espèce, ce n’est pas le roi qui examine ces cas, mais le Conseil privé, aussi appelé « Conseil des parties[34] ». Présidée par le chancelier de France, cette formation du Conseil du roi est l’instance suprême correctrice des erreurs ou des iniquités supposées des grands magistrats[35]. Elle a notamment compétence pour casser les arrêts prononcés par ceux-ci, même s’ils sont réputés définitifs[36]. À la différence des évocations par les parlements, le Conseil privé ne juge presque jamais une affaire sur le fond. Sa tâche est d’apprécier le fondement de la demande d’évocation et de renvoyer les parties devant une autre cour souveraine pour juger le fond de l’affaire[37].

En 1737, le chancelier d’Aguesseau s’efforce de réglementer ce système par une ordonnance qui associe à chaque parlement une cour de renvoi attitrée. Le parlement de Provence est ainsi désigné pour connaître des affaires du Languedoc, et le parlement du Dauphiné, de celles de Provence[38]. Au xviie siècle, il en va tout autrement. Les archives provençales conservent autant de causes évoquées depuis Toulouse que depuis Grenoble ou même Paris. La situation est identique pour le parlement du Dauphiné, qui juge des cas originaires du Languedoc, de Provence et de Bourgogne. Il n’existe, à l’époque, aucune disposition légale permettant de déterminer quelle cour est compétente pour juger d’un cas. Le dépouillement des arrêts du Conseil privé met dès lors en évidence deux pratiques. Tantôt l’institution attribue la connaissance de l’affaire selon un principe proche de la règle mise en place en 1737, tantôt elle laisse ce choix à la partie requérante[39]. Ce cas précis permet de voir comment le droit se fabrique en l’absence de dispositions légales précises. L’économie de la justice d’Ancien Régime est en effet le fruit d’une longue maturation, déterminée avant tout par la pratique, et ce, particulièrement au xvie siècle et durant la première moitié du xviie, en amont des grandes ordonnances louis-quatorziennes et de la riche production doctrinale du siècle des Lumières.

Les manuels qui abordent les procédures devant le Conseil privé – que l’on nomme, dans le langage de l’époque, des « styles » –, établissent quatre cas de figure dans lesquels un justiciable peut requérir une évocation : les soupçons de parenté ou d’alliance entre la partie adverse et les juges ; un conflit de juridiction ; le manque ou l’absence de magistrats disponibles pour siéger au sein de la cour compétente ; et, enfin, l’existence d’un privilège particulier chez l’une des parties[40]. En étudiant ces procédures, Guillaume Leyte note un glissement dans l’écriture de la doctrine de la fin du xviiie siècle. Celle-ci a tendance à résumer l’évocation à la seule récusation de juges pour cause de parenté[41]. Ce point bénéficie en effet de la réflexion la plus avancée, ainsi que de la production doctrinale la plus riche à l’époque.

Il faut dire que les alliances et les parentés entre juges et plaideurs sont un problème constant dans l’économie de la justice d’Ancien Régime. Les hauts magistrats sont issus d’un milieu extrêmement restreint, du fait de la patrimonialité des offices, mais aussi de la nécessaire connaissance de la langue et des coutumes locales, pour juger selon le bon droit du pays. Les compagnies de magistrats ne manquent d’ailleurs pas de protester lorsque le roi déroge à cette règle en attribuant un office à un étranger[42]. Dans une ville parlementaire comme Aix, certaines familles sont tellement bien intégrées au milieu robin que tous leurs membres sont des professionnels du droit. Au sein du parlement, la quasi-totalité des officiers a des liens de parenté[43]. Dans ces milieux très fermés se forme naturellement un certain « esprit de clan », qui interfère régulièrement avec l’idéal de justice du roi. Le danger se révèle d’autant plus vif que les collusions entre juges et plaideurs sont nombreuses. Il est en effet coutumier que les magistrats soient accessibles et reçoivent les parties, dans ces circonstances qui paraîtraient aujourd’hui incongrues. Bernard de La Roche-Flavin, fervent défenseur de la cause parlementaire, encourage même cette proximité, nécessaire – selon lui – à la bonne administration de la justice : « Entre autres qualités requises aux juges, il convient qu’ils soient accessibles, doux & traictables […], estant raisonnable que les portes des Magistrats des le matin, jusques au soir […], soient ouvertes à tous leurs justiciables, pour les ouyr & escouter en leurs plainctes[44]. »

Les plaideurs profitent évidemment de cette proximité. Si certaines figures, telles que le Parisien Achille de Harlay, sont connues pour leur incorruptibilité[45], les témoignages offrant une image peu élogieuse de la justice sont légion. Le sujet inspira même à Racine sa célèbre comédie Les plaideurs, dans laquelle il dénonce la corruption et la cupidité des juges, multipliant les recours pour percevoir davantage d’argent des parties[46]. Les institutions ont elles-mêmes conscience de ces problèmes, de sorte que la question fait régulièrement l’objet de réglementations internes. En mars 1600, ces messieurs d’Aix dressent une liste très précise des liens de parenté pour lesquels les « Presidens & Conseillers de la Cour s’abstiendront du Jugement des causes & procez[47] ». Il est intéressant de noter qu’aucun de ces règlements ne mentionne la possibilité de solliciter une évocation de l’affaire par le roi. Tous imposent aux juges de se récuser eux-mêmes, sans que le procès soit extrait de cour : un moyen évident pour ces messieurs de préserver leur souveraineté judiciaire, tout en montrant leur soin au bon exercice de la justice.

Le glissement de la doctrine vers la question des alliances et des parentés a pour effet d’exclure des études sur les évocations d’autres aspects de la procédure. Or, celle-ci permet aussi aux individus de jouir des privilèges garantis par le roi[48]. Il en va de même pour le contexte politique, qui s’avère essentiel pour motiver une évocation. Parce que la question sort de la dimension purement juridique de l’évocation, la doctrine ne mentionne jamais ce type de situations, pourtant bien réelles. Durant les guerres de Religion par exemple, les parlementaires provençaux, pour la plupart ligueurs, refusent de reconnaître Henri IV. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à placer la province sous la protection d’un souverain étranger, le duc de Savoie, qui revendique le titre de comte de Provence[49]. En 1599, une fois la paix restaurée, Henri IV place à la tête de la compagnie un homme de confiance, l’ancien conseiller parisien Guillaume Du Vair, dont la tâche principale est d’apaiser la province et de contrôler une cour constituée d’anciens opposants, encore largement acquis aux idées de la Sainte Ligue[50]. La présence de cet humaniste proche du roi n’empêche pas le Conseil d’évoquer de nombreuses affaires, à cause du peu de confiance du pouvoir envers ces messieurs, même lorsque l’espèce n’est en rien politique. En 1606 par exemple, un certain Joseph Barratte obtient que son procès criminel soit dépaysé à Grenoble, dans la mesure où le père de ce dernier a servi militairement le roi, « contre ceulx […] qui tiennent le party ennemi », auquel nombre d’officiers du parlement ont appartenu[51]. La procédure n’est pas engagée en raison des alliances et des parentés des juges, mais à cause de leurs opinions politiques durant les Troubles. Loin d’être isolée, cette affaire montre combien que les années qui suivent les guerres de Religion sont marquées par le souci de remise en ordre d’une justice déréglée par la guerre civile, comme l’exigent les devoirs du souverain[52].

1.2 Les difficultés du trajet

Durant toute l’époque moderne, la monarchie s’efforce ainsi de lutter contre tout ce qui nuit à la bonne administration de la justice, conformément à l’idéal de vertu que le roi doit poursuivre. En évoquant un cas, le monarque tente de soigner un mal en éloignant une affaire de son contexte local, mais la distance se révèle souvent problématique, notamment du fait des moyens de transport de l’époque.

Sous l’Ancien Régime, les déplacements se font à la vitesse du pas. Les plus pauvres vont en effet à pied et ceux qui en ont les moyens peuvent emprunter le réseau des postes à cheval ou chevaucher leur propre monture[53]. L’animal est certes plus endurant que l’être humain, mais il est à peine plus rapide : il permet de couvrir une quarantaine de kilomètres par jour, tout au plus[54]. C’est pourtant un mode de transport plébiscité par beaucoup. Dans ses Essais, Montaigne écrit à ce propos :

je ne puis souffrir long temps (et les souffrois plus difficilement en jeunesse) ny coche, ny littiere, ny bateau, et hay toute autre voiture que de cheval, et en la ville et aux champs ; mais je puis souffrir la lictiere moins qu’un coche et, par mesme raison, plus aiséement une agitation rude sur l’eau, d’où se produict la peur, que le mouvement qui se sent en temps calme[55].

Litières à chevaux, coches, chars et charrettes n’épargnent pas du cahot de la route et ralentissent considérablement le voyage. Souvent lourds, ils peuvent être particulièrement lents et difficiles à manier. Tout au début du xviie siècle, les réformes de modernisation du réseau postal permettent au courrier « ordinaire » de rallier Aix depuis Paris en une semaine. Dans sa correspondance, le conseiller aixois Peiresc se réjouit de la « rapidité » d’acheminement de son courrier :

Le courrier ordinaire qu’on a restably en ce païs arrive ordinairement le vendredy au soir à Aix, partant de Lyon aprez que l’ordinaire de Paris du vendredy precedent y est arrivé, tellement que si les advis imprimez se pouvoient recouvrer à temps pour estre envoyez par l’ordinaire qui part de Paris le vendredy, ils arriveroient touts plus fraiz d’une sepmaine[56].

Cependant, c’est là un délai bien rapide au regard des temps de trajet habituels du commun. À la belle saison, on peut en réalité espérer atteindre Paris en seize jours à cheval, et en plus de vingt à pied[57].

Le temps du trajet est une donnée que le pouvoir prend évidemment en considération, en réglementant le recours aux évocations. Voilà l’intérêt de laisser le choix de la juridiction de renvoi à la partie intéressée, et même de l’attribution d’office instituée en 1737. Malgré cela, les déplacements restent longs, et la destination la plus proche n’est pas forcément la plus facile à atteindre. Tout dépend d’abord des routes. D’Aix à Grenoble, aucune voie carrossable n’est directe. Il faut d’abord partir vers l’ouest et rejoindre Avignon, s’exposer aux crues du Rhône en longeant le fleuve sur son entière longueur jusqu’à Lyon[58], puis dévier vers le sud-est sur une centaine de kilomètres, pour arriver dans la capitale delphinale. Le périple dure environ huit jours. Un itinéraire plus direct, via la haute Provence et les Alpes, est toujours possible, certes, mais les espaces parcourus se révèlent d’autant plus difficiles à franchir qu’ils sont moins peuplés ; et la région l’est particulièrement peu[59]. Les routes s’y transforment en chemins, difficilement praticables à cause du relief, et sont surtout peu sûrs[60] : à la fin du xviiie siècle encore, on déplore le mauvais état des chemins dans cette région[61].

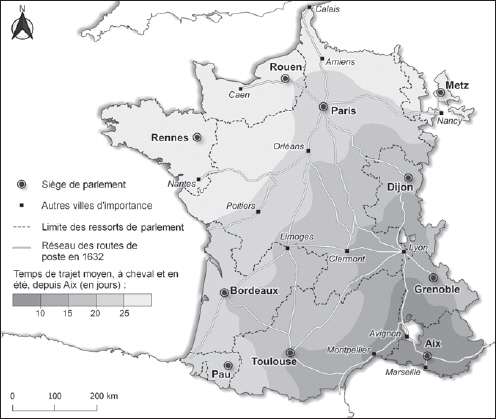

Carte judiciaire et temps de trajet moyens depuis Aix au milieu du xviie siècle[62]

Cependant, les comptes précis sont de peu d’importance, comme l’ont montré les études sur la question. Ce n’est pas tant la vitesse qui prévaut[63], mais surtout les aléas et les conditions matérielles du voyage. La qualité des chemins, le relief, le climat, une route barrée par les crues d’un fleuve ou un carrosse renversé peuvent multiplier par deux ou par trois le temps d’un trajet[64]. Durant la première moitié du xviie siècle, le réseau des routes est très médiocrement développé, et les conditions des voyages sont plus difficiles qu’au siècle suivant. Il faut attendre les années Colbert, et surtout le xviiie siècle, pour que l’État engage des efforts considérables dans le développement et l’entretien du réseau routier[65].

Se déplacer coûte aussi très cher. Les chemins de France sont ponctués d’une multitude de péages, et l’utilisation d’un chemin particulier, d’un pont ou d’un bac peut être soumise au paiement d’une taxe, qui s’applique tant aux marchandises qu’aux voyageurs[66]. Il faut également considérer le logement sur les routes et dans la ville de destination. Les journées passées à voyager sont autant de temps sans travailler, et donc sans revenus. Les coûts inhérents aux déplacements pour des procédures judiciaires sont d’ailleurs souvent pointés du doigt, comme le fait, par exemple, ce prêtre du milieu du siècle lorsqu’il rapporte qu’un « pauvre païsan [venu à Paris], avoit mangé tout son bien en frais, avant que son procez fust en estat d’estre jugé[67] ». Aux coûts et à la durée des trajets s’ajoute enfin le danger des routes. Les périls sont partout, qu’il s’agisse de brigands, de bandits de grand chemin, de vagabonds, de soldats errants ou de révoltes paysannes. La grande pauvreté des campagnes et l’omniprésence de la guerre et des mouvements de troupes au début du xviie siècle renforcent un sentiment constant d’insécurité[68], aussi dissuasif que les considérations économiques, comme en témoigne cet exemple de l’avocat général auprès du parlement d’Aix qui refuse de se rendre à Paris pour plaider devant le Conseil privé, car il craint le « peu de seurté qu’il y a sur les champs a cause des rebelles quy ce sonct soubzleves en armes[69] ».

Les exemples de justiciables empêchés par la distance sont fréquents et, à vrai dire, se ressemblent tous. En mars 1613, un noble du lieu de Blagneux, sur les rives de l’Isère, dont le procès a été renvoyé au parlement de Provence, se plaint du ralentissement des procédures et des frais engagés pour que l’on juge sa cause[70]. En 1627, un querellant originaire de Paris doit consigner la somme colossale de 1 000 livres pour être « employee aulx frays du voyage des tesmoins » jusqu’à Aix. Il ne peut rassembler une telle somme[71].

Parfois, la distance est si grande qu’elle pousse les justiciables à renoncer à leur évocation, malgré les risques d’impartialité de leur juge naturel. C’est ce qu’on observe dans le procès criminel engagé par le conseiller à la Cour des comptes de Provence, Jean-Augustin d’Arbaud. Le 27 août 1630 au matin, son fils, Honoré, est grièvement blessé au visage lors d’un combat. Le père dépose alors plainte auprès du juge royal de la ville, qui visite le blessé. Il indique au magistrat avoir été « tiré a part » par un certain Louis de Cormis, grâce à plusieurs « discours de conplimant », avant que ce dernier tire son épée du fourreau pour l’attaquer. Le jeune homme succombe peu après sa déposition[72]. Un procès pour meurtre est ouvert selon la procédure extraordinaire. Contumax, Louis de Cormis est condamné à mort par le juge local, et la sentence est automatiquement portée en appel auprès du parlement[73]. Toutefois, le plaignant refuse que sa cause soit jugée par la cour souveraine, « a cauze des parantes et alliances qu’avoict ledict de Cormis audict parlemant d’Aix[74] ». La famille du suspect est en effet l’une des mieux implantées dans le milieu de la robe aixoise. Louis est avocat au parlement depuis peu. Son père, le sieur de Beaurecueil, est l’un des deux avocats généraux de la compagnie[75]. À cela s’ajoutent les conseillers Leydet et Joannis qui sont aussi des cousins proches[76]. Les collusions se révèlent trop importantes pour que d’Arbaud puisse espérer un jugement favorable. Il obtient donc du Conseil privé le renvoi de l’affaire auprès du parlement de Dijon. Issu de la noblesse aixoise, d’Arbaud a les moyens financiers de voyager jusqu’à Paris, puis en Bourgogne, pour réclamer justice pour la mort de son fils. Ce n’est pas le cas de tous les justiciables. Le parlement de Dijon confirme finalement la sentence du premier juge. Comme le prévoit la procédure de jugement par défaut, Louis de Cormis est condamné à mort, et la cour ordonne la saisie de ses biens, dont la vente est nécessaire au paiement des sommes ordonnées pour la réparation des dommages subis par la partie civile[77]. C’est sur ce point que la distance devient une véritable entrave pour d’Arbaud :

En execution duquel [arrêt], il auroict faict proceder aux saizies des biens dudict de Cormis […], lesquelles ne se peuves vuider qu’en consequence des proces verbaulx qu’ilz fault faire des herictaiges saizies, sictuees en la ville d’Aix, ce quy ne se pourroict faire qu’avec grande peine et despance, quy seroict une perte aux parties, veu mesme qu’il ne seroict possible de treuver personne pour fere valloir les herictaiges saizies lors de la vente d’iceulx, attendu la distance des lieux[78].

La partie civile est ici devant un choix cornélien : maintenir sa cause pendante auprès du parlement de Bourgogne, en engageant des dépenses colossales pour permettre l’exécution de la décision de la cour, ou renoncer au bénéfice de son évocation pour s’exposer aux alliances et aux parentés de la partie adverse. D’Arbaud opte pour la seconde option. Les multiples voyages de plus de dix jours, entre Aix et Dijon, semblent avoir raison de sa détermination. L’évocation, que le querellant a pourtant sollicitée, devient, sous sa plume, un « obstacle […] pour le bien commun des parties[79] ». Tout en maintenant la validité de l’arrêt prononcé par le parlement de Dijon, il supplie le roi de renvoyer de nouveau l’affaire devant le parlement d’Aix, pour que ce dernier en assure l’exécution. Le suppliant consent donc à plaider devant la cour provençale, malgré les alliances et les parentés qui l’ont conduit à demander l’intervention du roi.

Quantifier l’ampleur du problème de la distance est d’une extrême difficulté, tant les sources sont éparses, diverses et lacunaires. En considérant, par exemple, les lettres d’évocation de justice enregistrées par le parlement de Provence entre 1600 et 1643, il est possible d’isoler 42 affaires. Les arrêts relatifs à chacune d’elles montrent que la question de la distance se pose dans environ un tiers des cas : mais cette proportion, certes significative, ne saurait être représentative du problème. L’échantillon considéré est assez faible, et l’exploitation des arrêts se confronte à l’absence totale de motivation propre aux jugements d’Ancien Régime[80]. Le problème de la distance se perçoit le plus souvent par l’intermédiaire de maigres allusions, glanées au gré de l’énumération, souvent aride, des pièces considérées par la cour[81].

En dépit de tous les exemples mentionnés, il faut se garder de considérer la distance comme un obstacle absolument infranchissable. Les cas de justiciables parcourant des lieues pour plaider leur cause sont aussi nombreux que ceux qui s’y refusent[82]. L’immobilisme est la caractéristique principale des sociétés de l’époque moderne, mais celles-ci contiennent, malgré tout, des éléments de mobilité, cette dernière n’étant pas le seul fait des élites. Les artisans – lors de leur grand tour –, les colporteurs, les marchands et même parfois les paysans sont souvent amenés à voyager pour travailler[83]. L’aspect qui constitue certainement une barrière infranchissable est l’addition des frais et des aléas du trajet à ceux de la procédure judiciaire en elle-même : à quoi bon plaider une cause dont l’issue n’est pas certaine ?

2 L’évocation : entre ralentissement et renoncement au processus judiciaire

S’interroger sur la proximité et la distance permet d’envisager la place des tribunaux au regard de la société. Par les problèmes qu’il pose aux justiciables, l’éloignement remet en question la capacité de l’institution judiciaire à rechercher l’ordre et la paix, notamment parce qu’il ralentit le processus judiciaire et complique l’exécution des décisions. Ces faiblesses favorisent, in fine, la l’existence de modes alternatifs de résolution des conflits, qui assurent la fonction de justice en lieu et place des institutions royales.

2.1 L’exercice de la justice à distance

L’affaire de Jean Augustin d’Arbaud, exposée précédemment, représente un excellent exemple des difficultés posées à un justiciable géographiquement éloigné, mais elle permet aussi d’entrevoir la position délicate dans laquelle se trouve l’institution judiciaire qui doit informer et juger à distance. Au-delà des contraintes purement matérielles et pécuniaires, la distance réduit considérablement l’effectivité des jugements.

Identifier l’auteur d’une infraction, établir les circonstances et les conséquences de cette dernière, sans oublier de mobiliser les mesures de mise en oeuvre des dispositions d’une décision : le travail des institutions est considérablement complexifié par la distance. En 1633, le parlement d’Aix éprouve toutes les difficultés à informer sur un cas d’homicide qu’il a évoqué à lui. L’affaire se déroule dans la campagne du Luc, près de Draguignan : les officiers commissionnés par la cour mettent plus de deux jours à arriver sur place, laissant aux suspects et aux principaux témoins le temps de fuir[84]. Les travaux des historiens de l’époque moderne ont largement montré que les moyens d’action de la justice d’Ancien Régime sont, de manière générale, très faibles[85]. L’évocation ne fait qu’accentuer ce phénomène, comme les auteurs de pratiques judiciaires ont pu le mettre en évidence. Le magistrat parisien Pierre Lizet écrit d’ailleurs que

si le juge voit que le domicille et demeurance desdits tesmoins soit bien loing du lieu où il faict sa residence, et que pour les faire venir devers luy afin d’estre recollez, y auroit grands frais et mises : pour a ce obvier decernera commission […] au plus prochain juge royal où lesdits tesmoins sont demeurants, pour faire lesdits recollemens des tesmoins, et iceluy faict, les renvoyer pardevers luy incontineent et sans delay[86].

Confier le soin de l’information aux juges locaux présente l’immense avantage de diminuer les coûts de la procédure pour le requérant, à qui les frais inhérents à l’audition des témoins incombent habituellement. Cependant, la recommandation de Lizet n’est véritablement applicable que lorsque l’ordre est formulé par un parlement à l’endroit de l’un des juges inférieurs du ressort. Ces derniers sont théoriquement soumis à l’autorité de la cour souveraine, dont ils ne peuvent pas vraiment contester les ordres. La situation se révèle bien plus délicate au moment d’un renvoi vers un autre parlement. Il est malaisé pour de grands magistrats d’ordonner à leurs homologues d’une autre province de conduire une information dont ils sont dessaisis parce que le roi suspecte leur impartialité. En 1625, dans le contexte d’un procès, très politique, que Louis XIII a dépaysé en Dauphiné, les parlementaires aixois refusent d’obéir à l’injonction de transférer des sacs de procédures, sous prétexte du « bon service de la justice[87] ». Le conflit entre les deux cours prolonge l’affaire durant plus d’un an. Elle ne prend fin qu’en novembre 1627, après que le parlement de Grenoble eut ordonné au greffier du parlement de Provence de lui remettre les sacs sous peine de 20 000 livres d’amende[88]. La rivalité entre les cours est une donnée essentielle, qu’il convient de prendre en considération, notamment parce que les grands magistrats perçoivent les évocations comme une intrusion dans les affaires judiciaires de leur ressort et telle une forme de contestation de leur légitimité à rendre la justice au nom du roi[89].

Si tous les grands magistrats du royaume s’opposent généralement à l’exercice des évocations, ces messieurs d’Aix comptent parmi les plus farouches opposants, notamment parce qu’ils estiment que l’existence de telles procédures nuit aux intérêts de la Provence en plus de leur autorité. Tout au long de l’époque moderne, ils réclament de loin en loin la suppression de toutes formes de recours devant le Conseil privé, sans que le roi accepte. En novembre 1506, alors que le comté est à peine uni à la France et que le parlement vient d’être créé[90], les magistrats obtiennent de Louis XII qu’aucun procès ne soit jugé hors de la province[91]. Toutefois, ces dispositions ne sont jamais vraiment respectées et sont d’ailleurs abolies avec publication par François Ier du règlement de La Bourdaisière en 1529[92]. À l’été 1648, au plus fort de la Fronde parlementaire, une mesure similaire figure en bonne place dans les décisions prises par l’assemblée des cours souveraines réunie dans la chambre de Saint-Louis à Paris[93]. La délibération n’est cependant jamais adoptée par la monarchie, la pratique des évocations se maintenant jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

Les procédures de recours extraordinaires deviennent rapidement l’objet des plus vives querelles entre les cours souveraines, en particulier entre le parlement aixois et son voisin delphinal. La fin du xvie siècle voit naître un conflit d’ampleur, avec la publication de l’édit de Nantes par Henri IV, qui supprime la chambre mi-partie de Provence. Celle-ci a été instituée au sein du parlement d’Aix par Henri III en mai 1576, pour assurer aux protestants des jugements non suspects de partialité[94]. Avec l’édit de Nantes, la Provence se voit rattachée au ressort de la chambre mi-partie de Grenoble. Le parlement d’Aix avance alors un argument pour défendre sa cause : le respect des privilèges de la province, selon lesquels tout Provençal doit être jugé « suivant le droict escript, status, us, coustumes et formes observees » dans la province[95]. Dans l’idéologie de la magistrature locale, la Provence ne fait pas réellement partie du royaume de France. Comme souvent sous l’Ancien Régime, la province bénéficie de privilèges et de franchises négociés lors de son rattachement à la France[96]. Considérée jusqu’à la Révolution comme un co-État[97], la Provence est « unie à la Couronne de France » comme « un principal à un autre principal, sans pouvoir y être aucunement subalternée[98] ». En vertu de ce statut, tous les actes expédiés par la Grande Chancellerie dans le comté doivent faire apparaître les titres de « comte de Provence, Forcalquier et Terres adjacentes » pour être appliqués[99]. Le parlement de Provence s’impose rapidement comme le premier défenseur des privilèges de la province, qu’il rappelle de manière constante tout au long de la période moderne[100]. Ces privilèges, essentiellement fiscaux et politiques, ont aussi d’importantes implications en matière de droit civil, notamment par l’observance du droit romain, selon lequel les officiers du roi doivent rendre leurs jugements[101]. La question est également très présente dans les doléances soumises au souverain. En 1619, par exemple, les états provinciaux se plaignent de ce que les parlements de Paris et de Grenoble ont toujours refusé de considérer le droit provençal dans leurs jugements[102]. Louis XIII y répond par des lettres patentes adressées à l’ensemble des parlements du royaume. Cependant, celles-ci sont de peu d’effets, signe du déclin des prétentions provinciales devant le triomphe d’un droit monarchique de plus en plus centralisé[103].

2.2 La résignation des parties et l’accès au juge

Les problèmes sont donc nombreux pour accéder à la justice. S’ils se révèlent bien sûr surmontables, les obstacles évoqués n’en sont pas moins dissuasifs. Une affaire, survenue durant les dernières années du règne d’Henri IV, est particulièrement significative de ce point de vue. En 1607, sept laboureurs de la Motte-du-Caire, petit village de haute Provence, sont poursuivis par un nommé Buisson, récepteur des décimes du diocèse. Ce dernier entend les contraindre à s’acquitter d’une ancienne dette, pour laquelle les villageois prétendent bénéficier d’une exonération. Le litige est d’abord jugé par le lieutenant du sénéchal de Forcalquier, puis par le parlement de Grenoble auprès duquel l’affaire est renvoyée. La cour donne ainsi raison au récepteur, et les condamne à plus de 400 livres d’amendes chacun, de même qu’à servir le roi sur ses galères à perpétuité. Le jugement est rendu par défaut, car les laboureurs n’ont pas fait le déplacement : « Lesdicts exposants, pour evicter a plus grandz fraictz et pour avoir moien de continuer leur travail qui estoit interompeu par le cours dudict proces, ilz auroient acquescé a ladicte sentence en ce qui concerneroit ledict Buisson[104]. »

Cette affaire met en évidence un cas de résignation des plus parlants. L’acquiescement prive en effet la partie de toutes ses possibilités d’appel, conférant au jugement sa force de chose jugée[105]. Dans la Provence du début du xviie siècle, les quelque 400 livres auxquels chacun des laboureurs est condamné représentent pourtant plus d’un an de revenus agricoles[106], soit une véritable fortune pour ces sept laboureurs : ces derniers préfèrent néanmoins se résoudre à payer plutôt que de faire valoir leurs droits devant le parlement à Grenoble.

En 1609, un notaire de Montdragon, Pierre Boyer, est condamné aux galères pour crime de faux. Quelques années plus tard, il est élargi par le commissaire aux chiourmes, mais doit solliciter des lettres de rappel auprès de la Grande Chancellerie pour que cet élargissement soit définitif. Les différents documents contenus dans son dossier de procédure donnent des indications très précieuses sur les trajets qu’il a effectués[107]. En 1619, il quitte ainsi Marseille, où les galères du roi sont amarrées. En avril 1622, il est à Blois, où Louis XIII tient sa cour, pour retirer ses lettres auprès du garde des Sceaux. Six mois plus tard, le 11 octobre, il se présente en audience devant la Chambre de l’édit de Grenoble, à qui la connaissance de l’affaire a été renvoyée, car il est huguenot[108]. L’impétrant passe le guichet des prisons du palais le jour même. Cependant, aucun juge protestant n’est en ville à ce moment-là, ce qui empêche de fait la cour de statuer sur son cas. L’édit de Nantes prévoit en effet qu’un justiciable protestant ne peut être jugé que par une cour constituée de magistrats catholiques et protestants en parts égales. Épuisé par ses multiples voyages, et « pressé » de regagner sa terre natale, le notaire provençal fait rédiger une requête le jour suivant, par laquelle « il se despart du beneffice et privillege que les edicts luy donnent[109] » et accepte de n’être jugé que par des officiers catholiques. Un tel renoncement n’est pas anodin. Le royaume a connu, moins de 30 ans auparavant, un conflit des plus graves, lors duquel les tenants des deux confessions se sont voué une guerre des plus meurtrières.

À cause de ces renoncements et failles procédurales, la demande de justice reste insatisfaite. Elle ne s’exprime ainsi pas uniquement à l’égard de l’institution royale, mais surtout de ce que l’on appelle les « justices alternatives » ou « infrajustice ». Ces expressions désignent l’ensemble des pratiques et des procédures de résolution des conflits, plus ou moins formelles, impliquant habituellement l’intervention d’un tiers qui, à l’aide de techniques non juridictionnelles, tente de régler un litige entre deux parties[110]. C’est donc une forme de justice qui exclut de fait le droit étatique, mais qui poursuit surtout le retour à la paix plutôt que la vengeance. Les raisons du recours à ces pratiques, ainsi que leur articulation avec la justice royale, sont difficiles à établir, car elles laissent souvent peu de sources. Néanmoins, les travaux fondateurs de Nicole Castan, d’Alfred Soman ou encore de Benoît Garnot ont montré l’existence d’une multitude de mécanismes en dehors de l’appareil judiciaire et administratif de l’État[111]. L’historiographie autour de ces questions s’est, par la suite, considérablement renouvelée, permettant de mettre en évidence bon nombre de voies régulatrices des comportements sociaux. Par exemple, l’apaisement des différends fait partie intégrante des activités des membres du clergé paroissial, qui est sans cesse sollicité pour intervenir dans la vie quotidienne des villages de la campagne française[112]. En réalité, seule une petite partie des conflits aurait été l’objet d’un traitement judiciaire à l’époque, au profit d’arbitrages, de médiations ou de transactions plus ou moins formelles. Cela est d’ailleurs une caractéristique constante des usages de la justice, qui s’observe du Moyen Âge jusqu’à la fin du xviiie siècle[113].

Accommodements et accords touchent même la matière pénale. Subissant l’influence des écrits des criminalistes des xviie et xviiie siècles, l’historiographie en histoire du droit à longtemps entretenu l’idée que les recours aux modes amiables de résolution n’étaient possibles qu’au petit criminel[114]. Cependant, la pratique est bien éloignée de la doctrine, et les accords entre parties se retrouvent même dans les affaires criminelles les plus graves : la pratique de la grâce royale en est certainement le meilleur exemple. En effet, le dépouillement des arrêts du parlement de Provence met en évidence que près des deux tiers des crimes pardonnés par le roi au début du xviie siècle font l’objet d’un accord amiable conclu soit de manière tout à fait informelle, soit par l’intermédiaire d’un notaire[115]. L’aspect notable ici est que la justice royale accorde une importance toute particulière à ces accommodements, qui conditionnent la validité de la grâce[116].

Le procès de Jean-Augustin d’Arbaud contre Louis de Cormis, déjà étudié, est tout à fait significatif de ce point de vue. Un croisement de plusieurs sources permet d’établir une chronologie détaillée de l’affaire qui met en lumière un certain nombre d’éléments. Les lettres autorisant le conseiller d’Arbaud à renoncer au bénéfice de l’évocation qu’il a lui-même demandée interviennent juste avant une déclaration de ce dernier, dans laquelle il se départ du procès dans son ensemble. Il semble que sa requête soit en réalité le résultat d’une longue négociation avec Antoinette de Fabri, mère du condamné[117]. Le conseiller motive sa requête au roi par le fait que « les parentes et alliances au moyen desquelles ledict proces avoirt esté evoqué et renvoyé audict parlemant de Dijon, sont cessees[118] ». Dans les faits, la famille de Louis de Cormis est toujours très présente au palais : son père ne résigne sa charge d’avocat général qu’en 1635[119]. Si d’Arbaud prétend ne plus craindre l’impartialité de la cour, c’est probablement parce qu’il a bénéficié d’un dédommagement au titre d’un accord avec la partie adverse. Sur ce point, la distance a probablement joué un rôle déterminent dans les négociations avec l’autre partie. La transaction effectuée et l’affaire renvoyée à Aix, Louis de Cormis obtient au mois de janvier suivant une lettre de rémission, par laquelle le roi pardonne le meurtre du fils d’Arbaud et éteint toutes les poursuites pénales dont l’avocat fait l’objet[120].

Combien d’individus renoncent de la sorte à défendre leurs droits en justice au profit d’une conciliation ? Il paraît très difficile de répondre à cette question ou d’évaluer la représentativité de cas comme ceux-ci. L’information de l’historien de la justice dépend presque entièrement des archives produites par les tribunaux eux-mêmes, ce qui laisse dans l’ombre toutes les affaires qui sortent de ces derniers. Les études sur l’accès à la justice dans les sociétés contemporaines ont cependant montré à quel point le fonctionnement du système judiciaire peut alors influer sur la réalité sociale, génératrice de la demande de justice[121]. Il en va de même à l’époque moderne. À défaut de fournir des données quantifiables, l’affaire D’Arbaud permet de montrer que la distance est l’un des facteurs favorisant l’existence de modes alternatifs de résolution des litiges. L’exemple est d’autant plus significatif que le procès implique deux familles qui sont étroitement implantées dans le milieu robin aixois, au fait des procédures, et qui peuvent se permettre de soutenir un long et coûteux procès.

Conclusion

L’évocation est ainsi conçue comme un moyen de lutter contre la partialité des juges, en éloignant une affaire d’un cadre local pour la confier à des magistrats réputés impartiaux. Cette procédure particulière se trouve en perpétuelle construction à l’époque moderne, et les dispositions législatives pour réguler la pratique s’avèrent nombreuses. Ces dernières sont dictées par un impératif, selon lequel le roi doit s’acquitter d’une dette immémoriale à l’égard de ses sujets, en leur assurant une justice vertueuse et équitable. Cependant, la distance peut apporter l’inverse. L’extraction d’une affaire de son ressort d’origine éloigne les parties de leur juge. Les moyens de transport de l’époque, les difficultés des voyages et les dangers des routes, condamnent inévitablement les justiciables à effectuer des voyages à la fois coûteux, longs et périlleux.

Située au carrefour des questions relatives à l’effectivité des droits, cette étude permet de voir combien la question de la distance se révèle complexe. La notion mobilise des aspects purement géographiques certes, mais soulève aussi des problèmes en rapport avec l’administration de la justice, les relations entre les acteurs engagés dans son exercice (notamment entre les cours elles-mêmes), la manière de résoudre un conflit et, enfin, l’effectivité des jugements. De telles difficultés peuvent donc avoir un effet dissuasif et neutraliser tout accès à cette voie de recours fondamentale dans l’économie de la dette de justice. Elles profitent, de ce fait, l’émergence de modes alternatifs de résolution des litiges, qui cohabitent avec les institutions judiciaires selon des conditions que la recherche récente s’efforce de définir. Sur ce point, il faut néanmoins garder à l’esprit que l’éloignement excessif d’un siège n’explique pas, à lui seul, le refus des individus de s’adresser à une institution. Le maillage institutionnel ou l’efficacité des procédures sont certes fondamentaux pour comprendre les rapports entre autorités et sujets, mais une part importante de ce refus tient également aux habitudes et aux mentalités du temps, qui veulent que l’essentiel des litiges soit réglé au sein même des communautés, sans que le roi et ses officiers aient à intervenir[122].

Parties annexes

Notes

-

[1]

Benoit Bastard et Pierre Guibentif, « Justice de proximité : la bonne distance, enjeu de politique judiciaire. Présentation », (2007) 66-2 Droit et société 267‑539.

-

[2]

Beverley McLachlin, « Accès à la justice et marginalisation : l’aspect humain de l’accès à la justice », (2016) 57-2 C. de D. 342.

-

[3]

Mauro Cappelletti et Bryant Garth, « Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective », (1978) 27-181 Buffalo Law Review 181-292. Voir également : André-Jean Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, L.G.D.J., 2018, s.v. « Justice (accès à la) », p. 331 et suiv.

-

[4]

Angelo Torre, « Un “tournant spatial” en histoire ? Paysages, regards, ressources », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 63, n° 5, 2008, à la page 1127.

-

[5]

Voir, à ce sujet, l’ouvrage collectif dirigé par Marie Houllemare et Diane Roussel (dir.), Les justices locales et les justiciables. La proximité judiciaire en France, du Moyen Âge à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.

-

[6]

Sylvain Soleil, « Les justices seigneuriales et l’État monarchique au xviiie siècle : l’incorporation par le droit », dans François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (dir.), Les justices de village : administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 325-339.

-

[7]

Sylvain Soleil, Le Siège royal de la sénéchaussée et du présidial d’Angers, 1551-1790, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1997 ; Joël Hautebert, La justice pénale à Nantes au Grand Siècle. Jurisprudence de la sénéchaussée présidiale, Paris, Michel de Maule, 2001 ; Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.

-

[8]

Une attention toute particulière a été accordée aux juges de paix instaurés en France par la loi des 16 et 24 août 1790. Gratuites et assurées par des magistrats élus, ces justices jouent un rôle fondamental dans les réformes judiciaires portées par la Révolution, avant leur déclin au début du xixe siècle. Voir, à ce propos, le travail essentiel de Guillaume Métairie, Des juges de proximité. Les juges de paix. Biographies parisiennes (1790-1838), Paris, L’Harmattan, 2002. Plus récemment, une thèse s’est attachée à étudier les relations entre ces justices de proximité et les justiciables dans un cadre précisément provençal : Fabien Salducci, Une révolution feutrée : justice de proximité et justiciables dans le sud de la vallée du Freinet, de La Môle à Saint-Tropez (1773-1803), thèse de doctorat en histoire moderne, Toulouse, Toulouse-II- Jean-Jaurès, 2021.

-

[9]

Pour une étude synthétique de l’histoire des justices de proximité depuis l’époque médiévale, voir Guillaume Métairie, La justice de proximité : une approche historique, Paris, Presses universitaires de France, 2004.

-

[10]

Jacques Commaille, Territoires de justice : une sociologie politique de la carte judiciaire, coll. Droit et justice, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 17. L’auteur préfère le recours à cette expression à celle de « carte judiciaire », employée dans le langage courant.

-

[11]

Robert Jacob, « De la maison au palais de justice. La formation de l’institution judiciaire », (1995) 2 Justices 19.

-

[12]

Fernand Braudel, L’identité de la France. Espace et histoire, t. 1, Paris, Arthaud-Flammarion, 2009, p. 105

-

[13]

Voir, par exemple, le cahier de doléances des États généraux de 1560 : « Ordonner aussi qu’en tous procès soient tous les termes briefs et péremptoires, et de quinzaine pour le plus, de chacune distance de 20 lieues eu égard du domicile des parties. » Recueil des cahiers généraux des trois ordres aux états généraux, Tome Premier. États d’Orléans en 1560, Paris, Barrois l’aîné, 1789, p. 368.

-

[14]

Jean-Louis Harouel, « La monarchie absolue », dans Stéphane Rials (dir.), Le miracle capétien, Paris, Perrin, 1987, p. 101, à la page 105.

-

[15]

Arlette Lebigre, Les Grands Jours d’Auvergne : désordres et répression au xviie siècle, Paris, Hachette, 1976 ; Jean-Marie Augustin, « Les Grands Jours, une cour supérieure foraine sous l’Ancien Régime », (2011) 21-1 Histoire de la justice 41-47 ; Élisabeth Schmit, « En bon trayn de justice » : les grands jours du parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent Ans, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022.

-

[16]

Jacques Krynen, L’État de justice : France, xiiie-xxe siècles. I. L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009, p. 16‑38.

-

[17]

Jean Bodin, Les Six Livres de la République, Paris, Jacques du Puys, 1576, p. 478, écrit à ce sujet : « La raison principale qui peut mouvoir les princes à juger leurs sugets, et [sic] l’obligation mutuelle qui est entre le Prince et le suget : car tout ainsi que le suget doibt obéissance, ayde et cognoissance à son seigneur : aussi le Prince doibt au suget iustice, garde et protection. » Pour le moraliste Pierre Charron, De la sagesse, Bordeaux, Simon Millanges, 1601, p. 676, quelques années plus tard, « le prince est débiteur de justice a tous ses sujets ; et doit mesurer sa puissance au pied de la justice ».

-

[18]

Sylvain Soleil, « Comment représentait-on l’idéal de justice en France, dans le second xvie et le premier xviie siècles ? », (2012) 17 Europe xvie-xviie 107‑140. Cette conception est, d’après l’auteur, bien différente de celle d’aujourd’hui, où l’on ne conçoit plus la justice au sens du juste et de l’injuste, mais plutôt selon ce qui est légal et ce qui ne l’est pas.

-

[19]

Cardin Le Bret, De la souveraineté du roy, Paris, Jacques Quesnel, 1632, p. 7.

-

[20]

Damien Salles, « Louis XIV et la codification des évocations de justice », (2017) 95-2 Revue historique de droit français et étranger 213‑242.

-

[21]

Code Michaud, art. 105, cité par François-André Isambert, Honoré Taillandier et Athanase Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution, t. xvii, Paris, Belin-Leprieur, 1821, p. 257.

-

[22]

Marjorie Dupuis-Berruex, Le juge naturel dans le droit de l’ancienne France, Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, 2012, p. 128. L’expression « juge naturel et domiciliaire » est d’ailleurs fréquemment employée à l’époque étudiée.

-

[23]

Voir notamment : Serge Dauchy, Les voies de recours extraordinaires : proposition d’erreur et requête civile (de l’ordonnance de Saint-Louis jusqu’à l’ordonnance de 1667), Paris, Presses universitaires de France, 1988 ; Marguerite Boulet-Sautel, « La cassation sous l’Ancien Régime », dans Marguerite Boulet-Sautel (dir.), Vivre au royaume de France, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 453‑476 ; D. Salles, préc., note 20 ; le numéro spécial de la revue Histoire, Économie & Société, « Cassation et évocations : le conseil du roi et des parlements xviiie siècle », vol. 29, no 3, 2010 ; ainsi que le numéro spécial, consacré au Conseil du roi, de la Revue administrative, vol. 52, no 3, 1999.

-

[24]

Antoine-François-Claude Ferrand, Accord des principes et des loix, sur les évocations, commissions et cassations, 1789, p. 70, cité par D. Salles, préc., note 20, 217.

-

[25]

Il en va de même pour l’ordonnance de 1737, portée par le chancelier d’Aguesseau. Sur ce point, voir Damien Ds Salles, « Être roi justicier en 1737. Quelques remarques sur les évocations- récusation et la puissance de la loi au premier xviiie siècle », dans Stéphane Mouré et Jean-Baptiste Pierchon, Le sceptre renversé. Mélanges en l’honneur de Jean Bardey, Paris, Mare & Martin, 2019, p. 167-187.

-

[26]

René Pillorget, Les mouvements insurrectionnels de Provence entre 1596 et 1715, Paris, A. Pedone, 1975, p. 136.

-

[27]

Voir, à ce sujet, les chapitres consacrés à l’Ancien Régime dans l’ouvrage de Norbert Rouland, L’État français et le pluralisme. Histoire politique des institutions publiques de 476 à 1792, Paris, Odile Jacob, 1995.

-

[28]

Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes & de pratique, t. 1, Paris, Babuty fils, 1762, s.v. « Évocation », p. 860.

-

[29]

L’ensemble de ces dispositions a été listé par Damien Salles dans ses travaux : D. Salles, préc., note 20, 216 ; Damien Salles, « L’acquittement par le roi de sa dette processuelle. Note sur d’Aguesseau et la procédure (civile) », Cahiers poitevins d’histoire du droit, vol. 12, n° 13, 2021, p. 98. À cela s’ajoutent les articles 47 et 48 de l’édit de Nantes d’avril 1598 (à propos des évocations de causes attribuées aux chambres de l’édit) et les articles 50, 61 à 67, 105 et 106 de l’ordonnance de janvier 1629 (dite « Code Michaud ») : Fr.-A. Isambert, H. Taillandier et A. Jourdan, préc., note 21, vol. 16, p. 184, et vol. 17, p. 238-258.

-

[30]

M. Dupuis-Berruex, préc., note 22, p. 128. L’expression « juge naturel et domiciliaire » est d’ailleurs fréquemment employée à l’époque étudiée.

-

[31]

Archives départementales des Bouches-du-Rhône (désormais AD BdR), B 5492, non fol., arrêt du 18 juillet 1613.

-

[32]

Charles Loyseau, Traité des seigneuries, Paris, Abel L’Angelier, 1608, p. 333.

-

[33]

Les audiences se tenaient, par exemple, tous les samedis sous le règne d’Henri III et tous les lundis sous celui de Louis XIV. Hélion de Luçay, Des origines du pouvoir ministériel en France. Les secrétaires d’État depuis leur institution jusqu’à la mort de Louis XV, Paris, Librairie de la Société bibliographique, 1881, p. 28‑30 et 133.

-

[34]

Rien n’empêche, a priori, le souverain ou son conseil de juger du fond d’une affaire. Ce principe est d’ailleurs affirmé par François Ier dans l’ordonnance du 18 mai 1529. Il arrive même que cela se produise, mais de façon très ponctuelle. D. Salles, préc., note 20, 219.

-

[35]

Yves-Marie Bercé, « Le Conseil privé au temps de Richelieu et de Mazarin », La Revue administrative, vol. 52, no 3, 1999, p. 77‑82. D’histoire récente, le Conseil privé est la formation du Conseil du roi chargé des affaires judiciaires. Bien que le souverain soit réputé présent, il n’assiste presque jamais aux séances du Conseil.

-

[36]

À propos de la procédure de cassation sous l’Ancien Régime, voir : M. Boulet-Sautel, préc., note 23 ; Xavier Godin, « La procédure de cassation au xviiie siècle », Histoire, Économie & Société, vol. 29, n° 3, 2010, p. 19‑36.

-

[37]

Y.-M. Bercé, préc., note 35, p. 79.

-

[38]

Guillaume Leyte, « Les évocations, entre régulation juridique et arbitrage politique », Histoire, Économie & Société, vol. 29, n° 3, 2010, p. 37‑43.

-

[39]

C’est ce que l’on observe en 1626 lorsque le Conseil propose à la partie requérante, originaire de Paris, de choisir entre les parlements de Rouen, Bordeaux, Dijon, Rennes et Aix. Archives nationales de France, V6 59, non fol., arrêt du 26 avril 1626.

-

[40]

Le vray styl general, du conseil prive du roy, de cour de parlement, de la cour des aydes, des requestes du palais, et du chastelet de paris : le tout suivant les ordonnances & arrets, Paris, Estienne Richer, 1628, p. 9 et suiv.

-

[41]

G. Leyte, préc., note 38, p. 38.

-

[42]

Bernard Durand, « Suspicion et récusation des juges dans le procès pénal d’Ancien Régime », (1996) 17 Recueil des Mémoires et Travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des Anciens pays de droit écrit 91‑129. Au parlement de Provence, il n’y a guère que le premier président qui est originaire d’une autre province : l’importance de sa fonction dans la vie politique locale est en effet telle que le roi ne nomme que des hommes de confiance, notamment à partir du règne de Louis XIV.

-

[43]

Voir, à ce propos, Monique Cubells, La Provence des Lumières : les parlementaires d’Aix au xviiie siècle, Paris, Maloine, 1984.

-

[44]

Bernard de La Roche-Flavin, Treze livres des Parlemens de France, Bordeaux, Simon Millanges, 1617, p. 539‑540.

-

[45]

B. Durand, préc., note 42, 92. À propos du premier président de Harlay et sa défense de l’ordre judiciaire, voir : Julien Broch, « Un corps judiciaire conservateur de l’État : le parlement dans les discours du premier président Achille de Harlay (1536-1611) », dans Justice et État. Actes du colloque d’Aix-en-Provence (12 et 13 septembre 2013), Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014, p. 85-107.

-

[46]

Jean Racine, Les Plaideurs. Comedie, Paris, Claude Barbin, 1669.

-

[47]

« Reglement fait par la cour du parlement […] sur les recusations données contre Messieurs de ladite Cour », cité par Hyacinthe de Boniface, Arrests notables de la cour de parlement de Provence, t. 1, vol. 1, Aix-en-Provence, Jean et René Guignard, 1670, p. 89-90.

-

[48]

Parmi ces privilèges, celui de committimus, qui veut que certains officiers soient jugés soit par le tribunal des requêtes de l’Hôtel à Paris, soit par la chambre des requêtes d’un parlement. Sur ce point, voir Damien Salles, « Endoscopie d’un privilège : le “committimus” dans l’ancien droit », (2014) 92-3 Revue historique de droit français et étranger 357-410.

-

[49]

Fabrice Micallef, « Crise politique et formalisme juridique. Le parlement de Provence face aux troubles de la Ligue (1589-1595) », Hypothèses, vol. 13, n° 1, 2010, p. 179‑189. La décision est formalisée par un arrêt de la Cour du 23 novembre 1590.

-

[50]

Wolfgang Kaiser, « Guillaume Du Vair et la pacification de la Provence », dans Alexandre Tarrête et Bruno Petey-Girard (dir.), Guillaume Du Vair, parlementaire et écrivain (1556-1621). Actes du colloque d’Aix-en-Provence (4-6 octobre 2001), Genève, Droz, 2005, p. 109‑122.

-

[51]

Archives départementales de l’Isère (désormais AD Isère), B 2406, fol. 139v., lettres d’évocation pour Joseph Barratte, 30 décembre 1606.

-

[52]

S. Soleil, préc., note 18, 136.

-

[53]

La poste à chevaux sous l’Ancien Régime désigne un ensemble de relais dans lesquels les voyageurs peuvent louer une monture, qu’ils peuvent changer au relais suivant. Ces postes, généralement tenues par des aubergistes, sont situées le long des principales voies routières du royaume.

-

[54]

Christophe Studeny, L’invention de la vitesse : France, xviiie-xxe siècle, Paris, Gallimard, 1995, p. 51. L’auteur évalue la distance quotidienne à 48 0000 pas, soit 43,2 kilomètres.

-

[55]

Michel de Montaigne, Essais, Paris, Abel l’Angelier, 1588, fol. 394v, [En ligne], [www.artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/montaigne1588/navigate/1/0/0/0/0/0/0/0/884/?byte=1624479] (3 décembre 2023).

-

[56]

Nicolas-Claude de Peiresc, Lettres de Peiresc aux frères Dupuy, publiées par Philippe Tamizey de Larroque, t. 2, Paris, Imprimerie nationale, 1888, p. 308.

-

[57]

Ces calculs se fondent sur le chiffre moyen de 40 000 foulées par jour pour un marcheur (soit 36 km) et de 48 000 foulées pour un cavalier : Chr. Studeny, préc., note 54, p. 23. Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe classique, Paris, Arthaud, 1996, donne des indications similaires.

-

[58]

Pendant la période étudiée, le Rhône, ainsi que la Durance, est connu pour ses crues dévastatrices, comme celle d’octobre 1637 à Avignon. Georges Pichard, Espaces et nature en Provence. L’environnement rural 1540-1789, thèse de doctorat en histoire, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1999, p. 150.

-

[59]

P. Chaunu, préc., note 57.

-

[60]

Charles Estienne, La guide des chemins de France, Paris, Chez Charles Estienne, imprimeur du Roy, 1552, p. 161. Voir aussi la carte des chemins de Provence au xvie siècle, dressée par Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer (dir.), Atlas historique. Provence, Comtat-Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, Principauté de Monaco, Paris, Armand Colin, 1969, carte no 126.

-

[61]

Antoine Albert, Histoire géographique, naturelle, ecclésiastique et civile du diocèse d’Embrun, t. 1, 1783, p. 540. La carte dressée par l’historien Bernard Lepetit décrit le réseau routier de la région en 1820 comme « fortement lacunaire » : Bernard Lepetit, Chemins de terre et voies d’eau. Réseaux de transports et organisation de l’espace en France 1740-1840, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1984, p. 64.

-

[62]

Cette carte a été réalisée grâce aux informations tirées des documents suivants : Ch. Estienne, préc., note 60 ; Nicolas Sanson, Carte géographique des postes qui traversent la France, Paris, Melchior Tavernier, Bibliothèque nationale de France, 1632, GE D-13433 [échelle : 1/2 645 000] ; Chr. Studeny, préc., note 54 ; Christophe Studeny, « La révolution des transports et l’accélération de la France (1770-1870) », dans Mathieu Flonneau et Vincent Guigueno (dir.), De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 117-133.

-

[63]

Le rapport des individus au temps est d’ailleurs bien différent de celui d’aujourd’hui. Sur ce point, voir Christophe Studeny, « Une histoire de la vitesse : le temps du voyage », dans Michel Hubert et autres, Mobilités et temporalités, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2005, p. 113‑128.

-

[64]

P. Chaunu, préc., note 57.

-

[65]

Id., p. 276 ; Daniel Roche, Humeurs vagabondes : de la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Paris, Fayard, 2003, p. 216.

-

[66]

Anne Conchon, Le péage en France au xviiie siècle. Les privilèges à l’épreuve de la réforme, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 13.

-

[67]

Louis Abelly, La vie du véritable serviteur de Dieu, livre 2, Paris, Florentin Lambert, 1664, p. 259, cité par Anne Bonzon, La paix au village. Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2022, p. 179.

-

[68]

Valérie Sottocasa, « Le brigandage à l’époque moderne : approches méthodologiques », Anabases, vol. 13, 2011, p. 247-252.

-

[69]

AD BdR, B 3347, fol. 300v, copie de l’arrêt du Conseil privé du 3 février 1626.

-

[70]

AD Isère, B 2409, fol. 655 et suiv., paréatis pour Guillaume et Antoine de Rostain.

-

[71]

AD BdR, B 5504, fol. 273, arrêt du 14 août 1627.

-

[72]

AD BdR, B 3480, non fol., exposition d’Honoré d’Arbaud, 27 août 1630.

-

[73]

Lorsqu’un juge subalterne prononce une peine de mort, sa décision est soumise à un appel automatique, porté directement et sans moyens au parlement : Jean-Louis Thireau, « L’appel dans l’ancien droit pénal français », dans Jean-Louis Thireau (dir.) et autres, Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté, Paris, Presses universitaires de Franche-Comté, 1995, p. 118‑119.

-

[74]

AD BdR, B 3480, non fol., lettres patentes du 8 juin 1633.

-

[75]

Balthasar de Clapiers-Collongues, Chronologie des officiers des cours souveraines de Provence, Aix-en-Provence, B. Niel, 1904, p. 163.

-

[76]

Id., p. 81-82.

-

[77]

Jean Le Pain, Le vray particien françois, contenant les plus frequentes et ordinaires questions de pratique, Rouen, Jean et David Berthelin, 1655, p. 346 et suiv.

-

[78]

AD BdR, B 3349, fol. 528v et suiv., lettres d’évocation du 8 juin 1633.

-

[79]

Id.

-

[80]

Cette « non-motivation », propre aux décisions de justice de l’ancienne France, est souvent soulevée par les historiens du droit. Voir : Arlette Lebigre, « “Pour les cas résultant du procès” : le problème de la motivation des arrêts », Revue d’Histoire de la justice, vol. 7, 1993, p. 23-37 ; Serge Dauchy et Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage ? », (2004) 82-2 Revue historique de droit français et étranger 223‑239.

-

[81]

Une décision de justice débute toujours par la liste des pièces considérées par le juge. Cependant, les archives du parlement n’ont conservé qu’une infime partie des dossiers de procédure. Sur ce point, voir les inventaires de la sous-série 20 B des archives départementales des Bouches-du-Rhône.

-

[82]

Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d’Ancien Régime », (2000) 4-1 Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies 109 ; Véronique Beaulande-Barraud, « L’official et ses justiciables : l’accès à la justice de l’évêque dans le diocèse de Châlons au xve siècle », dans M. Houllemare et D. Roussel (dir.), préc., note 5, p. 65-82.

-

[83]

D. Roche, préc., note 65, p. 923.

-

[84]

AD BdR, B 5510, fol. 226r, arrêt du 7 juin 1633.

-

[85]

B. Garnot, préc., note 82, 103‑120.

-

[86]

Pierre Lizet, Practique judiciaire, pour l’instruction et décision des causes criminelles et civiles, Paris, Pierre l’Huillier, 1603, fol. 23v‑24r.

-

[87]

Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence, ms. 972 (951), fol. 53r, délibération du parlement de Provence, 6 février 1626.

-

[88]

AD Isère, B 2092, non fol., arrêt du 16 novembre 1627.

-

[89]

Jacques Krynen, « De la représentation à la dépossession du roi : les parlementaires “prêtres de la justice” », Mélanges de l’école française de Rome, n° 1, 2002, p. 95‑119.

-

[90]

L’union du comté de Provence à la couronne de France a lieu en 1481. Le parlement d’Aix est institué par Louis XII quelques années plus tard, par un édit publié à Lyon en juillet 1501.

-

[91]

AD BdR, B 3319bis, fol. 35r.

-

[92]

AD BdR, B 3324, fol. 700r, ordonnance de règlement touchant les évocations des procès pendants devant les cours souveraines, La Bourdaisière, 18 mai 1529.

-

[93]

Est ici visé l’article 17, délibéré le 7 juillet 1648 : « Défenses aux parties de se pouvoir au conseil pour raison de ce, à peine de nullité, […] et que les arrêts qui seront donnés esdites cours ne pourront être cassez, revoquez ny sursis », cité par Fr.-A. Isambert, H. Taillandier et A. Jourdan, préc., note 21, vol. 17, p. 80.

-

[94]

Ces tribunaux sont composés de conseillers des deux confessions cohabitant dans le royaume : Eckart Birnstiel, « Les chambres mi-parties : les cadres institutionnels d’une juridiction spéciale (1576-1679) », dans Jacques Poumarède et Jack Thomas (dir.), Les Parlements de Province : pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIe siècle, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 1996, p. 121‑138.

-

[95]

Archives municipales d’Aix-en-Provence, BB 100, non fol., « Extraict du cayer presenté au roy par les gens des trois estats du pays et comté de Provence », 15 juin 1619.

-

[96]

La multiplicité des statuts et des particularismes provinciaux de l’ancienne France ont été abordés par une riche littérature scientifique, notamment à travers l’étude d’institutions politiques et judiciaires locales : Philippe Sueur, Le Conseil provincial d’Artois (1640-1790) : une cour provinciale à la recherche de sa souveraineté, Arras, Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, 1978-1982, en particulier, vol. 2, p. 383-445 ; Monique Cubells, « Le parlement de Provence et le particularisme provincial au xviiie siècle », dans J. Poumarède et J. Thomas (dir.), préc., note 94, p. 777-791 ; Marie-Laure Legay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux xviie et xviiie siècles, Genève, Librairie Droz, 2001 ; Martial Mathieu, Des libertés delphinales aux droits de l’homme (1349-1789). Essai sur la condition juridique des gouvernés, thèse de doctorat en histoire du droit, Grenoble, Université Grenoble II, 2001 ; Sylvain Soleil, « L’Ancien Régime : centralisateur ou respectueux des libertés ? », dans Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois (dir.), Décentraliser en France. Idéologies, histoire et prospective, Caen, Guibert, 2003, p. 13-32 ; Clarisse Siméant, Le rattachement des principautés à la Couronne de France : procédure d’union et privilèges (XIIIe-XVIe siècles), thèse de doctorat en histoire du droit, Paris, Université Paris-Sud, 2006 ; Thibault Barbieux, Contractualisme provincial et souveraineté monarchique dans la France d’Ancien Régime, Bayonne, Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2022.

-

[97]

La Provence ayant échu aux rois de France par testament à la fin du xve siècle ; le rattachement est validé par l’assemblée des états de Provence. Cette modalité de rattachement est comparée par Christian Bruschi à un contrat synallagmatique, entre le prince et les états, qui fixe les termes juridiques de l’union des deux entités territoriales. Christian Bruschi, « Les aspects constitutionnels du rattachement de la Provence au royaume de France », dans Aspects de la Provence, Marseille, Société de statistique d’histoire et d’archéologie de Marseille et de Provence, 1983, p. 29.

-

[98 ]

Gaspard-Honoré Coriolis, Traité sur l’administration du comté de Provence, t. 3, Aix- en-Provence, René Adibert, 1786, p. 544.

-

[99 ]

En Dauphiné, c’est le titre de « dauphin de Viennois et comte de Valentinois et Diois » qui doit figurer dans la suscription de toutes lettres patentes. Provence et Dauphiné sont les deux seules provinces à maintenir ce particularisme tout au long de l’époque moderne.

-

[100]

M. Cubells, préc., note 96.

-

[101]