Abstracts

Résumé

Le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) marque une grande convergence avec les approches de développement territorial qui s’inscrivent dans le cadre d’un développement économique endogène. Elle place les questions de la territorialisation, de la création de la valeur ajoutée et de la valorisation des ressources territoriales au coeur de son projet. Dans cette logique, notre étude vise à analyser le poids des plans de promotion de l’ESS dans les politiques des acteurs locaux publics à l’aide d’une démarche qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs avec les différents acteurs locaux – publics et privés – d’une région défavorisée au Maroc (Drâa-Tafilalet). Sont également présentées quelques pistes qui pourraient contribuer au développement et à la promotion du secteur de l’ESS au Maroc dans une perspective de développement territorial durable.

Mots-clés :

- Economie Sociale et Solidaire,

- développement territorial,

- politique publique,

- acteurs locaux,

- durabilité

Abstract

The Social and United Economy (SUE) sector marks a great convergence with territorial development approaches that are part of endogenous economic development. It places the issues of territorialization, the creation of added value and the development of territorial resources at the heart of its project. In this light, our study aims to analyze the weight of SSE promotion plans in the policies of local public actors through a qualitative approach based on semi-structured interviews with the various local actors—public and private—of a underprivileged region in Morocco (Drâa-Tafilalet). Some avenues that could help to develop and promote the SSE sector in Morocco in a perspective of sustainable territorial development are also presented.

Keywords:

- Social Solidarity Economy,

- territorial development,

- public policy,

- local actors,

- sustainability

Article body

Introduction

Dans un contexte d’économie mondialisée, de changement permanent à tous les niveaux et de compétitivités territoriales, le développement économique et social ne peut plus être perçu d’une façon standard ou uniforme dans les différents territoires. On assiste donc à la montée en puissance d’une nouvelle approche qui traite le développement économique dans une perspective territoriale conforme aux nouvelles exigences et attentes des espaces géographiques et de la population locale. En fait, dans l’optique d’une meilleure efficacité et efficience, le développement économique ne peut plus être envisagé uniquement par la voie du développement exogène ou des politiques de développement sectorielles ou globales imposées par le haut, parce que cette voie a montré ses impasses dans tous les pays du monde, mais il est très judicieux de repenser les actions, les politiques et les stratégies de développement économique dans un cadre local ou territorial homogène conformément aux approches de développement endogène, tout en exploitant les capacités et les ressources (génériques et spécifiques) des territoires.

Dans cette logique, l’économie sociale et solidaire (ESS) marque une grande convergence avec les approches de développement local et territorial qui s’inscrivent dans le cadre d’un développement économique endogène. L’ESS place les questions de la territorialisation, de la création de la valeur ajoutée et de la valorisation des ressources territoriales au coeur de son projet. L’ESS repose sur des approches innovantes pour trouver des réponses aux besoins locaux et contribue ainsi à la création d’emplois, de valeur ajoutée et de dynamiques territoriales qui favorisent la proximité des acteurs et la valorisation des ressources ancrées tout en développant le niveau d’innovation local. Ces dynamiques locales, créées par l’ESS, permettent de renforcer l’emploi local, de favoriser l’attractivité des territoires et de mobiliser les citoyens autour de projets collectifs variés. L’ESS représente donc un levier majeur pour le développement des territoires, surtout en régions rurales.

En effet, l’ESS repose sur plusieurs dimensions qui favorisent les dynamiques territoriales constructivistes. Ces nouvelles initiatives et dynamiques socioéconomiques territoriales créatrices d’emplois et de richesse sont souvent fondées sur les logiques de coopération et de collaboration, impliquant ainsi différents acteurs territoriaux (acteurs de l’ESS, acteurs publics, acteurs privés, collectivités territoriales, ONG, acteurs communautaires, citoyens, etc.). La question de la transversalité des politiques publiques est également un enjeu intéressant ; il est donc important de développer cette approche pour les projets des différents acteurs pour promouvoir le secteur de l’ESS.

En effet, au Maroc, comme dpartout ailleurs, les pratiques de l’ESS ont des racines très profondes dans les traditions économiques et sociales connues historiquement. Toutefois, le développement et la promotion du secteur de l’ESS ces dernières années reviennent au développement des initiatives socioéconomiques individuelles et collectives et à l’implication des acteurs de l’ESS et des acteurs privés, mais, essentiellement, grâce à la participation des acteurs publics. Ces derniers ont participé à la promotion du secteur, notamment en engageant des réformes institutionnelles et juridiques et des programmes d’appui et d’accompagnement, sans oublier les aides et les subventions dédiées aux acteurs de l’ESS (associations, coopératives, GIE, etc.).

Dans cette logique, notre étude vise à analyser le niveau d’appui technique et financier accordé par les acteurs publics locaux aux acteurs de l’ESS. En d’autres termes, nous visons à analyser le poids des plans de promotion de l’ESS dans les politiques des acteurs publics locaux en présentant quelques pistes qui pourraient contribuer au développement et à la promotion du secteur de l’ESS au Maroc dans une perspective de développement territorial durable.

1. Revue de littérature

1.1 L’ESS : une nouvelle recomposition entre l’économie, la société et le territoire

L’émergence du secteur de l’ESS dans les années 1980 revient en grande partie aux crises économiques et à l’ouverture des marchés (ou mondialisation) qui ont contribué à limiter les mécanismes d’intervention des États pour faire face au chômage, à la pauvreté, aux problèmes environnementaux, etc. En fait, par l’entremise d’activités liées à l’insertion et aux services à la personne et d’activités génératrices de revenus pour certaines catégories (femmes, jeunes diplômés, etc.), l’ESS essaie d’apporter des solutions à certains problèmes sociaux et économiques.

En tant que notion polysémique, l’ESS prend plusieurs appellations en fonction du contexte économique et culturel dans lequel celle-ci a émergé. Désignée sous le nom de « tiers secteur » (Nyssens, 2006), cette économie a décollé avec l’apparition de mouvements citoyens et des évolutions idéologiques universelles. Ainsi, aux États-Unis par exemple, on parle de non-profit sector ou de non-profit organizations (Salamon et Anheir, 1992). Au Royaume-Uni, on parle du volontary sector. Par ailleurs, pour la désigner, des auteurs parlent également de « tiers secteur » ou de « troisième secteur » (Defourny et Nyssens 2013). En Europe, son rayonnement s’est concrétisé par la notion d’économie sociale qui regroupe trois types d’entreprises sociales : les coopératives, les associations et les mutuelles (Mertens et Defourny, 1999). En Amérique du Sud, on parle d’économie de développement communautaire. En Afrique, en général, et au Maroc, particulièrement, une grande partie de l’économie demeure informelle. Cependant, de nombreuses pratiques citoyennes (sociales et solidaires) ont vu le jour, et elles constituent les piliers de ce que nous appelons aujourd’hui l’ESS. Bien que cette notion y soit récente (Fraisse et al, 2007), celle-ci repose sur l’organisation de pratiques héritées du bénévolat et de participation à un travail collectif très anciennes. De ce fait, on assiste dans les pays en voie de développement à l’émergence de ce troisième secteur.

Vu l’ampleur qu’elle a connue, l’économie sociale et solidaire revêt plusieurs significations ou définitions sur le plan conceptuel et s’attache à plusieurs activités productives, pour autant qu’elles s’inscrivent dans l’intérêt collectif d’une communauté dans un espace donné. Elle peut être définie par ses structures et composantes, ses valeurs et principes, ou encore par ses objectifs et rôles. En fait, sur le plan structurel, Henri Desroche découpe l’ESS en sept composantes : trois à caractère certain (coopératives, mutuelles et associations) et quatre à caractère incertain (entreprise à participation ouvrière, entreprise mixte en partenariat avec une municipalité, entreprise publique ayant une certaine autonomie de gestion et entreprise privée en partenariat avec un syndicat [Desroche, H., 1983]). Elle constitue donc un ensemble de structures économiques (coopératives, associations, mutuelles, etc.), qui fonctionnent selon le principe de l’utilité sociale dans un objectif de développement local et national (Draperi, J-F., 2007).

Pourtant, cette définition reste incomplète du fait qu’elle s’intéresse seulement au statut juridique des organisations en laissant de côté les pratiques de cette économie. Afin de combler cet écart, une définition plus complète a été proposée dans la mesure où elle considère l’ESS comme la combinaison d’un groupement de personnes et d’une entreprise produisant des biens ou services selon quatre règles essentielles : l’égalité, le déterminant de l’activité, la distribution des résultats, et la propriété durablement collective (Bouchard, et al., 2001). En plus, une autre définition de l’ESS a été proposée, visant particulièrement les services de proximité et leur dynamique sociale, dont les éléments fondamentaux sont la construction conjointe de l’offre et de la demande par les professionnels et les usagers à partir d’une impulsion réciprocitaire, l’alliance harmonieuse entre l’économie marchande, l’économie non marchande et l’économie non monétaire, et un rôle important dans le modèle de développement en émergence. (Lévesque et Mendell, 1999).

Ainsi, l’ESS se définit par les valeurs de citoyenneté et de solidarité sur lesquelles elle repose, comme elle se définit par ce qu’elle produit ; l’économique et le social constituent un moyen de changement social qui permet de créer des valeurs et de consolider les liens sociaux entre les différents citoyens (Kchirid, A., 2020 : 160). C’est une alternative prenant en compte la nécessaire recomposition des rapports entre économie et société. Donc, l’ESS regroupe deux concepts principaux, l’économie sociale et l’économie solidaire, en un seul.

L’économie sociale fait référence aux initiatives économiques et sociales fondées sur des principes autres que la rentabilité et la rémunération du capital, tandis que l’économie solidaire fait référence à l’ensemble des activités économiques soumises à la volonté d’un agir démocratique où les rapports sociaux de solidarité priment sur l’intérêt individuel et le profit matériel. De la sorte, elle contribue à la démocratisation de l’économie à partir d’engagements citoyens (Seus, 2008 : 72). Elle contribue fortement à l’ancrage du local et des rapports de proximité, puisqu’elle participe à la création des acteurs soucieux de répondre à un manque d’offre de la part du secteur privé ou public. Le but premier n’est pas de déclencher une activité rentable, ni d’accumuler des bénéfices financiers, mais plutôt d’assurer la satisfaction des besoins de la société. Ainsi, l’économie solidaire peut être définie par ses finalités. Elle vise à assurer l’insertion, le renforcement du lien social et la production autrement (Collette et Pigé, 2008, p. 8).

De ce fait, nous pouvons avancer que l’ESS repose sur des initiatives socioéconomiques qui sont ancrées localement et qui visent la création des gains sociaux et environnementaux au premier rang (la non lucrativité) dans une perspective volontariste, démocratique et solidaire. Pour cela, l’ESS s’articule autour des trois volets suivants ; la pluralité des pratiques de production, d’échange et de financement, les valeurs comme point de référence pour l’action, et l’objectif de changement social institutionnel et d’innovation sociale (Bessis & Hillenkamp, 2013, p. 4). Rassemblant ces caractéristiques, la notion d’ESS est présentée par l’Organisation internationale du Travail (OIT) comme désignant les activités des entreprises et des organisations (coopératives, mutuelles, associations, fondations, et entreprises sociales) qui produisent des biens, des services et des connaissances tout en poursuivant des objectifs à la fois économiques et sociaux et de promotion de la solidarité (Masquelin, 2014).

En termes d’objectifs, l’ESS peut être vue comme l’ensemble des acteurs socioéconomiques qui ont pour mission principale le renforcement et la consolidation de la solidarité sociale ainsi que le développement d’un ensemble de mécanismes pouvant créer de la valeur ajoutée sociale, partant d’un engagement collectif des citoyens vivant en société (Haddadi, L. et Titouche, R. 2021 : 93). Dans ce cadre, la réussite de cet objectif dépend du niveau de solidarité des citoyens, plus particulièrement une solidarité qui doit favoriser l’émergence et le développement des dynamiques locales dans une perspective de développement territorial participatif.

Par conséquent, l’ESS se distingue par l’unité entre ses membres, qui reflète concrètement le concept de la solidarité. Cette unité résulte de la conviction d’implication et de partage volontaire et responsable intermembres selon une approche de réciprocité. Ainsi, les structures ou les acteurs de l’ESS s’assujettissent à une configuration participative instituée autour d’un ensemble de valeurs telles qu’une communauté réunie autour d’un objectif partagé, l’implication responsable et la gestion démocratique, l’indépendance par rapport aux pouvoirs de l’Etat, l’utilité sociale au sens d’une priorisation de service aux collectivités par rapport au profit, l’inclusion, l’équité et le développement local.

Historiquement, si la reconnaissance et l’existence de l’économie sociale[4] remontent à plusieurs années, le concept d’économie solidaire est beaucoup plus récent. Il est apparu durant le dernier quart du 20e siècle dans un certain nombre de pays européens, notamment la France. Ce concept est composé de formes hybrides d’économie de marché, non marchandes et non monétaires dont les ressources peuvent provenir de vente des biens et services, de subventions publiques et dons, ou encore du bénévolat – ressources hybrides- (Monzon et Chaves, 2012). En ce qui concerne l’ESS, certains écrits stipulent qu’elle date des années 1980. Or, en réalité, cette économie existe depuis bien longtemps dans les pratiques socioéconomiques des différents peuples au niveau des relations sociales au sein des organisations sur le plan économique.

Dans le contexte des pays du Maghreb et d’Afrique, particulièrement le Maroc, les pratiques de l’économie solidaire ont des racines plus profondes dans la tradition économique et sociale connue à travers l’histoire sociale de ces pays. Au Maroc, par exemple, bien que l’émergence de l’ESS sous une forme structurée et organisée soit relativement récente (les années 2000), les principes de base tels que les cultures de solidarité et d’entraide et le travail collectif de ce type d’économie, sont ancrés dans les traditions anciennes (CESE, 2015).

Dans cette logique, nous pouvons affirmer que le secteur de l’ESS, tel qu’il est connu aujourd’hui, remonte à un passé très lointain et a existé sous une autre forme. Les pratiques religieuses et traditionnelles telles que la Zakat[5], la Sadaqa[6], le Waqf ou « les biens Habous »[7], la Touiza[8], la jemaâ[9], la finance informelle[10] etc., ont été établies dans le but d’apporter des solutions aux problèmes rencontrés dans la société marocaine (et africaine) mais également pour combler le vide laissé par le gouvernement. Depuis l’antiquité, les paysans marocains dans le monde rural font appel aux institutions traditionnelles comme la Touiza, la jemaâ et l’Agadir, en tant qu’actions collectives pour mutualiser les efforts, réduire les coûts et consolider l’esprit communautaire (Sadik, 2019).

Pendant longtemps, ces pratiques ont permis à la communauté marocaine de développer des normes et des valeurs axées sur l’entraide, la solidarité et la bienveillance. Néanmoins, et bien qu’elles aient toutes eu un impact sur l’évolution de la société, certaines ne sont plus mises en oeuvre. Cette disparité s’expliquerait par des effets liés à l’innovation ainsi qu’à des changements politiques, économiques et sociaux qui ont conduit petit à petit les habitants à un certain individualisme. De ce fait, l’existence de ces valeurs anciennes suggère qu’elles s’accordent avec les principes de l’économie sociale et solidaire (Achour, 2018).

Au Maroc, le développement de l’économie informelle va de pair avec l’émergence de structures de l’ESS à la fin des années 1980 et au début des années 1990. En effet, l’application du Programme d’ajustement structurel (PAS) suite aux accords passés avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale s’est traduite par un désengagement progressif de l’État de plusieurs secteurs économiques et sociaux, entraînant des conséquences néfastes sur l’emploi, sur l’offre de services publics et sur le pouvoir d’achat de la population. Depuis le lancement de l’Initiative nationale de développement humain (INDH) par le roi Mohammed VI en mai 2005, les organisations de l’ESS interviennent de plus en plus afin, entre autres, d’identifier les besoins des populations, de porter des activités et des projets générateurs de revenus, d’améliorer l’efficacité de l’impact des projets sur les populations bénéficiaires et de participer au financement et aux organes de gouvernance de l’INDH (Ghos et al., 2013).

Les organisations de l’ESS se sont développées dans les pays d’Afrique et ont gagné du terrain dans plusieurs domaines longtemps réservés à l’État tels que la fourniture des services et des équipements de base, surtout dans le monde rural, la lutte contre l’analphabétisme, la création et l’accompagnement de projets de développement local, la promotion et l’intégration de la femme dans le circuit économique, la promotion d’activités génératrices de revenus (Ghos et al., 2013). Ainsi, le secteur de l’ESS, appuyé par son fort potentiel, gagnerait désormais à être valorisé et structuré pour qu’il puisse jouer le rôle d’un levier de développement socio-économique, créateur de la richesse et d’emplois. Le point fort des acteurs de l’ESS réside dans leur niveau de proximité avec les populations locales qui leur permet de bien connaitre les vraies attentes et besoins sur le territoire.

En outre, une controverse ancienne existait entre Desroche et Bastide à propos du lien entre le coopérativisme et les institutions coutumières de solidarité et d’entraide. Le premier observait en 1962, au sud du Sahara, que le mouvement coopératif constituait un mode d’organisation qui permettait de préserver les valeurs communautaires anciennes et de promouvoir le développement (Desroche, 1976 : 267-268). Le deuxième s’est interrogé sur la compatibilité entre les logiques communautaires et les logiques coopératives, voyant dans la greffe coopérative une importation européocentrique supplémentaire (Bastide, 1970 : 231). Autrement dit, si la forme institutionnelle coopérative reprend effectivement certains des mécanismes coutumiers de solidarité en milieu rural, l’articulation est loin d’être automatique. Dans certains cas, la coopérative peut venir remettre en question la structure de pouvoir communautaire, par exemple en renforçant la capacité d’action des femmes ou des jeunes (M. Haubert, 1981).

Dans le contexte du Maroc, qui demeure un pays de traditions et de solidarité communautaire depuis toujours, les relations socioéconomiques avant, pendant et même après le protectorat étaient presque entièrement organisées sous différentes formes solidaires. Il est question des anciennes institutions coutumières de solidarité et d’entraide au Maroc, telles que la jemaâ, la Touiza, Agadir, la finance informelle. Ces pratiques communautaires traditionnelles, en plus des pratiques religieuses de solidarité (Zakat, Sadaqa, Waqf, etc.) sont les manifestations les plus apparentes de la dynamique collective et de la prise en charge par la population de ses problèmes et ses projets communautaires. Ces pratiques solidaires s’appliquent par la population locale, depuis longtemps, dans différents domaines tels que l’agriculture, l’irrigation, le stockage et la sécurisation des denrées alimentaires et des récoltes, l’éducation et l’enseignement religieux. Autant dans le monde rural qu’urbain, ces pratiques communautaires étaient fondées sur l’obligation d’entraide liée à la survie, et les groupements soutenant ces actions collectives étaient organisés par référence au droit musulman ou au droit coutumier (Oudada et Adrdour,).

Depuis la fin des années 1980, et malgré la poursuite des pratiques traditionnelles ou des anciennes institutions coutumières de solidarité, d’autres formes de travail solidaire ont émergé dans le contexte marocain, et le travail coopératif ou solidaire s’est organisé dans le cadre des institutions juridiques (les coopératives, les mutuelles et les associations). Ces nouvelles formes de travail solidaire se ressemblent et recoupent un certain nombre de points avec les pratiques traditionnelles de solidarité au niveau des principes de base (le travail solidaire, l’acapitalisme, l’intercoopération, le partage et la contribution), des objectifs et parfois même des mécanismes de travail. Cette situation pousse à se questionner : ces nouvelles formes de solidarité s’inscrivent-elles dans la continuité des pratiques traditionnelles ou sont-elles des formes indépendantes du travail coopératif et solidaire ?

Aujourd’hui, c’est le tissu associatif et coopératif de proximité qui prend la relève et dénote un dynamisme tous azimuts à l’écoute et au service des populations locales, non plus par des engagements impératifs, comme jadis, mais par des engagements personnels, volontaires et librement consentis. Cependant, on ne peut pas affirmer avec certitude que les nouvelles formes de l’ESS s’inscrivent dans la continuité des pratiques traditionnelles ou que ces nouvelles formes sont totalement indépendantes des institutions traditionnelles de solidarité qui existaient au Maroc. Néanmoins, compte tenu des objectifs et des mécanismes de fonctionnement communs, on peut dire que les organisations de solidarité modernes se sont inspirées d’un certain nombre d’aspects des institutions traditionnelles de solidarité. De ce fait, on peut dire que les organisations de l’ESS, notamment les coopératives, peuvent être ainsi considérées comme une innovation organisationnelle et sociale qui repose plus ou moins sur les pratiques des institutions traditionnelles de solidarité.

En effet, font partie de l’ESS les institutions ou les structures ayant une finalité particulièrement sociale, proposant de nouveaux modèles économiquement viables et inclusifs et produisant des biens et services orientés vers l’élément humain dans une optique de satisfaction des besoins sociaux en conformité avec l’intérêt général, et dans un processus de développement durable et de lutte contre l’exclusion. Les valeurs de solidarité et de coopération, l’ancrage local des emplois ainsi que l’engagement citoyen dans les projets menés font de l’ESS un levier de développement local durable qui contribue au développement économique des territoires, aussi bien urbains que périurbains et ruraux. L’ESS représente un moyen d’accélérer la transition solidaire des territoires en répondant aux défis sociaux, écologiques et démocratiques. La place de l’ESS dans l’économie de proximité est évidente. Les produits et services que les entreprises de l’ESS mettent en oeuvre contribuent à la création d’emplois sur les territoires, la plupart du temps non délocalisables. En plus de participer au développement local des territoires, l’ESS renforce leur dynamisme et leur attractivité.

L’ESS oeuvre à réconcilier les principes d’équité, de justice sociale, de proximité et de territorialité avec le développement économique, ainsi que la vitalité économique avec les finalités du développement humain (Kchirid, A., 2020 : 159). Cependant, l’enjeu aujourd’hui n’est plus de définir ou de comprendre l’importance de l’ESS : celle-ci est factuelle et évidente. En effet, l’enjeu, pour tous les acteurs, surtout les collectivités territoriales, est de promouvoir et de développer cette économie en optant pour un modèle de développement plus adéquat.

1.2 L’ESS : des principes et objectifs multiples

En tant que troisième pilier sur lequel doit pouvoir reposer une économie équilibrée et inclusive aux côtés du secteur privé et du secteur public, l’ESS repose sur un ensemble de principes fondateurs générant et favorisant les relations de confiance et de développement de la coopération entre les acteurs (Parodi, M., 2005), parmi lesquels :

-

le principe de la solidarité entre les membres et les acteurs ainsi que la solidarité générationnelle ou intergénérationnelle demeurent les piliers transversaux de toute forme d’ESS. Ce principe situe d’entrée de jeu les acteurs de l’ESS comme étant des acteurs clés de la cohésion sociale à l’échelle territoriale ;

-

le principe d’acapitalisme ou de lucrativité limitée qui situe les structures de l’ESS sur le plan voisin des établissements publics qui ne cherchent pas le profit (ils sont des organisations à but non lucratif). Malgré l’absence de l’objectif lucratif, ce principe génère des externalités positives à l’établissement des alliances et des partenariats entre les acteurs publics locaux et les acteurs de l’ESS telles que la confiance (facteur clé de la bonne coordination), la durabilité des structures implantées sur un territoire, et la forte résistance au risque de captation et de délocalisation des entreprises ;

-

le principe d’intercoopération, qui s’articulent sur les deux premiers, lequel, dans le cadre de la solidarité et en l’absence de la logique lucrative, doit logiquement prédisposer les acteurs de l’ESS en faveur d’une coopération élargie et durable avec les acteurs publics locaux et privés dans une perspective de développement local ;

-

le principe d’éducation coopérative ou d’apprentissage collectif partagé entre les différentes organisations et structures de l’ESS, lequel favorise l’amélioration permanente des structures de l’ESS et doit logiquement faire des acteurs de l’ESS des acteurs apprenants pour jouer un rôle clé dans le processus de développement.

D’un autre côté, l’ESS contribue à sécuriser un accès équitable aux ressources naturelles, lesquelles constituent le socle de tout processus de développement local dans une optique durable. Le commerce local, par exemple, opéré par les associations et coopératives locales, offre des solutions alternatives aux problèmes environnementaux par le recyclage des matières, le recours aux énergies renouvelables, la distribution équitable des produits, etc. En fait, l’innovation, la protection des ressources naturelles non renouvelables et l’équité intergénérationnelle occupent une place importante dans la philosophie de l’ESS.

Évidemment, l’ESS vise à renforcer l’autonomie des acteurs socioéconomiques non traditionnels. Parmi ceux-ci, nommons les femmes, dont les initiatives occupent une place prépondérante dans le secteur. L’ESS s’attaque donc à l’inégalité entre les sexes et contribue à l’autonomisation des femmes, lesquelles restent souvent au bas de l’échelle sociale et économique surtout dans les pays en voie de développement.

En outre, l’ESS participe à l’orientation d’un nombre important des jeunes — dans les espaces ruraux principalement — vers des initiatives à caractère agricole ou sanitaire, ce qui conduit à la diversification de la production et l’amélioration de la qualité. Par conséquent, ceci offre de belles perspectives d’emploi et améliore la sécurité alimentaire. Sans pour autant oublier que l’ESS encourage la création des mécanismes de financement alternatifs et innovants (coopératives financières et structures locales de la microfinance…) soutenant les principes de solidarité pour financer les initiatives économiques locales.

En bref, il se révèle que l’ESS valorise les valeurs et des principes qui reposent sur les besoins du territoire et des habitants, et cherche, dans une atmosphère participative volontaire d’entraide et d’indépendance et via les organisations et les structures de l’ESS, à atteindre un équilibre entre le développement économique et l’équité sociale du niveau local au niveau mondial.

1.3 L’ESS : une pratique ancienne et un cadre juridique évolutif

L’économie sociale et solidaire repose sur une multitude d’acteurs et de structures d’appui qui travaille peu à peu, de manière à oeuvrer en complémentarité pour défendre et promouvoir les valeurs de l’ESS. Au Maroc, nous trouvons notamment les acteurs traditionnels du secteur : les coopératives[11], les mutuelles et les associations. En fait, le tissu coopératif constitue la composante capitale du secteur, tant par le nombre de coopératives ou d’emplois créés que par sa contribution active dans le développement économique et l’inclusion sociale nationale. Ce mouvement coopératif, tirant parti des traditions marocaines ancrées, a connu une évolution importante sur tous les plans. Aujourd’hui, le tissu coopératif marocain compte plus de 40 531 coopératives, tous secteurs confondus, avec un total de 646 901 adhérents.

Cette évolution est due à un long parcours de militantisme, des efforts investis par les acteurs et de restructurations juridiques. Les premiers textes relatifs à l’organisation des coopératives sont ; le Dahir[12] de 1922 (autorisant la création de coopératives de consommation entre les colons), le Dahir de 1935 (relatif au crédit mutuel et la coopération agricole pour la constitution de coopératives agricoles pour les colons) et le Dahir de 1937 (autorisant la constitution de coopératives agricoles marocaines dans le secteur céréalier pour les « Indigènes »[13]. C’est en 1938 qu’un Dahir a été publié autorisant la création des coopératives par les marocains dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat. Les autres secteurs devaient attendre l’ère postcoloniale pour disposer des textes de lois ou des décrets autorisant et organisant la constitution de coopératives : les banques populaires régionales (1961), le commerce en détail (1963), la pêche artisanale et l’habitat (1968) et la réforme agraire (1966 et 1972).

Tous ces textes présentaient un aspect restrictif, limitatif et défaillant à plusieurs niveaux ; juridiques, structurels, et organisationnels. Ayant pris conscience de ces lacunes et ces limites, le législateur marocain a promulgué une loi pour un secteur coopératif ouvert sur toutes les activités humaines et sur toutes les catégories de producteurs ou consommateurs. Il s’agit de la loi n° 24-83, fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du Développement de la Coopération, promulguée en octobre 1984 et entrée en vigueur en septembre 1993. Dans le but d’améliorer le cadre juridique des coopératives au Maroc dans une logique de promotion et de structuration du secteur, la loi n° 112.12 abrogeant la loi n° 24.83 a été publiée au Bulletin Officiel n° 6318 du 18 décembre 2014.

Compte tenu de son rôle crucial et vital, le tissu associatif constitue un levier principal de l’ESS vu sa contribution au développement social et humain par le biais de ses activités diverses et multidimensionnelles. Depuis la mise en application du Dahir n° 1-58-376[14] réglementant le droit d’association, la dynamique associative au Maroc n’a cessé d’évoluer grâce à cette loi et à d’autres restructurations juridiques et organisationnelles que le secteur a connues.[15] Le secteur associatif au Maroc, stimulé par la forte demande étatique, a connu donc une forte émergence et une ouverture remarquable sur d’autres domaines en plus des domaines traditionnels, ce qui a favorisé le développement et la promotion de ce tissu. Actuellement, le secteur associatif national compte plus de 200 000 associations légalement enregistrées, qui couvrent toutes les régions et attirent les différentes catégories sociales.

Les mutuelles, à leur tour, constituent le troisième pilier de l’ESS au Maroc, elles se définissent par le dahir n° 1-57-187 portant statut de la mutualité comme étant des groupements à but non lucratif, qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l’intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide tendant à la couverture des risques pouvant atteindre la personne humaine. Ce tissu, composé de près de 40 mutuelles au Maroc, s’intéresse principalement au secteur sanitaire en offrant des services liés au bien-être des citoyens pour un accès solidaire à la protection contre les risques.

En plus de ces acteurs principaux de l’ESS, il existe d’autres acteurs ou organismes ayant pour vocation l’accompagnement et le soutien de l’ensemble des acteurs de l’ESS. Parmi ces acteurs, on trouve notamment :

-

l’Office de développement de la coopération (ODCO), organe chargé de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale dans le domaine des coopératives, à l’exception des coopératives de la réforme agraire ;

-

L’Agence de développement social (ADS), établissement dédié à la réduction de la pauvreté et à la promotion du développement social au Maroc ;

-

Maroc Taswiq, qui se positionne aujourd’hui en tant qu’agrégateur des petits et moyens producteurs dans le cadre du « Plan Maroc Vert » ;

-

l’Entraide nationale, qui a pour mission d’apporter toute forme d’aide et d’assistance aux populations et de concourir à la promotion familiale et sociale ;

-

la Promotion nationale, qui coordonne et met en oeuvre la réalisation du plein-emploi des populations rurales pour promouvoir la mise en valeur du territoire national ;

-

l’Agence de développement agricole (ADA), qui a pour mission de soutenir l’agriculture solidaire par la promotion et la mise en oeuvre de projets économiquement viables en vue d’améliorer le revenu des agriculteurs.

1.4. Mesures d’appui et d’accompagnement centrales au secteur de l’ESS

Le développement de l’ESS et son soutien dépendent essentiellement de sa reconnaissance par les pouvoirs publics (des plus hautes instances politiques jusqu’aux décideurs locaux) et par le monde économique dans son ensemble. Depuis l’indépendance du Maroc, le secteur coopératif ou de l’ESS marocain a bénéficié d’un accompagnement et d’un soutien sur plusieurs plans, notamment au niveau juridique, technique, financier, institutionnel, commercial, etc. Cet appui s’est étalé sur plusieurs étapes[16] :

-

Le premier plan quinquennal 1960-1964 avait consacré aux coopératives une place centrale dans le développement agricole, ainsi que le code des investissements agricoles de 1969.

-

L’année 1962 a vu la création du Bureau du développement de la coopération, qui deviendra en 1975 l’Office de développement de la coopération (ODCo), établissement public chargé de promouvoir l’action coopérative et d’appuyer les coopératives, notamment en matière d’assistance juridique, de gestion, de mise à niveau, de commercialisation.

-

Le plan laitier de 1975, fondé sur l’organisation des producteurs de lait en coopératives de collecte dotées de centres équipés en bacs frigorifiques et bénéficiant d’encadrement, d’appui financier, d’approvisionnement en moyen de production et de garantie de commercialisation de la production.

-

La promulgation de textes juridiques relatifs à la création de coopératives dans plusieurs secteurs (habitat, mines, commerce en détail, pêche, crédit populaire) couronnés par la promulgation en octobre 1984 de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office de développement de la coopération.

-

Un appui financier sous forme de crédits bancaires avec un traitement particulier a été offert aux coopératives agricoles par la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA), aux coopératives artisanales par la Banque populaire et aux coopératives d’habitat par le Crédit immobilier et hôtelier (CIH).

-

Une exonération fiscale bénéficiait aux coopératives selon les articles 87 et 88 de la loi n° 24-83 jusqu’à 2005, où une révision, faite par la loi sur les finances, avait mis fin à cette exonération générale, imposant à l’IS et à la TVA, les coopératives qui faisaient la transformation des produits provenant de leurs membres et dont le chiffre d’affaires dépasse 5 millions de dirhams. Ce seuil a été revu en augmentation à 10 millions de dirhams par la loi de finances de 2013.

-

La mise en place de la l’Initiative nationale de développement humain (INDH) en 2005, dans une perspective de création des activités génératrices de revenus (AGR) pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la précarité. Cette stratégie constitue un programme de mise en valeur du secteur de l’ESS qui, apparemment, a pris une nouvelle ampleur.

-

La mise en valeur du secteur de l’ESS dans le « nouveau modèle de développement » (NMD) en tant que levier principal de développement économique et social au Maroc.

-

L’adoption des ministères qui s’occupent de plus en plus de l’ESS (un premier ministère des Affaires générales, de l’Économie sociale, de la Petite et moyenne entreprise et de l’artisanat a vu le jour en octobre 2000. Un ministère de l’artisanat et de l’ESS de plein exercice a vu le jour en 2014, et en 2017, ainsi qu’un secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie). Les départements ministériels sectoriels ont installé, de leurs côtés, des services d’encadrement technique des coopératives, aux niveaux central et provincial et ont réservé des lignes budgétaires pour le soutien matériel et humain des coopératives (et des acteurs de l’ESS) relevant de leurs champs d’intervention respectifs.

-

L’adoption de plusieurs stratégies et programmes par le ministère en vue de développer et promouvoir le secteur de l’ESS à l’instar de la stratégie de développement de l’Artisanat à l’horizon 2030, et le programme d’appui MOAZARA.

L’ensemble de ces mesures d’accompagnement étatique aux acteurs de l’ESS, entre autres, ont permis aux petits producteurs ou artisans agrégés dans des coopératives de faire face à une multitude de contraintes dont ils souffraient. Ainsi, ces mesures témoignent de l’engagement du Maroc dans ce secteur depuis longtemps.

Dans le but de mieux répondre aux nouvelles attentes et exigences du marché local et national, les mesures de soutien et d’accompagnement étatique destinées aux acteurs de l’ESS ont dû s’adapter à l’environnement de ces derniers. Ces mesures ont également impacté les profils des adhérents, qui ont changé carrément avec l’émergence de nouveaux acteurs tels que : les jeunes diplômés, la femme rurale, les personnes en situation d’handicap, les immigrés de retour, etc. d’un autre côté, ces mesures ont permis en plus de l’ouverture du secteur sur le marché international, l’apparition de nouvelles activités ou de nouveaux champs d’action pour les acteurs de l’ESS tels que la valorisation des produits de terroir, l’alphabétisation, les énergies renouvelables et la numérisation. Dans ce qui suit, nous présentons quelques chiffres clés du secteur de l’ESS au Maroc :

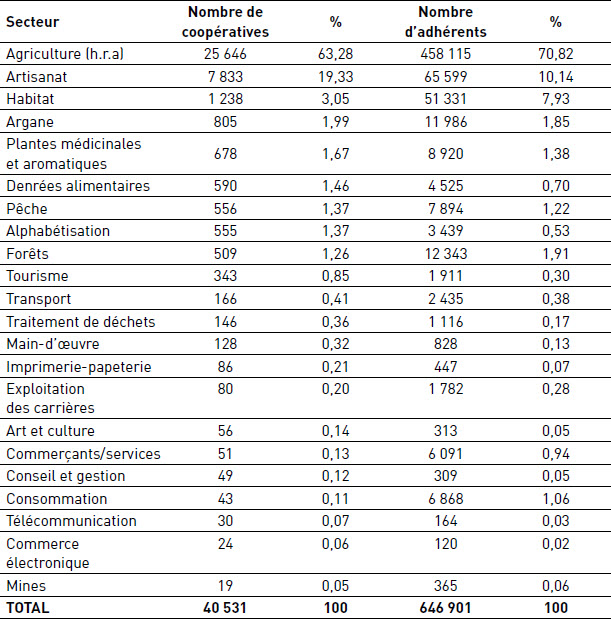

Tableau 1

Nombre de coopératives par secteur au Maroc

D’après le tableau nous pouvons déduire que la grande majorité des coopératives au Maroc sont opérantes dans le domaine d’agriculture (63,28 % du total des coopératives), suivi par le secteur d’artisanat qui fédère 19.33 du total des coopératives nationales. Ainsi, ces deux secteurs rassemblent plus de 81 % des adhérents des coopératives au Maroc. Donc, malgré l’ouverture des acteurs de l’ESS sur d’autres domaines d’activités, les secteurs traditionnels restent toujours les préférés pour les citoyens.

Cette situation peut peut-être expliquer par la dominance des coopératives dans monde rural à la différence du monde urbain qui se caractérise par d’autres formes juridiques telles que la société. Ainsi, dans le monde rural (qui s’étend sur 90 % de la superficie du Maroc et représente 40 % de la population nationale et regroupe 85 % des communes selon l’HCP en 2014), on trouve une dominance quasi totale des activités agricole et artisanale. Ce qui explique que toutes les initiatives presque de coopération autour des activités agricole et/ou artisanale dans le monde rural se manifestent via les organisations de l’ESS, notamment les coopératives et dans certains cas les associations. Ceci se justifie également d’un point de vue juridique, du fait que le premier dahir de 1938 relatif à la constitution de coopératives par les Marocains n’a autorisé que la constitution des coopératives dans deux secteurs exclusivement ; l’agriculture et l’artisanat (Alaoui et Zouiten, 2022).

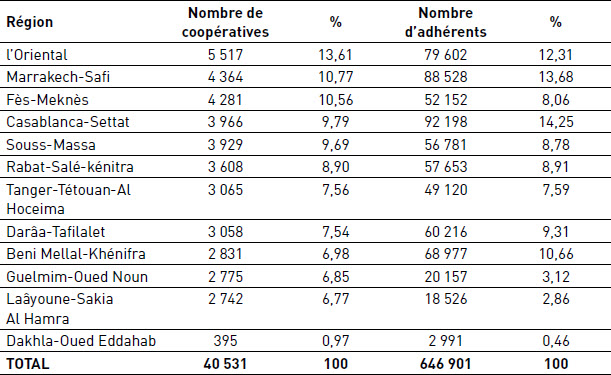

Tableau 2

Nombre de coopératives par région au Maroc

D’après le tableau, nous pouvons déduire qu’en termes de nombre de coopératives, l’Oriental domine avec 13,61 %, suivi par la région Marrakech-Safi (10,77 %), puis Fès-Meknès (10,56 %) et Casablanca-Settat (9,79 %). La région Drâa-Tafilalet se trouve en huitième place représentant 7,54 % des coopératives. Pourtant, sur le plan de nombre d’adhérents, la région se trouve en quatrième position (9,31 %) après Casablanca-Settat (14,24 %), Marrakech-Safi (13,68 %) et l’Oriental (12,31 %). Ce qui signifie que les habitants de Drâa-Tafilalet préfèrent s’organiser plus dans des coopératives que de créer de nouvelles organisations.

2. Méthodologie de travail et outils

2.1 Terrain de recherche et ses spécificités

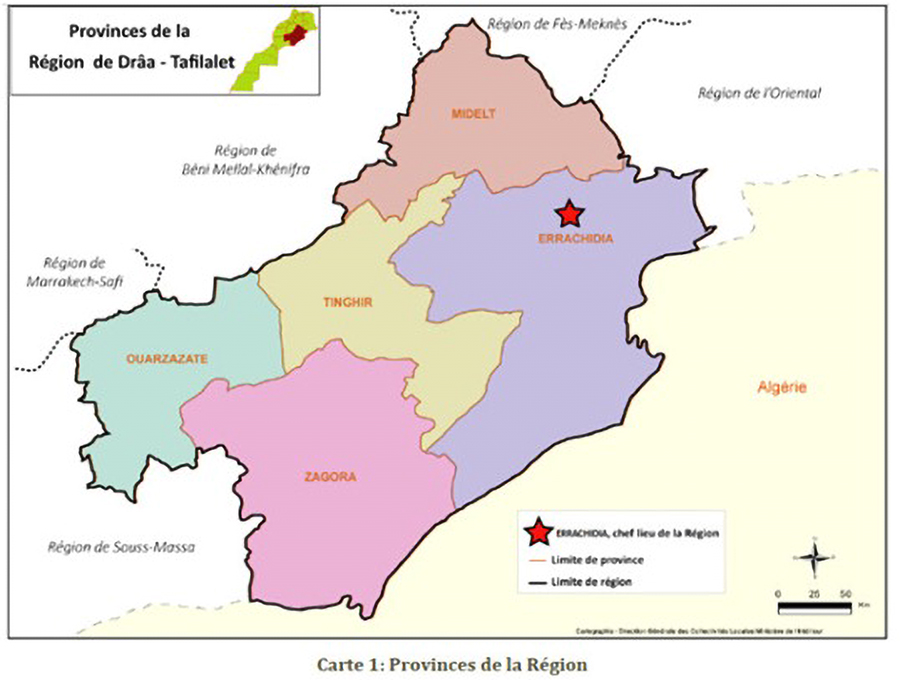

La présente recherche a été réalisée dans le cadre de la région de Drâa-Tafilalet, dont le chef-lieu se situe à la ville d’Errachidia. Elle a été instituée à l’instar des 11 autres régions du Royaume, conformément au décret n° 2.15.10 du 20 février 2015, fixant le nombre des régions, leurs noms, leurs chefs-lieux et les préfectures et provinces les composant, publié au Bulletin Officiel n° 6340 du 5 mars 2015. Sa création est intervenue dans le cadre de la mise en oeuvre de la régionalisation avancée adoptée par la constitution marocaine de 2011.

Carte 1

La région Drâa-Tafilalet (HCP, 2014)

Sur le plan géographique, la région a des limites administratives avec les régions de Fès-Meknès et la région de Béni Mellal-Khénifra au Nord ; la région de l’Oriental à l’Est ; les régions de Marrakech-Safi et la région de Souss-Massa à l’Ouest ; et l’Algérie à l’Est et au Sud. Sur le plan administratif, la région de Drâa-Tafilalet se compose de 5 provinces (Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Midelt et Tinghir) et de 125 communes (16 communes urbaines et 109 Communes Rurales).

La région de Drâa-Tafilalet est un espace à dominance oasienne (les oasis occupent 88 % de la superficie de la région). Elle compte, selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2014, 1 635 008 habitants (contre 1 493 347 en 2004), soit l’équivalent d’environ 4,8 % de la population totale du pays. La population urbaine de la région est de l’ordre de 560 738, représentant 34,2 % de sa population totale. Son économie repose essentiellement sur le secteur tertiaire qui crée plus de 61 % de la richesse tandis que le secteur primaire ne participe qu’en raison de 20 % et le secondaire, avec 19 %. L’économie de la région Drâa-Tafilalet est structurée autour de trois secteurs phares : l’agriculture, l’énergie durable et l’exploitation minière, le tourisme et l’industrie culturelle. Les ressources humaines constituent une force de motricité de cette économie comme elle jouit d’une homogénéité géographique et naturelle.

Compte tenu de sa situation géographique, la région se caractérise par un climat semi-désertique dont les principaux traits sont : — Un écart thermique important entre les températures très élevées de l’été (42°C comme moyenne et celles très basses de l’hiver (-0,5°C comme moyenne). - Des précipitations faibles et réparties de façon irrégulières dans le temps et dans l’espace. La majorité du territoire rassoit moins de 100 mm de pluie par an. - Des vents enregistrant des vitesses supérieures à 57,6 km/h aux mois de mai, juin juillet et aout.

Selon la carte de pauvreté de 2007, le taux de pauvreté dans la région s’est situé (21,2 % contre 8,9 %) l’échelle nationale, soit un écart négatif de 12,3 points. Cette région enregistre les taux de pauvreté les plus élevés du pays. 25 communes à caractère rural relevant de cette région ont un taux supérieur à 30 % et figurent parmi les territoires ciblés de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH). Cette région enregistre un taux d’activité de 41,3 % avec la création de 17 000 emplois par rapport au taux de chômage qui était prévu à 5,9 %, un taux respectif par rapport à d’autres régions (HCP,2014).

Il est à noter que l’organisation territoriale du Maroc (ou le découpage territorial) repose sur deux éléments ; les services déconcentrés de l’État non élus chargés de garantir le bon fonctionnement des administrations et le respect de la loi et les collectivités territoriales administrées par des conseils élus par la population et qui nous concerne à ce niveau. Les collectivités territoriales sont par ordre décroissant en termes d’importance : les régions, les provinces, et les communes. Le Maroc compte actuellement 1538 communes (256 urbaines, 1282 rurales). Ces communes sont toutes regroupées au sein de préfectures (13) ou de provinces (62). Les préfectures ou provinces font partie de 12 régions.

La région en tant que collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et de l’autonomie financière. Elle est chargée dans le cadre de son cercle territorial, de promouvoir, d’organiser, de coordonner et de suivre le développement intégré et durable, en particulier, ce qui concerne l’amélioration de son attractivité territoriale et le renforcement de sa compétitivité économique. Elle est chargée également de l’adoption des mesures d’encouragement de l’entreprise et de son environnement, en vue de l’accélération de l’implantation des activités génératrices de richesse et d’emploi, l’optimisation de l’utilisation et la valorisation des ressources naturelles, l’amélioration des capacités de gestion des ressources humaines et leur formation, et de manière générale, la contribution au développement durable, en tenant compte des politiques et stratégies générales et sectorielles de l’Etat dans ces domaines[17].

A cet effet, et conformément aux dispositions de l’article 140 de la constitution, la région exerce des compétences propres (développement régional, L’aménagement du territoire) des compétences partagées avec l’Etat (Le développement économique, Le développement rural, Le développement social, L’environnement, La culture et Le tourisme) et d’autres transférées par l’Etat dans le cadre du principe de subsidiarité (Les équipements et infrastructures régionales (l’industrie, la santé, le commerce, l’enseignement, la culture, le sport, l’énergie, l’eau et l’environnement).

2.2 Méthodologie de la recherche

Afin de mieux décortiquer notre problématique de recherche, nous comptons une démarche hypothético-déductive. Cette dernière, introduite par William Whewell1 (1794–1866), s’appuie sur des propositions hypothétiques au départ pour en déduire après des conséquences logiques. Elle va du général au particulier. Autrement, la détermination d’une théorie de portée générale précède le processus de vérification dans un contexte particulier. Ainsi, le paradigme positiviste est intimement lié à l’approche hypothético-déductive depuis longtemps dans les recherches, notamment en sciences économiques.

Cette recherche repose sur deux parties, dans le cadre de la première, nous aboutissons à la présentation de la problématique de recherche, élaboration du cadre théorique, l’énonciation des hypothèses et de la spécification du cadre opératoire. Dans la deuxième, nous présentons notre terrain d’étude et nous terminerons par la présentation, l’analyse et l’interprétation des résultats, tout en mettant l’accent sur les points susceptibles de contribuer à la promotion du secteur de l’ESS à l’échelle territoriale.

Notre étude, qui cherche à analyser la place du secteur de l’ESS dans les politiques publiques locales des acteurs institutionnels de la région Drâa-Tafilalet, repose sur deux hypothèses :

-

H1 : l’ESS dans la région Drâa-Tafilalet bénéficie d’une place cruciale et de plusieurs stratégies ambitieuses dans les politiques des acteurs publics locaux.

-

H2 : Le secteur de l’ESS constitue une opportunité pour lutter contre la pauvreté et pour avoir un effet de levier sur le développement territorial de la région Drâa-Tafilalet.

Dans le cadre de notre analyse, nous essaierons de montrer que le secteur de l’ESS à l’échelle de la région Drâa-Tafilalet bénéficie d’une importance de plus en plus accrue de la part des acteurs locaux publics ces dernières années, notamment en ce qui a trait aux plans et programmes d’appui et de promotion des institutions de l’ESS au niveau régional (H1), ceci dans une perspective de lutte contre la pauvreté et la précarité afin d’encourager et de favoriser le processus de développement territorial à l’échelle de la région (H2).

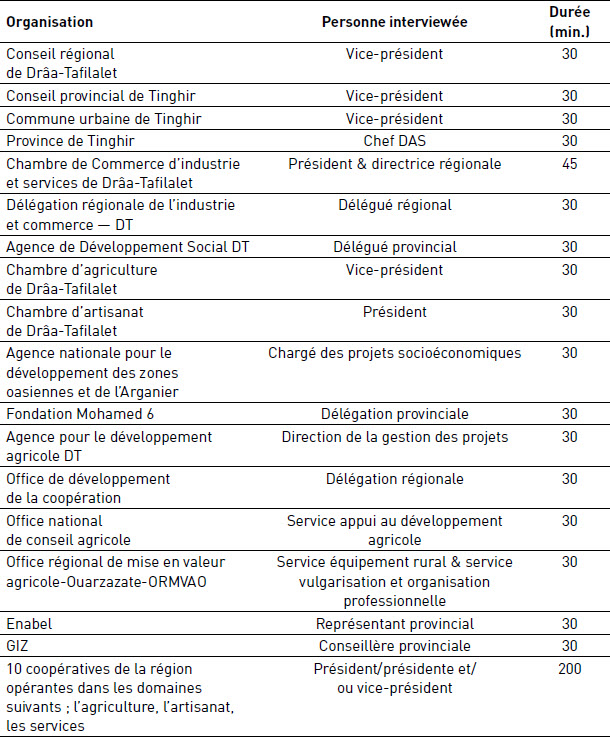

En ce qui concerne le processus de collecte des données, nous adoptons le principe de la triangulation[18], et ce, en utilisant toutes les sources d’information disponibles : l’observation, l’analyse des documents essentiellement officiels des institutions publiques, les entretiens semi-directifs avec les acteurs de l’ESS dans le territoire d’étude. Dans le tableau suivant nous présentons les personnes sondées et leurs institutions ou organisations d’affiliation, et qui opèrent dans le domaine de l’ESS à l’échelle de la région Drâa-Tafilalet, ainsi que la durée des entretiens semi-directifs.

Tableau 3

Liste des personnes sondées et leurs organismes d’affiliation

Pour outils de recherche, nous avons eu recours à un guide d’entretien sous forme de grille pour collecter les réponses des acteurs publics locaux sur des thèmes en relation avec le développement et la promotion de l’ESS au niveau local. Les personnes sondées ont été questionnées sur les thèmes suivants :

-

les acteurs de l’ESS à l’échelle locale/territoriale ;

-

l’importance accordée au secteur de l’ESS ;

-

les programmes de promotion du secteur de l’ESS à l’échelle ;

-

les stratégies d’accompagnement des initiatives locales d’ESS ;

-

l’appui financier accordé aux acteurs de l’ESS à l’échelle territoriale ;

-

les enjeux, les atouts et les défis du secteurs de l’ESS.

3. Résultats et discussion

En nous basant sur une étude documentaire des différentes stratégies et plans d’action des acteurs publics locaux de la région Drâa-Tafilalet, appuyée par un ensemble d’entretiens semi-directifs avec les acteurs de la région (institutionnels, incubateurs, structures d’appui et de financement, ONG et coopérative comme présentés dans la grille des entretiens) en relation avec le secteur de l’ESS, nous avons pu dégager des résultats importants.

En ce qui concerne la nature ou le statut juridique des acteurs de l’ESS dans la région, les répondants ont convenu que le secteur de l’ESS au niveau de Drâa-Tafilalet se compose principalement des coopératives, des associations et des fondations, tandis que presque 10 % des acteurs de l’ESS choisissent le statut de la SARL. Le choix de ces formes revient principalement aux avantages fiscaux, administratifs et financiers qui y sont attachés. En ce qui concerne les sources de financement, les structures de l’ESS dans la région comptent pleinement sur l’autofinancement et les subventions étatiques (acquisition du matériel technique, aides financières, programmes de financement ; Intilaka, Forsa, Moazara, Awrach, etc.), qui sont majoritairement des programmes gouvernementaux.

D’après les répondants, l’esprit d’entrepreneuriat et l’initiative collective développée de la population locale restent les principaux motifs qui poussent les gens vers le secteur de l’ESS dans la région, au-delà des subventions étatiques. Ainsi, l’encouragement familial joue un rôle très important dans ce sens, vu qu’une grande partie des acteurs de l’ESS sont des femmes âgées de 25 à 45 ans. Ces dernières, par leur comportement entrepreneurial, cherchent à créer, voire renforcer leur stabilité familiale. Donc, on dirait que la stabilité familiale est parmi les éléments importants encourageant la création de structures dans l’ESS.

Également, selon les résultats d’enquête, la maitrise des métiers traditionnels ou d’industries artisanales constitue un autre facteur incitatif clé, et fait partie des caractéristiques régionales qui encouragent l’entrepreneuriat dans le domaine de l’ESS. D’après la délégation provinciale de l’office de développement de la Coopération (ODCO), et suite aux demandes de nomination déposées à l’office (dans lesquelles on trouve la profession exercée par chaque coopérant), 48 % presque des adhérents de coopératives dans la région maitrisent des métiers traditionnels ou ayant de l’expérience dans le secteur d’activité choisi.

Les structures de l’ESS bénéficiaient d’un accompagnement technique des institutions publiques, des incubateurs sociaux et des structures d’accompagnement nationales et internationales dans la région. Cet accompagnement touche principalement la sensibilisation de population sur les questions en relation avec l’ESS, l’accompagnement des acteurs de l’ESS pour le développement et la promotion de leur projet, la proposition des programmes de formation sophistiqués aux acteurs de l’ESS, dans des disciplines cruciales à leurs activités (entrepreneuriat, marketing digital, comptabilité, management de projet, etc. De même, ces structures de l’ESS bénéficiaient d’un accompagnement financier des différents acteurs sondés (institutions, collectivités territoriales, etc.), par le biais des subventions étatiques dédiées aux acteurs de l’ESS ou par le financement d’un ensemble de projets chaque année portés par les acteurs de l’ESS.

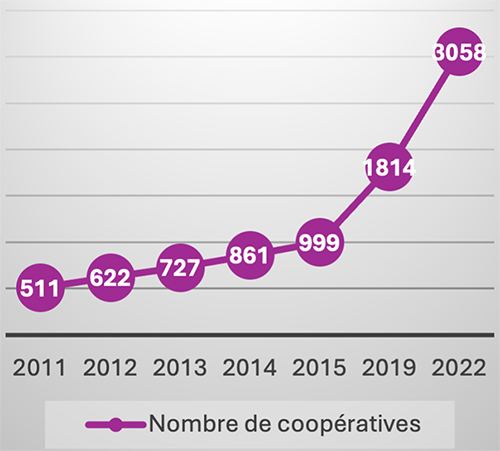

Ces programmes d’appui technique, de formation et d’appui financier, appuyé par le fort esprit entrepreneurial des jeunes de la région, ont favorisé le mouvement de création des coopératives et des structures de l’ESS dans la région Drâa-Tafilalet depuis 2010. En fait, le phénomène de ces structures a été caractérisé par un développement remarquable tout au long de la région à l’instar des autres régions du Royaume. Le tissu coopératif dans la région est passé de 511 Coopératives en 2011 à 1814 en 2019 avec un taux d’évolution de 355 %. Dans la figure suivante, nous présentons l’évolution du secteur de l’ESS dans la région depuis 2011, ainsi que la répartition des coopératives de la région par province :

Figure 1

Évolution du nombre de coopératives dans la région DT depuis 2011

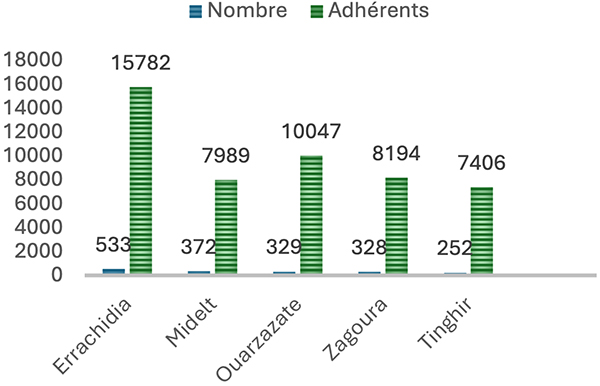

Figure 2

Répartition des coopératives de la région par province

Les figures montrent l’évolution importante du secteur de l’ESS au niveau de Drâa-Tafilalet. La région, classée actuellement la huitième sur douze régions avec 3058 coopératives (7,54 % du total des coopératives au Maroc), a connu entre 2015 et 2022 la création de 2059 nouvelles entités, soit un taux d’évolution de 355 %.

Le développement impressionnant du tissu coopératif régional pourrait être expliqué par plusieurs motivations. Nous retiendrons qu’au Maroc la création d’organisations sous la forme de coopératives a été pour certains plus facile, tant au niveau administratif que financier, que la création d’une entreprise traditionnelle. Ainsi, les personnes les plus entrepreneuses ont pu développer leurs projets grâce à ce modèle d’entreprise. A ce sujet, la mise en place de la Loi 112.12 a permis à de nombreuses coopératives de s’établir, car celle-ci offre un meilleur soutien et ouvre à une action plus efficace que le cadre juridique précédent. De plus, les individus créent une coopérative parce qu’ils se rendent compte que le travail individuel ne peut pas leur permettre de survivre ou de se développer. Les groupes de travail sont donc une opportunité pour eux de continuer à exercer leurs propres activités, de développer celles des autres et d’en créer de nouvelles. Un autre argument vient du fait que la coopérative serait un moyen efficace pour intégrer des groupes d’individus qui doivent constamment faire face à l’exclusion sociale. Dans ce sens, le recours aux coopératives permet à la population locale de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale via notamment la création d’activités durables génératrices de revenus, qui favorisant le développement des compétences et l’esprit de responsabilité chez les habitants, à la place d’attendre les aides financières étatiques directes ciblant certains groupes vulnérables (veuves, écoliers…).

On dirait donc que cette évolution étonnante du tissu coopératif à l’échelle de Drâa-Tafilalet revient à des facteurs institutionnels, humains, et juridiques. Premièrement, l’adoption d’un nouveau cadre juridique (Loi 112.12), plus simple et plus attractif, a orienté de plus en plus les jeunes et les femmes de la région à créer des entités juridiques (coopérative et/ou association) moins chères et plus simples que la société, surtout avec les différents avantages fiscaux qui sont y attachés. Deuxièmement, les politiques publiques des acteurs locaux et régionaux visant à promouvoir le secteur de l’ESS, via des aides financières directes et indirectes (dons et subventions) et à travers un accompagnement et un appui technique pointu (achat du matériel de production et formation par exemple), a encouragé les jeunes de la région à s’organiser dans des centaines de coopératives et d’associations pour bénéficier de ces aides à l’investissement. Troisièmement, le développement du niveau intellectuel des jeunes et de leur esprit entrepreneurial surtout avec la crise du marché de travail au Maroc et plus précisément à l’échelle régionale, a poussé les jeunes vers la constitution des coopératives et des associations dans le cadre d’une dynamique territoriale privée.

Toutefois, malgré la position de la région en ce qui concerne le nombre de coopératives (8e), elle se classe la cinquième par rapport au nombre d’adhérents avec 60 216 adhérents (9,31 % du total national). Cela reflète d’une part l’esprit associatif des habitants de la région et de l’autre la morphologie large des coopératives régionales.

En effet, le conseil régional, à travers ses nouvelles missions d’appui de l’ESS et par le biais de ses fonds importants, constitue le principal acteur local qui intervient pour le développement de l’ESS à l’échelle régionale. Ceci est concrétisé par les projets de financement et d’accompagnement des acteurs de l’ESS que lance la région, dont le dernier est le financement de 300 projets portés par les coopératives et associations (le PDR). La région noue également des partenariats dans ce sens avec d’autres acteurs locaux[19] pour l’appui technique et financier des structures de l’ESS. Le dernier programme dans ce sens est celui de la région en partenariat avec l’ANDZOA et la fondation Mohamed V pour le financement et l’accompagnement des projets des coopératives, des associations, et des lauréats de l’OFPPT.

En termes de résultats du traitement des différents entretiens semi-directifs avec les différents acteurs locaux, nous pouvons avancer deux points principaux. Premièrement, les politiques de développement de l’ESS adoptées par les acteurs locaux (publics, ONG, etc.) reposent sur deux mécanismes en général, l’appui financier direct (subventions, aides, etc.) et l’appui technique, par l’achat des équipements, du matériel technique ou du matériel de transport aux coopératives et associations locales. Par exemple l’INDH qui finance (par l’achat des équipements) jusqu’à 70 % du projet.

Dernièrement, après plusieurs évaluations, les acteurs publics locaux ont pu saisir que les mécanismes d’appui ne garantissent pas le succès des projets, mais qu’ils renforcent, dans certains cas, plusieurs comportements néfastes au secteur tels que l’opportunisme. D’après les personnes sondées, un certain nombre de coopératives et d’associations sont créées dans le seul but de bénéficier d’un soutien financier ou technique dans l’un des programmes (INDH, Forsa 1, Forsa 2, Awrach…) et sont dissoutes par leurs propriétaires après en avoir bénéficié. Malgré la difficulté de calculer l’indice d’opportunisme dans le secteur de l’ESS, mais il peut être extrapolé selon le nombre de projets ayant failli immédiatement après le soutien. Selon les répondants, presque 21 % des coopératives et associations bénéficiaires ont déclaré faillite après seulement six mois du soutien. De ce fait, ils ont introduit d’autres outils de contrôle, de suivi et d’accompagnement des projets depuis l’idée, et surtout de formation pour doter les ressources humaines du secteur de l’ESS des connaissances et du savoir indispensables à la réussite de leurs projets. Les formations concernent plusieurs disciplines : la gestion des coopératives, les procédures administratives et la gestion financière, le management de projet, l’élaboration des plans d’affaires, le marketing ou la commercialisation des produits/services, etc.

En termes de discussion sur les résultats présentés, nous pouvons tirer plusieurs leçons. D’abord, les initiatives des acteurs publics locaux en matière d’appui et de promotion du tissu de l’ESS sont très nombreuses et diverses, et cherchent toujours à s’aligner aux politiques et stratégies publiques nationales dans le domaine, qui restent sans doute avancées par rapport aux initiatives locales timides.

Ensuite, les différentes politiques publiques, centrales ou territoriales, de promotion de l’ESS sont régies par une logique d’appui financier jusqu’à une date assez proche. Nous n’avons assisté à des programmes d’appui technique et de formation des acteurs de l’ESS que dernièrement, à la suite de l’échec des politiques de financement, qui ont instauré, semble-t-il, des comportements dangereux au secteur de l’ESS comme l’opportunisme et l’enrichissement illicite. Ces derniers qui s’opposent même aux principes de l’ESS et détruisent la philosophie sur laquelle elle se base.

Également, les politiques locales des acteurs publics visant la promotion et le développement du secteur de l’ESS manifestent des dysfonctionnements importants en termes de coordination et de coopération entre les différents acteurs locaux. Ceci revient principalement au manque d’une stratégie régionale de promotion de l’ESS, mais aussi à l’insuffisance d’un cadre régional de dialogue et de coordination entre les différents intervenants locaux du secteur. A ce niveau nous validons les deux hypothèses sur lesquelles est fondée cette recherche, en précisant que le secteur de l’ESS occupe une place importante dans les stratégies des acteurs publics de la région Drâa-Tafilalet (H1), aussi, à travers les différents programmes et plans régionaux, les acteurs locaux de la région cherchent à mieux exploiter le secteur pour faire face à la pauvreté et pour instaurer un développement territorial (H2).

Dans cette perspective, et dans l’objectif de promouvoir le secteur de l’ESS à l’échelle régionale et nationale, il nous apparait judicieux de renforcer certains éléments, dans la logique d’établir un développement territorial responsable, qui repose sur les ressources et les atouts de la région Drâa-Tafilalet et qui tient compte aux spécificités territoriales, culturelles et environnementales de cet espace.

En effet, nous voyons premièrement qu’il est judicieux que les acteurs publics nationaux et locaux (ministères, administrations décentralisées, services externes, collectivités territoriales, etc.) offrent les conditions de la reconnaissance, de l’implantation et de développement des acteurs de l’ESS. Cela passe notamment par des politiques et des stratégies qui dépassent les simples aides économiques (subventions, aides financières, avance remboursable), à des politiques innovantes favorisant la promotion du secteur (par exemple : la création des pôles territoriaux de l’ESS, création des plateformes de promotion et de valorisation dédiées à l’ESS…). Les acteurs publics locaux (notamment les collectivités territoriales) ont un rôle déterminant dans la reconnaissance, la légitimation de cette économie, en créant à la fois des aides adaptées qui n’écartent pas ce type d’acteurs des aides économiques, et en facilitant la participation de ces acteurs dans les instances économiques et de l’emploi.

Deuxièmement, dans le but d’optimiser la coordination entre les partenaires locaux et régionaux, il est souhaitable de renforcer et instaurer les outils et les mécanismes de coordination et de coopération entre les différents acteurs publics locaux. Ceci pourrait passer en premier lieu par l’élaboration et l’instauration d’un cadre régional de coopération ou d’une stratégie régionale de promotion de l’ESS, fixant les pouvoirs de chaque acteur, l’étendue de son intervention, les devoirs et les droits de chaque partie, les objectifs visés à moyen et long terme, les moyens (humains, financiers, et techniques) ainsi que les mécanismes nécessaires pour les réaliser.

En troisième lieu, la pérennité du secteur de l’ESS repose sur des sources de financements stables et récursives. Dans cette logique, il est indispensable de répondre aux besoins financiers des acteurs privés du secteur, au Maroc et dans la région Drâa-Tafilalet en particulier, en envisageant la mutation du microcrédit à la microfinance solidaire, de favoriser la création de banques coopératives et d’institutions de microassurance et de mieux distinguer les acteurs issus du secteur institutionnel de ceux de l’ESS sur le plan réglementaire et juridique. En un mot, l’hybridation de ressources en provenance des secteurs marchand, non marchand et non monétaire est nécessaire à la structuration du secteur de l’ESS.

Également, face à l’insuffisance des fonds dédiés à la promotion de l’ESS par les acteurs régionaux et centraux, nous proposons de constituer un fonds régional pour appuyer l’investissement social. Ce fonds sera financé principalement par les différents acteurs régionaux, notamment les collectivités territoriales, les chambres professionnelles, les établissements publics locaux dotés de l’autonomie financière et les services décentralisés. Le fonds régional vise à financer chaque année 200 structures de l’ESS (coopératives, associations ou mutuelles) dans les secteurs promoteurs de la région (agriculture oasienne, artisanat, énergie et industrie, tourisme oasien et patrimonial, industrie cinématographique), selon une nouvelle démarche favorisant l’appui technique et l’accompagnement des projets depuis la phase post-création au développement du projet par des mécanismes innovants pour répondre à l’insuffisance des ressources financières au lancement des projets en permettant aux acteurs de l’ESS un démarrage plus confortable dans la perspective de développer les secteurs économiques formant l’identité de Drâa-Tafilalet.

Et puisque ce fonds régional ne suffira pas, il serait utile de développer un financement innovant dédié aux acteurs de l’ESS (coopératives, associations, etc.). Ceci à travers le renforcement des mécanismes de leur financement par de nouveaux produits financiers moins chers et adaptés aux différents besoins des acteurs, ainsi que par la facilitation des procédures d’accès à ce financement devant les organisations de l’ESS.

Conclusion

En guise de conclusion de ce papier, nous pouvons avancer que le mouvement coopératif est le mieux placé pour garantir l’attachement de l’économie au territoire. C’est un outil efficace pour bien comprendre la complémentarité entre l’économique, le social et l’environnemental. Ainsi, l’ESS est perçue aujourd’hui comme un partenaire des différents acteurs locaux (collectivités territoriales notamment) pour bien satisfaire les objectifs d’ordre général dans une logique de cohésion et d’insertion sociale, de lutte contre la pauvreté et de développement territorial.

Pour que ce secteur joue pleinement son rôle, un soutien public s’impose de la part des différents acteurs institutionnels, sur le plan réglementaire, stratégique, socioéconomique et environnemental. Dans ce sens, nous considérons qu’il est opportun d’instaurer un cadre régional promoteur de l’ESS à travers une politique régionale de promotion de l’ESS bien planifiée et intégrant les différents acteurs locaux, et un fonds régional pour financer les différentes initiatives sociales et solidaires. Ceci, bien évidemment, dans une logique innovante de promotion du secteur qui dépasse le simple appui financier à un accompagnement durable depuis l’idée du projet à la promotion et la commercialisation des produits et services de l’ESS par l’entremise des plateformes digitales adéquates.

Ceci pourrait relever de l’objectif de rattraper le décalage entre le rythme d’appui de l’ESS à l’échelle centrale et celui au niveau régional, en essayant d’intégrer les acteurs publics locaux dans cette dynamique que connait le secteur de l’ESS ces dernières années. Le soutien des acteurs publics locaux aux acteurs de l’ESS, via des initiatives et des programmes innovants, contribuerait au développement et à la promotion de secteur. Par conséquent, elle va favoriser un développement territorial durable, qui valorise les ressources territoriales de chaque espace et qui prend en considération les impacts environnementaux dans un objectif social et solidaire.

Appendices

Notes

-

[1]

Mohamed Zahidi est Docteur en sciences économiques à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Ain Sebaa Université Hassan 2 de Casablanca (H2UC) / Laboratoire de Recherche en Management, Innovation et Gouvernance (LARMIG) / Zahidi.mohamed90@gmail.com. ORCID 0000-0001-6263-4592.

-

[2]

Jamila Ayegou est Professeure de l’enseignement supérieur et coordinatrice du Master spécialisé : Economie spatiale et gouvernance territoriale (MS-ESGT) à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Ain Sebaa Université Hassan 2 de Casablanca (H2UC) et membre permanent du Laboratoire de Recherche en Management, Information et gouvernance (LARMIG) / jamila.ayegou@gmail.com.

-

[3]

Mohamed Ait Hou est Enseignant chercheur à Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia de Université Moulay Ismail de Meknès / m.aithou@umi.ac.ma. ORCID 0000-0002-1688-6518.

-

[4]

L’économie sociale regroupe les entités privées avec une structure formelle qui, dotées d’une autonomie de décision et jouissant d’une liberté d’adhésion, proposent des services non marchands aux ménages et dont les excédents, le cas échéant, ne peuvent être une source de revenus pour les agents économiques qui les créent, les contrôlent ou, les financent. » (Monzon et Chaves, 2012, p.24). Elle a fait son apparition dans la littérature économique dès les années 1830 avec l’économiste libéral Charles Dunoyer, dans le Traité d’économie sociale, lequel préconise une approche morale de l’économie (Monzon et Chaves, 2012).

-

[5]

En arabe, signifie « purification ». Il s’agit d’une obligation divine enjoignant au musulman possédant une richesse atteignant un certain niveau (appelé nissab) de reverser une partie de ses biens (généralement 2,5 %) à des bénéficiaires « pauvres » que Dieu a défini précisément dans le Coran.

-

[6]

Une aumône, un don spontané, non obligatoire à la différence de la zakat

-

[7]

Une donation faite à perpétuité par un particulier à une oeuvre d’utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus.

-

[8]

Système d’entraide et da coopération dans un patrimoine soufi et culturel dans lequel un groupe de la confrérie dans une communauté (ou village) se rassemble et coopère afin de contribuer à la réalisation d’oeuvres caritatives, travailler, aider les nécessiteux ou les pauvres, construire une maison pour une personne, etc.

-

[9]

Une assemblée de personnes influentes et respectées (anciens, chefs de famille, représentants religieux…) au sein d’une communauté, principalement dans la région du Maghreb, qui a un rôle consultatif et délibératif sur diverses questions touchant à la vie sociale, politique et économique.

-

[10]

Tout mécanisme non officiel qui permet de faire circuler temporairement des créances et des dettes

-

[11]

La loi 112.12 fixant le statut général des coopératives, définit la coopérative comme étant « un groupement de personnes physiques ou morales ou les deux, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise chargée de subvenir à leurs besoins économiques et sociaux, et qui est gérée selon les valeurs et principes de la coopération reconnus au niveau international ».

-

[12]

Décret du roi du Maroc.

-

[13]

Qui appartient à une population implantée dans un pays avant sa colonisation.

-

[14]

Le Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par la loi n° 75-00 promulguée par le Dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002).

-

[15]

Le décret n° 2-04-969 pris pour application du dahir n° 1-58-376, le dahir n° 1-58-377 (15 novembre 1958) relatif aux rassemblements publics, etc.

-

[16]

Rapport du Conseil Economique social et Environnemental (2015)

-

[17]

La loi organique 111.14

-

[18]

Il est défini de façon générale comme « la combinaison de méthodologies dans l’étude d’un même phénomène ». Il existe un ensemble de démarches de triangulation : La construction d’échelles quantitatives à partir d’une étude exploratoire qualitative ou à l’inverse, ou bien recouper les informations issues de sources différentes ou de méthodes indépendantes.

-

[19]

Tels que l’ANDZOA (l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’Arganier), l’ORMVAT (l’Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalet), l’ORMVAO (l’Office régional de mise en valeur agricole d’Ouarzazate), l’ANAPEC (Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences), la Fondation Mohamed V pour la solidarité, etc.

Bibliographie

- Achour, H. Y. (2018). L’émergence d’une économie sociale et solidaire au Maroc à la lumière des théories du troisième secteur. HEC-École de gestion de l’Université de Liège.

- Alaoui, Y. M. et Zouiten, M. (2022). Du coopérativisme au Maroc : évolution, contraintes et opportunités. Revue française d’économie et de gestion, 3(11).

- Bastide, R. (1970) Mémoire collective et sociologie du bricolage. L’année sociologique, 21, p. 65-108.

- Bessis, F. et Hillenkamp, I. (2013). Économie sociale et solidaire et économie des conventions. Dans D. Hierz et E. Lavillunière. (dir.) Vers une théorie de l’économie sociale et solidaire (p. 231-246). De Boeck/Larcier

- Bouchard, M., Bourque, G., Lévesque, B. et Desjardins, É. (2001). L’évaluation de l’économie sociale dans la perspective des nouvelles formes de régulation socio-économique de l’intérêt général. Cahiers de recherche sociologique, (35), 31-53.

- CESE. (2014). Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique, sociale, culturelle et politique — Les discriminations à l’égard des femmes dans la vie économique : réalités et recommandations.

- CESE. (2015). Économie sociale et solidaire : un levier pour une croissance inclusive.

- Chaves, R. et Monzón, J. L. (2012). Beyond the crisis : the social economy, prop of a new model of sustainable economic development. Service Business, 6(1), 5-26.

- Collette, C. et Pigé, B. (2008). Économie sociale et solidaire : Gouvernance et contrôle. Dunod.

- Defourny, J. et Mertens, S. (1999). Le troisième secteur en Europe : un aperçu des efforts conceptuels et statistiques. Université de Liège.

- Defourny, J. et Nyssens, M. (2013). Social innovation, social economy and social enterprise : What can the European debate tell us ? Dans F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood et A. Hamdouch. (dir.) International handbook on social innovation. social innovation, collective action and transdisciplinary research (p. 40-52). Edward Elgar.

- Desroche, H. (1976).# Le projet coopératif. Éditions Ouvrières.

- Desroche, H. (1983). Pour une traite d’économie sociale. CIEM.

- Draperi, J. F. (2007). Comprendre l’économie sociale : fondements et enjeux. Dunod.

- Fraisse, L., Guérin, I. et Laville, J. L. (2007). Économie solidaire : des initiatives locales à l’action publique. Introduction. Revue Tiers Monde, (2), 245-253.

- Ghosn, A., Ahmed-Zaid, M., Touhami, A. et Ouelhazi, Z. (2013). L’économie sociale et solidaire au Maghreb. Quelles réalités pour quel avenir ? Algérie, Maroc, Tunisie. Ipemed.

- Haddadi, L. et Titouche, R. 2021. L’économie sociale et solidaire un levier pour le développement local et l’amélioration du bien-être des citoyens : cas du village de Tazrout (Assif-El-Hammam) dans la wilaya de Béjaia. Algerian Scientific Journal Platform. 1(9), p. 87-99.

- Haubert, M. (1981). De la tradition communautaire à la modernité coopérative : évolution, greffage ou récupération ? Revue Tiers Monde. 789-808.

- Haut-Commissariat au Plan. (2014). Recensement général de la population et d’habitat. HCP

- Kchirid, A. (2020). Entreprendre en économie sociale et solidaire, un levier de croissance inclusive pour l’Afrique : cas du Maroc. Dans S. Frimousse (dir.) Africa Positive Impact : Agir pour un meilleur impact sociétal (chap. 12, p. 151-161)EMS Éditions.

- Lévesque, B. et Mendell, M. 1999. « L’économie sociale au Québec : éléments théoriques et empiriques pour le débat et la recherche ». Lien social et Politiques, numéro 41, p. 105–118

- Lévesque, B. et Mendell, M. (1999). L’économie sociale au Québec : éléments théoriques et empiriques pour le débat et la recherche. Lien social et Politiques, (41), 105-118.

- Masquelin, A. (2014). Économie sociale et solidaire et Nations Unies : un rapprochement récent. Pour la solidarité : European think & do tank.

- Monzón, J. L. et Chaves, R. (2012). The social economy in the European Union. European Economic and Social Committee.

- Nyssens, M. (2006). Social enterprise : At the crossroads of market, public policies and civil society. Routledge.