Résumés

Résumé

Les recherches sur la littératie montrent que celle-ci se définit de plus en plus dans sa dimension collective et communautaire (Moreau et al., 2020). Dans cette perspective, la recherche dont il est question dans cet article cible l’étude du phénomène de la littératie dans le contexte spécifique des communautés rurales, dont certaines sont particulièrement isolées et défavorisées. Pour mieux comprendre la littératie en milieu rural, nous avons utilisé un cadre de référence intersectoriel fondé sur les notions de littératie communautaire, de néoruralité et de culture. Au moyen d’une analyse qualitative, nous avons combiné plusieurs indicateurs quantitatifs de nature collective et individuelle pour une communauté rurale ciblée. Le croisement de ces indicateurs a permis de comprendre la complémentarité de déterminants socioéducatifs; il a permis aussi de mieux cerner l’imbrication des domaines socioéconomiques, éducatifs et culturels qui interviennent dans le développement des compétences en littératie des individus, en particulier lorsqu’ils évoluent dans un milieu rural dévitalisé.

Mots-clés :

- littératie,

- ruralité,

- éducation,

- culture,

- analyse intersectorielle,

- déterminants

Abstract

Research on literacy shows that it is increasingly defined in its collective and community dimension (Moreau et al., 2020). From this perspective, the research discussed in this article targets the study of the phenomenon of literacy in the specific context of rural communities, some of which are particularly isolated and disadvantaged. To better understand literacy in rural areas, we used an intersectoral reference framework based on the notions of community literacy, neorurality and culture. Through qualitative analysis, we combined several quantitative indicators of a collective and individual nature for a targeted rural community. The cross-referencing of these indicators made it possible to understand the complementarity of socio-educational determinants and to better understand the overlapping of socio-economic, educational and cultural domains that individuals must overcome to develop their literacy skills, particularly when they live in a devitalized rural environment.

Keywords:

- literacy,

- rurality,

- education,

- culture,

- intersectoral analysis,

- determinants

Corps de l’article

1. Contexte et problématique

La littératie, généralement associée aux capacités en lecture et en écriture en contexte analogique ou numérique (Lacelle et al., 2017), relève d’une grande complexité, notamment parce qu’elle dépasse la dimension individuelle. En effet, plusieurs travaux et enquêtes montrent que les défis associés au développement de la littératie comportent des dimensions collectives qui se manifestent sur plusieurs plans, notamment sur le plan éducatif (Levesque, 2016; Trenholme Counsell et Roy, 2016), mais aussi sur les plans culturel (Saire, 2016) et socioéconomique (Langlois, 2021, 2022).

La littératie, dans son acception élargie, implique de développer ses connaissances et de s’épanouir au moyen des modes de communication qui permettent de bien vivre en société (OCDE, 2021). De sorte, des enjeux en littératie supposent que les connaissances et compétences en matière, notamment de lecture et d’écriture sont insuffisantes pour bien fonctionner en société : « L’enjeu est conséquemment d’assurer à toute personne d’avoir droit à une éducation de qualité qui lui permette de développer des compétences en littératie qui sont essentielles à son autonomie, à son adaptation aux changements sociaux et à sa participation citoyenne » (Moreau et al. 2020, p. 51).

En considérant l’emplacement territorial des populations du Québec, il est important de préciser qu’un faible niveau de littératie et des compétences essentielles qui y sont associées s’observent plus spécifiquement dans les régions rurales. Assez tôt, cette dimension régionale associée au manque de compétences en littératie a retenu l’attention (CCA, 2006). Nous constatons toutefois qu’encore aujourd’hui, le niveau de scolarité d’une population reste le principal indicateur utilisé pour l’expliquer. Ainsi, plusieurs études s’appuient sur un « indice de littératie » produit à partir d’estimations tirées directement du niveau de scolarité de la population; ce sont ces estimations qui permettent de conclure que les régions rurales sont défavorisées en ce qui a trait à la littératie, alors que l’on constate plus récemment une amélioration notable des compétences en littératie dans les régions urbaines (Langlois, 2021, 2022).

Est-ce suffisant de s’appuyer sur le niveau de scolarité de la population ou d’une population donnée pour bien circonscrire un phénomène aussi complexe que celui de la littératie ? C’est la question qui porte cette étude et qui nous a conduits à penser une analyse plus fine et surtout intersectorielle de la littératie dite communautaire en milieu rural.

1.1. Repenser la littératie en milieu rural de manière intersectorielle

Pour mieux comprendre le phénomène de la littératie en milieu rural et plus largement mieux comprendre les enjeux de la ruralité, il nous parait important de considérer que les communautés qui s’y déploient font face à des défis importants (en matière notamment de littératie) qui s’expliquent à la lumière de plusieurs inégalités qui surviennent dans le parcours des individus. Ces inégalités existent certes sur le plan éducatif (qui touche entre autres au niveau de scolarité), mais aussi sur les plans socioéconomiques et culturels (Gélineau et al., 2018; Guimond et al., 2020). En effet, plusieurs dimensions de l’activité humaine sont concernées par le manque de compétences en littératie et, pour les populations touchées par ce manque, cet enjeu est vécu simultanément à plusieurs autres problématiques.

C’est entre autres pour mieux comprendre ces inégalités auxquelles font face les personnes affectées par le manque de littératie en milieu rural qu’il nous a semblé particulièrement pertinent de recourir à une analyse que nous appelons intersectorielle pour mieux comprendre le phénomène de la littératie. Les personnes – en milieu rural – ne sont effectivement pas unidimensionnelles et c’est la combinaison de différents domaines de l’activité humaine qui définit leur identité (Evans, 2019). À titre d’exemple, on peut penser qu’une personne en milieu rural, vivant de surcroit une situation de pauvreté, pourrait être amenée à accorder moins d’importance aux activités culturelles et à la proportion de son revenu qu’elle y consacre, non pas sur la base de son niveau de scolarité, mais à cause du déplacement, du temps et des coûts que cela implique. Ces problématiques, loin d’être indépendantes l’une de l’autre, se nourrissent mutuellement.

Une approche globale des individus et de leur milieu nous parait aussi souhaitable pour considérer davantage le besoin d’épanouissement des individus et des collectivités ainsi que l’importance que la culture et son accessibilité y occupent (Leclerc, 2017). Elle permet aussi de s’attarder au rôle déterminant du contexte communautaire pour chaque individu : l’identité, les attitudes et les comportements d’une personne née dans une famille et dans une communauté sont en effet fortement déterminés par celles-ci (De Varennes, 2017). Enfin, cette approche globale intégrant une analyse intersectorielle permet de dépasser la prise en compte unique du niveau de scolarité d’une population (Cyr et al., 2018) ou les résultats d’élèves aux évaluations ministérielles qui ont un objectif précisément scolaire, soit « d’évaluer la maitrise de la langue écrite de l’ensemble des élèves » (MEQ, 2024, p. 4). Nous considérons en fait que ces sources d’information prises isolément ne permettent d’analyser que partiellement la situation de la littératie dans un territoire rural, sans laisser la place aux conditions collectives qui agissent comme des déterminants (Moreau et al., 2020). Conséquemment, l’étude réalisée met l’accent sur l’importance de mieux comprendre la globalité et la complexité du phénomène de la littératie en milieu rural en s’organisant autour de ces deux questions de recherche : quels sont les déterminants, outre le niveau de scolarité, qui conditionnent la littératie en milieu rural ? À l’aide d’indicateurs variés et éprouvés, comment peut-on cerner et expliciter leur complémentarité ?

2. Cadre de référence

Le recours au concept de « déterminants » pour mieux circonscrire le phénomène de la littératie en milieu rural s’inspire du domaine de la santé. Pour celui-ci, les déterminants « désignent tous les facteurs qui influencent l’état de santé de la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies » (INSPQ, 2024). Ils peuvent conséquemment être associés à des caractéristiques, expériences et comportements individuels (p. ex., expériences de la petite enfance; habitudes de vie) et aux environnements économiques et de travail (p. ex., revenu, emploi, éducation), physique (p. ex., logement, aménagement du territoire) et social (p. ex., réseau de soutien, stéréotypes).

Pour mieux appréhender le phénomène de la littératie en milieu rural et réfléchir aux déterminants susceptibles d’agir sur celle-ci, nous proposons dans ce qui suit d’approfondir le caractère contextuel de la néoruralité, de s’arrêter à la notion de littératie communautaire et d’ouvrir à la dimension culturelle intrinsèquement liée à la littératie. Ces choix sont délibérés; ils reposent sur une recension des écrits ayant permis de mettre à jour l’importance de considérer ces aspects dès lors qu’on s’intéresse à la littératie en milieu rural et à ce qui peut en déterminer les réalités (Ouellet, 2021, 2025).

2.1. De la ruralité à la néoruralité

L’espace rural a souvent été défini par défaut : ce qui est rural est forcément ce qui n’est pas urbanisé ou semi urbanisé (Rieutort, 2012). On retrouve également une conception élargie de la ruralité qui intègre une dimension sociologique plus importante (Gélineau et al., 2018).

Au cours des dernières années, il est aussi de plus en plus question de la nouvelle ruralité qui sous-tend un nouveau paradigme. L’idée même de la nouvelle ruralité ou de la néoruralité

vise à mettre en lumière une approche renouvelée de la ruralité et des territoires. La toile de fond de cette démarche trouve son origine à travers les éléments suivants : la croissance démographique des espaces ruraux (même si elle n’est pas totalement généralisée et peut prendre des formes différentes suivant les territoires), la possibilité de répondre « au désir de campagne d’une partie de la population, le besoin d’éviter le sentiment d’abandon et de relégation d’une partie des individus vivant dans les zones rurales et périurbaines, la nécessité de travailler sur le développement de nouvelles fonctions économiques au sein des espaces ruraux. »

Marty, 2014, p. 199

Dans cette perspective, l’expression d’une nouvelle ruralité s’articule entre autres autour d’enjeux socioéconomiques concernant le développement territorial, la reconfiguration de la gouvernance locale (Douchet et Warnant, 2022) et une approche communautaire (Metereau et Figuière, 2018). Elle s’illustre aussi dans la démographie et la transformation du tissu social puisque

les différentes conceptions du développement et les pratiques associées forment aujourd’hui une mosaïque complexe, orientée par une tendance à évoluer d’une conception traditionnelle, basée sur l’exploitation productive, vers une conception tenant davantage compte des impacts sociaux et environnementaux.

Caitucoli et al., 2022, p. 167

La nouvelle ruralité est de sorte porteuse d’une reconfiguration socioterritoriale, la cohabitation d’individus et de groupes n’habitant pas en milieu rural de la même manière et pour les mêmes raisons qu’auparavant, participant à redessiner les campagnes québécoises. Non seulement la cohabitation est une condition fondamentale à l’habitabilité des campagnes, mais elle participe à les façonner : « il existe inéluctablement des différences entre ces populations rurales, notamment en matière de profils sociodémographiques, d’habitus, de parcours, de besoins, d’attentes, d’usages et de représentations de l’espace dans lequel ils cohabitent. » (Guimond et al., 2020, p. 42), différences qu’il convient de circonscrire pour préciser, comme nous le souhaitons, notre compréhension du phénomène de la littératie en milieu rural.

2.2. De la littératie à la littératie communautaire

La littératie est plus généralement définie comme une capacité individuelle à comprendre et à utiliser efficacement les différents moyens de communication (lecture, écriture, communication orale) dans des contextes diversifiés (Lacelle et al., 2016). Les compétences individuelles qui y sont associées et leur évaluation, pour, entre autres, produire des statistiques et brosser le portrait de populations données en matière de littératie, réfèrent, dans le monde occidental du moins, à un continuum à cinq niveaux[1] (Desrosiers et al., 2015). Le développement des compétences en littératie est donc très fortement associé au monde scolaire. De sorte, la recherche établit un lien direct entre la scolarité d’une personne et ses compétences en littératie :

[…] parmi l’ensemble des personnes sans diplôme d’études secondaires, environ la moitié […] se situent aux niveaux les plus faibles de compétence (niveau inférieur ou égal au niveau 1), c’est-à-dire ont des capacités très limitées en matière de traitement de l’information écrite ou numérique. Cette proportion chute à environ 20 % […] chez les personnes qui détiennent un DES, puis à près de 10 % […] chez celles détenant un diplôme d’études postsecondaires de niveau inférieur au baccalauréat et à environ 6 % […] chez celles ayant un diplôme d’études postsecondaires de niveau égal ou supérieur au baccalauréat.

Desrosiers et al., 2015, p. 82

Toutefois, la littératie est de plus en plus considérée comme une réalité beaucoup plus plurielle qu’elle n’y parait, notamment parce qu’elle englobe des habiletés de compréhension et d’utilisation de différents modes de communication qui se développent et se mobilisent en dehors de l’école (Lacelle et Richard, 2020; Ruel et al., 2015), en contexte analogique, mais aussi de plus en plus en contexte numérique (Boultif et Crettenand Pecorini, 2021; Lebreton-Reinhard et Gautschi, 2021; Tudor et Bratosin, 2021).

La littératie ne relève donc pas que de compétences individuelles acquises en contexte scolaire; elle s’inscrit dans une dimension collective qui ouvre la porte à la notion de littératie communautaire. Aux côtés du cadre scolaire, l’environnement communautaire y joue un rôle primordial (Moreau et al., 2020). C’est entre autres ce rôle reconnu à la communauté qui fait dire à Mercier et Martel (2021) que

la littératie dépasse les compétences individuelles de maitrise du code écrit normé et du traitement de l’information. Elle inclut de telles compétences et, plus largement, elle peut être considérée comme faisant partie des pratiques sociales inséparables des contextes sociaux et culturels d’usage de l’écrit. On peut alors parler de littératie au pluriel.

p. 1

Le qualificatif de « communautaire » implique la considération de ces dimensions collectives, sociales et contextuelles de la littératie (Henry et Stahl, 2018; 2021), les pratiques littératiées s’ancrant dans des rapports de pouvoir et des dynamiques communautaires fortes (Barton et Hamilton, 2010; Therrien et al., 2021). L’une des évolutions autour du concept de littératie est de sorte caractérisée par l’omniprésence de cette perspective socialisante misant sur la dimension collective (Barton et Hamilton, 2010; Therrien et al., 2021). À partir des travaux de Dagenais (2012), Cormier (2017) fait à ce propos le constat suivant :

Par l’élargissement du champ conceptuel, on entendait recadrer la littératie en tant que phénomène social, contextualisé et fonctionnel qui cherchait à se distancier de l’enseignement neutre et autonome des habiletés mécaniques et des processus cognitifs associés aux usages de l’écrit et enseignés suivant des stratégies et des étapes spécifiques. On reconnaissait que les pratiques littératiées […] se situaient dans un contexte de rapport de force, de sorte que certaines pratiques étaient valorisées et d’autres, marginalisées

p. 1

Bien que différentes perspectives (socioculturelles, ethnoculturelles, politiques, etc.) et conséquemment plusieurs définitions y soient associées (Beauregard et al., 2011; Dufour et al., 2021; Henri et Stahl, 2018; 2021; Larson et Moses, 2018; Mercier et Martel, 2021; Moreau et al., 2013; Ruel et al., 2015; Therrien et al., 2021), la littératie communautaire implique généralement l’idée d’interactions sociales et culturelles situées (localement) entre des personnes, des groupes (ou communautés de pratique) et des instances et attentes sociales, ce qui engage des questions d’identité, de relations de pouvoir, de rapports (à l’écrit, à l’école, etc.), d’accès aux ressources, etc. (Barton et Hamilton, 2010; Mercier et Martel, 2021). Les tiers lieux (Dufour et al., 2021; Farmer, 2020), par exemple les bibliothèques, y jouent habituellement un rôle central, puisqu’ils permettent de sortir des institutions formelles pour diminuer les rapports de pouvoir ou de domination réels ou ressentis (Larson et Moses, 2018). De manière opérationnelle, à la suite d’une recension très complète des écrits et d’une réflexion conceptuelle riche, Dufour et al. (2021) définissent dans cette perspective la littératie communautaire comme

un système d’apprentissage impliquant des communautés de pratique se reliant à d’autres ou à des organisations sociales – qu’elles soient institutionnelles sinon issues de la société civile – et constituant un réseau local interdépendant partageant des pratiques de littératie et en créant de nouvelles dans un objectif de justice sociale.

p. 36

2.3. De l’importance de la culture

La culture représente une dimension identitaire et civilisationnelle importante; elle est conséquemment elle aussi à prendre en compte dès qu’on s’intéresse à la littératie dans un espace-temps donné. Définie par Bourdieu comme une prédisposition qui détermine les pratiques individuelles (1966), la culture est reconnue sur le plan mondial comme étant « l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances » (UNESCO, 2002, p. 74). Bourdieu (1979) précise que l’activité culturelle des individus et des collectivités est étroitement associée à la notion de capital culturel qui met l’accent sur le caractère socialement construit des pratiques culturelles et du rapport au savoir des personnes.

L’identité, les attitudes et les comportements d’un milieu familial et communautaire culturellement favorisé jouent un rôle déterminant dans la transmission des valeurs accordées à la culture par une personne. En milieu rural, la participation culturelle est aussi liée à l’importance qui est accordée aux activités artistiques et culturelles au sein des communautés, mais aussi à l’accessibilité des lieux de culture (De Varennes, 2017; Saire, 2016). Cette accessibilité repose en grande partie sur leur proximité ou non, ce qui met l’accent sur la présence de ressources qui soutiennent la production et la consommation de biens et de services culturels (Hill, 2021). Parmi ces ressources, on retrouve les tiers-lieux : bibliothèques, salle de spectacles et autres infrastructures culturelles.

La littératie est étroitement reliée à la participation culturelle des familles et des communautés (Dick et al., 2019), notamment parce que la culture mobilise des savoir-faire : « Deux éléments du capital culturel sont considérés comme importants pour la réussite en littératie : la participation des parents et le développement langagier » (De Varennes, 2017, p. 225). Dans cette perspective, la culture s’avère un catalyseur des « évènements de littératie » (Barton et Hamilton, 2010, p. 47) dans lesquels sont convoquées des compétences essentielles en lecture, en écriture ou en communication orale. Comme le souligne l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : « Comprendre l’écrit, c’est non seulement comprendre et utiliser des textes écrits, mais aussi réfléchir à leur propos et s’y engager. Cette capacité devrait permettre à chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel, et de prendre une part active dans la société » (2013, p. 65).

2.4. Synthèse

En somme, notre recherche pose un défi interdisciplinaire qui appelle à une approche globale ainsi qu’à une construction conceptuelle et méthodologique particulière puisqu’au moins trois dimensions, soit la littératie communautaire, la néoruralité et la culture, agissent de façon complémentaire dans la compréhension du phénomène à l’étude. Précisément, ces trois dimensions nous paraissent devoir être prises en compte dans la réflexion entreprise pour circonscrire des déterminants qui conditionnent la littératie en milieu rural et cerner leur complémentarité au moyen de données mesurables et observables.

3. Méthodologie

À la lumière du cadre conceptuel exposé, nous croyons que le phénomène de la littératie en milieu rural ne saurait s’expliquer sans la mise à profit d’indicateurs variés, soit des indicateurs provenant des domaines éducatif, culturel et socioéconomique qui fournissent des données (statistiques) multiples sur un contexte, un territoire ou une situation. Cette approche intersectorielle exige que l’opérationnalisation de la recherche repose sur un appareillage méthodologique mixte qui permet entre autres de croiser des indicateurs quantitatifs produits par des organismes divers pour des fins de documentation statistiques, en plus de soumettre ce croisement à une analyse qualitative visant la compréhension plus large d’un phénomène.

Dans ce qui suit, le type de recherche entreprise et la procédure quant à la détermination des indicateurs ciblés sont d’abord explicités. Par la suite, les étapes réalisées pour collecter les données au regard des indicateurs retenus et les procédures d’analyse des données sont présentées.

3.1. Type de recherche et critères de sélection des indicateurs ciblés

Dans le but de répondre adéquatement aux questions de recherche et de limiter l’étendue des données à considérer, nous avons entrepris de mener une recherche évaluative associée à une étude de cas (un territoire donné), soit une méthode mixte fréquemment utilisée pour étudier des phénomènes complexes et approfondir des connaissances que nous avons de certains phénomènes (Barlatier, 2018).

En nous inspirant du travail réalisé par Statistique Canada en matière de santé (Blair et al., 2022), nous avons mis de l’avant trois critères de sélection afin de circonscrire le type d’indicateurs à retenir pour notre étude :

-

La représentativité de l’indicateur – La complexité du phénomène étudié, ainsi que le cadre de référence que nous avons proposé, implique de croiser des indicateurs contextuels, c’est-à-dire des données sociales, démographiques, culturelles, environnementales, légales, qui permettent d’analyser et de mieux comprendre un contexte, un territoire et une situation.

-

L’efficacité de l’indicateur – Les données doivent être utilisables et compréhensibles pour le public, notamment des acteurs des différents domaines mis à contribution.

-

L’accessibilité et la permanence de l’indicateur – Les données doivent être accessibles et les sources d’information doivent être stables. La durabilité des organisations responsables de leur diffusion est aussi importante.

Bien que contributif méthodologiquement, la prise en compte de ces critères de sélection pose toutefois le désavantage de mobiliser des indicateurs (et conséquemment des données) pouvant rarement être associés à une même année de référence, les différents rapports et enquêtes d’où émanent les statistiques recherchées étant réalisés à des moments différents et publiés à intervalles distincts. Nous avons, pour circonscrire cet enjeu, fixé le délai maximal à trois ans entre les différentes dates de diffusion des données considérées dans notre étude.

3.2. Cas (territoire) ciblé, indicateurs retenus et procédure de collecte des données

La sélection d’un territoire donné nous a permis de limiter la sélection des indicateurs relatifs à une population précise, soit celle d’une municipalité régionale de comté (MRC), un territoire délimité géographiquement et faisant partie de l’une des 17 régions du Québec (ISQ, 2021, 2023a). À cet effet, c’est la MRC de L’Islet située dans la région Chaudière-Appalaches qui a été retenue, entre autres parce qu’elle se situe sur le territoire desservi par l’université d’appartenance de l’équipe de recherche.

La collecte des données repose sur une revue des écrits ayant permis de cibler un nombre réaliste d’indicateurs respectant les critères retenus préalablement. Les nombreuses références mentionnées en fin de texte font état de cet exercice ayant permis de recenser plus de cinquante sources d’information, soit des données des recensements, des rapports de recherche, des articles et des ouvrages scientifiques. Les termes ciblés pour effectuer cette recherche documentaire sont conséquents du cadre conceptuel et sont donc les suivants : « littératie », « éducation », « ruralité » et « culture ». Dans un deuxième temps, nous avons ajouté le terme « mesurer » à chacune de ces expressions. Cette recherche dans les différentes bases de données disponibles et les sources d’informations les plus pertinentes a permis d’identifier plusieurs indicateurs éprouvés utilisés par les institutions publiques pour documenter des domaines variés, dont ceux de la santé (globale) et de l’éducation. En guise d’exemple, ces indicateurs sont le produit intérieur brut (PIB) des régions du Québec, l’indice de vitalité économique des territoires (MRC) ou des municipalités, le niveau de défavorisation matérielle ou sociale, le revenu moyen des ménages, le niveau de littératie des régions du Québec, le niveau de scolarité de la population, le taux de chômage de la population active, etc. Ces indicateurs rendent visibles différentes situations et constituent une source d’information fiable, pertinente et spécifique à un territoire. De plus, ils peuvent être croisés, ce qui est fort intéressant sachant que ce croisement représente une forme de validation empirique de l’enjeu de la littératie puisqu’il a des effets dans des domaines variés. À l’aide des critères de sélection des données ci-haut mentionnés (3.1.), soit la représentativité, l’efficacité et l’accessibilité des données, quatre indicateurs ont finalement été retenus pour témoigner de la situation de la littératie propre aux territoires ruraux. Les indicateurs choisis sont :

-

L’indice de vitalité économique (IVÉ)

Depuis 2002, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a conçu un indice de vitalité économique pour mieux connaitre et mesurer l’état de santé de chaque territoire (MRC) et de chaque municipalité de la province :

[…] l’indice de vitalité économique des territoires est la moyenne géométrique des variables normalisées de trois indicateurs, à savoir le revenu total médian des particuliers de 18 ans et plus, le taux de travailleurs (proportion de personnes occupant un emploi) de 25 à 64 ans et le taux d’accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans. Chacun de ces indicateurs représente une dimension importante de la vitalité.

ISQ, 2023a

La mise en commun de ces trois composantes permet de classer l’ensemble des 104 territoires du Québec. Ainsi, des MRC dites vitalisées ont un indice positif, le plus élevé selon les dernières données disponibles (ISQ, 2023a) étant 22,58 (MRC de la Jacques-Cartier), alors que les MRC dites dévitalisées affichent un taux négatif allant jusqu’à -20,25 (MRC de la Haute-Gaspésie).

-

L’état de la communauté locale sur le plan de la santé et du bien-être

La santé publique a mis sur pied un indice de l’état des communautés locales qui, au moyen d’indicateurs variés, se veut un portrait multidimensionnel de la santé (INSPQ, 2022, p. 1). Cet indice a été construit « à partir de l’indice de défavorisation matérielle et sociale et de quatre indicateurs de santé et de bien-être » (Veilleux, 2021, p. 10). Si l’on s’attarde uniquement à cette dernière composante « Santé et bien-être », quatre indicateurs supplémentaires sont utilisés, soit la mortalité totale, la mortalité prématurée, le nombre de signalements retenus et le nombre d’élèves handicapés ou d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) (Veilleux, 2021, p. 60). Dans un territoire comme une MRC, une communauté locale est donc un regroupement qui n’est pas forcément administratif : des groupes, voire des sous-groupes peuvent être formés parce que ses membres vivent des situations similaires. Cette répartition à petite échelle permet notamment de subdiviser une municipalité en différents secteurs ou, à l’inverse, de regrouper des municipalités. Les données liées à chacun de ces indicateurs sont catégorisées selon leur rang quintile par rapport aux communautés locales de l’ensemble d’une région.

-

Le taux de scolarité et la non-diplomation

Le niveau de scolarité est un indicateur très précis : il porte uniquement sur le diplôme obtenu par les individus dans les institutions scolaires et académiques. Or, l’information la plus significative au regard de notre objet de recherche est le taux des personnes non diplômées par rapport à la population des 25-64 ans d’un territoire (MRC). À titre d’exemple, on estime généralement que, dans 85 % des cas, un répondant sans diplôme secondaire n’atteint pas le niveau 3 des compétences en littératie selon le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) (Langlois, 2022, p. 4).

-

La participation culturelle

Il n’existe pas d’indice de participation culturelle à proprement parler puisque plusieurs données sont généralement utilisées pour mesurer le phénomène culturel dans sa globalité. Notre démarche s’est donc appuyée sur les 14 indicateurs prioritaires identifiés par L’Observatoire de la culture et des communications du Québec afin de mieux mesurer certaines dimensions de la culture (Bernier, 2007) :

-

le rapport entre le PIB des secteurs de la culture et des communications et le PIB total;

-

l’indice d’exportation des produits culturels;

-

l’indice des prix des produits culturels;

-

l’indice de concentration des industries culturelles;

-

l’indice des ventes totales de produits culturels;

-

la part de marché des produits culturels nationaux;

-

l’indice de diversité des ventes totales par pays producteur;

-

le rapport entre l’effectif des travailleurs culturels et l’effectif de la population active;

-

le nombre d’établissements de diffusion par 1 000 habitants;

-

le rapport entre les dépenses culturelles des ménages et les dépenses de loisir;

-

l’indice composite de la fréquentation des établissements culturels;

-

l’indice composite de la participation aux activités culturelles;

-

le rapport entre le temps consacré aux activités culturelles et le temps de loisir;

-

le rapport entre le nombre de nouveautés et l’ensemble de l’offre (Bernier, 2007).

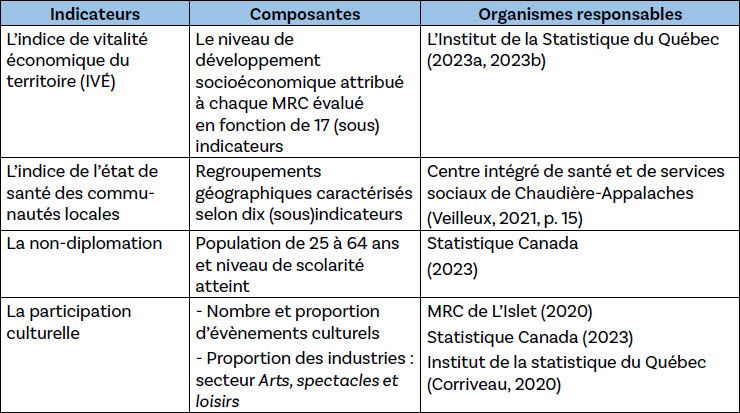

Parmi ces indicateurs, nous en avons ciblé deux qui ont été modifiés depuis leur création en 2007, soit le nombre et la proportion d’évènements culturels dans un territoire ainsi que la proportion des industries du secteur Arts, spectacles et loisirs pour ce même territoire. Pour l’ensemble de la recherche, les indicateurs sélectionnés (dont certains sont appelés « indices »), leurs principales composantes et les organismes qui y sont liés pour la MRC à l’étude (tableau 1).

Tableau 1

Les indicateurs retenus

La mise en commun de ces indicateurs permet d’analyser le cas précis de la MRC de L’Islet en matière de littératie.

3.3. Procédures d’analyse des données

Afin de comprendre les relations entre les indicateurs retenus et les données récoltées à leur propos, nous avons misé sur une analyse de type intercatégorielle ou intersectorielle selon laquelle des relations d’inégalités existent entre les groupes d’une collectivité (McCall, 2005). D’après Lutz (2015), ce type d’analyse est utilisé pour étudier l’expérience identitaire de différents groupes, ce qui apparait pertinent pour identifier et caractériser les déterminants de la littératie en milieu rural.

Le recours à une analyse intersectorielle implique le croisement de catégories généralement peu mises en relation, notamment parce que l’espace (p. ex., une MRC donnée) et la temporalité (p. ex., l’année étudiée) influencent fortement les expériences vécues et la compréhension qui en découle. Dans notre étude, les indicateurs choisis s’appuient sur de telles données composites qui ont l’avantage de synthétiser des « questions interdimensionnelles complexes » (Ladouceur, 2018, p. 10) et qui se prêtent bien à l’analyse intersectorielle. Enfin, l’analyse intersectorielle invite à interroger les différentes positions sociales et, conséquemment, à considérer les situations inégalitaires (Blair et al., 2022).

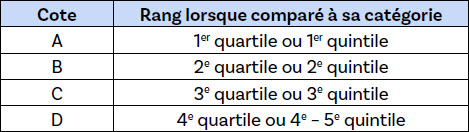

Ces indicateurs sont toutefois classés et présentés selon leur rang quartile ou quintile en comparaison de catégories ou d’ensembles plus grands que la MRC de L’Islet, comme la région administrative, l’ensemble du Québec ou l’ensemble du Canada[2]. Étant donné que ces rangs se rapportent à des ensembles distincts, ils ne peuvent être utilisés comme tels pour les mettre en parallèle. Une étape supplémentaire nous est donc parue nécessaire pour rendre analysable la combinaison des différents indicateurs, soit l’attribution de cotes qualitatives sous forme de lettres (A, B, C, D) par l’équipe de recherche. L’analyse nécessaire à cette attribution s’est effectuée par la création d’une échelle qualitative fondée sur des catégories conceptualisantes permettant une analyse qualitative : celle-ci témoigne d’une forme d’analyse par l’énonciation de brèves descriptions pour chaque catégorie (Paillé et Muchielli, 2021). Nous avons en conséquence créé une échelle de notation à quatre niveaux afin de correspondre aux rangs quartile ou quintile des indicateurs utilisés. Pour les besoins de l’étude, nous avons organisé ces cotes en fonction de lettres correspondantes à ces rangs, comme l’illustre le tableau 2.

Tableau 2

Échelle et cote des indicateurs intersectoriels

4. Résultats

Dans ce qui suit, les principales données pour chacun des indicateurs retenus pour cette étude (indice de vitalité économique; indice de l’état des communautés locales; non-diplomation; participation culturelle) pour la MRC de L’Islet sont mises en lumière afin de participer au portrait recherché. Il est à noter que parfois un indicateur (nommé dans certaines circonstances « indice ») réfère lui-même à d’autres indicateurs (ou sous-indicateurs ou dimensions) associés. Une synthèse complète la présentation.

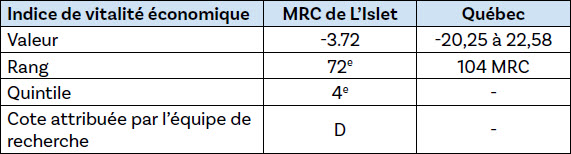

4.1. L’indice de vitalité économique du territoire

La MRC de L’Islet affiche un indice de vitalité négatif de -3,7215. Elle est conséquemment au 72e rang sur 104 MRC (ISQ, 2023c), ce qui la place dans le 4e quintile lorsqu’on la compare à l’ensemble des MRC du Québec. Selon notre logique d’attribution d’une cote qualitative à chacun des grands indicateurs ciblés, la cote D doit donc lui être associée (tableau 3).

Tableau 3

La vitalité économique du territoire de la MRC de L’Islet comparée à l’ensemble du Québec

Dans la région Chaudière-Appalaches, les MRC qui la composent ont un indice de vitalité allant de -6,05 (MRC Les Etchemins) à 12,21 (MRC de Lévis). Une tendance apparait clairement : les territoires et municipalités qui affichent un indice de vitalité positif sont ceux qui bordent le fleuve Saint-Laurent ou qui en sont le plus près. L’indice de vitalité économique permet aux décideurs et aux acteurs, notamment le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, d’intervenir par la mise sur pied de programmes de subventions ciblés au regard des enjeux particuliers auxquels les territoires ruraux sont confrontés (ISQ, 2023b).

4.2. L’indice de l’état de la communauté locale sur le plan de la santé et du bien-être

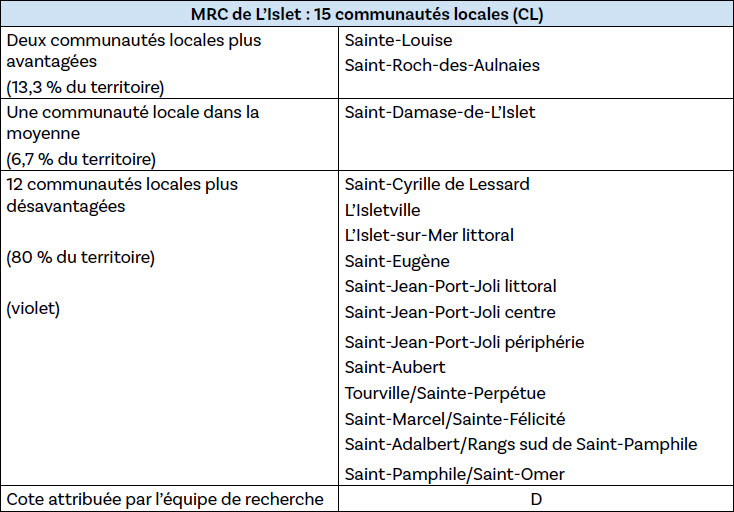

Les données récoltées quant aux indicateurs de la composante « santé et bien-être » de la MRC de L’Islet montrent que 12 des 15 communautés locales de cette dernière apparaissent comme étant désavantagées par rapport aux communautés locales de la région Chaudière-Appalaches (tableau 4).[3]

L’évolution entre 2014 et 2018 montre que plusieurs communautés locales du territoire de L’Islet sont maintenant dans le 4e ou le 5e quintile en matière de défavorisation sociale et matérielle, ce qui nous pousse à lui conférer la cote qualitative de D (tableau 4).

Tableau 4

L’état des communautés locales, pour les 15 communautés locales de la MRC de L’Islet, de 2014-2015 à 2018-2019, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région Chaudière-Appalaches

Ajoutons que l’étude publiée par la direction de la Santé publique (Veilleux, 2021) montre que plusieurs de ces communautés défavorisées sont en détérioration depuis le début des années 2000, et ce, principalement dans le secteur sud du territoire (p. 62).

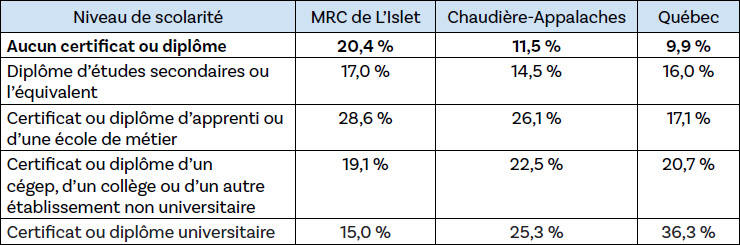

4.3. L’absence de diplomation

Une proportion importante de la population de la MRC de L’Islet ne possède pas de diplôme, tandis que les personnes possédant un diplôme collégial ou universitaire sont sous-représentées lorsqu’elles sont comparées à la région de Chaudière-Appalaches et à l’ensemble de la province. Cependant, le pourcentage des personnes possédant un certificat de type professionnel, un diplôme d’apprenti ou d’une école de métier est beaucoup plus élevé que celui de la région Chaudière-Appalaches et de l’ensemble du Québec (tableau 5).

Tableau 5

Répartition de la population de 25 à 64 ans et niveau de scolarité atteint sur le territoire de la MRC de L’Islet comparé à la région Chaudière-Appalaches et à l’ensemble du Québec (2021)

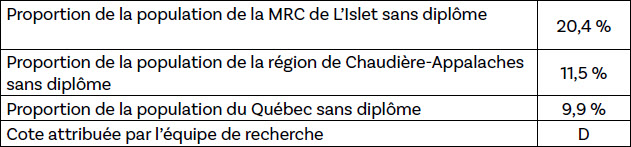

Dans le cas de la MRC de L’Islet, l’absence de diplôme, qui touche 20,4 % de la population des 25-64 ans, est l’élément saillant, puisque le pourcentage de la population sans diplôme y est beaucoup plus élevé que celui affiché pour la région Chaudière-Appalaches (11,5 %) et pour celui de l’ensemble du Québec (9,9 %). Ce constat est important, car il concerne directement l’enjeu de la littératie, sachant qu’il est documenté qu’une majorité des personnes non diplômées montrent des compétences insuffisantes en littératie (Langlois, 2021; Desrosiers et al., 2015). Cette surreprésentation de la population explique que l’attribution qualitative de la cote D attribuée.

Dans le tableau 6, une synthèse est présentée.

Tableau 6

La non-diplomation des 25-64 ans dans la MRC de L’Islet comparée à la région Chaudière-Appalaches et à l’ensemble du Québec

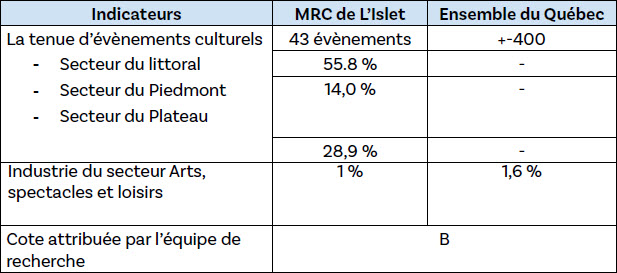

4.4. La participation culturelle

Afin de présenter un portrait relativement simple, mais précis en matière de participation culturelle globale pour la MRC de L’Islet, nous avons sélectionné trois types de données qui apparaissent représentatifs de ce territoire, soit le nombre d’évènements culturels tenus sur une période d’un an (n=43) et la proportion des industries du territoire appartenant au secteur « Arts, spectacles et loisirs » (1 %). En combinant ces données sur le plan culturel, la MRC de L’Islet présente un portrait satisfaisant, lorsque comparé à l’ensemble du Québec (tableau 7).

Tableau 7

Données quant aux trois indicateurs ciblés de la participation culturelle

Ce portrait culturel de la MRC, bien que plus favorable que les autres secteurs traités précédemment, ne tient pas compte de l’étendue du territoire et de la répartition des ressources : plusieurs infrastructures culturelles, bien que bel et bien présentes sur le territoire, sont concentrées dans une partie du territoire et elles sont conséquemment peu accessibles pour une grande partie de la population. À cet égard, le secteur du littoral compte à lui seul pour 55,8 % des activités culturelles. Ces activités sont, par exemple, des expositions, des spectacles et des festivals. Il importe aussi de préciser que sur l’ensemble de la MRC, une faible proportion des industries installées sur son territoire fait partie des secteurs Arts, spectacles et loisirs (1 %). Une telle nuance n’empêche toutefois pas de constater que la dimension culturelle est certainement la plus porteuse de la MRC de L’Islet, ce qui explique l’attribution de la cote B.

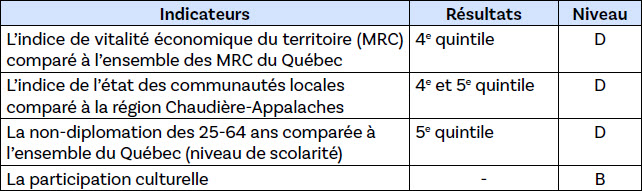

4.5. Synthèse qualitative

Afin de mettre l’accent sur les relations entre les indicateurs retenus pour l’étude, nous avons construit une échelle et attribué une cote correspondant au quartile ou au quintile dans lequel se situe le territoire dans les différents domaines ciblés lorsque celui-ci est comparé aux autres territoires ou à l’ensemble de la région Chaudière-Appalaches. L’attribution de cotes constitue une forme de condensation des données nécessaire pour rendre compte efficacement de leur croisement. Dans le tableau 8, cette attribution en termes de cotes est présentée de manière globale.

Tableau 8

L’interprétation qualitative des données récoltées pour la MRC de L’Islet

L’utilisation de ces cotes permet de mettre l’accent sur la complémentarité des déterminants ayant une forte dimension collective, comme la vitalité économique ainsi que la santé et le bien-être des communautés, avec les déterminants sur lesquels les individus ont un certain pouvoir, tels que la diplomation et la participation culturelle. Dans la MRC de L’Islet, selon les indicateurs utilisés, on peut observer une combinaison de tels déterminants, c’est-à-dire que certains sont essentiellement contextuels et d’autres relèvent d’initiatives personnelles ou de pratiques familiales.

La mise en commun de ces indicateurs montre que, dans un contexte rural, l’imbrication de difficultés individuelles et collectives comporte un fort niveau de complexité : les personnes vivent simultanément des difficultés structurelles liées à la faible vitalité économique du territoire et aux enjeux de santé propres à leur communauté. La situation de la littératie est également tributaire des situations éducatives découlant de la non-diplomation d’une bonne partie de la population. Dans une moindre mesure, l’accessibilité aux ressources culturelles constitue également un défi, notamment en fonction de la localisation des individus sur le territoire.

5. Discussion

La démarche entreprise dans le cadre de l’étude menée a débuté par une importante revue des écrits; cette dernière a permis de mettre à jour une quantité importante de données. L’analyse menée a permis de mettre en relations des indicateurs intersectoriels qui permettent de mieux comprendre le phénomène de la littératie en milieu rural, précisément quand ce milieu est dévitalisé dans les domaines socioéconomiques, éducatifs, culturels et de la santé communautaire. À partir des données collectées et de leur analyse, il est possible de formuler des propositions.

5.1. Le rôle des déterminants intersectoriels

Au terme de l’étude menée, force est de constater qu’une meilleure compréhension en matière de littératie et d’accès à la culture en milieu rural implique la validation des indicateurs sélectionnés, et ce, au regard des critères de sélection que nous avions identifiés :

-

La représentativité des indicateurs en lien avec la complexité du contexte étudié, soit des données des domaines économiques, sociaux, éducatifs et culturels.

-

L’efficacité des indicateurs en ce sens qu’ils sont utilisables et compréhensibles.

-

L’accessibilité et la permanence des indicateurs, soit qu’ils sont accessibles et proviennent d’organisations durables.

Précisément, les indicateurs que nous avions sélectionnés en fonction de ces critères ont permis d’analyser et de mieux comprendre le contexte global d’un territoire proprement rural. Ainsi, il a été possible de mieux cerner les déterminants de la littératie en milieu rural. L’analyse intersectorielle réalisée a aussi permis de mieux saisir les rapports de forces entre différents déterminants imbriqués qui affectent les compétences en littératie des individus. Un premier déterminant de nature économique est concrétisé par l’indice de vitalité économique. Son utilisation nous a permis d’identifier les territoires (MRC) ruraux dévitalisés définis ainsi :

Les localités les moins vitalisées économiquement sont généralement de petite taille, ont une densité de population faible et comptent, globalement, plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 20 ans. Elles connaissent également un déclin démographique important. En plus d’être éloignées des grands centres urbains, ces localités affichent un revenu total médian des particuliers et un taux de travailleurs largement plus faible que les autres localités québécoises

ISQ, 2023b, p. 1-2

Un second déterminant auquel sont confrontés les individus d’un territoire dévitalisé est constitué des communautés locales (et de leurs influences certaines, selon ce qui les constitue), regroupant une partie ou plusieurs municipalités d’un territoire. L’identification de communautés locales est rendue possible par l’attribution d’un indice de défavorisation matérielle et sociale permettant de localiser les secteurs géographiques en lien avec des problématiques sociales et de santé.

Un troisième déterminant pour comprendre la situation de la littératie est formalisé par le niveau de scolarité de la population, précisément la proportion de personnes non diplômées d’un territoire rural. Le niveau de scolarité est très utilisé lorsqu’il est question de littératie, mais l’absence de diplôme témoigne à notre sens davantage du parcours des individus lié à la formation et à la culture, ainsi que du contexte éducatif et socioculturel dans lequel ils évoluent actuellement.

Un quatrième déterminant est associé à la participation culturelle des individus et des communautés, une notion observable au moyen entre autres de deux indicateurs éprouvés témoignant de l’accessibilité de la culture dans un territoire circonscrit, soit le nombre d’évènements culturels y ayant lieu au cours d’une année sur le territoire d’une MRC et la proportion des industries de ce territoire appartenant au secteur Arts, spectacles et loisirs.

5.2. L’utilité d’un cadre d’analyse qui tienne compte de déterminants collectifs et individuels complémentaires

Au terme de notre étude, il nous apparait plus clairement qu’un cadre d’analyse conséquent du phénomène de la littératie en milieu rural doit tenir compte de déterminants collectifs et individuels complémentaires. La sélection du territoire a été pour nous une étape fondamentale dans la compréhension des enjeux de littératie en milieu rural; elle a permis, entre autres, de réaliser une étude de cas bien circonscrite. La compréhension recherchée est fondée sur le croisement et la hiérarchisation de plusieurs indicateurs qui sont rarement combinés. L’analyse que nous avons réalisée illustre en fait que quatre dimensions, que l’on peut qualifier de structurelles, se superposent dans la caractérisation du phénomène de la littératie communautaire en milieu rural. Deux de ces dimensions, la vitalité économique et l’état de la communauté sont de nature contextuelle, et deux autres dimensions, l’absence de diplomation et la participation culturelle sont davantage associées aux familles et aux individus. En outre, notre analyse montre que les indicateurs retenus pour explorer et caractériser ces dimensions ne doivent pas être strictement juxtaposés; ils doivent plutôt être analysés dans leur sédimentation et leur complémentarité. Dans ce contexte, ce serait une forme de superposition d’inégalités qui serait la plus représentative du territoire étudié.

Dans cette perspective, nous considérons que notre démarche a grandement bénéficié de l’intersectorialité, comme articulation « de différents rapports de domination dans l’analyse d’une situation donnée de fabrique d’inégalités sociales » (Buscato, 2016, p. 108). Ce cadre s’est avéré « enraciné dans la prémisse que l’expérience humaine […] ne peut être comprise adéquatement en considérant les positions sociales de manière indépendante. » (Bauer et al., 2021, p. 1) Ainsi, l’intersectorialité, en tant que principe fondateur qui décloisonne les champs d’intervention, apporte une valeur ajoutée en ce sens que c’est le lien entre les différents secteurs concernés qui constitue l’élément fondamental de la démarche. D’une part, elle se fonde sur la complexité et l’imbrication des enjeux vécus. D’autre part, l’intersectorialité mène à des stratégies impliquant des approches participatives des collectivités, mobilise le travail collaboratif d’intervenants de domaines diversifiés et favorise la mise en oeuvre de solutions globales qui vont au-delà des solutions à la pièce (Gallani et Da Silva, 2023; Liot et al., 2020; Salunke et Lal, 2017).

La condensation des données quantitatives par l’attribution de cotes qualitatives a aussi permis de rendre cette approche plus facilement transposable, car elle pourrait être réalisée dans d’autres milieux ou d’autres régions sans alourdir la démarche d’analyse statistique et de données multiples. L’approche privilégiée offre aussi l’avantage de circonscrire des enjeux d’éducation, ici la littératie, en décentrant notre regard du « simple » domaine de l’éducation :

Cet objet qui permet de décentrer le regard se situe néanmoins au coeur des sciences de l’éducation dont on peut d’ailleurs se demander si elles ne traitent pas, fondamentalement, d’objets frontières. En effet, les sciences de l’éducation sont pluridisciplinaires et l’éducation est traversée d’enjeux qui relèvent de différentes instances : l’école, la famille, la politique, etc.

Lebon, 2021, p. 283

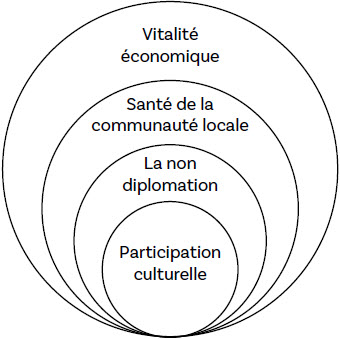

Les données utilisées et leur analyse dans le cadre de la réflexion et de l’étude menée illustrent bien l’imbrication des systèmes socioéconomiques, éducatifs et culturels que les individus doivent surmonter pour pallier le manque de littératie. Notre analyse permet même de dégager des particularités définissant un phénomène distinct, soit celui de la littératie rurale, porteur de cette imbrication qui agit sur les collectivités et sur les individus (figure 1).

Figure 1

Le phénomène de la littératie rurale

Cette sédimentation de quatre couches de marginalisation implique à la fois des déterminants collectifs et individuels. Le premier déterminant est le territoire, soit l’environnement global constitué par la Municipalité régionale de comté (MRC). Le déterminant suivant est associé au type de communauté locale dans laquelle évolue la personne et permet de subdiviser l’étendue du territoire en regroupements de plusieurs municipalités ou de parties d’une municipalité. Finalement, concernant les déterminants individuels, l’absence de diplomation apparait comme ayant préséance sur la participation culturelle, et ce, parce que la scolarité agit elle-même comme un levier des valeurs et des pratiques culturelles (Bourdieu, 1966; De Varennes, 2017). La littératie, en tant que phénomène communautaire, est donc tributaire de l’imbrication de ces déterminants.

Conclusion

La présente démarche de recherche n’est pas sans montrer que certaines collectivités rurales ne disposent pas des ressources qui leur permettraient de s’émanciper de façon durable, d’autant plus que plusieurs se distinguent clairement de l’amélioration marquée de la littératie en région urbaine (Langlois, 2021, 2022). La recherche entreprise a permis de mieux comprendre la situation de la littératie en milieu rural au regard des enjeux structurels en matière d’économie, de santé et de culture. Du moins, elle l’a fait pour une MRC donnée. D’autre part, elle a permis de confirmer que l’amalgame qui est souvent fait entre le niveau de littératie et le niveau de scolarité parait incomplet : cette confusion mène souvent à estimer le niveau de littératie d’un territoire à partir seulement de la scolarité et ne tient pas compte suffisamment des dimensions collectives qui le définissent. À nos yeux, il est fondamental de recourir à une approche plus globale de la littératie pour bien en circonscrire les enjeux et les actions à entreprendre.

Afin de rendre cette situation observable et mesurable, différents indicateurs propres aux situations vécues par les organismes et les acteurs de ces domaines ont été utilisés. La construction de cet objet de recherche intersectoriel et novateur nous a permis d’identifier des déterminants d’un enjeu socioéducatif peu documenté. Ensuite, l’analyse fondée sur l’intersectorialité nous a encouragés à franchir les frontières de la recherche en éducation. Une telle approche nous a permis de ne pas passer à côté de caractéristiques ou de liens importants et de mieux saisir l’essence de la littératie dans une perspective communautaire. À ce titre, la mise en relation de différents indicateurs constitue une avancée dans la recherche en éducation, puisque l’enjeu de la littératie ne peut se dissocier des difficultés auxquelles font face les collectivités rurales. Le phénomène de la littératie rurale serait même tributaire à nos yeux de ces difficultés.

Assurément, il apparait que le fardeau des faibles compétences en littératie n’est pas réparti équitablement entre les personnes d’une même société, et ce, qu’elles proviennent des régions rurales ou urbaines : au regard de la disparité et de l’inaccessibilité des ressources éducatives et culturelles, les personnes situées en région rurale seraient plus susceptibles d’en être affectées en raison de leur provenance territoriale, ainsi que de leurs conditions sociales, économiques, éducatives et culturelles.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Les niveaux de littératie vont du plus faible (niveau 1) au plus fort (niveau 5) (Desrosiers et al., 2015 p. 45). Le niveau 0, par exemple, réfère à la connaissance d’un vocabulaire de base, le niveau 1 suppose la capacité à comprendre des textes courts présentant une seule information, le niveau 2 permet de faire des liens entre ce qui est lu, le niveau 3 permet de lire des textes plus longs et denses nécessitant d’interpréter, le niveau 4 permet d’évaluer des textes longs et complexes en convoquant des connaissances préalables et le niveau 5 permet d’intégrer, d’évaluer et de synthétiser plusieurs textes et leurs subtilités (Fondation pour l’alphabétisation, 2024).

-

[2]

Les termes « quartile » et « quintile » font référence à des divisions en quatre ou en cinq dans la distribution d’un ensemble de données. En guise d’exemple, le premier quartile correspond aux données du premier quart (25 % des données supérieures). Le dernier quartile ou quintile fait donc référence à la portion la plus défavorisée d’un ensemble.

-

[3]

Pour aller plus loin. (Veilleux, 2021) https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Caract%C3%A9risation_des_communaut%C3%A9s/Documents/2021/3-DOC_Caracterisation_MRC_de_L_Islet_2021-09-02.pdf

Bibliographie

- Barlatier, P.-J. (2018). Les études de cas. Dans F. Chevalier, F., Cloutier, M. et Mitev, N., Les méthodes de recherche du DBA (p. 126–139). EMS Éditions.

- Barton, D., & Hamilton, M. (2010). La littératie : une pratique sociale. Langage et société, 133(3), 45-62. https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2010-3-page-45.htm

- Bauer, G. R., Churchill, S. M., Mahendran, M., Walwyn, C., Lizotte, D. ,& Villa-Rueda, A. A. (2021). Intersectionnalité dans la recherche quantitative : une revue systématique de son émergence et des applications de la théorie et des méthodes. SSM Santé de la population. 14, 100-798 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30674435/

- Beauregard, F., Carignan, I., & Létourneau, M.-D. (2011). Recension des écrits scientifiques sur la littératie familiale et communautaire. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. https://depot.erudit.org/bitstream/003789dd/1/Beauregard_Carignan_MELS_litteratie_familiale.pdf

- Bernier, S. (dir.). (2007). Le système d’indicateurs de la culture et des communications au Québec. Première partie : conceptualisation et élaboration concertée des indicateurs. Institut de la statistique du Québec. Observatoire de la culture et des communications du Québec, Gouvernement du Québec. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/45199

- Blair, A., Samra, A.-E., Chakravartty, D., Steensma, C., Bird, M., Jackson, B., & Miszkurka, M. (2022). Comment intégrer la théorie de l’intersectionnalité dans les analyses quantitatives d’équité en santé ? Une revue rapide et liste de vérification de pratiques prometteuses. Statistique Canada (Agence de la santé publique du Canada). Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/science-recherche-et-donnees/comment-integrer-theorie-intersectionnalite-analyses-quantitatives-equite-sante.html#a7

- Boultif, A., & Crettenand Pecorini, B. (2021). Un état des lieux des usages de la littératie médiatique multimodale en contexte numérique. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 14. https://doi.org/10.7202/1086917ar

- Bourdieu, P. (1979). Les trois états du capital culturel. Actes de la recherche en sciences sociales, 30, 3-6. https://doi.org/10.3406/arss.1979.2654

- Bourdieu, P. (1966). La transmission de l’héritage culturel. Dans Darras (dir.), Le partage des bénéfices : expansion et inégalités en France (p. 383-420). Éditions de Minuit.

- Buscato, M. (2016). La forge conceptuelle. « Intersectionnalité » : À propos des usages épistémologiques d’un concept (très) à la mode ». Recherches sociologiques et anthropologiques, 47(2). http://journals.openedition.org/rsa/1744

- Caitucoli, P., Larceneux, F., & Simon, A. (2022). L’affirmation des territoires ruraux par le management de projet : préparer le retour plutôt que la revanche : Introduction au numéro spécial Management des territoires ruraux. Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 2, 161-182.

- Conseil canadien sur l’apprentissage – CCA (2007). État de l’apprentissage au Canada : pas le temps de s’illusionner. CCA. http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cca/pastemps/pastemps.pdf

- Cormier, M. (2017). La littératie, tout au long de la vie. Éducation et francophonie, 45(2), 1–4. https://doi.org/10.7202/1043525ar

- Corriveau, L.-S. (2020). Les festivals et évènements présentant des spectacles en arts de la scène en 2019. Optique culture, 74. Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, 1-12.

- Cyr, J., Chouinard, D. et Cervant, É. (2018). Les interventions en littératie pour une collaboration école-famille. La revue internationale de l’éducation familiale, 44, 67-88.

- Dagenais, D. (2012). Littératies multimodales et perspectives critiques. Les Cahiers de l’Acedle, 9(2), 15-46.

- Desrosiers, H., Nanhou, V., Ducharme, A., Cloutier-Villeneuve, L., Gauthier, M.-A., & Labrie, M.-P. (2015). Les compétences en littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans des environnements technologiques : des clefs pour relever les défis du XXIe siècle. Rapport québécois du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA). Institut de la statistique du Québec, Gouvernement du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/competences-en-litteratie-en-numeratie-et-en-resolution-problemes-dans-environnements-technologiques-clefs-pour-relever-defis-xxie-siecle.pdf

- De Varennes, H. (2017). Réussite en littératie et capital culturel. Éducation et francophonie, 45(2), 214-233. https://doi.org/10.7202/1043536ar

- Douchet, M.-A., & Warnant, A. (2022). L’insertion comme levier de développement en milieu rural : de Lambiotte à « territoires zéro chômeur » (Prémery). Revue D’Économie Régionale et Urbaine, 2, 269–289.

- Dufour, C., Martel, M. D., Lacelle, N., Kiamé, S., Garneau-Gaudreault, L.-A., & Poulin, T. (2021). Littératie communautaire : analyse de la production documentaire et revue de la littérature. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 14. https://doi.org/10.7202/1086911ar

- Evans, C. (2019). Modeling the Intersectionality of Processes in the Social Production of Health Inequalities. Social Science and Medicine, 226.

- Gallani, M., & Da Silva, R. (2023). Interdisciplinarité et intersectorialité : un engagement vital pour relever les défis en santé d’aujourd’hui et de demain. Science of Nursing and Health Practices / Science infirmière et pratiques en santé, 6(2), 1–7. https://doi.org/10.7202/1108905ar

- Gélineau, L., Pagès, A., Desgagnés, J.-Y., Gaudreau, L., Fréchette, A., & Morency-Carrier, M.-C. (2018). Pauvreté et intervention sociale en milieu rural : présentation du dossier. Nouvelles pratiques sociales, 30(1). https://doi.org/10.7202/1054258ar

- Guimond, L., Simard, M., & Gilbert, A. (2020). Cohabitation et espace de rencontre comme moteurs de la nouvelle ruralité au Québec. Organisations et Territoires, 29(2), 41-53. https://doi.org/10.1522/revueot.v29n2.1149

- Henry, L. A., & Stahl, N. A. (2021). Literacy Across the Community. Routledge.

- Hill, K. (2021). La participation culturelle, la santé et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes. Rapport RSA no. 53 (trad. : proScenium).

- Institut de la statistique du Québec. (2023a). Classement des MRC selon l’indice de vitalité économique, Québec, 2006-2014, 2016, 2018 et 2020. Gouvernement du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-de-vitalite-economique-des-territoires/tableau/classement-mrc-indice-vitalite-economique-2006-2014-2016-2018-2020#pivot_1=2020%E1%B5%96

- Institut de la Statistique du Québec (2023b). Bulletin d’analyse – Indice de vitalité économique des territoires. Édition 2023, 1-47. Gouvernement du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/bulletin-analyse-indice-vitalite-economique-territoires-edition-2023.pdf

- Institut de la statistique du Québec (2023c). Répartition de la population de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint, la région administrative, l’âge et le sexe, Québec. Gouvernement du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/3012

- Institut de la statistique du Québec. (2021). Principaux indicateurs sur le Québec et ses régions. Gouvernement du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/vitrine/region

- Institut national de santé publique (2024). Déterminants de la santé. Gouvernement du Québec. https://www.inspq.qc.ca/exercer-la-responsabilite-populationnelle/determinants-sante#:~:text=Les%20d%C3%A9terminants%20de%20la%20sant%C3%A9%20d%C3%A9signent%20tous%20les%20facteurs%20qui,probl%C3%A8mes%20particuliers%20ou%20de%20maladies

- Lacelle, N., Boutin, J.-F., & Lebrun, M. (2017). La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique – LMM@ Outils conceptuels et didactiques. Presses de l’Université du Québec.

- Lacelle, N., Lafontaine, L., Moreau, A. C., & Laroui, R. (2016). Définition de la littératie. Réseau québécois de recherche et de transfert en littératie. https://www.ctreq.qc.ca/projets/reseau-quebecois-sur-la-litteratie/

- Ladouceur, S. (2018). Indice de vitalité économique des territoires. Rapport technique et méthodologique. Édition 2018, Québec. Institut de la statistique du Québec, Gouvernement du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/indice-de-vitalite-economique-des-territoires-rapport-technique-et-methodologique-edition-2018.pdf

- Langlois, P. (2021). La littératie au Québec : un regard local sur les enjeux. Estimation d’un indice de littératie par MRC. Fondation pour l’alphabétisation du Québec. FPAL27_Rapport_Litteratie_MRC_20211013.pdf - Zoho WorkDrive (zohoexternal.com)

- Langlois, P. (2022). Projection de l’indice de littératie au Québec en 2022 : un progrès qui met en lumière un enjeu important. Fondation de l’alphabétisation du Québec. FPAL33_AlphaReussite5_Etude_20220907.pdf (treaq.ca)

- Lebon, F. (2021). L’éducation populaire et l’animation : un objet pour la sociologie de l’éducation. Carrefours de l’éducation, 52, 279-303. https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2021-2-page-279.htm

- Lebreton-Reinhard, M. et Gautschi, H. (2021). L’image comme support du discours pédagogique dans les apprentissages : mise en place d’une formation des futurs enseignants et enseignantes à une pratique multimodale raisonnée. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 13. https://doi.org/10.7202/1077705ar

- Leclerc, Y. (2017). Le développement local par la culture : cinq propositions pour des villes culturelles. Revue Gouvernance / Governance Review, 14(2), 72–89. https://doi.org/10.7202/1044936ar

- Levesque, R. (2016). Une école et sa communauté au service de la réussite éducative. Idée éducation entrepreneuriale.

- Liot, F., Langeard, C., & Montero, S. (2020). Partie 1. L’intersectorialité comme nouvelle modalité d’action publique. Culture et Santé. Vers un changement des pratiques et des organisations ? (p. 21 -64). Éditions de l’Attribut. https://stm.cairn.info/culture-et-sante--9782916002729-page-21?lang=fr.

- Lutz, H. (2015). L’intersectionnalité comme méthode. DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies, 2(1–2), 39–44. https://doi.org/10.11116/jdivegendstud.2.1-2.0039

- Marty, A. (2014). Nouvelles ruralités. Prospective et stratégie 2014, 4-5, 199-213.

- McCall, L. (2005). The Complexity of Intersectionality. Signs, 30(3). 1771–1800.

- Mercier, J.-P., & Martel, M. D. (2021). La littératie communautaire : explorer les pratiques des acteurs institutionnels au sein des communautés éducatives. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 14. https://doi.org/10.7202/1086910ar

- Metereau, R., & Figuière, C. (2018). Agroécologie politique et nouvelle ruralité communautaire : quelles complémentarités ? L’expérience du Nicaragua. Mondes en développement, 182, 49-68.

- Ministère de l’Éducation du Québec (2024). Document d’information. Épreuve unique Français, langue d’enseignement 5e année du secondaire (Écriture 132-520, Janvier 2024 – Juin 2024 – Août 2024). Gouvernement du Québec, Direction de l’évaluation des apprentissages (MÉQ). https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/evaluation-epreuves-ministerielles/documents-information/DI_FLE_5e_sec.pdf

- Moreau, A. C., Lacelle, N., Ruel, J., & Messier, G. (2020). Proposition d’une conceptualisation coconstruite de la littératie : résultat d’une recherche-développement. Les dossiers des sciences de l’éducation, 43. https://doi.org/10.4000/dse.4298

- Moreau, A. C., Hébert, M., Lépine, M., & Ruel, J. (2013). Le concept de littératie en francophonie : que disent les définitions ? Revue Consortium national de recherche sur l’intégration sociale, 4(2), 14-18.

- Municipalité régionale de comté de L’Islet – MRC de L’Islet. (2020). Politique culturelle. POLITIQUE-CULTURELLE_WEB_2021_MR.pdf (mrclislet.com)

- Organisation de coopération et de développement économique (2021). Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2021. Se former pour la vie. Éditions OCDE. https://doi.org/10.1787/fc97e6d3-fr

- Organisation de coopération et de développement économique (2013). Cadre d’évaluation et d’analyse de l’enquête PISA 2012. Mathématiques, culture scientifique, culture de l’écrit, résolution de problèmes et compétence financière. Éditions OCDE. https://doi.org/10.1787/9789264190559-fr

- Ouellet, S. (2025). La mise en oeuvre d’une médiathèque : quand une église devient un centre de littératie communautaire. Revue hybride de l’éducation, 9(1). 1-27. https://revues.uqac.ca/index.php/rhe/article/view/1743/1626

- Ouellet, S. (2021). La littératie en milieu rural dévitalisé. Revue de littératie médiatique multimodale (R2LMM), 14. https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2021-v14-rechercheslmm06811/1086914ar.pdf

- Paillé, P., & Mucchielli, A. (2021). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Armand Colin.

- Richard, M., & Lacelle, N. (dir.). (2020). Croiser littératie, art et culture des jeunes. Impacts sur l’enseignement des arts et des langues. Presses de l’Université du Québec.

- Rieutort, L. (2012). Du rural aux nouvelles ruralités. Revue internationale d’éducation de Sèvres, 59, 43-52. https://doi.org/10.4000/ries.2267

- Ruel, J., Moreau, A. C., & Alarie, L. (2015). Usages sociaux de la littératie et compétences à développer en vue d’environnements plus inclusifs. Dans L. Lafontaine et J. Pharand (dir.), Littératie : vers une maitrise des compétences dans divers environnements (p. 227-245). Presses de l’Université du Québec.

- Saire, P.-O. (2016). État de la fréquentation et de la participation culturelle des jeunes dans le secteur du théâtre et des festivals jeune public au Canada. Daigle/Saire. Conseil des Arts du Canada.

- Salunke, S., & Lal, D. K. (2017). Approche multisectorielle de la promotion de la santé publique. Journal indien de santé publique, 61(3). 163-168. https://journals.lww.com/ijph/fulltext/2017/61030/multisectoral_approach_for_promoting_public_health.3.aspx

- Statistique Canada (2023). Profil du recensement. L’Islet, Municipalité régionale de comté (MRC), Recensement de la population de 2021, (tableau de profil). Produit nº 98-316-X2021001. Gouvernement du Canada. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&DGUIDlist=2021A00032417&GENDERlist=1,2,3&STATISTIClist=1&HEADERlist=0

- Therrien, D., Corbière, M., & Papen, U. (2021). Apprendre à gérer les symptômes cliniques d’un trouble mental grave en contexte de travail : littératie et autoformation en matière de santé. Revue internationale de communication et socialisation, 8(1), 101-117.

- Tudor, M.-A., & Bratosin, S. (2021). La médiatisation : nouveaux défis pour les sciences et la société. L’Harmattan.

- Trenholme Counsell, M., & Roy, L. (2016). Exploiter le pouvoir de la littératie. La stratégie globale du Nouveau-Brunswick en matière de littératie. Province du Nouveau-Brunswick. https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/Literacy/Exploiter_le_pouvoir_de_la_litteratie.pdf

- Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. UNESCO. (2002). Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Actes de la conférence générale 2001, 31e session (vol. 1 résolutions). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124687_fre/PDF/124687fre.pdf.multi.page=78

- Veilleux, S. (2021). 3e caractérisation de nos communautés locales de Chaudière-Appalaches : chemin parcouru depuis 2006. Recueil : de l’indice de défavorisation matérielle et sociale, d’un indice de l’état des communautés locales et de données sociodémographiques, économiques et de santé 2006 et 2016. Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Direction de santé publique. Gouvernement du Québec. https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Caract%C3%A9risation_des_communaut%C3%A9s/Documents/2021/3-DOC_Caracterisation_MRC_de_L_Islet_2021-09-02.pdf

Liste des figures

Figure 1

Le phénomène de la littératie rurale

Liste des tableaux

Tableau 1

Les indicateurs retenus

Tableau 2

Échelle et cote des indicateurs intersectoriels

Tableau 3

La vitalité économique du territoire de la MRC de L’Islet comparée à l’ensemble du Québec

Tableau 4

L’état des communautés locales, pour les 15 communautés locales de la MRC de L’Islet, de 2014-2015 à 2018-2019, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région Chaudière-Appalaches

Tableau 5

Répartition de la population de 25 à 64 ans et niveau de scolarité atteint sur le territoire de la MRC de L’Islet comparé à la région Chaudière-Appalaches et à l’ensemble du Québec (2021)

Tableau 6

La non-diplomation des 25-64 ans dans la MRC de L’Islet comparée à la région Chaudière-Appalaches et à l’ensemble du Québec

Tableau 7

Données quant aux trois indicateurs ciblés de la participation culturelle

Tableau 8

L’interprétation qualitative des données récoltées pour la MRC de L’Islet