Résumés

Mots-clés :

- télépoésie épistolaire,

- art vidéo,

- orchestration en temps réel,

- contrepoint de formes

Corps de l’article

Télépoésie[1] : de « télé », du grec ancien tễle, « loin (à distance) », et de « poésie », du grec poïesis, « création », « [l]a cause qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du non-être à l’être » (Platon, 1991 [380 av. J.-C.] : 205). La poïésis est ici indissociable de la praxis, car en télépoésie, l’oeuvre émane d’un collectif comme un rituel performatif qui aurait la faculté de pouvoir se fixer pour devenir pérenne…

Élaborée par Alain Joule à la fin des années 1990, la télépoésie est un concept dans lequel plusieurs artistes, bien que ne se trouvant pas dans le même lieu géographique, ont la possibilité de réaliser un acte créatif ensemble, relié·es par la simple force de leur pensée.

Fonctionnement

À l’occasion d’un phénomène naturel (équinoxe, solstice), d’un événement social (manifestation, festival artistique), ou par simple nécessité poétique perçue, l’initiateur·trice adresse aux artistes (toutes disciplines confondues[2]) une proposition d’offrandes spontanées et partageables sur un thème défini.

En télépoésie, ce que l’on nomme communément « environnement » occupe une place déterminante. Il va de soi que le mot « environnement » est ici utilisé dans son sens non restrictif, puisqu’il s’étend, dans l’esprit de chaque participant·e, à l’infinité du cosmos.

Dans ce processus, chaque artiste fait oeuvre, c’est-à-dire qu’il·elle laisse jaillir sa créativité, l’oriente sans la brider dans un acte autonome et complémentaire à celui des autres artistes dont il·elle ne connaît ni l’identité ni le nombre. L’action de chacun·e est une oeuvre en soi, autonome. Elle peut donc être revendiquée comme telle. Au cours de l’acte, sa complémentarité préméditée permet l’existence d’une oeuvre collective, aléatoire et éphémère. Seule l’organisation des traces de l’ensemble de ces actes pourra constituer une oeuvre pérenne.

Déroulement

À un moment T, dans une temporalité définie et à partir d’un thème préalablement proposé, chaque participant·e élabore une action artistique reliée, autonome et complémentaire, en conscience de la présence des autres collaborateur·trices qui, situé·es dans des lieux géographiques différents, mettent en place la même démarche.

La conduite autonome et complémentaire est un concept fondamental pour la télépoésie (Joule, 2021) qui définit la spécificité de ces actes qui ouvrent des champs pluriels laissant à la résonance vibratoire le rôle d’une organisatrice mémorielle collective. Le silence relatif trouve une place importante dans ce rituel de partage[3]. Dans cet acte commun, il s’agit de convoquer non pas une posture, mais un état où par conscientisation, pleine conscience, intentionnalité, stase poétique, parenthèse ou tout autre mode d’être, chaque actant entre dans un instant d’éternité commun à un « grand tout » : humain, autre qu’humain et « plus-qu’humain » (Abram, 2013 [1996]).

Une fois le rituel effectué, chaque artiste relève les traces de son acte, considérées comme une archéologie du sensible, et me les transmet par Internet. Avec l’ensemble des matériaux de cette « archépoésie » (Joule, 2021) qui constitue une série d’offrandes, je structure une oeuvre vidéo en mettant en relation contrapuntique les textes, les sons et les images. Dans cette phase, je deviens, au nom du collectif, l’interprète-réalisateur de ce que j’appelle un « contrepoint de formes » (CDF) (idem).

Quelques prolongements conceptuels nourrissant l’acte télépoétique

Liance : Elle retrouve son sens premier d’interdépendance entre les actants eux-mêmes et entre les actants et le monde (êtres humains, non humains, plus-qu’humains, etc.). Il s’agit d’un concept en vigueur pendant toutes les étapes du processus.

Sérendipité : Même si un thème est initialement proposé, la sérendipité, soit l’art de trouver, par un heureux hasard, ce que l’on ne cherchait pas, offre une certaine souplesse. L’aléa (coup de dés) qui est ici convoqué interfère avec l’actant, qui le considère comme un partenaire de « jeu ». Ce processus concerne tant les actes individuels que le montage vidéo permettant une orchestration collective capable de faire oeuvre. L’étymologie d’« aléa » prend tout son sens poétique tant elle nous renvoie à l’affirmation majeure de Stéphane Mallarmé, contenue pleinement dans le titre de son poème Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1993 [1897]).

Rapports : Le monde des rapports, deuxième genre de connaissances chez Spinoza (2021 [1677]), est ici le niveau d’existence en vigueur avant et pendant la pratique. Il met l’être humain et le plus-qu’humain en relation constante, dans une interrelation qui dévoile le sacré[4] de cette pratique.

Épochè : Mise entre parenthèses du monde et réduction pour atteindre une intersubjectivité reliée; trouve ici son paradoxe en ce que les parenthèses disparaissent dans un moment d’éternité qui embrasse le sujet et son environnement par-delà l’espace et le temps. C’est un état nécessaire lors de l’action commune. Notons que nous flirtons ici avec le duende[5] ou la notion d’extase des grand·es mystiques.

Reliance fondamentale

La reliance fondamentale est un concept connexe qui pourrait englober les sous-concepts énumérés ci-dessus. Elle instaure un compagnonnage interactif entre les artistes et le « tout monde », dans un esprit de conscientisation du biotope de proximité. L’air que je respire, par exemple, porte mes sons; la lumière éclairant ma position géographique dévoile les images que je perçois et qui alimentent, dans l’esthésie plurielle, ma créativité du moment. Lors de l’acte, on ressent la présence des autres dans une religiosité primitive où il s’agit de relire et de relier chaque fragment au grand tout qui nous fait monde. Nos grands aînés les arbres et les pierres occupent une place importante dans l’acte télépoétique. Le syntagme « mes frères les arbres, mes soeurs les pierres », souvent utilisé pour résumer la pensée du poète et mathématicien futurien Vélimir Khlebnikov, prend tout son sens. Il est important de ne pas oublier sa pensée dans l’acte télépoétique. Ce syntagme devient ici un concept qui agit comme vecteur conduisant à la transe poétique nécessaire pour réaliser un acte relié où, de concert, les êtres humains, non humains et plus-qu’humains fusionnent, permettant le ruissellement communiquant des gouttes de pluie parmi les sautes de vent que ravivent les embruns montant du roulis des vagues lorsque Mamman Dlo[6] nous propose la sagesse de sa permanence pour unir nos offrandes dans un pont sanctuaire vivifiant.

Ainsi j’aime, je donne, je me déploie, je reçois et je croîs de toute éternité.

Télépoésie et transcendance

Dans cet acte profondément relié, le sacré est aux commandes, convoquant la mémoire des vivant·es et des mort·es, du ciel et de la terre, portée par les vibrations traversantes que les participant·es perçoivent dans leur captation vive. Lors du montage vidéo de la télépoésie, je suis traversé par une infinité de fils, vibrations, sensations. Ma perception exacerbée fait de moi un vecteur, un passeur au service du collectif. Ici, la combinatoire des énergies de chacun·e fait de la réalisation télépoétique l’interprète messagère d’un mystère.

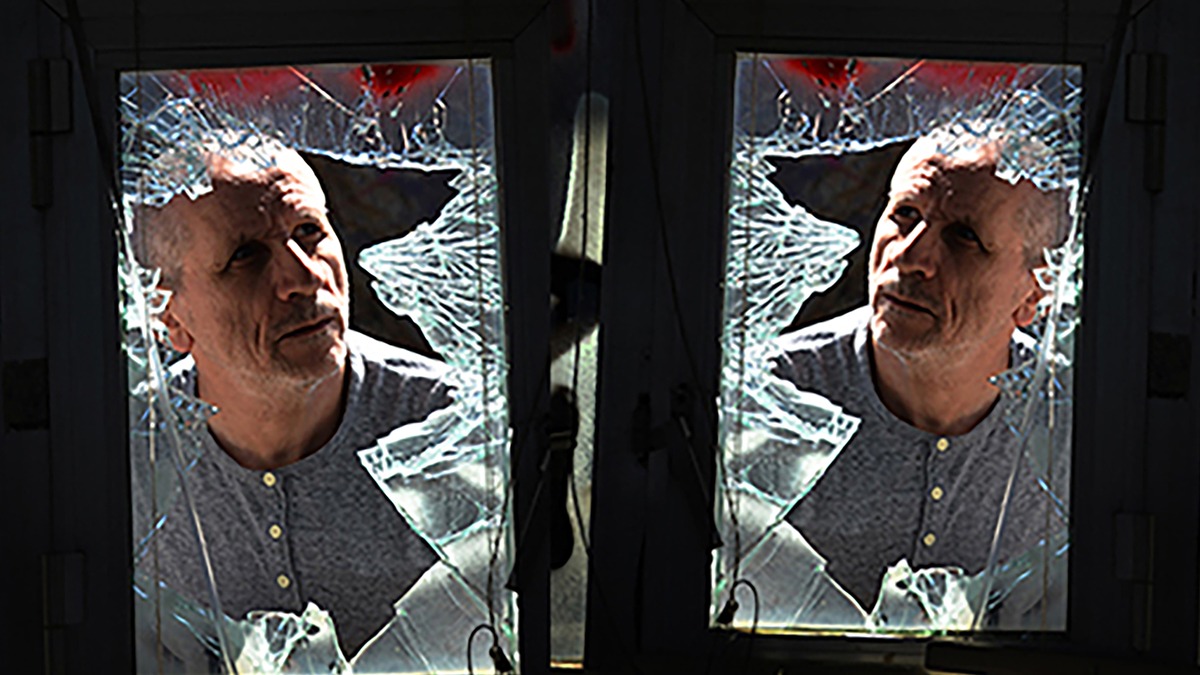

Vidéo réalisée à base d’offrandes sonores, photographiques, textuelles et vidéographiques transmises par des contributeur·trices. La réalisation agence et traite l’ensemble de ces compagnonnages selon le concept du contrepoint de formes.

Parties annexes

Note biographique

Alain Joule est un poète pluriel vivant à Montréal (Québec). Il est titulaire d’un master en musicologie (Université Toulouse – Jean Jaurès) et d’un doctorat en études et pratiques des arts (Université du Québec à Montréal).

Notes

-

[1]

Voir l’enregistrement d’une communication d’Alain Joule réalisée durant la Semaine du Son Canada en 2020 : www.youtube.com/watch?v=DC5RRykBjME

-

[2]

Le recrutement se fait par le biais des réseaux sociaux et en fonction des contacts personnels de l’artiste qui adresse la proposition.

-

[3]

Il s’agit davantage d’un rituel que d’une performance en raison de la reliance que cela induit.

-

[4]

Le mot « sacré » est ici employé pour désigner ce qui nous relie à ce qui nous dépasse, mettant en dialogie créative l’être humain et le plus-qu’humain.

-

[5]

Le duende (souvent utilisé pour définir le mystère de l’énergie flamenca) est présent dans tout acte d’improvisation libre. Il définit ici la transe créative du·de la poète.

-

[6]

Mamman Dlo : déesse créole, plus que mère des eaux, sirène parfois associée à l’entité vaudou Mami Watta. Mamman Dlo est pour le·la poète la mer-mère.

Bibliographie

- ABRAM, David (2013 [1996]), Comment la terre s’est tue : pour une écologie des sens, trad. Didier Demorcy et Isabelle Stengers, Paris, La Découverte, « Les Empêcheurs de penser en rond ».

- JOULE, Alain Louis (2021), « La possibilité d’une oeuvre poésie-plurielle-concertante et contrepoint de formes », thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal.

- MALLARMÉ, Stéphane (1993 [1897]), Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Paris, Gallimard, « Blanche ».

- PLATON (1991 [380 av. J.-C.]), Le banquet, trad. Philippe Jaccottet, Paris, Le Livre de Poche.

- SPINOZA (2021 [1677]), Éthique, trad. Maxime Rovere (éd.), Paris, Flammarion.

Liste des figures

Liste des vidéos

Vidéo réalisée à base d’offrandes sonores, photographiques, textuelles et vidéographiques transmises par des contributeur·trices. La réalisation agence et traite l’ensemble de ces compagnonnages selon le concept du contrepoint de formes.