Résumés

Résumé

Le recours à des interprètes dans les services publics en France n’a cessé de croître ces dernières années, tant dans le cadre de la demande d’asile que dans les services médicaux et sociaux. Les besoins énormes, en particulier dans certaines combinaisons de langues, imposent le recours à des interprètes ad hoc. Le métier a besoin de se structurer, de se professionnaliser, et plusieurs efforts ont vu le jour ces dernières années en ce sens. Toutefois, il ressort de nos observations que la définition du métier s’articule plus autour des exigences des institutions faisant appel aux interprètes que de la réflexion des théoriciens. Ainsi, après l’exploration des principaux apports théoriques, nous nous proposons d’analyser les documents normatifs établis par les différents acteurs de l’interprétation dans les services publics en France, afin de mettre en lumière les lacunes dans la prise en compte de la théorie. En effet, il semble que les aspects déontologiques prennent fortement le pas sur les aspects techniques, corroborant ainsi la thèse selon laquelle les enjeux de pouvoir influencent la définition du métier d’interprète en milieu médical dans différents pays, et ce, dans tous les services publics en France.

Mots-clés :

- interprétation dans les services publics,

- théorie,

- professionnalisation,

- documents normatifs,

- neutralité

Abstract

The use of interpreters in public services in France has grown steadily in recent years, both in the context of asylum applications and in medical and social settings. The enormous needs, especially in certain language combinations, require the use of ad hoc interpreters. The occupation needs to be structured and become more professional, and several efforts have emerged in recent years in this direction. However, it has emerged from our observations that the definition of the profession is more structured around the requirements of interpreter-employing institutions than on the thoughts of interpretation theorists. Thus, after exploring core theoretical contributions, we propose to analyse the normative documents instituted by various stakeholders in public service interpretation in France, to highlight gaps in the consideration of theory. Indeed, it seems that ethical considerations strongly take precedence over technical considerations, thus corroborating the thesis according to which the stakes of power influence the definition of the profession of interpreter in medical settings in different countries, and thus, in all public services in France.

Keywords:

- public service interpreting,

- theory,

- professionalization,

- normative documents,

- neutrality

Resumen

Francia ha experimentado una demanda creciente de intérpretes en los servicios públicos durante los últimos años, tanto en el sector de solicitudes de asilo, como en el ámbito de los servicios médicos y sociales. Las enormes proporciones de esta demanda han recaído a menudo en determinadas combinaciones lingüísticas, una circunstancia que ha terminado por imponer la necesidad de recurrir a intérpretes ad hoc. El oficio tiene la necesidad de estructurarse y profesionalizarse. En este sentido muchos esfuerzos que perseguían dicho propósito han dado su fruto estos últimos años. Si embargo, observamos que en la actualidad la definición del oficio se estructura más en función de las exigencias de las instituciones que recurren a un intérprete que teniendo en cuenta las reflexiones de los especialistas en la materia. Así pues, exploraremos en primer lugar las principales aportaciones teóricas en la materia. Continuaremos con una propuesta de análisis de los documentos normativos elaborados por los diferentes actores que participan en la interpretación de los servicios públicos en Francia. Nuestro objetivo es poner de relieve aquellos casos en los que las teorías de interpretación no se tienen en cuenta a la hora de redactar documentos normativos. De hecho, parece que los aspectos deontológicos suelen anteponerse a los técnicos, corroborando así la tesis sobre la toma de poder y su influencia en la definición del oficio de intérprete en el sector médico en diferentes países; al igual que en todos los servicios públicos franceses.

Palabras clave:

- interpretación de servicios públicos,

- teoría,

- profesionalización,

- documentos normativos,

- neutralidad

Corps de l’article

1. Le développement de l’interprétation dans les services publics et de l’interprétation de conférence : deux modèles opposés

Depuis la fin des années 1940, l’interprétation de conférence est reconnue internationalement, et est passée d’activité ancillaire à discipline scientifique et spécialité professionnelle grâce notamment aux travaux de Danica Seleskovitch « dont le rôle historique aura été de faire de la traduction et de l’interprétation une discipline scientifique en sus d’une spécialité professionnelle » (Froeliger 2012 : 2) et de la création d’écoles d’interprètes.

Par ailleurs, l’interprétation pratiquée dans les services publics (sociaux, médicaux, administratifs et judiciaires), habituellement entre, d’une part, une ou plusieurs personnes allophones et, d’autre part, des professionnels, s’est développée dans le même temps de manière très empirique au gré des besoins et des expériences individuelles, sans réelle structuration à l’échelon national – et a fortiori international. Si bien que la dénomination n’est pas réellement définie : on parle aussi bien de médiation ou d’interprétation sociale, d’interprétation communautaire, d’interprétation de liaison, de médiation interculturelle, que d’interprétation de service public (Pointurier 2016 : 30), ou même d’interprétation dans les services publics[1]. D’ailleurs, Franz Pöchhacker (2004 : 14-17) définit l’interprétation de liaison et l’interprétation en milieu social en les opposant à l’interprétation de conférence, même s’il reconnaît qu’il ne s’agit que de l’une des manières de catégoriser les principaux types d’interprétation.

Mais si Danica Seleskovitch (1968) a mis en place sa théorie interprétative de la traduction grâce à l’analyse des problèmes de langage et de communication dans les conférences, travaux approfondis ensuite par Marianne Lederer, qui a répertorié différents exemples de problèmes rencontrés dans la pratique, de l’absence de reformulation à l’ignorance du culturel (Lederer 2015 : 94-108), pourquoi ne serait-il pas possible de procéder de même pour soutenir une évolution et une structuration du métier d’interprète dans les services publics sur le modèle des interprètes de conférence ?

2. Un métier en pleine expansion en France

2.1. Une demande importante

En effet, le métier est en plein développement en France, car la demande explose tandis que l’offre peine à suivre. Le métier étant peu structuré, il est difficile d’obtenir des chiffres précis à l’échelon national. Cependant, bien qu’ils ne donnent qu’une vision parcellaire du panorama, les chiffres officiels du plus gros opérateur du marché (et de loin), ISM Interprétariat, association à but non lucratif et précurseur dans la réflexion sur le métier d’interprète dans les services publics (Sauvêtre 1996 : 50), ainsi que ceux des institutions ayant la charge de l’examen de la demande d’asile en France, suffisent à se rendre compte de l’ampleur du phénomène. Précisons qu’ISM Interprétariat est notre employeur et soutient la présente recherche.

2.1.1. Le développement d’ISM Interprétariat

En 1995, ISM Interprétariat assurait 90 000 heures d’interprétariat par déplacement et 5000 heures par téléphone avec un réseau de 200 interprètes (Sauvêtre 1996 : 50). Quinze ans plus tard, le directeur d’ISM interprétariat de l’époque, Ali Ben Ameur, communiquait les chiffres d’une ascension déjà forte, en particulier par téléphone :

[a]u terme de quarante ans d’existence et avec une capacité d’adaptation constante, ISM poursuit sa mission sociale et propose annuellement : 36 000 interprétariats sur site en Île-de-France ; 60 000 interprétariats par téléphone sur l’ensemble du territoire national, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 ; 6 000 pages traduites ; une équipe de 300 interprètes parlant 94 langues et dialectes ; une source et un partenariat pour 5 000 structures sociales, médicales ou administratives qui font appel à son organisation et à son personnel chaque fois qu’il y a absence ou difficulté de communication.

Ben Ameur 2010 : 87

Dix ans plus tard, ISM Interprétariat enregistre une forte croissance malgré la crise sanitaire (cause d’une baisse de 9 % des vacations par téléphone, et de 22 % des vacations par déplacement par rapport à l’année 2019). Le nombre total des missions a été multiplié par 3,5 : en effet, l’association a assuré 305 900 interventions par téléphone, 400 en visioconférence et 47 600 sur site (ISM Interprétariat 2021 : 12)[2]. Les interprètes interviennent dans 185 langues (ISM Interprétariat 2021 : 10) et l’association mobilise plus de 900 collaborateurs.

2.1.2. Des volumes énormes dans la demande d’asile

Parmi les nombreux organismes qui font appel aux interprètes dans les services publics, deux se détachent tout particulièrement en raison du nombre d’interprètes qu’ils accueillent quotidiennement. Il s’agit de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

En effet, l’interprétation à l’OFPRA est le deuxième poste de dépenses après la masse salariale et avant les loyers, et représentait respectivement 8,5 et 8,6 millions d’euros en 2018 et 2019 (OFPRA 2020 : 87)[3]. L’institution a convoqué 78 900 demandeurs d’asile assistés d’un interprète en 2019, ce qui représente chaque jour 105 interprètes intervenant à l’OFPRA pour une moyenne de 160 vacations (chacune d’une demi-journée, mais les interprètes font souvent deux vacations d’affilée dans la journée), soit un total de 38 550 vacations (OFPRA 2020 : 90).

Quant à la CNDA, 44 171 audiences s’y sont tenues, ce qui représente 66,5 % des 66 464 affaires jugées, certaines étant jugées sur dossier (CNDA 2020 : 13)[4]. Les requérants étant principalement non francophones, la CNDA a fait appel à 480 interprètes qu’elle a assermentés dans 160 langues différentes (CNDA 2020 : 38).

2.2. Des combinaisons de langues peu « classiques »

Comme souvent en interprétation dans les services publics, il convient de noter qu’une très grosse part de l’activité dans ces institutions, si l’on excepte l’anglais pour le Nigeria[5], et l’arabe pour la Syrie, concerne des langues habituellement peu fréquentes dans les conférences internationales ainsi que dans les écoles d’interprètes. En effet, en 2019, les dix premiers pays d’origine des demandeurs à l’OFPRA étaient les suivants : Afghanistan, Albanie, Géorgie, Guinée, Bangladesh, Côte d’Ivoire, Haïti, Nigeria, République démocratique du Congo (RDC) et Syrie (OFPRA 2020 : 21), représentant à eux seuls quasiment la moitié des demandes d’asile. Les dix premiers pays d’origine des requérants à la CNDA, représentant 56,7 % des recours, étaient les suivants : Albanie, Géorgie, Guinée, Bangladesh, Afghanistan, Côte d’Ivoire, Haïti, Mali, Nigeria et RDC (CNDA 2020 : 14).

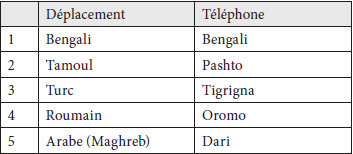

Les besoins sont donc énormes, et c’est pour cela qu’il est régulièrement fait appel à des interprètes ad hoc, et ce, pas seulement en France (Bowen 2000 : 1). Parfois, la demande est telle qu’il est impossible de trouver des interprètes, même non formés. Le tableau 1 montre une nouvelle fois que, à l’exception de l’arabe, langue officielle de l’ONU, et du roumain, langue officielle de l’Union européenne, les langues concernées ne sont pas celles que l’on retrouve dans l’interprétation de conférence, et, par extension, dans les parcours classiques d’interprétation.

Tableau 1

Principales langues pour lesquelles la demande n’a pu être satisfaite par ISM Interprétariat entre le 1/1/2021 et le 31/10/2021

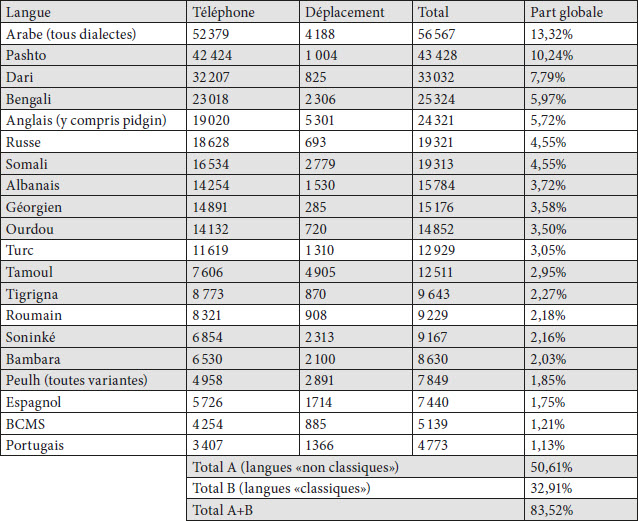

Si l’on observe les vingt langues les plus demandées (tableau 2), on constate qu’à elles seules, elles représentent plus de 80 % de l’activité totale. Y figurent quatre langues officielles de l’ONU (arabe, anglais, russe et espagnol), et cinq langues officielles de l’Union européenne (anglais, espagnol, portugais, roumain, BCMS[6], plus précisément le croate), pour un total de sept langues (l’anglais et l’espagnol appartenant aux deux groupes).

Bien que le roumain et le BCMS soient habituellement considérés comme des langues rares dans les institutions de l’Union européenne, nous les faisons figurer ici dans le groupe « classique » (lignes avec fond blanc), puisqu’il existe des formations universitaires d’interprètes de conférence données dans ces langues avec le soutien de l’Union européenne, tout comme pour le turc, langue de pays candidat[7].

Finalement, douze langues « non classiques » représentent à elles seules plus de la moitié du volume total des interventions. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles on trouve peu d’interprètes de conférence formés parmi les interprètes qui interviennent dans les services publics.

Tableau 2

Volumes relatifs aux 20 langues les plus demandées à ISM Interprétariat entre le 1/1/2021 et le 31/10/2021

Valeurs exprimées en nombre de missions (soit un appel téléphonique ou une vacation par déplacement) et en pourcentage par rapport au volume total, toutes langues incluses.

2.3. Une interprétation néanmoins nécessaire

Dans le domaine médical, plusieurs études ont montré les avantages du recours à un interprète professionnel, non seulement dans l’intérêt du patient, que ce soit en termes de qualité des soins, d’erreurs médicales évitées, de bonne communication avec le personnel de santé, de confidentialité et de bonne compréhension du diagnostic (Muela Ribera, Hausmann-Muela et al. 2008 : 6-7), mais aussi sur le plan économique. En effet, avoir recours à un interprète professionnel semble permettre de diminuer le coût global des soins (Jacobs, Shepard et al. 2004 : 868), car la barrière de la langue augmente les coûts médicaux engendrés d’une part par les potentiels risques d’erreur médicale et de complications de la maladie et d’autre part par des coûts inutiles (Muela Ribera, Hausmann-Muela et al. 2008 : 14), ces derniers étant notamment liés à l’augmentation du nombre d’examens médicaux induits par l’absence d’interprète ou le recours à un interprète ad hoc (Flores 2005 : 291).

Toutes ces raisons ont amené la législation française à évoluer, la Haute Autorité de santé (HAS) élaborant en octobre 2017 un référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques sur l’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé[8], tel que prévu par l’article L1110-13 du Code de la santé publique, créé par la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite « loi Touraine »[9]. La HAS reconnaît ainsi la nécessité de l’interprétation dans les services publics, ce qu’elle affirme en guise de préambule dans le référentiel :

[l]e recours à l’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé garantit, d’une part, aux patients/usagers, les moyens de communication leur permettant de bénéficier d’un égal accès aux droits, à la prévention et aux soins de manière autonome et, d’autre part, aux professionnels, les moyens d’assurer une prise en charge respectueuse du droit à l’information, du consentement libre et éclairé du patient et du secret médical.

HAS 2017 : 5

Par ailleurs, dans le domaine de l’asile, depuis 2015, la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale[10] impose la présence d’un interprète dans la procédure d’asile dès lors que les migrants s’expriment dans une langue différente de celle de l’administration. Ceci est précisé dans son considérant 25 :

[a]fin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés […] la procédure d’examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins : le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, l’accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent aux demandeurs d’une protection internationale des conseils ou des orientations, le droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, la possibilité de consulter un conseil juridique ou tout autre conseiller, le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction.

Parlement européen, Conseil de l’Union européenne 2013, nous soulignons

L’article 12, paragraphe 1, point b, dispose, concernant les garanties des demandeurs, que :

ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services.

Parlement européen, Conseil de l’Union européenne 2013, nous soulignons

Au sujet de l’entretien personnel, l’article 15, paragraphe 3, point c, précise que :

[l]es États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres : […] choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

Parlement européen, Conseil de l’Union européenne 2013, nous soulignons

La législation européenne a été transcrite en droit national, notamment à l’article R521-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à l’article L141-3, à l’article R532-40 et à l’article R532-41[11].

3. La théorie, pilier de la formation

3.1. Des lacunes dans la formation

Reconnaître la nécessité de faire appel à un interprète est déjà une étape importante. Pourtant, si le bilinguisme permet naturellement la compréhension en interprétation (Dillinger 1994 : 54), les traductions des bilingues non formés restent moins précises que celles des interprètes entraînés (McDonald et Carpenter 1981 : 245). Ainsi, la formation des interprètes est une nécessité (Seleskovitch et Lederer 2002 : 42-43). Cependant, la réalité du marché se heurte à la disponibilité des interprètes diplômés, puisque comme nous l’avons montré précédemment, les combinaisons linguistiques ne coïncident pas. Aussi, les lacunes dans la formation des interprètes dans les services publics sont fréquentes, et pas seulement en France (Roat 2000 : 18 ; Ben Ameur 2010 : 88 ; Jacobsen 2012 : 1-2, 8). Souvent, d’ailleurs, les interprètes recrutés sont des traducteurs et des professeurs de langue qui cumulent plusieurs activités tant il est difficile de pouvoir vivre uniquement du métier d’interprète dans les services publics (Fitchett 2016 : 1-2).

Cette problématique trouve son écho dans les règles des marchés publics de l’OFPRA et la CNDA, où il est prévu que les interprètes doivent être titulaires d’un diplôme en langues ou en traduction, ou à défaut, posséder une expérience avérée en interprétation. On notera qu’un diplôme d’interprète n’est pas exigé, et d’ailleurs, dans la situation actuelle, nombreux seraient les interprètes actuellement en exercice qui ne pourraient pas conserver leur accréditation à l’OFPRA et à la CNDA. Il serait d’ailleurs certainement presque impossible de les remplacer à très court terme.

À ce sujet, le précédent directeur d’ISM Interprétariat notait déjà en 2010 que si la plupart des interprètes de l’association avaient un profil universitaire, peu d’entre eux étaient diplômés en interprétation. Il en concluait qu’il était nécessaire de terminer leur formation (Ben Ameur 2010 : 88-89).

Étant donné que la littérature a déjà décrit les effets bénéfiques qui peuvent être obtenus à court terme grâce à une étude généralisée de la théorie (Gile 2005 : 30), il semble indispensable d’inclure la théorie dans les programmes de formation des interprètes, qu’il s’agisse de formations diplômantes ou de formation en interne.

3.2. La théorie interprétative de la traduction

La première théorie qui vient à l’esprit lorsque l’on parle d’interprétation est la théorie interprétative de la traduction, ou théorie du sens, qui est la base indispensable à la formation des interprètes de conférence (Seleskovitch et Lederer 2002). La théorie interprétative de la traduction a révolutionné l’enseignement de l’interprétation, en cela qu’elle se détache de l’enseignement des langues pour aboutir à une discipline indépendante, comme cela est résumé dans l’introduction de la deuxième édition de la Pédagogie raisonnée de l’interprétation :

[l]’interprétation n’est pas une traduction au sens d’un passage direct d’une langue à une autre, de sorte que son enseignement ne se confond pas avec l’enseignement des langues. Il s’agit bien au contraire d’accéder aux sens des discours et d’exprimer ces sens en créant des équivalences inédites en langue d’arrivée. C’est affaire de méthode. L’étudiant doit acquérir cette méthode, l’enseignant la lui donner.

Seleskovitch et Lederer 2002 : 13

En effet, le principe de la théorie du sens est que l’interprétation n’est pas un transcodage, c’est-à-dire une recherche de correspondances linguistiques, mais la transmission « du vouloir dire » de l’orateur (Seleskovitch 1968). Au contraire, l’interprète doit s’attacher à comprendre l’original, et en passant par une phase de déverbalisation, c’est-à-dire se détacher des mots pour ne conserver que le sens du message et le reformuler dans la langue d’arrivée. C’est ce qui permet à l’interprète de transmettre le message original sans le déformer par une traduction trop littérale.

3.3. Le skopos et les théories fonctionnalistes

Les théories fonctionnalistes relèvent d’une approche pragmatique qui se fonde sur le principe que c’est la fonction remplie par le texte cible qui guide les décisions du traducteur, plutôt que la recherche de correspondances linguistiques (Nord 1997 : 1). Plus précisément, selon la théorie du skopos développée initialement par Reiss et Vermeer, c’est le skopos (mot grec qui signifie le but, la finalité) de l’action de traduction qui détermine son processus (Nord 1997 : 27).

Notre étude sur la variation des conditions de travail des interprètes en fonction de leurs langues a montré comment l’objectif même de l’interprétation en change les conditions d’exercice (Demaret, à paraître). Deux catégories se distinguent en particulier : les services d’urgence (pompiers, police secours et urgences médicales – SAMU, regroupés sous le numéro d’appel d’urgence européen, le 112) et les institutions ayant la charge de l’examen de la demande d’asile (et d’une moindre manière, les entretiens d’évaluation de la minorité).

Dans le cadre de l’OFPRA et de la CNDA (la situation est similaire lors des entretiens d’évaluation de la minorité menée par les services des conseils départementaux), l’interprète n’a absolument pas la possibilité de prendre des initiatives. Il doit traduire avec précision tout ce qui est dit, y compris les hésitations ou les incohérences du demandeur ou du requérant, qui peuvent être un élément important pour aider à la prise de décision de l’officier de protection ou de la Cour. De la même manière, l’interprète ne doit pas de lui-même poser des questions au demandeur ou au requérant pour expliciter son propos (à part éventuellement pour une explication d’ordre linguistique, pour un mot que l’interprète ne comprendrait pas par exemple, ce qu’il devra au passage signaler en français), un discours décousu ou incompréhensible pouvant aussi être une stratégie, dans laquelle l’interprète n’est pas censé interférer.

Dans une situation qui se rapproche fortement de ce que Claire Seleskovitch (2008 : 5) a décrit concernant les interprètes judiciaires internationaux, « [l]e mot est roi, réalité aisément compréhensible au vu du poids juridique dont il est investi ». Ainsi, les lapsus doivent être traduits et non corrigés comme on le ferait en conférence. La situation est donc une exception aux préceptes de la théorie interprétative de la traduction, qui précise :

[i]l est aussi bon de rappeler pour mémoire que seul le sens d’un discours doit être transmis et non les « bruits » que fait un orateur. Interpréter n’est pas singer. Un orateur qui hésite et se reprend, un autre qui fait un lapsus, qui a des tics de langage ou qui, devant parler une langue étrangère, s’exprime à un niveau de langue involontairement choquant, sont clairement distingués par les interlocuteurs […]. En définitive on transmet du dire original uniquement ce qui relève du vouloir dire d’un orateur.

Seleskovitch et Lederer 2002 : 105

Il en « découle l’impossibilité éthique de recourir à la synthèse, à la paraphrase ou à la sélection intelligente, synonyme de coupe sélective dans le propos de l’orateur » (Seleskovitch 2008 : 5).

Dans le cadre des services d’urgence, c’est tout le contraire. Chaque seconde compte, et si la personne qui fait une demande de secours hésite par exemple quant à son adresse, avant de se reprendre et de l’énoncer de manière ferme, par exemple après avoir vérifié sur des documents, c’est cette adresse que l’interprète doit donner directement. En effet, l’objectif pour l’opérateur est double : d’une part, localiser au plus vite l’appelant et évaluer sa situation pour envoyer au plus vite une équipe de secours si nécessaire, et d’autre part, libérer la ligne dès que possible pour éviter la saturation des lignes d’appel et pouvoir rapidement répondre aux demandes de secours suivantes. Si l’interprète hésite et traduit des informations non pertinentes, les quelques secondes perdues seront peut-être celles manquant à l’équipe de secours pour arriver à temps. Lors de ce type d’appel téléphonique, une lourde responsabilité pèse sur les épaules de l’interprète, et d’ailleurs l’opérateur délègue une partie de ses fonctions à l’interprète dans de nombreux cas, où il ne s’agit plus d’interprétation à proprement parler : « je vous mets en ligne avec la personne, j’ai besoin de savoir son adresse et ce qui lui arrive précisément ». Afin de parvenir dans les plus brefs délais aux objectifs mentionnés ci-dessus, l’opérateur coupe régulièrement l’interprète lorsque les réponses de l’interlocuteur ne sont pas pertinentes. D’une certaine manière, plus que de communiquer directement avec l’interlocuteur par l’intermédiaire de l’interprète, l’opérateur est plutôt en train d’aiguiller la manière dont l’interprète doit communiquer avec l’interlocuteur pour récupérer des informations (Demaret, à paraître).

Selon l’objectif du client, et donc selon le contexte d’interprétation, la fonction même de l’interprète peut être questionnée. S’agit-il d’un cothérapeute avec des compétences linguistiques ? Ou bien d’un médiateur ? Ou même presque d’un outil linguistique, que l’on voudrait parfois sans volonté propre (comme le décrivent des interprètes, dans le cas de certaines notifications de transfert et d’assignation à résidence, où l’agent lit une décision écrite que l’interprète est censé « traduire à vue » bien qu’il ne voie même pas le document, puisque l’interprétation se fait par téléphone) ? Quoi qu’il en soit, les deux cadres d’interprétation décrits ci-dessus sont tout particulièrement générateurs de stress et peuvent mener pour des raisons similaires à l’épuisement décrit pour les interprètes judiciaires internationaux (Seleskovitch 2008 : 7).

3.4. Les modèles d’efforts

En effet, même les meilleurs interprètes peuvent commettre des erreurs. Les travaux de Daniel Gile (1985) ont cherché à mettre en lumière la nature des difficultés à l’origine de ces défaillances, et à étudier tout particulièrement les phénomènes de saturation cognitive. L’objectif sous-tendu était de mettre au point des tactiques qui permettraient de prévenir cette saturation cognitive, afin d’améliorer la qualité du travail.

Ainsi, ce dernier a mis en place un modèle initial articulé autour de trois efforts qui consomment des ressources attentionnelles : l’effort d’écoute et d’analyse (E) ; l’effort de mémoire (M) ; et l’effort de production (P). Tous ces efforts doivent être coordonnés, ce qui constitue un effort supplémentaire, celui de coordination (C). À tout moment, la somme totale de ces efforts (T) ne doit pas excéder les ressources attentionnelles disponibles (D) de l’interprète (Gile 2015 : 92-94, 97-100). C’est ce qui est repris dans la formule du modèle d’efforts pour l’interprétation simultanée : E + M + P + C = T < D (Gile 2015 : 100).

La consécutive subissant d’autres contraintes, elle donne un modèle différent, qui se décompose en deux phases. La première est celle de la réception, où les efforts sont concentrés sur l’écoute (E), la mémoire (M), la prise de notes (PN) et une nouvelle fois la coordination (C) de ces efforts, ce qui nous donne le premier membre de l’équation : E + M + PN + C (Gile 2015 : 109). Puis vient la deuxième phase, celle de la reformulation, où les efforts sont concentrés sur l’effort de mémoire à long terme (MLT), la lecture et le décodage des notes (Lect), et la production du discours d’arrivée (P), ce qui nous donne un nouveau premier membre de l’équation : MLT + Lect + P (Gile 2015 : 109).

L’effort C n’était initialement pas noté, mais il sera ensuite ajouté au modèle pour donner un modèle proche comprenant la lecture des notes (LN), la reconstruction du discours basée sur la mémoire (RD), la production (P), et toujours la coordination (C) de ces efforts, ce qui nous donne un nouveau premier membre de l’équation : LN + RD + P + C (Gile 2018 : 11).

Concernant l’interprétation consécutive, il convient de prendre en compte des charges supplémentaires propres à l’interprétation dans les services publics. D’une part, contrairement à ce qu’il se fait en conférence en consécutive avec notes, l’interprète passe constamment d’une langue à l’autre et ce changement de sens de la traduction crée une charge supplémentaire pour l’interprète. D’autre part, le contexte lui-même peut altérer la performance de l’interprète, la charge cognitive pouvant déjà être forte dans les situations d’urgence ou face à la détresse extrême des usagers (Pointurier 2016 : 55-56).

4. Les codes à l’épreuve de la théorie

4.1. Des codes structurant le métier

Gideon Toury a déjà montré comment la traduction est une activité régie par les normes (1978 : 198). Afin de structurer le métier, il est indispensable que ces normes soient écrites. Par ailleurs, la capacité à exercer une profession peut être divisée en différentes compétences pouvant être enseignées (Pöchhacker 2004 : 166 ; Froeliger 2019 : 8). Pendant une quarantaine d’années, l’interprétation dans les services publics en France a été exercée de manière empirique sans aucune norme, et sans identifier de manière formelle les compétences nécessaires à son exercice, bien que l’organisation de la réflexion sur le métier ait été amorcée dès les années 1990, avec le réseau Critical Link au Canada, et l’organisation en 1995 de la première conférence internationale regroupant à la fois des interprètes, des formateurs, des associations professionnelles de traducteurs et interprètes ainsi que des professionnels faisant appel à ces interprètes ou fournissant leurs services, puis le premier colloque européen à Strasbourg, toujours en 1995, à l’initiative d’ISM Interprétariat, avec le soutien de la Commission européenne, rassemblant vingt-huit organisations venant de quatorze pays de l’Union.

Cette réflexion a permis d’aboutir depuis 2008 à plusieurs initiatives en France pour normer le métier (recueils d’obligations déontologiques, chartes qualité, codes de déontologie, référentiels de compétences…).

4.2. D’un recueil des obligations déontologiques à une norme ISO

Peu après son changement de nom et de tutelle, la Commission des recours des réfugiés, devenue désormais Cour nationale du droit d’asile, établit en 2008 le Recueil des obligations déontologiques des interprètes à la CNDA[12]. Elle y reconnaît « un métier difficile, une fonction délicate et honorable » (CNDA 2008 : 3). Outre le rappel des règles propres à l’assermentation, le recueil s’articule autour des cinq qualités de l’interprète à la Cour nationale du droit d’asile, à savoir ponctualité et diligence, impartialité et indépendance, neutralité, justesse de l’interprétation, et enfin, secret professionnel (CNDA 2008 : 9-15), qui sont reprises dans le code de déontologie de l’interprète annexé au recueil (CNDA 2008 : 27).

En dehors du cadre de l’interprétation juridique, la première charte française date de 2012 : il s’agit de la Charte de l’interprétariat médical et social professionnel en France[13]. Elle a été cosignée par plusieurs prestataires fournissant des services d’interprétation, ainsi que par des établissements médico-sociaux. Si l’on peut se féliciter d’un pas en avant dans la normalisation du métier, on peut aussi déplorer d’une part que la charte reste fortement axée sur la déontologie et la fidélité, et d’autre part que l’expérience n’ait pas une portée nationale, mais ne regroupe qu’un nombre limité de partenaires, prestataires et clients de services d’interprétation (Adate, Aptira et al. 2012 : 2-3).

L’association EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association – Association européenne des traducteurs et interprètes juridiques), fondée en 2009, adopte son Code d’éthique professionnelle[14] en 2013 (EULITA 2013 : 1). Si ce code ne concerne théoriquement qu’une partie du métier, à savoir les interprètes juridiques, il a cependant l’avantage de prendre en compte les apports théoriques, certainement parce que des interprètes de conférence et des universitaires se sont investis dans l’association et dans son code d’éthique. Pourtant, la plupart des interprètes dans les services publics et des institutions qui y font appel en France semblent encore ignorer son existence.

L’ENPSIT (European Network for Public Service Interpreting and Translation– Réseau européen pour l’interprétariat et la traduction en milieu social) apparaît de manière informelle en 2013, avant de se doter d’une existence légale en avril 2014. Son « Référentiel des compétences minimales requises en termes de connaissances, aptitudes et attitudes » (Remael, Cambridge, et al., n. d., notre traduction)[15] est destiné à un cadre plus large que le code d’éthique d’EULITA, à savoir à tous les interprètes dans les services publics sur le plan européen, ce qui explique peut-être qu’il y ait plus d’implication de la part des prestataires dans le réseau que dans l’EULITA. Néanmoins, le référentiel ENPSIT semble relativement méconnu des autres acteurs de la profession, y compris les interprètes.

En 2014 a lieu une étape majeure vers la normalisation : la norme ISO 13611 :2014, Interprétation – Lignes directrices pour l’interprétation en milieu social[16]. Cette norme introduit la nécessité de preuves de qualification, et surtout, en détaille les critères (Organisation internationale de normalisation 2014 : 9), ce qui ne figure pas dans les précédents documents.

En 2015, la CNDA distribue aux interprètes, par l’intermédiaire des prestataires, un livret intitulé La fonction d’interprète à la Cour nationale du droit d’asile[17], qui « présente, pour des prestations d’interprétariat de la meilleure qualité possible, une méthode de travail, des recommandations et rappelle certaines obligations professionnelles » (CNDA 2015 : 2). Ce livret représente une avancée significative, puisqu’il est l’un des seuls à comporter un chapitre « droits de l’interprète » (CNDA 2015 : 10).

En 2016, les prestataires à l’origine de la charte de 2012 poursuivent leur travail et élaborent le Référentiel de compétences – Interprète médical et social professionnel[18]. Le document, qui reprend les éléments de la charte de 2012, n’est pas publié, mais sert de base à la définition des compétences.

Une étape supplémentaire est franchie en octobre 2017, avec la Haute Autorité de santé qui établit le Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques – Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé, dans le cadre de la loi de santé dite Loi Touraine, comme précisé précédemment. Ce référentiel est basé sur la Charte de l’interprétariat médical et social professionnel de 2012, avec, de nouveau, un accent très fort sur la déontologie, et souffre donc aussi des mêmes défauts que la charte sur laquelle il s’appuie. Mais cela reste malgré tout une avancée significative, puisque sa portée est nationale.

De plus, les associations de prestataires de services d’interprétation qui ont coopéré depuis 2011 et oeuvré pour la reconnaissance du métier, et qui sont à l’origine de la charte de 2012 et du référentiel de 2016, se regroupent officiellement en 2019 sous le nom de réseau RIMES (Réseau de l’interprétariat médical et social).

En 2018, c’est au tour de l’OFPRA de publier sa Charte de l’interprétariat[19]. Si l’on peut se réjouir que l’institution acte la nécessité de règles relatives à l’exercice du métier, on ne peut que regretter que cette charte ait vu le jour sans lien avec le Recueil des obligations déontologiques des interprètes à la CNDA, alors que ce sont globalement les mêmes interprètes qui interviennent dans ces deux institutions, dans des conditions similaires. De plus, l’accent est une nouvelle fois mis sur la déontologie et la charte semble méconnaître les apports théoriques.

Enfin, une norme a vu le jour en décembre 2020 et semble marquer une avancée concrète dans la reconnaissance du métier en lien avec les apports théoriques : la norme ISO 21998, Services d’interprétation – Interprétation dans le domaine de la santé – Exigences et recommandations[20].

4.3. Prise en compte de la théorie interprétative

Puisque l’interprétation doit s’attacher au vouloir dire de l’orateur et non au transcodage d’une langue à l’autre, le sens du message revêt donc une importance toute particulière, et c’est cela qui doit être transmis. D’une manière générale, les codes et chartes mentionnés précédemment prennent en compte cet aspect en faisant référence à la fidélité au sens et à la fidélité au message. Or cette fidélité y est souvent reliée à la neutralité et à la déontologie, plutôt qu’aux aspects linguistiques et techniques (CNDA 2008 : 12, 14 ; Adate, Aptira et al. 2012 : 6 ; HAS 2017 : 21 ; OFPRA 2018 : 4).

Cette compréhension biaisée de la théorie interprétative de la traduction trouve tout particulièrement son expression dans la Charte de l’interprétariat de l’OFPRA, qui précise :

[l]’interprète ne pose pas de question de sa propre initiative et informe l’officier de protection si une reformulation ou précision s’avère nécessaire. Il annonce alors explicitement qu’il procède à une reformulation [sic].

OFPRA 2018 : 4

La démarche de l’OFPRA ne consiste pas seulement à préciser le rôle de l’interprète, à savoir qu’il ne peut se substituer à l’officier de protection, qu’il n’est pas l’avocat du demandeur et qu’il n’est pas non plus un médiateur, mais encore à faire comprendre à l’interprète qu’il n’est pas un conseiller culturel, dont le rôle serait de faire une explication de texte. Ainsi, toute précision qui pourrait s’avérer nécessaire (et donc acceptable) doit être signalée car elle pourrait avoir une importance dans le traitement du dossier. Sans remettre en cause le bien-fondé de cette démarche, il nous apparaît néanmoins que sa formulation est quelque peu maladroite : une interprétation est nécessairement une reformulation, ce qui semble ici largement ignoré. Ainsi, l’interprète compétent, qui a conscience du processus et connaissance de la théorie interprétative, pour être en parfait accord avec la charte, devrait, chaque fois qu’il prend la parole, annoncer explicitement qu’il procède à une reformulation, puisque c’est ce qu’il fait nécessairement. Il est évident cependant que ce n’est pas le but de l’OFPRA.

Le code d’EULITA propose une formulation vraisemblablement plus adéquate :

[l]e message de la langue source doit être fidèlement restitué en langue cible, les éléments du message en langue source sont maintenus intégralement tout en les adaptant aux formes syntactiques et sémantiques de la langue cible. Le registre, le style et la tonalité de la langue source sont à sauvegarder.

EULITA 2013 : 2-3, nous soulignons

Quant à la CNDA, elle s’intéresse dans son livret de 2015 à la méthode utilisée pour traduire. Elle note que l’interprète doit « [t]raduire fidèlement dans la langue d’arrivée ce qui est dit dans la langue de départ en portant son attention sur le sens » (2015 : 11, nous soulignons), et ajoute que « [l’o]n doit retrouver dans l’interprétation l’exactitude du sens et l’intention qui se rattache au message » (2015 : 11, nous soulignons). Elle reprend ce qui avait déjà été prescrit dans le code de déontologie de 2008 : « Le rôle du traducteur n’est pas de faire du transcodage mais de rendre le sens contenu dans le discours du requérant et dans les questions de la formation de jugement » (2008 : 17, nous soulignons). Ce passage fait implicitement référence à la théorie du sens, ainsi, sa formulation pourrait certainement être profitable dans le cadre d’une révision des autres documents.

4.4. Prise en compte de la théorie du skopos

Dans sa pratique, l’interprète doit tenir compte de la finalité de la traduction, et effectuer une interprétation en cohérence avec ce but. Les différents documents liés à l’interprétation dans le milieu de la santé prennent en compte cet aspect, puisqu’ils notent qu’il est nécessaire « [d’a]ccorder son interprétation aux contextes d’intervention médicaux et sociaux et aux enjeux » (Groupe de travail national interassociatif 2016 : 4), et, pour ce faire, de « mobiliser des modes et méthodes d’interprétation adaptées [sic] aux situations, ou aux besoins et attentes des interlocuteurs » (Groupe de travail national interassociatif 2016 : 4).

Cependant, ces documents ne précisent pas quels sont ces modes et méthodes. Leurs rédacteurs partent-ils du principe que les interprètes sont des professionnels formés qui savent précisément de quoi il s’agit et qu’ils sont en mesure de faire spontanément le nécessaire sans que cela leur soit expressément spécifié, et sans que les apports théoriques afférents ne soient mentionnés ? Étant donné que l’interprétation dans les services publics s’appuie encore régulièrement sur des interprètes ad hoc, il nous semble qu’une référence directe aux apports théoriques ne pourrait nuire.

La CNDA paraît avoir conscience que la finalité l’emporte sur la fidélité au texte source, car « [l]’interprète doit avoir un comportement utile lié à la manifestation de la justice » (CNDA 2008 : 17) :

[i]l est important que l’interprète ne se limite pas à une traduction machinale des questions et des réponses. Il se doit de saisir également le sens et les nuances des questions posées par les membres des formations de jugement, de les traduire en observant les nuances, pour permettre d’obtenir l’effet voulu par eux en réaction spontanée.

CNDA 2008 : 17, nous soulignons

Et de renchérir :

[i]l est du devoir de l’interprète de traduire les questions et les réponses avec fidélité et objectivité. Cependant, dans certaine [sic] circonstances, lorsque la personne interrogée s’exprime avec difficulté et dans un langage rudimentaire, l’interprète peut, et doit, apporter les éclaircissements qui rendront le dialogue judiciaire cohérent.

CNDA 2008 : 17, nous soulignons

4.5. Prise en compte de l’épuisement cognitif

Comme montré par les modèles d’effort, l’épuisement est certainement l’un des pires ennemis de l’interprète, car l’exigence permanente d’un niveau de qualité extrême ne peut que s’accompagner de conditions favorables à un effort intellectuel intense. L’EULITA a pleinement conscience de cela, et prévoit dans son code la question de l’atteinte à la qualité de la prestation :

[l]es interprètes et traducteurs juridiques sont tenus d’attirer l’attention du tribunal sur toute circonstance ou situation susceptible d’affecter la qualité de sa prestation, telle que leur état de fatigue, leur incapacité à entendre et/ou à voir, l’ignorance d’une terminologie spécifique ou une compréhension insuffisante d’un dialecte particulier. Ils refusent tout engagement dont les conditions de travail feraient obstacle à une prestation professionnelle digne de ce nom.

EULITA 2013 : 2-3, nous soulignons

À ce sujet, la norme ISO 13611 :2014 indique que l’interprète devrait faire une pause après 60 minutes de travail en interprétation consécutive, la qualité pouvant être affectée par la fatigue (Organisation internationale de normalisation 2014 : 10). La norme ISO 21998 mentionne la nécessité des pauses, et du remplacement par un collègue après 30 minutes (Organisation internationale de normalisation 2020 : 9, 15).

Par ailleurs, l’OFPRA précise que : « [l]’Office veille à ce que l’interprète dispose d’un contexte de travail adéquat et d’un bon accueil pendant sa présence dans ses locaux » (OFPRA 2018 : 2). Malheureusement, certains interprètes interrogés parlent d’une réalité très différente. Les plaintes qui reviennent le plus souvent concernent d’une part, les conditions matérielles (dans certains boxes, l’interprète ne dispose pas de chaise et doit partir à la recherche d’une chaise à peu près confortable dans un box voisin ; la salle de repos est sous-dimensionnée, sans toilettes facilement accessibles, et la file d’attente pour pointer est une source quotidienne de mécontentement) et d’autre part, la méconnaissance du métier par quelques officiers de protection débutants, l’une de ces personnes ayant répliqué à une interprète qui venait de traduire plus de quatre heures d’affilée pour un autre dossier et qui demandait une pause : « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes fatiguée et pourquoi il vous faut une pause, vous ne faites que répéter toute la journée » (Demaret, à paraître). Nous sommes en l’espèce bien loin de ce que préconise EULITA, mais notons malgré tout que les officiers de protection sont en général bien sensibilisés à cette problématique, et rares sont ceux qui refusent encore une pause.

5. Théorie, qualité et professionnalisation – vers la défense du métier

Partant du constat de certaines lacunes dans la prise en compte des apports théoriques, il convient dès lors de s’interroger concernant la nature des facteurs à l’oeuvre derrière ces lacunes, mais aussi au sujet des possibilités d’évolution.

5.1. Un rapport de force biaisé

De la même manière qu’il existe des différences de pouvoir et de statut entre les parties pour lesquelles l’interprète intervient et qui peuvent être vues comme caractéristiques de l’interprétation dans les services publics (Pöchhacker 2004 : 17), il existe aussi des différences de pouvoir et de statut entre les parties et l’interprète.

Tout d’abord, il convient de noter que la relation entre le professionnel et l’interprète est assez inégale, puisque le professionnel fait partie d’une institution qui est le client alors que l’interprète est le plus souvent le sous-traitant d’un prestataire. Ainsi, le client a la possibilité de refuser de travailler avec un interprète donné, sur la base de critères qui peuvent parfois paraître arbitraires, en particulier à l’OFPRA et à la CNDA, comme nous l’avons déjà montré (Demaret 2022). De même, si certains clients demandent à travailler avec tel ou telle interprète avec qui ils se sentent en confiance, refusant parfois d’autres interprètes disponibles dans la même langue, la situation n’en est pas pour autant symétrique : un interprète salarié n’a dans la plupart des cas pas réellement la possibilité de choisir les missions dans lesquelles il peut intervenir (Demaret, à paraître).

La charte de l’OFPRA illustre cette asymétrie, puisqu’elle dispose que « [l]’interprète n’est pas habilité à commenter le questionnement de l’officier de protection ou l’attitude du demandeur, ni à apporter des informations complémentaires » (OFPRA 2018 : 4), tandis qu’il n’est nulle part précisé que l’officier de protection n’est pas habilité à commenter la qualité du travail de l’interprète (ni dans aucun autre code, par ailleurs). Et pourtant, certains interprètes interrogés (et tout particulièrement ceux qui interviennent en anglais) affirment que leur travail est régulièrement remis en question par les différentes parties prenantes (et ce, non seulement à l’OFPRA et à la CNDA, mais aussi dans les autres lieux d’intervention, que ce soit par déplacement ou par téléphone). Notons toutefois que plus les professionnels ont de l’expérience dans le travail avec les interprètes, et plus les interprètes sont expérimentés, plus ce phénomène a tendance à s’atténuer (Demaret, à paraître).

Un autre biais dans le rapport de force, en particulier avec les juges, les avocats et les médecins, est celui des diplômes. En effet, ces professions sont réglementées, et un diplôme spécifique est nécessaire pour les exercer, au contraire de la profession d’interprète. Ce phénomène semble tempéré par le nombre d’années d’études, puisque dans le domaine médico-social, les infirmiers ont plutôt tendance à considérer les interprètes comme des cothérapeutes, ce qui n’est généralement pas le cas des médecins (Leanza et Boivin 2008 : 9).

Cela ne signifie d’ailleurs pas que les interprètes sont nécessairement moins diplômés, puisque d’une part, la plupart des interprètes qui travaillent pour le principal opérateur du métier ont un profil universitaire (Ben Ameur 2010 : 88-89), et d’autre part, l’OFPRA et la CNDA exigent, sauf exception, des diplômes universitaires pour intervenir dans leurs services.

Cependant, la perception des compétences nécessaires au métier d’interprète par les différents acteurs est certainement biaisée d’une part par cette absence de diplôme particulier et d’autre part par une idée fortement répandue chez le grand public, mais aussi chez les professionnels, qu’interpréter est un métier facile puisqu’il suffit de maîtriser deux langues, le bilinguisme permettant directement d’exercer le métier sans compétences spécifiques supplémentaires ; partant, les clients pensent pouvoir évaluer facilement la qualité de la prestation des interprètes (Mikkelson 2004 : 6).

Cette situation est vraisemblablement aussi une conséquence de l’effet Dunning-Kruger. Comme l’ont montré Kruger et Dunning dans leurs travaux (1999 : 1131), moins l’on est compétent pour une tâche et plus l’on s’estime plus compétent que l’on ne l’est réellement. Ainsi, les professionnels qui entendent établir les règles d’un métier dont ils ne sont pas praticiens et dont ils ignorent tout des fondements théoriques ne peuvent se rendre compte de leurs propres limites pour ce faire. La problématique ne se limite d’ailleurs ni à la France ni aux institutions nationales, puisque Claire Seleskovitch (2008 : 6) a déjà montré le caractère parfois déroutant des exigences des magistrats et juristes du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Si l’on ajoute à cela que le métier s’est développé de manière totalement empirique en France depuis ses prémices, il y a une cinquantaine d’années, et jusqu’à il y a peu, et que par conséquent, les principaux apports théoriques mentionnés ici restaient fort peu connus des praticiens, cela explique certainement pourquoi les premiers codes et la plupart des suivants ont été fortement influencés par les besoins des institutions clientes et non par la réflexion des théoriciens.

5.2. Un accent trop prononcé sur la neutralité ?

Les travaux d’Yvan Leanza et Isabelle Boivin ont montré comment l’insistance forte sur la neutralité de l’interprète est une expression de la volonté de contrôler son discours, en lien avec le sentiment de perte de pouvoir du professionnel (Leanza et Boivin 2008 : 5-7).

Ce phénomène ne s’arrête cependant pas au domaine médical : Christiane Driesen notait déjà les différences entre les codes des interprètes juridiques et ceux des interprètes de conférence, et la part réservée à la neutralité :

[l]e Code des interprètes de conférence insiste beaucoup sur les conditions de travail et la solidarité alors que les interprètes juridiques mettent davantage au premier plan la neutralité, les droits humains et fondamentaux, la référence aux législations nationales et au code de bonnes pratiques (cela surtout pour les juridictions internationales).

Driesen 2016, 105

Concernant les interprètes dans les services publics, dans certains cas extrêmes qu’ils rapportent, l’utilité même de l’interprète dans la procédure d’asile est contestée : ce dernier est parfois vu comme une contrainte par certains officiers de protection à l’OFPRA qui préféreraient mener eux-mêmes les entretiens directement dans la langue du demandeur « pour gagner du temps » (ce qui n’est plus possible depuis l’entrée en vigueur de la directive 2013/32 UE en 2015, mais se pratiquait avant). Certains agents (même s’il s’agit d’une infime minorité) feraient figurer dans le compte rendu une traduction très différente de celle de l’interprète, parfois sans même attendre cette dernière (Demaret, à paraître).

Mais l’impression de perte de pouvoir et la frustration qui en découle ne se délimitent pas aux quelques cas marginaux évoqués ci-dessus, puisqu’elles persistent même lorsque le professionnel entend collaborer d’égal à égal avec l’interprète : même des professionnels qui reconnaissent l’importance de la relation de cothérapeutes avec les interprètes déclarent ressentir un sentiment d’intrusion lorsque les interprètes prennent les initiatives qu’ils ont eux-mêmes encouragées (Leanza et Boivin 2008 : 10).

La neutralité et la compétence des interprètes sont bien entendu primordiales pour parvenir à des prestations de qualité. De même, les codes et chartes sont nécessaires en ce sens qu’ils sont un pas vers la définition et la reconnaissance du métier. Cependant, les risques en termes de perte de crédibilité de la profession dus à un accent fortement marqué sur la neutralité dans les codes ont déjà été décrits dans les travaux d’Yvan Leanza et Isabelle Boivin :

[c]e qui est remarquable, c’est que les codes de déontologie sont souvent instaurés par les interprètes eux-mêmes (ou du moins par les associations les représentant). Faut-il y voir une marque d’autocensure, et donc implicitement la conscience d’un grand pouvoir ? Peut-être est-ce aussi derrière la volonté de convaincre d’une activité pleinement professionnelle et donc sans danger pour les institutions, une stratégie pour se donner les moyens d’agir au quotidien, dans la relation avec les praticiens, au-delà de cette neutralité. Mais ce serait là une stratégie peu porteuse puisqu’elle enfermerait la profession dans cette image de neutralité tout en risquant de lui faire perdre sa crédibilité au moindre écart.

Leanza et Boivin 2008 : 5

Qui plus est, la neutralité peut conduire à l’impossibilité de réaliser le travail de médiation de sens (Leanza et Boivin 2008 : 5). De même, c’est probablement cette volonté de contrôler le discours des interprètes qui amène ceux-ci à devoir jongler avec des exigences parfois contradictoires (Leanza et Boivin 2008 : 9). Dans de tels cas, notamment, l’éthique de l’interprète doit prendre le pas sur les règles :

[l]’interprète doit trouver un équilibre difficile entre un positionnement déontologique de neutralité et d’impartialité d’un côté et une intervention efficace de l’autre. Surtout, il ne peut pas se limiter à appliquer les règles déontologiques ; il doit également faire un choix éthique en évaluant tous les éléments du contexte dans lequel il intervient.

Spranzi 2020 : paragraphe 25

5.3. Vers de nouvelles bases ?

Ainsi, une réflexion globale concernant l’éthique des interprètes dans les services publics (mais aussi, de manière plus générale, concernant les conditions d’exercice du métier) pourrait être menée par ces derniers, en collaboration avec les universitaires et les parties prenantes. Encore faudrait-il que les interprètes s’organisent entre eux pour réfléchir aux problématiques, comme l’ont fait précédemment les interprètes de conférence :

[i]l faudrait que les interprètes eux-mêmes aient conscience de l’importance de leurs problématiques particulières dans les différentes structures dans lesquelles ils officient. Qu’ils les analysent, les étudient toujours en collaboration avec les autres acteurs professionnels. Mais, parce qu’ils savent que leur place est incertaine et soumise aux seules volontés de ces institutions, ils n’osent pas exister. On n’ose pas les faire exister et pourtant, ce sont les principaux acteurs de la communication.

Pointurier 2016 : 134

Si la neutralité semble au centre de la question de la confiance des clients envers les interprètes, il ne faut pas oublier que cette confiance est une construction. Elle se construit notamment avec de la réciprocité et du temps, mais surtout, elle commence par soi-même (Froeliger 2008 : 4-5). Ce que Nicolas Froeliger (2008 : 11) notait pour les traducteurs est tout aussi vrai pour les interprètes dans les services publics, à savoir que « c’est par quelqu’un qui a déjà confiance que se propage la confiance » et que « ce métier que l’on dit solitaire fonctionne en fait essentiellement en réseau et les relations professionnelles s’y établissent par cooptation ».

Mais si le réseau fonctionne, il manque pourtant une structure créée par des interprètes pour les interprètes organisant la défense et la reconnaissance du métier et centralisant la réflexion, tant sur le plan national qu’international. Car les structures actuelles n’incluent pas suffisamment les interprètes dans les services publics, qui ignorent pour la plupart l’existence de ces structures, et ce, probablement parce qu’il leur manque un organisme de représentation.

Si, comme nous l’avons déjà mentionné, l’étude de la théorie permet l’amélioration de la qualité à court terme (Gile 2005 : 30), peut-être permettra-t-elle aussi, dans un temps plus long, aux interprètes de prendre conscience des enjeux et de se les approprier, une fois les lacunes dans leur formation initiale compensées. Car c’est bien la théorie qui pourra permettre de remédier in fine à l’empirisme chez les interprètes et aux idées reçues chez ceux qui les emploient. À travers la théorisation, il serait donc possible de mettre en place une véritable professionnalisation – et ainsi une véritable reconnaissance – du secteur. Peut-être est-ce donc la responsabilité des praticiens-chercheurs de sensibiliser leurs collègues, tant interprètes que chercheurs, à faire le lien entre eux et à organiser la défense du métier.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Commission européenne (2019) : Interprétation dans les services publics – Définition et contexte. Consulté le 18 février 2022, <https://knowledge-centre-interpretation.education.ec.europa.eu/fr/node/173>.

-

[2]

ISM Interprétariat (2021) : Rapport d’activité ISM 2020. Consulté le 18 février 2022. <https://ism-interpretariat.fr/rapport-dactivite-2020-une-annee-hors-du-commun/>.

-

[3]

Office français de protection des réfugiés et apatrides (2020) : Rapport d’activité 2019. Fontenay-sous-Bois : OFPRA.

-

[4]

Cour nationale du droit d’asile (2020) : Rapport d’activité 2019. Montreuil : Cour nationale du droit d’asile.

-

[5]

Nous avons d’ailleurs déjà montré que l’anglais employé dans la demande d’asile était très éloigné de celui qui était enseigné de manière générale mais aussi dans les formations universitaires d’interprètes (Demaret 2022 : 87-88, 92).

-

[6]

Bosniaque, croate, monténégrin et serbe. Il ne s’agit pas ici d’affirmer que ce serait une langue unique, mais d’une part, il n’y a aucune convention commune dans les services publics en France et parmi leurs prestataires concernant la classification de ces langues, qui parfois se trouvent même encore sous l’appellation serbo-croate, et d’autre part, la plupart des interprètes qui interviennent pour l’une de ces langues le font également pour toutes les autres. Ainsi, nous les avons toutes regroupées dans l’acronyme.

-

[7]

Commission européenne (2019) : Universités. Consulté le 18 février 2022, <https://knowledge-centre-interpretation.education.ec.europa.eu/fr/node/140>.

-

[8]

Haute Autorité de santé (2017) : Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé. Saint-Denis-la Plaine : Haute Autorité de Santé.

-

[9]

République française (1953/2023) : Code de la santé publique. Légifrance. Consulté le 18 février 2022, <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072665/>.

-

[10]

Parlement européen, Conseil de l’Union européenne (2013) : Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Journal officiel de l’Union européenne L 180. 29 juin 2013.

-

[11]

République française (2005/2022) : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Légifrance. Consulté le 18 février 2022, <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070158/>.

-

[12]

Cour nationale du droit d’asile (2008) : Recueil des obligations déontologiques des interprètes à la CNDA. Montreuil : Cour nationale du droit d’asile.

-

[13]

Adate, Aptira, Asamla, Cofrimi, ISM Corum, ISM Interprétariatet al. (2012) : Charte de l’interprétariat médical et social professionnel en France. Strasbourg : UNAF.

-

[14]

EULITA (2013) : Code d’éthique professionnelle. Consulté le 18 février 2022, <https://www.eulita.eu/fr/code-dethique-professionnelle/>.

-

[15]

Remael, Aline, Cambridge, Jan, Fuhrer, Ulrike, Salaets, Heidi et Valero-Garcés, Carmen (n.d.) : PUBLIC SERVICE INTERPRETING : minimally required competence in terms of knowledge, skills and attitudes. ENPSIT. Consulté le 17 février 2022, <http://www.enpsit.org/uploads/1/1/3/8/113822115/t_a-document_1-competences_skills.pdf>.

-

[16]

Organisation internationale de normalisation (2014) : Norme ISO 13611. Interprétation – Lignes directrices pour l’interprétation en milieu social. Genève : ISO.

-

[17]

Cour nationale du droit d’asile (2015) : La fonction d’interprète à la Cour nationale du droit d’asile. Montreuil : Cour nationale du droit d’asile.

-

[18]

Groupe de travail national interassociatif (2016) : Référentiel de compétences - Interprète médical et social professionnel. Non publié.

-

[19]

Office français de protection des réfugiés et apatrides (2018) : Charte de l’interprétariat. Consulté le 18 février 2022, <https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/2022-11/2022_Charte%20de%20l%E2%80%99interpr%C3%A9tariat.pdf> .

-

[20]

Organisation internationale de normalisation (2020) : Norme ISO 21998. Services d’interprétation – Interprétation dans le domaine de la santé – Exigences et recommandations. Genève : ISO.

Bibliographie

- Ben Ameur, Ali (2010) : L’interprétariat en milieu social en France. Hommes & Migrations. 1288:86-91.

- Bowen, Margareta (2000) : Community interpreting. aiic.net. https://aiic.org/document/384/AIICWebzine_Sep2000_5_BOWEN_Community_interpreting_EN.pdf.

- Demaret, Charles-Guillaume (2022) : Former des interprètes anglais-français pour les institutions examinant la demande d’asile en France. In : Véronique Lagae, Nadine Rentel et Stephanie Schwerter, dir. La traduction en contexte migratoire. Aspects sociétaux, juridiques et linguistiques. Berlin : Frank & Timme, 83-106.

- Demaret, Charles-Guillaume (à paraître) : Les conditions d’exercice du métier d’interprète de service public en France sont-elles liées au nombre de locuteurs d’une langue de travail donnée ? Focus sur le macédonien et l’anglais. Actes du Colloque international Considérations philologiques en contexte français et francophone. Skopje : Université Saints Cyril et Méthode.

- Dillinger, Mike (1994) : Comprehension during interpreting : What do interpreters know that bilinguals don’t ? In : Sylvie Lambert et Barbara Moser-Mercer, dir. Bridging the gap : Empirical research in simultaneous interpretation. Amsterdam : John Benjamins, 155-189.

- Driesen, Christiane J. (2016) : L’interprétation juridique : surmonter une apparente complexité. Revue Française de Linguistique Appliquée. XXI(1):91-110.

- Fitchett, Linda (2016) : Public Service Interpreting Today : Critical Link 8. aiic.net. https://aiic.org/document/218/AIICBlog_Aug2016_Public_service_interpreting_today_Critical_Link_8_EN.pdf.

- Flores, Glenn (2005) : The Impact of Medical Interpreter Services on the Quality of Health Care : A Systematic Review. Medical Care Research and Review. 62(3):255-299.

- Froeliger, Nicolas (2008) : Les mécanismes de la confiance en traduction – aspects relationnels. Traduire. 216:24-36.

- Froeliger, Nicolas (2012) : Institution, déstructuration et nouvelles régulations : la dialectique de la professionnalisation en traduction. In : José Carlos Herreras, dir. L’Europe des 27 et ses langues. Valenciennes : Presses universitaires de Valenciennes, 569-588.

- Froeliger, Nicolas (2019) : At a Certain Stage, one has to Deliver : Why Professional Translation Masters’ Matter. Cultus. 12:35-55.

- Gile, Daniel (1985) : Le modèle d’efforts et l’équilibre d’interprétation en interprétation simultanée. Meta. 30(1):44-48.

- Gile, Daniel (2005) : La traduction. La comprendre, l’apprendre. Paris : Presses universitaires de France.

- Gile, Daniel (2015) : Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille : Presses universitaires de Lille.

- Gile, Daniel (2018) : The Effort Models Clarifications and Update May 2018 version. Consulté le 15 novembre 2023, https://www.researchgate.net/publication/325473205.

- Jacobs, Elizabeth A., Shepard, Donald S., Suaya, Jose A. et al. (2004) : Overcoming Language Barriers in Health Care : Costs and Benefits of Interpreter Services. American Journal of Public Health. 94(5):866-869.

- Jacobsen, Bente (2012) : Community interpreting in Denmark : Training programmes and tests, or lack of the same. Danemark : Aarhus University. https://pure.au.dk/ws/files/45910726/Community_interpreting_in_Denmark.pdf.

- Kruger, Justin et Dunning, David (1999) : Unskilled and unaware of it : How difficulties in recognizing one’s Own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology. 77(6):1121-1134.

- Leanza, Yvan et Boivin, Isabelle (2008) : Interpréter n’est pas traduire. Enjeux de pouvoir autour de l’interprétariat communautaire. In : Actes en ligne du colloque international L’éducation en contextes pluriculturels : la recherche entre bilan et prospectives. L’éducation en contextes pluriculturels : la recherche entre bilan et prospectives, Université de Genève, Genève, 28-30 juin 2007. Consulté le 19 janvier 2022, https://www.researchgate.net/publication/242165999_Interpreter_n’est_pas_traduire_Enjeux_de_pouvoir_autour_de_l’interpretariat_communautaire.

- Lederer, Marianne (2015) : La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif. Paris : Lettres modernes Minard.

- McDonald, Janet L. et Carpenter, Patricia A. (1981) : Simultaneous translation : Idiom interpretation and parsing heuristics. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 20(2):231-247.

- Mikkelson, Holly (2004) : The professionalization of community interpreting. aiic.net. https://aiic.org/document/92/AIICBlog_Oct2004_MIKKELSON_Community_interpreting_EN.pdf.

- Muela Ribera, Joan, Hausmann-Muela, Susanna, Peeters Grietens, Koen et Toomer, Elizabeth (2008) : Is the use of interpreters in medical consultations justified ? A critical review of the literature. Bruxelles : COFETIS-FOSOVET.

- Nord, Christiane (1997) : Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester : St. Jerome Publishing.

- Pöchhacker, Franz (2004) : Introducing Interpreting Studies. Londres : Routledge.

- Pointurier, Sophie (2016) : Théories et pratiques de l’interprétation de service public. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.

- Roat, Cynthia E. (2000) : Health Care Interpreting-An Emerging Discipline. TheATA Chronicle. 29(3):18-20,31.

- Sauvêtre, Michel (1996) : L’interprétariat en milieu social. Hommes & Migrations. 1201:47-50.

- Seleskovitch, Claire (2008) : L’interprétation judiciaire internationale, une nouvelle pratique professionnelle. aiic.net. https://aiic.org/document/738/AIICWebzine_Fall2008_7_SELESKOVITCH_L_interpretation_judiciaire_international_une_nouvelle_pratique_professionnelle_FR.pdf.

- Seleskovitch, Danica (1968) : L’interprète dans les conférences internationales, problèmes de langage et de communication. Paris : Lettres modernes Minard.

- Seleskovitch, Danica et Lederer, Marianne (2002) : Pédagogie raisonnée de l’interprétation, 2e éd. Paris : Didier Érudition.

- Spranzi, Marta (2020) : L’éthique de l’interprète en milieu social : neutralité et engagement. In : Arnold Castelalin, dir. Traduction et migration : Enjeux éthiques et techniques. Paris : Presses de l’Inalco, 207-222.

- Toury, Gideon (1978) : The nature and role of norms in translation. In : Lawrence Venuti, dir. The Translation Studies Reader. Londres/New York : Routledge, 198-211.

Liste des tableaux

Tableau 1

Principales langues pour lesquelles la demande n’a pu être satisfaite par ISM Interprétariat entre le 1/1/2021 et le 31/10/2021

Tableau 2

Volumes relatifs aux 20 langues les plus demandées à ISM Interprétariat entre le 1/1/2021 et le 31/10/2021