La littérature écrite haïtienne est la plus ancienne des littératures francophones des pays autrefois colonisés. En effet, elle s’étend sur trois siècles, du xixe au xxie, avec une production croissante (dans tous les genres) caractérisée par une inventivité remarquable qui ne se dément pas depuis le premier regroupement d’écrivains et savants connu sous le nom de l’École de 1836. Or cela est vrai également des écrits des femmes, dont les premiers textes publiés datent aussi du xixe siècle (les poèmes de Virginie Sampeur parus en 1876). Et pourtant, même si quelques écrivaines haïtiennes jouissent aujourd’hui d’une renommée internationale – pensons à Marie Vieux-Chauvet, Kettly Mars, Yanick Lahens ou Emmelie Prophète, par exemple –, une grande partie, et plusieurs facettes, de la production littéraire des femmes demeurent encore peu connues, peu étudiées. Nous ne tenterons pas ici d’analyser les multiples modalités de la diffusion et de la réception à l’origine de cette connaissance lacunaire de la littérature des femmes haïtiennes. Notre objectif est plutôt de contribuer à y remédier. Parmi les raisons de cette visibilité réduite, nous pouvons néanmoins postuler que figure en premier lieu, du point de vue historique, la faible diffusion de leurs écrits, qui relève elle-même de plusieurs facteurs. D’une part, les textes des genres brefs (poèmes, nouvelles, contes) ont souvent été publiés dans des journaux ou des périodiques sans être réédités sous forme de volumes à plus grande circulation susceptibles de se retrouver dans les bibliothèques. D’autre part, les critères des instances d’édition et de diffusion de ce qui constitue un texte « littéraire » digne d’être présenté au public ont souvent mené à la marginalisation des oeuvres des écrivaines, du moment que plusieurs appartiennent à des genres considérés comme « populaires » (romans d’amour, livres pour la jeunesse, contes) alors que d’autres, s’écartant des conventions des genres « lettrés » reconnus (poésie, théâtre, roman canonique), prennent des formes hybrides. Devenant « inclassables », ou souffrant d’un déficit de littérarité selon les critères établis (par des éditeurs, historiens, critiques, écrivains, jurys, etc., majoritairement masculins, comme on l’a souvent fait remarquer), ces oeuvres font alors l’objet d’une critique peu amène qui en décourage la lecture et en limite aussi la circulation. En même temps, les écrivaines haïtiennes font preuve, fréquemment, d’une grande audace sur le plan des thèmes, faisant régulièrement fi de la doxa pour traiter de sujets controversés (sinon tabous) – tels que les préjugés de race, de classe et de religion, la sexualité féminine, le sexisme, les traumatismes de la vie intime, l’esclavage, la maltraitance des enfants – ou en ignorant simplement les « exigences nationalistes » voulant que la littérature haïtienne doive traiter de « sujets haïtiens ». L’oeuvre aujourd’hui incontournable de Marie Vieux-Chauvet, restée longtemps introuvable, est emblématique de cette littérature féminine dont la liberté, à la fois dans les formes et le propos, a si souvent dérouté la critique. En effet, son « roman » désormais célèbre Amour, Colère et Folie, paru en 1968, s’écarte des formes classiques – s’agit-il de trois longues nouvelles ou d’un « nouveau roman » dont la cohésion relève davantage des motifs et des discours que d’un récit conventionnel ? – tout en abordant pratiquement tous les sujets « délicats » que nous venons de mentionner. Une relecture de l’histoire littéraire révèle désormais que Vieux-Chauvet n’est pourtant ni la première ni la dernière des écrivaines haïtiennes à pratiquer librement une écriture peu conformiste, et que « amour », « colère », « folie », et bien d’autres sujets universels et provocateurs ont été exploités par les auteures haïtiennes depuis le tournant du xx …

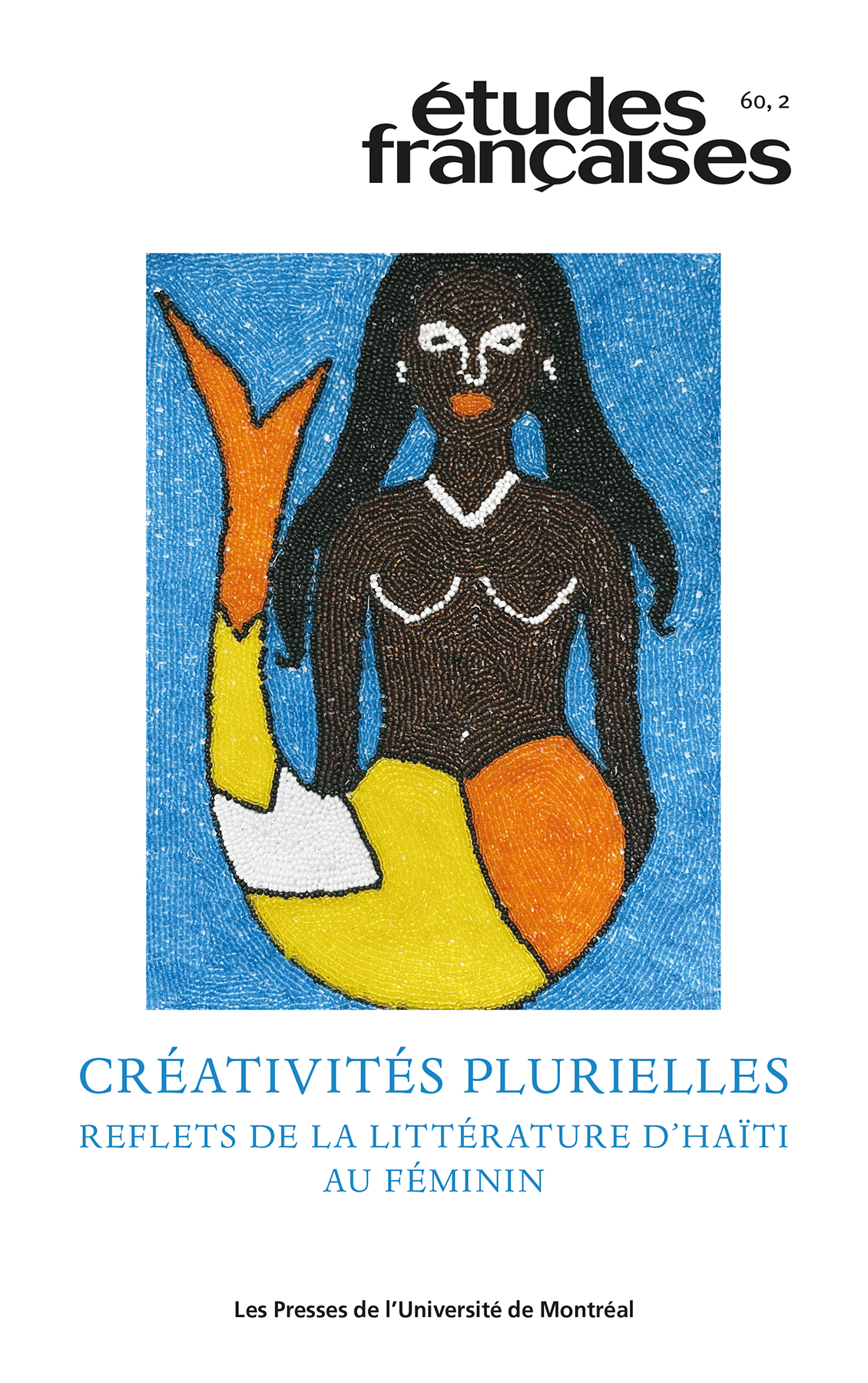

Présentation. Créativités plurielles. Reflets de la littérature d’Haïti au féminin

L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Seuls les 600 premiers mots du texte seront affichés.

Options d’accès :

via un accès institutionnel. Si vous êtes membre de l’une des 1200 bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit (bibliothèques universitaires et collégiales, bibliothèques publiques, centres de recherche, etc.), vous pouvez vous connecter au portail de ressources numériques de votre bibliothèque. Si votre institution n’est pas abonnée, vous pouvez lui faire part de votre intérêt pour Érudit et cette revue en cliquant sur le bouton “Options d’accès”.

via un accès individuel. Certaines revues proposent un abonnement individuel numérique. Connectez-vous si vous possédez déjà un abonnement, ou cliquez sur le bouton “Options d’accès” pour obtenir plus d’informations sur l’abonnement individuel.

Dans le cadre de l’engagement d’Érudit en faveur du libre accès, seuls les derniers numéros de cette revue sont sous restriction. L’ensemble des numéros antérieurs est consultable librement sur la plateforme.

Options d’accès