Résumés

Résumé

Alors qu’il serait tentant de considérer le recueil des Châtiments (1853) comme une oeuvre essentiellement politique cédant le pas, trois ans plus tard, aux considérations métaphysiques des Contemplations, cet article s’intéresse à la portée proprement visionnaire du grand recueil satirique de Victor Hugo : l’auteur n’est-il pas toujours visionnaire et toujours engagé ? Certes, la raillerie féroce envers les têtes d’affiche du Second Empire semble dominer l’ensemble, mais les Châtiments, de manière moins marquée que Les contemplations, multiplient les messages de caractère occultiste, de « Nox » à « Lux », en passant par « Luna » et « Stella ». Hugo accumule les notations cosmologiques ; il traque les correspondances entre le Second Empire et les autres mondes ; il tente surtout de constituer un grimoire susceptible de modifier radicalement la réalité politique et sociale du moment.

Abstract

While it might be tempting to consider the collection Châtiments (1853) as a primarily political work giving way, three years later, to the metaphysical considerations of Les contemplations, this article focuses on the distinctly visionary breadth of Victor Hugo’s grand satirical collection. Is not the author always visionary and always political? Certainly, the fierce mockery of the leading figures of the Second Empire seems to dominate the whole, but Châtiments, albeit in a less pronounced way than Les contemplations, abounds with messages of an occult nature, from “Nox” to “Lux,” passing through “Luna” and “Stella.” Hugo accumulates cosmological notations; he traces correspondences between the Second Empire and other worlds; above all, he endeavors to create a grimoire capable of radically altering the political and social reality of the moment.

Corps de l’article

« La gloire d’être le plus grand poète satirique de la littérature française est celle qu’on peut le moins contester à Victor Hugo », écrivait Paul Stapfer à l’aube du xxe siècle[1], non sans ajouter : « Autant dire que la poésie satirique c’est la poésie tout entière, qu’elle embrasse au moins toute la lyre, et qu’elle est capable de toute l’action que la poésie lyrique peut avoir sur les hommes, de tous les bons effets qu’elle peut réaliser[2]. » Cette affirmation pourrait sembler contre-intuitive. Il serait en effet tentant de considérer l’affaire comme entendue : chacun devant s’acquitter tant de « son oeuvre de vivant » que de « son oeuvre de fantôme » (dixit l’esprit de la Mort aux tables parlantes de Jersey[3]), Victor Hugo serait, après l’oeuvre de politique vivante que constituent les Châtiments (1853), passé à la métaphysique mortuaire des Contemplations (1856). Pourtant, les grands commentateurs de la satire hugolienne, de Paul Stapfer à Pierre Albouy[4], à Jean Gaudon[5], à Yves Vadé[6], explorent une réalité poétique moins tranchée : Hugo n’est-il pas toujours visionnaire et toujours engagé ? La charge satirique peut-elle coexister avec la gnose ? La raillerie peut-elle s’imposer comme l’adjuvant de la bouche d’ombre ?

Comme le Villiers de l’Isle-Adam de L’Ève future, Hugo aurait pu dédier son recueil « Aux rêveurs, Aux railleurs[7] ». Certes, la raillerie féroce envers toutes les têtes d’affiche du Second Empire, à commencer bien sûr par celle de « Napoléon le Petit », semble dominer et donne le ton à l’ensemble, mais nous explorerons quelques-unes des voies par lesquelles les Châtiments, de manière moins marquée que Les contemplations, multiplient les messages de caractère occultiste, de « Nox » à « Lux », en passant par « Luna » (VI, vii) et « Stella » (VI, xv) : à bon lecteur, salut. Hugo accumule les notations cosmologiques que n’aurait pas désavouées William Blake ; il multiplie les notations physiognomoniques dérisoires (particulièrement celles ayant trait à la zoologie) ; il traque les correspondances entre le Second Empire et les autres mondes ; il tente surtout de constituer un grimoire susceptible de modifier radicalement la réalité politique et sociale du moment, de contrer « l’obéissance passive » (II, vii), de traquer le « bon bourgeois dans sa maison » (III, vii), de corriger la « Force des choses » (VII, xii). Nous tenterons en somme d’objectiver quelques-unes des manières par lesquelles les Châtiments ne s’adressent pas moins aux rêveurs qu’aux railleurs[8].

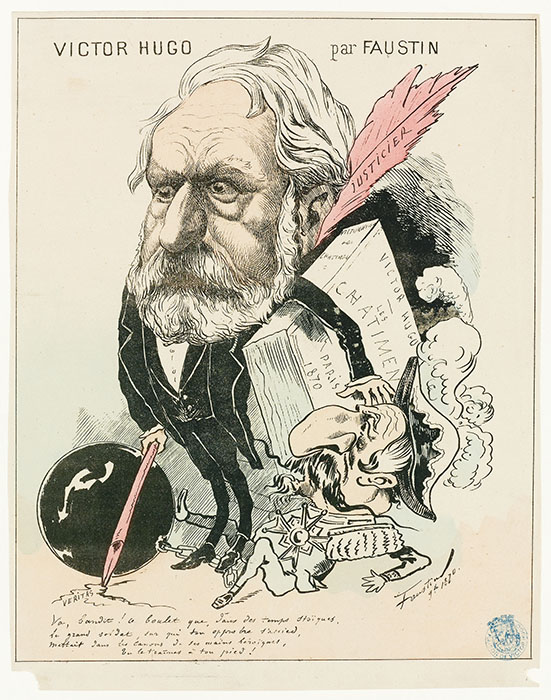

Faustin [Faustin Betbeder], « Victor Hugo », « septembre 1870 »

« Va, bandit ! ce boulet que, dans des temps stoïques, / Le grand soldat, sur qui ton opprobe s’assied, / mettait dans les canons de tes mains héroïques, / Tu le traînes à ton pied ! » (voir « Toulon », I, ii, p. 23)

La pente de la raillerie

Plus qu’à tout autre moment de sa carrière, et toute grave que fût l’heure, Victor Hugo a cherché en 1852 à se rallier les railleurs tout aussi bien que les rêveurs. Pourtant, la « gaieté », « ce total lugubre[9] », fait généralement l’objet de représentations dépréciatives tant chez Victor Hugo que chez la plupart des romantiques[10]. Deux spectres hantent le xixe siècle littéraire, et plus particulièrement l’oeuvre hugolienne : ceux de la gaieté perverse et du rire de force ; d’un côté le rire sardonique, qui exprime la cruauté et la turpitude, de l’autre le rire souffrant, signe d’impuissance et de déclassement. Pour Hugo, l’art de régner par consentement forcé devient l’un des principaux ressorts de la domination historiquement exercée sur le peuple. Et les exemples de résistance à cette domination du rire sont à la fois rares, précieux et constamment menacés. Victor Hugo estime ainsi parfaitement normal et compréhensible que l’histoire ait égaré les livres que Tacite a consacrés à Caligula : « Rien de plus aisé à comprendre que la perte et l’oblitération de ces sortes de livres. Les lire était un crime. Un homme ayant été surpris lisant l’histoire de Caligula par Suétone, Commode fit jeter cet homme aux bêtes », écrit-il dans William Shakespeare[11].

En ce qui a trait à la gaieté perverse aussi bien qu’au rire de force, il n’y a pas de quoi rire. Mais chez le Hugo de l’exil se déploie à plein le paradoxe suivant : si l’auteur considère le rire comme un phénomène essentiellement négatif, manifestation de cruauté ou de souffrance, il cherche néanmoins, tout en accablant les rieurs, à susciter le rire de son lecteur. Il y a donc chez lui inadéquation entre le rire comme volonté et le rire comme représentation. Ce paradoxe, ou cette incohérence de surface, entre le rire thématisé et le rire comme effet est manifeste d’un bout à l’autre de l’oeuvre hugolienne, mais devient particulièrement criant avec les Châtiments où, tout en représentant le personnel du Second Empire et le « drôle en chef » (VI, v, p. 153) en rieurs pervers, en noceurs débridés, en parangons de la mauvaise vie débraillée et hilare[12], Hugo tente de mettre les railleurs de son côté, c’est-à-dire de les faire « rire pour vrai ». Il y a bien volonté humoristique chez Hugo, même si sa représentation de l’homme qui rit est toujours critique, et chez le mage de Jersey puis de Guernesey, la voyance se fera volontiers humoristique[13]. Ici comme dans les oeuvres subséquentes de l’exil, la pente de la rêverie rejoint celle de la raillerie.

L’entrée satirique dans le domaine de la correspondance

« Héritier des anciens savoirs, gardien des antiques cosmologies, voué par le génie à de vagues initiations, un peu prêtre, guide et prophète du progrès, l’artiste romantique tend à être tout cela », écrit Yves Vadé[14] – et le Hugo de l’exil y « tend » plus que tout autre, dès les Châtiments, où se manifeste avec une clarté nouvelle une « conception du langage […] poético-magique[15] », voire « une pensée magico-mythique générale[16] ». On lisait déjà chez Paul Stapfer : « Si jamais la prétention, quelquefois risible, de Victor Hugo, à être un prédicateur, un missionnaire, un prophète, a pu être prise au sérieux, c’est quand son âme s’est indignée devant le spectacle du mal[17]. » Devant le spectacle, selon lui, à la fois grotesque et pervers du coup d’État, puis l’institution du Second Empire, naît chez Hugo ce que Jean Gaudon qualifie de « volonté plus ou moins consciente d’être le Dante d’un siècle dont il n’avait pas su être le Shakespeare[18] », c’est-à-dire de délaisser le drame au profit de la vision. Selon Yves Vadé : « Le formidable travail intérieur qui se fait dans son esprit pendant les premières années d’exil s’accomplit sur le fond de cette défaite, qu’il s’agit impérativement pour lui de transmuter en énergie offensive, en force de conviction, en puissance verbale et visionnaire[19] », créant ainsi, selon Jean-Marie Gleize et Guy Rosa, « une machine de langage indéfiniment utile, une proposition dépassant très largement, très scandaleusement, ce qu’elle dit, ou semble dire[20] ». Dispersées, mais omniprésentes dans le recueil, apparaîtront des observations cosmologiques que ni Swedenborg ni Blake n’auraient reniées, qui cherchent à faire surgir les correspondances entre le microcosme qu’est le Second Empire et le macrocosme intemporel que seuls les voyants peuvent entrevoir. Il s’agit de révéler les arcanes de la Nature, cette « Isis voilée assise à notre porte » (VII, xii, p. 206), en attente de dévoilement poétique. Il s’agit de faire voir les « mille soleils dans l’ombre étincelant » (I, v, p. 27), « L’infiniment petit, monstrueux et féroce ! / Et, dans la goutte d’eau, les guerres du volvoce / Contre le vibrion ! » (III, v, p. 72), les diverses correspondances entre le moment présent et l’éternité, entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, entre l’individu et le cosmos, tout l’univers n’étant qu’une « famille unie » :

« Lux », ii, p. 218Toute l’humanité, dans sa splendide ampleur,

Sent le don que lui fait le moindre travailleur ;

Ainsi les verts sapins, vainqueurs des avalanches,

Les grands chênes, remplis de feuilles et de branches,

Les vieux cèdres touffus, plus durs que le granit,

Quand la fauvette en mai vient y faire son nid,

Tressaillent dans leur force et leur hauteur superbe,

Tout joyeux qu’un oiseau leur apporte un brin d’herbe.

Si William Blake invitait son lecteur à « voir un monde dans un grain de sable » et « l’éternité dans une heure[21] », Victor Hugo cherche la Justice dans « les genêts » « en fleur » et « l’écume » de la marée[22]. Surtout, il cherche l’humanité tout entière dans l’individu, la résistance tout entière dans le seul résistant, d’abord :

III, iv, p. 71Personne n’est tombé tant qu’un seul est debout.

Le vieux sang des aïeux qui s’indigne et qui bout,

La vertu, la fierté, la justice, l’histoire,

Toute une nation avec toute sa gloire

Vit dans le dernier front qui ne veut pas plier.

Pour soutenir le temple il suffit d’un pilier ;

Un Français, c’est la France ; un Romain contient Rome,

Et ce qui brise un peuple avorte aux pieds d’un homme.

Mais encore et surtout la création entière dans la prunelle du voyant :

VII, xii, p. 210Le monde, réclamant l’essor que Dieu lui doit,

Vibre ; et dès à présent, grave, attentif, le doigt

Sur la bouche, incliné sur les choses futures,

Sur la création et sur les créatures,

Une vague lueur dans son oeil éclatant,

Le voyant, le savant, le philosophe entend

Dans l’avenir, déjà vivant sous ses prunelles,

La palpitation de ces millions d’ailes !

Une telle prétention est sans doute moins mégalomane et plus démocratique qu’il n’y paraît au premier regard, car le « lecteur pensif » que postule Victor Hugo[23] partage cette faculté visionnaire. Qui sait voir écrit pour qui sait lire. C’est ainsi, par ce constant aller-retour entre le microcosme et le macrocosme, par cette « transgression des ordres de grandeur communément admis » qui serait, selon Jean-Marie Gleize et Guy Rosa, « [l]’un des traits les plus caractéristiques du génie de Hugo[24] », que les Châtiments s’imposent comme le péristyle des Contemplations. « Les Mages » (dans lesquels Yves Vadé voit un poème essentiellement politique[25]) y sont en germe, sous les oripeaux du rire. Parfois, railler c’est rêver.

La politique cosmique : le guet-apens à travers les mondes

Cette image du bagne terrestre :

I, xi, p. 38J’ai mis des verrous à l’histoire ;

L’histoire est un bagne aujourd’hui.

Le poète n’est plus l’esprit qui rêve et prie ; –

Il a la grosse clé de la conciergerie.

sera familière au lecteur des Contemplations et des procès-verbaux des tables parlantes de Jersey ; son apparition dans les Châtiments se situe toutefois en amont des révélations de la bouche d’ombre. Le poète est « un esprit vengeur qui passe, / Chassant devant lui les démons ! » (I, xi, p. 40) : intermédiaire entre les vivants et les morts, le poète entrevoit les réalités de la justice cosmique[26]. Un terme procédant de ces aperçus visionnaires exerce une présence obsédante dans l’oeuvre de l’exil et jusque dans la correspondance privée de Victor Hugo[27] : celui de « guet-apens ». Omniprésent dans les Châtiments, le « guet-apens » exerce aussi sa présence dans Napoléon le Petit, où Louis-Napoléon Bonaparte est sacré « homme guet-apens[28] » : « Depuis le 2 décembre 1851, un guet-apens réussi, un crime odieux, repoussant, infâme, inouï, si l’on songe au siècle où il a été commis, triomphe et domine, s’érige en théorie, s’épanouit à la face du soleil, fait des lois, rend des décrets, prend la société, la religion et la famille sous sa protection, tend la main aux rois de l’Europe, qui l’acceptent, et leur dit : Mon frère ou Mon cousin[29]. » Le guet-apens constitue l’essence de l’être cosmiquement malfaisant qu’est le prince-président ayant tissé sa toile dans l’Élysée :

II, vii, p. 58Cet homme fait venir, à l’heure où la nuit voile

Paris dormant encor,

Des généraux français portant la triple étoile

Sur l’épaulette d’or ;

Il leur dit : – « Écoutez, pour vos yeux seuls j’écarte

L’Ombre que je répands ;

Vous crûtes jusqu’ici que j’étais Bonaparte,

Mon nom est Guet-apens. »

« Bonaparte-le-grand dormait. Quel guet-apens ! », lit-on encore (VI, v, p. 153)[30]. Ce terme constitue en somme pour Hugo l’apex de la culpabilité cosmique, la clé de voûte de sa cosmogonie et de sa mythologie : toute forme d’être, avant d’arriver à un degré satisfaisant de pureté, doit expier ses guets-apens antérieurs. C’est ce que révélera le célèbre poème XXVII du « Livre trois » des Contemplations :

J’aime l’araignée et j’aime l’ortie,

Parce qu’on les hait ;

Et que rien n’exauce et que tout châtie

Leur morne souhait ;

Parce qu’elles sont maudites, chétives,

Noirs êtres rampants ;

Parce qu’elles sont les tristes captives

De leur guet-apens ;

Parce qu’elles sont prises dans leur oeuvre ;

Ô sort ! Fatals noeuds !

Parce que l’ortie est une couleuvre,

L’araignée un gueux ;

Parce qu’elles ont l’ombre des abîmes,

Parce qu’on les fuit,

Parce qu’elles sont toutes deux victimes

De la sombre nuit[31].

C’est que, pour le spirite de Jersey qui sera le poète des Contemplations, toute la création est animée (« Tout est plein d’âmes[32] ») ; elle constitue un vaste système évolutif d’où le mal et la souffrance disparaissent progressivement. Les âmes s’incarnent successivement en différents corps et seule l’incarnation humaine, sur le bagne terrestre, constitue un test cosmique : si nous échouons, c’est-à-dire si nous avons été coupables de « guet-apens », nous reviendrons sous une forme inférieure et vile ; il faudra expier le crime en remontant par incarnations successives la grande chaîne de l’être. La planète Terre est ainsi un cachot, un lieu de souffrance et d’expiation, où le monstre et l’ange, dans leur incarnation humaine, sont tous deux à l’essai. Dès les Châtiments, notamment dans le poème « Force des choses » (VII, xii), appel au « dévoilement » d’Isis (p. 206), le guet-apens (celui des « rois ») est rapproché de la créature fétiche pour Hugo qu’est l’araignée, incarnation des pires expiations (« Des pièges, des serments, des toiles d’araignées », p. 207). C’est dire que la politique la plus immédiate et la plus contemporaine, celle des jours, semaines et mois suivant le 2 décembre 1851, propulse Hugo dans le monde des correspondances.

Le bestiaire cosmique (et comique)

Outre les araignées, une foule de sinistres créatures envahissent ainsi les Châtiments. « J’appelle Physiognomonie le talent de connoître l’intérieur de l’Homme par son extérieur – d’appercevoir par certains indices naturels ce qui ne frappe pas immédiatement les sens. Quand je parle de la Physiognomonie en tant que Science, je comprends sous le terme de Physionomie, tous les signes extérieurs qui se font remarquer dans l’Homme », écrivait Johann Caspar Lavater[33]. Le travail poétique de Hugo a pour but d’objectiver, par la vision, ces indices imperceptibles au « troupeau » des mortels (nous reviendrons à cette notion de « troupeau »). Si « [l]es animaux ont la tête de leur caractère moral à savoir de leurs instincts moralisés[34] », il revient au poète de classifier et de décrire le bestiaire politique contemporain, comme l’ensemble des forces naturelles, à force de correspondances entrevues, car « [l]a nature est tellement un animal dans la poésie satirique de Victor Hugo, qu’elle reçoit de l’homme de mauvais exemples et les imite[35] ». On lit encore chez Paul Stapfer : « Victor Hugo pouvait satiriser la nature ; car elle est pour lui une personne ayant vie, âme, puissance, passion, volonté. L’animation de la nature, plus ou moins familière à tous les poètes, mais bornée ordinairement aux timides audaces d’une rhétorique conventionnelle, va, dans son imagination géante et naïve à la fois, jusqu’à ces excès ingénus, qui, au berceau de l’humanité, donnèrent naissance aux mythologies et aux religions[36]. »

L’empereur, « ce César chauve-souris » (VI, viii, p. 161), devient ainsi un « chat-huant » prenant « l’aigle » impériale – laquelle deviendra « vautour » (I, vi, p. 28) – dans sa « serre » (« Nox », iii, p. 10), et Saint-Arnaud un « chacal » (I, v, p. 26). Paris sommeille « [c]omme un aigle endormi pris sous un noir filet » (I, v, p. 26) ; l’Élysée est peuplé d’« hommes requins » et d’« hommes pourceaux » (III, xiii, p. 88), de « [h]yènes, loups, chacals, non prévus par Buffon » (VI, v, p. 156) ; la charte, née « lion », devient « caniche » (III, xiv, p. 89 – et les lions de l’Empire auraient pour leur part enfanté des « lièvres[37] ») ; l’Empereur est en quête d’une « femelle » pour faire des « petits » (III, xvi, p. 93) pendant que « Le boeuf Peuple rôtit tout entier devant l’âtre » (IV, xiii, p. 113). Pour Jean-Marie Gleize et Guy Rosa : « [À] la population proliférante des noms correspond la prolifération du bestiaire métaphorique, comme si l’un n’était que l’envers retourné de la peau de l’autre, hydres, loups, hyènes, requins, pourceaux, vipères, chacals, porcs, scorpions, etc.[38] »

Ce bestiaire cosmique est non moins destiné aux rêveurs qu’aux railleurs car, comme nous l’avons vu, les correspondances animalières débouchent sur la série des métempsycoses constituant la grande chaîne de l’être (laquelle deviendra plus explicite dans Les contemplations) :

« Lux », iv, p. 220Ne doutons pas ! croyons ! la fin, c’est le mystère,

Attendons. Des Nérons comme de la panthère

Dieu sait briser la dent.

Dieu nous essaie, amis. Ayons foi, soyons calmes,

Et marchons. Ô désert ! s’il fait croître des palmes,

C’est dans ton sable ardent !

L’homme, le poète, le résistant sont des « anges à l’essai » (« Dieu nous essaie, amis »), et les Nérons, les panthères et autres prédateurs cosmiques, des recalés de la providence, espérant la fin de leur cycle infernal (laquelle ne peut manquer de survenir, plus tard que tôt, puisque même Satan trouvera sa fin). Les conséquences des guets-apens, les « morne[s] souhait[s] », les « fatals noeuds » ne seront pas éternels.

Si le voyant entrevoit cette lumière diffuse, d’abord au lever de la lune (« Luna »), puis à celle de l’étoile du matin (« Stella »), enfin en pleine gloire (« Lux »), l’autorité, engluée dans la réalité historique du moment, rêve « l’homme animal » (V, x, p. 129) : toute la politique impériale, spectaculairement réussie sur le court terme, vise à métamorphoser le peuple en troupeau.

III, iv, p. 69Troupeau que la peur mène paître

Entre le sacristain et le garde-champêtre

[…].

Troupeau constitué de « lions transformés en toutous » (p. 70), « troupeau hideux de satrapes dorés » (III, xiii, p. 88), troupeau qui existe sans vivre réellement :

IV, ix, p. 107Car le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre.

Inutiles, épars, ils traînent ici-bas

Le sombre accablement d’être en ne pensant pas.

Ils s’appellent vulgus, plebs, la tourbe, la foule.

Ils sont ce qui murmure, applaudit, siffle, coule,

Bat des mains, foule aux pieds, bâille, dit oui, dit non,

N’a jamais de figure et n’a jamais de nom ;

Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère,

Détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère,

Foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus,

Pêle-mêle, et poussée aux gouffres inconnus.

Mais dans le Grand Temps que pressent le voyant, un grand peuple, « après s’être couché troupeau », pourra se « lev[er] république » (V, x, p. 129).

Juvénal jusqu’aux nues : l’« appel incantatoire à la résurrection[39] »

La transformation de ce troupeau en peuple procède davantage du réveil que de la métamorphose[40]. La résurrection sera réveil : réveil des morts en un premier temps (« Et si ceux qui vivent s’endorment, / Ceux qui sont morts s’éveilleront », I, 1, p. 20), puis réveil des endormis car, selon Hugo, le peuple dort[41]. Comme Le réveille-matin des François[42], mais surtout, et plus explicitement, comme Juvénal (qui aurait été le réveille-matin des Romains), le poète entend produire un réveille-matin sous la forme d’un grimoire apte à modifier la réalité à long terme. Juvénal se trouve désormais lié à Tacite dans l’oeuvre hugolienne :

III, viii, p. 76L’ombre à l’horreur s’accouple, et le mauvais au pire.

Tacite, nous avons de quoi faire l’empire ;

Juvénal, nous avons de quoi faire un sénat.

Mais surtout, il fera la paire avec Dante : « le rire vengeur[43] » sera visionnaire ou ne sera pas (« Toi qu’aimait Juvénal, gonflé de lave ardente, / Toi dont la clarté luit dans l’oeil fixe de Dante, / Muse Indignation ! » ; « Nox », ix, p. 18). Juvénal devient ainsi le poète par excellence du mundus inversus que Hugo cherche à redresser en plein Second Empire[44]. C’est en quelque sorte cette découverte des potentialités visionnaires de la satire qui permettra à l’auteur, dans William Shakespeare, de théoriser cette discordance entre le rire comme volonté et comme représentation, car le rire rédempteur permet à l’individu et aux collectivités de résister à l’oppression et, ultimement, de la bafouer. C’est le rire de Juvénal, de Rabelais, de Cervantes, que Hugo décrit dans William Shakespeare : « Résumer l’horreur par le rire, ce n’est pas la manière la moins terrible. C’est ce qu’a fait Rabelais ; c’est ce qu’a fait Cervantes […][45]. » La conséquence logique de ce rire est le réveil.

Ce réveil et cette résurrection peuvent tarder car ils s’inscrivent dans la réalité cosmique davantage que dans le monde des contingences ; ils appartiennent davantage au Grand Temps qu’au temps historique. Le « zéro-résultat des Châtiments » dont se plaignait Hugo à Hetzel le 26 mars 1854[46] était ainsi à relativiser sur le temps long, et l’entrée du poète visionnaire dans le domaine de la satire aura permis au théoricien plus tardif de reconnaître Juvénal comme l’un des génies universels de tous les temps :

Juvénal a au-dessus de l’empire romain l’énorme battement d’ailes du gypaëte au-dessus du nid de reptiles. […] Pas une corde ne manque à cette lyre, ni à ce fouet. Il est haut, rigide, austère, éclatant, violent, grave, juste, inépuisable en images, âprement gracieux, lui aussi, quand bon lui semble. […] L’invective de Juvénal flamboie depuis deux mille ans, effrayant incendie de poésie qui brûle Rome en présence des siècles. Ce foyer splendide éclate et, loin de diminuer avec le temps, s’accroît sous un tourbillonnement de fumée lugubre ; il en sort des rayons pour la liberté, pour la probité, pour l’héroïsme, et l’on dirait qu’il jette jusque dans notre civilisation des esprits pleins de lumière. Qu’est-ce que Régnier ? qu’est-ce que d’Aubigné ? qu’est-ce que Corneille ? Des étincelles de Juvénal[47].

La pratique aura précédé la théorie, la raillerie aura précédé la rêverie. Qu’est-ce que les Châtiments ? Des étincelles de Juvénal mettant le feu à la vision de Dante.

Hugo joue un rôle essentiel dans la réception moderne de Juvénal, en qui Boileau, par exemple, ne voyait qu’un rhéteur « élevé dans les cris de l’école[48] » ; à partir des Châtiments, « l’émule nous donne la mesure et le reflet du modèle[49] ». La voyance peut surgir de l’observation politique immédiate. La vision peut par ailleurs horrifier, comme celle du Fantôme d’une puce de William Blake[50]. Or, chez Hugo comme chez Juvénal, le rire atténue l’horreur tout en l’accentuant, car le dévoilement de l’horrible est nécessaire au déploiement des visions salutaires. Voir, c’est accepter de tout voir ; c’est sonder les tréfonds du grotesque cosmique pour accéder à la révélation. De même que le monde est contenu dans un grain de sable, et l’éternité comprise dans le moment présent, le cosmos est perceptible dans la politique.

C’est ainsi que dans « Stella », poème marquant, selon Pierre Albouy, la « naissance de la mythologie hugolienne[51] », paraît l’ange Liberté qui refera surface dans La fin de Satan. Jean Gaudon considérait le passage des thèmes, images et termes d’une oeuvre de l’exil à l’autre – tel, par exemple, le terme de « guet-apens » auquel nous nous sommes attardé – comme la marque de la véritable naissance poétique de Hugo : « Cette structuration de l’univers imaginaire a des conséquences qui dépassent de loin les considérations thématiques : que l’univers poétique s’organise ainsi non pas dans un poème donné mais dans l’oeuvre entière, que les images se répondent et s’expliquent de poème à poème, signifie que Hugo est insensiblement passé du poème à la poésie[52]. »

On pourrait à bon droit considérer « Lux », qui annonce la fin du bagne qu’était devenue l’histoire en 1851 (« Fêtes dans les cités, fêtes dans les campagnes ! / Les cieux n’ont plus d’enfers, les lois n’ont plus de bagnes ! », p. 217), comme la première pièce des Contemplations. L’immense charge satirique hugolienne contre le Second Empire se situe ainsi en position d’antériorité face aux révélations de la bouche d’ombre, celles des « tables parlantes » de Jersey, loquaces de l’automne 1853 à l’automne 1855. Charles Hugo, le médium chevronné, l’intercesseur nécessaire aux révélations de l’autre monde, le « “somnambule d’exception” […] servant […] de télégraphe inouï pour l’au-delà[53] », a tout simplement puisé l’inspiration dans le recueil de 1853 et les conversations familiales que sa publication n’a pu manquer de susciter. Mais il faut bien voir que, outre Les contemplations, toute la poésie de l’exil, tant La fin de Satan et La légende des siècles que Dieu, prend sa source dans les Châtiments. La lyre satirique, c’est toute la lyre.

Parties annexes

Note biographique

Professeur titulaire au département de Français de l’Université d’Ottawa, auteur de Rictus romantiques. Politiques du rire chez Victor Hugo (Presses de l’Université de Montréal, 2002) et de Alexandre Dumas mythographe et mythologue. L’Aventure extérieure (Champion, 2018), Maxime Prévost s’intéresse à la littérature romantique et aux mythologies antiques et modernes. Avec Guillaume Pinson, il a édité deux « romans canadiens » de Jules Verne (Le Pays des fourrures et Famille-Sans-Nom, Classiques Garnier, 2020 et 2024) et codirigé Jules Verne et la culture médiatique. De la presse du xixe siècle au steampunk (Presses de l’Université Laval, 2019).

Notes

-

[1]

Paul Stapfer, Victor Hugo et la grande poésie satirique en France, Paris, Ollendorff, 1901, p. 4. Voir aussi : « Personne […] ne l’égale dans l’expression des sentiments violents et sombres, l’indignation, la colère, la haine, le mépris » (p. 5).

-

[2]

Ibid., p. 7.

-

[3]

Victor Hugo, Le Livre des Tables. Les séances spirites de Jersey, publié par Patrice Boivin, Paris, Gallimard, « Folio. Classique », 2014, p. 464 (séance du 19 septembre 1854).

-

[4]

Voir Pierre Albouy, « Introduction », dans Victor Hugo, Oeuvres poétiques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1967, p. xxxii notamment.

-

[5]

« Toute lecture des Châtiments qui, se bornant à l’invective, négligerait la présence latente de ce messianisme, où Les contemplations et La fin de Satan sont en germe, serait frappée d’invalidité, puisque c’est la conscience d’avoir raison sur un plan supérieur, d’être, dans l’absolu, du côté du bien, du progrès, de la lumière, qui justifie, aux yeux de Hugo, ce que le procureur général de Lyon appelait joliment les “productions furibondes” de sa “muse politique”. Le représentant du peuple en exil et l’homme qui affirme devant sa fille, le 10 avril 1852 qu’“il doit y avoir entre les poètes et les étoiles des affinités mystérieuses” n’est pas un Janus. Satire et prophétie sont indissolublement liées » (Le temps de la contemplation. L’oeuvre poétique de Victor Hugo des « Misères » au « Seuil du gouffre », Paris, Flammarion, 1969, p. 160).

-

[6]

Voir Yves Vadé, L’enchantement littéraire. Écriture et magie de Chateaubriand à Rimbaud, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1990, p. 254.

-

[7]

Villiers de l’Isle-Adam, L’Ève future (1886), dans Oeuvres complètes, publié par Alan Raitt et Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1986, t. I, p. 766.

-

[8]

Nous citons les Châtiments d’après l’édition de Pierre Albouy des Oeuvres poétiques (op. cit., t. II), qui suit l’édition de 1853 simplement intitulée Châtiments ; la réédition augmentée de 1870 porte le titre Les Châtiments. Les citations renvoient à la pagination de cette édition, précédée des numéros du livre (en romain grandes capitales) puis du poème (en petites capitales). Pour les deux grandes pièces, « Nox » et « Lux », qui encadrent les sept livres du recueil, nous donnons le numéro de la section du poème.

-

[9]

L’homme qui rit (II, 2, I) (1869), dans Roman III, notice et notes par Bernard Leuilliot, dans Oeuvres complètes, publié sous la dir. de Jacques Seebacher assisté de Guy Rosa, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1985, p. 532.

-

[10]

Voir Maxime Prévost, Rictus romantiques. Politiques du rire chez Victor Hugo, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, « Socius », 2002, et « Le rire comme volonté et comme représentation. Hugo, L’homme qui rit et le “lecteur pensif” », Études françaises, vol. 47, no 2 (« Le rire et le roman »), 2011, p. 71-82.

-

[11]

William Shakespeare (1864), dans Critique, notice et notes par Bernard Leuilliot, dans Oeuvres complètes, op. cit., p. 273.

-

[12]

Voir Maxime Prévost, « Le tyran, le soldat et le peuple », dans op. cit., p. 157-191. (« C’est autour de Louis-Napoléon Bonaparte et de ses proches que la topique de la gaieté perverse, si vivante chez Hugo depuis ses tout premiers textes, trouve son point culminant. Ce rire pervers qui, hérité de la topique historico-gothique, animait le monstre, le bourreau, le scélérat du mélodrame, le moine concupiscent, le brigand et le bouffon de cour, définit également le tyran », p. 173-174.)

-

[13]

Comme l’observe Bernard Leuilliot, la principale difficulté pour qui s’intéresse à l’humour de Victor Hugo vient de ce qu’« on a longtemps nié qu’[il] en fût capable : sa bêtise ne pouvait que le lui interdire » (« L’humour dans L’homme qui rit », dans « L’homme qui rit » ou la parole monstre de Victor Hugo, colloque organisé par la Société des études romantiques et dix-neuviémistes, Paris, SEDES / CDU, 1985, p. 71).

-

[14]

Op. cit., p. 251.

-

[15]

Ibid., p. 266.

-

[16]

Ibid., p. 254.

-

[17]

Paul Stapfer, op. cit., p. 11.

-

[18]

Jean Gaudon, op. cit., p. 177.

-

[19]

Yves Vadé, op. cit., p. 263.

-

[20]

Jean-Marie Gleize et Guy Rosa, « Commentaires », dans Victor Hugo, Les châtiments, nouv. édition, Paris, Le Livre de poche, « Classiques », 1998 [1985], p. 450.

-

[21]

Voir « Auguries of Innocence », dans Poetry and Prose of William Blake, publié par Geoffrey Keynes, Londres, The Nonesuch Press, 1923, p. 118 (« To see a World in a Grain of Sand / And a Heaven in a Wild Flower, / Hold Infinity in the palm of your hand / And Eternity in an hour »).

-

[22]

« Les genêts sont en fleur, l’agneau paît les prés verts ; / L’écume jette aux rocs ses blanches mousselines ; / Par moments apparaît, au sommet des collines, / Livrant ses crins épars au vent âpre et joyeux, / Un cheval effaré qui hennit dans les cieux ! » (VI, v, p. 157).

-

[23]

Dans le projet de « Dédicace » de L’homme qui rit : « Il n’y a de lecteur que le lecteur pensif. / C’est à lui que je dédie mes oeuvres. / Qui que tu sois, si tu es pensif en lisant, c’est à toi que je dédie mes oeuvres » (dans Oeuvres complètes, édition chronologique sous la direction de Jean Massin, Paris, Club français du livre, t. XIV, 1970, p. 387).

-

[24]

Jean-Marie Gleize et Guy Rosa, loc. cit., p. 378 note 1.

-

[25]

Yves Vadé, op. cit., p. 257.

-

[26]

Sur le « poète vengeur », voir Paul Bénichou, Les mages romantiques (1988), recueilli dans Romantismes français, Paris, Gallimard, « Quarto », 2004, t. II, p. 1302-1306.

-

[27]

Voir Jean-Marc Hovasse, Victor Hugo, t. II : Pendant l’exil. I, 1851-1864, Paris, Fayard, « Biographie », 2008, p. 129 et 144.

-

[28]

Napoléon le Petit (1852), dans Histoire, notice et notes par Sheila Gaudon, dans Oeuvres complètes, op. cit., 1987, p. 113.

-

[29]

Ibid., p. 8.

-

[30]

Voir aussi IV, i, p. 94 ; IV, xi, p 110 ; VI, xiii, p. 171 et 174.

-

[31]

Victor Hugo, Les contemplations (III, xxvii), dans Oeuvres poétiques, op. cit., t. II, p. 611.

-

[32]

« Ce que dit la bouche d’ombre » (VI, xxi), ibid., p. 802.

-

[33]

Essai sur la physiognomonie, destiné à faire connoître l’homme et à le faire aimer, La Haye, impr. de J. Van Karnebeek, puis I. Van Cleef, 1781-1803, 4 vol. in-4o, t. I, p. 22 (cité par Marc Angenot, Le visage est le miroir de l’âme. La physiognomonie à travers les âges, Montréal, édition numérique à compte d’auteur, 2023, p. 30).

-

[34]

Marc Angenot, ibid., p. 13.

-

[35]

Paul Stapfer, op. cit., p. 253.

-

[36]

Ibid., p. 250.

-

[37]

« Et je déclare que ces lièvres / Ne sont pas vos fils, ô lions ! » (VI, vi, p. 158).

-

[38]

Jean-Marie Gleize et Guy Rosa, « Commentaires », loc. cit., p. 438.

-

[39]

Yves Vadé, op. cit., p. 265.

-

[40]

« Le projet du poète, désormais, sera moins de constituer le peuple que de le reconstituer » (Maxime Prévost, op. cit., p. 184).

-

[41]

« J’ajoute que ce n’est pas avec de petits coups qu’on agit sur les masses. J’effaroucherai le bourgeois peut-être, qu’est-ce que cela me fait si je réveille le peuple ? », écrit-il à Hetzel le 6 février 1853 (cité par Jean-Marc Hovasse, op. cit., p. 150).

-

[42]

Sur ce recueil paru en 1574 qui reproduit la première partie du Discours de la servitude volontaire, alors encore inédit, de La Boétie, voir l’édition critique procurée par Jean-Raymond Fanlo, Marino Lambiase et Paul-Alexis Mallet (Paris, Classiques Garnier, « Textes de la Renaissance », 2016), et l’« Introduction », p. 59-63 et 67-70.

-

[43]

William Shakespeare, loc. cit., p. 271.

-

[44]

« Dans l’empire romain comme dans celui d’“Augustule”, les valeurs sont renversées. Ainsi la pièce des Châtiments intitulée “À Juvenal” est-elle une longue exploration de la topique du mundus inversus : “Néron est un sauveur et Spartacus un drôle” (VI, xiii, [p. 171]). […] Lorsque Tibère règne comme lorsque Napoléon le Petit est au pouvoir, la lâcheté est honorée, l’horrible provoque la joie et la justice est farfelue » (Maxime Prévost, op. cit., p. 170).

-

[45]

William Shakespeare, loc. cit., p. 280.

-

[46]

Voir Jean-Marc Hovasse, op. cit., p. 196.

-

[47]

William Shakespeare, loc. cit., p. 271.

-

[48]

Nicolas Boileau (L’Art poétique, chant II, v. 157), cité par Olivier Sers, « Introduction » à Juvénal, Satires, Paris, Les Belles Lettres, « Classiques en poche », 2021 [2002], p. xxii.

-

[49]

Olivier Sers, ibid., p. xxvi.

-

[50]

Sur le célèbre tableau Ghost of a Flea, voir Peter Ackroyd, Blake, Londres, Sinclair-Stevenson, 1995, p. 185 et 332.

-

[51]

Notice sur « Stella », dans Victor Hugo, Oeuvres poétiques, op. cit., t. II, p. 1137.

-

[52]

Jean Gaudon, op. cit., p. 190-191. Voir le passage « [d]e Hugo à Hugo » analysé par Paul Bénichou dans Les mages romantiques, recueilli dans op. cit., p. 1285-1312.

-

[53]

Maxime Prévost, « Les mystères de Jersey. Représentations de Hugo en spirite », dans Yan Hamel et Maxime Prévost (dir.), Victor Hugo 2003-1802. Images et transfigurations, Montréal, Fides, 2003, p. 39.

Liste des figures

Faustin [Faustin Betbeder], « Victor Hugo », « septembre 1870 »

« Va, bandit ! ce boulet que, dans des temps stoïques, / Le grand soldat, sur qui ton opprobe s’assied, / mettait dans les canons de tes mains héroïques, / Tu le traînes à ton pied ! » (voir « Toulon », I, ii, p. 23)