Résumés

Résumé

Cet article propose une microlecture du diptyque satirique « Duel aux camélias » et « Fleur d’art », tiré du recueil unique de Tristan Corbière : Les Amours jaunes (1873). Alors que le comique réside principalement dans le rire jaune, et peut servir d’éthique à l’auteur, ces deux textes explorent ce qu’ils appellent la manière noire. Bien que la notion réfère d’abord à la technique du mezzotinto dans l’eau-forte, au sens littéral elle tend à assombrir la représentation de l’amour et de la passion en mettant l’accent sur les rapports sadomasochistes entre hommes et femmes. Au moyen du stylet, l’acte d’écrire est assimilable aux coupures sur la plaque de métal : un geste violent et ironique, incompatible avec la sentimentalité lyrique.

Abstract

This article proposes a close reading of Tristan Corbière’s satirical diptych “Duel aux camélias” and “Fleur d’art” from his only poems collection Les amours jaunes (1873). While the humor primarily resides in rire jaune (forced, sour laughter), and can serve as an ethic for the author, these two texts explore what they term as manière noire (dark manner). Although the notion initially refers to the mezzotint technique in etching, in a literal sense, it tends to darken the representation of love and passion by emphasizing sadomasochistic relationships between men and women. Through the stylus, the act of writing is likened to etchings on the metal plate: a violent and ironic gesture, incompatible with lyrical sentimentality.

Corps de l’article

S’il est une expression poétique privilégiée par Les Amours jaunes, c’est sans conteste celle que résume la rime « dire » / « rire » dans « Le bossu Bitor[1] », réincarnation (post-)hugolienne de la laideur et de son martyre sous les traits grossiers et populaires du marin. La parole comique qui se décline ainsi diversement sous l’espèce du pastiche et du calembour, de la raillerie ou de l’ironie, place l’oeuvre presque unique de Tristan Corbière dans le champ d’une contre-histoire de la littérature associée à une logique de la malfaçon et du « mauvais goût » (« Matelots », A, 243[2]). Cette contre-tradition qui promeut la distorsion et la gaucherie, l’hybridité et la difformité, prend racine chez Victor Hugo dans la « Préface » de Cromwell et se déploie chez Baudelaire. Elle compte de nombreux continuateurs avec Rimbaud, Verlaine, Lautréamont et Jarry. Au siècle suivant, elle réunit, selon la formule de Christian Prigent, « [c]eux qui merdRent »[3], de Michaux à Artaud et Beckett. Cependant, là où les personnages hugoliens – Quasimodo, Gilliatt ou Gwynplaine – consacrent la dualité de l’homme entre le sublime et le grotesque, la poésie de Corbière semble s’en tenir pour sa part aux basses pulsions du corps et aux grimaces carnavalesques.

Encore cultive-t-elle l’ambivalence sur ce point. Car si elle réserve ses « atroces accords » (« Sonnet de nuit », A, 129) et ses traits les plus satiriques à des cibles désignées – Lamartine « inventeur de la larme écrite » (« Un jeune qui s’en va », A, 104), l’« Éternel Féminin » à la fois « féroce » et « bête » (« À l’Éternel Madame », A, 77) ou l’esprit louis-philippard des « ventres mûrs » (« Male-fleurette », A, 302) de la bourgeoisie[4] –, elle n’en sert pas moins d’abord de « pâture » au « rire du public » (« Le bossu Bitor », A, 257). L’homme fait également les frais de la dérision féminine, comme le bossu est le souffre-douleur du peuple ou le poète est en butte à la société qui le rejette dans ses marges. Rien ni personne n’échappe au « Méphisto blagueur » (« Paris », A, 69), pas même l’acte de création qui sans cesse s’interroge sur lui-même, et souligne avec complaisance sa propre vanité. Or cette parole comique, on le sait, tient plutôt du rire jaune. Dans le registre physiologique des humeurs, elle est comparable, selon Coquelin cadet, à « de la bile qui rit », sorte d’aigre épanchement des « malheureux » qui « sont obligés de rire[5] » mais s’en dispenseraient volontiers. En apparence opposée à la bile noire de la mélancolie, la bile jaune est le signe « des citrons désespérés » que l’ex-pression la plus littérale « navre de rire[6] ». Il importe de lire ici le verbe « navrer » non seulement sur le mode oxymorique, apte à mettre en tension l’humour et la tristesse, mais à partir de sa valeur étymologique, le fait de blesser en transperçant ou en coupant. Autant dire que par son action et sa réaction corporelles, le rire jaune traduit une convulsion violente et fatale du sujet.

Il reste que si Corbière prend lui aussi place parmi « les laids rieurs[7] », c’est en usant plutôt de ce qu’il appelle la manière noire. Sous ce terme qui apparaît dans « Fleur d’art » (A, 115), et le diptyque qu’il forme avec le sonnet qui le précède « Duel aux camélias » (A, 114), le poète vise à assombrir la représentation des scènes amoureuses, moins badines que sadiques, et plus généralement la dominante chromatique de son recueil. Au centre d’une liaison sentimentale, l’échange satirique traduit l’antagonisme du couple. La « [f]ausse note » (« Idylle coupée », A, 178) contenue dans chacun des textes rattache spécialement le « duel » à « Duellum » de Baudelaire et fait de « Fleur d’art » un contrepoint des Fleurs du Mal. Elle engage surtout le dialogue amoureux dans la voie d’une catégorisation métalittéraire de nature elle-même polémique. Passé maître de l’équivoque verbale et de la polysémie, Corbière active en effet la mémoire du concept artistique et littéraire de manière[8], selon une acception technique très particulière. La manière noire est l’autre nom du mezzotinto utilisé en gravure. En ce sens, chez Corbière, les « traits de canif » et les « coups de stylet » (« Fleur d’art », A, 115) lient la gestuelle de l’artiste sur sa planche à une forme de pulsion destructrice. Loin du flué romantique, ils qualifient surtout le mode rythmique heurté des textes, leur déphrasé[9] ou, si l’on veut, une nouvelle unité de la parole aux « membres mal reboutés » (« La rapsode foraine et le pardon de Sainte-Anne », A, 228). En accord avec « le goût anti- poitrinaire » (« Un jeune qui s’en va », A, 105), la manière noire se charge enfin d’une acception sociale. Le commentaire sarcastique détaché par le double tiret « – Encor ta manière – » (« Fleur d’art », A, 115) se rapporte cette fois au commerce humain, à tout ce qui a trait aux attitudes et aux conduites de soi devant les autres[10]. Ainsi, du vis-à-vis masochiste entre les amoureux à l’héroïque fraternité des matelots, le dire et le rire mettent au jour la dimension collective du recueil, dont les deux pôles symboliques restent les sections « Paris » et « Gens de mer ». La manière noire à la fois provocatrice et ironique conjugue chez Corbière l’artistique au politique, et c’est ce point d’articulation que permet d’observer en microlecture le diptyque « Duel aux camélias » et « Fleur d’art[11] ».

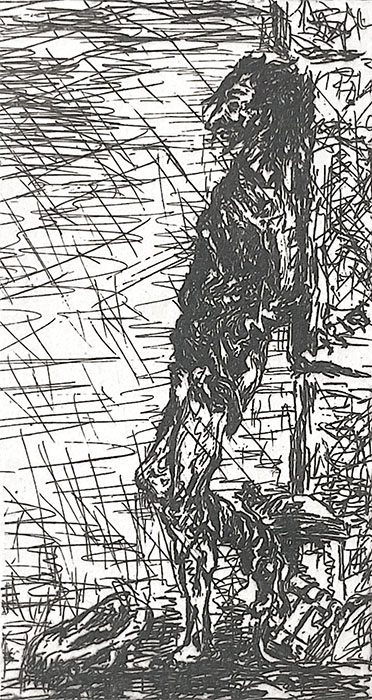

Tristan Corbière, autoportrait à l’eau-forte, frontispice de l’édition originale des Amours jaunes, Paris, Glady frères éditeurs, 1873.

Dualisme et dialogisme

Sous le signe de l’oralité, Les Amours jaunes valorisent une communication allocentrée. « [P]oésie adressée[12] », elles sont dominées par le régime vocatif. Elles ne cessent de multiplier les signaux de contact et d’appel, des prises de parole ostentatoires instaurant l’« image dialogisée[13] » que Bakhtine refuse très précisément au texte poétique. Encore ce dernier n’écarterait-il pas tout à fait certaines marques de « discordance » ou de « stratification », la plurivocalité admettant divers « degrés[14] ». Mais pour l’essentiel, il représenterait une expression unipersonnelle, propre et irréductible, résistant « à un langage “autre” » ou « “étranger”[15] », et susceptible de désocialiser à terme l’instance de discours. En ce sens, le comique serait la condition adéquate pour l’ouvrir aux « énoncés d’autrui[16] ». Des « dialectes » ou des « parlers » pourraient éventuellement y pénétrer, mais les voies en seraient par avance limitées, et principalement par l’intermédiaire des genres « “inférieurs” » tels que la « satire » et la « comédie[17] ». Dans tous les cas, l’arsenal des moyens « humoristique, ironique, parodique[18] » serait la prérogative du prosateur et, en premier lieu, du roman. C’est cette opposition entre comique et lyrique que neutralise Corbière en étendant le dialogisme à tous les niveaux du poème.

Dans « Duel aux camélias » et « Fleur d’art », le dialogisme repose à première vue sur le principe du dualisme. « L’amour est un duel » (« Fleur d’art », vers 14) : l’aphorisme désenchanté par lequel se conclut la séquence en assure également le bouclage réflexif puisqu’il répond au premier sonnet. Il se déplie dans le déterminant numéral « deux », disposé à la césure puis à l’initiale du décasyllabe 5-5, « deux fers soleiller, / Deux fers qui faisaient » (« Duel aux camélias », v. 2-3), et dans la série rhétorique des oppositions, « Un monsieur », « Une autre fleur » ou « Un camélia blanc » et « Un camélia jaune » (v. 5, 7, 10, 11). Il aboutit logiquement dans le blâme final de « Fleur d’art » à « Double femme, va !… » (v. 12). D’un côté, Corbière exploite le lieu commun qui assimile la parole et l’escrime et pastiche le genre érotico-galant, ce que « Duel aux camélias » appelle « des parades bouffes » (v. 3). S’il s’agit d’anticiper et d’éviter les coups de l’adversaire, c’est en ayant recours à l’histoire du théâtre. Les parades relèvent en effet de l’univers populaire de la foire et du comique burlesque. De l’autre côté, celui qui fanfaronne sur scène, en véritable matamore de la poésie, se pose aussi en dupe et en victime de la femme, « Fleur d’art » mêlant les sous-entendus misogynes à l’insulte : « Qu’un âne te braie ! » (v. 12). Dualité ou duplicité : c’est à ce cadre qu’obéit le diptyque lui-même, poème de poème ; c’est aussi dans ce cadre que s’organise l’énonciation. Dans « Duel aux camélias », le locuteur se veut d’abord spectateur. Dans les quatrains, la répétition liminaire du syntagme « J’ai vu » (v. 1, 2) lui donne la charge du témoin. Mais alors qu’il faisait partie jusque-là des « merles en noir » (v. 4), l’assistance qui saisit de l’extérieur la situation (« il me semblait », v. 6), les tercets inversent la compréhension de la réalité : « Je vois rouge » (v. 9). Les coordonnées spatio-temporelles, « là » et « ici » (v. 10, 11), recentrent la parole sur le sujet en empruntant un mode effusif. L’interjection « Ah oui ! » (v. 9) fait écho à l’exclamation tout à la fois narcissique et ironique : « À moi, plaie ouverte et fleur printanière ! » (v. 11).

Cette logique binaire qui semble respecter la tension strophique entre le huitain et le sizain disparaît dans « Fleur d’art ». On y trouve certes des régulateurs prosodiques semblables : « Oui », « Allons », « va ! » ou « eh » (v. 1, 9, 12, 13). Mais le texte met en scène une véritable alternance entre deux locuteurs, dont les tours de parole ne suivent plus les limites métriques. En outre, d’un sonnet à l’autre le dispositif des rimes varie, puisqu’on passe d’une suite « abab cdcd eef ggf » à une séquence « abab cbcb ada eed ». L’illusion d’éventuelle symétrie est d’emblée rompue par le fait que les textes dérogent au principe de la quadruple rime, une tradition qui exige dans les quatrains quatre mots pour les couleurs « a » et « b ». Encore le dérèglement de ce principe n’est-il pas absolu dans le cas de « Fleur d’art » si l’on accepte de ne pas se limiter aux quatrains. Steve Murphy parle à ce sujet d’« une poétique du contre-pied[19] ». D’une pièce à l’autre s’opère ainsi une réduction de huit à six échos différents en fin de vers, sans compter les divergences marquées du côté de la combinatoire des sizains. « Fleur d’art » s’ouvre par l’adverbe « Oui » (v. 1), comme si l’amante répondait au texte précédent après l’avoir lu ou entendu. Son intervention occupe la strophe en son entier. L’homme enchaîne, « Tout fier mon coeur » (v. 5), jusqu’à « D’immortelle rouge » (v. 7), lorsque l’interrompt son interlocutrice qui conclut ainsi le deuxième quatrain : « – Encor ta manière – / C’est du sang en fleur. Souvenir coquet » (v. 7-8). La parole revient ensuite entièrement à l’amant dans les deux tercets, ce qui traduit assez bien le déséquilibre des voix, le pôle masculin dominant largement la conversation. La succession des répliques crée un effet de répons entre les deux sonnets. Il s’illustre par une stratégie de la mention : le stylet se substitue au fleuret tandis que l’« immortelle rouge » éclipse les « camélias » blanc et jaune. De même que le « sang panaché » (« Duel aux camélias », v. 14) devient « sang en fleur » (« Fleur d’art », v. 8), la « boutonnière » « porte » le « petit bouquet » du deuil (v. 5-6), le signe de la passion impossible après que « l’amour mort » en est « tombé » (« Duel aux camélias », v. 12). Entre « retouche » (« Gente dame », A, 83) et inversion, le dialogisme ressortit de la sorte à une pratique de la désécriture et de la récriture.

Le petit rhétoriqueur

Cette pratique n’est pas réservée à l’espace interne du recueil. Le « duel » est aussi ce qui met le poète aux prises avec les maîtres, notoirement les modèles romantiques. Lorsqu’il revendique une manière noire, Corbière renoue sans nul doute avec l’histoire de l’imitation et de la contrefaçon (« à la manière de ») ; mais, du même geste, il se met en quête d’un coloris personnel, cette couleur de la voix qui prend chez lui des formes paradoxales, le « juste faux » (« Épitaphe », A, 73) ou les « vers […] déchantés » (« À un Juvénal de lait », A, 160). L’auteur n’est pas dupe pour autant du mythe de « l’unique » (« Épitaphe », A, 73) et de l’idéologie de « l’Originalité » (« Ça ? », A, 61) qui le soutient. Mais à côté de la « sauce jaune » (« Bohême de chic », A, 79), il investit une chromatique qu’avant lui Baudelaire qualifiait dans son Salon de 1846 de « zéro solitaire et insignifiant[20] ». Sans consacrer totalement une absence de couleur, le noir de la manière se définit néanmoins comme anti-couleur. En l’occurrence, il s’agit d’abord d’une contre-manière à Baudelaire lui-même. Le florilège qui sert d’offrande lyrique n’est qu’un « petit bouquet » (« Fleur d’art », v. 6), son emblème serait plutôt la « fleurette blême » ou la « male-fleurette » (« Male-fleurette », A, 302) : une poésie décolorée et diminutive dont l’art sent l’artifice. Ainsi s’inverse pour une deuxième fois ce que Baudelaire tentait lui-même d’inverser en adressant ses « fleurs du mal » aux « esprits amoureux de la rhétorique profonde[21] ». C’est à la tradition classique du discours ornementé que s’en prennent les deux auteurs, celle qui associe les « fleurs » et les « figures » au point d’en faire la source de la beauté. Adossées au modèle du bien-dire, les fleurs de rhétorique donnent de la grâce au propos, sinon une certaine efficacité. Mais ce qui suscitait à l’âge classique l’admiration a pu être aussi mis en soupçon, les tours et manières de parler exerçant une sorte de séduction trompeuse, difficilement compatible avec le pouvoir de la raison.

Le double geste critique, de Baudelaire à Corbière, valide sans doute la crise en cours du modèle rhétorique au xixe siècle. Il en traduit peut-être également la survivance. Quoi qu’il en soit, il conjugue le mal dire à un rejet de l’impeccabilité. Au-delà du Parnasse contemporain, qui continue d’occuper le champ poétique lorsque paraissent Les Amours jaunes, il importe peut-être de rappeler que c’est à Théophile Gautier, « poète impeccable », que Baudelaire a dédié ses « fleurs maladives[22] ». En célébrant dans « Fleur d’art » un ironique « petit bouquet », Corbière exprime à son tour une sorte d’admiration révoltée. La contre-rhétorique des Fleurs du Mal lui apparaît désormais inimitable, elle ne saurait être répétée. S’il est possible néanmoins de continuer Baudelaire, d’écrire dans sa manière sans écrire à sa manière, ce serait alors davantage sur un mode mineur, cheminement suivi quelques années plus tôt par Verlaine dans Poëmes saturniens (1866). Le florilège a néanmoins ceci de paradoxal qu’il tente de faire concurrence à Baudelaire par une surenchère de procédés humoristiques et parodiques. C’est en petit rhétoriqueur que Corbière entend cependant trouver sa voix. Si l’éthique du sujet réside chez lui dans sa qualité d’être « un défaut sans défauts » (« Épitaphe », A, 73), elle est inséparable en même temps d’un sens de la virtuosité comique. Sur ce point précis, elle hérite pour partie de la tradition fantaisiste de Banville chez qui le poète revêt « le masque et les habits d’un clown[23] ». Au nom d’une nouvelle « langue comique » qui puise ses ressources les plus diverses notamment dans la versification médiévale, il s’agit de « faire vibrer la corde bouffonne[24] ». On observera seulement que la démarche de Corbière consiste peut-être moins à jongler qu’à déformer jusqu’à l’outrance et à la caricature.

Ainsi le « duel » dont il est question est d’abord un duel entre auteurs, un essai pour faire de la manière noire une signature, ce « rien ou quelque chose » (« Ça ? », A, 62), invention en cours, encore innommable : « C’est du… » (A, 63). En ouverture, « Blanc, il me semblait », « Rose comme… », ou à la césure, « … Un camélia blanc », « Un camélia jaune » (« Duel aux camélias », v. 6, 8, 10, 11) – c’est-à-dire aux positions les plus marquées du décasyllabe –, Corbière dévoile ses couleurs avec une ironique jubilation. Le vers comique constitue la première stratégie de détournement du code employé par Dumas fils dans son célèbre roman, La dame aux camélias (1848) : le blanc par lequel la courtisane Marguerite signale à ses amants qu’elle est libre, le rouge pour leur signifier qu’elle est indisposée. Aux stéréotypes de la beauté, « camélia blanc – là – comme Sa gorge » (v. 10), s’ajoutent donc de malicieuses substitutions : le rouge métonymique des menstruations devient « plaie ouverte » et « sang panaché » (v. 13, 14), ce qui n’exclut nullement une lecture obscène. Après La dame aux camélias, le « Duel aux camélias » superpose le bouquet de plumes au bouquet de fleurs. Le panache de Corbière n’est pas toutefois celui d’Edmond Rostand, l’expression de l’esprit français et même gaulois sur lequel se conclut vingt-quatre ans plus tard Cyrano de Bergerac (1897). Il résume plutôt ici le brio du petit rhétoriqueur, son ingéniosité parodique. Dans « Duellum » de Baudelaire, les « jeux » de l’amour avec leurs « glaives » et leurs fauves, « chats-pards » et « onces[25] », ressemblent plus à ceux du cirque romain. L’étreinte érotique entretient finalement « l’ardeur » de la « haine », seul sentiment vraiment partagé entre le poète-amant et l’« amazone inhumaine[26] ». Certes, l’arme du gladiateur a laissé place chez Corbière au « fleuret », plus civilisé (« Duel aux camélias », v. 8). Mais alors que le duel suppose un code de l’honneur, les « merles » témoins dans leurs noirs habits représentent une réplique à la fois familière et dérisoire des « dents » et des « ongles[27] » des bêtes sauvages chez Baudelaire. L’aridité des « ronces[28] » associe pour finir la passion amoureuse à la Passion du Christ. La scène de calvaire prépare le « gouffre » et « l’enfer[29] », une dimension théologique et métaphysique dont la lutte entre l’homme et la femme semble dépourvue dans Les Amours jaunes.

Claude Pichois relève que dans la version de « Duellum » destinée à L’Artiste en 1858 Baudelaire avait multiplié des tirets (aux vers 3, 5 et 9), ce qui « produi[sai]t une dramatisation, comme s’il y avait un dialogue entre les amants ennemis, ponctué de considérations du poète, qui est à la fois acteur et arbitre[30] ». Le même commentaire s’appliquerait aisément à « Duel aux camélias » comme à « Fleur d’art ». Et s’il est vrai que le tiret représente un marqueur de premier plan chez Corbière, qui tend de surcroît à en brouiller les valeurs dialogiques et non dialogiques, la ponctuation est plus largement révélatrice ici d’un goût hyperbolique pour les effets, un sens ironique du spectacle : « [O]n s’égorge » (« Duel aux camélias », v. 9).

« Coloriste enragé, – mais blême »

Entre le rire jaune et la manière noire, la couleur à laquelle le poète attache son identité singulière est une anti-couleur. Usant d’un énième paradoxe, Corbière peut donc se déclarer « coloriste enragé, – mais blême » (« Épitaphe », A, 73), limitant l’intensité de chaque nuance pour la charger d’associations maladives. Pour autant, il ne lui est possible d’atteindre les valeurs les plus opposées qu’au moyen de « traits » et de « coups » (« Fleur d’art », v. 4). Les différences chromatiques ne résident pas dans la nature des pigments mais plutôt dans la technique du dessin qui les révèle. Le combat mortel des amants, qui se prennent littéralement à la gorge, rappelle ce que la manière doit concrètement au geste de coupure. Quels que soient l’arme ou l’outil, fleuret ou canif, le poète se prend à « ferrailler » (« Duel aux camélias », v. 2) avant de « taill[er] » (« Fleur d’art », v. 6). Et sous ce terme, il vise en particulier les estampes exécutées soit en taille d’épargne, c’est-à-dire les mises en relief sur cuivre ou bois de parties du dessin, soit en taille-douce, tous les procédés en creux obtenus sur métal (burin, eau-forte, pointe-sèche, aquatinte et mezzotinto). En ce sens, l’allusion au stylet renvoie avec précision au maniement de la pointe sur la plaque à graver. Mais elle suggère qu’en plus de la quête de la beauté, l’acte artistique est destiné à pénétrer et à inciser. Cet acte tend même à se substituer à la relation sexuelle dont il détourne et canalise la vigueur, voire la violence. Le terme indexe également au domaine plastique le poinçon d’écriture – le stilus – et renoue pour cette raison avec l’histoire et l’enseignement de la rhétorique. Ce voisinage entre le stylet et le style se produit enfin à la faveur d’un amalgame conceptuel et terminologique, tout à fait caractéristique du champ littéraire de la deuxième moitié du xixe siècle, entre la notion essentiellement technique et formelle de style et la catégorie artistique et éthique de manière[31]. Dans tous les cas, cet emploi doit être rapporté à l’intérêt que Corbière portait lui-même à la pratique du dessin à côté de la poésie[32].

En écho à la rime avec « stylet », le « bout de sonnet » (« Fleur d’art », v. 4, 2) traduit un goût pour le petit format, ce qui ressemble à un poème sans en être un vraiment : un art de l’ébauche et du non finito, en phase avec le rejet du « livre » et du « chef-d’oeuvre » comme avec la promotion du « décousu » (« Ça ? », A, 61-62). La manière est ce qui fait l’union ici entre le domaine littéraire et l’activité plastique. Elle rappelle surtout combien la gravure, longtemps tenue pour un art de reproduction et un genre mineur par rapport à la peinture et à la sculpture, est désormais valorisée comme expression de l’originalité. Elle laisse encore apparaître une relation étroite avec la forme brève, dont témoigne en 1869 le volume d’inspiration parnassienne Sonnets et eaux-fortes, quarante-deux planches et quarante-deux textes réunis par Philippe Burty pour le compte d’Alphonse Lemerre. Le sonnet renaît après une période de reflux chez Sainte-Beuve, Musset et Nerval, et subit l’empreinte variée de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé ou Gautier. En diptyque (« À l’Éternel Madame », A, 77 ; « Féminin singulier », A, 78) ou en suite (« Paris », A, 64-70), il est soumis dans Les Amours jaunes à de non moins diverses expérimentations, de l’irrégularité atypique des rimes à la parodie (« Sonnet de nuit », A, 129) et à l’inversion (« Le crapaud », A, 110), jusqu’à figurer dans la section des « Rondels pour après » (« Sonnet posthume », A, 297). Quant à l’eau-forte, après avoir été longtemps supplantée par la gravure au burin, elle « devient à la mode », comme le note Baudelaire dans la Revue anecdotique en avril 1862[33]. À cette date est créée la Société des Aquafortistes animée par Félix Bracquemond. Un de ses représentants, Maxime Lalanne, fait paraître en 1866 un Traité de la gravure à l’eau-forte[34]. La tendance s’accentue encore à partir de 1889 avec les expositions de la Société des peintres-graveurs, dans laquelle se retrouvent la plupart des noms de l’âge impressionniste. Dans une lettre à son fils Lucien en 1898, Camille Pissarro peut se plaindre en ces termes : « On ne s’occupe ici que d’estampes, c’est une rage, les jeunes ne font plus que cela, Bracquemond fait la loi[35]. »

Baudelaire voit dans l’eau-forte un genre qui exalte « l’individualité de l’artiste », et même « sa personnalité la plus intime », de sorte qu’il est possible de dire selon lui qu’« il y a eu autant de manières de le cultiver qu’il y a eu d’aquafortistes[36] ». C’est cette propriété artistique que tourne en dérision le commentaire cinglant de l’amante : « Un coeur gravé dans ta manière noire » (« Fleur d’art », v. 3). C’est aussi le lien convenu entre l’intimité et la sensibilité qu’il met en soupçon. L’image du « coeur gravé », comme elle peut l’être sur un arbre ou un mur par deux jeunes amants, dénonce l’illusion de pérennité dans laquelle s’entretient la passion. Au mieux, comble de l’ironie, le plus durable serait encore l’« immortelle rouge ». Il reste que Corbière s’en rapporte moins ici à l’eau-forte qu’il a par ailleurs pratiquée à titre personnel qu’au procédé du mezzotinto, bien décrit par Émile Littré :

[O]n grène entièrement la planche à l’aide d’une très-grosse roulette nommée berceau ; la planche ainsi préparée donnerait, au tirage, un noir sablé complet ; on trace ensuite le dessin ; avec un grattoir on enlève tout à fait le grené, par fins copeaux, partout où l’on doit avoir des blancs (lumières) ; et, avec un brunissoir, on atténue plus ou moins le grené partout où l’on veut obtenir des tons gris (demi-teintes) ; le brunissoir diminuant la profondeur des piqûres du berceau, ces piqûres prennent moins d’encre et donnent du gris au lieu du noir ; ainsi, après avoir établi une planche qui donnerait un tirage noir, on obtient les figures par retranchement ou diminution de cette teinte. L’idée de préparer une planche de cuivre, de telle sorte qu’imprimée dans cet état, elle pût donner le plus beau noir velouté ; l’idée d’enlever ensuite le dessin par les clairs au moyen de racloirs qui, en usant la surface du cuivre, empêchaient le noir d’y adhérer ; la combinaison enfin qui consistait à prendre à rebours tous les procédés suivis jusqu’à ce jour, pour créer une reproduction de la nature mieux colorée et plus vivante ; cette invention mérite l’attention, et son inventeur quelque célébrité[37].

Ainsi est-ce en grattant le fond noir que l’on obtient des effets de lumière. Dans « Fleur d’art », « ta manière noire » se combine en finale de vers avec « Ta fine histoire » (v. 1). Et, en l’occurrence, il s’agit plus de l’échec d’une liaison. Dans tous les cas, la diatonie du noir et du blanc comme les gris ou les demi-teintes se proposent de réécrire le sonnet qui précède. Non seulement ils mettent en doute la version viriliste de la passion, mais ils s’opposent surtout à la manière en couleurs (avec ses tons jaune, blanc et rose) encore adoptée dans « Duel aux camélias ».

Tailler et toucher

Si le travail de la pointe sur la plaque sert de révélateur puisqu’il crée des lumières, en vertu du parallèle implicite établi dans le texte entre le matériau sur lequel s’exerce le stylet et le corps du sujet, l’habit de l’amant peut être taillé comme il arrive au coeur d’être gravé. En ce sens, la manière noire est bien l’allégorie du sujet et de cette poésie de l’agôn. Elle conjugue le mouvement de création au plaisir de la désintégration. Elle aboutit au coup fatal qui est en même temps le coup final du texte : « L’amour est un duel : – Bien touché ! Merci » (« Fleur d’art », v. 14). Il est évident que Corbière l’entend selon les règles sportives de l’escrime, lorsque l’adversaire est atteint par le fleuret et que la partie est gagnée. Ce faisant, l’auteur remanie la place et le statut du sensible en poésie. Car il faut couper et tailler pour toucher, c’est-à-dire viser l’autre au coeur. Tel qu’il est mis en scène sur la plaque de métal, le duel avec l’autre aimée est ce qui permet de réguler l’émotion et d’entraver le moindre épanchement : « [P]as de pleurs à notre mémoire ! » (v. 9). Loin du lacrymatoire d’abonnés à la mode lamartinienne, cette sorte de retenue ou de contrôle sur soi renvoie l’expérience de l’amour à la plus dérisoire évanescence. Ni « myosotis », la fleur du souvenir, ni même « vieux sachet d’armoire » (v. 11), le sentiment devient désormais synonyme d’inconsistance et de vanité.

Tandis que la malemort, par définition cruelle et tragique, devient sous l’effet d’un calembour « la mâle-mort de l’amour » (v. 8), véritable émasculation de l’identité, la liaison amoureuse se retourne dans l’oxymore moqueur : « Quels bibelots chers ! » (v. 2). Et il est impossible de distinguer nettement dans l’emploi de l’adjectif « chers » ce qui appartient à l’affect et ce qui ressortit à l’argent. L’antiphrase n’en est que plus efficace. Au reste, le « bibelot » ne désigne pas tant l’objet décoratif – sorte de miniature de l’oeuvre d’art – qu’une petite pièce ouvragée, ce qui concorderait avec la figure parodique du petit rhétoriqueur. Mais l’argot en usage chez les typographes n’est peut-être pas à exclure ici, le bibelot (autrement appelé « bilboquet ») se rapportant à un imprimé de moindre importance, sans valeur littéraire, et destiné au public général (en-têtes de lettre, factures, cartes d’invitation). Ce qui aurait pour effet de reconduire le lecteur à l’entame du recueil, véritable mise en débat de la valeur (à la fois économique et artistique) des Amours jaunes : « Un poète ayant rimé, / imprimé / Vit sa Muse dépourvue / De marraine, et presque nue » (« À Marcelle. Le poète et la cigale », A, 57).

« Bien touché ! » (« Fleur d’art », v. 14) : en neutralisant l’émotion, la manière noire est aussi celle qui sait faire preuve de dextérité dans le genre comique et peut obtenir par ce biais certains effets. En fin de sonnet, à sa « pointe », elle fait mouche, et se montre capable en retour de provoquer des réactions allant du sourire à l’hilarité. Ce qu’on appelle les traits d’esprit se confond en l’occurrence avec les « traits de canifs » (A, 115). La pointe du stylet sur la plaque vise donc l’à-propos et la justesse. Si l’on veut, sous l’humour, Corbière laisse entendre la voix de l’évidence – le « [c]’est, ou ce n’est pas ça » (« Ça ? », A, 62), un « ça » inconnu du sujet lui-même mais que se cherche continuellement l’oeuvre. En ce sens, le « bien touché » décrit une parole qui serait enfin exacte ou vraie. Gérard Dessons parle d’un « point de poéticité[38] ». Or ce point utopique de la parole ne peut s’obtenir qu’à coups de stylet par des traits qui laissent des marques, voire des stigmates, sur le corps matériau. Entre la « bosse » et la « balafre » des « Matelots » (« Matelots », A, 245) ou les initiales « T. F. » (travaux forcés) imprimées au fer rouge sur l’épaule du « renégat » (« Le renégat », A, 259), c’est dans le peuple des marginaux, des écumeurs et autres criminels que la manière de Corbière trouve finalement son identité : « Ah, c’est signé !… C’est quelque chose ! » (« Matelots », A, 245). Le « ça » qui devient enfin quelque chose – une oeuvre –, mais risque toujours de se réduire à rien, est sans surprise le pronom qui qualifie aussi bien le bossu Bitor que l’inquiétant forçat.

Le « quelque chose » se situe en même temps dans l’exploit, il possède un caractère exceptionnel. Il annonce une contre-épopée, celle des gens de mer ou de ce « [r]amas de vermine sans nom » (« La pastorale de Conlie par un mobilisé du Morbihan », A, 237) qu’est la société bretonne. Du moins la manière noire du poète trouve-t-elle sa source collective dans les parlures et les manières de ces êtres déformés et risibles, « [l]eur face-à-coups-de-hache » (« Matelots », A, 243) à mi-chemin entre l’humanité et l’animalité. Si elle s’énonce par entailles et coupures, dans la violence physique, c’est que le corps du sujet y apparaît inséparable du corps du peuple, et réciproquement[39]. À cet égard, l’école de Bracquemond et les modernes auront bien moins inspiré Corbière que les gravures de Jacques Callot, célébré avant lui par Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand (1842) ou Les grotesques de Théophile Gautier (1844). Des « Ankokrignets » aux « Kakous », les « moignons » qui sont « tenailles » et les « béquilles » qui « donnent des coups » (« La rapsode foraine et le pardon de Sainte-Anne », A, 227) font songer aux petites et grandes Misères et surtout à la double série des Gueux et des Gobbi de l’aquafortiste lorrain. Du moins celles-ci rendent-elles mieux compte du personnel hideux et éclopé d’« Armor » (A, 209-237) et de « Gens de mer » (A, 239-294), de la contre-communauté des pauvres et des prostituées, des délinquants et autres lépreux : « – Marin, je sens mon matelot / Comme le bonhomme Callot / Sentait son illustre bonhomme… / – Va, bonhomme de mer mal fait ! » (« Point n’ai fait… », A, 241). Sous ses traits gauches, enfantins et inachevés, Corbière fait de la gravure l’interprétant de sa manière, de ce qui dans l’ordre du discours relève de la malfaçon. Lui qui se dérobait jusque-là à toute forme d’expressivité en poésie ne s’interdit plus ici de sentir, entretenant au contraire un lien de compréhension à la fois infusive et intime avec son modèle. Du moins est-ce à cette condition que le « je » peut faire corps avec ses personnages monstrueux. En dépassant la dualité qui gouvernait le dialogue amoureux, il accède enfin au rang de singulier collectif ou de singulier politique.

Reste à savoir si le modèle est réussi, c’est-à-dire non pas tellement s’il correspond à la réalité vue ou entendue en raison du principe de mimèsis, mais s’il ressemble plutôt à un modèle à venir, en cours d’invention, que le lecteur serait capable de reconnaître après coup en l’associant au nom de Tristan Corbière. Chacun pourra alors dire si l’auteur a bien touché.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Paris, Librairie du xixe siècle, Glady frères éditeurs, 1873, p. 77 (A, 114)Duel aux camélias

J’ai vu le soleil dur contre les touffes

Ferrailler. – J’ai vu deux fers soleiller,

Deux fers qui faisaient des parades bouffes ;

Des merles en noir regardaient briller.

Un monsieur en linge arrangeait sa manche ;

Blanc, il me semblait un gros camélia ;

Une autre fleur rose était sur la branche,

Rose comme… Et puis un fleuret plia.

– Je vois rouge… Ah oui ! c’est juste : on s’égorge –

… Un camélia blanc – là – comme Sa gorge…

Un camélia jaune, – ici – tout mâché…

Amour mort, tombé de ma boutonnière.

– À moi, plaie ouverte et fleur printanière !

Camélia vivant, de sang panaché !

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Paris, Librairie du xixe siècle, Glady frères éditeurs, 1873, p. 79 (A, 115)Fleur d’art

Oui – Quel art jaloux dans Ta fine histoire !

Quels bibelots chers ! – Un bout de sonnet,

Un coeur gravé dans ta manière noire,

Des traits de canif à coups de stylet. –

Tout fier mon coeur porte à la boutonnière

Que tu lui taillas, un petit bouquet

D’immortelle rouge – Encor ta manière –

C’est du sang en fleur. Souvenir coquet.

Allons, pas de pleurs à notre mémoire !

– C’est la mâle-mort de l’amour ici –

Foin du myosotis, vieux sachet d’armoire !

Double femme, va !… Qu’un âne te braie !

Si tu n’étais fausse, eh serais-tu vraie ?…

L’amour est un duel : – Bien touché ! Merci.

Parties annexes

Note biographique

Les travaux d’Arnaud Bernadet, professeur au département des Littératures de langue française, de traduction et de création de l’Université McGill, portent sur la théorie du langage et la théorie de la littérature, spécialement sur la poésie et le théâtre français du xixe au xxie siècle. Il a récemment publié La phrase continuée. Variations sur un trope théorique (Classiques Garnier, 2019) et coécrit un essai avec Isabelle Arseneau, Liberté universitaire et justice sociale (Liber, 2022). Il prépare actuellement un numéro pour la revue Études littéraires : « Le poème en 1924. Aux marges du surréalisme ».

Notes

-

[1]

Tristan Corbière, Les Amours jaunes (1873), publié par Jean-Pierre Bertrand, Paris, Flammarion, « G.F. », 2018, p. 249. Désormais abrégé A suivi du numéro de la page.

-

[2]

Pour une mise au point sur la malfaçon, voir Arnaud Bernadet, « Corbière, poète mal foutu », Cahiers Tristan Corbière, no 1 (« “Ça ?” »), 2018, p. 61-93.

-

[3]

Paris, P.O.L, 1991.

-

[4]

Sous la monarchie de Juillet, « les Ventres » désignent le centre politique, signe des ralliements opportunistes mais aussi marqueur d’aisance sociale, qui s’oppose d’autant plus au « maigre coucou » (« Paria », A, 206) dans lequel se reconnaît l’artiste.

-

[5]

Ernest Coquelin, dit Coquelin cadet, Le rire, Paris, Ollendorff, 1887, p. 129.

-

[6]

Ibid.

-

[7]

Ibid.

-

[8]

Voir Gérard Dessons, L’art et la manière. Art, littérature, langage, Paris, Champion, « Bibliothèque de littérature générale et comparée », 2004 ; La manière folle. Essai sur la manie littéraire et artistique, Paris, Manucius, « Le Marteau sans maître », 2010.

-

[9]

Sur cette notion, construite sur la base du déchanté, voir Arnaud Bernadet, La phrase continuée. Variations sur un trope théorique, Paris, Classiques Garnier, « Théorie de la littérature », 2019, p. 143-148.

-

[10]

Pour approfondir les liens entre le satiriste et l’aquafortiste, voir Évanghélia Stead, « Gravures textuelles : un genre littéraire », Romantisme, no 118 (« Images en texte »), 2002-4, p. 113-132. Voir, plus largement, Arnaud Bernadet, Poétique de Verlaine. « En sourdine, à ma manière », Paris, Classiques Garnier, « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2014, notamment les chapitres « Les “chants bizarres” de l’eau-forte » et « Le graveur de la vie moderne », p. 585 et suiv.

-

[11]

Désormais, les références à ces deux sonnets, qui sont reproduits en annexe p. 83-84, n’indiquent plus que les numéros des vers.

-

[12]

Benoît Houzé et Armelle Hérisson, Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Neuilly, Atlande, 2019, p. 342.

-

[13]

Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1978, p. 101.

-

[14]

Ibid., p. 117 (deux fois) et 99.

-

[15]

Ibid., p. 108.

-

[16]

Ibid., p. 107.

-

[17]

Ibid., p. 109.

-

[18]

Ibid., p. 119.

-

[19]

« Corbière, sonnettiste “irrégulier” », Revue de langue et littérature françaises (Société de Langue et Littérature Françaises de l’Université de Tokyo), no 55, 2022, p. 476.

-

[20]

« De la couleur », Salon de 1846, Oeuvres complètes, publié par Claude Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1976, p. 422.

-

[21]

« [Projets de préfaces] » aux Fleurs du Mal, dans ibid., t. I, 1975, p. 185.

-

[22]

Les Fleurs du Mal, ibid., p. 3.

-

[23]

Arnaud Bernadet et Bertrand Degott, « Présentation. La corde bouffonne ou la quête d’une “langue comique”. Petite histoire de la poésie française après Banville », Études françaises, vol. 51, no 3 (« La corde bouffonne. De Banville à Apollinaire », dir. Arnaud Bernadet et Bertrand Degott), 2015, p. 7.

-

[24]

« Préface » (1857) des Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, publié par Peter J. Edwards, Paris, Champion, t. III, 1995, p. 14.

-

[25]

« Duellum », Les Fleurs du Mal, pièce XXXV, Oeuvres complètes, op. cit., t. I, p. 36.

-

[26]

Ibid.

-

[27]

Ibid.

-

[28]

Ibid.

-

[29]

Ibid.

-

[30]

Notice sur « Duellum », ibid., p. 897.

-

[31]

Voir Arnaud Bernadet, « “Le parti pris de la manière”. Éléments d’une contre-histoire », Romantisme, no 203, 2024-1 (« Stylistique »), p. 52-64, et Arnaud Bernadet et Gérard Dessons (dir.), Une histoire de la manière, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « La Licorne » (no 102), 2013.

-

[32]

Voir en particulier le dossier inédit réuni et publié par Benoît Houzé : Tristan Corbière, ffocsoR. L’album Louis Noir, Paris / Huelgat, éditions Françoise Livinec, 2013. (Dans le titre, « Roscoff » est écrit de droite à gauche.)

-

[33]

Charles Baudelaire, « L’eau-forte est à la mode », Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 735.

-

[34]

À Paris, chez Cadart et Luquet, précédé d’une lettre-préface par Charles Blanc.

-

[35]

Cité dans Jean Adhémar (dir.), La gravure, Paris, Presses universitaires de France, « Que sais-je ? », 1972, p. 99.

-

[36]

Charles Baudelaire, « Peintres et aquafortistes », Oeuvres complètes, op. cit., t. II, p. 741. L’étude est publiée le 14 septembre 1862 dans Le Boulevard puis, posthume, dans L’art romantique en 1868.

-

[37]

Émile Littré, article « manière », Dictionnaire de la langue française, Paris, Librairie Hachette, t. III, 1863, p. 424 col. 1-2, qui cite (à partir de « L’idée de préparer ») Léon de Laborde, Histoire de la gravure en manière noire, Paris, Imprimerie de Jules Didot l’aîné, 1839, p. 4. Voir aussi la monographie classique de Janine Bailly-Herzberg, L’eau-forte de peintre au xixe siècle. La Société des Aquafortistes, 1862-1867, t. I : Histoire de la Société des Aquafortistes et catalogue des eaux-fortes publiées, Paris, Léonce Laget, 1972, ainsi que son Dictionnaire de l’estampe en France (1830-1930), Paris, Arts et métiers graphiques, 1985.

-

[38]

La voix juste. Essai sur le bref, Paris, Manucius, « Le Marteau sans maître », 2015, p. 125.

-

[39]

Sur cette question capitale, voir Arnaud Bernadet, « Corbière, poète quelconque. Matelots et autres gens de mer », Cahiers Tristan Corbière, no 4 (« Repolitiqué »), 2021, p. 281-301.