Résumés

Résumé

Les violences basées sur l’honneur (VBH) ne sont pas suffisamment connues au Québec et au Canada. Par conséquent, elles sont certainement sous-représentées statistiquement, étant à la fois sous-signalées ou dépistées. Dans les pays occidentaux, y compris au Canada, il s’avère que les VBH répertoriées surviennent principalement dans les familles issues de l’immigration qui chercheraient à protéger ou à rétablir l’honneur de leur famille et de leur communauté. En ce sens, et du fait que les institutions d’enseignement accueillent un nombre grandissant d’étudiantes et d’étudiants issus de l’immigration, cet article, s’appuyant sur une approche d’intervention interculturelle, traite des expériences des intervenantes et intervenants psychosociaux susceptibles d'intervenir au regard des VBH en milieu collégial au Québec. Pour ce faire, des intervenantes et intervenants psychosociaux ont répondu à un questionnaire et participé, individuellement ou en groupe, à des entrevues semi-dirigées. Notre étude analyse, à partir de leur perception, leur niveau de connaissances de même que les défis de dépistage et d’intervention rencontrés en matière de VBH, dans le but de préciser les besoins de formation adaptée au milieu collégial.

Abstract

Not enough is known in Quebec and Canada about honour-based violence (HBV). Since it goes largely underreported and under-detected, it is certainly underrepresented statistically. In Western countries, including Canada, documented HBV occurs primarily in immigrant families who seek to protect or restore the honour of their family and community. In this context and given that educational institutions are receiving a growing number of immigrant students, this article, based on an intercultural intervention approach, deals with the experiences of psychosocial professionals who may be called upon to intervene in HBV cases at Quebec colleges. Psychosocial professionals answered a questionnaire and participated in semi-structured interviews, either individually or in groups. With the aim of clarifying training needs adapted to the college environment, our study analyzes their perceived level of knowledge as well as the HBV screening and intervention challenges they have encountered.

Resumen

Las violencias basadas en el honor (VBH) no son suficientemente conocidas en Quebec y Canadá. Por lo tanto, están seguramente sub-representadas estadísticamente, siendo a la vez sub-señaladas o detectadas. En los países occidentales, incluso en Canadá, resulta que las VBH identificadas ocurren principalmente en las familias procedentes de la inmigración que buscan proteger o restablecer el honor de su familia y de su comunidad. En ese sentido, y dado que las instituciones de enseñanza reciben a un número creciente de estudiantes procedentes de la inmigración, este artículo, apoyándose en un enfoque de intervención intercultural, trata de las experiencias de las y los intervinientes psicosociales que tienen posibilidades de intervenir en vista a las VBH en el ámbito preuniversitario en Quebec. A tal efecto, unos intervinientes psicosociales respondieron a un cuestionario y participaron, individualmente o en grupo, a entrevistas semi-dirigidas. Nuestro estudio analiza, a partir de su percepción, su nivel de conocimientos así como los desafíos de detección e intervención encontrados respecto a las VBH, con el propósito precisar las necesidades de formación adaptada al ámbito preuniversitario.

Corps de l’article

INTRODUCTION

Au Québec, les VBH sont un phénomène auquel les chercheuses et chercheurs universitaires ainsi que les institutions et organismes sur le terrain s’intéressent spécialement depuis l’affaire Shafia, une tragédie familiale ayant eu lieu en 2009 (Jimenez et Cousineau, 2016) en Ontario au cours de laquelle quatre féminicides sont survenus en réponse à un manquement perçu à l’honneur familial. Ce drame a été commis au sein d’une famille polygame issue de l’immigration, de l’Afghanistan, provenant d’une culture ayant une structure considérée comme patriarcale où les femmes sont victimes des inégalités de genre et des violences et souffrent de la régression des droits humains (Akbari et True, 2024; Amnistie internationale, 2024). Le père de famille et sa femme avec leur fils aîné ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré, avec préméditation, de leurs trois filles et de la première femme du père, qui demeuraient avec eux. Bien qu’il n’existe pas d’infraction criminelle spécifique aux VBH dans le Code criminel canadien (Jimenez et al., 2017), le tribunal a tout de même, dans sa décision, qualifié les quatre meurtres de crimes basés sur l’honneur (Radio-Canada, 2012).

DÉFINITION DES VBH

À la suite des événements liés à l’affaire Shafia, comme il est maintenant d’usage d’y référer, les travaux de chercheuses et chercheurs, institutions et organismes communautaires ont permis d’outiller les actrices et acteurs de différents milieux de pratique à l’égard du dépistage et de l’intervention en contexte de VBH, une problématique qui reste, encore à ce jour, insuffisamment connue, complexifiant l’aide et l’accompagnement des victimes. Pour faire face à cette complexité, les chercheuses et chercheurs universitaires comme les organisations ont d’abord tenté de définir le phénomène des VBH. Plusieurs définitions ont ainsi vu le jour, mais aucune n’a encore été juridiquement reconnue. La définition que nous utilisons est celle du Bouclier d’Athéna – Services familiaux (Bouclier d’Athéna, 2015)[1], parce qu’elle s’avère large et inclusive et précise plusieurs caractéristiques des VBH :

La violence basée sur l’honneur est toute forme de violence psychologique, physique, verbale, sexuelle, économique et spirituelle motivée par le désir de protéger ou de restaurer l’honneur ou la réputation d’un individu, d’une famille ou d’une communauté. Cette violence est utilisée pour contrôler le comportement social ou sexuel d’une personne afin que celle-ci se conforme aux normes, aux valeurs et aux pratiques liées aux traditions ou coutumes d’un groupe donné. Elle peut aussi être utilisée en guise de sanction ou de correction du fait d’un comportement jugé ou perçu inapproprié. Ce type de violence peut être exercé par un ou plusieurs membres d’une même famille y compris la famille étendue ou les membres d’une communauté.

p. 8

L’utilisation du terme « violences basées sur l’honneur » est pour sa part privilégiée à celui de « crimes basés sur l’honneur », car il permet de désigner non seulement les meurtres et autres actes criminels inscrits au Code criminel canadien, mais aussi l’ensemble des formes de violences motivées par la préservation de l’honneur (Geadah, 2016; Jimenez et al., 2017).

CARACTÉRISTIQUES DES VBH

La notion d’« honneur » est une représentation qui est particulièrement ancrée dans les familles patriarcales avec une vision collectiviste dans lesquelles il est reconnu que les hommes ont le contrôle et s’assurent du respect de l’honneur familial (Kandiyoti, 1988; Rodríguez‑Espartal, 2019; Uskul et al., 2022). Selon Talhelm (2019, cité dans dans The Decision Lab, 2023) « Le collectivisme est un modèle culturel que l'on retrouve surtout en Asie de l'Est, en Amérique latine et en Afrique » (Talhelm, 2019, cité dans dans The Decision Lab, 2023). Il est généralement opposé à l'individualisme, comme dans la majorité des pays occidentaux, y compris le Canada. Le collectivisme peut « rendre les individus plus orientés vers la famille, mais il peut aussi faire en sorte que les gens se sentent obligés de se conformer aux souhaits de leurs parents au lieu de suivre leur propre voie » (Talhelm, 2019, cité dans dans The Decision Lab, 2023).

Dans le contexte patriarcal, il est établi que le père ou le fils aîné a l’autorité pour déterminer ce qui est culturellement et socialement convenable et ce qui ne l’est pas. Par conséquent, il incombe, essentiellement aux femmes et aux jeunes filles de la famille, de préserver l’honneur en adoptant des comportements sociaux (Geadah et al., 2013; Jimenez, 2022a) et sexuels (Chesney-Lind, 2006; Ertürk, 2009) considérés comme décents. Ceci implique, a contrario, d’éviter différents comportements jugés outrageants tels que porter du maquillage et les cheveux détachés, porter des tenues inappropriées considérées comme provocatrices, ne pas porter un vêtement ou un signe religieux, fréquenter des garçons d’une religion ou culture exogame, s’afficher sur les réseaux sociaux et avoir des relations sexuelles hors mariage (Al-Gharaibeh, 2016; Bates, 2017; Chesler, 2010; Cooney, 2014; Gill, 2006; Gill et al., 2012; Jimenez, 2022b).

S’inscrivant dans le continuum des violences psychologiques, le contrôle excessif ou coercitif, qui se caractérise notamment par un ensemble d’interdictions et d’obligations imposées à la personne à qui on attribue un comportement déshonorant, soupçonné ou avéré, peut être employé afin de limiter les probabilités qu’un éventuel déshonneur survienne dans la famille (Jimenez, 2022b).

Les VBH sont considérées comme des violences genrées, car ce sont majoritairement les femmes qui sont les plus à risque d’en être victimes. Bates (2021), à partir d’une analyse de cas liés aux VBH par des personnes membres du corps policier et des travailleuses et travailleurs sociaux en Angleterre, établit que dans plus de 90 % des cas portés à leur attention, ce sont des femmes, issues de l’immigration, qui en sont victimes.

Les VBH s’avèrent un phénomène complexe, notamment pour ce qui est du dépistage, entre autres à cause des éléments qu’elles ont en commun avec d’autres violences familiales (VF), en particulier les violences conjugales (VC) (Geadah et al., 2013). Par exemple, dans les cas de VC comme de VBH, la violence peut être commise par le conjoint, et des violences physiques, psychologiques, sexuelles ainsi qu'un contrôle excessif ou coercitif peuvent être employées. Toutefois, ces manifestations de violence divergent quant au motif faisant que dans le cas des VBH, ces violences sont justifiées par l’honneur et utilisées essentiellement pour « prévenir un déshonneur ou pour rétablir l’honneur qui a été perdu » (Jimenez et Cousineau, 2016 ; Jimenez et al., 2017). Par ailleurs, si les VBH peuvent être commises par la personne conjointe, elles peuvent aussi être commises par de multiples membres de la famille, nucléaire et élargie, et par des membres de la communauté, qui peuvent agir comme auteurs ou être complices de la violence (Bates, 2021), alors que dans les cas de VC, celle-ci est réputée être commise uniquement par la personne conjointe. Enfin, dans une situation à risque, une victime de VC peut généralement demander de l’aide et faire confiance à son entourage, dont des membres de sa famille et communauté, collègues, ami.es, etc. Alors que, dans le cas des VBH, le filet de sécurité est plus limité, car les agresseur.es.et leurs complices sont justement des membres de sa famille et de sa communauté. Ceci peut avoir pour conséquence d’isoler la victime de VBH, car elle pourrait n’avoir personne sur qui compter (Geadah et al., 2013), ce qui contribue à la rendre encore plus vulnérable. La concertation est ainsi une autre caractéristique qui s’applique aux VBH, faisant que les membres de la famille s’entendent pour trouver un moyen de punir la personne qu’ils considèrent comme fautive du déshonneur (Chagnon, 2019).

Au Québec, devant l’émergence des VBH et la complexité révélée du phénomène, des recherches ont été réalisées auprès de personnes intervenantes de différents milieux : Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence et milieu policier. Ces recherches (Blum et al., 2016; Harper et al., 2014; Jimenez et al., 2019; Olsson et Bergman, 2021) mentionnent la présence de défis et de besoins associés au dépistage et à l’intervention spécifiques en contexte de VBH qui ont généralement lieu en milieu multiculturel. Ces milieux se caractérisent ainsi, entre autres, en raison du fait qu’au Québec, plus spécialement à l’extérieur de la région métropolitaine, les personnes intervenantes sont principalement québécoises (c.-à-d. des « francophones du Québec qui ont pour ancêtres les colons français qui s’étaient établis sur le territoire de l’actuelle province de Québec à l’époque de la Nouvelle-France », Larivière, 2011, p. 37) et la personne étudiante victime est issue de l’immigration.

L’APPROCHE INTERCULTURELLE EN MILIEU MULTICULTUREL COMME CADRE D’ANALYSE

Le contexte multiculturel au Québec est en croissance et les situations de VBH répertoriées impliquent des filles et des femmes issues de l’immigration, majoritairement originaires de sociétés patriarcales et collectivistes. Considérant que les intervenantes et intervenants psychosociaux des établissements collégiaux sont appelés à intervenir dans ces conditions, l’utilisation de l’approche interculturelle se révèle pertinente pour analyser les résultats de la collecte de données.

L’approche interculturelle

L’approche interculturelle s’intéresse à l’interaction entre deux personnes provenant de cultures différentes (Jimenez et Cousineau, 2016; White, 2018). Dans le cadre de cette recherche, cela fait référence aux intervenantes et intervenants psychosociaux et autres membres du personnel du milieu scolaire collégial québécois oeuvrant auprès de jeunes filles et femmes, et potentiellement de garçons et de jeunes hommes, victimes de VBH. Elle se base sur l’ouverture face aux différentes cultures dans la société et leur acceptation de celles-ci (Llevot, 2006, cité dans Botero, 2019). Pour éviter autant que possible la stigmatisation et les préjugés à l’égard des personnes issues de l’immigration (White et Gratton, 2017), Cohen-Emerique (1993; 2015) fait remarquer que l’intervention interculturelle implique d’abord que les personnes intervenantes effectuent un travail d’autoréflexivité leur permettant de prendre conscience de leur propre cadre de référence, lequel se construit, entre autres, par la somme des expériences personnelles (Cohen-Emerique, 2015). Cette décentration permet à la personne intervenante de constater « que d’autres réalités ou d’autres visions du monde existent et ont autant de valeur que les siennes » (El-Hage, 2018, p. 41). La deuxième étape est la compréhension du cadre de référence de l’autre (Cohen‑Emerique, 2015). Ce cadre, lorsqu’il se révèle très différent de celui de la personne intervenante, nécessite de sa part de la curiosité, de l’écoute et de l’ouverture d’esprit (Jimenez et Cousineau, 2016) pour se mettre au diapason de l’autre (El-Hage, 2018). Il devient ainsi possible de reconnaître les disparités culturelles, sociales et historiques entre la personne intervenante et la personne aidée qui peuvent influencer l’entrée en relation de ces personnes (Tanguay, 2020), pour éventuellement atteindre la compréhension de l’autre et mieux comprendre et répondre à ses besoins (Jimenez et Cousineau, 2016). La dernière étape est la négociation-médiation. Lors de celle-ci, la personne intervenante tente de trouver un lieu d’entente avec l’autre, se basant sur la mise en commun du cadre de référence de chacun (Cohen-Emerique, 2015). Epsilon Melia (2022) mentionne que les personnes intervenantes bénéficieraient de l’utilisation de cette approche d’intervention considérant la présence d’une diversité culturelle dans leurs pratiques professionnelles.

PERTINENCE DE LA RECHERCHE

Dans les pays occidentaux, dont au Canada, les VBH sont souvent associées aux familles issues de l’immigration. Cette corrélation peut parfois être le fruit de stéréotypes et préjugés répandus dans la société, notamment en raison du fait que dans l’affaire Shafia, cas à partir duquel les VBH furent mises en lumière au pays, la famille concernée était issue de l’immigration. Or, plusieurs recherches et chiffres que nous verrons maintenant confirment le lien entre les VBH et les familles immigrantes.

Une enquête préliminaire sur les meurtres considérés comme des crimes d’honneur commis au Canada entre 1999 et 2009 a révélé que l’agresseur et la victime étaient issus de l’immigration (Muhammad, 2010). Dans l’étude sur les VBH, menée par Jimenez et al. (2019) à la Direction de la protection de la jeunesse entre 2012 et 2017, l’ensemble des 69 cas signalés ayant des enjeux liés à l’honneur étaient des familles issues de l’immigration ou des familles canadiennes de deuxième génération. De leur côté, Geadah et al. (2013) indiquaient que la majorité des crimes d’honneur répertoriés au Canada touchaient des familles originaires de l’Inde, du Pakistan, du Sri Lanka et de l’Afghanistan, pays où les VBH sont fréquentes.

Aussi, entre 2011 et 2020, dans un mouvement sans cesse croissant, le Québec a accueilli en moyenne près de 48 000 personnes immigrantes par année, dont plus de la moitié proviennent de l’Asie ou de l’Afrique (Robitaille et al., 2023), des continents traditionnellement associés aux VBH (Fondation SURGIR, 2012). La hausse de la population migrante dans les établissements d’enseignement de niveau collégial[2] prévoit par conséquent une hausse totalisant près de 22 000 personnes étudiantes, généralement âgées de 17 à 20 ans, issues de l’immigration entre 2023 et 2032, soit une croissance de plus de 12 % (Gouvernement du Québec, 2023).

Il est ainsi à prévoir que ces établissements d’éducation se retrouveront davantage en contexte de diversité culturelle, augmentant dans la foulée les possibilités pour les intervenantes et intervenants psychosociaux[3] d’être aux prises avec des étudiantes et étudiants issus de familles vivant un choc culturel et tentant de s’intégrer et de s’adapter au mode de vie, normes et valeurs de la culture majoritaire. La présence de défis liés à la multiculturalité peut également faire surface. En effet, malgré le fait que les jeunes semblent fiers de leur langue et identité ethnoculturelle (Guennouni Hassani et Kanouté, 2023; St-Pierre et al., 2023), plusieurs études recensent des enjeux liés à la multiculturalisation de certains milieux scolaires, notamment la discrimination, qui peut se manifester sous forme de comportements racistes, de stéréotypes ou préjugés, ou de comportements tendant vers la marginalisation ou l’assimilation (Amboulé-Abath, 2023; Guennouni Hassani et Kanouté, 2023; St-Pierre et al., 2023).

Si la majorité des familles immigrantes arrivent, avec le temps, à bien s’intégrer dans le pays de destination, plusieurs, notamment parmi celles qui ont des normes, valeurs ou croyances culturelles très différentes du pays d’accueil, peuvent être confrontées à des zones sensibles (Cohen‑Emerique, 1993) et vivre des obstacles d’adaptation. Dans un tel contexte, au Québec, dans les familles issues de l’immigration, les VBH sont perpétrées le plus souvent contre des filles et des femmes qui agissent contrairement aux modèles culturels et sociaux approuvés par la famille et la communauté, principalement lorsque celle-ci est originaire d’une société patriarcale et collectiviste. Cela étant, il s’avère pertinent de sonder l’aisance des personnes intervenant en milieu collégial, à savoir celles qui sont déjà intervenues au regard de la problématique des VBH ou qui risquent d’y être confrontées.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Dans le but ultime de soutenir et d’accompagner les intervenantes et intervenants psychosociaux des collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps) québécois qui sont susceptibles d’être appelés à intervenir auprès d’étudiantes et d’étudiants victimes présumées ou avérées de VBH, par l’élaboration d’outils de dépistage et d’intervention adaptés à la fois à la problématique des VBH et au contexte d’intervention interculturelle en milieu collégial, l’objectif général de la recherche dont il est question dans cet article est de comprendre l’expérience des intervenantes et intervenants psychosociaux en situation de VBH. Plus spécifiquement, il s’agit de : 1) cerner leurs connaissances de la problématique des VBH; 2) identifier les défis que les personnes intervenantes rencontrent au regard du dépistage et de l’intervention liés aux VBH en contexte multiculturel collégial; et 3) préciser leurs besoins d’information ou de formation afin de mieux intervenir auprès de la population étudiante issue de l’immigration victime de VBH ou susceptible de l’être.

MÉTHODOLOGIE

Notre recherche a été effectuée selon une approche mixte à prédominance qualitative. Le devis de recherche oriente la collecte de données de façon à recueillir de nouvelles données qui étendront les connaissances en matière d’intervention auprès des filles et des femmes issues de l’immigration victimes soupçonnées ou avérées de VBH au cadre spécifique du milieu de l’enseignement collégial. Afin d’atteindre les objectifs de recherche, recueillir la perception de l’expérience des intervenantes et intervenants psychosociaux oeuvrant en milieu collégial s’avère fondamental, car ce sont ces points de vue et expériences qui influencent leurs actions dans le dépistage et l’intervention en contexte de VBH. Pour y arriver, plusieurs méthodes de collecte de données sont utilisées de manière complémentaire : 1) un questionnaire; 2) des entrevues de groupe; et 3) des entrevues individuelles.

Les personnes participantes à l’étude ont été recrutées selon une méthode d’échantillonnage non probabiliste de type « au jugé » (Statistique Canada, 2021) répondant aux critères d’inclusion et aux visées de l’étude (Etikan et al., 2016; Lewis et Sheppard, 2006). Il s’agissait d’être : 1) une intervenante ou un intervenant psychosocial; 2) travailler dans un établissement collégial du Québec; et 3) être une personne étant intervenue au regard d’une situation de VBH ou pouvant être appelée à le faire dans le cadre de son travail.

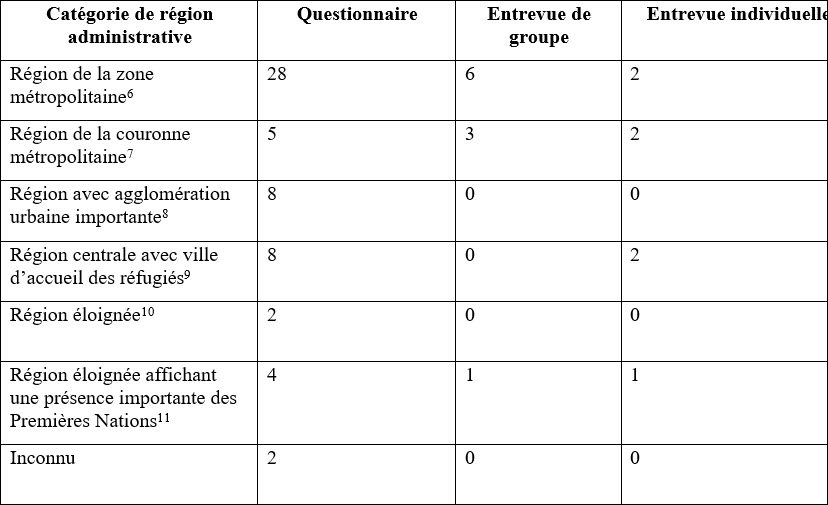

Pour recruter des personnes participantes correspondant à ces critères d’inclusion, et dans le but de respecter un échantillon géographiquement diversifié sur le territoire du Québec, nous avons ciblé des établissements du réseau collégial en nous inspirant des six catégories de régions administratives réparties à travers la province, définies dans la typologie de Hirsch et Borri‑Anadon[4] (2023) (tableau 1).

Tous les documents d’information et de consentement fournis aux personnes participantes lors de l’étude ont été préalablement approuvés par les Comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de l’Université de Montréal. Chaque institution collégiale a également fourni son propre certificat d’éthique. Afin de conserver l’anonymat des personnes participantes, les données ont été anonymisées.

Les personnes participantes à l’étude disposaient d’un formulaire d’information et de consentement décrivant notamment le projet, le respect de leur anonymat et de la confidentialité de leurs propos et la conservation des données. Les personnes participantes n’ont pas reçu de compensation monétaire pour leur participation à la recherche.

Toutes les personnes étaient invitées à répondre d’abord au questionnaire, avec notamment des questions de type quantitatif et, ensuite, à prendre part à une entrevue de groupe pour témoigner de leurs connaissances générales au regard des VBH. L’entrevue individuelle était réservée aux personnes étant déjà intervenues en contexte de VBH qui étaient invitées à y prendre part pour témoigner de leur expérience d’intervention. Les entretiens d’une durée prévue de 90 minutes étaient du type semi-dirigé, soutenu par une grille d’entrevue proposant certaines questions et certains thèmes à aborder avec les personnes participantes.

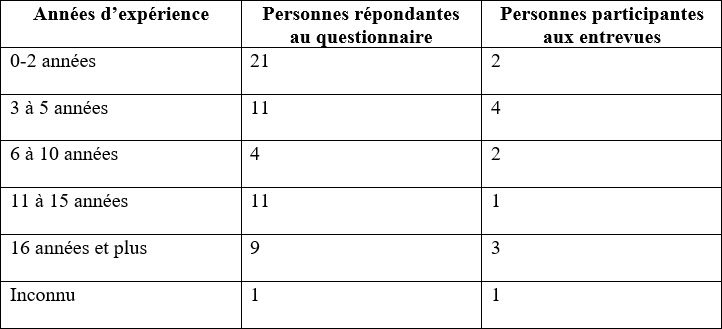

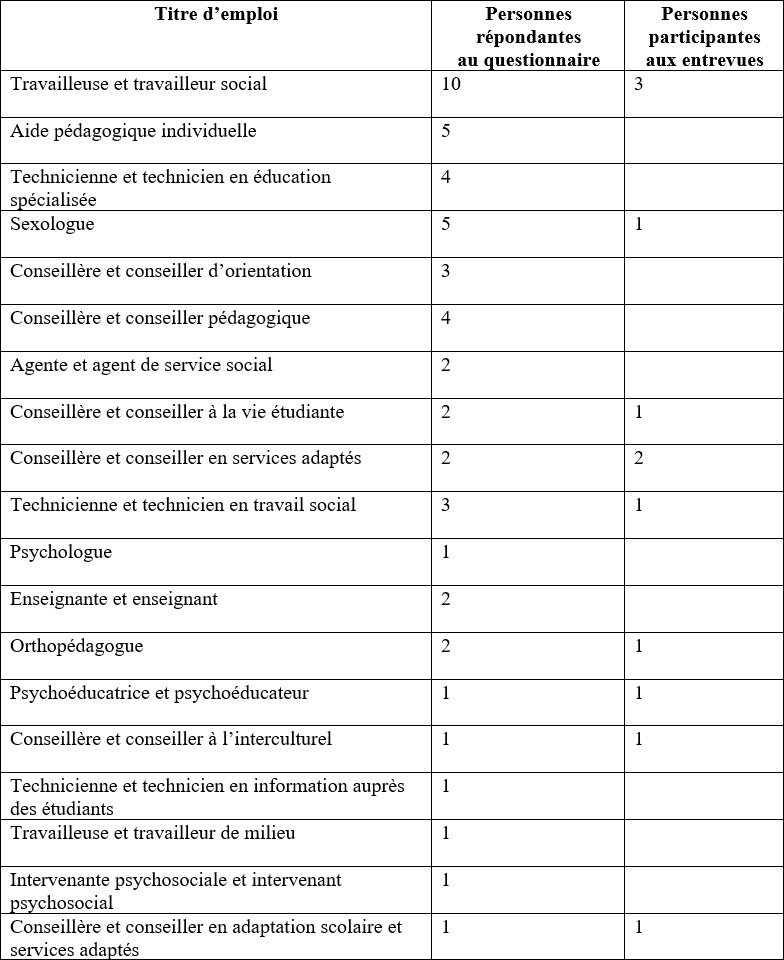

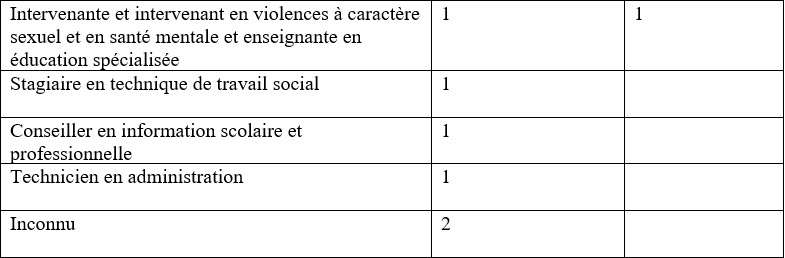

En tout, 57 intervenantes et intervenants psychosociaux provenant des six catégories de région administrative (Hirsch et Borri-Anadon, 2023)[5] et représentant 26 établissements collégiaux ont répondu au questionnaire (tableau 1). Treize de ces personnes représentant quatre catégories de régions administratives et huit établissements ont pris part aux entrevues individuelles et de groupe. Ces personnes ont un éventail d’années d’expérience allant de moins de deux ans à seize ans et plus (tableau 2) et occupent divers titres d’emploi (tableau 3) dans leur établissement. Certaines personnes participantes ont pris part aux deux types d’entrevues (n = 4), alors que d’autres ont pris part uniquement soit à une entrevue individuelle soit à une entrevue de groupe.

Tableau 1

Nombre de personnes participantes aux étapes de la collecte de données selon la catégorie de région administrative où se trouve l’établissement collégial (Hirsch et Borri-Anadon, 2023)[6][7][8][9][10][11]

Tableau 2

Nombre d’années d’expérience d’intervention en milieu collégial des personnes répondantes au questionnaire et participantes aux entrevues

Tableau 3

Nombre de personnes répondantes au questionnaire et participantes aux entrevues selon leur titre d’emploi

Le questionnaire s’intéresse principalement au dépistage, à l’intervention et aux besoins des établissements et des personnes intervenantes au regard des VBH. Il comporte un total de 21 questions et est divisé en 4 sections; 1) portrait anonymisé des personnes participantes; 2) signes permettant l’identification des VBH et les défis associés; 3) services offerts par l’établissement et les besoins de l’établissement identifiés par les intervenants et intervenantes et; 4) expérience d’intervention des personnes intervenantes. Cette dernière section s’adresse aux personnes participantes déjà intervenues en contexte de VBH.

Les transcriptions des entrevues individuelles et de groupe ont d’abord été soumises à une analyse verticale (analyse du contenu de chaque entrevue individuelle et de groupe séparément pour en faire ressortir les grands thèmes qui s’en dégagent), puis transversale, permettant de mettre en valeur les éléments qui convergent ou divergent dans l’expérience rapportée par l’ensemble des personnes participantes. La codification des entrevues a été réalisée à l’aide du logiciel N’Vivo, à partir de l’arborescence thématique issue des données. Les personnes répondant au questionnaire comme celles participant aux entrevues tant individuelles que de groupe se sont fait attribuer un code[12] afin de préserver leur anonymat.

Finalement, quelques limites méthodologiques peuvent être identifiées dans la réalisation de cette recherche. Pour ce qui est des personnes recrutées pour participer à l’étude, considérant la période de la pandémie de COVID-19 et le grand roulement du personnel observé dans le milieu éducatif, le bassin de population pour le recrutement a été restreint à seulement quelques individus par établissement. Il faut dire que les personnes participantes à la recherche ont été proposées par un agent de liaison de chaque établissement à travers la province. L’ensemble de l’échantillon était composé de personnes intervenantes non issues de l’immigration qui ont été amenées à aborder des questions migratoires. Il aurait été intéressant d’avoir une diversité ethnoculturelle parmi les personnes participantes. De plus, même si les entrevues devaient initialement avoir lieu en présentiel, les règles sanitaires en raison du contexte pandémique ont fait en sorte que les entrevues ont été réalisées en visioconférence. Cela étant, il est possible que les personnes participantes, autant dans les entrevues individuelles qu’en groupe, aient pu se sentir moins à l’aise et, par moments, que les discussions aient pu être moins fluides.

RÉSULTATS

Dans le cadre de leur travail, les intervenantes et intervenants psychosociaux oeuvrant en milieu collégial, autre qu’à la réussite scolaire (Carrefour de la réussite au collégial, 2025), abordent majoritairement quatre thématiques dans leurs interventions : santé mentale, prévention du suicide, diversité sexuelle et pluralité des genres, et violences à caractère sexuel (Réseau intercollégial de l’intervention psychosociale [RIIPSO], 2025a; 2025b; 2025c; 2025d), rien qui concerne spécifiquement les VBH. Les données recueillies par voie de questionnaire auprès des personnes intervenantes en milieu collégial (n = 57) ont, pourtant, mis en lumière le fait qu'une majorité (n = 38) d’entre elles se sentaient peu ou mal outillées pour intervenir au regard de situations soupçonnées ou avérées de VBH concernant leurs étudiants.

Devant ce constat, nous avons voulu mieux comprendre la perception et l’expérience des intervenantes et intervenants psychosociaux quant au dépistage et à l’intervention en contexte de VBH par le biais d’entrevues individuelles et de groupes d’approfondissement. Il en est ainsi d’abord ressorti qu’en regard d’une situation de VBH, la plupart des personnes intervenantes disent vivre un sentiment d’impuissance, particulièrement lors de l’intervention. Ce sentiment est en effet nommé par neuf des personnes participantes aux entrevues :

C’est comme si on se retrouve où, peu importe la décision qu’on va prendre avec elle en l’accompagnant… ce ne sera pas plaisant. […] Beaucoup d’impuissance, beaucoup. (EP10)

J’ai vécu vraiment de l’impuissance, des remises en question sur mon intervention, de me dire : « Est-ce que je fais plus que ce que je devrais? » (EP01)

Les intervenantes et intervenants psychosociaux s’avouent ainsi dépourvus de moyens dans leur démarche d’aide auprès des étudiantes et étudiants qui affirment vivre, ou sont soupçonnés de vivre, une situation de VBH. Il en résulte des défis tant pour le dépistage des situations de VBH que pour l’intervention à réaliser dans un tel contexte.

Défis du dépistage de la problématique de VBH par les personnes intervenantes

Bien que l’intervention dans le cadre de la problématique des VBH soit au coeur de cet article, il serait inconvenant de faire fi du dépistage qui est à la base de toute intervention, car, de prime abord, il faut identifier la présence de VBH – et pour cela savoir de quoi il s’agit – pour qu’une intervention soit adaptée. C’est le résultat du dépistage effectué lors de l’accueil de l’étudiante ou de l’étudiant victime qui oriente le choix et les démarches de l’intervention. Considérant que les VBH ne sont pas encore suffisamment connues de la population générale, les personnes répondantes au questionnaire ont été sondées sur ce qu’elles connaissent de cette problématique: définition, caractéristiques, manifestations et conséquences possibles des VBH. Les personnes participantes ont aussi été interrogées sur leur capacité de les identifier lorsqu’elles interviennent avec une étudiante ou un étudiant qui en est victime. La totalité des personnes répondantes du questionnaire ont indiqué que le dépistage des VBH représente un défi et 47 d’entre elles estiment que l’ensemble des membres du personnel de leur établissement n’est pas suffisamment formé pour dépister ces violences, ce qui se reflète également dans le contenu des entrevues.

Manque de connaissance de la problématique de VBH

Selon les dires des personnes participant à notre recherche, les VBH incarnent une problématique que peu d’intervenantes et d’intervenants psychosociaux rencontrent au quotidien dans le cadre de leur emploi en milieu collégial. À ce sujet, lorsqu’elles ont été interrogées dans le questionnaire sur ce qu’elles savent des VBH, 17 des personnes répondantes nomment d’emblée qu’elles connaissent peu ou pas la problématique, un fait également révélé par les 13 personnes participantes aux entrevues :

Moi, j’ai eu moins, pas du tout en fait, à intervenir dans des situations de violences basées sur l’honneur, donc je m’y connais moins […] Je pense que les gens ne savent pas de quoi il s’agit. Puis, je suis en train de réaliser qu’il y a plein, plein de choses… tu vois… que j’ai déjà vues, mais c’est passé sous mon radar, parce que je n’étais pas outillée. (EP09)

Je ne connais pas beaucoup d'informations, mais je souhaite en apprendre davantage. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être inclus dans les VBH (mariage forcé, mutilation génitale, interruption de grossesse ou mise à terme de grossesses non désirées). (QR21)

Les personnes participantes se disent conscientes que les VBH sont une problématique complexe à analyser, en soulignant qu’il y a plusieurs éléments à considérer pour les dépister, et que le manque de connaissances peut avoir des impacts sur leur pratique. Notamment, elles signalent que le défi d’identification de la problématique aura forcément un impact sur l’ultérieur soutien adapté qui pourrait être apporté aux étudiantes et étudiants concernés.

Confondre les VBH avec une autre forme de violence familiale

Un défi touchant le dépistage d’une situation de VBH rapporté par les personnes participantes interrogées est la difficulté à les distinguer en tant que telles, considérant qu’elles peuvent s’imbriquer dans ou se confondre avec une autre problématique d’ordre familial :

J’ai plus des interrogations à savoir elle est où la ligne entre… je ne sais pas, de la violence conjugale ou d’autres aspects au niveau de l’intervention ou… moi, je l’avoue, ce n’est pas clair pour moi en fait. (EP09)

Mon premier réflexe : c’est une situation de contrôle excessif ou de violence. Pis là, si je raffine un peu ma réflexion parce que, par exemple, j’ai d’autres signes qui me dirigent dans cette direction-là, je peux aller dans ce côté-là de la réflexion [soupçonner la présence de VBH]. Mais pour moi du contrôle excessif que ce soit dans un contexte conjugal, basé sur l’honneur ou pas, pour moi c’est de la violence. (EP12)

En général, ces problématiques sont davantage connues des personnes intervenantes que les VBH, faisant en sorte que la spécificité de la présence de VBH n’est pas reconnue ni dépistée. Cela pourrait entraîner des conséquences négatives pour les victimes. L'une de ces conséquences serait de vouloir solliciter différents membres de la famille ou de la communauté pour venir en aide aux victimes, sans tenir compte que le filet de sécurité est différent en contexte de VBH du fait que les complices et personnes exerçant la pression peuvent être des membres de leur famille ou communauté.

Les VBH : une violence genrée

Un résultat saillant des réponses fournies, autant dans le questionnaire que dans les entrevues, est l’hésitation à affirmer le caractère genré des VBH perçu par les personnes intervenantes interrogées. En effet, lorsque questionnées sur ce que sont les VBH, 25 personnes répondantes au questionnaire (44 %) mentionnent d’emblée que ce sont des violences dont les femmes sont victimes, alors que ce cette proportion s’élève à 55 % (n = 7) lors des entrevues. Cette hésitation se perçoit dans les citations qui s’apparentent à des hypothèses :

J’imagine que la violence est faite aux femmes qui déshonorent la famille. (QR41)

Ces violences visent, selon moi, davantage les femmes, bien que des hommes peuvent également en être victimes s'ils portent atteinte à l'honneur de leur famille et de leur communauté. (QR36)

De même, lorsque questionnées sur qui sont les autrices ou auteurs des VBH, 43,4 % des personnes répondantes au questionnaire signalent que non seulement les hommes peuvent être à l’origine de ces violences, mais aussi plus largement, et de manière encore plus importante (cité par 54% des personnes répondantes), les parents et des membres de la famille, incluant autant des hommes et des femmes, ce qui ressort aussi dans les entrevues :

[Ce sont] des violences dirigées vers les femmes par les hommes de leur famille afin de les contrôler. (QR22)

Sont réalisés par les hommes de la famille quand une femme/fille commet un geste considéré comme portant atteinte à l'honneur de la famille. (QR35)

Je pense que le contrôle vient des parents, mais les parents, je crois qu’ils peuvent donner des contrats aussi, par exemple, au frère aîné ou à la cousine. (EP12)

Lien entre les VBH et les familles issues de l’immigration

Un défi se présentant aux membres du personnel des collèges qui interviennent auprès de la population étudiante en situation de VBH est que celle-ci est souvent associée aux familles issues de l’immigration et à certaines religions :

Elles [les VBH] concernent davantage certaines cultures. (QR49)

C'est propre à certaines cultures; l'immigration rend vulnérables certaines personnes à cette réalité. (QR19)

On comprend de ces citations que les VBH, pour les personnes répondantes, ont lieu au sein de groupes culturels et religieux différents des leurs, alors que les personnes participantes sont des Québécoises francophones ascendantes françaises et catholiques. Treize personnes ayant répondu au questionnaire, et qui ont été interrogées sur ce qu’elles connaissent des VBH, mentionnent d’emblée qu’elles ont lieu dans « certaines communautés » ou qu’elles se basent sur « des croyances religieuses ». De même, tant au cours des entrevues de groupe que des entrevues individuelles, lorsqu’elles parlent de la provenance des VBH, les personnes intervenantes montrent une distance entre leur culture et celles dans lesquelles elles associent les VBH:

Souvent on va le retrouver davantage dans des cultures, comme tantôt elle (EP06) a évoqué les musulmanes qui vont être vraiment cloîtrées dans un système qui est encore plus que patriarcal où la femme n’a pratiquement pas d’identité […] Elle vit à travers l’homme. L’enfant garçon va avoir plus de droits que la femme. Moi, je le vois vraiment dans un système où il y a une culture où la femme est très soumise et qu’il y a vraiment des normes sociales qui vont dicter ce qu’une femme devrait être. (EP07)

Surtout que c’est associé... de notre point de vue occidental, les VBH, c’est un peu comme dans le carcan de la religion musulmane. (EP03)

Moi, on dirait spontanément ce qui me vient c’est la notion de contrôle dans un sens. On sait que dans les sociétés collectivistes, dans le fond, c’est la famille, c’est le clan d’abord et avant tout […] Et donc on doit avoir les comportements, les façons de penser qui sont acceptables pour la société, sinon on risque justement de créer le déshonneur ou de semer une mauvaise réputation pour le clan, pour la famille, ce qui fait en sorte que ça a un impact. (EP02)

Les situations décrites pourraient avoir l’effet préjudiciable de créer des « faux négatifs » en laissant croire que les VBH ne se produisent que dans les cultures autres que québécoise. Il serait alors possible d’avoir le réflexe de ne pas l’envisager dans le cas de familles nées au Québec et non issues de l’immigration, pouvant amener une sous-représentation des Québécois comme auteurs (agresseurs) et victimes des VBH. Ainsi, il y a un risque que l’identification de VBH soit parfois influencée par des préjugés des personnes intervenantes à l’égard des familles et communautés issues de l’immigration. Dans le même sens, le risque est de créer des « faux positifs » en attribuant à une culture l’exclusivité des VBH même lorsque ces familles sont bien intégrées au Québec, du fait que les préjugés et les stéréotypes conduisent à amalgamer VBH et immigrants. Dans la dernière citation présentée plus haut, la personne participante semble reprendre l’essentiel des caractéristiques des VBH présentées en introduction en associant les familles des sociétés collectivistes à un contrôle exercé sur les comportements des jeunes filles afin qu’elles puissent préserver la réputation de la famille.

En somme, les personnes intervenantes s’exprimant dans le cadre de notre étude associent les VBH aux cultures dites patriarcales et collectivistes, dans lesquelles la réputation de la famille est importante et les hommes ont le contrôle sur les femmes, ce qui est cohérent avec les caractéristiques des VBH repérées dans la littérature.

Défis d’intervention pour les intervenantes et intervenants psychosociaux des établissements de niveau collégial

Ce sont 92,3 % (n = 12) des personnes participantes ayant une expérience d’intervention en contexte de VBH (n = 13) qui considèrent qu’il y a un défi d’intervention auprès des étudiantes et étudiants dans ce contexte. Ce défi se présente notamment comme des barrières culturelles et religieuses qui peuvent rendre la communication et la création d’un lien de confiance entre la personne intervenante et la victime difficiles. Le défi se présente également dans la complexité de la démarche de recherche d’aide afin d’assurer la sécurité de la victime.

Barrières culturelle et religieuse entre la personne intervenante et la victime

L’un des défis de l’intervention en contexte de VBH nommé par les personnes intervenantes rencontrées en entrevue est les barrières culturelles et religieuses qui se trouvent entre elles et la population étudiante immigrante avec qui elles interviennent :

Parfois je me sens super mal comme, blanche occidentale d’origine catholique…Je sais qu’il y a quelque chose auquel je ne peux pas répondre dans le besoin d’attachement culturel, dans le besoin d’attachement religieux (EP11)

Le fait qu’on soit des Québécois, catholiques ou pas, mais il y a un genre de barrière culturelle […]. Il y en a même qui nous l’ont dit, qui nous ont dit « Tu ne peux pas comprendre. Il faudrait que je te fasse un cours de tout ce qui est notre culture pour que peut-être tu comprennes un peu plus ma réalité ». (EP07)

Une barrière culturelle peut être difficile à briser avant que l'étudiant·e en détresse psychologique puisse se confier. (QR42)

Ces barrières peuvent faire en sorte que les victimes seront réticentes à chercher de l’aide anticipant que la personne intervenante ne sera pas en mesure d’apporter l’aide demandée parce qu’elle ne sera pas capable de comprendre les enjeux culturels et religieux. Les victimes veulent pouvoir se sentir comprises et ne pas être jugées par la personne intervenante qui les accueille. Cela témoigne de l’importance pour les personnes intervenantes de se doter autant que possible d’une approche d’intervention interculturelle afin que les personnes victimes puissent sentir que leur réalité ethnoculturelle et identitaire peut être comprise.

Assurer la sécurité de la victime

Assurer la sécurité des victimes représente l’objectif principal de l’intervention en contexte de VBH, mais cela représente un défi pour les intervenantes et les intervenants psychosociaux des établissements collégiaux :

[Ce sont] des situations souvent complexes, car plusieurs acteurs doivent être interpellés […] On doit parfois travailler à la changer [la victime] d'établissement, travailler avec la sécurité du collège, vérifier que son compte soit sécuritaire si on lui envoie un courriel par exemple. (QR29)

L’interprétation que j’en fais c’est que je mettrais vraiment la personne en danger [en tentant d’entrer en contact avec certains membres de la famille ou de la communauté] parce que premièrement, c’est confidentiel, il faudrait l’accord de l’étudiant pour ma part. Puis, en plus, toute la notion de préserver l’espace de consultation. C’est difficile, donc, d’entrer en contact avec la famille. (EP11)

Considérant la situation familiale de la victime, et la présence possible d’un autre membre de la famille ou de la communauté dans l’établissement collégial (ex. membre de la fratrie, cousin·e, voisin·e), effectuer une intervention dans l’anonymat et la confidentialité peut poser un défi. Cela s’explique par le fait que les membres de la famille et de la communauté peuvent être complices des VBH ou encore, dans le cadre du contrôle coercitif, exercer une forme de surveillance auprès de la victime lorsque celle-ci se trouve au collège. De plus, le comportement perçu comme inadéquat, voire déshonorant, commis par l’étudiante, risque d’être rapporté à l’autorité parentale afin qu’elle soit punie. Par conséquent, dans ce scénario, la solution possible d’impliquer un ou plusieurs membres de la famille ou de la communauté dans la démarche d’intervention comporte un risque pouvant aggraver la situation et mettre davantage à risque la victime. Une intervention adaptée aux caractéristiques propres des VBH est requise afin d’assurer la sécurité des étudiantes et étudiants vivant une situation de VBH.

Besoins dans le dépistage et l’intervention

Devant les défis rencontrés en lien avec le dépistage, mais surtout en intervention en contexte de VBH, les intervenantes et les intervenants psychosociaux du milieu collégial identifient des moyens (formations, guides, outils, etc.) estimés bénéfiques pour les aider :

Au niveau de la formation, moi je pense que ça m’intéresserait. […] Mais je pense que ce serait pertinent pour les intervenants de première ligne d’avoir une formation pour repérer les indices pis se sentir à l’aise d’intervenir aussi. (EP03)

De l’autre bord, d’avoir des outils un peu comme un guide interculturel, c’est des outils très très concrets sur… quand on est dans notre bureau et on pense, il faut avoir quelque chose de concret. […] C'est ça, arborescence décisionnelle, outil d'autoévaluation ou d'évaluation, espace clinique, formation bien sûr continue, parce qu'il y a du roulement dans le monde de l'intervention bien sûr. (EP10)

J’irais voir l’équipe d’aide psychosociale pour voir comment on peut collaborer, travailler en équipe. (EP02)

Peut-être aussi d’être capable de faire une recension des services spécialisés. Mais de s’assurer qu’on puisse les contacter aussi. (EP11)

Le besoin plus fréquemment nommé par les personnes répondantes est d’être formées. Dix-huit des intervenantes et intervenants psychosociaux ayant répondu au questionnaire et dix personnes participant aux entrevues ont identifié la formation comme étant un besoin pour les personnes intervenantes au sein de leur établissement collégial, afin de les outiller au regard du dépistage de VBH. Le besoin d’être outillé et de pouvoir travailler en multidisciplinarité avec des intervenantes du même établissement est aussi nommé. Ces résultats révèlent que ces personnes veulent être davantage soutenues au regard du dépistage et de l’intervention en contexte de VBH. Ces demandes visent à pallier les défis rencontrés et à atténuer le sentiment d’impuissance qu’ils ressentent face à cette problématique méconnue susceptible d’être rencontrée dans leur milieu de travail.

CONCLUSION

L’objectif de cet article était, à partir des expériences relatées par des intervenantes et les intervenants psychosociaux en poste dans les établissements collégiaux du Québec, de documenter leurs connaissances des VBH et recenser les défis rencontrés concernant le dépistage et l’intervention en situation de VBH dans le cadre de leur pratique.

Le principal défi associé au dépistage est le manque de connaissances qui nuit à l’identification d’un cas de VBH, pouvant ainsi contribuer à confondre la VBH avec une autre violence interpersonnelle ou familiale et laisser la victime sans une intervention adaptée et, par conséquent, la mettre en danger. De plus, le manque de connaissances suffisantes de la part des personnes intervenantes pourrait mener à une identification positive erronée de VBH, notamment en raison des idées préconçues au sujet des VBH, en particulier en lien avec la culture et la religion au sein desquelles ces violences peuvent avoir lieu. Certaines personnes participantes mentionnent en effet que les VBH ont lieu dans « certaines communautés » et dans « certaines religions ».

La diversité culturelle, où la différence de culture et de religion entre la personne intervenante et l’étudiante ou l’étudiant est d’ailleurs un défi soulevé en intervention, notamment pour la création d’un lien de confiance et la capacité de bien accompagner une victime soupçonnée ou avérée pour vivre une situation de VBH. Assurer la sécurité de la population étudiante victime représente également un défi en raison de la multiplicité d’autrices et auteurs possibles de la violence, autant des membres de la famille que de la communauté, dont plusieurs pouvant fréquenter le même établissement collégial que la victime. L’intervention et des précautions différentes devront être prises afin d’établir un filet de sécurité adapté. La présente recherche n’a révélé aucune différence significative entre les personnes intervenantes en fonction des régions; les mêmes défis ont été nommés dans la région métropolitaine et dans les autres types de régions administratives.

Les défis rapportés en lien avec le dépistage et l’intervention en contexte de VBH paraissent être à l’origine d’un sentiment d’impuissance que les personnes intervenantes rapportent en conformité avec les résultats de Harper et al. (2014) et Jimenez et al. (2019). Le manque de connaissances au regard de la problématique peut également contribuer à leur perception que la présence des VBH est inférieure à ce qu’elle est réellement, puisqu’elles ne sont pas systématiquement en mesure de les identifier. Pour contrecarrer les défis rencontrés, les personnes intervenantes proposent divers moyens favorables au développement de leurs connaissances et habiletés en matière de VBH. Il leur paraît primordial qu’on leur fournisse différents moyens et outils, comme la formation dans le milieu d’emploi, pour les accompagner et soutenir dans les étapes du dépistage et de l’intervention. Camper les formations et les outils mis au service des personnes intervenantes dans une approche interculturelle serait bénéfique afin qu’elles soient plus à même de s’ouvrir à la compréhension du vécu des étudiantes et étudiants considérant les référents culturels qui encadrent leur vécu. Une telle approche pourrait contribuer à déconstruire les préjugés et stéréotypes que les personnes intervenantes peuvent entretenir à l’égard des victimes et de leurs familles, facilitant ainsi le dépistage d’une situation de VBH, et l’établissement du lien de confiance crucial pour l’intervention.

En cohérence avec Olsson et Bergman (2021), l’intervention interculturelle étant donné le contexte multiculturel grandissant en milieu collégial au Québec, en particulier en matière de VBH devrait s’imposer et faire l’objet d’une formation continue offerte aux personnes intervenantes. Le nombre d’années d’expérience d’intervention comme le titre d’emploi ne devraient pas faire de différence puisqu’autant les personnes intervenantes plus nouvelles que les plus expérimentées, et autant les intervenantes et intervenants psychosociaux que les autres employés mentionnent rencontrer des défis dans le dépistage et l’intervention nécessitant une formation. Cette formation permettrait de tenir compte des dernières connaissances développées sur la question des VBH et permettrait d’entrée de jeu d’avoir des compétences de base permettant d’assurer la sécurité des étudiantes et étudiants victimes, malgré le roulement de personnel. La prochaine étape sera donc d’arriver à traduire les connaissances développées par les chercheuses et chercheurs au sujet des VBH dans la formation requise. Cela se produira sous forme d’outils de formation et d’intervention, d’affiches, de guides, de boîtes à outils, ou encore de balados adaptés au milieu d’enseignement collégial propices à être confrontés à cette réalité étant donné la composition de la population étudiante.

Parties annexes

Annexes

Annexe 1. Questionnaire destiné au personnel des établissements d’enseignement collégial au Québec

Bonjour,

Ce formulaire a pour but de préciser les conditions de votre participation à la première étape de collecte de données de notre projet de recherche, soit le questionnaire sur les enjeux et les défis de l’intervention en contexte de violences basées sur l’honneur (VBH). Avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Ce formulaire de consentement vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il vous invite à poser toutes les questions que vous jugerez utiles aux responsables de la recherche.

Description du projet de recherche

Cette recherche a pour but de comprendre comment se manifeste et se conçoit le phénomène des violences basées sur l'honneur (VBH) au sein des établissements scolaires québécois du point de vue du personnel y oeuvrant afin de mieux saisir comment le repérer et intervenir adéquatement. Il s’agit d’appréhender le phénomène des VBH à partir de la perspective des professionnels de l’éducation et d’identifier, à partir de leur point de vue sur leurs pratiques, les difficultés et les défis liés à l’intervention auprès des filles et jeunes femmes susceptibles de vivre une situation de VBH. Cette recherche a donc pour but d’analyser le mode d’intervention et les défis spécifiques, s’il y a lieu, des différents acteurs du réseau scolaire qui sont déjà intervenus ou pourraient être appelés à intervenir auprès d’élèves en situation soupçonnée de VBH.

Participation attendue au projet

Votre collaboration à ce projet requiert que vous répondiez à un questionnaire d’une durée d’environ 20 minutes. Ceci se déroulera en ligne à l’aide de la Banque interactive de questions BIQ. Les questions seront en lien avec vos connaissances et votre expérience au regard des VBH et de leur dépistage et de l’intervention en regard de celles-ci.

Avantages de la participation au projet

Votre participation à ce projet vous permettra de discuter de votre expérience en lien avec les VBH et, ce faisant, de faire avancer les connaissances sur le sujet et sur l’intervention en contexte de VBH, en vue, ultimement, de proposer des pratiques novatrices favorisant un soutien optimal des personnes aux prises avec ce type de situation.

Risques et inconvénients de la participation au projet

A priori, cette étape de la recherche comporte un risque minimal. Toutefois, il se peut que les questions posées vous amènent à aborder certains problèmes que vous vivez ou avez vécus et qui sont difficiles. Si vous ressentez un malaise ou de l’anxiété, vous êtes encouragé·e·s à en parler avec la chercheuse ou l’assistante de recherche. Elles pourront vous diriger vers des ressources appropriées.

Confidentialité des données de la recherche

Tous les renseignements recueillis sont entièrement confidentiels. Tous les membres de l’équipe de recherche doivent signer un formulaire d’engagement à la confidentialité, c’est‑à‑dire qu’ils s’engagent à ne divulguer vos réponses à personne. Les renseignements seront conservés dans des ordinateurs privés protégés par mot de passe et dans le dépôt institutionnel Teams de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ils seront seulement accessibles aux chercheurs et membres de leur équipe. Toutes les informations seront anonymisées. Votre nom sera anonymisé, de sorte que les membres de l'équipe de recherche ne sauront pas qui a répondu quoi. Aucune information permettant de vous identifier, vous ou votre institution, ne sera publiée, c’est-à-dire qu’il ne sera pas possible de savoir qui a dit quoi. Les renseignements obtenus dans le questionnaire seront détruits sept ans après la fin du projet de recherche. Les données pourraient être utilisées à d’autres fins que celles énoncées dans ce formulaire, à condition qu’elles respectent les mêmes principes de confidentialité et d’éthique que ceux mentionnés. Les enregistrements audio des entrevues seront conservés jusqu’à la transcription du verbatim, soit un mois tout au plus à la suite de l’entrevue.

Participation volontaire et droit de retrait

Votre participation est entièrement libre et volontaire. Vous pouvez refuser de participer à l’entretien, refuser de répondre à certaines questions, ou vous retirer complètement en tout temps sans devoir justifier votre décision et sans qu’aucun préjudice n’en découle. Si vous décidez de vous retirer de l’étude, vous n’avez qu’à en aviser un membre de l’équipe de recherche verbalement; toutes les données vous concernant seront alors détruites. La chercheuse pourrait, elle aussi, décider d’interrompre votre participation ou d’arrêter la recherche.

Indemnité compensatoire

Aucune indemnité compensatoire n’est prévue pour votre participation à cette recherche.

Communication et restitution des résultats de recherche

Les résultats de l’étude quant aux meilleures pratiques pour le dépistage et l’intervention au regard des VBH seront diffusés en français et en anglais dans des revues professionnelles ou savantes avec comité de pairs touchant différentes disciplines : criminologie, psychoéducation et éducation. Plusieurs des revues sont diffusées par voie électronique et en accès libre par le biais de plateformes telles Érudit ou Revues.org, ce qui facilitera la diffusion et l’échange de connaissances avec le plus grand nombre de chercheurs et de praticiens. Les résultats seront également diffusés lors de colloques ou de conférences sur la scène provinciale, canadienne ou internationale.

Par rapport à la diffusion des résultats dans chaque institution scolaire, notre objectif sera de mettre sur pied une activité de mobilisation de connaissances coconstruite, guidant les pratiques d’intervention en contexte de violences basées sur l’honneur (VBH), en fonction des besoins différenciés exprimés par chaque cégep ou école secondaire. Nous proposons plusieurs activités de sensibilisation dans l’objectif de réussir une meilleure compréhension, identification et intervention en contexte des VBH auprès des jeunes et de leurs familles : présentation magistrale interactive avec période de questions/réponses et activités d’appropriation de l’intervention interculturelle à partir de cas concrets des familles dans des contextes liés à l’honneur. Le tout sera accompagné d’un aide-mémoire.

Vous ne pourrez pas obtenir une copie des données (parties d’entretien individuel ou de groupe) vous concernant individuellement. Cependant, si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des résultats généraux de la recherche, veuillez nous faire parvenir un courriel à l’une des deux adresses suivantes : estibaliz.jimenez@uqtr.ca ou bryan.dallaire-tellier@uqtr.ca.

Responsable de la recherche

Si vous avez des questions concernant cette recherche, vous pouvez contacter la chercheuse principale, la professeure Estibaliz Jimenez, au numéro de téléphone 819-376-5011, poste 4007 ou par courriel à estibaliz.jimenez@uqtr.ca.

Surveillance des aspects éthiques de la recherche

Cette recherche est approuvée par le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université du Québec à Trois-Rivières et un certificat portant le numéro CER‑19-257-07.28 a été émis le 7 novembre 2019. Ce certificat a été renouvelé le 7 novembre 2020 jusqu’à la même date en 2021. Si vous souhaitez vous renseigner sur vos droits ou pour formuler toute plainte concernant la tenue de cette étude, vous pouvez communiquer avec la secrétaire du comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières, par téléphone (819) 376-5011 poste 2129 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : cereh@uqtr.ca

Consentement à la recherche

Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l’ampleur de ma participation, ainsi que les risques et les inconvénients auxquels je m’expose, tels que présentés dans le présent formulaire. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions concernant les différents aspects de l’étude et de recevoir des réponses à ma satisfaction.

Je peux me retirer en tout temps sans préjudice d’aucune sorte. J’accepte que l’équipe de recherche puisse me recontacter dans le cadre du présent projet ou d’une étude connexe. Je certifie qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre ma décision. Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement doit m’être remise.

Section 1: Portrait anonymisé des participants

Q.1.1. Quel est le nom de votre établissement de travail? _____________________________

Q.1.2. Dans quelle région administrative du Québec votre établissement de travail se trouve-t-il?_______________________________________

Q.1.3. Quel poste occupez-vous? _____________________

Enseignant·e □

Technicien·ne en éducation spécialisée □

Orthopédagogue □

Psychoéducateur·trice □

Travailleur·euse social·e □

Conseiller·ère en orientation □

Membre de la direction □

Sexologue □

Autre □

Q.1.4. Combien d'années d'expérience possédez-vous à ce poste? __________________

0-2 années □

3 à 5 années □

6 à 10 années □

11 à 15 années □

16 années et plus □

Section 2 : Identification des violences basées sur l’honneur

Bien vouloir répondre à toutes les questions au meilleur de vos capacités, même si vous n'avez aucune expérience d'intervention avec cette problématique ou si vous ne connaissez pas le sujet. Cela est important pour nous dans le but d'obtenir un portrait global des participants. Merci.

Q.2.1. En quelques mots, que savez-vous des violences basées sur l’honneur? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Q.2.1.01. Selon vous, comment les violences basées sur l'honneur peuvent-elles se manifester? Par quel(s) type(s) de violence(s) peuvent se traduire les VBH?_______________________________________________________________

Q.2.1.02. Selon vous, qui peuvent être les auteurs des violences basées sur l'honneur? _______________________________________________________________________

Q.2.2. SVP, veuillez prendre le temps de lire les éléments suivants avant de procéder.

Dans les pays occidentaux, les VBH sont souvent associées aux violences intrafamiliales. Elles se distinguent toutefois, de façon théorique, des « violences domestiques » par des critères spécifiques (Fondation SURGIR, 2012; Harper et al., 2014; Bouclier d’Athéna – Services familiaux [BASF], 2015) :

La violence basée sur l’honneur est toute forme de violence psychologique, physique, verbale, sexuelle, économique et spirituelle motivée par le désir de protéger ou de restaurer l’honneur ou la réputation d’un individu, d’une famille ou d’une communauté. Cette violence est utilisée pour contrôler le comportement social ou sexuel d’une personne afin que celle-ci se conforme aux normes, aux valeurs et aux pratiques liées aux traditions ou coutumes d’un groupe donné. Elle peut aussi être utilisée en guise de sanction ou de correction du fait d’un comportement jugé ou perçu inapproprié. Ce type de violence peut être exercé par un ou plusieurs membres d’une même famille y compris la famille étendue ou les membres d’une communauté.

BASF, 2015, p. 8

À partir de cet énoncé, dans le cadre de votre travail, seriez-vous en mesure de dépister des signes de VBH, et ce, même si l’élève s’adresse à vous pour un motif d’une autre nature?

Oui o Non o

Si oui, quels seraient les signes/manifestations de VBH? _______________________________________________________________________

Q.2.3. Le contrôle excessif peut s'avérer une manifestation de violence basée sur l'honneur. En quelques mots, que savez-vous de ce contrôle? De quelle façon peut-il se manifester? _______________________________________________________________________

Q.2.4. SVP, veuillez prendre le temps de lire les éléments suivants avant de procéder.

Le contrôle excessif peut être défini comme :

Dynamique de violence grave et continue comprenant un cumul d’obligations, d’interdits, de surveillance, de menaces et de représailles dans un but de maîtriser la vie sociale, sexuelle et scolaire des personnes, particulièrement de jeunes femmes, en faisant respecter les normes et valeurs de la famille ou de la communauté ou en rétablissant les normes et valeurs ayant été bafouées ou à risque de l’être.

À partir de cet énoncé, dans le cadre de votre travail, seriez-vous en mesure de dépister des signes du contrôle excessif, et ce, même si l'élève s'adresse à vous pour un motif d'une autre nature?

Oui □ Non □

Si oui, quels seraient les signes/manifestations du contrôle excessif? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Q.2.5. Par quel·s moyen·s avez-vous appris à identifier ces signes (formations, lecture d’articles, colloques, discussions avec collègues, etc.)? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Q.2.6. Selon vous, existe-t-il un défi quant au dépistage des VBH?

Oui □ Non □

Si oui, lequel? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Section 3 : Établissement

Q.3.1. À qui vous adresseriez-vous pour obtenir du soutien pour une intervention en contexte de VBH? (Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments au besoin)

Police □

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) □

Membre de la direction de l’établissement □

Professeur·e □

Psychologue □

Travailleur·euse social·e □

Psychoéducateur·trice □

Technicien·ne en éducation spécialisée □

Orthopédagogue □

Sexologue □

Conseiller·ère en orientation □

Membre·s de la famille □

Autres □

Q.3.2. Considérez-vous que l'équipe de votre établissement scolaire est suffisamment formée pour dépister les VBH?

Oui □ Non □

Q.3.3. Quels sont, selon vous, les principaux besoins de votre établissement en regard de l'intervention en contexte de VBH? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Q.3.4. Considérez-vous que l'équipe de votre établissement scolaire est suffisamment outillée pour intervenir auprès des victimes de VBH?

Oui □ Non □

Section 4 : Expérience d’intervention en contexte de violences basées sur l’honneur

Q.4.1. Avez-vous déjà eu à intervenir auprès d’un ou de plusieurs élèves vivant une situation de VBH?

Oui o Non o

Q4.2. Quels sont les types de violences rencontrées dans les cas de VBH?

oViolences physiques. Exemples :___________________________________________

oViolences psychologiques. Exemples :_______________________________________

oViolences sexuelles. Exemples :____________________________________________

oViolences financières. Exemples :__________________________________________

oViolences religieuses. Exemples :__________________________________________

o Autres violences : _____________________________________________________.

Q.4.3. Qui est l’auteur de telles violences?

oPère

oMère

oConjoint

o Fratrie (Spécifier :____________________________________________)

o Famille élargie (Spécifier :____________________________________)

o Belle famille (Spécifier :____________________________________)

o Communauté (Spécifier :____________________________________)

o Autres auteurs : ______________________________________________________.

Q.4.4. À qui vous êtes-vous adressé pour obtenir du soutien dans votre intervention?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Q.4.5. Selon vous, existe-t-il un défi quant à l’intervention en contexte de VBH ?

Oui o Nono

Si oui, lequel?____________________________________________________________

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire et de participer au projet de recherche Les violences basées sur l’honneur (VBH) en milieu scolaire au Québec : portrait, besoins et propositions d’intervention. Vous contribuez ainsi au développement des connaissances quant aux VBH, à démystifier le phénomène, et l’identification des besoins au niveau des ressources et de l’intervention en lien avec la problématique.

Commentaires

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Annexe 2. Guide d’entrevues de groupe VBH – Personnel scolaire

Guide d’entrevues de groupe VBH – Personnel scolaire

But FG : Définition, enjeux de l’intervention et vécu

Entrevue 1 h 35

-

Tour de table (présentation des intervenants)

Tour de table (présentation des intervenants)-

Nom

Nom -

Poste occupé

Poste occupé -

Expérience en gestion d’une équipe d’intervention en maison

d’hébergement/dans tout autre poste occupé précédemment (durée)

Expérience en gestion d’une équipe d’intervention en maison

d’hébergement/dans tout autre poste occupé précédemment (durée) -

Expérience ou non en contexte VBH

Expérience ou non en contexte VBH

-

-

Axe 1 : Compréhension des

VBH (30 min)

Axe 1 : Compréhension des

VBH (30 min) -

-

Pourriez-vous me dire dans vos mots ce que sont les VBH?

Pourriez-vous me dire dans vos mots ce que sont les VBH? -

Selon vous, comment se manifestent les VBH?

Selon vous, comment se manifestent les VBH? -

Qu'est-ce que l’honneur pour vous et quel rôle joue-t-il dans ces

situations?

Qu'est-ce que l’honneur pour vous et quel rôle joue-t-il dans ces

situations? -

Qui sont les personnes impliquées dans une situation de VBH?

Qui sont les personnes impliquées dans une situation de VBH?

-

Selon vous, comment les VBH en viennent-elles à se développer au

sein d’une famille?

Selon vous, comment les VBH en viennent-elles à se développer au

sein d’une famille? -

Quels sont les déclencheurs?

Quels sont les déclencheurs? -

Comment, selon vous, peut-on reconnaître une situation de

VBH?

Comment, selon vous, peut-on reconnaître une situation de

VBH?-

Quels sont les facteurs de risque associés?

-

Quels comportements des élèves vous mettraient en alerte?

-

-

-

Axe 2 : Intervention en situation de

VBH (40 min)

Axe 2 : Intervention en situation de

VBH (40 min) -

-

Soupçonnez-vous qu'il y ait des élèves en situation de VBH au sein

de votre établissement scolaire et, si oui, qu'est-ce qui vous amène à penser

ça?

Soupçonnez-vous qu'il y ait des élèves en situation de VBH au sein

de votre établissement scolaire et, si oui, qu'est-ce qui vous amène à penser

ça? -

Quels types de VBH rencontrez-vous?

Quels types de VBH rencontrez-vous? -

Dans quel genre de contexte les élèves sont-ils plus portés à

venir se confier?

Dans quel genre de contexte les élèves sont-ils plus portés à

venir se confier? -

En général, qu’est-ce que les élèves vous racontent de leur

situation?

En général, qu’est-ce que les élèves vous racontent de leur

situation? -

Quel genre d’aide demandent-ils?/Qu’attendent-ils de

vous?

Quel genre d’aide demandent-ils?/Qu’attendent-ils de

vous? -

Existe-t-il un « profil type » des élèves qui dénoncent ce genre

de situation?

Existe-t-il un « profil type » des élèves qui dénoncent ce genre

de situation?-

Si oui, comment le décririez-vous?

-

-

Un support aux élèves en situation de VBH est-il disponible au

sein de votre établissement scolaire?

Un support aux élèves en situation de VBH est-il disponible au

sein de votre établissement scolaire?-

Si oui, sous quelle(s) forme(s)?

-

Si non, croyez-vous qu’il serait approprié d’en offrir un, et sous quelle(s) forme(s)?

-

-

Si un élève dénonce à un membre du personnel une situation de VBH,

est-ce que l’établissement scolaire fait appel à des ressources

externes?

Si un élève dénonce à un membre du personnel une situation de VBH,

est-ce que l’établissement scolaire fait appel à des ressources

externes?-

Si oui, lesquelles?

-

Dans quelles circonstances?

-

-

Les membres du personnel scolaire ont-ils déjà été sensibilisés

aux VBH?

Les membres du personnel scolaire ont-ils déjà été sensibilisés

aux VBH?-

De quelle manière? (Formation? Sensibilisation?)

-

-

Considérez-vous que le personnel de l’établissement scolaire est

assez outillé pour dépister les VBH et intervenir auprès des victimes?

Considérez-vous que le personnel de l’établissement scolaire est

assez outillé pour dépister les VBH et intervenir auprès des victimes? -

Si vous aviez à intervenir en situation de VBH, de quoi

auriez-vous besoin pour faciliter votre intervention?

Si vous aviez à intervenir en situation de VBH, de quoi

auriez-vous besoin pour faciliter votre intervention? -

Quels sont les principaux défis et spécificités du soutien à

l’intervention en situation de VBH?

Quels sont les principaux défis et spécificités du soutien à

l’intervention en situation de VBH?-

Différences d’intervention

-

Gestion du risque

-

Réseau : famille proche, famille éloignée, entourage, personnes significatives

-

Partenariat et collaboration lors d’un signalement (Police? DPJ si les enfants sont impliqués?)

-

-

-

Axe 3 : Vécu et perception des intervenants

(15 min)

Axe 3 : Vécu et perception des intervenants

(15 min)-

Lorsque vous devez intervenir en situation de VBH, qu'est-ce que

ça vous fait vivre et comment vous sentez-vous? Ou si vous deviez intervenir,

qu'est-ce que ça vous ferait vivre?

Lorsque vous devez intervenir en situation de VBH, qu'est-ce que

ça vous fait vivre et comment vous sentez-vous? Ou si vous deviez intervenir,

qu'est-ce que ça vous ferait vivre? -

Quels sont, selon vous, les principaux besoins des élèves en

situation de VBH?

Quels sont, selon vous, les principaux besoins des élèves en

situation de VBH? -

Avez-vous eu des formations spécifiques sur la gestion

d’intervention en contexte de VBH?

Avez-vous eu des formations spécifiques sur la gestion

d’intervention en contexte de VBH? (Si oui) :

-

Comment votre perception du phénomène VBH a-t-elle changé? (Perceptions de la victime, de la famille, de l’agresseur)

-

Comment ça s’est répercuté dans la manière dont vous soutenez/encadrez votre équipe d’intervenants?

-

-

-

Conclusion (5

min)

Conclusion (5

min) -

-

Retour sur l’entrevue

Retour sur l’entrevue-

Est-ce qu’il y a des éléments dont nous n’avons pas discuté et que vous aimeriez soulever?

-

-

Remerciements

Remerciements -

Disponibilité pour répondre à d’autres questions s’il y a

lieu

Disponibilité pour répondre à d’autres questions s’il y a

lieu

-

Idées de questions en vrac si jamais les intervenants n’ont pas une très bonne compréhension du phénomène

-

Avez-vous déjà été témoin de situations parmi les suivantes et, si oui, pouvez‑vous nous en parler :

-

Un élève subit de la pression excessive de la part de sa famille pour obtenir de bonnes notes?

-

Un élève se voit interdire de participer aux activités parascolaires?

-

Un élève qui se plaint d’avoir une famille ayant des valeurs et modes de vie différents et qui, selon l’élève, le contraint à agir selon leurs standards?

-

Un élève surveillé par des membres de sa famille lorsqu’il est à l’école

-

Un élève qui s’automutile en raison d’une situation familiale difficile?

-

Un élève dit qu’il ne peut pas fréquenter des amis d’une autre religion ou communauté?

-

Un élève ne peut pas avoir de fréquentations amoureuses et, si oui, elles ne peuvent pas avoir lieu avec quelqu’un d’une autre religion?

Annexe 3. Guide d’entrevues individuelles VBH – Personnel scolaire

Guide d’entrevues individuelles VBH – Personnel scolaire

Buts des entrevues individuelles : Comprendre les défis posés par le dépistage et l’intervention en situation de VBH au sein des établissements scolaires et identifier des pistes de solution

Entrevue 1 h 30

-

Axe 1 : Trajectoire de l’intervenant

scolaire (10 min)

Axe 1 : Trajectoire de l’intervenant

scolaire (10 min)-

Pour mieux vous connaître, parlez-moi de votre parcours

professionnel :

Pour mieux vous connaître, parlez-moi de votre parcours

professionnel :-

Formation

-

Emplois

-

Quel poste occupez-vous présentement?

-

Pouvez-vous me décrire vos principales responsabilités?

-

-

-

Axe 2 : Compréhension des

VBH (15 min)

Axe 2 : Compréhension des

VBH (15 min)-

Pourriez-vous me dire dans vos mots ce que sont les VBH?

Pourriez-vous me dire dans vos mots ce que sont les VBH? -

Comment, selon vous, peut-on reconnaître une situation de

VBH?

Comment, selon vous, peut-on reconnaître une situation de

VBH? -

Croyez-vous qu'il y a des personnes en situation de VBH au sein de

votre établissement scolaire et, si oui, qu'est-ce qui vous amène à penser

ça?

Croyez-vous qu'il y a des personnes en situation de VBH au sein de

votre établissement scolaire et, si oui, qu'est-ce qui vous amène à penser

ça?

-

-

Axe 3 : Intervention en situation de VBH

(60 min)

Axe 3 : Intervention en situation de VBH

(60 min)-

Racontez-moi une situation dans laquelle vous êtes intervenu·e

auprès d’un·e élève qui était, selon vous, en situation de VBH :

Racontez-moi une situation dans laquelle vous êtes intervenu·e

auprès d’un·e élève qui était, selon vous, en situation de VBH :-

Comment l’élève vous a-t-il ou elle sollicité·e?

-

Que vous a-t-il·elle raconté?

-

Quels détails vous a-t-il ou elle livrés à propos de sa dynamique familiale?

-

Comment définiriez-vous l’état émotionnel dans lequel se trouvait l’élève?

-

Qu’est-ce qui vous a amené·e à soupçonner que c'était peut-être une situation de VBH? (indices)

-

Qu’avez-vous fait? (démarches et résultat(s) des démarches)

-

Qui avez-vous impliqué? (ressources externes? internes?)

-

Que s’est-il passé après?

-

Comment vous êtes-vous senti·e? (pendant et après l’intervention)

-

Qu’est-ce qui vous a frappé·e le plus dans cette situation?

-

Aujourd'hui, que retenez-vous de cette expérience?

-