Résumés

Résumé

Cette étude qualitative descriptive brosse un portrait des pratiques déclarées du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires oeuvrant à la formation générale des adultes au Québec par rapport à la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Les données collectées auprès de 26 personnes participantes par le biais du groupe de discussion ont été examinées selon l’analyse thématique. Les principaux résultats mettent en évidence quatre types de pratiques mobilisées par le personnel professionnel des services éducatifs complémentaires auprès des élèves de la formation générale des adultes, soit les pratiques universelles, individuelles, de groupe et indirectes. Il en ressort que des pratiques universelles, telles que témoigner de l’empathie et être à l’écoute, sont mises en oeuvre par le personnel professionnel. De même, certaines pratiques individuelles (p. ex. : soutien psychosocial, orientation scolaire) sont nommées en réponse aux besoins des élèves issus de l’immigration. Des pratiques de groupe (p. ex. : atelier en classe sur la diversité) et indirectes (p. ex. : comité de consultation sur le racisme) sont également exercées par le personnel professionnel. Ces constats nous incitent à discuter, entre autres, du risque d’invisibiliser ou d’essentialiser les élèves lorsque les pratiques professionnelles se fondent principalement sur une représentation individuelle de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique.

Abstract

This qualitative descriptive study describes declared practices related to ethnocultural, religious and linguistic diversity used in Quebec by complementary educational services professionals working in general adult education. Data collected from 26 participants through the focus group were reviewed based on the thematic analysis. The principal results highlight four types of practices these professionals use with general adult education students: universal, individual, group and indirect practices. It reveals that they rely on universal practices, such as empathy and listening. Similarly, some individual practices (e.g., psychosocial support, academic guidance) are examples of how they respond to the needs of immigrant students. Professional personnel also use group practices (e.g., an in-class workshop on diversity) and indirect practices (e.g., an advisory committee on racism). These findings encourage us to discuss, for example, the risk of essentializing students or making them invisible when professional practices are based mainly on an individual image of ethnocultural, religious and linguistic diversity.

Resumen

Este estudio cualitativo descriptivo esboza un retrato de las prácticas declaradas del personal profesional de los servicios educativos complementarios que labora a la formación general de adultos en la provincia de Quebec con respecto a la diversidad etnocultural, religiosa y lingüística. Los datos recolectados con 26 personas participantes mediante el grupo de discusión fueron examinados según el análisis temático. Los principales resultados ponen en evidencia cuatro tipos de prácticas movilizadas por el personal profesional de los servicios educativos complementarios con los alumnos de la formación general de adultos, o sea las prácticas universales, individuales, grupales e indirectas. De ello se desprende que prácticas universales, tales como demostrar empatía y estar atento ante los demás, se ponen en práctica por el personal profesional. De igual forma, se mencionan algunas prácticas individuales (p. ej. apoyo psicosocial, orientación escolar) como respuesta a las necesidades de los alumnos procedentes de la inmigración. Además, el personal profesional emplea prácticas de grupo (p. ej. taller en clase acerca de la diversidad) e indirectas (p. ej. comité de consulta sobre el racismo). Estas constataciones nos incitan a discutir, entre otros, el riesgo de invisibilizar o de esencializar los alumnos cuando las prácticas profesionales se fundamentan principalmente sobre una representación individual de la diversidad etnocultural, religiosa y lingüística.

Corps de l’article

INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE

Au Québec, les centres d’éducation des adultes constituent une porte d’entrée de choix pour les adultes qui désirent obtenir un premier diplôme de niveau secondaire. D’ailleurs, le taux de sorties sans diplôme ni qualification au secondaire se situait à 16 % pour la cohorte d’élèves sortants de 2021-2022, soit en hausse de 2,5 points de pourcentage par rapport au taux de 2020-2021 (Institut de la Statistique du Québec, 2023). À ce sujet, il est déjà connu que bon nombre d’élèves qui décrochent s’inscrivent ultérieurement à la formation générale des adultes[1] pour terminer leurs études secondaires (Dumont et Rousseau, 2016). En 2021-2022, près de 145 000 élèves la fréquentaient (Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, 2023), certains d’entre eux faisant face à différents obstacles au cours de leur formation, comme de la détresse psychologique, des difficultés d’apprentissage ou de comportement, des problèmes de santé physique (Marcotte et al., 2014; Rousseau et al., 2015; Villemagne et al., 2016; Villemagne et Myre-Bisaillon, 2015). L’étude de Villemagne et al. (2014) sur l’exploration des besoins particuliers des adultes à la formation générale des adultes a fait ressortir, entre autres, la lourdeur des démarches d’immigration à laquelle sont confrontés des élèves issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique lors de leurs études, ainsi que de leurs difficultés en français, spécifiquement sur le plan de l’expression orale. Ces précédentes entraves auraient pour incidence de compromettre l’obtention de leur diplôme secondaire. Qui plus est, quelques études ont montré que des tensions et des conflits interethniques subsistent au centre d’éducation des adultes entre certains groupes d’élèves issus de différentes communautés culturelles (Villemagne et al., 2014), d’où l’importance de la présence d’un personnel professionnel qualifié pour intervenir sur le terrain.

En ce sens, les centres d’éducation des adultes déploient une offre de services éducatifs complémentaires en réponse aux besoins exprimés par l’ensemble des élèves, incluant ceux issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2009). D’ailleurs, la Loi sur l’instruction publique (Ministère de l’Éducation du Québec, 2002) reconnaît le droit des élèves à recevoir des services éducatifs complémentaires afin d’accroître leurs chances de persévérer et de réussir. À la formation générale des adultes, les services sont offerts selon une approche individualisée pour répondre à des besoins diversifiés (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2009). À ce titre, nous comptons trois types de services éducatifs complémentaires sous la responsabilité d’un personnel professionnel varié : 1) les services de soutien à l’adulte en formation, qui procurent des conditions d’apprentissage favorables à sa persévérance et à sa réussite; 2) les services d’appui à l’adulte en formation, lesquels privilégient un environnement stimulant qui invite à l’engagement à l’égard de son projet, de son milieu de formation et de sa communauté; 3) les services d’aide et de prévention, qui sont destinés à favoriser les relations interpersonnelles de l’adulte, ses attitudes, sa santé et son mieux-être (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2009). Ainsi, ces services éducatifs complémentaires peuvent s’articuler autour de l’intervention de ressources professionnelles relevant du milieu scolaire (services internes, p. ex. : orthopédagogue, technicien ou technicienne en éducation spécialisée, psychoéducateur ou psychoéducatrice, psychologue, travailleur ou travailleuse sociale, orthophoniste et animateur ou animatrice de vie scolaire) ou résultant d’un partenariat avec différents organismes (services externes, p. ex. : la santé et les services sociaux, l’animation spirituelle et l’engagement communautaire). Il n’existe pas au Québec de modèle unique d’organisation des services éducatifs complémentaires (Beaudoin et al., 2021).

De même, il faut admettre que l’éloignement géographique de certains centres d’éducation des adultes engendre des défis spécifiques quant à la mise en oeuvre de ces services sur le territoire québécois. À ce chapitre, la pénurie de main-d’oeuvre frappe également le milieu québécois de l’éducation, en particulier certains membres du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires, affectant ainsi de manière plus exacerbée les centres d’éducation des adultes éloignés des grands centres urbains (Charlebois, 2019; Dumont et al., 2013; Lethiecq, 2014; Villemagne et al., 2014), constituant un frein à la réponse aux besoins des élèves issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Ayant pour objectif « d’accompagner les élèves ayant des besoins particuliers et de soutenir les enseignants qui accompagnent ces élèves » (Ministère de l’Éducation, 2023, p. 21), les instances politiques en matière d’éducation attribuent depuis quelques années déjà une allocation supplémentaire par le biais de la mesure Accroche-toi en formation générale des adultes (Ministère de l’Éducation, 2023). Ce soutien financier consiste à favoriser l’embauche ou le maintien du personnel professionnel qui intervient auprès des élèves à la formation générale des adultes. Bien que l’offre de services éducatifs complémentaires nous renseigne quelque peu sur les types de services (p. ex. : de soutien et d’appui à l’adulte en formation de même que d’aide et de prévention) dispensés à la formation générale des adultes (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2009), il n’est pas aisé à l’heure actuelle de distinguer les rôles et les responsabilités du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires qui y travaille, et encore moins de connaître, du point de vue de la recherche, les pratiques professionnelles mobilisées, et ce, spécifiquement à l’endroit des élèves issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Prenant acte de cette situation, il nous apparaît pertinent d’examiner plus en détail les questions relevant de la pratique professionnelle, ainsi que de la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique.

CADRE DE RÉFÉRENCE

Cette partie se consacre à l’opérationnalisation des concepts de pratique professionnelle et de prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation.

Pratique professionnelle

Dans son acception générale, le concept de pratique professionnelle fait référence au savoir-faire propre à une profession : « La pratique désigne toute activité mettant en oeuvre les principes d’un art ou d’une science : c’est la mise en application de principes, d’idées ou d’une technique en vue d’un résultat concret » (De Robertis, 2013, p. 139). En d’autres mots, la pratique professionnelle renvoie à l’application ou à l’exécution d’un agir se cristallisant dans des réalisations matérielles, techniques ou intellectuelles concrètes.

De manière plus spécifique, Beillerot (1996) conçoit la pratique professionnelle selon une double dimension, soit la mise en oeuvre ou l’exercice (p. ex. : gestes, conduites, langages), et les règles d’action (technique, morale, idéologique) « étroitement liées à une réalité psychosociale institutionnelle incluant la dimension inconsciente du sujet » (p. 1). La pratique fait ainsi appel à des objets sociaux abstraits, complexes et, donc, difficilement perceptibles. Quant à Barbier (1996a), il définit la pratique comme une activité de transformation d’une réalité par une personne intervenante possédant une expertise. Cette dernière s’objective à travers des savoirs professionnels ne constituant pas la somme ou la mise en commun de savoirs pratiques, techniques et scientifiques. En fait, les savoirs professionnels sont plutôt la résultante d’une relecture de ces trois types de savoirs selon une logique de l’action, celle-ci étant située dans des valeurs, dans des finalités et dans le temps (Barbier, 1996b; Raisky et al., 1993). Partageant cette vision, Mosconi (2001) précise que la pratique professionnelle s’avère « une production de savoir par le praticien, à partir d’une réflexion sur sa pratique : cette autoréflexion où la théorie a une fonction de médiation qui fonde l’autonomie du praticien » (p. 16). Tenant compte de ces précédentes considérations inhérentes à la pratique professionnelle, le personnel des services éducatifs complémentaires serait en quelque sorte appelé à mobiliser conjointement les savoirs théoriques, professionnels et scientifiques en conformité avec les rôles et les responsabilités attendus de sa profession tout en adoptant une posture réflexive vis-à-vis leur actualisation dans le rapport avec les élèves cheminant à la formation générale des adultes. Cela dit, le personnel professionnel des services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes exerce auprès d’une population hétérogène (Marcotte et al., 2014), ce qui exige notamment la mise en oeuvre de pratiques professionnelles relatives à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique par les acteurs et les actrices du milieu.

Prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation

La prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation implique la reconnaissance du caractère pluriethnique et plurilingue des établissements d’enseignement québécois (Borri-Anadon et al., 2023). Outre cette reconnaissance, elle suppose la mobilisation de compétences interculturelles et inclusives par les acteurs et les actrices scolaires pour assurer un vivre-ensemble harmonieux (Potvin et al., 2015). Afin d’appréhender la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique au-delà des marqueurs spécifiques, nous avons retenu le cadre théorique de Borri-Anadon et al. (2021a), afin de focaliser sur des représentations plus holistiques du concept de diversité. Ce cadre est ainsi ancré dans trois types de représentations de la diversité : 1) individuel, 2) contextualisé, et 3) social. Sur le plan individuel, la diversité est vue comme l’expression des caractéristiques individuelles et renvoie au principe d’hétérogénéité des élèves. Talbot (2011) énumère d’ailleurs des marqueurs de cette hétérogénéité « le sexe, l’âge, la maturité, le niveau scolaire, l’attractivité physique, les habiletés, les aptitudes, les appétences, les motivations, les goûts » (p. 7). La prise en compte de la diversité reviendrait à une compréhension de l’unicité des élèves qui façonne qui ils sont et les différentes actions qu’ils posent en classe (Bauer et al., 2019).

Concernant la diversité en tant que représentation contextualisée, celle-ci repose sur la considération du contexte scolaire pour appréhender la situation des élèves. Ainsi, leurs caractéristiques ne sont plus le seul indice à examiner pour leur offrir du soutien : on cherchera aussi à déterminer comment l’école est en mesure d’« adapter le curriculum, l’enseignement, l’organisation et les ressources afin de favoriser l’apprentissage des personnes apprenantes » (Borri-Anadon et al., 2021a, p. 17). Précisons d’ailleurs que la diversité en tant que représentation contextualisée introduit notamment l’idée de différenciation pédagogique comme approche adaptative de l’enseignement pour répondre aux différents besoins des personnes apprenantes (Bergeron et al., 2021).

Quant à la diversité en tant que représentation sociale, elle se traduit à travers les rapports sociaux qu’entretiennent les acteurs et les actrices scolaires (p. ex. : le personnel enseignant et les élèves) dans lesquels sont normalisés, anormalisés et dénormalisés des traits, des attitudes, des intérêts et des états humains (Borri-Anadon et al., 2021a). Dans la même veine, la prise en compte de cette diversité forcerait la détermination et la confrontation des formes de domination (p. ex. : hétéronormativité) ou de discrimination (p. ex. : racisme, sexisme et homophobie), qui résultent de cette hétérogénéité lorsqu’elle n’est pas reconnue par les différents intervenants et différentes intervenantes sur les plans scolaire et social (Vallerand et al., 2018; Vidal, 2019).

Objectif de recherche

Considérant que la formation générale des adultes bénéficie d’une offre de services éducatifs complémentaires, laquelle est soutenue par la mise en oeuvre de la pratique du personnel professionnel en rapport avec la diversité en éducation, nous poursuivions l’objectif de recherche d’identifier les pratiques déclarées du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes relativement à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique auprès des élèves.

CHOIX MÉTHODOLOGIQUES

Le présent texte découle d’un projet de recherche plus vaste visant à documenter la violence subie par le personnel enseignant et professionnel dans leurs relations avec les élèves évoluant dans un centre d’éducation des adultes au Québec. Pour les fins du présent article, nous avons isolé les données qualitatives traitant des pratiques professionnelles inhérentes à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Dans ce qui suit, nous décrirons plus en détail les caractéristiques des personnes participantes, de même que le groupe de discussion et l’analyse thématique qui ont été utilisés respectivement à titre de stratégies de collecte et d’analyse de données.

Personnes participantes

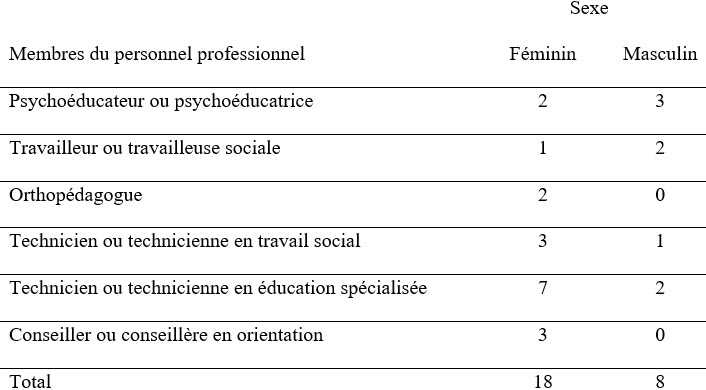

De manière à former notre échantillon, nous avons d’abord sollicité par téléphone ou par courriel les directions des centres d’éducation des adultes des régions de Lanaudière et de la Mauricie au Québec afin de connaître leur intérêt pour participer à notre recherche. Au cours de l’automne 2023 et de l’hiver 2024, après avoir obtenu une réponse favorable de la part de quatre directions, nous avons rencontré le personnel professionnel des services éducatifs complémentaires des milieux s’étant porté volontaire. Comme le montre le Tableau 1, notre échantillon de convenance se composait de 26 membres du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires.

Tableau 1

Nombre de membres du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires sondés selon le sexe

De manière plus précise, 18 membres du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires étaient des femmes, âgées de 28 à 55 (âge médian = 45) et 8 étaient des hommes, âgés de 29 à 57 (âge médian = 40). Les femmes ont en moyenne 14 ans d’expérience dans leur domaine alors que les hommes en comptent 15 en moyenne.

Stratégie de collecte de données

Afin de procéder à la collecte de données, nous avons privilégié le groupe de discussion. Nous avons formé quatre groupes de discussion au total (un groupe par centre d’éducation des adultes participant), dont deux groupes de six personnes répondantes et deux autres de sept. Le schéma de groupe de discussion comportait deux questions ouvertes sur l’objet de recherche en question, l’une portait sur les situations dans lesquelles le personnel des services éducatifs complémentaires était intervenu par rapport à la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique des élèves, et l’autre sur les pratiques professionnelles mobilisées lors de ces mêmes situations. Les discussions sur ces questions ont duré en moyenne vingt minutes pour chacun des groupes. Ce type d’exercice nous a permis d’approfondir les réponses des personnes participantes en invitant ces dernières à les expliquer plus en détail, à « relever les expériences vécues qui ont contribué à former [leurs] opinions, [et à] élucider les émotions et les sentiments sous-jacents à certains énoncés » (Geoffrion, 2009, p. 392).

Stratégie d’analyse de données

L’ensemble des données qualitatives amassées auprès du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires a été transcrit sous la forme d’un corpus et a fait ensuite l’objet d’une analyse qualitative de type inductif au moyen du logiciel NVivo. Considérant l’objectif poursuivi relatif à l’identification des pratiques déclarées du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires relativement à la prise en compte de la diversité linguistique, ethnoculturelle et religieuse, nous nous sommes basés sur la démarche d’analyse thématique proposée par Paillé et Mucchielli (2021), laquelle consiste à repérer systématiquement les thèmes à l’intérieur du corpus, puis à les regrouper et à les examiner de façon méthodique. De manière à s’assurer de la fiabilité (obtention d’un accord interjuges) de la démarche d’analyse, un stagiaire postdoctoral en éducation n’ayant pas participé directement à la recherche a procédé à la validation de notre travail d’encodage et de thématisation. De cet exercice, les thèmes ont été retenus en fonction de leur récurrence dans le corpus, et leur dénomination provient de l’analyse inductive.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Dans ce qui suit, nous présentons les résultats obtenus à la suite de l’analyse thématique. Soulignons que l’ensemble des 26 personnes participantes a exprimé un total de 137 réponses pour identifier les pratiques déclarées du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires quant à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Les thèmes relevés portent sur quatre types de pratiques professionnelles, soit universelles (n = 45), individuelles (n = 42), de groupe (n = 35) et indirectes (n = 15).

Pratiques professionnelles universelles

Au regard des propos formulés par 23 des 26 personnes répondantes, le thème des pratiques professionnelles universelles en soutien à l’élève compte 45 réponses. Des membres du personnel professionnel ont révélé être à l’écoute de l’ensemble des élèves, y compris ceux issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique (n = 15) : « On circule souvent dans les corridors pour prendre le pouls des élèves en général. On est les premiers à intervenir. Des fois, c’est interracial… interethnique » (Technicienne en éducation spécialisée, no 3). Ils mentionnent également se montrer empathiques vis-à-vis les élèves avec qui la communication n’est pas toujours facile, en particulier ceux issus de l’immigration cheminant en classe de français (n = 13) : « Je suis bien au fait que certains élèves ne vont pas toujours bien, ne sont pas très motivés par l’apprentissage du français et qu’ils vivent des choses sur le plan personnel. Je suis tout aussi empathique avec les élèves issus de l’immigration qui vivent des défis similaires » (Technicienne en travail social, no 3). D’autres personnes sondées se disent intéressées par les situations vécues par les élèves, dont ceux issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique (n = 13) : « J’ai tendance à aller vers les élèves d’emblée. Je suis aussi curieuse de les connaître. Pour les élèves immigrants, j’aime savoir d’où ils viennent, c’est quoi leur culture, pourquoi ils sont ici [au Québec] » (Technicienne en éducation spécialisée, no 2). Le personnel professionnel fait également part de leur tendance à questionner les élèves tant dans une perspective de prévention que de pédagogie (n = 4) : « Des fois, je prends deux chapeaux. Quand je vais à la rencontre des élèves, il m’arrive d’être dans une position plus d’intervention… se respecter entre eux, à avoir un langage non raciste, même si parfois ils considèrent ça comme des blagues. À un autre moment, je prends le côté pédagogique particulièrement avec des élèves qui apprennent le français. Je fais exprès pour leur poser des questions » (Psychoéducateur, no 1). Nous retenons ainsi que les pratiques professionnelles universelles renvoient à l’écoute, à l’empathie, à l’intérêt porté aux élèves et au questionnement à leur égard dans une perspective préventive et pédagogique.

Pratiques professionnelles individuelles

Concernant les pratiques professionnelles individuelles, l’ensemble des 26 personnes participantes a formulé 42 réponses. Plusieurs personnes répondantes ont déclaré avoir reçu des élèves en consultation pour un soutien psychosocial (n = 24) : « Des élèves nous rencontrent en individuel parce qu’ils sont anxieux, ont du mal à s’intégrer, sont rejetés par leur groupe culturel d’appartenance. Il y a aussi la santé mentale qui entre en ligne de compte » (Psychoéducateur, no 2). D’autres personnes participantes évoquent l’intervention orthopédagogique comme pratique professionnelle privilégiée auprès des élèves (n = 13) : « Il y a beaucoup de besoins à l’éducation des adultes par rapport à la langue écrite. Il suffit de penser à l’alphafrancisation et la francisation. Dans mon mandat, je n’interviens pas directement auprès de ces élèves, mais il m’arrive que certains viennent cogner à ma porte. J’essaie ponctuellement de répondre à des besoins, d’éteindre des feux comme on dit » (Orthopédagogue, no 1). Par ailleurs, il a été question de rencontres en orientation scolaire comme pratique professionnelle auprès des élèves issus de l’immigration (n = 10) : « On a des élèves immigrants qui viennent me voir pour connaître s’ils ont droit à certaines reconnaissances d’acquis en fonction du système scolaire dans lequel ils étaient dans leur pays d’origine. On est souvent obligé de dire que ce n’est pas nécessairement reconnu… » (Conseillère en orientation, no 2) Comme autre type de pratiques professionnelles individuelles énoncées en soutien à l’élève, des personnes sondées ont évoqué les interventions effectuées à l’endroit des élèves qui vivent des conflits interethniques (n = 4) : « C’est précisément des conflits interethniques. Les tensions vécues dans leur pays avec d’autres groupes ethniques sont transposées ici. Ça nous oblige, moi et les autres collègues, à intervenir directement dans les corridors parce que ça se crie des noms, ça se bouscule… » (Travailleur social, no 1) En somme, les pratiques professionnelles individuelles qui ont été déclarées portent sur le soutien psychosocial et l’orientation scolaire pour les élèves issus de l’immigration, ainsi que sur les interventions par rapport aux conflits interethniques qui surviennent au centre d’éducation des adultes.

Pratiques professionnelles de groupe

En ce qui a trait aux pratiques professionnelles de groupe, 24 des 26 personnes participantes ont émis 35 réponses. À ce sujet, l’animation d’un atelier en classe a été nommée par les personnes sondées (n = 18) : « Quand on va en classe, c’est souvent pour parler des services disponibles… scolaires et psychosociaux. On parle généralement de la question de diversité au sens large… On est conscient qu’il y a des enjeux ethniques, ethnoculturels, linguistiques et religieux » (Technicienne en éducation spécialisée, no 6). Des personnes répondantes ont dit animer des capsules thématiques sur l’heure du dîner (n = 9) : « On a des midis rencontres. On a un atelier d’intégration interculturelle où sont invités les élèves issus de l’immigration » (Travailleuse sociale, no 1). D’autres personnes participantes ont évoqué la tenue de kiosques d’informations lors de journées d’accueil ou de portes ouvertes (n = 8) : « On a monté un kiosque pour parler de la situation des femmes au Québec et, par la bande, celle des autres pays. Ç’a permis à certaines filles de s’ouvrir sur leur féminité… et de dire c’est quoi être une femme provenant d’une culture traditionnelle » (Technicienne en travail social, no 1). Les pratiques professionnelles de groupe portent sur l’animation d’un atelier en classe sur la diversité et sur la présentation de capsules thématiques, entre autres sur l’intégration interculturelle, de même que sur la tenue de kiosques d’information.

Pratiques professionnelles indirectes

Sur les 26 personnes participantes, 13 d’entre elles ont formulé un total de 15 réponses sur les pratiques professionnelles indirectes aux élèves. Des personnes répondantes ont ainsi mentionné assister à des rencontres consultatives avec la direction de leur centre d’éducation des adultes (n = 7) : « On est appelé à participer à différents comités et rencontres dans le cadre de certaines actions portées par la direction du centre » (Psychoéducateur, no 2). Certaines personnes participantes ont fait état du temps accordé à la création d’une offre de services éducatifs à l’externe de leur centre d’éducation des adultes (n = 5) : « L’offre de services est très variable et il faut parfois user de stratégies pour offrir des services aux élèves issus de l’immigration, disons sur le plan d’une aide alimentaire. Donc, il faut voir comment on peut les aider en les référant vers les autres ressources du milieu communautaire » (Travailleur social, no 1). Enfin, quelques personnes sondées ont signalé participer à des activités de développement professionnel (n = 3) : « La direction du centre nous encourage à suivre des formations ou à entreprendre des études visant à nous maintenir à jour dans notre profession comme pour les enjeux de conflits interethniques » (Psychoéducateur, no 2). En somme, les pratiques professionnelles indirectes impliquent des rencontres consultatives avec la direction, du temps accordé à la création d’une offre de services externes et des activités de développement professionnel.

DISCUSSION

À la lumière des précédents résultats, nous avons constaté que les pratiques déclarées par le personnel professionnel des services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes quant à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique demeurent majoritairement de nature universelle et individuelle. D’une part, sur le plan des pratiques universelles, les personnes sondées ont déclaré notamment être empathiques et à l’écoute, et ce, à l’endroit de l’ensemble des élèves incluant ceux issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Autrement dit, l’approche du personnel professionnel semble valoriser le développement de relations sociales positives avec les élèves et entre les élèves eux-mêmes, concourant à une considération de la diversité des besoins des élèves à la formation générale des adultes (Villemagne et al., 2014). D’ailleurs, cette approche se montrerait en cohérence avec les attentes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2009) concernant les types de services éducatifs complémentaires à offrir au centre d’éducation des adultes, entre autres ceux axés sur l’aide et la prévention qui sont destinés à favoriser les relations interpersonnelles de l’adulte, ses attitudes, sa santé et son bien-être. D’autre part, sur le plan des pratiques individuelles, le personnel professionnel a évoqué intervenir directement auprès d’élèves issus de l’immigration, notamment en termes de soutien psychosocial, d’intervention orthopédagogique, d’orientation scolaire et de conflits interethniques. Cela dit, certaines interventions effectuées par le personnel professionnel nous ont semblé être guidées par les marqueurs des élèves (p. ex. : langue), ce qui montre que la représentation individuelle de la diversité tend à s’inviter dans les différentes actions que pose le personnel des services éducatifs complémentaires à l’endroit des élèves issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique (Borri-Anadon et al., 2021a). Bien que les propos des personnes participantes ne décrivent pas explicitement des pratiques professionnelles discriminatoires, il n’en demeure pas moins que le personnel professionnel s’exposerait au danger d’intervenir de manière attentatoire à l’endroit des élèves issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. En effet, comme le soulignent Borri-Anadon et al. (2021a), considérer la diversité des élèves sur la base de leurs marqueurs poserait le risque d’invisibiliser certains élèves ou de les essentialiser à des caractéristiques stéréotypées sur les plans ethnoculturel, religieux et linguistique. D’ailleurs, Potvin et Pilote (2021) soulignent que les discours ambiants sur « l’échec scolaire, la criminalité ou la pauvreté contribuent à produire, chez les intervenants scolaires, des représentations stéréotypées des jeunes des groupes racisés en tant que “problèmes” ou “victimes” constituant une nouvelle classe urbaine marginale, voire dangereuse (Dhume-Sonzogni, 2007; Dubet, 2007, Gilroy, 1991) » (p. 120). Dans la même veine, le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2011) a déjà mis en évidence l’existence du profilage racial et de la discrimination systémique à l’égard des jeunes des minorités racisées par des spécialistes et des membres du personnel scolaire, tendance se traduisant par plus de surveillance et de sanctions disciplinaires. Comme notre recherche portait sur les pratiques déclarées, il serait avisé de documenter plutôt les pratiques observées des services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes, ce qui nous donnerait davantage accès à la dimension inconsciente du personnel professionnel qui s’extériorise à travers l’exercice de la pratique professionnelle (Barbier, 1996a; Beillerot, 1996). Une telle entreprise permettrait de déterminer avec plus d’exactitude si certaines pratiques observées quant à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique portent préjudice ou discriminent des élèves.

À cet effet, Potvin et Pilote (2021) expliquent que « l’école contribue à perpétuer des discriminations scolaires “invisibles” » (p. 119), ce qui explique peut-être l’absence de pratiques professionnelles préjudiciables déclarées. Cela dit, il incomberait pour des membres du personnel professionnel d’utiliser davantage l’autoréflexion, composante essentielle de la pratique professionnelle selon Mosconi (2001). Cet exercice aurait le potentiel de mieux guider le personnel professionnel et de l’inciter à considérer les autres représentations de la diversité, soit les représentations contextualisée et sociale (Borri-Anadon et al., 2021a). À cet égard, il serait à propos que le personnel professionnel des services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes conçoive mieux la représentation sociale de la diversité parce que cette dernière implique une reconnaissance des formes de discrimination qui sont susceptibles de s’actualiser dans les rapports sociaux entre le personnel professionnel et les élèves, de même qu’entre les élèves eux-mêmes (Borri-Anadon et al., 2021a; Vallerand et al., 2018; Vidal, 2019).

Concernant ce dernier point, les résultats ont d’ailleurs montré que l’objet des tensions ou des conflits interethniques entre les élèves à la formation générale des adultes ressort dans les propos tenus associés aux quatre types de pratiques déclarées (universelle, individuelle, de groupe et indirecte), ce qui laisse à penser que le personnel professionnel y est confronté ordinairement dans ses interventions. Ce phénomène a d’ailleurs déjà été rapporté ces dernières années à la formation générale des jeunes (Beaumont et al., 2018) et à la formation générale des adultes (Villemagne et al., 2014). Compte tenu de la prégnance du problème, nous sommes d’avis que l’offre de services éducatifs complémentaires devrait être actualisée pour mieux prendre en compte les besoins des élèves en contexte de diversité, en matière d’acceptation et de respect de l’autre, afin d’assurer un vivre-ensemble plus harmonieux (Borri-Anadon et al., 2021b). En effet, l’offre de services à la formation générale des adultes (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2009) ne met pas l’accent de manière explicite sur les pratiques professionnelles requises pour répondre à ces besoins des élèves issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique (Potvin et Pilote, 2021).

CONCLUSION

Cette recherche avait pour objectif d’identifier les pratiques déclarées du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes relativement à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Les résultats ont mis en évidence quatre types de pratiques professionnelles (universelles, individuelles, de groupe et indirectes) mobilisées par le personnel professionnel à l’endroit des élèves. Nous avons discuté de la considération de l’ensemble des élèves, y compris ceux issus de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, par la promotion de relations sociales positives entre le personnel professionnel et les élèves. De même, il a été question du danger d’invisibiliser certains élèves ou de les essentialiser à des caractéristiques stéréotypées lorsque les pratiques professionnelles sont ancrées dans une représentation individuelle de la diversité. Sur le plan des limites de la recherche, soulignons que l’échantillon des personnes participantes ne couvrait pas l’ensemble des services éducatifs complémentaires ordinairement offerts à la formation générale des adultes. À titre d’exemple, on ne comptait pas de psychologue ni d’animateur de vie étudiante parmi les personnes répondantes. Une plus grande représentativité des différents domaines professionnels aurait sans doute concouru à brosser un portrait plus exhaustif des pratiques relatives à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Enfin, il est probable que la prévalence de la question des conflits interethniques ait été exacerbée en raison de l’objet du projet de recherche sur la violence à l’éducation des adultes, duquel les résultats du présent texte ont été tirés.

Parties annexes

Note

-

[1]

Soulignons que la formation générale des adultes comprend notamment les programmes de francisation, de l’intégration sociale, de l’intégration socioprofessionnelle, de l’alphabétisation, du secondaire, du premier cycle du secondaire, du deuxième cycle du secondaire, de la préparation à la formation professionnelle, de la préparation aux études postsecondaires et du soutien pédagogique.

Bibliographie

- Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (2023). Effectif scolaire de la formation générale des jeunes, selon diverses variables, années scolaires 2005-2006 à 2022-2023. Gouvernement du Québec. https://bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERPQHSX717205751993624B1^mn&p_lang=1&p_m_o=MEQ&p_id_raprt=3413#tri_de_tertr=0&tri_com_scol=0&tri_ordr_ensgn=1&tri_niv_scol=1&tri_lang=1

- Barbier, J.-M. (1996a). Savoirs théoriques et savoirs d’actions. Presses universitaires de France.

- Barbier, J.-M. (1996b). L’analyse des pratiques : questions conceptuelles. Dans C. Blanchard-Laville et D. Fablet (dir.), L’analyse des pratiques professionnelles (p. 35-58). L’Harmattan.

- Bauer, S., Borri-Anadon, C. et Laffranchini Ngoenha, M. (2019). Les élèves issus de l’immigration sont-ils des élèves à besoins éducatifs particuliers? Revue hybride de l’éducation, 3(1). https://www.erudit.org/fr/revues/rhe/2019-v3-n1-rhe05043/1066428ar.pdf

- Beaudoin, C., Rousseau, N., Thibodeau, S. et Borri-Anadon, C. (2021). Les services éducatifs complémentaires à la formation professionnelle : qu’en est-il pour les 16-19 ans? Enfance en difficulté, 8, 25-45.

- Beaumont, C., Leclerc, D. et Frenette, E. (2018). Évolution de divers aspects associés à la violence dans les écoles québécoises 2013-2015-2017. Chaire de recherche Bienêtre à l’école et prévention de la violence. https://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_chaire_cbeaumont/documents/RAPPORT-FINAL-2013-2015-2017.pdf

- Beillerot, J. (1996). L’analyse des pratiques professionnelles pourquoi cette expression? Cahiers pédagogiques, 346, 12-13.

- Bergeron, G., Houde, G.-B., Prud’homme, L. et Abat-Roy, V. (2021). Le sens accordé à la différenciation pédagogique par des enseignants du secondaire : quels constats pour le projet inclusif? Éducation et Socialisation, 59, 1-17. https://doi.org/10.4000/edso.13814

- Borri-Anadon, C., Desmarais, M.-É., Rousseau, N., Giguère, M.-H. et Kenny, A. (2021a). Le bien-être et la réussite en contexte de diversité : un cadre enrichi pour le RÉVERBÈRE. https://reverbereeducation-1fc82.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/02/Cadre-Diversite-re%CC%81ussite-Reverbere-2022_final.pdf

- Borri-Anadon, C., Lemaire, E. et Boisvert, M. (2021b). Les enjeux de l’évaluation des besoins des élèves en contexte de diversité. Dans M. Potvin, M.-O. Magnan., J. Larochelle-Audet et J.-L. Ratel (dir.), La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : théorie et pratique (p. 316-327). Groupes Fides Inc.

- Borri-Anadon, C., Hirsch, S. et Audet, G. (2023). La prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : bref retour historique et enjeux actuels pour la recherche et la formation. Enfance en difficulté, 10. https://doi.org/10.7202/1108076ar

- Charlebois, F. X. (2019). Construction identitaire de jeunes adultes en situation de pauvreté dans un contexte de raccrochage scolaire : voies d’émancipation? [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/21682/Charlebois_Francois-Xavier_2018_These.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2021). Profilage racial et discrimination des jeunes racisés. Rapport de la consultation sur le profilage racial et ses conséquences. https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Profilage_rapport_FR.pdf

- De Robertis, C. (2013). Pratique professionnelle : une tentative de définition. Dans Association provençale pour la recherche en histoire du travail social (APREHTS) (dir.), Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire du travail social (p. 137-144). Presses de l’EHESP. https://www.cairn.info/institutions-acteurs-et-pratiques-dans-l-histoire--9782810901296-page-137.htm

- Dhume-Sonzogni, F. (2007). Racisme, antisémitisme et communautarisme : l’école à l’épreuve des faits. L’Harmattan.

- Dubet, F. (2007). Préface. Dans M. Potvin, P. Eid et N. Venel (dir.), La deuxième génération issue de l’immigration : une comparaison France-Québec (p. 7-16). Athéna éditions.

- Dumont, M., Beaumier, F., Leclerc, D., Massé, L. et Rousseau, N. (2013). Étude des besoins psychologiques, psychopédagogiques et pédagogiques de jeunes élèves (EHDAA) fréquentant un centre de formation aux adultes : points de vue des élèves et des enseignants. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/06/prs_dumontm_resume-2013_jeunes-eleves-form-adultes.pdf

- Dumont, M. et Rousseau, N. (2016). Les 16-24 ans à l’éducation des adultes : besoins et pistes d’intervention. Presses de l’Université du Québec.

- Geoffrion, P. (2009). Le groupe de discussion. Dans B. Gauthier (dir.), Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données (5e éd.) (p. 392-414). Presses de l’Université du Québec.

- Gilroy, P. (1991). There ain’t no Black in the Union Jack. The cultural politics of race and nation. University of Chicago Press.

- Institut de la Statistique du Québec (2023). Sorties sans diplôme ni qualification aux services éducatifs complémentaires. Gouvernement du Québec. https://statistique.quebec.ca/vitrine/15-29-ans/theme/education/sorties-sans-diplome-ni-qualification-au-serviceséducatifscomplémentaires

- Lethiecq, M. (2014). Accompagnement de l’élève de 16 à 24 ans en formation générale des adultes du Québec et réussite au sein de l’école [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10882/LETHIECQ_MONIQUE_2014_THESE.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- Marcotte, J., Villatte, A. et Lévesque, G. (2014). La diversité et la complexité des jeunes (16-24 ans) inscrits à l’éducation des adultes au Québec : enquête et essai de typologie. Revue des sciences de l’éducation, 40(2), 253-285. https://doi.org/10.7202/1028421ar

- Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). (2002). Plan d’action en matière d’éducation des adultes et de formation continue : apprendre tout au long de la vie. Gouvernement du Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/adultes/Plan-action-education-adultes-formation-continue.pdf

- Ministère de l’Éducation (2023). Services et programmes d’études. Formation générale des adultes. Document administratif. Gouvernement du Québec. https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Document-administratif-FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES-2023-2024.pdf

- Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2009). Les services éducatifs complémentaires en formation générale des adultes. Gouvernement du Québec. https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_comm/ServicesEducatifsCompFORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES.pdf

- Mosconi, N. (2001). Que nous apprend l’analyse des pratiques sur les rapports de la théorie à la pratique? Dans C. Blanchard-Laville et D. Flabet (dir.), Sources théoriques et techniques de l’analyse des pratiques professionnelles (p. 15-34). L’Harmattan.

- Paillé, P. et Mucchielli, A. (2021). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales (5e éd.). Armand Colin.

- Potvin, M., Borri-Anadon, C., Larochelle-Audet, J., Amand, F., Cividini, M., De Koninck, Z., Lefrançois, D., Levasseur, V., Low, B., Steinbach, M. et Chastenay, M.-H. (2015). Rapport sur la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans les orientations et compétences professionnelles en formation à l’enseignement. Groupe de travail interuniversitaire sur les compétences interculturelles et inclusives en éducation et Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2481548

- Potvin, M. et Pilote, A. (2021). Les concepts pour comprendre les rapports ethniques, le racisme et les discriminations. Dans M. Potvin, M.-O. Magnan, J. Larochelle-Audet et J.-L. Ratel (dir.). La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : théorie et pratique (p. 105-127). Groupe Fides Inc.

- Raisky, C. et Loncles, J. C. (1993). Didactiser des savoirs professionnels : l’exemple des formations agronomiques. Dans P. Jonnaert et Y. Lenoir (dir.), Sens des didactiques et didactiques du sens (p. 339-366). Éditions du CRP.

- Rousseau, N., Dumont, M., Leclerc, D., Massé, L., Beaumier, F., Bergevin, S. et McKinnon, S. (2015). Mise en relation des besoins d’aide à l’apprentissage et des besoins de formation des enseignants oeuvrant à la formation générale des adultes auprès des jeunes de 16 à 18 ans ayant des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation. Dans C. Villemagne et J. Myre-Bisaillon (dir.), Les jeunes adultes faiblement scolarisés : parcours de formation et besoins d’accompagnement (p. 139-164). Presses de l’Université du Québec.

- Talbot, L. (2011). Prendre en compte la diversité des élèves : ressource ou défi pour les enseignants? Les Dossiers des Sciences de l’Éducation, 26, 7-12. https://doi.org/10.4000/dse.1058

- Vallerand, O., Marcotte, S., Lavoie, K., Charbonneau, A. et Houzeau, M. (2018). GRIS-Montréal, témoin et acteur de l’évolution des attitudes des élèves du services éducatifs complémentaires envers la diversité sexuelle. Revue Jeunes et Société, 3(1), 21-55. https://doi.org/10.7202/1075767ar

- Vidal, M. (2019). De la fabrication de l’exclusion scolaire en milieu défavorisé et multiethnique. Revue des sciences de l’éducation de McGill, 54(2), 206-225. https://doi.org/10.7202/1065655ar

- Villemagne, C., Daniel, J., Correa Molina, E., Beaudoin, C., Béland, N. et Myre-Bisaillon, J. (2016). Le point de vue d’adultes inscrits en formation de base commune. Revue des sciences de l’éducation, 42(2), 1-37.

- Villemagne, C., Beaudoin, C., Daniel, J., Correa Molina, E. et Myre-Bisaillon, J. (2014). La persévérance scolaire des adultes en formation de base commune : exploration des besoins particuliers des adultes en formation de base commune et des modalités de la prise en considération de ces besoins par les formateurs d’adultes. Rapport de recherche FQRSC, Université de Sherbrooke. http://www.doi.org/10.13140/RG.2.2.21912.21765

- Villemagne, C. et Myre-Bisaillon, J. (2015). Les jeunes adultes faiblement scolarisés : parcours de formation et besoins d’accompagnement. Presses de l’Université du Québec.

Liste des tableaux

Tableau 1

Nombre de membres du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires sondés selon le sexe