Résumés

Résumé

La diversité linguistique croissante au sein de l’effectif scolaire québécois et l’importante augmentation de l’attribution du code de difficulté « déficience langagière » qui le caractérise soulèvent des questions quant à la disproportionnalité d’apprenantes et d’apprenants plurilingues considérés comme présentant une déficience langagière, ainsi qu’aux enjeux de la pratique orthophonique documentés au Québec. La présente contribution, issue d’une enquête exploratoire effectuée auprès de 51 orthophonistes scolaires québécoises, vise à éclairer les rôles des orthophonistes scolaires oeuvrant en contexte de plurilinguisme au Québec. Les constats émanant de notre démarche confirment plusieurs enjeux documentés dans les travaux antérieurs et éclairent les rôles professionnels des orthophonistes scolaires en matière d’évaluation en contexte de diversité linguistique, notamment en mettant en lumière, d’une part, l’importance de l’identité linguistique et des croyances des orthophonistes à cet égard, et, d’autre part, les liens avec les rôles d’experte et de défenseuse. À cet égard, ils permettent de recommander que d’autres travaux se penchent sur le déploiement des rôles professionnels des orthophonistes scolaires afin de contribuer à l’opérationnalisation du rôle de défenseuse dans un contexte où la diversité linguistique gagne à être considérée comme la norme plutôt que l’exception.

Abstract

The growing linguistic diversity in the Quebec school population and the significant increase in the assignment of the "language disability" code, raises questions about the disproportionate number of multilingual learners labeled with a language disability, as well as about issues documented in Quebec on the speech-language pathology practice. This article, based on an exploratory survey of 51 school speech-language pathologists in Quebec, aims to clarify their roles in Quebec's multilingual context. The findings of our study confirm several challenges documented in previous works and underscore the professional roles that school speech-language pathologists play in student assessments, while taking linguistic diversity into account. The results highlight both the importance of linguistic identity and the beliefs of speech-language pathologists about this, as well as connections between the roles of expert and advocate. Based on these results, further studies are recommended to explore how the professional roles of school speech-language pathologists could contribute to implementing the role of advocate in a context in which linguistic diversity is considered the norm rather than the exception.

Resumen

La creciente diversidad lingüística dentro del alumnado quebequense y el importante aumento de la atribución del código de dificultad «deficiencia de lenguaje» que lo caracteriza plantean cuestiones en cuanto a la desproporcionalidad de educandos plurilingües considerados como teniendo una deficiencia de lenguaje y respecto a los retos de la práctica ortofónica documentados en Quebec. La presente contribución, procedente de una encuesta exploratoria realizada con 51 ortofonistas escolares quebequenses, se propone aclarar los papeles de las personas ortofonistas escolares que laboran en contexto de plurilingüismo en Quebec. Las constataciones que emanan de nuestro proceso confirman varios retos documentados en los trabajos anteriores y aclaran los papeles profesionales de las personas ortofonistas escolares en materia de evaluación en contexto de diversidad lingüística, específicamente poniendo de relieve, por una parte, la importancia de la identidad lingüística y de las creencias de las personas ortofonistas al respecto y, por otra parte, los vínculos con los roles de experto y de defensor. A este respecto, permiten recomendar que se lleven a cabo otros trabajos sobre el despliegue de los papeles profesionales de las personas ortofonistas escolares con el objetivo de contribuir a la operatividad del rol de defensor en un contexto donde la diversidad lingüística gana con estar considerada como norma en vez de excepción.

Corps de l’article

LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE AU SEIN DE L’EFFECTIF SCOLAIRE QUÉBÉCOIS

L’école québécoise francophone est aujourd’hui marquée par une diversité linguistique émanant de la présence historique des langues des Premiers Peuples, de l’anglais et d’autres langues issues de l’immigration. Pour l’année scolaire 2021-2022, 213 langues maternelles ont été déclarées par l’ensemble des apprenantes et apprenants[1] du Québec; pour 25,8 % de ces apprenantes et apprenants, il s’agit d’une langue autre que le français (Statistique Canada, 2022). De plus, pour la même année, 21,5 % des apprenantes et apprenants déclarent une langue parlée à la maison autre que le français (Borri-Anadon et al., en préparation).

Cette diversité linguistique est elle-même constituée d’une diversité de profils pouvant être identifiés selon le moment d’exposition au français, langue additionnelle, et le statut sociolinguistique des langues concernées, entre autres (Nader, 2022a). En outre, bien que divers écrits proposent des termes spécifiques pour référer à ces profils (De Houwer, 2006; Grosjean, 2018; Montrul, 2013; Valdés, 2005), les apprenantes et apprenants se voient attribuer la plupart du temps l’étiquette d’« allophones »[2] par les autorités éducatives (Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2011, 2023) sur la base d’une langue maternelle autre que le français, l’anglais ou une langue des nations autochtones. Ainsi, que ce soit à travers la considération des réalités et des expériences des apprenantes et des apprenants, ou encore les termes utilisés pour y référer, les intervenantes et intervenants scolaires oeuvrant en contexte de diversité linguistique, dont les orthophonistes,[3] font face à divers défis dans la mise en place de pratiques d’équité destinées à ces apprenants plurilingues (Borri-Anadon et al., 2021).

La complexité de la pratique évaluative orthophonique à l’égard des apprenants plurilingues

D’entrée de jeu, nous faions référence par plurilingue à toute personne « qui a besoin et qui utilise deux ou plusieurs langues dans son quotidien » (Grosjean, 1992, p. 51). Le terme en soi ne précise aucunement le degré de compétence dans l’une ou l’autre langue (Lightbown et Spada, 2017, p. 241). Lorsqu’elles sont appelées à intervenir auprès d’apprenantes et d’apprenants plurilingues, les orthophonistes font face à des enjeux complexes. On constate effectivement dans le réseau scolaire une augmentation constante de la proportion d’apprenantes et d’apprenants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA)[4]; en 2001, une apprenante ou un apprenant sur dix est identifié comme HDAA, alors qu’en 2023-2024, c’est le cas d’une apprenante ou apprenant sur cinq (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [CDPDJ], 2024, p. 7). Parmi les codes de difficultés des apprenantes ou apprenants « handicapés » (voir Ministère de l’Enseignement, du Loisir et du Sport [MELS], 2007), certains ont connu une hausse très importante entre 2001 et 2016, notamment celui de la « déficience langagière » (+316,9 %), devenu aujourd’hui le second code le plus fréquemment attribué (CDPDJ, 2018). Dans les milieux scolaires, l’attribution de ce code repose sur l’identification, via une évaluation diagnostique, de déficits langagiers persistants, développementaux ou acquis, qui entravent sévèrement une communication fonctionnelle et les apprentissages scolaires (Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec [OOAQ], 2021). Cette évaluation langagière réalisée par une orthophoniste, une professionnelle experte de la parole, du langage, de la communication et des apprentissages, permet, grâce au jugement clinique de la professionnelle, d’identifier les troubles et, le cas échéant, d’orienter l’apprenante ou l’apprenant vers des services adéquats (OOAQ, n.d.; MELS, 2007).

Plusieurs travaux se sont préoccupés de la présence, chez les apprenantes ou apprenants plurilingues, d’une suridentification de troubles langagiers (soit un taux d’identification plus élevé que dans la population générale), observée lorsque les caractéristiques de l’acquisition typique d’une langue additionnelle sont diagnostiquées à tort comme des troubles (Bedore et Peña, 2008; Nader, 2022a; Genesee et al., 2004; Paradis et al., 2021; Stow et Dodd, 2005). Plus encore, alors que l’état des connaissances confirme que le plurilinguisme ne constitue pas en soi un facteur de risque de troubles de langage (Paradis et al., 2021; Thordardottir, 2015), Choo et al. (2022) et Foster et al. (2023) rapportent que le fait d’être plurilingue augmenterait la possibilité de se faire attribuer un degré de sévérité plus élevé pour le déficit langagier par rapport aux personnes qui déclarent la langue majoritaire comme langue maternelle. Enfin, une étude effectuée au Québec, à partir de l’analyse des données de cinq centres de service scolaires francophones à Montréal, a permis de dégager un risque d’attribution d’un code de déficience langagière au moins deux fois plus élevé chez les apprenants plurilingues par rapport aux apprenants qui déclarent le français comme langue maternelle (Nader, 2022b). Ce dernier constat met en lumière une disproportionnalité, soit « la mesure dans laquelle l’appartenance à un groupe donné affecte la probabilité d’être placé dans une catégorie de handicap spécifique » (Oswald et al., 1999, p. 198), de l’identification de la déficience langagière chez les apprenants plurilingues. Or, « la disproportionnalité permanente indique fortement des problèmes systémiques d’iniquité, de préjugés et de marginalisation » (Sullivan, 2011, p. 318), dont la prise de conscience progressive engendre des transformations dans les rôles des orthophonistes.

Les rôles des orthophonistes en transformation

Au Québec, dans la foulée de l’adoption d’orientations intégratives ou inclusives (Rousseau et al., 2016), divers dispositifs et services ont été mis en place pour tendre vers plus d’équité au sein du système éducatif (MEQ, 1999; Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur [MEES], 2017). Or, la CDPDJ (2024) a mis récemment en lumière que « le droit de recevoir des services éducatifs sans discrimination offerts par le réseau scolaire québécois n’est toujours pas assuré » (p. 61). En effet, il est maintenant de plus en plus reconnu que l’organisation des services, ainsi que les dispositifs et pratiques mis en place dans les milieux scolaires pour soutenir les apprenants dans une visée d’équité ne sont pas exempts de risque d’exclusion, notamment pour certaines catégories d’apprenants (Borri-Anadon et al., 2021; Demeuse et Baye, 2008; Trépanier, 2019a et 2019b). L’évaluation orthophonique des apprenantes et apprenants plurilingues en constitue un exemple. D’ailleurs, les écrits consultés avancent que, bien que plus de 25 % des personnes recevant des services orthophoniques soient plurilingues (Bloder et al., 2021; Estienne et Vander Linden, 2014; Guiberson et Atkins, 2012; Newbury et al., 2020; Oxley et al., 2019), le déploiement de pratiques d’évaluation et d’intervention auprès de cette population s’avère difficile pour de nombreuses orthophonistes. Plusieurs raisons sont invoquées, y compris, mais sans s’y limiter, la difficulté à connaître et à mettre en oeuvre les recommandations concernant la pratique en contexte de diversité linguistique. Par exemple, en plus d’une connaissance du développement plurilingue et de la considération des compétences dans les différentes langues de l’apprenant, il est recommandé de recourir à des outils et approches d’évaluation alternatifs – dont l’évaluation dynamique, c.-à-d. qui se centre sur le potentiel d’apprentissage plutôt que sur des habiletés considérés comme fixes (Borri-Anadon et al., 2018; Grigorenko, 2009) – ne se limitant pas à des résultats provenant d’épreuves formelles standardisées (Borri-Anadon et al., 2018; Caesar et Kohler, 2007; Kritikos, 2003). Une autre recommandation consensuelle porte sur la collaboration avec les membres de la famille de la personne bénéficiaire ainsi que le recours, pour agir comme interprètes, à des personnes locutrices des langues des répertoires linguistiques des personnes bénéficiaires (American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], n.d.; Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2018).

De l’ensemble de ces enjeux ressort la nécessité d’établir un portrait des réalités professionnelles des orthophonistes exerçant au Québec en milieu scolaire auprès d’apprenants plurilingues. Ainsi, considérant 1) la diversité linguistique croissante au sein de l’effectif scolaire québécois, 2) l’importante augmentation de l’attribution du code de « déficience langagière » qui le caractérise, 3) les constats quant à la disproportionnalité d’apprenantes et d’apprenants plurilingues que l’on considère comme présentant une déficience langagière, et 4) les enjeux traversant la pratique orthophonique documentés au Québec et à l’international, la présente contribution exploratoire vise à mieux comprendre les rôles des orthophonistes scolaires en matière d’évaluation oeuvrant en contexte de plurilinguisme au Québec.

ÉLÉMENTS THÉORIQUES POUR APPRÉHENDER LES RÔLES PROFESSIONNELS DES ORTHOPHONISTES EN CONTEXTE DE DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

Le concept de rôle a préoccupé les sociologues et est considéré comme un élément central de l’appareil conceptuel de la discipline (Coenen-Huther, 2005). Plusieurs auteures et auteurs se sont penchés sur cette notion (p. ex. : Ashforth, 2001; Biddle, 1979; Chappuis et Thomas, 1995; Martucelli, 2002; Mead, 1934; Parsons, 1955; Perlman, 1973) et ont mis de l’avant que le rôle dépend d’un champ occupationnel ou positionnel (statut, fonction) et se traduit concrètement dans la pratique. Par ailleurs, il convient davantage de parler de rôles au pluriel, car les rôles permettent de répondre, d’une part, aux attentes de la société à l’égard de quelqu’un ou d’un groupe selon son champ occupationnel ou positionnel (Beauregard, 2006; Legendre, 2005) et, d’autre part, aux représentations de l’individu, parmi lesquelles son identité linguistique et ses croyances définies comme « [des] affirmations acceptées comme étant vraies par l’individu » (Green, 1971).

Les rôles des orthophonistes scolaires en matière d’évaluation

Le rôle de l’orthophoniste est d’abord défini légalement. En effet, le Code de professions définit le champ d’exercice des orthophonistes et limite le recours à ce titre professionnel aux membres de l’OOAQ. Le Code précise de même certaines activités réservées aux orthophonistes, dont l’évaluation des troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement orthophonique. En contexte scolaire, l’orthophonie s’inscrit dans les services complémentaires invités à répondre aux orientations ministérielles en « favorisant la réussite éducative » (MEQ, 2002), et ce, selon les priorités locales définies par chacun des centres de service scolaires.

Ensuite, certaines organisations proposent des orientations pour contribuer à la définition des rôles des orthophonistes. À titre d’exemple, l’Alliance canadienne des organismes réglementaires en orthophonie et en audiologie a récemment établi le profil de compétences de l’orthophoniste, dans lequel figurent sept rôles au total[5] (voir ACOROA, 2018). Bien que ces rôles soient interreliés, celui de personne professionnelle experte et celui de défenseuse ont retenu notre attention puisqu’ils se trouvent à la fois en complémentarité et en tension, notamment au regard de l’évaluation en contexte de diversité linguistique. En effet, le rôle d’experte invite à appliquer les connaissances et les données probantes actuelles à la pratique clinique; celui de défenseuse appelle les orthophonistes à « encourager l’inclusion et la participation sociales » des personnes recevant leurs services et les incite à « déterminer et [à] surmonter les obstacles qui entravent ou qui empêchent l’accès [des apprenantes et des apprenants] aux services et aux ressources » (p. 14).

Les rôles professionnels en contexte de diversité linguistique

Comme cela a été abordé en problématique, le contexte de diversité linguistique est marqué par une pluralité de profils d’apprenantes et d’apprenants plurilingues. Cette diversité repose sur une définition axée non seulement sur une dimension fonctionnelle et d’usage des langues, mais aussi sur une dimension identitaire. En effet, comme le mentionne Sabatier (2010), le plurilinguisme dépasse les pratiques et les compétences langagières pour appréhender également les identités des apprenantes et apprenants « marquées par la pluralité des appartenances, [et] des modes d’allégeance aux groupes d’appartenance et de référence » (p. 133). Dans ce contexte, les rôles professionnels des orthophonistes scolaires font l’objet de débats et gagneraient à être définis. Par exemple, plusieurs recommandations concernant l’évaluation des apprenantes et apprenants plurilingues demeurent larges tout en nécessitant que les professionnelles prennent en compte la situation spécifique de chaque apprenante et apprenant, ce qui témoigne de la complémentarité entre les rôles d’experte et de défenseuse. Alors que le premier rôle repose sur une pratique uniforme guidée par des lignes directrices à mettre en oeuvre de façon relativement stable, le second exige une pratique contextualisée. En contexte de diversité linguistique, le rôle de défenseuse incite à interroger les biais implicites de l’orthophoniste, notamment ceux liés à son identité linguistique et son rapport aux langues. Ce rôle amène également à examiner les dynamiques systémiques plus larges, telles que les inégalités liées à la langue et les politiques linguistiques qui influent sur l’effectivité des droits linguistiques. Dans ce sens, la mise en oeuvre du rôle de défenseuse peut, à certains égards, remettre en question les lignes directrices sur lesquelles repose le rôle d’experte (Borri-Anadon et al., 2021).

À la lumière de ces considérations, et afin de mieux comprendre les rôles des orthophonistes scolaires en matière d’évaluation en contexte de plurilinguisme au Québec, nous avons voulu examiner les identités linguistiques et les croyances de ces professionnelles à cet égard et comment leurs rôles d’experte et de défenseuse peuvent éclairer leurs pratiques évaluatives.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Procédure

Nous avons eu recours à des données issues d’une enquête exploratoire effectuée auprès de 83 orthophonistes au printemps 2020. Le questionnaire adopté a été construit à l’instar d’études similaires antérieures (p. ex. : Guiberson et Atkins, 2012; Kritikos, 2003) visant à décrire la prestation de services en contexte de diversité linguistique, la formation reçue à cet égard, les croyances quant aux pratiques mises en oeuvre, les pratiques évaluatives déclarées et les enjeux rencontrés. À l’issue de sa construction, le sondage a été présenté à quatre orthophonistes oeuvrant au privé ou en milieu scolaire, et à une orthophoniste chercheuse universitaire afin de valider la compréhensibilité et l’adéquation des questions à leurs réalités professionnelles. Au total, le questionnaire présenté en ligne comprend 26 questions à réponses fermées de type oui-non, à choix multiples, à échelle de Likert et à réponses courtes. À la suite de la construction du questionnaire, l’Association québécoise des orthophonistes et des audiologistes (AQOA) a été consultée et son comité a accepté de le diffuser à ses membres. La participation, d’une durée de 20 minutes environ, était volontaire et confidentielle. Une fois le questionnaire rempli, la personne ne pouvait plus y avoir accès ou y participer à nouveau.

Participantes et participants

Pour notre contribution, et compte tenu de notre intention d’examiner les rôles d’orthophonistes oeuvrant en milieu scolaire, nous avons sélectionné un sous-échantillon formé uniquement par les répondantes ayant déclaré travailler en contexte scolaire au cours des cinq dernières années. Notre sous-échantillon comporte 51 participantes (dont 50 femmes), ayant toutes déclaré travailler auprès d’apprenantes et d’apprenants plurilingues. Parmi les participantes, 5,9 % avaient moins d’une année d’expérience professionnelle en orthophonie, 51 % entre 1 et 6 ans et 43,1 % cumulaient plus de 6 années. Par ailleurs, plus de participantes ont déclaré travailler auprès d’apprenantes et d’apprenants du primaire (86 %) et du préscolaire (78 %) qu’auprès d’adolescentes et d’adolescents (39 %).

Mesures retenues pour la présente étude

Pour les fins de cette contribution, les données (toutes anonymes) de 14 questions ont été analysées (voir Annexe), car elles permettent d’éclairer les rôles des orthophonistes participantes en matière d’évaluation en contexte de plurilinguisme. Les questions visent a) l’identité linguistique des participantes (questions 1 à 3), b) les croyances rapportées quant à leur rôle en contexte de plurilinguisme à partir d’énoncés erronés (c.-à-d. ne correspondant pas aux connaissances et recommandations actuelles à cet égard) (questions 4 à 7) et c) certaines pratiques d’évaluation notamment en lien avec l’outil d’évaluation (question 8), l’utilisation de l’évaluation dynamique (question 9) et la collaboration avec les interprètes (questions 10 à 14).

Codification et analyse des données

Les données ont été téléchargées dans un fichier Excel puis transcrites dans le logiciel SPSS pour des analyses de la distribution des fréquences sur les réponses obtenues aux questions étudiées.

RÉSULTATS

Dans cette section, nous décrivons les résultats associés, d’abord, aux identités linguistiques déclarées par les participantes, ensuite, aux croyances relatives à l’évaluation langagière en contexte de plurilinguisme et, finalement, aux pratiques d’évaluation déclarées dans ce contexte.

Identité linguistique déclarée

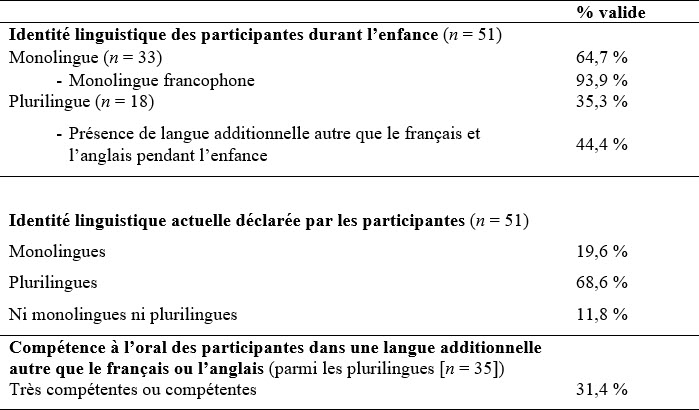

L’analyse des données issues des questions 1 à 3 met en évidence la diversité linguistique des participantes, soulignant leur exposition linguistique durant leur enfance ainsi que leurs compétences linguistiques actuelles.

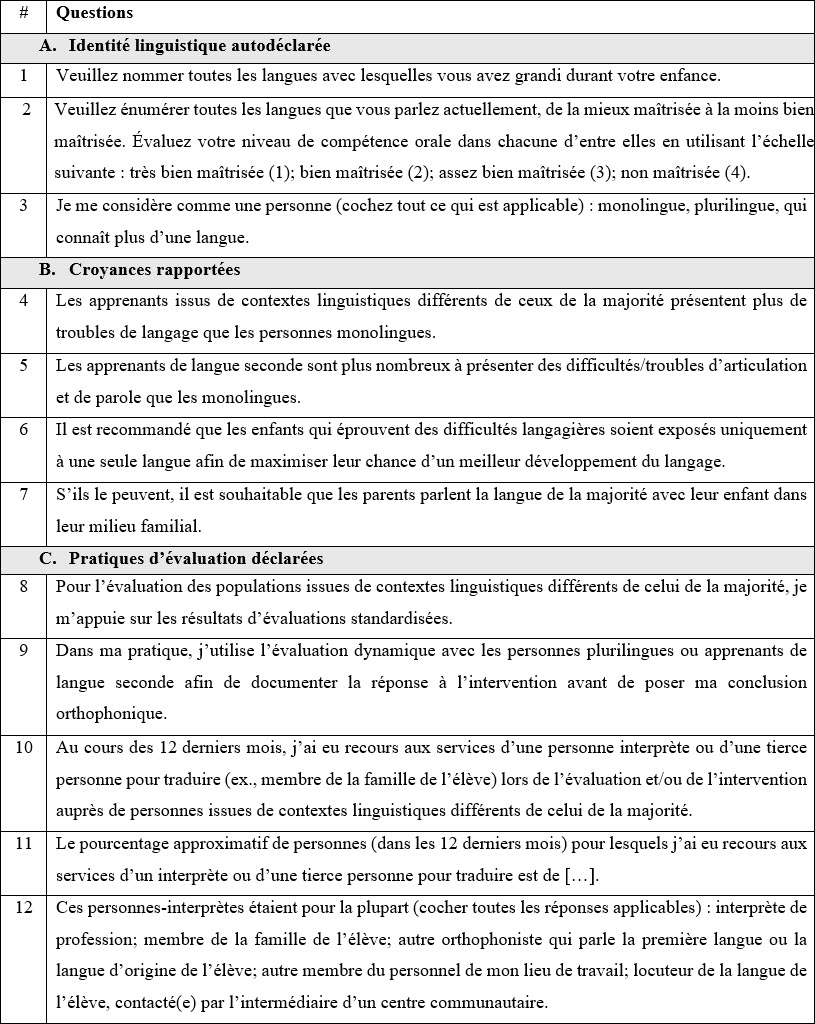

Tableau 1

Identité linguistique déclarée

Les résultats démontrent qu’une majorité des participantes ont grandi dans un environnement monolingue, principalement francophone, tandis qu’environ un tiers a évolué dans un contexte plurilingue. Parmi ces derniers, environ 44 % mentionnent la présence d’une langue additionnelle autre que le français ou l’anglais durant l’enfance, notamment l’arabe, l’espagnol, l’ukrainien, le polonais et le bafang. Ces différences dans les parcours linguistiques des participantes durant l’enfance témoignent d’une diversité d’expériences langagières chez environ 4 orthophonistes sur 10.

Or, bien que la majorité des orthophonistes ont déclaré avoir grandi dans un environnement monolingue francophone, les résultats obtenus à l’autoévaluation de leurs compétences linguistiques actuelles (au moment de l’étude) montrent une dynamique plurilingue avec 68,6 % des participantes se déclarant actuellement plurilingues. Parmi ces dernières, moins d’un tiers (31,4 %; soit 21,6 % de l’ensemble des participantes) s’estiment toutefois très compétentes ou compétentes dans une langue autre que le français ou l’anglais, les langues rapportées étant l’arabe, l’espagnol, le portugais et le bafang. Un point particulièrement intéressant est que 11,8 % des répondantes ne se reconnaissent ni dans la catégorie des monolingues ni dans celles des plurilingues. Leur autoévaluation semble ainsi refléter leur propre perception de leur compétence linguistique, et, plus largement, leur définition du bilinguisme.

Sur la base de nos résultats, il semble ainsi qu’une forte minorité d’orthophonistes plurilingues reflète la réalité linguistique documentée en contexte scolaire québécois (213 langues déclarées pour l’année 2021-2022), pointant vers un décalage entre la proportion d’apprenants plurilingues et la disponibilité d’orthophonistes plurilingues. Ensuite, il apparaît que la complexité du plurilinguisme n’est pas encore pleinement reconnue. Par exemple, le fait que certaines participantes ne se considèrent ni comme monolingues ni comme plurilingues semble véhiculer un idéal inatteignable d’un bilinguisme « parfait » (Coste et al., 1997; 2009), traduisant une vision idéalisée et normative du plurilinguisme qui se limiterait à des situations où les personnes ont développé des compétences de haut niveau dans chacune des langues (Bloomfield, 1933; Gutierrez-Clellen, 1996).

Croyances relatives à l’évaluation langagière en contexte de diversité linguistique

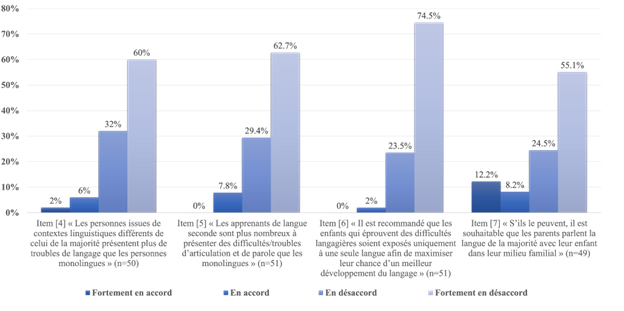

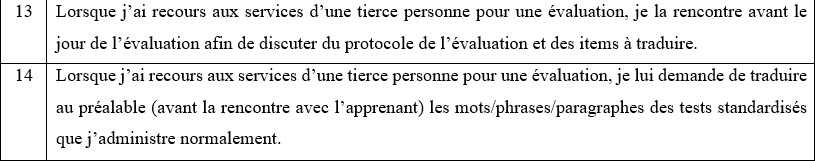

Les participantes ont été invitées à réagir à des affirmations portant sur des croyances erronées vis-à-vis du plurilinguisme (questions 4 à 7). La Figure 1 illustre les résultats obtenus.

Figure 1

Distribution des réponses aux questions sur les croyances quant au plurilinguisme

Globalement, les résultats illustrés dans la Figure 1 mettent en évidence des conceptions contrastées au sein des participantes, notamment en ce qui concerne l’exposition à plusieurs langues pour les apprenantes et apprenants en difficultés langagières et l’usage de la langue majoritaire en contexte familial. Si une majorité des personnes professionnelles participantes rejettent explicitement certaines des croyances formulées, un nombre non négligeable de participantes manifestent un accord partiel ou total avec ces mêmes énoncés. Ces constats soulignent la persistance de croyances non alignées avec les connaissances actuelles en acquisition de langue seconde et de plurilinguisme. Par exemple, le fait que plus d’une participante sur cinq semble recommander le recours à la langue majoritaire en contexte familial est préoccupant, alors que la recherche a largement remis en question cette pratique dont l’efficacité n’a pas été mise en évidence (Hamers, 1990) et qui contraindrait, par ailleurs, l’authenticité des échanges au sein de familles plurilingues (Hélot, 2007). Ce résultat souligne l’importance de poursuivre la sensibilisation aux bénéfices du maintien des langues familiales et de mieux outiller les orthophonistes pour accompagner les apprenantes et apprenants plurilingues et leur famille sans compromettre leur dynamique linguistique et identitaire.

En somme, bien qu’une majorité des participantes fût en accord avec les recommandations actuelles, il est intéressant de noter qu’aux quatre questions concernées, environ un quart des participantes n’a pas rejeté de manière explicite et ferme les croyances formulées. Ces résultats laissent ainsi percevoir une certaine méconnaissance des recommandations actuelles en matière de gestion des langues en contexte de plurilinguisme.

Pratiques évaluatives déclarées en contexte de diversité linguistique

Les participantes ont ensuite été invitées à répondre à des questions ciblant leurs pratiques en lien avec les outils d’évaluation, le recours à l’évaluation dynamique et la collaboration avec les interprètes.

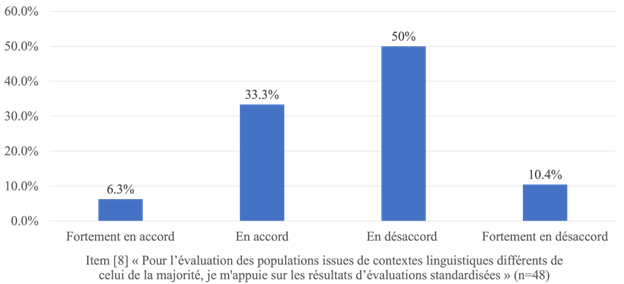

En ce qui concerne les outils d’évaluation (question 8), les réponses, illustrées dans la Figure 2, témoignent d’un recours qui demeure important aux évaluations standardisées pour les apprenants plurilingues avec 39,6 % qui sont « fortement en accord » ou « en accord ».

Figure 2

Distribution des réponses à la question portant sur l’outil d’évaluation

Malgré les limites connues des évaluations standardisées pour une population d’apprenantes et d’apprenants plurilingues, 4 orthophonistes sur 10 ont déclaré s’appuyer sur les résultats de telles évaluations, ce qui peut refléter, entre autres, un besoin de repères normatifs pour poser des diagnostics cliniques.

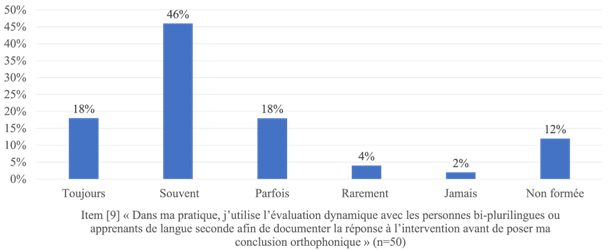

Par ailleurs, les résultats, illustrés à la Figure 3 sous-tendent une certaine tension entre l’utilisation d’approches d’évaluation standardisées et le recours à des approches d’évaluation plus adaptées aux apprenantes et apprenants plurilingues, dont l’évaluation dynamique.

Figure 3

Distribution des réponses concernant les pratiques d’évaluation dynamique

En effet, bien que l’approche dynamique soit particulièrement informative pour les évaluations langagières de personnes plurilingues, et recommandée pour réduire la suridentification de troubles langagiers chez des apprenantes et apprenants plurilingues (Orellana et al., 2019; OAC, 2024), une partie de notre échantillon déclare y avoir recours rarement, voire jamais. De plus, le fait qu’une part des participantes y ait recours de manière ponctuelle ou limitée suggère la présence d’obstacles à son utilisation, obstacles qui pourraient être liés à un manque de formation ou à d’autres facteurs nécessitant une exploration approfondie dans des recherches futures. D’ailleurs, la proportion de répondantes indiquant ne pas être formées à cette approche met en évidence un enjeu de formation (initiale ou continue), soulignant ainsi la nécessité de mieux outiller les orthophonistes à intégrer et à implanter des approches d’évaluation alternatives dans les milieux scolaires, notamment en contexte de plurilinguisme.

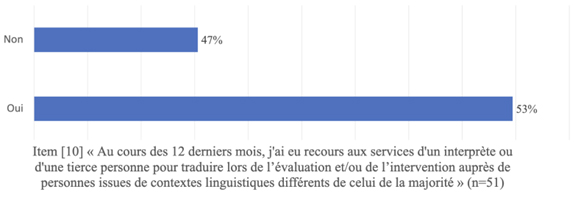

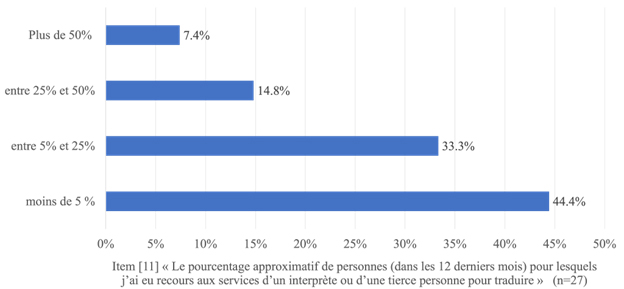

En ce qui concerne la collaboration avec les interprètes, et plus précisément le recours à leurs services, les Figures 4 à 7 illustrent les résultats obtenus aux questions [10] à [14].

D’abord, en ce qui a trait au recours aux services d’interprète en contexte d’évaluation orthophonique d’apprenants plurilingues, les résultats illustrés aux Figures 4 et 5 soulignent une grande variabilité dans les pratiques déclarées. La moitié des participantes ont rapporté y avoir eu recours au cours de l’année précédant l’étude, mais pour une proportion faible de leurs apprenantes et apprenants.

Figure 4

Pourcentage de participantes ayant eu recours à des services d’interprètes

Figure 5

Distribution des réponses portant sur le recours au service d’interprète

Nos résultats concordent avec ceux d’études antérieures ayant mis en évidence une utilisation limitée, voire insuffisante, des services d’interprètes lors d’évaluations d’apprenantes et d’apprenants plurilingues (ex. : Ceasar et Kohler, 2007; Guiberson et Atkins, 2012; Saenz et Langdon, 2021). Il serait pertinent d’examiner dans des études futures quels facteurs contribuent à expliquer ce recours restreint aux services d’interprétariat. On peut penser, par exemple, aux contraintes organisationnelles ou, encore, à un manque d’accessibilité à des interprètes professionnels (ex. : Guiberson et Atkins, 2012; Roseberry-McKibbin et al., 2005).

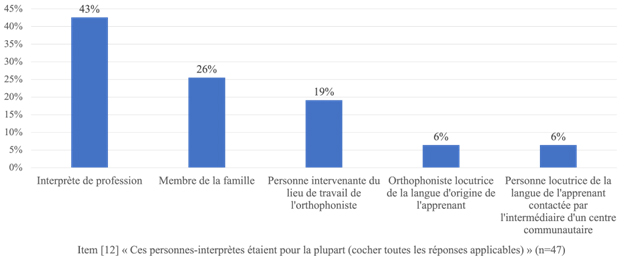

Souhaitant examiner l’enjeu portant sur le profil de la personne interprète par la question [12], les résultats présentés à la Figure 6 nous permettent de noter que le service d’interprétariat, lorsqu’il est utilisé, est majoritairement assuré par des interprètes professionnels (43 %), mais aussi par des membres de la famille de l’apprenant (26 %). Pourtant, cette dernière pratique soulève des préoccupations majeures amplement documentées (ASHA, n.d.; Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2018).

Figure 6

Distribution des réponses portant sur la personne interprète

En effet, ASHA (n.d.) met en garde contre le recours à des membres de la famille pour la traduction lors d’évaluations orthophoniques, étant donné que « [la] fiabilité de l’interprétation, de la translittération et/ou de la traduction peut être compromise en raison du conflit d’intérêts potentiel et de la formation souvent limitée du membre de la famille ou de l’ami » (sect. 2, paragr. 5).

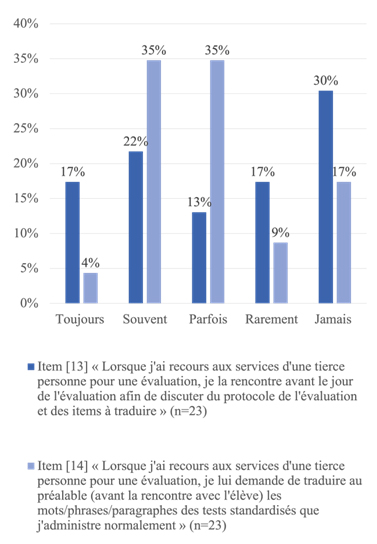

Un des enjeux dans le recours aux services d’une personne interprète est la collaboration entre la personne professionnelle et l’interprète, impliquant, entre autres, de s’assurer d’une compréhension commune de l’évaluation orthophonique en contexte plurilingue et de la nature du service d’interprétariat souhaité. La Figure 7 affiche les résultats aux questions [13] et [14] (n = 23) relatifs à la préparation de la rencontre d’évaluation avec la personne interprète.

Figure 7

Distribution des réponses aux questions sur les pratiques liés à la préparation préalable à l’évaluation en collaboration avec une personne interprète

Les résultats aux questions [13] et [14] démontrent qu’une grande part des participantes ne rencontrent pas la personne interprète avant le jour de l’évaluation. En revanche, la majorité demande une traduction des items préalablement à la rencontre avec l’apprenante ou l’apprenant. Il nous semble que cette dernière pratique ne soit pas recommandée si la personne assurant le service d’interprétariat est un membre de la famille de l’apprenante ou de l’apprenant.

En somme, ces différents constats démontrent la présence d’une importante variabilité dans les pratiques d’évaluation déclarées et des défis quant à l’application des recommandations pour l’évaluation en contexte de diversité linguistique. Nos résultats vont dans le sens de plusieurs études antérieures qui, pour expliquer cette variation des pratiques observée chez les orthophonistes, soulignent l’insuffisance de la formation des professionnelles sur le recours aux services d’interprétariat (ex. : Guiberson et Atkins, 2012; Hammers et al., 2004; Kritikos, 2003; Saenz et Langdon, 2021).

DISCUSSION

Les constats de cette enquête exploratoire confirment plusieurs enjeux documentés dans des travaux antérieurs et permettent d’éclairer les rôles professionnels des orthophonistes scolaires en matière d’évaluation en contexte de diversité linguistique, en mettant en lumière, d’une part, l’importance de l’identité linguistique et des croyances des orthophonistes à cet égard, et, d’autre part, les liens avec les rôles d’experte et de défenseuse.

Nos résultats tendent à montrer, dans un premier temps, que l’identité linguistique des participantes est un élément à considérer dans la compréhension de leur rôle professionnel. Ils appellent à une diversification des orthophonistes oeuvrant en milieu scolaire pour que le personnel reflète la diversité des effectifs scolaires. Au-delà de l’identité linguistique déclarée par les orthophonistes, le fait d’être plus à même de reconnaître la pluralité et la mouvance des pratiques et identités plurilingues (Sabatier, 2010) constitue un levier à l’adoption d’un rôle de défenseuse.

Concernant les croyances quant à l’évaluation langagière en contexte de diversité linguistique, nos résultats pointent également vers l’importance des croyances sur les rôles joués par les professionnelles en matière d’évaluation. En effet, comme abordé plus tôt, ces croyances contribuent nécessairement à la définition individuelle du rôle professionnel et à son opérationnalisation par le biais de pratiques. Les croyances erronées documentées reposent sur une perspective à la fois déficitaire et monolingue du développement langagier qui est susceptible de se traduire par des pratiques visant la disparition de la diversité linguistique (Armand, 2021). En cohérence avec d’autres travaux qui s’intéressent aux représentations que les orthophonistes entretiennent à l’égard du plurilinguisme, trop de participantes perçoivent toujours l’exposition à plusieurs langues comme une entrave au développement langagier harmonieux (Borri-Anadon et al., 2023). S’inscrivant en porte à faux avec l’état des connaissances actuelles, ces croyances constituent des obstacles à la mise en oeuvre à la fois des rôles d’experte et de défenseuse. Ces constats démontrent que des efforts restent à faire pour assurer une compréhension appropriée et nuancée du développement plurilingue par les orthophonistes et poursuivre la formation à cet égard (Derwing et al., 2014; Nader, 2022b, 2024).

Concernant les résultats liés aux pratiques évaluatives déclarées, ceux-ci confirment, à l’instar de plusieurs écrits antérieurs, des difficultés à recourir à des évaluations compréhensives dynamiques et différenciées (Borri-Anadon et al., 2021). Nos constats amènent à penser que ces difficultés pourraient s’expliquer par les tensions entre les rôles d’experte et de défenseuse. Par exemple, alors que le rôle d’experte invite les orthophonistes à évaluer les compétences langagières dans les différentes langues des apprenantes et apprenants, les pratiques déclarées par les participantes témoignent d’un fort recours aux tests standardisés, parfois avec le recours à l’interprète. Or, les traductions de tests standardisés sont rarement informatives, car elles ne reflètent pas les structures et les caractéristiques des différentes langues du répertoire linguistique des apprenants. De plus, ces outils peinent à considérer le statut sociolinguistique des langues en présence, notamment les langues minorisées, et par conséquent la valorisation et les occasions de les développer qui ont une incidence importante sur les capacités langagières évaluées (Montrul, 2008; Valdés, 2005). De ce fait, bien que recourant à une évaluation dans différentes langues, comme cela est recommandé, ces pratiques peuvent mener à une suridentification de troubles langagiers (Borri-Anadon, 2014). Ainsi, alors que le rôle d’experte invite à se conformer aux recommandations en vigueur, soit ici l’évaluation en plusieurs langues, celui de défenseuse invite les professionnelles à reconnaître les risques de ces pratiques.

Plus largement, notre démarche remet en question l’articulation entre ces deux rôles dans la pratique orthophonique en contexte de diversité linguistique. D’une part, le rôle d’experte, que l’ACOROA (2018) qualifie de « déterminant » (p. 8), s’inscrit dans une approche clinique et psychomédicale centrée sur les caractéristiques individuelles[6] de l’apprenant qui correspond à une représentation de la diversité en tant que phénomène individuel; alors que celui de défenseuse repose sur une perspective constructiviste et, par conséquent, correspond à une représentation de la diversité comme phénomène social (Borri-Anadon, 2024). D’autre part, en se focalisant sur des connaissances spécifiques qui doivent être appliquées et les recommandations issues des « données probantes », le rôle d’expert peut conférer aux orthophonistes « une impression d’objectivité » (Nader, 2022b, p. 401). Le rôle de défenseuse exige, quant à lui, le développement d’un regard réflexif et critique permettant de remettre en question et d’ajuster constamment les pratiques mises en place, voire de remettre en question les recommandations émises. À cet égard, le Guide de pratique en orthophonie scolaire (OOAQ, 2023b) suggère de « mettre en oeuvre une prestation de services collaborative axée sur l’environnement et pas seulement sur l’individu » (p. 3), de s’inscrire « dans une approche davantage éducative que clinique » (p. 9) et d’« être sensibles à la présence de préjugés défavorables ou de biais potentiels sur les plans culturel ou linguistique » (p. 34).

CONCLUSION ET LIMITES

Notre contribution vise à mieux comprendre les rôles professionnels des orthophonistes oeuvrant au Québec dans un contexte scolaire plurilingue. Nous avons examiné les données de 51 orthophonistes portant sur leur identité linguistique, leurs croyances quant à l’évaluation orthophonique et leurs pratiques d’évaluation déclarées.

Afin de dépasser les tensions et permettre une complémentarité entre les rôles d’experte et de défenseuse, il nous apparaît pertinent d’adopter une représentation complexe de la diversité où les caractéristiques individuelles ne sont plus considérées comme des conditions inhérentes et objectives, attestant de la présence ou de l’absence d’un trouble, mais comme le produit d’interactions (Borri-Anadon, 2024). En effet, comme l’affirme Duff (2019) « le social [est conceptualisé] comme inséparable du fonctionnement cognitif et émotionnel incarné de l’apprenant individuel » (p. 7). À cet égard, en complémentarité au rôle d’experte, le rôle de défenseuse permet de s’éloigner d’une perspective psychomédicale et de déployer des services équitables et éthiques à toute personne issue de contexte culturel et linguistique diversifié comme le revendiquent diverses organisations professionnelles (ASHA, 2017; Association canadienne des orthophonistes et des audiologistes, 1997; Orthophonie et audiologie Canada [OAC], 2024).

Toutefois, pour que cette complémentarité soit réellement effective, il est essentiel de donner la parole à ces professionnelles, par exemple dans le cadre d’une recherche-action participative, pour comprendre comment elles gèrent cette tension au quotidien, afin de mettre en lumière l’opérationnalisation du rôle de défenseuse dans un contexte où la diversité linguistique devrait être perçue comme la norme (OAC, 2024; Pavlenko, 2023).

À la lumière de nos travaux antérieurs (Borri-Anadon et al., 2018; Nader, 2022b, 2024), nos résultats, notamment la préséance du rôle d’experte centré sur une perspective psychomédicale, ne peuvent être dissociés des logiques organisationnelles dans lesquelles interviennent les orthophonistes scolaires. À cet égard, un premier pas serait de répondre à l’appel de l’OAC (2024) qui invite les orthophonistes à « plaider en faveur des meilleures pratiques d’évaluation, en particulier lorsqu’on demande d’utiliser des tests normalisés se conformant à des protocoles normalisés » (p. 7).

Pour terminer, il importe de souligner certaines limites de notre démarche. En premier lieu, alors que le réseau scolaire compte 1400 postes d’orthophonistes, dont 204 à pourvoir en janvier 2025 (MEQ, n.d.), la taille de notre échantillon exige de reconnaître la nature exploratoire de cette enquête et de considérer ces résultats avec prudence. De plus, le questionnaire n’a pas permis de recueillir d’informations sur l’environnement linguistique des participantes (p. ex. : leur région d’exercice, leur entourage familial), ce qui pourrait faire partie d’une étude complémentaire pour affiner certains de nos résultats. Enfin, à l’instar d’enquêtes similaires reposant sur des sondages en ligne, il n’a pas été possible de s’assurer de la conformité de la compréhension des questions par les répondantes, ce qui peut engendrer de fausses réponses. C’est le cas notamment de la question 7, dont la formulation « s’ils le peuvent » peut évoquer à la fois la possibilité qu’ont les parents à communiquer dans cette langue (c.-à-d. leurs compétences en français) ou à leur sentiment d’appartenance à cette communauté linguistique (c.-à-d. leur rapport psycho-identitaire au français). Finalement, nos analyses statistiques reposent sur une description de fréquences de réponses en termes de pourcentages, ce qui limite les interprétations. Des analyses confirmatrices plus approfondies pourraient faire l’objet d’une autre contribution visant à documenter les relations entre les variables étudiées.

Parties annexes

Annexe

Questions examinées issues du sondage

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes répondantes à cette enquête exploratoire, réalisée sans soutien financier. Nous remercions également les personnes ayant évalué cet article pour leurs judicieux commentaires.

Notes

-

[1]

Dans cette contribution, les termes apprenantes et apprenants seront privilégiés pour inclure à la fois les enfants de l’éducation préscolaire et les élèves du secteur jeunes.

-

[2]

Nous faisons référence à ces apprenantes et apprenants comme « plurilingues » pour éviter de renforcer une lecture déficitaire de leur répertoire linguistique. En effet, le concept même d’« allophonie » est remis en question, du fait qu’il engendre une vision déficitaire et lacunaire de la situation linguistique de l’apprenante ou de l’apprenant et de sa compétence plurielle (Coste et al., 1997/ 2009). Selon Marchadour (2023), « la catégorisation d’allophone ne concerne donc pas tant la désignation des langues qu’ils parlent et les qualités linguistiques dont ils sont dotés que la langue qu’ils ne parlent pas (encore) et surtout le défaut que cela représente » (p. 53).

-

[3]

Le choix du genre féminin pour désigner les orthophonistes s’appuie sur le fait qu’il s’agit d’une profession majoritairement féminine. En effet, 97 % des orthophonistes inscrites au tableau de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec au 31 mai 2023 s’identifient comme femmes (OOAQ, 2023a).

-

[4]

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS, 2007) définit les élèves HDAA à partir de divers critères. Les élèves « handicapés » doivent correspondre à une série de conditions permettant de leur attribuer un code de difficulté, alors que les seconds sont considérés comme ne progressant pas suffisamment dans leurs apprentissages scolaires ou présentant « un déficit important de la capacité d’adaptation » (p. 24).

-

[5]

Il s’agit des rôles suivants : experte, communicatrice, collaboratrice, défenseuse, érudite, gestionnaire et professionnelle.

-

[6]

Par caractéristiques individuelles, nous faisons référence aux facteurs individuels amplement documentés dans les recherches et les écrits issus du champ de l’acquisition des langues secondes (voir p. ex. : Dörnyei et Kormos, 2000; Ellis, 2004), identifiés comme des facteurs intrinsèques à la personne, cognitifs et affectifs (ex. : les capacités de la mémoire de travail et de la mémoire phonologique, l’aptitude langagière et la motivation), et qui contribuent à expliquer les différences dans la performance des apprenantes et apprenants dans l’apprentissage d’une langue additionnelle. Ces facteurs contribuent à prédire, par extension, le développement langagier de l’apprenante ou de l’apprenant d’une langue seconde. D’autres termes peuvent être retrouvés dans la littérature, notamment différences individuelles.

Bibliographie

- Alliance canadienne des organismes réglementaires en orthophonie et en audiologie (ACOROA). (2018). Profil de compétences nationales pour l’orthophonie. https://www.sac-oac.ca/wp-content/uploads/2023/02/Profil-de-competences-nationales-pour-lorthophonie.pdf

- American Speech-Language Hearing Association (ASHA). (2017). Issues in ethics statement: Cultural and linguistic competence. https://www.asha.org/Practice/ethics/Cultural-and-Linguistic-Competence/

- American Speech-Language Hearing Association (ASHA). (n.d.). Collaborating with transliterators, and translators. https://www.asha.org/practice-portal/professional-issues/collaborating-with-interpreters/#collapse_1

- Armand, F. (2021). Enseignement du français en contexte de diversité linguistique au Québec : idéologies linguistiques et exemples de pratique en salle de classe. Dans M. Potvin, M.-O. Magnan, J. Larochelle-Audet et J.-L. Ratel (dir.), La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation au Québec : théorie et pratique (2e éd., p. 232-244). Fides Éducation.

- Association canadienne des orthophonistes et des audiologistes / Canadian Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists (CASLPA). (1997). Position paper on speech-language pathology and audiology in the multicultural, multilingual context. https://cjslpa.ca/files/1997_JSLPA_Vol_21/No_03_145-228/Crago_Westernoff_JSLPA_1997.pdf

- Ashforth, B. E. (2001). Role transitions in organizational life: An identity-based perspective. Éditions Lawrence erlbaum Associates.

- Beauregard, F. (2006). Représentations sociales des parents et des enseignants de leurs rôles dans l’intégration scolaire d’un élève dysphasique en classe ordinaire au primaire. Revue des sciences de l’éducation, 32(3), 545-566.

- Bedore, L. M. et Peña, E. D. (2008). Assessment of bilingual children for identification of language impairment: Current findings and implications for practice. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 11, 1-29.

- Biddle, B. J. (1979). Role theory: Expectations, identities, and behaviors. Academic Press.

- Bloder, T., Eikerling, M., Rinker, T. et Lorusso, M. L. (2021). Speech and language therapy service for multilingual children: Attitudes and approaches across four European countries. Sustainability, 13(21), 12143.

- Bloomfield, L. (1933). Language. Éditions Holt.

- Borri-Anadon, C. (2014). Pratiques évaluatives des orthophonistes à l’égard des élèves issus de minorités culturelles : une recherche interprétative-critique [thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal]. Archipel. https://archipel.uqam.ca/6351/1/D2628.pdf

- Borri-Anadon, C. (2024). Prendre en compte la diversité en contexte éducatif : quelques repères théoriques. Dans C. Beaudoin (dir.), La diversité en contextes éducatifs regards théoriques et pratiques (p. 65-84). Presses de l’Université du Québec.

- Borri-Anadon, C., Collins, T. et Boisvert, M. (2018). Pratiques d’évaluation en contexte pluriethnique et plurilingue : démarche d’accompagnement d’orthophonistes scolaires. Recherche et Formation, 89, 45-56. https://journals.openedition.org/rechercheformation/4357

- Borri-Anadon, C., Boisvert, M. et Lemaire, E. (2023). Processus d’évaluation des besoins à l’école québécoise : idéologies linguistiques d’orthophonistes scolaires et sentiment d’in/sécurité linguistique d’élèves plurilingues. Cahiers de l’ILOB, 13, 223-245. doi.org/10.18192/olbij.v13i1.6607

- Borri-Anadon, C., Audet, G. et Lemaire, E. (2021). Regards d’acteurs et d’actrices scolaires quant à l’engagement en faveur d’une culture d’équité dans des écoles secondaires québécoises. Recherches en éducation, 44, 57-71. https://doi.org/10.4000/ree.3352

- Borri-Anadon, C., Hirsch, S., Lemaire, E. et Bérubé, F. (en préparation). Des clés actualisées pour mieux comprendre la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en milieu scolaire : vue d’ensemble du Québec. Laboratoire, éducation, diversité en région (LEDIR), Université du Québec à Trois-Rivières et Direction de l’intégration linguistique et de l’éducation interculturelle (DILEI) (MEQ).

- Caesar, L. G. et Kohler, P. D. (2007). The state of school-based bilingual assessment: actual practice versus recommended guidelines. Language, speech, and hearing services in schools, 38(3), 190-200. https://doi.org/10.1044/0161-1461(2007/020)

- Chappuis, R. et Thomas, R. (1995). Rôle et statut. Presses universitaires de France.

- Choo, A. L., Smith, S. A. et Li, H. (2022). Prevalence, severity and risk factors for speech disorders in US children: the National Survey of Children's Health. Journal of Monolingual & Bilingual Speech (JMBS), 4(1), 109-126.

- Coenen-Huther, J. (2005). Heurs et malheurs du concept de rôle social. Revue européenne des Sciences sociales, XLIII (132), 65-82.

- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). (2018). Le respect des droits des élèves HDAA et l’organisation des services éducatifs dans le réseau scolaire québécois : une étude systémique. https://cdpdj.qc.ca/storage/app/media/vos-droits/qu-est-ce-que/droits-des-eleves-HDAA/etude_inclusion_EHDAA.pdf

- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). (2024). Le respect des droits des élèves HDAA : un état des lieux. https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/synthese_colloque-EHDAA.pdf

- Coste, D., Moore, D. et Zarate, G. (1997 / 2009). Compétence plurilingue et pluriculturelle : vers un Cadre Européen Commun de référence pour l’enseignement et l’apprentissage des langues vivantes : études préparatoires. Éditions du Conseil de l’Europe. https://www.academia.edu/62560466/Comp%C3%A9tence_plurilingue_et_pluriculturelle_Vers_un_cadre_europ%C3%A9en_commun_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_pour_l_enseignement_et_l_apprentissage_des_langues_vivantes_%C3%A9tudes_pr%C3%A9paratoires

- De Houwer, A. (2006). Le développement harmonieux ou non harmonieux du bilinguisme de l’enfant au sein de la famille. Langage et société, 116, 29-49. https://doi.org/10.3917/ls.116.0029

- Demeuse, M. et Baye, A. (2008). Indicateurs d’équité éducative : une analyse de la ségrégation académique et sociale dans les pays européens. Revue française de pédagogie, 165, 91-103.

- Derwing, T. M., Fraser, H., Kang, O. et Thomson, R. (2014). L2 accent and ethics: Issues that merit attention. Dans A. Mahboob et L. Barratt (dir.), Englishes in multilingual contexts. Springer.

- Dörnyei, Z. et Kormos, J. (2000). The role of individual and social variables in oral task performance. Language Teaching Research, 4, 275-300.

- Duff, P. A. (2019). Social dimensions and processes in second language acquisition : Multilingual socialization in transnational contexts. The Modern Language Journal, 103(1), 6-22. https://doi.org/10.1111/modl.12534

- Ellis, R. (2004). Individual differences in second language learning. The Handbook of Applied Linguistics, 525-551.

- Estienne, F. et Vander Linden, F. (2014). Les orthophonistes face au multilinguisme – résultats d’une enquête. Dans H. A Bijleveld, F. Éstienne et F. Vander Linden (dir.), Multilinguisme et orthophonie : réflexions à l’heure de l’Europe (p. 91-129). Elsevier Masson.

- Foster, M. E., Choo, A. et Smith, S. A. (2023). Speech-language disorder severity, academic success, and socioemotional functioning among multilingual and English children in the United States: The National Survey of Children’s Health. Frontiers in Psychology, 14. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1096145.

- Genesee, F., Paradis, J. et Crago, M. B. (2004). Assessment and intervention for children with dual language disorders. Dans S. F. Warren et M. E. Fey (dir.), Communication and Language Intervention Series : Vol. 11. Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and second language learning (p. 193-213). Paul H. Brooks Publishing.

- Grosjean, F. (1992). Another view of bilingualism. Dans R. J. Harris (dir.), Cognitive processing in bilinguals (p. 51–62). North-Holland.

- Grosjean, F. (2018). Ȇtre bilingue aujourd’hui. Revue française de linguistique appliquée, XXIII, 7-14. https://doi.org/10.3917/rfla.232.0007

- Grigorenko, E. L. (2009). Dynamic assessment and response to intervention: Two sides of one coin. Journal of learning disabilities, 42(2), 111-132.

- Green, T. F. (1971). The activities of teaching. McGraw-Hill.

- Guiberson, M. et Atkins, J. (2012). Speech-language pathologists’ preparation, practices, and perspectives on serving culturally and linguistically diverse children. Communication Disorders Quarterly, 33(3), 169-180. https://doi.org/10.1177/1525740110384132

- Gutierrez-Clennen, V. (1996). Perspective sociolinguistique d’évaluation du langage. Glossa, 50, 56-60.

- Hamers, J. F. (1990). Le développement langagier de l’enfant bilingue. Bulletin du Centre d’étude des plurilinguismes, 11, 1-34. https://www.persee.fr/doc/bcepl_0766-799x_1990_num_11_1_912

- Hammer, C. S., Detwiler, J. S., Detwiler, J., Blood, G. W. et Qualls, C. D. (2004). Speech-language pathologists’ training and confidence in serving Spanish-English bilingual children. Journal of Communication Disorders, 37(2), 91-108. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2003.07.002

- Hélot, C. (2007). Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école. L’Harmattan.

- Kritikos E. P. (2003). Speech-language pathologists’ beliefs about language assessment of bilingual/bicultural individuals. American journal of speech-language pathology, 12(1), 73-91. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2003.07.002

- Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l’éducation. Éditions Guérin.

- Lightbown, P. M. et Spada, N. (2017). How languages are learned (4e éd.). Oxford University Press.

- Marchadour, M. (2023). Allophones de France : réflexions sur l’idée d’une altérité linguistique à sens unique. Glottopol, 39. https://doi.org/10.4000/glottopol.3542

- Martucelli, D. (2002). Grammaires de l’individu. Gallimard.

- Mead, G. H. (1934). Mind, Self and Society. University of Chicago Press.

- Ministère de la Santé et des services sociaux (2018). Orientations ministérielles concernant la pratique de l’interprétariat dans les services de santé et les services sociaux au Québec. Direction des communications. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-406-03W.pdf

- Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). (1999). Une école adaptée à tous ses élèves : prendre le virage du succès. Politique de l’adaptation scolaire. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/41818

- Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). (2002). Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/services-educatifs-complementaires/Presentation-services-educatifs-complementaires.pdf

- Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). (2011). Indicateurs linguistiques dans le secteur de l’éducation. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2166135

- Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). (2023). Guide de soutien au milieu scolaire 2023-2024 – Intégration et réussite des élèves issus de l’immigration et éducation interculturelle. Éducation préscolaire, enseignement primaire et enseignement secondaire.

- Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). (n.d.). Tableau de bord de l’éducation : personnel scolaire : données au 20 janvier 2025. https://www.quebec.ca/education/indicateurs-statistiques/prescolaire-primaire-secondaire/tableau-de-bord

- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES). (2017). Politique de la réussite éducative : le plaisir d’apprendre, la chance de réussir. https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/politique_reussite_educative_10juillet_F_1.pdf

- Ministère de l’Enseignement, du Loisir et du Sport (MELS). (2007). L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf

- Montrul, S. (2013). Incomplete L1 acquisition. Dans J. Herschensohn et M. Young-Scholten (dir.), The Cambridge handbook of second language acquisition (p. 353-371). Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-handbook-of-second-language-acquisition/incomplete-l1-acquisition/114D5165BB404C36BCD3B813264B96A2

- Nader, M. (2024, avril). Orthophonie et acquisition de langues secondes : un pont en(core) en construction ? [Conférence plénière]. Linguistique et orthophonie : regards croisés sur le langage et les langues, UQAM. https://iss.uqam.ca/linguistique-et-orthophonie-regards-croises-sur-le-langage-et-les-langues-demi-journee-detude/

- Nader, M. (2022a). Bi-plurilinguisme, français langue seconde et orthophonie : vers une construction de connaissances communes [Conférence orale]. Journées professionnelles de l’OOAQ : « S’engager vers un avenir inclusif » (11-12 novembre 2022). Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec. https://portaildeveloppementprofessionnel.ooaq.qc.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=UvUGqm%2fgzmn796bvlzbVQw%3d%3d&id=cKU01OcgpKEtggClZEllpw%3d%3d

- Nader, M. (2022b). Speech-language pathologists and L2 speakers. Dans T. M. Derwing, M. J. Munro et R. I. Thomson (dir.), The Routledge handbook of second-language acquisition and speaking (p. 399-412). Routledge.

- Newbury, J., Bartoszewicz Poole, A. et Theys, C. (2020). Current practices of New Zealand speech-language pathologists working with multilingual children. International Journal of Speech-Language Pathology, 22(5), 571-582. https://doi.org/10.1080/17549507.2020.1712476

- Orellana, C. I., Wada, R. et Gillam, R. B. (2019). The use of dynamic assessment for the diagnosis of language disorders in bilingual children: A meta-analysis. American Journal of Speech-Language Pathology, 28(3), 1298-1317. https://doi.org/10.1044/2019_AJSLP-18-0202

- Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ). (n. d.). L’évaluation de l’orthophoniste chez les jeunes enfants. https://www.ooaq.qc.ca/consulter/orthophoniste/orthophonie-chez-les-jeunes-enfants/evaluation-orthophoniste-chez-jeunes-enfants/

- Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ). (2023a). Rapport annuel 2022-2023. https://www.ooaq.qc.ca/media/sbyplsud/ooaq_ra_2022-2023.pdf

- Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ). (2023b). Guide de pratique en orthophonie scolaire. https://www.ooaq.qc.ca/media/4agll2ju/guide_pratique_ortho_scolaire_v7.pdf

- Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ). (2021). Le trouble développemental du langage. https://www.ooaq.qc.ca/media/wlmcmg0p/brochure-trouble-developpemental-du-langage-2024.pdf

- Orthophonie et audiologie Canada (OAC) / Speech-Language & Audiology Canada (SAC). (2024, février). Exposé de position d’OAC. Services d’orthophonie en milieu scolaire dans un contexte multilingue. https://www.sac-oac.ca/wp-content/uploads/2024/02/2024-Multilingualism-in-Schools_Final-FR.pdf

- Oswald, D., Coutinho, M. J., Best, A. M. et Singh, N. N. (1999). Ethnic representation in Special Education: The influence of school-related economic and demographic variables. The Journal of Special Education, 32, 194-206.

- Oxley, E., Cattani, A., Chondrogianni, V., White, L. et De Cat, C. (2019). Assessing EAL Children’s Oral Language: A Survey of Professional Practices in the UK. https://doi.org/10.31219/osf.io/2vjwe

- Paradis, J., Genesee, F. et Crago, M. B. (2021). Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and second language learning (3e éd.). Brookes Publishing.

- Parsons, T. (1955). Éléments pour une sociologie de l’action. Plon.

- Pavlenko, A. (2023). Multilingualism and historical amnesia: An introduction. Dans Pavlenko, A. (dir.), Multilingualism and history. Cambridge University Press. https://www.anetapavlenko.com/pdf/Pavlenko_2023_Chapter_1_proofs.pdf

- Perlman, H. (1973). L’adulte et ses rôles. Éditions du Centurion / Bayard.

- Roseberry-McKibbin, C., Brice, A. et O’Hanlon, L. (2005). Serving English language learners in public school settings. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 36(1), 48-61. 10.1044/0161-1461(2005/005)

- Rousseau, N., Point, M. et Vienneau, R. (2016). Les enjeux de l’intégration et de l’inclusion scolaire des élèves à risque du primaire et du secondaire : méta-analyse et méta-synthèse. Fonds de recherche du Québec – Société et culture. https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/06/pc_rousseaun_rapport_integration-inclusion.pdf

- Sabatier, C. (2010). Plurilinguismes, représentations et identités : des pratiques des locuteurs aux définitions des linguistes. Nouvelles perspectives en sciences sociales, 6(1), 125-161. https://doi.org/10.7202/1000485ar

- Saenz, T. I. et Langdon, H. W. (2021). Speech-language pathologists’ experiences with interpreters in the school setting: A preliminary study. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 6(6), 1678-1689. https://doi.org/10.1044/2021_PERSP-20-00166

- Statistique Canada (2022, août 17). Increasing diversity of languages, other than English or French, spoken at home. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2022051-eng.htm

- Stow, C. et Dodd, B. (2005). A survey of bilingual children referred for investigation of communication disorders: A comparison with monolingual children referred in one area in England. Journal of Multilingual Communication Disorders, 3, 1-23.

- Sullivan, A. (2011). Disproportionality in special education identification and placement of English Language Learners. Exceptional Children, 77, 317-334.

- Thordardottir, E. (2015). Proposed diagnostic procedures for use in bilingual and cross-linguistic contexts. Dans S. Armon-Lotem, J. de Jong et N. Meir (dir.), Assessing multilingual children: Disentangling bilingualism from language impairment (p. 331-358). Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781783093137-014

- Trépanier, N. S. (2019a). La réponse à l’intervention et l’offre de services multipaliers pour soutenir l’inclusion scolaire : un paradoxe à visée d’exclusion des élèves en situation de handicap. McGill Journal of Education / Revue des sciences de l’éducation de McGill, 54(2), 284-304.

- Trépanier, N. S. (2019b). Des modèles de service d’orthopédagogie. Éditions JFD.

- Valdés, G. (2005). Bilingualism, heritage language learners, and SLA research: Opportunities lost or seized? Modern Language Journal, 89, 410-426.

Parties annexes

Acknowledgements

We would like to thank everyone who responded to this exploratory survey, which was conducted without financial support. We also thank those who reviewed this article for their thoughtful feedback.

Parties annexes

Gracias

Queremos dar las gracias a las personas que contestaron esta encuesta exploratoria, realizada sin apoyo financiero. También agradecemos a las personas que evaluaron este artículo, por sus juiciosos comentarios.

Liste des figures

Figure 1

Distribution des réponses aux questions sur les croyances quant au plurilinguisme

Figure 2

Distribution des réponses à la question portant sur l’outil d’évaluation

Figure 3

Distribution des réponses concernant les pratiques d’évaluation dynamique

Figure 4

Pourcentage de participantes ayant eu recours à des services d’interprètes

Figure 5

Distribution des réponses portant sur le recours au service d’interprète

Figure 6

Distribution des réponses portant sur la personne interprète

Figure 7

Distribution des réponses aux questions sur les pratiques liés à la préparation préalable à l’évaluation en collaboration avec une personne interprète

Liste des tableaux

Tableau 1

Identité linguistique déclarée