Résumés

Résumé

L’importance de la prise en compte de la diversité par les professionnelles et professionnels des services complémentaires devrait se refléter dans le contenu des formations qui leur sont offertes. Cette contribution vise à documenter les pratiques de formation à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique des professionnelles et professionnels des services complémentaires mises en oeuvre à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Vingt-deux personnes formatrices, professeures ou professeurs et chargées ou chargés de cours provenant de quatre départements visant principalement la formation de ces professionnelles et professionnels, ont rempli un questionnaire en ligne. Cela a permis de collecter 38 fiches-réponse (une par cours auto-identifié comme pertinent) portant sur 31 cours différents. De l’analyse descriptive de ces données, quatre principaux constats se dégagent : 1) une prévalence du marqueur général « ethnoculturel » centré exclusivement sur l’Autre, en comparaison aux marqueurs plus spécifiques; 2) des pratiques prépondérantes de formation « sur » la diversité; 3) une pluralité de pratiques déclarées; 4) une centration sur la finalité d’équité et une place mitigée accordée à la finalité de transformation sociale. Cet état de la situation permet de contribuer à la compréhension des enjeux rencontrés par les personnes formatrices, ainsi que des défis liés à la documentation de ces enjeux.

Abstract

The importance of taking diversity into account should be reflected in training content for complementary services professionals. This article aims to document training practices for these professionals at University of Quebec in Trois-Rivières (UQTR) that focus on taking ethnocultural, religious and linguistic diversity into account. Twenty-two instructors, professors, and lecturers from four departments dealing mainly with training complementary services professionals, filled out an online questionnaire. This resulted in the collection of 38 answer files (one per course self-identified as relevant) for 31 different courses. From the descriptive analysis of these data, four main findings emerged: 1) A prevalence of the general "ethnocultural" marker focused exclusively on the Other, compared to more specific markers; 2) Predominant training practices "about" diversity; 3) A range of declared practices; 4) A focus on the goal of equity, and less importance given to the goal of social transformation. This status report contributes to understanding issues instructors face as well as challenges in documenting these issues.

Resumen

La importancia, por las personas profesionales de los servicios complementarios, de tomar en cuenta la diversidad debería reflejarse en el contenido de las formaciones que se les ofrecen. Este artículo tiene por objetivo documentar las prácticas de formación implementadas en la Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en cuanto a la toma en cuenta de la diversidad etnocultural, religiosa y lingüística de las personas profesionales de los servicios complementarios. Veintidós personas formadoras, profesoras y encargadas de curso procedentes de cuatro departamentos, que apuntan principalmente a la formación de estas y estos profesionales, llenaron un cuestionario en línea. Eso permitió recolectar 38 hojas de respuestas (una para cada curso autoidentificado como pertinente) en torno a 31 cursos diferentes. Se destacan del análisis descriptivo de estos datos cuatro principales constataciones: 1) una prevalencia del indicador general «etnocultural» centrado exclusivamente en el Otro, en comparación con los indicadores más específicos; 2) unas prácticas preponderantes de formación «sobre» la diversidad; 3) una pluralidad de prácticas declaradas; 4) un enfoque sobre la finalidad de equidad y un lugar cuestionable otorgado a la finalidad de transformación social. Este estado de la situación permite contribuir a la comprensión de los retos encontrados por las personas formadoras así como de los desafíos vinculados con la documentación de estos retos.

Corps de l’article

INTRODUCTION

L’université québécoise est confrontée à des transformations importantes quant à la réalisation de sa mission d’enseignement, de recherche et de création, de transfert de connaissances et de service aux collectivités (Fonds de recherche du Québec [FRQ], 2021a). Parmi ces transformations, mentionnons l’adhésion progressive des communautés universitaires, depuis 2017, aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) (FRQ, 2021b; Gouvernement du Canada, 2019, Magnan et al. 2024), et plus spécifiquement à l’instauration de pratiques de formation en phase avec les réalités sociales des contextes dans lesquels ces communautés s’insèrent. C’est le cas notamment de la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique québécoise, marquée notamment par la présence des populations issues de l’immigration ou racisées, ainsi que des 11 nations autochtones, qui ont toutes des histoires, des langues et des cultures distinctes. À cet égard, Akkari et Santiago (2017) avancent que les universités doivent contribuer « à la formation de citoyens engagés dans la lutte contre la discrimination des peuples, des cultures, et susceptibles de mettre en oeuvre des épistémologies alternatives » (p. 108).

Toutefois, tant en recherche qu’en formation, peu de pratiques effectives permettent d’opérationnaliser ces pistes. Lorsque des pratiques sont développées, c’est généralement dans des contextes caractérisés par une présence marquée des populations immigrantes et racisées, ce qui témoigne, d’une part, que la recherche abordant les questions autochtones en formation reste partielle et, somme toute, récente (Côté, 2019; McAndrew et al., 2015); et, d’autre part, que, malgré que la prise en compte de la diversité soit de plus en plus l’objet de préoccupations dans les institutions situées dans des régions encore pensées comme « homogènes », les enjeux spécifiques qui y sont vécus peinent à être considérés (Vatz Laaroussi et Bezzi, 2010; Hirsch et Borri-Anadon, 2023; Hirsch et al. 2021; Larochelle-Audet et al., 2013; Borri-Anadon et al., 2018).

La présente contribution s’intéresse à la formation d’une catégorie spécifique du personnel scolaire, soit celle dont les membres offrent des services complémentaires et dont le rôle est crucial pour la mise en place de divers services, incluant des services d’aide et de soutien, de vie scolaire, ainsi que de promotion et de prévention (Ministère de l’Éducation du Québec, 2002). Comprenant une diversité de champs d’intervention (p. ex. : orthophonie, psychoéducation, bibliothéconomie, sciences infirmières, travail social), ces professionnelles et professionnels oeuvrent en contextes éducatifs marqués par une diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. D’ailleurs, plusieurs orientations professionnelles récentes les invitent à mettre en oeuvre des pratiques inclusives et équitables à cet égard (p. ex. : Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, 2024; Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2021; 2020; Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, 2019; Orthophonie et audiologie Canada, 2024).

Ainsi, cette contribution vise à documenter les pratiques de formation à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique des professionnelles et professionnels des services complémentaires mises en oeuvre par le corps enseignant de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Située en Mauricie, une région administrative du Québec qui, bien que longtemps réputée homogène sur le plan de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, est marquée par une diversité historique et plus récente (Borri-Anadon et al., sous presse), l’UQTR a adopté récemment une politique institutionnelle sur l’EDI (UQTR, 2022) qui rappelle l’importance de valoriser la diversité, mais également de lutter contre les préjugés et les discriminations vécus en son sein. Les constats présentés ici proviennent d’un projet plus large[1] et concernent un échantillon de personnes répondantes oeuvrant dans les départements assurant la formation de certains de ces professionnels et professionnelles.

CADRE DE RÉFÉRENCE

Afin de répondre à l’objectif visé, il importe de spécifier ce qui est entendu par la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en formation des personnels oeuvrant en contextes éducatifs.

Parler de diversité engendre des enjeux conceptuels importants. D’une part, il s’agit d’un concept faisant l’objet de plusieurs critiques, notamment au regard de son caractère occultant les inégalités (Bilge, 2020; Doytcheva, 2020). D’autre part, il s’agit d’un concept polysémique qui permet d’appréhender une pluralité de marqueurs sociaux, dont, dans le cas qui nous concerne, les marqueurs ethnoculturels, religieux et linguistique. Ces trois marqueurs, souvent étudiés conjointement, permettent en effet d’appréhender diversité et réalités sociales, dont les populations d’immigration récente et celles d’implantation ancienne, mais également les nations autochtones et autres groupes racisés ou minorisés sur les plans linguistique ou religieux. Le concept de marqueurs s’inscrit dans une perspective constructiviste de la diversité et est défini à partir du concept de frontières de l’ethnicité de Juteau (2018), soit des « lignes de démarcation qui impliquent l’existence de systèmes distincts de relations sociales et des mécanismes destinés à les maintenir » (p. 30). Ainsi, la diversité est conçue comme une construction sociale créée par la mobilisation de ces marqueurs à travers des identités ou des appartenances revendiquées, ou des catégories attribuées. Autrement dit, parler de la diversité, c’est mettre de l’avant différents éléments qui jouent le rôle de marqueurs, car considérés importants dans la définition des individus : leurs langues parlées, leurs appartenances ethniques ou religieuses, etc.

Dans une perspective EDI, les pratiques de formation à la prise en compte de la diversité peuvent être définies à la fois en tant qu’intentions et en tant que gestes posés (Barbier, 2011; Beillerot, 2000) afin de poursuivre les deux finalités de l’éducation inclusive, soit l’équité et la transformation sociale (Potvin, 2018). L’équité, pour le Conseil supérieur de l’éducation (2016), est « la recherche d’un traitement qui tient compte des différences de chacun, donc qui ne s’applique pas de la même façon pour tout le monde : cela peut notamment signifier distribuer inégalement des ressources pour créer des conditions d’égalité de chances » (p. 9). Ainsi, l’équité consiste en la mise en place de pratiques ciblées et différenciées à l’égard d’individus appartenant à un groupe historiquement discriminé ou considéré comme cumulant plusieurs facteurs de vulnérabilité, visant à réduire ou à éviter les désavantages découlant de certaines pratiques ou processus institutionnels qu’ils sont susceptibles de subir. La finalité de transformation sociale consiste, quant à elle, en la mise en place de pratiques permettant de tendre vers une plus grande participation sociale de tous et toutes dans une perspective de coresponsabilité (Potvin, 2018). Pour ce faire, les personnes formatrices peuvent reposer sur différentes approches relatives à la diversité, qui sont souvent complémentaires (Potvin, 2017). En effet, une recension de 114 études (Potvin et al. 2015) a permis de définir ces dernières en les distinguant et en mettant en lumière leurs éléments communs. Alors qu’une approche multiculturelle se centre sur les connaissances des divers groupes sociaux, une approche interculturelle favorise les échanges entre ces groupes. Une approche critique et antiraciste cherche de son côté à identifier les rapports de pouvoir en jeu et à y faire face, en mettant l’accent sur les mécanismes historiques et sociologiques conduisant à l’exclusion des personnes de groupes minorisés. D’autres pratiques invitent les personnes étudiantes à reconnaître leur position sociale et leurs biais, en adoptant une approche réflexive (Potvin et al., 2015).

Enfin, en nous inspirant du cadre d’éducation sur, par et pour les droits que présente Potvin (2017), nous retenons trois entrées pour appréhender les pratiques de formation à la prise en compte de la diversité. Ainsi, il est possible de distinguer des pratiques de formation sur, par/avec et pour la diversité selon le statut (objet, ressource ou visée) qu’elles accordent à cette dernière (Hirsch et Borri-Anadon, 2018). Correspondant en grande partie à l’approche multiculturelle, une première entrée sur la diversité, accorde à cette dernière le statut d’objet de formation (Hirsch et Borri-Anadon, 2018), visant l’acquisition de savoirs sur les différents groupes d’appartenance définis à partir des concepts de culture et d’identité (Potvin et al., 2015). Elle se traduit par des pratiques de formation plus transmissives, centrées sur des contenus descriptifs (Larochelle-Audet et al., 2013). Si cette entrée est un point de départ essentiel pour encourager la (re)connaissance de l’Autre, elle a aussi fait l’objet de vives critiques, notamment lorsqu’elle ne s’accompagne pas des autres entrées, par son risque d’essentialisation (Larochelle-Audet, et al. 2021) et « sa perspective plus individualisante et moins critique au regard des inégalités et des discriminations dans les milieux éducatifs, portant plutôt leur regard sur le passé ou sur ce qui se produit ailleurs » (Potvin et al., 2015, p. 137).

Une seconde entrée permet de cerner les pratiques de formation par ou avec la diversité, où cette dernière a le statut de ressource ou de dispositif de formation. Les pratiques de formation par la diversité reposent principalement sur l’approche interculturelle en accordant une place prépondérante aux savoir-faire, soit « aux interactions et au dialogue entre porteurs de cultures » (Potvin et al., 2015, p. 138). Elles visent notamment une compréhension mutuelle par le recours à des témoignages, à des incidents critiques ou à des jumelages. Les pratiques de formation avec la diversité, quant à elles, tendent davantage vers une approche critique et antiraciste, notamment parce qu’elles obligent une certaine négociation du contenu proposé avec les personnes concernées, valorisent la voix de populations minorisées et reconnaissent leur contribution effective dans la formation (Hirsch et Borri-Anadon, 2018).

Les pratiques de formation pour la diversité reposent sur les approches antiraciste et réflexive en visant le développement d’une perspective critique à l’égard de ce qui est considéré comme faisant partie de la diversité et du rôle du contexte sociohistorique et politique. Ici la diversité constitue la visée même de la pratique. Pour ce faire, cette entrée mise sur des pratiques de formation soutenant la réflexivité des personnes formatrices et étudiantes, de même que sur leur engagement concret à agir au sein même de leur communauté (Hirsch et Borri-Anadon, 2018).

À la lumière de ces considérations, les marqueurs de la diversité mobilisés, les finalités de l’éducation inclusive poursuivies ainsi que les approches relatives à la diversité adoptées constituent des éléments heuristiquement riches pour documenter les pratiques de formation à la prise en compte de la diversité.

DÉMARCHE EMPRUNTÉE

Soulignons d’entrée de jeu que le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’UQTR a confirmé que le présent projet ne nécessite pas de certification éthique, mais que les lignes directrices en matière de conduite responsable en recherche ont tout de même été suivies. La présente contribution repose sur une partie d’une enquête quantitative descriptive et exploratoire réalisée à l’échelle de plusieurs départements de l’UQTR (Borri-Anadon et al., 2023a). Elle s’attarde à un sous-échantillon portant spécifiquement sur la formation des professionnelles et professionnels des services complémentaires. Nous aborderons ici trois étapes de cette enquête, soit 1) l’élaboration d’un questionnaire autoadministré en ligne visant à documenter les pratiques de formation à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique; 2) la passation du questionnaire; et 3) l’analyse des données recueillies.

L’élaboration du questionnaire a débuté par l’identification de l’offre de cours récente en la matière. Pour ce faire, parmi tous les cours offerts entre 2020 et 2023 dans les départements ciblés, 182 ont été identifiés par la présence, dans leur titre ou descriptif, de divers mots-clés liés à la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Ces descriptifs ont été analysés afin de générer une liste de notions abordées et de pratiques de prise en compte de la diversité qui ont été utilisées dans les questions à choix de réponse, et de confirmer la pertinence des considérations théoriques présentées. Une première version du questionnaire a fait l’objet d’une mise à l’essai par les membres de l’équipe de recherche qui dispensent elles-mêmes certains de ces cours. De plus, le questionnaire a été rempli à partir de cinq plans de cours provenant de quatre départements différents et abordant l’ensemble des notions abordées, ce qui a permis de clarifier et de confirmer la formulation des questions. Ces démarches ont permis de tendre vers une certaine validité de construit et de contenu, par exemple en s’assurant de la clarté des questions et de l’adéquation de l’instrument pour une diversité de cours. Le questionnaire comprend 15 questions : 13 questions à choix de réponse fermée suivies d’un espace pour apporter des précisions portant sur les marqueurs, populations et notions abordés, les objectifs poursuivis, les approches relatives à la diversité adoptées, ainsi que les pratiques mises en oeuvre. De plus, deux questions ouvertes invitaient les personnes répondantes à fournir des exemples de ces dernières (pour consulter le questionnaire, voir Borri-Anadon et al., 2023a). Au total, 86 personnes formatrices, professeures ou professeurs et chargées ou chargés de cours, ciblées via le répertoire des cours de l’université, ont été invitées à répondre à un questionnaire en ligne accessible via la plateforme Google.

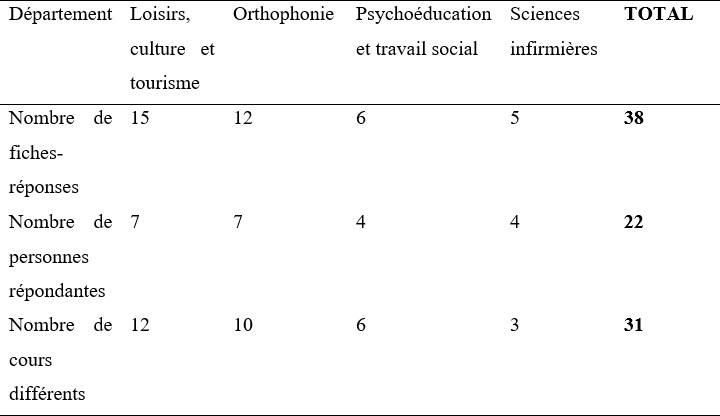

Nous présentons ici les données recueillies auprès de 22 personnes répondantes (16 femmes, 6 hommes), issues de 4 départements contribuant à la formation des personnes professionnelles des services complémentaires, soit : loisirs, culture et tourisme; orthophonie; psychoéducation et travail social; et sciences infirmières. Un total de 38 fiches-réponses, portant sur 31 cours différents (voir Tableau 1), ont été remplies. En effet, certains cours ont été mentionnés plusieurs fois par des personnes répondantes différentes, et une même personne répondante pouvait répondre pour plus d’un cours.

Tableau 1

Nombre de fiches-réponses, de personnes répondantes et de cours différents par département

L’analyse des fiches-réponses au questionnaire électronique a reposé sur des analyses statistiques descriptives, ainsi qu’une analyse de contenu des précisions apportées et des exemples fournis. Basée sur une approche inductive délibératoire, c’est-à-dire reposant sur les considérations théoriques exposées dans le cadre de référence (Savoie-Zajc, 2018), l’analyse des fiches-réponses a permis de documenter les pratiques mises en oeuvre à l’UQTR en matière de formation à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique des professionnelles et professionnels des services complémentaires.

PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

La présentation des résultats est organisée afin de dégager, puis de discuter, chacun des quatre principaux constats relatifs aux pratiques de formation documentées, soit la prévalence du marqueur ethnoculturel, la prépondérance des pratiques sur la diversité, la pluralité des pratiques déclarées et la finalité des pratiques mises en place.

Une prévalence du marqueur ethnoculturel en comparaison aux marqueurs plus spécifiques et une diversité centrée exclusivement sur l’Autre

Cinq questions du questionnaire visaient à relever les marqueurs de la diversité abordés de manière intentionnelle et planifiée au sein des 38 fiches-réponses obtenues. La diversité ethnoculturelle est celle qui est la plus abordée (87 %, n = 33), suivie de la diversité linguistique (61 %, n = 23), des réalités autochtones (58 %, n = 22), de l’expérience du racisme (47 %, n = 18) et, enfin, de la diversité religieuse (21 %, n = 8).

Parmi l’ensemble des réponses à ces questions, seulement 5 % (n = 2) abordent tous les marqueurs et 3 % (n = 1) n’abordent aucun d’entre eux, ce qui signifie que 97 % (n = 37) des réponses abordent au moins un marqueur.

Les personnes répondantes pouvaient, si elles le souhaitaient, préciser les populations ou groupes spécifiques abordés. Ces réponses libres permettent de fournir des exemples ou de distinguer entre les personnes qui abordent les réalités de manière plus générale, et celles qui abordent des groupes plus précis. Sur les sept précisions apportées en lien avec le marqueur ethnoculturel, cinq abordent la question de manière générale (par exemple « communautés issues de l’immigration » ou « populations immigrantes ») et deux se basent sur des exemples plus spécifiques, dont des régions du monde et des groupes ethnoculturels spécifiques (définis par leur appartenance nationale, par exemple « Marocains », ou continentale, par exemple « Asie du Sud »). Ainsi, la diversité ethnoculturelle semble abordée de manière générale plutôt que spécifique.

En revanche, des exemples spécifiques sont plus souvent cités lorsqu’il s’agit des « réalités autochtones ». Sur les huit réponses qui ont apporté des précisions, deux abordent des nations autochtones précises (les peuples nommés sont les Atikamekw, les Cris, les Inuits et les Innus) ou des problématiques spécifiques (« définition du concept de santé mentale selon certains premiers peuples », « autochtones en milieu urbain ») et quatre mentionnent les réalités autochtones de manière plus générale, sans nommer une nation en particulier (p. ex. : « Premières Nations d’Amérique du Nord »). Cela nous semble cohérent avec les réflexions sur les racismes spécifiques et le fait que les peuples autochtones sont les occupants originels du territoire et font face à des défis particuliers liés à la colonisation et au génocide (Commission des droits de la personne et de la jeunesse, 2021).

C’est le cas également, d’une part, de la diversité linguistique où, parmi les 11 précisions, 3 se réfèrent à des enjeux plus larges (« besoin de recours à des interprètes »; « modes de communications comme déterminant social de la santé », « les aspects de la communication dans les activités de loisir ») et, d’autre part, de la diversité religieuse, où ce qui est mis de l’avant est une connaissance plus précise de certains groupes ou de certaines réalités. Concernant le marqueur lié à l’expérience du racisme, trois précisions ont été mentionnées, dont une relative aux « populations afrodescendantes ».

Ces données nous permettent de formuler notre premier constat relatif aux marqueurs de la diversité abordés. Il s’avère que le marqueur ethnoculturel est le plus abordé et qu’il l’est de manière plus générale, alors que les autres marqueurs sont abordés de façon plus spécifique, en se centrant sur des nations autochtones, des groupes minorisés sur les plans religieux ou linguistique, ou des groupes racisés. En outre, les marqueurs liés à l’expérience du racisme ou à la religion sont beaucoup moins présents dans les réponses recueillies. Cela pourrait indiquer un certain malaise ou une méconnaissance face à ces marqueurs, ou, encore, la perception que ces questions sont considérées moins légitimes que celles, notamment, liées à la culture et à la langue de manière générale (Borri-Anadon et al., 2023b; Boukhari, 2020; Tremblay, 2009). Ce constat converge également avec les conclusions de Larochelle-Audet et al. (2013) qui mettent de l’avant « le choix de certains milieux de privilégier une approche large des diversités » (p. 86).

Enfin, soulignons que la très grande majorité des précisions ajoutées aborde des groupes minorisés au Québec, ce qui traduit une conception de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique centrée exclusivement sur l’Autre. Ainsi, nos données tendent à confirmer le fait que la formation à la prise en compte de cette diversité en contextes éducatifs peine à reconnaître la participation du groupe majoritaire à ce rapport social (St-Pierre et al., 2023). En effet, déjà en 2013, Larochelle-Audet et al. déploraient l’absence de « l’Autre majoritaire » dans la formation à l’enseignement.

Des pratiques de formation sur la diversité prépondérantes

Les réponses au questionnaire permettent de dégager le statut accordé à la diversité parmi les pratiques de formation à travers les objectifs généraux poursuivis, les approches pédagogiques utilisées ainsi que les notions abordées de manière intentionnelle et planifiée.

À la question sur les objectifs généraux poursuivis, pour laquelle les personnes répondantes pouvaient cocher tout ce qui s’applique, sur l’ensemble des 83 réponses obtenues, l’objectif de « sensibiliser les personnes étudiantes à la diversité des réalités ethnoculturelles, linguistiques ou religieuses au Québec » est le plus présent (43 %, n = 36), suivi d’« amener les personnes étudiantes à adapter leurs pratiques à l’égard des personnes des groupes minorisés » (33 %, n = 27) et d’« amener les personnes étudiantes à reconnaître les inégalités sociales et agir sur elles » (24 %, n = 20).

De plus, la grande majorité (76 %, n = 29) indique plusieurs objectifs poursuivis et 43 % (n = 16) ont choisi les trois. En outre, le premier objectif « sensibiliser les personnes étudiantes à la diversité ») est celui qui a été le plus choisi de façon seule (21 %, n = 8), alors que les deuxième et troisième objectifs ont, respectivement, toujours (100 %, n = 38) ou presque toujours (97 %, n = 37) été choisis avec un autre objectif.

La place importante qu’occupe l’approche de sensibilisation à la diversité ethnoculturelle se manifeste aussi lorsque les personnes répondantes sont invitées à identifier l’approche qu’elles mettent de l’avant. En effet, une forte prévalence pour l’approche multi/interculturelle a été identifiée (réponses oui ou un peu), soit 76 % (n = 29) des réponses, suivie des approches critique/antiraciste et réflexive, choisies toutes les deux à 68 % (n = 26). En outre, 21 % (n = 8) des réponses ont mentionné s’inscrire un peu dans l’approche multi/interculturelle sans autre approche.

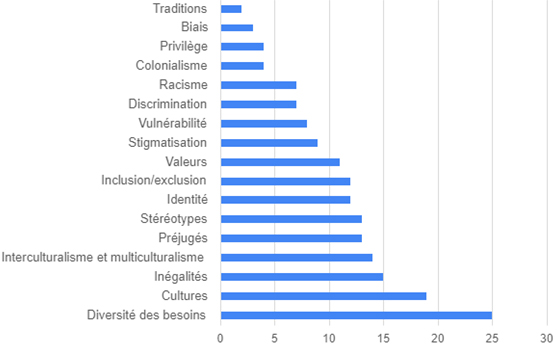

Les notions abordées de manière intentionnelle et planifiée parmi les cours dispensés par les personnes répondantes vont dans le sens des considérations précédentes en mettant de l’avant des notions qui cherchent à reconnaître les spécificités de certains groupes. Dans ce sens, parmi les notions les plus fréquemment identifiées, se trouvent « diversité des besoins » (66 %, n = 25) et « cultures » (50 %, n = 19). La notion « multi/interculturalisme » occupe quant à elle le quatrième rang (37 %, n = 14) (voir Figure 1).

Figure 1

Notions abordées parmi les cours dispensés par les personnes répondantes

Ces différents éléments nous permettent de formuler le second constat sur la prépondérance des pratiques de formation sur la diversité, à travers une centration sur la sensibilisation aux différences; sur une approche pédagogique multiculturelle/interculturelle; ainsi que sur des notions plus factuelles, mettant en lumière les différences entre les individus et les groupes, à travers leurs caractéristiques respectives. Comme l’affirment Larochelle-Audet et al. (2021) et Rachédi (2024), bien que prédominantes au Québec, les approches multi et interculturelles gagnent à s’inspirer des autres approches plus transformatives.

Une pluralité de pratiques déclarées

En plus de ces pratiques de formation sur la diversité, une pluralité de pratiques déclarées correspond à une formation par ou avec la diversité en mettant en valeur la contribution des personnes des groupes minorisés à la formation. Ainsi, des réponses obtenues, 68 % (n = 26) disent recourir (réponses oui et un peu) à la lecture de textes écrits par des personnes des groupes concernés, 63 % (n = 24) à des témoignages ou oeuvres réalisés par ces dernières, 47 % (n = 18) à des initiatives permettant de les rencontrer et 45 % à des conférences offertes par ces dernières. Seulement neuf formatrices ou formateurs (soit 24 %) ont dit ne réaliser aucune de ces pratiques.

Ces pratiques ont l’avantage à la fois de donner la voix à des personnes qui n’ont habituellement pas, ou que peu, d’espace de parole dans le monde académique, et de mettre en contact les personnes étudiantes avec des expériences ou des points de vue différents des leurs ou dans lesquels elles peuvent se reconnaître. Des personnes répondantes explicitent clairement l’intention de ces pratiques :

J’utilise plusieurs vidéos de différents médias (Radio-Canada, Urbania, TikTok) afin de présenter les enjeux contemporains en lien avec la matière et que les termes abordés soient introduits par les gens touchés directement par le terme : journaliste autochtone qui explique le terme bispiritualité, un humoriste noir qui parle du privilège blanc, etc.

Concernant les pratiques de formation pour la diversité, on y constate ici aussi une grande variation entre les pratiques mises en oeuvre[2]. Les pratiques les plus mises en place sont celles qui favorisent les pratiques réflexives individuelles et collectives (61 %, n = 23 réponses oui et un peu) et la création d’espace de partages d’expériences personnelles (60 %, n = 22* réponses oui et un peu). Soulignons que toutes les personnes répondantes mettent en place au moins l’une de ces pratiques. Cela est cohérent avec le fait qu’une part importante d’entre elles disent avoir recours à l’approche réflexive. Les commentaires de personnes répondantes permettent de dégager certains exemples associés à ces pratiques :

Laisser un espace aux étudiants et étudiantes qui souhaitent partager des éléments de leur culture et de leur identité.

En préparation au cours, compléter un questionnaire pour situer ses privilèges, puis discussion en sous-groupe pendant le cours.

Toutefois, les pratiques liées à la réflexivité de la personne formatrice, par le biais de l’explicitation de sa propre identité, sont moins présentes (38 %, n = 14* réponses oui et un peu). Parmi les précisions qualitatives apportées, une seule personne répondante met de l’avant le recours à son appartenance au groupe majoritaire :

Explicitation de mon identité, partage d’expériences où j’ai senti que mes privilèges m’ont amené une expérience du système de la santé avantageuse par rapport à d’autres personnes provenant de groupes minoritaires.

Enfin, parmi ces pratiques de formation pour la diversité, les pratiques les moins sélectionnées sont celles visant l’implication ou l’engagement des personnes étudiantes dans leur milieu (38 %, n = 14* réponses oui et un peu) et l’adaptation/différenciation de la pédagogie pour les personnes étudiantes de groupes minorisés (32 %, n = 12* réponses oui et un peu). Concernant la première, deux exemples ont été fournis, alors qu’aucun n’a été associé à la seconde :

Chacune des équipes doit intervenir dans un organisme communautaire où il y a une diversité de caractéristiques sociales, et souvent en regard de l’inadaptation.

Le projet de session consiste en une intervention pratique dans le milieu, de la planification jusqu’à l’évaluation.

Ainsi, au-delà de ces exemples, les formateurs et formatrices semblent favoriser la réflexion chez les personnes étudiantes plutôt que leur action effective dans une perspective de transformation. De plus, les formatrices et formateurs semblent plus mal à l’aise de parler de leur propre identité et d’utiliser leurs pratiques d’enseignement comme exemple ou objet de réflexion avec la population étudiante. Cela fait écho à d’autres travaux s’étant intéressés aux perspectives de personnes formatrices et faisant état de leurs inconforts quant aux termes à employer pour aborder la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans le cadre de leurs cours, à la reconnaissance de leur propre statut social et ceux des membres des groupes minorisés en contexte de formation et à un sentiment de non-légitimité, et ce, peu importe qu’elles disent appartenir à un groupe majoritaire ou non (Borri-Anadon et al., 2023b; Audet et al. 2022).

Une centration sur la finalité d’équité et une place mitigée accordée à la finalité de transformation sociale

En ce qui concerne les finalités poursuivies, les résultats tendent à montrer que la finalité d’équité occupe une place de choix parmi les cours dispensés par les personnes répondantes. Cette finalité se manifeste notamment à travers les objectifs poursuivis, où l’objectif amenant les personnes étudiantes à adapter leurs pratiques à l’égard des personnes des groupes minorisés occupe le deuxième rang, et à travers les notions abordées, où la « diversité des besoins » est la plus sélectionnée parmi les 17 proposées.

À l’inverse, la finalité de transformation sociale occupe une place plus mitigée dans les données recueillies. D’une part, comme mentionné plus tôt, l’objectif d’amener les personnes étudiantes à reconnaître les inégalités sociales et agir sur elles est le moins fréquent. D’autre part, alors que l’approche critique/antiraciste est celle qui obtient le moins de « oui » (21 %, n = 8), c’est également celle qui obtient le plus de « un peu » (47 %, n = 18). Enfin, un intérêt à parler du racisme est perceptible dans les marqueurs mobilisés où l’expérience liée au racisme est mentionnée dans 47 % (n = 18) des réponses de même que dans les notions abordées, où les suivantes ont été identifiées dans plus du tiers des réponses : « inégalités » (40 %, n = 15), « préjugés » et « stéréotypes » (34 %, n = 13 chacun). Mentionnons toutefois que parmi les notions les moins citées de toute la liste, on retrouve « privilèges » et « colonialisme » (11 %, n = 4 chacun) ainsi que « biais » (8 %, n = 3) (voir Figure 1).

Ces résultats confirment que la finalité de transformation sociale est négligée et se limite souvent à aborder les inégalités plutôt que de considérer le rôle du groupe majoritaire ou celui du système historique et politique dans leur (re)production (Larochelle-Audet et al., 2021). De plus, comme mentionné plus tôt, les pratiques de soutien à l’implication et à l’engagement des personnes étudiantes dans leur milieu sont peu mises en oeuvre. Cela pourrait indiquer des défis à instaurer l’approche critique antiraciste ou décoloniale en contexte de formation universitaire initiale et continue, comme l’ont déjà documenté Potvin et al. (2006) en ce qui concerne le personnel scolaire.

CONCLUSION

La présente contribution a permis de documenter les pratiques de formation à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique des professionnelles et professionnels des services complémentaires mises en oeuvre à l’UQTR. Cette démarche revêt une pertinence sociale importante alors que, comme mentionné en problématique, diverses orientations invitent ces professionnelles et professionnels à oeuvrer dans une perspective inclusive et de justice sociale contribuant à la fois aux finalités d’équité et de transformation sociale.

Or, notre enquête exploratoire nous a permis d’identifier une majorité de pratiques de formation sur la diversité susceptible de renforcer une approche culturaliste, voire essentialisante de la diversité (St-Pierre et al., 2023). En outre, la part moins importante des pratiques par la diversité pourrait s’expliquer par le fait qu’elles exigent plus de ressources en termes financiers, logistiques ou de planification, ce qui fait écho à l’enjeu de reconnaissance. Ces pratiques courent aussi le risque de conduire à une certaine déresponsabilisation des personnes formatrices qui n’osent pas aborder certains contenus et à la sursollicitation des membres des groupes minorisés sans garantie de leur pleine reconnaissance monétaire et institutionnelle. De plus, la faible présence des marqueurs liés à l’expérience du racisme ou à la religion dans les pratiques documentées laisse entrevoir l’importance de poursuivre les efforts afin de tendre vers des pratiques de formation avec et pour la diversité où les membres du groupe majoritaire sont considérés comme participant aux rapports sociaux construisant ce qui est entendu par diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique (Hirsch et al., 2023).

Cependant, de cette démarche, se dégagent aussi des signes qu’il existe, malgré leur plus faible nombre, des pratiques de formation par, avec et pour qui gagneraient à être documentées. Par exemple, le fait que l’approche critique, antiraciste ou décoloniale a été celle identifiée comme étant la plus souvent citée comme « un peu » utilisée, est un indice qu’il existe des initiatives porteuses à cet égard. De plus, les pratiques de formation pour la diversité semblent constituer une avenue intéressante lorsqu’elles proposent une réflexion sur ce qui se passe en contexte de formation. Elles peuvent alors jouer le rôle d’exemples ou devenir un objet de réflexion et de discussion collectives quant à la prise en compte des finalités d’équité et de transformation sociale dans l’espace même des cours, en questionnant notamment comment les réalités et expériences des personnes étudiantes minorisées sont prises en compte, ou comment la participation des personnes étudiantes aux décisions pédagogiques est soutenue.

Mentionnons en terminant quelques limites de la démarche qui permettent de nuancer ces constats et de reconnaître la complexité de l’objectif poursuivi. Tout d’abord, la variabilité des pratiques entre les cours d’un même sigle et la redondance entre certains cours de sigles différents nous amènent à reconnaître la non-exhaustivité de la démarche, et donc le fait que certains cours qui auraient enrichi notre démarche n’ont pas été considérés. Le choix de permettre aux personnes répondantes de remplir le questionnaire pour des cours non ciblés préalablement témoigne d’ailleurs du fait que les étapes initiales n’ont pu garantir l’identification de tous les cours pertinents. Cette limite s’applique également à notre échantillon. Les difficultés à rejoindre les personnes formatrices et le nombre restreint de départements associés au projet initial font en sorte que notre échantillon ne comporte pas de personne formatrice impliquée, par exemple, dans les cours destinés à la formation d’orthopédagogues ou de psychologues, alors que ces programmes s’offrent à l’UQTR.

En outre, l’absence de données sociodémographiques nous empêche de caractériser notre sous-échantillon en fonction de certaines variables qu’il aurait pu être pertinent de considérer, dont les années d’expérience en enseignement universitaire, ainsi que l’identité ethnoculturelle, religieuse et linguistique déclarée.

De plus, l’outil lui-même, choisi pour des questions de faisabilité, comporte des limites. Il n’a pas fait l’objet d’une étude de fidélité; il ne permet pas non plus d’appréhender de manière compréhensive les pratiques mises en oeuvre. Ainsi, il serait donc opportun d’enrichir ce premier état des lieux avec une documentation plus contextualisée des pratiques déployées par les formateurs et formatrices de l’UQTR, notamment les pratiques par, avec et pour la diversité sur lesquelles peu de travaux se sont penchés à notre connaissance. En effet, afin de soutenir le développement de la formation des professionnelles et professionnels des services complémentaires à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, la recherche gagnerait à emprunter une approche située en profondeur afin de documenter ces pratiques en train de se faire, et les enjeux associés en train de se vivre, et ce, autant par les personnes formatrices que par les personnes étudiantes.

Parties annexes

Remerciements

Nous remercions les personnes ayant participé à cette enquête, de même que les personnes évaluatrices et le comité de rédaction pour les judicieux commentaires qui nous ont permis de bonifier cet article, tant sur le plan du contenu que de la forme. Nos remerciements vont également à l’UQTR, qui a soutenu cette démarche par le biais de son appel à projets dans le cadre du Plan stratégique 2020-2025.

Notes

-

[1]

Il s’agit du projet en cours, La prise en compte de la diversité dans la formation des étudiant.e.s à l’UQTR : état de la situation et leviers d’action, financé dans le cadre de l’appel à projets du Plan stratégique 2020-2025 de l’UQTR, dont le rapport de la phase 1 (Borri-Anadon et al., 2023a) est disponible en ligne : www.uqtr.ca/ledir/pratiquesformationdiversité.

-

[2]

Pour certaines de ces questions, le nombre total de fiches-réponses est de 37, une participante n’ayant répondu qu’à la question sur les pratiques réflexives individuelles. Dans ces cas, un astérisque est indiqué à côté du nombre de réponses.

Bibliographie

- Akkari, A. et Santiago, M. C. (2017). L’internationalisation des universités dans un contexte de crise. Revista Espaço Pedagógico, 24(1), 98-109. https://doi.org/10.5335/rep.v24i1.6995

- Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux. (2024). Code d’éthique, valeurs et lignes directrices. https://www.casw-acts.ca/files/attachements/ACTS_-_Code_dethique_et_lignes_directrices_-_2024.pdf

- Audet, G., Hirsch, S., Thibodeau, S. et Morin, G. (2022). En terrain miné? Récits de pratique de professeur.e.s à propos de l’enseignement de thèmes sensibles en contexte universitaire. Chaire de recherche sur les enjeux de la diversité en éducation et en formation et Laboratoire Éducation et Diversité en Région. https://credef.uqam.ca/recherche/recherche-en-terrain-mine

- Barbier, J.-M. (2011). Savoirs théoriques et savoirs d’action. Presses universitaires de France.

- Beillerot, J. (2000). L’analyse des pratiques professionnelles : pourquoi cette expression. Dans C. Blanchard-Laville et D. Fablet (dir.), Analyser les pratiques professionnelles (p. 21-28). Harmattan.

- Bilge, S. (2020). We’ve joined the table but we’re still on the menu: Clickbaiting diversity in today’s university. Dans John Solomos (dir.), Routledge international handbook of contemporary racisms (p. 317‑331). Routledge.

- Borri-Anadon, C., Hirsch, S., Lemaire, E. et Bérubé, F. (sous presse). Des clés actualisées pour mieux comprendre la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en milieu scolaire : le cas de la Capitale-Nationale. Laboratoire Éducation et Diversité en Région (UQTR) et Direction de l’intégration linguistique et de l’éducation interculturelle, ministère de l’Éducation.

- Borri-Anadon, C., Hirsch, S., Lefevre-Radelli, L. et Cousineau, E. (2023a). La prise en compte de la diversité dans la formation des étudiant.e.s à l’UQTR : état de la situation et leviers d’action. Rapport de recherche non publié. Laboratoire Éducation et Diversité en Région (LEDiR), UQTR. www.uqtr.ca/ledir/pratiquesformationdiversité

- Borri-Anadon, C., Hirsch, S. et Audet, G. (2023b). La prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : bref retour historique et enjeux actuels pour la recherche et la formation. Revue enfance en difficulté, 10. https://doi.org/10.7202/1108076ar

- Borri-Anadon, C., Potvin, M., Longpré, T. et Pereira Braga, L. (2018). La formation du personnel scolaire sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans les universités québécoises : portrait quantitatif et qualitatif de l’offre de cours de deuxième cycle en éducation. Observatoire sur la formation à la diversité et à l’équité. http://ofde.ca/la-formation-du-personnel-scolaire-sur-la-diversite-ethnoculturelle-religieuse-et-linguistique-dans-les-universites-quebecoises-portrait-quantitatif-de-loffre-de-cours-de-deuxieme-cycle-en/

- Boukhari, D. (2020). L’école publique au Québec, la laïcité et l’intégration. Revue du droit des religions, 10, 125-140. https://doi.org/10.4000/rdr.1244

- Commission des droits de la personne et de la jeunesse (2021). Document de réflexion sur la notion de « racisme systémique ». https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/document_reflexion-racisme-systemique.pdf

- Conseil supérieur de l’éducation. (2016). Remettre le cap sur l’équité : rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016. Le Conseil.

- Côté, I. (2019). Les défis et les réussites de l’intégration des perspectives autochtones en éducation : synthèse des connaissances dans les recherches menées au Canada. Journal of Belonging, Identity, Language, and Diversity (J-BILD)/ Revue de langage, d’identité, de diversité et d’appartenance (R-LIDA), 3(1), 23-45. http://bild-lida.ca/journal/wp-content/uploads/2019/06/JBILD_Cote_3_1_2019.pdf

- Doytcheva, M. (2020). “White diversity” : Paradoxes of deracializing antidiscrimination. Social Sciences, 9(4), 50. https://doi.org/10.3390/socsci9040050

- Fonds de recherche du Québec. (2021a). L’université québécoise du futur : tendances, enjeux, pistes d’action et recommandations. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/rapport-reflexion-consultation/Rapport-universite-quebecoise-futur.pdf

- Fonds de recherche du Québec. (2021b). Stratégie en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 2021-2026. https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/07/frq_strategieedi_fr-2.pdf

- Gouvernement du Canada. (2019). Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada. https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/EDI-EDI/Dimensions-Charter_Dimensions-Charte_fra.asp

- Hirsch, S. et Borri-Anadon, C. (2018). Cinquième Sommet des formatrices et formateurs universitaires sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Observatoire sur la formation à la diversité et à l’équité. http://ofde.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport_Synthèse_5e-Sommet_2018.pdf

- Hirsch, S. et Borri-Anadon, C. (2023). Making diversity in rural areas visible: A changing perspective for rural schools in Quebec. Dans C. Banack et D. Pohler (dir.), Building inclusive communities in rural Canada (p. 64-90). University of Alberta Press.

- Hirsch, S., Borri-Anadon, C., Lemaire, E., Kharchi, Z., Guillot, S., Maynard, C. (2023). Pour une meilleure compréhension de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en milieu scolaire : guide d’accompagnement des fiches régionales. Laboratoire Éducation et Diversité en Région (UQTR) et ministère de l’Enseignement supérieur. https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC3636/O0005424397_Guide_d_accompagnement___Pour_une_meilleure_compr_hension_de_la_diversit__ethnoculturelle__religieuse_et_linguistique_en_milieu_scolaire.pdf

- Hirsch, S., Borri-Anadon, C, Gélinas, K. et Guizani, W. (2021). S’intéresser aux spécificités régionales pour mieux prendre en compte la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Dans M. Potvin, M.-O. Magnan et J. Larochelle-Audet (dir.), La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : théorie et pratique (2e éd. p. 37-47). Fides Éducation.

- Juteau, D. (2018). Au coeur des dynamiques sociales : l’ethnicité. Dans D. Meintel, A. Germain, D. Juteau et J. Renaud (dir.), L’immigration et l’ethnicité dans le Québec contemporain (p. 13-39). Les Presses de l’Université de Montréal.

- Larochelle-Audet, J., Potvin, M. et Steinbach, M. (2021). Se former pour agir : approches théoriques et compétences en éducation à la diversité ethnoculturelle. Dans M. Potvin, M.-O. Magnan et J. Larochelle-Audet (dir.), La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : théorie et pratique (2e éd., p. 139-161). Fides Éducation.

- Larochelle-Audet, J., Borri-Anadon, C., McAndrew, M. et Potvin, M. (2013). La formation initiale du personnel scolaire sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans les universités québécoises : portrait quantitatif et qualitatif. Centre d’études ethniques des universités montréalaises /Chaire de recherche du Canada sur l’Éducation et les rapports ethniques. http://ofde.ca/wp-content/uploads/2019/10/portraitformation2013vFinale.pdf

- Magnan, M.-O, Melo Araneda, F., Soares, R. et Anne, A. (2024). Les Plans d’action Équité, Diversité et Inclusion (EDI) dans les universités québécoises : portrait et pistes de réflexions et d’action. Relais : la revue de vulgarisation scientifique sur la réussite en enseignement supérieur, 10. https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/08/Plans-daction-equite-diversite-et-inclusion-edi-dans-les-universites-quebecoises.pdf

- McAndrew, M., Balde, A., Bakhshaei, M., Tardif-Grenier, K., Audet, G., Armand, F., Guyon, S., Ledent, J., Lemieux, G., Potvin, M., Rahm, J., Vatz Laaroussi, M., Carpentier,A. et Rousseau, C. (2015). La réussite éducative des élèves issus de l’immigration : dix ans de recherche et d’intervention au Québec. Les Presses de l’Université de Montréal.

- Ministère de l’Éducation du Québec. (2002). Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite. Direction de l’adaptation scolaire et des services complémentaires. https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SEC_Services_19-7029_.pdf

- Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2021). Améliorer les soins aux Premières Nations et aux Inuits en contrant le racisme systémique. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/5537-enonce-position-premieres-nations-inuit-web.pdf

- Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2020). Coffre à outils : oeuvrer auprès de communautés culturelles. https://www.oiiq.org/communautes-culturelles-ressources-infirmieres-infirmiers

- Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (2019). Les communautés autochtones et les milieux anglophones. La pratique en mouvement, 18. https://ordrepsed.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/la.pratique.no_.18.final_.numerique-20191101.pdf

- Orthophonie et audiologie Canada (2024). Exposé de position d’OAC : services d’orthophonie en milieu scolaire dans un contexte multilingue. https://www.sac-oac.ca/wp-content/uploads/2024/02/2024-Multilingualism-in-Schools_Final-FR.pdf

- Potvin, M., McAndrew, M. et Kanouté, F. (2006). L’éducation antiraciste en milieu scolaire francophone à Montréal : diagnostic et prospective. CEETUM. https://ofde.uqam.ca/wp-content/uploads/2015/06/EducationAntiraciste_2006.pdf

- Potvin, M., McAndrew, M. et Kanouté, F. (2006). L’éducation antiraciste en milieu scolaire francophone à Montréal : diagnostic et prospective. CEETUM. https://ofde.uqam.ca/wp-content/uploads/2015/06/EducationAntiraciste_2006.pdf

- Potvin, M. (2017). L’éducation antiraciste, inclusive et aux droits dans le développement des compétences professionnelles du personnel scolaire et des capabilités des élèves. Éthique en éducation et en formation, 3, 97-121. https://doi.org/10.7202/1042939ar

- Potvin, M. (2018). Guide pour les intervenants scolaires : pour des milieux éducatifs inclusifs, démocratiques et antidiscriminatoires. Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité.

- Potvin, M., Larochelle-Audet, J., Campbell, M.-É., Kingué Élonguélé, G. et Chastenay, M-H. (2015). Revue de littérature sur les compétences en matière de diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans la formation du personnel scolaire, selon différents courants théoriques. Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité. https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2494740

- Rachédi, L. (2024). Pour une approche interculturelle critique au XXIe siècle : dépasser la culture pour lutter contre le racisme. Intervention, (158), 5-18. https://doi.org/10.7202/1109245ar

- Savoie-Zajc, L. (2018). La recherche qualitative/interprétative. Dans T. Karsenti et L. Savoie-Zajc (dir.), La recherche en éducation : étapes et approches (p. 191-217). Les Presses de l’Université de Montréal.

- St-Pierre, X., Borri-Anadon, C. et Hirsch, S. (2023). De l’essentialisation au sein des représentations du personnel enseignant à l’égard des élèves issu·e·s de l’immigration et de leur famille au Québec. Revue des sciences de l’éducation de McGill, 58(1), 9-27. https://doi.org/10.7202/1109673ar

- Tremblay, S. (2009). Religions et éducation scolaire au Québec : une cartographie des enjeux politiques et sociologiques. Diversité urbaine, 9(1), 59-71. https://doi.org/10.7202/037759ar

- Université du Québec à Trois-Rivières. (2022). Politique sur l’équité, diversité et l’inclusion. https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/vrsg/Reglementation/208.pdf

- Vatz Laaroussi, M. et Bezzi, G. (2010). La régionalisation de l’immigration au Québec : des défis politiques aux questions éthiques. Nos diverses cités/Our diverse cities, 7, 31-38. https://elodil.umontreal.ca/files/sites/249/2024/01/armand-de-koninck-2010-programmes-accueil.pdf

Parties annexes

Acknowledgements

We would like to thank everyone who participated in this survey, as well as the reviewers and the editorial board for their thoughtful comments, which helped us improve both the form and content of this article. Our thanks also go out to UQTR, which supported this process through its call for projects under the 2020-2025 Strategic Plan.

Parties annexes

Gracias

Agradecemos a las personas que participaron a esta encuesta, así como a las personas evaluadoras y al comité de redacción que nos permitieron bonificar este artículo, tanto en el plano del contenido como de la forma. Damos también las gracias a la UQTR, que ha apoyado esta iniciativa mediante su convocatoria de proyectos en el marco del Plan estratégico 2020-2025.

Liste des figures

Figure 1

Notions abordées parmi les cours dispensés par les personnes répondantes

Liste des tableaux

Tableau 1

Nombre de fiches-réponses, de personnes répondantes et de cours différents par département