Résumés

Résumé

Cet article propose d’examiner la fonction de la sélection des oeuvres littéraires représentatives de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (EDI) par des personnes bibliothécaires en formation. Nous abordons les enjeux liés aux référentiels de compétences, à la formation, aux services et aux fonctions intégrant l’EDI en bibliothèque. À partir de données qualitatives recueillies à l’automne 2023, nous décrivons les conceptions des personnes étudiantes en bibliothéconomie vis-à-vis de l’EDI et les capacités de celles-ci à appliquer des critères EDI dans la sélection et l’analyse d’oeuvres littéraires jeunesse. Les résultats permettent de mieux comprendre les stratégies des bibliothécaires jeunesse dans le développement d’un environnement d’accès équitable, le tout à travers l’expérimentation d’un prototype de démarche de formation à la sélection littéraire critique basée sur l’EDI. Nous proposons enfin des recommandations adaptées dans l’optique de valoriser l’utilisation d’oeuvres littéraires jeunesse représentatives de l’EDI.

Abstract

This article examines the function of selecting literary works representative of equity, diversity and inclusion (EDI) by student librarians. We address issues related to competency benchmarks, training, services, and functions that incorporate EDI in libraries. Based on qualitative data collected in the fall of 2023, we describe how student librarians understand EDI as well as their ability to apply EDI criteria in selecting and analyzing children's literature. The results help gain a better understanding of the strategies children's librarians use to develop an equitable access environment, through experimenting with a prototype training approach for critical literature selection based on EDI. Lastly, we make adapted recommendations to promote the use of literature for young readers representative of EDI.

Resumen

Este artículo se propone examinar la función de la selección de las obras literarias representativas de la diversidad, equidad e inclusión (DEI) por personas bibliotecarias en formación. Tratamos de los retos vinculados con los referenciales de competencias, formación, servicios y funciones que integran la DEI en la biblioteca. A partir de datos cualitativos recolectados en otoño 2023, describimos las concepciones de las personas estudiantes en biblioteconomía en cuanto a la DEI y a las capacidades de estas de aplicar criterios de DEI en la selección y el análisis de obras literarias juveniles. Los resultados permiten entender mejor las estrategias de las personas bibliotecarias juveniles en el desarrollo de un ámbito cuyo acceso es equitativo, y eso a través de la experimentación de un prototipo de proceso de formación a la selección literaria crítica basada en la DEI. Por último, proponemos recomendaciones adaptadas con vistas a valorizar la utilización de obras literarias juveniles representativas de la DEI.

Corps de l’article

INTRODUCTION

Notre étude vise à valoriser l’utilisation d’oeuvres littéraires jeunesse représentatives de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (ci-après l’EDI) dans les milieux éducatifs. Plus spécifiquement, le présent article s’intéresse à la formation initiale des bibliothécaires jeunesse, avec l’objectif de mieux les préparer à intégrer une perspective d’EDI dans leur pratique de sélection littéraire. Dans le cadre d’un projet de recherche, nous nous sommes penchées sur les conceptions des personnes étudiantes vis-à-vis de l’EDI et sur leur capacité à appliquer des critères EDI dans la sélection et l’analyse d’oeuvres littéraires jeunesse. Cette étude s’est appuyée sur un prototype de démarche de formation qui a été mis à l’essai auprès de bibliothécaires et de personnes enseignantes en formation, considérant que ces deux secteurs professionnels sont appelés à travailler collaborativement, et à partager des approches et des outils communs (DeRoy-Ringuette et al., 2019). Nous nous concentrons ici sur le cadre conceptuel en bibliothéconomie, ainsi que sur les résultats obtenus auprès des bibliothécaires en formation.

PROBLÉMATIQUE ET ANCRAGE CONCEPTUEL

L’état actuel de la recherche souligne la portée croissante des questions liées à l’EDI en bibliothéconomie, dans les écoles et au sein de la profession, notamment en ce qui concerne le développement des collections qui impliquent la sélection et l’analyse des oeuvres littéraires jeunesse (DeRoy-Ringuette et al., 2021; Estelle-Holmer et al., 2021). Afin d’opérationnaliser le concept d’équité, de diversité et d’inclusion, il importe, d’entrée de jeu, de définir ces principes de manière plus précise. Suivant le groupe de travail sur la diversité de l’Association of Library and Information Science Education (ALISE), l’équité désigne « l’engagement à garantir des politiques, des pratiques et des processus justes visant à corriger les désavantages systémiques et à remédier à la sous-représentation[1] ou à la marginalisation de certains groupes » (ALISE, 2013, notre traduction). La diversité est définie comme « la représentation de la grande diversité des origines (incluant les dimensions ethnoculturelles, linguistiques, de genre, religieuses, internationales, socioéconomiques, d’orientation sexuelle, de capacités différentes et d’âge, entre autres) que les individus possèdent, souvent utilisée pour répondre à des exigences, des objectifs ou des agendas quantitatifs » (ALISE, 2013, notre traduction). Enfin, l’inclusion réfère à « la représentation, l’encapacitation (empowerment), la participation dans un environnement social, une organisation et une institution » (ALISE, 2013, notre traduction). Ces dimensions combinées offrent un cadre conceptuel concret orienté sur la justice sociale qui sert à guider les politiques et les pratiques en bibliothéconomie.

La question de l’EDI représente déjà depuis un certain nombre d’années un défi éducatif global (Ainscow, 2016; Vandenbroeck, 2011). De façon conséquente, ce sujet occupe une place importante dans la recherche récente en bibliothéconomie (Coleman, 2022; Hughes-Hassell et Gibson, 2017; McManus, 2017; Poole et al., 2021). Les bibliothèques, conscientes de leur rôle central dans l’accessibilité et la valorisation littéraire, ainsi que dans la littératie des jeunes, mettent de plus en plus l’accent sur des espaces, des services et des collections inclusives à l’aide d’une littérature qui reflète la diversité des expériences humaines (Grafelman et Barriage, 2022; Knapp, 2022; Pugh et Doyle, 2019; Rabot, 2011). Cette littérature mobilisant des concepts liés à l’EDI comprend généralement des thèmes abordés dans les oeuvres qui touchent la diversité ethnoculturelle, le genre, la sexualité, la religion et les handicaps, ainsi que dans celle écrite par des personnes créatrices de communautés marginalisées (Leahy et Foley, 2018). Il semble toutefois que, bien que les publics accueillis dans les bibliothèques et dans les écoles aient toujours été diversifiés, la littérature disponible qui leur est offerte ne reflète pas toujours cette réalité, ou ne la représente pas de manière appropriée en perpétuant des stéréotypes ou des situations d’oppression. Selon les cas, certains contenus peuvent flouer les représentations de la diversité (Derman-Sparks, 2016).

Ainsi, la promotion des principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) met en lumière l’évolution des pratiques en bibliothéconomie, tout en soulignant l’importance des formations initiales et continues pour améliorer la capacité de répondre aux exigences de cette profession en évolution, ainsi qu’aux responsabilités sociales qui y sont associées (Poole et al., 2021). Il apparait de la plus haute importance que les bibliothécaires soient formés à intégrer ces principes afin d’assurer un accès critique à l’information et aux ressources pour tous les publics dans un environnement équitable.

Il n’existe pas à ce jour au Québec de référentiel de compétences spécialisées en bibliothéconomie jeunesse (scolaire ou publique) qui soit élaboré à partir d’une connaissance des besoins, usages et pratiques des publics jeunesse. On retrouve un « profil de compétences pour la bibliothèque scolaire » réalisé par la Fédération des milieux documentaires (FMD), mais il n’est ni contextualisé ni particularisé pour les publics jeunesse qu’elle dessert. Il n’intègre pas, non plus, les principes d’EDI, bien qu’on y fasse valoir l’importance de l’« intelligence relationnelle et interculturelle » en tant que « capacité de communiquer, d’interagir et de travailler de façon efficace et appropriée avec des personnes de différents milieux culturels ». Ce profil insiste aussi sur la compétence de « choisir, acquérir, recevoir et traiter des ressources informationnelles » et celle d’« évaluer les collections » (FMD, 2021)[2]. Par ailleurs, les politiques de développement des collections des bibliothèques publiques, quant à elles, indiquent généralement qu’elles souscrivent au principe de liberté intellectuelle et visent la diversité des collections au sens traditionnel, mais sans intégrer une perspective critique basée sur les principes d’EDI, lesquels impliquent de repenser les critères de sélection pour éliminer les biais systémiques et inclure des voix historiquement sous-représentées[3]. En revanche, les codes d’éthique et les énoncés de valeurs professionnelles des associations professionnelles nord-américaines telles que l’American Library Association et la Fédération canadienne des associations de bibliothèques promeuvent la diversité, l’inclusion et la justice sociale[4]. En somme, les documents de cadrage nécessaire pour soutenir la fonction de la sélection des oeuvres littéraires jeunesse ne sont pas encore disponibles, ou cohérents entre eux, mais les besoins en matière de formation à ce propos sont bien présents.

La sélection des oeuvres de littérature jeunesse[5] est un processus complexe qui nécessite le développement des compétences relatives à l’identification de la pertinence de l’oeuvre pour les publics ciblés, à l’évaluation de ses qualités littéraires, et à l’appréciation de sa portée sociale et culturelle tout en négociant avec un cadre éthique destiné à empêcher toute forme de censure, incluant l’autocensure. Dans le contexte éducatif québécois, la sélection et la didactisation de ces oeuvres répondent au besoin pressant de reconnaitre et de valoriser la diversité et le bagage culturel des élèves (Armand et al., 2016; Gosselin-Lavoie et Larouche, 2024; Miquelon, 2022; Sauvaire et al., 2021). Pour les bibliothécaires, plus précisément, la sélection, et l’analyse qu’elle suppose, s’inscrivent dans le cadre des fonctions de développement des collections et de la médiation documentaire et littéraire. Dans la foulée des cultural studies et des approches en bibliothéconomie communautaire et critique, les travaux de Sandra Hughes-Hassell se concentrent sur la promotion de l’équité dans les bibliothèques, en particulier pour les populations marginalisées et pour les jeunes publics (Cervulle et Singly, 2018). Elle propose une approche en faveur de la création d’un environnement d’accès équitable qui repose sur plusieurs principes clés tels que l’importance de bâtir des collections qui reflètent la diversité des expériences humaines, et celle de comprendre les besoins et les intérêts spécifiques des communautés desservies par la bibliothèque (2020). Dans son ouvrage récent, intitulé Collection management for youth: Equity, inclusion, and learning (2020), elle reprend ces thèmes en élaborant une démarche globale qui comprend un ensemble de nouveaux critères de sélection à prendre en compte dans une perspective d’EDI.

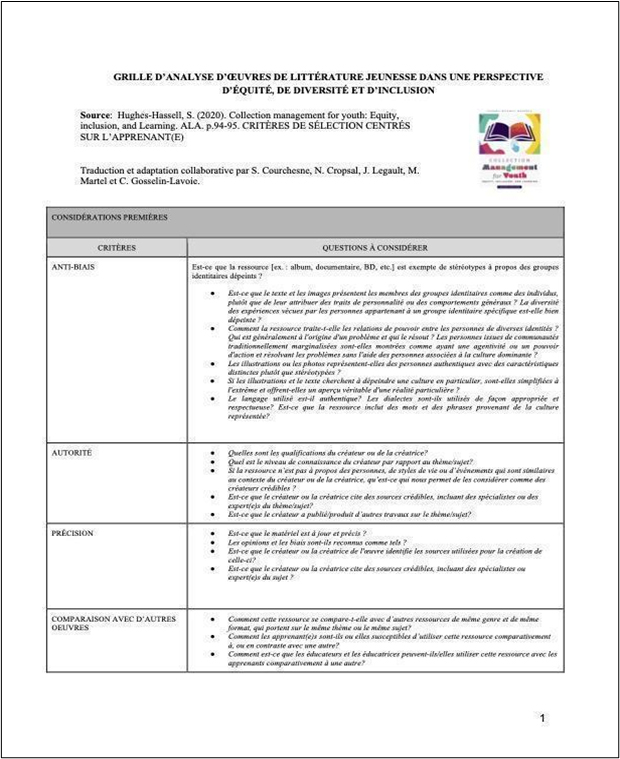

Plus précisément, Hughes-Hassell (2020) développe une grille de critères de sélection, qu’elle qualifie de « centrée sur la personne apprenante », en considérant trois aspects : la capacité de cet outil à faire le pont avec les critères de sélection généraux s’appliquant à tout type de matériaux; sa capacité à être utilisée dans le contexte de différents marqueurs de la diversité; ainsi que son intégration d’autres dimensions et critères déjà reconnus dans la littérature. Cette grille intègre les critères de base, comme c’est le cas du critère de l’autorité par exemple, tout en adaptant et en amplifiant la compréhension de plusieurs d’entre eux. Ainsi, le critère de l’autorité exige, dans sa formulation de base, une évaluation des qualifications de l’auteur ou de l’autrice. Toutefois, dans une approche centrée sur la personne apprenante – ou, comme nous le désignons ici, une approche EDI –, la notion d’autorité est élargie. Elle invite à s’interroger sur de nouvelles dimensions, notamment la crédibilité de la personne créatrice « si la ressource ne traite pas de personnes, de modes de vie ou d’évènements similaires au contexte de la personne créatrice » (p. 94). D’autres critères ont également été ajoutés, par Hughes-Hassell, comme celui portant sur la dimension antibiais qui figure en premier et qui devient le critère le plus développé en importance dans la prise de décision, et qui repose sur des questions telles que : Est-ce que la ressource est exempte de stéréotypes à propos de certains groupes identitaires [ex. : selon l’identité de genre, la dimension ethnoculturelle, la classe sociale, l’orientation sexuelle et la capacité ou le handicap]? Le langage utilisé est-il authentique? Les dialectes sont-ils utilisés de façon appropriée et respectueuse? Est-ce que la ressource inclut des mots et des phrases provenant de la culture représentée?

Si le recours à ces types de nouvelles grilles et à des critères actualisés est désormais préconisé dans le curriculum de formation et dans la pratique professionnelle, la question du parcours pédagogique et professionnel visant à développer concrètement une compétence qui tient compte des concepts relatifs à l’EDI et à utiliser des outils de sélection adaptés demeure ouverte[6]. Or, à la lumière de ces dimensions contextuelles et de cette brève revue de la littérature, la problématique qui émerge porte sur la manière de former les futures bibliothécaires jeunesse à sélectionner des oeuvres et à développer des collections inclusives et diversifiées, tout en leur offrant les outils nécessaires pour répondre efficacement aux besoins variés des jeunes publics dans ce contexte de diversité croissante. Selon l’hypothèse de recherche, un parcours de formation basé sur des outils d’accompagnement incluant une grille de sélection actualisée et des critères intégrant les principes d’équité, de diversité et d’inclusion est susceptible de permettre aux bibliothécaires jeunesse en formation de mieux comprendre et mieux appliquer ces notions, et les enjeux qu’elles soulèvent, dans la sélection des oeuvres littéraires destinées aux jeunes publics.

Ainsi, la conduite de cette étude auprès des personnes étudiantes en bibliothéconomie et en éducation s’appuie sur l’idée qu’elles sont à la croisée des chemins entre l’apprentissage théorique et l’application pratique des principes d’EDI. Ces deux groupes, en devenir professionnel, jouent un rôle clé dans la sélection, la didactisation et la médiation des oeuvres jeunesse. L’objectif de cette expérimentation est de mettre à l’épreuve l’utilisabilité d’un parcours de formation intégrant des outils renouvelés et des critères centrés sur l’EDI pour outiller ces personnes professionnelles en formation dans leurs rôles respectifs : sélectionner des collections inclusives en bibliothèques, les médiatiser ou encore enseigner ou utiliser des oeuvres représentatives de la diversité culturelle et sociale. En plaçant les personnes étudiantes dans des contextes réflexifs et applicatifs proches de la réalité professionnelle, cette étude vise à explorer comment ces outils pédagogiques peuvent influencer leurs compétences, leur capacité d’analyse critique et leur engagement envers la diversité des publics.

QUESTIONS DE RECHERCHE ET MÉTHODE

L’interrogation soulevée par la problématique se décline en plusieurs dimensions qui orientent notre étude en visant à répondre aux questions suivantes :

-

Quels sont les principes d’équité, de diversité et d’inclusion tels qu’ils sont compris et intégrés par les personnes bibliothécaires en formation (Q1)?

-

Quelle est l’influence de la conception de l’EDI qu’elles entretiennent sur leur rôle et leur posture professionnelle (Q2)?

-

Dans quelle mesure les critères de sélection basés sur l’EDI sont-ils utilisés au moyen d’un parcours de formation prototypique (Q3)?

-

Comment ces personnes intègrent-elles une analyse critique des oeuvres à l’issue du parcours (Q4)?

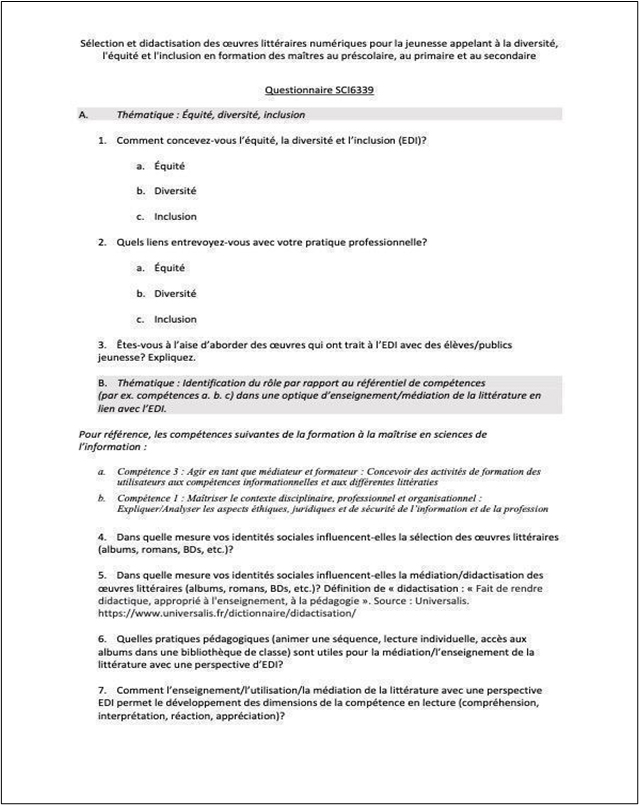

Pour ce faire, à travers une recherche conduite lors de la session d’automne 2023, nous avons sondé les conceptions des personnes étudiantes au sujet des principes EDI[7] à l’aide d’un questionnaire (Annexe 1) tout en les exposant à un prototype de démarche de formation où elles ont été invitées à mettre à l’épreuve la sélection et l’analyse d’oeuvres littéraires en tenant compte de critères EDI.

Pour les personnes en bibliothéconomie, la recherche a été menée dans le cours SCI6339 – Services d’information pour les jeunes, offert dans le programme de maitrise professionnelle à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal[8]. Ce cours permet aux bibliothécaires en formation d’acquérir des compétences pratiques et des connaissances clés dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne la littérature jeunesse. Les 19 personnes participantes ayant consenti à participer au volet de l’enquête qualitative, ainsi que les 20 ayant accepté l’utilisation de leur travail à des fins de recherche, et effectivement remis, constituent l’échantillon de cette étude.

Le prototype de démarche de formation[9] a été élaboré de façon collaborative par l’équipe de recherche; le coeur de celui-ci consistait en un travail d’analyse littéraire, soumis à la mi-session, dont l’objectif d’apprentissage était de développer la capacité des personnes étudiantes à sélectionner, à analyser et à évaluer de manière critique des oeuvres de littérature jeunesse en intégrant une perspective d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI). La démarche dans son ensemble comportait une série d’outils qui ont été présentés et mis à l’essai tout au long de la session :

-

1) Un outil de recherche servant à identifier et repérer des oeuvres littéraires en tenant compte de la diversité et comprenant un ensemble de ressources (bases de données, sites Web, etc.) élaborées et présentées aux personnes étudiantes par des bibliothécaires de l’UdeM.

-

2) Un outil de réflexion sur ses identités sociales. Cet outil, destiné à soutenir une réflexion sur les identités sociales, était mis à la disposition pour être utilisé sur une base volontaire. Ce « portrait des identités sociales » provient d’une traduction en français et une adaptation d’un outil élaboré par Davis et Pearce (2021). Plus précisément, cet outil visait à accompagner un processus de centration visant à mieux comprendre les diverses identités sociales des personnes étudiantes (ex. : langue parlée, genre et orientation sexuelle, structure familiale, origine/héritage culturel, etc.) et à prendre conscience du fait que certaines identités sont généralement définies et représentées comme la norme dominante, bénéficiant de privilèges sociaux, alors que d’autres peuvent être la cible de discriminations systémiques ou institutionnelles.

-

3) Une conférence d’une personne experte – Gabriella Garbeau, fondatrice de la librairie Racines[10] – pour aborder des enjeux relatifs à l’EDI, laquelle a abordé avec les personnes étudiantes la question de la représentation dans la littérature actuelle. Cette intervention était destinée à favoriser un processus de décentration afin de permettre aux personnes étudiantes de prendre du recul par rapport à leur propre situation, culture, valeurs, repères afin de mieux comprendre et apprécier d’autres perspectives.

-

4) Un outil d’analyse d’oeuvres littéraires dans une perspective critique. Il s’agissait d’une grille traduite et adaptée à partir de l’ensemble des « critères de sélection centrés sur la personne apprenante » de Hughes-Hassell (2020), laquelle a été proposée aux personnes étudiantes. Ces critères de sélection basés sur l’EDI sont formulés sous forme de questions et ont pour objectif d’accompagner le développement d’une capacité à l’analyse et à l’évaluation critique des oeuvres (Annexe 2). Ces critères ont été modélisés dans le cadre d’une analyse littéraire qui servait d’exemple aux personnes participantes.

En vue de répondre aux deux premières questions de recherche (Q1, Q2), un questionnaire en ligne comprenant sept questions ouvertes a été soumis pour recueillir des données sur les conceptions des personnes bibliothécaires en formation professionnelle (Annexe 1) en lien avec leurs conceptions des principes EDI, et la façon dont ces principes sont susceptibles d’influencer leur rôle professionnel (ex. : Comment concevez-vous l’équité, la diversité et l’inclusion? Quels liens entrevoyez-vous avec votre pratique professionnelle? Êtes-vous à l’aise d’aborder des oeuvres qui ont trait à l’EDI avec des élèves ou des publics?). Il faut préciser que les personnes étudiantes en bibliothéconomie sont exposées à ces notions dans d’autres cours, incluant des cours obligatoires. Nous avons ainsi recueilli des données qualitatives provenant des réponses des personnes participantes à l’enquête et, ensuite, procédé à l’analyse qualitative du contenu au moyen d’un codage et d’analyses thématiques et discursives des travaux. Nous avons, enfin, prévu une relecture de la codification pour assurer la fiabilité des thèmes identifiés.

Pour répondre aux questions de recherche 3 et 4, la grille d’analyse, traduite et adaptée, de Hughes-Hassell (2020), a été soumise aux personnes étudiantes (Annexe 2). Puis, nous avons analysé les données issues de ces travaux étudiants qui consistaient en l’analyse d’un album (pour chaque personne étudiante) sélectionné et évalué à l’aide de la grille. Les consignes de ce travail pratique peuvent être consultées à l’Annexe 3. La collecte de données a consisté à rassembler les travaux des personnes ayant accepté de participer à l’étude, sous format numérique, en s’assurant qu’ils étaient complets et représentatifs de l’utilisation de la grille proposée et de l’acquisition des capacités des personnes étudiantes en matière de sélection EDI.

RÉSULTATS

Nous dévoilons d’abord les résultats liés aux deux premières questions concernant les conceptions des personnes bibliothécaires en formation à propos des concepts d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) recueillies au moyen du questionnaire. Ensuite, nous abordons les résultats relatifs à leur sentiment d’aisance par rapport à l’utilisation d’oeuvres représentatives de l’EDI avec les élèves ou des publics. Enfin, nous présentons les résultats en lien avec l’analyse des travaux des personnes étudiantes, en insistant sur l’application des critères de sélection et l’utilisation de la grille EDI pour analyser les oeuvres.

Conceptions de l’EDI

L’équité. Les personnes répondantes associent le plus souvent l’équité à une adaptation des services aux capacités, aux vécus et aux besoins individuels afin d’offrir des chances égales à tous et toutes. Elles affirment que l’équité vise à « donner les moyens ou pourvoir aux besoins en tenant compte de ses spécificités et capacités » (R21) ou à « permettre à tous et toutes d’avoir accès à des outils qui permettent à chacun et chacune d’avancer de manière adaptée à leurs besoins » (R19). La majorité des personnes participantes (17) mettent de l’avant une conception de l’équité centrée sur la reconnaissance des spécificités individuelles. Certaines (9) soulignent la distinction entre équité et égalité, cette dernière consistant à traiter tout le monde de manière uniforme, alors que l’équité vise à ajuster les interventions selon les besoins spécifiques pour parvenir à un résultat juste : « L’équité est un principe qui se distingue de l’égalité dans le sens où l’on cherche à prendre en considération, dans le traitement d’une personne, des spécificités qui lui sont propres » (R24).

La diversité. La diversité est définie comme la coexistence de différences individuelles au sein d’une communauté. Les participantes soulignent que ces différences incluent l’origine ethnoculturelle, le genre, l’âge, l’orientation sexuelle et les perspectives uniques de chaque individu (R39, R20). Certaines mettent en avant des réalités alternatives ou minoritaires par rapport à la norme, tout en évoquant l’intersectionnalité (R31, R55). Six personnes participantes lient explicitement la diversité à des dimensions concrètes de la pratique professionnelle, « pour que chacun se sente représenté » (R21), notamment les collections, les services et les espaces, par exemple, pour que le lieu devienne « un safe space, un tiers lieu » (R44).

L’inclusion. L’inclusion est associée à la création de politiques et d’environnements favorisant l’égalité des chances, en ciblant particulièrement les communautés marginalisées (R44, R36). Les personnes participantes insistent sur la collaboration avec les communautés et sur des pratiques participatives, par exemple « avec la participation des utilisateurs, afin que chacun participe à l’amélioration constante » (R21). Une étudiante précise que l’inclusion s’oppose à l’intégration, qui implique une assimilation aux normes majoritaires (R30).

Sentiment d’aisance par rapport à l’utilisation d’oeuvres représentatives de l’EDI. Sur les 18 personnes répondantes, 10 se disent à l’aise d’aborder des oeuvres liées à l’EDI, mais 6 nuancent leur réponse par des expressions telles que « oui, mais… ». Deux répondantes expriment un refus catégorique. Parmi celles qui se disent à l’aise, elles justifient cette action en soulignant l’importance de « célébrer des créateurs issus des minorités visibles ou invisibles » (R31) et de « mettre des mots… pour des enfants dans des situations d’oppression » (R28). Cependant, des obstacles et des inquiétudes subsistent, lesquels seraient liés notamment à un manque de préparation anticipé ou à la crainte des réactions des parents : « Ce qui me fait le plus peur, ce sont les parents! » (R53)

Analyse des travaux étudiants

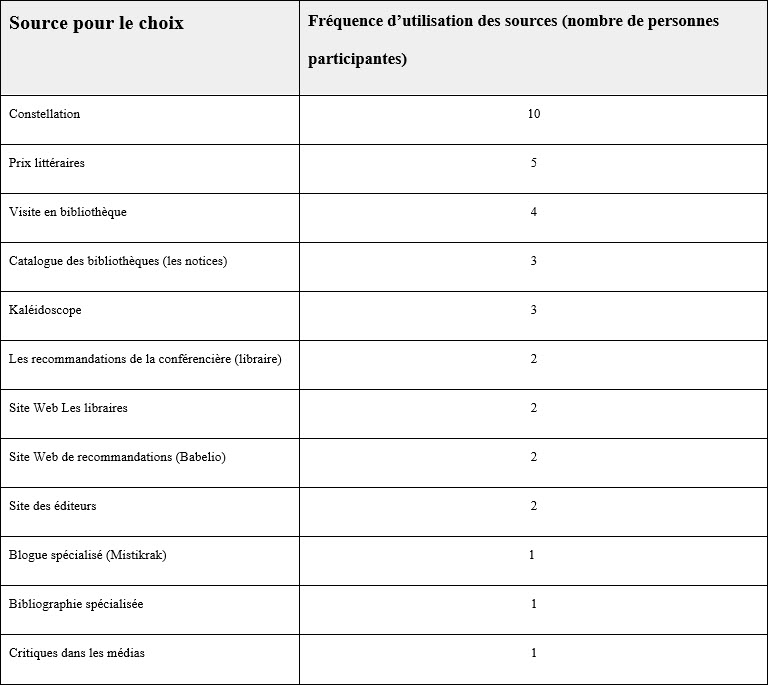

Application des critères de sélection. L’analyse des travaux des personnes étudiantes révèle des choix de sources variées pour sélectionner des oeuvres représentatives de l’EDI (Tableau 1). Les sources les plus fréquemment utilisées incluent le site Constellations du ministère de l’Éducation (10 utilisations), les prix littéraires (5), les visites en bibliothèque (4), ainsi que des catalogues de bibliothèques (3) et le site spécialisé Kaléidoscope (3). Plus de la moitié des personnes participantes (12 sur 20, soit 60 %) ont utilisé au moins deux sources différentes.

Tableau 1

Sources et fréquence d’utilisation de ces sources par les futures bibliothécaires

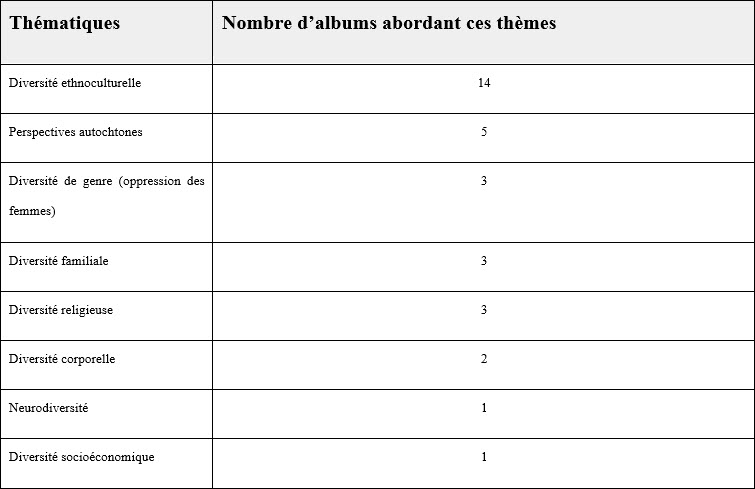

La majorité des oeuvres sélectionnées sont récentes, publiées entre 2016 et 2023, avec une forte proportion (12 sur 20) publiée après 2020. Les thématiques les plus fréquemment représentées incluent la diversité ethnoculturelle (14 oeuvres sur 20) et les perspectives autochtones (5 oeuvres sur 20) (Tableau 2). Les autres formes de diversité, comme la diversité de genre, familiale, religieuse, corporelle ou socioéconomique, apparaissent de manière plus marginale.

Tableau 2

Thématiques des oeuvres choisies et fréquence de ces thèmes dans le corpus des oeuvres

Analyse des oeuvres avec une grille EDI

Deux aspects spécifiques se démarquent de l’utilisation de la grille EDI dans l’analyse des oeuvres :

Reconnaissance des stéréotypes. La majorité des personnes participantes affirment que les oeuvres sélectionnées sont exemptes de stéréotypes, bien que cette affirmation soit souvent avancée sans justifications détaillées, ou encore avec le souci conscient de ne pas être en mesure de « voir » ceux-ci. Quelques exceptions incluent l’identification de stéréotypes évidents, comme la présence de représentations caricaturales (T21) ou celle du « white savior » (T8)[11].

Analyse des relations de pouvoir. Aucune personne participante n’a explicité la présence de relations de pouvoir, sauf une. Cette dernière a exploité la relation texte-image pour identifier des dynamiques de pouvoir structurelles ainsi que l’agentivité des personnages : « La comparaison entre différentes situations révèle les relations de pouvoir : dans les illustrations, c’est la représentation des différents espaces et des personnes qui les fréquentent qui joue ce rôle… Mamie et Tom sont clairement montré·es comme étant agent·es de changement au sein de la société et iels sont mobiles, pouvant se déplacer d’un espace social à l’autre » (T7). Les autres personnes participantes (19) ont choisi de mettre de l’avant l’agentivité individuelle des protagonistes.

Concernant le critère de l’autorité, aucune personne participante n’a remis en question la légitimité des personnes autrices ou illustratrices, même lorsque ces dernières ne représentaient pas un groupe « de l’intérieur ».

DISCUSSION

Compréhension des concepts d’EDI et complexité de leur mise en oeuvre. Les résultats révèlent une compréhension assez claire des concepts théoriques d’EDI, notamment en ce qui concerne la distinction entre équité et égalité. Ces résultats s’alignent avec la définition opérationnelle de l’ALISE (2013), qui affirme que l’équité vise à corriger les désavantages systémiques en garantissant des processus justes, tandis que l’égalité propose un traitement uniforme des individus sans tenir compte de leurs besoins spécifiques. Toutefois, leur opérationnalisation reste apparemment complexe, comme l’indiquent les hésitations exprimées par certaines personnes étudiantes. Cette difficulté souligne l’importance d’une formation intégrant des outils pratiques, tels que des ateliers critiques ou des grilles antibiais, pour aider les bibliothécaires à naviguer efficacement entre équité et inclusion (Estelle-Holmer et al., 2021).

Choix thématiques et angles morts dans la formation. Les choix thématiques effectués par les personnes étudiantes montrent une prédominance des thématiques liées aux dimensions ethnoculturelles, confirmant l’importance de refléter la diversité des expériences humaines dans les collections (Grafelman et Barriage, 2022). Cependant, la représentation plus timide d’autres réalités, telles que l’homoparentalité ou les perspectives autochtones, semble refléter des lacunes dans la formation actuelle. Ces omissions rejoignent les préoccupations soulevées dans la littérature, où il est observé que les collections des bibliothèques continuent de sous-représenter certaines communautés marginalisées (Pugh et Doyle, 2019; Knapp, 2022; St-Pierre, 2019). Par exemple, l’absence d’oeuvres sur l’homoparentalité pourrait révéler une hésitation à aborder des sujets perçus comme controversés, une problématique récurrente dans le cadre des discussions sur l’EDI en bibliothéconomie (Leahy et Foley, 2018).

Tensions entre engagement et préparation. Les hésitations exprimées quant à l’utilisation d’oeuvres EDI mettent en lumière une tension entre l’engagement personnel et le manque de préparation professionnelle. Ces observations corroborent les conclusions de Poole et al. (2021), qui insistent sur la nécessité de former les bibliothécaires à une meilleure compréhension des attentes des publics tout en développant leur confiance dans l’utilisation de ressources inclusives. Une sensibilisation plus aiguisée aux enjeux critiques et à l’EDI, combinée à un soutien pédagogique adapté, pourrait réduire ces tensions et renforcer l’efficacité des bibliothécaires en formation.

Identification des stéréotypes et relations de pouvoir. L’analyse des stéréotypes révèle que, malgré une utilisation attentive des grilles EDI et du critère antibiais, les personnes étudiantes manquent parfois de ressources critiques ou de sensibilisation pour reconnaitre les biais implicites. Derman-Sparks (2016) souligne l’importance de déconstruire ces biais afin d’éviter la perpétuation de stéréotypes ou de situations d’oppression dans les collections. Bien que les personnes participantes valorisent l’agentivité individuelle des protagonistes, leur tendance à omettre ou à éviter l’analyse des systèmes d’oppression reflète une lacune dans la compréhension des dynamiques structurelles, une lacune également identifiée par Hughes-Hassell et Gibson (2017).

Représentation et légitimité des personnes créatrices. L’absence de remise en question de la légitimité des personnes autrices, même lorsqu’elles ne représentent pas un groupe « de l’intérieur », peut refléter une confiance implicite dans les normes éditoriales actuelles ou alors un manque de sensibilisation à l’importance de l’authenticité culturelle – ou les deux. Cette observation est cohérente avec les travaux de McManus (2017), qui soulignent l’importance d’examiner les liens entre la légitimité des personnes autrices et la réception des oeuvres par les communautés représentées.

Des recommandations pour la formation en bibliothéconomie

-

Renforcer la sensibilisation aux thématiques sous-représentées. Les résultats appuient la nécessité d’intégrer des formations spécifiques sur des thèmes tels que l’homoparentalité et les perspectives autochtones, comme le recommandent Grafelman et Barriage (2022).

-

Développer des outils critiques. La mise à disposition de grilles de sélection enrichies et d’exemples concrets pourrait aider les personnes étudiantes à mieux analyser les oeuvres, comme proposé par Pugh et Doyle (2019).

-

Créer des partenariats avec des communautés locales. Ces collaborations offriraient aux bibliothécaires en formation des occasions pratiques pour appliquer leurs compétences tout en renforçant leur compréhension des besoins locaux, suivant les approches décrites par Coleman (2022).

-

Intégrer des ateliers sur les dynamiques de pouvoir. Ces formations devraient inclure des études de cas sur les stéréotypes de genre ou d’ethnicité, en s’inspirant des travaux d’Ainscow (2016).

Ces recommandations permettraient de combler les lacunes identifiées et de former des bibliothécaires mieux préparés à répondre aux besoins d’une société diversifiée et inclusive.

Une limite de cette étude réside dans le fait qu’elle n’a pas été menée auprès de bibliothécaires qui sont déjà en activité professionnelle, ni à une échelle plus large, ce qui restreint la portée et la généralisation de ses résultats. Une autre limite provient de l’absence d’une évaluation longitudinale. Il est vrai que l’effet durable de la démarche de formation sur les pratiques professionnelles des bibliothécaires jeunesse n’a pas pu être mesuré. Une analyse à plus long terme permettrait de mieux comprendre l’intégration des principes d’EDI dans leur pratique et leur évolution dans le temps.

CONCLUSION

Cette étude met en évidence la pertinence d’une formation axée sur la sélection critique d’oeuvres de littérature jeunesse, fondée sur les principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI). Elle explore comment les bibliothécaires jeunesse en formation peuvent être outillées ou outillés pour constituer des collections variées et inclusives, tout en développant les compétences requises pour s’adapter à des environnements professionnels diversifiés.

Les résultats révèlent que les principes d’EDI sont généralement perçus comme des outils essentiels pour reconnaitre et inclure une diversité de voix et de perspectives. Ils sont largement intégrés dans les pratiques de sélection et de médiation littéraire, les bibliothécaires en formation les considérant comme une base éthique fondamentale favorisant l’équité dans l’accès aux oeuvres. Toutefois, si l’usage de critères actualisés permet une meilleure prise en compte de la diversité, l’analyse critique des oeuvres reste perfectible, notamment en ce qui concerne la compréhension des dynamiques de pouvoir, la déconstruction des représentations stéréotypées et l’identification des biais implicites.

Par ailleurs, l’expérimentation d’un parcours de formation structuré a démontré son efficacité pour instaurer une sensibilité critique et renforcer la capacité des bibliothécaires à appliquer des grilles de sélection enrichies. Cependant, les résultats soulignent également que certains aspects de l’EDI, tels que l’engagement actif dans la justice sociale ou la prise en compte des perspectives intersectionnelles, restent encore faiblement intégrés. Une approche plus approfondie de la réflexion critique et des pratiques réflexives interculturelles pourraient ainsi améliorer la qualité de l’analyse et de l’intervention professionnelle.

En réponse à ces constats, l’étude recommande d’inscrire plus systématiquement l’EDI dans la formation en bibliothéconomie, à travers des modules adéquats, et des approches pédagogiques participatives. L’usage de grilles antibiais, l’organisation d’ateliers interactifs et la mise en situation interculturelle favoriseraient une meilleure appropriation des compétences critiques et adaptatives. De plus, des collaborations avec des acteurs locaux (associations, écoles, bibliothèques publiques et scolaires) renforceraient l’ancrage des formations dans les réalités des communautés et faciliteraient l’adoption d’une approche de littératie communautaire.

Enfin, l’établissement d’un référentiel de compétences intégrant de manière cohérente les dimensions de l’EDI permettrait de structurer et d’harmoniser les pratiques professionnelles. S’inspirant des cadres proposés par l’Association for Library Service to Children (2020) et la Young Adult Library Services Association (2020), un tel référentiel renforcerait la capacité des bibliothécaires jeunesse à accompagner les publics, à enrichir leurs pratiques et à contribuer à la construction de bibliothèques véritablement inclusives et adaptatives, en phase avec les défis socioculturels et éducatifs contemporains.

Parties annexes

Annexes

ANNEXE 1. Questionnaire en ligne visant à recueillir des données sur les conceptions des personnes étudiantes en formation professionnelle

ANNEXE 2. La grille d’analyse d’oeuvres de littérature jeunesse dans une perspective d’équité, de diversité et d’inclusion tirée de Hughes-Hassell, S. (2020). Collection management for youth: Equity, Inclusion, and Learning (2e éd.), ALA, traduite avec l’aimable autorisation de l’autrice

ANNEXE 3. Consignes du travail

Partie 1 – Choix de l’album (15 %) (+/- 100 mots)

Fournissez dans un premier temps la référence de l’album et le résumé (il peut être pris sur le site de l’éditeur ou sur la 4e de couverture), justifiez brièvement le choix de votre oeuvre et la démarche utilisée pour la sélectionner (ex. : plateformes utilisées pour la sélectionner; réflexion à la suite de la conférence, etc.).

Partie 2 – Analyse de l’album (65 %) (+/- 400 mots)

Dans un deuxième temps, analysez cet album à l’aide de la Grille d’analyse d’oeuvres de littérature jeunesse dans une perspective d’équité, de diversité et d’inclusion. Vous pouvez répondre aux questions directement dans la grille (tel que dans la démarche présentée en cours). Assurez-vous de distinguer le texte des questions de la grille du texte de votre analyse (ex. : utiliser une autre couleur).

*Selon l’oeuvre choisie, il est normal que vous ne puissiez pas répondre à toutes les questions de la grille, mais vous devriez être en mesure de commenter chacun des quatre grands aspects de la grille.

Partie 3 – Commentaire évaluatif (20 %) (+/- 150 à 200 mots)

Au regard de l’analyse menée, faites ressortir les points forts de l’oeuvre et la pertinence de l’utiliser auprès des élèves. Est-ce que vous l’utiliseriez dans le cadre d’une animation auprès des élèves (Est-ce que l’oeuvre nécessite un accompagnement particulier, une mise en contexte spécifique? Etc.) ou vous la laisseriez plutôt à la disposition des élèves dans la bibliothèque de classe ou par exemple, à utiliser dans un dispositif de lecture autonome, en duo, etc. ? Justifiez.

Remerciements

Les autrices et l’auteur remercient le Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité (CRI-JaDE) de l’Université de Montréal pour l'octroi de deux subventions en appui à la recherche Sélection et didactisation des oeuvres de littérature pour la jeunesse appelant à la diversité, à l’équité et l’inclusion en formation initiale des maitres au préscolaire, au primaire et au secondaire (Lemieux, Gosselin-Lavoie, Martiel, Durnin et Bastien, 2023-2025). Nous tenons également à remercier le Centre pour son précieux soutien à la diffusion des résultats.

Notes

-

[1]

Nous utilisons le terme de représentation au sens de Jodelet (2005), soit « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, D. p. 53).

-

[2]

Le récent Cadre de référence de la bibliothèque scolaire au carrefour des apprentissages ne constitue pas un référentiel de compétences, mais plutôt un document de cadrage sur les services et les ressources en bibliothèque scolaire au Québec. De même, au Canada, il n’existe pas de référentiel de compétences commun pour les bibliothécaires scolaires. Les propositions varient généralement d’une province à l’autre.

-

[3]

Voir à ce sujet les orientations dans Les lignes directrices des bibliothèques publiques du Québec (2019).

-

[4]

American Library Association. (2024, 5 février). American Library Association updates core values. ALA News. https://www.ala.org/news/2024/02/american-library-association-updates-core-values ; American Library Association. (2021, 29 juin). Code of ethics of the American Library Association. https://www.ala.org/tools/ethics ; Fédération canadienne des associations de bibliothèques. (2008, 25 mai). Énoncé sur la diversité et l’inclusion. https://cfla-fcab.ca/fr/lignes-directrices-et-exposes-de-position/enonce-sur-la-diversite-et-linclusion/.

-

[5]

Lorsqu’il est question d’« oeuvre littéraire » ou d’« oeuvres littéraires », nous faisons référence à une seule production spécifique d’un auteur ou d’une autrice, telle qu’un album, un roman, une pièce de théâtre, un poème, ou une nouvelle. Dans le cadre de cette étude, les travaux à l’étude étaient des oeuvres littéraires de type « albums ».

-

[6]

Nous rappelons ici que les questions de recherche, la problématique et l’hypothèse exposées ont fait l’objet de formulations équivalentes pour les personnes étudiantes en éducation et en bibliothéconomie visées par cette étude.

-

[7]

Par conception, nous entendons une manière de voir ou de se représenter, une idée ou un ensemble de croyances que les individus ont sur un sujet donné. Source : Usito. (n.d.). Conception. Université de Sherbrooke. https://usito.usherbrooke.ca/définitions/conception

-

[8]

Comme nous l’avons mentionné, la recherche a également été menée auprès de personnes étudiantes en éducation. Toutefois, dans cet article, nous nous concentrons sur les résultats obtenus auprès des personnes bibliothécaires en formation.

-

[9]

Ce prototype de démarche sera présenté de façon détaillée dans le cadre d’un autre article (accepté).

- [10]

-

[11]

T8 et T21 font respectivement référence au 21e et au 8e travail de l’échantillon.

Bibliographie

- Ainscow, M. (2016). Diversity and equity: A global education challenge. New Zealand Journal of Educational Studies, 51, 143-155.

- Armand, F., Gosselin-Lavoie, C. et Combes, E. (2016). Littérature jeunesse, éducation inclusive et approches plurielles des langues. Nouvelle Revue Synergies Canada, (9), 1-5. https://doi.org/10.21083/nrsc.v0i9.3675

- Association des bibliothèques publiques du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et Réseau BIBLIO du Québec. (2019). Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec. https://www.abpq.ca/lignes_directrices.php

- American Library Association. (2021, 29 juin). Code of ethics of the American Library Association. https://www.ala.org/tools/ethics

- American Library Association. (2024, 5 février). American Library Association updates core values. ALA News. https://www.ala.org/news/2024/02/american-library-association-updates-core-values

- Association for Library Service to Children (ALSC). (2020). Competencies for librarians serving children in public libraries. American Library Association. https://www.ala.org/alsc/edcareeers/alsccorecompetencies

- Association of Library and Information Science Education (ALISE). (2013). ALISE diversity statement. https://www.alise.org/alise---alise-diversity-statement

- Cervulle, M. et de Singly, F. (2018). Cultural studies : théories et méthodes (2e éd.). Armand Colin.

- Coleman, A. S. (2022). International contexts and U.S. trends in equity, diversity, inclusion, and accessibility in libraries. Library Trends, 71(2), 254‑283.

- Davis, J. M. et Pearce, N. (2021). Developing a children’s literature course to facilitate pre-service teachers’ understanding of culturally relevant texts. Dans D. Hartsfield (dir.). Handbook of research on teaching diverse youth literature to pre-service professionals (p. 44-67). IGI Global.

- Derman-Sparks, L. (2016). Guide for selecting anti-bias children’s books. Teaching for Change Books.

- DeRoy-Ringuette, R., Montésinos-Gelet, I. et Laplante, A. (2019). La place du bibliothécaire intégré dans la structure d’approche programme adoptée par les facultés d’éducation québécoises. Partnership, 14(1), 1-20.

- DeRoy-Ringuette, R., Montésinos-Gelet, I. et Laplante, A. (2021). Grille d’évaluation des albums de littérature jeunesse pour soutenir le développement des collections. Documentation et bibliothèques, 67(4), 48-61.

- Fédération canadienne des associations de bibliothèques. (2008, 25 mai). Énoncé sur la diversité et l’inclusion. https://cfla-fcab.ca/fr/lignes-directrices-et-exposes-de-position/enonce-sur-la-diversite-et-linclusion/

- Fédération des milieux documentaires (FMD) (2024). Profil de compétences des professionnelles et des professionnels des milieux documentaires. https://www.fmdoc.org/wp-content/uploads/2024/11/FMD-Cadre-de-reference_2021-06-01.pdf

- Grafelman, K. et Barriage, S. (2022). No finish line: Creating inclusiveness in children's programs. Children and Libraries, 20(3), Article 3. https://doi.org/10.5860/cal.20.3.3

- Gosselin-Lavoie, C. et Larouche, E. (2024). Des albums de littérature jeunesse pour aborder des repères propres à la société québécoise. Vivre le primaire, 37(3), 55-56.

- Estelle-Holmer, S. M., Limpitlaw, A., et Spomer, M. (2021). Can you find yourself in the stacks? Building diverse collections in religion and theology. Atla Summary of Proceedings, 81–116. https://doi.org/10.31046/proceedings.2021.3002

- Hughes-Hassell, S. et Gibson, A. (2017). We will not be silent: Amplifying marginalized voices in LIS education and research. https://doi.org/10.17615/zvge-cv71

- Hughes-Hassell, S. (2020). Collection management for youth: Equity, inclusion, and learning (2e éd.) ALA.

- Jodelet, D. (2003). Représentations sociales: un domaine en expansion. Dans D. Jodelet, (dir.) Les représentations sociales (7e éd., 45-78). Les Presses universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.jodel.2003.01.0045

- Knapp, C. (2022). Creating safe and inclusive spacing for LGBT2Q+ youth in public and school libraries. Journal of Library Administration, 62(6), 847-855. https://doi.org/10.1080/01930826.2022.2102385

- Leahy, M. A. et Foley, B. C. (2018). Diversity in children’s literature. World Journal of Educational Research, 5(2), Article 2. https://doi.org/10.22158/wjer.v5n2p172

- McManus, A. (2017). From the president of RUSA: Thoughts on equity, diversity, and inclusion in reference and user services. Reference & User Services Quarterly, 56(4), Article 4. https://doi.org/10.5860/rusq.56.4.226

- Miquelon, A. (2022). Le bagage culturel des élèves au service de l’interprétation d’une oeuvre résistante au secondaire. Revue hybride de l’éducation, 6(1), 219-236.

- Poole, A. H., Agosto, D., Greenberg, J., Lin, X. et Yan, E. (2021). Where do we stand? Diversity, equity, inclusion, and social justice in North American library and information science education. Journal of Education for Library and Information Science, 62(3), 258-286.

- Pugh, C. et Doyle, B. (2019). Equity, diversity, inclusion: Seattle’s “Loud at the Library” collaboration. Children and Libraries, 17(3), Article 3. https://doi.org/10.5860/cal.17.3.27

- Rabot, C. (2011). Les choix des bibliothécaires ou la fabrication des valeurs littéraires en bibliothèque de lecture publique [thèse de doctorat, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3]. Littératures. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03009761

- Sauvaire, M., Émery-Bruneau, J. et Falardeau, É. (2021). L’impact des pratiques d’enseignement du débat interprétatif sur le développement des compétences en lecture littéraire des élèves du 2e cycle du secondaire : une approche pour intégrer la diversité des lecteurs. FRQSC, Actions concertées.

- St-Pierre, M.-C. (2019). Les collections de littérature jeunesse à contenu LGBTQ dans les bibliothèques publiques québécoises : portrait et évaluation [mémoire de maitrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/24147

- Vandenbroeck, M. (2011). Diversity in early childhood services. Encyclopedia on early childhood development, 16.

- Young Adult Library Services Association (YALSA). (2020). Teen services competencies for library staff. American Library Association. https://www.ala.org/yalsa/guidelines/yacompetencies

Parties annexes

Acknowledgements

The authors thank the Centre for Interdisciplinary Research on Intersectional Justice, Decolonization and Equity (CRI-JaDE) of the University of Montreal for two grants awarded in support of the study "Selection and didactisation of literature for young readers calling for diversity, equity and inclusion in the initial training of preschool, primary and secondary school teachers (Lemieux, Gosselin-Lavoie, Martiel, Durnin and Bastien, 2023-2025)". We would also like to thank the Centre for its valuable support in publishing the results.

Parties annexes

Gracias

Las autoras y el autor dan las gracias al Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l’équité (CRI-JaDE) (Centro de investigación interdisciplinario sobre la justicia interseccional, la descolonización y la equidad), de la Université de Montréal para la concesión de dos subvenciones de investigación : Selección y didactización de las obras literarias para jóvenes que apelan a la diversidad, equidad e inclusión en formación inicial docente a nivel preescolar, primaria y secundaria (Lemieux, Gosselin-Lavoie, Martiel, Durnin y Bastien, 2023-2025). También, deseamos agradecer al Centro por su valioso apoyo a la difusión de los resultados.

Liste des tableaux

Tableau 1

Sources et fréquence d’utilisation de ces sources par les futures bibliothécaires

Tableau 2

Thématiques des oeuvres choisies et fréquence de ces thèmes dans le corpus des oeuvres