Résumés

Résumé

L’étude qui suit présente une analyse des pratiques des avocats en matière d’éthique et de déontologie professionnelle. Elle combine un ensemble de données quantitatives et qualitatives qui mettent en lumière les processus de prise de décisions éthiques des avocats, les relations qu’ils entretiennent avec leur ordre professionnel, mais aussi les mécanismes de régulation professionnelle qui s’inscrivent dans une certaine économie de l’éthique. Ainsi, les résultats obtenus par les autrices remettent en question l’hypothèse classique selon laquelle un enseignement plus poussé de la déontologie juridique limiterait les pratiques juridiques controversées. Ils amènent aussi à repenser le rôle prédominant du Barreau du Québec dans le contrôle de la profession en raison du biais implicite de cette instance envers certaines catégories de praticiens et de types de conduites. Les autrices avancent alors que, puisque ce sont les communautés de pratique qui exercent le plus d’influence sur les comportements des praticiens, ce serait à ce niveau-là que les mécanismes de contrôle se révéleraient les plus efficaces.

Abstract

This study presents an analysis of the ethical and professional conduct of lawyers. It combines a set of quantitative and qualitative data that sheds light on ethical decision-making processes of practicing lawyers, their relationships with their professional order as well as the professional regulation mechanisms which are part of a so-called ethical economy. Thus, our findings challenge the conventional assumption that further education in legal deontology would limit controversial legal practices. These findings also lead to rethinking the Bar’s predominant role in the control over the profession because of the implicit bias of these bodies towards certain categories of practitioners and types of conduct. We therefore argue that, seeing as it is the communities of practice that exert the most influence on practitioners behaviours, it is at this level that the control mechanisms would be the most effective.

Resumen

Este estudio plantea un análisis de las prácticas de los abogados en materia de ética y de deontología profesional. En un compendio de informaciones cuantitativas y cualitativas que ponen de manifiesto los procesos de decisión ética de los abogados se aúnan las relaciones que estos mantienen con el orden profesional, e igualmente, los mecanismos de regulación profesional, que como queda demostrado, forman parte de una determinada estructura de la ética. De este modo, nuestros resultados cuestionan la hipótesis convencional según la cual una enseñanza más exigente de la deontología jurídica podría limitar las prácticas jurídicas controvertidas, lo cual nos conduce igualmente a plantear nuevamente el papel predominante del Barreau (Colegio de Abogados) en el control de la profesión. Esto se debe a la intermediación explícita de estas instancias en determinadas categorías de formas de ejercer y tipos de conducta. Los mecanismos de control resultarían más eficaces ya que son las comunidades de práctica las que influyen más en el comportamiento de los que ejercen.

Corps de l’article

Le travail des professionnels du droit peut agir comme vecteur de l’accès à la justice ou comme frein à ce dernier. Notre recherche porte sur leur pratique juridique et s’appuie sur les données tirées de deux chantiers réalisés dans le contexte du grand projet de recherche Accès au Droit et à la Justice (ADAJ). Plus précisément, les objectifs de ces chantiers étaient de favoriser la mise au point de pratiques plus conformes aux codes de déontologie, tout en étant mieux adaptées aux demandes des citoyens. Le premier chantier nous a ainsi permis de mesurer les attentes des citoyens à l’égard des professionnels du droit. Il portait sur l’analyse de demandes d’enquête déposées au Bureau du syndic du Barreau du Québec contre des avocats en exercice. Cette étude quantitative a trouvé un complément dans le second chantier qui a été consacré aux conditions déontologiques et éthiques de la pratique du droit, telles qu’elles sont définies par les praticiens eux-mêmes. Ce chantier se fonde sur l’analyse qualitative de 25 entrevues menées auprès d’avocats pratiquant dans trois domaines différents du droit : les praticiens qui représentent des accidentés de la route (6), ceux qui exercent en droit criminel (9) et ceux qui travaillent en droit de la famille (10).

Sur le plan théorique, il importe d’abord de faire une distinction entre morale, éthique et déontologie[1]. La morale se définit comme un ensemble de normes et de règles référentielles qui doivent s’imposer à tous, à titre d’impératif. L’éthique donne davantage de place à l’individu, celui étant alors en mesure de faire valoir sa parole et ses intérêts propres. Dans cette perspective, l’éthique implique une certaine démarche réflexive et délibérative de la part du professionnel. Cette éthique délibérative a pour objet de faire l’inventaire d’éléments conflictuels pour dégager le meilleur cours d’action possible dans une situation déterminée[2]. La déontologie, quant à elle, veut réguler les situations rencontrées par un corps de personnes exerçant un métier donné. Elle est donc utilisée pour définir et encadrer les devoirs professionnels[3]. Elle se caractérise alors par un recours aux sanctions[4].

Ainsi, dans le champ de la déontologie, la logique de l’autorégulation professionnelle postule que seuls ceux qui possèdent des connaissances, des compétences et des références professionnelles réelles dans un domaine spécifique sont en mesure de déterminer les normes déontologiques appropriées à leur champ d’activité[5]. L’acquisition et l’intériorisation des fondements de leur formation sont donc assurées par l’apprentissage d’une série de principes généraux d’ordre éthique qu’il conviendra par la suite d’appliquer à leur pratique. Les conduites contraires à l’éthique et à la déontologie seraient par conséquent le résultat d’un manque de connaissances et de formation ou encore de caractéristiques personnelles intrinsèques. Cependant, de nombreuses études sur le processus de prise de décisions éthiques par les avocats ont démontré que des éléments structurels et situationnels exercent une influence significative sur ces conduites[6].

Dans cette perspective, Harry William Arthurs soutient que les pratiques liées à l’éthique et à la déontologie se matérialisent au sein de trois sites de socialisation. Les processus de socialisation éthique sont compris ici en tant que processus d’acquisition des connaissances spécialisées et des capacités de jugement nécessaires à l’évaluation de situations complexes que les professionnels sont susceptibles de rencontrer[7]. On trouve d’abord, sur le plan individuel, des caractéristiques personnelles des professionnels. Dans notre étude, nous avons lié ces caractéristiques à certains biais cognitifs qui influent sur le processus de prise de décisions des individus, notamment selon la théorie de l’atténuation éthique. Ensuite, le contexte de la pratique de ces professionnels est déterminé par leur propre champ de spécialisation. Ainsi, nous estimons que ce processus de prise de décisions doit également être placé dans son contexte social et organisationnel, selon la théorie des connaissances spécialisés. Il est alors question d’une logique de professionnalisation interne. Enfin, les mécanismes de régulation professionnelle s’articulent – d’après Harry William Arthurs – selon une certaine économie de l’éthique. En effet, celle-ci est le résultat de contraintes internes et externes qui permettent à un ordre professionnel de définir les conduites aberrantes ou contraires à l’éthique et de déterminer lesquelles seraient passibles de sanctions selon une analyse coûts-avantages[8]. Dans ce cas, nous parlerons plutôt d’une logique de professionnalisation externe.

Nos résultats nous amènent alors au constat que, si le contexte de la pratique exerce une influence significative sur le processus de prise de décisions éthiques des avocats, ce contexte inclut également leur perception à l’égard de leur ordre professionnel. Cette perception est à son tour déterminée par la façon dont les organismes de contrôle chargés de l’encadrement de la profession mettent en application les normes de déontologie et interviennent auprès de leurs membres. L’analyse combinée des données quantitatives et qualitatives collectées dans le contexte de nos travaux met ainsi en lumière les relations qu’entretiennent les praticiens avec leur ordre professionnel, mais aussi les dynamiques de régulation professionnelle qui, comme nous le verrons, s’inscrivent effectivement dans une certaine économie de l’éthique[9]. À la suite d’un bref survol de notre méthodologie de recherche, nous traiterons chacun de ces trois niveaux de façon complémentaire, mais avec une attention plus particulière accordée à la variable professionnelle et à son mode de régulation.

1 La démarche méthodologique

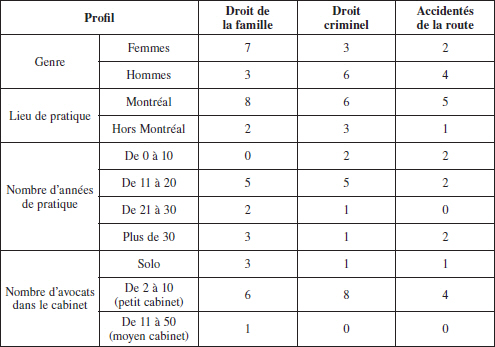

Dans notre enquête, nous avons eu recours à deux outils méthodologiques selon les objectifs de deux chantiers de recherche distincts. Pour ce qui est du premier chantier, les entretiens semi-dirigés ont été menés auprès d’avocats en pratique privée inscrits au Tableau de l’Ordre , à partir d’un échantillonnage par réseau, aussi appelé par « boule de neige[10] ». Ainsi, nous avons rencontré 10 avocats pratiquant en droit de la famille, 9 en droit criminel et 6 en droit social, auprès des accidentés de la route. L’échantillonnage se répartit selon les caractéristiques regroupées dans le tableau en annexe. Afin d’assurer une certaine représentativité des résultats, mais sans visée statistique, nous avons retenu divers éléments dont le genre (féminin, masculin), le lieu de pratique, le nombre d’années de pratique ainsi que la grandeur des cabinets. Ce sont ces deux dernières variables qui ont surtout été significatives pour l’analyse des résultats, comme nous le verrons dans les sections suivantes. Les entretiens se sont déroulés en mode virtuel entre décembre 2020 et juin 2021. À partir des verbatims de ces entrevues, nous avons procédé à la codification des contenus en utilisant les diverses fonctionnalités du logiciel NVivo et réalisé une analyse thématique des contenus.

Pour ce qui est du second chantier de recherche, nous avons codé, en fonction d’une trentaine de variables, 1 000 dossiers de demande d’enquête traités par le Bureau du syndic. La sélection de ces dossiers a été effectuée sur une base aléatoire parmi les demandes déposées au cours de deux années distinctes (500 demandes en 2010 et 500 en 2015). Précisons que près de l 500 demandes d’enquête sont reçues annuellement par le Bureau du syndic. La collecte de données a eu lieu entre juillet et octobre 2017, à partir de dossiers qui avaient été archivés une fois l’enquête terminée. Les variables ont été déterminées avant la collecte des données, en fonction des informations à notre disposition : les caractéristiques des avocats visés par la demande d’enquête et les personnes à l’origine de celles-ci, les raisons invoquées dans les formulaires transmis au Bureau du syndic ainsi que le traitement de ces demandes par le Bureau du syndic et leur issue.

2 Les caractéristiques individuelles : la théorie de l’atténuation éthique

Les caractéristiques individuelles qui sont susceptibles d’exercer une influence sur les conduites éthiques des professionnels peuvent être abordées du point de vue des études comportementales. Ces dernières fournissent un modèle explicite du comportement humain basé sur la recherche empirique plutôt que sur de simples intuitions ou des théories abstraites. Elles s’appuient en effet sur les découvertes faites en psychologie dans le domaine du jugement humain et de la prise de décisions. Ces recherches mettent l’accent sur le fait que l’être humain possède des ressources cognitives restreintes, influencées par la motivation et l’émotion, et donc rationnellement limitées[11]. Par exemple, l’atténuation éthique est associée au processus dit de la « pente glissante » selon lequel une exposition répétée à de mauvais choix, inscrits dans une série de petites décisions prises fréquemment, favorise progressivement l’adoption par les praticiens d’une conduite générale contraire à l’éthique, tout en croyant faussement qu’ils respectent leurs principes moraux[12]. La théorie de la dissonance cognitive suggère effectivement que les individus changeront leurs perceptions à l’égard de certains comportements controversés une fois qu’ils se seront engagés en ce sens, dans le but d’éviter l’inconfort de se voir sous un jour moins favorable. C’est en réalité le produit d’un biais égocentrique[13]. Ce sentiment d’inconfort a été généralement associé dans nos entretiens à une sorte de boussole interne sur le plan individuel qui peut agir comme un signal d’alarme dans les cas de dissonance cognitive.

Dans notre échantillon, les avocats pratiquant en droit criminel étaient les plus conscients du risque que comporte l’atténuation des préoccupations éthiques. Notre hypothèse est que la nature de leur pratique se révèle plus susceptible de paraître « amorale » aux yeux d’un public moins averti, puisqu’elle est fondée sur la défense des intérêts de clients qui ont, pour la plupart, commis un acte, une infraction ou un crime. Par opposition, ces praticiens ressentent peut-être davantage le besoin de justifier leur jugement éthique en se basant sur des principes substantifs externes, généralement compris et partagés par la population. Dans ce contexte, l’idée du questionnement éthique, défini en tant que réponse aux avertissements d’une sorte de boussole interne, a été plus systématiquement relevé dans le discours des criminalistes, alors qu’elle reste marginale dans l’ensemble des entrevues que nous avons réalisées. Ainsi, certains répondants ont mentionné l’importance de ne pas franchir une certaine ligne morale afin d’éviter de s’aventurer sur une pente glissante :

Tu as deux façons de pratiquer en droit criminel. Tu peux pratiquer pour cinq ans, tu vas faire beaucoup de sous, ou tu pratiques pour 25 ans. C’est une décision qui est personnelle à chaque avocat.

Avocat, droit criminel, 18 mai 2021

[I]l faut vraiment, vraiment, en droit criminel, dès le départ, se fixer des règles. Moi, j’appelle ça la « ligne dans le sable », là, une ligne dans le sable qu’il ne faut pas franchir, parce qu’une fois qu’elle est franchie c’est à peu près impossible de revenir en arrière.

Avocat, droit criminel, 18 mai 2021

En outre, le processus de socialisation éthique amène les praticiens à formuler leurs conclusions sur la manière de résoudre certaines questions déontologiques au cours de leurs premières années de pratique. Ils conservent ensuite ces conclusions tout au long de leur carrière. Dans notre recherche, nous avons constaté que le premier réflexe des praticiens placés devant un dilemme éthique est de se tourner vers des collègues de confiance, généralement plus expérimentés qu’eux, et ce, avant même de consulter leur code de déontologique ou d’appeler à la ligne Info-Déonto du Barreau. Cette propension à se référer d’abord à l’avis des collègues est également une conséquence des relations ambiguës qu’entretiennent les praticiens avec leur ordre professionnel, comme nous le verrons plus loin.

Une recherche menée par Leslie C. Levin, professeure, a aussi démontré que les collègues et les mentors vers qui les praticiens se tournent influencent leur prise de décisions, notamment lorsqu’ils sont aux prises pour la première fois avec des problèmes d’éthique ou de déontologie[14]. Ces premières conclusions leur servent ultérieurement de point de référence à mesure qu’ils progressent dans leur carrière. Toujours selon la professeure Levin, dès qu’ils acquièrent une plus grande expérience, les praticiens ne réexaminent plus les questions déontologiques auxquelles ils ont déjà répondu. Nous avons également observé ce processus de prise de décisions dans notre recherche :

[V]u que j’ai travaillé pendant 20 ans à la SAAQ [Société de l’assurance automobile du Québec], qu’ils ont un dossier avec la SAAQ, c’est certain qu’ils viennent me voir. Moi, [c’est] très rare que je vais discuter avec les [collègues]… c’est parce qu’ils n’ont pas la même expérience que moi, là. S’il y avait une personne qui avait 30 ans d’expérience, c’est certain que j’en discuterais avec elle, cette personne-là, mais c’est moi qui est le plus vieux dans la boîte.

Avocat, représentant des accidentés de la route, 22 avril 2021

Par ailleurs, une fois leur prise de décision effectuée, un biais de confirmation amène les individus à considérer comme plus pertinentes les preuves qui confirment leur choix plutôt que celles qui pourraient l’ébranler[15]. Un autre biais, dit de l’excès de confiance, peut également empêcher les avocats de reconnaître la nécessité de réviser leur positionnement[16]. Ce biais amène en effet les individus à avoir une confiance disproportionnée en leur jugement personnel, en particulier dans un contexte incertain ou ambigu. Ils sont donc portés à penser qu’ils font de bons choix, et qu’ils n’ont pas besoin de reconsidérer la façon dont ils abordent une décision déjà prise auparavant dans une situation similaire.

3 Le contexte de la pratique : la théorie des connaissances spécialisées

Au-delà des divers biais comportementaux susceptibles d’influer sur le processus de prise de décisions éthiques des praticiens sur le plan individuel, l’analyse du jugement éthique doit également inclure la manière dont les normes de la pratique, les conceptions de la justice, le profil de leur clientèle et les organisations professionnelles façonnent leur conduite[17]. Or, comme nous sommes en présence d’une réalité contextualisée, cette analyse exige la prise en considération de la communauté déontologique à laquelle le praticien est rattaché, c’est-à-dire du contexte de la pratique telle qu’elle est expérimentée par les acteurs d’un champ social donné. Comme nous l’avons mentionné précédemment, au lieu de voir les praticiens comme des individus autonomes développant chacun leur propre approche de la déontologie et de l’éthique, le processus de prise de décisions professionnelles est placé, selon cette théorie, dans son contexte social et organisationnel, bref, en fonction d’une compétence et d’une pratique spécialisées.

Pour certains auteurs, le phénomène de l’atténuation éthique a tendance à dévaloriser l’expérience et l’expertise spécialisée des praticiens[18]. Aux yeux de ces derniers, le point de référence qui permet de déterminer si une pratique est éthique ou non se révèle différent de la conception du public en général et diverge même selon le type et le milieu de pratique de chaque avocat :

Q : Il y a une phrase qu’on entend souvent d’autres praticiens, par exemple, qui ne pratiquent pas en droit criminel, qui disent : « Moi, je pourrais jamais pratiquer en droit criminel parce que je pourrais jamais défendre quelqu’un que je sais coupable. » Qu’est-ce que tu répondrais à ça ?

R : Ben, là, je l’entends tout le temps, cette phrase-là ! Eh ben, la majorité de mes clients sont coupables, hein ? T’sais, défendre, ça ne veut pas dire nécessairement juste essayer d’obtenir un acquittement. En droit criminel, c’est comme l’art de la nuance, ce n’est pas blanc ou noir, c’est des êtres humains, c’est pas des monstres, ils ont commis, des fois, des actes qui sont horribles, mais, t’sais, souvent, il y a une histoire derrière ça, fait que notre travail c’est d’abord et avant tout d’essayer de faire ressortir cet autre, cet autre côté de la médaille là, tout en gardant en tête qu’il y a une possibilité de présomption d’innocence.

Avocat, droit criminel, 19 février 2021

Dans cette perspective, les avocats font face à des environnements de pratique différents et travaillent au sein de communautés de pratique distinctes et parfois insulaires. Chacun de ces groupes possède son propre ensemble de valeurs et de préoccupations professionnelles et crée des normes de pratique spécialisées qui vont au-delà des règles formelles ou, dans certains cas, s’en écartent. Ainsi, non seulement les avocats, en tant que groupe, ont un code de déontologie spécialisé, mais les avocats expérimentés ont tendance à avoir leur propre point de vue sur ce code[19].

La théorie de l’atténuation éthique ou encore celle des connaissances spécialisées sont complémentaires, car elles octroient toutes les deux un rôle déterminant à la communauté de pratique dans le processus de socialisation éthique des praticiens. Il existe en effet différents espaces où les avocats acquièrent et mettent en oeuvre leurs pratiques, que ce soit dans leur milieu professionnel, leur domaine de pratique ou le système de justice[20]. Ces dimensions sont plus globalement associées à la notion de communauté de pratique[21]. À vrai dire, la communauté de pratique est une variable médiatrice ou « intermédiaire » entre le profil de pratique de l’avocat, le contexte institutionnel, les règles professionnelles et sa prise de décisions individuelles. Elle est généralement associée à une forme de culture juridique locale sinon interne. Elle englobe également les entités organisées avec lesquelles le praticien interagit, c’est-à-dire les associations spécialisées ou les collègues de son cabinet.

La communauté de pratique renvoie donc aux processus de contrôle mutuel et au système de références échangées sur lesquelles s’appuie le praticien tout au long de sa carrière[22]. Les avocats se partagent ainsi les normes et les conduites professionnelles issues de leurs interactions dans la communauté de pratique à laquelle ils sont rattachés. L’influence réelle du contrôle collégial dépend cependant d’une multitude de facteurs : la rigidité et l’organisation de chaque communauté, l’esprit de corps et l’identité de ses membres, le prestige et le statut de leur groupe, la force de leur socialisation, la concordance entre l’intérêt personnel et les attentes entretenues par les membres de la communauté ainsi que le recours à une expérience professionnelle et à un langage communs[23]. Dans cette veine, les psychologues sociaux ont constaté qu’un groupe est plus susceptible d’imposer une forme de conformité de pratique et de représentation : 1) s’il se compose d’experts ; 2) si les membres du groupe sont importants pour chacun des autres membres ; et 3) si la réalité des membres s’avère comparable d’une manière ou d’une autre à celle des autres membres[24].

4 La régulation professionnelle : l’économie éthique de la profession

Dans les entretiens que nous avons réalisés, la totalité des praticiens avaient de la difficulté à établir les différences entre la morale, l’éthique et la déontologie professionnelle. En effet, ils voient dans la déontologie un ensemble de règles qui s’imposent à tous sans distinction. Cette orientation répond alors davantage à une définition de la morale, liée à une conception impérative et totalisante, sinon « absolue ». Toutefois, les dispositions du Code de déontologie des avocats[25] nuancent cette acception dans une perspective plus centrée sur l’éthique. Ainsi, le préambule présente une série de principes et de valeurs dont l’avocat doit s’inspirer dans sa pratique, notamment la prise en considération du contexte social dans lequel le droit évolue. Malgré tout, la plupart des répondants que nous avons rencontrés croient que ces règles ne sont pas bien adaptées à leur pratique spécifique. De plus, ils estiment que les jeunes praticiens qui sortent de l’École du Barreau ne sont pas préparés correctement à les appliquer et à s’en inspirer dans leur pratique quotidienne malgré qu’ils en maîtrisent bien les règles. Rappelons que les avocats accordent une grande importance au processus de socialisation éthique, une forme d’autorégulation comprise ici en tant que processus d’acquisition des connaissances spécialisées et des capacités de jugement nécessaires à l’évaluation des situations complexes qu’ils sont susceptibles de rencontrer[26].

Dans une logique de professionnalisation interne de la pratique juridique, et plus particulièrement dans la mise en oeuvre de la déontologie, l’apprentissage des devoirs professionnels devrait commencer à l’université, à travers l’étude formelle des règles de déontologie professionnelle, mais elle est essentiellement prise en charge à l’heure actuelle par l’École du Barreau. Cet apprentissage se poursuit dans des contextes professionnels très divers, d’abord dans le cas plus formel de la formation continue et, de manière plus informelle, dans la foulée des relations qui se tissent au sein de chaque communauté de pratique. Ainsi, l’apprentissage de la déontologie comporte des composantes à la fois doctrinales et expérientielles[27].

Par ailleurs, le jugement éthique des praticiens dépend aussi de facteurs situationnels, c’est-à-dire en fonction de ce qu’ils conçoivent être leur rôle au sein du système de justice, mais également selon les attentes des autres acteurs de ce système : les autres praticiens, les clients, le tribunal et le public en général. Dans nos entretiens, les répondants situent souvent leurs référents éthiques à l’échelle de leurs relations avec les autres avocats :

J’aime qu’on agisse avec moi comme j’agis avec les autres, de façon polie et courtoise… pis dans le respect.

Avocat, droit criminel, 27 mai 2021

Je me guide vraiment avec l’idée que si quelqu’un d’autre devait revoir mon travail, disons que demain je devais mourir et mes dossiers étaient ouverts et les notes de mes dossiers étaient là, est-ce que, en regardant mon dossier, leurs conclusions seraient : « Ben, cet avocat-là a une éthique sans reproche » ou « Cet avocat-là bon, eh, il coupe les coins ronds, il fait des choses un peu, un petit peu sur les marges ou bien sur les lignes ? » Ouais, moi, j’essaie de rester loin des lignes, disons. Voilà.

Avocat, droit criminel, 17 mai 2021

[J’]ai des clients qui m’appellent, qui me sont référés par d’autres clients, d’anciens clients, d’autres avocats et même d’anciennes parties adverses. Ça, c’est la référence ultime ! Alors, je me dis que, dans ma pratique, je dois faire quelque chose de bien pour que le téléphone continue à sonner. Alors, je pense que, oui eh, j’ai une éthique de travail.

Avocat, droit de la famille, 3 mars 2017

En fait, cette conception particulière de l’éthique, fondée sur le respect des attentes mutuelles entre les acteurs du système de justice, a été relevé à 8 reprises dans les entrevues que nous ont accordées les avocats qui défendent les accidentés de la route (sur un total de 11 mentions liées à l’éthique), 17 fois auprès des avocats en droit criminel (sur un total de 25) et 11 fois auprès des avocats en droit de la famille (sur un total de 16).

Pourtant, l’éthique professionnelle est plus traditionnellement rattachée à une forme d’éthique réflexive sur laquelle se fondent les dispositions du Code de déontologie. On y suppose plus généralement que les avocats évalueront leur conduite en fonction de leur posture morale personnelle[28]. Les praticiens doivent par conséquent se fier à une forme d’intuition qui les préserve de toute situation douteuse ou risquée sur le plan éthique[29]. Les résultats de notre étude démontrent au contraire que les praticiens considèrent les principes éthiques comme le produit du contexte de leur pratique et de leurs relations. Cela nous mène au constat qu’il existe un décalage entre les règles déontologiques formelles, qui découlent d’une éthique universelle établie par le Code de déontologie, et les prises de décisions éthiques plus modérées, qui sont le fait des avocats dans leur pratique quotidienne. Plus encore, il apparaît que la conduite déontologique des praticiens dépend moins de la poursuite de principes éthiques inscrits dans la conscience personnelle de chacun que des contraintes sociales et systémiques auxquelles ils sont soumis.

Dans ce contexte, en plus de leur champ de spécialisation[30], la compréhension qu’entretiennent les avocats de leur domaine de pratique s’avère déterminante quand il est question de mettre en évidence les enjeux éthiques particuliers découlant des aspects les plus concrets de leur activité et de la manière dont ils y répondent. Ce contexte de pratique inclut aussi la façon dont la déontologie professionnelle est mise en oeuvre et encadrée, tout comme la manière dont elle est perçue par ses membres. Les ordres professionnels définissent en effet des normes formelles, des mécanismes de régulation et des structures relationnelles entre les praticiens et leur ordre professionnel. À ce niveau, l’autorégulation, qui relève d’un mode de contrôle interne conçu et mis en oeuvre par les pairs au sein d’une profession, aurait été remplacée par un système externe plus formel de règlements ainsi que par des dispositifs de contrôle et de surveillance par l’ordre professionnel[31].

4.1 L’économie de l’éthique

Durant les années 80 et 90, Harry William Arthurs a conceptualisé ce qu’il a appelé l’« économie de l’éthique », soit une approche qui rend compte des tendances dominantes observées dans des instances de régulations professionnelles partout au Canada[32]. En outre, une étude d’Alice Woolley, publiée en 2012, a révélé que cette approche s’imposait toujours par sa pertinence, malgré les importantes réformes qu’ont connues, depuis, les régimes de régulation professionnelle et déontologique en droit[33]. Ce type d’analyse n’a cependant pas été réalisé encore au Québec. À remarquer que l’économie de l’éthique se rapporte aux contraintes structurelles externes mises en place par un ordre professionnel et qui influent sur le comportement des praticiens. Elle se fonde également sur une logique de professionnalisation externe, où les mécanismes de contrôle utilisent leurs pouvoirs de réglementation selon une rationalisation du type coûts-avantages, c’est-à-dire dans le contexte d’une évaluation où les avantages pour la profession sont élevés et les risques faibles[34]. Cette logique entraîne des relations ambiguës et une perception généralement négative de la part des praticiens sur le rôle et le contrôle exercé par leur ordre professionnel.

Par exemple, Harry William Arthurs a observé qu’au Canada une majorité des avocats sanctionnés par leur ordre pratiquent en solo ou dans de petits cabinets. Les conduites qui attirent les sanctions les plus sévères sont celles dont la gravité se révèle sans équivoque du point de vue de la morale, celles qui se trouvent les plus susceptibles de compromettre la réputation de la profession ou celles qui sont associées à l’encadrement disciplinaire du praticien, notamment lorsque celui-ci a déjà fait l’objet d’enquêtes antérieures ou ne coopère pas avec les instances de réglementation.

Harry William Arthurs a également observé que seul un petit pourcentage des demandes d’enquête déposées contre des avocats au Bureau du Syndic conduit à une audience disciplinaire formelle. Une grande majorité des dossiers sont fermés ou réglés de manière informelle et « interne ». Un tel traitement des demandes implique donc un important exercice d’arbitrage de la part du personnel de l’organisme chargé de réglementer la profession, qui agit selon des directives particulières ou encore en vertu d’une compréhension communément partagée du système de sanctions[35]. Dans ce contexte, la nature des cas qui aboutissent devant le Conseil de discipline est un indicateur important des problèmes dont la prise en charge par l’Ordre présente plus d’avantages que de désavantages pour la profession. À l’inverse, les affaires traitées de manière informelle sont souvent considérées comme trop banales, sinon trop risquées, pour faire l’objet d’une décision formelle.

Au Québec, l’analyse quantitative des demandes d’enquête a révélé que 83 % des demandes d’enquête soumises à l’étude du Bureau du syndic sont rejetées, alors que 13 % sont réglées à partir de mécanismes informels, c’est-à-dire par la voie de mises en garde (4 %), de règlements en conciliation d’honoraires (5 %) ou dans les limites d’une intervention du Bureau du syndic (4 %). Par conséquent, seulement 4 % des demandes d’enquête donnent lieu au dépôt d’une plainte formelle devant le Conseil de discipline[36]. Ces résultats tendent à confirmer qu’une économie de l’éthique règne également au sein des instances disciplinaires chargées du contrôle disciplinaire au Québec.

Notre étude montre que la plupart des demandes d’enquête déposées par le public sont fondées sur des motifs multiples et qu’elles manquent, par conséquent, de précision. Le Bureau du syndic procède généralement alors à une requalification des motifs de la demande. Lorsque le plaignant est client de l’avocat, la requalification des motifs porte le plus souvent sur des enjeux de compétence. Lorsque cette demande provient de la partie adverse, elle concerne plutôt des motifs de comportement[37]. Pour les chercheurs, cette requalification entraîne une augmentation de l’opacité du processus disciplinaire chez les plaignants, membres du public, car leurs demandes sont requalifiées dans des termes qu’ils ne peuvent pas saisir ou auxquels ils n’adhèrent pas nécessairement[38].

Les résultats de notre recherche nous mènent au constat que l’opacité du processus disciplinaire ne concerne pas seulement les plaignants, mais les praticiens également. Il faut préciser que le corpus juris en matière de déontologie professionnelle reste généralement sous-développé et peu publicisé. Au cours des années 90, Harry William Arthurs a noté que, dans les juridictions canadiennes, les codes de déontologie professionnelle comprennent des déclarations de principes généraux et vagues, ainsi que des commentaires qui se révèlent pour la plupart exhortatifs, souvent contradictoires et d’une portée juridique incertaine[39]. Alors que les radiations et les sanctions graves sont régulièrement divulguées, les décisions informelles prises par les instances disciplinaires ne le sont pas. Au Québec, le Bureau du syndic est un organisme indépendant du Barreau qui a la responsabilité d’enquêter sur toute information concernant le comportement d’un professionnel soumis aux dispositions du Code des professions[40], de la Loi sur le Barreau[41] ou du Code de déontologie. Le Bureau du syndic peut également dénoncer des pratiques non conformes devant le Conseil de discipline. Le Barreau a apporté plusieurs modifications au Code de déontologie, notamment en 1994, en 2008 et en 2020. Ces réformes ont été pour la plupart bien accueillies par les praticiens que nous avons rencontrés, qui ont souligné la plus grande lisibilité des dispositions du Code de déontologie. Cependant, aucun répondant n’était en mesure de se prononcer sur les sanctions imposées en cas d’infraction. Seuls les dossiers qui cheminent jusqu’au Conseil de discipline sont accessibles. Or, nous l’avons indiqué, ils représentent seulement 4 % des demandes d’enquête initiales. Même dans le cas où ces décisions sont rendues publiques, la plupart des praticiens qui ont participé à notre recherche trouvaient qu’elles manquaient de cohérence ou qu’elles concernaient uniquement les cas les plus graves :

Je vais vous répondre là-dessus mon ignorance. Je les connais pas les sanctions. Je les connais pas. Vous savez ce qu’on sait, moi, je fais pas du droit disciplinaire, fait que je connais pas, pis je me suis jamais intéressé au droit disciplinaire. D’ailleurs ici, on n’en fait pas. T’sais, au niveau disciplinaire, c’est pas une chasse gardée, mais c’est plutôt spécialisé dans la région de Québec et de Montréal, mais non, j’ai rarement vu des avocats radiés du Barreau de façon permanente. Je lis les radiations qu’on a, là, devant le palais de justice, ça m’intéresse, des fois, je regarde ça par curiosité, parce que c’est affiché, maintenant je sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus.

Avocat, droit criminel, 27 mai 2021

Donc c’est un peu stressant, quand même, pour les avocats, parce que on sait que les parties adverses et même parfois les avocats des parties adverses peuvent rapidement faire des demandes d’enquête, mais on sait aussi… comment dirais-je ? C’est un peu l’inconnu. Parfois, il y a des conséquences, il y a des choses qui, en général passent sans problème et parfois il y a des choses vraiment graves qui passent pas. Alors, on peut être blâmé pour des choses, entre guillemets, qui sont « relativement mineures », peut-être pas idéales, mais mineures, puis, des fois, il y a des choses graves qui passent. Donc, c’est un peu difficile […] bon, c’est très stressant [rires] !

Avocat, droit de la famille, 13 mai 2021

Par ailleurs, les mises en garde et les sanctions imposées par le Conseil de discipline seraient, pour l’essentiel, basées sur des motifs relatifs au comportement, ce qui exclut les manquements pour incompétence, absence d’intégrité ou désaccord sur les honoraires[42]. Selon Harry William Arthurs, pratiquement aucun avocat n’est sanctionné pour incompétence, notamment parce que l’insuffisance et la fragilité des connaissances en matière de déontologie rendent les preuves d’incompétence presque impossibles à apprécier, sauf dans les cas les plus flagrants. Comme le rapportent les rédacteurs du rapport Aux portes de la déontologie[43], le Bureau du syndic présente souvent l’incompétence comme l’origine d’une faute professionnelle (qu’il oppose à une faute de nature déontologique), de sorte que les demandeurs se trouvent redirigés vers le Fonds d’assurance responsabilité pour motif de faute professionnelle. Ensuite, poursuit Harry William Arthurs, la multiplication d’initiatives en vue de sanctionner les avocats pour incompétence créerait des tensions politiques trop importantes dans la profession[44]. À l’inverse, les sanctions associées au comportement renvoient plutôt à la préservation de la solidarité professionnelle, contexte dans lequel il est essentiel que les praticiens se conforment aux attentes mutuelles définies par la profession[45].

Les attentes mutuelles au sein de la profession sont également liées à l’encadrement des praticiens par le système disciplinaire, autre aspect important de l’économie de l’éthique. Rappelons en effet que les problèmes traités par la voie de cette gouvernabilité présentent des risques importants pour la profession ; on pense par exemple au praticien ayant déjà fait l’objet d’enquêtes antérieures ou à la situation d’un praticien qui refuserait de coopérer avec les instances de réglementation. Ces contraventions déterminent des sanctions parmi les plus sévères. Les résultats de l’étude de dossiers d’enquête au Bureau du syndic du Barreau montrent effectivement que les avocats qui n’ont jamais été visés par une demande d’enquête antérieure sont plus susceptibles de voir la demande d’enquête qui les concerne rejetée, pour cause de « pratique conforme », contrairement aux avocats qui ont fait l’objet d’une demande d’enquête antérieure[46]. Un avocat qui entrave le travail du Bureau du syndic est aussi plus susceptible d’être l’objet d’une plainte au Conseil de discipline, et ce, pour des motifs qui ne sont pas liés à la demande d’enquête initiale[47].

D’autres études ont démontré, dès les années 70, que les sanctions disciplinaires graves sont principalement dirigées contre des avocats pratiquant en solo ou en petits cabinets[48]. La recherche que nous avons menée à l’aide des dossiers du Bureau du syndic démontre également que les praticiens qui travaillent en petits cabinets (regroupant de 2 à 10 avocats) y sont surreprésentés[49]. Une certaine relation existe par conséquent entre le contexte de travail où est exercée la profession et le risque de faire l’objet d’une demande d’enquête. En contrepartie, l’économie de l’éthique influerait sur le pouvoir discrétionnaire des organismes de contrôle et orienterait leur intervention vers les éléments les plus faibles de la profession. De sorte que, soutient Harry William Arthurs, l’activité déontologique peut être interprétée comme une forme de contrôle social exercé par les éléments les plus privilégiés de la profession sur ses franges les plus marginales[50].

Finalement, la proportion des mises en garde adressées à un avocat visé par une demande d’enquête est plus élevée lorsque les demandes d’enquête sont soumises par d’autres avocats que lorsqu’elles proviennent du public[51]. Or, la plupart des demandes d’enquête émanent des membres du public, alors que les avocats n’ont, à l’inverse, que peu tendance à dénoncer leurs collègues. Dans notre recherche, nous avons déjà mentionné que les répondants évaluent généralement leurs obligations déontologiques ou éthiques par rapport au standard comportemental des autres membres de la profession, c’est-à-dire en se référant aux attentes des individus avec qui ils sont en relation, ainsi qu’en fonction du rôle qu’ils jouent au sein du système de justice. Notre enquête révèle que le contrôle social exercé à l’intérieur de la profession est fort au point qu’il empêche généralement les praticiens de dénoncer leurs collègues en cas de mauvaises pratiques, même celles qui leur apparaissent très problématiques :

Fait que quand ç’a été fini, je me suis dit : « Mais c’est dangereux, j’ai vraiment une préoccupation à ce que quelqu’un aille se faire représenter par cet avocat-là pis qu’il pense que, il est bien guidé. » Mais je l’ai pas fait. Parce que je trouve ça comme chien. Mais t’sais, c’est vraiment un cas où je le sais qu’il y a un danger, mais je fais rien. Mais je sais pas là, peut-être qu’un moment donné je vais être meilleure pour ça, mais ça, pour moi, c’est mon cas le plus clair où j’aurais dû intervenir parce que c’est dangereux. T’sais, c’est vraiment dangereux pour le client, là. Mais je trouve ça vraiment pas fin [soupir], mais c’est niaiseux, là.

Avocate, droit de la famille, 22 mars 2021

Devant le Tribunal d’appel, ça arrive souvent dans les plaidoyers de culpabilité qu’ils sont viciés ou qu’on veut démontrer qu’ils ont été viciés, par exemple, ou que, il y a pas eu les explications des conséquences clairement faites par l’avocat en première instance. Là, c’est [délicat], je vous dirais parce que là, ça devient un peu compliqué quand on a, par exemple, t’sais, ça tombe que c’est un avocat que tu croises toujours, chaque jour au palais de justice ou, t’sais, c’est pas ton ami, mais tu parles souvent avec, pis tout ça. Là, c’est là, je vous dirais que il y a souvent un frein là-dessus, on ne prend pas des dossiers comme ça, par crainte de…, il y a aucun avocat qui a envie, ou une avocate qui a envie de mettre son confrère ou sa consoeur – sais pas – « dans le trouble ».

Avocat, droit criminel, 5 mars 2021

En fait, le coût d’une dénonciation peut être lourd par les praticiens. Ce coût est d’autant plus élevé lorsque les rapports de pouvoir entre avocats sont déséquilibrés, comme c’est le cas notamment entre les avocats de la défense et les procureurs de la Couronne en droit criminel :

C’était une collègue, là, qui avait [porté plainte contre une procureure]. Puis, suite à ça, nous, on avait entendu des répercussions. Cette avocate-là du bureau était comme maintenant « mal vue » par les procureurs, donc ils voulaient comme moins faire affaire avec elle, ils lui faisaient plus confiance suite à ça. Ça avait créé un petit peu de problèmes au bureau suite à ça parce que on avait dû réorganiser l’équipe pour que cette avocate-là soit moins amenée à aller à la cour municipale.

Avocate, droit criminel, 2 juin 2021

C’est une réalité, pis ça, parce qu’on a une association locale, pis on discute du comportement de certains procureurs de la Couronne et si on a des commentaires à faire, on a commencé à le faire au nom de l’association, justement pour pas qu’un avocat de la défense soit pénalisé d’avoir dénoncé une circonstance particulière.

Avocat, droit criminel, 5 février 2021

Par ailleurs, la perception qu’entretiennent les avocats à l’égard des instances déontologiques, et plus particulièrement de leur légitimité, a une influence sur le comportement des praticiens. Au sein de la profession, la perception qu’une discrimination ou un biais pourrait être exercé par les instances disciplinaires à l’encontre de certaines catégories de professionnels, plutôt que d’autres, peut, dans l’esprit de ces praticiens, influer sur le respect des normes déontologiques formelles. Lorsque le scepticisme relativement aux règles formelles s’accompagne de préoccupations concernant l’équité du système disciplinaire, la probabilité que les avocats se conforment auxdites règles est considérablement réduite[52].

4.2 Les perceptions des praticiens

Les résultats de notre recherche révèlent que les praticiens connaissent très bien leur code de déontologie, mais que leur relation avec leur ordre professionnel est ambiguë. Cette situation est d’abord associée au double mandat du Barreau qui, pour plusieurs membres, apparaît contradictoire. En effet, celui-ci doit veiller à la protection du public ainsi que des intérêts de ses membres, même si cela ne concorde pas toujours. Cette situation témoigne alors de la tension qui existe entre la dimension sociologique de la profession, où le contrôle est assuré par et pour les membres, et sa dimension légale, mise en place à travers un système de sanction encadré par l’ordre professionnel[53]. Par ailleurs, la plupart des praticiens rencontrés au cours de notre recherche n’entretiennent aucun lien avec leur ordre professionnel, sauf lorsque vient le temps de payer leur cotisation annuelle. Ajoutons que la majorité de nos répondants pratiquent dans de petits cabinets et que cette catégorie de praticiens est surreprésentée dans les enquêtes du Bureau du syndic. Cette condition peut expliquer la perception généralement négative et le peu de relations observées entre les praticiens et le Barreau. En fait, les praticiens plus étroitement engagés au sein de l’Ordre – actuellement ou par le passé – témoignent d’une opinion généralement meilleure du travail réalisé par le Barreau que ceux qui s’en disent éloignés. C’est particulièrement le cas des avocats en droit de la famille qui se montrent également les plus prompts à consulter la ligne téléphonique Info-Déonto lorsqu’ils sont aux prises avec un questionnement de nature déontologique. Les avocats en droit criminel restent pour la grande majorité très sceptiques quant aux interventions de leur ordre professionnel dans la régulation de leur activité. Ces praticiens considèrent que cette régulation est surtout fondée sur la pratique de droit civil, et que – par conséquent – les instances de réglementation sont déconnectées de la réalité de leur propre pratique quotidienne. Les avocats en droit criminel que nous avons rencontrés utilisent d’ailleurs rarement la ligne Info-Déonto, contrairement aux avocats exerçant en droit de la famille ou aux avocats travaillant dans un domaine de droit social (ici les accidentés de la route) :

Je pense qu’il y a certains avocats qui pensent pas que le [Bureau du] syndic est vraiment là pour les aider, mais plutôt pour les punir, pour les surveiller et donc, ça cadre mal avec l’idée que l’on va aller leur demander conseil. C’est comme dire : « Je vais aller appeler la police pour leur demander conseil sur une situation que je pense qui est peut-être un crime. » Donc, il y a peu de personnes qui voudraient faire ça.

Avocat, droit criminel, 17 mai 2021

C’est généralisé. On se sent pas appuyés du tout, du tout, du tout. À part payer la cotisation pis avoir la crainte d’être inspecté, c’est à peu près la seule chose. Ça, c’est généralisé. Je peux vous dire que, de façon générale, on a l’impression que le Barreau est complètement déconnecté de notre pratique.

Avocat, droit criminel, 18 mai 2021

Il est déjà arrivé dans certains cas qu’on consulte aussi le Bureau du syndic, mais je dois dire que les informations qui nous sont données ne sont pas très… c’est un petit peu comme une cassette, on sait un peu à quoi s’attendre, mais on n’a pas l’impression que les personnes qui nous répondent veulent réellement aller en profondeur comprendre, [elles] se bornent à des généralités. On se sent pas toujours accompagnés.

Avocate, droit de la famille, 13 mai 2021

Par ailleurs, lorsqu’ils doivent faire face à des dilemmes sur le plan éthique, les praticiens qui consultent la ligne Info-Déonto disent ne pas recevoir généralement de réponse satisfaisante à leur questionnement. En effet, la logique de l’économie de l’éthique amène l’ordre professionnel à éviter la plupart du temps de se prononcer sur des conduites ou des enjeux ambigus sur le plan moral :

J’ai des clients du crime organisé et j’obtiens une information qui me met carrément en conflit d’intérêts avec un client et si je fais quelque chose, je pense que je risque de mettre la vie en danger de mon client. Alors là, je prends le téléphone pis je dis : « Je fais quoi, là ? » Je parle au [Bureau du] syndic. Et [celui-ci] dit : « Ben, pourquoi tu viens nous voir ? » Ben, j’explique. Il dit : « Là, on sait pas, là [soupir]. » J’ai jamais eu de réponse. Finalement, ça s’est tassé, là, mais ç’a été complètement, complètement, complètement inutile.

Avocat, droit criminel, 18 mai 2021

J’avais un dossier en protection de la jeunesse où je représentais un petit garçon qui m’avouait avoir subi des abus sexuels de la part de son grand frère, pis il en avait parlé à personne avant. Donc j’étais la première personne à avoir cette information-là. Mais là, il m’a dit ça sous le secret professionnel, pis c’était pas très clair dans sa tête si je pouvais en parler à d’autres personnes. J’ai un peu posé la question, mais il s’était vite refermé. Donc j’ai pas du tout eu son autorisation pour en parler à d’autres personnes. Donc, là, ça, c’était vraiment un dilemme là, de le dire. Parce qu’il habitait encore avec le grand frère en question, fait qu’il y avait un danger que ça se reproduise. Alors, dans ce cas-là, là j’ai téléphoné au [Bureau du] syndic du Barreau. Là, ça me semblait tellement lourd comme enjeu là, que je ne voulais pas que ce soit une sorte de jugement personnel approximatif. Eh, par exemple, j’ai jamais eu de réponse [rires] ! C’est un peu décevant. Sur le coup, quand je leur ai parlé, ils m’ont dit : « Ouf, c’est une question difficile, on va étudier ça, on va vous revenir. » Ils m’ont rappelé cinq jours plus tard pour me dire qu’ils avaient toujours pas de réponse, qu’ils voulaient peut-être continuer à réfléchir, mais finalement le problème était réglé parce que le jeune garçon en avait parlé aux intervenants de la DPJ [Direction de la protection de la jeunesse].

Avocat, droit de la famille, 12 mars 2021

Pourtant, même dans les cas sans équivoque, le manque d’accompagnement est relevé plusieurs fois dans les entretiens. Par exemple, un praticien en droit criminel nous raconte de quelle manière il a dû gérer un vol dans un compte de fidéicommis par une adjointe :

Moi, dans ma tête, le compte en fidéicommis, c’est la chose la plus importante au monde et là, un moment donné, j’ai jamais eu une inspection comptable là-dessus, j’en reviens pas, je trouve ça honteux. Je leur envoie des updates [mises à jour], ils m’ont écrit une lettre : « Maître, arrêtez de nous écrire, on s’en câlice ! » [rires] C’est ça. Moi, en plus, là, j’ai demandé de l’aide, j’ai dit : « Comment je fais pour gérer avec la police ? », et là, mon ordre professionnel, le [Bureau du] syndic, dit : « Écoutez, Maître, on n’est pas là pour vous conseiller, là. », pis là, on m’a dit : « Si tu portes pas plainte à la police, on va te soupçonner, on va, nous, t’enquêter toi. » J’ai pas de problèmes avec ça, mais j’ai dit : « Aidez-moi à savoir comment, qu’est-ce que je peux communiquer, qu’est-ce que je peux divulguer à la police ? » On m’a dit : « Maître, c’est pas notre rôle, faites ce que vous pensez qui est bien. Si vous commettez une erreur, on va se parler. »

Avocat, droit criminel, 5 février 2021

Ainsi, les praticiens entretiennent l’impression générale que leur ordre professionnel joue le rôle d’une sorte de police plutôt que celui d’une organisation vouée à la défense de ses membres :

J’ai fait faillite en 2008-2009, donc, j’ai été obligé d’arrêter de pratiquer pendant neuf mois […] Tout « clairé » [payé], tout était clean. Je devais rien aux huissiers, je devais rien à personne, tout était propre, clean, tout. Mais là, ils te parlent comme si tu étais un criminel […] tu es barré du jour au lendemain, tu as plus ta carte pour rentrer au Barreau, tu as plus ci, tu as plus accès à rien […] T’sais, je suis pas un danger public, là ! Relax ! Je le sais que j’ai plus le droit de pratiquer, pis regarde, ça fait six mois que je le sais que j’en prends plus là, t’sais ? Eh, les connaissances que j’avais avant-hier pis les connaissances que j’ai aujourd’hui, là, sont pas tombées avec la date du [Bureau du] syndic, là. Je suis pas devenu débile mental, là, OK ? Je sais encore qu’est-ce que je peux faire ou qu’est-ce que je peux pas faire, OK ? […] La seule chose pour t’aider, c’est qu’il faut que tu paies ta cotisation full price [en un seul versement]. Que je payais jamais full price, que je payais tant par mois, depuis des années. J’avais jamais manqué un paiement, j’avais toujours payé ma cotisation comme ça. Non, là, il faut que tu trouves le montant.

Avocat, droit de la famille, 26 mai 2021

À quelque part, il y a une relation, je dirais, plus de crainte. On voit plus [le Bureau du syndic] comme une autorité, une police qui est là juste pour nous faire des problèmes quand il n’y en a pas. Pis tu as rien à leur demander. Tu as absolument rien à leur demander, à part : « Avez-vous reçu mon chèque pour les cotisations ? », t’sais ? « Pourquoi j’ai pas reçu ma carte de membre à jour ? » J’ai jamais eu eh [rires] la ligne Info-Barreau, là, t’sais ? ! Mais non, la relation est pas très rose, je vous dirais, là. C’est pas très agréable, là. Les avocats ont peur de leur ordre plus qu’autre chose.

Avocat, droit criminel, 5 mars 2021

Le fait que les praticiens doivent donner leur nom et leurs coordonnées lorsqu’ils communiquent avec la ligne Info-Déonto alimente également la crainte des praticiens :

Je te dirais que l’ensemble des criminalistes de la défense serait réticent à [le] faire. Il y a cette perception-là que de poser une question pour avoir une information, il y a cette crainte-là, justifiée ou non, que ce faisant, pis on entend des histoires, là, quelqu’un qui a posé une question, pour une question déontologique, il a voulu bien faire mais que, six mois après, il a fait le sujet d’une vérification. T’sais, fait que il y a cette crainte-là que si tu fais comme une demande d’informations, qui est tout à fait légitime, par ailleurs, parce que tu veux bien faire ton travail, que après, tu te fasses vérifier. C’est comme si ça leur met une lumière jaune, pis eux autres, ils vont aller vérifier après, t’sais ?

Avocat, droit criminel, 19 février 2021

J’ai pas nécessairement de problème à appeler le [Bureau du] syndic du Barreau, le problème que je vois parfois, pis je le vois avec mes collègues, c’est qu’il y a une peur, l’idée de la confidentialité, il y a pas tant de confiance en l’idée que la ligne d’informations du [Bureau du] syndic est vraiment confidentielle parce que la première chose qu’il demande c’est : « Quel est votre nom, votre numéro de Barreau et de quel bureau vous venez ? » Donc, là, quand on nous dit que c’est confidentiel et en même temps on veut avoir toutes les informations relatives à notre pratique, ben, il y a cette idée que, par exemple, si on devait appeler avec un problème éthique très grave, ben, peut-être que cette confidentialité-là ne serait pas respectée. Donc, c’est pour ça qu’on n’a pas trop tendance à appeler le [Bureau du] syndic du Barreau.

Avocat, droit criminel, 17 mai 2021

Les résultats tirés des plus récentes recherches menées dans le contexte de deux chantiers du projet de recherche ADAJ tendent donc à confirmer l’existence de la logique de l’économie de l’éthique dans les processus de la régulation professionnelle au Québec. Si le Code de déontologie reconnaît lui-même l’importance de tenir compte du contexte social du droit, ce contexte inclut également la façon dont la discipline professionnelle est administrée. Or, une meilleure connaissance des mécanismes, mis en oeuvre dans une logique de l’économie de l’éthique, ne risque pas de promouvoir chez les praticiens une solidarité professionnelle plus forte ni encore de favoriser le respect de l’institution et des symboles de la profession, y compris de son code de déontologie[54]. Comme le soutient Georges A. Legault, plus le système professionnel apparaît comme un phénomène externe aux professionnels, c’est-à-dire un système légal de contrôle et de surveillance plutôt qu’un mode interne d’autorégulation sur le plan sociologique, moins les membres d’un ordre voudront s’y soumettre[55]. L’importance des niveaux intermédiaires de normes au sein des communautés de pratique – et caractéristique de chaque champ de pratique –s’en trouverait renforcée.

Conclusion

Les résultats de notre analyse remettent en question l’hypothèse classique selon laquelle un enseignement plus poussé de la déontologie juridique limiterait les pratiques juridiques controversées, que ce soit à l’université ou au moment de la préparation des examens du Barreau[56]. En effet, si les lacunes dans la formation initiale des professionnels expliquaient bel et bien ce type de comportements, les avocats comptant le moins d’années de pratique seraient surreprésentés dans les plaintes et les enquêtes du Bureau du syndic. Or, dans notre recherche le nombre d’années de pratique ne constitue pas un facteur significatif sur la propension des professionnels à être visés par une demande d’enquête[57]. En fait, 75 % des demandes d’enquête considérées concernent plutôt les professionnels ayant accumulé plus de 10 années d’expérience. Il s’ensuit que de meilleures offres de formation ne favoriseraient pas nécessairement l’entretien de comportements plus conformes sur le plan de la déontologie.

Le rôle prédominant du Barreau dans le contrôle de la profession doit également être repensé. En raison de l’économie de l’éthique et du biais implicite de cette instance envers certaines catégories de praticiens et de types de conduites, des interventions plus musclées risquent de miner un peu plus la légitimité de cette institution auprès de professionnels déjà sceptiques. En fait, puisque ce sont les communautés de pratique qui exercent le plus d’influence sur les comportements des praticiens, ce serait à ce niveau-là que les mécanismes de contrôle se révéleraient les plus efficaces. Le rôle des associations de praticiens pourrait ainsi être renforcé de manière à favoriser l’élaboration de règles et de pratiques dont l’exigence éthique irait au-delà des dispositions du Code de déontologie, mais seraient beaucoup mieux adaptées aux enjeux et aux réalités de chaque spécialisation[58]. Ces associations se trouveraient également dans une meilleure position pour dénoncer les pratiques controversées de certains praticiens. Pour l’instant, les risques de sanctions informelles en cas de dénonciation sont trop élevés pour les praticiens qui en prennent l’initiative individuellement. Bref, si le contrôle social à l’intérieur des communautés de pratique est aussi important, il faut explorer cette avenue en vue de s’assurer de pratiques plus conformes à une plus grande exigence éthique et déontologique dans la profession.

Parties annexes

Annexe

Annexe : Répartition de l’échantillonnage qualitatif par profil et champs de pratique

Remerciements

Les autrices aimeraient remercier les personnes qui ont évalué cet article pour leurs commentaires constructifs qui ont permis d’améliorer grandement le texte. Nous souhaitons remercier tout particulièrement Pierre Noreau pour sa relecture attentive et rigoureuse.

Notes

-

[1]

Paul Ricoeur, « Avant la loi morale, l’éthique », dans Autres Temps. Les cahiers du christianisme social, n° 3, 1984, p. 61.

-

[2]

Georges A. Legault, Professionnalisme et délibération éthique : Manuel d’aide à la décision responsable, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1999. Voir également Luc Bégin, « Favoriser la réflexivité en contexte organisationnel », dans Jean Ferrari, Roberto Formisanno et Maurizio Malaguti (dir.), L’action. Penser la vie, « agir » la pensée, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2013, p. 349.

-

[3]

Alain Couret, « Droit des affaires : éthique et déontologie », dans Hubert de la Bruslerie et autres (dir.), Éthique, déontologie et gestion de l’entreprise, Paris, Economica, 1992.

-

[4]

Georges A. Legault (dir.), Crise d’identité professionnelle et professionnalisme, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2003.

-

[5]

Robert L. Nelson, David M. Trubek et Rayman L. Solomon (dir.), Lawyers’ Ideals/Lawyers’ Practices. Transformations in the American Legal Profession, New York, Cornell University Press, 1992.

-

[6]

Voir à ce sujet : Leslie C. Levin et Lynn Mather (dir.), Lawyer in Practice. Ethical Decision Making in Context, Chicago, The University of Chicago Press, 2012 ; Harry W. Arthurs, « Why Canadian Law Schools do not Teach Legal Ethics », dans Kim Economides (dir.), Ethical Challenges to Legal Education & Conduct, Oxford, Hart Publishing, 1998, p. 105, aux pages 105 à 112 ; Alice Woolley, « Regulation in Practice: The “Ethical Economy” of Lawyer Regulation in Canada and a Case Study in Lawyer Deviance », (2012) 15 Legal Ethics 243.

-

[7]

Elizabeth Chambliss, « Whose Ethics? The Benchmark Problem in Legal Ethics Research », dans L.C. Levin et L. Mather, préc., note 6, p. 47, à la page 52.

-

[8]

H.W. Arthurs, préc., note 6.

-

[9]

Id.

-

[10]

Dans cette méthode d’échantillonnage non probabiliste, les sujets de l’étude recrutent d’autres sujets parmi leur entourage. Voir Dalia Gessualdi-Fecteau et Laurence Guénette, « Le recours à l’entretien dans la recherche en droit », dans Dalia Gessualdi-Fecteau et Emmanuelle Bernheim (dir.), La recherche empirique en droit : méthodes et pratiques, Montréal, Éditions Thémis, 2022, p. 81, à la page 92.

-

[11]

Hebert A. Simon, « A Behavioral Model of Rational Choice », (1955) 69 The Quarterly Journal of Economics 99.

-

[12]

Ann E. Tenbrunsel et David M. Messick, « Ethical Fading: The Role of Self-Deception in Unethical Behavior », (2004) 17 Social Justice Research 223.

-

[13]

Henri Bergeron et autres, Le biais comportementaliste, Paris, Presses de Science Po, 2018.

-

[14]

Leslie C. Levin, « The Ethical World of Solo and Small Law Firms Practitioners », (2004) 41 Houston Law Review 309.

-

[15]

H. Bergeron et autres, préc., note 13.

-

[16]

Id.

-

[17]

Leslie C. Levin et Lynn Mather, « Why Context Matters », dans L.C. Levin et L. Mather, préc., note 6, p. 3.

-

[18]

Voir, à ce sujet, Kimberly Kirkland, « Ethics in Large Law Firms: The Principle of Pragmatism », (2005) 4 U Mem L Rev 632.

-

[19]

E. Chambliss, préc., note 7, à la page 54.

-

[20]

Tamara Butter, Asylum Legal Aid. Lawyers’ Professionnal Ethics in Practice, La Haye, Eleven International Publishing, 2018.

-

[21]

Lynn Mather, Craig A. McEwen et Richard J. Maiman, Divorce Lawyers at Work. Varieties of Professionalism in Practice, New York, Oxford University Press, 2001, p. 61-63.

-

[22]

Id., p. 10.

-

[23]

Id., p. 180.

-

[24]

Elliot Aronson et Joshua Aronson, The Social Animal, 12e éd., New York, Worth Publishers, 2018.

-

[25]

Code de déontologie des avocats, RLRQ c B-1, r 3.1 (ci-après « Code de déontologie »).

-

[26]

E. Chambliss, préc., note 7.

-

[27]

Id.

-

[28]

G.A. Legault, préc., note 2.

-

[29]

Voir, à ce sujet, K. Kirkland, préc., note 18.

-

[30]

Évelyne Jean-Bouchard et Pierre Noreau, avec la collab. de Maya Cachecho et Valérie P. Costanzo, L’éthique et la déontologie dans le regard des praticien.nes, Montréal, rapport de recherche du Chantier 26, projet Accès au droit et à la justice, 2022.

-

[31]

G.A. Legault, préc., note 4, p. 53.

-

[32]

H.W. Arthurs, préc., note 6.

-

[33]

A.Woolley, préc., note 6.

-

[34]

Id.

-

[35]

H.W. Arthurs, préc., note 6, à la page 112.

-

[36]

Pierre Noreau et Valérie P. Costanzo, Aux portes de la déontologie : Rapport de recherche sur les dossiers d’enquête du Syndic du Barreau du Québec, Montréal, rapport de recherche du Chantier 20 : Axe 3 Confiance et légitimité du droit et de la justice, projet Accès au droit et à la justice, 2021, tableau 30, p. 30.

-

[37]

Id., p. 55.

-

[38]

Id., p. 65.

-

[39]

H.W. Arthurs, préc., note 6, à la page 110.

-

[40]

Code des professions, RLRQ, c. C-26.

-

[41]

Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1.

-

[42]

P. Noreau et V. P. Costanzo, préc., note 36, p. 65.

-

[43]

P. Noreau et V. P. Costanzo, préc., note 36.

-

[44]

Harry William Arthurs, « A Lot of Knowledge Is a Dangerous Thing: Will the Legal Profession Survive the Knowledge Explosion? », (1995) 18 Dalhousie L.J. 295.

-

[45]

P. Noreau et V. P. Costanzo, préc., note 36, p. 65.

-

[46]

Id., p. 54.

-

[47]

Id., p. 63.

-

[48]

S. Arthurs, « Discipline in the Legal Profession in Ontario », (1970) 7 Osgoode Hall L. J. 235.

-

[49]

P. Noreau et V. P. Costanzo, préc., note 36, tableau 44, p. 42.

-

[50]

H.W. Arthurs, préc., note 6, aux pages 115 et 116.

-

[51]

P. Noreau et V. P. Costanzo, préc., note 36, p. 56.

-

[52]

L.C. Levin, préc., note 14.

-

[53]

G.A. Legault, préc., note 4.

-

[54]

H.W. Arthurs, préc., note 6, à la page 117.

-

[55]

G.A. Legault, préc., note 4, p. 46.

-

[56]

H.W. Arthurs, préc., note 6, à la page 116.

-

[57]

P. Noreau et V. P. Costanzo, préc., note 36, tableau 8, p. 21.

-

[58]

L’exemple des praticiens en droit de la famille est emblématique à cet effet. Voir, à ce sujet, E. Jean-Bouchard et P. Noreau, préc., note 30, p. 62.