Résumés

Résumé

En s’appuyant sur des exemples provenant de radios universitaires québécoises (CKUT à l’Université McGill, CISM à l’Université de Montréal et CHYZ à l’Université Laval), cet article prend pour objet les archives radiophoniques, leurs lieux de conservation et leur utilisation à l’occasion de commémorations. Les célébrations du 30e anniversaire de CKUT et de CISM ou encore celles du 25e anniversaire de CHYZ présupposent un travail commémoratif qui demande à être défini. Ces commémorations ont impliqué une réutilisation de documents d’archives (textuels, sonores) et le recours à des témoignages. L’organisation de tels événements s’appuie également sur un travail de mobilisation des ancien(ne)s bénévoles de ces stations, lequel permet de recueillir leurs témoignages oraux et, possiblement, leurs documents d’archives (documents textuels, photographies, enregistrements sonores). Ces archives sont toutefois dispersées : elles peuvent se trouver dans les locaux de ces radios, entre les mains des ancien(ne)s bénévoles et, plus rarement, dans les services d’archives universitaires. Les événements et les gestes de commémoration ont pour effet de relocaliser ces documents, de les réutiliser et de leur attribuer une valeur.

Abstract

Based on examples from Quebec university radio stations (CKUT at McGill University, CISM at the University of Montreal, and CHYZ at Laval University), the article looks at radio archives, their sites of conservation, and their use on the occasion of commemorations. The celebrations of the 30th anniversaries of CKUT and CISM and of the 25th anniversary of CHYZ presuppose a commemorative effort that requires definition. These commemorations involved re-using textual and sound archival documents and adding contributions by witnesses. The organization of such events also involved the mobilization of former volunteers of the stations, which allowed the collection of their oral testimony and possibly the transfer to the archives of their archival documents (textual documents, photographs, and sound recordings). These archives are, however, dispersed; they may be found at the radio stations, in the possession of former volunteers, and, rarely, in the university archives. The events and the commemorative realizations had the effect of relocating these materials, re-using them, and adding to their value.

Corps de l’article

Introduction

Empruntée des termes latins commemoratio, commemorare et memoro, qui renvoient aux verbes « mentionner, rappeler et évoquer », l’action de commémorer est définie dans le Dictionnaire de l’Académie française comme une « cérémonie ayant pour objet de célébrer l’anniversaire d’un événement ». Le geste de commémorer peut prendre plusieurs formes : cela peut se faire, par exemple, lors d’une allocution ou par le biais d’une publication. L’archiviste française, Florence Descamps, énonce que dans le terme « commémoration », trois concepts peuvent être entendus : « communauté », « mémoire » et « communication » (Descamps, 2014). À ces trois concepts pourraient s’adjoindre celui « d’archives ». Comme le mentionne l’archiviste Eric Ketelaar, ces dernières sont considérées en elles-mêmes comme des « acts of commemoration » (Fentress et Wickham, 1992, p. 89, cité dans Ketelaar, 2008, p. 13). Pour cet archiviste hollandais : « Communities of records need spaces. Archives as social spaces can help forming and hosting these communities. Archives serving as spaces of memory, where people’s experiences can be transformed into meaning. » (Ketelaar, 2008, p. 21)[2]. Les lieux de conservation des documents, que ce soit au sein des stations de radios ou dans des services d’archives, seraient alors déterminants pour la formation d’une communauté, de ses mémoires et des significations qui lui sont transmises par différentes formes de communication.

À l’instar de toute institution qui cumule un certain nombre d’années d’existence, les radios universitaires, aussi appelées radios de campus, célèbrent leur raison d’être à l’occasion des anniversaires de leur entrée sur les ondes publiques. De tels anniversaires sont des moments pour ces radios d’opérer un retour sur leur passé, de se l’approprier et de matérialiser leur histoire sur une ligne du temps. L’exercice consiste habituellement à sonder les origines et les intentions initiales des premières générations qui ont mis sur pied l’antenne et édifié les studios. Alors que l’on soulignait, entre 2020 et 2022, le 100e anniversaire de la radiodiffusion au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni comme en France, on a célébré, en février 2023, le 50e anniversaire de CKRL, la plus ancienne radio universitaire francophone en Amérique. L’entrée en ondes d’une station de radio constitue ainsi un événement en soi, un événement qui continue d’être souligné plusieurs décennies après le moment inaugural de la première émission d’un signal. Mais que recouvre exactement le « travail commémoratif » consistant à souligner un tel événement?

Dans l’histoire très contemporaine, quelques célébrations peuvent être relevées dans les radios universitaires québécoises : le 30e de CKUT, la radio de l’Université McGill, en 2017 ; le 30e de CISM, la radio de l’Université de Montréal, en 2021 ; et en 2022, le 25e de CHYZ, la radio de l’Université Laval. Les pratiques commémoratives et les archives radiophoniques de ces stations sont toutefois absentes de la littérature scientifique, et donc sous-théorisées du point de vue de la discipline archivistique. L’archiviste Jean-Philippe Legois soulignait même qu’en France les archives étudiantes sont « dans une situation tellement marginale qu’elles semblent encore être un “non-lieu’’ de mémoire » (Legois, 2011, p. 1). Ces milieux documentaires regorgent néanmoins d’exemples intéressants à documenter. Les services d’archives universitaires pourraient profiter de ces événements commémoratifs pour être davantage présents sur le campus, collaborer et soutenir de telles initiatives étudiantes.

Dans le cadre de cet article qui vise à appréhender pour une première fois les modalités du « travail commémoratif », nous nous limiterons à relever seulement quelques manières de faire la commémoration qui impliquent des archives ou des témoignages. D’un point de vue pragmatique, ce texte vise à montrer les pratiques exemplaires d’exploitation des archives, celles qui mobilisent des formes de valorisation à reproduire. Cette réflexion, réalisée dans le cadre d’une recherche doctorale en lien avec le projet de recherche Autres archives, autres histoires : les archives d’en bas au Québec et en France[3], s’appuie sur des entretiens avec les acteur(trice)s de ces radios[4] ainsi que sur une analyse sommaire de la production documentaire issue des activités commémoratives.

En précisant de quelle manière est mis en oeuvre le travail commémoratif, il se dégage trois principales caractéristiques. Premièrement, au sein de ces radios, ce ne sont pas des archivistes ou des professionnel(le)s de la conservation qui réalisent le travail commémoratif, mais d’autres acteur(trice)s dont la contribution pourrait être reconnue. Deuxièmement, ce travail se concrétise dans des modes d’expression qui s’apparentent rarement au travail académique. Troisièmement, ce travail a pour effet de réactiver la trajectoire documentaire des archives et leurs significations. Avant de présenter des exemples provenant de radios universitaires québécoises, nous rendrons compte d’un court bilan historiographique, lequel permet de saisir comment d’autres radios universitaires se rapportent à leur histoire à travers une mise en récit, des témoignages et des archives. En guise de conclusion, nous proposerons de concevoir les activités de commémoration « par en bas », dans une perspective d’exploitation des archives.

1. Le geste de commémorer et l’exploitation des archives de radios universitaires

Dans le texte Notes sur le geste de commémorer autrement, nous avons avancé l’idée qu’il y aurait deux modes d’expression de la pratique commémorative : un mode d’expression traditionnel – celui de la publication savante (communication scientifique, conférence publique, etc.), de l’édification d’une statue ou de la création d’un lieu public –; ainsi qu’un mode d’expression non traditionnel qui mobilise des jeux de langages inédits (Gagnon, 2018). Considérant le fait que le travail commémoratif au sein des radios universitaires québécoises n’est pas mené par des archivistes à proprement parler, les pratiques commémoratives doivent être interrogées à l’aune de gestes posés par des historien(ne)s ou archivistes non professionnel(le)s, des amateur(trice)s. Ces autres acteur(trice)s à considérer pourrait être associé(e)s à la figure émergente d’un « archiviste ad hoc » (Jenkinson, 1922, p. 39). Il y a de cela un siècle, en 1922, dans l’ouvrage A Manuel of Archive Administration, l’archiviste anglais Hilary Jenkinson a utilisé ce terme pour désigner une personne qui assume les responsabilités archivistiques que l’archiviste professionnel n’est pas en mesure de prendre en charge. Parmi les différents modes de la commémoration que l’on a repérés dans la littérature, voici quelques exemples dignes de mention au sein de radios universitaires en France ainsi que dans le reste du Canada anglophone.

Un des premiers ouvrages qu’il apparaît pertinent de mentionner est Radio Dijon Campus 30 ans, une expérience culturelle, paru en 2012. Cet ouvrage, que le chargé de rédaction, Martial Ratel, qualifie de « livre d’archives », ne prétend pas raconter l’histoire de cette radio qui a commencé à diffuser en 1982 :

Pour être honnête, il faut vous signaler que ce livre d’archives ne recouvre pas les trente ans d’antenne de Radio Dijon Campus. Impossible, la matière manque. Avec les CD à graver, l’archivage n’a réellement démarré qu’en 2003. Auparavant des émissions étaient conservées sur bande. Bande qui était rangée avec d’autres bandes, puis réutilisée par besoin économique. Lors de nos recherches, nous avons mis la main sur quelques K7 audio des années 1980, mais celles-ci conservaient seulement la trace d’émissions musicales, hors sujet pour notre livre. Notre archive la plus ancienne remonte donc à 1994.

Ratel, 2012, p. 7

Cette publication propose plutôt de « redonner la parole à ceux qui ont fait notre antenne toutes ces années : nos invités » (Ratel, 2012, p. 7). La somme de plus d’une centaine d’entretiens retranscrits est accompagnée de photographies des artistes rencontrés ainsi que des animateur(trice)s à l’oeuvre, le micro à la main. La dédicace de l’ouvrage formule justement des remerciements en lien avec cet instrument par excellence de la radio : « Pour tous ceux passés d’un côté ou de l’autre du micro sur les ondes de Radio Dijon Campus » (Ratel, 2012, p. 7).

À l’occasion du 20e anniversaire de Radio Campus Besançon (102.4 FM), l’équipe en poste à cette époque publia un ouvrage commémoratif retraçant l’histoire de la station par le biais d’entrevues et de documents d’archives, et ce faisant, l’équipe relatait également l’histoire plus large du réseau Radio Campus France (Greuillet, Millot, Bertini, Muller, Pollart et Carlie, 2020). Le récit de cette publication de près d’une centaine de pages, signé par Claire Millot, s’ouvre par l’évocation de l’une des premières radios libres de France, Radio Campus Lille. Les débuts de Radio Campus Besançon en 1997 sont par la suite racontés en s’appuyant sur des photographies, sur différents documents (affiches, lettres d’appui, correspondance) et sur des extraits de témoignages qui sont mis en exergue avec la reproduction d’une calligraphie manuscrite.

Dans l’histoire des institutions radiophoniques universitaires du Canada, les premières stations de campus à voir le jour sont celles de l’Université Queen’s, à Kingston en 1922, celle de l’Université d’Alberta à Edmonton en 1927 et celle de l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver en 1937. On peut d’abord relever l’ouvrage portant sur CFRC (101.9 FM), la radio de l’Université Queen’s à Kingston en Ontario, qui s’intitule In the Shadow of the Shield: The Development of Wireless Telegraphy and Radio Broadcasting in Kingston and at Queen’s University: An Oral and Documentary History, 1902-1957 (Zimmerman, 1991). Publié en 1991, pour le 70e anniversaire de la radio, par l’historien Arthur Zimmerman, cet ouvrage a été constitué à partir d’un documentaire radiophonique de vingt-quatre heures qu’il avait réalisé auparavant, en 1983, intitulé The Queen’s Radio Oral History Project (Zimmerman, 1983). Maintes années plus tard, à l’occasion du 90e anniversaire en 2012, Zimmerman réalisa avec deux autres collaborateurs une exposition numérique soutenue par les Archives de l’Université Queen’s (Zimmerman, Redmond et McPherson, 2012). C’était là une première forme de collaboration avec un service d’archives universitaires qu’il importe de souligner.

À l’occasion du 75e anniversaire de la radio de l’Université d’Alberta à Edmonton, l’ouvrage CKUA : Radio Worth Fighting For, rédigé par Marylou Walter, fut publié. Celui-ci comporte une mise en récit, des photographies de groupes de musique ayant performé à la station à l’époque, de l’orchestre de la radio et d’autres photos illustrant les activités en sortie de la station. L’auteure précise que le travail entrepris auparavant a permis l’écriture de son ouvrage : « Two previous histories – celebratory booklets published on CKUA’s fortieth and sixtieth anniversaries – sketched the story up to 1987 » (Walter, 2002, p. IX)[5]. Elle présente aussi les motivations qui ont mené à souligner le 75e anniversaire de cette « institution culturelle albertaine » diffusée sur les ondes du 94.9 FM :

From its start, CKUA has been a platform for Albertan and Canadian talent and ideas. But as evidence by the intense loyalty it has consistently inspired in its listeners, CKUA is also much more. In fact, some people consider the station an Alberta cultural institution in itself. For all these reasons, CKUA’s history needed to be set down.

Walter, 2002, p. X[6]

Et, tentant de s’excuser pour les lacunes de l’ouvrage, l’auteure en appelle à la contribution de son lectorat et des générations passées de producteur(trice)s de voir venir le 100e anniversaire, et ce, en rapport avec les archives.

For every person named or quoted within, countless others deserve equal attention. To them, I apologize. I hope they will be motivated to contribute their own CKUA stories to the station “archives,” there to mined for a future history – perhaps to mark CKUA’s hundredth anniversary.

Walter, 2002, p. X[7]

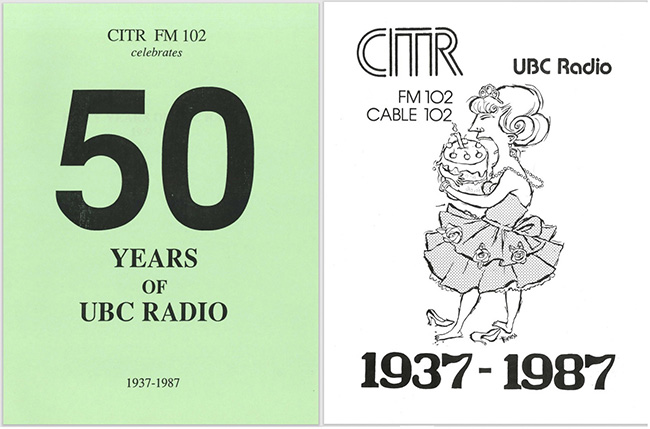

Le dernier exemple à citer, et non le moindre, est celui de CITR (101.9 FM), la radio de l’Université de Colombie-Britannique (UBC) à Vancouver. Pour le 50e anniversaire, le directeur général de la station de l’époque Harry Hertscheg en collaboration avec l’archiviste Iolanda Weisz ont rédigé une brève autopublication retraçant les débuts de la station (Weisz et Hertscheg, 1987). Initialement constituée en un club, cette radio a connu plusieurs désignations, telles que Radio Society (RADSCOP) ou Thunderbird Radio, avant d’obtenir les lettres d’appels « CITR » le 26 juillet 1974. Avant cette date, les émissions radiodiffusées en collaboration avec des radios locales et la Canadian Broadcasting Society (CBC) étaient également d’une grande variété, comportant des nouvelles, du sport et du théâtre radiophonique. Ce fanzine (autopublication) inclut des photos des membres fondateurs, de performances en studios, des annonces promotionnelles ainsi qu’un personnage caricaturé pour ce 50e anniversaire.

Figure 1

Extrait de l’autopublication de CITR pour le 50e anniversaire.

L’année du 100e anniversaire de l’Université de la Colombie-Britannique, en 2015, la collection d’enregistrements sonores de cette radio de campus a été numérisée et rendue accessible par le Centre de numérisation de la bibliothèque de l’université. La réalisation de dix documentaires radiophoniques à partir de ces archives numérisées a été financée grâce à des bourses créées dans le cadre du centenaire (CITR, 2016). Ces bourses soutenaient ainsi une forme d’exploitation des archives radiophoniques, des archives qui documentent la scène musicale et artistique de Vancouver pendant la deuxième moitié du XXe siècle.

Après ce tour d’horizon, qui est loin d’être exhaustif, certaines tendances liées au travail commémoratif ainsi qu’à la conservation et la valorisation des archives peuvent être dégagées. De tels ouvrages et initiatives consolident une histoire et des mémoires, à partir d’archives et de témoignages. Deux formes de valorisation semblent marquantes, soit celles liées à la radio de l’Université Queen’s ainsi que celle de l’Université de Colombie-Britannique – et, par pure coïncidence, ces deux stations sont sur la même fréquence, le 101.9 FM, dans leur localité respective. Dans les deux cas, le service d’archives universitaire a collaboré avec ces radios, en collectant leurs archives dans le but de les valoriser.

Étant donné que maintes générations d’étudiant(e)s, de membres du corps professoral et d’artistes de la scène locale ont participé aux émissions de ces radios, la collecte de ces archives contribue, comme l’indique l’archiviste Diane Baillargeon à propos des archives privées, à « préserver une part de la mémoire institutionnelle » (Baillargeon, 2006, p. 82) de ces universités[8]. Il y eut bien évidemment des ressources investies dans l’acquisition, le traitement, la conservation et la mise en valeur de ces archives radiophoniques, lesquelles pourraient être reconnues comme des « archives associées » aux archives institutionnelles (Cardin, 1995, 1997-1998).

Dans le cas où aucune attention particulière n’est portée à ces ensembles documentaires – et c’est la réalité de plusieurs radios universitaires québécoises –, ce sont d’autres acteur(trice)s que les archivistes et les services d’archives universitaires qui les prennent en charge. Le champ d’existence des archives n’étant pas seulement celui des institutions patrimoniales, des services et dépôts traditionnels d’archives, il apparaît nécessaire de concevoir et de documenter des milieux documentaires qui ne sont pas administrés par des professionnels de la conversation, des institutions d’un « nouveau genre ».

2. CKUT, Montréal/McGill Campus Community « People-Powered » Radio

Depuis son entrée sur les ondes, le 16 novembre 1987, la radio CKUT (90.3 FM) et son histoire ont été célébrées à plusieurs reprises. Une des personnalités phares qui a mis en oeuvre de telles célébrations est Louise Burns, la coordonnatrice aux ventes publicitaires et à l’administration depuis plus de trente ans. Elle indique que la radio a toujours été, à sa connaissance, en contact avec sa propre historicité. Elle souligne aussi que les activités annuelles de financement de la radio (Annuel Funding Drive) constituent de bonnes occasions de se retourner vers le passé, vers ce qui a été fait. Le 25e anniversaire de CKUT signe, selon elle, un rapport plus conséquent à l’histoire de la station. C’est à ce moment que correspond, comme elle le nomme, « the launch of the memory project » (Burns, 2022)[9]. À cette occasion est réalisé le site Internet CKUT Time Capsule, sous forme de blogue. Le sous-titre du blogue décrit ce dernier comme « A history of some of our most interesting shit, 1987-Today »[10]. La page d’accueil du site permet de se repérer grâce à un index par décennies et par anniversaires marquants (1980’s, 1990’s, 2000’s, 2010’s, 25th anniversary, 30th anniversary, 2020’s). Différentes sections permettent de naviguer sur ce site : Clip of the week ; Live at CKUT ; et History of programming. Cette dernière section renvoie à une liste en ordre alphabétique de l’ensemble des émissions qui ont été ou qui sont encore radiodiffusées sur les ondes de CKUT. La section Clip of the week, qui a aussi débuté à l’occasion du 25e à l’initiative de Louise Burns, témoigne d’une forme d’enregistrement et d’archivage en temps réel. Tel qu’elle le soutient :

For me, I would always visit it [archive] because of anniversaries and wanting the station to do something for the anniversaries. But my own kind of contribution was much more the present more than the past, so the “Clip of the week”. I wanted to acknowledge what I thought was significant now, iconic now.

Burns, 2022[11]

Il est ainsi intéressant de constater que le processus de production des capsules Clip of the week implique une sélection de quelque chose de représentatif de la programmation actuelle. En identifiant au présent ce qui est signifiant dans la densité d’une semaine, il y a une forme d’évaluation archivistique et d’attribution d’une valeur, avant même la mise en archives.

À l’occasion de son 30e anniversaire, la radio universitaire de l’Université McGill a mené plusieurs activités pour souligner ce moment : une émission spéciale diffusée en direct des studios à la fin du mois de novembre 2017 pour marquer le coup ; une série d’entrevues ayant pour titre Oral history ; ainsi qu’un fanzine intitulé 30th anniversary, CKUT Time Capsule. An oral history in picture. Cette autopublication rassemble des photographies d’archives des années 1980 jusqu’aux années 2010 et inclut des grilles horaires, des bulletins internes du nom de Static Barking, des coupures de journaux, des affiches ainsi que des correspondances avec l’auditoire. Plusieurs thèmes et causes sont mis en valeur, tels que les émissions féministes de la station ou des événements marquants, comme les activités de financement ou le Marathon des sans-abris qui est dorénavant une tradition adoptée par d’autres radios universitaires canadiennes. Cette oral history in picture[12], permettant de visualiser le passé de CKUT, est structurée par une ligne narrative qui rappelle les principaux moments de la station au fil des trois décennies. L’auteure principale de cet ouvrage, Louise Burns, indique qu’elle ne voulait pas que ce soit un objet strictement promotionnel et encore moins une publication de facture académique. L’étape de ce travail commémoratif qui précède la réalisation de cette publication est intéressante à mentionner. Au mois d’août 2017, quelques mois avant les célébrations du 30e, un appel à témoignages et à archives a été diffusé afin de solliciter des histoires, des souvenirs.

You can record your submission by making an appointment at the station if you would like to record it here. Alternately, you can record on your cell phone or other audio recording device and email the audio to admin@ckut.ca. You can also leave your submission on the listener’s comment line voicemail 514-448-4041 ext. 2547.

If you have any archives, cassettes, photos, flyers, or posters that you think should be included in our time capsule, please dig them up! We can scan and digitalize for you.

And please forward this to anyone who you think may have great stories for us!

CKUT, 2017[13]

Au sein de CKUT, ce sont les permanents de la radio ainsi qu’un comité d’archives qui prennent en charge les archives de la station et leur valorisation. Il y a également des étudiants et stagiaires en science de l’information de l’Université McGill qui ont été amenés à faire partie de ce comité d’archives. Il y a, à partir de cette radio de campus, une première série d’exemples qui témoignent des gestes posés par des non professionnel(le)s en matière de commémoration, des gestes qui impliquent de réactiver la trajectoire des documents d’archives.

3. CISM (Communication Information Sur la Montagne), la marge

L’entrée sur les ondes publiques de CISM (89.3 FM), le 14 mars 1991, a été fêtée à quelques reprises. La dernière célébration remonte à 2021, à l’occasion du 30e anniversaire de la station. C’est le directeur général de l’époque, Eloi Mayano-Vinet, qui a coordonné ces célébrations. Sans être formé dans le domaine des sciences historiques ou de l’archivistique, ce dernier rappelle que déjà, lors de son entretien d’embauche en 2017, il s’est fait demander quelles étaient sa vision et ses intentions relativement au 30e anniversaire. Il allait devenir un acteur-clé du travail commémoratif, car, en vue des festivités à venir, il a contribué à la numérisation des archives de la station à l’été 2019 par l’entremise d’une entreprise spécialisée (Mayano-Vinet, 2022).

Les festivités se sont déroulées tout au long de l’année 2021 autour de séances musicales intitulées Les chants du 30e, lesquels se retrouvent également sur un vinyle du même nom. S’ajoutait à cela une semaine d’émissions spéciales avec des personnalités marquantes de la station, la production d’une bière nommée La sauce du 30e (CISM, Paquette, Beaudoin et Beauregard, 2021) et une émission enregistrée devant public (Vinette, Fontaine Rousseau, Fortier, Lépine-Blondeau et Poirier, 2021) pour le lancement d’un ouvrage sur les trente ans de bénévolat à CISM réalisé par Alexandre Fontaine Rousseau. Ce bédéiste et animateur de l’émission les États altérés à CISM depuis 2009 est un autre acteur à considérer dans ce travail commémoratif. Inspiré par une histoire orale portant sur la renaissance de la scène musicale new-yorkaise Meet Me in the Bathroom de Elizabeth Goodman (2017), il a réalisé une série d’entretiens avec des bénévoles des trois dernières décennies, ce qui a donné lieu à la parution de l’ouvrage Il est strictement défendu de boire en studio : trente ans de bénévolat à CISM (Fontaine Rousseau, 2021). Cette publication au ton ludique est constituée des témoignages de bénévoles de CISM depuis les débuts, intercalés de quelques documents d’archives (programmation, palmarès, plan de la vitre du studio à remplacer).

Bénéficiant également de l’assistance à la recherche d’Eloi Mayano-Vinet et du directeur de la programmation Etienne Galarneau, Fontaine Rousseau précise aussi qu’il a tiré profit du travail produit dans le cadre du 25e anniversaire. À cette époque, une équipe de quelques personnes avait réalisé une série intitulée La marge décortiquée, une série de documentaires radiophoniques de quinze épisodes dans lesquels on entend des témoignages d’ancien(ne)s animateur(trice)s, des extraits d’archives et une narration à plusieurs voix qui propose une structure chronologique (Parent, Blais, Cambron-Goulet, Dubuc et Poirier, 2016). La genèse de la station y est racontée, à partir du bar Le Clandestin, de la Fédération des Associations Étudiantes du Campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) et de son journal le Continuum. Certains extraits de l’entretien avec le fondateur Pierre-Louis Smith, diffusé dans La marge décortiquée, ont justement été retranscrits et publiés dans l’ouvrage.

Au cours de la collecte de témoignages que Fontaine Rousseau a menée avec les bénévoles des trente dernières années, ses rencontres lui ont également permis de percevoir des documents d’archives inédits. À quelques reprises, il s’est fait proposer des documents qui ne se retrouvaient pas dans le fonds d’archives de la station, dont par exemple une programmation de l’hiver 1986 remise par le directeur de la programmation de l’époque, Patrice Roy, aujourd’hui chef d’antenne à Radio-Canada. Le mouvement de retour des archives s’est ainsi poursuivi, avec la réception d’une caisse de documents variés remise par une ancienne animatrice et directrice générale, Marine Fleury. Ces rencontres ont ainsi réactivé différentes trajectoires documentaires.

Le processus de réalisation de cet ouvrage témoigne également des modalités singulières du travail commémoratif, en ce sens qu’il permet de relocaliser des documents, de les réutiliser et de leur attribuer une valeur archivistique. Fontaine Rousseau présente sa démarche comme suit : « De temps en temps, les entretiens me ramenaient à des formes d’archives – dans le sens où à un moment je me disais “fouiller dans les blogues des gens, ça va être intéressant’’ » (Fontaine Rousseau, 2022). Il indique qu’à son arrivée à CISM, toutes les émissions avaient leur blogue d’émission et il s’interroge sur le sort de ces archives : « les archives sur les blogues, combien de temps ça va rester avant que ça disparaisse? ». Il pose par la suite le constat selon lequel ce livre « s’est fait avec des archives qui sont très fragiles ». Au cours de sa collecte de témoignages et de sa recherche dans les archives, dont Fontaine Rousseau mentionne que « c’est un ping-pong entre les deux », il a dû à un moment donné prendre un pas de recul face aux documents : « À un certain point, je me suis distancié des archives en tant que telles et je suis allé vers les gens […], le ton du livre c’est ça, l’expérience vécue là ». Ce va-et-vient entre les deux se présente comme tel : « les gens vont m’aiguiller vers les choses qui les ont marqués à cette époque-là » et, ajoute-t-il, « je vais pouvoir mieux les retrouver dans les archives » (Fontaine Rousseau, 2022). Au fil de sa démarche, en rencontrant des bénévoles et en les questionnant sur leurs expériences de la décennie précédente, il constatait que certains d’entre eux étaient incapables de se souvenir d’une expérience vécue quinze ans auparavant. Pour pallier cela, il se servait de l’anecdote de l’un pour préciser les mémoires de l’autre.

Une personne te raconte une anecdote pas si claire. Et là cette anecdote [se dit-il], j’aimerais la clarifier, c’est un peu ce jeu-là […] Un tel me parlait d’un tel pis (sic) me parlait d’un tel et après ça, ça faisait que j’avais plein d’accroches, je faisais un entretien avec quelqu’un et puis je lui disais « ah, telle personne m’a raconté telle anecdote », souvent les gens, tu viens leur parler d’un truc qu’ils ont fait il y a quinze ans et c’est quand même pu (sic) clair tant que ça [et] d’avoir ces genres de petites amorces mnémoniques vraiment précises… et stack !, tout d’un coup tu viens de libérer le barrage et là, tout d’un coup, sont comme « ah oui... » et les anecdotes deviennent plus personnelles.

Fontaine Rousseau, 2022

Du tâtonnement de cet auteur, qui mène une forme de travail commémoratif, se dégage alors, à partir d’une anecdote, une méthodologie constitutive de la mémoire collective et de la mémoire d’une institution radiophonique universitaire. On voit ainsi différentes manières de faire la commémoration, des modes d’expression inusités tels que cet ouvrage réunissant des témoignages, un vinyle, une bière ou encore une série documentaire susmentionnée.

4. CHYZ, Écoute local

La radio de l’Université Laval avec les lettres d’appels CHYZ (94.3 FM), diffusée sur les ondes hertziennes depuis le 29 janvier 1997, a célébré, en 2022, son 25e anniversaire d’existence. Une grande part de l’organisation de cette célébration a été assurée par Émilie Rioux, une animatrice et administratrice de la station, par le directeur général de l’époque, Gabriel Tremblay, ainsi que par Kevin Michaud, un musicien qui, bien qu’il ne détienne aucune formation en archivistique, a été engagé à titre d’archiviste multimédia durant l’été 2022. Le mandat de ce dernier, aujourd’hui directeur de la programmation, était de remettre de l’ordre dans les locaux d’entreposage de la station où sont situées les archives, ainsi que de repérer certains documents qui pourraient être utiles aux célébrations du 25e anniversaire[14].

Interrogée sur l’état de l’entrepôt où sont conservées les archives non traitées de CHYZ, Émilie Rioux mentionne d’emblée que le local aurait besoin d’être nettoyé, qu’il aurait besoin d’un « Ménage magique » faisant référence au titre d’une pièce du groupe Pure Carrière. Une partie du ménage a été fait dans les locaux de CHYZ, dans son entrepôt ainsi que dans les locaux d’Impact Campus, ce qui a fait en sorte que des documents ont refait surface – comme la lie d’un breuvage faite de levures qui remontent à la surface. Il s’avère que j’étais présent lors d’un de ces moments et que j’ai accompagné cette personne dans ce ménage inabouti qui a duré à peine quelques heures. Au compte des documents qui ont émergé, on peut nommer les plans de classification de CHYZ ainsi que ceux de la Corporation des médias étudiants de l’Université Laval (CoMÉUL). Ces outils archivistiques retrouvés ne seront peut-être pas pour autant réutilisés dans un avenir proche, mais ils témoignent d’une volonté passée d’appréhender les archives, d’avoir un rapport structurant à ces ensembles documentaires.

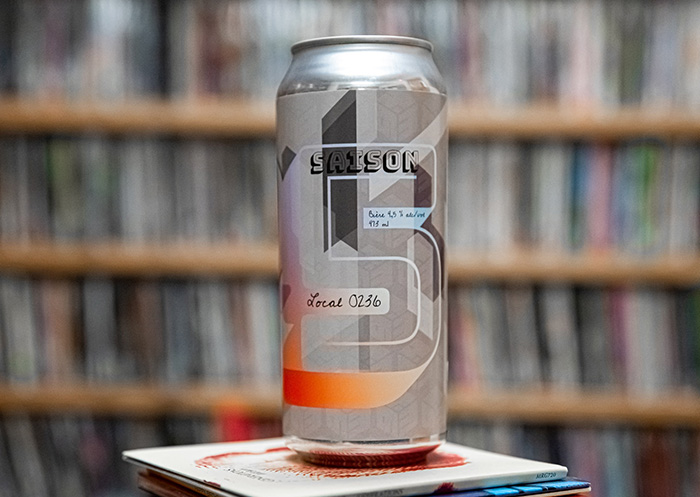

Parmi les différents modes d’expression non traditionnels de la commémoration, on peut recenser ces deux exemples au sein de cette radio. D’une part, à l’initiative du directeur général, une bière du nom de Local 0236 a vu le jour. Le numéro de ce local n’est pas sans signification pour la communauté des animateur(trice)s de la station, car il est non seulement le lieu où « une quantité astronomique de nectars alcoolisés se sont bus clandestinement dans les catacombes de l’Université Laval » comme on peut le lire sur l’étiquette, mais c’est d’abord et avant tout un lieu de prise de parole, le site de production des émissions de CHYZ depuis sa fondation (CHYZ, Tremblay, Thibouthot et Baril, 2022).

Figure 2

D’autre part, le vendredi 28 janvier 2022, pour marquer la date d’entrée en ondes de la station le lendemain, une émission spéciale a été réalisée par Émilie Rioux et Félix Duchesne réunissant des personnalités marquantes (Dominique Roy, Guillaume Pépin, Joëlle Cloutier, Mickaël Bergeron, Patrice Bourassa, Emmanuel Cormier Cotnoir, Jacques Boivin, David Goulet) des dernières décennies. Cette reprise de contact a occasionné la restitution de documents, tels qu’un indicatif sonore d’un ancien directeur technique, Dominique Roy (Rioux et Duchesne, 2022). Sans qu’aucune demande formelle ait été formulée à proprement parler, il y a eu un retour de documents via les ondes et dans les médias sociaux. Au cours de cette émission, ce directeur technique des années 1990 a aussi indiqué qu’il s’était doté d’un lecteur permettant de lire et de numériser un support sur lequel il avait conservé des enregistrements et des cassettes audio. Autre fait à noter lors de cette émission, des remerciements ont été adressés, de la génération actuelle à une autre, pour avoir « branché l’antenne et monté le studio » (Rioux et Duchesne, 2022) de cette radio. Ce sont là des exemples qui ne reproduisent pas les modes traditionnelles de la commémoration et qui réactivent la mémoire des lieux ou des trajectoires documentaires.

À ce propos, on peut également souligner un autre exemple de réactivation d’archives et de leurs significations. À l’occasion du 20e anniversaire en 2017, l’ancien animateur et webmestre Jean-Philippe Murray indique sur le groupe des « Anciens de CHYZ » sur les médias sociaux qu’il a récupéré des données de vieux disques durs d’ordinateurs de CHYZ dont des photos, écrit-il, qui « manquent de contexte ». Et il précise ceci :

[…] j’aurais besoin de votre aide ! L’idée est que je créerait (sic) des dossiers de photos ici, et je laisserais les gens identifier les personnes et évènements sur les photos, parce que rien de mieux que des anciens pour un petit trip sur la nostalgie et nous sortir les détails ! […] Donc, à moins qu’il y ai (sic) une levée de boucliers parce que vous craignez que des photos compromettantes sortent […], je procèderai ainsi. Important : Si vous voulez voir une photo de vous retiré (sic), contactez-moi […].

Murray, 2017

En voyant la publication de ces photographies dans ce groupe d’anciens, il y a d’autres personnes qui se sentent appelées, elles aussi, à faire le même geste, à retourner dans leur propre disque dur et à repartager des documents. Il y a là, par un effet d’entraînement, une forme de « redocumentarisation » (Salaün, 2007), dans la réagrégation des documents. On peut ainsi dire, tel qu’Étienne Anheim et Olivier Poncet (2004) conçoivent le processus de constitution des archives, qu’il y a une recréation des archives. Il y a recréation également, dans la mesure où leur description qui pouvait être minimaliste peut alors être bonifiée par les membres du groupe qui atteint près de deux cents personnes, dix ans après la création de ce groupe, lors du 15e anniversaire en 2012.

En fin de compte, dans le cours de l’idéation entourant le 25e de CHYZ, Émilie Rioux s’est prononcée de manière univoque, en reconnaissant que les gestes posés au présent, comme l’élaboration d’une série de documentaires radiophoniques, ne pourraient avoir des effets émergents que cinq ans plus tard :

Moi je pense que ce qu’il faudrait qu’il y ait c’est un fucking documentaire tsé, un documentaire sur l’histoire de CHYZ, « c’est ça qu’il faut », au pire on le commence maintenant pis (sic) il est lancé au 30e. Ce n’est pas juste une série de podcasts. C’est un documentaire que ça prend. C’est tellement formidable d’avoir une radio comme celle-là dans Québec City, la ville de la radio-poubelle. On est comme l’oasis dans le désert.

Rioux, 2021

5. Éléments pour définir le travail commémoratif

Dans ce premier exercice de formalisation du travail commémoratif à partir de l’exemple de trois radios universitaires, quelques éléments pour une ethnographie de la commémoration peuvent être saisis. Les caractéristiques de ce travail s’appréhendent comme suit.

Premièrement, au sein de ces radios, ce ne sont pas des professionnel(le)s de la conservation qui réalisent le travail commémoratif, mais ce sont d’autres acteur(trice)s à considérer : des employé(e)s de la station, des animateur(trice)s, des bénévoles ou parfois même des stagiaires en sciences de l’information, bref des archivistes ad hoc qui ne détiennent pas nécessairement un savoir technique ou universitaire en la matière, mais qui s’enquièrent tout de même d’une forme de responsabilité à l’égard des archives. Que ce soit en lien avec les archives de communautés, celles des milieux associatifs ou étudiants, la figure de l’archiviste ad hoc est indéniablement liée à une réalité « inarchivée » (Winand, 2021) et à une fabrique alternative d’archives (Fillieux, François et Hiraux, 2020). Cette figure semble jouer un rôle crucial dans les mouvements sociaux et dans certains pans négligés des archives privées. Les pratiques que l’on associe à cette figure ne sont toutefois pas encore suffisamment discutées au sein de la discipline archivistique et il importe de les prendre en compte dans la mesure où elles nous amènent à porter notre regard vers des marges – des patrimoines sociaux ignorés – ou encore vers ce qui se trouve dans des angles morts – comme des patrimoines ordinaires.

Deuxièmement, le travail commémoratif se concrétise dans des modes d’expression non traditionnels, en se matérialisant dans des formes et sur des supports divers comme un fanzine, une collecte d’archives orales, un vinyle ainsi qu’une bière marquant le nom d’un lieu de mémoire. Ainsi, les modes d’expression privilégiés par ces « faiseur(euse)s » de commémoration ne sont pas des supports classiques de la culture savante ou des livres d’érudition munis d’un apparat critique. Ce sont d’autres registres que ceux parfois utilisés dans des commémorations « par en haut », officielles, institutionnelles, des registres qui sont peut-être plus en phase avec l’esthétique Do-it-yourself (Fais-le toi-même) et une culture populaire. Plutôt que des personnages iconiques et certaines versions connues et répandues de l’histoire, ces « faiseur(euse)s » d’archives font entrer dans l’histoire des patrimoines sociaux relevant d’un héritage populaire et vernaculaire. Ces autres acteur(trice)s ont ainsi un rôle à jouer dans la diversification des formes de récits historiques et de communautés imaginées, comme les communautés imaginées par la musique (musically imagined communities) (Fillion, 2019) ou encore par la radio.

Troisièmement, le travail commémoratif a pour effet de réactiver la trajectoire documentaire des archives et leurs significations. Il faut reconnaître l’importance d’un appel à témoignages et à archives comme celui de CKUT, lequel a eu pour effet de réattribuer une valeur aux archives personnelles des ancien(ne)s collaborateur(trice)s d’une station et d’actualiser des trajectoires qui pouvaient être « arrêtées ». La réalisation de l’ouvrage portant sur les 30 ans de CISM a aussi amené son auteur, Fontaine Rousseau, à provoquer des rencontres qui ont eu ce même effet.

Enfin, on constate au sein de ces trois radios qu’il y a eu au fil des décennies une « commémoration à relais » impliquant différentes formes de travail (de commémoration, d’archivage, de mémoire) sur lesquelles une génération subséquente peut « capitaliser ». Il y aurait ainsi une dynamique cumulative à concevoir, où les produits de ces formes de travail deviennent des ressources pour les contemporains. Le travail commémoratif impliquerait de manière indéniable une articulation à préciser avec un travail d’archives et les lieux de conservation des documents. Le cadre théorique élaboré autour de l’agir archivistique « d’en bas » et de l’exploitation des archives (Gagnon, Legois et Winand, 2023 ; Klein et Lemay, 2018 ; Lemay, Klein, Winand, Côté-Lapointe et Yoakim, 2019) semble le plus pertinent pour donner un éclairage à ces formes de commémoration « par en bas ». Encore faut-il que la production documentaire issue de ces activités commémoratives soit considérée, prise en charge et reconnue comme des archives. Une histoire de ces institutions radiophoniques universitaires peut ainsi s’écrire à partir de documents d’archives, des activités commémoratives et des archives de ces commémorations.

Parties annexes

Notes

-

[1]

L’auteur tient à remercier Guylaine Saint-Pierre, productrice bénévole à CKRL, ainsi que l’équipe de révision de la revue Archives pour leur relecture attentive.

-

[2]

Les communautés d’archives ont besoin d’espaces. Les archives en tant qu’espaces sociaux peuvent aider à former et à accueillir ces communautés. Les archives servent de lieux de mémoire, où les expériences des gens peuvent être transformées en signification. Ma traduction.

-

[3]

Cette thèse en histoire-archivistique au département des sciences historiques de l’Université Laval, intitulée Archives de radios communautaires québécoises : concevoir une archivistique communautaire, est financée par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Le projet de recherche portant sur les « archives d’en bas », financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), est mené par Anne Klein (Université Laval), Bénédicte Grailles (Université d’Angers), Annaëlle Winand (Université de Montréal) et Jean-Philippe Legois (Cité des mémoires étudiantes).

-

[4]

Fonds Simon-Olivier Gagnon, Archives de folklore et d’ethnologie de l’Université Laval (AFEUL), entretiens disponibles à partir de l’année 2025.

-

[5]

Deux histoires précédentes – des brochures de célébration publiées à l’occasion du quarantième et du soixantième anniversaire de CKUA – ont décrit l’histoire jusqu’en 1987. Ma traduction.

-

[6]

Depuis ses débuts, CKUA a été une plateforme pour les idées et les talents albertains et canadiens. Mais comme en témoigne l’intense loyauté qu’elle n’a cessé d’inspirer à ses auditeurs, CKUA est aussi beaucoup plus. En fait, certains considèrent la station comme une institution culturelle albertaine en soi. Pour toutes ces raisons, il était nécessaire de retracer l’histoire de CKUA. Ma traduction.

-

[7]

Pour chaque personne nommée ou citée, d’innombrables autres méritent une attention égale. Je m’excuse auprès d’eux. J’espère qu’ils seront motivés à contribuer par leurs propres histoires de CKUA aux « archives » de la station, où elles seront exploitées pour une histoire future – peut-être pour marquer le centième anniversaire de CKUA. Ma traduction.

-

[8]

Diane Baillargeon renvoie également aux termes archives « quasi institutionnelles » ou « associées », en écho aux concepts de « mémoire institutionnelle » et « mémoire associée » élaborés par Martine Cardin (1995, 1997-1998).

-

[9]

Le lancement du projet de mémoire. Ma traduction.

-

[10]

Une histoire de certains de nos trucs les plus intéressants, 1987-aujourd’hui. Ma traduction.

-

[11]

Pour moi, j’ai toujours visité les archives à cause des anniversaires et je voulais que la station fasse quelque chose pour ces anniversaires. Mais ma propre contribution concernait davantage le présent que le passé, donc le « Clip de la semaine ». Je voulais reconnaître ce que je pensais être significatif maintenant, emblématique maintenant. Ma traduction.

-

[12]

Histoire orale en images. Ma traduction.

-

[13]

Vous pouvez enregistrer votre intervention en prenant rendez-vous à la station si vous souhaitez l’enregistrer ici. Vous pouvez aussi l’enregistrer sur votre téléphone cellulaire ou un autre appareil d’enregistrement audio et envoyer l’audio par courriel à admin@ckut.ca.

Si vous avez des archives, des cassettes, des photos, des dépliants ou des affiches qui, selon vous, devraient être inclus dans notre capsule témoin, veuillez les déterrer ! Nous pouvons les scanner et les numériser pour vous.

Et s’il vous plaît, faites suivre ce message à tous ceux qui, selon vous, pourraient avoir de belles histoires à nous raconter ! Ma traduction.

-

[14]

À aucun moment dans le cadre de ces célébrations, il n’a été envisagé de puiser dans le fonds d’archives de CHYZ (P473) ayant fait l’objet d’un don en 2005 par le directeur général de l’époque, Jean-Philippe Lessard-Beaupré, à la Division de la gestion des documents administratifs et des archives de l’Université Laval.

Bibliographie

- ANHEIM, E. et PONCET, O. (2004). Fabrique des archives, fabrique de l’histoire. Revue de Synthèse, 125(1), 1-14. Repéré à https://doi.org/10.1007/BF02963690

- BAILLARGEON, D. (2006-2007). Les archives privées des universités québécoises : état de la question et pistes de réflexion. Archives, 38(2), 81-117. Repéré à https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol38_2/38_2_Baillargeon.pdf

- BURNS, L. (2022, 5 juillet). Entretiens. Fonds Simon-Olivier Gagnon. Archives de Folklore et d’ethnologie de l’Université Laval, Québec.

- CARDIN, M. (1995). Mémoire de l’université ou de l’universitaire : Les fonds d’archives de professeur. Dans J. Mathieu (dir.), La mémoire dans la culture (p. 273-287). Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval.

- CARDIN, M. (1997-1998). La dynamique des archives associées ou la toile archivistique institutionnelle. Archives, 29(2), 31-43. Repéré à https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol29_2/29-2-cardin.pdf

- CHYZ, TREMBLAY, G., THIBOUTHOT, J.-P. et BARIL, C. (2022). Local 0236. Brasseurs sur demande – Microbrasserie.

- CISM, PAQUETTE, M., BEAUDOIN, A. et BEAUREGARD, L.-A. (2021). La sauce du 30e. Brasserie Dunham.

- CITR. (2016). CITR is seeking documentary producers! Repéré à https://web.archive.org/web/20221121084448/https://www.citr.ca/wp-content/uploads/2016/01/CiTRisSeekingDocumentaryProducers.doc-1.pdf

- CKUT. (2017). CKUT 30th ANNIVERSARY. Repéré à https://web.archive.org/web/20230205074434/https://ckut.ca/fr/content/ckut-30th-anniversary

- DESCAMPS, F. (2014). Comité d’histoire et commémoration : liaison dangereuse ou dynamique d’opportunité? La Gazette des archives, 236, 51-62. Repéré à https://doi.org/10.3406/gazar.2014.5162

- FENTRESS, J. et WICKHAM, C. (1992). Social memory, new perspectives on the past. Oxford et Cambridge, Massachusetts : Blackwell.

- FILLIEUX, V., FRANÇOIS, A. et HIRAUX, F. (dir.). (2020). Archiver le temps présent. Les fabriques alternatives d’archives. Louvain-la-Neuve, Belgique : Presse de Louvain.

- FILLION, E. (2019). Experiments in cultural diplomacy: Music as mediation in Canadian-Brazilian relations (1940-1960s) [thèse de doctorat, Université de Concordia]. Spectrum. Repéré à https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/985170/

- FONTAINE ROUSSEAU, A. (2021). Il est strictement défendu de boire en studio. 30 ans de bénévolat à CISM. Montréal : De ta mère.

- FONTAINE ROUSSEAU, A. (2022, 22 juin). Entretiens. Fonds Simon-Olivier Gagnon. Archives de Folklore et d’ethnologie de l’Université Laval, Québec.

- GAGNON, S.-O. (2018). Notes sur le geste de commémorer autrement : les modes d’expression non traditionnels de la commémoration. Ethnologie, 40(1), 159-176. Repéré à https://doi.org/10.7202/1054316ar

- GAGNON, S.-O., LEGOIS, J.-P. et WINAND, A. (2023). L’Agir archivistique par en bas : le projet Autres archives, autres histoires : les archives d’en bas en France et au Québec », Archives, 51(1), 5-35. Repéré à https://doi.org/10.7202/1108732ar

- GOODMAN, E. (2017). Meet me in the bathroom: Rebirth and rock and roll in New York City 2001-2011. New York City, New York : Dey Street Books.

- GREUILLET, M., MILLOT, C., BERTINI, A., MULLER, B., POLLART, C. et Carlie. (2020). 20 ans. Déc. 1997-2017. 102.4 FM Radio Campus Besançon.

- JENKINSON, H. (1922). A manuel of archive administration including the problems of war archives and archive making. Oxford, Royaume-Uni : The Clarendon Press.

- KETELAAR, E. (2008). Archives as spaces of memory. Journal of the society of archivists, 29(1), 9-27. Repéré à https://www.researchgate.net/publication/317079178_Archives_as_Spaces_of_Memory

- KLEIN, A. et LEMAY, Y. (2018). Archives et création : Nouvelles perspectives sur l’archivistique. Dans Y. Potin, P.-L. Rinuy, et C. Roullier (dir.), Archives en acte. Arts plastiques, (p. 29‑44). Paris, France : Presses Universitaires de Vincennes.

- LEGOIS, J.-P. (2011). Archives et mémoires étudiantes : « non-lieu » de « mémoire »?, In Situ,17. Repéré à http://journals.openedition.org/insitu/2885

- LEMAY, Y., KLEIN, A., WINAND, A., CÔTÉ-LAPOINTE, S. et YOAKIM, W. (2019). Chantier pour une archivistique depuis l’exploitation. Notes de recherche 2. Montréal : Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI). Repéré à https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22701.

- MAYANO-VINET, E. (2022, 14 juin). Communication personnelle.

- MURRAY, J.-P. (2017, 21 février). Bonjour à tous ! Je viens de terminer de récupérer des données (trop de données !) de vieux disques durs d’ordinateurs de CHYZ. Dans Anciens de CHYZ 94,3 FM / Radio-Campus-Laval. Facebook. Repéré à https://www.facebook.com/groups/238504159557916/permalink/1442557069152613/

- PARENT, J-C., BLAIS, M., CAMBRON-GOULET, D., DUBUC, E. et Poirier, G. (2016). La marge décortiquée. Série radio documentaire de quinze épisodes. Repéré à https://www.podchaser.com/podcasts/cism-893-la-marge-decortiquee-215014

- RATEL, M. (2012). Radio Dijon Campus,30 ans, une expérience culturelle. Médiaspop.

- RIOUX, E. (2021, 13 décembre). Entretiens. Fonds Simon-Olivier Gagnon. Archives de Folklore et d’ethnologie de l’Université Laval, Québec.

- RIOUX, E. et DUCHESNE, F. (2022, 28 janvier). Le 29 janvier 1997, CHYZ se faisait entendre pour la première fois sur les ondes FM du 94,3 ! Ça fait donc maintenant 25 ans qu’on est la DÉFONCE MUSICALE, l’AVANT-GARDE. Dans page CHYZ 94.3. Facebook. Enregistrement sonore et événement. Repéré à https://www.facebook.com/chyz943/posts/pfbid0YAhdRrGFqxbTqj7cCrF8kQa7r67822K7LfYwaE7JfmNnxq3uQHpyk62axScmM9Ezl

- SALAÜN, J.-M. (2007). La redocumentarisation, un défi pour les sciences de l’information. Études de communication, 30, 13-23. Repéré à https://doi.org/10.4000/edc.428

- VINETTE, O., FONTAINE ROUSSEAU, A., FORTIER, C., LÉPINE-BLONDEAU, E. et POIRIER, G. (2021, 16 juin). Lancement « Il est strictement défendu de boire en studio » au Quai des Brumes. Enregistrement sonore et événement. Repéré à https://web.archive.org/web/20230928150623/https://cism893.ca/nouvelles/lancement-du-livre-il-est-strictement-defendu-de-boire-en-studio/

- WALTER, M. (2002). CKUA : Radio worth fighting for. Edmonton : University of Alberta Press.

- WEISZ, I. et HERTSCHEG, H. (1987). CITR. 50 years of UBC radio: 1937-1987. Vancouver, University of British Colombia : Autopublication.

- WINAND, A. (2021). Entre archives et archive : l’espace inarchivé et inarchivable du cinéma de réemploi [Thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. Repéré à http://hdl.handle.net/1866/26403

- ZIMMERMAN, A. E. (1983). The Queen’s radio oral history project. Fonds Queen’s University. Radio Station CFRC-FM (F01855, 1923-2013, S3). Queen’s University Archives, Kingston, Ontario, Canada.

- ZIMMERMAN, A. E. (1991). In the shadow of the shield: the development of wireless telegraphy and radio broadcasting in Kingston and at Queen’s University: an oral and documentary history, 1902-1957. Kingston, Ontario : Autopublication.

- ZIMMERMAN, A. E., REDMOND, D. et MCPHERSON, A. (2012). CFRC’s 90th Anniversary exhibit. Université Queen’s.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2