Résumés

Résumé

Cet article tente de comprendre une énigme de la société moderne : comment celle-ci en est-elle venue à accepter jusqu’à aujourd’hui certaines formes d’intervention politique dans la sentence du droit ? Ces pratiques sont observées comme une expression de la démocratie et non de l’autoritarisme. Ce travail accorde une attention spéciale à la peine unique, qui ne laisse aucune option aux tribunaux, et à la peine minimale. La première partie explore le concept de peine minimale et présente quatre modèles de structure de peines dans les législations. La deuxième partie distingue entre fondements et faits justificatifs pour trouver les idées qui fondent ces modèles de peines. On peut alors mieux comprendre pourquoi ces interventions politiques sont persistantes et ont plus de probabilités d’être reproduites que délaissées ou abolies. On comprend mieux aussi pourquoi il est peu probable de les observer comme relevant d’une politique autoritaire.

Mots-clés :

- Peine minimale,

- peine unique,

- théories de la peine,

- théorie de la séparation des pouvoirs,

- fondements/faits justificatifs

Abstract

This article seeks to understand the puzzle of how modern society has come to accept until nowadays some forms of political intervention in the judicial sentence. We focus specifically on flat punishment, which does not leave any option to the courts, and on minimum punishment. The first part explores the concept of minimum punishment and presents four types of punishment structures found in legislation. Building upon the distinction between foundations and supporting facts, the second part sets forth the ideas that founded these structures of punishment. In view of that, this article contributes to our understanding of the reasons why these political interventions have lasted so long ; why they are more likely to be maintained and reproduced than to be forsaken ; and also why it has been so hard to conceive these practices as an expression of authoritarian politics.

Keywords:

- Minimum punishment,

- flat punishment,

- theories of punishment,

- doctrine of the separation of powers,

- foundations/supporting facts

Resumen

El objetivo del presente artículo es comprender un enigma de la sociedad moderna : cómo ha llegado ésta a aceptar hasta nuestros días ciertas formas de intervención política en el ámbito de la sentencia ? Esas prácticas son vistas como una expresión de la democracia y no como muestras de autoritarismo. Este trabajo confiere una atención particular a la pena única, que no deja ninguna opción a los tribunales, y a la pena mínima. La primera parte explora el concepto de pena mínima y presenta cuatro modelos de estructura de penas en las legislaciones. La segunda distingue entre fundamentos y hechos justificativos para dar con las ideas en que se fundan dichos modelos. Ello permite entender por qué dichas intervenciones políticas son persistentes y hay más posibilidades de que sean reproducidas que abandonadas o abolidas. Asimismo, se comprende mejor por qué es poco probable que sean vistas como expresiones de una política autoritaria.

Palabras clave:

- Pena minima,

- pena única,

- teorías sobre la pena,

- teoría sobre la separación de poderes,

- fundamentos/hechos justificativos

Corps de l’article

Introduction[1]

Le problème de départ de cette recherche est une sorte d’énigme sur le plan politique et juridique. Appelons-la l’énigme de l’intervention politique dans la sentence du droit. Pour la présenter, disons qu’on reconnaît usuellement, dans la société contemporaine, que le système politique doit s’abstenir d’intervenir dans les décisions du système de droit concernant chaque cas individuel. Une telle intervention s’exposerait au risque d’être observée comme un signe d’autoritarisme incompatible avec les principes de la société démocratique. À cet égard, la séparation des pouvoirs serait non seulement une situation de fait mais aussi, dans les régimes démocratiques, une sorte de « principe pratique » à être protégé et développé autant par les autorités politiques que juridiques. Or, les législations criminelles occidentales modernes reproduisent encore, depuis le xviiie et le xixe siècle, au moins trois modèles de structure de peines qui semblent « contredire » ce principe pratique de la séparation des pouvoirs. Ces modèles, comme nous le verrons, peuvent être observés comme une forme d’intervention politique dans la sentence du droit et, parmi eux, se trouve celui de la « peine minimale ». En plus, ces modèles sont souvent utilisés par le système politique pour orienter ou forcer la sentence du droit vers l’exclusion sociale des individus. Cela arrive directement lorsqu’ils sont construits à l’aide de la peine de mort ou d’incarcération. Et l’incarcération peut être de longue durée (5, 10… 25 ans). Ces modèles de structure de peines résistent au temps et traversent même les périodes « progressistes » de réforme où l’on a déclaré l’intention de réduire l’usage de l’incarcération, d’abolir la peine de mort ou de faire évoluer la cause des droits de la personne. Somme toute, ces modèles ont une faible probabilité d’être abolis.

L’énigme ne tient pas tant à l’existence même de ces modèles qu’au fait qu’ils paraissent encore aujourd’hui fondés et tout à fait légitimes. On ne les regarde pas comme une réminiscence du passé. Alors, dans ce travail, nous voulons trouver le plus clairement possible les idées qui permettent à ces modèles, et tout particulièrement à la peine minimale législative, de fonder leur existence et de résister au temps.

En arrière-plan de cette énigme se trouve l’amorce d’une réflexion sur un problème de détermination des frontières entre le système politique et le système de droit criminel. De façon plus spécifique, ce travail vise à contribuer à une réflexion portant d’abord sur la conceptualisation de la peine minimale et, ensuite, sur les fondementsculturels de cette pratique législative. Nos deux questions centrales sont alors celles-ci : 1) comment observer et conceptualiser les peines minimales ? et 2) quelles sont les justifications qui fondent cette pratique législative d’intervention politique dans la sentence du droit ? En complément de cette dernière question, il y en a une autre d’ordre plutôt méthodologique : comment distinguer empiriquement les justifications qui fondent une pratique sociale donnée des justifications qui ne la fondent pas ?

Ces deux sous-thèmes visent à combler une certaine lacune dans la littérature. D’une part, nous n’avons pas trouvé de réflexions suffisamment approfondies sur le concept de peine minimale. Différents modèles de structure de peines se trouvent alors confondus. Bien entendu, cela ne signifie pas que ces études n’aient pas livré des observations essentielles à notre propre reconstruction conceptuelle. D’autre part, ces études ont fait de multiples références aux motifs invoqués pour accepter ou refuser les peines minimales, mais elles n’ont pas fixé leur attention sur les fondements de cette pratique. Et la question centrale de l’intervention politique dans la sentence du droit criminel n’est pas thématisée.

Les réflexions qui suivent sont tirées d’une recherche empirique portant sur la peine minimale dans trois « juridictions[2] » de la société-monde : le Brésil, le Canada et la France. Cependant, comme nous n’allons pas présenter ici nos résultats empiriques de façon systématique, le lecteur comprendra qu’il est inutile de décrire la méthodologie. Nous nous limiterons donc à donner quelques renseignements généraux sur la pratique de la peine minimale dans ces juridictions qui sont susceptibles d’aider à la compréhension de ce qui suit.

Le Brésil illustre le cas d’une trajectoire stable à l’égard de la peine minimale. Les communications politiques et juridiques sont restées plutôt indifférentes à toute inflexion significative de cette pratique depuis le xixe siècle. Il n’y a même pas eu de véritable débat sur cette question dans la doctrine juridique. Au contraire, on y trouve une valorisation extraordinaire et croissante de la peine minimale jusqu’à aujourd’hui. La peine minimale d’incarcération est présentée comme une manière d’exprimer la hiérarchie des valeurs fondamentales de la société. Plus une norme de comportement est observée comme importante, plus l’exclusion sociale minimale doit l’être aussi. Le modèle de la peine minimale a été introduit par le premier Code criminel en 1830. Et ce modèle prendra chaque fois plus de place jusqu’au Code pénal de 1940. À partir de ce moment, il cesse d’être l’un des modèles adoptés pour devenir la manière habituelle et absolue de construire un « type pénal » (une incrimination avec une peine correspondante). Aujourd’hui, il est presque impossible d’augmenter le nombre de peines minimales dans la législation brésilienne. Pour en arriver à cette constatation, nous avons utilisé un moteur de recherche, le SISPENAS[3], qui a répertorié 1 688 types pénaux dans la législation brésilienne (y compris toutes les infractions du Code pénal et toutes les contraventions pénales) en vigueur au mois d’août 2009. De ce total, nous avons trouvé que seulement 4 infractions (« types pénaux ») n’ont aucune peine minimale de prison et/ou d’amende. Et 97 % de ces types ont une peine minimale d’incarcération. Dans seulement 14 % de ces cas, le tribunal peut choisir entre une peine minimale d’amende ou d’incarcération. Certes, cette quasi-impossibilité d’augmenter le nombre de ces peines n’empêche pas le législateur d’augmenter leur quantum.

Le Canada illustre ce que nous avons appelé une trajectoire historique régressive. Dans le (premier) Code criminel de 1892, il n’y avait que 31 infractions avec une peine minimale, dont seulement 6 avec une peine d’incarcération (et 25 avec une peine d’amende). Le modèle de structure de peines dominant dans le Code statuait (et statue encore) seulement une peine maximale (sans indication d’une peine minimale). Ce modèle consacre la formule suivante : « quiconque fait X peut être puni par une peine de prison jusqu’à 2 ans » (et/ou « d’une amende jusqu’à 200, 00 $ »)[4]. Parmi les six infractions avec peine minimale d’incarcération, l’une avait une peine de cinq ans et deux autres de trois ans. Ces trois infractions portaient sur le vol du service de courrier. Une autre infraction avait une peine de trois mois et les deux dernières d’un mois. Le Code prévoyait aussi six cas de peine de mort, mais cette peine avait le statut d’une « peine unique » (la seule sanction possible) seulement dans le cas du meurtre (au premier degré). Le modèle de la peine minimale était alors présent, mais rarement actualisé par le système politique. Dans une réforme en 1954, le nombre total de peines minimales dans le Code a été réduit à neuf, mais les infractions avec peine minimale d’incarcération passent de six à huit. Cela va de pair avec une augmentation du recours à l’incarcération en général dans le Code. En 1892, le Code comportait 50 infractions ayant exclusivement une peine d’amende (sans prison) ; après la réforme de 1954, toutes les infractions autorisent le recours à une peine de prison. Le nombre total de peines capitales sera réduit à cinq, mais le nombre de « peines uniques » passera d’une à deux : la peine de mort deviendra la seule peine disponible pour deux infractions (meurtre et haute trahison). En 1961, le Canada crée une peine minimale de sept ans dans le cadre d’une infraction concernant les drogues (importation/exportation). En 1976, la peine de mort est abolie pour toutes les infractions du Code. Mais, en échange, ce dernier va statuer une peine unique à perpétuité pour trois infractions (haute trahison et meurtres au premier et au deuxième degrés) et fixera, pour ces trois infractions, une durée minimale d’incarcération de 25 ans (pour la haute trahison et le meurtre au premier degré) et de 10 ans (pour le meurtre au deuxième degré) avant qu’une demande de libération conditionnelle puisse être faite.

Nous considérons que c’est dans les années 1960, et particulièrement après l’abolition de la peine de mort, que la période de régression débute. À ce moment, il y a encore au Canada une forte opposition à la peine minimale dans le milieu juridique et parmi les experts. Jusqu’à la Commission canadienne sur la détermination de la peine (1987), le discours de réforme officiel et dominant s’oppose foncièrement à cette pratique politique. Par rapport aux habitudes précédentes et aux expectatives dominantes, il y aura alors « régression ». Une année après l’abolition de la peine de mort, le Parlement créera d’autres peines minimales concernant l’usage des armes à feu. En 1999, Gabor et Crutcher (2002 : 1) estiment à 29 le nombre de peines minimales (y compris les trois peines uniques) dans le Code avec une sanction d’incarcération. Plus tard, Raaflaub (2006) estimera à une quarantaine le nombre d’infractions avec peine minimale de prison[5].

La France illustre, quant à elle, une trajectoire « en pendule ». Le Code pénal de 1810 va adopter de façon prédominante le modèle de la peine minimale ; le nouveau Code pénal de 1992 remplace largement ce modèle (sans l’éliminer totalement) par celui de la « peine seulement maximale » ; et une loi de 2007 du gouvernement conservateur de Sarkozy réintroduit la peine minimale dans un programme de lutte contre la récidive. La trajectoire de la France est ainsi distincte de celle des deux autres pays, ce qui a permis de relativiser une série d’observations présentes dans la littérature sur ce thème.

Le cas de la France illustre aussi le passage, dans une très courte période de temps, d’une pratique législative centrée sur le modèle de la peine unique (Code pénal de 1791) à une pratique législative centrée presque exclusivement sur le modèle de la peine minimale et maximale (Code de 1810)[6]. Ce tournant très marqué, jumelé à ce qui a été observé pour le Brésil et le Canada, nous a permis de construire l’hypothèse empirique suivante : jusqu’à preuve du contraire, le xixe siècle constitue le « temps fort[7] » de l’adoption de la pratique de la peine minimale en Occident. Au xixe siècle, trois modèles de structure de peines vont s’opposer et faire concurrence à celui de la peine unique : le modèle de la peine bipartite ou tripartite ; le modèle de la peine minimale (jumelée à une peine maximale) ; et le modèle de la peine maximale seulement (sans peine minimale).

En outre, signalons aussi que la France a adopté, dès le xixe siècle, une politique législative qui ne tente pas d’éliminer intégralement le pouvoir discrétionnaire des juges à l’égard de la peine minimale. L’autorité politique française a appris progressivement à reconnaître l’importance d’une certaine marge de manoeuvre en matière de peines pour un meilleur respect d’autres principes du système de droit. Et le retour à la peine minimale ne l’a pas éliminée entièrement. Cette caractéristique du cas français, qui contraste avec les cas du Brésil et du Canada, nous sera particulièrement utile sur le plan conceptuel.

Enfin, précisons, par la négative, que notre objectif n’est pas celui de traiter d’un éventuel « retour » à la peine minimale ou d’expliquer ce qui se passe spécifiquement à partir de la deuxième moitié du xxe siècle. Il n’est pas non plus celui d’examiner la question de l’efficacité/inefficacité de la peine minimale par rapport au contrôle de la criminalité[8]. Ces deux types d’études nous éloigneraient de notre objet.

Nous traiterons d’abord du problème de conceptualisation et, ensuite, de celui des fondements de cette pratique. Espérons que l’on pourra alors mieux comprendre les raisons pour lesquelles cette pratique a plus de probabilités de se reproduire et d’être actualisée que d’être abolie malgré des revendications répétitives en ce sens.

Problèmes d’observation et de conceptualisation de la peine minimale

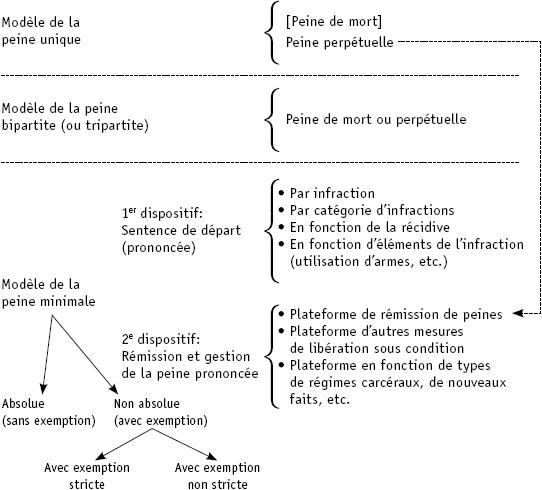

Nous avons repéré, dans la littérature, cinq difficultés majeures d’observation concernant la peine minimale. Trois sont d’ordre conceptuel et deux concernent le point de mire de l’observateur. Mais montrons d’abord les quatre modèles de structure de peines que nous avons repérés[9]. Ils existent dans le common law et dans la tradition romano-germanique. Dans notre langage conceptuel, ce sont les suivants :

-

Le modèle de la peine unique[10].

Exemple : « Quiconque fait X doit être condamné à l’emprisonnement à vie. »

-

Le modèle de la peine bipartite ou tripartite.

Exemple : « Quiconque fait X doit être condamné à mort ou à l’emprisonnement à vie. »

-

Le modèle de la peine minimale (jumelée presque toujours à une peine maximale)[11].

Exemple 1 : « Quiconque fait X doit être condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 3 ans [et d’au plus 7 ans] ».

Exemple 2 : « Quiconque est condamné à une peine d’emprisonnement ne peut pas être libéré sous condition avant d’avoir purgé au moins 1/3 de sa peine ».

-

Le modèle de la peine maximale seulement (sans peine minimale).

Exemple : « Quiconque fait X est passible d’être condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus 5 ans ».

Seulement les trois premiers modèles posent le problème de l’intervention politique dans la sentence du droit. En effet, le quatrième n’intervient pas au même sens que les autres : il n’établit qu’une limite politique maximale à l’intervention du système de droit criminel. Comme nous le verrons, le modèle de la peine minimale est le plus complexe et il se présente sous des formes plus ou moins strictes d’intervention politique. Quels ont été maintenant les cinq problèmes repérés ? Ce sont :

Une absence de distinction conceptuelle entre la peine unique et la peine minimale. Le concept de peine minimale est employé pour désigner les deux cas de figure.

Une absence de distinction conceptuelle entre la peine minimale et la peine bipartite ou tripartite. Le concept de peine minimale est aussi employé pour désigner ce cas de figure.

Une tendance à conceptualiser la peine minimale législative seulement par rapport à la sentence prononcée par le tribunal. La peine minimale législative qui s’adresse au tribunal d’application des peines ou aux autorités correctionnelles et carcérales reste complètement en dehors du champ de vision (blind spot).

Une tendance à cibler l’observation seulement sur la peine minimale qui est construite avec la peine d’incarcération.

Une tendance à problématiser seulement une des modalités de la peine minimale : celle qui ne laisse aucun espace décisionnel au tribunal pour soustraire des cas individuels (la « peine minimale absolue »). Les autres modalités tombent alors dans un point aveugle (blind spot) de l’observation.

1. Pour réduire l’exposé, nous allons traiter les deux premiers problèmes conjointement. Il est devenu une sorte de lieu commun de ne distinguer la peine minimale ni de la peine unique ni de la peine bipartite (ou tripartite). L’absence de cette distinction produit des descriptions imprécises et nous amène à ne pas voir la nouveauté historique de la peine minimale par rapport à la peine unique et à d’autres stratégies possibles de formulation de normes de sanction (modèle 4). La confusion avec la peine unique amène même parfois à voir la « peine minimale criminelle » à une époque où la législation ne s’auto-différenciait pas encore en tant que législation criminelle.

Par exemple, Gabor et Crutcher (2002 : 1) écriront : « On a dit que la peine minimale est aussi vieille que la civilisation elle-même. Le texte biblique de la lex talionis – oeil pour oeil, dent pour dent – était une punition obligatoire, laissant peu de marge pour le pardon ou pour une réduction de la peine. » Avec ce genre d’observation, les auteurs se contredisent rapidement. En effet, une phrase plus loin, ils écrivent : « Aux États-Unis, les peines minimales obligatoires remontent à 1790 et, depuis 1950, elles suscitent beaucoup d’ambivalence. » Brinkley (2003 : vii) va aussi fusionner les deux modèles de peines et il ajoute que les « peines minimales obligatoires au niveau fédéral existent [aux États-Unis] depuis 1790… ». On ne sait pas alors s’il fait déjà référence au modèle de la peine minimale (« non moins que ») ou à celui de la peine unique.

Au Canada, la position prise par la Commission canadienne sur la détermination de la peine (1987 : 193) est plus difficile à interpréter. La Commission parle d’abord de « deux catégories de peines minimales » en faisant référence à la peine unique (modèle 1) et minimale (modèle 3). Mais elle ne garde pas cette terminologie. Elle emploie presque immédiatement la distinction « emprisonnement obligatoire à perpétuité/peines minimales obligatoires » (p. 194, texte et tableau 8.1). Or, cette distinction différencie peine unique et peine minimale. Et elle dira que les « peines minimales normales » « sont définies par l’expression ’’au moins’’ ou par une expression équivalente » (p. 193). Avec cette distinction, la définition de la Commission devient plus précise que celle donnée par nombre d’autres auteurs.

En effet, la peine unique est la manière la plus rudimentaire et « invasive » d’intervenir politiquement par la législation dans la sentence du droit. Elle ne connaît pas de « plus » ni de « moins ». Et elle ne connaît pas non plus de « ou ». Alors, elle n’attribue aucune autonomie décisionnelle au système de droit criminel. La survivance de la peine unique au xxie siècle constitue ainsi un « mystère sociologique ». Comment ce modèle a-t-il pu être accepté aussi longtemps et perçu comme légitime, y compris par le système de droit criminel lui-même ?

Le modèle de la peine bipartite, qui ne sera pas examiné en détail ici, est légèrement moins contraignant que celui de la peine unique : il « offre » usuellement deux sanctions, sans modulation de quantité, au système de droit. Au xxe siècle, il s’agit habituellement d’une alternative : la peine de mort ou la peine perpétuelle. Il paraît être une sorte de modèle intermédiaire ou de transition entre la peine unique et la peine minimale.

2. La troisième difficulté conceptuelle se pose par rapport à l’autorité-destinataire de la peine minimale législative. Le problème ici relève de la localisation de la peine minimale dans la procédure criminelle (considérée du début à la fin) : certains observateurs ne voient pas les dispositifs législatifs qui s’adressent aux autorités correctionnelles ou aux juges d’application des peines comme étant une peine minimale. Or, avec la complexification du système de droit criminel à partir du xixe siècle, le nombre d’autorités qui sont devenues des destinataires potentielles de la peine minimale s’est multiplié. Brièvement, que s’est-il passé ?

Deux changements étroitement reliés et majeurs prendront place pendant les dernières décennies du xviiie et les premières du xixe siècle. D’une part, la prison va devenir le prototype de la pénalité en droit criminel (Foucault, 1975 ; Lascoumes et al., 1989). D’autre part, il va y avoir une altération culturelle dans le registre d’observation de la souffrance que la peine criminelle est censée infliger et exprimer. En nous inspirant d’un concept d’Élias (1984 : 82), qui a pris la forme d’un néologisme, nous dirons que Beccaria va exprimer de façon précise un mécanisme cognitif ou culturel que nous nommerons la « temporation de la souffrance-sévérité » par rapport aux sanctions. Temporation signifie ici « mettre dans la dimension temporelle », créer une relation avec le temps (Pires et Garcia, 2007). La souffrance que la peine doit infliger au criminel visera de moins en moins le corps et sera de plus en plus placée dans la dimension temporelle. Selon ce mécanisme, la peine, pour faire souffrir le coupable d’une manière acceptable, doit « simplement » se prolonger dans le temps.

La peine (de prison) dont la sévérité s’exprime dans la dimension temporelle peut maintenant être observée comme étant « humaniste », et ce, même si elle se traduit pour le coupable par une longue période d’incarcération et si elle le garde en prison seulement pour le faire souffrir ou lui faire « payer son crime » (sans qu’il représente un risque particulier pour les autres). Nous faisons alors l’hypothèse que ce mécanisme à la fois rendra possible et facilitera grandement la mise en place des tarifs inflationnistes que nous connaissons encore aujourd’hui (10, 15, 20, 25, 30 ans), particulièrement pour les crimes considérés comme graves. La gestion de la peine dans la longue durée sera perçue alors comme un nouveau problème et la relation entre la théorie de la réhabilitation et les autres théories de la peine (rétribution et dissuasion) viendra établir un seuil minimal pour la remise du temps du détenu : même s’il est « réhabilité », il devra attendre en prison pour payer son crime, pour dissuader les autres, pour exprimer la réprobation sociale. Va naître alors, avec les différentes formes de libération conditionnelle et de gestion des régimes carcéraux, la peine minimale après le prononcé de la peine par le tribunal, celle qui s’adresse à de « nouveaux décideurs » : juges de gestion des peines, directeurs de pénitenciers, commissaires de libération conditionnelle, etc.

Cette peine minimale est exprimée aussi usuellement par la même formule « au moins » (ou équivalente). On dira, par exemple, qu’un détenu ne peut pas être libéré avant d’avoir purgé au moins 1/3 de sa peine. Au Canada, dans les cas de haute trahison et de meurtre au premier degré, la loi stipule que « le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné […] à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine » (art. 745 du Code criminel ; notre souligné).

Cette variété de peine minimale, qui est souvent oubliée, n’est pas passée inaperçue pour la Commission de réforme du droit du Canada (1976 : 26) : « Parfois, on parle aussi de peine minimale pour signifier la partie d’une peine d’emprisonnement qui devra nécessairement être purgée en milieu carcéral. » Rappelons que la Commission considère qu’« il est difficile de voir pourquoi il doit y avoir une période minimale de temps à être purgée en détention complète[12] ».

3. La quatrième difficulté n’est pas d’ordre conceptuel, mais elle illustre le fait que les observations vont rarement cibler la peine minimale elle-même. Nous serons brefs sur ce point. Les observateurs invoquent la peine minimale mais leur intérêt s’oriente rapidement vers les peines minimales d’incarcération[13]. Certes, nous sommes convaincus qu’une des principales conséquences de la peine minimale législative consiste en la reproduction de la sanction d’incarcération, car ce modèle adopte cette sanction de façon persistante, particulièrement pour les crimes considérés comme les plus graves. Cependant, les idées qui fondent la peine minimale législative sont les mêmes, peu importe le type de sanctions. Si l’observateur veut aller à la source du problème, il ne peut laisser son attention se fixer exclusivement sur un type de peines. D’ailleurs, même d’un point de vue pragmatique, les peines minimales non carcérales peuvent être un problème pour le tribunal et se terminer par l’incarcération[14].

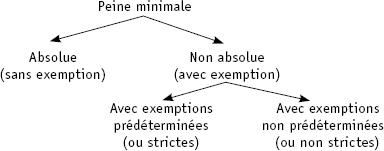

4. La cinquième difficulté est d’un autre genre. Certains observateurs signalent, avec raison, que le modèle de la peine minimale législative peut être construit avec différents degrés de fermeture/ouverture à l’arbitre judiciaire (Doyle, 2003a ; Roberts, 2005). Nous allons proposer deux distinctions, situées sur deux plans, pour observer ces différents degrés. Le tableau suivant fait état de ces deux distinctions.

Tableau 1

Degrés de fermeture/ouverture de la peine minimale législative à l’arbitre des autorités du système de droit

La première distinction est entre peine minimale absolue/non absolue. En effet, il y a des lois qui interdisent toute forme d’exemption à la peine minimale : les tribunaux ne peuvent soustraire aucun cas qui réponde aux caractéristiques légales. Ainsi, comme le signale Roberts (2005 : 9) : « actuellement, les juges ne bénéficient d’aucun pouvoir discrétionnaire pour réduire la peine de quiconque ayant été trouvé coupable d’une infraction assortie d’une peine minimale obligatoire au Canada ». D’un autre côté, il y a des lois qui prévoient une « soupape de sûreté » (Doyle, 2003a : 34)[15] qui permet aux décideurs de soustraire certains cas. C’est sur ce plan qu’intervient la deuxième distinction. Cette « soupape de sûreté » peut prendre, elle aussi, deux degrés de fermeture/ouverture. Parfois, les conditions pour l’exemption sont strictement statuées par la loi, sans aucune marge de manoeuvre pour tenir compte d’autres éléments non prévus par le législateur. Par exemple, la loi autorise le tribunal à exclure de la peine minimale un individu qui en est à sa première condamnation. De l’autre côté de la deuxième distinction, la loi non seulement permet des exemptions, mais elle laisse aussi au tribunal la possibilité d’indiquer en toute liberté les raisons de l’exemption. Dans les deux cas, le tribunal doit usuellement motiver ladite exemption. Roberts (2005 : 14-15) indique qu’en Angleterre et au pays de Galles, par exemple, les tribunaux jouissent d’une certaine flexibilité pour ne pas appliquer la peine minimale prévue par la loi.

Première question : comment devons-nous désigner ces peines minimales avec différents degrés d’ouverture à la discrétion judiciaire ? La littérature emploie souvent les distinctions peine minimale obligatoire/présomptive ou peine minimale obligatoire/moins obligatoire. Nous n’allons pas les adopter. Nous allons proposer de les remplacer par la distinction peine minimale absolue/non absolue. La distinction « peine minimale avec/sans soupape de sûreté » (Doyle, 2003a) est aussi acceptable à condition d’éliminer l’adjectif « obligatoire ». Et nous dirons que les peines non absolues peuvent autoriser des exemptions strictes et non strictes. Au Canada et au Brésil, toutes les peines minimales sont absolues.

Deuxième question : pourquoi abandonner le concept de peine minimale obligatoire (mandatory minimum punishment) fréquemment employé ? Parce que nous trouvons ce langage équivoque et inapproprié du point de vue théorique. D’une part, la distinction obligatoire/non obligatoire est équivoque parce que la peine minimale est toujours pleinement obligatoire pour les cas qu’elle inclut. Souvent, la différence entre la peine minimale absolue et non absolue ne réside pas dans leur caractère plus ou moins obligatoire, mais dans l’extension que la loi donne à l’obligation : dans un cas, elle accepte des exemptions et dans l’autre, non. Pour faire image, c’est comme la différence entre un autoritarisme et un autoritarisme éclairé. D’autre part, la distinction obligatoire/moins obligatoire suscite une illusion du point de vue de la réflexion scientifique. Elle amène certains chercheurs, avec une visée préférentielle dirigée vers les réformes, à s’opposer aux peines minimales absolues et, en même temps, à proposer à titre de mesure de rechange, non pas la peine maximale seulement (modèle 4), mais des peines minimales non absolues. Certes, la pression politique sur la sentence du droit est moindre lorsque la peine minimale est non absolue. Mais, du point de vue des conséquences effectives et virtuelles sur les structures du système de droit, autant les peines minimales absolues que non absolues reconduisent les mêmes idées et théories fondatrices de cette pratique. De ce point de vue, il n’y a pas de différence significative entre elles.

5. Le tableau 2 (page suivante), résume ce qui a été dit sur les trois modèles de structure de peines représentant une intervention politique dans la sentence du droit. Il illustre aussi, à partir du cas canadien, comment les législations contemporaines combinent parfois une peine unique adressée au tribunal du procès avec une peine minimale adressée à l’autorité chargée de la gestion des peines. La peine unique est illustrée en tenant compte seulement de deux options : la peine perpétuelle et la peine de mort (là où elle existe encore). Au Canada, avec l’abolition de la peine de mort, les trois peines uniques restantes prescrivent l’incarcération à vie.

Tableau 2

Trois modèles législatifs de structure de peines intervenant dans la sentence du droit

Les fondements de la peine minimale législative

Tournons-nous maintenant vers le problème des fondements de la pratique législative de la peine minimale. Soulignons, en partant, que les fondements de cette pratique s’appliquent aussi à la peine unique (modèle 1) et à la peine bipartite ou tripartite (modèle 2). Ce problème peut être formulé comme suit : comment en sommes-nous venus à fonder le modèle de la peine minimale de façon récurrente depuis (au moins) le xixe siècle dans diverses juridictions occidentales ?

Indiquons, pour commencer, les difficultés que la réponse à cette question pose. Nous trouvons aujourd’hui, dans la littérature (mais aussi dans les débats parlementaires et dans la jurisprudence), une panoplie d’arguments pour justifier une position favorable ou défavorable à cette pratique législative de la peine minimale. Il s’agit à la fois d’arguments, d’idées et de justifications. Les arguments se présentent comme des justifications dans la mesure où ils appuient une prise de position pour/contre cette pratique. Appelons l’ensemble de ces arguments « un débat de politique criminelle ».

Pour donner un aperçu rapide de la situation, reprenons les observations de Cavanagh et Teasely (2003 : 7-19). Ils ont organisé ces arguments autour de cinq questions : « La peine minimale : 1) aide-t-elle à dissuader du crime ? 2) remplace-t-elle le pouvoir discrétionnaire du juge par celui de la poursuite ? 3) élimine-t-elle la disparité injustifiée ? 4) aboutit-elle à des sentences inappropriées pour les minorités ? et 5) contribue-t-elle à la surpopulation carcérale ? » (p. 7). Bien sûr, ces questions ne couvrent pas tout le débat. Ainsi, Dumont (1977) montrera qu’on peut s’opposer à cette pratique à partir du féminisme (qui est souvent utilisé, paradoxalement, pour l’approuver).

Le premier débat se déroule autour d’un effet éventuel qui est, en même temps, un but officiellement et explicitement recherché de cette pratique : une justification et un stimulus pour la mettre en place. La deuxième question porte sur un effet éventuel non recherché dans les juridictions où la poursuite dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire (pour porter plainte ou non et pour sélectionner ou modifier le chef d’accusation). La troisième question examine l’utilité/inutilité (ou la pertinence/non pertinence) de cette pratique pour favoriser une sorte de politique d’égalité devant la loi, même lorsque cet effet ne fait pas partie des buts politiques explicitement recherchés. Les deux dernières questions sont semblables à la deuxième : elles cherchent à savoir si cette pratique produit des effets éventuels non (directement) voulus. Bien sûr, la peine minimale d’incarcération ne peut pas contribuer logiquement à la réduction de la population carcérale, mais l’augmentation éventuelle (plus ou moins marquée) de cette population n’est ni un but de cette pratique ni une raison pour la justifier.

Or, en examinant de plus près le contenu de ce débat (pour/contre la peine minimale), on voit que les arguments ne se situent pas tous sur le même plan. Certains portent sur une justification officiellement et régulièrement donnée partout en faveur de cette pratique (l’effet de dissuasion et l’égalité devant la loi) ; d’autres portent sur des effets ou faits non voulus directement, même s’ils sont parfois implicitement acceptés (au moins jusqu’à un certain point). Ici, on voit se dessiner une distinction entre les arguments qui s’adressent aux justifications officielles jugées recevables et les arguments qui indiquent des faits ou des effets non voulus (et certains, potentiellement inacceptables).

En outre, il est facile d’imaginer que certains arguments (ou études) portant sur les effets non voulus peuvent indiquer des effets qui sont très graves (augmentation brutale de la population carcérale, « surreprésentation » des pauvres en prison, etc.). Ces faits empiriques peuvent alors justifier une mise en cause radicale de la peine minimale. Il ne faut donc pas confondre la force plus ou moins convaincante des arguments et ce sur quoi ils portent. Il reste que, quand on veut examiner les fondements d’une pratique, il faut faire une distinction entre les arguments qui s’appuient exclusivement sur certains effets non voulus et les théories ou principes qui fondent la pratique. Et d’autant plus que les « fondements » ont, eux aussi, leurs propres effets non voulus. La recherche des fondements exige que l’on porte une attention spéciale (Husserl) justement sur ce que nous avons voulu faire, sur comment nous avons voulu faire et sur les théories que nous avons construites et mobilisées pour appuyer ce que nous faisons. Nous allons retenir ici un enseignement de la sociologie phénoménologique : le « monde des idées » (ou de la connaissance) est composé de différentes couches de sédimentation (Schutz et Luckmann, 1973 : I, Ch. 3). Les idées ne sont pas toutes distribuées sur le même plan ; et elles n’ont pas toutes, pour ainsi dire, le même « poids » ou la même « densité ».

D’un point de vue sociologique, la question d’ordre méthodologique devient alors : comment trouver, empiriquement, les théories, principes et idées qui vont jouer le rôle d’un fondement ?

Pour répondre à cette question, nous allons faire un bout de chemin avec l’aide de Lalande (1968) et Boisse (1968). En effet, nous avons adopté et adapté une distinction que la philosophie fait à certaines occasions entre un fondement et les autres justifications possibles. En empruntant un terme à Boisse, nous allons qualifier l’ensemble de ces autres justifications possibles – qui sont usuellement celles centrées sur les conséquences non voulues – de « faits justificatifs » (pour ou contre une pratique). Cependant, pour faciliter la compréhension, listons dès maintenant les critères que nous avons adoptés pour opérationnaliser cette distinction entre fondements/faits justificatifs :

Tableau 3

Critères opérationnels pour distinguer deux types de justifications

1. Tout d’abord, l’idée de fondement renvoie à celle d’autosuffisance. Elle est une « métaphore tirée de l’architecture : cesur quoi repose un certain ordre ou un certain ensemble de connaissances » (Lalande, 1968 : 364 ; notre souligné). Adaptons cette métaphore à notre problème : le fondement sera donné par les idées qui se présentent comme les « derniers points d’appui » d’une pratique, ce sur quoi elle repose. Et excluons tout de suite, avec Lalande, un des sens possibles du mot « reposer » : il ne s’agit pas ici de reposer au sens d’un point de départ logique (« fondement de l’induction »), mais de reposer au sens de « ce qui donne à quelque chose […] sa raison d’être » (Lalande, 1968 : 364 ; notre souligné). Nous pouvons dire aussi : son « assise théorique » (Boisse, 1968), au sens d’une « théorie pratique » (Durkheim, 1922 : chap. 2). Fonder, c’est alors « établir une base solide », stable et réfléchie sur le plan des justifications, du moins jusqu’au moment où cette fondation sera mise en cause, donnant lieu à une reconstruction des pratiques avec d’autres fondements ou théories pratiques.

Ainsi, lorsque nous affirmons catégoriquement que « la peine minimale protège la société » (théorie de la dissuasion), que cela soit vrai ou faux, nous donnons un fondement à cette pratique : rien d’autre n’a besoin d’être ajouté. L’argument se tient par lui-même. La même chose arrive si nous disons que « la peine minimale est juste parce qu’elle rétribue le mal moral du crime par une souffrance proportionnelle à ce mal ». Que cela soit un raisonnement tordu de l’esprit ou non, peu importe : ici aussi, si l’on accepte cette conception de la justice, rien d’autre n’a besoin d’être dit. Bien sûr, si la peine est jugée « trop élevée » par le système de droit, c’est la peine spécifique qui pourra être invalidée, mais non les idées qui soutiennent la pratique (par exemple, la conception rétributiviste de la justice criminelle). Cela ne peut arriver que si les théories de la rétribution et de la dissuasion, en tant que fondements, sont discréditées ou remplacées par d’autres théories pratiques qui véhiculent une autre conception de la justice criminelle. Et si les idées ne sont pas abandonnées ou reconstruites autrement, la pratique dans son ensemble reste encore virtuellement protégée. Rappelons cependant qu’il n’est pas nécessaire d’abandonner les idées fondatrices d’une pratique pour pouvoir l’abandonner entièrement et définitivement. On peut abandonner définitivement la peine de mort et la peine perpétuelle sans abandonner les idées qui les ont fondées.

En revanche, si nous constatons le fait que « la peine minimale est acceptée par le public ou par l’électorat », on voit bien que ce fait justificatif reste insuffisant pour fonder la pratique. On est amené à poser d’autres questions telles que, entre autres : pour quelle raison le public accepte-t-il cette pratique ? Et pour quelle raison (politique ? juridique ?) devons-nous retenir l’avis du public pour décider comment punir ? Le public peut avoir intériorisé les idées de la théorie de la dissuasion et penser qu’il sera plus protégé par cette pratique. On a ici une indication que l’argument offre une justification, mais qu’il n’est pas autosuffisant et ne semble pas alors indiquer directement les fondements de la pratique.

D’un point de vue sociologique, les faits justificatifs se caractérisent aussi par le fait de développer un problème, pour ainsi dire, « vers l’avant » ou « vers l’extérieur » de la pratique elle-même. Ils examinent certaines conséquences (souhaitables/déplorables) de la pratique sociale en question, ils construisent de nouveaux problèmes, etc. On peut dire, en empruntant une expression à Husserl (1893-1912 : 104), que les faits justificatifs tendent à dévier notre attention vers d’autres états-de-choses à connaître. Ils nous éloignent du « fondement ». Ainsi, l’avis du public nous amène à d’autres états-de-choses à connaître : est-ce que le public pense vraiment de la façon que l’on dit qu’il pense ? Modifie-t-il son opinion s’il reçoit des informations additionnelles sur les effets de cette pratique ? Ces questions, qui sont par ailleurs importantes, nous amènent à laisser derrière nous la recherche des fondements.

Par ailleurs, notez que la question de l’effet/non-effet de dissuasion est plus complexe, car elle peut concerner les fondements. D’une part, elle nous conduit à d’autres états-de-choses à connaître, mais, d’autre part, la réponse est susceptible de concerner un argument autosuffisant qui est utilisé comme fondement. Ces recherches, si elles falsifient l’hypothèse de la théorie de la dissuasion, affaiblissent au moins undes fondements de cette pratique. Évidemment, si le système politique et le système de droit n’utilisent pas ces résultats contre le fondement, celui-ci reste valable (du point de vue de ces systèmes). Et s’ils abandonnent le fondement critiqué (la théorie de la dissuasion) pour s’appuyer sur un autre fondement non critiquable empiriquement (théorie de la rétribution), la pratique ne perd pas tous ses fondements.

C’est pour cette raison que la recherche des faits justificatifs dévie l’attention de l’observateur des fondements mêmes de la pratique. Il y a une sorte de paradoxe dans le fait de progresser sur le plan des informations : on obtient plus d’informations (sur la satisfaction/non-satisfaction du public, etc.), mais on va vers l’extérieur de la pratique elle-même, perdant de vue les idées et théories sur lesquelles elle repose. D’une part, nous explorons d’autres dimensions ou aspects d’une pratique ; d’autre part, nous perdons de vue son support essentiel. Nous n’identifions pas les fondements mêmes de la pratique et nous n’approfondissons pas notre réflexion sur eux. Notre attention est déviée-concentrée ailleurs. Certes, la référence au fondement peut accompagner l’observation de ce qui est un autre état-de-choses à connaître, mais elle le fait alors « sur un mode accessoire », pour reprendre quelques observations de Husserl (1893-1912 : 108)[16]. C’est une autre question alors, et non celle concernant le fondement, qui jouera « le rôle d’un moteur du processus cognitif » (Husserl, 1893-1912 : 104).

2. Le deuxième critère est complémentaire au premier. Retenons que le fondement d’une pratique sociale est ce qui offre à ce qui est fondé « une valeur d’approbation très caractéristique : ce qui est “sans fondement” est illégitime ou chimérique ; ce qui est “fondé” est juste ou solide » (Lalande, 1968 : 364 ; notre souligné). L’hypothèse de travail ici est que le fondement de la peine minimale doit être dans les idées qui lui accordent une « valeur forte d’approbation » en règle générale. La question ici serait la suivante : quelles sont les idées qui, lorsqu’elles sont évoquées, amènent régulièrement les gens à accepter en principe cette pratique ?

La difficulté d’application de ce critère vient du fait que, dans des situations exceptionnelles, les faits justificatifs peuvent fournir une valeur forte pour un assentiment contre une pratique sociale donnée. Par exemple, une augmentation extraordinaire du taux d’incarcération peut fournir une valeur forte d’assentiment contre cette pratique. Cependant, on peut voir que le taux d’incarcération par lui-même n’est pas un argument en faveur de cette pratique (ou contre elle).

3. Le troisième critère peut comporter des exceptions, mais il nous a aidés dans le processus d’identification des fondements. Nous savons historiquement que la pratique de la peine minimale a été officiellement actualisée en plusieurs juridictions occidentales pendant le xixe siècle (Brésil, Canada, États-Unis, France). Selon ce critère, on doit s’attendre cognitivement alors à ce que les idées qui donnent la « raison d’être » de cette pratique soient déjà présentes et visibles dans les communications. L’hypothèse de travail ici est que les idées fondatrices sont au moins contemporaines d’une pratique qui s’est répandue dans plusieurs juridictions (sans pour autant pouvoir expliquer sa naissance). Il y a une deuxième hypothèse liée à celle-ci : c’est que la densité d’un fondement est donnée par son historicité, c’est-à-dire par la « longue durée » des idées. On peut aussi dire : par sa récurrence dans les communications d’un système social de référence. Plus un système social répète pour lui-même certaines idées en les associant à une pratique, plus ces idées se condensent et gagnent en crédibilité. Par opposition, les faits justificatifs ne sont pas caractérisés par la même longévité que l’institutionnalisation de la pratique (ils ne durent pas dans le temps) et ont, par conséquent, moins de densité ou d’historicité.

4. Le quatrième critère est aussi auxiliaire. L’hypothèse de travail ici est que les idées ou théories qui constituent le fondement d’une pratique se trouvent partout où cette pratique existe. Si la pertinence de la justification (ou de l’argument) est circonscrite aux caractéristiques d’une région ou de quelques juridictions alors que la pratique existe dans des régions qui n’ont pas cette caractéristique, cette justification a de bonnes chances d’être un simple « fait justificatif ».

5. Enfin, l’argument qui sert à fonder une pratique sociale doit pouvoir s’appliquer à toutes les variétés de cette pratique. Ainsi, dans le cas de la peine minimale, il doit pouvoir s’appliquer à celles qui s’adressent aux juges d’application des peines ou aux autorités correctionnelles et même à celles qui sont construites exclusivement avec la sanction d’amende (sans la peine d’incarcération). Les théories de la rétribution et de la dissuasion passent cette épreuve, mais une série d’autres arguments pour ou contre cette pratique ne le font pas. Ainsi, l’argument de la « satisfaction de la victime » utilisé en faveur de cette pratique semble peu pertinent pour justifier la peine minimale d’amende ou les peines d’incarcération de très courte durée (trois ou six mois, par exemple).

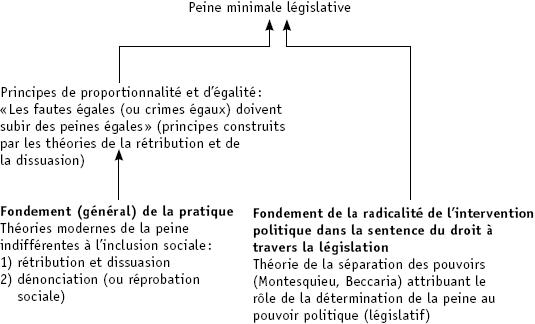

6. Nous croyons pouvoir affirmer que les fondements de cette pratique de la peine minimale (et aussi de la peine unique et bipartite ou tripartite) sont constitués par deux (ou trois) théories de la peine et par une théorie (du xviiie siècle) portant sur la séparation des pouvoirs. Ce sont les seules justifications trouvées qui ont satisfait les cinq critères pour identifier un « fondement ». Les deux théories de la peine sont celles de la rétribution et de la dissuasion. La troisième, sur laquelle nous avons certains doutes, est la théorie de la dénonciation ou de la réprobation sociale (nous y reviendrons). Nous traiterons ici (n° 6) et dans les deux points suivants (n° 7 et n° 8) des théories de la peine et, au point 9, de la théorie de la séparation des pouvoirs.

Rappelons sommairement que la théorie de la rétribution soutient que la peine doit infliger un « tarif proportionnel de souffrance » pour « faire justice » et que cette théorie est indifférente au fait que le coupable ait ou non dédommagé (ou refait ses relations avec) la victime, puisse ou non être libéré s’il est jugé réhabilité, etc. La pratique de la peine minimale s’appuie et compte essentiellement sur l’idée suivante de cette théorie : au moins un tarif minimal de souffrance, et ce, même si ce tarif est de très longue durée (pourvu que le crime soit considéré comme grave). La théorie souligne aussi que la punition est une « obligation morale impérative » : il faut punir, sans exception, tous les transgresseurs reconnus coupables. Elle prête alors son appui aussi au principe de la peine minimale absolue. Cette théorie appuie aussi l’initiative – ou ne la contredit pas fortement – de punir plus sévèrement les récidivistes (pourvu que cela se fasse sans produire une disproportion plus ou moins grossière entre la gravité du crime et la peine). En effet, elle est souvent comprise comme l’acceptation de l’idée que la « culpabilité augmente avec la répétition des transgressions ». Et comme cette théorie construit un lien strict, presque « hydraulique », entre la sévérité de la peine et le degré de culpabilité, plus ledit degré est vu comme « plus élevé », plus grande doit être la souffrance infligée par la punition. C’est ce que cette théorie pratique recommande aux autorités politiques et juridiques.

La théorie moderne[17]de la dissuasion (ou de la prévention) soutient que la souffrance infligée par la peine doit surpasser (au moins un peu) les avantages du crime pour pouvoir servir de frein ou d’obstacle aux criminels potentiels en éliminant leur audace à commettre un crime. La théorie communique aux autorités l’idée qu’une peine « qui inflige une souffrance suffisante protège la société », et seulement cette peine le fait. La théorie tente de convaincre les autorités que la peine du droit criminel est capable de contrôler les opérations mentales des systèmes psychiques, et ce, particulièrement si elle est « certaine » (et proportionnellement sévère), c’est-à-dire appliquée sans exception ou avec la moindre exception possible. Pour cette théorie, les récidivistes doivent être punis plus sévèrement car leur récidive « montrerait » que la première punition donnée n’a pas été suffisamment forte pour éliminer leur audace. Cependant, il y a une limite : elle souligne aussi la nécessité de respecter une certaine échelle de proportionnalité entre les crimes et les peines. L’idée de la théorie est que les divers niveaux de gravité des délits ne doivent pas se confondre. Si l’on punit trop sévèrement les crimes plus légers (même chez les récidivistes), on stimule la perpétration de crimes plus graves, puisque leurs peines deviennent alors équivalentes.

Ces deux théories ont en commun le fait qu’elles sont entièrement indifférentes à l’inclusion sociale des détenus. Cela signifie que le critère de l’inclusion sociale ne compte pas pour décider de la peine. La théorie de la dissuasion se construit à partir d’une connaissance très rudimentaire et simpliste du mode de fonctionnement de la « rationalité des individus » et des systèmes psychiques. Et, en plus, elle présuppose tellement de choses de la part du commun des mortels que rarement quelqu’un peut effectivement y répondre dans les conditions de la vie quotidienne[18]. Mais rien de cela n’est étonnant : cette théorie précède la naissance et le développement des sciences humaines. Les deux théories ont été et sont utilisées pour fonder cette pratique et elles sont appelées à intervenir de façon alternative ou cumulative par le système politique et par le système de droit.

Évidemment, les énoncés (prémisses) de ces théories ne prescrivent pas directement et explicitement, en tant que tels, des peines minimales (plus globalement : ils ne prescrivent directement aucune pratique punitive spécifique). La décision de créer des peines minimales législatives est une décision « inspirée par ces théories ». Dit de façon prosaïque : certains systèmes psychiques, en apprenant la théorie, produisent l’idée de la peine minimale et la réalisation de cette idée en amène d’autres à la répéter. En intériorisant les idées de la théorie, on peut venir à avoir (ou non) l’idée de créer des peines minimales. En plus, lorsqu’on mobilise ces théories pour justifier la pratique de la peine minimale, on augmente la probabilité de leur acceptation. Si une autorité politique dit : « Nous avons créé cette peine minimale pour obtenir plus de votes », cette justification, par elle-même, ne favorise pas l’acceptation de la pratique (à l’extérieur du parti politique). Mais si elle dit : « Nous avons créé cette peine pour protéger la société contre la criminalité » et/ou « pour assurer que la punition sera proportionnelle au crime », elle augmente la probabilité que cette peine soit acceptée par le public et par le système de droit criminel. Le « but » du choix politique se confond avec le « but » de la peine (minimale) attribuée par les théories de la peine et a plus de chances d’être considéré comme « valable ».

Au Canada, les théories de la rétribution et de la dissuasion étaient absolument présentes et dominantes au xixe siècle et, pourtant, il y a eu relativement peu d’attention fixée sur les peines minimales jusqu’à la loi contre les drogues en 1961 et l’abolition de la peine de mort en 1976. C’est l’une des raisons pour lesquelles un fondement n’explique pas l’actualisation (ou l’abolition) de la pratique sociale spécifique qu’il fonde. Pour faire image : les fondements d’un édifice ne nous amènent pas à construire nécessairement l’édifice « X » en tant que tel. On peut ou non le construire et le construire en grand nombre ou en petit nombre. En plus, on peut, sur un même fondement, construire des « types d’édifices » qui soient relativement différents les uns des autres : peine unique, peine bipartite, peine minimale absolue, peine minimale avec des exemptions non strictes, etc.

Nous affirmons que ces deux théories fondent cette pratique parce qu’elles semblent être les seules capables de fournir une « raison d’être » pour toutes les modalités, variantes génériques et formes concrètes de la peine minimale : celle qui s’adresse au tribunal et à la gestion des sentences prononcées ; celle qui est absolue et qui ne l’est pas ; celle qui statue une peine (courte ou longue) d’incarcération et/ou exclusivement d’amende.

Par ailleurs, répétons-le, cela ne veut pas dire que ces théories accordent leur assentiment inconditionnel à toute peine minimale concrète fabriquée par le système politique. Par exemple, ces théories, dans leur forme réfléchie, n’appuient pas une peine minimale de 7 ans pour le vol d’une bouteille de lait ou pour l’importation d’un paquet de cigarettes de marihuana. Mais elles peuvent être utilisées par un gouvernement pour justifier ces peines et elles sont incapables de « résister » à ce (mauvais) usage. Une résistance peut néanmoins émerger si le droit utilise ces mêmes théories pour critiquer la disproportion grossière de ces peines. Mais si le droit vient à considérer qu’importer un paquet de cigarettes est « un crime très grave » parce que cela « serait lié » (selon sa représentation) à toutes les morts causées par les drogues sur la planète, il n’y aura pas de résistance (à ce moment), mais de l’assentiment : la justification du système politique (bonne ou mauvaise) risque d’être reçue positivement par le système de droit criminel. C’est l’une des fonctions de ces théories : faire accepter la décision d’un système (politique) par un autre (droit criminel) et contribuer, pour le meilleur et pour le pire, à une coordination entre ces deux systèmes.

Retournons à notre image : les fondements peuvent « réagir contre » une construction en particulier. Par exemple, les fondements pour un édifice de 10 étages « tolèrent mal » un édifice de 20 étages. Sans quitter l’image : les fondements « demandent » une certaine proportionnalité pour « appuyer » la construction « X ». Mais l’ingénieur peut ignorer cette demande et l’édifice peut (ou non) miraculeusement tenir debout, du moins pour un temps. C’est pour cette raison que la jurisprudence peut employer ces théories (qui fondent une pratique) non seulement pour la conserver mais aussi pour la mettre en cause dans certaines de ses manifestations concrètes. C’est aussi pour cette raison qu’un individu qui utilise les idées rétributivistes (ou de la théorie de la dissuasion) peut, sans abandonner ces idées, accepter certaines formes de peine minimale et, en même temps, en critiquer d’autres. Il peut aussi accepter les idées, mais ne pas accepter du tout les peines minimales (pour d’autres raisons). Il faut distinguer entre « accepter les idées qui fondent » et « accepter la peine minimale » ou certaines formes ou manifestations concrètes de cette pratique. Cet individu peut considérer que certaines peines minimales sont trop élevées (« disproportionnelles ») ; que la peine minimale législative absolue (obligatoire) cause des injustices, mais que la peine minimale non absolue et non stricte ne pose pas de problèmes, etc.

Cela dit, illustrons à partir d’un seul exemple comment ces théories jouent un rôle dans l’acceptation-reproduction factuelle de cette pratique. Il s’agit ici de la déclaration d’un ministre canadien de la Justice, au Sénat, en 1952. Dans cette déclaration, le ministre s’opposait au point de vue de la Royal Commission on the Revision of the Criminal Code qui recommandait l’abolition de toutes les peines minimales et la théorie qu’il va sélectionner et actualiser dans sa communication est celle de la dissuasion : « […] nous considérons qu’en raison de leur effet dissuasif, les peines minimales ne devraient pas être entièrement abolies […] » (cité dans Doob et Cesaroni, 2001 : 289). On voit que ces théories ne sont pas simplement utilisées pour faire accepter une nouvelle peine minimale, mais aussi pour résister contre leur abolition.

7. Nous avons identifié deux réserves éventuelles concernant nos propos sur ces deux théories de la peine comme fondement de cette pratique. La première est celle-ci : la théorie de la neutralisation ne constituerait-elle pas aussi un fondement ?

Rappelons que, dans son expression la plus élémentaire, la théorie de la neutralisation soutient simplement que, dans certains cas et pour des raisons spécifiques, il peut paraître nécessaire de neutraliser certains individus « qui représentent une menace sérieuse à la vie et à la sécurité personnelle des autres » (Commission de réforme du droit du Canada, 1976 : 11-12 ; notre traduction). Dans ce sens strict, la théorie légitime alors exclusivement certaines prestations spécifiques du tribunal en ce qui concerne la détermination de la peine.

Maintenant, d’un point de vue empirique, il est certain que la théorie de la neutralisation a été employée pour justifier certaines formes concrètes de peine minimale. Cela a été particulièrement le cas pour certaines lois étatsuniennes connues sous le nom de « lois des trois fautes » (« three strikes and you’re out »). Dans le cadre de ces lois, un individu a été condamné à une peine minimale de 27 ans pour avoir tenté de vendre des batteries volées d’une valeur de 90.00 $ (ce qui était sa troisième petite infraction)[19]. Ces lois ont été justifiées par la théorie de la neutralisation (et secondairement par celle de la dissuasion)[20]. Mais, en examinant de plus près, on voit que la théorie de la neutralisation ne se prête pas comme fondement de la pratique de la peine minimale dans son ensemble. Elle ne s’applique ni aux peines minimales construites avec l’amende ni à celles construites avec une courte peine d’incarcération. C’est que l’argument de la théorie « d’empêcher la personne condamnée de commettre une nouvelle infraction durant son incarcération » n’a un minimum de sens que pour les peines très longues ou pour des situations très individualisées (ce que la peine minimale ne fait pas). Cette théorie n’a donc pas une portée fondatrice suffisamment large. Tout au plus, elle sert de fondement ad hoc pour les peines minimales législatives les plus radicales et absurdes (celles qui ne sont appuyées ni par la théorie de la rétribution ni par la théorie moderne de la dissuasion).

La deuxième réserve nous a posé plus de difficultés et nos doutes quant à elle ne sont pas entièrement dissipés. Elle se formule comme suit : la théorie de la dénonciation (ou de la réprobation sociale) ne constitue-t-elle pas aussi un fondement de cette pratique ?

Deux raisons favorisent une réponse négative. La première est que cette théorie émerge comme théorie différenciée des deux autres (rétribution et dissuasion) seulement dans la deuxième moitié du xixe siècle. Les peines minimales étaient déjà en place et fondées. En plus, cette théorie ne deviendra visible et fortement institutionnalisée par le système politique et par le système de droit criminel qu’à partir de la deuxième moitié du xxe siècle (Lachambre, 2011). Cependant, cela n’écarte pas entièrement la possibilité qu’elle soit un nouveau fondement pour une vieille pratique. Et, jusqu’à un certain point, elle semble effectivement jouer ce rôle.

La deuxième raison, pour ne pas l’inclure dans les fondements, est celle-ci : il existe au moins deux versions de cette théorie, mais, au moins dans certaines juridictions du common law, le système politique et le système de droit criminel actualisent, de façon prédominante, surtout la version qui valorise les peines les plus sévères pour les crimes considérés comme les plus graves[21]. Cette version soutient la nécessité de peines sévères (d’incarcération ou de mort) « pour faire des exemples spectaculaires » d’infliction de souffrance. Elle semble alors moins pertinente pour fonder la peine minimale construite avec l’amende. En revanche, elle semble contribuer à fonder la peine minimale construite avec des peines sévères d’emprisonnement et cette théorie est utilisée par des mouvements de protestation pour revendiquer des peines sévères qui semblent répondre à leurs intérêts.

Par ailleurs, nous avons identifié aussi une raison qui milite en faveur d’une réponse positive. Dans les juridictions de la tradition juridique romano-germanique, cette théorie de la « dénonciation »[22] semble moins orientée en faveur spécifiquement de peines particulièrement sévères. Nous avons alors opté, pour le moment, pour l’inclure parmi les théories qui contribuent à fonder cette pratique car, au plus, elle constitue un fondement marginal pour la peine minimale d’amende dont la valeur n’est pas élevée.

8. La dernière difficulté par rapport à l’identification des fondements peut être présentée comme suit : le principe de l’égalité devant la loi peut-il fonder la pratique législative de la peine minimale ? Ce principe est aussi associé empiriquement à la peine minimale tout en étant aussi contemporain à l’émergence de cette pratique. En fait, il satisfait également aux cinq critères empiriques indiqués. Soulignons particulièrement le critère de l’autosuffisance : « la justice exige l’égalité devant la loi ».

À la question, « pour quelle raison créer ou conserver des peines minimales ? », on pourrait alors répondre en reprenant les remarques de Gabriel Tarde (1898 : xv-xvi) : « Le malheur est qu’individualiser la peine, c’est l’inégaliser pour des fautes égales, et il est bon de faire entrer en ligne de compte le sentiment d’injustice apparente que cette inégalité ne peut manquer de faire éprouver aux condamnés et à un grand nombre d’entre eux et même à la masse ignorante du public. »

Encore une fois, il nous est impossible de développer ce thème ici. Cela nous demanderait de comparer la place des valeurs « égalité » et « liberté » en droit criminel. Disons simplement qu’il y a différentes manières de concevoir et de construire la valeur égalité en droit criminel. Par exemple, on peut offrir les mêmes critères d’évaluation à tous les condamnés. Mais la manière par laquelle Tarde construit l’égalité ci-dessus – « la peine doit être égale à la faute » – est tirée d’une des théories de la peine (dans ce cas, la théorie rétributiviste). L’argument de l’égalité qui est employé pour légitimer la peine minimale (et unique) est invariablement tiré ou de la théorie rétributiviste ou de celle de la dissuasion. Alors, notre conclusion a été que ce discours sur l’égalité fait effectivement partie des fondements de la peine minimale, mais dans la mesure où il est un « fragment détaché » des théories elles-mêmes de la peine. En effet, cette manière de concevoir l’égalité est un aboutissement de ces théories. Ce sont les deux théories indiquées (rétribution et dissuasion) qui fondent à leur tour cet argument portant sur l’égalité entre la faute et la peine (rétribution) ou entre la gravité du crime et la sévérité de la peine (dissuasion). Cependant, comme cette justification par le principe de l’égalité circule souvent sans référence explicite aux théories de la peine, nous l’avons incluse aussi de façon détachée dans le tableau à la fin du point nº 9.

9. Maintenant, et de façon sommaire, que se passe-t-il avec la théorie de la séparation des pouvoirs ? Nous faisons référence ici à une théorie du xviiie siècle que nous retrouvons, entre autres, chez Montesquieu (1748) et Beccaria (1764). En matière criminelle, cette théorie attribue au juge la tâche de déterminer si un accusé est coupable ou non coupable, mais elle va attribuer au législateur (système politique) la tâche de déterminer la peine. Selon l’interprétation qu’on en donne, cette théorie peut cautionner l’idée que le Parlement jouit d’une pleine légitimité pour déterminer la peine criminelle, pouvant ou non attribuer aux tribunaux un champ décisionnel quelconque[23].

Doyle (2003c : 69) nous montre, de manière intéressante, comment la Cour suprême étatsunienne semble à la fois accepter cette théorie (par rapport à la peine unique et minimale) et, en même temps, consacrer un principe qui aurait pu contredire cette théorie et enlever la légitimité de la pratique de la peine minimale (et qui le peut encore). En effet, dans une de ses décisions, la Cour dira que le « Congrès a le pouvoir de définir les punitions criminelles sans donner aux tribunaux aucune discrétion concernant la sentence » (United States v. Chapman, 500 U.S. 453, 467 [1991] ; notre souligné). Et dans une autre décision, elle soutient qu’« il demeure un principe fondamental de notre modèle constitutionnel qu’une branche du gouvernement ne peut pas s’immiscer (« intrude upon ») dans les prérogatives centrales d’une autre branche ». La Cour affirme la séparation des pouvoirs, mais accepte en même temps une forme d’ingérence ou d’intervention radicale du politique dans la sentence du droit : celle qui lui enlève même toute discrétion concernant la sentence. Tout se passe comme si la détermination de la peine ne faisait pas partie des prérogatives centrales du tribunal. Bref, non seulement la peine unique, mais également la peine minimale avec ou sans clause d’exemption, sont acceptables pour cette théorie. Elle légitime toutes ces formes d’intervention politique dans la sentence du droit.

Montesquieu et Beccaria voient le rôle du juge au moment d’indiquer la peine comme étant le plus proche possible de celui d’un « applicateur mécanique » de la peine instituée par le législateur. D’où la célèbre formule de Montesquieu (1748 : L XI, Ch. VI, p. 176) : « […] les juges de la nation ne sont, comme nous l’avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » (notre souligné). La peine minimale (et unique) est justement ce qui viendra faire obstruction à la modération du juge. Zenati (1991 : 46)[24] laisse voir que, dans le cadre de cette théorie, « reconnaître au juge un pouvoir d’appréciation » est vu comme engendrant « un risque d’arbitraire ». Dans l’optique de cette théorie, le législateur reste aveugle à son propre arbitraire et ne voit que celui du juge ; ou encore il voit son arbitraire, mais il ne reste tolérant qu’à son propre égard. La théorie prône la nécessité de couper « toute faculté d’initiative » (Zenati) du juge. Évidemment, dans sa forme la plus radicale, la théorie deviendra vite désuète. Mais elle continue à justifier ces deux pratiques (peine unique/minimale).

On voit bien que, selon cette théorie, la peine est une « question politique » plutôt qu’une « question de droit ». Nous n’allons pas décrire ici la manière par laquelle le système de droit criminel en est venu à intérioriser et à accepter cette théorie. Mais elle produit, concernant l’office du juge, une véritable capitis deminutio (perte d’autorité) par rapport à l’une de ses attributions pourtant centrales[25] : la protection de la liberté des individus et la détermination de sanctions « justes » pour le cas en espèce (sans se soumettre à un rituel politique sacrificiel). Or, comment pouvons-nous soutenir la pratique de la peine unique et minimale législative sans cette théorie qui attribue au système politique le droit de déterminer la peine du système de droit ? À première vue du moins, elle semble aussi fonder cette pratique. Elle possède une densité culturelle et donne un point d’appui fort à l’assentiment de ce type d’interventions ; elle est aussi applicable partout où cette pratique législative existe et arrive même à précéder un peu historiquement le modèle de la peine minimale. Et elle s’applique à toutes les variétés de peine minimale législative.

En dépit de cela, deux problèmes nous sont apparus dans l’opérationnalisation de la distinction fondement/fait justificatif : l’un d’eux seulement sera présenté ici.

Cette difficulté est la suivante. Même sur le plan strictement législatif, cette théorie de la division des pouvoirs est insuffisante pour fonder la pratique. Elle ne satisfait pas au premier critère qui est pourtant capital. En effet, l’argument de la « compétence du législateur » pour déterminer la peine ne fait que déplacer le problème du fondement. Pour le voir, il suffit d’imaginer la question suivante posée au législateur : « Pour quelle raison avez-vous instauré cette pratique de la peine minimale ? » La réponse, « Parce que cela relève de ma compétence », n’est ni suffisante ni satisfaisante comme fondement. En effet, si le législateur instaure une pratique consistant à créer plusieurs lois racistes, le fait d’avoir une « compétence pour créer des lois » ne suffit pas pour fonder cette pratique. Il a besoin de présenter des motifs recevables derrière ses décisions spécifiques. En fait, la théorie justifie exclusivement l’ingérence du système politique (législateur) dans une attribution centrale du droit (juge). Elle autorise le législateur à enlever le pouvoir discrétionnaire du juge de réduire le quantum des peines et celui d’en choisir d’autres moins sévères, mais elle ne fournit pas les raisons pour le faire. Le fondement de la peine minimale dépend encore de la crédibilité des théories de la peine qui la soutiennent.

Or, en dépit de cette difficulté centrale, il y a des raisons pour voir cette théorie comme contribuant aux fondements de la peine unique, bipartite et minimale.

Rappelons que cette théorie ne crée pas la séparation des pouvoirs (Zenati, 1991 : Ch. 2) : simplement, elle attribue des rôles et des tâches à l’intérieur de cette séparation (factuelle) des pouvoirs. Elle dit, par exemple : « X revient au pouvoir exécutif », « Y au pouvoir législatif », et « Z au pouvoir judiciaire ». Elle interdit aussi aux individus d’occuper deux rôles simultanément. Par exemple, être député ou ministre et juge en même temps. Mais cette théorie, en matière criminelle, ne se limite pas à attribuer au législateur une compétence pour faire des lois ; ni même exclusivement une compétence pour limiter le pouvoir des tribunaux à punir de façon plus sévère. Elle autorise le législatif à soustraire intégralement (ou à restreindre) le pouvoir discrétionnaire des juges pour sélectionner des sanctions moins contraignantes et/ou des quantités moins lourdes. La théorie autorise le système politique à intervenir radicalement dans le champ central des prérogatives du judiciaire et, plus important encore, à y faire obstacle à la réduction du pouvoir de modération et de protection juridique du tribunal.

Or, force est de reconnaître que, sans cette théorie, le pouvoir législatif n’aurait pu s’autoriser à créer des peines uniques, bipartites et minimales. Le pouvoir judiciaire, utilisant les théories de la peine dans le champ de ses prérogatives, aurait pu le faire, mais non le système politique. L’implication pratique de cette théorie de la séparation des pouvoirs est qu’elle fonde, pour le système politique, une possibilité d’ingérence radicale dans la sentence du droit pour réduire sa capacité de modération et de protection juridique des droits.

C’est ainsi grâce à cette théorie caduque de la séparation des pouvoirs que ce type spécifique d’intervention politique créant des peines uniques, bipartites et minimales se transforme en une « expression de la démocratie » et non de l’« autoritarisme ». Cette théorie est alors capitale pour fonderet légitimer cette forme « invasive » d’intervention législative dans la sentence du droit. Elle donne une « valeur de légitimation forte » à ce qui court un grand risque d’être observé comme une ingérence autoritaire et antidémocratique. Lorsque nous employons la distinction démocratie/autoritarisme pour observer une pratique sociale, cette théorie nous amène à choisir la face « démocratie » pour situer ladite pratique qui, autrement, risquerait fort d’être vue comme autoritaire[26]. Sans cette théorie, nous aurions pu accepter d’autres pratiques non législatives de peine minimale (dans la jurisprudence, par exemple), mais non la pratique législative.

Comment concilier alors nos deux remarques ? Cette théorie de la séparation des pouvoirs est-elle un fondement ou un simple fait justificatif ? Nous dirons que, pour le système politique, cette théorie de la séparation des pouvoirs est, à certains égards, un simple « fait justificatif » (ou une justification accessoire) et, à d’autres égards, un « fondement », c’est-à-dire une assise théorique fondamentale. À l’égard des peines uniques, bipartites et minimales elles-mêmes, la théorie reste un fait justificatif (accessoire) : ces pratiques, même mises en oeuvre par le législatif, ont besoin des théories de la peine pour les soutenir. Cependant, à l’égard de la force ou de la radicalité de l’intervention politique dans les affaires du droit, cette théorie est un fondement : elle donne la raison d’être et le point d’appui de notre assentiment à la radicalité que l’intervention politique prend. Bref, cette théorie fonde moins la peine minimale, bipartite et unique que la radicalité de l’intervention politique à travers la législation dans la sentence du droit pour l’empêcher de jouer son rôle. Elle fonde le recours au média « législation » et la « radicalité » de cette intervention.

Cette radicalité se caractérise ici par un ensemble d’éléments étroitement attachés les uns aux autres : le système politique entre dans le champ des prérogatives centrales du droit (criminel) pour limiter l’usage de sanctions moins draconiennes et pour couper ou réduire (avec ou sans exemption) la capacité de ce système (droit) à contrôler la radicalité des exclusions sociales réalisées par le système politique envers les personnes qui sont devenues des « corps »[27]. Pour faire image, tout se passe comme si on voulait justifier un « sport extrême » : on a besoin d’une théorie pour fonder le sport et une autre pour fonder la dimension « extrême ». Les théories de la peine fondent le « sport » (les peines minimales, uniques et bipartites en elles-mêmes) ; la théorie de la séparation des pouvoirs du xviiie siècle fonde tout ce qui est « extrême », c’est-à-dire l’élimination absolue du champ de discrétion des tribunaux en matière de sentence, la réduction de ce champ à une alternative presque équivalente l’une à l’autre (mort/perpétuité ; perpétuité/25 ans) ou la réduction de ce champ à travers des peines minimales de tous genres. On débouche alors sur la diminution de la capacité des tribunaux à décider en faveur de la protection des droits des individus condamnés par la réduction du quantum de leur peine et/ou par le choix d’une peine moins contraignante. C’est le pouvoir d’expression modérateur du droit qui est court-circuité ou censuré.

Le tableau ci-dessous résume notre réflexion sur cette difficile question des fondements de ces pratiques dans la société-monde depuis la fin du xviiie siècle.

Tableau 4

Théories et principes qui fondent la pratique législative de la peine minimale