Abstracts

Résumé

Les problèmes associés à l’immigration ne s’arrêtent pas lorsque les familles ont quitté leur pays d’origine, car elles doivent faire face à de nouveaux défis, tels que la gestion des contrecoups associés aux changements familiaux, économiques et sociaux. Dans ce contexte, de nombreuses familles vivent des situations de stress dès leur arrivée au pays d’immigration, notamment en raison des pertes qu’elles ont subies, de la langue, du choc culturel, et, dans certains cas, des ennuis associés aux conditions climatiques difficiles. Cet article présente les résultats d’une étude qualitative, qui s’appuie sur le modèle de résilience de Richardson et al. (1990). Les données ont été collectées par l’entremise d’entrevues semi-dirigées menées auprès de 28 familles immigrantes (40 personnes interviewées) en région ressource au Québec. Les résultats de l’analyse permettent de constater que les facteurs de protection externes qui favorisent la résilience chez les familles qui participent à l’étude en région ressource sont au nombre de cinq : le domaine culturel, les institutions d’éducation, le réseau communautaire et les contextes sociaux et économiques.

Mots-clés :

- Famille,

- immigration,

- résilience,

- facteurs protection externes,

- région ressource

Abstract

The problems associated with immigration do not end when families have left their country of origin. They must face new challenges, such as the repercussions associated with family, economic and social changes. In this context, families experience stressful situations as soon as they arrive in the country of immigration. This is due to the losses they have suffered, the uprooting of their natural network, language, cultural shock, recognition of their previous work experiences, including the validation of diplomas and, in some cases, the troubles associated with challenging climatic conditions. This article presents the results of a qualitative study based on the resilience model of Richardson et al. (1990). Data was collected through semi-structured interviews with 28 immigrant’s families (40 people interviewed) resource region. The results show that the external factors for adapting to the region are five in number: culture, educational institutions, community network, social context and economic context.

Keywords:

- Family,

- immigration,

- resilience,

- externes protective factors,

- resource region

Article body

Introduction

Dès la prise de décision de migrer, et jusqu’à l’installation dans le pays d’accueil, les familles subissent les contrecoups associés aux changements familiaux, sociaux et économiques engendrés par cette décision (Lambert, 2014; Osorio, 2008). Ces contrecoups continuent à se manifester bien après leur arrivée (Charrette, Kalubi et Lessard, 2019; Nduwayezu, 2022; Jacquet et André, 2021). Dans cette étude, le concept de famille est défini comme : « un couple marié avec enfants, un couple en union libre avec enfants, ou une famille comptant un parent seul » (Statistique Canada, 2011).

Toutes les familles immigrantes sont confrontées, à différents degrés, aux problèmes sociaux et identitaires qui accompagnent le parcours migratoire (Boruszak-Kiziukiewicz et Kmita, 2020; Falicov, Niño et D’Urso, 2020; Lambert, 2014; Noubicier et Charpentier, 2013). D’abord, il est possible que les familles vivent déjà diverses situations de stress à la suite de difficultés rencontrées dans leur pays d’origine, notamment, dans certains cas, en raison des déplacements difficiles pour arriver jusqu’au pays d’accueil (Ballard, Wieling, Solheim et Dwanyen, 2019; López-Zerón, Parra-Cardona et Yeh, 2020; Vatz-Laaroussi, 2007). Ensuite, elles font généralement face à la rupture, au renoncement, à la perte, au déracinement, le tout étant lié au fait de quitter leur pays, de laisser leur famille d’origine, leurs amis, d’abandonner leur maison, etc. (Castro et Leblanc, 2020; Feuerverger, 2011; Grenier et Xue, 2011; Jimenez, 2023; Palermo et Mendes, 2021). Enfin, plusieurs familles immigrantes sont confrontées à divers problèmes d’intégration tels que l’isolement social, le choc culturel, la barrière de la langue, etc. (Chenouard, Smith, Luong, Raphaël, et Boyer, 2023; Dioh, Gagnon et Racine, 2021; Jacquet et André, 2021; Hinse, 2015; Steinbach, 2010; Van Den Bussche, 2015). Dans le cadre de cette étude, le concept d’intégration sera défini comme « un processus par lequel les immigrés [immigrants] participent à leur société d’accueil par une activité professionnelle, l’adoption de comportements familiaux et culturels, l’apprentissage de la langue et des normes de comportement » (Legendre 2005, p.784). L’intégration peut être culturelle, professionnelle, scolaire et sociale.

Les familles doivent alors déployer et actualiser des forces de résilience. La résilience renvoie précisément « à la capacité de l’individu de faire face à une difficulté ou à un stress important de façon non seulement efficace, mais susceptible d’accroître sa capacité à réagir plus tard à une autre difficulté » (Laaroussi, 2009, p.216). On comprendra dès lors que la résilience joue un rôle important dans le processus d’insertion sociale et économique des immigrants (Cyrulnik, 2003; Laaroussi, 2006; Rachedi et Legault, 2008; Rutter, 2002).

Selon Wiese et al. (2009), et Laaroussi (2009), deux aspects viendraient composer la résilience. Le premier est l’histoire et la mémoire familiale, qui représentent ce que les familles désirent transmettre à leurs enfants afin qu’ils ne perdent pas leur enracinement à la culture d’origine; l’autre est la transmission de valeurs favorisant leur progression dans la société d’accueil. La présence d’amis issus de leur pays d’origine et de leur milieu d’accueil, la musique, le sport et la religion sont, par exemple, des facteurs contributifs à la résilience (Vatz-Laaroussi et Rachedi, 2004). Ils représentent des forces essentielles pour surmonter le deuil associé au départ. Ainsi, un réseau transnational reposant sur des liens forts, même à distance, peut constituer un véritable tuteur de résilience pour les familles et un appui rassurant et incontournable leur permettant d’envisager l’avenir et de poursuivre ainsi leur projet de vie sur les plans identitaire et familial (Barbeau, 2013).

Résilience et facteurs de protection et de risque

Alors que Garmezy (1991), Garmezy et Streitman (1974) et Werner (1993) ont abordé la résilience individuelle, d’autres auteurs se sont intéressés à la résilience familiale, notamment Cyrulnik, Elkaïm et Maestre (2017), et Walsh (2015). Le concept de résilience n’est donc pas seulement limité à l’individu en tant que tel. Il aide à comprendre certaines dynamiques familiales qui produisent des facteurs de protection pour les membres de la famille (Burnette, 2018; Castro et LeBlanc, 2019; Jurjewicz, 2016).

La résilience est ainsi abordée à partir de facteurs de protection et de facteurs de risques. Selon Rutter (2002), les facteurs de protection « se réfèrent aux influences qui modifient, améliorent ou changent la réponse individuelle à quelque péril de l’environnement qui prédispose à un résultat inadapté » (p.127). Sur le plan individuel, on trouve les compétences, les traits ou les caractéristiques de personnalité. Citons comme exemples l’indépendance, l’initiative, la créativité, l’humour et la moralité. Sur le plan familial, on trouve comme facteur de protection la famille, les personnes significatives, l’encouragement du milieu familial et les parents engagés dans leurs rôles parentaux (Burgos, Al-Adeimi et Brown, 2017). La littérature mentionne notamment l’importance du lien entre la mère et son enfant (Cyrulnik et al., 2017; Scholl, 2021). Sur le plan environnemental, les facteurs de protection sont associés aux mécanismes de soutien qui permettent de faire face efficacement aux facteurs de stress, aux problèmes de santé mentale et à la capacité de trouver du soutien dans le réseau social. Ces facteurs de protection viennent jouer un rôle important lors d’événements difficiles (Wolin et Wolin, 2010).

Terrise et Larose (2001) définissent les facteurs de risque comme « des facteurs dont la présence accroît la possibilité qu’un [individu] rencontre des difficultés d’adaptation et d’apprentissage si on le compare à [l’individu] de la population générale » (p.4). En ce qui a trait aux facteurs de risques individuels, on retrouve la pauvreté, l’absence du père, la faible scolarité des parents, les problèmes de consommation (d’alcool et de substances) du parent, les problèmes de santé mentale, la perte de réseau et la barrière linguistique (Castro et Villeneuve, 2019; Hamelin et Joudan-Ionescu, 2011). Pour ce qui est des facteurs de risques familiaux, on retrouve la taille importante de la famille et la déqualification professionnelle (Castro et LeBlanc, 2019; Castro et Villeneuve, 2019).

Cadre conceptuel

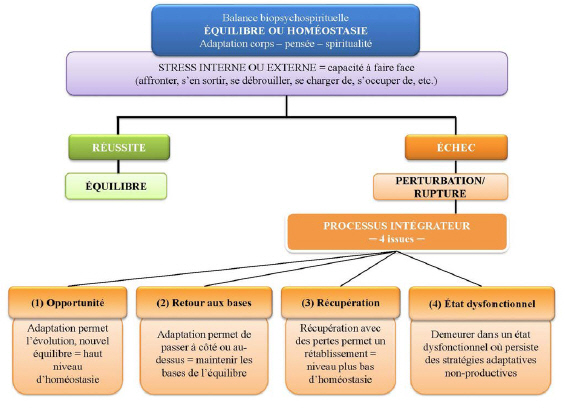

Le modèle de résilience de Richardson et al. (1990) explique le processus par lequel une personne peut faire face à l’adversité. À la lumière de ce modèle, il est possible de comprendre que les personnes ne réagissent pas de la même manière à une situation donnée; les réponses seront différentes devant les événements stressants. Pour Richardson (2002), l’individu vit dans un état de relative homéostasie. Lorsque survient une situation particulière et que l’individu ne parvient plus à s’y adapter (par exemple : les longs hivers en région nordique, le manque de transport en commun, le fait de vivre en région éloignée, etc.), en tenant compte des facteurs de protection personnels et environnementaux présents, l’état d’équilibre dit « d’homéostasie » risque d’être perturbé à tel point que l’instabilité causée pourrait entraîner un effondrement des capacités de développement. Dans cette situation, quatre types de réintégration sont alors possibles : (1) l’opportunité (pratiquer des activités de plein air pendant l’hiver), (2) le retour aux bases (le fait de pratiquer des activités de plein air pendant l’hiver permet aux familles de passer à travers les longs hivers en région nordique), (3) la récupération (bien que les familles fassent des activités de plein air en hiver, elles se questionnent sur les difficultés de l’hiver en région), et (4) l’état dysfonctionnel (la famille trouve difficile de vivre en région et elle a envie de partir pour s’installer ailleurs) (Richardson et al. 1990). Le schéma 1 présente ces types de réintégration de façon synthétique. Lorsqu’une situation similaire se présentera de nouveau, l’individu fera appel de façon naturelle à l’adaptation présente dans ses environnements. Le rôle de ces facteurs a été de type intermédiaire ou de « récupération ». Ces facteurs ont permis aux familles de faire un « retour aux bases », c’est-à-dire de s’adapter pour passer à côté, ou par-dessus des situations problématiques (voire stressantes) afin d’atteindre un état d’« opportunité » ou d’adaptation en région qui leur permet d’évoluer, et qui les aide à trouver un nouvel équilibre interne reflétant un haut niveau d’homéostasie.

Schéma 1

Le modèle de résilience de Richardson (1990)

La valeur de ce modèle de résilience de Richardson et al. (1990) dans cette recherche permet l’étude des facteurs de protection des familles et des facteurs environnementaux sollicités, qui favorisent l’émergence d’une réintégration résiliente à chaque fois que la famille recherche l’équilibre à partir de stratégies de réintégration (schéma 1). Ainsi, le modèle de résilience servira à mieux comprendre les facteurs de protection agissant comme mécanismes de soutien chez les familles immigrantes. Dans ce modèle d’analyse de la résilience chez les familles immigrantes, les caractéristiques personnelles et environnementales associées à la résilience sont les suivantes : les traits de caractère et les traits de personnalité des individus qui composent la famille, le soutien social, la mobilisation des ressources personnelles et environnementales, et la qualité des relations intrafamiliales.

Objectifs de recherche

Dans l’état actuel des connaissances, plusieurs recherches ont permis d’étudier la résilience individuelle (Garmezy (1991; Werner; 1993) ainsi que la résilience familiale (Cyrulnik, Elkaïm et Maestre 2017; Walsh, 2015). Il s’avère toutefois que la résilience chez les familles immigrantes est peu connue, notamment celle en contexte de région ressource. Deux objectifs découlent de cette zone grise : 1) identifier les facteurs de protection externes qui favorisent la résilience chez les familles installées en région ressource; et 2) mieux comprendre les facteurs de protection externes aux familles qui agissent comme des mécanismes de soutien chez les familles immigrantes en région ressource.

Méthodologie

L’étude présentée ici repose sur une démarche de recherche qualitative. La recherche qualitative donne une orientation philosophique qui sous-tend une approche holistique prenant en considération les conditions réelles de la vie sociale (Deslauriers, 1991). La recherche qualitative part du principe que la compréhension d’un phénomène s’acquiert en tenant compte essentiellement du point de vue des acteurs, ou de sa dimension interne (Deslauriers, 1991). De plus, la recherche qualitative permet une exploration en profondeur du phénomène étudié (Mayer, Ouellet, Saint-Jacques et Turcotte, 2000).

Dans le cadre de la présente étude, nous avons utilisé l’entrevue semi-dirigée. Ce type d’entrevue donne un accès direct à l’expérience et à l’opinion des individus. Pour Gauthier (2009), l’usage de l’entrevue est indispensable en recherche à chaque fois qu’un autre procédé d’observation est impossible ou n’assure pas aussi adéquatement la collecte des données nécessaires. En tant qu’instrument de collecte de données de type qualitatif, ce genre d’entrevue aide à éviter certaines limites rencontrées dans d’autres types d’entrevues, car elle permet de rendre compte du point de vue des acteurs et d’en tenir compte dans la compréhension de leurs réalités (Poupart, 1997). Les thèmes suivants ont été abordés : l’intégration sociale, l’intégration économique, la reconnaissance des acquis, les premières expériences de travail, les difficultés rencontrées pour obtenir un emploi, les stratégies développées pour faire face aux obstacles, et les tuteurs de la résilience. Toutes les entrevues ont été réalisées en français.

La procédure d’échantillonnage et de recrutement

La population retenue aux fins de la présente étude était composée de familles immigrantes installées dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. L’échantillon a été construit selon la méthode non probabiliste puisque la population a été choisie en fonction de certaines caractéristiques précises (Ouellet et Saint-Jacques, 2000). L’échantillon a été constitué de 28 familles (40 personnes interviewées) ayant vécu le processus d’immigration. Il était constitué uniquement de participants volontaires. Le nombre de familles a été déterminé en fonction du critère de « saturation empirique ou de connaissance ». Ce type de saturation amène le chercheur à mettre fin à ses entrevues uniquement lorsque la saturation est atteinte, c’est-à-dire quand la collecte de nouveaux renseignements n’occasionne plus de modifications à la théorie émergente (Pires, 1997). Pour 12 familles, les deux parents ont été interrogés, et pour les 16 autres un seul parent l’a été. Dans le but d’atteindre la plus grande diversité possible de participants à l’étude, notamment en regard des territoires de résidence, deux méthodes de recrutement ont été utilisées. Les 10 premières familles participantes ont été recrutées à l’aide d’affiches apposées sur les babillards d’un organisme bien connu des familles immigrantes : la « Mosaïque » de la ville-MRC de Rouyn-Noranda. Les premiers participants potentiels ont été invités à contacter la chercheuse (courrier électronique ou téléphone). Les 18 autres familles ont été recrutées par échantillonnage en « boule de neige » (Ouellet et Saint-Jacques, 2000). Ici, la chercheuse a eu recours à des informateurs clés dans les bureaux d’accueil des immigrants des quatre autres MRC de la région, afin d’identifier des familles immigrantes, qui en ont ensuite identifié d’autres.

Les critères d’inclusion étaient : 1) familles immigrantes : couple marié avec enfants, couple en union libre avec enfants ou famille comptant un parent seul, ayant immigré au Canada; 2) connaissance du vécu du parcours migratoire et détention du statut officiel d’immigrant, soit résidant permanent ou citoyen canadien; 3) région ressource : demeurer en Abitibi-Témiscamingue depuis au moins trois ans. Précisons que cette première étude exploratoire n’a pas ciblé les enfants. Cela pourrait se faire à une autre occasion; 4) comprendre et parler couramment le français.

Analyse des données

Les entrevues ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Premièrement, des lectures préliminaires ont permis de recenser une liste d’énoncés significatifs. Deuxièmement, nous avons procédé au choix et à la définition des unités de sens. Troisièmement, nous avons entrepris le processus de catégorisation et de classification. Quatrièmement, nous avons procédé à l’interprétation des résultats. L’analyse du matériel recueilli a été effectuée à l’aide d’une analyse de contenu visant à découvrir la signification du message étudié (L’Écuyer, 1987). Cette analyse de contenu a permis une codification et une classification des données pour en faire ressortir les différentes caractéristiques, en vue de mieux comprendre le sens donné par les familles immigrantes.

Limites de l’étude

Cette recherche qualitative comporte certaines limites et difficultés. Les limites sont reliées au type de recherche, à la taille de l’échantillon et au type de données recueillies. Il s’agit d’une recherche exploratoire dont l’échantillon est de type non probabiliste et non statistiquement représentatif. La recherche ne vise pas à généraliser des résultats. Selon Mayer et Ouellet (2000), l’échantillon ne nécessite pas d’être représentatif de la population à l’étude. À cet égard, les entrevues ont permis de recueillir une quantité importante de données sur les protections externes des familles immigrantes en région ressource. Or, même si ces données demeurent spécifiques au milieu visé, elles pourront contribuer à des études ayant le même type de population dans d’autres villes ou régions du Québec, ou même ailleurs.

Considérations éthiques

La recherche a reçu l’approbation du comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (CÉR-UQAT), n° de certificat : 2018-11. Les considérations éthiques de cette étude ont trait aux engagements et aux mesures visant à préserver et à assurer la confidentialité des données. La participation s’est effectuée sur une base strictement volontaire. Avant de commencer l’entrevue, les participants ont lu, compris et signé le formulaire de consentement contenant les précisions, les objectifs et la finalité de l’étude. Les participants pouvaient choisir de se retirer de l’étude en tout temps et sans aucun préjudice.

Ils ont été informés de leur droit de refuser de répondre à l’une ou l’autre des questions posées dans le cadre de l’entrevue. Le formulaire de consentement informait clairement le participant que l’entrevue serait enregistrée en format audionumérique afin de la retranscrire en vue de l’analyse. L’enregistrement a ensuite été détruit. Cette façon de procéder a garanti un climat de confiance entre la personne interviewée et la chercheuse. La participation à cette étude n’a prévu aucun bénéfice direct (p. ex., compensation financière, relation d’aide, etc.). L’anonymat des participants a été assuré par l’utilisation de codes. Les noms et les coordonnées des participants reliés à chacun des codes ont été inscrits dans un document accessible à la chercheuse. De plus, toutes les données de recherche (électroniques et en format papier) sont demeurées strictement confidentielles et ont été conservées dans un ordinateur/classeur verrouillé, sous la responsabilité de la chercheuse.

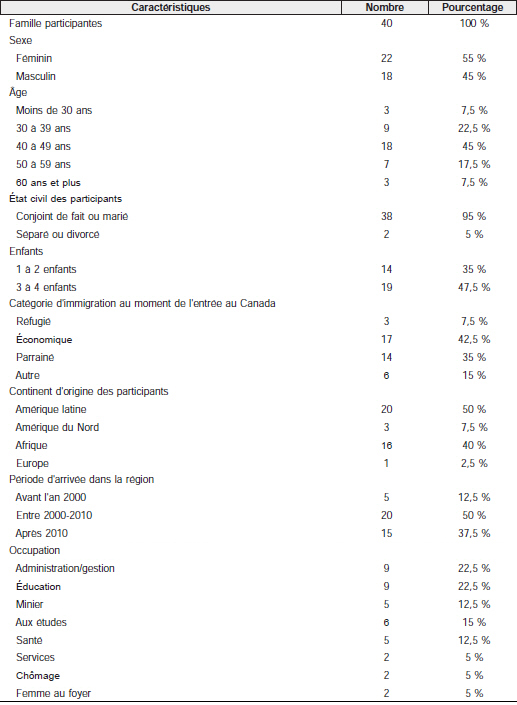

Caractéristiques sociodémographiques des familles

L’échantillon des 28 familles interviewées (40 participants) se répartit comme suit :

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des répondants

Résultats

Nous abordons les facteurs de protection familiaux externes qui favorisent la résilience des répondants en contexte d’immigration; le tout en cinq parties qui sont présentées aléatoirement. La première partie porte sur les facteurs protecteurs externes associés à la culture. Dans le cadre de cette étude, le mot « culture » est compris comme :

« L’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »

UNESCO, s.d.

La deuxième s’oriente vers les facteurs protecteurs externes issus des institutions d’éducation. La troisième évoque les facteurs protecteurs externes issus du réseau communautaire. L’avant-dernière section, quant à elle, aborde les facteurs protecteurs externes issus du contexte social, et enfin la cinquième partie porte sur les facteurs protecteurs externes issus du contexte économique.

Facteurs familiaux de protection externes associés à la culture

Les participants ont été invités à se prononcer sur les facteurs familiaux externes qui les ont aidés dans leur intégration en région et sont en rapport avec la culture d’appartenance. À partir des propos des répondants, il a été possible de déterminer quatre facteurs qui joueraient un rôle clé dans la dynamique familiale. Ces facteurs sont : le désir de s’intégrer dans la culture de l’autre, la volonté de conserver sa culture et le respect de la culture d’autrui.

En regard du désir d’intégration dans la culture de l’autre, cinq participants soulignent que la réussite de l’immigration est premièrement liée au fait que la personne en situation d’immigration doit s’ouvrir aux gens de la culture visée (témiscabitibienne ou québécoise). Dans un deuxième temps, ils indiquent que les immigrants doivent rester ouverts aux cultures autres que celle québécoise.

« Essayer de ne pas chercher seulement des gens de sa propre culture. Je pense que c’est ça la clé, à mon avis. Il faut penser qu’il y a des gens d’autres cultures; donc on peut partager et les intégrer. Les gens d’autres cultures peuvent mieux comprendre mes souffrances, mes réussites et tout ce que j’ai vécu, parce qu’ils sont aussi passés par là comme moi, tu comprends? On a beaucoup de vécus similaires! »

Pierre, marié et père d’un enfant

En ce qui a trait à la volonté de conserver leur culture d’origine, les répondants indiquent qu’il est très important d’avoir un réseau composé de membres provenant de la même origine culturelle ou géographique, parce que cela permet de reproduire le même genre de contacts que dans le pays d’origine et de créer des liens.

« Je considère très important d’avoir un réseau de la même culture. C’est si bien. Notre groupe d’amis est latino, mais il en vient de différents pays et ça nous a permis de connaître d’autres cultures, traditions et nourriture. Quand on se rencontre, c’est le moment des femmes de parler de leurs choses; les hommes pareillement. On fait pareil comme si on était [dans mon pays d’origine] ».

Virginie, mariée et mère de 3 enfants

Pour ce qui est du respect de la culture d’autrui, deux participants mentionnent que pour eux l’intégration dans la culture témiscabitibienne s’effectue en participant aux activités des Québécois.

« Nous avons plusieurs différences en ce qui concerne la culture d’ici [témiscabitibienne], par exemple la chasse à l’original, à l’ours, etc. Parce qu’ici ce sont des pratiques bien présentes chez les gens de cette région. Pour moi, c’est difficile d’aller avec mon conjoint en forêt et chasser un animal, mais je ne suis fait pour ça. Cela ne se fait pas dans mon pays [Argentine], au moins d’où je viens. Alors, ce sont des choses qui sont propres d’ici, de la culture d’ici et c’est bien, c’est correct pour eux. C’est ça que j’explique à mes enfants, qu’il faut respecter la différence. »

Adama, conjoint de fait et père de deux enfants

Facteurs familiaux de protection externes issus de l’acquisition d’un diplôme

Les facteurs indiqués par les répondants et impliquant l’acquisition d’un diplôme universitaire québécois (sur place) se résument à trois; soit : les études à l’université, la reconnaissance des équivalences à l’université, et l’école qui est un facteur d’intégration des enfants.

Les répondants ont manifesté en entrevue un sentiment de gratitude à propos du fait d’avoir été acceptés à l’UQAT dans leur choix de programme d’études. Cette acceptation est perçue par les participants comme une occasion de développer leurs compétences avec l’impression de se sentir à leur place, ou d’être même adoptés par la région. Même si, dans deux situations, cela n’a pas été le cas, la plupart reconnaissent que l’université facilite l’intégration.

« Je me sens à ma place. C’est comme […] Je considère Rouyn-Noranda comme une région qui nous a adoptés, justement parce que le simple fait qu’on a été acceptés à l’UQAT dans notre domaine qu’on aime toujours, genre, ça je pense que c’est un très bon pas pour nous développer. Je ne me sens pas chez moi, mais je me sens très bien, sincèrement. »

Nancy, mariée et mère de trois enfants

De plus, la plupart des participants ayant en leur possession un diplôme universitaire obtenu dans leur pays d’origine ont dû s’inscrire à des programmes de 2e ou de 3e cycle, ou ont pu tout simplement faire un baccalauréat dans un autre domaine.

« J’avais un diplôme dans le domaine de l’administration. Cela ne me servait pas pour me trouver du travail dans l’administration. Alors ce que j’ai fait, je me suis inscrite dans un programme de 2e cycle. Peu de temps après, j’ai eu mon premier travail. Voilà ce que je te disais : l’université. C’est la seule qui peut t’aider à entrer au marché dans la région. »

Emma, mariée et mère de quatre enfants

La reconnaissance des diplômes a été un facteur qui a influencé certaines familles (3) à choisir cette région comme lieu d’étude, de vie et de séjour définitif. Pour illustrer cette idée, des répondants indiquent :

« J’ai fait valider mes diplômes ici à l’UQAT, après deux ans dans la région, pour commencer mes études. C’est sûr que j’ai rencontré d’autres personnes à l’université, mais on avait tous le même objectif : obtenir un diplôme pour entrer dans le marché du travail pour s’intégrer. Ici les choses ont bien marché pour moi, je suis reconnaissante de comment j’étais accueillie à l’université. »

Andrea, conjointe de fait et mère de trois enfants

En dehors de l’université, les écoles de la région d’Abitibi-Témiscamingue sont perçues positivement par les participants, et elles sont un facteur d’intégration pour les enfants. Ces établissements acceptent très facilement et rapidement les enfants dans leurs classes :

« Quasiment immédiatement, je dirais peut-être deux semaines après, mes enfants sont allés à l’école (…) C’est quelque chose qui a été vraiment beau pour nous dans ce moment-là. »

Kori, conjointe de fait et mère de quatre enfants

Facteurs familiaux de protection externes issus du réseau communautaire

Le réseau communautaire a été cité par les répondants comme étant un autre facteur externe ayant contribué à leur résilience familiale en contexte d’immigration. De ce facteur, il est possible de cibler trois sous-facteurs, soit : le fait de s’informer sur l’accès aux services communautaires; faire du bénévolat dans la communauté; et apprendre le fonctionnement de la ville.

Un premier sous-facteur qui a été utile aux répondants au moment d’arriver en Abitibi-Témiscamingue a été de s’informer sur les services disponibles en région. Dans un premier temps, l’ensemble des répondants a fréquenté le seul organisme communautaire pouvant accueillir des immigrants : « La Mosaïque ». Dans cet organisme, les répondants ont trouvé des amis partageant la même culture d’origine, ce qui leur a permis de socialiser et de construire leur premier réseau.

« La Mosaïque, ça nous a permis, dans les premières années, peut-être, de socialiser un peu. Dans le fond, c’était le premier organisme qu’on a connu, et c’est grâce à lui qu’on a pu aller participer ou amener nos enfants, nos premières réunions sociales avec d’autres immigrants [latinos] qui ne parlaient pas non plus français. »

Virginie, mariée et mère de deux enfants

Faire du bénévolat est un autre sous-facteur ayant aidé certains répondants (10) à s’intégrer au sein de leur nouvelle communauté, en début d’immigration. Les participants ont parlé de plusieurs raisons pour lesquelles ils ont fait du bénévolat dans la région; l’une d’elles était de s’intégrer dans la société. Pour la plupart des répondants, le temps passé à faire du bénévolat a favorisé leur séjour en région, ainsi que le fait de rencontrer des gens, et aussi de recevoir des conseils. Faire du bénévolat a également été une occasion pour parvenir à maîtriser la langue, ce qui est considéré comme étant un élément incontournable pour d’intégrer et/ou pour se trouver un emploi rémunéré.

La ville a aussi apporté son soutien à travers les activités qu’elle offre aux habitants de la région. Deux tiers des répondants déclarent que ce sous-facteur les a aidés à rencontrer des gens de la même origine culturelle et à se faire des amis québécois.

« Alors, dans la communauté, nous autres, nous essayons de participer aux activités de la ville. C’est vrai, on n’a pas toujours la chance de participer à toutes les activités, là. Mais assez souvent, quand on a l’occasion, avec les enfants, oui, on essaye d’y participer… Récemment arrivés, la seule chose que nous voulions était de rencontrer des gens de notre culture, et aussi des Québécois, bien sûr. »

Ann, conjointe de fait et mère de trois enfants

Facteurs familiaux de protection externes issus du contexte social

Le contexte social regroupe quatre facteurs de protection ayant favorisé la résilience chez les participants : les amis, les activités sociales, les relations interpersonnelles et un environnement social accueillant. De plus, les diverses entrevues réalisées auprès des répondants permettent de constater que ce facteur répondait premièrement à un besoin de socialisation individuel, et deuxièmement à un besoin de développement familial. Les hommes ont davantage exprimé ce besoin.

« Bien là, nous reprenons la vie, nous reprenons doucement les choses, je suis chez… actuellement, vu que j’avais bon nombre d’amis chez moi avant, et donc ça fait du bien, on fait du social en famille [socialiser en famille] ».

Charles, marié et père de quatre enfants

« Un exemple, on participe à des rencontres avec des amis, mais on va toujours avec nos enfants. Si un ami nous invite, nous pouvons aller avec nos enfants. Lui aussi s’il a des enfants. Sauf s’il dit : “Non, il n’y a pas d’enfants.” Ça nous unit comme famille. Bon! Il y a des moments, par exemple le Nouvel An, nous fêtons entre nous. Il y a des années où nous disons : “Nous fêtons seulement en famille.” Il y a des années où nous voyageons tous ensemble. »

Juan, marié et père de trois enfants

Pour certains répondants (9), le social ne se construit pas de n’importe quelle façon. Il est important de développer des relations interpersonnelles en région, les rapports humains se construisant sur la base du respect, avec le souci de bien prendre soin des autres et d’accepter les personnes telles qu’elles sont.

« On s’appuie beaucoup sur le respect des gens que je considère mes amis, la vie en communauté, donc la vie en famille, parce que moi, je connais quelqu’un qui m’a parlé d’un de ses frères qui s’est suicidé, un collègue québécois qui s’est suicidé, il avait un problème. Il a écrit une lettre avant de… Si je veux conserver mes amis pour la vie, je dois prendre soin d’eux et les respecter et, comme ma mère disait, les accepter avec leurs défauts, si tu fais ça, tu auras des amis pour la vie. Ici, après ta famille, ce sont tes amis qui comptent le plus. »

Aya, mariée et mère de quatre enfants

Plusieurs répondants ont le sentiment que, dès leur arrivée en région, ils ont été bien reçus par les gens, ce qui leur fait dire que la région se caractérise par un environnement social accueillant. Ils ajoutent même que les gens de l’Abitibi-Témiscamingue sont des « personnes vraies ».

« C’est les gens. Les gens de l’Abitibi-Témiscamingue. J’ai comme […] C’est comme si je découvrais une nouvelle race de personnes. J’ai quand même vécu une dizaine d’années en Europe et puis je voyais la différence de mentalité, la vision, la philosophie de la vie, comment ils voient la vie. Je voyais comment ils percevaient la vie. J’ai vu que c’était des gens qui étaient vrais et que je me sentirais bien à l’aise avec ces personnes-là. »

Imany, mariée et mère de trois enfants

Facteurs familiaux de protection externes issus de l’économie

Un dernier facteur de protection externe, qui se rapporte à la résilience chez les familles à l’étude, est lié au fait de se trouver un emploi. L’emploi a des retombées positives dans la vie des répondants, et ils l’expriment de différentes façons. Par exemple, quelques-uns indiquent que le travail leur procure une possibilité réelle de s’intégrer. L’emploi offre à la personne immigrante en région un sentiment de reconnaissance sociale.

« Trouver un emploi facilite beaucoup. À partir que tu trouves un emploi, vous avez la possibilité réelle d’intégrer de façon officielle à la nouvelle réalité. Si tu trouves un emploi, tu vas avoir une carte d’assurance-maladie, tu vas pouvoir acheter tes choses pour la maison, tu vas avoir la possibilité d’une vie meilleure, tu vas avoir la possibilité des impôts, et tout. Pour qu’un immigrant soit reconnu socialement ici, il va falloir avoir un travail. »

René, conjoint de fait et père de trois enfants

Aux dires des répondants, le travail fournit en plus un accès à d’autres opportunités, comme la socialisation et l’apprentissage de la langue. Le travail fait ressentir aux gens qu’ils sont utiles et importants, et qu’ils contribuent au développement de la société québécoise.

« Le fait de trouver un emploi, tu vas aller apprendre mieux ton français, tu vas te pratiquer, tu vas sociabiliser, tu vas aussi avoir d’autres opportunités. Donc là, c’est aussi de sentir que tu fais ta contribution pour que la région, le Québec, se développe avec ce que toi et ton mari fait. Ça te fait sentir bien, te fait sentir importante, te fait sentir que ça vaut la peine de venir t’installer dans cette région si loin de tout. »

Virginie, mariée et mère de trois enfants

De plus, le travail est perçu par tous les participants comme étant une aide importante pour cheminer en famille. Des répondants (15) rapportent en entrevue que le travail leur donne de la satisfaction (voire, une fierté familiale). Cette fierté, on peut la comprendre par les propos des participants comme étant le sentiment d’avoir réussi sur le plan de l’emploi, de sentir que le travail les a aidés à « cheminer » comme le dit si bien la participante ci-dessous.

« J’ai facilement travaillé depuis que je suis arrivée. Je n’ai pas trouvé l’utilité d’aller faire valider mes diplômes. Un jour, je le ferai. Travailler m’a aidée à rester, à cheminer avec ma famille. On est toutes fières du travail que nous avons ici! »

Clara, mariée et mère de trois enfants

Toujours sur le plan économique, le fait de se trouver un emploi procure aussi, pour certains répondants, une aide importante pour rester en région. Le travail a permis aux participants de sentir qu’ils contribuent au développement régional, qu’ils existent, et qu’ils sont visibles dans la société témiscabitibienne.

Discussion

Cette étude vise à identifier les facteurs externes qui favorisent la résilience chez les familles immigrantes en région ressource. La discussion se divise en cinq parties. Dans la première, les facteurs protecteurs externes issus de la culture sont présentés. Dans la deuxième, nous abordons les facteurs issus des institutions d’éducation. La suivante traite des facteurs issus du réseau communautaire. Ensuite, la quatrième partie évoque le contexte social et, pour finir, la dernière aborde le contexte économique.

En ce qui a trait aux facteurs protecteurs externes issus de la culture, les propos des répondants sont éloquents à propos du fait que leur intégration a été facilitée par la coexistence des deux cultures. Malgré le fait qu’il puisse y avoir des différences sur le plan des valeurs et de l’éducation des enfants, et que la littérature indique que le choc culturel et la non-reconnaissance des diplômes deviennent parfois un obstacle à l’intégration des immigrants (Castro et Villeneuve, 2019; Chenouard, Smith, Luong, Raphaël, et Boyer, 2023; Dioh, Gagnon et Racine, 2021; Hinse, 2015; Jacquet et André, 2021; Van Den Bussche, 2015), les résultats de cette étude montrent comment les facteurs familiaux externes les ont aidés à être résilients dans des conditions d’adversité. Précisons que, devant la réalité de la non-reconnaissance des diplômes, plusieurs familles nous ont expliqué qu’elles ne peuvent pas trouver de travail dans leur domaine de formation. Du point de vue du modèle de résilience de Richardson et al (1990), nous pouvons observer comment le concept d’« opportunité » et de « retour aux bases » qui opère dans certaines familles, leur a permis de s’intégrer rapidement au travail, même au sein d’emplois « mineurs », et de surmonter cette réalité en gagnant un petit revenu, en se faisant connaître et en apprenant la langue.

Dans la pratique, les familles doivent adopter une attitude d’ouverture à l’égard des personnes québécoises qui désirent les accueillir. Dans cette logique d’intégration, on assiste à une volonté claire de la part de certaines familles participantes de s’intégrer à la culture de la région. Certains répondants vont même plus loin en affirmant que les personnes en situation d’immigration ne doivent pas interagir uniquement avec des personnes issues de la même culture. Elles voient dans cette façon de penser une « opportunité » Richardson et al. (1990) de construire un réseau de soutien mutuel externe avec des individus d’origines différentes, réseau très important pendant les premières années d’immigration puisque les familles immigrantes sont souvent dépourvues de ce type de soutien (Cheung, 2008). Pour Walsh (2015), la disponibilité des sources de soutien externes est d’ailleurs l’un des facteurs favorisant la résilience familiale.

Comme bon nombre de répondants nous l’ont expliqué, le fait de conserver des traits de leur culture d’origine a une signification positive dans leur vie d’immigrants. La culture, nous disent-ils, leur rappelle des valeurs telles que le respect envers les adultes, les parents et les aînés. Pour les familles, cette adaptation s’est faite tout en maintenant les bases d’équilibre entre les valeurs de la nouvelle culture et de la culture d’origine, principe de « retour aux bases » (Richardson et al., 1990).

À propos des facteurs protecteurs externes issus de l’éducation, les institutions d’éducation font partie des réseaux de soutien externes dont disposent les familles (McCreary et Dancy, 2004). La vaste majorité des participants avec lesquels nous avons parlé nous ont affirmé que le fait d’étudier à l’université au Québec a été un facteur facilitant grandement la recherche d’emploi et le développement de liens sociaux. L’éducation universitaire est perçue par les répondants comme étant un facteur positif dans le parcours post-migratoire. Les participants soutiennent que la facilité et la rapidité avec laquelle les enfants ont été acceptés dans les écoles de la région ont contribué au processus d’adaptation. Selon ces répondants, l’accès à l’éducation de leurs enfants est leur principal objectif dès qu’ils s’installent en région. Quand cela arrive aussi rapidement, comme cela a été le cas pour toutes les familles participantes, ils reçoivent un coup de pouce pour renforcer leur résilience familiale, ce qui se manifeste par une certaine tranquillité d’esprit et une baisse de l’anxiété au sein de la famille. L’éducation devient ainsi un élément facilitateur du principe d’« opportunité » de Richardson et al. (1990) pour la plupart des participants, puisqu’elle leur permet une homéostasie en terre d’accueil.

Sur le plan communautaire, la littérature indique que la capacité d’accueil offerte par les organismes communautaires est un élément clé qui aide les immigrants pendant les premières années (Cheung, 2008). La possibilité d’intégrer des réseaux formels et informels en début d’immigration a incité les familles à se procurer des informations pour accéder aux services communautaires en région. Comme démontré par quelques études, le réseau social externe joue un rôle important dans la vie des immigrants (Truffino, 2010; Nam et al., 2016; Genest et Gratton, 2009). Il vient combler les besoins de socialisation et de partage qu’ils ont vécus dans leur pays d’origine, besoins qu’ils cherchent à satisfaire dès leur arrivée en région. En effet, l’intégration d’une personne immigrante ne se limite pas au développement individuel et financier, elle comprend aussi le développement social (Chicha, 2012; Pierre, 2005 dans Castro et Villeneuve, 2019). Il est donc important de prendre en compte ce besoin social chez les familles récemment arrivées : celui de découvrir, de créer des liens, ou d’appartenir à un groupe.

En ce qui concerne les facteurs protecteurs externes issus du contexte social, le besoin de socialiser et de créer des liens significatifs représente une partie importante de la vie des familles en terre d’immigration. Il faut mentionner que toutes les familles interviewées ont tout laissé dans leur pays d’origine, et pour ne pas tomber dans un état « dysfonctionnel », elles ont dû passer, chacune à son rythme, par les trois concepts clés pour s’intégrer en région, soit : la « récupération » (création d’un nouveau réseau social), le « retour aux bases » (adaptation aux règles du nouveau réseau) et l’« opportunité » (satisfaction de ses besoins) (Richardson et al., 1990). Le besoin de socialisation a permis aux familles de développer des relations sociales grâce à leurs expériences de vie en région et de se créer un réseau proche sur qui compter au besoin. Selon Vatz-Laaroussi et Rachedi (2004), les amis constituent des composantes importantes de la résilience. En effet, la personne immigrante a vécu de nombreuses pertes lorsqu’elle a quitté son pays (Castro et Leblanc, 2020; Feuerverger, 2011; Grenier et Xue, 2011; Jimenez, 2023; Palermo, et Mendes, 2021). Ainsi, se faire des amis est un besoin important que les familles cherchent à combler. En outre, le fait de participer à des activités sociales apporte une dimension de joie, de partage, de communication, de points de rencontre dans la vie des immigrants, et leur permet aussi de se sentir unis et de s’intégrer en tant que famille à la société d’accueil. Ce constat traduit l’intérêt des familles interrogées à essayer de reprendre la vie qu’elles ont laissée dans leur pays d’origine. Selon Black et Lobo (2008), les familles qui n’ont pas de réseau social adéquat, ou qui se replient uniquement sur leur vie familiale, sont plus vulnérables. Elles ont plus de difficultés à faire face aux facteurs de stress qui accompagnent l’immigration et sont plus susceptibles de tomber dans un état « dysfonctionnel » (Richardson et al., 1990). Ainsi, se retirer de la vie sociale affecte négativement la capacité de résilience de la famille.

Enfin, en ce qui a trait aux facteurs de protection externes issus du contexte économique, il a été démontré dans la littérature que l’emploi est un facteur externe qui améliore le fonctionnement familial et favorise la résilience (Benzies et Mychasiuk, 2009; Zolkoski et Bullock, 2012). Les familles considèrent l’emploi comme une véritable « opportunité » de s’intégrer (Richardson et al., 1990) parce qu’à leurs yeux, il leur donne une reconnaissance sociale. C’est aussi un facteur qui a aidé les familles à rester unies et à cheminer ensemble, parce qu’il leur apporte un sentiment de fierté. Ce constat vient confirmer les écrits de Benzies et Mychasiuk (2009), et de McCubbin et McCubbin (1988), qui indiquent que l’emploi contribue au bon fonctionnement familial.

Du point de vue du modèle de résilience de Richardson et al. (1990), nous pouvons souligner que les cinq facteurs externes cités (la culture, l’éducation, le réseau communautaire, le social et l’économie) ont facilité la résilience des familles et leur adaptation à l’environnement de la région. Le rôle de ces facteurs a été de type intermédiaire ou de « récupération ». Ces derniers ont aussi permis aux familles de faire un « retour aux bases », c’est-à-dire une adaptation qui les aide à surmonter les situations problématiques (voire stressantes) pour passer à un état « d’opportunité » ou d’adaptation en région, ce qui favorise l’évolution des personnes et les aide à trouver un nouvel équilibre interne reflétant un haut niveau d’homéostasie.

Conclusion

Cette recherche nous a permis de mettre en lumière les facteurs de protection externes qui ont favorisé la résilience et l’adaptation en région de 28 familles immigrantes (40 personnes interviewées). Ces facteurs reposent sur la culture, l’acquisition d’un diplôme, le réseau communautaire, les contextes sociaux et l’emploi. Ils ont aidé les répondants, au cours de leur processus de résilience, à passer à travers les situations stressantes et à faire face aux problèmes de l’immigration en région. Lorsqu’ils sont combinés, les facteurs issus de ces cinq domaines (culture, acquisition des diplômes, réseau communautaire, contexte social et emploi) forment l’ensemble de la structure des mécanismes favorisant la résilience. L’utilisation du modèle de résilience de Richardson et al. (1990) met en lumière, dans un contexte d’immigration, le processus par lequel les familles immigrantes font face à l’adversité et à d’autres situations stressantes.

Les résultats de cette étude soulignent la nécessité d’une approche d’intervention adaptée à la réalité des familles immigrantes en région, pour permettre aux intervenants de répondre plus adéquatement aux besoins de cette population. Une telle approche a pour but de s’intéresser davantage aux facteurs protecteurs identifiés tout en répondant aux besoins et au bien-être des familles. Il ne s’agit pas seulement pour les intervenants de s’attarder aux problèmes des familles immigrantes et de les aider à les résoudre, mais aussi de créer une prise de conscience de leur apport à la région afin qu’elles y restent. Ce cadre d’intervention doit prendre en considération un réseautage immédiat des familles dans le réseau de la santé et des services sociaux, et dans le milieu communautaire. Il convient notamment de faciliter l’accès aux services offerts et de briser l’isolement des familles en restant en contact avec elles.

Notre étude soulève aussi des pistes de recherche à suivre. En effet, il serait pertinent de se pencher davantage sur l’adaptation des familles immigrantes en région, sujet qui demeure moins étudié. De plus, il serait pertinent de considérer aussi le point de vue des enfants de ces familles. Il serait également intéressant de faire une analyse comparative sur la résilience chez les familles mixtes et chez celles composées à 100 % d’immigrants.

Appendices

Références

- Ballard, J., Wieling, E., Solheim, C., et Dwanyen, L. (2019). Immigrant and refugee families. University of Minnesota Libraries Publishing.

- Barbeau, M. È. (2013). Interactions quotidiennes et sentiment d'appartenance territoriale dans le récit de personnes immigrantes vivant à Rimouski (Doctoral dissertation, Université du Québec à Montréal).

- Benzies, K. et Mychasiuk, R. (2009). Fostering family resiliency: A review of the key protective factors. Child & Family Social Work, 14(1), 103-114.

- Black, K., et Lobo, M. (2008). A conceptual review of family resilience factors. Journal of family nursing, 14(1), 33-55.

- Boruszak-Kiziukiewicz, J., et Kmita, G. (2020). Parenting self-efficacy in immigrant families - A systematic review. Frontiers in psychology, 11, 985.

- Burgos, M., Al-Adeimi, M. et Brown, J. (2017). Protective factors of family life for immigrant youth. Child and adolescent social work journal, 34(3), 235-245.

- Burnette, C. E. (2018). Family and cultural protective factors as the bedrock of resilience and growth for Indigenous women who have experienced violence, Journal of Family Social Work, 21(1), 45-62.

- Cabanyes, J. T. (2010). Resilience: An approach to the concept. Revista de Psiquiatría y Salud mental, 3(4), 145-151.

- Castro, C., et Villeneuve, P. (2019). Être femme et immigrante : l’intégration socioéconomique des femmes en région nordique au Québec. Service social, 65(1), 54-69.

- Castro, C., et LeBlanc, P. (2019). Stratégies adaptatives associées à la résilience familiale : une recension des écrits.

- Chenouard, B., Smith, C., Luong, T. N., Raphaël, F., et Boyer, A. (2023). La grille transculturelle de la Clinique pédiatrique transculturelle de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont comme outil d’évaluation. Intervention, (156), 141-154.

- Cheung, M. (2008). Resilience of older immigrant couples: Long-term marital satisfaction as a protective factor. Journal of Couple & Relationship Therapy, 7(1), 19-38.

- Chicha, M. T. (2012). Discrimination systémique et intersectionnalité: la déqualification des immigrantes à Montréal. Canadian journal of women and the law, 24(1), 82-113.

- Charette, J., Kalubi, J. & Lessard, A. (2019). Intervenants école-familles immigrantes : défis et perspectives du rôle de médiation. La revue internationale de l'éducation familiale, 45, 23-45. https://doi.org/10.3917/rief.045.0023

- Cyrulnik, B. (2003). Murmure des fantômes (Le). Odile Jacob.

- Cyrulnik, B. Elkaïm, M. et Maestre, M. (2017). Entre résilience et résonance : À l'écoute des émotions. Éditions Fabert.

- Deslauriers, J. P. (1991). Recherche qualitative: guide pratique. McGraw-Hill.

- Dioh, M. L., Gagnon, R., et Racine, M. (2021). Le récit de vie comme voie d’accès à l’expérience vécue par des personnes immigrantes en processus d’intégration dans la région des Laurentides. Recherches qualitatives, 40(2), 81-100.

- Falicov, C., Niño, A., et D'Urso, S. (2020). Expanding possibilities: Flexibility and solidarity with under-resourced immigrant families during the COVID-19 pandemic. Family process, 59(3), 865-882.

- Feuerverger, G. (2011). Re-bordering spaces of trauma: Auto-ethnographic reflections on the immigrant and refugee experience in an inner-city high school in Toronto. International Review of Education, 57(3), 357-375.

- Garmezy, N. (1991). Resilience in children's adaptation to negative life events and stressed environments. Pediatric annals, 20(9), 459-466.

- Garmezy, N. et Streitman, S. (1974). Children at risk: The search for the antecedents of schizophrenia: I. Conceptual models and research methods. Schizophrenia bulletin, 1(8), 14.

- Gauthier, B. (2009). La recherche sociale : de la problématique à la collecte de données. Presses de l’Université du Québec. Québec.

- Genest, C. et Gratton, F. (2009). La place de la résilience familiale lors d’un suicide à l’adolescence. Frontières, 22(1-2), 42-49.

- Grenier, G. et Xue, L. (2011). Canadian immigrants’ access to a first job in their intended occupation. Journal of International Migration and Integration, 12(3), 275-303.

- Hamelin, A. N. O. U. C. H. K. A., & Jourdan-Ionescu, C. O. L. E. T. T. E. (2011). Les instruments d’évaluation du processus de résilience. Revue Développement humain, handicap et changement social, 19(1), 75-84.

- Hinse, S. (2015). L'intervention sociale auprès des familles immigrantes de Québec et Chaudière-Appalaches (Doctoral dissertation, Université Laval).

- Jacquet, M., et André, G. (2021). Relations école-familles immigrantes à l’école franco-albertaine: perspectives des travailleurs en établissement en école. Recherches en éducation, (44).

- Jimenez, E. (2023). Surreprésentation de jeunes sous la LSJPA: Leur processus migratoire et d’intégration. Criminologie, 56(1), 305-333.

- Jerkewitz, H. (2016). How spirituality leads to resilience a case study of immigrants. European Journal of Science and Theology, 12(4), 17-25.

- Lambert, E. (2014). La régionalisation de l'immigration: le cas des réfugiés colombiens installés dans les régions du Québec/mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en sociologie par Elsa Lambert; [directrice de recherche, Marie-Nathalie LeBlanc].

- Laaroussi, M. V. (2009). Mobilité, réseaux et résilience: le cas des familles immigrantes et réfugiées au Québec (Vol. 41). Presses de l’Université d Québec.

- Laaroussi, M. V. (2006). Le nous familial vecteur d'insertion pour les familles immigrantes. Canadian Issues, 72.

- L’Écuyer, R. (1987). L’analyse de contenu: notion et étapes. Les méthodes de la recherche qualitative, 49, 65.

- Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l’éducation, Guérin.

- López-Zerón, G., Parra-Cardona, J. R., et Yeh, H. H. (2020). Addressing immigration-related stress in a culturally adapted parenting intervention for mexican-origin immigrants: Initial positive effects and key areas of improvement. Family process, 59(3), 1094-1112.

- Mayer, R., Ouellet, F., Saint-Jacques, M. C., & Turcotte, D. (2000). Méthodes de recherche en intervention sociale. Boucherville, Québec: G. Morin.

- McCreary, L. L. et Dancy, B. L. (2004). Dimensions of family functioning: Perspectives of low-income African American single-parent families. Journal of Marriage and Family, 66(3), 690-701.

- McCubbin, H. I. et McCubbin, M. A. (1988). Typologies of resilient families: Emerging roles of social class and ethnicity. Family relations, 247-254.

- Nduwayezu, J. M. V. (2022). Familles immigrantes récentes: comprendre les stratégies de résilience pour offrir les meilleurs services.

- Nam, B., Kim, J. Y., DeVylder, J. E., & Song, A. (2016). Family functioning, resilience, and depression among North Korean refugees. Psychiatry research, 245, 451-457.

- Noubicier, A. et Charpentier, M. (2013). Vieillissement réussi: perception des femmes aînées immigrantes de l’Afrique noire à Montréal. Santé mentale au Québec, 38(2), 277-295.

- Osorio Ramírez, M. A. (2009). La transformation du lien social: les parcours migratoires et d'établissement des réfugiés de l'ex-Yougoslavie à la ville de Saguenay et à Joliette.

- Palermo, F.R., et Mendes, C. M. (2021). Transmission psychique générationnelle en temps d’hybridation culturelle. Passages de Paris, (22/23), 146-158.

- Poupart, J. (1997). L’entretien de type qualitatif : Considérations épistémologiques, théoriques et méthodologiques. Dans J.-P. Deslauriers, L. Groulx, A. Laperrière, R. Mayer et A. Pires. La recherche qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologie (173-206).Éditions Gaëtan Morin.

List of figures

Schéma 1

Le modèle de résilience de Richardson (1990)

List of tables

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des répondants