Abstracts

Résumé

Cette contribution s’intéresse à trois conférences-performances issues de la restitution du cycle Imaginaires des futurs possibles (2021) à Lausanne (Université de Lausanne; Théâtre Vidy-Lausanne) qui traitent des relations entre êtres humains et animaux. Vis-à-vis de la question emblématique des ruptures avec ladite nature pendant l’anthropocène, les performances adoptent la méthode de l’enquête préconisée par Vinciane Despret. Elles présentent leurs recherches sur l’histoire des relations à certains animaux (hippocampes, pingouins, vaches, chiens) sans mettre ceux-ci en scène. Ce parti pris permet de comprendre les généalogies et incohérences de nos rapports humanimaux et de mettre en évidence leurs enjeux sensibles et éthiques. Les enquêtes complexes et inachevables interpellent les spectateur·trices, appelé·es à se poser à leur tour la question des relations qu’il·elles pourraient ou voudraient développer.

Mots-clés :

- conférence-performance,

- humanimalité,

- anthropocène,

- enquête,

- recherche artistique

Abstract

This contribution examines three lecture-performances from the reprise of the Imaginaires des futurs possibles (2021) cycle in Lausanne (Université de Lausanne; Théâtre Vidy-Lausanne) that explore relationships between humans and animals. Regarding the emblematic issue of ruptures with so-called nature in the Anthropocene, the performances adopt the investigative method advocated by Vinciane Despret. They present their research on the history of relationships with certain animals (seahorses, penguins, cows, dogs) without bringing them on stage. This approach helps uncover the genealogies and inconsistencies of our humanimal relationships while highlighting their ethical and emotional stakes. These complex and unfinishable investigations challenge spectators, inviting them to reflect on the relationships they could or would like to develop.

Article body

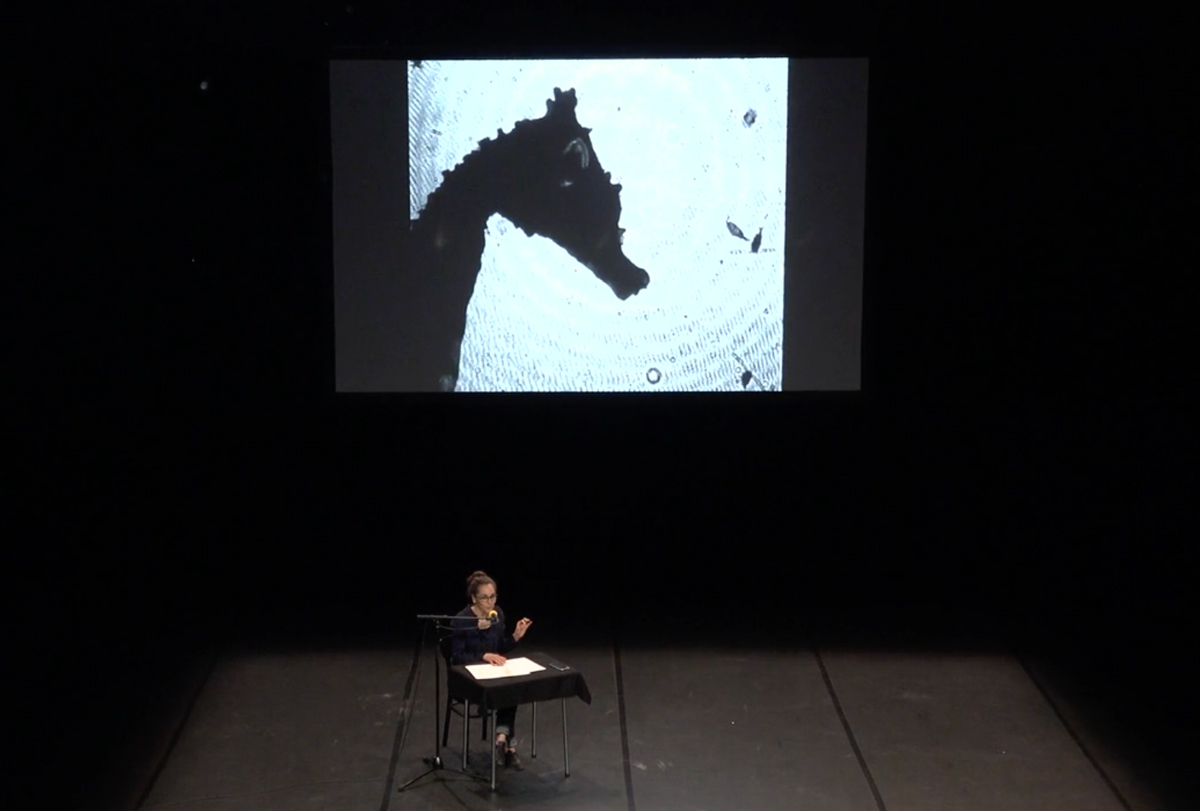

Hippocampes, avec Leila Chakroun au bureau sur le plateau et Ruth Childs présente à l’image. Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne (Suisse), 2021.

Le 1er mai 2021 avait lieu la restitution d’un cycle de recherche-création menée sous la houlette du Théâtre Vidy-Lausanne et la direction académique de Vinciane Despret en collaboration avec l’Université de Lausanne[1]. Des artistes et scientifiques de diverses disciplines (histoire, géographie, philosophie, sociologie) se saisissaient des enquêtes et concepts de la philosophe comme points d’impulsion épistémologiques pour la recherche-création : ses recherches, exposées au cours de quatre conférences, étaient déjouées, mises à l’épreuve d’objets et de situations qu’elle n’avait pas imaginés, et dotées de prolongements narratifs et performatifs inattendus. Au cours de ce « théâtre des futurs possibles », trois brèves performances ont surtout retenu mon attention : Hippocampes, Le steak de vache et grand pingouin et Creuser Vidy. En quelques phrases bien senties, elles retournaient mon imaginaire animal, le remuaient comme du compost pour l’ameublir, l’amender d’images, de vivants multiples et de désirs. Des représentations biologiques somme toute assez claires alternaient avec des images de deuil et de chiens humains ou invitaient à des rituels. Or ces formes spectaculaires reproduisaient, dans leur frontalité, un surplomb sur l’animal. Il peut paraître paradoxal qu’elles ébranlent la position humaine autant, voire davantage que d’autres performances nous invitant à rencontrer des individus en chair et en os, ou sans os : je pense en particulier au spectacle Temple du présent, élaboré au cours du même cycle avec deux poulpes, les artistes du Shanjulab et Stefan Kaegi. Les études se multiplient d’ailleurs pour analyser les spectacles contemporains qui entendent rebattre d’un même mouvement les cartes de la présence animale au théâtre, de nos communications et de leurs expressions[2]. Il convient donc de se demander comment les propositions éminemment théâtrales des futurs possibles sont capables d’interroger radicalement nos relations, sans nous faire rencontrer d’animaux ni remettre en cause le rapport frontal. Comment s’y prennent-elles pour creuser les pensées, déterrer les paradoxes ou les images ensevelies, retourner le sol mental pour en faire un terrain meuble capable d’accueillir d’autres formes de vie et de relations?

Inspirées par Despret, qui a placé ce cycle sous le signe de l’enquête, les trois performances sont d’abord le fruit d’investigations captant et faisant converger des connaissances plurielles en une nouvelle danse des savoirs. Par ailleurs, à l’intersection des régimes de vérité convoqués, se situent des hiatus, des images et des associations qui constituent autant d’invites à transcender les perspectives établies : grâce à ces ruptures que j’appellerai « poétiques », les spectateur·trices sont appelé·es à investir leur subjectivité au-delà de leur curiosité et rationalité. Enfin, en revenant sur des animaux morts, les spectacles en font le deuil. Ils inscrivent ce faisant les morts dans le cadre d’un réseau de vivants et de questionnements inachevés, appelant indirectement à poursuivre la révision des relations « humanimales » (Beatson, 2011) pour empêcher les espèces en vie de connaître le même sort. Ils sont de ce fait investis d’une dimension éminemment éthique, voire politique.

Le qualificatif « humanimal » est ici privilégié, car pour son concepteur Peter Beatson, c’est précisément par l’épistémologie et la recherche sur les savoirs portant sur les animaux qu’il sera possible d’affecter leur réalité et celle des relations que les êtres humains entretiennent avec eux. L’entrelacement des vocables « humain » et « animal » renvoie également à celui des vies humaines et animales : par la création du néologisme « humanimal », Beatson se range dans la lignée des théories posthumanistes et postanthropocentriques qui entendent partir de l’intrication des « naturescultures » (Haraway, 2003) et de la part des non-humains dans la création des cultures (Taylor, 2011 : 3) pour articuler les relations entre êtres humains et animaux, mettre fin aux divisions ontologiques et imaginer de meilleures relations. Jeter de nouvelles bases pour les rapports humanimaux doit contribuer à refonder les cultures.

Cette contribution s’articulera ainsi en trois temps : un premier dévolu à l’enquête que constitue chaque performance, un second pour explorer les dimensions poétiques des spectacles et un troisième pour en sonder les enjeux éthiques. Si les trois performances ne sont sans doute pas aptes à elles seules à poser les jalons de nouvelles cultures, j’émets néanmoins l’hypothèse que c’est l’entremêlement de ces dimensions qui achève d’en faire des oeuvres délicates, perturbant le jugement spectatorial et contribuant à ébranler les positions du public vis-à-vis de nos compagnons animaux.

Des processus d’enquête

Les trois propositions théâtrales s’appuient sur de nombreuses références et se présentent comme des restitutions d’investigations. Les duos ou trios d’artistes et de chercheur·euses se questionnent sur des individus morts ou disparus, ce qui explique que la scène se passe de la présence animale. Elle interroge les causes de ces morts, les modes d’habiter animaux, et donc les modes de cohabitation humanimaux.

Dans Hippocampes, Ruth Childs et Leila Chakroun[3] choisissent d’approcher les doux poissons à partir du film que leur a consacré le cinéaste et scientifique Jean Painlevé (1934), tourné en 1933. Des images en noir et blanc montrent un milieu fourmillant de délicates créatures marines, contraintes par l’absence de nageoires à la lenteur et à la grâce, ainsi qu’à une extrême dextérité chasseresse. En dessous de l’écran, apparaît sur le plateau Leila, assise à un bureau : la chercheuse prend le relais du film pour présenter les caractéristiques zoologiques des hippocampes. Des captations plus récentes permettent d’observer les multiples couleurs dont se parent les poissons pour se camoufler. Les images animées et chatoyantes viennent en contrepoint du discours assez descriptif, mais les deux pôles scéniques évoluent : des caractéristiques de ces vies, on passe à leur détérioration actuelle, liée à la surpêche et à la pollution océaniques. Les vidéos contrastent alors avec les premières images en exposant des corps morts et brunâtres en bocaux ou en vitrine, un bébé hippocampe accroché à son coton-tige, la disparition furtive de l’espèce qui semble être au diapason de sa présence (trop) discrète. L’évocation de l’extinction fait ensuite place à l’exposé des flamboyants imaginaires mythologiques, les Grec·ques transformant la petite créature en cheval colossal du dieu Poséidon. Suivent des considérations sur l’inadéquation de ces symbolisations, relayées par de splendides tableaux et céramiques, « actes d’assignation hypostatique » qui contribuent jusqu’à aujourd’hui à des fantasmagories déplacées. Le lien effectué entre l’animal et l’organe du cerveau humain, siège de la mémoire, donne cependant l’idée aux artistes-chercheuses de « faire entrer l’hippocampe [animal] dans l’hippocampe [cérébral] ». Après avoir formulé plusieurs propositions, elles évoquent l’efficacité de la danse pour le maintien de la plasticité cérébrale. Avec les autres membres des ateliers participatifs qui ont préludé aux créations, elles se sont essayées à des danses de l’hippocampe, qu’elles convient les spectateur·trices à contempler en balayant un code QR projeté à l’écran. Le spectacle se termine sur le visionnage, par chacun·e, des différentes capsules vidéo chorégraphiques qui se cachent derrière le code QR.

Hippocampes, avec Leila Chakroun. Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne (Suisse), 2021.

Le steak de vache et grand pingouin relève également d’une conférence-performance. Cette fois, les trois artistes-chercheur·euses sont présent·es sur scène et renoncent à toute iconographie. Seuls des livres rassemblés sur une table témoignent matériellement de leur recherche, ainsi que le texte qu’il·elles entreprennent de lire en s’asseyant autour de la table basse dans des fauteuils qui font face au public. Matthias Brossard et Adrien Rupp, accompagnés de la chercheuse Naomi Reymond, ouvrent ainsi le spectacle par un geste convivial de partage au coin du salon. Leur enquête débute sur la place de marché centrale de Lausanne et se focalise sur deux individus, en l’occurrence sur ce qui en reste : un steak de la vache QR E2564872, trouvé au rayon de la bouchère, et un grand pingouin empaillé, découvert au musée Rumine qui jouxte le marché. La performance étudie ce que ces deux morts révèlent des rapports humains à la faune, domestique ou sauvage. Elle se demande s’il y a moyen de faire récit avec des spécimens que tout semble opposer, soit la vache et le pingouin; elle interroge les mystères de l’exploitation animale et invente l’histoire de Roger, le pingouin; elle analyse comment la qualification de « morts » permet de « leur redonner une place dans le vivant », et comment, a contrario, tout animal est rattrapé par un prix – sauf l’être humain; enfin, elle revient sur le droit de vie des éleveur·euses et le droit de mort des chasseur·euses. Seul un rituel semble susceptible de mettre en pratique un mode de cohabitation éthique : il faudrait réinscrire hic et nunc les morts parmi les vivants par un véritable enterrement. La performance s’achève sur la préparation de la cérémonie et sa difficile réalisation.

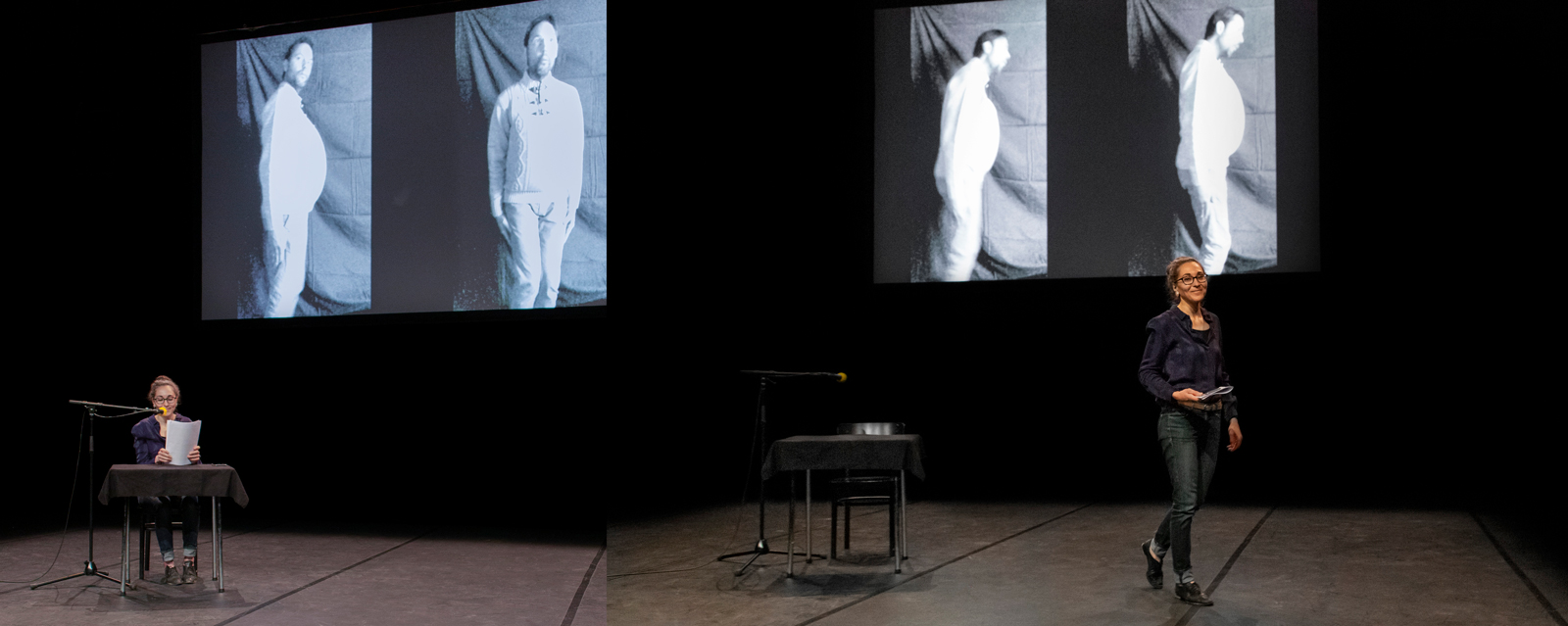

Le steak de vache et grand pingouin, avec Matthias Brossard, Adrien Rupp et Naomi Reymond. Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne (Suisse), 2021.

Enfin, dans Creuser Vidy, les spectateur·trices sont convié·es à rejoindre les performeur·euses dans le parc du théâtre. À jardin, les spectateur·trices observent comment Davide-Christelle Sanvee, vêtue d’un habit de travailleuse en bâtiment, creuse la terre du parc à mains nues. L’idée de creuser le passé du lieu lui a fait découvrir qu’il s’agissait d’un ancien cimetière pour chiens. Au bout d’une dizaine de minutes, la performeuse extrait une boîte en carton enterrée dans le sol : il s’agit du cercueil d’un doberman, accompagné de photos et d’une lettre d’adieu. Les manières de creuser, humaines et canines, sont comparées; la matérialité du geste, de la terre et du cadavre rapproche subjectivement Davide-Christelle Sanvee des chiens, si bien qu’elle pose à sa coéquipière Aude Fauvel la question de la ressemblance ressentie ou avérée entre les êtres humains et les chiens. L’historienne revient sur les désirs et les travaux associés aux chiens, sur leur sélection, sur l’évolution des rapports et sur les figures de chiens, très diversifiées aujourd’hui (du chien thérapeute ou militaire au chien d’ornement ou de compagnie collective). Aude évoque aussi les nombreuses représentations associées aux animaux (« bâtards », « chiennes », etc.), et se demande si, comme académicienne, elle n’est pas une chienne aboyant dans le désert. Arrêtant de relancer Aude dans ses présentations, Davide-Christelle compare le trou à une villa, se met dans la peau du sujet, dit qu’il faut l’intérioriser et commence à aboyer, seule, puis accompagnée d’un choeur de chiens enregistrés aux polyphonies variables. Cet aboiement la déplace corporellement, de plus en plus intensément, lui fait incarner un état de colère, l’amène à plonger dans le trou et à en ressortir affectée d’une tête canine; puis, jappant des paroles récurrentes (« assis, debout », « fais ci, fais ça », « mange comme ça »), elle monte vers les buissons et finit par y disparaître.

Creuser Vidy, avec Davide-Christelle Sanvee. Parc du Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne (Suisse), 2021.

Des invitations processuelles

L’investigation prend ici une tournure beaucoup plus performative, dérivée d’une sympathie plutôt que d’une empathie[4]. Mais les performances s’affichent toutes trois comme recherches d’un savoir qui n’est donné ni par une seule discipline ni par un seul support : elles s’appuient sur des livres, des portraits animaliers, des films (pluriels, dont celui de Painlevé), des rencontres avec des interviewé·es (bouchère, chercheur·euses, gardien de musée ou ouvriers terrassant le parc), des protagonistes morts (cadavres de chien, animal empaillé) et des recherches d’incarnation qui constituent encore une manière de se rapprocher des formes de vie à l’étude. Chacune décline une modalité de l’enquête inspirée des écrits de Despret, de ses conférences ou des ateliers qu’elle a coanimés au Théâtre Vidy-Lausanne[5]. La philosophe voit en effet dans l’enquête le mode canonique de la recherche et de la constitution de savoir depuis le Moyen Âge[6]. C’est donc en y recourant qu’on pourra renverser les régimes de savoir établis et en élaborer de nouveaux pour l’anthropocène. Comme une telle recherche présuppose de se mettre en relation, Despret fait volontiers résonner enquête et quête pour montrer la part subjective qui conduit le·la chercheur·euse à élaborer de nouveaux savoirs. Cette part est irrémédiable, car liée à la nécessaire coconstitution de la recherche et de son objet dans toutes les sciences « non dures » : de fait, un vivant (humain ou non humain) ne manquera pas d’être affecté, voire influencé par les questions posées en sciences humaines, et celles-ci ne manqueront pas non plus d’être traversées par les présupposés du·de la scientifique (à commencer par la norme de neutralité scientifique[7]). Si les artistes ne font pas parler les animaux ici, il·elles se demandent néanmoins comment ils leur « parlent », ce qu’ils ont à nous dire. Les performances font s’entrechoquer des représentations pour montrer leur partialité (vache domestique, donc commune, littéralement dépréciée, hippocampes peuplant les mers, chiens fidèles compagnons de l’être humain), et ces visions interpellent les spectateur·trices, car elles vont de pair avec autant d’assignations (implicites, voire inconscientes). Leila évoque en particulier les fantasmes qui infléchissent les valorisations, telles ces images de l’immense cheval de mer chevauché par Poséidon, qui reprennent la forme de l’hippocampe en dénaturant sa taille, son caractère dépourvu de toute ambition et sa socialité. Ces fantasmagories font par ailleurs écho à la valeur aphrodisiaque et phallique que lui attribuent certaines populations d’Asie – présentées factuellement en amont. Aux spectateur·trices de tisser des liens au sein de ces réseaux d’associations tellement éloignées des formes de vie animales et tellement révélatrices des appropriations humaines. Aux spectateur·trices de tenter de dépasser les différences d’exploitation et de points de vue qui saillissent entre Painlevé, Poséidon et danseur·euses, ou entre bouchère, chercheuse végane et conquérant·es de l’Arctique. Comme l’écrivent Sophie Gosselin et David gé Bartoli, il importe de « mett[re] en scène les conflits d’usage et les conflits de mondes (les compositions relationnelles) qui les sous-tendent », car c’est sur « une scène agonistique [que les habitant·es] pourront se ressaisir de leur lieu de vie » (Gosselin et gé Bartoli, 2022 : 155), en l’occurrence de leurs comportements. Même si les conflits restent ici en sourdine, les performeur·euses évitant toute posture accusatrice, les comportements humains sont clairement au fondement des compositions relationnelles et donc des extinctions et autres dérives productivistes. Les performances recourent en vérité à l’« effet de sourdine » (Spitzer, 1970 [1931]), étudié en son temps par le chercheur Leo Spitzer : au lieu de souligner le caractère pathétique des faits et de chercher par le pathos à affecter les spectateur·trices (par un effet pathique donc), les phrases s’enchaînent sans à-coups ni emphase, soulignant d’une certaine façon par la négative, par l’absence de réaction émotive, la cruauté ou l’indifférence des êtres humains. L’efficacité de l’« effet de sourdine » est peut-être d’autant plus redoutable qu’il met en relief des faits insoupçonnés et que le ton monocorde contraste avec les dévastations.

La restitution d’enquête est une modalité bien connue du théâtre contemporain, comme l’a montré Barbara Métais-Chastanier, car elle permet de mettre en lumière l’entrelacement des régimes de savoir au-delà de leurs frottements, ainsi que l’opacité tenace du réel et le danger de se contenter d’une « causalité affolée et excessive » (Métais-Chastanier, 2013 : 457), unificatrice, qui permettrait de tranquilliser les esprits. Comme le souligne la chercheuse,

[d]ans le monde moderne et industriel […] [où] le réel ne semble plus aller autant de soi […] [l]’enquête est la réponse tout autant que la méthode que forge une conscience inquiète, le cheminement ordonné de qui cherche des prises, à tâtons sans doute, mais de manière systématique et composée, dans le brouillard des faits et des données

(ibid. : 9).

Or, si l’enquête répond à des « conscience[s] inquiète[s] », elle ne les calme pas, et témoigne même ici de l’embarras à apporter des réponses (un aboiement, des enterrements, sont-ce des réponses?). La multiplication des approches et des questions dans les trois performances montre au contraire que la recherche ne saurait s’achever, ni a fortiori se totaliser ou aboutir à des propositions de compagnonnages qui permettraient de surmonter les rapports d’exploitation matériels-symboliques. Les relations humanimales sont plutôt placées sous le sceau de la difficulté d’approche. Celle-ci tient peut-être d’abord à l’ignorance zoologique des populations occidentales, dont les duos ou trios d’artistes-scientifiques, non spécialistes des domaines, sont les représentants. En multipliant les questions (de façon manifeste dans Le steak de vache et dans Creuser Vidy), les performeur·euses font signe que les descriptions des réalités animales et les informations récoltées sur nos relations avec les animaux sont aussi insatisfaisantes que les compositions relationnelles – et aussi plurielles, par surcroît, que les cultures terrestres. Les performances ne sauraient donc connaître d’achèvement. Leur quête devient une quête de l’approche, du positionnement; elles interrogent le chemin même qui conduit les êtres humains aux animaux et la constitution de soi comme « [être] humain en recherche d’animal ». Si elles représentent à tous les égards un cheminement de recherche en devenir, elles ne peuvent représenter une voie d’enquête qui serait en elle-même « la » solution. En soulignant leur processualité, elles se montrent comme méthodologies à parcourir et à prolonger. Les spectateur·trices sont appelé·es à continuer l’enquête et à réviser certains comportements en tous sens : à les vérifier, à les changer.

Cette formulation pourrait malgré tout laisser entendre que les performances gardent une dimension didactique affirmée. Elles réussissent certes à engager les spectateur·trices comme des maîtres ignorant·es appelé·es à passer à l’action, à se laisser affecter par l’indifférence et la cruauté des êtres humains, et à mettre en oeuvre leurs propres capacités cognitives. Mais elles cherchent aussi à leur inoculer le virus de la quête, mue par un désir autant que par une inquiétude. À cet endroit, elles quittent les terrains ethnophilosophiques dont elles se sont inspirées, car la contamination spectatoriale passe notamment par des jeux poétiques.

« Stop and think » : des disruptions poétiques

La méthode des questions préconisée par Despret[8] donne lieu à des performances structurées par des interrogations. Ce procédé est cependant connu au théâtre, car il permet de s’adresser plus ou moins directement aux spectateur·trices, de relancer régulièrement leur attention et de donner un rythme soutenu aux spectacles, d’autant qu’ils passent ainsi abruptement d’un plan à un autre : après l’habitat animal, on s’intéresse à la rareté et au prix des animaux, puis au droit de vie ou de mort. À la suite des réponses de l’historienne Aude sur les ressemblances entre les chiens et leurs maîtres, Davide-Christelle se demande comment aller plus loin et revêt une tête de chien. Ces changements thématiques et scéniques impromptus réservent donc des surprises poétiques et humoristiques. Par ailleurs, l’interruption et le passage à un autre plan de pensée sont des moyens d’interpeller la pensée pour Hannah Arendt : la réflexion a besoin d’arrêts, est réimpulsée par les sauts – ce qu’Arendt appelle le « stop and think[9] » (Arendt, 1981 [1971a] : 78). De fait, selon la philosophe, tout acte de pensée véritable est une coupe :

La pensée en tant que telle, et pas seulement dans le cas de « questions ultimes » et sans réponse, mais encore toute réflexion qui ne profite pas au savoir et n’est pas orientée par des besoins ou des objectifs pratiques, est, comme le remarque Heidegger « en dehors de l’ordre ». Elle interrompt l’action, l’activité courante, quelles qu’elles soient. Toute pensée exige qu’on s’arrête pour réfléchir

(Arendt, 1981 [1971b] : 95; je souligne).

Les questions explicites qui structurent les propos interrompent les réflexions précédentes en en soulignant le caractère insuffisant. Elles appellent à sortir des ornières, à remettre la pensée en selle, si bien qu’elles sollicitent aussi l’imagination spéculative des spectateur·trices : il·elles sont tenté·es de répondre ou de répercuter la question mentalement. Ainsi l’art érotétique donne bien lieu à un art, s’articulant avec fluidité à la critique qui représente également un art selon Michel Foucault (2015a) tout en entretenant des disruptions poétiques.

Hippocampes joue de son côté sur les frictions entre ton et vidéos, ainsi que sur la beauté des images projetées : l’évocation du bébé hippocampe solitairement accroché à un coton-tige donne notamment lieu à plusieurs portraits vidéo de la plasticienne Ruth Childs, au visage parsemé de cotons-tiges plantés dans tous les orifices possibles. Les trois artistes-chercheur·euses de Steak de vache évoquent de leur côté des paysages proches et lointains hauts en couleur, des étendues glacées aux prairies jurassiennes, et il·elles se donnent des noms d’emprunt : chevreuil endormi, héron méfiant, écureuil malin. Ces noms semblent refléter une conception stéréotypée et folklorisante des pratiques de nomination autochtones, mais ils apparaissent surtout comme un clin d’oeil auto-ironique vis-à-vis des enquêteur·trices en herbe, qui expriment ainsi leur amateurisme, leurs inspirations subjectives autant que leur bonne volonté et leur conception anonyme, c’est-à-dire partagée, de l’auctorialité. Là encore, les performances font signe qu’elles pourraient être menées ou prolongées par les spectateur·trices. Elles cultivent ce faisant les contrastes d’images et de langages, ou bien les font s’entrechoquer de manière saisissante quand Davide-Christelle se met à aboyer et que son corps est déporté par la force de ses aboiements. Les modes d’écriture introduisent ainsi des brèches dans la rationalité des discours, font naître des associations, suggèrent des approches subjectives et des transformations qui dépassent l’altérité envers les objets de pensée animaux. Ils promeuvent la résonance avec eux, la rencontre subjective et créative qui, pour le philosophe Hartmut Rosa, permet d’échapper à l’aliénation dans le monde contemporain :

La résonance n’est pas une relation d’écho, mais une relation de réponse; elle présuppose que les deux côtés parlent de leur propre voix, ce qui n’est possible que lorsque des évaluations fortes sont en jeu. […] Les relations de résonance présupposent que le sujet et le monde sont suffisamment « fermés », ou consistants, afin de pouvoir parler de leur propre voix, et suffisamment ouverts afin de se laisser affecter et atteindre. La relation n’est pas un état émotionnel mais un mode de relation. Celui-ci est indépendant du contenu émotionnel

(Rosa, 2018 [2016] : 390).

Les interruptions et les brèches introduites dans les discours invitent également les spectateur·trices à prendre le relais de l’enquête par le biais de la résonance, du fait que les réalités animales se mettent à leur « parler ».

Hippocampes, avec un petit hippocampe accroché à un coton-tige à défaut de s’accrocher à un congénère ou à une algue et Ruth Childs. Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne (Suisse), 2021.

Les contrastes, on l’a dit, sont souvent sertis d’humour, à commencer par celui qui réside entre la viande sans visage de l’animal d’élevage et le corps cérémonieux du grand pingouin empaillé. Les noms d’emprunt jouent en outre avec la théâtralité du spectacle (par ailleurs très faible) autant qu’avec la posture des chercheur·euses comme détectives masqué·es. Malgré, ou par la grâce même de la caricature ostensible (écureuil malin, chevreuil endormi), les dénominations expriment un désir d’horizontalité avec des individus zoologiques le plus souvent anonymes. Elles renvoient à un désir de familiarité, de proximité qui serait peut-être de l’ordre des familles d’existence, soulignant non seulement que les êtres humains et les animaux coexistent, mais que les êtres humains sont d’abord des animaux[10]. Les noms expriment en fin de compte des idéaux autant qu’une autodérision. Ces voies comico-poétiques pourraient aussi représenter des exemples à suivre pour les spectateur·trices.

Par ces voies, Hippocampes, Le steak de vache et Creuser Vidy déjouent au passage les usages des conférences-performances. Celles-ci sont le plus souvent fondées sur une figure performeuse centrale à laquelle elles se rapportent régulièrement, voire principalement, alors qu’elles s’appuient ici sur des sujets d’enquête en retrait des discours qu’ils présentent (hormis Davide-Christelle), comme pour mieux laisser affleurer des polyphonies. Les performeur·euses d’Hippocampes et de Steak de vache n’usent pas du « je », ni ne sont les figures de référence des savoirs théoriques et incarnés mis en jeu. Il·elles n’effectuent pas, comme dans l’exemple séminal de Produit de circonstances (Xavier le Roy, 1999), des allers-retours entre science « rationnelle » et pratique inarticulable dans les termes du langage rationnel, où chaque registre d’expression éclaire et complémente l’autre, tout en se greffant sur le dualisme corps-esprit pour mieux en montrer les limites. Ici, les performeur·euses partent de divers régimes de savoirs, historiques, économiques et culturels, montrant que les relations aux animaux relèvent d’abord de savoirs abstraits ou de fantasmes culturels, comme dans l’exemple des hippocampes aphrodisiaques ou des chevaux de Poséidon. Il manque aux êtres humains de l’Occident des savoirs pratiques – performation de savoirs à laquelle ils n’arrivent qu’à la fin du spectacle, en un geste démonstratif manifestant la nécessité de relations incarnées. L’objet de l’enquête ne relève pas d’une histoire personnelle d’ailleurs, il échappe aux performeur·euses en plus d’un sens : il·elles ne semblent pas l’avoir choisi, il·elles sont davantage « tombé·es dessus » dans le cadre d’une recherche plus vaste sur les relations qui lient les êtres humains et les animaux[11]. De ce fait, il·elles restent un peu extérieur·es à ce qu’il·elles exposent, et s’absentent de la figure d’autorité des sachant·es. Le texte de la performance rappelle alors davantage l’écriture tendanciellement autoréférentielle de maints poèmes qui renoncent à nommer un·e locuteur·trice, si bien que les mots arrivent d’autant mieux chez les spectateur·trices.

Le recours aux fictionnalisations introduit aussi un jeu dans et avec le savoir : les performeur·euses imaginent la mort de Roger (le grand pingouin), la vie du doberman déterré et l’histoire du bébé hippocampe. On sait à quel point Vinciane Despret promeut, avec ses collègues Isabelle Stengers (2014) et Donna J. Haraway (2016), la culture de la fiction pour élargir le champ des possibles. L’une des enquêtes présentées par la philosophe à Vidy consiste même entièrement en une fiction futuriste décrivant des communautés d’êtres humains hybridés avec des animaux d’une certaine espèce, en l’occurrence les poulpes (Despret, 2021). Elle souligne dans une autre conférence à quel point toute mort donne lieu à des histoires, car les proches se demandent pourquoi une personne est allée en un lieu, ce qu’elle aurait aimé dans telle circonstance, ce qu’elle aurait fait dans telle autre. Les insertions fictionnelles des performances sont néanmoins très fragmentaires : elles restent dans le « trouble » (Haraway, 2016) non – encore – réconciliateur. Mais elles donnent vie aux êtres morts et promeuvent l’empathie.

Enfin, les performeur·euses passent à l’action. Il·elles inventent des relations hic et nunc grâce à des propositions performatives : une douzaine de personnes dansent l’hippocampe, chacune suivant l’inspiration de son imagination corporelle, ce qui constitue une invitation indirecte à tout·e autre amateur·trice de poursuivre cette exploration relationnelle incarnée. Les artistes de Steak de vache prévoient l’enterrement de deux individus morts, la vache QR E2564872 et le grand pingouin de Rumine, ce qui exigerait un certain nombre de stratagèmes pour contourner les lois. Et Davide-Christelle passe au devenir-chienne de manière proprement viscérale. Voilà trois pratiques qui inscrivent ou inscriraient les animaux de plain-pied dans nos vies, au coeur de nos histoires. Elles vont de ce point de vue plus loin que toute fiction philosophique.

Creuser Vidy, avec Davide-Christelle Sanvee. Parc du Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne (Suisse), 2021.

Ces pratiques sont proposées à l’instar d’épreuves pragmatiques. Il s’agit encore d’une idée chère à Vinciane Despret (et à William James ou John Dewey[12]), qui est ici reprise de manière singulière. Les engagements performatifs constituent en effet des formes de pari : ils parient sur des actes concrets et leurs effets. Ils ont en commun avec les épreuves pragmatiques le fait que ce sont les conséquences pratiques d’un concept ou d’une philosophie qui importent avant toute chose. Les mises en relation sensibles et ludiques par la danse permettent, par exemple, de se projeter dans la corporalité des hippocampes, dans leur milieu de vie, voire de nouer connaissances et incorporations imaginaires, de leur faire traverser les corps. Elles génèrent un rapprochement indéniable, invitant chacun·e à développer sa propre performance humanimale et ses savoirs incarnés, ce qui donne encore de l’étoffe à l’idée de familles d’existence.

Résonances éthiques

Les pratiques d’apprentissage écorelationnel ont une dimension paradoxale : d’une part, elles font prendre conscience de l’indisponibilité des animaux, dont on n’arrivera jamais à s’approcher que de biais, de loin, ou par à-coups; d’autre part, elles ouvrent à un agir. Elles promeuvent une agentivité spectatoriale, une capacité à désassigner activement les animaux, à se remettre en mouvement, et méritent d’être les points d’orgue des spectacles. L’action est micropolitique et culturelle au sens large : elle plante les germes d’une autre culture, met en capacité de cultiver d’autres rapports. C’est exactement ce à quoi appelle Rosa à la suite de son ouvrage sur la résonance : il invite à « rendre le monde indisponible » (Rosa, 2020 [2018]) pour donner la chance à d’autres rapports d’émerger dans le respect des altérités. Ces rapports ne pourront sans doute être que fragmentaires et insatisfaisants, mais il apparaît de ce fait encore plus nécessaire de les multiplier comme autant d’accès complémentaires : danse, « voix » animales (aboiements, etc.), soin de l’habitat, de la mémoire, recherche sur des modes relationnels existant en d’autres lieux et cultures. L’enjeu de l’enquête est existentiel autant que politico-culturel.

Les performances fraient également la voie à une relation éthique par le deuil. Deuil de vies depuis longtemps disparues (grands pingouins, chiens), deuil vis-à-vis d’espèces menacées (hippocampes) et d’individus particuliers (doberman, vache QR E2564872). Le visionnage du film de Painlevé force à se confronter à la disparition de tout un monde, le monde qui entoure, soutient et fait vivre les hippocampes. Rien de plus éloquent que ces univers en noir et blanc fourmillant de grâce, commentés par des voix et des mélodies elles-mêmes surannées, auxquels succèdent des hippocampes solitaires, noués à une algue ou à un coton-tige. On comprend ainsi que toute disparition est inscrite dans un réseau de vie, dans le réseau de nos vies, comme le fait remarquer Despret.

Les performances font aussi état de réflexions plus pragmatiques : en individualisant les noms et les histoires, en réfléchissant sur le droit de vie et de mort des animaux, le droit de la mer ou le droit à remuer la terre, elles font écho aux préoccupations soulevées par l’éthique animale depuis les années 1970, éthique soucieuse de défendre la « reconnaissance [des animaux comme êtres individués » (Pelluchon, 2020 : 151) et de réclamer pour eux une justice. Même si aucun appel explicite à l’indignation ne se fait entendre (appel vis-à-vis des conditions d’élevage par exemple, peut-être jugé trop médiatisé, moralisateur ou redondant), les animaux restent quand même, pour les artistes, « un levier de prise de conscience de ce que nous imposons au vivant » (ibid. : 164). Surpêche, surconsommation, pollution des mers, exigence d’être « fidèles à la mémoire de ceux qui ont disparu » (ibid. : 17), voilà bien des dénonciations et appels implicites à la responsabilisation.

Une véritable éthique du care se déploie donc sans fracas dans ces performances, une éthique du souci et du soin pour ces animaux morts ou menacés, mal compris et minorés. Grâce à l’humour et à la créativité, les artistes jouent d’ailleurs avec le care. Ce jeu met en relief le rapport à soi engagé par les enjeux humanimaux, l’appel à une autosubjectivation humaine remodelée qui passe par le rapport aux non-humains. En outre, une certaine humilité se fait jour : les démarches apparaissent limitées dans leurs approches, y compris dans les propositions performatives. Elles tentent humblement de fusionner « vivre de » (la beauté, la force, l’autonomie des animaux), « vivre avec » eux (dans la danse ou l’enterrement) et « vivre pour » (promouvoir d’autres relations) (ibid. : 144), tout en reconnaissant « l’indisponibilité » animale, un « incommensurable [dans le lien aux autres vivants et l’exploration de ce qui est en deçà du langage » (ibid. : 141). La fusion du « vivre de / vivre avec / vivre pour » correspond à ce que Corine Pelluchon appelle la « considération » (ibid. : 145). La philosophe ne la définit pas comme une émotion ou une valeur, mais comme une attitude globale. Or la considération et le rapport à l’incommensurable seraient précisément selon elle les deux dispositions fondamentales à promouvoir, car elles permettraient de rendre effectives les nouvelles institutions et formes de justice relevant d’une politique de la vulnérabilité.

Les performances préparent peut-être également une réparation. S’il est impossible de réparer le vivant éteint, se représenter le vide laissé, sa propre ignorance et l’absence de relation permet au moins de créer le deuil et de reconstituer le tissu du vivant. Pour Pelluchon, réparer comprend par ailleurs « un remaniement complet des représentations et des manières dont nous agissons » (ibid. : 18) et le développement de la confiance en notre créativité humaine, notre capacité à agir et à coopérer, ce que les spectacles tentent incontestablement de faire.

Hippocampes, avec Leila Chakroun au bureau sur le plateau et Eric Vautrin présent à l’image. Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne (Suisse), 2021.

Certes, les performances ont une limite majeure : elles restent focalisées sur l’agentivité humaine et ne reconnaissent pas suffisamment celle du plus-qu’humain. Elles font davantage récit « sur » les animaux qu’« avec » eux, contrairement à l’ambition affichée par le titre de la deuxième conférence de Vidy. Mais en s’affichant comme enquêtes inabouties et à prolonger, elles manifestent la nature aléatoire et fragile de l’approche d’autres êtres vivants, eux-mêmes montrés dans leur vulnérabilité. Elles se présentent comme des arts vulnérables. D’autant plus fragiles, peut-être, que tout art qui se pare d’éthique prête le flanc à la critique, les opposant·es à l’art moral étant encore nombreux·euses, par souci de préserver la potentialité d’autres mondes par l’art[13]. Or n’importe-t-il pas, paradoxalement, que l’art se montre vulnérable en regard des animaux, sur les plans éthique, esthétique et scientifique? C’est peut-être le gage de son sérieux, signalant l’ampleur des recherches à mener et des écueils à dépasser, appelant à la réflexion (auto)critique. Dans son analyse des dispositifs du Critical Art Ensemble, Juliane Rebentisch juge que le flou éthique et scientifique entretenu vis-à-vis du statut des messages diffusés et des épreuves effectuées par les spectateur·trices (Rebentisch, 2015 : 48) est particulièrement propice à l’ébranlement du jugement spectatorial. Enfin, agir signifie toujours agir malgré et à travers le non-savoir. L’éthique de l’enquête théâtrale inachevable pourrait ainsi préluder à une culture politique : une culture de l’approche, sensible et polyscientifique; de l’attention portée à ses autres, à ses ignorés; de l’altérité comme source de résonance et de « connectivité créatrice » (Rosa, cité dans Pépin, 2024).

***

Au cours de ces trois performances, les acteur·trices et universitaires se mettent en jeu : il·elles mettent en jeu leurs attitudes, leurs manières d’enquêter et de se rapporter à leur objet d’enquête. Il·elles jouent ce faisant de la poésie et de l’humour dans des questions existentielles et éthiques, ne proposant aucun sol solide sur le fond duquel chacun·e pourrait revoir ses relations humanimales. Bien au contraire, toute réponse, qu’elle soit théorique ou comportementale, se dérobe, et les attitudes comme les bonnes intentions se révèlent toutes vacillantes. Si les performances contribuent à ébranler les jugements et positionnements des spectateur·trices, le font-elles plus largement pour autant, comme j’en avais fait l’hypothèse?

En bien des points, les performances sont des invitations à prendre le relais de l’enquête en prenant à coeur la quête, en en faisant un souci et un jeu de vie. Elles mêlent les dimensions poétiques et éthiques de manière performative, presque contaminante, pour affecter les spectateur·trices et les engager dans la recherche. Ces invites à une mobilisation inédite, étrangère aux pratiques usuelles achèvent de jeter le trouble : que puis-je faire comme spectateur·trice? Comme non-spectateur·trice? Un ébranlement est susceptible de se mêler à la contamination de la quête, incertaine, et au sentiment de partage et d’« égalité des intelligences » (Rancière, 1987 : 112) plaisant et jouissif. De la sorte, les performances pourraient mobiliser davantage que des sermons enjoignant de changer d’attitude.

Appendices

Note biographique

Eliane Beaufils est professeure en études théâtrales à l’Université Paris 8 et membre de l’unité de recherche Scènes du monde. Elle mène depuis 2018 des recherches sur les théâtralités de l’anthropocène et a publié deux recueils collectifs, « Dramaturgies des plantes » (Tangence, no 132, 2023) et L’écologie en scène : théâtres politiques et politiques du théâtre (codir. Climène Perrin, Presses Universitaires de Vincennes, 2024).

Notes

-

[1]

Dominique Bourg et le Théâtre Vidy-Lausanne avaient amorcé l’année précédente le cycle Imaginaires des futurs possibles (sous la tutelle de Bourg en 2019-2020). Les captations des trois années du cycle m’ont été transmises par Darious Ghavami, dramaturge du théâtre, dans le cadre d’une étude collective menée par les membres du projet Arts vivants / écologie : le travail des affects (AVETA), dirigé et coordonné par Julie Sermon (2022-2024) et soutenu par La Manufacture – Haute école des arts de la scène. Dans cet article, toutes les citations des pièces à l’étude sont issues de ces captations.

-

[2]

Dans le domaine contemporain, on compte notamment les travaux anglophones de Lourdes Orozco (2013), de Lourdes Orozco et Jennifer Parker-Starbuck (2015) ainsi que les études germanophones de Maximilian Haas (2018) et d’Esther Köhring (2023). Pensons également à certains articles monographiques, tels ceux rassemblés par Élisabeth Angel-Perez et Alexandra Poulain dans « Bêtes de scène » (2016), ou celui de Ketzali Yulmuk-Bray, « Le savoir à l’épreuve du poulpe dans le récit “Autobiographie d’un poulpe ou la communauté des Ulysse” de Vinciane Despret et le spectacle Temple du présent : solo pour octopus de Stefan Kaegi, Nathalie Küttel et Judith Zagury » (2023). On pourra par ailleurs se reporter aux récents écrits en zoopoétique d’Anne Simon (2021).

-

[3]

Ruth Childs est artiste pluridisciplinaire et Leila Chakroun a mené une thèse (2023) sur les pratiques permacoles à l’Université de Lausanne.

-

[4]

Suivant la différence clairement établie par des psychologues comme Pascale Brillon (2022), l’empathie consiste en une manière de comprendre intimement les émotions d’autrui, tandis que la sympathie est une forme de projection émotionnelle et subjective plus intense et radicale; la distanciation, à l’inverse, est une manière d’observer autrui sans implication subjective.

-

[5]

On pourra se reporter aux vidéos en ligne des différentes conférences : vidy.ch/fr/evenement/vinciane-despret-enqueter-avec-dautres-etres/; www.youtube.com/watch?v=6G_FOCxIxOM; www.youtube.com/watch?v=RmDvD4uUJck; www.youtube.com/watch?v=bZ5RpTbQRRg. Chaque conférence se rapporte à l’un des récents ouvrages de la philosophe, en particulier Au bonheur des morts : récits de ceux qui restent (2015), Habiter en oiseau (2019) et Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation (2021).

-

[6]

La première conférence revient en détail sur les enjeux de l’enquête et prend appui sur Michel Foucault (2015b) pour mieux s’en détacher par la suite.

-

[7]

Ce fait a été largement confirmé en psychologie sociale, par exemple dans l’étude d’Oulmann Zerhouni et al., « Demand and Experimenter Bias and the Ego-Depletion Effect » (2023). On notera que cette idée de coconstitution porte plus loin que la référence à la situation des savoirs (en un temps, un lieu et une personnalité scientifique) comprise comme une forme d’emprise contextuelle, justifiant que la portée du savoir est toujours limitée par sa situation.

-

[8]

En particulier dans sa quatrième conférence, qui fait écho à son livre Au bonheur des morts.

-

[9]

Traduit ainsi en français : « Toute pensée exige qu’on s’arrête pour réfléchir » (Arendt, 1981 [1971b] : 95).

-

[10]

Que l’être humain fasse partie des animaux, perspective certes peu contestée aujourd’hui, est encore une raison pour Peter Beatson de contracter les deux vocables en « humanimal ».

-

[11]

Pour une recherche plus approfondie sur les modalités des conférences-performances, en particulier sur la mise en jeu de l’exposition et du développement des savoirs, on pourra se reporter aux ouvrages de Vangelis Athanassopoulos (dir.), Quand le discours se fait geste : regards croisés sur la conférence-performance (2018), et de Laurence Corbel et Christophe Viart (dir.), Paperboard. La conférence-performance : artistes et cas d’étude (2021).

-

[12]

Pour apprécier les deux philosophes sur le sujet, on pourra se reporter à l’ouvrage de William James, Le pragmatisme : un nouveau nom pour d’anciennes manières de penser (2022 [2007]); et pour John Dewey, aux études de Joëlle Zask (2015) ou à l’article de Liora Israël et Jean Grosdidier, « John Dewey et l’expérience du droit : la philosophie juridique à l’épreuve du pragmatisme » (2014).

-

[13]

Voir, par exemple, l’ouvrage des philosophes Christian Neuhäuser et Christian Seidel (2020), qui estiment que tout jugement moral est déplacé en art.

Bibliographie

- ANGEL-PEREZ, Élisabeth et Alexandra POULAIN (dir.) (2016), « Bêtes de scène », Sillages critiques, no 20.

- ARENDT, Hannah (1981 [1971a]), The Life cof the Mind, New York, Mariner Books Classics.

- ARENDT, Hannah (1981 [1971b]), La vie de l’esprit, trad. Lucienne Lothringer, Paris, Presses Universitaires de France, « Philosophie d’aujourd’hui », tome 1 (« La pensée »).

- ATHANASSOPOULOS, Vangelis (dir.) (2018), Quand le discours se fait geste : regards croisés sur la conférence-performance, Dijon, Les Presses du réel, « Figures ».

- BEATSON, Peter (2011), « Mapping Human Animal Relations », dans Nik Taylor et Tania Signal (dir.), Theorizing Animals: Re-thinking Humanimal Relations, Leyde, Brill, « Human-Animal Studies », p. 19-58.

- BRILLON, Pascale (2022), « Trauma vicariant et fatigue de compassion », L’orientation, vol. 12, no 1, p. 27-30.

- CHAKROUN, Leila (2023), « En quête d’autres milieux : la permaculture au prisme de la mésologie en Suisse et au Japon », thèse de doctorat, Lausanne, Université de Lausanne.

- CORBEL, Laurence et Christophe VIART (dir.) (2021), Paperboard. La conférence performance : artistes et cas d’étude, Paris, T&P Publishing.

- DESPRET, Vinciane (2021), Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation, Arles, Actes Sud, « Mondes sauvages ».

- DESPRET, Vinciane (2019), Habiter en oiseau, Arles, Actes Sud, « Mondes sauvages ».

- DESPRET, Vinciane (2015), Au bonheur des morts : récits de ceux qui restent, Paris, La Découverte, « Les Empêcheurs de penser en rond ».

- FOUCAULT, Michel (2015a), Qu’est-ce que la critique?, suivi de La culture de soi, Paris, Vrin, « Philosophie du présent ».

- FOUCAULT, Michel (2015b), Théories et institutions pénales : cours au Collège de France (1971-1972), Paris, Seuil, « Hautes études ».

- GOSSELIN, Sophie et David gé BARTOLI (2022), La condition terrestre : habiter la Terre en communs, Paris, Seuil, « Anthropocène ».

- HAAS, Maximilian (2018), Tiere auf der Bühne: Eine ästhetische Ökologie der Performance, Berlin, Kulturverlag Kadmos.

- HARAWAY, Donna J. (2016), Staying with the Trouble: Making Kin in the Chtulucene, Durham, Duke University Press, « Experimental Futures ».

- HARAWAY, Donna J. (2003), The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness, Chicago, Prickly Paradigm Press.

- ISRAËL, Liora et Jean GROSDIDIER (2014), « John Dewey et l’expérience du droit : la philosophie juridique à l’épreuve du pragmatisme », Tracés, no 27, p. 163-180.

- JAMES, William (2022 [2007]), Le pragmatisme : un nouveau nom pour d’anciennes manières de penser, Stéphane Madelrieux (éd.), trad. Nathalie Ferron, Paris, Flammarion, « Champs classiques ».

- KÖHRING, Esther (2023), Tiere auf Bühnen des Wissens: Theatralisieren, Experimentalisieren, Bestiarisieren von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, Heidelberg, Springer.

- MÉTAIS-CHASTANIER, Barbara (2013), « L’enquête à l’oeuvre : la représentation inquiétée dans les dramaturgies contemporaines », thèse de doctorat, Lyon, École normale supérieure de Lyon.

- NEUHÄUSER, Christian et Christian SEIDEL (2020), Kritik des Moralismus, Berlin, Suhrkamp.

- OROZCO, Lourdes (2013), Theatre and Animals, Londres, Palgrave Macmillan.

- OROZCO, Lourdes et Jennifer PARKER-STARBUCK (dir.) (2015), Performing Animality: Animals in Performance Practices, Londres, Palgrave Macmillan, « Theatre & ».

- PAINLEVÉ, Jean (1934), L’hippocampe ou cheval marin, Paris, Cinégraphie documentaire.

- PELLUCHON, Corine (2020), Réparons le monde : humains, animaux, nature, Paris, Payot & Rivages, « Rivages Poche. Petite bibliothèque ».

- PÉPIN, Charles (2024), « Hartmut Rosa : comment entrer en résonance? », Sous le soleil de Platon, 3 janvier, www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/sous-le-soleil-de-platon/sous-le-soleil-de-platon-du-mercredi-03-janvier-2024-3111530

- RANCIÈRE, Jacques (1987), Le maître ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Fayard.

- REBENTISCH, Juliane (2015), « Forms of Participation in Art », trad. Daniel Hendrickson, Qui Parle, vol. 23, no 2, p. 29-54.

- ROSA, Hartmut (2020 [2018]), Rendre le monde indisponible, trad. Olivier Mannoni, Paris, La Découverte, « Sciences humaines ».

- ROSA, Hartmut (2018 [2016]), Résonance : une sociologie de la relation au monde, trad. Sacha Zilberfarb et Sarah Raquillet, Paris, La Découverte, « SH / Théorie critique ».

- SIMON, Anne (2021), Une bête entre les lignes : essai de zoopoétique, Marseille, Wildproject, « Tête nue ».

- SPITZER, Leo (1970 [1931]), « L’effet de sourdine dans le style classique : Racine », trad. André Coulon, dans Études de style, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », p. 208-335.

- STENGERS, Isabelle (2014), « Penser à partir du ravage écologique », dans Émilie Hache (dir.), De l’univers clos au monde infini, Bellevaux, Dehors, p. 147-190.

- TAYLOR, Nik (2011), « Thinking About Animals », introduction à Nik Taylor et Tania Signal (dir.), Theorizing Animals: Re-thinking Humanimal Relations, Leyde, Brill, « Human-Animal Studies », p. 1-17.

- YULMUK-BRAY, Ketzali (2023), « Le savoir à l’épreuve du poulpe dans le récit “Autobiographie d’un poulpe ou la communauté des Ulysse” de Vinciane Despret et le spectacle Temple du présent : solo pour octopus de Stefan Kaegi, Nathalie Küttel et Judith Zagury », InVivoArts, no 1, invivoarts.fr/wp-content/uploads/2023/07/Ketzali-YULMUK-BRAY-Le-savoir-a-lepreuve-du-poulpe.pdf

- ZASK, Joëlle (2015), Introduction à John Dewey, Paris, La Découverte, « Repères ».

- ZERHOUNI, Oulmann et al. (2023), « Demand and Experimenter Bias and the Eco-Depletion Effect », Social Science Research Network, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4316935