Abstracts

Résumé

Bien que la notion de distance, notamment linguistique, culturelle et temporelle, émaille le discours traductologique, elle n’y a jamais été considérée comme il se doit et elle y demeure donc en filigrane. Afin de combler cette lacune, nous proposons dans cet article une cartographie de la notion de distance en traductologie, c’est-à-dire un examen multidimensionnel de la notion, enrichie d’un plaidoyer pour sa pertinence. Cette démarche de cartographie d’une notion précise à partir de la littérature savante soulève toutefois certains enjeux méthodologiques. À ce propos, force est de constater que, contrairement à d’autres disciplines, l’offre méthodologique en matière de recherche théorique (ou conceptuelle) et « métadisciplinaire » s’avère quasi inexistante en traductologie. Par conséquent, ce texte a comme objectif primaire de cartographier la notion de distance telle qu’elle se trouve en traductologie et comme objectif subsidiaire de présenter des approches pour effectuer cette cartographie. Pour composer notre méthode multidimensionnelle, nous explorons diverses avenues, dont l’analyse (philosophique) de concept, la revue de la littérature et la bibliométrie. En substance, il s’agit de problématiser la méthodologie de la recherche sur les notions traductologiques de même que la notion de distance en traduction.

Mots-clés :

- notion de distance,

- recherche théorique et conceptuelle,

- métatraductologie,

- analyse de concept,

- méthodologie de recherche

Abstract

Although the concept of distance, especially linguistic, cultural, and temporal, dots the discourse of Translation Studies (TS), it has never been given due consideration and it thus remains under the radar. To fill this gap, in this article we propose a cartography of the concept of distance in TS, that is a multifaceted examination of the concept, supplemented with a rationale for its relevance. This approach of mapping a specific concept based on scholarly literature does, however, raise certain methodological issues. In this regard, it must be noted that, unlike other disciplines, the supply of methodological texts dealing with theoretical (or conceptual) and “metadisciplinary” research remains scant in TS. Consequently, the primary objective of this paper is to map the concept of distance as it is found in TS, and its subsidiary objective is to introduce approaches to carry out this mapping. To build our multifaceted method, we explore avenues such as conceptual (philosophical) analysis, literature review, and bibliometrics. In essence, the aim is to problematize the methodology of research on TS concepts as well as the concept of distance in translation.

Keywords:

- concept of distance,

- theoretical and conceptual research,

- meta-translation studies,

- concept analysis,

- research methodology

Resumen

A pesar de ser frecuentemente utilizado en el discurso traductológico, el concepto de distancia—en particular lingüística, cultural y temporal—no ha sido objeto de un estudio pormenorizado. Para llenar este vacío, nos proponemos en este artículo realizar una cartografía del concepto del distancia en el discurso traductológico, es decir un examen multidimensional del concepto, y acompañarla de una exposición razonada de su pertinencia. Cartografiar un concepto sirviéndose de la bibliografía científica conlleva ciertos obstáculos metodológicos. Sobre este aspecto, debemos reconocer que, a diferencia de otras disciplinas, la oferta metodológica en las investigaciones de tipo teórico (o conceptual) y «metadisciplinario» es casi inexistente en traductología. En consecuencia, nos proponemos como objetivo principal en este texto cartografiar el concepto de distancia en el discurso traductológico. Como objetivo secundario, pretendemos presentar los diferentes enfoques metodológicos que podrían utilizarse para la elaboración de dicha cartografía. En la creación de este método multidimensional, exploramos diferentes posibilidades como el análisis (filosófico) de conceptos, el estado del arte y la bibliometría. En esencia, lo que pretendemos es problematizar a la vez el concepto de distancia en traducción y las metodologías utilizadas en las investigaciones sobre conceptos traductológicos.

Palabras clave:

- concepto de distancia,

- investigación teórica y conceptual,

- metatraductología,

- análisis de concepto,

- metodología de investigación

Article body

Traduire est une activité étrange, issue de la volonté d’arracher une oeuvre à son illisibilité pour la partager et, ce faisant, partager une dimension enfouie (ou enfuie ?) de nous-mêmes. Désir d’être compris des siens, dans cette langue secrète qui fonde la distance de notre regard. Il s’agit de déchiffrer pour nos « proches » un texte issu du « lointain » mais aussi de voir reconnu l’étranger qui est en nous.

Atlan 2022 : 9[1]

1. Introduction

Bien que le répertoire conceptuel de la traductologie s’enrichisse constamment de propositions plus inventives les unes que les autres et malgré l’impressionnante variété de métaphores spatiales employées pour parler de traduction à travers les siècles et les cultures, le recours délibéré et fouillé à la notion de distance s’avère rare dans le discours traductologique. À la lumière d’un tel constat, une première question s’impose : pourquoi consacrer une étude à la notion de distance en traduction ?

Traduisant de l’anglais et du japonais vers le français, nous avons eu tôt fait de remarquer les nombreuses différences qui distinguent les deux pratiques. De là, nous pouvions certainement prendre la voie d’une recherche se limitant à ces langues ou à un problème propre à celles-ci, deux approches qui correspondent respectivement aux « area-restricted theories » et aux « problem-restricted theories » dans l’incontournable « carte » de James S. Holmes (1972/1988)[2]. Il va sans dire que la littérature traductologique regorge d’études pointues portant sur des aspects bien définis de la traduction et compte également bon nombre de textes s’occupant expressément de traduction entre deux langues précises. Or, c’est plutôt le chemin d’une démarche de généralisation du problème, au-delà du cas particulier de ces trois langues, que nous avons emprunté. Après tout, comme le rappelle à juste titre Andrew Chesterman : « Looking for generalities is a fundamental characteristic of human intellectual endeavour » (2017 : 252). Pour nous, d’un point de vue global, l’essence de la question semblait consister dans la différence marquée qui existe au chapitre de l’« écart » entre ces langues. C’est ainsi que notre réflexion a naturellement débouché sur la notion de distance et que nous l’avons adoptée, principalement pour son potentiel heuristique holiste. L’objectif de la recherche, au sens large, est donc de démontrer que la notion de distance, particulièrement entre langues-cultures, est pertinente pour la traduction et qu’elle mérite l’attention des traductologues.

La distance est en effet centrale à la réflexion métatraductive sachant que la nécessité, voire la possibilité même de la traduction dépend de l’existence d’un « écart » entre les langues-cultures, « écart » dont l’ampleur varie considérablement. À ce propos, Anthony Pym soutient que : « […] if a text can adequately be transferred without translation, there is cultural continuity. And if a text has been translated, it represents distance between at least two cultures » (1992/2018 : 25). Autrement dit, sans distance, nul besoin de traduction. Cependant, si la traduction est toujours réalisable, peu importe les « distances » à franchir, cela ne signifie pas pour autant que les processus et les produits qui en résultent sont forcément analogues. À cet égard, nous postulons notamment que plus les langues-cultures sont distantes les unes des autres, plus la complexité de l’acte traductif tend à augmenter et plus le potentiel pour le texte cible de ressembler au texte source – tant sur le fond que sur la forme – tend à diminuer, que la similitude soit ou non l’objectif poursuivi. Plus largement, la distance se manifeste dans une foule de rapports qui touchent le coeur même de la traduction : entre les langues et les cultures, certes, mais également entre les lieux, les époques, les peuples, les publics, les personnes, les textes, etc. Dans cette veine, Yifeng Sun déclare que : « The concept of distance is a useful heuristic for thinking about the way translation functions as a vital mode of cross-cultural communication » (2015 : 31)[3]. En outre, comme l’affirme Judy Wakabayashi (1991 : 414), il apparaît nécessaire de tenir compte de la distance socioculturelle dans la pratique comme dans la théorie de la traduction. Nous sommes par ailleurs d’avis qu’il est possible de tirer profit de la notion de distance de diverses manières afin de mieux décrire, expliquer, voire prédire un large éventail de phénomènes traductionnels ou pertinents pour la traduction dans des domaines comme l’enseignement-apprentissage des langues-cultures étrangères, la traduction automatique ou la socioéconomie des flux mondiaux de traduction, et donc bien au-delà de la pratique traductive au sens strict. Ainsi, inspiré par les travaux de Chesterman, nous considérons la notion de distance comme un « concept-pont », à savoir comme une notion qui permet d’unir les approches textuelles, cognitives, culturelles et sociologiques de la traductologie (2017 : 35-40), de même que comme une « hypothèse interprétative », c’est-à-dire comme une manière porteuse d’envisager la traduction (2017 : 130-131, 231)[4].

Cela étant dit, la distance entre les langues-cultures représente-t-elle vraiment un facteur qui influe sur la traduction ? Si nous en sommes convaincu, la question demeure épineuse sachant que d’aucuns la rejetteront même d’emblée en arguant son manque de pertinence. En outre, force est de constater le paradoxe suivant : bien que l’idée de distance soit évoquée, voire invoquée à une fréquence plutôt étonnante dans la littérature savante sur la traduction, la notion n’y est pour ainsi dire jamais définie, objectivée ou problématisée, et elle ne jouit donc pas du statut de « concept[5] » dans la discipline (nous y reviendrons dans la section 3.2.1). Or, on trouve ailleurs des réflexions sur la distance, notamment linguistique et culturelle, par exemple en didactique des langues (p. ex. Robert 2004 ; Causa et Stratilaki-Klein 2019 ; Argaud, Bellassen et al. 2021) et en affaires internationales (p. ex. Shenkar 2001 ; Ambos et Håkanson 2014 ; Hutzschenreuter, Kleindienst et al. 2016). Du vaste point de vue du langage, dans l’introduction de l’ouvrage collectif Distance in Language : Grounding a Metaphor (Sonnenhauser et Meermann 2015a), les directrices, qui considèrent la notion de distance comme une métaphore conceptuelle fondamentale, décrivent comme suit l’état de la question :

Even though the notion of distance is adduced in accounting for various linguistic phenomena, it has predominantly been applied in an intuitive way. Thus, its usage is by no means consistent and its potential for the description and explanation of linguistic categories, structures and behavior has not yet been elucidated in all its facets.

Sonnenhauser et Meermann 2015b : 1

En traductologie, la situation est d’autant plus étonnante que la notion de distance n’a jamais été examinée de manière générale, et ce, même dans la foulée du « tournant spatial » de la discipline (voir Simon 2018 ; Hofeneder 2022 : 159-162). En effet, dans un article encyclopédique consacré à la traduction entre langues éloignées et au cas de l’allemand et du japonais, Götz Wienold affirme que : « There is, to my knowledge, no systematic study of linguistic (and cultural) distance as related to translation in general […] » (2004 : 416). Aujourd’hui, soit environ vingt années plus tard, il n’existe toujours aucune étude globale consacrée à la question. De surcroît, le petit nombre de publications qui portent nommément sur certains aspects de la distance en traduction ne renferment pratiquement pas de références les unes aux autres. Dans ces conditions, il nous paraît essentiel de souligner l’importance de reconnaître les apports des diverses perspectives existantes afin de proposer une réflexion certes originale, mais avant tout éclairée. Sur ce point, Heidrun Gerzymisch-Arbogast soutient que : « Very often (and this is so particularly with renowned and/or experienced scholars) authors exclusively offer their own approaches, opinions and (sometimes factually unfounded) value judgements […] » (2001 : 99). Cette position n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle d’André Lefevere (1993 : 229-230) qui se désolait des « maladies infantiles » de la traductologie, à savoir de constamment réinventer la roue, de ne pas lire ce que les autres ont écrit et d’ignorer sa propre histoire. Si la situation actuelle n’est peut-être pas aussi sombre que celle signalée par Lefevere à l’époque, il demeure que la traductologie a encore fort à faire pour adopter une posture véritablement réflexive et ainsi prendre son « métatournant » (voir Echeverri 2017).

Compte tenu de ce qui précède, l’objectif principal du présent article est de remédier à la situation en proposant une cartographie de la notion de distance, telle qu’on la trouve dans le discours traductologique. À ce sujet, dans un récent plaidoyer pour la recherche théorique en traductologie, Salah Basalamah rappelle que : « […] conceptual research can be pure, in the sense that it historically reviews, reflects, and expands on existing concepts [but] this conceptual effort is not only useful in and of itself ; it allows all empirical research to exist and be given direction and a theoretical framework » (2022 : 283). De même, selon la théoricienne de la culture Mieke Bal :

While groping to define, provisionally and partly, what a particular concept may mean, we gain insight into what it can do. It is in the groping that the valuable work lies. […] If well thought through, [concepts] offer miniature theories, and in that guise, help in the analysis of objects, situations, states, and other theories.

Bal 2002 : 11, 22, l’italique est de l’autrice

Cela étant dit, comment devrait-on effectuer un tel exercice de cartographie d’une notion en traductologie ? Plus précisément, quels outils méthodologiques nous permettraient de mener à bien ce travail ? À notre connaissance, hormis quelques pistes de réflexion générales en historiographie de la traductologie (p. ex. D’hulst 1991 ; 1995 ; 2022 ; Lambert 1993 ; Lépinette 1997 ; Gambier 2021), il n’existe aucune véritable méthode pour étudier les notions telles qu’elles se trouvent dans la littérature pertinente. Plus largement, certaines approches dont la théorie du prototype et l’idée de « cluster concept » (ou d’« air de famille ») ont été mobilisées par quelques traductologues pour étudier des concepts comme celui de traduction (voir Dam et Zethsen 2019 : 213-214), mais celles-ci ne reposent pas sur les discours savants. Au reste, si une bonne proportion des travaux traductologiques sont au moins en partie consacrés à l’examen d’une ou de plusieurs notions (p. ex. Koskinen 2020 : 1-28, pour le concept d’affect), relativement peu d’études s’attachent exclusivement à l’examen systématique d’une notion précise et, même lorsque c’est le cas, les considérations méthodologiques sont généralement peu abordées (p. ex. Raková 2017 : 836, pour le concept de fonction). Dans les circonstances, il apparaît manifeste que de véritables pistes de solutions doivent être proposées.

Dans cet esprit, aux fins d’une étude portant sur le concept de culture dans les courants fonctionnaliste et descriptif de la traductologie, nous avons esquissé les contours d’une méthode pour étudier les notions à partir du discours de la discipline (Lehoux-Jobin 2020). Cette approche exploratoire s’inspire notamment d’une question que Theo Hermans soulève en se référant aux travaux historiographiques de Lieven D’hulst, à savoir : « […] should we adopt a semasiological or an onomasiological principle, that is, should we take a given term and trace its range of meanings over time, or start from a given concept and figure out what terms were used to name it in different periods ? » (Hermans 1999/2020 : 101 ; voir aussi Blumczynski 2023 : 8-10). Dans l’étude en question, nous avons essentiellement adopté une optique sémasiologique en ce que nous sommes parti du terme « culture » et de ses dérivés (p. ex. « culturel ») pour découvrir comment les auteurs phares de ces deux courants en « parlaient » dans leurs écrits marquants. Un exercice similaire, quoique plus modeste, a également été mené dans le cadre d’un chapitre qui concerne les concepts de discours politique, d’idéologie et d’identité (Gagnon et Lehoux-Jobin 2020). Ces expériences ont mis en lumière l’importance de s’appuyer sur une méthode souple mais ordonnée afin de favoriser l’obtention de résultats probants (Lehoux-Jobin 2020 : 132).

C’est donc après avoir constaté la pauvreté de l’offre méthodologique pour la recherche sur les concepts en traductologie que nous nous sommes fixé l’objectif secondaire de proposer, dans le cadre du présent texte, une méthode multidimensionnelle qui devra permettre de guider l’analyse d’une notion.

Dans la suite du présent article, nous présenterons d’abord un survol de l’offre méthodologique pour la recherche dite théorique en traductologie (section 2.1), puis un tour d’horizon de certains des moyens envisageables pour étudier les notions savantes (section 2.2) afin de finalement composer notre méthode de cartographie (section 2.3). Nous mettrons ensuite cette méthode en pratique afin d’analyser la manière dont la notion de distance est employée en traductologie, ce qui permettra enfin de tirer certaines conclusions et d’ainsi jeter les bases d’une future réflexion à la fois spéculative et programmatique (section 3).

2. Enjeux méthodologiques

2.1 État des lieux de l’offre méthodologique pour la recherche dite théorique

Dans l’un des rares textes consacrés à la méthodologie de la recherche théorique en traductologie, Gerzymisch-Arbogast affirme que :

Theory-related translation research and its publication as research papers involve the formulation and logical development of abstract thought. It is, therefore, often considered to be beyond methodology […]. [T]he misconception may partly be due to the fact that the underlying ideas of theory-related research […] are rather abstract by nature and seem to resist a concrete step-by-step procedure in the sense of a clear-cut, hands-on methodology.

Gerzymisch-Arbogast 2001 : 81-82[6]

À l’instar de Gerzymisch-Arbogast, nous sommes d’avis que « recherche théorique » et « cadre méthodologique » ne sont pas antinomiques. Or, comme nous le démontrerons dans les prochaines lignes, l’offre méthodologique pour la recherche théorique s’avère très mince dans la discipline[7].

Avant de poursuivre, toutefois, il paraît important de présenter une distinction nécessaire entre deux types de recherche généralement amalgamés : d’une part, la recherche dite théorique, qu’on oppose traditionnellement d’abord à la recherche dite empirique (p. ex. dans la branche « pure » chez Holmes 1972/1988) et, d’autre part, la recherche qui prend comme objet d’étude la discipline elle-même. Nous nommerons cette dernière métadisciplinaire[8] dans un sens universel, et métatraductologique dans le cas qui nous occupe. Les études bibliométriques, par exemple, sont de nature métadisciplinaire, car elles portent non pas sur l’objet d’une discipline (p. ex. la traduction pour la traductologie), mais notamment sur la production et la diffusion des connaissances au sein de la discipline en question. On peut également les qualifier d’empiriques, puisqu’elles reposent sur une forme d’observation (voir Grbić 2013 ; van Doorslaer 2016). Quant au présent article, étant donné qu’il s’appuie essentiellement sur la production traductologique, sa nature est d’abord métadisciplinaire, mais puisque c’est une notion qui est étudiée, la dimension théorique est elle aussi forcément sollicitée.

Sachant que l’étiquette « métadisciplinaire » n’existe pratiquement pas dans la littérature, nous nous pencherons sur l’offre méthodologique pour la recherche dite théorique en examinant, dans un premier temps, trois ouvrages symptomatiques de la situation dans son ensemble. D’abord, en dépit de son titre de bon augure, Research Methodologies in Translation Studies concerne expressément la recherche empirique, ce que reconnaissent elles-mêmes les autrices de l’ouvrage, Gabriela Saldanha et Sharon O’Brien (2013/2014 : 4-5). Quant à Researching Translation and Interpreting, ouvrage collectif au titre également prometteur, ses directeurs soutiennent que :

[…] this volume is meant to buck the increasing diversification of the field by offering a synthetic view, uniting those aspects of the discipline that are often separated : pure and applied research, Tanslation [sic] and Interpreting Studies, empirical and theoretical research, and qualitative and quantitative paradigms.

Angelelli et Baer 2016a : 2

En réalité, aucun des vingt-quatre chapitres ne traite véritablement de recherche théorique (voir Angelelli et Baer 2016b : v-vii). Enfin, dans The Map, ouvrage incontournable s’il en fut, les auteurs proposent deux grands types de recherche, à savoir « conceptual (sometimes also called : theoretical) and empirical research » (Williams et Chesterman 2002/2014 : 92-93). Pour eux, il n’existe pas de méthode particulière pour mener de la « [c]onceptual research (conceptual analysis) » ; il s’agit en somme de proposer un argumentaire afin de convaincre le lectorat de la validité de la thèse défendue (Williams et Chesterman 2002/2014 : 93-95). Cette manière relativement « améthodologique » de procéder est à l’image de l’essentiel des textes théoriques sur la traduction en ce qu’il s’agit habituellement de réflexions certes étayées et structurées, mais généralement menées sans problématisation ni explicitation de la méthode. Au reste, même en tenant compte de la dimension métatraductologique, le portrait n’est guère meilleur puisqu’on ne trouvera qu’un seul texte vraiment pertinent dans les trois ouvrages cités précédemment, à savoir un chapitre de Luc van Doorslaer (2016) consacré aux études bibliométriques. La nature quantitative de la bibliométrie n’est d’ailleurs certainement pas étrangère au fait qu’il s’agit de l’un des rares exemples de recherche métadisciplinaire dont la méthodologie est bien documentée en traductologie. En résumé, si les méthodes permettant de mener des recherches empiriques abondent en traductologie (p. ex. Olohan 2000/2017 ; Hermans 2002/2017 ; Hale et Napier 2013), rares sont les textes qui concernent véritablement la recherche théorique ou métadisciplinaire. Force est donc de conclure que le consensus tacite en traductologie veut que la recherche « empirique » doive être menée selon un protocole rigoureux et que la recherche « théorique » doive quant à elle se satisfaire d’une démarche intuitive.

Dès lors, on est amené à se demander s’il est même légitime de s’attendre à pouvoir compter sur des textes méthodologiques pour guider de telles recherches. Or, ces écrits existent dans d’autres disciplines ; en sciences de l’éducation, par exemple, on trouve de nombreuses réflexions générales au sujet de la méthodologie de la recherche dite théorique (p. ex. Gohier 1998 ; Martineau, Simard et al. 2001 ; Raîche et Noël-Gaudreault 2008). Basalamah (2022 : 275-278) cite quant à lui la psychanalyse et les études touristiques comme exemples où la recherche théorique occupe davantage de place qu’en traductologie. Toutefois, si l’on se concentre strictement sur l’étude des notions et des concepts, il paraît difficile de trouver une discipline où l’on s’intéresse davantage à la question que les sciences infirmières, quoiqu’Anita Nuopponen (2010) mentionne également les études commerciales. Il existe effectivement en sciences infirmières une littérature foisonnante sur le sujet, par exemple, l’ouvrage collectif Concept Development in Nursing (Rodgers et Knafl : 1993/2000). La recherche sur les concepts est si répandue dans cette discipline qu’il est difficile de saisir toute son envergure, mais les données présentées dans l’extrait suivant de la section « Methods » d’une revue de la littérature (étude de la portée) devraient toutefois permettre d’apprécier la place qu’elle y occupe :

Methods : Scoping review of peer-reviewed literature published in the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) in which the terms “concept analysis,” “concept clarification,” and “concept derivation” appeared in any part of the reference. The original search returned 3,489 articles. This initial pool was refined to a final sample of 958 articles published in 223 journals and addressing 604 concepts.

Rodgers, Jacelon et al. 2018 : 451

Bien que quantité ne signifie pas forcément qualité, ces quelques exemples démontrent néanmoins que la traductologie aurait intérêt à se tourner vers d’autres disciplines qui sont plus avancées qu’elle au chapitre de la méthodologie de la recherche théorique et métadisciplinaire.

À la lumière de ce tour d’horizon, nous devons nous inscrire en faux contre Saldanha qui soutient que : « […] TS is arguably leading the way in terms of methodological innovation in relation to conceptual analysis […] » (2023 : 52). Par ailleurs, si nous ne croyons évidemment pas que la recherche « théorique » doive se plier aux mêmes normes et pratiques que la recherche « empirique », il est indéniable que la discipline ne pourrait que gagner à se pourvoir d’une offre méthodologique conçue pour la recherche théorique et métadisciplinaire. L’objectif premier du présent texte n’étant pas de s’attarder sur ces vastes questions méthodologiques, nous arrêtons ici la réflexion, mais celle-ci devra sans conteste être reprise ailleurs, notamment en ce qui concerne la variation, voire la confusion terminologique qui touche des notions aussi fondamentales que celles de théorique/theoretical et de conceptuel/conceptual.

2.2 Pistes explorées pour composer la méthode cartographique

Afin de constituer la méthode de cartographie de la notion de distance en traductologie, bon nombre de pistes ont été étudiées, puis quelques-unes ont été retenues. Pour des raisons d’espace, nous nous contenterons de présenter brièvement les principales solutions envisagées en y adjoignant quelques exemples traductologiques le cas échéant. Notons par ailleurs que nous devrons parfois recourir à des sources secondaires ou tertiaires afin de simplifier l’exercice.

Le point de départ de l’exploration est la question suivante : quelles méthodes, approches, théories ou disciplines permettent d’étudier les notions telles qu’elles existent dans la littérature savante pertinente ? Bien qu’assez inclusif, cet énoncé rejette toutefois à dessein les discours entre autres « profanes », « professionnels » et « préscientifiques » sur la traduction. En dépit de leur nature bigarrée, les pistes qui suivent ont toutes, à divers degrés, influencé notre démarche.

2.2.1 L’analyse (philosophique) de concept

Lorsqu’on s’intéresse à une notion précise comme celle de distance, l’une des avenues qui paraissent évidentes pour la cerner est sans doute l’analyse (philosophique) de concept. En traductologie, Chesterman (2017 : ix) affirme que sa compilation Reflections on Translation Theory relève essentiellement de la « conceptual analysis », mais il s’avère que l’auteur emploie le terme dans un sens extrêmement large pour parler, comme l’indique le titre de l’ouvrage, de « réflexion théorique », laquelle englobe toutefois incontestablement l’analyse de concept (voir aussi Williams et Chesterman 2002/2014 : 93-95). Entre autres exemples, Brian Harris (2011) et Sonia Vandepitte (2017) se réclament de cette approche en ce qui concerne respectivement les concepts de traductologie/translatology et de translation quality assessment.

Dans une introduction très générale à l’analyse de concept, le philosophe Joachim Horvath explique que :

Conceptual analysis is one of the main traditional methods of philosophy, arguably dating back to Plato’s early dialogues. The basic idea is that questions like ‘What is knowledge ?’, ‘What is justice ?’, or ‘What is truth ?’ can be answered solely on the basis of one’s grasp of the relevant concepts. […] Unfortunately, there are not many focussed discussions of the method of conceptual analysis, which often tend to be intertwined with other philosophical issues.

Horvath 2023 : s. p.

En effet, il n’existe pas de méthode bien définie pour mener une analyse de concept, exercice dont la définition varie de toute façon fortement d’un penseur à l’autre. Le philosophe Michael Beaney résume quant à lui le sujet plus large de l’analyse en philosophie comme suit :

Analysis has always been at the heart of philosophical method, but it has been understood and practised in many different ways. Perhaps, in its broadest sense, it might be defined as a process of isolating or working back to what is more fundamental by means of which something, initially taken as given, can be explained or reconstructed.

Beaney 2003/2021 : s. p.

Compte tenu du caractère fort diversifié de l’analyse de concept en philosophie (voir Rodgers 1993/2000), nous devrons nous satisfaire de ces définitions plutôt vagues, mais retenons qu’il s’agit grosso modo de remonter aux origines d’une notion afin d’en déterminer l’essence et que la manière de procéder comme le résultat à atteindre demeurent assez ouverts. Étant donné qu’elle s’occupe surtout de l’inhérence des concepts, cette approche ne satisfait pas au critère de fonder notre méthode sur la représentation d’une notion dans la littérature d’une discipline. Néanmoins, elle demeure utile à notre étude en ce qu’elle permet d’explorer la notion de distance librement et, ainsi, de préparer le terrain pour la suite plus ciblée de la démarche.

2.2.2 La revue de la littérature et la bibliométrie

Si l’on s’attarde aux nombreux textes traductologiques qui s’articulent autour d’une ou de plusieurs notions, on constate que la manière d’exposer ces notions s’inspire souvent d’une forme de revue de la littérature, encore que celles-ci ne soient que rarement menées de manière méthodique. Pourtant, il existe de nombreux ouvrages et articles qui détaillent les divers types de revues de la littérature et traitent des aspects méthodologiques de la démarche (p. ex. Snyder 2019 ; Sutton, Clowes et al. 2019). Parmi les trois ouvrages traductologiques de méthodologie qui ont été mentionnés dans la section 2.1, la question est abordée de manière plutôt superficielle dans The Map (Williams et Chesterman 2002/2014 : 91-92, 101) comme dans Researching Translation and Interpreting (Angelelli et Baer 2016c : 11). Quant à Research Methodologies in Translation Studies (Saldanha et O’Brien 2013/2014 : 19-20), on y présente la revue de la littérature dans ses grandes lignes en y reprenant la définition d’Arlene Fink, à savoir : « […] a systematic, explicit, and reproducible method for identifying, evaluating, and synthesizing the existing body of completed and recorded work produced by researchers, scholars, and practitioners » (Fink 1998/2020 : 3). Il va sans dire qu’aucune recherche digne de ce nom, notamment consacrée à une notion précise, ne peut se passer d’un état de la question. Mentionnons également que des approches relevant des méthodes qualitatives, comme l’analyse thématique et l’analyse de contenu, peuvent être mises à contribution dans le cadre d’un tel exercice (voir Vaismoradi, Turunen et al. 2013 ; Mikkonen et Kääriäinen 2020).

Pour ce qui est des approches bibliométriques (voir Andrés 2009 ; De Bellis 2009), si elles sont employées depuis assez longtemps en traductologie, elles y sont de plus en plus prisées et leur méthode, de mieux en mieux documentée (p. ex. van Doorslaer 2016 ; Rovira-Esteva et Franco Aixelà 2018). Nadja Grbić explique que la bibliométrie couvre quatre grands domaines, soit : « (a) the evolution and (b) the characterization of a given field, (c) the evaluation of scholarly communities and (d) diffusion studies, which focus on the evolution and transfer of ideas within and across disciplines » (2013 : 21). Dans le cadre de notre étude, c’est le dernier axe, celui qui touche l’évolution des idées dans une discipline, qui se révèle utile.

Une fois combinées, la revue de la littérature et la bibliométrie permettent de brosser un portrait assez complet d’un thème ou d’une notion. On pourrait par ailleurs affirmer que la bibliométrie est le pendant quantitatif, descriptif et « péritextuel » (c’est-à-dire qu’elle concerne surtout la périphérie des textes, notamment les titres, les auteurs et les références) de la revue de la littérature, quant à elle qualitative, critique et « textuelle » (c’est-à-dire qu’elle concerne surtout le contenu des textes), car les deux approches partagent un certain nombre d’objectifs en dépit de leurs différences fondamentales[9]. Une recherche sur Internet à l’aide du terme « literature review bibliometric analysis » renvoie d’ailleurs à de nombreux résultats pertinents, preuve que les deux approches sont souvent conjuguées du fait de leur complémentarité (p. ex. Linnenluecke, Marrone et al. 2020).

2.2.3 Les approches « historique », « politique » et « scientifique »

Dans un article portant sur l’analyse des concepts « fondamentaux », le chercheur en relations internationales Felix Berenskoetter (2017) présente trois approches qu’il nomme « historical », « political (critical) » et « scientific[10] » ; celles-ci correspondent respectivement aux travaux de Reinhart Koselleck, de Michel Foucault et de Giovanni Sartori.

D’abord, en ce qui concerne l’approche « historique » en traductologie, certains auteurs ont abordé l’histoire des concepts (ou Begriffsgeschichte) pour explorer les liens entre la traduction et l’évolution des concepts (p. ex. Munday 2012 ; Pym 2012 ; Hermans 2022 : 80-86). Au sujet de son approche, Koselleck explique simplement que : « […] this method uncovers those concepts which can serve as the basis for theories, and then examines thematically how such concepts change over time » (1972/2011 : 21, traduit par Michaela Richter). Cependant, il ne semble pas exister de méthode très précise pour effectuer l’histoire d’un concept (voir Ifversen 2011 ; 2018). Outre l’histoire des concepts, d’un point de vue historique, on mentionne parfois l’historiographie de la linguistique comme modèle potentiel pour la traductologie (p. ex. Swiggers 1990, cité notamment dans d’Hulst 1995 et dans Lépinette 1997).

En ce qui a trait à l’approche « politique » en traductologie, l’archéologie et la généalogie foucaldiennes ont été employées pour analyser les discours sur la traduction (p. ex. Venuti 1991 ; Ladmiral 1995 ; Basalamah 2008). Pier-Pascale Boulanger, par exemple, effectue l’examen des théories postmodernes de la traduction en adoptant l’archéologie, et non la généalogie, une décision qu’elle justifie comme suit :

À notre sens, la perspective archéologique convient mieux à l’étude des transformations locales et de la spécificité des discours sur la traduction. La généalogie, pour sa part, est plus générale et cherche plutôt à repérer les lieux où se font les rituels du pouvoir dans une structure de conflits entre dominants et dominés.

Boulanger 2002 : 6, l’italique est de l’autrice

Cette distinction entre les deux approches est soutenue par d’autres spécialistes (p. ex. Kendall et Wickham 1999 : 31 ; O’Farrell 2005 : 64-65, 67-69, 129, 138 ; Keller 2018 : 71) qui s’entendent d’ailleurs pour affirmer qu’il n’existe pas de méthode ad hoc pour pratiquer l’analyse foucaldienne du discours (p. ex. Kendall et Wickham 1999 : 3-4 ; Arribas-Ayllon et Walkerdine 2017 : 110 ; Keller 2018 : 78).

Enfin, à propos de l’approche « scientifique », Berenskoetter (2017 : 165-166) explique que l’objectif est de découvrir comment un concept se transforme lors de son passage du général, de l’abstrait et du théorique, c’est-à-dire de son « intension », au particulier, au concret et à l’empirique, c’est-à-dire à son « extension » (voir aussi Goertz 2006/2020 : 244-271 ; 2009). Dans le premier chapitre de l’ouvrage collectif que dirige Sartori (1984), ce dernier expose une méthode détaillée qui permet notamment d’effectuer la « reconstruction » d’un concept à partir de la littérature le concernant (voir aussi Knafl et Deatrick 1993/2000 : 47-48 ; Gerring 2001/2012 : 106-140 ; Tähtinen et Havila 2019). Bien qu’à notre connaissance inédite en traductologie, cette approche résolument pratique se révèle certainement la plus prometteuse des trois pour une étude comme la nôtre.

En effet, en ce qu’elles s’avèrent surtout pertinentes pour analyser les « grands » concepts à teneur idéologique et sociale, les approches « historique » et « politique » ne nous paraissent pas aisément exploitables dans le cadre de la présente recherche, quant à elle d’ampleur plutôt restreinte et de nature assez pragmatique (voir Guilhaumou 2006 : 11-43). Cependant, ces deux approches peuvent servir de sources d’inspiration à l’instar d’incontournables travaux d’envergure comme Keywords (Williams 1976/1985), le Vocabulaire européen des philosophies (Cassin 2004/2019) ou encore le projet « Genealogies of Knowledge[11] », auquel participent d’ailleurs des traductologues.

2.2.4 Constat général quant à la méthodologie de l’étude des notions savantes

En plus des approches exposées jusqu’ici, nous avons considéré d’autres options prometteuses qui n’ont pu être présentées faute d’espace, notamment certaines relevant des humanités numériques comme la logométrie ou la textométrie (voir Guaresi 2019 ; Pincemin 2020) et « la lecture et l’analyse conceptuelle de textes assistées par ordinateur » (LACTAO) (voir Chartier, Sainte-Marie et al. 2012 ; Meunier 2022). Par ailleurs, la terminologie, la sémantique lexicale, la linguistique de corpus et les sciences de l’information ne sont que quelques exemples de disciplines pertinentes pour une étude comme la nôtre (voir Bowker et Delsey 2016 ; L’Homme 2020 ; Faber et L’Homme 2022). Rappelons également qu’il existe une littérature extrêmement riche en matière d’analyse de concept dans certaines disciplines, notamment en études commerciales, en sciences politiques et en sciences infirmières.

En substance, il ressort de ce panorama que la réflexion sur les enjeux méthodologiques entourant l’étude des notions à partir des discours savants est toujours à approfondir. Nous constatons en outre que plusieurs méthodes ont beaucoup plus en commun qu’il peut y sembler à première vue et considérons donc qu’un vaste examen des diverses approches devrait être mené[12]. Cet exercice pourrait d’ailleurs contribuer à dépasser les guerres de clocher qui minent inutilement l’idéal scientifique.

2.3 Les grandes lignes de la méthode cartographique

Après avoir considéré toutes les options présentées dans la section 2.2, il convient de procéder comme suit pour cartographier la notion de distance : d’abord, en proposer une analyse d’inspiration philosophique afin de la cerner avec un minimum d’a priori (section 3.1), puis lui consacrer un examen à l’aide de la bibliométrie et de la revue de la littérature afin de la situer dans le paysage traductologique (section 3.2). Cette démarche allant du général au particulier évoque d’ailleurs celle de Sartori (1984), que Berenskoetter résume ainsi :

[…] the approach seeks to understand how a concept is altered in the process of application, or operationalisation, when it moves from the abstract level, where it carries a general meaning, to the concrete empirical level, where it functions as a ‘data container’.

Berenskoetter 2017 : 166

Certaines des autres approches explorées seront mises à contribution lorsqu’opportun, et les détails de la méthode seront précisés au fur et à mesure de la démarche.

3. La notion de distance en elle-même et dans le discours traductologique

3.1 La notion de distance en elle-même

3.1.1 Pourquoi la distance ?

Avant de nous occuper de la question centrale, soit : qu’est-ce que la distance ?, une question préalable se pose : pourquoi avoir adopté la notion de distance pour penser le problème à l’examen, à savoir celui de l’effet de l’« écart » entre langues-cultures sur la traduction ? Si ce choix est en partie subjectif, l’exposé suivant, lequel reprend d’ailleurs celui amorcé dans l’introduction, devrait démontrer que la notion de distance est particulièrement idoine.

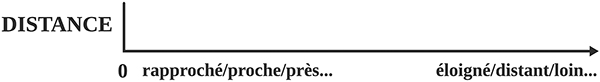

Pour ne citer que quelques notions envisageables parmi plusieurs autres, nous considérons celle d’altérité comme binaire et celle de différence comme ponctuelle, contrairement à la distance, quant à elle scalaire (autrement dit, elle peut prendre n’importe quelle valeur sur une échelle) et globale. Ensuite, c’est-à-dire une fois la notion de distance retenue, on peut se demander pourquoi la préférer à son antonyme naturel, soit proximité. En fait, sur le modèle de paires semblables comme largeur/étroitesse, force/faiblesse et hauteur/bassesse, il s’avère que le membre « supra » possède souvent un sens neutre et un sens connoté (positivement), alors que le membre « infra » n’a généralement qu’un sens connoté (négativement). En effet, si la distance peut être « longue » ou « courte », voire « nulle », il n’en va pas de même pour la proximité, qui ne se prête pas à exprimer l’éloignement. Ce phénomène est étudié en sémantique lexicale et en linguistique cognitive ; dans le modèle de D. Alan Cruse et Pagona Togia (1995), par exemple, la distance correspond à un domaine de type « monoscalaire », au même titre que la longueur, le poids ou la vitesse. Ainsi, pour ce qui est de la longueur :

[…] why do we have a scale of LENGTH rather than a scale of ‘SHORTH’ ? Firstly, more length is more salient than more shortness. Secondly, there is an end-point at the short end, but none at the long end. Thirdly, length is much more easily calibratable than shortness. Hence, a scale of LENGTH is well motivated.

Cruse et Togia 1995 : 119

Cette analyse s’applique également au cas de la distance, par opposition à la proximité (voir la figure 1). La distance ne possède ainsi qu’une seule propriété, à savoir son ampleur.

Figure 1

La notion de distance, représentée selon le modèle de Cruse et Togia (1995)

En somme, la distance, considérée ici comme une notion savante, permet entre autres de s’affranchir des binarismes souvent décriés en traductologie comme ailleurs et d’épouser une posture holiste par rapport à la question qui nous occupe. Évidemment, ce point de vue ne signifie pas que la notion de distance est exempte d’écueils.

3.1.2 Qu’est-ce que la distance ?

L’examen de la distance se poursuit par le recours d’abord à des dictionnaires généralistes pour jeter un éclairage pratique sur la notion, puis à des écrits savants pour enrichir l’analyse d’un point de vue spécialisé.

Lorsqu’on consulte des dictionnaires de langue française (p. ex. le Dico en ligne Le Robert[13] et Usito[14]), on trouve généralement quatre acceptions pour le mot distance. Les trois premières, sémantiquement neutres contrairement à la quatrième, connotée au chapitre de l’ampleur, pourraient se condenser à peu de choses près sous les termes 1) distance spatiale, 2) distance sociale et 3) distance temporelle. Si les acceptions du mot distance varient d’un dictionnaire à l’autre, elles s’avèrent tout de même assez stables, et ce, même au-delà de la langue française. Par exemple, en japonais, langue très éloignée du français s’il en est, dans le dictionnaire Daijirin (大辞林[15]), l’entrée du mot correspondant à distance, à savoir 距離 [kyori], comporte quatre acceptions, qui se résument comme suit : 1) distance spatiale, 2) distance abstraite, 3) distance sociale et, en mathématiques, 4) distance euclidienne. Dans un autre dictionnaire de langue japonaise, le Kōjien (広辞苑[16]), on trouve deux acceptions pour le même mot : 1) le sens générique, qui subsume les trois premières acceptions du Daijirin, et 2), la distance euclidienne. En faisant abstraction du sens connoté en français et du sens mathématique en japonais, on constate que la distance spatiale, sans contredit l’acception prototypique de la notion, de même que la distance sociale sont communes aux deux langues ou du moins aux quatre sources citées, mais surtout que les différences qui subsistent sont en fait superficielles.

En effet, la notion de distance est employée de manière générale pour parler de l’écart qui sépare deux choses quelles qu’elles soient et de l’envergure de cet écart. De ce fait, il semble raisonnable d’affirmer que cette définition très large est universelle, encore que les « types » de distances puissent varier notamment selon les langues-cultures et les époques. Précisons également que nous ne souhaitons pas nous lancer dans une analyse étymologique puisque cette avenue paraît foncièrement contreproductive[17].

Quant aux perspectives savantes sur la notion de distance, premièrement, d’un point de vue tant corporel que mental, la chercheuse en psychologie sociale Simone Schnall fait appel à la théorie des niveaux de représentation pour expliquer que :

[…] the central construct of psychological distance manifests itself in various domains, including space (close vs. far), time (now vs. later), social distance (self vs. other), and hypothetical distance (likely vs. unlikely […]). […] Overall, findings derived from the construal level framework suggest that psychological distance is a fundamental dimension that is used to organize experiences and concepts, thus lending support to the notion that distance, whether concrete or abstract, constitutes a fundamental embodied metaphor.

Schnall 2014 : 238

La conception même de la distance, autrement dit, s’avère absolument essentielle à la vie humaine en société. Deuxièmement, d’un point de vue à la fois scientifique et technique, dans la préface de l’Encyclopedia of Distances, les mathématiciens Michel Marie Deza et Elena Deza rappellent que :

[…] distance metrics have become an essential tool in many areas of Mathematics and its applications include Geometry, Probability, Statistics, Coding/Graph Theory, Clustering, Data Analysis, Pattern Recognition, Networks, Engineering, Computer Graphics/Vision, Astronomy, Cosmology, Molecular Biology, and many other areas of science. […] Often the same distance metric appears independently in several different areas ; for example, the edit distance between words, the evolutionary distance in Biology, the Levenstein distance in Coding Theory, and the Hamming+Gap or shuffle-Hamming distance.

Deza et Deza 2006/2016 : xv-xvi

Les mesures de distance sont effectivement employées dans une foule de domaines spécialisés, ce qui témoigne de la formidable productivité de la notion de distance, dont elles procèdent. Ainsi, en dépit de leurs domaines aux antipodes, ces deux contributions savantes attestent du caractère fondamental comme du riche potentiel de la notion.

3.1.3 Conclusions quant à la notion de distance en elle-même

En substance, la notion de distance concerne l’écart entre des éléments de quelconque nature ainsi que l’ampleur de cet écart. Elle se révèle à la fois élémentaire et multiple, car elle se rapporte aussi bien aux phénomènes naturels les plus simples qu’aux réflexions humaines les plus complexes. Elle se manifeste par ailleurs tantôt comme une donnée concrète et inéluctable, tantôt comme une construction abstraite et sophistiquée. Partant, il est possible de concevoir une myriade d’emplois de la notion de distance d’un point de vue traductif, mais l’examen qui suit permettra de découvrir comment elle est réellement employée par les traductologues.

3.2 La notion de distance dans le discours traductologique

3.2.1 Le terme « distance » dans les textes traductologiques influents

Dans l’introduction, nous affirmions que l’idée de distance est évoquée, voire invoquée à une fréquence plutôt étonnante dans la littérature savante sur la traduction sans n’y être jamais définie, objectivée ou problématisée. Pour prouver cette allégation de manière empirique, nous nous sommes inspiré d’une étude bibliométrique de Javier Franco Aixelá (2013) qui exploite le critère de recherche « Impact » dans la Bibliografía de Interpretación y Traducción[18] (dorénavant BITRA) pour déterminer quels sont les textes les plus souvent cités en traductologie et donc, dans une certaine mesure, les plus « influents » (voir aussi Franco Aixelá et Rovira-Esteva 2015).

Ainsi, le 20 janvier 2023, nous avons généré la liste des 100 textes traductologiques les plus fréquemment cités selon BITRA. Pour ce faire, nous avons dû utiliser le terme « 91i » dans le champ « Impact », ce qui signifie que, au moment de la requête, tous ces textes possédaient au moins 91 « citations » recensées dans la base de données[19]. Grâce à nos accès institutionnels, nous avons pu consulter 41 textes en format PDF et 11 textes sur la plateforme Ebook Central[20], pour un total de 52 textes, tous en anglais. Nous avons alors effectué une recherche plein texte dans ces écrits avec le terme « distance », puis, à partir des résultats obtenus, nous avons rejeté les textes dans lesquels les occurrences se sont révélées non pertinentes parce qu’anecdotiques ou relevant de thèmes hors sujet comme la formation ou l’interprétation « à distance »[21]. Mentionnons que cette méthode à optique sémasiologique ne peut que fortement sous-évaluer la véritable fréquence de la notion de distance dans le discours traductologique étant donné que d’autres dénominations que « distance », notamment ses quasi-synonymes (p. ex. « éloignement »), antonymes (p. ex. « proximité ») ou dérivés (p. ex. « distant »), peuvent évidemment être employées dans des acceptions utiles pour notre étude. Si cette méthode comporte également certains biais, dont ceux de disponibilité, d’autorité et d’ancienneté, elle présente en revanche l’avantage d’être entre autres simple, reproductible et transposable. Quoi qu’il en soit, nous avons découvert d’une part que, peu ou prou, la moitié des textes sondés renfermaient au moins une occurrence pertinente du terme « distance » et, d’autre part, que la notion n’était effectivement jamais véritablement problématisée. En guise d’exemple, nous présentons ci-dessous six extraits qui concernent tous le processus traductif et le produit qui en découle :

-

Where the linguistic and cultural distances between source and receptor codes are least, one should expect to encounter the least number of serious problems, but as a matter of fact if languages are too closely related one is likely to be badly deceived by the superficial similarities, with the result that translations done under these circumstances are often quite poor. (Nida 1964/2000 : 130, le gras est de nous)

-

[…] the extent to which a text is translatable varies with the degree to which it is embedded in its own specific culture, also with the distance that separates the cultural background of source text and target audience in terms of time and place. (Snell-Hornby 1988/1995 : 41, l’italique est de l’autrice, le gras est de nous)

-

[…] popular beliefs notwithstanding, the distance between languages, textual traditions and/or entire cultures seems to have no automatic bearing on the extent of interference. (Toury 1995/2012 : 312, l’italique est de l’auteur, le gras est de nous)

-

A heterofunctional translation is used if the function or functions of the original cannot be preserved as a whole or in the same hierarchy for reasons of cultural and/or temporal distance. (Nord 1997/2018 : 49, l’italique est de l’autrice, le gras est de nous)

-

The greater the distance between an author’s source culture and the receiving culture of the author’s work, the greater will be the impetus to simplify. (Tymoczko 1999 : 23-24, le gras est de nous)

-

[…] the strategies used by the translator vary according to the distance between the language pairs used in the translation […]. (PACTE Group 2003 : 49, le gras est de nous)

À la lecture de ces quelques passages extraits de contributions traductologiques influentes, on remarque la coexistence de conceptions parfois complémentaires et parfois incompatibles en matière de distance notamment linguistique, culturelle et temporelle, et ce, au regard de thèmes aussi variés et fondamentaux que ceux de problème, de qualité, de traductibilité, d’interférence, de fonction, de simplification et de stratégie. Bien que souvent formulées comme des faits établis, ces affirmations peuvent être traitées comme des hypothèses prédictives et donc, en principe, être testées empiriquement (voir Toury 1995/2012 : 300-303 ; Chesterman 2017 : 12-14, 130-134). À ce propos, dans le cadre d’une étude consacrée à l’influence de la distance entre langues-cultures sur la traduction, nous nous sommes intéressé aux références culturelles présentes dans deux films québécois francophones afin de comparer le degré d’intervention dont témoignent les tactiques employées pour rendre ces références culturelles sous forme de sous-titres en anglais et en japonais (Lehoux-Jobin 2021). Les données indiquent que la traduction des références culturelles représente globalement un plus grand défi pour les traducteurs qui travaillent vers le japonais que pour ceux qui travaillent vers l’anglais, un résultat que nous attribuons notamment à la distance entre langues-cultures (Lehoux-Jobin 2021 : 48). À notre connaissance, il s’agit de la première étude empirique menée explicitement du point de vue de la distance entre langues-cultures en traduction.

3.2.2 Les textes traductologiques dont le titre contient le terme « distance »

Dans le cadre de notre étude sur le concept de culture en traductologie (Lehoux-Jobin 2020), nous avons d’emblée restreint la portée de l’analyse selon certains paramètres bien définis. Si les critères fixés à cette occasion convenaient au concept de culture, omniprésent en traductologie, il n’en va pas de même pour la notion de distance, qui n’y trouve aucun écho appréciable. Ainsi, les paramètres de l’analyse doivent être établis d’abord selon les objectifs intrinsèques de la démarche, mais également en fonction de la notion à l’examen.

Dans le but de déterminer les manières dont le terme « distance » est employé dans la littérature traductologique, nous avons effectué une recherche le 26 janvier 2023 à l’aide des deux principales bases de données bibliographiques de la discipline, soit BITRA et la Translation Studies Bibliography[22] (dorénavant TSB) qui comportent respectivement plus de 90 000 et 37 700 entrées. Afin d’optimiser la pertinence des résultats, nous avons choisi de circonscrire la recherche aux champs « Titre » de BITRA et « (Sub)Title » de TSB en utilisant de part et d’autre le terme « distance ». Si ce critère sémasiologique permet de restreindre de manière impartiale et dans des limites raisonnables le corpus à étudier, il exclut toutefois de nombreux textes fort pertinents dont le titre ne contient pas le terme « distance » mais plutôt, par exemple, « translation between unrelated languages and cultures » (Wakabayashi 1991), « non-intra-IE [Indo-European] interpretation » (Setton 1993), « translation between distant languages » (Wienold 2004) ou encore « traduction entre langues étroitement apparentées » (García Yebra 2004), sans parler des nombreux textes utiles malgré leur titre qui n’en laisse rien paraître (p. ex. Richard 1998, dont le titre est « Traduire l’ignorance culturelle »).

Une fois les résultats nettoyés, notamment pour éliminer les doublons, 106 entrées subsistent. Au chapitre de la langue, on trouve 76 textes en anglais, 12 en espagnol, 7 en français, 5 en allemand, 3 en chinois et 1 chacun en catalan, en italien et en serbo-croate. Bien que de nombreux textes publiés dans des langues autres que l’anglais et le français paraissent extrêmement porteurs, nous avons dû les rejeter en raison des limites de nos compétences linguistiques. Ensuite, à partir des titres et des résumés, voire des textes eux-mêmes au besoin et lorsque possible, un premier tri manuel parmi les 83 textes restants a été effectué afin d’éliminer les écrits hors sujet. Du nombre, nous avons jugé que 50 textes n’étaient pas pertinents pour les motifs suivants : 41 traitent simplement de formation ou d’interprétation à distance, 4 concernent des mesures de distance relevant fondamentalement de la linguistique, 3 n’ont en fait rien à voir avec la traduction et 2 constituent des témoignages de traducteurs. Nous avons ensuite entamé des recherches pour trouver les 33 textes subsistants et sommes parvenu à tous les obtenir grâce à nos accès institutionnels, mais, pour des raisons pratiques, nous avons finalement décidé de n’étudier que les articles et les chapitres, qui sont au nombre de 30.

Pour catégoriser la manière dont la notion de distance est utilisée dans ces textes, nous avons eu recours à la « méthode matricielle » proposée notamment par Sartori (1984 : 40-42) pour l’analyse de concept (en sciences sociales) et par Gerzymisch-Arbogast (2001 : 92-94) pour la revue de la littérature (en traductologie). En fait, il s’agit de construire un tableau dont les lignes correspondent aux textes étudiés et les colonnes, aux critères d’analyse. Cette méthode est présentée dans Health Sciences Literature Review Made Easy : The Matrix Method (Garrard 1999/2017), ouvrage duquel nous nous sommes inspiré pour l’exercice. D’emblée, de grands ensembles ont émergé assez naturellement[23]. Sans surprise, on trouve plusieurs textes qui traitent de problèmes, de difficultés ou de particularités découlant de la distance linguistique, culturelle, temporelle ou autre (7 textes). On peut également regrouper un certain nombre d’écrits qui ont en commun d’emprunter une perspective théorique, philosophique ou herméneutique par rapport à la notion de distance (6 textes). D’autres textes, encore, concernent des mesures de distance linguistique pertinentes pour la traductologie, qu’il s’agisse d’évaluer les traductions ou de comparer la langue traduite à la langue non traduite (7 textes). Une autre catégorie qui se dégage est celle des textes qui portent sur des distances interpersonnelles, essentiellement dans la traduction de récits (4 textes). Certains écrits s’avèrent toutefois plus difficiles à classer, car la distance y est présente tantôt de manière originale, tantôt de manière accessoire (6 textes).

En fin de compte, il apparaît possible de définir quatre grandes familles d’emplois de la distance dans les textes traductologiques qui s’en réclament en toutes lettres : 1) les études sur les défis de traduction attribuables aux distances ; 2) les études conceptuelles sur la distance en traduction ; 3) les études qui exploitent des mesures de distance linguistique à des fins traductologiques ; et 4) les études sur les distances sociales, surtout dans la traduction de textes narratifs. Évidemment, cette catégorisation ne constitue que le point de départ d’un examen qui mériterait d’être approfondi, notamment du point de vue des « types » de distances en présence, mais la gamme d’emplois de la notion en traductologie est désormais établie dans ses grandes lignes.

3.2.3 Conclusions quant à la notion de distance dans le discours traductologique

Bien qu’écourtée pour des raisons d’espace, l’analyse rétrospective de la notion de distance, d’abord dans les textes influents puis dans les textes dont le titre contient « distance », aura permis de mettre en exergue le fait que la notion est utilisée de manière fréquente et diversifiée, mais que, paradoxalement, très peu de traductologues la traitent comme un concept à part entière. Dans les circonstances, nous espérons avoir établi la nécessité d’une véritable problématisation de la notion de distance en traduction et croyons par ailleurs avoir posé les jalons de la réflexion prospective à venir. Il est également à souhaiter que d’autres chercheurs proposent de nouveaux éclairages sur la notion, voire la mettent en doute, afin qu’elle finisse par acquérir le statut de concept traductologique qui lui revient.

À ce chapitre, bien qu’elle s’avère un « non-concept » en traductologie, l’une des critiques qu’on pourrait adresser à la notion de distance est de participer d’une métaphorisation spatiale ou cinétique de la traduction que d’aucuns considèrent comme eurocentrique et dominante. Par exemple, selon Rainier Grutman : « Contemporary conceptualizing of translation tends to focus on space at the expense of other dimensions (e.g., time) » (2021 : 1). La question de l’importance accordée à l’espace dans la réflexion métatraductive ne fait cependant pas consensus, car Sherry Simon avance que « [t]ime has been uppermost in the humanist model of translation […] [and] [t]his vertical conception of translation remains at the forefront of the hermeneutic tradition » (2018 : 98) et Sun soutient que « […] the spatialization of translation remains under-theorized and unsystematically treated » (2021 : 11). Quoi qu’il en soit, il importe de préciser que si la notion de distance dans son acception prototypique s’avère inextricablement tributaire du concept d’espace, elle n’entretient pas de liens nécessaires avec lui en ce qui a trait aux distances notamment linguistique, culturelle et temporelle, lesquelles relèvent plutôt du sens fondamental de la notion (voir la section 3.1.3). En somme, si pour Grutman (2021 : 7) la métaphore cinétique de la traduction n’en est qu’une parmi d’autres, pour nous, fort des sources que nous avons citées (voir la section 3.1.2), l’acception spatiale de distance n’en est également qu’une parmi d’autres.

4. Conclusion

Dans le présent article, nous nous sommes attaché à cartographier la notion de distance en traductologie de manière fondamentalement descriptive et inductive, mais il nous a également paru essentiel d’intégrer à cette cartographie une analyse conceptuelle de la distance en elle-même ainsi qu’un argumentaire engagé en faveur de la notion. Évidemment, la réflexion métaméthodologique a, par la force des choses, réduit l’espace que nous pouvions consacrer à l’examen de la notion. C’est notamment pour cette raison que la cartographie demeure incomplète, mais il importe de garder à l’esprit qu’une telle démarche ne peut de toute manière prétendre à l’exhaustivité. Au demeurant, il s’avérait pour nous primordial de présenter dans un seul et même texte la méthode en principe et son application en pratique.

La méthode de cartographie conjugue des apports issus notamment de l’analyse (philosophique) de concept, de la bibliométrie et de la revue de la littérature, et s’inspire librement d’autres approches que nous avons mentionnées au fil du texte, dont celle de Sartori (1984). En résumé, nous avons : 1) retracé le parcours qui nous a conduit à la notion de distance ; 2) défendu la pertinence de la notion pour la traductologie ; 3) présenté des exemples de disciplines connexes où la notion existe en tant que concept ; 4) démontré le manque de problématisation entourant la notion en traductologie ; 5) justifié le choix de la notion en la comparant à d’autres et en l’opposant à son antonyme ; 6) cerné la notion au moyen d’acceptions dictionnairiques dans deux langues non apparentées et de perspectives savantes contrastées ; 7) exposé la présence de la notion dans un corpus de textes traductologiques influents constitué objectivement à partir de données bibliométriques ; et 8) catégorisé de manière critique le recours à la notion dans un corpus de textes traductologiques ciblés en employant la méthode matricielle de revue de la littérature. La démarche a été paramétrée selon les spécificités de la notion de distance en traductologie, mais elle pourrait servir de source d’inspiration pour d’éventuelles études similaires. Cela dit, nous avons vite constaté que d’importants obstacles doivent être surmontés lors de la compilation de corpus à des fins de recherches métadisciplinaires, qu’il s’agisse d’accéder aux textes savants en format numérique (voir Jentsch et Porada : 2021) ou, a fortiori, d’obtenir la permission d’importer ces derniers dans des outils informatiques spécialisés (voir Bowker et Pearson 2002 : 58-74). Par ailleurs, il est manifeste que la recherche conceptuelle à optique sémasiologique est beaucoup plus facile à mener que celle à optique onomasiologique sachant que s’il est relativement simple de trouver une notion à l’aide d’une désignation dans un corpus textuel, faire le chemin inverse représente un défi de taille. Bien qu’exploratoire, cette démarche élaborée de manière réflexive constitue une étape inévitable dans la construction d’un appareillage théorico-méthodologique qui, à terme, devrait permettre de mieux encadrer l’étude des notions à partir des discours savants. Cependant, aucune méthode, aussi sophistiquée soit-elle, ne saurait être totale ; en effet, l’intuition comme la sérendipité joueront toujours un rôle de premier plan, quel que soit le type de recherche.

En terminant, s’il ne nous semble pas particulièrement préoccupant que la traductologie importe bien davantage de concepts, de théories et de méthodes qu’elle n’en exporte (voir Brems, Meylaerts et al. 2014 : 5-7), il nous paraît en revanche beaucoup plus néfaste qu’elle ne s’occupe pas de questions qui lui sont pourtant centrales. Il s’agit d’ailleurs là du point commun des deux grands objectifs du présent article, l’un primaire, celui de la notion de distance, l’autre subsidiaire, celui des enjeux méthodologiques, voire épistémologiques de la recherche théorique et métadisciplinaire. En effet, il est plus que temps de problématiser d’une part des questions aussi primordiales pour la traductologie que celle de la méthodologie de l’étude des concepts et, d’autre part, des notions aussi fondamentales pour la traduction que celle de distance.

Appendices

Remerciements

De nombreuses personnes m’ont conseillé et soutenu au cours de la rédaction de cet article, mais je tiens à exprimer ma reconnaissance tout particulièrement à Salah Basalamah, à Andrew Chesterman, à Álvaro Echeverri, à Marie-Claude L’Homme et à Jean-Guy Meunier pour leur aide généreuse et désintéressée. Bien évidemment, je suis le seul responsable des erreurs qui pourraient se trouver dans le texte. Je remercie également le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour la bourse de doctorat qui m’a été octroyée.

Notes

-

[1]

Atlan, Corinne (2022) : Le pont flottant des rêves. Lille : La Contre Allée.

-

[2]

En ce qui concerne la distance temporelle, on pourrait se référer aux « time-restricted theories » de Holmes (1972/1988).

-

[3]

Sur l’apport de Sun à la notion de distance en traduction, voir Lehoux-Jobin (2022 : 678).

-

[4]

Chesterman (2017 : 131) propose par ailleurs des exemples d’hypothèses permettant d’objectiver le concept de distance en ce qui concerne l’écart entre un texte source et un texte cible.

-

[5]

On considère généralement les termes notion et concept comme des synonymes interchangeables, entre autres en terminologie (p. ex. Assal 1994 : 461), mais dans le cadre du présent article et du point de vue de la traductologie, nous préférerons lorsque possible le terme concept pour désigner une idée qui a été incontestablement problématisée (p. ex. le concept d’équivalence) et le terme notion pour indiquer une idée qui ne l’a pas véritablement été (p. ex. la notion de distance).

-

[6]

À propos de la méthodologie de la recherche théorique en traductologie, voir Gile, Dam et al. (2001) et Glynn (2021).

-

[7]

Au sujet de la méthodologie en traductologie, voir Zanettin et Rundle (2022 : 2-4) pour un tour d’horizon et Basalamah (2022 : 277-279) pour une réflexion critique.

-

[8]

Certains traductologues (p. ex. Ladmiral 2009 ; Raková 2017) emploient le terme métathéorique pour désigner grosso modo ce que nous appelons métadisciplinaire, mais, pour nous, ces deux termes ne sont pas synonymes puisque la « théorie » n’est que l’une des facettes d’une discipline comme la traductologie. Autrement dit, métadisciplinaire est un terme plus large que métathéorique.

-

[9]

Pour un aperçu des méthodes mixtes en traductologie, voir Meister (2018 : 70-72).

-

[10]

Si Berenskoetter emploie le vocable « scientific » pour nommer l’approche de Sartori, il précise que « [l]abelling this approach ‘scientific’ does not imply that the historical approach is ‘unscientific’ » (2017 : 164) et mentionne également que l’approche « politique » « […] overlaps with concept history and it makes the scientific approach part [sic] its object of analysis » (2017 : 167).

-

[11]

Genealogies of Knowledge (s.d.) : Using Corpora to Trace the Cross-Cultural Mediation of Concepts through Time : An interview with the coordinators of the Genealogies of Knowledge Research Network. Genealogies of Knowledge. Consulté le 26 janvier 2023, <http://genealogiesofknowledge.net/research-network/outputs-and-activities/using-corpora-to-trace-the-cross-cultural-mediation-of-concepts-through-time-an-interview-with-the-coordinators-of-the-genealogies-of-knowledge-research-network>.

-

[12]

Par exemple, Sartori (1984 : 22-24) comme Koselleck (voir Ifversen 2018 : 123-124) s’inspirent du « triangle » d’Ogden et Richards (1923). Du reste, la paire onomasiologie/sémasiologie est, par définition, au coeur de toute réflexion sur les concepts et leurs désignations.

-

[13]

Dico en ligne Le Robert (2022) : Distance. Dico en ligne Le Robert. <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/distance>.

-

[14]

Cajolet-Laganière, Hélène, Martel, Pierre, Masson, Chantal‑Édith et al., dir. (2022) : Distance. Usito. <https://usito.usherbrooke.ca/définitions/distance>.

-

[15]

Matsumura, Akira [松村明], dir. (1988/2006) : 距離 [kyori]. Daijirin [大辞林]. 3e éd. Dictionnaire électronique Super Daijirin 3.0 [スーパー大辞林 3.0], version 4.2.3, offerte dans l’application iOS Jisho [辞書], version 1.2.14 (239). Tokyo : Sanseido [三省堂].

-

[16]

Shinmura, Izuru [新村出], dir. (1955/1991) : 距離 [kyori]. Kōjien [広辞苑]. 4e éd. Tokyo : Iwanami Shoten [岩波書店], 688.

-

[17]

Entre autres exemples concernant l’approche étymologique, Dirk Delabastita explique que « […] in the large majority of cases etymologies are of interest only to lexicographers and language historians […], while no longer having any demonstrable impact on how the majority of contemporary ordinary language users think and name the world » (2008 : 238) et Wakabayashi soutient que « [i]t is particularly debatable as to what extent etymology comes into play when a particular term is used today, overlaid as it probably is by more recent associations […] » (2009 : 191).

-

[18]

Franco Aixelá, Javier, dir. (2001/2023) : BITRA. Bibliographie d’interprétation et de traduction. BITRA. Bibliografía de interpretación y traducción. Consulté le 26 janvier 2023, <https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=fr>.

-

[19]

Franco Aixelá, Javier, dir. (2001/2023) : Impact. BITRA. Bibliografía de interpretación y traducción. Consulté le 26 janvier 2023, <https://dti.ua.es/en/bitra/impact.html>.

-

[20]

Ebook Central (2023) : Welcome to Ebook Central. Ebook Central. Consulté le 26 janvier 2023, <https://about.proquest.com/en/products-services/ebooks-main>.

-

[21]

Les données complètes sont accessibles en ligne dans Borealis, le dépôt Dataverse canadien, à l’adresse <https://doi.org/10.5683/SP3/QQV5LQ>.

-

[22]

Gambier, Yves et van Doorslaer, Luc, dir. (2004/2023) : Welcome to the Translation Studies Bibliography. Translation Studies Bibliography. Consulté le 26 janvier 2023, <https://benjamins.com/online/tsb>.

-

[23]

Les données complètes sont accessibles en ligne dans Borealis, le dépôt Dataverse canadien, à l’adresse <https://doi.org/10.5683/SP3/QQV5LQ>.

Bibliographie

- Ambos, Björn et Håkanson, Lars (2014) : The Concept of Distance in International Management Research. Journal of International Management. 20(1):1-7.

- Andrés, Ana (2009) : Measuring Academic Research : How to Undertake a Bibliometric Study. Oxford : Chandos Publishing.

- Angelelli, Claudia V. et Baer, Brian James (2016a) : Introduction. In : Claudia V. Angelelli et Brian James Baer, dir. Researching Translation and Interpreting. Londres/New York : Routledge, 1-4.

- Angelelli, Claudia V. et Baer, Brian James, dir. (2016b) : Researching Translation and Interpreting. Londres/New York : Routledge.

- Angelelli, Claudia V. et Baer, Brian James (2016c) : Exploring translation and interpreting. In : Claudia V. Angelelli et Brian James Baer, dir. Researching Translation and Interpreting. Londres/New York : Routledge, 5-13.

- Argaud, Evelyne, Bellassen, Joël et Favaloro, Frine Beba, dir. (2021) : Distance entre langues, distance entre cultures : quelles incidences didactiques ? Paris : Éditions des archives contemporaines.

- Arribas-Ayllon, Michael et Walkerdine, Valerie (2017) : Foucauldian Discourse Analysis. In : Carla Willig et Wendy Stainton Rogers, dir. The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. Londres/Thousand Oaks : SAGE, 110-123.

- Assal, Allal (1994) : La notion de notion en terminologie. Meta. 39(3):460-464.

- Bal, Mieke (2002) : Travelling Concepts in the Humanities : A Rough Guide. Toronto/Buffalo : University of Toronto Press.

- Basalamah, Salah (2008) : Le droit de traduire : Une politique culturelle pour la mondialisation. Arras/Ottawa : Artois Presses Université/Les Presses de l’Université d’Ottawa.

- Basalamah, Salah (2022) : Conceptual research in translation studies. In : Federico Zanettin et Christopher Rundle, dir. The Routledge Handbook of Translation and Methodology. Londres/New York : Routledge, 270-287.

- Beaney, Michael (2003/2021) : Analysis. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Consulté le 6 mars 2023, https://plato.stanford.edu/entries/analysis/.

- Berenskoetter, Felix (2017) : Approaches to Concept Analysis. Millennium : Journal of International Studies. 45(2):151-173.

- Blumczynski, Piotr (2023) : Experiencing Translationality : Material and Metaphorical Journeys. Londres/New York : Routledge.

- Boulanger, Pier-Pascale (2002) : Les théories postmodernes de la traduction. Thèse de doctorat. Montréal : Université de Montréal.

- Bowker, Lynne et Delsey, Tom (2016) : Information science, terminology and translation studies : Adaptation, collaboration, integration. In : Yves Gambier et Luc van Doorslaer, dir. Border Crossings : Translation Studies and other disciplines. Amsterdam/Philadelphie : John Benjamins, 73-95.

- Bowker, Lynne et Pearson, Jennifer (2002) : Working with Specialized Language : A Practical Guide to Using Corpora. Londres/New York : Routledge.

- Brems, Elke, Meylaerts, Reine et van Doorslaer, Luc (2014) : Translation Studies looking back and looking forward : A discipline’s meta-reflection. In : Elke Brems, Reine Meylaerts et Luc van Doorslaer, dir. The Known Unknowns of Translation Studies. Amsterdam/Philadelphie : John Benjamins, 1-16.

- Cassin, Barbara, dir. (2004/2019) : Vocabulaire européen des philosophies : Dictionnaire des intraduisibles. Paris : Seuil/Le Robert.

- Causa, Mariella et Stratilaki-Klein, Sofia, dir. (2019) : Distance(s) et didactique des langues : L’exemple de l’enseignement bilingue. Louvain-la-Neuve : EME Éditions.

- Chartier, Jean-François, Sainte-Marie, Maxime, Danis, Jean et al. (2012) : Nouveaux outils, nouveaux jeux de mots : perspectives de recherche et applications de la LACTAO. Les cahiers de l’ISC. 3:91-97.

- Chesterman, Andrew (2017) : Reflections on Translation Theory : Selected papers 1993-2014. Amsterdam/Philadelphie : John Benjamins.

- Cruse, D. Alan et Togia, Pagona (1995) : Towards a cognitive model of antonymy. Lexicology. 1(1):113-141.

- D’hulst, Lieven (1991) : Pourquoi et comment écrire l’histoire des théories de la traduction. In : Mladen Jovanovic, dir. Actes du XIIe congrès mondial de la FIT. Belgrade : Prevodilac, 57-62.

- D’hulst, Lieven (1995) : Pour une historiographie des théories de la traduction : questions de méthode. TTR. 8(1):13-33.

- D’hulst, Lieven (2022) : The history of Translation Studies as a discipline. In : Christopher Rundle, dir. The Routledge Handbook of Translation History. Londres/New York : Routledge, 3-22.

- Dam, Helle V. et Zethsen, Karen Korning (2019) : Professionals’ views on the concepts of their trade : What is (not) translation ? In : Helle V. Dam, Matilde Nisbeth Brøgger et Karen Korning Zethsen, dir. Moving Boundaries in Translation Studies. Londres/New York : Routledge, 200-219.

- De Bellis, Nicola (2009) : Bibliometrics and Citation Analysis : From the Science Citation Index to Cybermetrics. Lanham/Toronto : Scarecrow Press.

- Delabastita, Dirk (2008) : Status, origin, features : Translation and beyond. In : Anthony Pym, Miriam Shlesinger et Daniel Simeoni, dir. Beyond Descriptive Translation Studies : Investigations in homage to Gideon Toury. Amsterdam/Philadelphie : John Benjamins, 233-246.

- Deza, Michel Marie et Deza, Elena (2006/2016) : Encyclopedia of Distances. Berlin/Heidelberg : Springer.

- Echeverri, Álvaro (2017) : About maps, versions and translations of Translation Studies : a look into the metaturn of translatology. Perspectives. 25(4):521-539.

- Faber, Pamela et L’Homme, Marie-Claude, dir. (2022) : Theoretical Perspectives on Terminology : Explaining terms, concepts and specialized knowledge. Amsterdam/Philadelphie : John Benjamins.

- Fink, Arlene (1998/2020) : Conducting Research Literature Reviews : From the Internet to Paper. Los Angeles : SAGE.

- Franco Aixelá, Javier (2013) : Who’s who and what’s what in Translation Studies : A preliminary approach. In : Catherine Way, Sonia Vandepitte, Reine Meylaerts et al., dir. Tracks and Treks in Translation Studies : Selected papers from the EST Congress, Leuven 2010. Amsterdam/Philadelphie : John Benjamins, 7-28.

- Franco Aixelá, Javier et Rovira-Esteva, Sara (2015) : Publishing and impact criteria, and their bearing on Translation Studies : In search of comparability. Perspectives. 23(2):265-283.

- Gagnon, Chantal et Lehoux-Jobin, Etienne (2020) : Translating Identity in Political Discourse. In : Meng Ji et Sara Laviosa, dir. The Oxford Handbook of Translation and Social Practices. New York : Oxford University Press, 149-167.

- Gambier, Yves (2021) : Approaches to a Historiography of Translation Studies. In : Luc van Doorslaer et Ton Naaijkens, dir. The Situatedness of Translation Studies : Temporal and Geographical Dynamics of Theorization. Londres/New York : Routledge, 17-33.