Abstracts

Résumé

Cet article explore les caractéristiques de la participation citoyenne électronique (PCÉ) dans les collectivités locales tunisiennes (CLT). Depuis l’adoption du code électoral de 2018, les institutions gouvernementales ont lancé nombre d’initiatives électroniques, en particulier sur les réseaux sociaux. Notre étude de cas multisites menée dans trois terrains d’investigation (cinq CLT, quatre associations de citoyens oeuvrant dans le domaine municipal et trois institutions gouvernementales d’autorité centrale) montre que la conception des initiatives de PCÉ doit prendre en compte six dimensions clés de la PCÉ : les outils digitaux, les domaines, les utilisateurs, les activités des utilisateurs, les niveaux et les facteurs contextuels qui influencent la PCÉ.

Mots-clés :

- transformation numérique,

- participation citoyenne électronique,

- collectivités locales tunisiennes,

- étude de cas multisites

Abstract

This article explores the characteristics of citizen e-participation in Tunisian local communities. Since the adoption of the Electoral Code in 2018, governments have launched numerous electronic initiatives, particularly on social media platforms. Our multi-site case study, carried out in three areas of investigation (five Tunisian local communities, four citizen associations working in the municipal field and three central government institutions), demonstrates that the design of citizen e-participation initiatives must consider six key dimensions. These include digital tools, domains, users, activities of users, levels, and contextual factors impacting citizen e-participation.

Keywords:

- Digital transformation,

- citizen e-participation,

- Tunisian local communities,

- multi-site case study

Article body

Introduction

Au-delà des transformations qu’elles induisent dans les entreprises, les technologies digitales ont investi le champ des affaires publiques et politiques, notamment par le développement de nouvelles formes de participation citoyenne numérique (Rolland, 2011 ; Nabatchi et Amsler, 2014 ; Zheng et Schachter, 2018).

Au cours des dernières décennies, divers gouvernements ont mis en place des démarches visant à encourager la délibération et la consultation des citoyens dans le but de renforcer la participation de ces derniers au processus de prise de décision gouvernementale. Ces efforts s’appuient souvent sur l’utilisation des technologies numériques dans le cadre d’initiatives de participation citoyenne électronique (PCÉ) (Alarabiat et al., 2020).

Cependant, plusieurs études reconnaissent que ces initiatives n’atteignent qu’un niveau modeste de participation des citoyens (Davies et Chandler, 2013 ; Ben Hassine et al., 2020 ; Tejedo-Romero et al., 2022). Plus précisément, McNutt (2014) a évoqué les problèmes de contrôle des réseaux sociaux lorsqu’ils sont mobilisés dans des démarches de participation et de consultation publiques, alors qu’Alarabiat et al. (2020) ont mis l’accent sur le fait que les citoyens ayant des préférences, des antécédents culturels et des capacités diversifiés ne sont pas toujours disposés à participer.

À notre connaissance, ces travaux n’ont cependant été encore entrepris que pour les démarches nationales de PCÉ engagées par des organes gouvernementaux centraux et non régionaux ou locaux. Or, la proximité de ces derniers avec la vie quotidienne des citoyens et la spécificité de la relation qu’ils entretiennent dans ce cadre, tel que l’a démontré Alarabiat (2020), suggère un intérêt pour l’étude des démarches consultatives menées dans des institutions plus proches des préoccupations quotidiennes des citoyens. Ce constat est réitéré par Haouala et Ben Hassine (2023), qui affirment qu’à l’échelle locale, s’intéresser à la participation citoyenne électronique est crucial pour promouvoir une démocratie locale plus inclusive, transparente et dynamique et une participation générant de la valeur publique.

C’est l’objet de cette recherche, qui s’interroge sur les démarches de participation électronique menées par des collectivités publiques locales dans le contexte tunisien qui présente, à ce titre, plusieurs atouts.

D’abord, la Tunisie compte 9,80 millions d’internautes en janvier 2023, ce qui représente 79 % de sa population[3]. Ce chiffre dépasse la moyenne mondiale des utilisateurs d’Internet dans le monde entier, qui est d’environ 64,4 % à la même date[4].

Ensuite, l’invasion du numérique dans la sphère publique tunisienne s’est notamment cristallisée depuis la révolution de 2011, où les citoyens ont profité d’une infrastructure numérique de bonne qualité pour la région afin de véhiculer leurs idées contestataires (Ben Hassine, 2021). Un rapport de l’OCDE (2020) considère que les pouvoirs publics pouvaient se saisir de cette expression collective spontanée afin de mieux asseoir leur prise de décisions et ainsi réaliser une véritable transformation numérique démocratique de leur fonctionnement.

Dans cette étude, nous avons adopté une méthodologie qualitative. Comme il existe peu de recherches théoriques et de preuves empiriques sur le sujet de la transformation numérique qui affecte la participation citoyenne à l’échelle locale, nous avons choisi de mener une étude de cas multisites : cinq collectivités locales tunisiennes (CLT), quatre associations de citoyens oeuvrant dans le domaine de la gouvernance locale et trois institutions gouvernementales d’autorité centrale.

1. La transformation numérique dans le secteur public

1.1 La transformation numérique dans les institutions gouvernementales

Ces dernières années, la transformation numérique a connu un réel engouement dans la recherche universitaire du fait des changements significatifs qu’elle induit dans la société (Majchrzak et al., 2016) et les organisations (Vial, 2019). Le concept demeure tout de même assez confus et souffre de circularité (Gong et Ribiere, 2021).

Dans les institutions gouvernementales, la transformation numérique favoriserait la création de valeur publique au sens de Moore (1995), la coproduction, la transparence, l’innovation ainsi que la productivité par le partage des connaissances plutôt que par la spécialisation des tâches (McGuire, 2002).

Avec les citoyens au coeur de ses stratégies (Kim et al., 2012 ; Zheng et Lio, 2015), elle permet d’accroître l’efficacité et l’efficience de la prestation d’information et de services aux citoyens, ainsi que d’ouvrir les canaux de prise de décisions et de l’élaboration des politiques à leur participation (Haouala et Ben Hassine, 2023). Elle aspire également à offrir des services publics personnalisés et modernes (Zheng et Lio, 2015 ; Anthopoulos et al., 2016 ; Arshad et al., 2020).

1.2 La participation citoyenne électronique

La participation citoyenne est une forme d’intervention volontaire et directe des citoyens dans les actions et décisions des institutions gouvernementales. Cette intervention se fait dans l’interface administrateur-citoyens afin de réaliser des bénéfices qui peuvent être individuels ou sociaux (Arnstein, 1969 ; Blondiaux et Fourniau, 2011 ; Nabatchi et al., 2014 ; 2017 ; Ben Hassine et al., 2020). Par analogie, la PCÉ pourrait être considérée comme « la participation volontaire et l’implication des citoyens dans les affaires de l’administration publique et dans la prise de décisions publiques grâce à l’utilisation d’applications Web fournies par le gouvernement » (Kim et al., 2012, p. 2). D’autres auteurs, comme Saebø, Rose et Nyvang (2009), distinguent entre les formes de PCÉ initiées par les gouvernements et celles initiées par les citoyens.

Les recherches sur la PCÉ ont débuté avec quelques réflexions théoriques dès les années 1960 (Layne et Lee, 2001 ; Andersen et Henriksen, 2006), mais n’ont véritablement connu leur essor qu’à la suite des premières expériences de transformation numérique dans les institutions gouvernementales au début des années 1990 (Anthopoulos et al., 2016 ; Wirtz et al., 2018).

L’une des premières et majeures caractérisations de la PCÉ demeure celle de Ann Macintosh (2004) qui a été conçue comme un cadre d’évaluation de la PCÉ et a permis de montrer comment les technologies contribuent aux processus démocratiques ainsi que les conditions dans lesquelles les meilleures pratiques peuvent émerger. Pour cela, l’auteure associe dix dimensions clés à la PCÉ qui organisent, selon elle, son évaluation : le niveau de la participation (habilitation électronique, engagement électronique et autonomisation électronique), le stade dans lequel la participation en question intervient dans le cycle de vie du projet public, les acteurs engagés, la technologie utilisée, les règles de l’engagement du citoyen en rapport aux données recueillies par lui et sur lui, la durée et la durabilité de la participation demandée, les ressources engagées, notamment pour la promotion de l’initiative de participation, son évaluation (politique, technologique ou sociale) et ses facteurs clés de succès (politique, juridique, culturel, économique ou technologique).

Quelques années plus tard, Saebø, Rose et Skiftenes Flak (2008) ont établi un cadre plus général de compréhension de la PCÉ qui ne se limite pas, comme chez Macintosh (2004), aux dimensions qui permettent d’en évaluer les initiatives. Leur cartographie de la PCÉ met en valeur cinq éléments de compréhension : les acteurs impliqués (citoyens, politiciens, institutions gouvernementales et organisations volontaires), les activités réalisées (vote électronique, discours politique en ligne, prise de décisions en ligne, activisme électronique, consultation électronique et pétition électronique), les facteurs contextuels dans lesquels s’opère la PCÉ (disponibilité de l’information, infrastructure, technologies sous-jacentes, accessibilité, problèmes politiques et juridiques et organisation gouvernementale), les effets de l’action engagée en termes d’engagement civique et d’effets délibératifs et démocratiques et les approches de son évaluation (nombre de participants, démographie des participants et ton et style des actions).

L’apport de ces deux recherches majeures dans le domaine de la PCÉ ainsi que ceux d’autres travaux qui les ont suivies, notamment Davies et Chandler (2013), Nabatchi et al. (2014) et Haouala et Ben Hassine (2023) permettent d’avancer que pour apprécier l’impact de la numérisation sur la participation des citoyens aux décisions des organisations publiques, il est recommandé de s’intéresser aux trois éléments suivants : les participants (1), les niveaux de participation (2) et les outils de la participation (3).

(1) Les participants : Ils sont généralement divisés entre « citoyens profanes » et « citoyens experts », ces derniers veillant généralement sur les cultures et les mandats des organisations qu’ils représentent (Nabatchi et al., 2017). Avec la transformation numérique, en revanche, ce sont les personnes les plus riches et les mieux éduquées qui ont tendance à participer (Thomas et Streib, 2003), tout comme celles qui ont des intérêts particuliers ou des opinions plus fortes.

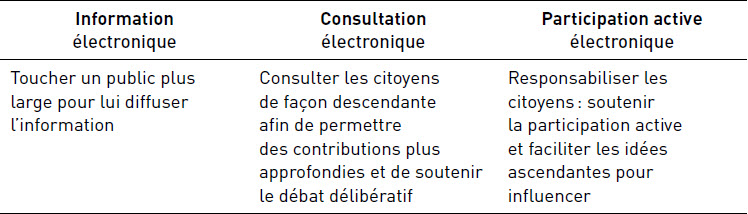

(2) Les niveaux de la participation citoyenne : Dans les études sur la participation citoyenne, les niveaux de la participation ont tendance à être organisés en fonction du degré d’intervention des citoyens et de la prise en compte de leurs idées et opinions dans le processus décisionnel par les autorités publiques (Arnstein, 1969, voir aussi, Davidson, 1998 ; IAP2, 2014[5]).

Dans le domaine de la participation électronique, Anne Macintosh (2004) distingue trois niveaux d’engagement du citoyen : l’habilitation électronique, qui concerne l’accessibilité et la compréhension de l’information existante sur le Web, l’engagement électronique, qui représente le degré d’engagement des institutions gouvernementales dans des consultations descendantes des citoyens et l’autonomisation électronique, qui favorise les idées ascendantes des citoyens, influençant ainsi la prise de décisions publiques.

(3) Les outils de la participation citoyenne : Au niveau de la participation citoyenne, les outils prennent généralement la forme de réunions, de jurys citoyens ou de sondages délibératifs (Yang, 2016). Sharp (2012) y inclut également la participation à des organisations de quartier, tandis que Lowndes et al. (2001) les classent en méthodes consultatives (comme les conférences de citoyens) et méthodes délibératives (comme les groupes de discussion). De plus, Siebers, Gradus et Grotens (2019) ajoutent même le simple fait d’avoir une conversation avec un fonctionnaire.

La littérature sur la PCÉ mobilise plutôt la classification générique du Web 1.0 et du Web 2.0 (Nabatchi et al., 2014 ; Zheng et Schachter, 2018 ; Haouala et Ben Hassine, 2023). Le Web 1.0 se caractérise par des sites Web où les utilisateurs consomment essentiellement du contenu, sans avoir l’occasion d’intervenir ou d’y contribuer significativement. Le Web 2.0, en revanche, est une évolution du Web associé à l’émergence de plateformes interactives où les utilisateurs peuvent non seulement consommer du contenu, mais aussi y contribuer en créant et en partageant leur propre contenu. Le Web 2.0 est souvent considéré comme favorisant les interactions sociales, la collaboration et le partage de connaissances.

2. Contexte et méthodologie de la recherche

2.1 Le contexte de la recherche : les collectivités locales tunisiennes

Le contexte tunisien est devenu, depuis la révolution de janvier 2011, un cadre favorable à la participation des citoyens à la vie politique et publique (Ben Hassine, 2021). Ses initiatives participatives, d’abord impulsées par la transformation numérique, ont ensuite été renforcées par l’émergence d’innovations institutionnelles telles que le ministère des Affaires locales et l’Instance nationale d’accès à l’information, ainsi que par de nouveaux textes de loi, notamment à l’échelle locale. Dans ce cadre, l’article 139 de la constitution tunisienne de 2014[6] stipule : « Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi ».

Les CLT n’ont connu leurs premières élections des conseils municipaux qu’en juillet 2018. Avant cette date, elles étaient un lieu d’exécution des décisions prises à l’échelle centrale. Au moment de la collecte des données, en 2019, les CLT étaient régies par la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales[7]. Ce dernier dépasse le simple acte d’élire un conseil municipal pour inclure un processus participatif de sélection, de suivi, d’exécution et de contrôle des projets annuels d’investissement des collectivités locales. L’article 30 du code se lit ainsi : « Les collectivités locales publient sur leurs sites électroniques et par tout autre moyen et affichent à leurs sièges les projets des arrêtés réglementaires avant leur soumission à l’examen de leurs conseils élus […] ». Ainsi, le fait d’avoir un site Web devient (pour la première fois) une obligation légale pour les CLT.

Les CLT sont, par ailleurs, soumises aux dispositions de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès à l’information[8], considérée comme étant « la première loi sur la liberté de l’information dont s’est dotée la Tunisie… [permettant] de faire progresser de manière significative le droit des citoyens à obtenir de l’information auprès d’institutions financées par l’État » (Human Rights Watch, 2019, p. 1).

Enfin, sur une durée de 60 mois (de 2016 jusqu’à 2021), la Tunisie a conclu une entente avec la Banque mondiale pour le Programme de développement urbain et de la gouvernance locale, qui a pour objectif d’encourager l’adoption de l’approche participative (dont une partie doit être faite sur les outils numériques de la PCÉ) par l’attribution d’une subvention aux collectivités locales.

Une échelle des différentes initiatives de participation citoyenne peut ainsi être établie comme synthèse : des initiatives supranationales, illustrées ici par les propositions de la Banque mondiale pour une meilleure gouvernance locale, des initiatives nationales avec une constitution (celle de 2014) et un code des élections locales de 2018 qui consacrent le principe de décentralisation et une société civile et des citoyens qui engagent, eux aussi, des initiatives citoyennes de participation à l’échelle locale.

S’il est indéniable que ces initiatives peuvent placer la Tunisie sur la voie prometteuse des démocraties ouvertes et participatives, le processus de leur implantation étant davantage dicté par des injonctions que par une motivation intrinsèque de la population de participer aux décisions engagées par les autorités publiques, la question de leur pérennité se pose, et l’implantation durable dans les modes de fonctionnement des structures publiques semble fragile.

2.2 La stratégie de l’étude de cas multisites

Cette étude est appuyée, d’une part, sur des entretiens individuels semi-directifs dans deux territoires d’investigation : cinq CLT de la capitale (17 chargés de la PCÉ) et quatre associations de citoyens oeuvrant pour la gouvernance locale (quatre représentants), et d’autre part, sur des entretiens libres avec cinq cadres supérieurs de trois institutions gouvernementales d’autorité centrale. La période d’investigation s’est étalée de mai à juillet 2019.

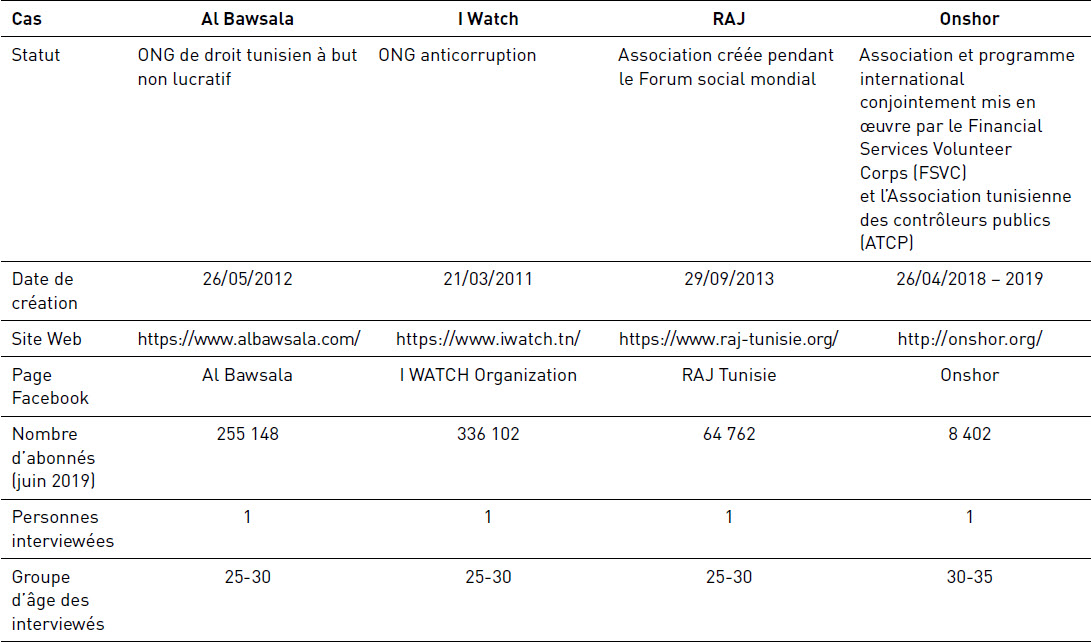

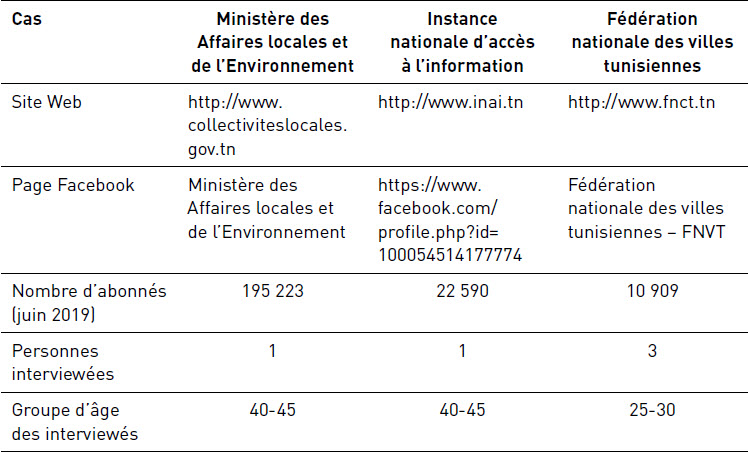

Les institutions gouvernementales centrales considérées incluent 1) le ministère des Affaires locales et de l’Environnement (MAL), qui a été chargé, depuis sa création en 2016, de l’élaboration et du suivi de la politique générale de décentralisation et du développement local, jusqu’à sa suppression en 2021 ; 2) l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), une entité publique indépendante créée en 2016 dotée de l’autonomie financière garantissant le droit constitutionnel d’accès à l’information ; et 3) la Fédération nationale des villes tunisiennes (FNVT), qui soutient le secteur municipal et représente les intérêts des municipalités auprès des autorités publiques. Les associations de citoyens (qui ont une connaissance globale des CLT) étudiées comprennent 1) Al Bawsala (BW), une ONG qui surveille la décentralisation et promeut la transparence ; 2) I Watch (IW), une ONG anticorruption qui travaille en collaboration avec les municipalités et les associations régionales ; 3) le Réseau alternatif des jeunes (RAJ), qui se concentre sur le renforcement des capacités des jeunes et la participation citoyenne ; et 4) Onshor (OSH), une association qui soutient les administrations publiques tunisiennes dans l’application de la loi d’accès à l’information et la publication de données en format ouvert (Open Data). Étant donné leur diversité et leur portée nationale, ces entités offrent un panorama complet des initiatives et des acteurs impliqués dans le processus de participation citoyenne en Tunisie.

Les entretiens ont duré en moyenne une heure. Les guides d’entretien (annexe 2) comprenaient des questions générales sur la participation citoyenne, la PCÉ et ses dimensions. Des questions de relance telles que « Pouvez-vous me citer des exemples d’outils utilisés » ou encore « Quels sont les citoyens qui participent » ont été posées pour enrichir l’entretien sans pour autant infléchir le sens des réponses.

Les interviewés ont été anonymisés, mais sont identifiés par des codes distincts (exemple CT1, CT2…). Ils se sont exprimés dans un mélange d’arabe dialectal, d’arabe littéraire et de français et nous avons traduit l’ensemble des verbatims vers le français pour en faciliter l’analyse. Au cours de l’entretien, des reformulations en français ont permis de valider, au fur et à mesure, la traduction des termes utilisés en arabe par le répondant.

De plus, nous nous sommes appuyées sur des données secondaires telles que les sites Web et les pages Facebook des CLT et des associations.

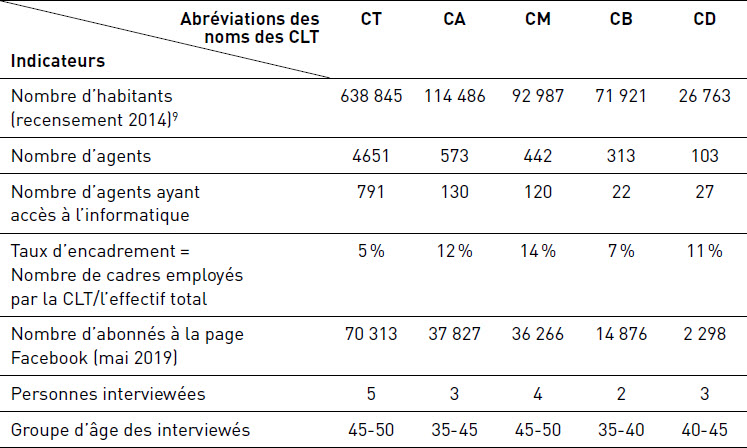

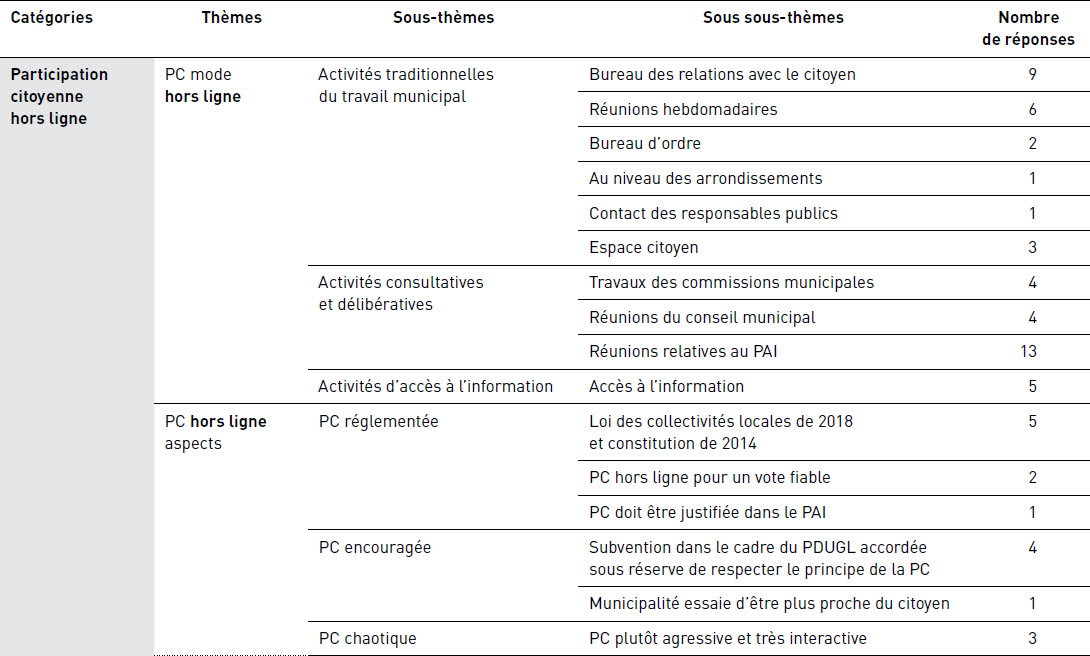

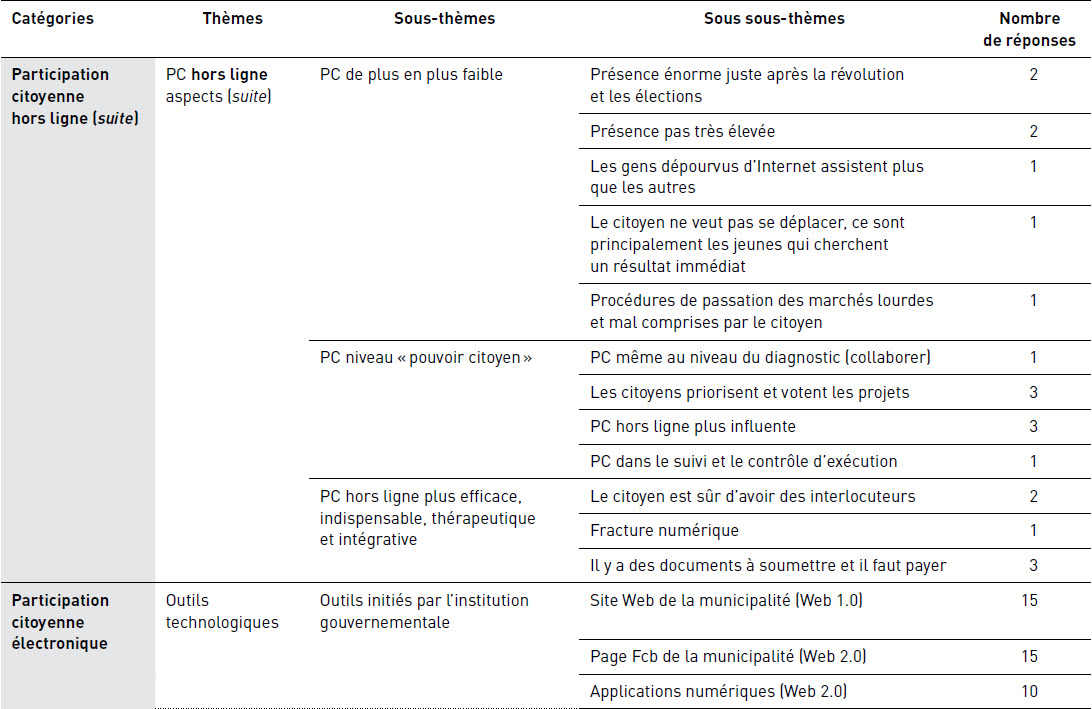

Les tableaux 1, 2 et 3 suivants résument les caractéristiques des cas étudiés.

Tableau 1

Caractéristiques des cas de collectivités locales tunisiennes[9]

Tableau 2

Caractéristiques des associations oeuvrant pour la gouvernance locale investiguées

Tableau 3

Caractéristiques des cas d’institutions gouvernementales centrales

2.3 Une analyse abductive

Notre analyse s’est basée sur une approche abductive qui a impliqué des allers-retours entre les données empiriques et les perspectives théoriques (Løberg, 2022). Ainsi, l’exploration de la littérature a constitué la base de la codification déductive. Puis, les transcriptions des entretiens ont été codées de manière inductive et à trois niveaux pour permettre au terrain de s’exprimer. Nous avons d’abord effectué un codage de « premier niveau » (Miles et Huberman, 2003) pour identifier des sous-thèmes et des sous sous-thèmes résumant des segments de données, reflétant fidèlement les verbatims. Ensuite, nous avons regroupé ces codes en thèmes plus larges à l’aide d’un « codage thématique » ou « codage axial » (Strauss et Corbin, 1998), permettant de rassembler les sous-thèmes en thèmes synthétiques et de créer des liens entre les différents codes. Ce processus a été affiné en rapprochant les thèmes de la littérature avec les codes empiriques pour définir les caractéristiques des concepts étudiés, telles que les utilisateurs de la PCÉ. Enfin, les idées centrales ont été regroupées en catégories génériques par un codage « sélectif », atteignant un niveau d’abstraction plus élevé et reposant sur des généralités conceptuelles (Thiétart, 2014).

Le tout a été fait conformément aux principes d’objectivité du travail, d’exhaustivité du codage, d’homogénéité des catégories de thèmes et d’exclusivité des thèmes contenus dans les catégories. Enfin, les variations (similitudes et différences) entre les propos ont été identifiées grâce à l’exploitation des matrices de Miles et Huberman (2003) dans l’analyse intra- et inter-cas. L’analyse a été facilitée par le logiciel NVivo10. L’annexe 1 montre la grille d’analyse qui a été élaborée dans le terrain des CLT, avec le même cheminement qui a été suivi sur le terrain des associations et des institutions gouvernementales centrales investiguées.

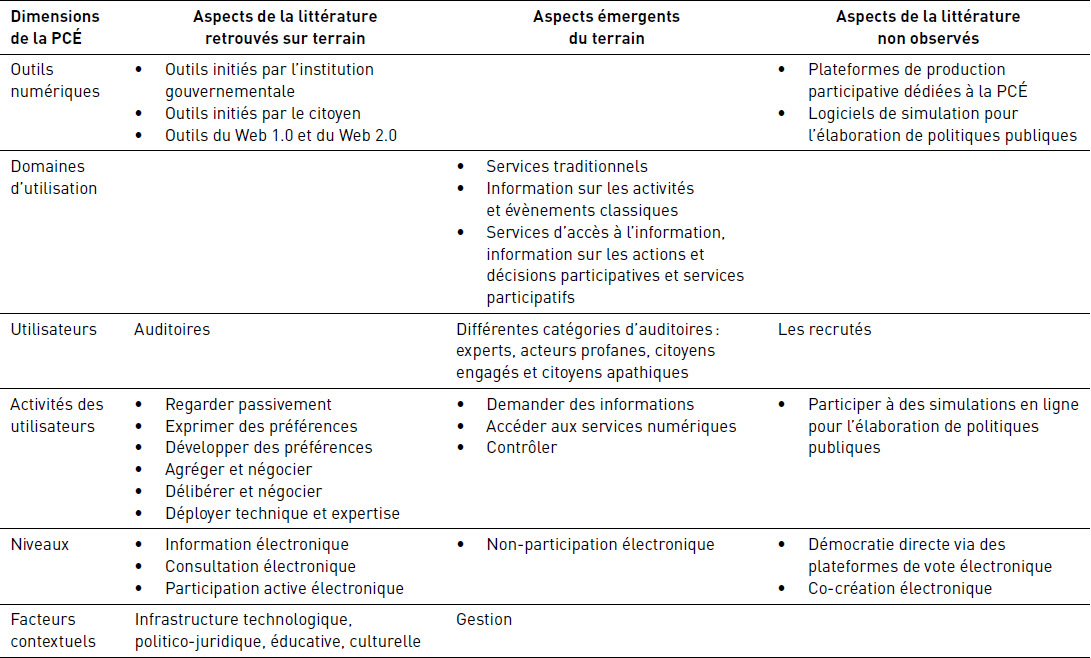

3. Résultats et discussion

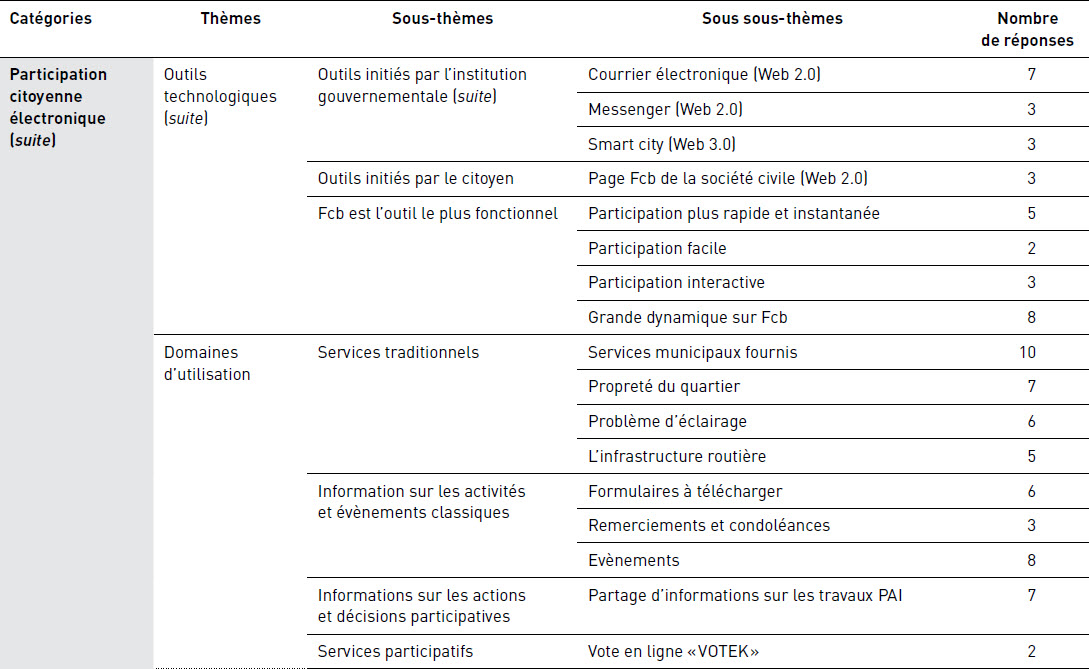

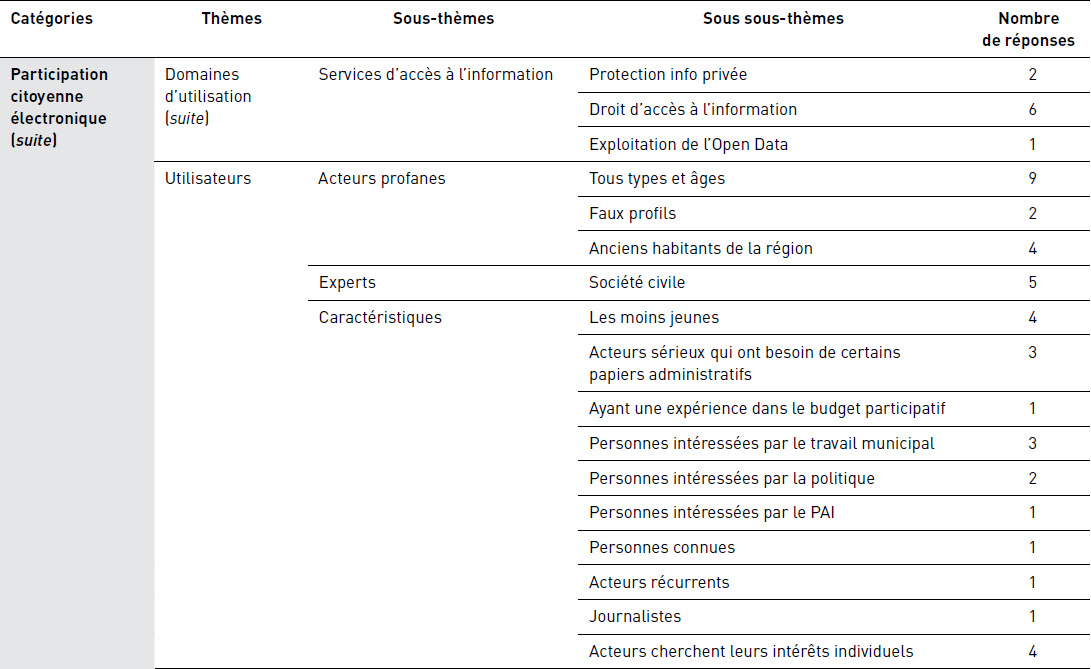

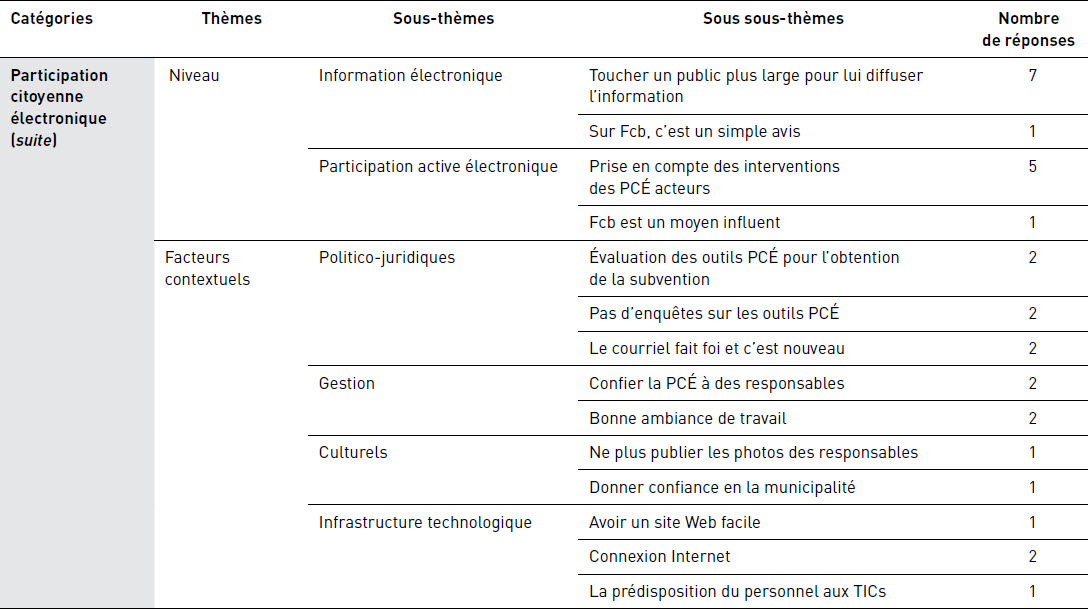

La triangulation des sources (collectivités locales, associations et institutions gouvernementales centrales) et des méthodes de collecte des données (entretiens semi-directifs, entretiens libres et analyse documentaire) a permis de corroborer les résultats obtenus. Ces résultats montrent que la PCÉ se caractérise par six éléments dans le contexte étudié (outils numériques, domaines d’utilisation, utilisateurs, activités des utilisateurs, niveaux et facteurs contextuels), certains ayant déjà été cités dans la littérature comme les outils de la PCÉ, alors que d’autres sont inédits, comme les domaines d’utilisation de la PCÉ (tableau 4).

3.1 Les outils numériques de la PCÉ

À l’unanimité, les personnes interviewées ont désigné les pages Facebook officielles des CLT comme étant les outils les plus utilisés par les citoyens dans le cadre de la participation citoyenne électronique.

Quant aux CLT, elles continuent à afficher les informations destinées au public dans leurs propres locaux et, plus rarement, sur leurs sites Web, ainsi qu’à organiser les réunions périodiques en présentiel prévues par le code électoral. Malgré cela, les citoyens interagissent principalement sur la page Facebook de la collectivité et se plaignent même de l’absence de certaines informations, alors que celles-ci sont effectivement publiées sur le site Web de la collectivité et dans ses locaux. En réaction, les CLT ont augmenté leurs communications sur leurs pages Facebook, comme en témoignent nos répondants, afin de répondre aux sollicitations des citoyens exprimées sur ce réseau.

L’un de nos répondants dans une des collectivités locales explique l’engouement des citoyens pour la participation sur les pages Facebook de la collectivité locale : « Les citoyens ne consultent le site Web de la municipalité qu’à travers sa page Facebook, essentiellement lorsqu’un lien Internet les y mène ». Ce résultat fait écho aux résultats d’investigations empiriques réalisées par Brotcorne et Valenduc (2012) en Europe, par Mcnutt (2014) au Canada et par Gao et Lee (2017) aux États-Unis.

Mais ces intenses interactions sur le réseau social le plus utilisé par les Tunisiens[10] ne semblent pas du goût des représentants des institutions gouvernementales centrales que nous avons interrogés. Ainsi MAL1 considère que « les CLT publient plus qu’il n’en faut sur les pages Facebook ». Les cadres supérieurs des institutions gouvernementales centrales insistent sur le fait que le site Web « est le seul outil officiel à travers le monde […]. Il est, par ailleurs, le seul outil permettant d’obtenir une subvention dans le cadre du programme de développement mis en place avec la Banque mondiale » (INAI1).

Nous pouvons ainsi dire que les autorités publiques centrales, et dans une moindre mesure, les structures publiques locales décentralisées, résistent au potentiel du Web 2.0, largement plébiscité par les citoyens, en faveur du Web 1.0. Ce résultat est en partie conforme à celui de McNutt (2014), dans le contexte canadien, qui affirme que la transition des institutions gouvernementales du Web 1.0 au Web 2.0 nécessiterait des changements culturels, organisationnels et administratifs fondamentaux. Cinq ans après cette étude, notre recherche montre que des changements commencent à prendre forme, mais uniquement dans les CLT et non au niveau des structures centrales, comme en témoigne CB2 : « Aujourd’hui on prend de plus en plus au sérieux les commentaires sur Facebook, car c’est l’image de la municipalité qui est en jeu. C’est le moyen le plus important et influant […]. Le responsable qui ne sait pas comment utiliser cet outil sera automatiquement pénalisé. Nous prenons de plus en plus conscience de l’importance de la communication numérique. ».

Enfin, les chargés de la PCÉ dans les CLT préfèrent leurs propres outils numériques et ne semblent pas être de fervents utilisateurs de ceux initiés par la société civile en Tunisie.

3.2 Les domaines d’utilisation de la PCÉ

Le terrain a fait émerger cette caractéristique où nous avons pu repérer cinq domaines d’utilisation de la PCÉ : 1) les services traditionnels des CLT (les services de l’état civil, la propreté des espaces communs, l’infrastructure, l’évacuation des eaux pluviales et l’éclairage), 2) les informations sur les activités et les évènements classiques des CLT, 3) les services d’accès à l’information, 4) les informations sur les actions-décisions participatives et 5) les services participatifs.

Les résultats montrent que les domaines d’utilisation de la PCÉ sont principalement limités aux informations et aux services traditionnels des CLT. Ce résultat est conforme à celui obtenu pour l’autorité centrale tunisienne, documenté dans le rapport de l’OCDE (2020) sur l’évaluation des plateformes gouvernementales tunisiennes de participation numérique. Ce rapport montre que les domaines couverts par les plateformes de participation électronique « sont essentiellement l’information, la médiation, les services et la préparation des lois » (p. 27).

Sur ce plan, la Tunisie ne fait pas exception. L’étude de Nam (2014) sur des plateformes gouvernementales électroniques aux États-Unis a aussi montré qu’elles ont un meilleur bilan avec les services d’information qu’avec l’engagement actif des utilisateurs. L’étude de Gao et Lee (2017) sur les petites collectivités locales de l’État du Nebraska, d’un autre côté, confirme aussi que ces dernières servent bien plus à la diffusion d’informations qu’à la prestation de transactions. Notre étude pourrait ajouter que les CLT assurent la diffusion d’annonces légales et, surtout, d’informations relatives à leurs activités assurées par les maires (visites, inaugurations, interventions, etc.) plutôt que des retours d’information sur la gestion de la collectivité (PVs des réunions, répartition des budgets, évaluations des réalisations, etc.). Ainsi les représentants des associations interviewés témoignent :

« C’est une page du maire, son suivi et sa glorification… Un selfie du maire avec un vase ou dans un centre sportif à Stockholm n’a aucune valeur ajoutée pour les habitants »

IW1

« La page officielle de la municipalité ne contient que les annonces de vente ou les annonces concernant les sessions ordinaires ou préliminaires avant deux ou trois jours. On n’informe jamais des réunions des comités et il n’y a pas de publication des PVs, sauf dans le cadre de demandes d’accès à l’information »

BW1

Par ailleurs, le citoyen ne serait pas, non plus, avide d’informations ou en quête active de services participatifs, selon les répondants au sein des CLT.

3.3 Les utilisateurs de la PCÉ

Deux types d’utilisateurs ont été repérés au cours de cette étude : les citoyens profanes (citoyens ordinaires) et les citoyens initiés (membres de la société civile). Ces deux types d’utilisateurs ont été repérés par Davies et Chandler (2013), qui les appellent « l’auditoire » (p. 105). Ces derniers auteurs leur ajoutent les « recrutés » (par un échantillon aléatoire, un groupe autosélectionné ou un autre critère d’échantillonnage), comme c’est le cas dans des projets nationaux comme l’Open Government Partnership, étudié par Ben Hassine et al. (2020).

Les interviewés perçoivent que les utilisateurs de la PCÉ sont principalement des personnes engagées dans les affaires locales, des anciens habitants et des propriétaires, qui sont généralement plus âgés. « Les participants sont généralement les mêmes, principalement d’anciens habitants, de hauts cadres retraités de la fonction publique. Bien [que ces derniers] apportent des visions et des stratégies intéressantes, il est également important d’entendre les jeunes » témoigne MM1. Cela corrobore l’idée que la motivation pour l’intérêt public prédomine celle de l’usage des technologies numériques (Zhang et Feeney, 2018), qui caractérise plus particulièrement les jeunes (Saint-Amand et Pronovost, 2001 ; Béji, 2018). Ainsi, rien ne soutient, dans notre contexte, l’idée selon laquelle la PCÉ, même dans sa version Web 2.0, a un effet vertueux en termes de mobilisation des jeunes, contrairement à ce que suggèrent certains discours politiques et académiques, tels que ceux de Gao et Lee (2017).

Par ailleurs, les représentants d’associations ont mis l’accent sur le fait que la PCÉ touche une nouvelle catégorie de personnes grâce au taux de connexion élevé, notamment les personnes handicapées, les personnes âgées et les femmes s’occupant de leurs enfants à la maison. IW1 insiste que « cela est valable sur tout le territoire tunisien, où plus de 60 % de la population est sur Facebook ».

3.4 Les activités des utilisateurs de la PCÉ

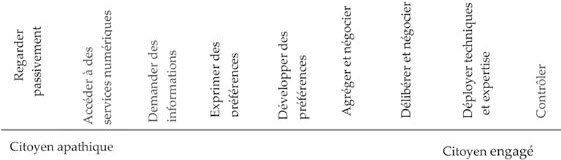

Figure 1

Les activités des utilisateurs de la PCÉ

La figure regroupe sur une seule mesure les activités des utilisateurs de la PCÉ. Cette mesure va du citoyen le moins actif (apathique) au plus actif (engagé), où l’intensité indique les niveaux de connaissances et d’engagement investis. Ainsi, les trois premières activités montrent une absence d’interaction qui caractérise le citoyen apathique. Les trois suivantes sont des activités de communication, si nous nous référons à Fung (2006). Les deux activités de délibération et de déploiement d’expertise représentent une participation dans la prise de décisions. Enfin, à travers la PCÉ, le citoyen peut exercer un contrôle sur le travail municipal, comme en fait foi le témoignage suivant : « On n’a pas d’équipes de contrôle le soir par manque de moyens, et c’est le citoyen qui nous aide dans ce travail, même à travers le Web » (CD3). Ainsi, en signalant des problèmes au moyen des outils de la PCÉ, le citoyen a l’opportunité d’attirer l’attention des autorités municipales sur des questions qui nécessitent une action ou une résolution. Cette capacité à faire remonter les problèmes et à les porter à l’attention des décideurs municipaux confère au citoyen un certain niveau de contrôle sur l’agenda politique local.

3.5 Les niveaux de la PCÉ

Avec les outils numériques exploités actuellement par les CLT étudiées, les résultats montrent que le niveau général de la PCÉ ne dépasse pas l’« information électronique ». La plupart des initiatives s’arrêtent bien souvent à la diffusion des informations et à certains échanges avec les citoyens : « Le fait de partager l’information est une obligation par la loi. Mais c’est insuffisant, bien que les municipalités croient qu’elles font un plus puisqu’elles ne sont pas habituées à divulguer des informations » (BW1).

Les interviewés avancent que pour pouvoir atteindre des niveaux supérieurs et influencer la prise de décisions, contrôler et responsabiliser (la « consultation électronique » et la « participation électronique active »), il faut exploiter des outils plus sophistiqués, comme des plateformes dédiées aux citoyens, et ne pas se limiter à ce qui se passe sur Facebook. Dans ce cadre, Bonson, Royo et Ratka (2015) proposent de développer plutôt une plateforme unique dédiée aux citoyens pour que la PCÉ soit un mécanisme efficace.

3.6 Les facteurs contextuels de la PCÉ

Notre étude a fait émerger finalement les facteurs contextuels impactant la PCÉ. La tactique de regroupement dans l’analyse thématique conseillée par Miles et Huberman (2003) et adoptée dans notre travail a permis d’identifier les facteurs contextuels suivants.

-

Des facteurs politico-juridiques : les interviewés considèrent que la politique du pays qui va vers la décentralisation, le droit d’accès à l’information et la numérisation encourage naturellement à la PCÉ. Par ailleurs, l’association OSH, qui a travaillé avec des autorités locales et centrales sur le projet Open Data, témoigne que la motivation pécuniaire (de par les programmes de subventions) a fait que les CLT sont plus avancées que les ministères dans la publication de leurs données.

-

Des facteurs en lien avec l’infrastructure technologique : Les interviewés soulignent son importance pour le développement de la PCÉ. Ceci est aussi confirmé par la littérature, notamment par Macintosh (2004), Saebø et al. (2008) et Zheng et Lio (2015).

-

Des facteurs de gestion : Les interviewés témoignent que pour pouvoir réaliser les objectifs de la PCÉ, les gestionnaires publics et les élus membres du conseil municipal doivent être orientés vers le citoyen et prédisposés à la transformation numérique et au principe participatif.

-

Des facteurs éducatifs : Les interviewés ajoutent que la promotion des valeurs démocratiques chez les citoyens pourrait leur permettre d’exploiter l’information disponible et encouragerait la PCÉ. Ceci nécessite une grande mobilisation de la part de la société civile, selon IW1.

Nous résumons dans le tableau suivant (tableau 4) les aspects des différentes dimensions de la PCÉ. Nous distinguons celles relevées à la fois dans la littérature et sur notre terrain de recherche, celles qui ont émergé du terrain, mais qui n’ont pas été mises en évidence dans la littérature et celles qui sont présentes dans la littérature, mais qui n’ont pas été observées sur le terrain.

Tableau 4

Dimensions de la participation citoyenne électronique

Conclusion

Ce travail actualise les travaux de Macintosh (2004) et de Saebø et al. (2008) pour établir une meilleure caractérisation de la PCÉ qui tient compte, notamment, de l’incursion des réseaux sociaux dans le domaine de la participation citoyenne. Les domaines d’utilisation de la PCÉ ont ainsi été relevés et ses utilisateurs étendus avec la notion d’auditoire, que l’on retrouve également chez Davies et Chandler (2013), alors que Macintosh se limitait plutôt à une population de participants « recrutés ».

Par ailleurs, alors que pour Saebø et al. (2008), les activités des utilisateurs de la PCÉ sont de type politique, notre travail montre que le citoyen trouve essentiellement, dans la PCÉ, un espace pour exprimer et développer ses préférences et même pour contrôler les responsables publics locaux, en l’occurrence.

Il est important de noter que le contexte de la participation publique en Tunisie est encore relativement jeune, avec l’absence de mesures de consultation publique traditionnelle avant 2018 et la mise en place de la PCÉ depuis seulement un an au moment de la collecte des données. Cela peut avoir des implications importantes pour la recherche entreprise ici, notamment en ce qui concerne les différences ou les difficultés de la PCÉ rencontrées sur le terrain, qui peuvent être attribuables à la mise en oeuvre d’une politique encore en développement. Cette limite doit être prise en compte dans l’interprétation des résultats.

Notre étude montre également que si les mécanismes classiques s’avèrent obsolètes selon les participants (bureaux des relations avec le citoyen, réunions hebdomadaires présentielles, etc.), ceux qui mobilisent les réseaux attirent l’attention des citoyens. Il est alors nécessaire pour les gouvernements de préparer des politiques formelles de l’exploitation de la PCÉ. La popularité des outils technologiques de la PCÉ initiés et chapeautés par l’institution gouvernementale requiert que celle-ci exploite le pouvoir de collaboration des médias sociaux et conçoive des réglementations, des politiques et des stratégies formelles pour leur utilisation efficace.

L’expérience des CLT a révélé des difficultés, mais aussi des avantages à renforcer la PCÉ. La principale difficulté est l’instabilité des orientations politiques qui motivent les personnes chargées de la PCÉ. Par ailleurs, il s’avère insuffisant d’accéder à une page Facebook (ou à des profils officiels sur d’autres réseaux sociaux). Les gouvernements doivent réellement utiliser les réseaux pour favoriser la participation, et non pas pour faire une revendication touristique ou pour afficher une fausse ouverture numérique. Ainsi, en réponse à l’appel de Bonson et al. (2015), qui cherchaient à savoir si les gouvernements travaillent activement à envoyer à leurs citoyens un contenu intéressant et pertinent pour promouvoir leur engagement, nos résultats montrent que les CLT utilisent ces outils à des fins de légitimité et de marque de la Ville.

Dans la PCÉ, nous avons trouvé que l’influence se gagne par la réputation sociale, et non par l’autorité bureaucratique. Ensuite, même si l’automatisation des services municipaux est d’une utilité pour les citoyens, elle s’éloigne des attentes d’une logique participative censée permettre aux citoyens de prendre part à des consultations et de participer activement au processus de décisions publiques qui le concernent. Le contenu de l’espace de la PCÉ, pour qu’il se rapproche d’un idéal délibératif, doit être défini de façon rigoureuse (en prenant en compte les différents aspects des six dimensions de la PCÉ relevées dans cette recherche).

L’une des principales limites de cette recherche se situe dans le fait que la participation citoyenne électronique fait intervenir plusieurs acteurs, notamment les politiciens, dont le point de vue n’a pas été pris en compte ici. Enfin, il serait intéressant de considérer le rôle de la PCÉ dans les cadres plus globaux de la gouvernance territoriale et de la gouvernance locale. Celle-ci, étudiée par des chercheurs comme Patrick Le Galès (1995) et Bernard Jouve (2005), implique une gestion décentralisée et participative des espaces publics, où la transparence, l’inclusion et la réactivité sont des éléments clés. Il serait intéressant d’étudier comment les dispositifs de la PCÉ qui facilitent la communication entre les citoyens et les gestionnaires publics locaux (tels que les plateformes en ligne, les réseaux sociaux et les forums de discussion en ligne) permettent d’atteindre ces objectifs.

Appendices

Annexes

Annexe 1. Les catégories de thèmes issues du codage des cas de l’étude multisites dans le terrain d’investigation collectivités locales

Annexe 2. Le guide d’entretien administré avec les représentants des associations

Présentation :

Pouvez-vous nous expliquer l’objectif de votre association et les actions que vous entreprenez pour encourager la participation citoyenne au sein des municipalités ?

La participation citoyenne sur Internet :

Q1. Est-ce que les citoyens interviennent dans le travail de la municipalité ?

Q2. De quelle manière interviennent-ils ? Y a-t-il des participations sur Internet ?

Q3. Quels outils sont utilisés pour la participation des citoyens en ligne dans les municipalités ?

Q4. Dans quels domaines les citoyens participent-ils en ligne ?

Q5. Quelles sont les caractéristiques des citoyens qui interviennent via le Web ?

Q6. Selon vous, quel est le niveau de participation citoyenne au moyen des outils numériques dans les municipalités ?

Q7. Dans quelle mesure la participation citoyenne en ligne diffère-t-elle de la participation hors ligne, selon vous ? Quels sont ses avantages ? Considérez-vous que certaines interventions en ligne puissent être des opportunités ou, au contraire, des menaces auxquelles la municipalité doit faire face ?

Notes

-

[1]

Dr. Aida Haouala, Maître-assistante en Sciences de Gestion à l’ESSEC de Tunis, est membre du laboratoire LR11ES02 LARIME. Elle se spécialise en management public et entrepreneuriat social. ORCID :0009-0009-1082-5835

-

[2]

Pr. Anissa Ben Hassine est Docteure en Sciences de gestion et Professeure de l’enseignement supérieur à l’ESSEC Tunis – Université de Tunis. Elle dirige, depuis 2018, le laboratoire de recherche LARIME. ORCID : 0000-0001-5849-2827

-

[3]

https://www.digital-discovery.tn/chiffres-reseaux-sociaux-tunisie-2023/ (consulté le 05/12/2023)

-

[4]

https://www.cdcp-tn.com/technologie/letat-des-lieux-du-digital-en-tunisie-en-2023 (consulté le 05/12/2023)

- [5]

- [6]

-

[7]

http://www.collectiviteslocales.gov.tn/fr/code-des-collectivites-locales-2/

- [8]

-

[9]

https://ins.tn/enquetes/recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitat-2014 (consulté le 30 octobre 2023)

-

[10]

7,6 millions d’utilisateurs (https://www.ebrandigital.com/ (consulté le 26 juin 2022) sur une population de 12 millions d’habitants

Bibliographie

- Alarabiat, A., Soares, D. et Estevez, E. (2020). Municipalities E-Participation Initiatives Through Facebook: Citizens Perspective. Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance. 551-559. http://dx.doi.org/10.1145/3428502.3428585

- Andersen, K. V. et Henriksen, H. Z. (2006). E-Government Maturity Models: Extension of the Layne and Lee model. Government Information Quarterly, 23(2), 236–248. https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.008

- Anthopoulos, L., Reddick, C. G., Giannakidou, I. et Mavridis, N. (2016). Why E-Government Projects Fail? An Analysis of the Healthcare.gov Website. Government Information Quarterly, 33(1), 161–173. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.003

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

- Arshad, S. et Khurram, S. (2020). Can Government’s Presence on Social Media Stimulate Citizens’ Online Political Participation? Investigating the Influence of Transparency, Trust, and Responsiveness. Government Information Quarterly, 37(3), 1–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2020.101486

- Béji, I. (2018). Étude sur les réseaux sociaux en Afrique : chiffres, taux et répartition des connectés. Medianet.

- Ben Hassine, A., Farhati, K. et Haouala, A. (2020). Participation et e-participation citoyennes en contexte de transition démocratique en Tunisie, les nouveaux habits de l’empereur ? Gérer et Comprendre, 141 (4), 13–24. https://doi.org/10.3917/geco1.141.0013

- Ben Hassine, A. (2021). C’était un 14 janvier 2011 à Tunis. Éditions Leaders.

- Blondiaux, L. et Fourniau, J.-M. (2011). Un bilan des recherches sur la participation du public en démocratie : beaucoup de bruit pour rien ? Participations, 1 (1), 8. http://dx.doi.org/10.3917/parti.001.0008

- Bonson, E., Royo, S. et Ratkai, M. (2015). Citizens’ Engagement on Local Governments’ Facebook Sites. An Empirical Analysis: The Impact of Different Media and Content Types in Western Europe. Government Information Quarterly, 32 (1), 52-62. http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2014.11.001

- Brotcorne, P. et Valenduc, G. (2012). Les outils numériques au service d’une participation citoyenne et démocratique augmentée. Gouvernement wallon. http://www.ftu-namur.org/fichiers/TIC_participation_citoyenne.pdf

- Davidson, S. (1998). Spinning the Wheel of Empowerment. Planning, 14–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2012.03.004

- Davies, T. et Chandler, R. (2013). Online Deliberation Design. (p. 103–123) Dans T. Nabatchi, J. Gastil, M. Leighninger et G. M. Weiksner (dir.) Democracy in Motion: Evaluating the Practice and Impact of Deliberative Civic Engagement. Oxford University Press.

- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administration Review, 66, 66-75. https://www.jstor.org/stable/4096571

- Gao, X. et Lee, J. (2017). E-Government Services and Social Media Adoption: Experience of Small Local Governments in Nebraska. Government Information Quarterly, 34(4), 627–634. http://dx.doi.org/10.1145/3085228.3085258

- Gong, Ch. et Ribiere, V. (2021). Developing a Unified Definition of Digital Transformation. Technovation, 102. http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102217

- Haouala, A. et Ben Hassine, A. (2023). E-participation citoyenne et valeur publique dans les municipalités tunisiennes. Étude exploratoire 2011-2021. Management & Sciences Sociales, 35(2), 121–140. https://doi.org/10.3917/mss.035.0121

- Human Rights Watch (2019). Tunisie : « La loi sur le droit à l’information à l’épreuve de la réalité. https://www.hrw.org/fr/news/2019/02/15/tunisie-la-loi-sur-le-droit-linformation-lepreuve-de-la-realite#:~:text=La%20loi%20consid%C3%A8re%20qu’une,refus%20aupr%C3%A8s%20de%20l’INAI .

- Jouve, B. (2005). La démocratie en métropoles : gouvernance, participation et citoyenneté. Revue française de science politique, 55, 317-337. https://doi.org/10.3917/rfsp.552.0317

- Kim, S. et Lee, J. (2012). E-Participation, transparency, and trust in local government. Public Administration Review, 72(6), 819–828. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x

- Layne, K. et Lee, J. (2001). Developing Fully Functional E-Government : A Four Stage Model. Government Information Quarterly, 18(2), 122–136. https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1

- Le Galès, P. (1995). Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine. Revue française de science politique, 45 (1), 57–95. https://doi.org/10.3917/rfsp.451.57

- Løberg, I. B. (2022). Assessments of Digital Client Representations: How Frontline Workers Reconstruct Client Narratives from Fragmented Information. Journal of Public Administration Research and Theory, 1-11. http://dx.doi.org/10.1093/jopart/muac017

- Lowndes, V., Pratchett, L. et Stoker, G. (2001). Trends in Public Participation: Part 1 – Local Government Perspectives. Public Administration, 79(1), 205–222. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00253

- Macintosh, A. (2004). Characterizing E-Participation in Policy-Making. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference System Sciences. IEEE, 117–126. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2007.08.002

- Majchrzak, A., Markus, M. L. et Wareham, J. (2016). Designing for Digital Transformation: Lessons for Information Systems Research from the Study of ICT and Societal Challenges. MIS Quarterly, 40(2), 267–277. https://doi.org/10.25300/MISQ/2016/40:2.03

- McGuire, M. (2002). Managing Networks: Propositions on What Managers Do and Why They Do It. Public Administration Review, 62(5), 599–609. http://dx.doi.org/10.1111/1540-6210.00240

- Mcnutt, K. (2014). Public Engagement in the Web 2.0 Era: Social Collaborative Technologies in a Public Sector Context. Canadian Public Administration, 57(1), 49–70. http://dx.doi.org/10.1111/capa.12058

- Miles, M. B. et Huberman, M. (2003). Analyse des données qualitatives. Boeck Supérieur.

- Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press.

- Nabatchi, T. et Amsler, L. B. (2014). Direct Public Engagement in Local Government. American Review of Public Administration, 44(4), 63S-88S. http://dx.doi.org/10.1177/0275074013519702

- Nabatchi, T., Sancino, A. et Sicilia, M. (2017). Varieties of Participation in Public Services: The Who, When, and What of Coproduction. Public Administration Review, 77(5), 766–776. http://dx.doi.org/10.1111/puar.12765

- Nam, T. (2014). Determining the Type of E-Government Use. Government Information Quarterly, 31(2), 211–220. http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2013.09.006

- OCDE (2020), Évaluation des plateformes numériques de participation citoyenne en Tunisie. https://www.oecd.org/mena/governance/evaluation-des-plateformes-numeriques-de-participation-citoyenne-en-tunisie.pdf

- Rolland, J. M. (2011). Des collaborateurs sous e-influence. L’Expansion Management Review, 4 (143), 32-39. https://doi.org/10.3917/emr.143.0032

- Saebø, Ø., Rose, J. et Nyvang, T. (2009). The Role of Social Networking Services in E-Participation (p. 46-55). Dans A. Macintosh E. Tambouris. (dir.) Electronic Participation. Lecture Notes in Computer Science. Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03781-8_5

- Saebø, Ø., Rose, J. et Skiftenes Flak, L. (2008). The Shape of E-Participation: Characterizing an Emerging Research Area. Government Information Quarterly, 25(3), 400–428. http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.007

- Saint-Amand, M. et Pronovost, G. (2001). Usages et usagers d’Internet : l’état des lieux. Les enjeux de l’information et de la communication, 2(1), 97–103. https://doi.org/10.3917/enic.001.0097

- Sharp, E. B. (2012). Does Local Government Matter? How Urban Policies Shape Civic Engagement. University of Minnesota Press.

- Siebers, V. Gradus, R. et Grotens, R. (2019). Citizen Engagement and Trust: A Study Among Citizen Panel Members in Three Dutch Municipalities. Social Science Journal, 56(4), 545–554. http://dx.doi.org/10.1016/j.soscij.2018.09.010

- Strauss, A. et Corbin, J. (1998). Les fondements de la recherche qualitative, techniques et procédures de développement de la théorie enracinée. Academic Press Fribourg.

- Tejedo-Romero, F., Araujo, J. F. F. E., Tejada, A. et Ramírez, Y. (2022). E-Government Mechanisms to Enhance the Participation of Citizens and Society: Exploratory Analysis Through the Dimension of Municipalities. Technology in Society, 70, 1–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101978

- Thiétart, R. (2014). Méthodes de recherche en management (4e éd.). Dunod.

- Thomas, J. C. et Streib, G. (2003). The New Face of Government: Citizen-Initiated Contacts in the Era of E-Government. Journal of Public Administration Research and Theory, 13(1), 83–101. http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mug010

- Vial, G. (2019). Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda. Journal of Strategic Information Systems, 28, 118-144. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003

- Wirtz, B. W., Daiser, P. et Binkowska, B. (2018). E-participation: A Strategic Framework. International Journal of Public Administration, 41(1), 1–12. http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2016.1242620

- Yang, K. (2016). Creating Public Value and Institutional Innovations across Boundaries: An Integrative Process of Participation, Legitimation, and Implementation. Public Administration Review, 76(6), 873–885. http://dx.doi.org/10.1111/puar.12561

- Zhang, F. et Feeney, M. K. (2018). Managerial Ambivalence and Electronic Civic Engagement: The Role of Public Manager Beliefs and Perceived Needs. Public Administration Review, 78(1), 58–70. http://dx.doi.org/10.1111/puar.12853

- Zheng, Y. et Lio, Y. (2015). Improving Citizen Participation via E-Government: The Why and How (p. 112–134). Dans Manoharan, A. E-Government and Websites. A Public Solution Handbook (1ère éd.). Routledge.

- Zheng, Y. et Schachter, H. L. (2018). The Impact of Administrator Willingness on Website E-Participation: Some Evidence from Municipalities. Public Performance and Management Review, 41(1), 1–21. http://dx.doi.org/10.1080/15309576.2017.1400988

List of figures

Figure 1

Les activités des utilisateurs de la PCÉ

List of tables

Tableau 1

Caractéristiques des cas de collectivités locales tunisiennes[9]

Tableau 2

Caractéristiques des associations oeuvrant pour la gouvernance locale investiguées

Tableau 3

Caractéristiques des cas d’institutions gouvernementales centrales

Tableau 4

Dimensions de la participation citoyenne électronique