Abstracts

Résumé

Les enseignants jouent un rôle essentiel dans le parcours scolaire des élèves, influençant à la fois leur succès académique et leur bien-être en classe. Cette influence est particulièrement importante pour les élèves en difficulté scolaire, notamment ceux issus de l’immigration, plus fréquemment confrontés à l’échec scolaire, voire au décrochage, que leurs pairs natifs. Un aspect peu exploré pour améliorer la scolarité des jeunes issus de l’immigration concerne le rôle des enseignants eux-mêmes issus de l’immigration. Les études dont on dispose soulignent le rôle social de ces enseignants et leur influence positive auprès des élèves descendants d’immigrés. Cet article, qui s’inscrit dans ce champ de recherche encore peu exploré, porte sur le cas des descendants d’immigrés marocains en Belgique francophone, un contexte pour lequel aucune étude n’a encore été menée. À travers des entretiens biographiques, on vise à comprendre comment douze jeunes de 16 à 22 ans perçoivent leurs enseignants issus de l’immigration et leur relation pédagogique avec ces derniers. Les résultats révèlent que, aux yeux des jeunes, ces enseignants se démarquent des autres du fait de leur rôle de modèle et de la proximité culturelle perçue par les jeunes. Ces enseignants ont tendance à développer des relations empreintes de respect et de confiance avec leurs élèves. Ces derniers les considèrent comme des contributeurs actifs à leur réussite scolaire en raison de leur attitude pédagogique alliant exigence, bienveillance et pratiques inclusives.

Mots-clés :

- enseignants immigrés,

- élèves immigrés,

- relation pédagogique,

- réussite scolaire,

- pratiques pédagogiques,

- récits de vie

Article body

Introduction

Notre recherche porte sur le rôle de l’institution scolaire et de ses agents dans la construction des carrières scolaires des descendants d’immigrés. Plus précisément, elle traite du rôle des enseignants issus de l’immigration dans les carrières scolaires des jeunes issus de l’immigration. Les travaux qui portent sur les enseignants issus de l’immigration sont relativement peu nombreux. Toutefois, ce champ émerge progressivement, notamment dans la littérature francophone (Niyubahwe, Mukamurera et Jutras, 2019). Cet article porte plus spécifiquement sur la dynamique relationnelle entre ces enseignants et leurs élèves descendants d’immigrés, afin de mettre en évidence le rôle des premiers sur les carrières scolaires des seconds.

L’approche méthodologique adoptée, d’inspiration biographique (Dubar et Nicourd, 2017), permet d’analyser la relation entre enseignants et élèves au sens de Postic (2001) en l’inscrivant dans le contexte particulier des enseignants et des élèves issus de l’immigration. Par ailleurs, la perspective choisie, centrée sur le point de vue des élèves (Cook-Sather, 2002), repose sur l’idée que ces derniers sont « confrontés de longue date à des situations de classe, à des styles d’enseignement nombreux, ils élaborent des catégories d’analyse qui font système » (Claude et Rayou, 2019, p. 467). Les récits des jeunes visent à éclairer la nature de leur relation avec ces enseignants et ainsi à contribuer à une meilleure compréhension de la scolarité des élèves issus de l’immigration, qui est une question au coeur de la problématique des inégalités scolaires (Bergamaschi, 2016; Monseur et Baye, 2015).

Cadre théorique

La relation entre enseignant et élèves au coeur de la réussite scolaire

La relation entre les enseignants et leurs élèves, qui joue un rôle central dans les parcours scolaires, est définie dans la littérature comme étant constituée de deux dimensions. D’une part, la relation pédagogique, qui renvoie au processus d’enseignement-apprentissage et, d’autre part, la relation éducative, qui constitue le pan socioaffectif des interactions entre l’enseignant et ses élèves (Espinosa, 2016; Postic, 2001). Ces auteurs soulignent ainsi le rôle multidimensionnel des enseignants dans leur capacité à fournir un soutien émotionnel et pédagogique aux élèves ainsi qu’à incarner des modèles (Pianta, Hamre et Allen l., 2012). Les enseignants, par leurs pratiques de classe, influent sur l’aspect pédagogique et éducatif de leur relation avec les élèves. La littérature parle à cet égard d’un « effet-maître » (Bressoux, 2012). Cet effet a un impact sur l’engagement des élèves et sur leurs acquis scolaires, ainsi que sur leur comportement en classe (Bressoux, 2012; Galand, Philippot et Frenay, 2006; Kincade, Cook et Goerdt, 2020). Des études montrent que cet effet de l’enseignant s’étend également au bien-être des élèves (Baudoin et Galand, 2021; Haiat, Espinosa et Charron, 2023; Ibaraki, 2024). La relation entre l’enseignant et ses élèves et la perception que ces derniers en ont jouent donc un rôle essentiel dans la réussite scolaire. Si ce constat concerne l’ensemble des élèves, il est d’importance essentielle pour les élèves rencontrant des difficultés scolaires. Ces derniers ont en effet particulièrement besoin des interventions pédagogiques de l’enseignant (Davis, 2003; Rousseau, Deslandes et Fournier, 2009).

Élèves issus de l’immigration et relation à l’école

Parmi les élèves en difficulté scolaire, on trouve une proportion importante d’élèves issus de l’immigration. Les parcours scolaires de ces derniers sont en moyenne moins réussis que ceux de leurs pairs natifs (Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE], 2016). Ces élèves connaissent des difficultés scolaires précoces et des taux élevés de décrochage scolaire (Bergamaschi, 2016; Frickey, 2010; Ichou, 2018). La littérature explique ces inégalités de parcours principalement par l’origine sociale défavorisée de ces jeunes et par la discontinuité culturelle qui peut exister entre leurs familles et l’école (Dhume et Dukic, 2012; Lahire, 2008). Certaines études insistent également sur l’inégalité de l’offre scolaire et la ségrégation scolaire qui placent ces élèves dans des environnements souvent moins favorables (Bertucci, 2013; Felouzis, Fouquet-Chauprade et Charmillot, 2015; Orfield et Gándara, 2010).

Le rôle des enseignants est donc particulièrement important en ce qui concerne ces élèves. Pourtant, de nombreux travaux révèlent que la perception de ces élèves vis-à-vis de leurs enseignants soulève des questions. En effet, ils ont tendance à exprimer un sentiment d’injustice à l’école plus prononcé que leurs pairs natifs (Monseur et Baye, 2015). Ce sentiment porte principalement sur les décisions scolaires, telles que l’orientation et les évaluations (Brinbaum et Primon, 2013; Caillet, 2006). Les jeunes ont tendance à interpréter les comportements injustes de leurs enseignants comme étant liés à leurs origines culturelles, ce qui soulève la question raciale à l’école (Bonnéry, 2006; Brinbaum et Guégnard, 2012; Brun et Cosquer, 2022). Des travaux anglophones et francophones soulignent le rapport de défiance que certains de ces élèves peuvent entretenir vis-à-vis de l’école et de ses agents (Ogbu, 1978 et 1992). Cette attitude de défiance, souvent observée chez les élèves en situation d’échec, se manifeste parfois par un rejet de l’institution scolaire et une affirmation de l’identité culturelle (Bonnéry, 2006). L’échec scolaire devient alors un moyen d’exprimer cette défiance face à une institution perçue comme injuste.

Les enseignants immigrés, des enseignants pas comme les autres?

Parmi les leviers potentiels à mobiliser pour favoriser la scolarité des jeunes d’origine immigrée, un aspect relevé dans la littérature, mais peu étudié, est celui des enseignants d’origine immigrée. La littérature portant sur ces enseignants explore divers aspects de leur expérience, s’intéressant particulièrement aux défis d’insertion professionnelle et aux tensions liées à leur statut, ainsi que leur rôle potentiel dans la diversité des publics scolaires (Duchesne, Gravelle et Gagnon, 2019; Hahl et Paavola, 2015; Kilic, 2021; Niyubahwe, Mukamurera et Sirois, 2018). Peu de travaux, particulièrement dans la littérature francophone, portent sur le rôle de ces enseignants dans les parcours scolaires des élèves d’origine immigrée, comme le soulignent Niyubahwe, Mukamurera et Jutras (2019). Or les enseignants immigrés occupent une place croissante au sein des équipes éducatives de nos systèmes scolaires. Certains décideurs politiques mettent en avant la nécessité de diversifier le corps enseignant afin de mieux répondre à la diversité culturelle et de réduire les inégalités scolaires qui touchent les élèves immigrés (Neugebauer, Klein et Jacob, 2022; Villegas et Irvine, 2010). Toutefois, certaines voix soulignent le risque d’essentialisation : valoriser les origines culturelles des enseignants ne devrait pas conduire à réduire leur identité professionnelle à cette seule dimension (Ennser-Kananen et Ruohotie-Lyhty, 2023; Mantel, 2020). L’intérêt de la diversité peut ainsi se penser de manière nuancée, en reconnaissant la richesse des parcours individuels sans tomber dans la réduction identitaire.

Qu’en est-il de l’effet que d’aucuns attribuent à ces enseignants sur la réussite scolaire des jeunes d’origine immigrée? Aucune étude expérimentale n’a pu démontrer formellement une telle efficacité (Neugebauer, Klein et Jacob, 2022). Néanmoins, des études qualitatives ont montré que ces enseignants contribuent à la réussite scolaire des élèves issus de l’immigration par la mise en place de conditions d’apprentissage favorables. Cette contribution à la réussite se réalise à travers des pratiques pédagogiques soutenantes et inclusives sur le plan culturel (Akkari, Bauer et Radhouane, 2017; Broyon, 2016; Carrington, 2002; Lau et Gritter, 2022). De plus, ces enseignants sont décrits comme ayant des attentes élevées à l’endroit de leurs élèves issus de l’immigration, ce qui semble jouer positivement sur leur engagement scolaire (Bauer et Akkari, 2016; Broyon, 2016). Des études montrent également que ces enseignants développent une relation de confiance avec leurs élèves, en mettant l’accent sur l’entraide, ce qui contribue à favoriser la motivation et la réussite scolaire (Niyubahwe, Mukamurera et Jutras, 2019).

Peu de travaux ont étudié en profondeur la nature de la relation entre les enseignants d’origine immigrée et leurs élèves. Il faut également noter que ces travaux se concentrent principalement sur le point de vue des enseignants eux-mêmes. Cette étude vise à approfondir la compréhension de la relation entre ces enseignants et ces jeunes en se focalisant sur la perception de ces derniers, dans le contexte scolaire belge francophone.

Le cas de la Belgique francophone

Le système éducatif belge francophone accueille un pourcentage important d’élèves issus de l’immigration, atteignant 24 %, soit un taux largement au dessus de la moyenne des pays de l’OCDE qui est de 13 %, comme le révèlent les données de PISA 2022 (Baye, Bricteux, Crépin, Demonty, Hindryckx, Matoul et Quittre, 2023). Comparativement, ces élèves affichent des parcours scolaires moins réussis en moyenne que leurs pairs sans ascendance migratoire (Baye et al., 2023; Jacobs et Rea, 2011). Le potentiel des enseignants issus de l’immigration en tant que leviers de réussite pour ces élèves n’a pas été spécifiquement exploré dans ce contexte éducatif.

Les rares études dont on dispose se concentrent sur les enseignants dits de religion islamique, appellation officielle pour cette fonction. En effet, l’organisation de cours confessionnels et d’un cours de morale non confessionnelle dans les écoles publiques constitue une particularité propre à la Belgique francophone. Ces cours sont une des conséquences du Pacte scolaire de 1959, qui a mis un terme aux guerres scolaires opposant les partisans de la laïcité et les cléricaux (El Berhoumi, 2016). Les enseignants des cours confessionnels ont un statut particulier du fait qu’ils endossent une fonction religieuse au sein d’écoles où les autres enseignants sont tenus à la neutralité (Zarhouni, 2023). En ce qui concerne les enseignants de religion islamique, les études existantes se concentrent principalement sur la spécificité de leur fonction et les aspects historiques et juridiques qui y sont associés (Echallaoui, 2015). L’étude récente de Zarhouni (2023) approfondit la question en interrogeant ces enseignants, mettant en lumière leur capacité à établir une relation de confiance avec leurs élèves. De plus, cette recherche révèle que ces enseignants jouent un rôle de médiateur non seulement au sein de l’école, avec les élèves et les autres enseignants, mais également en dehors, avec les familles des élèves. Au-delà de ces rares études spécifiques, la question du rôle des enseignants issus de l’immigration en Belgique francophone demeure largement inexplorée.

Méthodologie

Cet article porte sur la perception que les jeunes d’origine immigrée ont de leur relation avec leurs enseignants issus de l’immigration. Il s’agit, à travers le récit des jeunes, de mieux comprendre la relation qu’ils entretiennent avec leurs enseignants d’origine immigrée et la contribution potentielle de ces derniers à leur réussite scolaire. Le point de vue des jeunes a été mis au centre de l’étude afin de recueillir leur regard, à la fois authentique et direct, sur leur expérience scolaire avec ces enseignants (Claude et Rayou, 2019; Cook-Sather, 2002). La tranche d’âge sélectionnée, de 16 à 22 ans, correspond à ce que Arnett (2000 et 2014) désigne comme l’« âge adulte émergent ». Cette période de transition leur permet de partager leur expérience scolaire avec un certain recul, qu’ils fréquentent encore l’école ou qu’ils l’aient récemment quittée. Notre recherche a porté sur une origine immigrée spécifique, l’origine marocaine, en raison de son importance historique et démographique en Belgique, marquée par la récente célébration de ses 60 ans de présence dans le pays (Martiniello et Rea, 2013; Myria, 2015).

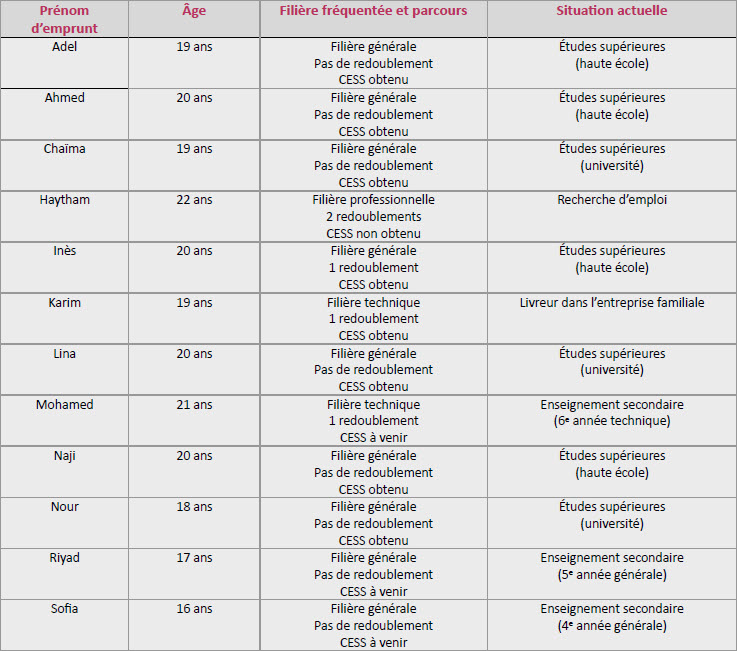

Les participants ont été recrutés par le moyen du bouche-à-oreille et de la méthode en boule de neige (Naderifar, Goli et Ghaljaie, 2017). Sur une vingtaine de jeunes rencontrés, douze entretiens ont été retenus, car certains jeunes ont mentionné n’avoir eu que très peu, voire aucun, enseignant d’origine immigrée durant leur parcours scolaire. Leur récit n’apportait donc pas de contribution significative à la recherche. Les profils rencontrés sont caractérisés par une diversité de parcours scolaires. Cette diversification vise à refléter la pluralité des expériences et des regards sur le thème. Les informations relatives à ces profils sont synthétisées dans le tableau 1.

Tableau 1

Caractéristiques des participants

Remarques. En Belgique francophone, le CESS (ou Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) désigne le diplôme de fin d’enseignement secondaire. Les études en haute école correspondent à un cursus supérieur court (3 ans), se distinguant des études universitaires qui s’étendent sur une période de 5 ans.

Les entretiens menés sont de type biographique, appelés aussi récits de vie (Bertaux, 2016). Ce type d’entretien explore à la fois les éléments factuels des récits et les significations subjectives que leur attribuent les informateurs (Demazière, 2007). L’accent est mis sur les représentations des participants ainsi que sur les moments charnières de leur parcours (Dubar et Nicourd, 2017).

Pour l’analyse des résultats, nous avons utilisé une approche thématique afin de mettre en évidence les rubriques et thèmes pertinents en lien avec la question de recherche (Paillé et Mucchielli, 2016). L’analyse s’est également enrichie de l’approche biographique pour interpréter les représentations et les expériences des participants concernant leur parcours scolaire (Dubar et Nicourd, 2017; Orofiamma, 2008).

Résultats

Les résultats sont structurés en quatre parties. La première aborde les figures incarnées par les enseignants issus de l’immigration. La deuxième explore la nature de la relation pédagogique entre ces enseignants et les jeunes. La troisième met en lumière le rôle de ces enseignants dans la réussite scolaire des jeunes. Enfin, la dernière se concentre sur le cas des enseignants de religion islamique.

Des enseignants perçus comme une triple figure

Les déclarations des jeunes interrogés montrent qu’ils perçoivent leurs enseignants d’origine immigrée à travers trois figures, qui apportent un éclairage sur les relations entre ces enseignants et leurs élèves.

Figures de modèle d’identité

La première particularité soulignée par les jeunes interrogés concerne le fait que ces enseignants sont issus de l’immigration. Cette caractéristique les distingue, à leurs yeux, des autres enseignants, souvent qualifiés de « blancs ». Le fait d’être perçu comme immigré, catégorie que les jeunes fondent sur la racisation, la religion ou la nationalité, confère à ces enseignants une singularité qui incite les jeunes à s’identifier à eux, comme le souligne Nour : « J’étais petite, je me disais : “Ah, elle est marocaine comme moi” [rires] ». Une autre jeune déclare : « Il était marocain, j’étais marocaine, il est musulman, je le suis aussi […]. Il y avait une affinité qu’il n’y aurait pas avec un prof normal, blanc quoi » (Inès). Cette particularité culturelle, nous le verrons, a des implications sur la perception des jeunes au sujet de leur relation avec ces enseignants.

Figures familiales

Outre la proximité culturelle, les jeunes interrogés ont tendance à assimiler ces enseignants à des membres de leur famille. Une participante déclare : « J’en avais un qui était assez âgé, c’était comme un grand-père, comme un papa » (Lina). Un autre jeune déclare que ces enseignants étaient « comme des oncles, un peu comme des oncles […]. Il y avait du respect parce qu’il était plus grand, il était de la même origine » (Ahmed). Lorsqu’il s’agit d’un enseignant plus jeune, la figure paternelle laisse la place à celle du grand frère : « Le prof de math [d’origine marocaine], lui, c’était plus comme un pote, parce qu’il était jeune. Il avait 23 ans, un truc comme ça. Donc, c’était plus comme un pote ou un grand frère » (Inès). La plupart des jeunes dépeignent une relation fondée sur un archétype familial, caractérisé par l’affection et la bienveillance :

Mon prof de religion, je l’aimais beaucoup. […] C’était une figure paternelle, en vrai, pour les élèves. Parce que du coup, il faisait attention à nous, on rigolait tous ensemble, il nous conseillait, et coetera. Franchement, ce prof, « coeur sur lui », j’ai envie de dire [rires].

Inès

Symboles de réussite sociale

La dernière figure relevée par les jeunes est celle de la réussite sociale. L’identification sur la base de l’origine culturelle prend ici une dimension particulière. Certains enseignants d’origine immigrée sont perçus comme des modèles de réussite : « J’avais une prof de comptabilité marocaine, j’avais des profs de religion islamique et avec eux, je bossais à fond […]. Et avec eux, je les voyais comme des symboles de réussite et on voulait leur prouver » (Mohamed). La figure de la réussite sociale incarnée par ces enseignants semble résonner de manière particulière chez les jeunes en difficulté ou en décrochage scolaire. Pour eux, ces enseignants font figure de modèles. C’est notamment le cas de Mohamed, cité ci-dessus, dont la carrière scolaire a été parsemée d’embûches.

Relation avec les élèves et climat de classe

Les figures décrites semblent influencer la perception des jeunes à propos de leur relation avec ces enseignants. Cette relation se caractérise, d’une part, par un respect plus prononcé à l’égard de ces enseignants et, d’autre part, par une ambiance de classe perçue comme bienveillante.

Enseignants respectés

Le climat de classe, tel qu’il est décrit par les jeunes interrogés, se caractérise par un certain respect à l’endroit de ces enseignants. Les participants indiquent une rareté des comportements perturbateurs et expliquent cette déférence par le statut d’immigré des enseignants concernés :

C’est bizarre, mais avec eux, c’était un peu plus strict. Pas strict dans le mauvais sens, mais plutôt dans le respect. On vient du même endroit, donc [réflexion], je vous dois un peu plus de respect. […] C’est que lui en tant que personne, je le considère plus qu’un autre professeur. Donc non, c’était plus strict. On faisait moins les malins.

Naji

Ce respect particulier peut également s’expliquer par la figure familiale incarnée par ces enseignants. Les jeunes voient en eux une double autorité : celle de l’enseignant à laquelle s’ajoute celle du parent symbolique qu’il sied traditionnellement de respecter. Lorsque certains jeunes se risquaient à chahuter les cours, il arrivait que des camarades de classe les rappellent fermement à l’ordre : « Quand certains en faisaient trop, on allait tous les trouver et on leur disait vous êtes cons vous ou quoi? Nous on veut avancer, si tu n’es pas content, dégage, quoi! » (Ahmed).

Proximité et connivence

Parallèlement à la relation de respect, les jeunes décrivent un climat de classe chaleureux. Ces deux caractéristiques, en apparence paradoxales, peuvent être mises en lien avec la figure familiale incarnée par ces enseignants. En effet, au sein de la famille « archétypale », se mêlent rapports d’autorité et d’affection. Lina a déclaré à ce propos que « l’ambiance était plus chill ». Inès est allée dans le même sens : « La relation qu’il avait avec les élèves était incroyable […]. Parce que du coup, il faisait attention à nous, on rigolait tous ensemble ».

Les jeunes perçoivent une certaine connivence avec ces enseignants, qu’ils expliquent par la proximité culturelle. Cette dernière se traduit par des références linguistiques communes : « On se comprenait dans le sens où parfois, on se parlait en arabe, si on devait se dire quelque chose [rires] » (Chaïma). Par ailleurs, il faut noter des différences générationnelles. Certains enseignants plus jeunes entretiennent une relation souvent très proche, voire familière avec les élèves, tout en maintenant un certain respect :

Pour moi, c’était plus facile de communiquer avec lui [son jeune enseignant]. Je lui parlais sur WhatsApp, on avait des facilités, c’était plus fluide. Quand on se voyait, on se disait « Salam aleikoum, comment tu vas?» Il y avait quand même une distance élève-prof, mais elle était infime, on va dire.

Adel

Par contraste, les enseignants natifs sont souvent perçus comme entretenant des relations moins chaleureuses avec ces jeunes. Lina décrit ces derniers en ces termes : « Eux sont toujours stressés. Je ne sais pas si c’est culturel d’être stressé. Il n’y avait aucun lâcher-prise ». Du reste, ce sentiment semble d’autant plus marqué dans les contextes scolaires où une certaine sélection et une compétition sont présentes, comme c’est le cas dans l’école de Lina.

Il convient toutefois de nuancer le tableau qui vient d’être dressé en mentionnant le cas des enseignants d’origine immigrée qui n’affichent pas leurs origines. Ceux-ci sont considérés par les jeunes comme des enseignants « ordinaires », ce qui leur enlève la spécificité décrite jusqu’ici. Certains participants déplorent même une telle discrétion : « C’était une prof d’origine maghrébine, mais elle éteignait complètement sa culture. Elle se détachait complètement […]. Je trouve que c’est dommage pour elle parce qu’elle s’est rattachée à la culture de ses collègues » (Chaïma).

Soutien à la réussite scolaire

Outre la relation perçue comme positive, les enseignants d’origine immigrée sont décrits comme adoptant des pratiques qui favorisent la réussite scolaire. Cela se traduit par des attentes élevées et des pratiques perçues comme soutenantes.

Exigence bienveillante

Les enseignants d’origine immigrée sont décrits comme cultivant des attentes élevées envers leurs élèves. Les participants expliquent que ces enseignants aspirent avec exigence et sincérité à la réussite scolaire, comme en témoigne Mohamed :

Ils étaient plus durs avec toi que des profs blancs. Donc, eux ils te poussaient à réussir, ils disaient : « Ouais, il faut que tu réussisses, je vais être dur avec toi parce que moi je veux que tu réussisses ». Pas comme avec les autres [les enseignants non immigrés] qui disent « Tu travailles, tu ne travailles pas, moi je m’en fous. »

Mohamed

On peut, à nouveau, noter le contraste souligné entre les enseignants immigrés et non immigrés. Ces derniers sont souvent perçus par les jeunes comme adoptant une attitude d’indifférence à leur réussite, voire comme contribuant à leur échec scolaire. Toutefois, lorsqu’on interroge davantage ces jeunes, ils nuancent leurs propos et reconnaissent que certains enseignants non immigrés se sont souciés de leur réussite et ont même joué un rôle majeur dans leur parcours scolaire.

Incitation à adopter un comportement positif

Outre les résultats scolaires, les attentes élevées de ces enseignants concernent également le comportement. La réussite scolaire semble, à leurs yeux, indissociable du respect des normes scolaires globales. Les jeunes interrogés indiquent que ces enseignants les encourageaient constamment à bien se comporter, tant à l’école qu’en dehors. Ces incitations se manifestent par des remarques au détour d’un couloir ou lors des cours :

Le prof de math, qui était marocain […] nous faisait des rappels en général dans la vie. Par exemple, il nous racontait tout le temps des histoires. Il disait : « Quand j’étais petit, je jouais au foot, si je voyais une dame traverser la rue, j’allais l’aider à traverser. Les crasses, il ne faut pas les jeter. Les parents, il faut les respecter. »

Ahmed

Ces incitations semblent ancrées dans une morale de type traditionnelle. Le terme « rappel », utilisé par plusieurs jeunes interrogés, revêt une connotation religieuse dans le contexte de la tradition musulmane. D’ailleurs, nous le verrons, les enseignants de religion islamique jouent un rôle singulier dans cette incitation à bien se comporter.

Soutien et inclusion culturelle

Ces enseignants sont décrits comme prompts à prodiguer des conseils et de l’aide scolaire. Parmi eux, certains sont même reconnus pour mettre en oeuvre des pédagogies qui sortent des sentiers battus :

J’avais eu aussi un autre prof étranger, un prof de math. […] Sa façon de donner cours, lui par exemple, il ne nous laissait pas noter. Il nous disait « Vous suivez! ». Moi j’aimais trop, en fait lui c’était visuel, les notes il nous les donnait après. Et lui en fait il bougeait dans tous les sens, et nous on se rappelait des gestes. On ne voyait pas toute la matière, c’est sûr, mais ce qu’on voyait, on le voyait très très bien.

Riyad

De plus, les jeunes interrogés soulignent que ces enseignants ont tendance à pratiquer une certaine inclusion culturelle. Une prise en compte de la diversité culturelle est présente au sein de la classe, ce qu’ils apprécient particulièrement :

J’ai un prof de math, il est algérien, quand il parle des maths, […] ça lui arrive de faire des petites parenthèses comme ça, où il parle des grands scientifiques, les mathématiciens musulmans. Il nous raconte un peu l’histoire, c’est intéressant, surtout que beaucoup d’élèves sont marocains ou en tout cas musulmans.

Sofia

Par contraste, ils observent que leurs enseignants non immigrés sont généralement moins sensibles à cette diversité culturelle :

Il y a des profs qui faisaient comme si de rien n’était. Comme si on n’était tous d’aucune culture. […]. Je veux dire qu’on a déjà parlé d’esclavage en classe avec des personnes qui étaient concernées, qui étaient présentes et on en parlait comme si elles n’étaient pas présentes.

Lina

La prise en considération de la culture d’origine des élèves peut parfois adopter la forme de précautions pour ménager les sensibilités supposées des élèves. Un jeune donne l’exemple de son enseignant de sciences, sur le sujet de l’évolutionnisme : « À chaque fois, il disait “chacun ses croyances, c’est une théorie”. En fait, il disait ça pour ne pas qu’on pense que c’est un kafir [non-croyant, en arabe] » (Ahmed).

Le cas des enseignants de religion islamique

Les enseignants de religion islamique occupent une position particulière du fait qu’ils sont souvent les enseignants immigrés de référence, voire les seuls dans certaines écoles. De plus, ils accueillent une part importante des élèves d’origine immigrée dans leurs classes.

Référents religieux et médiateurs

Ces enseignants constituent des références religieuses pour leurs élèves. Ces derniers les sollicitent pour leurs conseils tant sur des questions religieuses que quotidiennes. L’incitation à bien se comporter, mentionnée précédemment, revêt avec eux une dimension explicitement religieuse.

Durant les cours, les élèves sont « sermonnés » concernant le comportement à adopter :

Le prof de religion, il prenait une heure pour nous expliquer, nous faire des rappels, parce que les autres profs venaient le trouver lui. Et en gros, cette heure-là, c’était religion, mais comportement quoi. Vraiment [il disait] : « Ouais les gars, arrêtez de faire des conneries ». Les profs parlaient entre eux et ils disaient : « Regarde, Hamza, il a jeté une chaise par le balcon ». […] Et lui, il venait, il disait « Les gars, pourquoi vous jetez des chaises? »

Haytham

Les propos, comme celui cité, révèlent que ces enseignants endossent un rôle de médiateur. Il arrive que les enseignants des autres disciplines les sollicitent pour intervenir auprès de certains de « leurs » élèves. Ce rôle de médiateur s’étend également aux relations avec les familles. Ces dernières sont parfois approchées par l’école par l’intermédiaire de ces enseignants.

Soutien pédagogique

L’implication pédagogique des enseignants d’origine immigrée en général prend une forme singulière avec les enseignants de religion islamique. Ces derniers, faisant l’objet d’attentes de la part de l’école et des familles, semblent souvent avoir une implication pédagogique importante. Leurs cours peuvent être l’occasion pour les élèves de faire leurs devoirs ou de solliciter les explications des pairs ou de l’enseignant. Par ailleurs, plusieurs jeunes expliquent que leur enseignant de religion islamique organise bénévolement des cours de remédiation en dehors des heures scolaires pour aider les élèves : « Avec lui, chaque mercredi après-midi, c’était rattrapage. Il nous donnait math, sciences, ça dépendait. Il était très fort, je crois qu’il a fait ingénieur à la base un truc comme ça » (Karim).

Discussion

Des enseignants perçus comme singuliers et objets d’identification

Dans le regard des jeunes, les enseignants d’origine immigrée se distinguent nettement des autres enseignants. Ils les considèrent comme faisant partie d’un univers culturel partagé, ce qui favorise un sentiment de proximité et l’émergence d’affinités, comme le démontrent les études en psychologie sociale (Montoya, Horton et Kirchner, 2008; Moser, 1994). L’existence de ce phénomène dans la relation entre les enseignants d’origine immigrée et leurs élèves est confirmée dans la littérature (Niyubahwe Mukamurera et Jutras, 2019). Cette relation de proximité, voire d’affection, peut être analysée à la lumière de la théorie de l’attachement appliquée aux enseignants. Ce champ de recherche montre qu’au-delà des parents, les enseignants incarnent des figures d’attachement subsidiaires pour leurs élèves (Spilt et Koomen, 2022). Il n’est donc guère surprenant que les jeunes enquêtés perçoivent leurs enseignants immigrés comme des membres de leur propre famille. On peut dire, en reprenant les termes de Pianta (1992), que ces enseignants représentent des « parents psychologiques » pour ces jeunes. À cet égard, la théorie de l’attachement met en évidence la continuité qui existe entre les figures parentales et enseignantes, ce qui semble particulièrement significatif dans le cas des jeunes d’origine immigrée. En conséquence, les enseignants immigrés bénéficient d’une double autorité, ce qui leur confère à la fois le respect et l’appréciation des élèves.

Les jeunes ont tendance à s’identifier à ces enseignants sur base de l’origine culturelle, perçue comme une caractéristique partagée (Leyens, 1968). Ce processus d’identification vis-à-vis des enseignants a des implications spécifiques. En effet, les enseignants en général, en raison de leur statut, peuvent être considérés comme des modèles par leurs élèves (Dupeyron, 2020). Ce rôle de modèle revêt une importance particulière dans le cas des enseignants issus de l’immigration, car ils représentent souvent des exemples de réussite sociale (Niyubahwe, Mukamurera et Jutras 2019), ce qui peut influencer positivement les aspirations et les comportements des élèves (Leyens, 1968). Les résultats de cette étude indiquent que ce constat concerne particulièrement les élèves en difficulté scolaire, ce qui est corroboré par les études antérieures (Davis, 2003; Roorda, Jorgensen et Koomen, 2019; Rousseau, Deslandes et Fournier, 2009).

Au-delà de l’origine culturelle, l’attitude de ces enseignants

Les jeunes ont tendance à attribuer la singularité de ces enseignants à leurs origines culturelles. Ils mettent souvent en contraste la relation de confiance qu’ils entretiennent avec ces enseignants et la relation plus distante, voire de défiance, qu’ils ont avec leurs enseignants non immigrés. Ces résultats sont cohérents avec les études existantes, qui soulignent la perception négative que certains jeunes issus de l’immigration, surtout ceux en difficulté scolaire, ont des agents scolaires (Bonnéry, 2006; Ogbu, 1978). Ainsi, selon l’origine culturelle de l’enseignant, sa rigueur peut être interprétée soit comme un véritable effort pour encourager la réussite, soit comme une critique injustifiée.

Il est néanmoins important de souligner que les récits des jeunes, au-delà de l’origine culturelle, mettent principalement en avant l’attitude de ces enseignants dans leur relation pédagogique et éducative avec eux. À cet égard, il est intéressant de mentionner le cas des enseignants issus de l’immigration qui ne sont pas perçus comme mettant en avant leurs origines. À l’inverse, certains enseignants sans origine immigrée ont joué un rôle positif, voire déterminant, dans le parcours scolaire des jeunes en raison d’une relation positive avec ces derniers. Ces résultats corroborent les conclusions de recherches antérieures soulignant le rôle central de l’enseignant et de ses pratiques dans la relation avec les élèves et la réussite scolaire de ces derniers (Baudoin et Galand, 2021; Bressoux, 2012; Galand, Philippot et Frenay, 2006). L’origine culturelle de ces enseignants semble principalement constituer un point de départ à un processus initial d’identification. Mais c’est la relation qu’ils vont établir avec leurs élèves qui sera déterminante pour déterminer, in fine, s’ils seront perçus par les élèves comme des enseignants qui « marquent » ou comme des enseignants parmi d’autres (Flèche et Perona, 2021; Ouvrage collectif, 2020).

Des pratiques pédagogiques qui favorisent la réussite scolaire?

Le point de vue des élèves, comme le met en avant la littérature, offre des éclairages précieux sur leurs attentes en matière d’encadrement pédagogique (Claude et Rayou, 2019; Cook-Sather, 2002). Dans cet article, les récits des jeunes concernant leurs enseignants issus de l’immigration nous renseignent de manière globale sur les pratiques pédagogiques qu’ils estiment répondre à leurs besoins. Nos résultats indiquent que, parmi les éléments majeurs mentionnés, figure l’exigence bienveillante. La littérature sur les pratiques enseignantes efficaces souligne l’importance de cultiver des attentes élevées pour stimuler la motivation des élèves et améliorer leurs performances académiques (Rubie-Davies et Rosenthal, 2016; Talbot, 2012; Trang et Hansen, 2021). Cependant, il est important que, dans la pratique, ces attentes ambitieuses soient accompagnées de bienveillance et de réalisme, particulièrement avec les élèves en difficulté scolaire (Hétier, 2022). Certains auteurs, comme Jellab et Marsollier (2018), parlent à cet égard d’une pédagogie « humaine et exigeante », mettant en avant les avantages d’une telle approche enseignante pour faire progresser les élèves.

Les jeunes enquêtés ont également noté que leurs enseignants issus de l’immigration ont tendance à prendre en compte les origines culturelles des élèves. Ce constat rejoint les recherches antérieures sur les enseignants issus de l’immigration (Akkari, Bauer et Radhouane, 2017). De nombreuses études soulignent l’importance pour les enseignants dans leur ensemble de dépasser l’indifférence aux différences culturelles, dite vision « color blind », couramment observée dans divers contextes éducatifs, notamment en Belgique francophone (Nyambek-Mebenga, 2023; Potvin, Dhume, Verhoeven et Ogay, 2018; Santerini, 2002). Ces recherches indiquent que la prise en compte de la culture d’origine des élèves est de nature à renforcer leur sentiment d’appartenance à l’école et peut ainsi améliorer leur engagement scolaire (Magnan, Gosselin-Gagné, Audet et Conus, 2021). Ces recommandations impliquent en corollaire une certaine vigilance pour les enseignants. Il est important, d’une part, de ne pas réduire les élèves à leur seule culture d’origine et, d’autre part, de ne pas censurer des contenus du programme scolaire sous prétexte de préserver des sensibilités réelles ou supposées (Meunier, 2008; Sayad, 2014).

Enfin, les jeunes ont mis en évidence le respect qu’ils éprouvent envers leurs enseignants issus de l’immigration et l’importance que ces derniers accordent au comportement. D’après les récits recueillis, cette relation respectueuse s’explique de deux façons : d’une part, par la relation de confiance que ces enseignants établissent avec leurs élèves et, d’autre part, par les « rappels » à l’ordre imprégnés d’une morale traditionnelle, voire religieuse, qui font sens pour les jeunes. Ces constats sont cohérents avec les travaux sur les comportements en classe, soulignant, entre autres, l’importance pour l’enseignant d’être exemplaire et d’établir une relation de confiance avec ses élèves afin de favoriser les comportements attendus (Parsonson, 2012; Postic, 2001). Le fondement moral des injonctions à bien se comporter soulève une fois de plus la question du sentiment d’appartenance des élèves issus de l’immigration au sein de leur environnement scolaire. Pour que les normes scolaires fassent sens pour eux, il semble important de renforcer leur sentiment d’appartenance au système scolaire et à ses normes de fonctionnement. Les recherches suggèrent en effet qu’un sentiment d’intégration positive au sein de l’école a tendance à réduire les comportements déviants (Catalano, Oesterle, Fleming et Hawkins, 2004; OCDE, 2018).

Limites et perspectives

L’approche de cette étude, centrée sur le point de vue des jeunes, constitue à la fois sa principale force et sa limite. En effet, si les perspectives des jeunes interrogés offrent des éclairages précieux, elles ne sont pas exhaustives et gagneraient à être croisées avec celles de leurs enseignants pour enrichir les analyses. De plus, une triangulation des données par plusieurs chercheurs aurait pu améliorer la validité des résultats, ce qui n’a pas pu être réalisé dans le cadre de cette étude. Concernant les perspectives de recherche, outre des entretiens avec les enseignants, il serait intéressant d’investiguer la distinction entre les enseignants immigrés et ceux qui sont descendants d’immigrés. Cette distinction pourrait révéler des subtilités liées à des facteurs tels que la carrière migratoire, l’âge et la génération d’immigration, ce que cet article ne fait qu’esquisser.

Conclusion

Cette étude montre que les enseignants d’origine immigrée sont perçus comme des figures singulières par leurs élèves issus de l’immigration, établissant souvent des liens étroits avec ces derniers. Ces relations particulières sont enracinées dans un sentiment de proximité culturelle et d’attachement, faisant d’eux des figures parentales « subsidiaires ». Dès lors, ces enseignants sont souvent à la fois respectés et appréciés par leurs élèves. Cette perception positive est associée à leur capacité à servir de modèles pour leurs élèves. Les récits des jeunes soulignent l’importance des pratiques pédagogiques et éducatives de ces enseignants, au-delà de leur origine culturelle. La bienveillance, l’exigence et la prise en compte de la culture d’origine des élèves constituent des éléments clés qui façonnent la relation entre ces enseignants et leurs élèves. Certaines pratiques pédagogiques de ces enseignants correspondent souvent aux pratiques de classe reconnues comme pertinentes et efficaces dans la recherche. À ce titre, leurs pratiques en classe et la nature de la relation pédagogique et éducative décrite peuvent inspirer les enseignants en général.

Cet article fournit des éléments de réponse à la question de recherche sur le rôle des enseignants d’origine immigrée dans l’expérience scolaire des jeunes d’origine immigrée. Certains parmi ces enseignants semblent bien jouer un rôle central dans la vie scolaire de leurs élèves, agissant en tant que modèles et facilitateurs de la réussite scolaire. Ces enseignants sont perçus comme des leviers qui contribuent à favoriser le parcours scolaire et le bien-être scolaire des élèves d’origine immigrée. La contribution de ces enseignants semble, pour certains d’entre eux, être spontanée et volontaire. Cependant, il arrive que ces enseignants soient sollicités par des enseignants non immigrés au sujet des élèves d’origine immigrée, ce qui suggère que ces enseignants sont reconnus comme un atout potentiel au sein de l’école.

Appendices

Bibliographie

- Akkari, A., Bauer, S. et Radhouane, M. (2017). Do Teachers Coming from Diverse Ethno-cultural Backgrounds Represent an Added Value for the Profession? Findings of a Study Conducted in French-Speaking Switzerland. Educational Practice and Theory, 39(1), 69‑89. https://doi.org/10.7459/ept/39.1.05

- Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469‑480. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469

- Arnett, J. J. (2014). Emerging adulthood : The winding road from the late teens through the twenties. Oxford University Press.

- Baudoin, N. et Galand, B. (2021). Les pratiques des enseignants ont-elles un effet sur le bien-être des élèves? Une revue critique de la littérature. Revue française de pédagogie, 211(2), 117‑146. https://doi.org/10.4000/rfp.10559

- Bauer, S. et Akkari, A. (2016). Les enseignants issus de la diversité ethnoculturelle représentent-ils une valeur ajoutée pour la profession ? Résultats d’une étude menée en Suisse romande. Revue canadienne de l’éducation, 39(4), 1‑25. https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/2198

- Baye, A., Bricteux, S., Crépin, F., Demonty, I., Hindryckx, G., Matoul, A. et Quittre, V. (2023). Performances des jeunes de 15 ans en mathématiques, sciences et lecture à la sortie de la crise sanitaire. Résultats de PISA 2022 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les cahiers des Sciences de l’Éducation. Université de Liège. https://www.pisa-fwb.uliege.be/upload/docs/application/pdf/2023-12/synthese_resultats_pisa_2022.pdf

- Bergamaschi, A. (2016). Décrochage scolaire et immigration. Un regard sociologique sur la scolarité des élèves immigrés en France. Les dossiers des sciences de l’éducation, 35, 157‑172. https://doi.org/10.4000/dse.1314

- Bertaux, D. (2016). Le récit de vie. Armand Colin.

- Bertucci, M.-M. (2013). Formes de la ségrégation langagière et sociale en banlieue. Cahiers internationaux de sociolinguistique, 4(2), 41‑55. https://doi.org/10.3917/cisl.1302.0041

- Bonnéry, S. (2006). La question de « l’ethnicité » dans l’École : Essai de reconstruction du problème. Sociétés et jeunesses en difficulté. Revue pluridisciplinaire de recherche, 1, 1‑17. https://journals.openedition.org/sejed/109

- Bressoux, P. (2012). 13. L’influence des pratiques enseignantes sur les acquisitions scolaires des élèves. Regards croisés sur l’économie, 12(2), 208‑217. https://doi.org/10.3917/rce.012.0208

- Brinbaum, Y. et Guégnard, C. (2012). Le sentiment de discrimination des descendants d’immigrés : Reflet d’une orientation contrariée et d’un chômage persistant. Agora débats/jeunesses, 61(2), 7‑20. https://doi.org/10.3917/agora.061.0007

- Brinbaum, Y. et Primon, J.-L. (2013). Parcours scolaires et sentiment d’injustice et de discrimination chez les descendants d’immigrés. Économie et statistique, 464, 215‑243. https://doi.org/10.3406/estat.2013.10239

- Broyon, M.-A. (2016). L’insertion professionnelle des enseignants issus de la migration en Suisse romande : Une insertion comme les autres ? Formation et pratiques d’enseignement en questions, 21, 39‑58. https://revuedeshep.ch/pdf/21/21-03-Broyon.pdf

- Brun, S. et Cosquer, C. (2022). Sociologie de la race. Armand Colin.

- Caillet, V. (2006). Sentiment d’injustice et violence scolaire. Spirale. Revue de recherches en éducation, 37(1), 63‑71. https://doi.org/10.3406/spira.2006.1297

- Carrington, B. (2002). Ethnicity, “Role Models” and teaching. Journal of Research Dans Education, 12(1), 40‑49.

- Catalano, R. F., Oesterle, S., Fleming, C. B. et Hawkins, J. D. (2004). The Importance of Bonding to School for Healthy Development: Findings from the Social Development Research Group. Journal of School Health, 74(7), 252‑261. https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2004.tb08281.x

- Claude, M.-S. et Rayou, P. (2019). Accéder aux perspectives des élèves sur les situations scolaires. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 41(2), 467‑482. https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01910285

- Cook-Sather, A. (2002). Authorizing Students’ Perspectives: Toward Trust, Dialogue, and Change in Education. Educational Researcher, 31(4), 3‑14. https://www.jstor.org/stable/3594363

- Davis, H. A. (2003). Conceptualizing the Role and Influence of Student-Teacher Relationships on Children’s Social and Cognitive Development. Educational Psychologist, 38(4), 207‑234. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3804_2

- Demazière, D. (2007). Quelles temporaliés travaillent les entretiens biographiques retrospectifs? Bulletin de Méthodologie Sociologique, 93(1), 5‑27. http://journals.openedition.org/bms/506

- Dhume, F. et Dukic, S. (2012). Orientation scolaire et inégalités de traitement selon « l’origine » : une synthèse critique des connaissances. Diversité-VE, 167, 165‑175. https://doi.org/10.3406/diver.2011.3514

- Dubar, C. et Nicourd, S. (2017). L’entretien sociobiographique et son analyse. Dans C. Dubar et S. Nicourd (dir.), Les biographies en sociologie (p. 71‑94). La Découverte.

- Duchesne, C., Gravelle, F. et Gagnon, N. (2019). Des nouveaux·elles enseignant·e·s issus·e·s de l’immigration négocient leur place dans la culture enseignante de leur école. Revue des sciences de l’éducation, 45(1), 187‑214. https://doi.org/10.7202/1064611ar

- Dupeyron, J.-F. (2020). L’exemplarité des enseignants et des éducateurs. Le Télémaque, 57(1), 75‑91. https://doi.org/10.3917/tele.057.0075

- Echallaoui, S. (2015). Le cours de religion islamique au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Organisation, contenu et éducation à la citoyenneté. Dans J. Leclercq (dir.), Morale et religions à l’école? Changeons de paradigme (p. 207‑216). https://books.openedition.org/pucl/2625

- El Berhoumi, M. (2016). Le Pacte scolaire : la politique compromise ? La Revue Nouvelle, 1(1), 45‑51. https://doi.org/10.3917/rn.161.0045

- Ennser-Kananen, J. et Ruohotie-Lyhty, M. (2023). " I’m a foreign teacher": Legitimate positionings in the stories of a migrant teacher. Journal of Education for Teaching, 49(3), 491‑506. https://doi.org/10.1080/02607476.2022.2105138

- Espinosa, G. (2016). Affectivité, relation enseignant/e-élève et rapport à l’enseignant/e : Contribution à une réflexion sur les caractéristiques d’une relation réussie. Recherches en éducation, 26, 142‑153. https://doi.org/10.4000/ree.6663

- Felouzis, G., Fouquet-Chauprade, B. et Charmillot, S. (2015). Les descendants d’immigrés à l’école en France : Entre discontinuité culturelle et discrimination systémique. Revue française de pédagogie, 191(2), 11‑27. https://doi.org/10.4000/rfp.4738

- Flèche, S. et Perona, M. (2021). Ces enseignants qui nous marquent. Observatoire du Bien-être du CEPREMAP. https://www.cepremap.fr/depot/2021/01/2021-02-Ces_enseignants_qui_nous_marquent.pdf

- Frickey, A. (2010). Les inégalités de parcours scolaires des enfants d’origine maghrébine résultent-elles de discriminations? Formation Emploi, Revue française des sciences sociales, 112, 21‑37. https://doi.org/10.4000/formationemploi.3156

- Galand, B., Philippot, P. et Frenay, M. (2006). Structure de buts, relations enseignants-élèves et adaptation scolaire des élèves : Une analyse multi-niveaux. Revue française de pédagogie, 155(2), 57‑72. https://doi.org/10.4000/rfp.225

- Hahl, K. et Paavola, H. (2015). " I To Get a Foot in the Door": New Host Country Educated Immigrant Teachers’ Perceptions of Their Employability in Finland. Australian Journal of Teacher Education, 40(3), 36‑51. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2014v40n3.3

- Haiat, S., Espinosa, G. et Charron, A. (2023). La relation enseignant-élèves au coeur de la réussite éducative. Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE, 67, 1‑15. https://doi.org/10.4000/edso.22736

- Hétier, R. (2022). La bienveillance en éducation : un défi pédagogique. Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE, 64, 1‑16. https://doi.org/10.4000/edso.19194

- Ibaraki, A. (2024). Promoting Student Well-Being through Classroom Interventions. Teaching of Psychology, 51(1), 104‑109. https://doi.org/10.1177/00986283211063582

- Ichou, M. (2018). Les enfants d’immigrés à l’école—Inégalités scolaires du primaire à l’enseignement supérieur. Presses universitaires de France.

- Jacobs, D. et Rea, A. (2011). Gaspillage de talents. Les écarts de performances dans l’enseignement secondaire entre élèves issus de l’immigration et les autres d’après l’étude PISA 2009. Fondation Roi Baudouin, Bruxelles. https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/115058/1/PUB2011_3003_GaspillageDeTalents.pdf

- Jellab, A. et Marsollier, C. (2018). Bienveillance et bien-être à l’école : pour une école humaine et exigeante. Berger Levrault.

- Kilic, A. (2021). Stigmates, contradictions et dilemmes de statut. L’expérience des professeurs des écoles issus de l’immigration. Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 20, 119‑219. https://doi.org/10.4000/cres.5534

- Kincade, L., Cook, C. et Goerdt, A. (2020). Meta-Analysis and Common Practice Elements of Universal Approaches to Improving Student-Teacher Relationships. Review of Educational Research, 90(5), 710‑748. https://doi.org/10.3102/0034654320946836

- Lahire, B. (2008). La Raison scolaire. École et pratiques d’écriture entre savoir et pouvoir. Presses universitaires de Rennes.

- Lau, W. S. et Gritter, K. M. (2022). Hidden Voices: How Chinese Immigrant Educators Implement Culturally Inclusive Practices in U.S. Classrooms. New Waves-Educational Research and Development Journal, 25(1), 65‑81. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1361385.pdf

- Leyens, J.-P. (1968). L’identification comme processus d’apprentissage. L’Année psychologique, 68(1), 251‑267. https://doi.org/10.3406/psy.1968.27607

- Magnan, M.-O., Gosselin-Gagné, J., Audet, G. et Conus, X. (2021). L’éducation inclusive en contexte de diversité ethnoculturelle : comprendre les processus d’exclusion pour agir sur le terrain de l’école [éditorial]. Recherches en éducation, 44, 1‑15. https://doi.org/10.4000/ree.3300

- Mantel, C. (2020). Being a Teacher with a So-Called "Immigrant Background": Challenges of Dealing with Social Boundaries. Intercultural Education, 31(2), 173‑189. https://doi.org/10.1080/14675986.2019.1702291

- Martiniello, M. et Rea, A. (2013). Une brève histoire de l’immigration en Belgique | GERME - Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Egalité. Fédération Wallonie-Bruxelles. https://germe.centresphisoc.ulb.be/publication/une-breve-histoire-de-limmigration-en-belgique

- Meunier, O. (2008). Les approches interculturelles dans le système scolaire français : vers une ouverture de la forme scolaire à la pluralité culturelle ? Socio-logos [en ligne], (3). https://doi.org/10.4000/socio-logos.1962

- Monseur, C. et Baye, A. (2015). Quels apports des données PISA pour l’analyse des inégalités scolaires ? Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO). https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/monseur1.pdf

- Montoya, R. M., Horton, R. S. et Kirchner, J. (2008). Is actual similarity necessary for attraction? A meta-analysis of actual and perceived similarity. Journal of Social and Personal Relationships, 25(6), 889‑922. https://doi.org/10.1177/0265407508096700

- Moser, G. (1994). Chapitre II - L’attraction interpersonnelle (La naissance de l’affinité). Dans G. Moser (dir.), Les relations interpersonnelles (p. 47‑86). Presses Universitaires de France.

- Myria (2015). Immigré, étranger, Belge d’origine étrangère : de qui parle-t-on ? Myria [Myriatics n° 2]. https://www.myria.be/files/Myriatics2__layout.pdf

- Naderifar, M., Goli, H. et Ghaljaie, F. (2017). Snowball Sampling : A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research. Strides in Development of Medical Education, 14(3). https://doi.org/10.5812/sdme.67670

- Neugebauer, M., Klein, O. et Jacob, M. (2022). Migrant teachers in the classroom : A key to reduce ethnic disadvantages in school? International Studies in Sociology of Education, 1‑19. https://doi.org/10.1080/09620214.2022.2132983

- Niyubahwe, A., Mukamurera, J. et Jutras, F. (2019). Rôles et contributions des enseignants issus de l’immigration dans l’intégration scolaire des élèves issus de l’immigration. Revue canadienne de l’éducation, 42(2), 438‑463. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26823254

- Niyubahwe, A., Mukamurera, J. et Sirois, G. (2018). Comment les enseignants immigrants formés à l’étranger vivent-ils les relations interpersonnelles et professionnelles à leur entrée dans le milieu scolaire québécois ? Alterstice, 8(2), 25‑36. https://doi.org/10.7202/1066950ar

- Nyambek-Mebenga, F. (2023). Éduquer contre le racisme sans dire la race : D’une pédagogie colorblind à une pédagogie antiraciste critique. Le Télémaque, 64(2), 79‑92. https://doi.org/10.3917/tele.064.0079

- Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) (2018). Le sentiment d’appartenance des élèves à l’école et leur relation avec leurs enseignants. Dans OCDE, Résultats de PISA 2015 (volume III) : Le bien-être des élèves (p. 117‑131). https://doi.org/10.1787/9789264288850-fr

- Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) (2016). La performance des élèves, leur statut au regard de l’immigration et leurs attitudes à l’égard de la science. Dans OCDE, Résultats de PISA 2015 (volume I) : L’excellence et l’équité en éducation (p. 253-276). https://doi.org/10.1787/9789264267534-fr

- Ogbu, J. U. (1978). Minority Education and Caste: The American System in Cross-Cultural Perspective. Academic Press.

- Ogbu, J. U. (1992). Les Frontières culturelles et les enfants de minorités. Revue française de pédagogie, 101(1), 9‑26. https://doi.org/10.3406/rfp.1992.1307

- Orfield, G. et Gándara, P. (2010). Ségrégation résidentielle et scolaire aux États-Unis. L’expérience du busing. Informations sociales, 161(5), 96‑102. https://doi.org/10.3917/inso.161.0096

- Orofiamma, R. (2008). Les figures du sujet dans le récit de vie. En sociologie et en formation. Informations sociales, 145(1), 68‑81. https://doi.org/10.3917/inso.145.0068

- Ouvrage collectif. (2020). Lettre à ce prof qui a changé ma vie—Enseigner la liberté. Robert Laffont.

- Paillé, P. et Mucchielli, A. (2016). L’analyse thématique. Dans L’analyse qualitative en sciences humaines et sociale (4e éd., chap. 11, p. 235‑312). Armand Colin.

- Parsonson, B. S. (2012). Evidence-Based Classroom Behaviour Management Strategies. Kairaranga, 13(1), 16‑23. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ976654.pdf

- Pianta, R. (1992). Beyond the Parent : The Role of Other Adults in Children’s Lives. Jossey-Bass.

- Pianta, R. C., Hamre, B. K., et Allen, J. P. (2012). Teacher-Student Relationships and Engagement : Conceptualizing, Measuring, and Improving the Capacity of Classroom Interactions. In S. L. Christenson, A. L. Reschly et C. Wylie (dir.), Handbook of Research on Student Engagement (p. 365‑386). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_17

- Postic, M. (2001). La relation éducative. Presses Universitaires de France.

- Potvin, M., Dhume, F., Verhoeven, M. et Ogay, T. (2018). La formation des enseignants sur la diversité et les rapports ethniques : Regards comparatifs France, Québec, Belgique et Suisse. Éducation et francophonie, 42(2), 30‑50. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A273374/datastream/PDF_01/view

- Roorda, D. L., Jorgensen, T. D. et Koomen, H. M. Y. (2019). Different teachers, different relationships? Student-teacher relationships and engagement in secondary education. Learning and Individual Differences, 75, 101761. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.101761

- Rousseau, N., Deslandes, R. et Fournier, H. (2009). La relation de confiance maître-élève : Perception d’élèves ayant des difficultés scolaires. Revue des sciences de l’éducation de McGill, 44(2), 193‑211. https://doi.org/10.7202/039032ar

- Rubie-Davies, C. M. et Rosenthal, R. (2016). Intervening in teachers’ expectations : A random effects meta-analytic approach to examining the effectiveness of an intervention. Learning and Individual Differences, 50, 83‑92. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.07.014

- Santerini, M. (2002). La formation des enseignants à l’interculturel : modèles et pratiques. Carrefours de l’éducation, 14(2), 96‑105. https://doi.org/10.3917/cdle.014.0096

- Sayad, A. (2014). L’école et les enfants de l’immigration. Seuil.

- Spilt, J. L. et Koomen, H. M. Y. (2022). Three Decades of Research on Individual Teacher-Child Relationships : A Chronological Review of Prominent Attachment-Based Themes. Frontiers in Education, 7, 1‑19. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.920985

- Talbot, L. (2012). Les recherches sur les pratiques enseignantes efficaces : Synthèse, limites et perspectives. Questions vives recherches en éducation, 6(18), 129‑140. https://doi.org/10.4000/questionsvives.1234

- Trang, K. T. et Hansen, D. M. (2021). The Roles of Teacher Expectations and School Composition on Teacher-Child Relationship Quality. Journal of Teacher Education, 72(2), 152‑167. https://doi.org/10.1177/0022487120902404

- Villegas, A. M., et Irvine, J. J. (2010). Diversifying the Teaching Force : An Examination of Major Arguments. The Urban Review, 42(3), 175‑192. https://doi.org/10.1007/s11256-010-0150-1

- Zarhouni, N. (2023). Enquête exploratoire auprès d’enseignant(e)s de religion islamique en Belgique francophone : Quelles représentations de leurs défis professionnels en 2021 ? Essais et Recherches en ligne. Cismoc. https://hdl.handle.net/2268/309390

List of tables

Tableau 1

Caractéristiques des participants

Remarques. En Belgique francophone, le CESS (ou Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) désigne le diplôme de fin d’enseignement secondaire. Les études en haute école correspondent à un cursus supérieur court (3 ans), se distinguant des études universitaires qui s’étendent sur une période de 5 ans.