Abstracts

Résumé

Cet article porte sur le processus de construction de l’identité enseignante des futurs enseignant·e·s issus de l’immigration en contexte scolaire franco-ontarien. Ce processus, initié dès les premiers jours d’entrée au programme de formation initiale à l’enseignement, serait le résultat d’ajustements ou de transformations profondes dans leurs systèmes de valeurs. Sept futurs enseignants issus de l’immigration inscrits dans le programme de formation initiale à l’enseignement de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa ont participé à une recherche portant sur les transformations de leurs représentations quant à leurs systèmes de valeurs. Le dispositif de recherche était constitué d’une formation à l’utilisation de la cartographie conceptuelle et d’un accompagnement à la pratique réflexive, dans le cadre d’un cours intitulé « Éducation aux valeurs en milieu scolaire ». S’inscrivant dans le paradigme constructiviste, cette recherche repose sur une approche d’étude de cas multiples. Les données ont été collectées à partir d’instruments et de dispositifs contrastés, notamment deux entretiens individuels semi-directifs, deux cartes conceptuelles (initiale et finale) et des entrées de journal réflexif. Présentés sous la forme de portraits individuels d’abord, puis sous la forme de comparaison inter-cas, les résultats illustrent l’importance de la pratique réflexive dans le processus de construction de l’identité enseignante de ces enseignants, qui sont devenus plus conscients des défis auxquels ils doivent faire face et des transformations à faire dans leurs systèmes de valeurs pour s’insérer et s’intégrer dans la profession enseignante en Ontario.

Mots-clés :

- valeurs,

- valeurs en milieu scolaire,

- identité enseignante,

- apprentissage par transformation,

- carte conceptuelle,

- pratique réflexive

Article body

Introduction et problématique

Des chercheurs de la formation à l’enseignement (Ball, 2000; Danielewicz, 2001; Darling-Hammond, 2000) font valoir que « devenir enseignant est un processus complexe de construction identitaire » et que les systèmes de valeurs de l’individu jouent un rôle essentiel dans ce processus. Il est donc important pour chaque enseignante ou enseignant de prendre du temps pour réfléchir à ses systèmes de valeurs non seulement pendant la formation initiale, mais encore durant la période d’insertion et d’intégration professionnelles, de façon à s’assurer que ceux-ci soient en cohérence avec ceux de la société qui lui donne le mandat d’enseigner.

Selon plusieurs chercheurs (Deters, 2006; Duchesne, 2008, 2010, 2017 et 2018; Mawhinney et Xu, 1997; Mujawamariya, 2000, 2002 et 2008; Mulatris et Skogen, 2012; Myles, Chen et Wang, 2006), les futurs enseignant·e·s issus de l’immigration inscrits dans un programme de formation initiale à la profession enseignante dans une université canadienne font face à de grands défis, au regard de leurs représentations différentes quant à leur système de valeurs en milieu scolaire, ces représentations étant liées à leurs propres expériences et pratiques dans leur milieu d’origine. Parmi ces principaux défis, il est question de la non-reconnaissance de leurs diplômes et des expériences professionnelles acquises dans leur pays d’origine, de leur méconnaissance des systèmes éducatifs en place ainsi que de tensions entre les différentes composantes de l’identité enseignante, en lien avec les systèmes de valeurs et les schèmes de pensée.

Dans sa recherche portant sur les conceptions de 17 futurs enseignant·e·s issus de l’immigration inscrits à la formation initiale à l’enseignement à l’Université d’Ottawa, volet francophone, Duchesne (2008) a indiqué que la méconnaissance du nouveau système scolaire et des orientations ministérielles (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2004 et 2008) sur lesquelles il se fonde constituent des difficultés de taille pour ces enseignants. Ces derniers ont fait état de conceptions de l’enseignement relevant plutôt du modèle traditionnel de transmission de connaissances (Duchesne, 2008), modèle qu’ils avaient l’habitude d’utiliser dans leur pays d’origine. Dans un autre article portant sur l’accompagnement de ces 17 enseignants, Duchesne (2010) a noté que, lors des stages d’enseignement, a) ils posent peu de gestes concrets afin de se familiariser avec le milieu scolaire franco-ontarien ou avec le fonctionnement général des écoles canadiennes et b) leurs stratégies de gestion de classe ne sont pas efficaces.

En outre, « il y aurait des écarts entre le modèle éducatif franco-ontarien et ceux que ces étudiants auraient connus dans leur pays d’origine » (Mulatris et Skogen, 2012, p. 336), écarts susceptibles d’occasionner des conflits identitaires ou des pertes identitaires. Or toute perte d’identité est synonyme d’aliénation, de souffrance et d’angoisse (Dubar, 2010). Selon certains chercheurs (Berry, 2011; Camilleri, 1998a et 1998b), un individu peut élaborer des stratégies lui permettant de négocier les écarts identitaires, que ce soient des transactions externes (objectives) avec les acteurs sociaux en vue d’ajuster les deux axes identitaires (identité héritée/identité visée) ou des transactions internes (subjectives) avec sa propre histoire, ce qui l’aiderait à assurer un équilibre entre divers aspects identitaires conflictuels.

Cette mise au point est importante pour souligner que des transformations sont nécessaires dans les représentations des futurs enseignant·e·s issus de l’immigration quant à leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire afin qu’ils puissent construire une identité enseignante en contexte scolaire canadien. Cette recherche a comme objectif une meilleure compréhension de ces transformations.

Sur le plan social, la compréhension des transformations des représentations dans les systèmes de valeurs en milieu scolaire franco-ontarien des futurs enseignant·e·s issus de l’immigration apporte une contribution à leur intégration sociale et professionnelle, dans le contexte actuel de pénurie d’enseignants, de décrochage professionnel et de préoccupations croissantes des décideurs politiques de favoriser l’intégration et le développement professionnel des futurs enseignant·e·s issus de l’immigration (Morrissette, Arcand, Diédhiou et Sèguéda, 2020; Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2021). Dans le contexte des écoles de langue française en Ontario, notre recherche pourrait de plus contribuer à l’intégration scolaire des élèves issus de l’immigration qui ont besoin de modèles qui leur ressemblent (Bascia, 1996; Mujawamariya, 2000, 2002 et 2008; Phillion, 2003), modèles culturels qu’ils incarnent aux yeux des élèves une fois leur insertion dans la profession enseignante réalisée. Sur le plan scientifique, aucune recherche n’a encore porté sur les futurs enseignant·e·s issus de l’immigration sous l’angle de la transformation identitaire liée à leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire franco-ontarien en utilisant la cartographie conceptuelle comme outil réflexif.

Cadre conceptuel et théorique

Les concepts de « valeurs », de « valeurs de la profession enseignante » et de « construction identitaire » constituent notre cadre conceptuel, tandis que la théorie de l’apprentissage par transformation fonde notre cadre théorique.

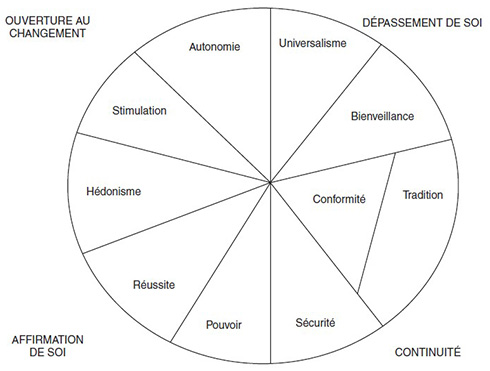

Concernant le concept de « valeurs », nous avons utilisé d’abord la théorie des valeurs universelles de Schwartz (2006), qui traite des valeurs de base reconnues dans toutes les cultures, puis la classification des valeurs de Desaulniers et Jutras (2012). D’après Schwartz (2006), les valeurs, en tant qu’expression des motivations personnelles, varient d’une personne à une autre et d’une culture à une autre. Les groupes se distinguent nettement les uns des autres quant à l’importance relative qu’ils attribuent à différentes valeurs. Cette théorie identifie dix valeurs de base en rapport avec les motivations qu’elles sous-tendent, soit l’autonomie (créativité, liberté, indépendance, curiosité, etc.), la stimulation (passion pour la vie, etc.), l’hédonisme (plaisir, etc.), la réussite (succès, l’ambition, etc.), le pouvoir (autorité, richesse, reconnaissance sociale, etc.), la sécurité (ordre social, sécurité familiale et sécurité nationale, etc.), la conformité (obéissance, politesse, autodiscipline, etc.), la tradition (respect de soi, des autres et de la tradition, humilité, religion, etc.), la bienveillance (honnêteté, indulgence, responsabilité, loyauté, amitié, amour, etc.), l’universalisme (justice sociale, solidarité, égalité, paix sociale, sagesse, respect de l’environnement, etc.). La figure 1 présente les relations entre les dix valeurs de Schwartz (2006).

Figure 1

Modèle théorique des relations entre les dix valeurs de base

Lorsque deux valeurs en opposition sont activées en même temps, elles entrent en conflit, ce qui est représenté en termes de motivation par les dimensions extérieures du cercle, soit a) la dimension de l’ouverture au changement (autonomie et stimulation, etc.) par rapport à la dimension de la continuité (sécurité, conformité/tradition, etc.) et b) la dimension du dépassement de soi (universalisme et bienveillance, etc.) par rapport à la dimension de l’affirmation de soi (réussite et pouvoir, etc.).

Pour leur part, Desaulniers et Jutras (2012) ont identifié trois catégories de valeurs : les valeurs personnelles, les valeurs sociales et les valeurs professionnelles. Les valeurs personnelles sont acquises en grande partie pendant l’enfance auprès des parents, ou un peu plus tard auprès de personnes significatives comme des amis ou des enseignantes et enseignants. Les valeurs sociales sont les valeurs largement partagées dans l’ensemble de la société. Les valeurs professionnelles sont spécifiques à chaque profession et déterminent une grande partie de l’éthique professionnelle.

En Ontario, les « valeurs de la profession enseignante » sont synthétisées explicitement à travers les normes de déontologie et implicitement à travers les normes d’exercice de la profession enseignante. Les quatre valeurs (respect, empathie, intégrité et confiance) sont clairement énoncées dans les normes de déontologie de la profession enseignante en Ontario (Ordre des Enseignantes et Enseignants de l’Ontario [OEEO], 2012). Ces quatre valeurs ont servi de cadre à l’analyse des transformations constatées dans les représentations des futurs enseignant·e·s issus de l’immigration, avant et après la mise en oeuvre du dispositif de recherche.

Nous avons également exploité les travaux de Berry (2011) et de Camilleri (1998a et 1998b) portant sur les « stratégies de construction identitaire ». Une stratégie identitaire est définie comme un ensemble d’actions pour atteindre les objectifs d’intégration (Lafortune et Kanouté, 2007). En effet, une personne immigrante, confrontée à une culture étrangère, développe diverses stratégies identitaires. D’un côté, Berry (2011) a présenté les quatre stratégies d’acculturation, en considérant comme axes d’analyse le maintien de l’héritage culturel (ou l’identité d’origine) et les interactions entre les groupes ethnoculturels, soit : l’assimilation, la séparation/la ségrégation, l’intégration et la marginalisation. De son côté, Camilleri (1998a et 1998b) a classé les stratégies identitaires en deux grandes catégories : les stratégies par cohérence simple et les stratégies par cohérence complexe. Les stratégies par cohérence simple évitent le conflit entre les exigences de l’un des deux codes culturels en optant pour l’un ou l’autre sans chercher à les réconcilier (séparation ou assimilation). Les stratégies par cohérence complexe visent une harmonisation des cultures d’origine et d’accueil. En résumé, les travaux de Berry (2011) et de Camilleri (1998a et 1998b) ont servi de cadre pour analyser les stratégies priorisées par les participants à notre recherche en quête d’adaptation à leur pays d’accueil.

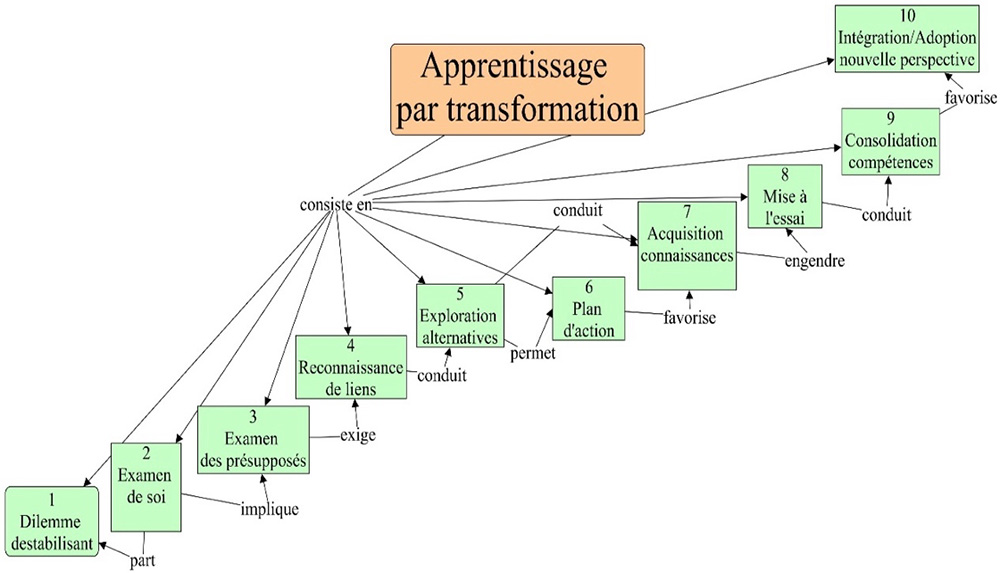

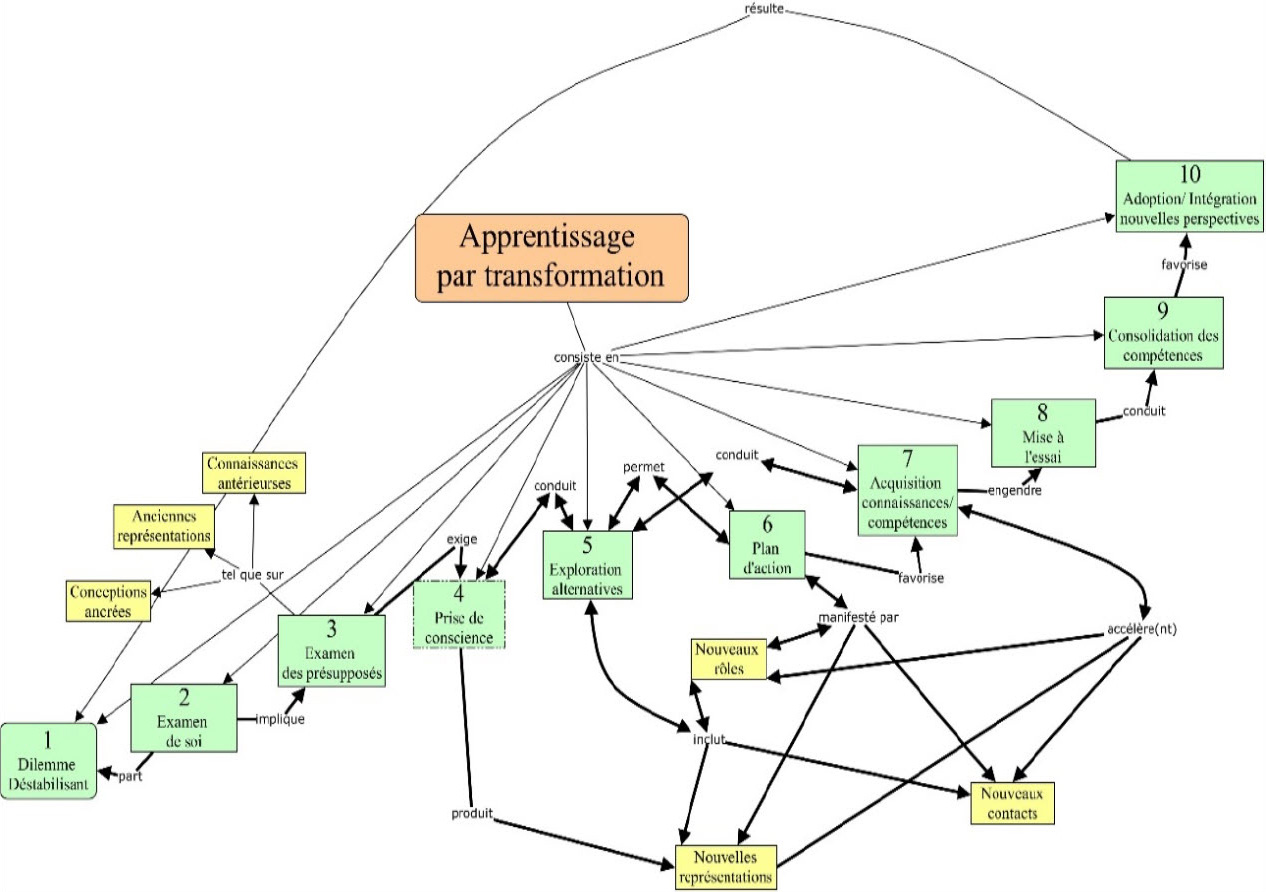

La « théorie de l’apprentissage par transformation » de Mezirow (2009) est au fondement de notre cadre théorique. Selon cette théorie, l’apprentissage chez l’adulte implique un processus de transformation, de redéfinition de ses conceptions, de ses valeurs, de sa compréhension de la réalité ainsi que de son propre rôle dans le monde. Pour Mezirow (2009), cet apprentissage est un processus individuel (conscient ou inconscient) provoqué par un déséquilibre dans les cadres de référence, à savoir des structures construites socialement (soit par la culture et le langage) par lesquelles chacun interprète son expérience et lui donne un sens. Cet apprentissage se produit en situation de conflit de vie, sous l’impulsion d’un catalyseur, d’un évènement déclencheur, d’un dilemme déstabilisant (disorienting dilemma, également traduit en français par l’expression « dilemme perturbateur »; Mezirow, 2001) qui remet en question les croyances, valeurs et représentations d’un individu ou lorsque des expériences vécues par l’individu lui posent des défis considérables ou le placent en situation d’inconfort ou d’instabilité. D’après cette théorie, l’apprenant doit s’engager alors dans un processus de réflexion critique, en dix étapes, qui lui permettra de transformer ses perspectives de sens (meaning perspectives). L’analyse de notre matériau de recherche a été fait à la lumière des dix étapes de l’apprentissage par transformation de Mezirow (2009), schématisées dans la carte conceptuelle présentée dans la figure 2.

Figure 2

Modèle adapté des dix étapes du processus de transformation de Mezirow (2009)

Méthodologie

Cet article est issu d’une démarche de recherche doctorale plus vaste portant sur les transformations des représentations des enseignant·e·s issus de l’immigration quant à leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire franco-ontarien. Notre étude s’est inscrite dans le paradigme constructiviste, reposant sur une compréhension approfondie d’un phénomène social et adoptant le point de vue et les significations de ses acteurs. Nous avons utilisé la méthode de cas multiples, visant une description détaillée et une interprétation socioculturelle des cas à l’étude (Karsenti et Demers, 2011). Cette démarche répond bien à nos deux sous-questions de recherche, à savoir a) la description des transformations des représentations chez les participants à la recherche quant à leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire franco-ontarien et b) l’analyse des ressemblances et des différences dans ces représentations avant et après la mise en oeuvre du dispositif de recherche.

Participants

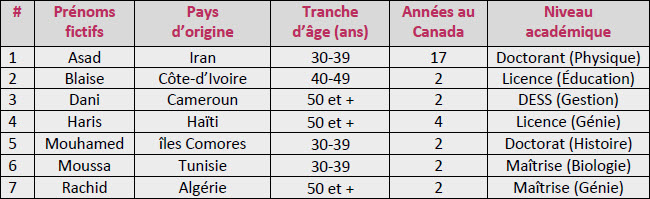

La collecte des données a été effectuée durant la session d’hiver 2015. Nous avons obtenu l’accord de participation de sept enseignant·e·s issus de l’immigration, en respectant les règles d’éthique de l’Université d’Ottawa. Leur moyenne d’âge se situait dans la tranche des 40 à 49 ans. Tous étaient des hommes. Cinq d’entre eux étaient de religion musulmane. Ils étaient originaires des pays suivants : Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Haïti, îles Comores, Iran et Tunisie. Ils pouvaient tous être catégorisés comme « travailleurs qualifiés » (Becklumb, 2008). Cinq sur sept avaient moins de trois années de résidence depuis leur arrivée au Canada. En termes de niveau académique et d’expérience, ils avaient au moins quatre ans de formation post-secondaire équivalant à une licence dans leur pays d’origine et ils avaient déjà eu une expérience d’au moins trois années en enseignement avant leur immigration au Canada. Cinq des participants avaient déjà vécu une expérience d’immigration dans un autre pays avant d’arriver au Canada. Tous étaient inscrits au programme de formation initiale à l’enseignement au cycle primaire et tous avaient participé à leur premier stage pratique dans des écoles francophones de l’Ontario.

Le tableau 1 présente ces participants à la recherche. Des pseudonymes ont été utilisés afin de protéger leur identité et d’assurer ainsi la confidentialité des données associées à notre recherche.

Tableau 1

Information sur les participants à la recherche

Dispositif de recherche

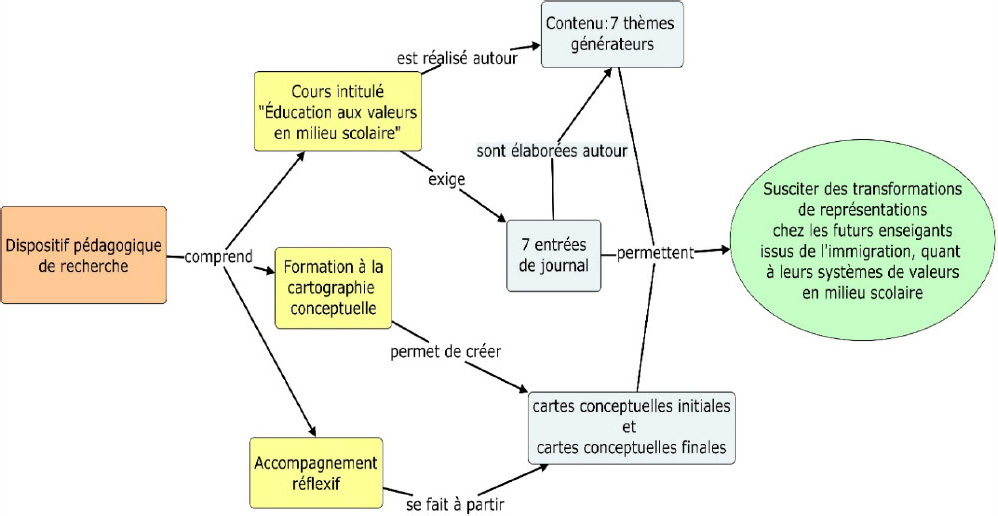

Notre dispositif de recherche comprend les trois composantes suivantes : un cours intitulé « Éducation aux valeurs en milieu scolaire », une formation à l’utilisation de la cartographie conceptuelle et un accompagnement à la pratique réflexive (voir figure 3). Ce cours a été donné en présentiel sous forme d’ateliers de discussions autour de grands thèmes générateurs (Freire, 1970) qui lui servent d’ancrage tels que l’éducation planétaire, la mission de l’école, le coût humain de la mondialisation, la pauvreté infantile et l’environnement durable.

Figure 3

Représentation graphique de notre dispositif de recherche

Au premier cours, le professeur responsable du cours a demandé à tous les étudiants de faire une carte conceptuelle de leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire en mettant leur valeur phare comme valeur centrale.

Au cours des deuxième et troisième semaines, trois heures (sous forme de deux interventions de 90 minutes) d’initiation à la cartographie conceptuelle à l’aide du logiciel CMAP Tools ont été offertes en classe. À la suite de cette formation, les participants à la recherche ont utilisé CMAP Tools pour la construction de leurs cartes conceptuelles finales.

Comme cette recherche a été effectuée tout de suite après leur premier stage en salle de classe, ces futurs enseignants issus de l’immigration ont eu l’occasion de verbaliser leurs expériences en classe, ce qui a permis de reconstruire leurs représentations du métier d’enseignant, marquant ainsi le passage de leur pays d’origine au milieu d’accueil.

Un accompagnement individuel à la pratique réflexive a complété leur formation à la cartographie conceptuelle. Cet accompagnement reposait sur deux composantes essentielles : une composante d’« entretien individuel proprement dit » et une composante d’« accompagnement individuel à la pratique réflexive » sur leurs systèmes de valeurs à partir des cartes conceptuelles produites. Le protocole d’entretien individuel proprement dit, d’une durée moyenne de 34 minutes par participant, a ciblé de façon particulière les histoires personnelles, en relation avec le parcours migratoire, les systèmes de valeurs en milieu scolaire, les stratégies d’adaptation ainsi que le premier stage d’enseignement et d’autres expériences d’intégration en contexte canadien. Les rencontres d’accompagnement individuel à la pratique réflexive, pour un total d’une dizaine d’heures, avaient un double objectif : a) appuyer chaque enseignant issu de l’immigration dans l’apprentissage du logiciel CMAP pour la construction des cartes conceptuelles visant à faciliter le processus de réflexion, afin que chacun puisse identifier et expliciter lui-même ses propres systèmes de valeurs en milieu scolaire franco-ontarien et les hiérarchiser sous forme de cartes conceptuelles et b) stimuler, par la confrontation d’idées, la réflexion de ces futurs enseignants issus de l’immigration pour la construction de leur identité enseignante. Tout au long des rencontres individuelles d’accompagnement à la pratique réflexive, divers sujets ont été abordés, en rapport avec les concepts développés dans les cartes conceptuelles initiales et finales produites.

Collecte, traitement et analyse des données

Dans un souci de triangulation, nous avons utilisé comme instruments et dispositifs les deux cartes conceptuelles initiale et finale, les deux entretiens semi-directifs liés à l’accompagnement à la pratique réflexive et les sept entrées dans le journal réflexif.

Le traitement et l’analyse des données ont eu lieu de façon simultanée (Merriam, 1998). Les cartes conceptuelles ont été traitées et analysées d’abord de façon quantitative puis de façon qualitative.

En premier lieu, l’approche quantitative de Novak et Gowin (1984) a été employée pour l’analyse comparative des cartes initiale et finale. Cette approche est basée sur la mesure du nombre de concepts, de hiérarchies et de liens (simples et croisés), sous la forme : 1) concept/exemple = 1 point; 2) hiérarchie = 5 points; 3) lien simple = 2 points et 4) liens croisés = 10 points. L’analyse comparative entre les cartes initiales et les cartes finales a été faite en fonction du nombre total de points obtenu pour chacune des cartes.

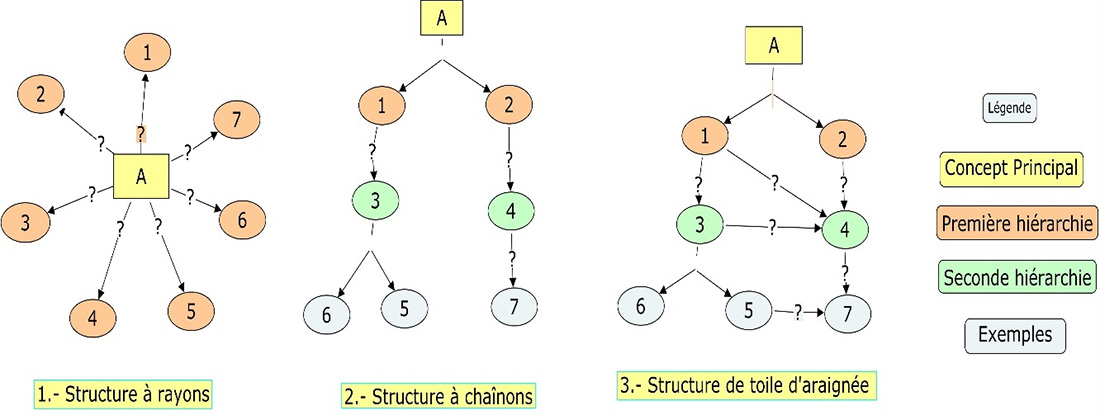

En second lieu, une analyse qualitative des cartes initiales et des cartes finales a été effectuée d’après le modèle de Kinchin et Hay (2006), qui présente trois types de structure des cartes conceptuelles : structure à rayons, structure à chaînons et structure de toile d’araignée (voir figure 4).

Figure 4

Les trois structures des cartes conceptuelles

Une structure à rayons et une structure à chaînons seraient des critères d’une réflexion peu profonde ou de surface tandis qu’une structure de toile d’araignée serait un indice d’une réflexion plus approfondie et plus significative.

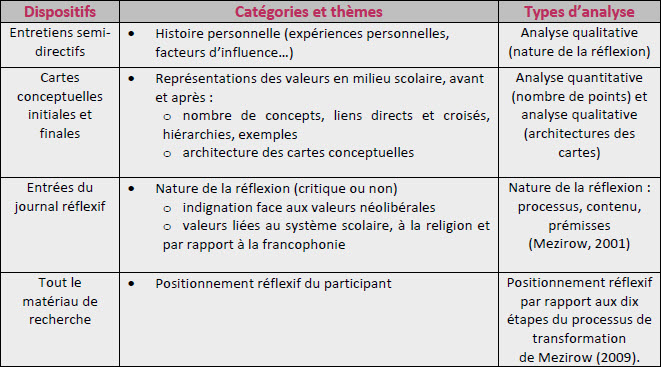

Pour les entretiens semi-directifs, nous avons utilisé le processus semi-inductif de Blais et Martineau (2006) : les informations ont été présentées en catégories préliminaires puis ont été subdivisées et codifiées suivant les thèmes préétablis, en lien avec le processus réflexif de Mezirow (2009) (tableau 2).

Tableau 2

Types d’analyse et catégories selon les dispositifs/instruments de collecte

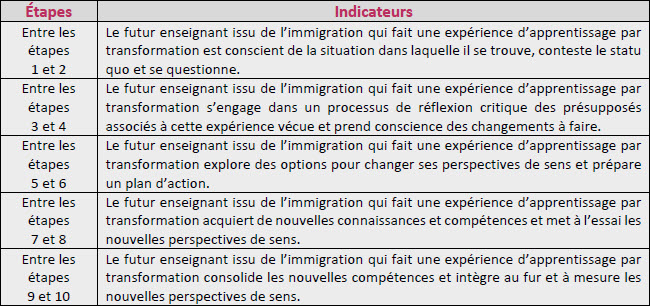

Finalement, à partir d’une liste d’indicateurs de contrôle inspirés des dix étapes du processus de transformation de Mezirow (2009), nous avons cherché à positionner chaque participant dans une tentative d’apprécier le chemin parcouru dans la construction de son identité enseignante en contexte franco-ontarien (voir tableau 3).

Tableau 3

Liste d’indicateurs de contrôle pour le positionnement des participants

Présentation des résultats

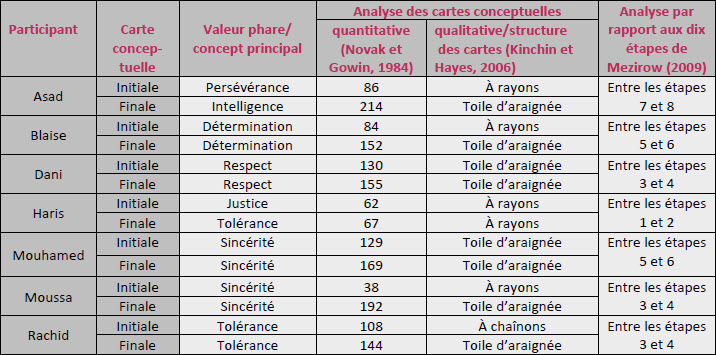

Le tableau 4 offre une synthèse des résultats pour les sept participants à la recherche.

Tableau 4

Résumé des résultats intra-cas

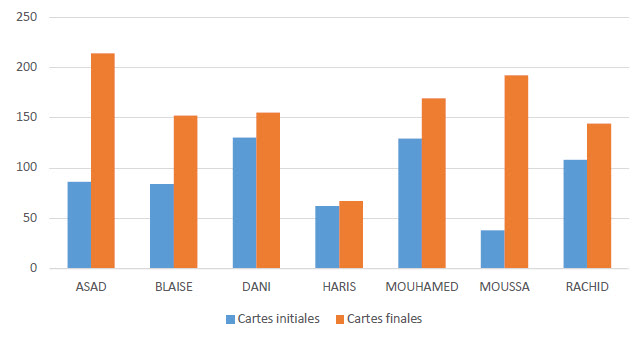

Analyse quantitative des cartes conceptuelles initiales et finales

L’analyse quantitative des cartes conceptuelles indique que, entre les cartes initiales et finales, le nombre de points a augmenté pour tous ces futurs enseignants issus de l’immigration, comme l’illustre la figure 5. Si dans les cartes initiales le nombre total de points était inférieur ou égal à 130, ce nombre a dépassé les 140 points pour les cartes finales, sauf pour Haris. Ces résultats traduisent des changements au niveau des représentations de ces futurs enseignants issus de l’immigration quant à leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire franco-ontarien entre le début et la fin de la mise en place du dispositif de recherche.

Figure 5

Comparaison des résultats de l’analyse quantitative des cartes initiales et des cartes finales (approche de Novak et Gowin, 1984)

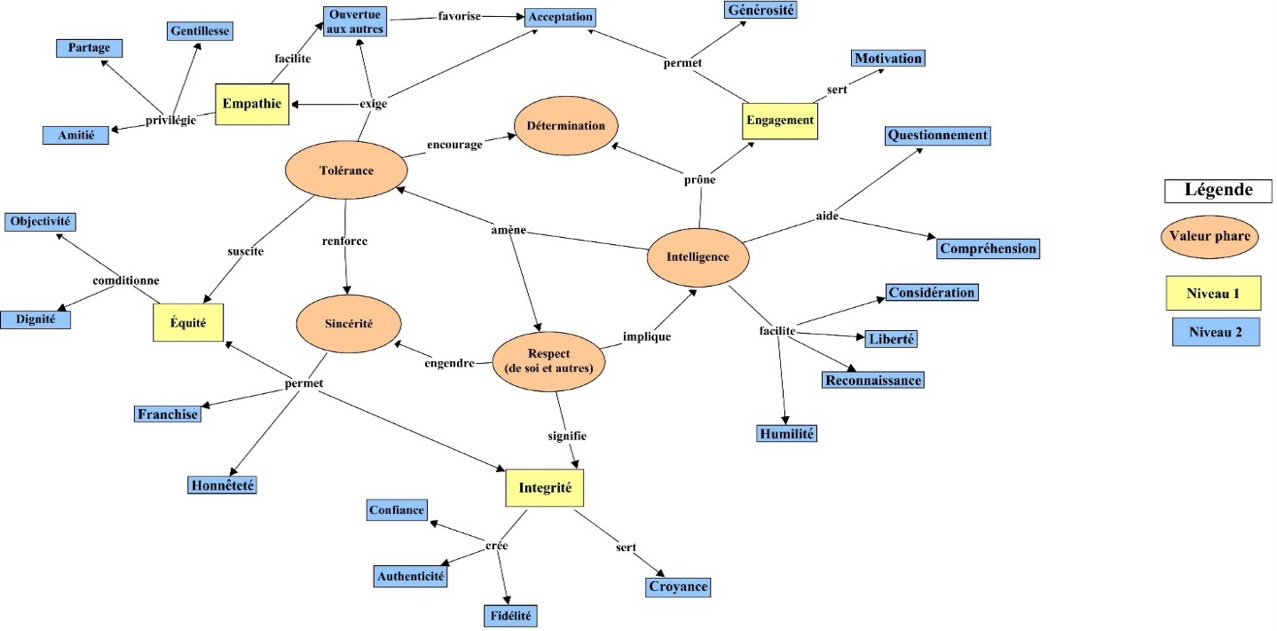

Analyse qualitative des cartes conceptuelles initiales et finales

L’analyse qualitative des cartes conceptuelles initiales et finales (Kinchin et Hayes, 2006) indique également que quatre des sept cartes conceptuelles initiales produites par ces futurs enseignants issus de l’immigration ont été élaborées en structure à rayons, une carte en structure à chaînons et deux cartes en structure de toile d’araignée. En revanche, six des sept cartes conceptuelles finales ont été produites dans une structure à toile d’araignée, ce qui serait un indice d’une réflexion plus approfondie et plus significative. Un seul participant (Haris) n’a pas changé la structure de sa carte finale qui, comme la carte initiale, reste encore une carte à rayons. Ainsi, entre la première carte et la carte finale, sauf pour Haris, il y a eu un changement significatif dans les représentations des participants quant à leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire. Par rapport aux « valeurs de la profession enseignante », à part la valeur de « respect », les valeurs priorisées (au niveau central des cartes conceptuelles) par les futurs enseignants issus de l’immigration sont loin d’être celles présentées dans les normes de déontologie de la profession enseignante en Ontario (OEEO, 2012) qui sont « le respect, l’empathie, la confiance et l’intégrité ». Les valeurs soulignées par les participants comme valeurs phares ou plus importantes (au niveau central des cartes conceptuelles comme concept principal) sont la tolérance (2 participants), la sincérité (2 participants), l’intelligence, le respect (1 participant) et la détermination (1 participant). Néanmoins, au niveau des deux premiers niveaux hiérarchiques de leurs cartes conceptuelles, comme l’illustre la figure 6, nous avons pu retrouver les autres valeurs de la profession enseignante en Ontario (OEEO, 2012), notamment les valeurs de l’empathie (citée par 57 % des participants), de la confiance (citée par 43 % des participants) et de l’intégrité (citée par 29 % des participants).

Figure 6

Valeurs mentionnées par les participants dans les cartes conceptuelles finales

Au niveau des entretiens individuels semi-dirigés

Lors des entretiens individuels, cinq des sept participants ont mentionné avoir vécu une expérience de discrimination ou d’exclusion au cours de leur expérience migratoire. « Seul le temps permettra de guérir ces plaies », explique Moussa.

Les entretiens individuels ont révélé également des chocs culturels par rapport aux pratiques enseignantes en Ontario ou au Canada plus généralement. Écoutons Blaise :

Les élèves dans mon pays sont beaucoup plus soumis […], tandis qu’au Canada les élèves peuvent crier sur un enseignant […]. Ici l’élève a tout le pouvoir […]. L’autre point que j’ai compris, c’est que les élèves ne se gênent pas pour t’appeler par ton nom. Tu peux être choqué.

Et Dani ajoute :

Quand tu vois un parent en train de contester la note d’un enfant, quand tu vois un enseignant préférer donner une note pour ne pas avoir des problèmes avec les parents, on a tout détruit dans le système.

Néanmoins, lors des entretiens, ils ont fait le lien entre les expériences professionnelles vécues dans leur pays d’origine et les nouvelles compétences exigées par la profession enseignante, notamment en ce qui concerne la gestion de classe.

Quant aux stratégies identitaires, le questionnement de Rachid est percutant :

Quand un immigrant arrive au Canada, doit-il être absorbé […]? Il ne faut pas que tu sois absorbé parce que chaque individu a quelque chose à apporter. Et l’ensemble fait un bon coloriage. C’est ça le métissage. C’est le droit à la différence.

Et à Moussa de renchérir :

J’ai été agréablement surpris par les positions positives de chacun d’eux. J’arrive à me reconnaître dans chacun d’eux, dans leurs idées et dans leurs idéaux […]. Nos valeurs sont avant tout humaines et communes […]. Lorsque j’étais en France, je faisais face à une contradiction de valeurs. Ici on me dit : « reste avec tes valeurs ».

Ces traces de pensée réflexive nous laissent penser que la plupart de nos participants à la recherche ont utilisé une stratégie identitaire d’intégration que Camilleri (1998a et 1998b) définit comme une stratégie par cohérence complexe visant une harmonisation des cultures d’origine et d’accueil.

Au niveau des entrées dans le journal réflexif des participants à la recherche

La question de l’identité francophone en milieu minoritaire a été l’objet d’un questionnement en classe et dans les entrées de journal réflexif, par rapport au sens donné par ces futurs enseignants venant d’horizons divers. Par rapport à la francophonie, dans l’une de ses entrées de journal réflexif, Blaise a revendiqué son identité francophone, « symbole d’un riche patrimoine culturel », dit-il.

Toutefois, il a fustigé les attitudes de ceux qui font, selon ses propres termes, une « classification linguistique » à l’intérieur de la grande famille francophone.

Cependant il existe d’inutiles querelles linguistiques entre nous. Les uns se clament plus français que les autres, au sein du même pays, pensant avoir la meilleure diction, une langue de qualité, la meilleure tradition : attitudes qui le plus souvent découlent sur l’humiliation, sur le rejet de l’autre […]

Ces futurs enseignants issus de l’immigration ont reconnu toutefois leur rôle comme « passeur culturel » ou « modèle culturel » auprès de leurs élèves (Paiement, 2013) dans l’espace francophone minoritaire, milieu au sein duquel tout se joue, non seulement en matière d’appropriation et de transmission de la culture francophone, mais également en matière d’intégration à la culture francophone. Pour certains participants, l’appropriation du fait francophone ne peut se faire sans la mise en avant de l’intégration et de la promotion de la diversité ethnoculturelle. La culture francophone, d’où qu’elle provienne, et quelle que soit son expression, doit trouver sa place dans le continuum culturel canadien, qui est axé sur le multiculturalisme. Les nouveaux arrivants, francophones et francophiles, cherchent la convivialité et la solidarité. Écoutons Moussa :

Pour valoriser la francophonie, je pense que la communauté francophone doit valoriser la solidarité entre les différentes communautés... Cette concurrence malsaine conduit à une désolidarisation entre les différentes communautés francophones minoritaires et majoritaires au Canada et à travers le monde […]. De plus la francophonie doit présenter des valeurs de tolérance envers le multiculturalisme.

Ces futurs enseignants issus de l’immigration ont été sensibles également à la lutte contre l’inégalité, la discrimination et toute forme de racisme. Ils ont prôné, selon l’expression d’Assad, une « socialisation civilisée » qui respecte l’expression de la liberté de chacun. Pour sa part, Dani s’est apitoyé sur le sort des élèves issus de l’immigration récente qu’il a rencontrés au cours de son stage d’enseignement, élèves perdus dans le système scolaire, pour plusieurs raisons, notamment par le manque de modèles de réussite et par le peu d’accompagnement des parents.

Il se trouve que ces jeunes provenant d’un pays détruit, ravagé par la guerre, déchiré par des conflits, ont des privilèges d’apprendre par rapport à ceux qui sont restés dans le pays, mais n’apprennent pas… Ils vont dans la délinquance… Les parents sont impuissants… Ils n’ont pas de modèles de réussite… Je me dis que c’est dommage.

Interprétation et discussion des résultats

Nous avons repéré presque les mêmes valeurs dans toutes les cartes produites. En revanche, la hiérarchisation des valeurs est différente, ce qui corrobore la théorie des valeurs universelles de Schwartz (2006).

En s’inspirant du modèle théorique des relations entre les dix valeurs de base de Schwartz (2006), il est possible de regrouper les valeurs phares (ou les plus importantes placées au niveau central des cartes conceptuelles) suivant les deux dimensions de continuité et de dépassement de soi.

-

Sous la dimension « continuité » se retrouvent les valeurs personnelles et sociales (sincérité, respect, détermination, intelligence) catégorisables comme des valeurs de sécurité et d’harmonie, étant donné qu’elles expriment des besoins de stabilité et de relations harmonieuses entre les individus et les groupes en contact (Schwartz, 2006).

-

Sous la dimension « dépassement de soi », la valeur de tolérance est déterminante. Cette valeur fait partie des valeurs dites d’« universalisme », dont l’objectif est de comprendre l’autre, de l’estimer, et également de protéger le bien-être de tous les humains et de la nature (Schwartz, 2006).

Selon notre lecture, ces valeurs phares (ou les plus importantes) peuvent être interprétées comme des attentes ou des motivations profondes chez ce groupe d’étudiants qui, pour certains, ont vécu des expériences de rejet lors de leur première expérience d’immigration. L’histoire personnelle des participants à la recherche a ainsi dévoilé qu’ils ont vécu des expériences d’intolérance et d’hypocrisie au cours de leur parcours migratoire, notamment en France. Ainsi, ces valeurs phares peuvent être l’expression d’une certaine perception d’une identité ethnique stigmatisée par suite des propos empreints de xénophobie formulés dans la presse et dans les médias sociaux à l’encontre de la communauté immigrante, notamment de race noire et de religion musulmane.

La prédominance des valeurs personnelles

Entre l’élaboration des cartes initiales et des cartes finales, nous avons observé que les valeurs phares (ou les plus importantes) n’ont pas tellement changé. Ces résultats concordent avec les travaux d’Illeris (2014), qui affirme que l’identité est formée de trois couches, dont le noyau central, appelé « core identity », reste stable et ne se transforme pas. Cela signifie que les valeurs phares telles que le respect, la tolérance, l’intelligence, la sincérité et la détermination font partie du noyau identitaire (Mucchielli, 1986) ou des valeurs centrales (Malewska-Peyre, 1991) de ces futurs enseignants issus de l’immigration. En référence à la typologie des valeurs de Desaulniers et Jutras (2012), il s’agit bien ici de valeurs personnelles et sociales (intelligence, sincérité, tolérance et détermination) qui forment l’identité ethnoculturelle de ces futurs enseignants issus de l’immigration. L’identité ethnoculturelle fait référence à cette « conscience qu’a l’individu (et ses vis-à-vis) d’appartenir à un groupe ethnique et culturel particulier, et à la manière dont ces caractéristiques ethniques et culturelles guident sa conduite, lui permettant d’organiser et d’interpréter le réel » (Lafortune et Kanouté, 2007, p. 39). Cette conscience ethnoculturelle, souvent stigmatisée, devient particulièrement aiguisée dans un contexte migratoire qui expose les individus et les groupes à la différence et au contact avec d’autres groupes ethnoculturels (Abou, 2002; Gauthier, 1999).

Les valeurs liées à la profession enseignante en Ontario

Alors que les valeurs phares (les plus importantes) sont restées stables, les valeurs mentionnées dans les deux premiers niveaux hiérarchiques dans les cartes finales ont changé et se sont rapprochées des valeurs de la profession enseignante en Ontario (respect, empathie, intégrité, confiance). Ces résultats confirment encore une fois les travaux d’Illeris (2014), qui a montré que les transformations des perspectives de sens dont parle Mezirow (2009) se situent au niveau de la deuxième couche de l’identité, appelée « personality layer ». Cette couche indique comment le futur enseignant issu de l’immigration voudrait être perçu par les autres (Illeris, 2014), notamment par ceux avec qui il sera en relation professionnelle. De fait, la formation à la cartographie conceptuelle et l’accompagnement à la pratique réflexive ont permis aux futurs enseignants issus de l’immigration de réfléchir sur leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire et de changer leurs perspectives de sens en vue de la construction de leur identité enseignante en contexte scolaire franco-ontarien. Ces résultats corroborent également les travaux de Boraita et Crahay (2013) qui, dans une note de synthèse sur les changements de conceptions des étudiants-maîtres en Europe, ont révélé que les croyances de la plupart d’entre eux ont évolué au cours de la formation.

Par rapport à leur cheminement dans le processus de transformation

Nous avons, pour les besoins de notre interprétation, enrichi le modèle à dix étapes du processus de transformation de Mezirow (2009) à l’aide d’une carte conceptuelle (figure 7), en présentant de nouveaux concepts explicatifs ainsi que de nouveaux liens entre les concepts et les étapes. Ce modèle enrichi nous a permis d’interpréter le positionnement de chacun des participants entre les niveaux 1-2 et les niveaux 7-8, comme dans les résultats intra-cas.

Figure 7

Modèle enrichi des dix étapes du processus de transformation de Mezirow (2009)

L’interprétation du modèle enrichi à dix étapes du processus de transformation de Mezirow (2009) suggère que la transformation dans les représentations des futurs enseignants issus de l’immigration quant à leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire n’est pas linéaire, mais se fait en suivant un cheminement dynamique et interactif, avec des allers et des retours entre les étapes 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Selon les individus, le cheminement peut se révéler plus ou moins long et ardu : il est plus aisé de rester dans le conformisme que de changer ses schèmes de pensée, ses anciennes pratiques, ses représentations et ses conceptions ancrées (Mezirow, 2009). Pour cela, l’apprenant adulte mérite d’être soutenu et accompagné dans ce processus de transformation par une pratique réflexive.

D’après le modèle enrichi, seul Assad a été positionné aux niveaux 7-8. Il a fait montre d’une réflexion plus intégrée, avec un plan d’action pour développer certaines compétences nécessaires à la profession enseignante et pour assumer les responsabilités professionnelles incombant au métier d’enseignant en contexte scolaire franco-ontarien. Ce résultat pourrait être lié à ses dix-huit années d’immigration en sol canadien et à son expérience de plus de sept ans comme assistant d’enseignement à l’Université d’Ottawa. Bien sûr, il a déjà appris les codes culturels du pays d’accueil. Il reste maintenant à les intégrer en classe et à développer des interactions harmonieuses avec tous les intervenants du système scolaire (élèves, parents, pairs enseignants et directeurs d’écoles et membres des commissions scolaires).

Cela dit, force est de constater que tous les participants se sont engagés, d’une manière ou d’une autre, dans cette spirale du processus de transformation identitaire, qui se poursuivra probablement plusieurs années encore, au fil de leur carrière en enseignement en milieu scolaire franco-ontarien. Ces constats impliquent donc que la transformation des représentations des futurs enseignants issus de l’immigration quant à leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire ne se termine pas avec la fin de leur formation initiale à l’enseignement mais va se déployer sur une partie (ou sur l’ensemble) de leur carrière professionnelle au Canada.

Conclusion

La compréhension des transformations dans les représentations chez de futurs enseignants issus de l’immigration quant à leurs systèmes de valeurs en milieu scolaire est la principale contribution de cette étude. En valorisant la pratique réflexive, notre dispositif pédagogique de recherche a permis de collecter des indices de transformations dans les représentations des participants à notre recherche quant à leurs systèmes de valeurs. Le dispositif pédagogique de recherche a entraîné une prise de conscience chez ces futurs enseignants issus de l’immigration ayant vécu des conflits de valeurs en milieu scolaire. Par rapport à la construction de leur nouvelle identité d’enseignant dans le pays d’accueil, ils ont pris conscience qu’ils doivent composer avec les influences culturelles de leur pays d’origine pour répondre à leurs nouveaux besoins d’ancrage identitaire et d’appartenance.

Notre recherche recèle cependant certaines limites, dont les caractéristiques personnelles des participants (tous des hommes), l’instrumentalisation, le parcours migratoire, la désirabilité sociale, la durée de trois mois pour la formation à l’utilisation de la carte conceptuelle et les biais du chercheur, ce dernier étant lui-même issu de l’immigration. D’autres recherches descriptives auprès des étudiants issus de l’immigration contribueraient à une meilleure compréhension de leurs systèmes de valeurs, de leurs motivations et de leurs attentes vis-à-vis d’un programme de formation initiale à l’enseignement dans une université canadienne. II serait également intéressant d’entreprendre des études longitudinales visant à suivre des cohortes d’étudiants issus de l’immigration au-delà de la période de formation initiale à l’enseignement, à différentes étapes de leur développement professionnel, par exemple un à cinq ans après leur insertion professionnelle ou après quelques années de pratique professionnelle.

Appendices

Bibliographie

- Abou, S. (2002). L’identité culturelle/Culture et droits de l’homme. Presses Universitaires Saint Joseph.

- Ball, A. F. (2000). Preparing teachers for diversity: Lessons learned from the U. S. and South Africa. Teaching and Teacher Education, 16, 491-509.

- Bascia, N. (1996). Inside and outside: Minority immigrant teachers in Canadian schools. Qualitative Studies in Education, 9(2), 151-165.

- Becklumb, P. (2008). Étude générale : Le programme canadien d’immigration. Service d’information et de recherche parlementaires. Division du droit et du gouvernement. http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/bp190-f.pdf

- Berry, J. W. (2011). Integration and multiculturalism: ways towards social solidarity. Papers on social representations. http://www.psych.lse.ac.uk/psr/PSR2011/20_02.pdf

- Blais et Martineau (2006). L’analyse inductive générale: description d’une démarche visant à donner un sens à des données brutes. Recherches qualitatives, 26(2), 1-18.

- Boraita, F. et Crahay, M. (2013). Les croyances des futurs enseignants: est-il possible de les faire évoluer en cours de formation initiale et, si oui, comment? Revue française de pédagogie, 183(2), 99-158.

- Camilleri, C. (1998a). Cultures et stratégies ou les mille manières de s’adapter. Dans J. C. Ruano-Borbalan (dir.), L’identité, l’individu, le groupe, la société (p. 57-62). Éditions Sciences Humaines.

- Camilleri, C. (1998b). Les stratégies identitaires des immigrés. Dans J. C. Ruano-Borbalan (dir.), L’identité, l’individu, le groupe, la société (p. 253-257). Éditions Sciences Humaines.

- Danielewicz, J. (2001). Teaching selves: Identity, pedagogy, and teacher education. State University of New York Press.

- Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, 51, 166-174.

- Desaulniers, M.-P. et Jutras, F. (2012). L’éthique professionnelle en enseignement. Fondements et pratiques (2e éd.). Presses de l’Université du Québec.

- Deters, P. (2006). Immigrant Teachers in Canada: Learning the Language and Culture of a New Professional Community. Proceedings of the European Association of Languages for Specific Purpose/ Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos (AELFE), Saragosse, Espagne. http:// www.unizar.es/aelfe2006/ALEFE06/2.%20didactics/53.pdf

- Dubar, C. (2010). La socialisation: construction des identités sociales et professionnelles, 4e éd. révisée. Armand Colin.

- Duchesne, C. (2008). Difficultés d’insertion professionnelle en enseignement : le rôle des conceptions d’étudiants étrangers inscrits dans un programme de formation des maîtres. Formation et pratiques d’enseignement en question, 8, 119-139.

- Duchesne, C. (2010). L’apprentissage par transformation en contexte de formation professionnelle. Éducation et francophonie, 38(1), 33-52.

- Duchesne, C. (2017). Quelles stratégies d’acculturation de nouveaux enseignants issus de l’immigration privilégient-ils face aux défis culturels et identitaires de leur insertion professionnelle? Revue canadienne de l’éducation, 40(1), 1-24.

- Duchesne, C. (2018). Langue, culture et identité : défis et enjeux de l’intégration professionnelle des enseignants d’immigration récente en contexte francophone minoritaire. Alterstice, 8(2), 13-24.

- Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Seabury.

- Gauthier, E. (1999). Dynamique identitaire en situation migratoire. Cahiers de Sociologie Économique et Culturelle, 31, 73-99.

- Illeris, K. (2014). Transformative learning and identity. Routledge.

- Karsenti, T. et Demers, J. (2011). L’étude des cas. Dans T. Karsenti et L. Savoie-Zajc, La recherche éducation: étapes et approches, 3e édition (p. 229-251). Éditions du CRP.

- Kinchin, I.M. et Hay, D.B. (2006). Using concept maps to reveal conceptual typologies. Education and Training, 48, 79-83.

- Lafortune, G et Kanouté, F. (2007). Vécu identitaire d’élèves de 1e et de 2e génération d’origine haïtienne. Revue de l’Université de Moncton, 38(2), 33-71.

- Malewska-Peyre, H. (1991). Réflexions sur les valeurs, l’identité et le processus de socialisation. Droit et société, 19(1), 223-231.

- Mawhinney, H. et Xu, F. (1997). Reconstructing the professional identity of foreign-trained teachers in Ontario schools. TESOL Quarterly, 31(3), 632-639.

- Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study. Applications in Education (revised and expanded from case study research in education). Jossey-Bass.

- Mezirow, J. (2001). Penser son expérience. Développer l’autoformation. Chronique sociale.

- Mezirow, J. (2009). Transformative learning theory. Dans J. Mezirow, W. E.Taylor et Associates (dir.), Transformative learning in practice: Insights from community, workplace, and higher education (p. 18-39). Jossey-Bass.

- Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2004). Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour l’éducation de langue française. Imprimeur de la Reine pour l’Ontario.

- Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2008). Vers des points communs: le développement du caractère dans les écoles de l’Ontario, de la maternelle à la 12e année. Imprimeur de la Reine pour l’Ontario.

- Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2021). Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant – Guide des éléments d’insertion professionnelle. Imprimeur de la Reine pour l’Ontario

- Morisette, J., Arcand, S., Diédhiou, B. et Sèguéda, S. (2020). Les enseignants formés à l’étranger dans les écoles montréalaises : des interactions qui façonnent de nouvelles représentations opératoires. Revue des sciences de l’éducation de McGill, 55(2), 417-438.

- Mucchielli, A. (1986). L’identité. Presses universitaires de France.

- Mujawamariya, D. (2000). Ils ne peuvent pas enseigner dans nos écoles: le dilemme des étudiants-maîtres des minorités visibles nés au Canada. Reflets: revue d’intervention sociale et communautaire, 6(2), 138-165.

- Mujawamariya, D. (dir.) (2002). L’intégration des minorités visibles et ethnoculturelles dans la profession enseignante: Récits d’expériences, enjeux et perspectives. Éditions Logiques.

- Mujawamariya, D. (2008). Les difficultés d’insertion professionnelle des enseignants de sciences de race noire en milieu francophone ontarien: un pattern singulier? Dans L. Portelance, J.,Mukamurera, S., Martineau et C. Gervais (dir.), L’insertion dans le milieu scolaire: une phase cruciale du développement professionnel de l’enseignant (p. 145-161). Presses de l’Université Laval.

- Mulatris, P. et Skogen, R. (2012). Pour une inclusion complète : l’insertion professionnelle des étudiants stagiaires des minorités visibles dans l’école francophone albertaine. Revue internationale d’études canadiennes, 45-46, 331-352.

- Myles, J., Chen, L. et Wang, H. (2006). Teaching in elementary school: Perceptions of foreign-trained teacher candidates on their teaching practicum. Teaching and Teacher Education, 22, 233-245.

- Novak, J. D. et Gowin, D.R. (1984). Learning how to learn. Cambridge Press.

- Ordre des Enseignantes et Enseignants de l’Ontario (OEEO) (2012). Normes de déontologie de la profession enseignante en Ontario (version révisée 2012). https://www.oct.ca/media/PDF/Foundations%20of%20Professional%20Practice/Foundation_f.pdf

- Paiement, L. (2013). Une goutte d’eau à la fois…Vers un modèle pédagogique de responsabilisation et de leadership culturel en milieu minoritaire. Les éditions David.

- Phillion, J. (2003). Obstacles to accessing the teaching profession for immigrant women.Multicultural Education, 11(1), 41-46.

- Schwartz, S. H. (2006). Les valeurs de base de la personne: Théorie, mesures et applications. Revue française de sociologie, 47(4), 929-968.

List of figures

Figure 1

Modèle théorique des relations entre les dix valeurs de base

Figure 2

Modèle adapté des dix étapes du processus de transformation de Mezirow (2009)

Figure 3

Représentation graphique de notre dispositif de recherche

Figure 4

Les trois structures des cartes conceptuelles

Figure 5

Comparaison des résultats de l’analyse quantitative des cartes initiales et des cartes finales (approche de Novak et Gowin, 1984)

Figure 6

Valeurs mentionnées par les participants dans les cartes conceptuelles finales

Figure 7

Modèle enrichi des dix étapes du processus de transformation de Mezirow (2009)

List of tables

Tableau 1

Information sur les participants à la recherche

Tableau 2

Types d’analyse et catégories selon les dispositifs/instruments de collecte

Tableau 3

Liste d’indicateurs de contrôle pour le positionnement des participants

Tableau 4

Résumé des résultats intra-cas