L’arrivée en masse d’auteurs des Premières Nations est très récente au Québec, de même que l’engouement des lecteurs francophones pour leurs oeuvres. Les premiers écrivains autochtones se sont manifestés au milieu des années 1970. Ce sont An Antane Kapesh, qui écrivait en sa langue maternelle l’innu, et Éléonore Sioui. Ces auteures sont décédées. Une poète, Rita Mestokosho, a suivi la piste de son aînée, An Antane Kapesh. Sa première publication est un recueil de poésie, Eshi Uapataman Nukum, publié aux Éditions Piekuakami. Rita a souvent été invitée en Europe et son premier recueil a été traduit en suédois. Elle a obtenu le Prix du Gouverneur général en 2023 pour son dernier recueil de poésie, Le coeur du caribou. En 2004, un chercheur italien, Maurizio Gatti, a fait paraître une anthologie de tous les écrits des Autochtones du Québec, publiés ou non. Il a littéralement sillonné les territoires pour aller à la recherche d’auteurs. Puis, l’arrivée de la maison d’édition Mémoire d’encrier en 2010, dirigée par Rodney Saint-Éloi, a permis l’essor d’écrivains autochtones en manque de maisons d’édition. La découverte de poètes comme Joséphine Bacon et Natasha Kanapé Fontaine, ou de la romancière Naomi Fontaine a enchanté les lecteurs francophones québécois, charmés par le talent et la vision du monde de ces auteures. Avant l’arrivée de la maison d’édition Mémoire d’encrier, il était difficile de trouver une bonne maison d’édition pour publier un auteur autochtone. C’était possible, mais rare. Jean Sioui, qui a publié Le pas de l’Indien aux éditions Le Loup de Gouttière en 1997, en est un exemple. Par la suite, il a créé, avec son fils Daniel Sioui, sa propre maison d’édition, les Éditions Hannenorak, qui continuent de publier des écrivains autochtones. Actuellement, les artistes des Premières Nations sont dans l’action, dans la reconstruction culturelle, dans l’affirmation politique, et ils réclament leur place dans le domaine de l’expression artistique. Il y a des mouvements sociaux qui accompagnent ces prises de position, comme IdleNoMore ou les mouvements de dénonciations des abus infligés par des représentants du pouvoir en place, comme celui des femmes autochtones de Val-d’Or, une ville située dans ma région (Abitibi-Témiscamingue). Ces femmes ont porté des accusations d’abus de toutes sortes contre les policiers de l’endroit. Il y a aussi un mouvement contre l’appropriation culturelle, un cas de société qui engage des discussions difficiles, mais nécessaires afin de permettre de réelles communication et collaboration entre peuples autochtones et allochtones, car la prise en main de notre culture est récente. Je donne l’exemple de ma mère, née en forêt et qui n’a pas eu d’instruction, qui ne possédait pas d’outils de décolonisation. Ma génération marque le début de notre prise de parole. La génération suivante est celle qui effectuera le travail de remise en place de la société autochtone dans le monde. Tous les auteurs autochtones abordent les thèmes entourant leur culture. Les plus populaires auprès des lecteurs francophones québécois sont ceux décrivant le territoire ancestral, le rapport avec les animaux, la langue maternelle, etc. Je crois que cette écriture est nécessaire afin de faire découvrir la culture, la vision du monde, la réalité des Premiers Peuples. On demande aussi à ces écrivains d’endosser un rôle politique. Des auteurs comme Rita Mestokosho, Natasha Kanapé Fontaine, Joséphine Bacon, Jean Sioui et An Antane Kapesh ont abordé chacun et chacune à leur manière une résistance devant la culture du colonisateur. Cependant, on attribue à tous les écrivains autochtones la fonction de réveilleur des consciences, en mettant l’accent sur le rôle politique qu’on leur accole et en occultant ainsi la beauté des textes, la valeur littéraire des …

OBSERVATIONS D’UNE ÉCRIVAINE SUR SON OEUVRE ET SA RÉCEPTION

…more information

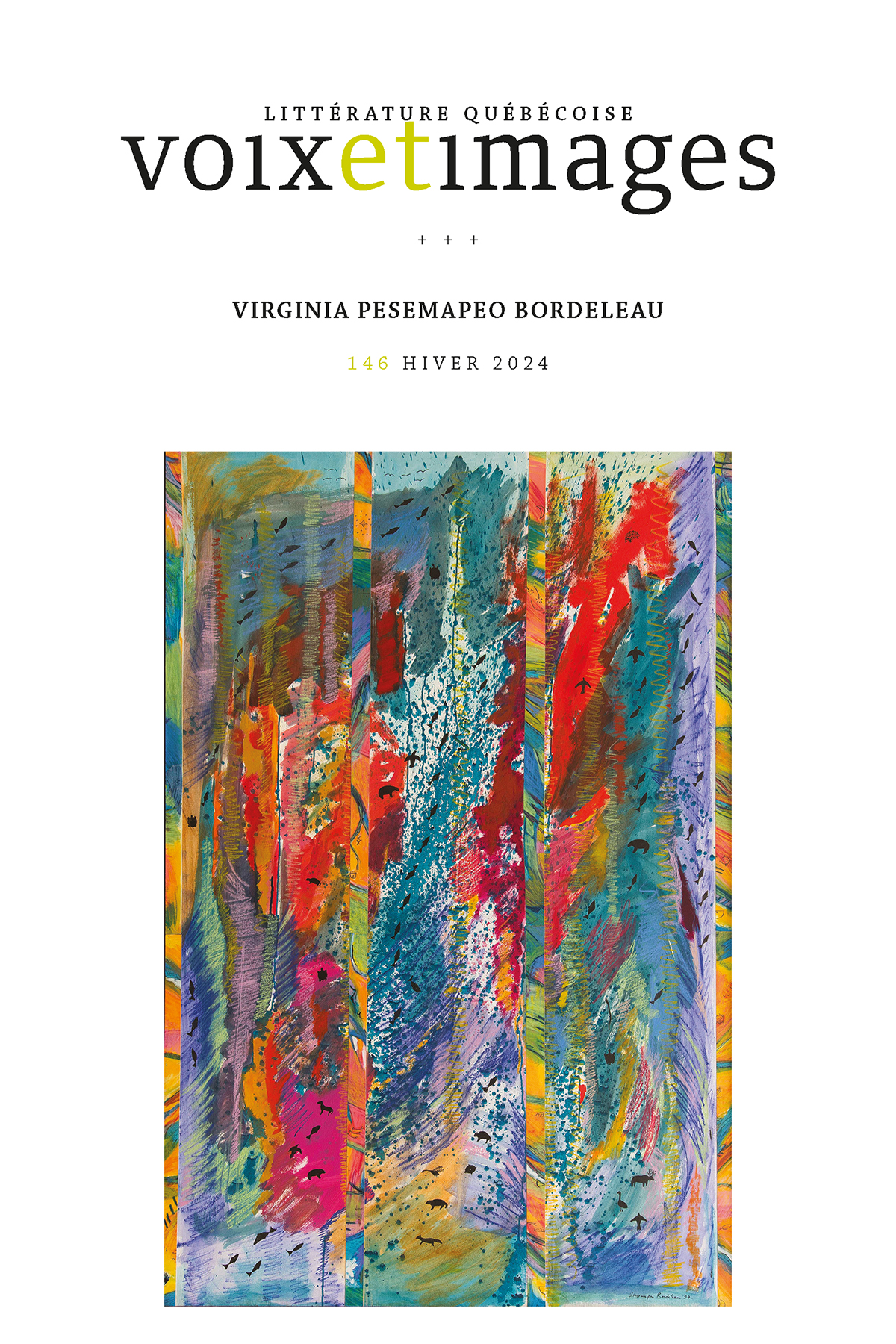

Virginia Pesemapeo Bordeleau

Écrivaine et artiste visuelle

Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.

Access options:

Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.

Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.

As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.

Access options