Abstracts

Résumé

La dépendance des communautés envers la forêt dans un contexte canadien est un objet d’études depuis plusieurs décennies. Cependant, à la fin des années 1990 et au début 2000, les communautés canadiennes dites dépendantes de la forêt ont fait l’objet de plusieurs études dans le contexte de la mise en œuvre du développement durable et des critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts. Malgré une reconnaissance que les relations communauté-forêt soient multi dimensionnelles, les critères et indicateurs déployés, au Canada, pour mesurer l’atteinte des objectifs de durabilité des collectivités tributaires de la forêt ont été surtout liés à l’économie de l’industrie forestière. Cette emphase économique restreinte est particulièrement problématique dans un contexte de changements climatiques puisque ces derniers affectent les communautés sur un ensemble élargi de valeurs. Cet article met en exergue la nécessité de réviser les critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts sous l’angle de l’adaptation aux changements climatiques. La démarche est nourrie par un double objectif : assurer un meilleur suivi des collectivités et identifier les synergies entre l’aménagement forestier durable et l’adaptation aux changements climatiques.

Mots-clés :

- communautés,

- forêt,

- dépendance,

- changements climatiques,

- critères et indicateurs

Abstract

The forest-dependent communities in a Canadian context have been studied for several decades. However, in the late 1990s and early 2000s, Canada's so-called "forest-dependent" communities became the focus of several studies in the context of the implementation of sustainable development and the criteria and indicators for sustainable forest management. Despite a recognition that community-forest relationships are multi-dimensional, the criteria and indicators deployed in Canada to measure the achievement of sustainability goals by forest-dependent communities have been predominantly linked to forest industry economics. This economic emphasis is particularly problematic in the context of climate change, as it affects communities across a broader set of values. This article highlights the need to revise the criteria and indicators of sustainable forest management from the perspective of climate change adaptation. The approach is driven by a dual objective: to ensure better monitoring of communities and to identify synergies between sustainable forest management and climate change adaptation.

Keywords:

- communities,

- forest,

- dependency,

- climate change,

- criteria and indicators

Article body

Introduction

L’étude des communautés dépendantes de la forêt (CDF) s’inscrit dans les traditions disciplinaires des sciences sociales ayant tenté d’apporter un éclairage sur les relations entre la forêt et les communautés humaines. Newton et al. (2016) se sont spécifiquement penchés sur les différentes définitions associées à la dépendance envers la forêt. Ils expliquent que cette notion est largement utilisée pour décrire les bénéfices que les populations humaines retirent de la forêt et que, dans la littérature académique, on fait généralement référence aux communautés (ou groupes) dépendantes de la forêt comme population cible dans le cadre d’une étude. Au Canada, les travaux portant sur les CDF ont souvent pris une tangente économique, en associant la dépendance au secteur industriel forestier comme c’était le cas avec le rapport portant sur les communautés mono-industrielles publié par le ministère de l’Expansion économique régionale (Gouvernement du Canada, 1977). La notion de dépendance a ainsi été mobilisée pour décrire et expliquer les trajectoires de développement de villes et de communautés, souvent éloignées des grands centres urbains, dont le développement est dépendant de la rentabilité des activités extractives comme la récolte et la première transformation du bois (Chiasson et Montpetit, 2020).

Au tournant des années 1990, l’attention accordée au principe de développement durable génère un nouvel intérêt pour les CDF. Cela engendrera une collaboration entre le milieu universitaire et le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada avec l’objectif d’instituer un suivi des efforts de mise en œuvre du développement durable dans la gestion des forêts (Beckley et al., 2002). Plusieurs recherches visaient alors à faire avancer les connaissances portant sur les critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts, qui vise « le maintien et l’amélioration de la santé à long terme des écosystèmes forestiers dans l’intérêt du vivant tout en permettant d’offrir aux générations d’aujourd’hui des bénéfices environnementaux, sociaux et culturels » (CCMF, 2010). Les critères et indicateurs qui ont été développés servent à mesurer les progrès vers l’atteinte des objectifs de durabilité. Plus spécifiquement, les travaux portant sur les CDF menés au cours de cette période visaient à servir de point d’ancrage pour l’élaboration des politiques fédérales et provinciales en matière d’aménagement durable des forêts. Ces travaux soulignaient la nécessité d’analyser la dépendance envers la forêt dans un cadre dépassant la dépendance envers l’industrie de récolte et de transformation du bois afin de considérer la richesse et la complexité des relations entre l’écosystème forestier et les communautés. En somme, ils mettaient en lumière l’importance de reconnaître que la dépendance envers la forêt prend plusieurs visages (Beckley, 1998) et que les indicateurs doivent être adaptés à différents contextes sociaux, économiques et écologiques (Beckley et al., 2002; Parkins et al., 2001). En abordant les transformations sociales sous-jacentes aux fermetures de moulins à scie, Parkins et Beckley (2001, p. 44) soulignent que plusieurs communautés canadiennes ne sont plus dépendantes de l’industrie forestière, mais demeurent tout de même dépendantes du paysage forestier et des bénéfices qu’il procure : « si l’on considère que les communautés dépendants de la forêt englobent les communautés dépendantes du secteur forestier ainsi que les autres communautés rurales qui dépendent des écosystèmes forestiers, le nombre de communautés dépendantes de la forêt augmente de façon spectaculaire, passant de centaines à peut-être des milliers »[1] . Malgré cette volonté de reconnaître les multiples facettes associées à la dépendance envers la forêt, les critères et indicateurs pour identifier et caractériser les CDF afin de rapporter les progrès vers l’atteinte de l’aménagement durable des forêts sont demeurés essentiellement associés au secteur industriel forestier, ce qui correspond à une vision économique somme toute restreinte de la dépendance envers la forêt.

En plus d’offrir un panorama limité des valeurs sous-jacentes aux relations communauté-forêt, l’inadéquation de cette vision économique prépondérante dans la conceptualisation de la dépendance envers la forêt nous apparaît exacerbée par le contexte de changements climatiques. Ces derniers bouleversent les rapports que les CDF entretiennent avec la forêt. D’une part, les espèces d’arbres étant étroitement associées au climat, leur aire de distribution changera considérablement. En abordant les changements de répartition de différentes espèces d’arbre au Canada, Molnar et al. (2021, p. 314) expliquent que ces changements auront « des répercussions sur toute une série de services écosystémiques associés aux forêts, notamment la production de bois, le stockage de carbone […], les loisirs de plein air, la disponibilité de nourriture sauvage et la régulation de la qualité de l’eau ». D’autre part, les écosystèmes forestiers feront face à des changements dans les régimes de perturbations naturelles et à de nouveaux stress, ce qui influencera leur état et les services écosystémiques qu’ils procurent à la société (Dale et al., 2001). Ces changements peuvent être alors rapides et souvent soudains; on le constate dernièrement avec les feux de forêt ou les épidémies d’insectes ravageurs, qui affectent des superficies à des taux annuels jamais vus. Les enjeux socio-économiques qu’ils soulèvent sont donc très préoccupants (Brown, 2009) pour les communautés qui entretiennent une relation étroite, qu’elle soit économique, sociale, traditionnelle ou culturelle envers la forêt. Au-delà des considérations liées à l’élaboration des stratégies d’adaptation à ces menaces, les changements climatiques invitent donc à réfléchir à l’imbrication entre, d’une part, les enjeux d’adaptation des communautés, et d’autre part, l’aménagement durable des forêts.

Conséquemment, nous posons la question suivante : dans un contexte de changements climatiques, doit-on revisiter la manière de concevoir les relations communauté-forêt telle qu’exposée sous la lorgnette des actuels critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts ? En trame de fond, cet article postule qu’une vision des relations communauté-forêt axée majoritairement sur la dépendance économique traditionnelle offre une perspective limitée des enjeux que les changements climatiques causeront pour les CDF. Pour étayer ce postulat, nous détaillerons les différentes représentations des relations communauté-forêt intrinsèques aux critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts au Canada. Les tensions conceptuelles liées à une vision strictement économique de la dépendance envers la forêt seront expliquées et nous jetterons un regard sur les approches conceptuelles qui entrevoient la relation communauté-forêt sous un angle élargi, multidimensionnel. Les approches qui mettent de l’avant des valeurs sociales, économiques, sociales, traditionnelles et culturelles seront ainsi mises en relief. Finalement, nous démontrons pourquoi les changements climatiques invitent à actualiser les critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts qui portent sur les CDF. Essentiellement, la façon dont la relation communauté-forêt s’articule influence grandement les outils de mesure et de suivi des communautés qui servent à élaborer des politiques publiques liées à l’aménagement durable des forêts et à l’adaptation aux changements climatiques. Dès lors, réfléchir le lien communauté-forêt au-delà d’une articulation se limitant à la dépendance économique envers un secteur industriel s’avère essentiel.

La représentation de la dépendance envers la forêt dans les critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts

Le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF), un forum de collaboration et d’échange d’information créé en 1985 entre les responsables des forêts des provinces et territoires et le gouvernement fédéral, a mené à la création d’initiatives visant à accroître la vitalité et la diversification du secteur forestier canadien (Parkins et al., 2016). Le Service canadien des forêts (Ressources naturelles Canada) a contribué aux activités de ce forum en offrant une expertise scientifique sur des enjeux liés au secteur forestier canadien. Parallèlement à cet exercice, un chantier de travail majeur, commun au CCMF et au Service canadien des forêts, visait à offrir un cadre opérationnel pour la mise en œuvre de l’aménagement durable des forêts. En effet, lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Sommet de la Terre) de Rio de Janeiro en 1992, les gouvernements se sont politiquement engagés à mettre en œuvre le développement durable, tel que défini dans le Rapport Brundtland (1987), au sein de leurs États respectifs (Audet, 2017). Au cours des années qui ont suivi, le Canada a ainsi participé à ce que Pestré (2011) qualifie d’« institutionnalisation du développement durable » dans ses programmes et politiques (figure 1). Lors d’une rencontre qui a eu lieu à Montréal en 1993, le Canada et 11 autres pays, connus sous l’appellation de « Processus de Montréal », ont donc convenu de définir des critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts et de mesurer les progrès relatifs à son atteinte.

Figure 1

Trame temporelle des initiatives (nationale et internationale) visant la mise en œuvre l'aménagement durable des forêts

C’est aussi dans la foulée de l’effort d’institutionnalisation du développement durable qu’est né le Plan vert du Canada qui mènera à la mise en place, en 1992, du Programme des forêts modèles du Canada. Ce programme, géré par le Service canadien des forêts, avait pour objectif d’accélérer la mise en œuvre du développement durable en foresterie en mettant en relief des cas concrets d’application opérationnelle du cadre proposé. Les onze forêts modèles qui ont été à l’origine créées par le biais de ce programme ont donc servi de sites pilotes au Service canadien des forêts pour approfondir la réflexion sur l’élaboration des critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts à l’échelle locale (Ressources naturelles Canada, 2011). Ce fut particulièrement le cas pour les indicateurs permettant de capturer la dimension sociale du développement durable (Beckley et al., 2002; Den Otter et Beckley, 2002; Parkins et Beckley, 2001; Parkins et al., 2001; Beckley et Burkosky, 1999). C’est suite à ces travaux que les chercheurs ont pu identifier les limites conceptuelles du lien communauté-forêt lorsque mesuré sous un angle exclusivement économique (Stedman et al., 2011 ; Parkins et al., 2001) tout en reconnaissant les difficultés à développer d’autres types d’indicateurs et à les opérationnaliser en cohérence avec l’approche des critères et indicateurs alors promue.

Quoi qu’il en soit, le Canada s’est inspiré des critères et indicateurs élaborés dans le cadre du Processus de Montréal, et en 1995, le CCMF développait sa toute première série de critères et indicateurs (tableau 1) adaptés au contexte canadien (CCMF, 2008a). En ce qui concerne la durabilité des communautés forestières (sous-indicateur 6.3), l’absence d’indicateurs permettant de considérer diverses utilisations des forêts est relevée dès 1997. En effet, dans son rapport technique, le CCMF (1997, p. 110) mentionne que pour recenser les CDF, « l’idéal serait de se doter d’un moyen de mesurer toutes les diverses utilisations des forêts par l’homme, y compris les avantages psychologiques et culturels, les avantages économiques liés ou non à la matière ligneuse ainsi que les activités de subsistance » . Or, pour le sous-indicateur (6.3) portant sur la durabilité des communautés forestières de la version des critères et indicateurs de 1995 (tableau 2), le rapport du CCMF de 1997 stipule qu’il n’y avait pas de données disponibles à l’échelle nationale qui permettaient de mesurer les progrès de ce sous-indicateur. Les premiers critères et indicateurs censés mesurer la durabilité des collectivités étaient ainsi centrés sur la dépendance des communautés à l’égard des ressources ligneuses avec l’indicateur 6.3.1 sur le nombre de communautés économiquement dépendantes du secteur forestier et l’indicateur 6.3.2 sur la diversification économique. Ce cadre a fait l’objet d’une révision en profondeur en 2003 (CCMF, 2005). Le cadre révisé du CCMF (tableau 1), qui comprend 6 critères et 46 indicateurs, reconnaîtra la nécessité de recadrer les indicateurs décrivant la relation entre les communautés et les forêts pour aller au-delà des avantages que procurent les activités de l’industrie forestière, et prendre en considération la capacité des communautés à s’adapter aux changements sociaux, politiques ou environnementaux. Quatre nouveaux sous-indicateurs seront adoptés pour l’indicateur 6.3 (tableau 2) afin de donner un aperçu du bien-être et de la résilience des communautés (CCMF, 2005). L’indice de diversité, le niveau de scolarité, le faible revenu et le taux d’emploi sont mesurés dans les « collectivités rurales tributaires des forêts », ce qui inclut aussi les « collectivités autochtones entourées de forêts qui assurent leur bien-être économique et social » (CCMF, 2005, p. 18).

Tableau 1

Les six critères d'aménagement durable des forêts du CCMF (1995) et de sa version modifiée (2003)

Tableau 2

Premier cadre des critères et indicateurs du Conseil canadien des ministres des forêts (1995) et la version modifiée de 2003 pour les critères sociaux-économiques 5 et 6

L’adoption d’une perspective socio-économique dans l’étude des relations communauté-forêt, qui se caractérise par la volonté de s’attarder à la qualité de vie et au bien-être des communautés, a certes permis de faire avancer la recherche sur les critères et indicateurs. Effectivement, les travaux menés par le SCF et des équipes de scientifiques ont mobilisé ce que Beckley et al. (2002) qualifient d’indicateurs de profil, qui permettent de faire ressortir les attributs d’une communauté, à une échelle spatio-temporelle précise. Il s’agit donc de centrer le choix des indicateurs sur les communautés et leurs citoyens plutôt que sur des caractéristiques de l’industrie forestière. Pour des raisons méthodologiques (disponibilité des données à l’échelle du pays), ce sont des indicateurs sociaux et économiques qui ont été développés afin de mesurer la dépendance des communautés envers la forêt. Les résultats de ces études ont ainsi permis d’obtenir un portrait des communautés et de leur bien-être tout en permettant la comparaison avec d’autres secteurs liés à l’extraction des ressources naturelles (Stedman et al., 2004). Ces travaux ont aussi mis à mal le postulat de la relation positive entre la prospérité économique du secteur forestier et le bien-être des communautés (Chiasson et Montpetit, 2020). Stedman et al. (2011) ont d’ailleurs observé un déclin de certaines communautés et surtout, une variation à travers le temps de leur bien-être, caractérisé entre autres par des indicateurs comme le taux de chômage et le revenu médian des ménages. Des variations interrégionales parmi les communautés situées en région boréale ainsi que des changements au fil du temps ont également été identifiés à travers le pays (Patriquin et al., 2007).

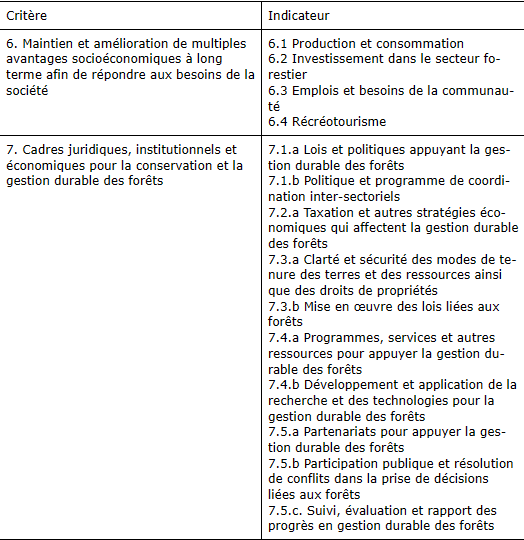

Les rapports gouvernementaux qui documentent les progrès vers l’atteinte des objectifs de durabilité se sont toutefois éloignés, au cours des dernières années, du cadre de critères et indicateurs du CCFM révisé et mobilisent des indicateurs ancrés dans la vision traditionnelle de dépendance envers l’industrie forestière. À titre d’exemple, le rapport annuel L’état des forêts au Canada de 2019 (Ressources naturelles Canada, 2020) stipule dans sa présentation des indicateurs de durabilité que les indicateurs utilisés pour effectuer les suivis des forêts canadiennes sont basés sur la science. Ce rapport reconnaît certes que la population canadienne, dont environ le tiers habite près d’une zone boisée ou d’une forêt, attache une « très grande importance » à la forêt et que celle-ci revêt « une importance culturelle, esthétique et spirituelle » (Ressources naturelles Canada, 2020, p. 39). Or, pour l’indicateur portant sur les collectivités, il n’est pas question explicitement des quatre sous-indicateurs pour mesurer la résilience et le bien-être des CDF (indicateur 6.3 du cadre du CCMF révisé en 2003) qui avaient été modifiés à partir des résultats de travaux de recherche sur les CDF. D’ailleurs, le cadre du CCMF n’est pas explicitement mentionné dans l’explication des indicateurs qui ont été employés pour faire le suivi des forêts. Les collectivités qui dépendent de la forêt y sont identifiées grâce à un indice de dépendance sectorielle (secteur forestier) qui a permis de recenser 300 collectivités canadiennes économiquement dépendantes de la forêt. De manière similaire, le rapport annuel de 2022 (Ressources naturelles Canada, 2022, p. 2) explique d’une part que le Canada est membre du Processus de Montréal et que « l’ensemble des indicateurs présentés […] s’inspire de ce cadre de critères et indicateurs […] ». Même si le rapport décrit et explique que la dépendance envers la forêt prend des formes multiples, d’autre part les indicateurs pour identifier les communautés dépendantes envers la forêt ne sont liés qu’aux dimensions économiques du secteur industriel forestier. Ces plus récents rapports s’éloignent également, du moins pour les critères portant sur les collectivités, du Processus de Montréal, qui comprenait des critères et indicateurs sur la gouvernance (tableau 3), qui n’ont finalement pas été intégrés en contexte canadien. La plus récente actualisation de ce cadre (Montreal Process, 2009) précise par ailleurs la nécessité de définir ce qui est entendu par « communauté dépendante de la forêt ». Il distingue aussi les communautés humainement dépendantes des forêts (pour assurer la durabilité de leurs modes de vie) des communautés dépendantes de la forêt (une communauté ou subdivision de recensement dont au moins 50% des revenus d’emplois proviennent du secteur forestier). Sur le plan méthodologique, le Processus de Montréal précise qu’en plus de définir la dépendance envers la forêt, les pays signataires devraient choisir les approches pour mesurer la dépendance qui soient en adéquation avec leur expérience. C’est justement là où il semble y avoir un problème : les récents rapports annuels sur L’état des forêts font état d’expériences multiples en termes de relations communauté-forêt, mais les indicateurs choisis pour mesurer ces expériences sont exclusivement économiques et liés aux activités industrielles traditionnelles.

Tableau 3

Critères et indicateurs 6 et 7 du Processus de Montréal

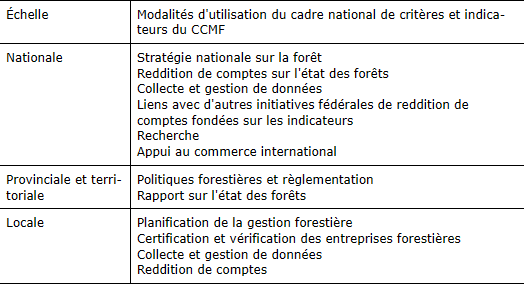

En plus de servir à rédiger les rapports annuels sur L’état des forêts, les critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts sont également utiles à l’élaboration des bilans nationaux des diverses Stratégies nationales sur les forêts (tableau 4) et sont également utilisés aux échelles provinciale, territoriale et locale (CCMF, 2008a). Il convient de souligner, par ailleurs, que les critères et indicateurs servent d’outil de reddition de compte à l’échelle nationale, mais également internationale, pour mesurer les progrès envers les engagements du Canada à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies (CCMF, 2019). Ils servent ainsi à évaluer l’efficacité de la réglementation existante et à orienter les politiques futures en matière d’aménagement des forêts et de bien-être des communautés.

Tableau 4

Utilisation des critères et indicateurs d'aménagement forestier durable au Canada (CCMF, 2008a)

Le concept de développement durable et son institutionnalisation ont donc contribué à l’amorce d’une réflexion sur la nécessité de regarder au-delà de la dépendance économique envers l’industrie forestière pour développer des connaissances sur les relations communauté-forêt. Cependant, malgré une révision du cadre des critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts, les outils qui influencent les politiques publiques sont davantage cohérents avec une vision économique traditionnelle de la dépendance envers la forêt.

La dépendance envers la forêt sous la loupe

Origines conceptuelles de la vision économique des relations communauté-forêt

Deux approches ont principalement contribué aux travaux portant sur la dépendance des communautés envers la forêt dans un contexte canadien. Premièrement, les travaux inspirés du modèle d’économie politique d’Harold A. Innis (1894-1951), qui a lié la dépendance à la production de ressources naturelles peu ou pas transformées, exportées à l’étranger (identifié sous le terme staples en anglais, communément appelé ressources premières dans cet article), ont contribué à l’éclairage théorique des phases de développement, de transition, d’expansion et de déclin des économies exportatrices de staples (Howlett et Brownsey, 2007) comme le Canada. Étroitement liée à l’exploration et à la colonisation du pays, la foresterie a ainsi contribué à la croissance de plusieurs régions au Canada (Hutton, 2007). En fait, cette croissance économique basée sur l’exploitation de ressources primaires comme la forêt aurait freiné la diversification économique des collectivités et régions où se déroulaient les activités d’extraction, créant un piège des ressources (ou staples trap en anglais) (Barnes, 1996). Marchak (1983) décrivait les conditions d’exploitation de l’industrie forestière en Colombie-Britannique et au Canada en mentionnant que l’exploitation des ressources primaires comme la forêt ne menait pas aux développements industriels anticipés, ce qui maintenait les communautés dépendantes en périphérie des progrès économiques. Elle fait également référence au pouvoir d’action des communautés face à leur devenir et à l’interdépendance de celles-ci face à des décisions prises par des acteurs externes. Plusieurs régions se sont donc retrouvées dans une relation de dépendance envers l’extraction des ressources forestières, ce qui peut expliquer la vision économique qui prédomine dans les critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts qui portent sur les collectivités. Selon cette logique, la durabilité des communautés serait étroitement associée au maintien des bénéfices économiques qu’apporte l’industrie forestière pour les communautés.

Deuxièmement, la sociologie rurale a eu une portée considérable sur les travaux entourant les CDF. Initialement, ces travaux reposaient sur la prémisse selon laquelle une production forestière soutenue entraînerait une vitalité économique (maintien d’emplois dans le secteur forestier) et, par ricochet, générerait un bien-être collectif. Ce paradigme du rendement soutenu, codifié dans le Sustainable-Yield Management Act de 1944 aux États-Unis, a fortement influencé les travaux de Kaufman et Kaufman (1946), des précurseurs dans l’étude des communautés forestières. Ces derniers lui ont plutôt opposé le principe selon lequel la durabilité du secteur forestier passait avant tout par le bien-être des communautés (Beckley et al., 2002). Les travaux portant sur les villes champignons (boomtowns) aux États-Unis (Freudenburg, 1992, 1984, 1981) et au Canada (Teitelbaum et al., 2003 ; Himelfarb, 1982 ; Lucas et Tepperman, 1971) ont également remis en cause le paradigme du rendement soutenu comme base de la stabilité des communautés.

Ces deux approches issues de champs disciplinaires complémentaires ont grandement influencé les travaux plus contemporains sur l’étude des CDF, et ont constitué les prémices des réflexions qui ont mené au développement des critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts en contexte canadien. L’institutionnalisation du développement durable dans les politiques forestières s’est effectuée en parallèle aux travaux menés par le Service canadien des forêts sur les collectivités forestières. Ce dernier avait été mandaté pour se pencher sur le phénomène des localités dont l’économie dépendait du secteur forestier. Un des objectifs des travaux de Nicole Pharand (1988) était donc « d’identifier les collectivités canadiennes dont l’économie repose sur le secteur forestier » (p. 1). La dépendance envers la forêt a ainsi été opérationnalisée en s’inspirant des méthodes d’analyses développées dans les années 1970 (Gouvernement du Canada, 1977, 1979) et en utilisant des données socio-économiques tirées du recensement de Statistique Canada de 1981 à l’échelle des subdivisions de recensement (SDR). Plus précisément, le pourcentage de la population active occupant un emploi dans le secteur forestier (récolte du bois, transformation, papier, services forestiers et activités connexes) a servi d’indicateur de dépendance. Cette étude posait ainsi des constats relatifs à l’éducation, l’emploi, le chômage et le logement des CDF. Pour le gouvernement fédéral, ce type de rapport servait à envisager « l’essor ou le déclin de ces collectivités ainsi que leurs besoins en matière de services (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) » (Pharand, 1988, p. 18). Les résultats de cette étude, de même que celles qui ont suivi (Williamson et al., 1999), devaient ainsi servir à développer des politiques publiques visant à améliorer le bien-être et la vitalité du secteur forestier canadien. Il est également possible de constater l’influence de ces travaux dans les critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts du CCMF avec le critère (CCMF, 2005 ; CCMF, 1997).

Tensions entourant l’utilisation d’indicateurs économiques pour mesurer la dépendance

Le modèle de développement du Canada axé sur l’exploitation des ressources premières a été remis en question dans les années 1990 et l’hypothèse selon laquelle les économies régionales canadiennes seraient passées à un stade nouveau (post-staples) a été mis de l’avant (Hutton, 2007; 1994;). Dans le cas du secteur forestier, il s’agissait d’interroger la place de la forêt pour la croissance économique du pays. Cette nouvelle phase ne serait pas synonyme d’une disparition du rôle joué par l’industrie forestière dans l’économie du pays, mais bien de « l’émergence d’une économie plus complexe et nuancée, où de nouvelles tendances économiques [...] se combinent avec (et pénètrent) les logiques de secteurs traditionnellement associés aux ressources premières » (Fournis et Fortin, 2013, p. 22). Les pressions (crises, emploi, environnementalisme, urbanisation, mondialisation), qui ont secoué le secteur forestier et les communautés qui en dépendent depuis les années 1980, entraîneraient le passage d’un modèle de développement d’une industrie extractive vers une industrie attractive (Fournis et al., 2013, p. 25). C’est donc dire que la forêt procure encore des avantages économiques aux communautés, mais que ces avantages se diversifient. La filière de la bioéconomie, comprise comme « la prise en compte des systèmes vivants […] dans les filières industrielles manipulant des matières d’origine vivante » (Callois, 2016), constitue une innovation territoriale qui mobilise les technologies et qui, par ricochet, participe à la transformation du secteur forestier. Les projets de bioéconomie comprennent, par exemple, les bioplastiques, les bioraffineries, et les nanocristaux de cellulose (CCMF, 2022). Ainsi, de nouvelles occasions de valoriser les ressources forestières locales prennent forme au Canada. Des initiatives en foresterie communautaire, à l’instar de celle documentée par le programme québécois la Forêt habitée (Gélinas et Bouthillier, 2005) et des forêts de proximité (Bissonnette et al., 2020) démontrent que le récréotourisme occupe une place importante dans plusieurs régions du pays et favorise l’aménagement intégrée des ressources du milieu forestier. Plus récemment, d’autres services écosystémiques jugés auparavant intangibles, sont maintenant « monnayés », tels l’utilisation de la biomasse forestière pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (Gagné, 2013). Cette reconnaissance de la valeur de ces services écosystémiques présente de nouvelles opportunités économiques pour les collectivités, notamment les communautés autochtones (Mansuy et Buss, 2022). Malgré cela, ces opportunités sont difficilement prises en compte dans les critères et indicateurs qui portent sur les collectivités dites dépendantes de la forêt et le décalage s’agrandit entre les dimensions sociales caractérisées par l’aménagement durable des forêts et la nouvelle réalité. Une première tension vient donc du fait que, d’un point de vue économique, les critères et indicateurs censés mesurer la dépendance ne capturent pas cette diversification économique et les transformations qui s’opèrent au sein du secteur forestier.

Une autre tension provient de la notion même de dépendance, qui peut également être abordée sous un angle de gouvernance. À cet effet, Leclerc et al. (2015, p. 203) précisent que « le phénomène de la dépendance peut aussi prendre un sens plus politique s’il est compris comme l’expression du faible contrôle des acteurs du territoire sur les activités économiques ». Les travaux en développement régional (Chiasson et Leclerc, 2013) ont d’ailleurs relevé les différentes modalités de pouvoir des acteurs locaux dans la gouvernance des forêts. Ces travaux, qui interrogent l’influence des collectivités dans la prise de décision, appuient la pertinence du critère 7 du cadre des critères et indicateur du Processus de Montréal, qui est timidement abordé avec les indicateurs 6.4 et 6.5 du cadre du CCMF révisé de 1995 (prises de décision éclairées, équitables et efficaces). Ainsi, concevoir les relations communauté-forêt à partir d’indicateurs économiques associés au secteur forestier pose un problème important puisque les effets économiques du secteur forestier ne sont peut-être pas en adéquation avec les objectifs de développement territorial des collectivités. En effet, les travaux en foresterie communautaire (Teitelbaum, 2014 ; Bullock et al., 2009) ont mis en exergue les multiples usages de la forêt qui émergent des initiatives de foresterie communautaire au Canada en démontrant que, sur un territoire, les communautés peuvent bénéficier tout autant du secteur industriel de récolte et de transformation du bois que des produits forestiers non ligneux, du récréotourisme, au d’autres activités non commerciales. Les communautés peuvent aussi faire usage du territoire forestier, guidées par d’autres valeurs comme l’esthétisme, la protection de la faune et de la flore, l’esthétisme, et le respect des traditions historiques (Hubbard et al., 2000).

Ce problème de caractérisation sur la base d’indicateurs économiques est d’autant plus criant pour les communautés autochtones. D’une part, il convient de rappeler que l’exploitation de la forêt est étroitement liée à la colonisation du territoire ancestral des communautés autochtones (Saint-Arnaud et al., 2005) et que plusieurs communautés autochtones partagent des croyances, des valeurs, des pratiques ancestrales et des connaissances qui ont été façonnées par leur lien particulier avec la forêt (Wyatt, 2008). D’autre part, s’il est vrai que les communautés autochtones entretiennent, elles aussi, des liens économiques ancestraux avec la forêt, la question de la participation aux processus de planification du territoire forestier est plus importante : « […] l’avenir économique des Premières Nations se joue aujourd’hui en grande partie autour de la question de la reconnaissance des droits sur les territoires forestiers » (Hébert et Wyatt, 2006, p. 14). Le CCMF a certes précisé des éléments relatifs à la participation des Premières Nations en lien avec la prise de décisions et l’indicateur 6.1 (droits ancestraux et droits issus de traités) de la version modifiée des critères et indicateurs d’aménagement forestier durable (CCMF, 2003). Ceux-ci visent à mesurer à quel point les processus de planification et d’aménagement des forêts tiennent compte « des obligations juridiques du Canada à l’égard des droits ancestraux et issus de traités et les respectent » (CCMF, 2005, p. 128), ce qui inclut, entre autres, les obligations de consultation. Étant donné que les progrès vers l’atteinte des objectifs liés aux droits ancestraux sont difficilement mesurables (CCMF, 2005) et que les récents rapports sur l’état des forêts ne mobilisent plus l’indicateur 6.3 (bien-être et résilience des collectivités), qui comprenait un volet sur les communautés autochtones, l’emphase sur la dépendance envers le secteur forestier pour mesurer les relations communauté-forêt semble extrêmement réducteur pour les communautés autochtones.

Bien qu’entrevoir la dépendance économique envers l’industrie forestière comme élément pour décrire les relations communauté-forêt demeure encore une approche pertinente, s’en tenir à ce facteur n’est pas cohérent avec la diversité des valeurs inhérentes à la dépendance envers la forêt, de même qu’à son caractère multidimensionnel (Newton et al., 2016). Tel qu’avancé par Teitelbaum et al. (2018), la dépendance des communautés canadiennes à l’égard des ressources naturelles est un phénomène social spécifique avec ses propres caractéristiques culturelles, économiques et sociales. Les CDF n’échappent pas à cette réalité et possèdent des caractéristiques qui ont été forgées par leurs relations avec la forêt. Ainsi, le territoire, compris comme une « appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale donc) de l’espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d’eux-mêmes, de leur histoire, de leur singularité » (Di Méo, 1998, p. 107), et l’environnement naturel qui compose cet espace participent à la construction d’une relation communauté-forêt. Comme l’expliquaient déjà Bouthillier et al. (2000, p. 250) il y a plus de vingt ans :

Le lien de dépendance d’une communauté déborde donc de la sphère économique pour mieux internaliser d’autres rapports à la forêt. La dépendance peut aussi traduire la capacité d’une communauté à penser l’écosystème forestier comme partie intégrante de son espace vital. Elle oblige donc à prendre en considération, de manière explicite, la contribution du milieu naturel au fonctionnement de la communauté.

Dès lors, identifier la dépendance envers la forêt à l’aide d’indicateurs associés au secteur forestier industriel exclut les communautés dont la majeure partie des revenus ne provient pas (ou très peu) du secteur forestier industriel. Certes, les indicateurs liés à l’emploi dans le secteur industriel de la récolte et de la transformation du bois servent à classer les communautés en fonction de l’importance du secteur forestier. C’est une classification qui est pertinente en soi, mais qui ne représente pas la diversité des valeurs économiques associées à la dépendance envers la forêt, telles que celles associées au secteur récréotouristique ou à la bioéconomie, pas plus qu’elle ne tient compte des autres valeurs, spirituelles, culturelles ou sociales associées aux relations communauté-forêt.

La diversité des rapports à la forêt et approches alternatives pour capturer les relations communauté-forêt

D’autres approches conceptuelles laissent entrevoir le caractère multidimensionnel des relations communauté-forêt. La notion de sens du lieu (ou sense of place en anglais) (Beckley et al., 2007 ; Beckley, 2003; Kusel, 1996) permet de dégager les composantes sociales et naturelles qui forgent ces relations et de saisir les modalités d’attachement envers l’environnement biophysique forestier. Cet angle de recherche, qui allie la psychologie environnementale avec la géographie, considère que le territoire englobe des dimensions socio-naturelles qui sont difficilement séparables et qui ne peuvent être capturées isolément. Dans la même veine, les études de cas conduites par Beckley et al. (2007) à Terre-Neuve et en Alberta ont démontré la diversité des valeurs partagées par les personnes qui habitent à proximité d’une forêt. Cette étude a également souligné que les dimensions naturelles telles que l’environnement biophysique (lac, forêt, rivière, paysage), tout comme les interactions sociales (familles, amitiés, infrastructures, institutions) sont d’égale importance pour les sentiments de bien-être et de qualité de vie liés à l’attachement. À l’instar de Beckley (1998) et Nadeau et al. (1999) qui avancent que la relation de dépendance entre les communautés et la forêt ne se limite pas à une dimension de nature économique, les études sur le sens du lieu ont permis de mettre de l’avant qu’une multitude de valeurs, imbriquées dans un territoire, pouvaient caractériser la relation communauté-forêt.

Dans cette optique, la proximité devient un élément important pour conceptualiser la relation communauté-forêt. En effet, Kusel (2001, p. 370) avance que les CDF sont celles qui sont « immédiatement adjacentes à des terres forestières ou présentant une forte dépendance économique à l’égard des industries forestières, y compris le tourisme ainsi que les produits forestiers ligneux et non ligneux »[2]. De manière similaire, Gilbert (2013) fait un lien entre la proximité et l’attachement au territoire en accordant une importance aux relations sociales qui se tissent sur celui-ci : « La communauté dépendante se conçoit alors comme un groupe de personnes qui partagent un genre de vie et qui en tirent une identité. Les populations des localités dépendantes de la forêt seraient ainsi unies par un même rapport au territoire et par des intérêts communs à l’égard de celui-ci » (p. 120). L’identité dont il est question dans cette définition est donc plutôt collective qu’individuelle et elle est liée à un espace, à un territoire, et au sentiment d’attachement qu’il peut susciter (Guermond, 2006). Ces constats soulignent que la proximité englobe un large éventail de valeurs, forgées par des rapports au territoire diversifiés et que les notions d’attachement et de bien-être sont liés à cette proximité. Ils mettent aussi en exergue que des composantes naturelles des écosystèmes font partie de la communauté, ou inversement, que la communauté fait elle-même partie de l’écosystème forestier. La forêt devient ainsi une composante essentielle de ce qu’est la communauté, de son attachement au territoire, de ses valeurs et de la signification que les populations humaines lui accordent.

Par ailleurs, la notion même de communauté englobe des significations multiples qui peuvent être mobilisées dans différents contextes de recherche. Plusieurs composantes, qu’elles soient géographiques, structurelles, interactionnelles ou relationnelles, participent à définir les communautés (Paveglio et al., 2017 ; Kaufman, 1959). Même si plusieurs communautés peuvent émerger dans un même espace géographique sous la base de facteurs comme la culture (Fischer et al., 2013), la notion de communauté comprise dans la recherche sur les CDF fait généralement référence aux regroupements d’individus qui partagent un attachement au territoire (Stedman, 1999). Dans la même veine, marquées par des rapports centre-périphérie qui ont influencé leurs trajectoires de développement, les CDF étaient généralement comprises, jusqu’à la fin des années 1980, comme celles situées en régions rurales éloignées, dont le développement, basé sur la récolte et la transformation de la forêt, était influencé par les centres urbains (Fournis et al., 2013). Même si cette dichotomie centre-périphérie tend à disparaître (Chiasson et al., 2006), ce bref regard sur la notion de communauté soulève d’autres questions qui invitent à mieux comprendre les dimensions spatiales inhérentes aux relations communauté-forêt. Est-ce que les CDF sont uniquement celles situées en régions rurales ? Est-ce que les communautés qui habitent à proximité de forêts urbaines sont également des CDF ? Qu’en est-il des communautés périurbaines ? Krannich (2011) s’est ainsi intéressé aux attributs des régions rurales qui procurent de l’agrément et qui sont considérés comme des avantages pour un territoire (identifié sous l’appellation amenities en anglais et sous le terme régions d’agrément dans cet article) , et plus particulièrement, aux régions qui suscitent un regain d’intérêt malgré le déclin des industries extractives des ressources naturelles. Pour leur part, Morzillo et al. (2015) ont abordé les dynamiques de changement, des régions forestières péri urbaines (appelées en anglais communities in the middle). À l’instar de ce que ces auteurs ont fait avec les régions forestières périurbaines, une autre avenue pour développer des critères et indicateurs qui capturent la dépendance envers la forêt pourrait donc tenir compte de la proximité des communautés à la forêt (exemple : pourcentage de couvert forestier sur le territoire et densité de population), ce qui permettrait d’inclure un ensemble élargi de valeurs associées au territoire.

Une révision des critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts impulsée par les changements climatiques

Considérer les changements climatiques dans l’étude des relations communauté-forêt s’avère presque inévitable. Nous avons expliqué que l’institutionnalisation du développement durable avait grandement influencé l’orientation des travaux portant sur les CDF. Or, l’aménagement durable des forêts et l’adaptation aux changements climatiques sont intrinsèquement liés. Dès 2008, le rapport Une vision pour les forêts du futur au Canada du CCMF identifiait les changements climatiques comme une menace à l’atteinte des objectifs d’aménagement durable des forêts. Pour sa part, le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2014, p. 1109) expliquait, dans son chapitre 20, comment les changements climatiques constituent une menace au développement durable. Les auteurs du rapport soulignent que les modèles de développement de certains pays et les émissions de carbone qu’ils engendrent entrent en conflit avec l’atteinte d’autres objectifs comme la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la santé humaine et le maintien du bien-être et des modes de vie.

L’imbrication des considérations liées à l’aménagement durable des forêts et à l’adaptation aux changements climatiques revêt une importance sur le plan politique. En raison du lien étroit qui existe entre l’adaptation aux changements climatiques et le développement durable, le gouvernement fédéral canadien tente de développer des outils et stratégies afin d’adapter le secteur forestier canadien et les communautés qui en dépendent aux impacts actuels et futurs associés aux changements climatiques. En dépit du fait que le pouvoir décisionnel en matière de gestion des forêts soit attribué aux gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement fédéral participe néanmoins à la diffusion de la recherche sur les changements climatiques aux instances décisionnelles (Halofsky et al., 2018). Concrètement, une série de rapports de recherche rédigés par le Groupe de travail sur les changements climatiques du CCMF à propos de l’état de préparation du secteur forestier canadien (Edwards et Hirsch, 2012), sur les scénarios de vulnérabilité (Price et Isaac, 2015) et sur l’adaptation des processus décisionnels (Williamson et Isaac, 2013), ont mis de l’avant que l’adaptation des CDF face aux changements climatiques est un champ qui complexifie l’élaboration de politiques et programmes de par la nature multidimensionnelle et intégrée des enjeux. Dans sa vision, le CCMF (2008b, p. 11) notait que : « il est clair que la prise en compte des changements climatiques et de la variabilité future du climat est requise dans tous les aspects de l’aménagement durable des forêts ». Ce rapport met également de l’avant, la nécessité, pour les collectivités tributaires de la forêt, de s’adapter aux effets des changements climatiques.

Les communautés qui entretiennent un lien étroit avec la forêt subissent des changements socioécologiques complexes qui mettent en péril les multiples valeurs (pas seulement économiques) associées à la forêt, outre les valeurs économiques traditionnelles. En effet, face au paysage forestier sensible à la hausse des perturbations (sécheresse, feux, épidémies) occasionnée par les changements climatiques, ce lien étroit se voit à son tour perturbé (Williamson et al., 2009). Depuis les années 1980, le nombre de communautés évacuées en raison des feux de forêt n’a cessé de croître (Tepley et al., 2022). L’exposition aux risques de feux de forêt des CDF entraîne à son tour des enjeux de santé, incluant des problèmes respiratoires, du stress et des dommages aux infrastructures de santé (Kipp et al., 2019). En outre, de 1980 à 2007, le tiers des feux ayant nécessité des évaluations impliquait des communautés autochtones (Beverly et Bothwell, 2011). Ces dernières sont d’ailleurs plus vulnérables aux impacts des changements climatiques, incluant l’insécurité alimentaire, la sécheresse, les feux de forêt et les menaces à leurs infrastructures (Townsend et al., 2020). Les effets des épidémies de dendroctone sur les CDF ont aussi été documentés. Les services écosystémiques associés à la qualité du paysage et aux expériences (spirituelles, touristiques, culturelles) en forêt sont ainsi affectés par les effets dévastateurs de ce ravageur sur le paysage dans l’Ouest canadien (Dhar et al., 2016). En retour, ces impacts anticipés et actuels affectent les relations sociales qu’entretiennent les communautés envers la forêt. Tel qu’avancé par Davidson et al. (2003, p. 2253), la proximité des CDF à un environnement forestier sensible aux changements climatiques pose un risque pour les valeurs associées à la forêt que partagent les membres de ces communautés. Les changements climatiques affectent donc les communautés de manière intégrée, ce qui complexifie les efforts pour identifier les options et les politiques d’adaptation (Galappaththi et al., 2019).

En dépit des suggestions proposées par Williamson et Edwards (2014) sur l’adaptation du cadre des critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts face à la réalité des changements climatiques, ces derniers n’ont pas été actualisés. Puisque l’éventail des valeurs et activités qui seront affectées par les changements climatiques est large et ne se limite pas à la dépendance économique envers la forêt, identifier les CDF et documenter leur durabilité dans le temps à partir d’indicateurs économiques (emplois et revenus du secteur forestier) offre un panorama limité des communautés à suivre dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques.

Pourtant, la littérature sur l’adaptation aux changements climatiques offre des perspectives intéressantes pour réviser les critères et indicateurs afin de décrire les caractéristiques et les dynamiques sociales à l’échelle des communautés. L’adaptation est une notion qui a été abordée par plusieurs disciplines des sciences sociales et naturelles et se caractérise donc par un ancrage théorique auprès d’une variété de champs de savoir. À la lumière des différentes définitions qu’il existe du concept, il est possible de constater que l’adaptation est une notion polysémique qui s’entrevoit comme un processus, un état ou un résultat (Magnan, 2009 ; Simonet, 2009). Dans la même veine, le champ conceptuel de l’adaptation aux changements climatiques a été alimenté par deux autres concepts intrinsèquement liés, soit la vulnérabilité et la résilience, dont les contributions sont interdisciplinaires. Les notions d’exposition, de sensibilité et de capacité d’adaptation qui se retrouvent dans la plupart des définitions de la vulnérabilité (Adger, 2006) mettent en exergue les dimensions socio-naturelles qui posent des risques pour les sociétés, de même que les interactions entre celles-ci. De manière similaire, les travaux adoptant une approche de résilience ont permis d’accroître la compréhension des dynamiques socio-naturelles inhérentes à l’adaptation des sociétés humaines face au changement. La résilience est souvent perçue dans sa relation dynamique avec un système, c’est-à-dire dans sa capacité de régénération après une perturbation qui est elle-même tributaire de son degré d’auto-organisation et de sa capacité d’apprentissage et d’adaptation (Walker et al., 2006 ; Adger et al., 2005 ; Walker et al., 2004). Même si les approches centrées sur la vulnérabilité ont souvent contribué à décrire un état ou des caractéristiques d’adaptation à une échelle spatio-temporelle précise alors que celles sur la résilience abordent davantage les processus reliés à la transformation et à l’adaptation aux changements climatiques (Montpetit et al., 2021), les notions d’adaptation, de vulnérabilité et de résilience se rejoignent dans leurs influences théoriques et peuvent être perçues comme étant complémentaires (Simonet, 2015).

Le champ de l’adaptation aux changements climatiques permet donc d’envisager une actualisation des critères et indicateurs du cadre du CCMF axée sur des caractéristiques qui renforcent la capacité d’adaptation des communautés ou encore, leur résilience. À cet effet, (Montpetit et al., 2021) ont recensé, à partir d’une exploration de la littérature, une liste d’attributs qui renforcent la capacité d’adaptation. Ces attributs incluent des caractéristiques associées à la capacité d’adaptation comme l’accès aux ressources, la situation économique, les infrastructures, les institutions, la pauvreté ou encore la capital humain, social et financier (Adger et al., 2007 ; Brooks et al., 2005 ; Yohe et Tol, 2002; Smit et Pilifosova, 2001). Ces attributs incluent également des caractéristiques qui renforcent la résilience des communautés comme l’apprentissage, la diversité, le partage du pouvoir, les règles d’action collective, la gouvernance, la confiance, la croissance économique, les connaissances sur les changements climatiques, et plusieurs autres (Williams et Brown, 2014 ; Berkes et Ross, 2013 ; Berkes et Turner, 2006 ; Adger et al., 2005).

Au regard des constats émis sur la prépondérance de la vision économique des critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts pour décrire les CDF, un premier chantier d’actualisation consisterait à revoir la manière d’identifier les CDF. Une approche d’identification des CDF basée sur un amalgame de critères et d’indicateurs qui capturent des valeurs multiples associées à la forêt serait appropriée. À cet effet, le Système de classification des industries d’Amérique du Nord (SCIAN) de Statistique Canada contient des données sur les emplois dans d’autres secteurs économiques qui renferment des relations communauté-forêt comme le tourisme. Développer des indicateurs qui englobent une dimension spatiale (couvert forestier, proximité de forêts protégées) s’avère également un autre angle à explorer. Un second chantier porterait sur la révision du critère 6.3 (bien-être et résilience des communautés) des critères et indicateurs du CCMF (tableau 2, version 2003) de manière à mieux tenir compte des attributs et caractéristiques qui renforcent la capacité d’adaptation et la résilience face aux changements climatiques. Par exemple, les barrières linguistiques (personnes qui ne parlent ni anglais et ni français), l’âge, la mobilité et d’autres facteurs socioéconomiques ont été identifiés comme facteurs pouvant compliquer les évacuations des communautés autochtones dues aux feux de forêt (Headwaters Economics, 2021). Avec ses recensements, Statistique Canada renferme plusieurs données (langue, éducation, revenus, et cetera) qui peuvent contribuer à mieux identifier les facteurs de vulnérabilité des CDF. Par ailleurs, même s’ils ne reposent pas sur des critères et indicateurs, les initiatives de certification environnementales comme le cadre canadien du Forest Stewarship Council (FSC, 2018) renferment des principes sur les droits des travailleurs, les droits des communautés autochtones et les bénéfices liés à forêt qui pourraient inspirer la révision des critères et indicateurs d’aménagement.

Conclusion

Cet article postulait qu’une vision des relations communauté-forêt centrée sur la dépendance économique offre une porte d’entrée limitée pour faire un pont avec l’adaptation aux changements climatiques des CDF. Élargir les relations communauté-forêt capturées par les critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts permettrait de mieux décrire l’ensemble des liens territoriaux qui sont menacés par les changements climatiques.

Les constats posés dans cet article interrogent également la pertinence de la notion de dépendance pour aborder les relations communauté-forêt : la notion de dépendance est-elle toujours pertinente pour mesurer les progrès vers la durabilité des CDF ? Au regard de cette réflexion, la dépendance apparaît aujourd’hui comme une manière, parmi d’autres, de concevoir les relations communauté-forêt. L’historique de développement du Canada, fortement basé sur une logique d’extraction et d’exportation de matières premières à l’étranger a contribué à cristalliser les relations communauté-forêt dans une logique de dépendance envers l’industrie de la récolte et de la transformation du bois. Toutefois, en tenant compte des enjeux posés par l’adaptation et la résilience des collectivités face aux changements climatiques, une avenue serait probablement de développer des critères et indicateurs qui capturent la proximité des communautés face à la forêt, de même que leur vulnérabilité par rapport aux changements climatiques.

Nous sommes donc d’avis qu’il serait pertinent de reprendre les travaux entourant le suivi longitudinal des communautés forestières canadiennes et de les situer dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques. Cette avenue de recherche nécessiterait d’entreprendre un vaste chantier visant à réfléchir à des critères et indicateurs qui tiennent compte du caractère multidimensionnel des relations communautés-forêt. Cette contribution serait fort utile pour l’élaboration des mécanismes de suivi des forêts qui appuient à la fois la durabilité et l’adaptation aux changements climatiques.

Appendices

Remerciements

Des remerciements vont aux Fonds de recherche du Québec, société et culture (FRSC) pour le soutien financier qui a permis à l’auteure principale de cet article d’effectuer une collaboration avec le Service canadien des forêts, ce qui a mené à la rédaction de cet article. Les auteurs reconnaissent également la contribution du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour le soutien financier au projet doctoral à l’origine de cet article. Enfin, des remerciements vont aux deux réviseurs anonymes qui ont fourni des commentaires qui ont grandement amélioré l’article.

Notes

Bibliographie

- Adger, W. N., 2006, Vulnerability, Global Environmental Change, 16, 3, pp. 268-281.

- Adger, W. N., S. Agrawala, M. M. Q. Mirza, C. Conde, K. O'Brien, J. Puhlin, R. Pulwarty, B. Smit et K. Takahashi, 2007, Assessment of adaptation practices, options, constraints and capacity. Climate change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Dans M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden, et C. E. Hanson (Éds.), Contribution of working group II to the Fourth Assessement Report of the Intergovernemental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, pp. 717-743.

- Adger, W. N., N. W. Arnell et E. L. Tompkins, 2005, Adapting to climate change: perspectives across scales, Global Environmental Change , 15, 2, pp. 75-76.

- Audet, R., 2017, Le discours et l’action publique en environnement. Dans A. Chaloux (Éd.), L’action publique environnementale au Québec: entre local et mondial, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, pp. 19-36.

- Barnes, T. J., R. Hayter et E. Hay, 2001, Stormy Weather: Cyclones, Harold Innis, and Port Alberni, BC, Environment and Planning A , 33, 12, pp. 2127-2147.

- Beckley, T., 1998, The nestedness of forest dependence: A conceptual framework and empirical exploration. Society & Natural Resources , 11, 2, pp. 101-120.

- Beckley, T., J. Parkins et R. Stedman, 2002, Indicators of forest-dependent community sustainability : the evolution of research, The Forestry Chronicle , 78, 5, pp. 626-636.

- Beckley, T. M., 2003, The relative importance of sociocultural and ecological factors in attachment to place, United States Department of Agriculture Forest Service General Technical Report PNW , pp. 105-126, [ En ligne] URL : https://www.researchgate.net/publication/286919526_The_relative_importance_of_sociocultural_and_ecological_factors_in_attachment_to_place

- Beckley, T. M. et T. M. Burkosky, 1999, Social indicator approaches to assessing and monitoring forest community sustainability, volume 360, Canadian Forest Service, Northern Forestry Centre, Natural Resources Canada, [En ligne] URL: https://publications.gc.ca/site/eng/304183/publication.html

- Beckley, T. M., R. C. Stedman, S. M. Wallace et M. Ambard, 2007, Snapshots of what matters most: Using resident-employed photography to articulate attachment to place, Society & Natural Resources , 20 , 10, pp. 913-929.

- Berkes, F. et H. Ross, 2013, Community resilience: toward an integrated approach. Society & Natural Resources , 2 6, 1, pp. 5-20.

- Berkes, F. et N. J. Turner, 2006, Knowledge, learning and the evolution of conservation practice for social-ecological system resilience. Human ecology , 34 , 4, pp. 479-494.

- Beverly, J. L. et P. Bothwell, 2011, Wildfire evacuations in Canada 1980–2007, Natural Hazards , 59 , 1, pp. 571-596.

- Bissonnette, J.-F., D. Blouin, L. Bouthillier et S. Teitelbaum, 2020, Vers des forêts de proximité en terres publiques ? Le « bricolage » institutionnel comme vecteur d’innovation en foresterie communautaire au Québec, Canada, Revue Gouvernance / Governance Review, 17, 2, pp. 52-77.

- Bouthillier, L., M. Carrier, S. Côté et J. Désy, 2000, Viabilité des communautés dépendantes de la forêt. Dans M. Carrier et S. Côté (Éds.), Gouvernance et territoires ruraux. Éléments d'un débat sur la responsabilité du développement, Presses de l'Université du Québec, Québec, pp. 245-297.

- Brooks, N., W. N. Adger et P. M. Kelly, 2005, The determinants of vulnerability and adaptive capacity at the national level and the implications for adaptation, Global Environmental Change , 15, pp. 151-163.

- Brown, H. C. P., 2009, Climate change and Ontario forests: prospects for building institutional adaptive capacity, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change , 14, 6 , pp. 513-536.

- Brundtland, G. H., 1987, Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, [En ligne] URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

- Bullock, R., K. Hanna et D. S. Slocombe, 2009, Learning from community forestry experience: Challenges and lessons from British Columbia, The Forestry Chronicle , 85, 2, pp. 293-304.

- Callois, J., 2016, Quelle pertinence de l'approche territoriale de la bioéconomie? Un cadre d'analyse prenant en compte les conditions sociales et institutionnelles, 53ème colloque de l'ASRDLF, juillet 2016, Gatineau, Canada, [En ligne] URL : https://hal.inrae.fr/hal-02604412

- CCMF, 1997, Critères et indicateurs de l'aménagement durable des forêts au Canada. Rapport technique, Gouvernement du Canada, [En ligne] URL : https://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/10348.pdf

- CCMF, 2005, Critères et indicateurs de l’aménagement forestier durable au Canada: Bilan national 2005, Gouvernement du Canada, [En ligne] URL : https://publications.gc.ca/collections/collection_2012/rncan-nrcan/Fo4-8-2005-fra.pdf

- CCMF, 2008a, Mesurer nos progrès: Mise en oeuvre de l’aménagement durable des forêts au Canada et à l’étranger, Gouvernement du Canada, [En ligne] URL : https://www.ccfm.org/wp-content/uploads/2020/09/CCFM_Mesurer_nos_progres.pdf

- CCMF, 2008b, Une vision pour les forêts du Canada : 2008 et au-delà, Gouvernement du Canada, [En ligne] URL : https://www.ccfm.org/wp-content/uploads/2020/09/Vision_FR.pdf

- CCMF, 2010, Progrès en matière d’aménagement forestier durable au Canada, Gouvernement du Canada, [En ligne] URL : https://d1ied5g1xfgpx8.cloudfront.net/pdfs/31323.pdf

- CCMF, 2019, Une vision commune pour les forêts du Canada: vers 2030, Gouvernement du Canada, [En ligne] URL : https://www.ccmf.org/wp-content/uploads/2020/09/Une-vision-commune-pour-les-forêts-au-Canada-vers-2030.pdf

- CCMF, 2022, Cadre de la bioéconomie renouvelé, Gouvernement du Canada, [En ligne] URL : https://www.ccmf.org/wp-content/uploads/2022/11/40830.pdf

- Chiasson, G., R. Blais et J. Boucher, 2006, La forêt publique québécoise à l’épreuve de la gouvernance : le cas de l’Outaouais, Géocarrefour, 81, 2, pp. 113-120.

- Chiasson, G. et É. Leclerc, 2013, La gouvernance locale des forêts publiques québécoises: Une avenue de développement des régions périphériques? Presses de l’Université du Québec, Québec, 272 p.

- Chiasson, G. et A. Montpetit, 2020, Communautés forestières et gouvernance : quelles articulations ?, Revue Gouvernance / Governance Review, 17, 2, pp. 1-6.

- Dale, V. H., L. A. Joyce, S. McNulty, R. P. Neilson, M. P. Ayres et M. D. Flannigan, 2001, Climate Change and Forest Disturbances. BioScience, 51, 9, pp. 723-734.

- Davidson, D. J., T. Williamson et J. R. Parkins, 2003, Understanding climate change risk and vulnerability in northern forest-based communities. Canadian Journal of Forest Research , 33 , 11, pp. 2252-2261.

- Den Otter, M. A. et T. M. Beckley, 2002, " This is Paradise": Community Sustainability Indicators for the Western Newfoundland Model Forest. , volume 216, Canadian Forest Centre, Atlantic Forestry Centre, Natural Resources Canada, [En ligne] URL: https://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/21476.pdf

- Dhar, A., L. Parrott et S. Heckbert, 2016, Consequences of mountain pine beetle outbreak on forest ecosystem services in western Canada, Canadian Journal of Forest Research , 46 , 8, pp. 987-999.

- Di Méo, G., 1998, De l'espace aux territoires: éléments pour une archéologie des concepts fondamentaux de la géographie, L'information géographique, 62, 3, pp. 99-110.

- Edwards, J. E. et K. G. Hirsch, 2012, Adapting sustainable forest management to climate change: preparing for the future , Canadian Council of Forest Ministers, Natural Resources Canada, [En ligne] URL: http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/34555.pdf

- Fischer, A. P., T. Paveglio, M. Carroll, D. Murphy et H. Brenkert-Smith, 2013, Assessing social vulnerability to climate change in human communities near public forests and grasslands: A framework for resource managers and planners, Journal of Forestry , 111 , 5, pp. 357-365.

- Fournis, Y., M.-J. Fortin, G. Brisson et G. Chiasson, 2013, La transition des régimes de ressources au prisme de la gouvernance: les secteurs forestier, porcin et éolien, Comité d’évaluation environnementale stratégique–MDDEP, UQAR/GRIDEQ-CRDT, [En ligne] URL : https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000340182

- Freudenburg, W. R., 1981, Women and men in an energy boomtown: adjustment, alienation, and adaptation, Rural Sociology , 46, 2, pp. 220-244.

- Freudenburg, W. R., 1984, Boomtown's youth: the differential impacts of rapid community growth on adolescents and adults, American Sociological Review , 49, 5, pp. 697-705.

- Freudenburg, W. R., 1992, Addictive economies: extractive industries and vulnerable localities in a changing world economy, Rural Sociology , 57, 3, pp. 305-332.

- FSC, 2018, The FSC National Forest Stewardship Standard of Canada, FSC-STD-CAN-01-2018 v 1-0 EN, Forest Stewardship Council, [En ligne] URL: https://ca.fsc.org/sites/default/files/2022-03/FSC-STD-CAN-01-2018%20EN_V1.pdf

- Gagné, E., 2013, L’approvisionnement en biomasse forestière, Vecteur Environnement, 46, 4, pp. 22-24

- Galappaththi, E. K., J. D. Ford et E. M. Bennett, 2019, A framework for assessing community adaptation to climate change in a fisheries context, Environmental Science & Policy , 92 , pp. 17-26.

- Gélinas, N. et L. Bouthillier, 2005, La Forêt habitée: un modèle de gestion partenariale? Analyse de la perception des participants à cinq projets au Québec. Cahiers de géographie du Québec, 49, 13, pp, 157-175.

- GIEC, 2014, Changements climatiques 2014: incidences, adaptation et vulnérabilité. Contribution du groupe de travail II au cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Dans C. B. Field, V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. Mach, M. D. Mastrandrea, T. E. Bilir, M. Chatterjee, K. L. Ebi, Y. O. Estrada, R. C. Genova, B. Girma, E. S. Kissel, A. N. Levy, S. MacCracken, P. R. Mastrandrea et L. L. White (Éds.), Cambridge University Press.

- Gilbert, A., 2013, Les territoires forestiers de l’ouest du Québec, entre centre et périphérie. Dans G. Chiasson et E. Leclerc (Éds.), La gouvernance locale des forêts publiques québécoises: une avenue de développement des régions périphériques ?, Presses de l'Université du Québec, Québec, pp. 89-124.

- Government of Canada, 1977, Single Industry Communities, Department of Regional Economic Expansion, [En ligne] URL: https://publications.gc.ca/collections/collection_2023/isde-ised/re1/RE1-1977-eng.pdf

- Government of Canada, 1979, Single-sector communities (2nd), Department of Regional Economic Expansion, Ottawa, 82 p

- Guermond, Y., 2006, L’identité territoriale: l’ambiguïté d’un concept géographique, Espace géographique, 35, 4, pp. 291-297.

- Halofsky, J. E., S. A. Andrews-Key, J. E. Edwards, M. H. Johnston, H. W. Nelson, et D. L. Peterson, 2018, Adapting forest management to climate change: The state of science and applications in Canada and the United States, Forest Ecology and Management , 421 , pp. 84-97.

- Headwaters Economics, 2021, The unequal impacts of wildfire, [En ligne] URL: https://headwaterseconomics.org/natural-hazards/unequal-impacts-of-wildfire/ -

- Hébert, M., et S. Wyatt, 2006, Les premières nations et la forêt, Recherches amérindiennes au Québec, 36, 2-3, pp. 3-7.

- Himelfarb, A., 1982, The social characteristics of one-industry towns in Canada. Dans R. Bowles (Éd.), Little Communities and Big Industries, Butterworths, Toronto, pp. 16-23.

- Howlett, M. et K. Brownsey, 2007, Introduction: Towards a Post-Staples State?, Policy and Society , 26 , 1, pp. 1-7.

- Hubbard, W. G., C. Latt et A. Long, 2000, Forest terminology for multiple-use management, University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences. [En ligne], URL: https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/IR/00/00/18/11/00001/FR06300.pdf

- Hutton, T. A., 1994, Visions of a “Post-Staples” Economy: Structural change and adjustment issues in British Columbia, Centre for Human Settlements, Policy Issues and Planning Responses Series, PI#3, University of British Columbia.

- Hutton, T. A., 2007, Contours of the Post-Staples State: The Reconstruction of Political Economy and Social Identity in 21st Century Canada, Policy and Society , 26, 1, pp. 9-29.

- Kaufman, H. F., 1959, Toward an Interactional Conception of Community, Social Forces , 38, pp, 8-17.

- Kaufman, H. F. et L. C. Kaufman, 1946, Toward the stabilization and enrichment of a forest community: the Montana study. University of Montana.

- Kipp, A., A. Cunsolo, K. Vodden, N. King, S. Manners et S. L. Harper, 2019, Aperçu–Les effets des changements climatiques sur la santé et le bien-être dans les régions rurales et éloignées au Canada: synthèse documentaire. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada, 39, 4, 122.

- Krannich, R. S., 2011, Putting Rural Community Change in Perspective. Dans R. S. Krannich, A. E. Luloff et D. R. Field (Éds.), People, Places and Landscapes. Social Change in High Amenity Rural Area , Springer Science & Business Media, pp. 9-25.

- Kusel, J., 1996, Well-being in forest-dependent communities, Part I: A new approach, Sierra Nevada Ecosystem project: Final report to congress, [En ligne] URL: https://pubs.usgs.gov/dds/dds-43/VOL_II/VII_C12.PDF

- Kusel, J., 2001, Assessing well-being in forest dependent communities, Journal of Sustainable Forestry , 13 , 1-2, pp. 359-384.

- Leclerc, É., G. Chiasson et M. Voyer, 2015, Francophonie et construction de l’échelle régionale en contexte de dépendance: le cas du Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche. Dans L. Cardinal et É. Forgues (Éds.), Gouvernance communautaire et innovations au sein de la francophonie Presses de l’Université Laval, Québec,pp. 197-217.

- Lucas, R et L. Tepperman, 1971, Minetown, milltown, railtown: Life in Canadian communities of single industry , Toronto University Press, 448 p.

- Magnan, A., 2009, Proposition d'une trame de recherche pour appréhender la capacité d'adaptation au changement climatique, VertigO, La revue électronique en sciences de l’environnement, 9, 3 [En Ligne], URL : https://journals.openedition.org/vertigo/9189

- Mansuy, N. et J. Buss, 2022, Développer la bioénergie pour atténuer les gaz à effet de serre dans les collectivités nordiques et autochtones du Canada. Le Climatoscope, 2, pp. 91-95.

- Marchak, P., 1983, Green Gold: The Forest Industry in British Columbia , UBC Press, Vancouver, 474 p.

- Molnar, M., P. Olmstead, M. Mitchell, C. Raudsepp-Hearne et M. Anielski, 2021, Services écosystémiques, chapitre 5. Dans Warren, F.J. et N. Lulham (Éd.), Rapport sur les enjeux nationaux, Gouvernement du Canada, Ottawa, [En ligne] URL : https://ressources-naturelles.canada.ca/sites/nrcan/files/GNBC/Chapitre%205_Services%20écosystémiques_Final_FR.pdf

- Montpetit, A., F. Doyon et G. Chiasson, 2021, Climate Change Adaptive Capacity Assessments, Dans B. Siebenhüner et R. Djalante (Éds.), Adaptiveness: Changing Earth System Governance, Cambridge University Press, pp. 50-68.

- Montreal Process, 2009, Technical notes on implementation of the Montreal Process criteria and indicators. Criteria 1-7, Third Edition, Revised July 2014 , [En ligne] URL: https://montreal-process.org/documents/publications/techreports/MontrealProcessTechnicalNotes3rdEditionRevisedJuly2014.pdf

- Morzillo, A. T., C. R. Colocousis, D. K. Munroe, K. P. Bell, S. Martinuzzi, D. B. Van Berkel, et al. , 2015, “Communities in the middle”: Interactions between drivers of change and place-based characteristics in rural forest-based communities, Journal of Rural Studies , 42 , pp. 79-90.

- Nadeau, S., B. Shindler et C. Kakoyannis, 1999, Forest communities: New frameworks for assessing sustainability, The Forestry Chronicle , 75, 5, pp. 747-754.

- Newton, P., D. C. Miller, M. A. A. Byenkya et A. Agrawal, 2016, Who are forest-dependent people? A taxonomy to aid livelihood and land use decision-making in forested regions, Land use policy , 57, pp. 388-395.

- Parkins, J. et T. M. Beckley, 2001, Monitoring community sustainability in the Foothills Model Forest: a social indicators approach , Volume 211, Canadian Forest Service, Atlantic Forestry Centre, Fredericton, 148 p., [En ligne] URL: https://ostrnrcan-dostrncan.canada.ca/entities/publication/19ac55ae-97a7-4ab7-8612-067fee330510

- Parkins, J., R. Stedman et J. Varghese, 2001, Moving towards local-level indicators of sustainability in forest-based communities, Social Indicators Research , 56, pp. 43-72.

- Parkins, J. R., M. Dunn, M. G. Reed et A. J. Sinclair, 2016, Forest governance as neoliberal strategy: A comparative case study of the Model Forest Program in Canada, Journal of Rural Studies , 45, pp. 270-278.

- Patriquin, M. N., J. R. Parkins et R. C. Stedman, 2007, Socio-economic status of boreal communities in Canada, Forestry , 80, 3, pp. 279-291.

- Paveglio, T. B., A. D. Boyd et M. S. Carroll, 2017, Re-conceptualizing community in risk research, Journal of Risk Research , 20 , 7, pp. 931-951.

- Pestré, D., 2011, Développement durable: anatomie d’une notion, Natures Sciences Sociétés, 19, 1, pp. 31-39.

- Pharand, N., 1988, Les collectivités forestières dont l'économie repose sur le secteur forestier: un profil démographique, Service canadien des forêts, [En ligne] URL : https://d1ied5g1xfgpx8.cloudfront.net/pdfs/19714.pdf

- Price, D. T. et K. J. Isaac, 2015, Adapting sustainable forest management to climate change: a comprehensive report on scenarios for vulnerability assessment. Canadian Forest Service, Northern Forestry Centre, Edmonton, [En ligne] URL: http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/36047.pdf

- Ressources naturelles Canada, 2011, Programme des collectivités forestières. Fiches d’information, Gouvernement du Canada, [En ligne] URL : https://scf.rncan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/32648.pdf

- Ressources naturelles Canada, 2020, L’état des forêts au Canada. Rapport annuel 2019. Service canadien des forêts, [En ligne] URL : https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/rncan-nrcan/Fo1-6-2019-fra.pdf

- Ressources naturelles Canada, 2022, L’état des forêts au Canada. Rapport annuel 2022, Service canadien des forêts, [En ligne] URL : https://www.rncan.gc.ca/sites/nrcan/files/forest/sof2022/SoF_Annual_2022_FR_access.pdf

- Saint-Arnaud, M., L. Sauvé et D. Kneeshaw, 2005, Forêt identitaire, forêt partagée: Trajectoire d’une recherche participative chez les Anicinapek de Kitcisakik (Québec, Canada), VertigO, La revue électronique en sciences de l’environnement, 6, 2, [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/vertigo/4431?lang=en

- Simonet, G., 2009, Le concept d'adaptation: polysémie interdisciplinaire et implication pour les changements climatiques, Natures Sciences Sociétés, 17, 4, pp. 392-401.

- Simonet, G., 2015, Une brève histoire de l’adaptation: l’évolution conceptuelle au fil des rapports du GIEC (1990-2014), Natures Sciences Sociétés, 23 (supplément), pp. S52-S64.

- Smit, B. et O. Pilifosova, 2001, Adaptation to climate change in the context of sustainable development and equity. Dans J. J. McCarthy, O. F. Canziani, N. A. Leary, D. J. Dokken et K. S. White (Éds.), Climate change 2001: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of the working group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, pp. 877-912, [En ligne] URL: . http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/pdf/wg2tarchap18.pdf

- Stedman, R. C., 1999, Sense of place as an indicator of community sustainability, The Forestry Chronicle , 75 , 5, pp. 765-770.

- Stedman, R. C., J. R. Parkins et T. M. Beckley, 2004, Resource Dependence and Community Well-Being in Rural Canada, Rural Sociology , 69 , 2, pp. 213-234.

- Stedman, R. C., M. N. Patriquin et J. R. Parkins, 2011, Forest dependence and community well-being in rural Canada: a longitudinal analysis, Forestry , 84, 4, pp. 375-384.

- Teitelbaum, S., 2014, Criteria and indicators for the assessment of community forestry outcomes: a comparative analysis from Canada. Journal of Environmental Management , 132 , 157-267

- Teitelbaum, S., T. Beckley, S. Nadeau et C. Southcott, 2003, Milltown revisited: strategies for assessing and enhancing forest-dependent community sustainability. Dans P. J. Burton (Éd.), Towards sustainable management of the boreal forest, NRC Research Press, pp. 155-179.

- Teitelbaum, S., A. Montpetit, J.-F. Bissonnette, C. Chion, G. Chiasson, F. Doyon, et al. , 2018, Studying Resource-Dependent Communities Through a Social-Ecological Lens? Examining Complementarity with Existing Research Traditions in Canada, Society & natural resources , 32 , 1, pp. 93-112.

- Tepley, A. J., M.-A. Parisien, X. Wang, J. A. Oliver et M. D. Flannigan, 2022, Wildfire evacuation patterns and syndromes across Canada's forested regions, Ecosphere , 13 , 10, e4255.

- Townsend, J., F. Moola et M.-K. Craig, 2020, Indigenous Peoples are critical to the success of nature-based solutions to climate change, FACETS , 5 , 1, pp. 551-556.

- Walker, B., L. Gunderson, A. Kinzig, C. Folke, S. Carpenter et L. Schultz, 2006, A handful of heuristics and some propositions for understanding resilience in social-ecological systems, Ecology and Society , 11 , 1, p. 13.

- Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter et A. Kinzig, 2004, Resilience, adaptability and transformability in social--ecological systems, Ecology and Society , 9 , 2, p. 5.

- Williams, B. K. et E. D. Brown, 2014, Adaptive management: from more talk to real action, Environmental Management , 53 , pp. 465-479.