Abstracts

Résumé

Quel est l’impact de l’Agenda Post-2015 sur le développement équitable? Est-ce que les interventions de développement mises en œuvre dans le cadre des engagements des pays envers les trois accords mondiaux qui le composent ― le Programme 2030 pour le Développement durable, l’accord de Paris et le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe ― augmentent ou réduisent la vulnérabilité des groupes pour lesquels les impacts des changements climatiques, des catastrophes diverses et du mal développement se font le plus sentir ? Notre article examine ces plans d’action et leurs impacts sur la vulnérabilité des groupes marginalisés. Plus précisément, nous examinons les stratégies, les politiques, les plans et les rapports de deux États d’Asie du Sud-Est, l’Indonésie et le Vietnam, et des donateurs qui travaillent dans ces pays pour mettre en œuvre ces accords mondiaux, et nous révélons ainsi leurs impacts en matière d’équité. Nous postulons que l’Agenda Post-2015 contribue à accroitre la vulnérabilité chez les groupes déjà défavorisés. Une revue de la littérature et une analyse de contenu démontrent premièrement que la vulnérabilité, concept clé utilisé dans les accords de l’Agenda Post-2015, est définie et opérationnalisée différemment d’un accord à l’autre, entrainant des incohérences dans leur mise en œuvre. Deuxièmement, les projets qui ciblent les « groupes vulnérables » ne se concentrent pas sur le renforcement des facteurs qui contribuent à réduire leur vulnérabilité. Ainsi, la manière dont l’Agenda Post-2015 est mis en œuvre nuit à un développement durable qui est équitable et qui « ne laisse personne de côté » (Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), 2015) Pour y parvenir, nous démontrons la nécessité pour l’Agenda Post-2015 de forger une définition cohérente du terme « vulnérabilité », et de donner la priorité à la réduction de la vulnérabilité en renforçant les atouts sociaux et culturels.

Mots-clés :

- Programme 2030 pour le développement durable,

- Accord de Paris,

- Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe,

- Vietnam,

- Indonésie,

- équité,

- groupes marginalisés,

- aide internationale au développement

Abstract

What is the impact of the Post-2015 Agenda on the equitable development of marginalised groups? Do development interventions implemented as part of countries’ commitments to the Post-2015 Agenda ― the 2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris Agreement, and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ― increase or reduce vulnerability of groups for whom impacts of climate change, climate-related disasters, and maldevelopment are felt most acutely? Our paper builds on studies that critically examine how climate change adaptation and disaster risk reduction projects impact vulnerability of marginalised groups. Specifically, we analyse strategies, policies, plans and reports of two Southeast Asian States and donors who work there to explore how they implement these global agreements and reveal their impacts on equity outcomes. We argue that the way in which the Post-2015 Agenda is being actually implemented contributes to increased vulnerability of already-disadvantaged groups. Through literature review and content analysis, we demonstrate first, that a key concept used across the Post-2015 Agenda ― vulnerability ― is defined and operationalised differently across agreements, leading to inconsistencies in implementation. Second, projects that target “vulnerable groups” do not focus on strengthening factors that contribute to reducing the vulnerability of these groups. Thus, the ways in which the Post-2015 Agenda is being put into action are detrimental to sustainable development that is equitable. Ultimately, we demonstrate that to achieve sustainable development that does not “leave anyone behind” (United Nations General Assembly (UNGA), 2015) , it is necessary for global agreements to forge a consistent use of the term vulnerability and to prioritize vulnerability reduction with a focus on strengthening social and cultural assets.

Keywords:

- The 2030 Agenda for Sustainable Development,

- The Paris Agreement,

- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,

- Vietnam,

- Indonesia vulnerability,

- equity,

- marginalised groups,

- international development aid

Article body

Introduction

Les pays dans le monde entier sont confrontés aux défis de la gestion des effets des changements climatiques à évolution lente et de la réduction des risques et des impacts des phénomènes météorologiques extrêmes tout en assurant un développement durable. Les efforts mondiaux déployés pour relever les défis les plus urgents en matière de catastrophes, de développement durable et de climat auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui sont le résultat de processus amorcés dans le dernier quart du 20 e siècle et aujourd’hui encadrés par trois accords internationaux : le Cadre de Sendai pour la Réduction des risques de catastrophe ( le C adre de Sendai ) (Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR), 2015) , le Programme 2030 pour le développement durable et leurs objectifs de développement durable (les ODD) (Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), 2015) , et l’Accord de Paris (AP) (Nations Unies (ONU), 2015) . Tous adoptés en 2015, ces instruments de gouvernance globaux sont désignés ensemble dans ce présent document comme « l’Agenda Post-2015 » (Moure et al. , 2021 ; Wisner, 2020). Bien que chacun de ces textes officiels ait évolué séparément pour des raisons historiques et politiques (Swart et al ., 2003, Cohen et al. , 1998), les chercheurs et les praticiens réclament depuis longtemps davantage de synergies, d’efficience et d’efficacité entre eux et leurs domaines scientifiques respectifs qui continuent d'être cloisonnés (Le Tissier et Whyte, 2022 ; Bowen et al. , 2021 ; Handmer et al., 2019 ; Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 2017 ; Schipper et al. , 2016). D’autres ont fait pression pour leur intégration, ou du moins pour développer une cohérence accrue de ces domaines dans les politiques et la recherche, afin d’accélérer les progrès à travers ces programmes mondiaux (Kelman, 2017 ; Schipper et al. , 2016 ; Kelman et Gaillard, 2008 ; Swart et al., 2003) et de réduire les redondances et les incohérences liées à l’existence d’ententes distinctes (Murray et al. , 2017). Une idée utilisée dans ces accords est de « réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience » ; elle est considérée comme importante pour l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques aux ODD et au Cadre de Sendai (CCNUCC, 2017).

L'Agenda Post-2015 encadre d'ailleurs la manière dont les allocations et les efforts de l’aide internationale au développement sont effectués ainsi que la manière dont les États doivent rendre compte des progrès accomplis. En particulier, les 17 objectifs des ODD sont utilisés par les partenaires de développement pour établir les priorités entre les secteurs d’intervention tels les secteurs de la santé, de l’éducation ou de l’énergie (Custer et al. , 2021). Ainsi, pour les pays du Sud global qui reçoivent de l’aide, ce ne sont pas seulement leurs gouvernements nationaux qui s’engagent à adopter des politiques, à allouer des budgets et à mettre en œuvre des activités pour atteindre ces objectifs dans leur propre pays, ce sont aussi les donateurs, par leur politique étrangère et l’allocation de l’aide, qui ont également un impact significatif sur les pays qu’ils soutiennent financièrement. Les processus de développement international ont donc un rôle important à jouer sur la manière dont les pays du Sud progressent – ou non – vers la réalisation des objectifs de l'Agenda Post-2015. On estime que les dépenses publiques mondiales consacrées aux ODD s'élevaient en 2015 à 21,3 milliards de dollars américains (Kharas et McArthur, 2019) et en 2020, les pays du Nord ont fourni 83,3 milliards de dollars américains de financement climatique aux pays du Sud (Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), 2022) . Malgré ces ressources consacrées à l’atteinte de ces engagements, le monde n’était pas sur la bonne voie pour atteindre les ODD même avant la pandémie de COVID-19 (Sachs et al. , 2019) . Le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des ODD montre que les pays du Sud sont particulièrement à la traîne et, depuis la pandémie, les progrès réalisés sur certains ODD ont même régressé (Sachs et al. , 2023 ; Sachs et al. , 2022) . En outre, l’efficacité de la coopération internationale pour le développement est un défi permanent (OCDE, 2023 ; Moyo, 2009).

Plus spécifiquement pour notre étude, i l existe des démonstrations que les interventions de développement (durable) augmentent, par inadvertance, les risques de catastrophe climatique ou les changements climatiques. Par exemple, dans une étude de modélisation, Jafino et al. ont mis en lumière le fait que des politiques de redistribution des revenus plus élevés ou qui visent une croissance de la productivité dans le secteur des services augmentent le nombre des personnes tombées dans une pauvreté extrême à cause des changements climatiques, respectivement dans 43 pays pour le premier problème et dans 25 pays pour le second (Jafino et al ., 2021). Waldmüller et al. , quant à eux, ont montré, grâce à des enquêtes ethnographiques en Équateur et au Pakistan, comment l’incorporation forcée de communautés dépendantes des ressources naturelles dans des systèmes de travail salarié au nom du développement économique a augmenté leur vulnérabilité sociale (Waldmüller et al , 2019) ; enfin, Moure et al. ont conduit une étude qui démontre comment l’élargissement d’une route principale menant à une région appauvrie du Mexique a contribué à abaisser le niveau des maisons en bordure de la route sous le niveau de cette route, favorisant ainsi les inondations du quartier pendant la saison des pluies (Moure et al. , 2021).

Il en est de même pour les projets d’adaptation aux changements climatiques − souvent financés par l’aide internationale − qui parfois rendent les communautés ciblées encore plus susceptibles d’être affectées négativement par les changements climatiques, ce que la littérature sur le sujet appelle « maladaptation », avec des exemples partout dans le monde (Schipper, 2020 ; Magnan et al., 2016). La réinstallation de populations sur de nouvelles terres fournit plusieurs exemples variés où la vie est affectée par le chômage, des problèmes d’hébergement (des habitants deviennent sans-abris), la perte des moyens de subsistance traditionnels, les conflits et l’insécurité alimentaire. C’est le cas par exemple pour éviter l’élévation du niveau de la mer dans les petits États insulaires en développement (PEID), ou pour des communautés déplacées de leurs territoires traditionnels ou des éleveurs nomades, sédentarisés et forcés de s’engager dans l’agriculture (Swatuk et al , . 2021 ; Magnan et al. , 2016 ; Barnett et O’Neill, 2012). De manière générale, en renforçant ou en redistribuant les vulnérabilités existantes, ou en créant de nouvelles sources de vulnérabilité, ces interventions d’adaptation renforcent la marginalité de groupes déjà durement impactés par les changements climatiques (Eriksen et al. , 2021 ; Sovacool, 2018). Dans le premier cas, le renforcement des vulnérabilités existantes, ce peut être par exemple quand les projets d’adaptation bénéficient aux puissantes élites locales. Dans le deuxième cas, de nouvelles sources de vulnérabilités peuvent par exemple être créées quand des infrastructures sont installées comme une mesure pour amoindrir les impacts de catastrophes climatiques, mais qui dans les faits protègent les riches, qui gagnent sur les biens communaux des communautés côtières qui, elles, perdent accès aux ressources dont leurs moyens de subsistance dépendent.

Ces résultats de recherche nous encouragent à examiner les formulations différentes de la vulnérabilité, ainsi que les relations de pouvoir sous-jacentes, derrière les interventions visant l’adaptation (Taylor, 2015) ; ils montrent que le défi de la maladaptation est surtout un défi de la vulnérabilité où les groupes déjà marginalisés − notamment les paysans sans terre, les populations dépendantes des ressources naturelles, mais surtout parmi eux, les femmes, les autochtones et les minorités ethniques des pays du Sud − deviennent encore plus marginalisés (Eriksen et al. , 2021 ; Sovacool, 2018). En nous appuyant sur ces études, n ous soutenons que la mise en œuvre de l'Agenda Post-2015 contribue à renforcer et à accroitre la vulnérabilité des pays du Sud, surtout pour les groupes déjà défavorisés dans ces pays, pour lesquels les impacts des changements climatiques, des catastrophes et du mal développement se font le plus sentir. Une des raisons qui expliquent ces contradictions est que le concept de vulnérabilité, qui est un concept clé utilisé dans les ententes de l’Agenda Post-2015 , est défini et opérationnalisé différemment d’un accord à l’autre, ce qui entraîne des incohérences dans la mise en œuvre des interventions. Une deuxième raison est que les projets d'adaptation aux changements climatiques (ACC) et de réduction des risques de catastrophe (RRC) mis en œuvre dans le cadre de l’Agenda Post-2015 par les États dans les pays du Sud et leurs donateurs , même s’ils ciblent des « groupes vulnérables », ne s’attaquent pas aux divers facteurs qui contribuent à la vulnérabilité de ces groupes, et surtout, ils ne renforcent pas les facteurs sociaux et culturels qui favorisent la réduction leur vulnérabilité. Par conséquent, les projets de développement aggravent la vulnérabilité déjà présente des pays du Sud, menant surtout à augmenter la vulnérabilité de groupes marginalisés.

En nous basant sur le cadre conceptuel de la vulnérabilité de Wisner et al. (2012) , nous nous concentrons sur les moyens de subsistance, dont la répartition inéquitable amène au développement inégal et non durable, un facteur important qui contribue à la progression de la vulnérabilité. Nous analysons comment l’Agenda Post-2015 est mis en œuvre au niveau national dans deux pays d’Asie du Sud-Est : l’Indonésie et le Vietnam. Pour contribuer à la littérature, cet article va au-delà des discussions qui se concentrent sur les impacts négatifs des interventions de développement dans les pays du Sud. Cet article établit un lien entre la vulnérabilité, un concept clé utilisé abondamment dans les textes à portée internationale étudiés ici, et les résultats en matière de développement durable et d’inégalité. Notre analyse montre que la manière dont l’Agenda Post-2015 est actuellement mis en œuvre est préjudiciable à un développement durable qui est équitable. N ous appelons les instances internationales à donner la priorité à la réduction de la vulnérabilité afin de réaliser l’ambition réelle et transformationnelle du Programme de développement durable à l’horizon 2030 – « Ne laisser personne de côté » (Groupe des Nations Unies pour le développement durable (GNUDD) 2023).

Quelques repères historiques menant à l’Agenda Post-2015

Les trois accords, que nous désignons dans ce texte par « Agenda Post-2015 », ont été signés en 2015, dont deux, le Cadre de Sendai et les ODD, avec la même période de mise en œuvre, de 2015 à 2030. Le Cadre d’action de Sendai a été le premier accord signé parmi les trois, en mars à Sendai, au Japon. Faisant suite au Cadre d'action de Hyōgo 2005-2015 (CAH), le Cadre de Sendai définit une voie volontaire pour la réduction des risques de catastrophe et l’amélioration de la préparation aux catastrophes avec ses sept objectifs mondiaux et ses quatre priorités d’action (UNISDR, 2015).[1] Six mois plus tard, l'Assemblée générale des Nations Unies a ratifié, à New York aux États-Unis, le Programme 2030 pour le développement durable. Programme aussi volontaire, il fait suite aux Objectifs du millénaire pour le développement (les OMD, 2000-2015) ; le Programme 2030 s’efforce de transformer le monde en équilibrant le développement durable économique, social et environnemental avec ses 17 ODD (AGNU, 2015). Enfin, l'Accord de Paris (AP) a été signé en décembre 2015 à Paris, en France, à la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Contrairement aux deux autres accords, l’AP est un traité qui est juridiquement contraignant. Cet accord met l'accent sur les efforts d'atténuation des changements climatiques, ce qui signifie la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation des puits de carbone (ONU, 2015). Ce qui le distingue du protocole de Kyoto, son prédécesseur, c'est qu'il mentionne la nécessité d'aider les communautés à s'adapter aux effets des changements climatiques, avec un soutien renforcé pour aider les pays en développement à le faire.

Bien que les processus ayant mené à la signature de ces accords internationaux aient évolué séparément pour des raisons historiques et politiques, des chercheurs et des praticiens demandent une intégration, ou au moins une meilleure convergence entre eux. Beaucoup de ces chercheurs et de ces praticiens identifient la résilience comme le terme utilisé dans les trois régimes mondiaux qui peut aider à faire face au large éventail des risques (Le Tissier et Whyte, 2022 ; Handmer et al. , 2019 ; CCNUCC, 2017 ; Murray et al. , 2017 ; UNISDR, 2017 ; Peters et al. , 2016), tandis que Schipper et al. (2016) considèrent plutôt que la lutte contre les causes de vulnérabilité est le moyen pour amener les différents domaines à travailler ensemble. Dans cet article, nous nous concentrons sur le concept de vulnérabilité, entre autres parce que nous faisons nôtre la constatation de certains chercheurs que c’est la réduction de la vulnérabilité qui est essentielle pour atteindre un développement équitable, plutôt que la résilience, dont la portée est plus large (Pelling et Garschagen, 2019).

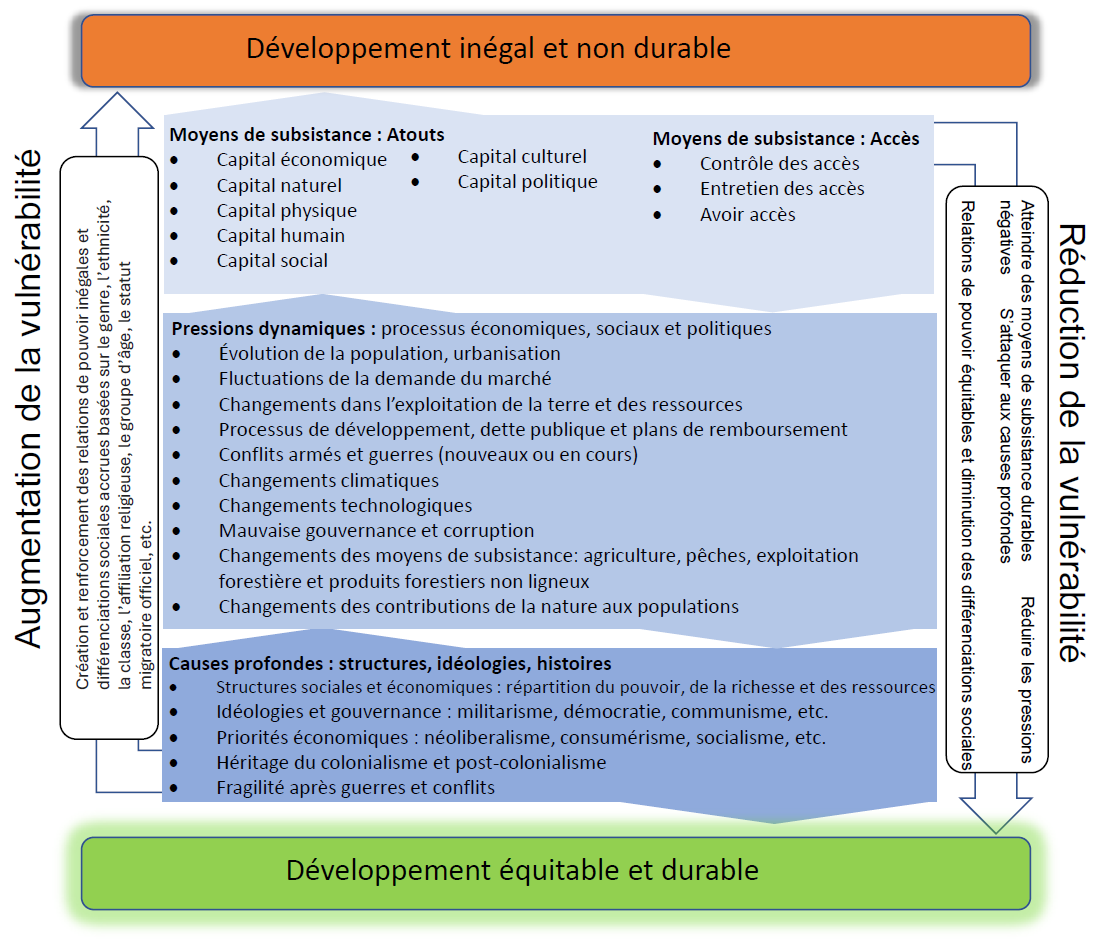

Les méthodes et le contexte

Pour cet article, nous utilisons le concept de la vulnérabilité comme défini par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR) : ce sont des conditions déterminées par divers facteurs ou processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui influencent la capacité d’un individu, d’une communauté ou d’un système à anticiper, à faire face, à résister et à se remettre des impacts des aléas, des impacts des changements climatiques ou d’autres chocs ou stress externes (Wisner, 2016) [2] . Notons que cette définition diffère que celle utilisée par les scientifiques du Groupe d’expert interdisciplinaire sur l’évolution du climat (GIEC), qui définissent le concept comme la propension ou la prédisposition à être affecté négativement, et incluent des concepts tels que sensibilité, susceptibilité au préjudice et manque de capacité à faire face et à s’adapter (Adger, 2006). Dans la section des Résultats, nous montrons comment cette différence dans les définitions se manifeste dans les accords. En nous basant aussi sur le cadre conceptuel de la vulnérabilité de Wisner et al. (2012) , qui nous aide à comprendre les divers facteurs qui contribuent à l’augmentation ou à la réduction de la vulnérabilité , nous avons concentré notre analyse sur les moyens de subsistance (figure 1). Selon le cadre des moyens d’existences durables adopté par l’ancien Département du développement international du Royaume-Uni (DFID), les atouts et l’accès aux moyens de subsistance sont parmi les facteurs importants qui influencent si un foyer ou des individus peuvent atteindre des résultats positifs ou non en ce qui concerne leur subsistance, et enfin leur développement (DFID, 1999).

Notre analyse réalisée au niveau national pour l’Indonésie et le Vietnam montre comment l’utilisation du concept de la vulnérabilité au niveau global a un impact important sur la mise en œuvre des projets au niveau national.

L’Indonésie, dans la zone archipélagique, et le Vietnam, dans la zone continentale de l’Asie du Sud-Est, sont deux pays dans une région particulièrement frappée par les changements globaux tels que les c hangements technologiques, ceux des moyens de subsistance, et ceux en lien avec l’exploitation de la terre et des ressources . Dans la région, malgré les progrès réalisés vers l’atteinte des ODD 2 (lutte contre la faim), 3 (accès à la santé), 4 (accès à une éducation de qualité) et 9 (bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation), plusieurs pays ont régressé dans la réalisation des ODD 10 sur la réduction des inégalités et 16 sur la justice et la paix (Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique des Nations Unis (UNESCAP), 2020) .

Parmi les changements globaux, l ’Asie du Sud-Est est aussi une région très exposée aux impacts des changements climatiques et aux aléas naturels. L’Indonésie et le Vietnam se classent systématiquement parmi les dix premiers pays du monde en nombre de « catastrophes naturelles » (Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres (CRED), 2019, 2022 ) − terme qu’ils utilisent, même s’il faudrait, selon nous, parler plutôt d’aléas naturels) et sont, parmi les pays de la région, particulièrement touchés par les changements climatiques et les risques liés en raison de leur population importante vivant dans les zones côtières très près du niveau de la mer : respectivement 70 et 60 millions d’habitants vivent à une altitude sous le niveau des hautes marées en Indonésie et au Vietnam (Secrétariat de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (ASEAN Secretariat), 2021) . Un développement inégal dans ces régions rend les communautés côtières encore plus touchées par les impacts négatifs des changements mondiaux, à cause de leur vulnérabilité croissante, comme nous avons pu le constater pendant la pandémie de COVID-19, qui a révélé les inégalités au sein des pays et à travers le monde.

Afin de mieux comprendre comment les gouvernements de l’Indonésie et du Vietnam et les donateurs qui y travaillent mettent en œuvre l’Agenda Post-2015 pour aborder le développement durable, l’ACC et la RRC, nous avons analysé les textes des stratégies, des politiques et des rapports par les donateurs et les gouvernements de ces deux pays. Nous voulions examiner les définitions et l’utilisation du concept de vulnérabilité pour connaitre les cibles privilégiées par les accords et par les gouvernements. La présence de termes liés aux moyens de subsistance a été analysée afin de mieux comprendre les progrès que les gouvernements de l’Indonésie et du Vietnam ont voulu mettre en valeur, et les intentions et les priorités des actions envisagées dans les plans et projets des donateurs pour révéler leurs impacts sur les résultats en matière d’équité.

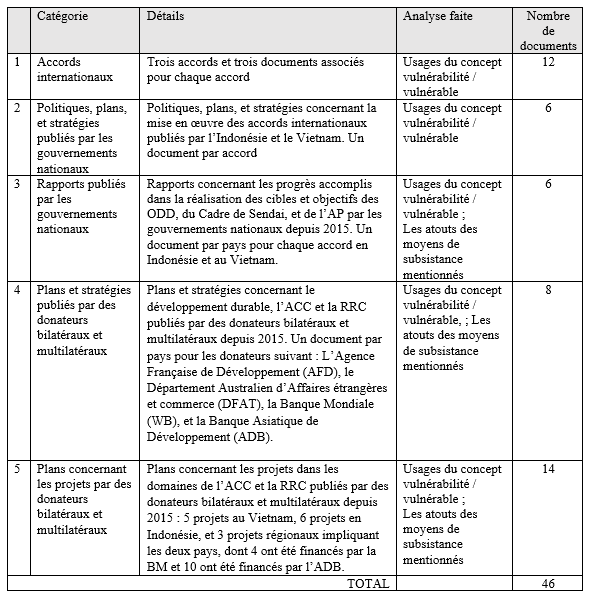

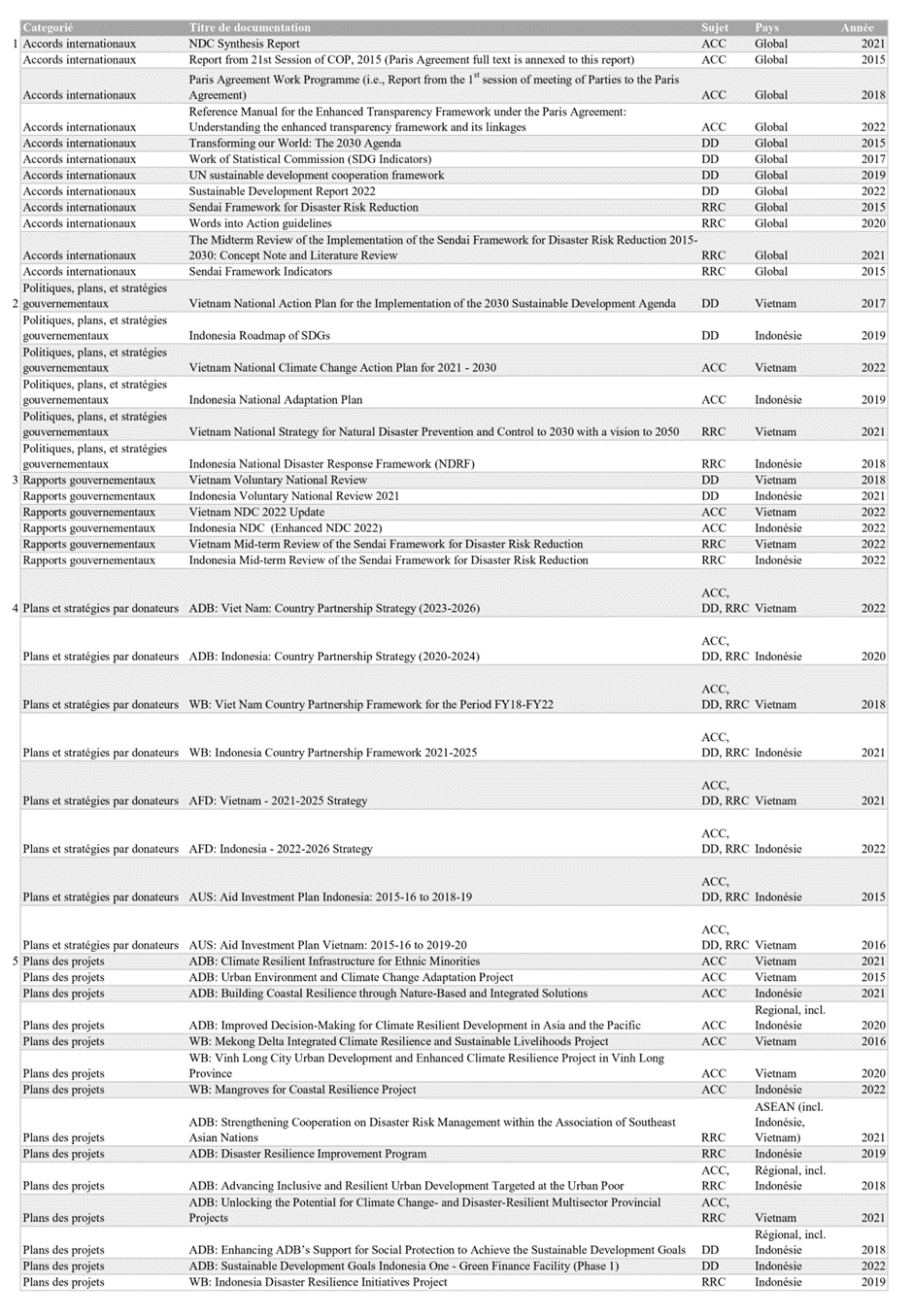

Nous avons analysé un total de 46 documents regroupés en cinq catégories (tableau 1 et annexe 1) : (1) les trois accords internationaux , c'est-à-dire « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » (centré sur les ODD), le Cadre de Sendai, l’AP, et les documents associés ; (2) des politiques, plans, et stratégies concernant le développement durable, l’ACC et la RRC publiés par les gouvernements nationaux de l’Indonésie et du Vietnam depuis 2015 ; (3) des rapports concernant les progrès accomplis dans la réalisation des cibles et objectifs des ODD, du Cadre de Sendai, et de l’AP par les deux gouvernements nationaux depuis 2015 ; (4) des plans et stratégies concernant le développement durable, l’ACC et la RRC publiés par des donateurs bilatéraux et multilatéraux depuis 2015 ; (5) des plans concernant les projets dans les domaines de l’ACC et la RRC publiés par des donateurs multilatéraux depuis 2015.

Tableau 1

Les catégories des documents analysés* / Categories of documents analysed

Pour la première catégorie (1), nous avons choisi trois documents liés à chaque accord pour vérifier la cohérence de l’utilisation du concept de vulnérabilité à travers les accords. Pour la quatrième catégorie (4), les donateurs multilatéraux principaux, la Banque Mondiale et la Banque Asiatique de Développement, ont été choisis parce que ces institutions occupent une place prépondérante dans la région depuis longtemps et sont actives dans un très grand nombre de secteurs. Ces institutions contribuent pour une somme importante à l'investissement global en action climatique et pour faire face aux aléas naturels, et elles coordonnent aussi un très grand nombre d’acteurs et d’institutions. Parmi les donateurs bilatéraux, l’Agence Française de Développement (AFD) et le Département Australien des Affaires étrangères et du commerce (DFAT) ont été aussi choisis pour leurs contributions importantes à l’aide au développement dans les deux pays étudiés. Un enjeu important de notre recherche était de trouver et d'obtenir les documents désirés. Les analyses présentées ci-dessous sont le résultat de ce que nous avons pu trouver à travers les sources disponibles dans Internet. Nous avons initialement identifié d’autres donateurs bilatéraux avec des projets importants en Indonésie et au Vietnam, notamment le Japon et l’Allemagne, mais leurs sites et leurs archives de documents n’étaient pas toujours à jour, ou il n’y avait pas de traduction des textes dans notre langue d’analyse, l’anglais. De plus, particulièrement pour les projets de donateurs, les noms de projets étaient souvent disponibles mais pas les documents et rapports associés au projet ; soit ces projets n’étaient pas encore terminés, soit les documents n’étaient pas encore disponibles, comme en témoigne notre correspondance avec eux. Nous avons voulu aussi assurer un certain équilibre de la documentation par sujet pour chaque pays. À cause de ce défi, nous n’avons pas pu inclure plus de donateurs bilatéraux. Nous nous attendons à ce que davantage de documents deviennent disponibles quand les projets commencés depuis 2015 se termineront. En tenant compte de ceci, nous prévoyons des analyses supplémentaires dans les prochaines années pour analyser les effets complets de l’Agenda Post-2015.

Des analyses de texte ont été effectuées avec le logiciel d’analyse qualitative MaxQDA, un logiciel qui permet de classer et de coder un éventail de types de documents et de données pour réaliser des analyses de contenu quantitatives, qualitatives, ou mixtes. Nous avons employé une approche déductive émanant de la littérature concernant le développement durable et la vulnérabilité. Cette approche nous a permis d e répondre aux questions de recherches que nous nous étions posées :

- Quels sont les impacts de l’Agenda Post-2015 et comment est-il mis en œuvre par les États et les donateurs, en particulier pour tenir compte de la vulnérabilité des groupes marginalisés en Asie du Sud-Est ?

- Comment la mise en œuvre de l’Agenda Post-2015 favorise ou entrave-t-elle un développement durable qui soit équitable ?

L’analyse de contenu était guidée par un livret de codes (annexe 2), qui a été formulé selon le cadre conceptuel de la vulnérabilité de Wisner et al. (2012) (figure 1) . Afin d’effectuer une analyse plus détaillée et étendue, nous avons divisé l’analyse en deux parties. Premièrement, nous avons analysé la définition et l’utilisation des mots vulnerability et vulnerable (en anglais) dans les textes. Pour le mot « vulnérable », nous avons aussi cherché à savoir si le mot s’applique à un groupe de personnes, comme par exemple : les pauvres ou les femmes et les filles ; une région ou zone géographique ; un pays ; un secteur, comme l’agriculture, le transport, ou le tourisme. Nous avons examiné spécifiquement les utilisations directes des mots et relevé les contextes dans lesquels ils ont été employés. Deuxièmement, en utilisant le cadre de la vulnérabilité mentionné ci-dessus, nous avons analysé les occurrences et les usages des atouts des moyens de subsistance ; car c’est bien leur répartition inéquitable qui contribue à la progression de la vulnérabilité, il faut le rappeler. Cela a inclus l’accès aux matières premières, au crédit ou aux services financiers, aux bâtiments et aux infrastructures, à l’éducation, aux savoirs locaux et autochtones, et cetera . Ces codes nous ont permis de voir comment les plans et les projets ayant pour but de faire avancer l’ACC et la RRC peuvent contribuer à la décroissance ou à la croissance de la vulnérabilité. Même si les rapports des projets mis en œuvre par les donateurs n’étaient pas (encore) disponibles, les politiques, les stratégies et les plans sont importants pour montrer les intentions des gouvernements ou des institutions financières parce qu’ils déterminent l’investissement qui sert à faire avancer le développement durable, l’ACC et la RRC.

Figure 1

Cadre de vulnérabilité : du développement inégal et non durable au développement équitable et durable / Vulnerability framework: From unequal and unsustainable development to equitable and sustainable development

Les résultats

Comme mentionné précédemment, une idée convergente qui a été identifiée dans les accords de l’Agenda Post-2015 est celle de « réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience » (CCNUCC, 2017). Une première observation est que les termes « vulnérabilité » et « résilience » ne sont pas définis et opérationnalisés d’une manière cohérente dans les accords. Les chercheurs ont noté que l’utilisation généralisée du terme « résilience » dans les accords mondiaux a construit par défaut une cohérence et une vision en apparence commune à travers l’Agenda Post-2015, ce qui peut avoir été utile pour obtenir un soutien politique. Cependant, aucune définition commune du terme n’a été articulée, de sorte que chacun des trois domaines – développement durable, réduction des risques de catastrophe et changements climatiques – utilise une définition du terme pour lui-même, et les praticiens et décideurs de chaque domaine continuent de mettre en œuvre des projets en fonction de leur propre compréhension du terme (Peters et al. , 2016 ; Siders, 2016). Cela pose un défi aux pays qui mettent en œuvre des projets pour atteindre leurs engagements dans le cadre de ces accords. Par exemple, alors que l’analyse de Peters montre que les praticiens de la RRC et du Cadre de Sendai définissent la « résilience » comme bouncing back ou le fait de pouvoir rebondir aux conditions d’avant une catastrophe en mettant l’accent sur la stabilité, le concept est plutôt utilisé par les praticiens de l’ACC en mettant l’accent sur la capacité de changer afin de bounce forward ou bondir en avant (Peters et al. 2016) . Ainsi, un projet aligné sur l’Accord de Paris avec un objectif de « renforcer la résilience » des communautés locales sera compris et opérationnalisé différemment d’un projet aligné sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe qui pourrait poursuivre le même objectif. Localement, il est donc difficile d’adopter des approches intégrées. La nécessité de définitions uniformes à travers ces accords, en particulier lorsqu’il est question de termes tels que la résilience ou les risques qui sont communs à l’ensemble de ces accords, est déjà reconnue (Handmer et al. , 2019 ; Murray et al. , 2017 ; Peters et al. , 2016 ; Kelman et Gaillard, 2010) , surtout pour l’opérationnalisation de ces concepts (Reghezza-Zitt et al. , 2012) mais cela n’a pas encore été réalisé.

Nous présentons ci-dessous les résultats de nos analyses de texte en trois sections : (1) les usages à travers les trois textes de l’Agenda Post-2015 ; (2) ces usages dans les stratégies, les politiques et les projets de développement de l’Indonésie et du Vietnam ; et (3) un examen des rapports de la mise en œuvre de l’Agenda Post-2015 par les gouvernements et les plans de projets de l'ACC et de la RRC mis en œuvre par les donateurs dans le cadre de l'Agenda Post-2015, pour déterminer s’ils contribuent à la croissance ou diminution de la vulnérabilité au niveau national.

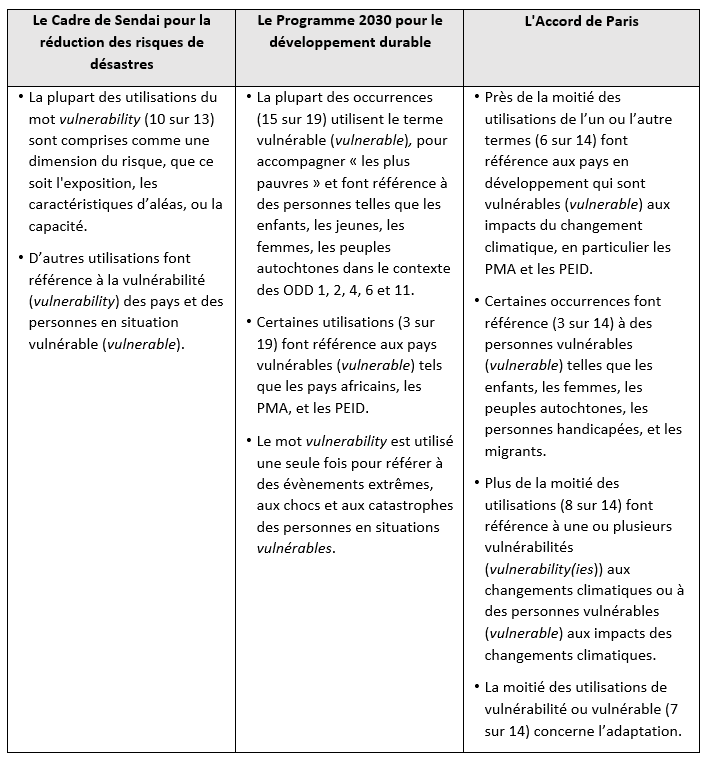

Les usages du concept de vulnérabilité et de sa déclinaison « vulnérable » dans les textes de l’Agenda Post-2015

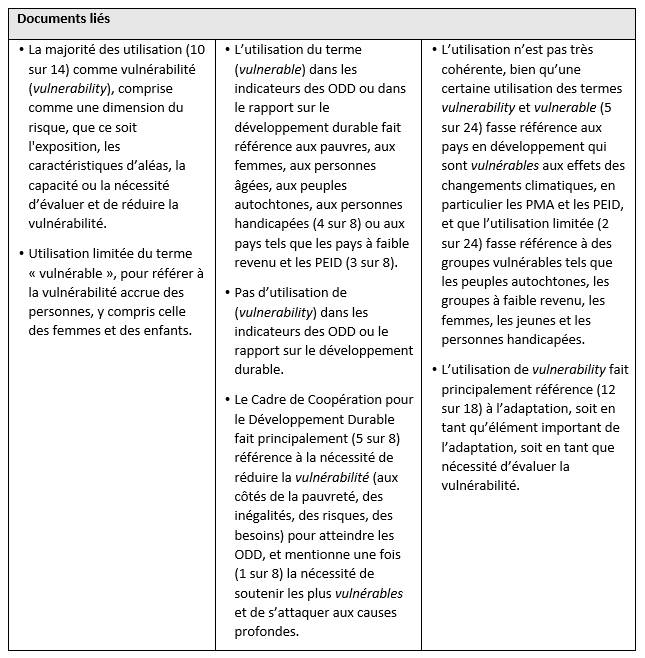

L’analyse textuelle menée a montré que, tout comme pour la résilience, les trois accords définissent et utilisent différemment les concepts de vulnérabilité/vulnérable (tableaux 2a et 2b). Seul le Cadre de Sendai définit ce terme, comme suit : « Les conditions déterminées par des facteurs ou des processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux, qui augmentent la sensibilité d’une communauté à l’impact des aléas » ; il fait référence aussi à la « capacité » pour les « facteurs positifs qui augmentent les aptitudes des personnes à faire face aux dangers » (UNISDR, 2015, p. 10, traduction libre). Le Cadre de Sendai utilise le concept comme un nom, « vulnérabilité », qui est compris comme une dimension du risque avec l’exposition, les caractéristiques des aléas et la capacité des populations d’y faire face. L’adjectif « vulnérable » n’est utilisé qu’une seule fois, désignant les personnes en « situation vulnérable ». Les documents liés au Cadre de Sendai étaient cohérents dans leur utilisation de la vulnérabilité comme une dimension du risque, soulignant l’importance de le réduire ; tout comme dans leur utilisation limitée de l’adjectif vulnérable. D’autre part, ni le Programme de développement durable à l’horizon 2030, ni l’Accord de Paris ne définissent le concept et la plupart des occurrences sont celles de l’adjectif « vulnérable » tout au long des deux textes. Le Programme 2030 réfère principalement aux personnes (et non aux pays), qui sont pour la plupart pauvres ou les plus pauvres, et qui se trouvent dans les « situations vulnérables » : comme les enfants, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH/sida, les personnes âgées, les Autochtones et les réfugiés (AGNU, 2015, p. 7). Le nom « vulnérabilité » n’est utilisé qu’une seule fois, en référence aux catastrophes ou aux impacts des changements climatiques. Ces utilisations du concept sont similaires dans les documents liés au Programme 2030, à l’exception d’un document, qui soulignait la nécessité de réduire la vulnérabilité pour atteindre les ODD. De même, l’Accord de Paris utilise principalement l’adjectif « vulnérable » pour désigner les pays « particulièrement vulnérables aux effets de changements climatiques » ainsi que les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables. Comme pour le Programme 2030, lorsque le nom « vulnérabilité » est utilisé, il fait référence à la vulnérabilité (ou aux vulnérabilités) aux changements climatiques. Plus de la moitié du temps, les mots vulnérabilité et vulnérable ont été utilisés en relation avec l’adaptation aux changements climatiques, et il en était de même pour les documents liés à l’Accord de Paris.

Tableau 2a

Les usages des termes vulnérabilité et vulnérable dans les documents de l’Agenda Post-2015 / Use of vulnerability and vulnerable in the Post-2015 Agenda documentation

Tableau 2b

Les usages des termes vulnérabilité et vulnérable dans les documents de l’Agenda Post-2015, suite / Use of vulnerability and vulnerable in the Post-2015 Agenda documentation, continued

Cette différence dans l’utilisation des concepts est significative dans l’approche adoptée pour examiner et traiter la vulnérabilité et ceux considérés vulnérables. Dans leur utilisation du concept comme adjectif – « vulnérable » – le Programme 2030 et l’Accord de Paris catégorisent des groupes de personnes ou de pays vulnérables d’une manière inhérente, comme si cela était « naturel » (Eriksen et al., 2021) plutôt que de voir ces états comme résultant d’une longue histoire de relations sociales (Hilhorst et Bankoff, 2004), et adoptent par conséquent une « vue fixe » de la vulnérabilité (Kelman, 2018, p. 284, traduction libre). Cela contraste avec la définition du Cadre de Sendai, qui inclut une dimension temporelle, tient compte des différents processus qui ont conduit à la vulnérabilité (Kelman, 2018 ; Kelman et Gaillard, 2010), nous permet ainsi de concentrer nos efforts pour comprendre les différents facteurs et processus qui contribuent à la progression de la vulnérabilité (voir ceux mentionnés à la figure 1) et permet aussi de définir des actions pour résoudre les problèmes.

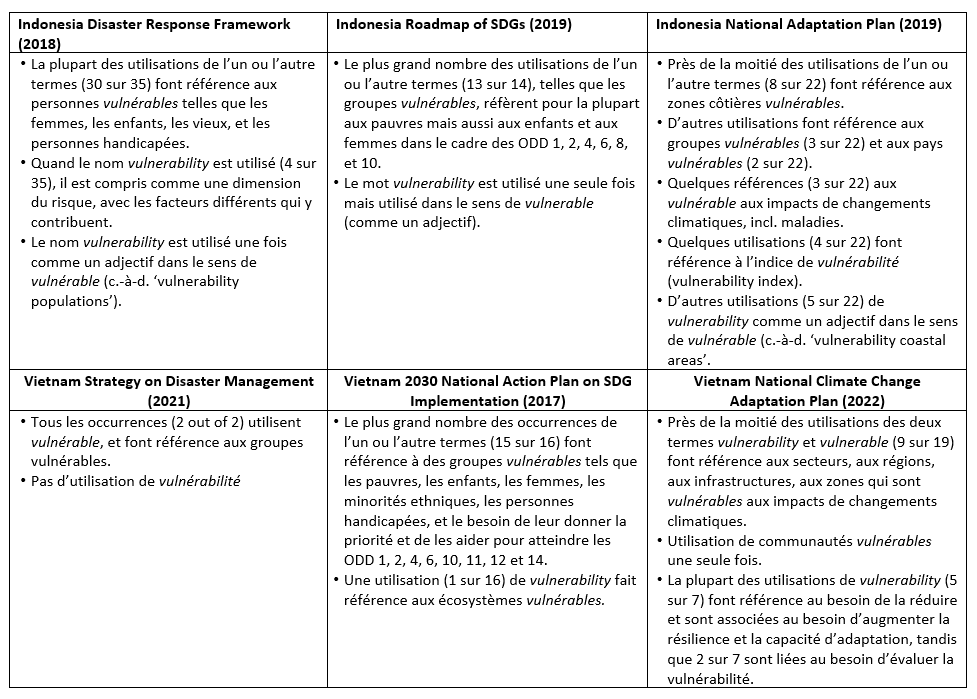

Les usages des termes vulnérabilité et vulnérable en Indonésie et au Vietnam

Notre analyse des stratégies, des politiques et des plans pour l’Agenda Post-2015 des gouvernements nationaux de l’Indonésie et du Vietnam a montré que l’utilisation du concept était distincte d’un texte à l’autre et, en outre, ne se conformait pas à celle des accords mondiaux auxquels les stratégies ou politiques nationales étaient liées (tableau 3), même pour les documents liés aux catastrophes et au Cadre de Sendai, dont les définitions terminologiques sont pourtant claires. Ce qui est commun à travers tous les textes analysés est l’utilisation dominante du terme vulnérable comme adjectif pour qualifier des personnes ou des groupes : principalement les pauvres, mais aussi les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. En particulier, placer en priorité les besoins de ces « groupes vulnérables » et prendre des mesures pour les soutenir ont été considérés nécessaires pour atteindre les ODD, principalement pour les ODD 1 (éradication de la pauvreté), 2 (lutte contre la faim), 4 (accès à une éducation de qualité), 6 (accès à de l'eau salubre et à l'assainissement) et 10 (réduction des inégalités). Pour les documents concernant les changements climatiques, l’adjectif était principalement utilisé pour désigner des régions, infrastructures, ou des secteurs vulnérables aux impacts des changements climatiques et aux catastrophes liées. À l’exception du Cadre d’intervention en cas de catastrophe de l’Indonésie (National Disaster Management Authority, 2018), il n’y a pas ou très peu d’utilisation du mot « vulnérabilité » comme un nom et, même lorsque le nom est utilisé, il l’est souvent d’une manière grammaticalement incorrecte dans le sens de l’adjectif, par exemple, vulnerability coastal areas pour décrire les zones côtières vulnérables ou avec l’expression vulnerability populations pour indiquer les habitants vulnérables. L’utilisation du nom « vulnérabilité » comme dimension du risque avec les différents facteurs qui y contribuent est systématique seulement dans le Cadre d’intervention en cas de catastrophe de l’Indonésie. Dans d’autres documents, l’utilisation de la « vulnérabilité » est limitée, et lorsque le nom est utilisé d’une manière grammaticalement correcte, il fait principalement référence à la nécessité de l’évaluer en utilisant l’indice de vulnérabilité.

Tableau 3

Les usages des termes vulnérabilité et vulnérable en Indonésie et au Vietnam / Use of vulnerability and vulnerable in Indonesia and Vietnam

Dans les plans et les stratégies des donateurs, nous avons constaté la même tendance : l’adjectif « vulnérable » est utilisé plus souvent (deux tiers de l ’utilisation totale) que le nom « vulnérabilité » (un tiers de l’utilisation), et la plupart des utilisations de « vulnérable » (63%) sont pour décrire des groupes de personnes – en particulier les femmes, les pauvres, les enfants et les autochtones ou les minorités ethniques. L’adjectif est aussi utilisé pour indiquer des régions géographiques, par exemple, les milieux ruraux et côtiers, surtout en lien avec les impacts des changements climatiques et des aléas naturels. Sauf pour un document, le mot « vulnérabilité » a été utilisé moins que « vulnérable », bien que la différence dans la fréquence d’utilisation des deux mots n’ait pas été aussi radicale que les occurrences trouvées dans les documents gouvernementaux de l’Indonésie et du Vietnam. Deux autres différences sont notables. Premièrement, les donateurs ont mentionné les vulnérabilités budgétaires ou financières de ces pays, une idée absente des documents des gouvernements nationaux. Deuxièmement, les donateurs ont aussi souvent présenté ces pays comme vulnérables, un moyen pour eux de justifier leurs plans de développement ou d’investissement ; à l’exception d’un document, les gouvernements nationaux ne se décrivent pas eux-mêmes comme tels dans leurs plans, stratégies et politiques.

L’analyse de ces documents a montré que les pays et les organismes responsables de la mise en œuvre de l’Agenda Post-2015 en Indonésie et au Vietnam comprennent et utilisent principalement le concept de vulnérabilité/vulnérable pour catégoriser les groupes défavorisés au sein de la société ou pour désigner les régions, notamment les milieux côtiers, les infrastructures et les secteurs comme étant plus exposés ou sensibles aux impacts des changements climatiques ou des catastrophes liées. Seuls quelques documents utilisaient le concept comme nom (vulnérabilité), une dimension du risque qui tient compte de l’exposition et de la capacité des populations. Cette utilisation limitée du concept rend alors difficile de justifier les efforts visant à comprendre les divers facteurs et processus qui contribuent à produire les vulnérabilités, laissant ainsi peu de place aux actions visant réellement à réduire la vulnérabilité. Nous examinons ci-dessous si les résultats de l’analyse de textes décrits jusqu’ici se sont reflétés dans les projets réels et autres activités prévues dans l’Agenda Post-2015, ainsi que dans les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Agenda dans les deux pays.

Progrès réalisés et mise en œuvre des activités dans le cadre de l’Agenda Post-2015

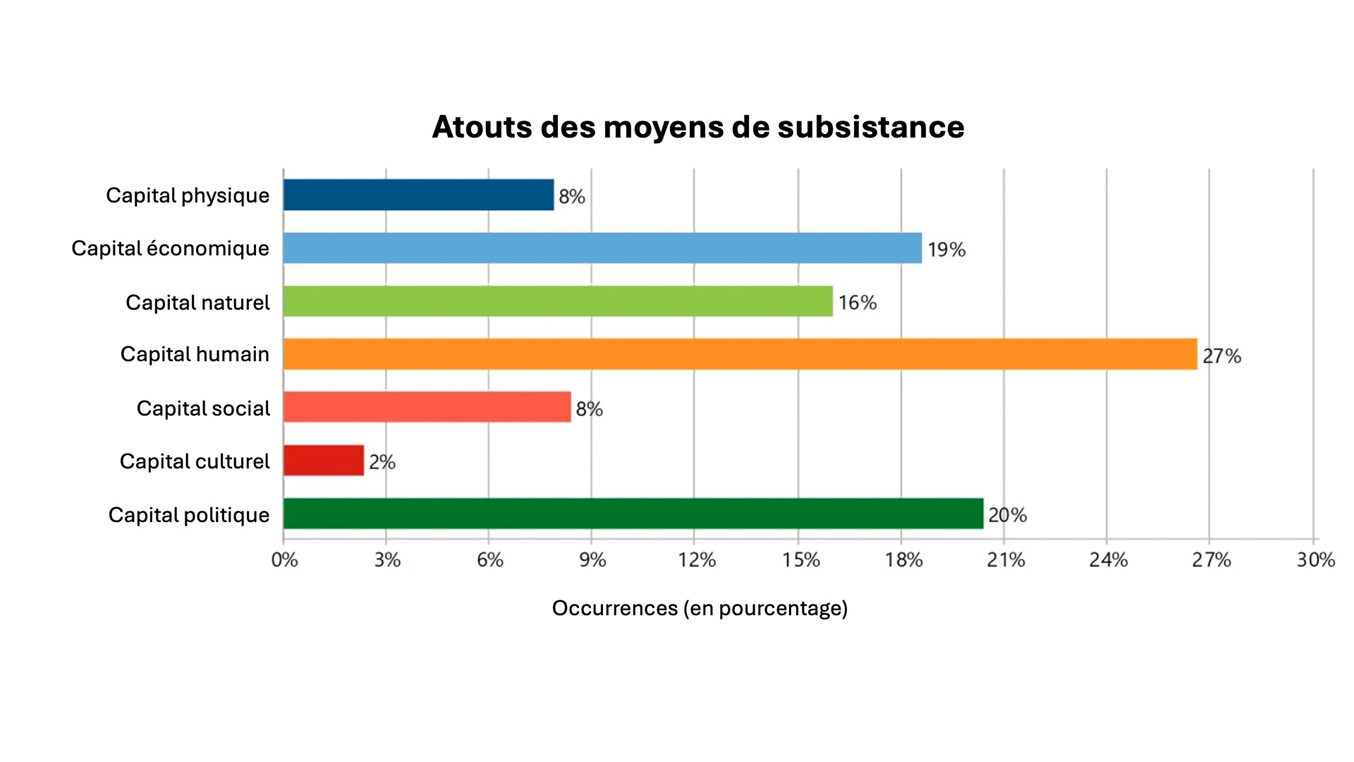

Notre analyse des rapports des gouvernements nationaux sur les progrès accomplis dans la réalisation des cibles et ambitions des ODD, de l’AP et du Cadre de Sendai et des plans des projets des donateurs pour le développement durable, l’ACC et la RRC a montré que la réduction de la vulnérabilité et la concentration des efforts sur les « vulnérables », en particulier les groupes et régions vulnérables, étaient des préoccupations importantes dans leurs efforts pour respecter les engagements pris dans l’Agenda Post-2015 en Indonésie et au Vietnam. Comme nous l’avons vu dans les plans et stratégies analysés dans section 2 ci-dessus, plus de 50% (336 sur 641) de l’apparition des mots vulnérabilité/vulnérable dans les documents analysés concernait les groupes « vulnérables » tels que des pauvres, des femmes, et des autochtones ou des minorités ethniques. Le résultat de notre analyse du contenu, qui a examiné les moyens de subsistance sur lesquels la mise en œuvre de l’Agenda Post-2015 par l’Indonésie et le Vietnam et leurs donateurs s’est concentrée, a montré que la plus grande préoccupation des gouvernements nationaux concernait le renforcement du capital humain (27%) suivi par celui des capitaux politique et économique (respectivement 20% et 19% dans les rapports des gouvernements des deux pays) tandis que pour les donateurs, c’était les capitaux politique, économique et naturel (respectivement 25%, 22% et 19 % dans les plans de projets et dans les stratégies des donateurs). Très peu d’actions prévues ou de progrès concernaient les capitaux social et culturel.

Figure 2a

Les moyens de subsistance priorisés par les gouvernements nationaux de l’Indonésie et du Vietnam ainsi que par les donateurs au Vietnam / Livelihood assets prioritised by governments and donors in Indonesia and Vietnam. Les rapports par les gouvernements nationaux au sujet de l’Agenda Post-2015 / National government reporting on the Post-2015 Agenda

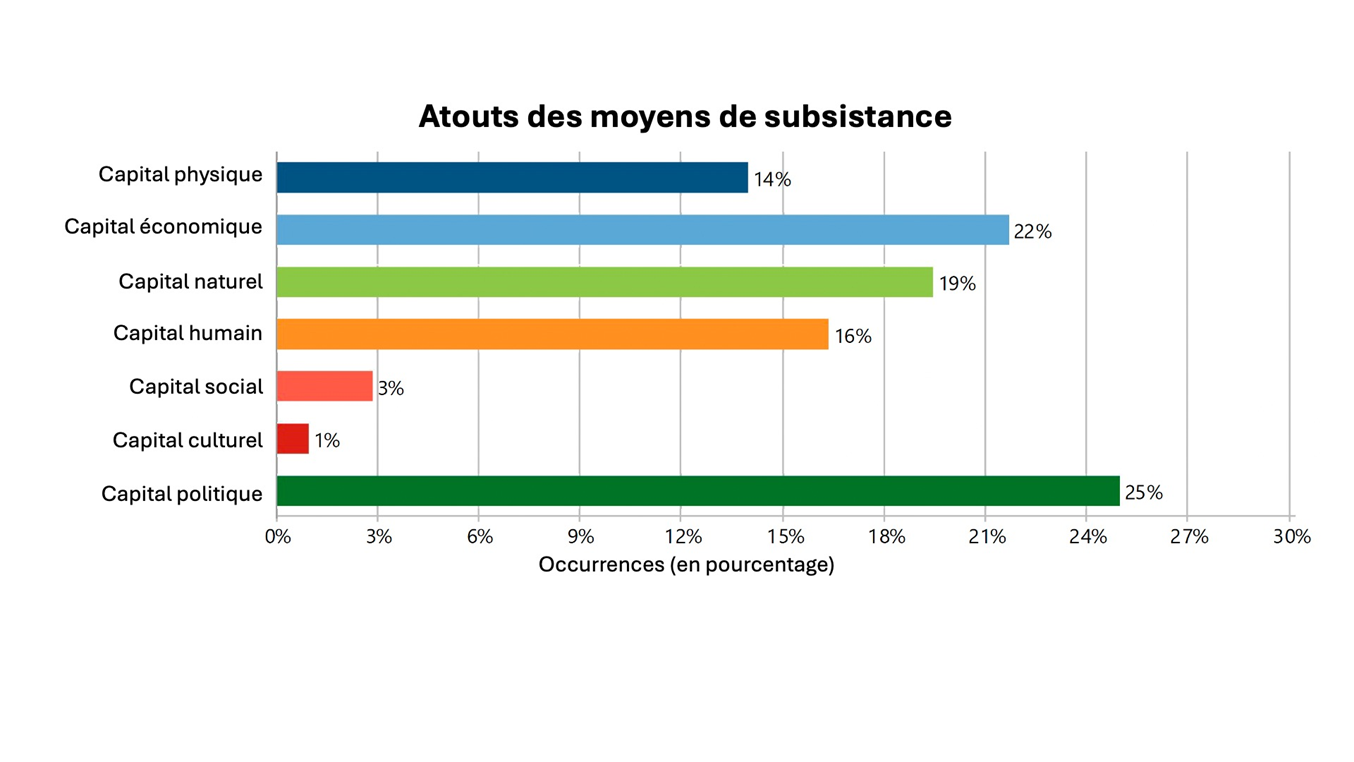

Figure 2b

Les moyens de subsistance priorisés par les gouvernements nationaux de l’Indonésie et du Vietnam ainsi que par les donateurs au Vietnam / Livelihood assets prioritised by governments and donors in Indonesia and Vietnam. Stratégies et plan des donateurs / Donor strategies and project plans

Les analyses des rapports des gouvernements nationaux de l’Indonésie et du Vietnam montrent qu’environ un quart des progrès réalisés dans les rapports publiés concernant la mise en œuvre de l’Agenda Post-2015 concernaient la facilitation du développement du capital humain (éducation et formation, accès aux services sociaux, programmes pour renforcer les capacités). Des progrès ont également été accomplis en matière de sécurisation des biens politiques (mise en place des politiques et des plans, amélioration de la prise de décision participative), des actifs économiques (augmentation des revenus, des liquidités, du crédit et des marchés ; accès au crédit et services financiers, ressources nécessaires pour les activités de subsistance) et en termes d’amélioration des ressources naturelles (conservation et qualité des forêts, des terres, de l’eau, de la biodiversité). Les analyses des stratégies et plans des projets appuyés financièrement par des donateurs montrent que leurs intérêts se sont concentrés sur le renforcement des biens politiques (surtout construire ou renforcer les institutions et la protection sociale), des atouts économiques (ce qui est logique étant donné que la majorité des documents des donateurs analysés provenaient d’institutions financières) ainsi que des atouts physiques (fourniture de lieux et d’infrastructures sûrs). Très peu de progrès ont été accomplis pour renforcer les atouts sociaux et culturels. Pour les atouts sociaux, ce sont par exemple le renforcement des réseaux sociaux, la cohésion sociale et la société civile ; pour les atouts culturels, on parle des identités et des droits coutumiers, des connaissances, ainsi que des droits des peuples autochtones et des communautés locales, des personnes vivant en Indonésie et au Vietnam (figure 2).

Pour la priorisation de quatre atouts ou capitaux, les résultats des analyses des plans et stratégies des donateurs ont montré des tendances similaires à celles des gouvernements indonésien et vietnamien. D’une part, pour le capital politique, les résultats atteignent 25% pour les donateurs et 20% pour les gouvernements nationaux ; pour le capital économique, c’est 22% pour les donateurs et 19% pour les gouvernements indonésien et vietnamien. D’autre part, très peu d’intérêt est accordé aux activités qui renforcent les atouts ou capitaux sociaux et culturels, que soit dans les documents gouvernementaux ou ceux des donateurs.

Dans cet ensemble, la priorisation des atouts politiques et économiques apparait raisonnable car il est important que les gouvernements mettent en place des politiques et des mesures pour conserver leurs ressources naturelles, et réduire les risques de catastrophes afin d’atteindre leurs objectifs et les ambitions des ODD, de l’AP et du Cadre de Sendai. De leur côté, les institutions financières veulent aussi s’assurer que leurs interventions fortifient les actifs économiques. Malgré cette similarité, nous avons remarqué une différence entre les gouvernements nationaux et les donateurs concernant les biens politiques. Les premiers mettent l’accent sur l ’engagement des communautés et le renforcement des capacités des gouvernements locaux pour améliorer la prise de décision participative, alors que les seconds sont intéressés surtout par la construction ou le renforcement des institutions pour assurer la mise en place des politiques et des plans ainsi que la protection sociale.

Une autre différence importante entre les rapports des gouvernements nationaux et les plans et stratégies des donateurs est la priorité donnée par les gouvernements des deux pays au capital humain. Plus que le renforcement du capital humain, les donateurs souhaitent s’assurer que le financement qu’ils fournissent à l’Indonésie et au Vietnam dans le cadre de l’Agenda Post-2015 ait des impacts à grande échelle, et que la gestion durable des ressources naturelles et la construction d’infrastructures soient des investissements stratégiques. Dans le même temps, le fait qu’il y ait toujours moins de mention des atouts ou des capitaux sociaux et culturels dans les documents et rapports de projets [3] démontre clairement que la priorité des gouvernements nationaux ainsi que des donateurs ne va pas aux actifs sociaux ou culturels, même s’ils font aussi partie des facteurs et processus qui peuvent contribuer à réduire la vulnérabilité (figure 1).

Discussion : Vulnérabilité croissante ?

La coopération pour le développement joue un rôle important pour aider les pays du Sud à progresser vers le développement durable et à faire face aux risques climatiques et de catastrophe (OCDE, 2020). La plupart des pays bénéficiaires de l'aide, ainsi que beaucoup des donateurs et des organisations multilatérales, orientent l'aide internationale au développement en fonction de l'Agenda Post-2015, en particulier le volet des ODD, en établissant les priorités entre les secteurs d’intervention (Custer et al. , 2021 ; Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (GPEDC), 2016) . Chaque pays ou organisation dans les pays du Nord crée des projets de développement distincts, chacun prétendant faire partie de l'engagement de l'organisation ou du pays pour aider un pays du Sud à atteindre ses objectifs ou ses engagements dans le cadre de cet accord international, ou d’un autre accord. Ainsi, les pays du Sud n'ont pas un contrôle total sur la manière de mettre en œuvre l'Agenda Post-2015 : les ressources supplémentaires provenant des pays donateurs et des agences multilatérales reflètent plus souvent qu'autrement les interprétations de l'Agenda Post-2015 des donateurs plutôt que celles de ces gouvernements bénéficiaires. Une recherche montre par exemple que ce à quoi les décideurs (pour la plupart de gouvernements, mais aussi des ONG et d’autres partenaires de développement) donnent la priorité et ce que les donateurs priorisent ne concordent pas, surtout en ce qui concerne l’éducation et le travail (à noter : ce sont des atouts humains) (Custer et al. , 2021) . Cela s'ajoute au fossé institutionnel des pays donateurs, qui imposent souvent des projets à court terme pour atteindre des objectifs ou des cibles dans des domaines distincts, avec des résultats concrets distincts , sans compter les objectifs politiques à court terme.

Les résultats de l'analyse décrite ci-dessus montrent comment cette difficulté est aggravée : le fait qu'un concept utilisé dans l'Agenda Post-2015 − vulnérabilité/vulnérable − soit défini, utilisé et opérationnalisé différemment d'un accord à l'autre, entraîne d'autres incohérences et des confusions dans la mise en œuvre pour promouvoir le développement durable des communautés affectées par les changements climatiques et les risques liés au climat dans les pays du Sud. Ce qui ressort clairement de notre analyse des stratégies, des politiques et des plans pour l ’Agenda Post-2015 des gouvernements nationaux de l’Indonésie et du Vietnam et des plans et des stratégies des donateurs se résume comme suit : 1) l’incohérence de l’utilisation de ces concepts 2) et une compréhension et une utilisation fort étroites, en comparaison avec la richesse des termes et la complexité des processus qu’ils impliquent , principalement pour catégoriser les groupes défavorisés ou pour désigner les régions plus exposés ou sensibles aux impacts des changements climatiques ou des catastrophes liées. Nommer les gens comme « vulnérables » est un acte politique (Hilhorst et Bankoff, 2004) , qui permet une gestion descendante (Bankoff, 2004) et aussi, présente le potentiel de « [re]produire la vulnérabilité » d’un groupe (Thomas et Warner, 2019) .

En outre, cette utilisation du concept est significative dans l’approche pour s’attaquer à la vulnérabilité et aider ceux considérés comme « v ulnérables ». Quand les groupes de personnes, de pays ou les régions sont considérées vulnérables d’une manière inhérente, la dimension temporelle − c’est-à-dire les relations de pouvoir historiques qui ont conduit à la vulnérabilité − est ignorée. Il en résulte que des efforts basés sur cette approche ne tiennent pas compte de l’ éventail des différents facteurs et processus qui contribuent à la progression de la vulnérabilité et donc les actions ne peuvent pas s’attaquer aux causes de la vulnérabilité.

L’analyse des documents de projets ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Agenda Post-2015 dans les deux pays a montré que , même s'ils ciblent des « groupes vulnérables », ces projets ne s'attaquent pas aux moyens de subsistance qui aident à aborder les différents facteurs et processus qui contribuent à la progression de la vulnérabilité. Les atouts sociaux et culturels jouent des rôles importants pour aider les communautés susceptibles de subir les impacts des catastrophes. Les liens sociaux ont aidé à la reconstruction après les tremblements de terre au Japon en 1995, en Inde en 2001 et en Chine en 2008, de même qu’après l’ouragan Katrina en 2005 aux États-Unis. De plus, le renforcement de l’atout social aide à mieux préparer les communautés à l’avance pour les impacts éventuels de catastrophes (Aldrich et Meyer, 2015 ; Elliott et al ., 2010 ; Nakagawa et Shaw, 2004) .

De la même façon, l’atout culturel est important pour aider à réduire la vulnérabilité. Les savoirs locaux et autochtones, par exemple, aident aussi des communautés à développer des stratégies pour mieux s’adapter aux impacts des changements climatiques, avec plein d’exemples surtout dans les régions de l’Arctique et de l’Océan Pacifique. Il peut s’agir notamment des signaux d’alerte précoce basés sur l’observation de l’environnement, mais aussi de l’alimentation, des matériaux et des structures locaux, des lois coutumières qui régissent les comportements, du folklore, des rituels et des cérémonies (Hiwasaki, 2017) . Les cas de ces savoirs locaux qui aident les communautés à gérer diverses crises et les conflits, qu’il s’agisse de risques naturels, de problèmes économiques ou de conflits politiques, sont documentés depuis longtemps (Ellen, 2007) . Des chercheurs ont aussi montré les liens forts entre les atouts sociaux et culturels d’un côté et la réduction de la vulnérabilité de l’autre (Fraser et al ., 2021 ; Malherbe et al. , 2020 ; Thomas et al. 2013 ; Wisner, 2004 ; Cutter et al ., 2003) .

Pour les groupes marginalisés − tels que les peuples autochtones et les communautés locales qui sont des détenteurs des savoirs locaux et autochtones − les résultats de recherche mentionnés ci-dessus montrent que l’atout social les a bien aidé, comme pour les Noirs et les groupes refugiés après l’ouragan Katrina : l’implication de cette démonstration sur les résultats en matière d’égalité (ou d’inégalité) est claire. C’est-à-dire que la priorité donnée par les donateurs aux atouts naturels et physiques ignore les divers facteurs et processus qui contribuent à produire les vulnérabilités, laissant ainsi peu de place aux actions qui pourraient viser à la réduire. En conséquence, ceci conduit à la mise en œuvre de projets dont les objectifs sont d'aider les communautés à s'adapter aux changements climatiques et à réduire les risques de catastrophe, mais qui dans les faits ne réduisent pas nécessairement la vulnérabilité de ces communautés, et en particulier celle des plus marginalisés. S’ils produisent des effets, ces projets contribuent plutôt souvent à réduire la vulnérabilité de ceux qui sont capables de tirer le meilleur parti de ces opportunités (Adger, 2006) , un phénomène bien documenté et appelé la capture par l’élite (ou elite capture en anglais) (Eriksen et al., 2021 ; Thomas et Warner, 2019 ; Sovacool. 2018) .

Ce qui ressort de ces résultats des analyses des politiques, des stratégies et des plans de gouvernements nationaux de l’Indonésie et du Vietnam, ainsi que les projets pour faire avancer les ambitions de l’Agenda Post-2015 par les donateurs, sont des intentions positives, bien mentionnées plutôt dans les premiers paragraphes de ces documents. Néanmoins, le contenu de ces documents donne clairement la priorité à certains moyens de subsistance qui contrecarrent les efforts de réduction de la vulnérabilité. Telles sont du moins les intentions, car les documents que nous avons analysés sont des plans et des documents de projet, et non des rapports de projets. [4] D ans la réalité, les analyses démontrent que beaucoup avaient l'intention de renforcer certains moyens de subsistance, et pour cela ils en ont négligé d'autres. Encore une fois, c’est le cas en particulier des atouts culturels et sociaux qui ont été pour la plupart négligés, ce qui peut contribuer à la progression de la vulnérabilité car la vulnérabilité est étroitement liée à des différenciations sociales accrues et à des relations de pouvoir inégales. En ne donnant pas la priorité aux moyens de subsistance qui remettent en cause ces différenciations sociales, les projets de développement aggravent effectivement les vulnérabilités déjà élevées des groupes défavorisés par des relations de pouvoir inégales, renforçant encore leur marginalité.

Conclusion

Les spécialistes de la vulnérabilité ont reconnu l’importance d’intégrer les principes d’équité pour aborder la vulnérabilité (Adger, 2006) . De la même façon, s'attaquer aux différents facteurs qui contribuent à lutter contre la vulnérabilité, notamment l’accès inéquitable aux moyens de subsistance, est essentiel pour un développement équitable et durable. Pourtant, les résultats des analyses de contenu ont démontré que les efforts de mise en œuvre de l'Agenda Post-2015 ne contribuent pas à éliminer la répartition inégale des moyens de subsistance, et par conséquent ne contribuent pas à réduire la vulnérabilité. Les projets mis en œuvre dans le cadre de l'Agenda Post-2015, malgré leurs intentions, peuvent même amplifier les vulnérabilités des groupes marginalisés et produire des impacts différenciés par les changements globaux. En outre, nous avons montré que l'utilisation du concept de vulnérabilité/vulnérable n'est pas cohérente dans les textes des accords internationaux ou dans les politiques, stratégies, plans de projet vers l'Agenda Post-2015 en Indonésie et au Vietnam. Ainsi, la manière dont l'Agenda Post-2015 est actuellement mis en œuvre est même préjudiciable au développement durable et équitable, avec des effets qui marginalisent davantage des groupes tels que les femmes, les pauvres, les peuples autochtones et les minorités ethniques, en particulier dans les pays du Sud.

Nous voudrions donc souligner l’importance pour les processus de préparation et de suivi des textes internationaux d’améliorer leur convergence entre eux en priorisant la réduction des vulnérabilités afin d'atteindre l'ambition réelle et transformationnelle de l'Agenda 2030 pour le développement durable, une ambition qui ne devrait pas laisser de côté les groupes pour lesquels les impacts des changements climatiques, des catastrophes et du mal-développement se font le plus sentir. Cela peut être fait en préparation des accords post-2030, premièrement, en utilisant et en opérationnalisant de manière cohérente les concepts clés, tels que vulnérable/vulnérabilité. Il est aussi essentiel que ces concepts soient bien traduits et compris dans les langues différentes. Deuxièmement, donner la priorité aux atouts sociaux et culturels pour réduire les vulnérabilités permettrait de parvenir à un réel développement durable et équitable qui ne laisse pas de côté les groupes les plus marginalisés du Sud.

Enfin, les lacunes et les limites de cette recherche nous amènent aux prochaines étapes. Quels sont les changements, s'il y en a, avant et après 2015 : y a-t-il des différences entre les définitions et les utilisations des mots et expressions clés utilisées pour l'analyse de contenu ? Les projets ont-ils vraiment pris en compte les facteurs contribuant à la vulnérabilité et réalisé leurs bonnes intentions (cela pourra être fait en analysant les rapports finaux des projets qui devraient être publiés prochainement) ? Avec ces documents, n ous pourrons éventuellement analyser le problème de la comparaison des plans de projets par les donateurs et les rapports de progrès qu'ils auront réalisés. Au fil du temps, les réponses à ces questions deviendront plus claires. Enfin, cette analyse sera suivie par un travail sur le terrain pour examiner et analyser la mise en œuvre des accords internationaux dans les États d'Asie du Sud-Est pour révéler les impacts de ces projets au niveau local, surtout les résultats pour la vulnérabilité des groupes marginalisés.

Appendices

Annexe

Annexe 1. Liste complète des documents analysés : Complete list of documents analysed

Figure

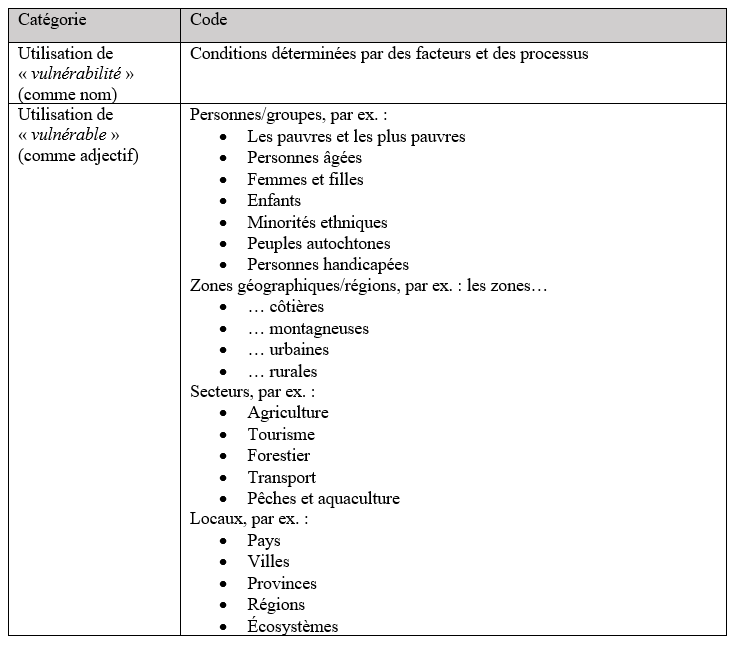

Annexe 2. Livre de code utilisés pour les analyses de textes et de contenu / Codebook used for text and content analysis

1. Identifier comment les donateurs et les pays utilisent et définissent les concepts de « vulnérabilité » et de « vulnérable »

Figure

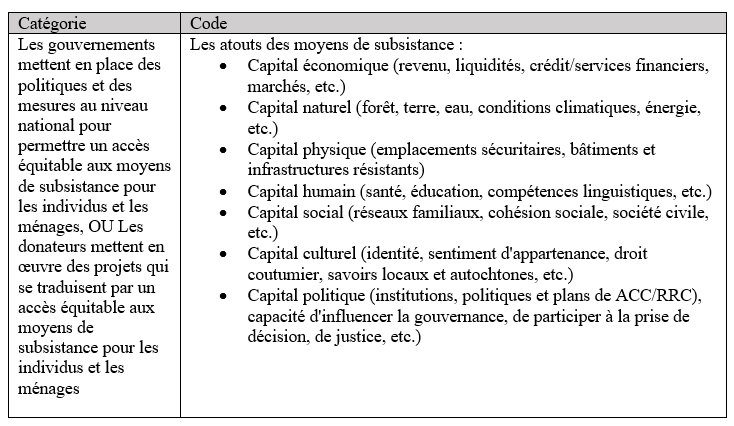

2. Identifier la progression de la vulnérabilité au niveau national

Figure

Remerciements

Lisa Hiwasaki remercie Steve Déry et Weldy Saint-Fleur d’avoir coorganisé le colloque de l’ACFAS « Réduire les inégalités pour sauver la planète : par quel bout commencer? » en 2022 où la communication sur laquelle cet article est basé a été présentée. Les auteurs remercient les coéditeurs de ce numéro spécial, Steve Déry et Nathalie Bleau et les évaluateurs anonymes pour les commentaires constructifs.

Notes

-

[1]

L’agence des Nations Unies responsable pour cet accord est la Stratégie internationale des Nations Unies de prévention des catastrophes (UNISDR), qui a changé d’appellation en 2020 pour devenir le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR).

-

[2]

Pour plus d’information, voir le site internet du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes [En ligne], URL : http://www.undrr.org/quick/11977 . Voir Kelman et Gaillard (2010) pour une analyse des implications de cette différence dans l’utilisation du concept.

-

[3]

À noter que les analyses du contenu n’ont pas porté sur le pourcentage de financement mais plutôt sur la fréquence d'apparition de ces concepts dans les documents.

-

[4]

Beaucoup de projets commencés après 2015 n'avaient pas encore de rapports de réalisation de projet disponibles sur les sites Internet des donateurs au moment où les analyses ont été faites (avril – décembre 2022).

Bibliographie

- Adger, W. N., 2006, Vulnerability, Global Environmental Change , 16, 3, pp. 268 – 81.

- Aldrich, D. P., M. A. Meyer, 2015, Social Capital and Community Resilience, American Behavioral Scientist , 59, 2, pp. 254 – 269.

- ASEAN Secretariat, 2021, ASEAN State of Climate Change Report , Jakarta, ASEAN, [En ligne] URL : https://asean.org/book/asean-state-of-climate-change-report/

- Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), 2015, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 , 38 p., [En ligne] URL : https://digitallibrary.un.org/record/3923923/files/A_RES_70_1-FR.pdf?ln=en

- Bankoff, G., 2004, The Historical Geography of Disaster: ‘Vulnerability’ and ‘Local Knowledge’ in Western Discourse, dans Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People , dirs. G. Bankoff, G. Frerks, et D. Hilhorst. Londres, Earthscan, pp. 10–24.

- Barnett, J., S. J. O’Neill, 2012, Islands, Resettlement and Adaptation, Nature Climate Change , 2, 1, pp. 8–10.

- Bowen, K., N. Murphy, S. Dickin, A. Dzebo, et C. Ebikeme. 2021, Health Synergies across International Sustainability and Development Agendas: Pathways to Strengthen National Action, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, pp. 1 – 16.

- Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), 2019, Natural Disasters 2018: An Opportunity to Prepare , Bruxelles (Belgique), CRED, [En ligne] URL : https://emdat.be/sites/default/files/adsr_2018.pdf

- Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), 2022, 2021 Disasters in Numbers , Bruxelles (Belgique), CRED, [En ligne] URL : https://cred.be/sites/default/files/2021_EMDAT_report.pdf

- Cohen, S., D. Demeritt, J. Robinson, et D. Rothman, 1998, Climate Change and Sustainable Development: Towards Dialogue, Global Environmental Change , 8, 4, pp. 341 – 371.

- Custer, S., T. Sethi, R. Knight, A. Hutchinson, V. Choo et M. Cheng, 2021, Listening to Leaders 2021: A Report Card for Development Partners in an Era of Contested Cooperation , Williamsburg (VA, ÉUA), AidData au Collège de William et Mary, [En ligne], URL : https://www.aiddata.org/publications/listening-to-leaders-2021 .

- Cutter, S. L., Bryan J. Boruff et W. Lynn Shirley, 2003, Social Vulnerability to Environmental Hazards, Social Science Quarterly , 84, 2, pp. 242 – 261.

- Department for International Development (DFID), 1999, Sustainable Livelihoods Guidance Sheets . Londres, DFID, [En ligne], URL : https://www.livelihoodscentre.org/-/sustainable-livelihoods-guidance-sheets

- Ellen, R., 2007, Modern Crises and Traditional Strategies: Local Ecological Knowledge in Island Southeast Asia: Local Ecological Knowledge in Island Southeast Asia , Berghahn, New York et Oxford, 272 p.

- Elliott, J. R., T. J. Haney, et P. Sams-Abiodun, 2010, Limits to Social Capital: Comparing Network Assistance in Two New Orleans Neighborhoods Devastated by Hurricane Katrina, The Sociological Quarterly, 51, 4, pp. 624 – 648.

- Eriksen, S., E. L. F. Schipper, M. Scoville-Simonds, K. Vincent, H. N. Adam, N. Brooks, B. Harding, 2021, Adaptation Interventions and Their Effect on Vulnerability in Developing Countries: Help, Hindrance or Irrelevance?, World Development , 141, 105383.

- Fraser, T., D. P. Aldrich, et A. Small, 2021, Connecting Social Capital and Vulnerability: Citation Network Analysis of Disaster Studies, Natural Hazards Review , 22, 3, 04021016.

- Groupe des Nations Unies pour le développement durable (GNUDD), 2023, Ne laisser personne de côté , [En ligne] URL : https://unsdg.un.org/fr/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind

- Handmer, J., A-S. Stevance, L. Rickards et J. Nalau, 2019 , Policy Brief: Achieving Risk Reduction across Sendai, Paris and the SDGs , [En ligne] URL : https://council.science/wp-content/uploads/2019/05/ISC_Achieving-Risk-Reduction-Across-Sendai-Paris-and-the-SDGs_May-2019.pdf

- Hilhorst, D., G. Bankoff. 2004, Introduction: Mapping Vulnerability, dans Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People , dirs. G. Bankoff, G. Frerks et D. Hilhorst, Londres, Earthscan, pp. 1 – 9.

- Hiwasaki, L., 2017, Local Knowledge for Disaster Risk Re Duction Including Climate Change Adaptation, dans The Routledge Handbook of Disaster Risk Reduction Including Climate Change Adaptation , Routledge, Routledge, London, pp. 227 – 237.

- Hiwasaki, L. T. T. Minh, 2022, Negotiating Marginality: Towards an Understanding of Diverse Development Pathways of Ethnic Minorities in Vietnam, Journal of International Development , [En ligne] : https://ideas.repec.org/a/wly/jintdv/v34y2022i8p1455-1475.html

- Jafino, B.A., S. Hallegatte, et J. Rozenberg, 2021, Focusing on Differences across Scenarios Could Lead to Bad Adaptation Policy Advice, Nature Climate Change , 11, 5, pp. 394 – 396, [En ligne] : https://www.nature.com/articles/s41558-021-01030-9

- Kelman, I., 2017, Linking Disaster Risk Reduction, Climate Change, and the Sustainable Development Goals, Disaster Prevention and Management: An International Journal , 26, 3, pp. 254 – 258, [En ligne] : https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPM-02-2017-0043/full/html

- Kelman, I., 2018, Lost for Words Amongst Disaster Risk Science Vocabulary?, International Journal of Disaster Risk Science , 9, 3, pp. 281 – 291.

- Kelman, I., J.C. Gaillard, 2008, Placing Climate Change within Disaster Risk Reduction, Disaster Advances, 1, 3, pp. 3 – 5.

- Kelman, I., J.C. Gaillard, 2010, Chapter 2 Embedding Climate Change Adaptation within Disaster Risk Reduction, dans Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction: Issues and Challenges , Community, Environment and Disaster Risk Management, dirs. R. Shaw, J. M. Pulhin et J. J. Pereira, Emerald Group Publishing Limited, pp. 23 – 46.

- Kharas, H., J. W. McArthur, 2019, Building the SDG Economy: Nedi, Spending, and Financing for Universal Achievement of the Sustainable Development Goals . Washington D.C: Brookings, [En ligne] URL : https://www.brookings.edu/research/building-the-sdg-economy-needs-spending-and-financing-for-universal-achievement-of-the-sustainable-development-goals/

- Le Tissier, M., H. Whyte, 2022, Why Does Making Connections Through Resilience Indicators Matter?, dans Creating Resilient Futures: Integrating Disaster Risk Reduction, Sustainable Development Goals and Climate Change Adaptation Agendas , dirs. S. Flood, Y. J. Columbié, M. Le Tissier et B. O’Dwyer, Cham, Suisse, Palgrave Macmillan, pp. 23– 44.

- Magnan, A. K., E.L.F. Schipper, M. Burkett, S. Bharwani, I. Burton, S. Eriksen, F. Gemenne, J. Schaar et G. Ziervogel, 2016, Addressing the Risk of Maladaptation to Climate Change, WIREs Climate Change , 7, pp. 646 – 665.

- Malherbe, W., W. Sauer et S. Aswani, 2020, Social Capital Reduces Vulnerability in Rural Coastal Communities of Solomon Islands, Ocean & Coastal Management , 191, 105186.

- Maskrey, A., 1989, Disaster Mitigation: A Community Based Approach , Oxfam, Oxford, 100 p.

- Moure, M., S. Sandholz, M. Wannewitz, et M. Garschagen, 2021, No Easy Fixes: Government Workers’ Perception of Policy (in) Coherence in the Implementation of the Post-2015 Agenda in Mexico, Climate Risk Management , 31.

- Moyo, D., 2009, Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa . Farrar, Straus, and Giroux, [En ligne] URL : https://erenow.net/common/deadaiddambisamoyo/

- Murray, V., R. Maini, L. Clarke, et N. Eltinay, 2017, Coherence between the Sendai Framework, the SDGs, the Climate Agreement, New Urban Agenda and World Humanitarian Summit, and the Role of Science in Their Implementation , [En ligne] URL : https://council.science/wp-content/uploads/2017/05/DRR-policy-brief-5-coherence.pdf

- Nakagawa, Y., R. Shaw, 2004, Social Capital: A Missing Link to Disaster Recovery, International Journal of Mass Emergencies & Disasters , 22, 1, pp. 5 – 34.

- National Disaster Management Authority, 2018, Indonesia National Disaster Response Framework (NDRF) , [En ligne] URL : https://app.mhpss.net/?get=335/ndrf_printing_doc_march2018_versi_final.pdf

- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2020, Common Ground Between the Paris Agreement and the Sendai Framework: Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction , Paris, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Texte, [En ligne] URL : https://www.oecd-ilibrary.org/development/climate-change-adaptation-and-disaster-risk-reduction_3edc8d09-fr

- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2022, Tendances agrégées du financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2020, Le financement climatique et l'objectif des 100 milliards de dollars , Éditions OCDE, Paris, 23 p.

- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2023, Coopération pour le développement 2023 : Quel système d’aide pour demain ? , Éditions OCDE, Paris, 289 p.

- Pelling, M., M. Garschagen, 2019, Put Equity First in Climate Adaptation, Nature , 569, 7756, pp. 327 – 329.

- Peters, K., L. Langston, T. Tanner et A. Bahadur, 2016, Resilience across the Post-2015 Frameworks: Towards Coherence? , Londres, Overseas Development Institute.

- Reghezza-Zitt, M., S., Rufat, G., Djament-Tran, A., Le Blanc et S., Lhomme, 2012, What Resilience Is Not: Uses and Abuses, Cybergeo : European Journal of Geography ,

- Sachs, J. D., C. Kroll, G. Lafortune, G. Fuller, et F. Woelm, 2022, Sustainable Development Report 2022 , 1 e édition, Cambridge University Press.

- Sachs, J. D., G. Lafortune, G. Fuller et E. Drumm, 2023, Sustainable Development Report 2023: Implementing the SDG Stimulus , Dublin, Dublin University Press, [En ligne] URL : https://dashboards.sdgindex.org/

- Sachs, J. D., G. Schmidt-Traubb, C. Kroll, Gu. Lafortune et G. Fuller, 2019, Sustainable Development Report 2019 , New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), [En ligne] URL : https://www.sustainabledevelopment.report

- Schipper, E. L. F., 2020, Maladaptation: When Adaptation to Climate Change Goes Very Wrong, One Earth 3, 4, pp. 409 – 414.

- Schipper, E. L. F., F. Thomalla, G. Vulturius, M. Davis, et K. Johnson, 2016, Linking Disaster Risk Reduction, Climate Change and Development, International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment , 7, 2, pp. 216 – 228.

- Siders, A., 2016, Resilient Incoherence—Seeking Common Language for Climate Change Adaptation, Disaster Risk Reduction, and Sustainable Development, dans The Role of International Environmental Law in Disaster Risk Reduction , dirs. J. Peel, D. Fisher, Leiden et Boston, Brill | Nijhoff, pp. 101–26.

- Sovacool, B. K. 2018, Bamboo Beating Bandits: Conflict, Inequality, and Vulnerability in the Political Ecology of Climate Change Adaptation in Bangladesh, World Development , 102, pp. 183 – 194.

- Swart, R., J. Robinson et S. Cohen, 2003, Climate Change and Sustainable Development: Expanding the Options, Climate Policy , 3, pp. S19 – S40.

- Swatuk, L. A., B. K. Thomas, L. Wirkus, F. Krampe et L. P. Batista da Silva, 2021, The ‘Boomerang Effect’: Insights for Improved Climate Action, Climate and Development , 13, 1, pp. 61 – 67.

- Taylor, M., 2015, The Political Ecology of Climate Change Adaptation: Livelihoods, Agrarian Change and the Conflicts of Development , Oxon, Royaume-Uni, New York, Routledge.

- Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED), 2016, Document final de Nairobi , 47 p. [En ligne] URL : https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/OutcomeDocumentFRfinal.pdf .

- Thomas, D. S. K., B.D. Phillips, W. E. Lovekamp et A. Fothergill (dir.), 2013, Social Vulnerability to Disasters , 2e édition, Boca Raton, CRC Press.

- Thomas, K. A., B. P. Warner, 2019, Weaponizing Vulnerability to Climate Change, Global Environmental Change, 57, 101928.

- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 2020, Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 , Bangkok, Nations Unies. [En ligne] URL : https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/ESCAP_Asia_and_the_Pacific_SDG_Progress_Report_2020.pdf

- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2017 , Opportunities and Options for Integrating Climate Change Adaptation with the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 , [En ligne] URL : https://unfccc.int/resource/docs/2017/tp/03.pdf

- United Nations General Assembly (UNGA), 2015, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.” [En ligne] URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement

- United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 2015, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 , UNISDR, Geneva, 32p.

- Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR), 2015, Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 , 32 p.

- United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). 2017. “Coherence between the Sendai Framework, the 2030 Agenda for Sustainable Development and Climate Change.” [En ligne] URL : https://www.unisdr.org/files/globalplatform/592361be6e1b3Issue_Brief_-_Global_Platform_Plenary_on_Coherence_30.pdf

- United Nations (UN), 2015, Paris Agreement, 25 p, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

- Nations Unies (ONU), 2015, Accord de Paris , 26 p, [En ligne] URL : https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf

- Waldmüller, J. M., H. Jamali et N. Nogales, 2019, Operationalizing Sustainable Development Goals in Vulnerable Coastal Areas of Ecuador and Pakistan: Marginalizing Human Development?, Journal of Human Development and Capabilities, 20, 4, pp. 68–85.

- Wisner, B., 2004, Assessment of Capability and Vulnerability, dans Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People , dirs. G. Bankoff, G. Frerks et D. Hilhorst. Londres, Earthscan.

- Wisner, B., 2016, Vulnerability as Concept, Model, Metric, and Tool, Oxford Research Encyclopedia, Natural Hazard Science .

- Wisner, B., 2020, Five Years Beyond Sendai—Can We Get Beyond Frameworks?, International Journal of Disaster Risk Science , 11, 2, pp. 239 – 249.

- Wisner, B., J. C. Gaillard et I. Kelman, 2012, Framing Disaster: Theories and Stories Seeking to Understand Hazards, Vulnerability and Risk, dans Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction , dirs. B. Wisner, J.C. Gaillard et I. Kelman, Oxon (Royaume-Uni), New York, Routledge, pp. 18–34.

List of figures

Tableau 1

Les catégories des documents analysés* / Categories of documents analysed

Figure 1

Cadre de vulnérabilité : du développement inégal et non durable au développement équitable et durable / Vulnerability framework: From unequal and unsustainable development to equitable and sustainable development

Tableau 2a

Les usages des termes vulnérabilité et vulnérable dans les documents de l’Agenda Post-2015 / Use of vulnerability and vulnerable in the Post-2015 Agenda documentation

Tableau 2b

Les usages des termes vulnérabilité et vulnérable dans les documents de l’Agenda Post-2015, suite / Use of vulnerability and vulnerable in the Post-2015 Agenda documentation, continued

Tableau 3

Les usages des termes vulnérabilité et vulnérable en Indonésie et au Vietnam / Use of vulnerability and vulnerable in Indonesia and Vietnam

Figure 2a

Les moyens de subsistance priorisés par les gouvernements nationaux de l’Indonésie et du Vietnam ainsi que par les donateurs au Vietnam / Livelihood assets prioritised by governments and donors in Indonesia and Vietnam. Les rapports par les gouvernements nationaux au sujet de l’Agenda Post-2015 / National government reporting on the Post-2015 Agenda

Figure 2b

Les moyens de subsistance priorisés par les gouvernements nationaux de l’Indonésie et du Vietnam ainsi que par les donateurs au Vietnam / Livelihood assets prioritised by governments and donors in Indonesia and Vietnam. Stratégies et plan des donateurs / Donor strategies and project plans

Figure

Figure

Figure