Abstracts

Résumé

Comment les changements environnementaux influent-ils sur les inégalités, et, inversement, comment les inégalités affectent-elles les dynamiques environnementales ? Nous présentons une cartographie systématique qui étudie la relation entre ces deux aspects dans cinq pays du bassin du Mékong : Cambodge, Laos, Myanmar, Thaïlande et Vietnam. Les inégalités sont considérées en examinant l’impact de questions environnementales, telles que les politiques relatives à la terre et à l’eau, les interventions dans le domaine de l’hydroélectricité, de l’exploitation minière ou des plantations commerciales, les catastrophes climatiques, les pollutions et les problèmes de santé, sur divers groupes de population – notamment les ethnies minoritaires, les populations précaires, les petits exploitants, les femmes ou les migrants. 14 570 publications, ouvrages ou rapports de la « littérature grise » ont été collectés et passés au crible par titre, résumé et texte intégral. 2 355 articles sont inclus dans cette cartographie systématique sur la période 1978-2020. De façon générale, les articles qui traitent directement des inégalités en relation avec les changements environnementaux sont rares et récents. Trois thématiques apparaissent particulièrement représentées : l’accès aux ressources et les questions relatives aux droits (967 articles) ; le changement climatique et les impacts des catastrophes naturelles (533 articles) ; les aspects – croissants – liés à la pollution (299 articles). La cartographie systématique pose le cadre de la recherche, sa répartition géographique et son évolution dans le temps et caractérise les effets des changements environnementaux en fonction de différents groupes de population. Un dépôt d’archives d’accès ouvert vers les références sélectionnées et leur résumé est mis à disposition de la communauté.

Mots-clés :

- inégalités environnementales,

- cartographie systématique,

- Mékong,

- droits,

- climat,

- pollution

Abstract

How does accelerating environmental change affect inequality, and conversely, how does increasing inequality affect environmental dynamics? We present a systematic mapping that investigates the relationship between these two crucial aspects of sustainable development in five Mekong River Basin countries: Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam. Inequalities are considered by examining the impact of environmental issues-such as land and water policies, economic interventions in hydropower, mining, or commercial plantations, climate disasters, pollution, and health problems – on various population groups – including ethnic minorities, precarious populations, smallholders, women, or migrants. 14570 scientific publications, books or reports in the "grey literature" were collected and screened by title, abstract and full text. 2355 articles are included in the systematic mapping over the period 1978-2020. In general, articles that directly address inequalities in relation to environmental change are rare and recent. Three themes appear particularly represented: access to resources and rights issues (967 articles); climate change and the impacts of natural disasters (533 articles); and the – growing – aspects related to pollution (299 articles). The systematic map sets the scene of research interests, their distribution geographically, and evolution over time, on how various groups of people being affected by environmental changes. A repository is built with an open access to all abstract-selected references to support further research and projects on sub-topics of the inequality-environmental change nexus, and support science-based policy decisions.

Keywords:

- environmental inequalities,

- systematic map,

- Mekong,

- rights,

- climate,

- pollution

Article body

Introduction

L’accroissement des inégalités et l’accélération des changements environnementaux sont deux des défis les plus importants du XXIe siècle. Mais comment caractériser leurs relations ? Sociétés et écosystèmes ne sont évidemment pas indépendants et interagissent de manières variées et à travers différentes catégories d’interactions. Nombre d’écrits montrent clairement que des sociétés inégalitaires conduisent à une plus grande dégradation de l’environnement (Cushing et al. 2015), mais est-ce vrai à plus large échelle et existe-t-il des causalités inverses ?

Plusieurs études ont été réalisées au niveau mondial sur les relations entre les inégalités et la biosphère (Hamann et al., 2018), entre la qualité de l’environnement et la santé (Zhang et al., 2022), et au niveau régional pour les travaux sur la justice environnementale aux États-Unis (Mohai et al., 2009). Ainsi, la compréhension des relations entre inégalités et environnement permet l’identification des populations à risque et/ou défavorisées, et de facto de mieux appréhender les effets des politiques environnementales pour un développement durable (Boyce, 2007).

Différentes typologies d’inégalités ont été étudiées par les institutions académiques et politiques : les inégalités économiques, de santé, politiques, environnementales, sociales, culturelles, spatiales ainsi que celles reposant sur la connaissance définie par le Rapport mondial sur les sciences sociales (ISSC, 2016) ; citons également la typologie tripartite de l’équité – distributionnelle, de reconnaissance et procédurale – utilisée par Schreckenberg et al. (2016) et Leach et al. (2018), développée à partir de Fraser (1995), ou encore les équités distributionnelles, de reconnaissance et contextuelle (McDermott et al. 2013). La notion de « justice environnementale » n’a été mentionnée aux États-Unis qu’au milieu de la décennie 1980 (Mohai et al., 2009) puis en Europe dans les années 1990. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit finalement les inégalités selon quatre dimensions : les inégalités d’exposition et d’accès, les inégalités en matière d’effet des politiques, les inégalités d’impact et les inégalités en matière d’élaboration des politiques (Laurent, 2011). Elles sont à présent un élément essentiel pour « un processus juste et équitable de transition vers une société post-carbone » (McCauley et Heffron, 2018). Toute voie écologique doit être rendue compatible avec la poursuite de « justice climatique » pour les générations actuelles et futures exposées à des perturbations sociales et écologiques (Newell et Mulvaney, 2013).

Le sujet capte actuellement l’attention de nombreuses organisations de développement dans l’objectif de parvenir à un monde à faible émission de carbone. La notion de transition juste s’attèle à un effort global de protection sociale ; pour la région du Mékong cependant, la littérature n’apparait pas singulièrement riche à ce jour et la plupart des articles semblent principalement s’appuyer sur l’étude de l’assistance et de la réponse aux catastrophes (Berthe et al., 2022).

Le bassin du Mékong offre des moyens de subsistance cruciaux pour des millions de personnes, de la Chine au Laos, du Cambodge au Viêt Nam, en passant par le Myanmar et la Thaïlande. Dans le même temps, ces pays ont connu des changements socio-économiques – et, dans certains cas, politiques – rapides au cours des dernières décennies. Les changements environnementaux actuels de cette région impliquent entre autres la construction de barrages, la surexploitation des eaux souterraines, la pollution des villes – en fort accroissement –, la déforestation et l’extraction de sable (Stibig et al. 2014, Simpson 2007, Hirsch 2001). Ces changements ont causé de graves perturbations environnementales, menacé la vie et les moyens de subsistance de populations entières, les plus vulnérables continuant à leur payer un lourd tribut. Dorénavant, le changement climatique se greffe à ces problèmes environnementaux persistants et accroit la fragilité de la région, même s’il ne constitue qu’une des nombreuses expositions qui contribuent à la vulnérabilité des différents groupes de population. Pour Rockström et al (2009), l’identification et la quantification de limites à ne pas transgresser au sein du « terrain de jeu planétaire » doivent contribuer à empêcher les activités humaines de causer des dommages environnementaux irréversibles – trois d’entre elles ont pour ces auteurs été déjà atteintes : le changement climatique, la biodiversité et le cycle global de l’azote.

Parallèlement, les facteurs de stress sociaux, économiques et politiques, y compris les interventions économiques, la marginalisation sociale, l’inégalité d’accès et de droits aux ressources naturelles, la pauvreté et autres facteurs, jouent également un rôle moteur dans ces changements.

À ce stade, de nombreuses études ont abordé un aspect spécifique de la relation entre changements environnementaux et inégalités dans la région, mais aucun examen holistique des données existantes n’avait encore été réalisé et cette absence ne permet pas facilement de rendre compte de la qualité des études, de leurs sources de données, de leur représentativité, des besoins d’études complémentaires ou, au contraire, de l’existence de résultats bien établis.

Cet article se propose de combler cette lacune en proposant les résultats d’une cartographie systématique, réalisée entre 2019 et 2021, qui étudie la relation entre ces deux aspects dans cinq pays du Mékong : Cambodge, Laos, Myanmar, Thaïlande et Vietnam.

Définir les inégalités et l’environnement

Les questions d’égalité ou d’équité sont actuellement au centre de l’agenda du développement en raison notamment de leur interdépendance avec les trajectoires de croissance et de réduction de la pauvreté. Dans la région du Mékong, l’intensification des interventions sur l’ensemble des ressources naturelles au cours des dernières décennies a alimenté les gains économiques, tout en détériorant significativement l’environnement et les conditions de vie de communautés – en particulier les plus vulnérables : minorités ethniques, pauvres, pêcheurs, femmes, enfants, migrants, petits exploitants ; autant de catégories qui subiront à court terme une plus forte dégradation de leur situation (Resurreccion et al., 2011). Par ailleurs, les effets du changement climatique touchent plus fortement les individus socialement vulnérables. La relation inverse existe également : l’existence de fortes inégalités peut conduire à une surexploitation des ressources naturelles. De nombreux travaux – comme ceux de Cushing et al. (2015) et Boyce (2007) – soulignent que les formes d’inégalité ont souvent été discutées dans leur dimension économique (revenu) (Piketty, 2014) sans autre considération de leur relation avec les dynamiques environnementales.

À rebours de cette démarche, la présente cartographie systématique se focalise sur les relations entre les changements environnementaux et les inégalités. Pour ce faire, une sélection cohérente de mots-clés et une approche théorique de l’inégalité y ont été associées. Les auteurs suivent en particulier la définition de l’égalité établie par Leach et al. (2018) : « (…) s’assurer que chacun dispose de ce dont il a besoin pour son bien-être dans un contexte donné, ce qui implique "plus pour ceux qui en ont besoin" plutôt que "traiter tout le monde de la même manière, ou répartir uniformément un "gâteau" donné ». Les inégalités ou les injustices peuvent être économiques, politiques, sociales, culturelles, environnementales, spatiales ou de connaissance, et peuvent être classifiées en utilisant la typologie triptyque de l’équité distributive, de reconnaissance et procédurale (Schreckenberg 2016, Leach et al., 2018 d’après Fraser 1995), ou de l’équité distributive, de reconnaissance et contextuelle (McDermott et al., 2013) :

-

l’équité distributive fait référence à la manière dont les ressources, les coûts et les bénéfices sont alloués ou partagés entre les personnes et les groupes ;

-

l’équité de reconnaissance s’attache à la reconnaissance et au respect de l’identité, des valeurs et des droits associés ;

-

l’équité procédurale, ou contextuelle, s’intéresse à comment les décisions politiques sont prises et leurs interactions avec les différents groupes de population.

L’histoire, la culture et les normes influencent également le niveau et la reproduction des inégalités ; elles maintiennent et renforcent souvent l’exclusion sociale fondée sur le sexe, la race, la classe, la caste, l’appartenance ethnique, le handicap et autres cadres de différence (ISSC, 2016).

En dressant la liste des thèmes et des champs d’application pertinents pour la recherche et la sélection des articles, nous avons également jugé important d’enrichir la définition des inégalités en y intégrant celles de l’inégalité environnementale livrées par Chancel et al. (2015) et Laurent (2011) :

-

les inégalités d’exposition et d’accès : elles englobent les inégalités d’accès aux biens environnementaux et les différents degrés d’exposition et de vulnérabilité aux risques environnementaux ;

-

les inégalités relatives aux politiques publiques : elles font référence aux impacts inégalitaires des politiques environnementales telles que les taxes sur le carbone, les subventions énergétiques, les politiques des aires protégées ou de réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD+) ;

-

les inégalités d’impact : elles ont trait au caractère inégalitaire des impacts environnementaux sur les individus et les groupes d’individus, mais aussi aux quantités inégales de pollution produites par différents segments de la population ;

-

les inégalités d’élaboration des politiques : elles renvoient à un accès inégal des individus et des groupes aux mécanismes de proposition, d’élaboration, de conception et de mise en œuvre des politiques environnementales.

Méthodologie

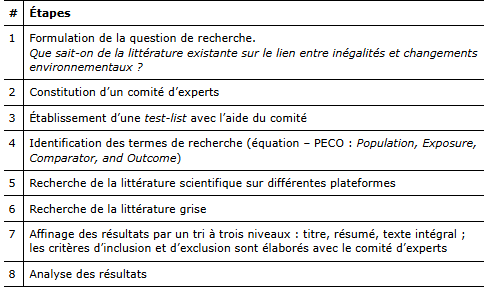

Dans un souci de cohérence écologique et socio-économique, nous abordons cette question à l’échelle régionale du bassin du Mékong (Buclet et Lagrée, 2024) en nous appuyant sur les outils méthodologiques liés à la cartographie systématique, qui permettent d’éclairer les relations entre les variables multidimensionnelles des inégalités et les dynamiques environnementales (Armstrong et al., 2011, Petticrew et Roberts, 2008). Pour cela, une liste test a été établie afin de garantir l’exhaustivité des équations de recherche (Tableau 1), qui ont été élaborées et testées à partir de mots-clés identifiés avec la contribution d’un comité d’experts (Tableau 2). Au stade de la sélection, les critères d’inclusion et d’exclusion ont été justifiés ex ante, avec quelques ajustements mineurs ex post quand cela s’est avéré nécessaire (Tableau 3).

Tableau 1

Liste test, textes pour liste d’essai

La liste test se compose de 16 documents de référence sélectionnés sur la base de discussions avec un comité d’experts externe. Il s’agit d’un critère de qualité-assurance afin que soit intégré à l’équation de recherche les études les plus pertinentes.

Tableau 2

Experts et affiliation

Tableau 3

Méthodologie appliquée pour la cartographie systématique

Le cadre pratique des relations réciproques entre changements environnementaux et inégalités est illustré par la figure 1. Sa lecture, de la gauche vers la droite, identifie les changements environnementaux – politiques de gouvernance des ressources, réformes ou concessions, accaparement des ressources, catastrophes naturelles incluant les effets du changement climatique –, les questions de pollution et de risques sanitaires qui affectent des groupes de population vulnérables ou désavantagées. Leurs impacts, avec ou sans comparaison avec d’autres groupes, illustrent la diversité des formes d’inégalité – exposition, accès, impact et processus d’élaboration des politiques.

Figure 1

Relations réciproques entre changements environnementaux et inégalités pour la région du Mékong

La relation inverse est également étudiée. Les contraintes liées au manque de capital – naturel, physique, financier, humain et social – perturbent la capacité de décision de certains groupes pour faire face aux enjeux environnementaux. Nous reprenons pour cela les différentes formes de capital de subsistance identifiées (Scoones, 1998, Serrat, 2017) :

-

capital humain : santé, nutrition, éducation, connaissances et compétences, capacités de travailler et d’adaptation ;

-

capital social : réseaux et connexions (patronage, voisinage, parenté), relations de confiance, compréhension et soutien mutuels, groupes formels et informels, valeurs et comportements partagés, lois communes, représentation collective, mécanismes de participation à la prise de décision, leadership ;

-

capital naturel : fonciers et productions liées, eau et ressources aquatiques, arbres et produits forestiers, faune et flore, aliments et fibres sauvages, biodiversité, services environnementaux ;

-

capital physique : infrastructures (transports, routes, véhicules, abris et bâtiments sécurisés, approvisionnement en eau et assainissement, énergie, communications), outils et technologies (outils et équipements de production, semences, engrais, pesticides, technologies traditionnelles) ;

-

capital financier : capacité d’épargne, de crédit (formels, informels), réversions, pensions, salaires.

Équation PECO : Population, Exposition, Comparateur, Résultats (Outcome)

Les équations de recherche utilisées en cartographie systématique sont construites sur la base de quatre éléments distincts : P - Population, E - Exposition, C - Comparateur, O – Résultats/Outcome (Tableau 4). Sachant que nous considérons la relation bidirectionnelle entre les changements environnementaux et l’inégalité, les éléments environnementaux peuvent donc être classifiés soit sous forme d’exposition, soit sous forme de population (exposée), tandis que l’inégalité – facteur de dégradation de l’environnement ou d’entrave aux efforts de conservation – l’est principalement sous forme d’exposition.

Tableau 4

Étapes de construction de la cartographie systématique appliquée dans le projet « Changements environnementaux et inégalités dans les pays du Mékong » (2019-2021)

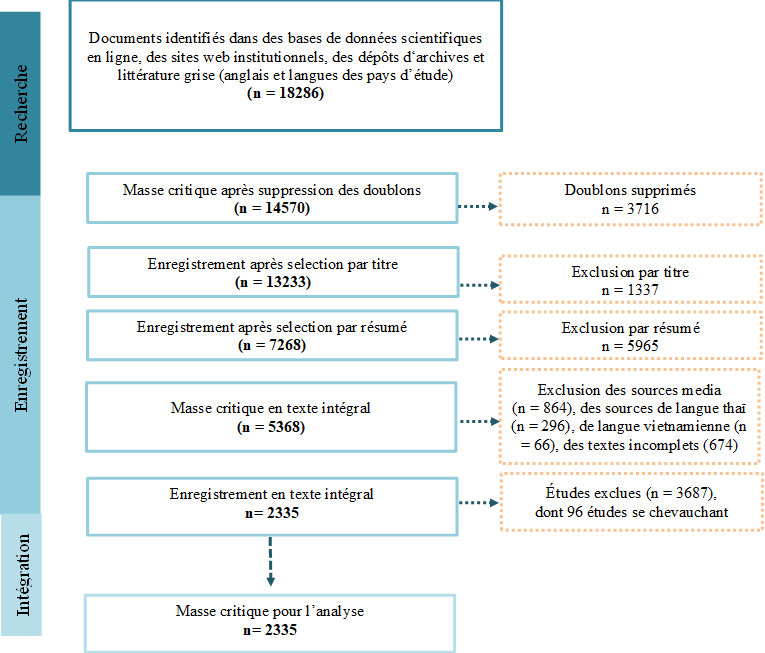

Nous avons recherché la littérature écrite en anglais et dans les langues locales. Le total des articles recueillis a été de 18 286 textes en anglais, 1 112 en thaï, 2 en khmer, 19 en laotien, 143 en vietnamien et 7 en birman. Seuls les articles en anglais, en thaïlandais et en vietnamien ont été examinés au stade du titre et du résumé, et, faute de temps et de ressources humaines, seuls les articles en anglais ont été examinés en texte intégral[1]. Le processus de sélection comprenait la sélection du titre, du résumé et du texte intégral. L’examen du titre et du résumé a été effectué par les auteurs de cet article. Lors de la sélection du texte intégral, la décision d’inclure ou d’exclure un document a été basée sur les critères établis par ces auteurs et le comité d’experts, conformément à la méthodologie exposée par Petticrew et Roberts (2008) (Tableau 5). La liste des critères a également été utilisée comme information de codage des textes intégraux (Tableau 6). Les informations de 2 355 documents finaux ont été extraites.

Tableau 5

Critères de sélection des textes intégraux

Tableau 6

Codage des données

Au total, 14 570 articles ont été examinés après suppression des doublons. 1 337 articles ont été exclus lors de l’examen du titre (9,2 %), 5 965 lors de celui du résumé (45,1 % des 13 233 articles). Après exclusion des textes issus des médias/blogs et ceux de langues thaï et vietnamienne, 6 042 articles – publiés entre 1961 et 2020 – ont été examinés en texte intégral pour la cartographie systématique. 2 355 articles (32,4 %) ont été inclus pour la cartographie (Figure 2 - Schéma PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). En raison de contraintes de temps et d’accès, 674 articles n’ont pas pu être trouvés ou consultés en texte intégral et n’ont donc pas été examinés.

Figure 2

Schéma de flux PRISMA. Cartographie systématique de l’environnement et des inégalités pour la région du Mékong

Les inclusions ont été effectuées sur la base des critères définis dans le tableau 3.

Principaux résultats

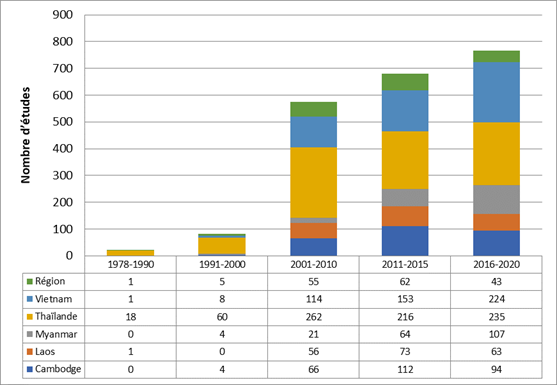

La majorité de la littérature considérée est constituée d’articles de revue (66 %) ; les autres comprennent des sections de livres, des thèses, des documents de conférence, des rapports et des manuscrits non publiés. Parmi ce que nous pouvons constater figurent des différences notables en termes de volume de la diffusion scientifique et de la capacité de recherche entre les pays considérés : il y a en effet plus de recherches sur le changement environnemental et la relation avec les inégalités en Thaïlande (38 % des études, y compris régionales – Mékong, Asie du Sud-Est, Asie et échelle mondiale), au Vietnam (24 %), et au Cambodge (12 %), alors que le Myanmar (8 %) et le Laos (8 %) ont le moins de travaux trouvés dans notre collection (Figure 3). Cela est sans doute dû au fait que la Thaïlande a longtemps été un pôle régional de la recherche en sciences sociales, notamment via le Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD) créé en 1998 au sein de la faculté de sciences sociales de l’université de Chiang Mai, à partir duquel nous avons pu collecter 697 publications[2].

La figure 3 montre une augmentation significative des publications dans la région au cours des années 2000 – 6 fois plus que lors de la décennie précédente –, en particulier pour le Vietnam et la Thaïlande. La décennie 2011-2020 témoigne aussi d’une augmentation spectaculaire des travaux scientifiques sur l’impact des facteurs de stress environnementaux sur les groupes les plus vulnérables – près de 3 fois plus que dans les années 2000.

Figure 3

Évolution de la recherche sur les changements et les inégalités environnementales de 1978 à 2020 ; répartition par périodes et pays

Durant cette dernière décennie, les gains économiques du développement à grande échelle ont commencé à être remis en question du fait de leurs impacts négatifs visibles, notamment sur les communautés locales. Parmi ces impacts, certains apparaissent plus problématiques que d’autres. Les articles inclus illustrent comment l’intérêt pour ces impacts a gagné en importance depuis cette période. Il s’agit de recherches portant sur :

-

la manière dont les investissements dans l’hydroélectricité et les infrastructures affectent les communautés réinstallées ou déplacées ;

-

les limites des politiques de conservation des parcs nationaux et des zones protégées – débat précédemment entamé en Thaïlande au début des années 1990 à la suite des politiques mises en œuvre dans les années 1960 ;

-

la capitalisation/commercialisation de l’agriculture et la stratégie de concession des terres agricoles et forestières liées qui ont conduit à une précarité des moyens de subsistance de certaines communautés dans la région.

Ces années témoignent également de la prise en considération dans les travaux de recherches des mouvements environnementaux, et notamment de la forte résistance à la mondialisation en Thaïlande – amorcée dans les années 1990 – et de l’articulation plus faible entre chercheurs et mouvements locaux au Laos (Hirsch, 2001).

La période 2000-2010 se caractérise aussi par une augmentation des recherches sur l’impact du changement climatique et des catastrophes naturelles, suivies dans les années suivantes par des débats sur les questions d’adaptation et de résilience. Des événements sont particulièrement étudiés pour leurs impacts, tels que le tsunami de 2004 en Thaïlande, les inondations dans le bassin du Mékong, la sécheresse et l’intrusion extrême de la salinité en 2016 sur les terres agricoles côtières et les sources d’eaux domestiques de la région.

La décennie suivante engage davantage de travaux sur les impacts des changements environnementaux et des pollutions sur les femmes, en particulier depuis 2015. Il convient de mentionner qu’au cours des cinq dernières années, nombre de travaux s’intéressent aux questions des droits, puis, dans une moindre mesure mais de façon progressive, aux injustices et inégalités. Le droit et l’écologie politique apparaissent progressivement comme les disciplines dominantes dans la littérature traitée.

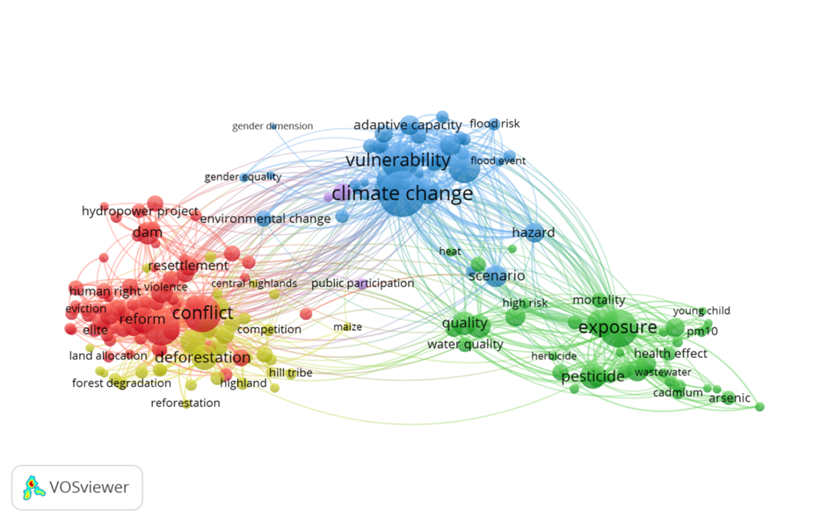

Trois thématiques des relations environnement/inégalités se détachent dans la littérature :

-

les questions de droits et de conflits foncier – accaparement des terres et concessions –, concernant aussi les forêts, l’eau et les ressources associées – 951 relations Population-Exposition-Résultat (PEO) répertoriées ;

-

l’impact du changement climatique et des catastrophes naturelles sur les groupes vulnérables - 580 relations PEO enregistrées ;

-

et un intérêt croissant pour la pollution - 320 relations PEO (Figures 4, 5).

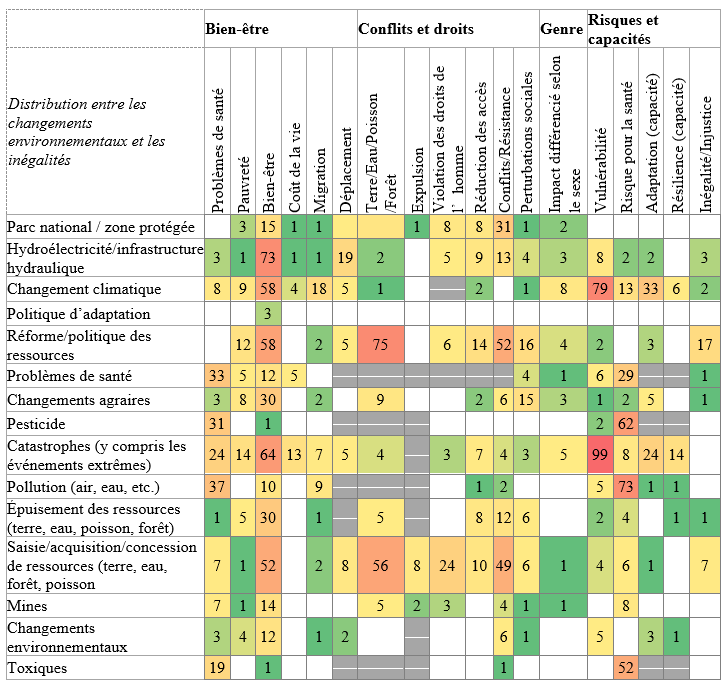

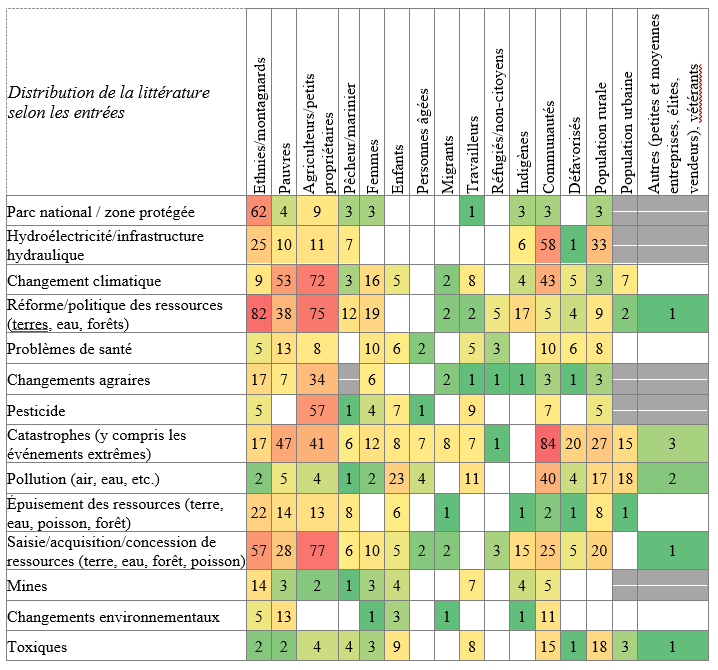

Figure 4

Trois thèmes dominants établis à partir de mots-clés et du traitement de 2355 textes intégraux (logiciel VOSviewer)

Figure 5

Distribution de l’étude pour les trois thèmes dominants par période

Si l’on considère l’évolution de la recherche sur la durée, l’intérêt pour ces questions s’accroît de manière significative depuis les années 2000. Les données n’indiquent aucune recherche sur le changement climatique et les inégalités avant 2000 – et les groupes vulnérables semblent en marge du développement économique de la région dans les années 1990. Durant les périodes 2000-2010 et 2011-2020, en revanche, on note une croissance de plus de 400 % et 300 % des recherches sur les inégalités liées au changement climatique – respectivement sur les impacts des catastrophes et les problèmes liés à la toxicité et la pollution.

L’examen approfondi des trois thèmes dominants permet d’établir le constat suivant.

(1) Prédominance des études ethniques et des questions de droit : les inégalités de reconnaissance comme cause première

Les études portant sur les ethnies et les questions de droit mettent en lumière l’importance des inégalités. Les hautes terres et leur agriculture itinérante sont depuis longtemps la cible du « développement ». Jusqu’au début des années 1990, les gouvernements des cinq pays du Mékong pointent montagnards et populations des collines comme responsables de la dégradation des forêts, leur pratique de l’agriculture itinérante apparaissant au cœur des enjeux environnementaux, notamment des mécanismes d’érosion et d’inondations sur les basses terres. Le discours légitimise les changements agraires en faveur du développement de cultures de rente (ou Boom-crops) telles que le maïs, le café, le cacao, le caoutchouc et l’huile de palme (Mertz et al., 2009 ; Thongmanivong et al., 2009 ; De Koninck et al., 2011 ; Fold et Hirsch, 2009). Le mode d’occupation des terres, tout en assurant la croissance économique, ouvre la voie aux concessions et à l’accaparement foncier pour des plantations à grande échelle, investies principalement par des migrants des basses terres et par des acteurs étrangers. Sur les hautes terres, le modèle de croissance avec ses projets d’infrastructure, d’exploitation minière et de stratégie de mise en valeur agricole est à l’origine d’un phénomène d’accaparement des terres et des ressources en eau sans précédent dans les pays de la région (Shepard et Mittal, 2009 ; Neef et al., 2013 ; Hirsch et Scurrah, 2015 ; Cotula 2012) – prenons comme exemple les plantations de caoutchouc au Cambodge et au Laos aux mains respectives d’investisseurs vietnamiens et chinois (Global Witness, 2013 ; Kenney-Lazar, 2009). Si l’objectif commun de l’expansion de l’agriculture commerciale sur les hautes terres était une amélioration des revenus des agriculteurs, les impacts négatifs sur ces populations ont été multiples et facteurs de creusement des inégalités.

Les groupes ethniques constituent des boucs émissaires lorsqu’il s’agit de pointer du doigt les principaux responsables du recul forestier, et ces populations des hautes terres sont amenées à se réinstaller dans des parcs nationaux et des aires protégées – 62 études abordent frontalement cette question. Depuis les années 1970, les aires protégées des pays continentaux d’Asie du Sud-Est se sont considérablement développées, occupant 4 à 25 % de leurs zones nationales respectives (Déry et Vanhooren, 2011) ; la plupart d’entre elles sont localisées en zone de montagne. Cette intégration dans des systèmes nationaux et internationaux plus vastes place les populations locales dans une position de pouvoir peu favorable. Des 62 études, 31 portent sur les conflits et résistances entre communautés et gouvernement. Les mouvements de revendication tels que « Nos terres sont nos vies » (Park, 2019), « Notre forêt, notre vie » (Conservation Alliance of Tanawthari, 2018) reflètent de fortes tensions contextuelles. Par ailleurs, les espaces protégés en zone côtière – réserves de mangroves en Thaïlande et au Vietnam, réserves d’eau du Tonlé Sap au Cambodge – ont également mis en péril les moyens de subsistance de ces communautés.

L’intégration de ces marges, périphéries montagneuses, apparait comme un encerclement par l’État des espaces forestiers, identifiant un agenda d’intégration par le pouvoir central des populations en altitude (Lestrelin, 2011 ; Woods, 2019 ; Ramcilovik-Suominen, 2019 ; Suhardiman et al., 2019 ; Vandergeest et Peluso, 1998). C’est dans les champs du droit foncier et forestier que la littérature a enregistré les plus fortes résistances provenant des groupes ethniques. Les protestations et mouvements violents, soutenus par les organisations non-gouvernementales, ont inondé la littérature et les médias en Thaïlande et au Myanmar. Les conflits et les relations de résistance sont principalement observés dans les espaces protégés et en réaction aux politiques foncières, hydrauliques et d’acquisition (Figure 6). Pour certains auteurs, il s’agit d’une véritable « lutte pour la vie » (Diepart et al., 2019).

Figure 6

Répartition des relations entre changements environnementaux et inégalités

L’intensité est croissante en passant du vert au jaune et de l’orange au rouge. Le rouge indique plus d’études dans la relation ; le gris foncé montre des relations potentiellement non pertinentes.

(2) L’intérêt croissant de la recherche sur le changement climatique et l’impact des catastrophes est indéniable. Il est également illustré dans cette cartographie systématique dans la région du Mékong. Les catastrophes naturelles ont un impact disproportionné sur les pays et les foyers les plus pauvres – amenant à une forme de paroxysme des inégalités dans l’espace et entre catégories de population (UNESCAP, 2018) –, qui est amplifié par les changements climatiques. Les études existantes abordent les questions d’exposition et/ou de vulnérabilité au changement climatique, les catastrophes – inondations, sécheresse, chaleur, tempêtes, événements extrêmes, érosion, et cetera– et leur impact sur les moyens de subsistance et le bien-être de différents groupes de population (Figure 6). Les communautés locales en général, les pauvres et les petits exploitants sont les groupes les plus discutés (Figure 7). Une forte sensibilité existe pour la manière dont les femmes sont affectées par le changement climatique et les catastrophes. En de rares occasions, la dépossession des droits fonciers après tsunami (Cohen, 2011 ; Bristol, 2009) est également soulignée.

Figure 7

Répartition des relations entre changements environnementaux et catégories de population

L’intensité est croissante en passant du vert au jaune et de l’orange au rouge. Le rouge indique plus d’études dans la relation ; le gris foncé montre des relations potentiellement non pertinentes.

Peu de travaux abordent et discutent les questions d’inégalités en lien aux politiques d’atténuation et d’adaptation au climat et aux catastrophes. Le manque de connaissances est criant à cet égard. Si les objectifs visent une transition d’adaptation des espaces ruraux ou urbains aux stress environnementaux, les mesures de planification descendante (top-down) ciblent avant tout la réinstallation des communautés, pourtant facteur de perturbations économiques et sociales.

En outre, politiques et études se concentrent davantage sur la question du changement climatique, évinçant ainsi la complexité des systèmes urbains modernes – densité du bâti par exemple – et leur sensibilité à ces changements (Storch et al., 2016 ; Pelling et al., 2015). Les formes d’adaptation doivent ainsi échapper au modèle de « development-as-usual » afin de limiter, en premier lieu, les risques de vulnérabilité (Eriksen, 2015).

(3) La pollution de l’air, de l’eau, les problèmes de toxicité – dus à l’arsenic, au plomb, au cadmium provenant des sites miniers – sont également bien représentés dans la base de données (Figures 6 et 7). En Asie, les recherches montrent que la pollution de l’air est la cause de plus de 4 millions de morts par an, principalement dans les pays les moins avancés ; les populations pauvres et défavorisées sont particulièrement concernées par ce phénomène (UNESCAP, 2018). Les problèmes de santé et de risques sanitaires sont une préoccupation majeure. Dans cette cartographie, le nombre plus élevé d’études sur les risques sanitaires démontre un besoin de preuves pour conclure à l’impact de la pollution sur les différentes catégories de population. Il convient également de noter que la majorité des travaux sur la pollution ont été menés au Vietnam et en Thaïlande. Cela souligne à nouveau un déséquilibre régional des installations de recherche ainsi qu’une moindre sensibilisation des chercheurs et des décideurs locaux à l’importance des enjeux environnementaux sur le bien-être humain.

(4) La production de connaissances et l’élaboration de politiques dans la région se sont davantage étendues vers la recherche de solutions alternatives pour la gestion et la conservation des ressources. Au cours de la dernière décennie, la Thaïlande et le Vietnam notamment ont « ouvert » les espaces protégés à la gestion communautaire (Huy, 2006 ; Sikor et al., 2013 ; Pinthukas, 2019) ; il n’est pas rare en effet que des systèmes de gestion communautaire de l’eau éclosent à partir de l’échec des dispositifs étatiques (Lebel et al., 2005). Malgré ces tentatives, le manque de participation et de reconnaissance du rôle des communautés locales, et les inégalités existantes, sont un frein réel au progrès.

Plus largement, le discours officiel des dernières décennies sur la conservation a engendré des préjugés dans l’opinion publique (Tomforde, 2003) en omettant l’évolution des pratiques des communautés visées. Les scientifiques s’emploient à prouver l’avantage des droits de propriété sur la protection des ressources et proposent des stratégies d’amélioration des moyens de subsistance des communautés locales. Chankrajang (2019) affirme ainsi que la prise en compte des droits de propriété communaux au cœur des politiques nationales est un gage de bonne gouvernance des biens communs et de respects de l’environnement. Une autre stratégie est le paiement des services écosystémiques pour la protection des forêts et des moyens de subsistance des communautés locales – « Payments for the conservation of natural resources and ecosystems » (PES) ; « paiements pour le contrôle de la pollution » (principe du « pollueur-payeur »). L’expérimentation et le développement de tels mécanismes de manière viable, efficace et durable sont pourtant sujets à caution au regard de la diversité des contextes du Sud-Est asiatique (Neef et Thomas, 2009). Dans le domaine du foncier, les recherches alertent les gouvernements sur la nécessité d’impliquer les communautés locales dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes de développement et de conservation des terres en jachère – citons Cramb et al. (2009) pour le Cambodge ; Suhardiman et al. (2019) pour le Myanmar. Les récentes annonces du gouvernement cambodgien pour annuler les concessions économiques et réattribuer les terres aux petits exploitants agricoles sont encourageantes mais le processus doit se concrétiser rapidement du fait de la réappropriation foncière par des entreprises et/ou autres acteurs individuels qui reprennent à leur avantage l’absence d’une vision, de politiques et de mécanismes clairs (Diepart, 2016). En somme, donner aux communautés un rôle dans le développement pourrait ouvrir de nouveaux processus et modalités de réforme foncière déconnectés du précédent système descendant piloté par l’État.

Conclusion sur les lacunes des connaissances

La présente cartographie systématique de la littérature scientifique et grise dans cinq pays du Mékong nous permet d’identifier des domaines pour lesquels davantage de recherches doivent être développés. Des recherches sur le lien environnement-inégalités portant sur des groupes de population sous-représentés apparaissent nécessaires : pêcheurs, marins, migrants, réfugiés, femmes, ou groupes « non traditionnels » comme les petites et moyennes entreprises, les élites ou les vendeurs de rue. L’analyse pourrait à la fois porter sur l’exposition aux changements et sur l’inégalité d’accès de ces groupes aux ressources (terre, eau) et sur l’impact des politiques de développement sur les droits d’accès et d’utilisation de ces ressources. Les populations pauvres des zones urbaines et périurbaines ne font l’objet d’une attention particulière que depuis peu et d’autres travaux s’imposent à l’évidence.

Il apparaît également urgent de mener des recherches et des débats sur les impacts et les stratégies alternatives de gouvernance de l’environnement et des ressources associées. Les stratégies conventionnelles de développement, fortement liées, dans les discours internationaux, aux investissements en infrastructures, à l’agriculture commerciale et à la conservation des ressources montrent leurs limites. Les études actuelles sur la gestion communautaire dans les pays de la région apportent un éclairage nouveau sur le sujet, mais il est nécessaire de poursuivre les recherches pour mieux prendre en compte les inégalités et les changements dans les moyens de subsistance et les besoins des communautés tels qu’ils ont évolué au cours de la dernière décennie.

L’inégalité environnementale, l’iniquité et l’injustice sont autant de terminologies nouvelles, à la fois peu mentionnées et échappant trop souvent à l’objet de recherche. En accord avec le comité d’experts, les résultats de la cartographie ont tenté d’évaluer les questions d’inégalité en incluant des travaux portant sur la marginalisation, la vulnérabilité, le déficit de capital d’un groupe par rapport à un autre – capital humain, physique, financier, social et naturel. L’ouverture de débats autour de l’inégalité environnementale dans les champs de la recherche et de la gouvernance doit amener une prise de conscience que d’autres stratégies de développement sont nécessaires. Il s’agit ici de mieux saisir les relations entre les différentes formes d’inégalités : d’exposition et d’accès, d’effet des politiques, d’inégalités d’impact et d’élaboration des politiques ou encore celles de distribution, de reconnaissance, de procédure et de contexte. De ce fait, de nouvelles recommandations doivent émerger dans les domaines de la programmation de la recherche mais aussi de plaidoyer/sensibilisation et d’élaboration des politiques.

Un accès libre à toutes les références sélectionnées dans les résumés est proposé afin de faciliter d’autres recherches et projets sur les sous-thèmes du nexus inégalités/changement environnemental, et de venir en soutien à des prises de décision politiques qui soient basées sur des approches scientifiques : https://www.zotero.org/groups/4372649/repository_-_environmental_changes_and_inequality_relations_data_from_1961_-_2020/library

L’analyse des données disponibles nous permet de fournir deux principales recommandations pour l’élaboration de politiques et de thèmes de recherches sur ces sujets dans la région du Mékong :

-

Les politiques et les projets de développement à venir devraient prendre en compte : les biais d’identification ethniques des populations – souvent présentées comme destructrices de la forêt dans la plupart des politiques de conservation existantes –, le manque de participation réelle de la population et la sous-évaluation des moyens de subsistance indigènes et locaux comparée aux investissements consentis. Ceci est crucial pour les agendas politiques du climat et de la biodiversité.

-

Les acteurs scientifiques devraient davantage se concentrer sur les notions d’égalité, d’équité et de justice, ce qui pourrait promouvoir une recherche et des débats mieux centrés sur le sujet. Les institutions scientifiques et politiques devraient améliorer leurs connexions et le développement de recherches sur les inégalités environnementales en se préoccupant de la durabilité des solutions étudiées ou préconisées, s’inscrivant ainsi pleinement dans le mouvement de la science de la durabilité.

Limites de l’étude

Malgré une méthodologie stricte visant l’exhaustivité, cette cartographie systématique présente un certain nombre de limites. Premièrement, il n’est pas aisé de compiler de la documentation au Laos et au Cambodge ; la platitude de la courbe pour ces deux pays pourrait s’expliquer à la fois par une sous-représentativité des structures de recherche et par des collectes de données insuffisantes. Deuxièmement, des données en langues locales ont bien été collectées mais n’ont pu être incluses dans la sélection en raison de contraintes de temps et de ressources. Troisièmement, l’examen des formes d’inégalité elles-mêmes nous amène à reconnaitre un biais lié à l’absence de discussion sur certains impacts positifs du changement, tels que les politiques foncières et forestières. Cet aspect doit être inclus dans la discussion et autres analyses à venir.

Enfin, les terminologies concernant les catégories de populations peuvent se chevaucher. Elles pourraient être fusionnées dans le cadre de recherches futures ou d’analyses plus approfondies à partir du présent dépôt d’archives constitué. Le fait de les séparer pour l’instant révèle cependant la pluralité des écoles de pensée et des axes de recherche qu’il serait intéressant de mener et d’analyser plus en détail – par exemple, l’utilisation du terme « indigène » dans certaines publications pourrait être rapproché de la catégorie « groupe ethnique » ou « population locale ».

Appendices

Remerciements

La recherche présentée dans ce document a été financée par la Direction générale des partenariats internationaux de l’Union européenne dans le cadre de la Facilité de recherche sur les inégalités – https://www.afd.fr/en/research-facility-inequalities-first-phase – et de la Facilité 2050 dans le cadre du programme GEMMES Vietnam – https://www.afd.fr/fr/gemmes-vietnam-analyser-les-impacts-socio-economiques-du-changement-climatique-et-les-strategies-dadaptation.

Cette étude a été réalisée grâce au soutien d’un groupe d’experts et à la constitution d’une équipe de travail dans chacun des cinq pays considérés. Nous remercions tout particulièrement messieurs Chayan Vaddhanaphuti, Christophe Gironde, Daniel Hayward et Jean-Christophe Diepart pour leurs conseils avisés sur la construction des différentes étapes de la cartographie systématique ; que soient également remerciés pour leur implication : Phung Diep Anh, Charlotte Trenk-Hinterberger, Clara Jullien, Khannaphaphone Phakhounthong, Myint Zaw, Nele Dewilde, Nyein Han Tun, Phisith Sihalarth, PhoNgeun Vanvongthong, Sompong Asakit, Tran Thi Hong Tham, Bui Thi To Uyen et Chanoknun Nuntawan.

Notes

-

[1]

Les équipes constituées dans chaque pays soulignent également les difficultés d’accès aux documents du fait de la multiplicité des lieux de collecte.

-

[2]

Pour plus d’information, consulter le site internet de Mekong Land Search Forum, [En ligne] URL : http://www.mekonglandforum.org/search

Bibliographie

- Armstrong, R., B.J. Hall, J. Doyle, E. Waters, 2011, ‘Scoping the scope’ of a cochrane review , Journal of Public Health , 33 , 1, pp. 147-150.

- Berthe, A., P. Turquet, P., Huynh T.P.L., 2022, Just transition in Southeast Asia: Exploring the links between social protection and environmental policies , Agence française de développement, document de recherche, PR 225 , 48 p., [ En ligne ] URL: https://www.afd.fr/en/ressources/just-transition-southeast-asia-exploring-links-between-social-protection-and-environmental-policies .

- Boyce, J. K., 2007 , Is inequality bad for the environment? , dans C. W. Robert & R. F. William (Eds.), Equity and the Environment , Emerald Group Publishing Limited, 15, pp. 267-288.

- Bristol, G., 2009, Surviving the second tsunami: Land rights in the face of buffer zones, land grabs and development, dans G. Lizarralde, C. Johnson, et C. Davidson (Eds.), Rebuilding After Disasters From Emergency to Sustainability . Taylor et Francis.

- Buclet, B, S., Lagrée, 2024, Plaidoirie pour pratiquer la recherche autrement. La transition juste en Asie du Sud-Est, VertigO – La revue électronique en sciences de l’environnement, [En ligne] URL : http://journals.openedition.org/vertigo/43915

- Chancel, L., D. Demailly, F. Sieker, 2015, Inequalities and the environment: A review of applied policy research, Studies, n°06/15, IDDRI, Paris, France, 40 p.

- Chankrajang, T, 2019, State-community property-rights sharing in forests and its contributions to environmental outcomes: Evidence from Thailand’s community forestry. Journal of Development Economics, 138, pp. 261-273.

- Cohen, E., 2011, Tourism and Land Grab in the Aftermath of the Indian Ocean Tsunami , Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism , 11 , 3, pp. 224-236.

- Conservation Alliance of Tanawthari, 2018, Our Forest, Our life: Protected areas in Tanintharyi Region must respect indigenous people , Conservation Alliance of Tanawthari, 38 p., [ En ligne ] https://www.theborderconsortium.org/media/97682/CAT_Our-Forest_Our-Life_Feb2018_eng.pdf

- Cotula, L., 2012, The international political economy of the global land rush: A critical appraisal of trends, scale, geography and drivers , The Journal of Peasant Studies , 39 , pp. 3-4.

- Cramb, R. A., C. J. P. Colfer, W. Dressler, P. Laungaramsri, Q. T. Le, E. Mulyoutami, N.L. Peluso, R.L. Wadley, 2009, Swidden Transformations and Rural Livelihoods in Southeast Asia. Human Ecology , 37, 3, pp. 323-346.

- Cushing, L., R. Morello-Frosc, M. Wander, M. Pastor, 2015, The haves, the have-nots, and the health of everyone: The relationship between social inequality and environmental quality , Annual Review of Public Health , 36, pp. 193-209.

- De Koninck R., Bernard S., et J.-F. Bissonette (dir.), 2011, Southeast Asian agricultural expansion in global perspective , Asian Studies: S outheast Asia and A ustralia, 238. p.

- Déry, S., R. Vanhooren, 2011, Protected areas in mainland Southeast Asia, 1973–2005: Continuing trends. Singapore Journal of Tropical Geography , 32, 2, pp. 185-202.

- Diepart, J.-C., 2016, They will need land! The current land tenure situation and future land allocation needs of smallholder farmers in Cambodia. August, 30 p., [En ligne] https://www.mrlg.org/publications/they-will-need-land-the-current-land-tenure-situation-and-future-land-allocation-needs-of-smallholder-farmers-in-cambodia/

- Diepart, J.-C., C. Ngin, I. Oeur, 2019, Struggles for Life: Smallholder Farmers’ Resistance and State Land Relations in Contemporary Cambodia , Journal of Current Southeast Asian Affairs , 38 , 1, pp. 10-32.

- Eriksen, S., T. H Inderberg, K. O’Brien, L. Sygna, 2015, Introduction: Development as usual is not enough. Climate Change Adaptation and Development , pp. 1-18.

- Fraser, N., 1995, From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a ‘post-socialist’ age, New Left Review , I/212, pp. 68-93.

- Fold, N., P. Hirsch, 2009, Re-thinking frontiers in Southeast Asia , The Geographical Journal , pp . 95-97.

- Global Witness, 2013, Rubber Barons: How Vietnamese Companies and International Financiers are Driving the Land Grabbing Crisis in Cambodia and Laos , 52 p., [ En ligne ] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/rubberbarons/

- Hamann, M., K. Berry, T. Chaigneau, T. Curry, R. Heilmayr, P.J. Henriksson, J. Hentati-Sundberg, A. Jina, E. Lindkvist, Y. Lopez-Maldonado, 2018, Inequality and the Biosphere , Annual Review of Environment and Resources , 43, pp. 61-83.

- Hirsch, P., 2001, Globalisation, Regionalisation and Local Voices: The Asian Development Bank and Rescaled Politics of Environment in the Mekong Region , Singapore Journal of Tropical Geography , 22 , 3, pp. 237-251.

- Hirsch, P., N. Scurrah, 2015, The political economy of land governance in the Mekong Region: Contexts of policy advocacy , Mekong Region Land Governance, 31 p.

- Huy, B., 2006, Community Forest Management (CFM) in Vietnam: Sustainable Forest Management and Benefit Sharing , International Conference on Managing Forest for Poor Reduction: Capturing Opportunities in Harvesting and Wood Processing for the Benefit of the Poor , [ En ligne ] http://www.fao.org/docrep/010/ag131e/ag131E11.htm

- ISSC, IDS, UNESCO, 2016, World Social Science Report 2016, Challenging Inequalities: Pathways to a Just World , UNESCO Publishing, Paris, 359 p, [ En ligne ] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245825

- Kenney-Lazar, M., 2009, Rubber Production in Northern Laos: Geographies of Growth and Contractual Diversity , pp. 1-63.

- Laurent, É., 2011, Issues in environmental justice within the European Union , Ecological Economics , 70 , 11, pp. 1846-1853.

- Leach, M., B. Reyers, X. Bai, E.S. Brondizio, C. Cook, S. Díaz, G. Espindola, M. Scobie, M. Stafford-Smith, S.M. Subramanian, 2018, Equity and sustainability in the Anthropocene: A social–ecological systems perspective on their intertwined futures , Global Sustainability , 1, [ En ligne ] https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/article/equity-and-sustainability-in-the-anthropocene-a-socialecological-systems-perspective-on-their-intertwined-futures/F6DCBE05CA3F6820A10C0DF193BB29E7

- Lebel, L., P. Garden, M. Imamura, 2005, The Politics of Scale, Position, and Place in the Governance of Water Resources in the Mekong Region , Ecology and Society , 10 , 2 , JSTOR , [ En ligne ] https://www.jstor.org/stable/26267731

- Lestrelin, G., 2011, Rethinking state-ethnic minority relations in Laos: Internal resettlement, land reform and counter-territorialization , Political Geography , 30 , 6, pp . 311-319.

- McCauley, D., R. Heffron, 2018, Just transition: Integrating climate, energy and environmental justice , Energy Policy , 119, pp . 1-7.

- McDermott, M., S. Mahanty, K. Schreckenberg, 2013, Examining equity: A multidimensional framework for assessing equity in payments for ecosystem services , Environmental Science & Policy , 33, pp . 416-427.

- Mertz, O., C. Padoch, J. Fox, R.A. Cramb, S.J. Leisz, N.T. Lam, T.D. Vien, 2009, Swidden Change in Southeast Asia: Understanding Causes and Consequences , Human Ecology , 37 , 3, pp . 259-264.

- Mohai, P., D. Pellow, J. T. Roberts, 2009, Environmental Justice , Annual Review of Environment and Resources , 34 , 1, pp . 405-430.

- Neef, A., D. Thomas, 2009, Rewarding the upland poor for saving the commons? Evidence from Southeast Asia, International Journal of the Commons , 3, 1, pp. 1-15.

- Neef, A., S. Touch, S., J. Chiengthong, 2013, The Politics and Ethics of Land Concessions in Rural Cambodia , Journal of Agricultural & Environmental Ethics , 26 , 6, pp . 1085-1103.

- Newell, P., D. Mulvaney, 2013, The political economy of the ‘just transition.’ The Geographical Journal , 179 , 2, pp . 132-140.

- Park, C. M. Y. 2019, ‘Our Lands are Our Lives’ Gendered Experiences of Resistance to Land Grabbing in Rural Cambodia, Feminist Economics , 25, 4, pp. 21-44.

- Pelling, M., K. O’Brien, D. Matyas, 2015, Adaptation and transformation, Climatic Change , 133, 1, pp. 113-127.

- Petticrew, M., H. Roberts, 2008, Systematic reviews in the social sciences: A practical guide , John Wiley & Sons, Blackwell Publishing, 354 p.

- Piketty, T., 2014, Capital in the 21st Century , Harvard University Press Cambridge, 452 p.

- Pinthukas, N., 2019, Community Forest Management for Sustainable Local Agriculture Development in Ban Huay Pu Kang, Thailand , IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 270, 012036.

- Ramcilovik-Suominen, S., 2019, REDD+ as a tool for state territorialization: Managing forests and people in Laos , Journal of Political Ecology , 26 , 1, pp . 263-281.

- Resurreccion, B. P., N. Dao, K. Lazarus et N. Badenoch, 2011, Ensuring justice in water governance in the Mekong region, dans Water rights and social justice in the Mekong region , Routledge, pp. 245-253.

- Rockström et al ., 2009, A safe operating space for humanity, Nature , 461, pp. 472-475.

- Schreckenberg, K., Franks, P., Martin, A., et Lang, B, 2016, Unpacking equity for protected area conservation, Parks , 22, 2, pp. 11-26.

- Scoones, I., 1998, Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis, Institute of Development Studies , Brighton , 72, pp. 1-22.

- Serrat, O., 2017, The Sustainable Livelihoods Approach, dans O. Serrat (Ed.), Knowledge Solutions : Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance , Springer, pp. 21-26.

- Shepard, D. et A. Mittal, 2009, The Great Land Grab: Rush for World’s Farmland Threatens Food Security for the Poor , The Oakland Institute , [ En ligne] https://www.oaklandinstitute.org/great-land-grab-rush-world%E2%80%99s-farmland-threatens-food-security-poor

- Sikor, T., D. Gritten, J. Atkinson, J., B. Huy, G. R. Dahal, K. Duangsathaporn, F. Hurahura, K.Phanvilay, A. Maryudi, J. Pulhin, M.A. Ramirez, S. Win, S. Toh, J. Vaz, T. Sokchea, S. Marona, Z. Yaqiao , 2013, Community Forestry in Asia and the Pacific: Pathway to Inclusive Development , RECOFTC , [ En ligne] https://www.recoftc.org/publications/0000192

- Simpson, A., 2007, The environment – Energy security nexus: Critical analysis of an energy ‘love triangle’ in Southeast Asia , Third World Quarterly , 28 , 3, pp . 539-554.

- Stibig, H.-J., F. Achard, S. Carboni, R. Raši, J. Miettinen, 2014, Change in tropical forest cover of Southeast Asia from 1990 to 2010 , Biogeosciences , 11 , 2, pp . 247-258.

- Storch, H., N. K. Downes, M. Schmidt, T.C. Van Nguyen, B. Thanh, 2016, Adaptation: Integrative planning framework for adapted land-use planning, dans Sustainable Ho Chi Minh City: Climate Policies for Emerging Mega Cities , Springer, pp. 51-73.

- Suhardiman, D., O. Keovilignavong, M. Kenney-Lazar, 2019, The territorial politics of land use planning in Laos , Land Use Policy , 83, pp . 346-356.

- Suhardiman, D., M. Kenney-Lazar, R. Meinzen-Dick, 2019, The contested terrain of land governance reform in Myanmar. Critical Asian Studies , 51, 3, pp. 368-385.

- Thongmanivong, S., Y. Fujita, K. Phanvilay, T. Vongvisouk, 2009, Agrarian Land Use Transformation in Northern Laos: From Swidden to Rubber , Japanese Journal of Southeast Asian Studies , 47 , 3, pp. 330-347.

- Tomforde, M., 2003, The global in the Local: Contested Resource-use Systems of the Karen and Hmong in Northern Thailand, Journal of Southeast Asian Studies , 34, 2, pp. 347-360.

- UNESCAP, 2018, Inequality of Impact: Environment and Inequality , dans Inequality in Asia and the Pacific in the era of the 2030 Agenda for Sustainable Development , UNESCAP , [ En ligne] https://www.unescap.org/publications/inequality-asia-and-pacific-era-2030-agenda-sustainable-development

- Vandergeest, P., N.L. Peluso, 1998, Territorialisation and State Power in Thailand , Theory and Society , 24 , 3 , pp. 385-426 .

- Woods, K. M., 2019, Green Territoriality: Conservation as State Territorialization in a Resource Frontier, Human Ecology , 47, 2, pp. 217-232.

- Zhang, L., Y. Yang, Y. Lin, H. Chen, 2022, Human health, environmental quality and governance quality: novel findings and implications from human health perspective, Frontiers in Public Health , 10, 890741, [ En ligne] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9263448/

List of figures

Figure 1

Relations réciproques entre changements environnementaux et inégalités pour la région du Mékong

Figure 2

Schéma de flux PRISMA. Cartographie systématique de l’environnement et des inégalités pour la région du Mékong

Figure 3

Évolution de la recherche sur les changements et les inégalités environnementales de 1978 à 2020 ; répartition par périodes et pays

Figure 4

Trois thèmes dominants établis à partir de mots-clés et du traitement de 2355 textes intégraux (logiciel VOSviewer)

Figure 5

Distribution de l’étude pour les trois thèmes dominants par période

Figure 6

Répartition des relations entre changements environnementaux et inégalités

Figure 7

Répartition des relations entre changements environnementaux et catégories de population

List of tables

Tableau 1

Liste test, textes pour liste d’essai

Tableau 2

Experts et affiliation

Tableau 3

Méthodologie appliquée pour la cartographie systématique

Tableau 4

Étapes de construction de la cartographie systématique appliquée dans le projet « Changements environnementaux et inégalités dans les pays du Mékong » (2019-2021)

Tableau 5

Critères de sélection des textes intégraux

Tableau 6

Codage des données