Abstracts

Résumé

Durant le régime des Duvalier (1957-1986), plusieurs enfants haïtiens ont eu de la difficulté à avoir accès aux services sociaux de base. En raison de cette situation, des organisations non gouvernementales (ONG) du Nord ont alors apporté leur soutien aux communautés haïtiennes en réalisant des projets de développement. Ces projets s’adressent à des publics divers, dont les enfants. Toutefois, ces projets de développement dans leur ensemble font l’objet de critiques de plusieurs chercheurs.euses en raison des inégalités qui en résultent. Tout particulièrement, les projets de développement dans le domaine de l’enfance, mis en place grâce à cette aide, recèlent eux aussi des inégalités préjudiciables aux communautés récipiendaires. Partant de ces conclusions, nous avons réalisé des entrevues auprès de quinze (15) intervenant.e.s locaux.ales haïtiens.nes sur leur compréhension des rapports de pouvoir qui traversent les projets de développement en enfance. Nous avons analysé sept documents de projets, deux codes de conduites et plusieurs documents de politiques internes provenant de trois ONG impliquées dans notre recherche. Les résultats de cette recherche menée en 2021 ont montré que le fonctionnement des ONG du Nord génère des inégalités sociales et économiques et des injustices envers les intervenant.e.s locaux.ales haïtiens.nes et leur travail. Ces derniers.ères, en raison, des inégalités dans ces projets font face à des difficultés dans leur travail. En dépit de ces difficultés diverses, ils.elles font montre d’agentivité au sein des ONG et auprès des bénéficiaires des projets en proposant et en mettant en œuvre des interventions inclusives.

Mots-clés :

- projets de développement,

- ONG du Nord,

- intervenant.e.s locaux.ales,

- inégalités,

- inclusion

Abstract

During the Duvalier regime (1957-1986), many Haitian children had difficulty gaining access to basic social services. As a result, non-governmental organizations (NGOs) from the North began supporting Haitian communities through development projects. These projects target a variety of audiences, including children. However, these development projects as a whole are criticized by many researchers for the inequalities they entail. In particular, development projects in the children's sector, set up thanks to this aid, also conceal inequalities that are detrimental to the recipient communities. With these conclusions in mind, we interviewed fifteen (15) local Haitian stakeholders on their understanding of the power relations that run through children's development projects. We analyzed seven project documents, two codes of conduct and several internal policy documents from the three NGOs involved in our research. The results of this research carried out in 2021 showed that the operation of NGOs in the North leads to social and economic inequalities and injustices towards local Haitian workers and their work. Because of the inequalities in these projects, the latter face difficulties in their work. Despite these various difficulties, they demonstrate their agentivity within NGOs and with project beneficiaries by proposing and implementing inclusive interventions.

Keywords:

- development projects,

- Northern NGOs,

- local stakeholders,

- inequality,

- inclusion

Article body

Introduction

En Haïti, la crise socioéconomique post 1986 résultant de la gestion catastrophique du pays par les régimes des Duvalier (1957-1986) a diminué l’accessibilité de la population aux services sociaux de base comme l’alimentation, les soins de santé et l’éducation (Lespinasse, 2016). En raison de cette situation, dès les années 1960, des pays du Nord proposent leur aide à Haïti, notamment une aide au développement. Cette aide finance, entre autres, des projets de développement que mettent en œuvre plusieurs acteurs.rices dont des organisations non gouvernementales (ONG) du Nord.

Les projets de développement mis en place par les ONG du Nord dans les pays du Sud sont vus comme des solutions pouvant contribuer au relèvement des pays du Sud. En effet, l’objectif de l’aide publique au développement, qui a fait suite au Plan Marshall (1949), qui lui visait la reconstruction de l’Europe après la Deuxième Guerre mondiale, est de participer au relèvement de pays anciennement colonisés, des pays du Sud (Voltaire, 2019), et aussi de lutter contre le communisme (Lacoste, 2010). Deux problèmes majeurs ont toutefois miné les résultats potentiels de ces aides.

Premièrement, Haïti a bénéficié de l’aide au développement qui découle de cette initiative en grande partie sous le régime des Duvalier (1957-1986). Uniquement durant cette période, Haïti a reçu un financement qui s’est élevé à quelque 1,5 milliard de dollars américains (World Development Indicators, 2023). D’après Duhaime (2002, cité dans Schuller, 2015), les Duvalier détournèrent une somme totale de 900 millions de dollars de cette aide. Une majeure partie de l’aide octroyée n’est donc jamais parvenue aux bénéficiaires ciblés.

Deuxièmement, les pays du Nord octroient leur aide aux pays du Sud le plus souvent selon leurs objectifs et leurs priorités (Navarro-Flores, 2011 ; Sánchez Gutiérrez et Gilbert, 2019), parfois sans tenir compte, ou même au détriment de ceux des pays récipiendaires. En Haïti, ces programmes ont, entre autres, entrainé la fermeture ou la privatisation de plusieurs entreprises nationales (Perchellet, 2010 ; Providence, 2015). En plus, les conditionnalités de l’aide au développement comme les paramètres des programmes d’ajustement structurel ont eu des effets néfastes sur la qualité de vie des Haïtien.ne.s (Providence, 2015) : pertes d’emplois, hausse du chômage, augmentation du sous-emploi et développement plus accru du secteur informel (Perchellet, 2010). Ces programmes ont également été accompagnés d’une austérité budgétaire qui a impliqué la réduction des dépenses de l’État haïtien dans plusieurs domaines comme ceux de la santé et de l’éducation supérieure (Perchellet, 2010). Les enfants haïtiens ont donc été largement impactés par ces politiques et programmes. Haïti s’est empêtrée aussi dans une dépendance économique envers les pays donateurs (Providence, 2020) ; elle connait une perte de son autonomie financière et de sa souveraineté, car elle se retrouve dans un cercle vicieux de prêts. Cette aide au développement est alors jugée hégémonique (Providence, 2015) car elle met en relation des pays du Nord qui imposent leurs vues aux pays du Sud (Providence, 2020). Il en résulte ainsi un ensemble de problèmes, en particulier politiques, dans le fonctionnement de l’aide au développement entre pays du Nord et pays du Sud. C’est en ce sens que nous situons nos propos dans un contexte où les rapports internationaux, notamment à travers l’aide au développement, se révèlent hégémoniques et inégalitaires.

S’agissant de sa mise en œuvre sur le terrain, l’aide au développement accordée à Haïti a notamment servi à financer des projets qui, dans leur opérationnalisation, visent à solutionner des problèmes spécifiques et des cibles différentes (Lamaute-Brisson, 2015), dont les enfants. Toutefois, ces projets, quels qu’ils soient, sont aussi traversés par des contradictions multiples, rassemblées autour de deux grands enjeux. D’une part, les résultats de ces projets sont en général momentanés et insignifiants (Lahens, 2014 ; Providence, 2015). D’autre part, selon Sarmento (Sirota, 2015), certains de ces projets sont même porteurs de diverses inégalités. Par exemple, il est constaté que la vision locale de l’enfance est marginalisée dans ces projets au profit d’une vision occidentale (Leblanc et Kœnig, 2014).

En somme, l’aide au développement, dont l’objectif déclaré est de favoriser le développement des pays du Sud, engendre, dans une certaine mesure, des conséquences néfastes dans son opérationnalisation. Cette aide entraine des rapports inégalitaires entre pays donateurs et pays récipiendaires (Providence, 2015 ; Voltaire, 2019). Ensuite, cette aide s’accompagne d’effets néfastes sur les populations des pays qui la reçoivent, comme celle haïtienne (Perchellet, 2010 ; Providence, 2015). En ce sens, nous pouvons nous questionner sur la perception de ceux.celles qui opérationnalisent cette aide dans les projets de développement à propos des inégalités qui en résultent. Sont-ils.elles conscient.e.s de ces biais initiaux, ou même des conséquences néfastes de la mise en œuvre de certains projets ? Quelles sont leurs actions et réactions ?

Les écrits scientifiques consultés mettent en lumière des travers de l’aide au développement au niveau global ainsi qu’à l’échelle des structures intermédiaires des projets, comme le rôle des ONG et leurs interventions, notamment en Haïti (Lahens, 2014 ; Lopez, 2015 ; Lubin, 2007 ; Sánchez Gutiérrez et Gilbert, 2019 ; Sondarjee, 2020a ; Sylvestre, 2012). Nous remarquons par contre une absence du point de vue de ceux.celles qui mettent en place ces projets. Nous en savons finalement que très peu sur leur vécu, leur ressenti et leurs perceptions de leurs interventions dans les ONG. Pourtant, leur perspective devrait être capitale dans la formulation, la mise en place et l’évaluation de ces projets. Nous proposons donc d’examiner cette problématique à partir de la perspective des intervenant.e.s locaux.ales. Même s’il existe d’autres points de vue comme celui des bailleurs de fonds, cet article explore une autre face de la médaille : le point de vue des intervenant.e.s dans les projets de développement.

Il s’agira, en premier lieu, de mettre en relief les conditions de mise en œuvre des projets de développement en enfance par des ONG du Nord en Haïti. En second lieu, nous allons mettre en lumière la perception des intervenant.e.s en lien avec les interventions, en particulier leur vision des rapports de pouvoir, perçus ou réels, dans les projets de développement dans le domaine de l’enfance. En troisième lieu, nous allons analyser des pistes de solutions proposées par des intervenant.e.s locaux.ales haïtiens.nes pour rendre les interventions des ONG du Nord plus inclusives. Au final, nous identifions différents types d’inégalités qui traversent l’aide au développement pour l’enfance en Haïti à plusieurs niveaux.

Les projets de développement en enfance en Haïti et leurs inégalités

Les projets de développement qui visent les enfants en Haïti ont pour objectif déclaré d’améliorer leurs conditions de vie car ils vivent dans une situation de pauvreté criante. Selon l’enquête auprès des ménages haïtiens de 2012, 59% de la population haïtienne vivaient sous le seuil de la pauvreté, soit avec 2,41 dollars américain par jour (Pokhriyal et al., 2020). Une grande partie de ces projets de développement dans le secteur de l’enfance en Haïti sont financés par l’aide au développement et mis en place en grande majorité par des ONG du Nord.

Dans cette partie, nous allons d'abord présenter brièvement un portrait non exhaustif des ONG du Nord en Haïti. Ensuite, nous allons rapporter des critiques émises contre les ONG du Nord et leur projet de développement globalement. Enfin, nous nous attarderons aux projets de développement en enfance.

Les ONG du Nord et leurs projets de développement : un nouvel impérialisme

La présence des ONG du Nord en Haïti remonte aux années 1950 après le passage du cyclone Hazel en 1954 (Lamour, 2019 ; Pierre-Etienne, 1997 ; Voltaire, 2019). Leur présence a été renforcé en raison de l’accentuation de la crise économique qui sévissait depuis 1955 dans le pays à partir du début de la politique de libéralisation économique de Jean-Claude Duvalier (Lamartinière, 2019 ; Voltaire, 2019). Ces ONG occupent une place prépondérante dans la desserte des services sociaux de base, car elles sont les principales bénéficiaires de l’aide au développement accordée par les pays du Nord à Haïti (Sánchez Gutiérrez et Gilbert, 2019 ; Lamartinière, 2019 ; Voltaire, 2019) depuis 1995 (Schuller, 2015). Elles évoluent dans moult domaines tels la santé, l’assainissement, l’eau, auprès de divers publics cibles comme les enfants, les jeunes, les adultes et sur des problématiques multiples comme l’égalité de genre, le handicap (Lespinasse, 2016). Il est difficile de déterminer le nombre d’ONG qui œuvrent sur le sol haïtien (Lespinasse, 2016) et encore moins le nombre d’ONG du Nord, car l’État Haïtien n’a pas d’estimation exacte et actualisée sur les ONG qui y interviennent. Cependant, suite au séisme du 12 janvier 2010, le nombre réel des ONG en Haïti a été estimé à environ 10 000 (Coulon, 2010 ; Lamartinière, 2019).

Les ONG du Nord qui interviennent en Haïti sont globalement évaluées de manière négative (Lwijis, 2009 ; Schuller, 2009 ; 2015) et leurs projets de développement sont aussi longuement critiqués par des chercheur.e.s qui s’intéressent aux effets et à la logique des interventions des ONG du Nord (Freeman, 2016 ; Sánchez Gutiérrez et Gilbert, 2019). Les critiques s’organisent autour de trois grandes questions.

D’abord, des chercheur.e.s font un lien entre les ONG du Nord et le capitalisme. Navarro-Flores (2011) pense que les ONG sont des outils qui garantissent l’efficacité et le maintien du modèle capitaliste prôné par les pays occidentaux à travers le développement. Hours et Selim (2011) considèrent que les ONG occidentales se prêtent à un capitalisme philanthropique. Lwijis (2009) et Schuller (2015) sont du même avis dans le cas d’Haïti. En mettant en relief les liens entre néolibéralisme et ONG, Lwijis (2009) soutient que, au cours des années 80, les ONG occidentales étaient des outils idéologiques et politiques de la logique de l’expansion et de la reproduction du capital à l’échelle mondiale. Ce contexte politicoéconomique mondial des années 1980 a favorisé le pullulement des ONG du Nord en Haïti ainsi que le néolibéralisme et les outils qui l’accompagnent comme les programmes d’ajustement structurel (Lwijis, 2009). Pour Schuller (2015), la plupart des ONG occidentales qui interviennent en Haïti soutiennent la mondialisation capitaliste. Tenant compte de ces positions, les interventions des ONG du Nord dans les pays du Sud, en particulier en Haïti, qu’elles soient sous forme de programmes ou de projets, s’alignent dans le sens du maintien et du renforcement de liens impérialistes et de rapports de pouvoir et de dépendance dans lesquels les pays du Sud sont les dominés (Providence, 2020).

Deuxièmement, les projets de développement ont remplacé la mission civilisatrice prônée à travers le colonialisme ; c’est un nouvel impérialisme. Damiano et Desgrandchamps (2020) sont d’avis que le développement, ainsi que ces corollaires comme les projets, participent à une relégitimation des visées civilisatrices des pays du Nord. Brauman (2005) affirme, en se référant à l’aide au développement, à la pratique du développement et aux ONG, que :

[…] à voir les pratiques de ceux qui se perçoivent comme des agents de développement, l’esprit de la « mission civilisatrice » a survécu à la disparition de l’impérialisme colonial. […] Ainsi, par son intitulé même, l’aide au développement réinstitue, sous les auspices de la solidarité, les catégories hiérarchiques héritées de ce passé. (Brauman, 2005, p. 4)

Dans le même sens, ces projets sont considérés par Della Faille (2012) comme l’expression de l’impérialisme des pays occidentaux parce qu’ils sont des espaces où prennent forme des rapports de pouvoir inégalitaires préjudiciables à certains acteurs.rices locaux.ales des pays du Sud, comme les personnes défavorisées et aussi les intervenant.e.s qui interagissent avec ces catégories de la population haïtienne. Ces rapports hégémoniques sont dus en grande partie à la nature impérialiste des liens établis par les pays du Nord avec les pays du Sud. En effet, des pays du Nord financent en grande partie ces projets et programmes depuis 1950 (Thérien, 2001) et dominent dans les relations d’aide internationale qui perpétuent des vestiges de la colonisation (Sondarjee, 2021 ; Sondarjee et Andrews, 2023). C’est le cas, entre autres, des rapports entre les États-Unis, la France, le Canada et Haïti. De manière concrète, ces projets et programmes sont des espaces dans lesquels les Occidentaux définissent les standards du travail et du savoir, les normes culturelles et les règles des relations intersubjectives professionnelles (Sondarjee, 2020a). Ces projets sont alors vus comme des instruments de la nouvelle forme d’impérialisme culturel de l’Occident (Girard, 2014) qui impose sa vision du monde.

Enfin, ces projets et programmes débouchent souvent sur des résultats insignifiants et momentanés en grande partie, en raison de leur décalage avec les réalités locales haïtiennes (Lubin, 2007 ; Sylvestre, 2012 ; Lahens, 2014 ; Lopez, 2015 ; Sánchez Gutiérrez et Gilbert, 2019). Plusieurs chercheur.e.s décoloniaux.ales dénoncent cette situation, car elle traduit une actualisation de la domination coloniale sous des formes modernes plus subtiles (Quijano, 2000 ; Mignolo, 2001 ; Grosfoguel, 2006).

Les projets de développement dans le domaine de l’enfance en Haïti et leurs inégalités

À partir de la littérature consultée, nous avons relevé différents types d’inégalités qui colorent les projets de développement mis en œuvre par les ONG du Nord dans le domaine de l’enfance, globalement et spécifiquement en Haïti. D’abord, ces projets ont tendance à prioriser les objectifs et intérêts des donateurs qui sont parfois différents de ceux locaux. Ensuite, ces projets contribuent dans certains cas à induire des inégalités locales entre des catégories d’enfants. Pour finir, dans leur conception et leur opérationnalisation, ces projets n’impliquent pas forcément les représentations des bénéficiaires.

Premièrement, les réflexions sur le travail des ONG du Nord abordent des inégalités structurelles qu’induisent les projets et programmes mis en œuvre dans des pays du Sud. En effet, ces projets sont liés à des inégalités structurelles dans l’ordre mondial actuel, au sein duquel les pays du Sud dépendent du financement de ceux du Nord et, pour cela, sont contraints de se conformer aux normes internationales (Valentin et Meinert, 2009). Cela aboutit à ce que les pays du Sud évoluent dans une dépendance infantilisée vis-à-vis des pays du Nord (Valentin et Meinert, 2009) qui jouent le rôle des adultes ayant pour tâche de dicter leurs conduites aux gouvernements du Sud perçus comme des enfants. Derrière ces projets se cache l’idée de civiliser les pays du Sud (Villani, 2020) à travers les enfants (Valentin et Meinert, 2009) perçus comme plus faciles à influencer. L’idée n’est pas nouvelle, elle a explicitement été énoncée par l’une des fondatrices de Save The Children Fund (SCF), Eglantyne Jebb : « sans aucun doute les pays plus avancés ont beaucoup à apprendre aux pays plus récents et plus primitifs en ce qui concerne la protection de l’enfance […] » (Droux, 2011, p. 24).

Deuxièmement, le travail des ONG avec les enfants est vu comme un facteur d’exacerbation des inégalités locales. Dans leur tâche, il arrive souvent que les ONG choisissent les enfants avec qui elles travaillent comme représentants de la classe d’enfants. Et ce sont souvent des enfants mieux nantis qui sont choisis pour représenter les enfants les plus vulnérables (White et Choudhury, 2007). Ce choix est fait par ces ONG parce que les enfants retenus comme représentants des enfants défavorisés dans les projets de développement fréquentent des écoles plus cotées et sont capables de mieux s’exprimer (White et Choudhury, 2007), notamment dans la langue des pays donateurs comme le français, l’espagnol ou l’anglais. Dans cette représentation, les enfants choisis ne correspondent pas forcément aux enfants les plus vulnérables, ceux dont les conditions de vie doivent être améliorées. En ce sens, dans une étude réalisée au Bangladesh, White et Choudhury (2007) remarquent que la participation des enfants dans le développement de leur pays par l’intermédiaire des ONG recèle des biais en lien à l’âge, à la classe et au genre. Collins et Wright rapportent que certaines catégories d’enfants, leurs avis et leurs expériences de discriminations ne sont pas considérés par des programmes de développement, en raison de leur genre, de leur race, de leur origine ethnique, de leur religion, de leur langue, de leur sexualité et de leur capacité (Collins et Wright, 2022). En somme, ces interventions entretiennent « les inégalités inhérentes à la condition sociale, au genre, à l’ethnie, au lieu de naissance et de résidence et au sous-groupe d’âge auquel appartient chaque enfant » (Sarmento, 2015 p. 309). Ces inégalités marginalisent davantage les enfants les plus vulnérables dont les voix sont enfouies et les intérêts occultés.

Troisièmement, en Haïti, les projets de développement et programmes des ONG du Nord auprès des familles et des enfants mettent en avant des intérêts occidentaux (Gallié et Marcellus, 2013 ; Schuller, 2015) et pas nécessairement les besoins des personnes ciblées. Ces projets priorisent des objectifs politiques des pays occidentaux (Charles, 2019) et des intérêts de partis politiques des pays occidentaux. Par exemple, le gouvernement de Justin Trudeau priorise le financement d’organisations qui ont une vision libérale féministe (Sondarjee, 2020a). En plus de poursuivre des objectifs désincarnés, les idéologies véhiculées par ces projets et programmes sont décalées de la réalité haïtienne. En effet, le plus souvent ces projets et programmes véhiculent une vision occidentale hégémonique de l’enfance (LeBlanc, et Kœnig, 2014), c’est-à-dire une vision idéalisée de la « bonne enfance » (Valentin et Meinert, 2009) inspirée notamment de la Convention relative aux droits des enfants. Dans cette perception occidentale, les enfants haïtiens sont vus comme des sujets vulnérables, innocents et passifs dans les pratiques de socialisation des adultes (Hoffman, 2014). Cette image d’enfant vulnérable et passif ne concorde pas tout à fait avec les représentations locales des enfants (Bodineau, 2019) qui tendent plus vers l’agencéité. Girard (2017), dans une étude réalisée sur les enfants haïtiens en République Dominicaine, montre que certain.e.s intervenant.e.s ont une vision de victimisation des enfants qui est réductrice. En s’appuyant sur d’autres chercheurs.euses, elle soutient que cette vulnérabilité empêche une lecture de l’enfance qui tient compte de paramètres tels que le genre, la classe sociale, la race dans des contextes socio-culturels spécifiques. En occultant ces paramètres, les projets de développement proposent des réponses qui ne considèrent pas des nuances caractéristiques des réalités locales.

Quatrièmement, avec leurs projets en Haïti, ces ONG tendent à assumer une partie des responsabilités parentales, car elles tendent à éduquer « des parents et des enfants “corrects” » selon des normes occidentales (Valentin et Meinert, 2009, p. 23). Leurs projets établissent ainsi un système hégémonique dans lequel les parents des pays du Sud, dont Haïti, sont vus comme des bourreaux (Pupavac, 2011). Ils édictent des normes d’éducation des enfants à travers des formations aux parents haïtiens. Ces normes découlent d’une vision occidentale des enfants, exprimée en particulier dans la Convention relative aux droits des enfants, et pas nécessairement de celle haïtienne. Par exemple, ces projets insistent sur les droits des enfants tandis qu’en Haïti, en plus des droits, il est conçu dans la pratique que les enfants ont des responsabilités envers leurs parents depuis un jeune âge (Gallié et Marcellus, 2012). En se basant en priorité sur cette convention, ces projets tendent à pathologiser des pratiques culturelles d’éducation parentale des enfants haïtiens.

Enfin, en Haïti, les projets de développement, en général, sont réalisés suivant une approche de haut en bas (Sylvestre, 2012). Certains de ces projets qui visent les enfants sont le plus souvent en inadéquation avec les attentes et les visions des bénéficiaires (Bodineau, 2019). Par exemple, les enfants haïtiens sont appréhendés dans des relations sociales communautaires (Secours Islamique France, 2013) alors que dans la vision occidentale, l’enfance est saisie à travers des valeurs individuelles (Collard et Leblic, 2009). En ce qui a trait aux attentes des bénéficiaires, étant donné que les projets sont en général conçus et mis en œuvre selon une logique du haut vers le bas, la population n’est pas consultée (Voltaire, 2019). De surcroit, il arrive que ces projets échouent étant donné qu’ils ne correspondent pas tout à fait aux représentations et attentes des bénéficiaires (Bodineau, 2019). Plus encore, ces projets et programmes induisent parfois des effets desservant la protection des enfants et empirant même leur situation, en raison de leur paradigme et de leurs stratégies d’intervention se basant principalement sur des principes occidentaux (Bodineau, 2019).

En résumé, le travail des ONG du Nord dans le domaine de l’enfance, à la fois à l’échelle nationale et internationale recèlent des iniquités que ce soit dans la vision de l’enfance et le mode d’organisation des interventions qui impactent lourdement la vie des récipiendaires des projets et programmes.

Cadre d’analyse des données

Cadre conceptuel

Afin d’analyser les données de la recherche, nous avons privilégié le concept de colonialité de l’être. Ce concept a été conçu par Nelson Maldonado-Torres, à la suite d’idées développées par Mignolo. Maldonado-Torres soutient que ce concept émerge d’une forme de subjectivité européenne qui classifie et hiérarchise les êtres humains selon des caractéristiques visibles comme la couleur de peau et le phénotype (Ajari, 2016). Ce processus aboutit à la négation de l’être du sujet non européen (Maldonado-Torres, 2007). C’est Fanon qui, le premier, situe le point de départ de ce concept en identifiant le traumatisme lié à la rencontre avec l’Autre impérial et raciste (Maldonado-Torres, 2007). D’après Maldonado-Torres (2007) :

coloniality of being would make primary reference to the lived experience of colonization and its impact on language […] (p. 242, cité par Ben Soltane, 2019, p. 72)

De la colonialité de l’être, il résulte une manière spécifique de se percevoir, de se projeter, de dégager une intelligibilité du monde qui nous entoure (Ajari, 2016), dans la foulée de l’expérience coloniale et esclavagiste, que ce soit le sujet occidental ou non. Plus particulièrement, du côté du sujet non-occidental, des expériences de déshumanisation et de dépersonnalisation, d’invisibilisation (Maldonado-Torres 2007), de distorsion (Fanon, 2008) sont vécues par les ex-colonisé.e.s, résultat d’un processus de discrimination, de servitude (Mbembe, 2013) et/ou d’aliénation (Fanon, 2008). Ce concept peut être envisagé dès lors comme un prisme à travers lequel il est possible de comprendre et d’envisager l’être du sujet racialisé de manière générale en se référant à ses expériences ordinaires en lien avec son corps et la langue qu’il parle, entre autres.

Dans la réalité haïtienne, ce concept traduit des situations d’iniquités qui se prêtent à une analyse mobilisant aussi le concept de « subalterne ».

Dans cet ordre d’idées, le.la subalterne est défini.e comme celui ou celle qui est rendu.e inaudible (Maillé, 2007) par l’étouffement du discours colonial. Il est l’Autre, l’invisibilisé (Benessaieh, 2010), le sujet colonial - ex-colonial - muselé et opprimé (Spivak, 2009) dans une relation de subordination qui s’appréhende en termes de classe, de genre, de langue, de culture, de « race » (Pouchepadass, 2007) et de rapport Nord - Sud.

Dans notre cadre conceptuel, le sujet subalterne est une dimension de la colonialité de l’être. Elle est une caractéristique du processus qui aboutit à la colonialité de l’être de l’intervenant.e. Les subalternes désignent ceux.celles qui sont infériorisé.e.s, invisibilisé.e.s, et déshumanisé.e.s par ceux.celles qui se construisent comme supérieur.e.s.

Approche méthodologique

L’ethnographie institutionnelle a été développée par Dorothy Smith à partir des années 1970 pour rendre compte des expériences, des savoirs pratiques des femmes en se plongeant dans leurs pratiques quotidiennes, leurs faits et gestes, tout en scrutant l’institutionnel. Pour ce faire, elle considère l’enchevêtrement du champ expérientiel et du champ institutionnel (Malbois et Barthélemy, 2018). L’objectif de cette approche méthodologique est de saisir l’expérience des individus au niveau local tout en considérant le contexte extra-local qui coordonne le quotidien de ces individus (Smith, 1987).

Plusieurs raisons justifient le choix d’une telle approche méthodologique : elle accorde une importance capitale à l’expérience des individus, elle s’intéresse aux rapports de pouvoir, nommés rapports de régulation (Smith, 1993) et aux conséquences qui en découlent.

Afin de collecter les données, nous avons privilégié trois méthodes : l’entrevue semi-directive, l’analyse documentaire et l’observation participante. Les entrevues ont été menées avec des intervenant.e.s locaux.ales qui se situent tout le long de la chaine de réalisation des projets : responsables de bureau, coordonnateurs.rices de projets, animateurs.trices, agent.e.s de terrain, tou.te.s recruté.e.s dans cinq ONG, qui seront ici nommées A, B, C, D et E[1].

Les intervenant.e.s ont été choisi.e.s en fonction des critères suivants :

-

Être un.e intervenant.e de première ligne ou d’encadrement, d’origine haïtienne.

-

Travailler pour une ONG du Nord qui met en œuvre des projets de développement qui ciblent les enfants en Haïti.

-

Avoir au minimum un an d’expérience d’intervention dans des projets de développement avec les enfants.

Nous avons interviewé quinze intervenant.e.s locaux.ales (4 femmes et 11 hommes) de mars 2021 à septembre 2021. Les entrevues ont duré entre 59 minutes et 4 heures. Au départ, il s’agissait de recruter dix enquêté.e.s, mais nous avons élargi notre échantillon à quinze car beaucoup d’intervenant.e.s ont été intéressé.e.s par notre recherche. Même avec cet échantillonnage restreint, la recherche demeure pertinente car nous avons privilégié un processus de triangulation des données, en plus d’un processus itératif entre les différents types de données recueillies (observation participante, analyse documentaire et entrevue semi-directive).

Les ONG du Nord dans lesquelles les intervenant.e.s ont été recruté.e.s ont leur bureau localisé dans de grandes villes comme Port-au-Prince, Jacmel et Les Cayes.

Nous avons aussi analysé des documents provenant de sept projets de trois ONG du Nord, en plus de leurs politiques (harcèlement, genre, fraude, et cetera) et de leur code de conduite. Nous nous sommes intéressées à la langue de ces documents, aux visions idéologiques véhiculées, aux types d’activités mis de l’avant par les projets ainsi qu’à la position des multiples parties prenantes dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets.

Nous avons réalisé quatre observations participantes avec trois intervenant.e.s dont deux qui ont pris part aux entrevues. Ces observations ont porté sur la manière dont les sujets se donnent à voir par leurs paroles, la construction de leurs discours, mais aussi par leurs gestes, leurs attitudes et leurs regards. Nous nous sommes, de ce fait, concentrées sur les faits, les actions, les paroles, les gestes, les ambiances, les décors, les évènements, les objets ainsi que sur les interactions qui se sont donnés à voir tout au long de notre observation des activités des enquêté.e.s. Ces observations ont duré entre une et cinq heures.

Dans les sections qui vont suivre, nous mettons en relief les rapports de pouvoir qui marquent les projets de développement dans le domaine de l’enfance et leurs effets, en nous référant aux documents et aux points de vue des intervenant.e.s.

Le point de vue des intervenant.e.s locaux.ales à propos des inégalités des projets de développement

Dans cette section, nous présentons les intervenant.e.s consulté.e.s. Ensuite, nous nous attardons à leur compréhension des rapports de pouvoir qui teintent les projets et les actions qu’ils.elles mettent en place pour riposter contre ces rapports de pouvoir.

Présentation des intervenant.e.s

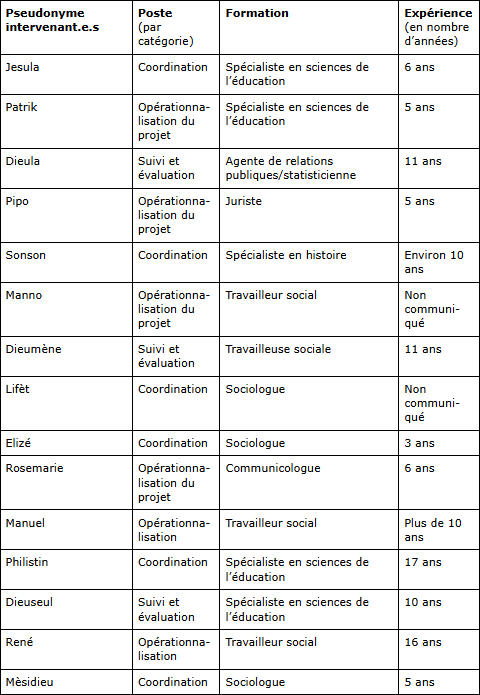

Les intervenant.e.s interviewés ont un profil varié (tableau 1).

Tableau 1

Profil des intervenant.e.s interviewé.e.s, Haïti, mars à septembre 2021 (N = 15 personnes)

Selon nos entretiens, plusieurs raisons ont poussé ces intervenant.e.s à travailler auprès des enfants dans les ONG du Nord. C’est en général une combinaison de raisons altruistes et économiques, car une grande partie de la population haïtienne est au chômage ou en sous-emploi. Selon l’Agence de Développement Économique (2023), le chômage et le sous-emploi impactent 60% de la population haïtienne. Aussi, après le secteur étatique, celui des ONG est très attrayant pour les diplômé.e.s haïtien.ne.s, surtout ceux.celles en sciences humaines qui veulent faire carrière dans les domaines de leur formation.

Deux tendances opposées se dégagent quant à la signification de ce travail dans des ONG du Nord avec des enfants en situation défavorisées, indépendamment des raisons qui les ont amenés à intervenir auprès des enfants. D’un côté, neuf (9) intervenant.e.s pensent que leur travail apporte du changement dans la vie des enfants. De l’autre, six (6) intervenant.e.s pensent au contraire que c’est un travail qui reste en surface, et qui n’apporte pas de résultats durables aux situations de précarité et de vulnérabilité dans lesquelles se retrouvent des familles haïtiennes. Il est important de noter que les motivations de travail dans les ONG du Nord des intervenant.e.s varient, en particulier celles des intervenant.e.s pour qui le travail dans les ONG du Nord n’induit pas d’effets durables. Certains y travaillent par engagement social (3 intervenant.e.s), d’autres pour des raisons économiques (2 intervenant.e.s) et un en raison d’une expérience intime dans son enfance (1 intervenant).

Les rapports de pouvoir dans les projets de développement selon les intervenant.e.s rencontré.e.s

À partir des documents de projets et des propos des intervenant.e.s, nous sommes parvenus à identifier les types de rapports de pouvoir qui se jouent entre les différent.e.s acteurs.rices des projets de développement des ONG du Nord concernées par la recherche.

La visée de cette partie est d’analyser des propos des intervenant.e.s et des données recueillies de l’analyse documentaire sur la configuration des rapports de pouvoir hégémoniques des ONG dans leur travail et les stratégies qu’ils.elles utilisent pour contrebalancer ces rapports.

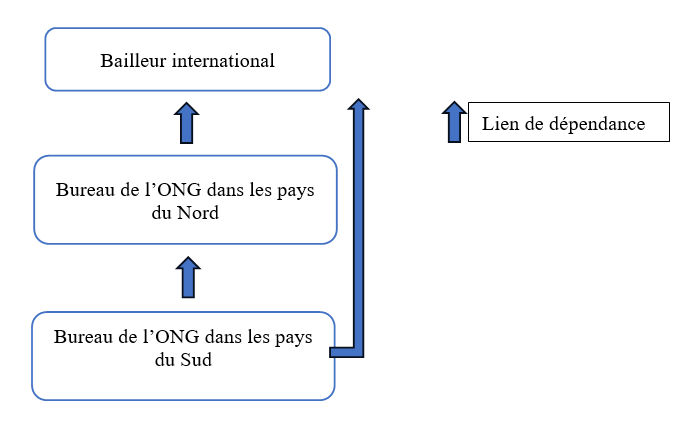

Entre les bailleurs de fonds, les bureaux du Nord et ceux du Sud se dessinent des relations de pouvoir asymétriques (figure 1), puisque le bureau du Nord dépend des financements du bailleur international et le bureau du Sud dépend à la fois du bailleur international et du bureau des pays du Nord.

Figure 1

Pyramide des rapports de pouvoir entre acteurs.rices internationaux.ales et acteurs.rices locaux.ales

Les rapports hiérarchiques déséquilibrés entre les acteurs.rices locaux.ales et ceux.celles internationaux.ales, autrement dit entre les bailleurs internationaux, les bureaux du Nord et ceux du Sud en termes d’inégalités se traduisent par : la préséance d’instruments et d’approches internationaux/occidentaux comme la vision occidentale de l’enfance qui se dégage de certains paramètres de la Convention des droits de l’enfant tels l’âge (Girard, 2019) ; la minorisation de la langue parlée et écrite par la majorité des personnes concernée.s par ces projets ; et la marginalisation des intervenant.e.s, surtout dans les espaces décisionnels. Toutefois, malgré les nombreuses inégalités rapportées, ces intervenant.e.s font preuve d’agentivité dans leur travail au bureau et auprès des communautés à qui ils.elles apportent du soutien. Ces intervenant.e.s posent des actions qui discutent, selon eux.elles, les rapports déséquilibrés du fonctionnement des ONG, par exemple l’utilisation de la langue créole dans les communications officielles.

La vision occidentale dans les projets de développement en enfance et les initiatives des intervenant.e.s locaux.ales

Les projets de développement et les politiques des ONG du Nord sont orientés par des instruments internationaux tels que les Objectifs de Développement Durable (ODD), le Cadre international des droits humains, la convention relative aux droits de l’enfant (1995) et d’autres conventions qui s’adressent à des problématiques spécifiques. La politique d’inclusion consultée dans l’ONG A déclare que son travail s’ancre dans le Cadre international des droits humains et des principes internationalement reconnus, tels que la non-discrimination. Le document stipule aussi que son engagement est axé sur des normes internationales et régionales, en particulier la Convention internationale des droits de l'enfant (1995), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1981) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2009). D’autres documents internationaux guident le travail de cette ONG avec les enfants comme les énoncés des Objectifs de développement durable (ODD). Bref, sur papier, le travail de cette ONG est orienté par des instruments juridiques internationaux et régionaux tels le Cadre international des droits humains, la Convention relative aux droits des enfants, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui ont été signé par Haïti. Cependant, parfois, ces conventions sont adoptées par des pays du Sud parce que c’est une condition pour obtenir du financement des pays du Nord (Charles, 2019 ; Milani, Baran et Brass, 2019).

Mais, les documents et politiques d’orientation privilégiés dans les projets de développement ne reflètent pas forcément le vécu et la perception de ceux.celles à qui ils sont destinés selon certain.e.s intervenant.e.s. C’est ce qu’affirme Patrick :

Bon, au niveau élevé, je sais qu’ils ont un ensemble de choses qui sont déjà dans leurs têtes. […] Par exemple, une institution internationale qui a sa politique internationale ne prend pas en compte la réalité de chaque pays. Une organisation qui vient des États-Unis, de l’Angleterre, de l’Allemagne ou d’un pays comme le Canada, ils ont des choses propres à eux. Ils ne vont pas s’adapter à ton milieu. C’est à toi de t’adapter parce qu’ils ne vont rien changer.

Dieumène est du même avis que Patrick. Elle se questionne sur l’adéquation de certains éléments des politiques institutionnelles qui orientent les activités. Elle rapporte une expérience vécue dans son travail :

Parmi ces politiques, il y en a qui n’ont rien avoir avec nous. Nous faisons des activités qui portent sur la violence en ligne que A défend. C’est bien, c’est très important, mais en Haïti 80 à 90% des familles n’ont pas accès à l’électricité. […] Une activité sur la violence en ligne est-ce qu’elle est vraiment bénéfique aux enfants et jeunes filles ciblées ?

Cette marginalisation des visions locales, à notre avis, s’explique en grande partie par l’absence de la participation des récipiendaires dans la conception des projets. En effet, dans l’approche descendante (top down) des projets de développement, nous ne pouvons pas parler de réelle implication des communautés : « parce qu’il y a des solutions qui sont apportées aux communautés, les gens n’y ont pas participé. Elles ne vont faire aucune différence dans la communauté. » (Manno).

Au cours de ces entrevues, des participant.e.s soulignent que ces projets tendent plutôt vers la satisfaction du bailleur. Par exemple, c’est le cas d’Elizé qui soutient : « C’est comme si le bailleur c’est lui le boss, et tu vois la tendance de l’ONG, c’est vers la satisfaction du bailleur. »

Certain.e.s intervenant.e.s en constatant le peu, pour ne pas dire l’absence, d’implication des communautés haïtiennes dans la conception et l’opérationnalisation des projets, remédient autant qu’ils.elles peuvent à cette situation. Voici quelques exemples :

Sonson a travaillé au niveau de la coordination de projet dans une ONG du Nord. L’une de ses tâches était de rédiger des documents de projet. Dans la réalisation de sa tâche, il a exploité un interstice afin de consulter les personnes qui étaient ciblées par le projet dans le but de promouvoir leur participation et leur vision dans la conception du projet. Il révèle :

Tu sais ce que je fais. Je me souviens que dans A, j’écrivais un projet pour l’Union européenne sur la question de la gouvernance locale. Ce que je m’étais assuré de faire, c’est que, même si nous avions un chronogramme de design , je m’étais assuré d’avoir une mission dans la zone où les activités devront avoir lieu. J’ai dit si je ne pouvais rencontrer tous les gens par petits groupes, j’ai fait un focus group pour écouter ce qu’ils avaient à dire. J’ai fait une grosse réunion. Nous avons rassemblé les gens, environ 40. Mais, nous les avons rassemblés en petits groupes. Et puis nous avions d’autres personnes qui nous avaient accompagnés dans la mission. Chacun a travaillé avec un groupe. Nous nous sommes assurés que les gens ont parlé. Nous avons pris des notes sur des flip chart , sur des ordinateurs. Nous avons ramassé leurs idées, nous les avons comparées avec des documents que d’autres organisations ont produits sur la zone. Et parfois, tu ne peux pas minimiser cela, parce que les organisations locales ont écrit des documents aussi. Nous avions écrit un projet qui était correct.

D’autres décisions sont prises par des intervenant.e.s dans le but de garantir l’adéquation des projets avec la réalité locale. Toutefois, ces décisions sont prises dans certaines conditions. D’abord, ces décisions doivent se prendre en équipe. Ensuite, il est possible pour certain.e.s intervenant.e.s de favoriser l’adéquation des projets avec la réalité locale en suggérant des modifications aux projets descendants s’il n’y a aucune possibilité que ces projets soient réalisables dans l’état proposé par les bailleurs. Philistin rapporte une expérience vécue en ce sens : « Si le projet n’est pas pertinent, nous devons chercher dans quel niveau nous pouvons le travailler pour le rendre pertinent. […] quand le bailleur est flexible, nous essayons d’apporter des changements […]. Nous essayons alors de les [projets] adapter. »

Ensuite, la vision occidentale imposée dans les projets, par les codes de conduite, par la manière de mettre en œuvre les activités, notamment dans les formations que les intervenant.e.s reçoivent et doivent dupliquer, n’est pas unanime. Par exemple, Elizé rapporte que dans l’une des formations, il a été demandé aux intervenant.e.s d’affirmer aux bénéficiaires que les enfants ne sont pas une garantie de richesse pour les parents dans leur vieillesse alors que dans le contexte haïtien certaines personnes, surtout du milieu rural, ne bénéficient pas d’une assurance sociale ou d’une retraite. Ces parents investissent dans leur enfant et s’attendent à ce que leurs enfants les prennent en charge dans leur vieillesse. Quelques intervenant.e.s décident de ne pas animer des formations qui véhiculent des visions occidentales qui ne correspondent pas aux valeurs sociales et culturelles de la communauté ou aux leurs. Il faut dire que cette décision dépend de la catégorie d’emploi occupée par l’intervenant.e. Elizé, coordonnateur de projet, précise : « ils [les bureaux internationaux] viennent, ils te donnent un document, et te disent quoi dire sur le terrain. […] Moi personnellement, je m’arrange pour ne pas aller le dire. »

Dans leurs interventions auprès des communautés haïtiennes, les intervenant.e.s s’impliquent en priorisant les ressources locales (Patrik, Dieula). Ils.elles vont intégrer des ressources locales dans la réalisation des activités comme l’exprime Dieula :

Par exemple, quand on fait les activités, si nous nous rendons à Torbeck, nous nous assurons que le service traiteur vient de Torbeck. Donc, tout ce qu’on fait dans la zone, on s’assure le plus que possible que tout provient de cette zone. Ce n’est pas nous qui venons avec les affaires.

Aussi, ils.elles vont impliquer la communauté dans la réalisation des activités afin d’y inclure leur point de vue et d’aboutir à un résultat plus durable et qui respecte le mode de vie et la vision des bénéficiaires. Dans l’un des projets qu’il coordonnait, Elizé rapporte :

Parfois, les activités ne sont pas exactement comme dans le projet, mais elles sont intéressantes. Je te donne l’exemple d’une école qui m’a marqué. […] Une école devait bénéficier de la construction d’un mur, car elle était trop proche de la mer. Mais, l’argent du projet n’était pas suffisant. […] l’école ne disposait pas assez d’argent pour y contribuer. Je me suis arrangé, j’ai parlé au directeur. Celui-ci a rencontré les parents et les a convaincus d’y participer financièrement. Nous avons construit un mur en pierre plus durable.

Les interventions de ces intervenant.e.s qui prennent en compte les ressources communautaires témoignent d’une vision qui place en son sein le respect des situations locales.

La priorisation de la langue des pays du Nord dans les projets de développement

Haïti a deux langues officielles, le français et le créole. En Haïti, le créole est parlé par toute la population qui est estimée à 11 905 897 (Institut Haitien de Statistique et d’Informatique [IHSI], 2021), tandis que le français est parlé par 10% de la population (Tontongi, 2021 dans Laforêt, 2023) dont environ 3%, soit 339 204 personnes, qui parlent le français couramment (DeGraff, 2020). Le français en Haïti s’illustre comme une langue élitiste qui induit un rapport hiérarchique entre la bourgeoisie et les classes populaires (Agenor, 2013). L’usage du français dans l’administration haïtienne et le système éducatif, entre autres, marque une exclusion de la classe populaire (Agenor, 2013) et induit une hiérarchisation où la langue créole, parlée par la majorité des haïtien.ne.s, est marginalisée (Agenor, 2013).

Les ONG consultées, pour leur part, utilisent les langues française ou anglaise dans leurs différentes communications : les narratifs, les cadres logiques, certains rapports d’avancement et certaines évaluations sont soit en français, soit en anglais, des langues d’expérience de colonisation et d’occupation. De plus, les documents en virtuel comme les plateformes dédiées aux formations pour les employé.e.s sont aussi dans des langues étrangères comme l’anglais et l’espagnol. Parmi les documents consultés, il y en a qu’un seul en créole. Cela peut se traduire par de réelles conséquences négatives sur le travail de l’intervenant.e. Ce choix est vécu comme une imposition par ces intervenant.e.s. Les langues utilisées dans les documents et les formations peuvent constituer une barrière au travail de plusieurs intervenant.e qui ont une faible maitrise du français ou de l’anglais. Ceux.celles-ci expriment être contraint.e.s de communiquer dans la langue imposée par l’ONG et/ou le bailleur à travers les courriels officiels et les rapports de projets. Les propos de certain.e.s intervenant.e.s sont éloquents à ce sujet :

Sincèrement, des fois, quand tu prends conscience de cela, tu te dis vraiment que nous fonctionnons à l’envers, si je peux le dire ainsi. Parce que tu réfléchis en créole, tu fais tout en créole, puis tu es obligé de choisir l’anglais et le français pour communiquer. (Dieumène)

Bon, la première chose, c’est que probablement les formations ne sont pas faites en créole. Elles sont toujours faites en français, même si on sait que le français est une langue officielle. On interpelle donc les gens à parler français. Ce qui fait que parfois, une personne aimerait participer à la formation, elle a peur que si elle fait une faute, on rit d’elle. Ce qui fait que même si elle a des idées géniales à proposer, elle est bloquée (Lifèt)

Mèsidieu parle de son inconfort du fait d’être obligé de s’adapter à la langue du bailleur :

Ils m’ont imposé l’anglais, si je ne sais pas parler l’anglais, j’aurai besoin de traduction. Tu comprends. C’est une guerre de culture, quoi. Communiquer en anglais, je suis obligé parce que je prends son argent pour réaliser les projets. Je suis obligé d’être d’accord, mais le plus souvent, je ne me sens pas à l’aise.

L’usage du français ou de l’anglais dans les documents de l’ONG a également un impact sur le travail des intervenant.e.s auprès des communautés. Manno explique les conséquences de cette situation dans son travail sur le terrain : « tu es obligé d’adapter la formation en créole, et prendre des exemples de ton milieu pour que les gens de la localité puissent comprendre. » Les projets de développement ciblent en particulier les personnes défavorisées qui font partie de la classe populaire.

En raison de cette imposition de la langue, des intervenant.e.s ont développé des stratégies de résistance. Nous comptons l’usage de la langue créole par des intervenant.e.s dans les communications officielles de l’ONG comme les courriels et dans la rédaction de documents de projet en créole. Cette stratégie est évoquée par plusieurs intervenant.e.s dont Sonson qui déclare : « Et puis, nous parlons en créole. Nous écrivons en créole, même les courriels officiels. Puis, nous faisons nos réunions en créole ». En plus de rédiger en créole, Sonson s’exprime en créole lors de rencontres qui réunit du personnel international et national. Il confie :

Quand nous nous rendons dans les grandes réunions. Les gens peuvent parler en français, mais moi je parle en créole. Mais, c’était un complexe. […] Pourquoi je suis dans mon pays, je ne peux pas parler créole ? L’Américain, il parle anglais, il parle une seule langue. En général, il n’en parle pas d’autre [dans les réunions]. Tu comprends. […]

Un traitement inégal du personnel local par l’ONG du Nord

Dans les entrevues avec la majorité des intervenant.e.s, nous remarquons qu’il y a une différence de traitement entre le personnel international et le personnel local. Lifèt explique : « il y a un ensemble d’ONG qui existent, je ne vais pas faire de nom, ce sont de grosses ONG. Un traitement pour le staff national, un traitement pour le staff international ». Cette différence de traitement vaut dans plusieurs aspects du fonctionnement de l’ONG, aussi bien à l’échelle économique que sociale. Deux intervenant.e.s affirment :

Quand viennent les consultants internationaux, toi qui es sur le terrain qui fait tout le travail, toi tu ne perçois même pas 5 % de ce qu’il gagne. J’ai fait plusieurs expériences de la sorte. Donc, un consultant vient, on lui paie 7000, 8000, 10 000 dollars américains. Toi, tu gagnes moins de 1000 dollars [américains]. (Dieumène)

Quand une équipe vient ici, elle ne parle pas français. L’ONG lui donne un traducteur. Mais, ils s’attendent toujours que toi tu parles français, anglais et espagnol. Tu dois parler toutes les langues, alors que c’est le même poste, et la même ONG. (Dieula)

Nous relevons aussi qu’au-delà de ce traitement inégal, la parole de l’intervenant.e local.e n’est pas écoutée et valorisée par l’ONG. Manuel a occupé plusieurs postes d’intervenant.e.s dans l’ONG pour laquelle il travaille. Il explique une expérience d’exclusion vécue quand il était agent de terrain :

Ce sont des gens, par exemple, comme souvent ils font leurs activités à l’hôtel Decameron[2]. Ils envoient des lettres à la directrice du bureau. Ils envoient des lettres à des personnes qui n’ont rien à voir avec la question de protection des enfants, avec des interventions de protection des enfants. Pourquoi ? Parce que c’est à l’hôtel Decameron, l’employé subalterne ne peut pas y être, par exemple l’agent de terrain. J’en parlais à un autre collègue, comme c’est au Decameron, pendant une semaine, les gens y dormiront, mangeront, donc les petits employés qui travaillent sur le terrain, qui connaissent la réalité, qui ont les informations [ne sont pas invités]. (Manuel)

En n’étant pas invité à des rencontres décisionnelles, le point de vue de l’intervenant.e n’est pas pris en compte dans les décisions qui seront entérinées. L’intervenant.e est impuissant.e. En abordant les difficultés qui jalonnent son travail, Rosemarie témoigne :

Il est frustrant de donner des résultats par rapport à ce dont tu disposes. Mais, c’est ta responsabilité. Les communautés peuvent ne plus vouloir collaborer. Mais nous n’avons pas de pouvoir de décision pour dire que nous allons modifier ce qu’on nous a donné à faire. Il faut qu’on obéisse à l’ONG.

Selon nous, ce traitement établit des liens hiérarchiques verticaux entre les différent.e.s acteurs.rices du système de l’aide internationale. Cette hiérarchisation est problématique, car elle accorde des privilèges au personnel international au détriment du personnel local.

Pour contrer ces traitements vécus comme des injustices, des intervenant.e.s posent des actions de contre-pouvoir et défient l’ostracisation vécue en raison du traitement inégal accordé par des ONG. Sonson explique :

Mais moi, comme personne, je ne laisse personne user de mythe pour me dominer parce que je suis Haïtien, j’ai étudié l’histoire. Avec toute la gentillesse que cela exige, parfois je demande aux gens [la hiérarchie internationale] de relativiser. Je leur pose des questions sur les questions qu’ils me posent pour savoir exactement ce qu’ils veulent comprendre. Puis, quand ils font quelque chose d’inacceptable, je le leur dis. Par exemple, j’ai fait un rapport, ils ont éliminé des parties dedans et ont ajouté les leurs. Puis, eux-mêmes me posent des questions sur les parties qu’ils ont mises. J’ai dit non, vous vous trompez. Finalement, ils me disent que ce que j’avais mis auparavant était bon, je peux les laisser. (Sonson)

Pour nous, les actions prises par Sonson vont dans le sens d’une reprise de pouvoir sur son travail professionnel au sein de l’organisme. Selon nous, il tente de rétablir un équilibre en raison du sentiment d’injustice vécu et découlant du traitement de l’ONG.

En plus, des intervenant.e.s se mettent à la disposition de la communauté et agissent selon leurs convictions. Ils.elles vont au-delà de ce que proposent les projets de développement. Ils.elles deviennent des personnes ressources pour la communauté, les référant à d’autres organismes en fonction de leurs difficultés. Par exemple, ils.elles animent des formations qui n’étaient pas prévues dans les documents de projet à l’endroit des Organismes communautaires de base (OCB) de la communauté. Ils.elles le font en fonction des diagnostics participatifs avec l’organisme. Ceci, dans le but de renforcer et d’autonomiser les communautés haïtiennes. Patrik précise :

C’est ce qui fait que nous, dans le cadre de notre travail, les OCB nous les renforçons. Nous leur donnons des séances de formations sur la question de protection des enfants, sur d’autres thématiques aussi. Une manière pour qu’elles les retransmettent dans la communauté.

René a été impliqué dans des projets qui se réalisaient en collaboration avec des églises :

J’aime le dire, un projet a ses composantes, le temps, le coût et les résultats à fournir. Maintenant, c’est à toi de savoir que tu peux aller au-delà de ces résultats. Et moi, je ne considérais pas seulement que c’était uniquement un emploi dans le sens qu’il y avait des églises qui avaient besoin d’une formation, j’allais en animer après la fin du projet.

Les propos recueillis auprès des participant.e.s témoignent d’un ensemble d’inégalités vécues dans leurs pratiques au sein des ONG. Au niveau idéologique, les ONG privilégient une vision occidentale des problématiques dans la conception et la mise en œuvre des projets. Ensuite, les langues choisies, que ce soit dans les documents de projets, les formations en papier et sur les sites internet, sont des vestiges de colonisation (le français et l’espagnol) ou d’occupation (l’anglais). Pour finir, le traitement accordé au personnel local traduit une injustice criante qui le désavantage par rapport au personnel international. Toutes ces inégalités ne sont pas forcément rapportées aux bailleurs de fonds ou aux bureaux internationaux de manière formelle. D’ailleurs, les intervenant.e.s ne disposent pas formellement d’espace pour mettre en évidence les inégalités qu’ils.elles vivent. En dépit de ces inégalités, ils.elles proposent une autre manière d’intervenir qui tend vers le respect.

En somme, en se référant aux entrevues que nous avons recueillies, les rapports sociaux développés par les acteurs.rices internationaux.ales à l’égard de ceux.celles locaux.ales se sont révélés asymétriques, injustes et ont entraîné des répercussions négatives sur l’expérience des intervenant.e.s. Pour autant, toutes les inégalités vécues ne découragent pas ces intervenant.e.s qui mettent en place des espaces de contre-pouvoir en faisant preuve d’originalité.

En plus de prendre des initiatives, plusieurs intervenant.e.s émettent des propositions qui forment un cadre d’intervention politique et idéologique axées sur l’équité.

Un cadre d’intervention équitable

À partir de données recueillies, nous avons relevé que le cadre d’intervention proposé par les intervenant.e.s porte sur de multiples aspects et propose une intervention qui met de l’avant les valeurs, coutumes et réalités locales que ce soit du côté des acteurs.rices locaux.ales ou internationaux.ales. Tou.te.s les intervenant.e.s rencontré.e.s abordent le rôle de l’État haïtien dans l’intervention auprès des enfants, notamment en souhaitant le renforcement de l’État haïtien pour qu’il ait les capacités à accomplir son travail dans de meilleures conditions et au bénéfice des communautés haïtiennes. Les propositions qui s’adressent à l’État haïtien touchent toutes les phases des interventions, de la localisation des ONG à l’évaluation des projets. Ces intervenant.e.s proposent que ce soit l’État qui oriente les ONG et qui évalue les projets réalisés. Ils.elles proposent aussi que l’État haïtien priorise les OCB pour les interventions dans les communautés haïtiennes. Patrick affirme en ce sens :

Il [l’État haïtien] devrait superviser les activités pour voir si cela rentre vraiment dans nos objectifs en tant qu’Haïtien, est-ce que vraiment ce qui va être dit, est-ce que vraiment c’est ce dont la communauté a besoin. (Patrik)

Hormis l’État haïtien, les OCB sont tout aussi importantes dans l’intervention auprès des enfants selon la majorité des intervenant.e.s.

D’après moi, je crois que les associations communautaires de base, ce sont elles qui devront être, après l’État, les piliers fondamentaux dans la protection [des enfants]. Parce que les ONG ne font que passer, elles sont éphémères dans une communauté. Elle peut juste avoir un projet dans telle zone. Le projet dure un an, deux ans. Il se peut qu’elles ne reviennent jamais dans la zone. Mais, l’organisation de base, ses structures locales sont celles qui vont rester dans la communauté. Ce sont elles, les parents des enfants, ce sont elles les leaders de la communauté. Elles devront avoir un rôle principal à jouer dans la protection des enfants. (Patrik)

L’autre acteur important dans les projets de développement et qui est concerné par les suggestions des intervenant.e.s est les ONG du Nord. Des propositions des intervenant.e.s auprès des ONG insistent sur un changement de paradigme. Mèsidieu exprime son avis comme suit :

Moi, je leur conseille de faire des projets durables et ces projets doivent provenir de la communauté. En plus, il faut que ce soit les personnes qui vivent dans la communauté qui doivent identifier leurs besoins. Ce n’est pas à nous [les ONG] de leur dire voilà les besoins que vous avez, voilà le support dont vous avez besoin. (Mèsidieu)

Nous pensons que ces intervenant.e.s proposent aux ONG de partir de la voix, du regard et de la compréhension des communautés haïtiennes de leurs problèmes afin de prévoir des solutions qui ne soient pas décalées de leur contexte et de leur vision du monde. Ils.elles leurs suggèrent une intervention basée sur l’écoute et le respect de l’Autre, en tenant compte des différentes visions du monde des multiples acteurs.rices en présence.

Discussion : Les inégalités sociales dans les projets de développement en Haïti et l’agentivité des intervenant.e.s

Dans le fonctionnement des ONG du Nord, il se produit des inégalités sociales et économiques. La manière dont l’ONG du Nord traite les intervenant.e.s locaux.ales se confond à des pratiques de hiérarchisation et en particulier de « subalternation ». D’abord, il y a le double système de rémunération (Maclachlan et Carr, 2005) préjudiciable aux locaux.ales. Ensuite, nous constatons la prévision d’accommodement linguistique pour le personnel international, alors que le personnel local ne bénéficie pas de ce privilège. Pour finir, les espaces décisionnelles ne sont pas toujours ouvertes à une catégorie d’intervenant.e.s qui côtoient étroitement les bénéficiaires des projets. Ces faits portent à se questionner sur l’égalité entre ces deux types de personnel.

Les inégalités soulignées font que les intervenant.e.s locaux.ales vivent de la marginalisation et un sentiment d’injustice au sein de l’ONG du Nord pour lesquelles ils.elles travaillent. Ces inégalités et les conséquences qu’elles occasionnent participent à des injustices sociales et économiques envers les acteurs.rices locaux.ales, alors que justement ces ONG sont censées lutter contre les injustices. En fait, ces situations révèlent un manque de cohérence entre les missions déclarées de ces ONG et leurs actions réelles auprès des communautés haïtiennes. Cela est d’autant plus vrai qu’elles portent atteinte aux intervenant.e.s locaux.ales en invisibilisant leurs savoirs dans les projets car ils.elles ne peuvent y apporter aucune modification malgré leurs constats sur le terrain. Ces inégalités et injustices contribuent à renouveler des rapports de domination entre acteurs.rices internationaux.ales des pays du Nord et acteurs.rices locales.

Par ailleurs, soulignons que l’origine sociale des intervenant.e.s participe à certaines difficultés rencontrées, dont celles liées à la langue. En effet, certain.e.s intervenant.e.s ont eu accès à une éducation scolaire prestigieuse dans des écoles privées comme des écoles congréganistes ou dans des écoles publiques comme des lycées dites réputées. Cependant, la plupart de ces intervenant.e.s ont des origines plus modestes et ont fréquenté des écoles de moindre qualité. Il en résulte de cette fréquentation, liée à des inégalités socio-éducatives, des difficultés avec les langues comme le français ou l’anglais.

Les inégalités et injustices sociales vécues par ces intervenant.e.s ont fortement des liens avec le fonctionnement structurel néocolonial de la société haïtienne. Le processus de subalternation opéré par le traitement accordé aux employé.e.s locaux.ales rappellent le processus de hiérarchisation (Quijano, 1999 ; Quijano, 2015 ; Ajari, 2016) mis en place par la métropole française au cours de la période coloniale d’Haïti (1630-1804). Durant la période coloniale, un classement des individus, basé sur la « race » ou les caractéristiques phénotypiques, a été réalisé par la métropole dans la colonie Saint-Dominguoise. En haut de l’échelle coloniale (1734-1804) se situaient les blancs, au milieu se retrouvaient les mulâtres[3] et en bas se localisaient les esclaves noirs (Labelle, 1987 ; Déus, 2018 ; Casimir, 2018). De nos jours, la manière dont se pratique cette hiérarchisation dans les projets de développement analysés prend en compte l’origine géographique des acteurs.rices (Nord versus Sud), entre autres. Par rapport aux employé.e.s locaux.ales, ceux.celles internationaux.ales jouissent de nombreux privilèges sociaux et économiques (Sondarjee, 2020b). Les idées, la vision de la catégorie locale sont marginalisées au profit de celles occidentales dans les projets de développement.

Les solutions qui découlent de cette vision occidentale ne sont pas forcément adéquates aux réalités de ces communautés. Nous constatons alors que, d’un côté les projets de développement sont censés lutter contre les inégalités sociales, mais de l’autre ils exacerbent des inégalités sociales à l’égard des intervenant.e.s locaux.ales.

En dépit de cette subalternation, nous avons noté que plusieurs intervenant.e.s posent des actions de contre-pouvoir et émettent des propositions pour des interventions plus ancrées dans la réalité des acteur.rices locaux.ales dont les bénéficiaires des projets de développement. Les différentes initiatives prises par les intervenant.e.s témoignent de leur agentivité et de leurs capacités à explorer les marges de manœuvre dont ils.elles disposent selon leur position dans l’ONG et la nature des contraintes qu’ils.elles rencontrent dans leur travail. En prenant en considération la dynamique et la vision locales, le cadre d’intervention proposé par ces intervenant.e.s impulse des actions qui auront des effets bénéfiques à long terme sur les problèmes sociaux des communautés haïtiennes. Autrement dit, les initiatives et les propositions des intervenant.e.s vont dans le sens d’un développement durable qui valorise les ressources locales.

Par ailleurs, l’analyse des initiatives des intervenant.e.s locaux.ales donne à penser que ces initiatives vont dans le sens du respect des droits fondamentaux de la personne. D’abord, les diverses actions entreprises par les intervenant.e.s, face aux inégalités sociales causées par le mode de fonctionnement des ONG du Nord vont dans le sens d’une reprise de pouvoir. En ce sens, ces initiatives viennent nourrir leur estime de soi et promeuvent le bien-être durable des communautés locales. En effet, les intervenant.e.s sociaux.ales dans leurs actions considèrent la vision et la dynamique locale dans les solutions apportées aux problèmes sociaux. En plus, ces actions, en priorisant le local dans leur mise en place, visent des résultats viables. Au final, nous pensons que ces actions et propositions génèrent de l’équité sociale en faveur des intervenante.s locaux.ales. Elles promeuvent un dialogue social sur le même pied d’égalité entre les acteurs.rices des projets de développement pour un partenariat efficace. Elles prônent également un partage équitable des ressources de pouvoir entre les acteurs.rices engagé.e.s dans le processus de développement des communautés haïtiennes. Pour finir, elles valorisent des acteurs.rices locaux.ales comme les OCB dans la résolution des problèmes sociaux des familles haïtiennes. De ce fait, ces entreprises peuvent participer à la santé de la planète pour la vie humaine, notamment par l’instauration de pratiques inclusives dans leur travail. In fine, en priorisant cette vision, le fonctionnement des ONG du Nord serait plus équitable.

Conclusion

Les intervenant.e.s locaux.ales consulté.e.s au cours de la recherche témoignent de multiples inégalités qui colorent les projets de développement en enfance. Ces inégalités se retrouvent dans le processus de financement de ces projets et dans les institutions qui assurent leur effectivité sous diverses coutures. Elles alimentent des injustices sociales entre les acteurs.rices locaux.ales et ceux.celles internationaux.ales. En dépit de cette situation d’injustice, certain.e.s acteurs.rices s’efforcent d’aller au-devant de ces difficultés par des actions de contre-pouvoir.

Ces intervenant.e.s, avec leurs multiples propositions, incitent, de manière générale, à repenser les rapports entre bailleurs et récipiendaires de l’aide au développement. Ils.elles suggèrent des interventions dans lesquelles les différentes visions des acteurs.rices en présence peuvent cohabiter sans qu’une prenne le dessus sur l’autre, tout en respectant les visions locales. Même si les initiatives mises en place par certain.e.s intervenant.e.s locaux.ales ne sont pas de grande envergure, elles contribuent à apporter une vision plus équitable et des résultats concrets. Les initiatives prises en particulier par les intervenant.e.s favorisent une réduction des inégalités sociales soulignées, même si ce n’est pas à une grande échelle. Pour illustration, la valorisation de la langue créole dans les rencontres et les communications officielles contrebalance la priorisation du français, de l’anglais ou de l’espagnol dans les documents et les sites web des ONG. Ensuite, face au fait que les paroles et le savoir-faire des intervenant.e.s locaux.ales ne sont pas pris en compte par les ONG, ils.elles réduisent cette inégalité en offrant aux organisations locales des formations qui n’étaient pas prévues par les projets des ONG ou en devenant des personnes ressources pour les bénéficiaires des projets.

En d’autres termes, en vue de faire face aux inégalités identifiées dans les projets, que ce soit dans les interventions ou dans le fonctionnement de l’ONG, ces intervenant.e.s proposent une intervention inclusive des visions des acteurs.rices locaux.ales. C’est une intervention qui est respectueuse des savoirs, savoir-faire et savoir-être locaux. De ce fait, elle favorise l’équité et la justice sociale. Elle permet de rétablir le droit des acteurs.rices locaux.ales qui font face à de l’injustice notamment dans la manière dont ils.elles sont traité.e.s par l’ONG en comparaison aux acteurs.rices internationaux.ales. En plus d’intégrer des éléments sociaux pour une justice sociale, cette intervention devrait inclure aussi des éléments économiques afin d’éviter le système de double rémunération (Maclachlan et Carr, 2005) en vigueur actuellement dans le fonctionnement de ces ONG du Nord.

Appendices

Notes

Bibliographie

- Agence de Développement Économique, 2023, Haïti : le contexte économique, [En ligne] URL : https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/haiti/economie-3.

- Agenor, R., 2013, Contribution du système éducatif au rapport de domination dans la société haïtienne. Intervention, 138, pp. 83-93.

- Ajari, N., 2016, Être et Race. Réflexions polémiques sur la colonialité de l’être, Université Toulouse Jean Jaurès, 13 p.

- Ben Soltane, S., 2019, De l’expérience de vie à l’expertise communautaire et urbaine : étude des pratiques intégratives des femmes immigrantes maghrébines à Montréal et à Marseille , Thèse en travail social, Université McGill, Montréal, 344 p.

- Benessaieh, A., 2010, La perspective postcoloniale. Voir le monde différemment, dans O’Meara D. et McLeod A. (dir.), Théories des relations internationales : contestations et résistances, Montréal, Athéna, Centre d’Études des Politiques Étrangères et Sécurité, pp. 365-378.

- Bodineau, S, 2019, Droits de l’enfant en praxis : la protection des enfants kadogos en République démocratique du Congo, Thèse en anthropologie, Université Laval, 493 p.

- Brauman, R. 2005, Mission civilisatrice, ingérence humanitaire. Le Monde Diplomatique, 3, 6 p.

- Casimir, J., 2018, Une lecture décoloniale de l’histoire du peuple haïtien de 1697 à 1915, Haïti, L’imprimeur, 499 p.

- Charles, A., Bárcena Ibarra A., Guillén Rodríguez, D., Sánchez Gutiérrez, G., Gilbert, R., Charles, A., Milani, C., Baran, K., Brass, H. Lazo Vergara, C., Sánchez Gutiérrez, G., Sánchez López, Y. et Alba Vega, C., 2019, Haïti : un contexte complexe, pp. 37-84, Sánchez Gutiérrez., et R., Gilbert, 2019, Coopération internationale en Haïti : tensions et leçons. Les cas du Brésil, du Chili et du Mexique, CEPALC, Mexico, 47 p.

- Collard, C., Leblic, J., 2009, Présentation : enfances en péril : abandon, capture, inceste. Anthropologie et Sociétés, 33, 1, pp. 7–30.

- Collins, T. M., Wright, L. H. V., 2022, The challenges for children’s rights in international child protection: Opportunities for transformation, World Development , 159, 32 p. [En ligne] URL: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106032

- Damiano M., Desgrandchamps, M. L., 2020, « Civiliser, développer, aider » : croiser l’histoire du colonialisme, du développement et de l’humanitaire, Histoire & Politique, Revue du Centre d'histoire de Sciences Po, 41, 13 p.

- Debien, G., 1950, Gens de couleur libres et colons de Saint-Domingue devant la Constituante (1789 - mars 1790), Revue d'histoire de l'Amérique française, 4, 2, pp. 211-232.

- DeGraff, M., 2020, The politics of education in post-colonies: Kreyòl in Haiti as a case study of language as technology for power and liberation. Journal of Postcolonial linguistics, 3, pp. 89-125.

- Della Faille, D., 2012, Les études post-coloniales et le « sous-développement », Revue québécoise de droit international, hors-série, pp. 11-31.

- Déus, F. R., 2018, Le phénomène contemporain de dépigmentation en Haïti. Début d’une réflexion, La Peaulogie - Revue de sciences sociales et humaines sur les peaux, 1, 26 p.

- Droux, J., 2011, L’internationalisation de la protection de l’enfance : acteurs, concurrences et projets transnationaux (1900-1925), Critique internationale, 52, pp. 17-33.

- Fanon, F., 2008, Peau noire, masques blancs, Grove press, 224 p.

- Freeman, S. 2016, Lojik èd : pwojè ak odit an Ayiti. Revue des Sciences Humaines & Sociales de l’Université d’État d’Haïti, 21, pp. 197-213.

- Gallié, C., Marcellus, M., 2013, Le système de protection de l’enfant en Haïti Une étude réalisée par World Vision Haïti entre février et juin 2012, World Vision, 91 p.

- Girard, M.-P., 2014, De petits vautours sans plumes ? Les enfants qui travaillent au recyclage des ordures à Lima, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 314 p.

- Girard, M. P., 2017, « Nou se pa bèt! » Repenser l’exploitation infantile à partir des perspectives de jeunes migrants d’origine haïtienne qui grandissent en République dominicaine, Anthropologie et Sociétés, 41, 1, pp. 179-202.

- Girard, M. P., 2019, Enfance, Anthropen, le dictionnaire francophone d’anthropologie ancré dans le contemporain, Université Laval, [En ligne] URL : https://revues.ulaval.ca/ojs/index.php/anthropen/article/view/30606

- Grosfoguel, R., 2006, Les implications des altérités épistémiques dans la redéfinition du capitalisme global : Transmodernité, pensée frontalière et colonialité globale, Multitudes, 26, 3, pp. 51-74.

- Hoffman, D., 2014, Slaves and angels: the child as a developmental casualty in Haiti, Autrepart , 72, 4, pp. 95-109.

- Hours, B., Selom, B., 2011, Les ONG, voix sociales mineures/entreprises capitalistes globales. Multitudes, 47, pp. 36-41.

- Institut de Statistique Haïtien et d’Informatique (IHSI), 2021, Cinquième recensement général de la population et de l’habitat, [En ligne] URL: https://ihsi.gouv.ht/

- Labelle, M., 1987, Idéologie de couleur et classes sociales en Haïti, 4, Presses de l’Université de Montréal, 343 p.

- Lacoste, Y., 2010, La question post-coloniale : une analyse géopolitique. Fayard, 440 p.

- Laforêt, J., 2023, Le paysage linguistique de Port-au-Prince : le cas de la route de Frères, Revue internationale des francophonies, 11, [En ligne] URL : https://rifrancophonies.com/index.php?id=1465

- Lahens J. R., 2014, L’aide internationale à Haïti favorise-t-elle le développement durable ? Maîtrise en environnement et développement durable, Université de Sherbrooke, 162 p.

- Lamartinière, R, 2019. Catastrophe naturelle, aides humanitaires et intervention des ONG face aux besoins réels de la population haïtienne, Journal of Haitian Studies, 25, 2, pp. 182-204.

- Lamaute-Brisson, N., 2015, Promotion et protection sociale de l’enfance et de l’adolescence en Haïti, Políticas Sociales, 212, p. 81.

- Lamour, S., 2019, L’irresponsabilité, une compétence de dominant, Revue internationale des études du développement, 239, pp. 7-29.

- LeBlanc, M., Kœnig, B., 2014, L’évangélisation des enfants par les ONG confessionnelles en Côte d’Ivoire : entre aide humanitaire et développement moral, Autrepart, 72, 4, pp. 219-236.

- Lespinasse, C. 2016, Kijan pou nou konprann prezans ak wòl ONG yo an Ayiti? [Comment comprendre la présence et le rôle des ONG en Haïti]. Revue des Sciences Humaines & Sociales de l’Université d’État d’Haïti, 21, pp. 21-42.

- Lopez, J., 2015, L’aide canadienne à Haïti comme reflet de l’alignement du Canada sur les pratiques d’aide internationale, Cahier de recherche du CEIM-UQAM (Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, Université du Québec à Montréal), 24 p.

- Lubin, I. (2007). Trajectoires d’enfants de la rue d’Haïti ayant bénéficié d’une intervention d’une ONG visant l’insertion sociale : que sont devenus ces enfants ? Thèse en travail social, Université de Laval, 358 p.

- Lwijis, J., 2009, ONG : ki gouvènman ou ye ? [ONG : tu es quel type de gouvernement ?] Éditions Asosyasyon Inivèsitè ak Inivèsitèz Desalinyèn, Port-au-Prince, 29 p.

- MacLachlan, M., Carr, S. C., 2005, The human dynamics of aid, Policy Insights , 10, OECD Developpement centre, 9 p. [En ligne] URL : https://www.oecd.org/dev/35041556.pdf .

- Maillé, C., 2007, Réception de la théorie postcoloniale dans le féminisme québécois, Recherches féministes, 20, 2, pp. 91-111.

- Malbois, F., Barthélemy, M., 2018, De l'expérience au texte. Une sociologie de l'organisation locale et extra-locale de l'action dans Smith, D. E. (dir.), L'ethnographie institutionnelle : une sociologie pour les gens, Economica, pp. 5-46.

- Maldonado-Torres, N. , 2007, On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept, Cultural studies , 21, 2-3, pp. 240-27.

- Mbembe, A., 2013, Sortir de la grande nuit : Essai sur l'Afrique décolonisée, La Découverte, 256 p.

- Mignolo, W., 2001, Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale, Multitudes, 6, 3, pp. 56-71.

- Milani, C., Baran, K., Brass, H., Charles, C., Bárcena Ibarra, A., Guillén Rodríguez, D., Sánchez Gutiérrez., G., Gilbert, R., Charles, A., Lazo Vergara, C., Sánchez Gutiérrez G., Sánchez López, Y. et Alba Vega, C., 2019, La coopération brésilienne pour le développement en Haïti depuis 2010: acteurs, intérêts et résultats dans Sánchez Gutiérrez, G., Gilbert, R, 2019, Coopération internationale en Haïti : tensions et leçons. Les cas du Brésil, du Chili et du Mexique, CEPALC, Mexico, p. 85-134.

- Navarro-Flores, O., 2011, Le partenariat en coopération internationale : paradoxe ou compromis? PUQ, 266 p.

- Perchellet, S., 2010, Construire ou reconstruire Haïti. [PDF], 39 p., [En ligne] URL : http://cadtm.org/IMG/pdf/Haiti_construire_ou_reconstruire.pdf

- Pierre-Etienne, S., 1997, Haïti : l’invasion des ONG, Centre de Recherche et de Formation Économique et Sociale, Port-au-Prince, 343 p.

- Pokhriyal, N., O., Zambrano, J., Linares, et H., Hernández, 2020, Estimation et prévision de la pauvreté et des inégalités de revenus en Haïti en utilisant l'imagerie satellite et les données du téléphone mobile, Banque Interaméricaine de développement (BID), 43 p.