Abstracts

Résumé

Il est maintenant connu et démontré que les inégalités de tous types génèrent des problèmes socioéconomiques graves, des problèmes environnementaux, et que les deux se nourrissent et se renforcent mutuellement. D’aucuns sont d’accord pour réduire les inégalités ; et les projets innovants et aux impacts positifs sont nombreux, dans toutes les régions du monde. Pourquoi alors les résultats ne sont-ils pas à la hauteur des attentes ? Pourquoi les inégalités continuent-elles d’augmenter, freinant ainsi, empêchant même, par exemple, les efforts pour réduire l’impact des changements climatiques ? Le principal problème pour résoudre cette équation, c’est l’existence de verrous, qui, coincés un peu partout, à différents niveaux géographiques dans les systèmes socioéconomiques et politiques, empêchent d’éliminer les sources des nuisances. Au final, les efforts de réduction des inégalités, à cause de ces verrous, ne peuvent que rester cosmétiques face à l’ampleur des dégâts; au mieux, leurs impacts sont régionaux ou nationaux. L’objectif de cet article est de contribuer à réduire l’impact de ces verrous en les analysant d’une manière multiscalaire. Une telle analyse permettra d’identifier la position relative de ces verrous et les forces qui doivent être mises en œuvre pour les « déverrouiller ». Pour ce faire, une grille d’analyse multiscalaire spatiotemporelle sera utilisée, couplée aux concepts de territoire et de travail (énergie plus information) développés par Raffestin.

Mots-clés :

- inégalités,

- verrou,

- approche raffestinienne,

- géographie,

- analyse territoriale multiscalaire,

- travail,

- information,

- énergie

Abstract

It is now known and proven that inequalities of all kinds generate serious socio-economic and environmental problems, and that both feed and reinforce each other. We all agree that inequalities must be reduced, and there are many innovative projects with positive impacts in all parts of the world. So why are the results not living up to expectations? Why do inequalities continue to grow, hampering or even preventing, for example, efforts to reduce the impact of climate change? The main problem in solving this equation is the existence of barriers which, trapped at various geographical levels in socio-economic and political systems, prevent the sources of nuisance from being eliminated. In the end, efforts to reduce inequalities, because of these barriers, can only be cosmetic in the face of the scale of the damage; at best, their impact is regional or national. The aim of this article is to help reduce the impact of these barriers by analyzing them on a multiscalar basis. Such an analysis will make it possible to identify the relative position of these locks and the forces that need to be deployed to "unlock" them. To do this, we will use a multiscalar spatiotemporal analysis grid, coupled with the concepts of territory and labour (energy plus information) developed by Raffestin.

Keywords:

- inequalities,

- lock,

- Raffestinian approach,

- geography,

- multiscalar territorial analysis,

- labour,

- information,

- energy

Article body

La réduction des inégalités : du sable dans l’engrenage[1]

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la question des inégalités et de leur réduction éventuelle s’est invitée d’une manière croissante dans l’agenda des gouvernements et des diverses institutions, à tous les niveaux, du local à l’international ou inversement. Les justificatifs d’intervention sont peut-être aussi diversifiés que le nombre des organisations ou institutions s’étant investi dans l’entreprise et les montants consentis à ces efforts sont énormes. Par exemple, à l’échelle internationale, entre 1960 et 2021, l’aide au développement est passée d’environ 4 à 6 milliards de dollars ÉU par an dans les années 1960 à entre 45 et 60 milliards dans les années 1990, et, toujours en croissance rapide, à plus de 128 milliards de dollars ÉU par an depuis 2010. Les 202 milliards de dollars ÉU de 2021 représentent la somme la plus élevée jamais investie dans une année comme aide publique au développement, et ça ne comprends pas les sommes beaucoup plus élevées investies par les États eux-mêmes dans leurs pays respectifs. Au total, il s’agit de 38,8 téra dollars – ou 38 811 milliards de dollars ÉU, 71 % de ce total ayant été dépensés depuis 2000[2].

Aussi, en 2023, au moment d’écrire ces lignes, il est connu et démontré non seulement que les inégalités sont toujours présentes, souvent croissantes (Chancel et al., 2022 ; OIT, 2021 ; Alvardero et al., 2017), mais qu’elles génèrent aussi des problèmes socioéconomiques et environnementaux graves et que les deux se nourrissent et se renforcent mutuellement (OXFAM, 2021, 2022, 2023 ; Hamann et al., 2018 ; Stiglitz, 2012). D’aucuns sont d’accord pour réduire les inégalités, même si les moyens valorisés pour ce faire peuvent beaucoup varier et les projets innovants et aux impacts positifs sont nombreux, dans toutes les régions du monde, autant aux niveaux locaux qu’à celui de certains États ou même de groupes d’États. Dans cette optique, atteindre un consensus social suffisant est crucial pour permettre à ces projets de démarrer et d’atteindre leurs objectifs (OXFAM, 2023). Erica Chenoweth a développé une théorie selon laquelle « toutes les campagnes ayant obtenu la participation active et soutenue de 3,5% de la population ont réussi à provoquer des changements, souvent de nature systémique » (Waridel, 2019, p. 267). Waridel, elle-même, rapporte d’ailleurs toute une panoplie d’expériences locales ou régionales aux répercussions positives. Dans la réalité, c’est en général plus nuancé. À l’échelle mondiale, 3,5 % représentent 280 millions des quelque huit milliards de personnes que porte la planète (fin 2022). Certes, tous ces gens ne sont pas actifs de la même manière, ne poussent pas tous la roue exactement dans le même sens, mais on peut certainement affirmer qu’il y a beaucoup plus que cette partie de la population mondiale qui est sensibilisée aux enjeux actuels d’inégalités, de changement climatique, d’extinction de la biodiversité, et cetera. Bref, le faible impact réel en termes de réduction des inégalités est d’autant plus surprenant que certaines de ces personnes sont reconnues et influentes, y compris à l’échelle internationale, comme Joseph E. Stiglitz, responsable du Council of economic advisers [3] aux États-Unis pendant la présidence de Bill Clinton (1995 à 1997), économiste en chef à la Banque mondiale de 1997 à 2000, et qui a obtenu le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel en 2001. Considérant d’une part les budgets énormes alloués à l’aide au développement et, d’autre part, la sensibilité croissante des populations à tous les problèmes évoqués jusqu’ici, pourquoi alors les inégalités continuent-elles d’augmenter globalement et dans beaucoup de régions du monde, freinant, empêchant même, entre autres choses, les efforts pour améliorer la qualité de la biosphère ou pour réduire les impacts des changements climatiques (Hamann et al., 2018) ?

Il apparait que, pour résoudre cette équation en apparence sans solution, agir avec le « 3,5 % » n’est pas suffisant ; il faut mieux comprendre ce qui empêche les actions positives et consensuelles de se traduire en résultats positifs significatifs pour la société et la planète. Est-ce seulement une question de temps – tout prend du temps pour changer dans une société – ? Comme le temps est un luxe qui n’est plus disponible dans la situation actuelle de changement du climat, on peut plutôt poser comme hypothèse initiale que le problème, c’est l’existence de blocages, qui, au départ, sont toujours au minimum en partie volontaires, ou, d’où une analogie mécanique pour les analyser, celle des verrous. Certains mécanismes ont été mis en place volontairement pour empêcher une réduction des inégalités, directement ou indirectement. Un verrou, c’est un « système de fermeture » (Robert, 2022), qui permet d’enfermer, d’emprisonner ; d’un point de vue militaire, c’est un « système défensif ou un obstacle visant à empêcher le déroulement d’une action » (Robert, 2022, pp. 2696-2697)[4]. Mais quels sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Qu’est-ce qui leur permet justement de rester en place et d’empêcher des transformations significatives – positives – de la société ? Comment expliquer que les États, acteurs fondamentaux de l’organisation socioéconomique de notre monde depuis presque 200 ans, n’arrivent pas à (ou ne veulent pas ?) solutionner le problème de ces verrous ? Les États font-ils partie du problème ou de la solution ?[5]

Pour tenter de répondre à ces questions, l’objectif de cette contribution est de tester l’approche raffestinienne du travail et des territoires dans l’analyse de verrous qui empêchent la réduction des inégalités. Il s’agira de contribuer à mieux comprendre les verrous qui empêchent la réduction des inégalités en analysant certains d’entre eux à l’aide d’une grille d’analyse multiscalaire spatiotemporelle (Déry et Vanhooren, 2011). Cette grille sera utilisée, couplée aux concepts de territoire et de travail (énergie plus information) développés par Claude Raffestin (Raffestin et Bresso, 1979 ; Raffestin, 1980 et 2019). Éventuellement, l’effet ultime recherché, ambitieux certes, est de contribuer à réduire les impacts néfastes de ces verrous. Car les comprendre en termes d’énergie, d’information, de travail et de territoire, pourrait conduire à mieux intervenir éventuellement – c’est-à-dire d’une manière plus ciblée – pour les déverrouiller. Pour mener à bien cette analyse géographique, premièrement, les principaux termes et concepts utiles à la réflexion seront discutés. Deuxièmement, cinq exemples de verrous seront analysés. Suivra, troisièmement, une brève discussion du rôle de l’État et des ambigüités autour de ce rôle dans le déverrouillage potentiel de certains verrous.

Les verrous : que connait-on ?

Méthodologie et cadre de base, postulats ; l’analyse multiscalaire

La société humaine, ses multiples sous-composantes et leur place sur la Terre constituent un système complexe multiscalaire spatiotemporel composé d’une multitude de sous-systèmes plus ou moins emboités, plus ou moins éphémères ou durables. Un tel agencement de systèmes et de sous-systèmes, poupées gigognes de la vie sur Terre, elle-même biosphère intégrée aux dynamiques la liant à la lithosphère, à l’hydrosphère et à l’atmosphère, est totalement dynamique, se transformant constamment au gré des aléas de la transformation de la Terre elle-même, système ouvert sur le cosmos et les énergies du soleil (Passet, 1996) et de celles de ses très nombreux individus – innombrables au sens propre, même si l’on dispose de différentes estimations du nombre des humains.

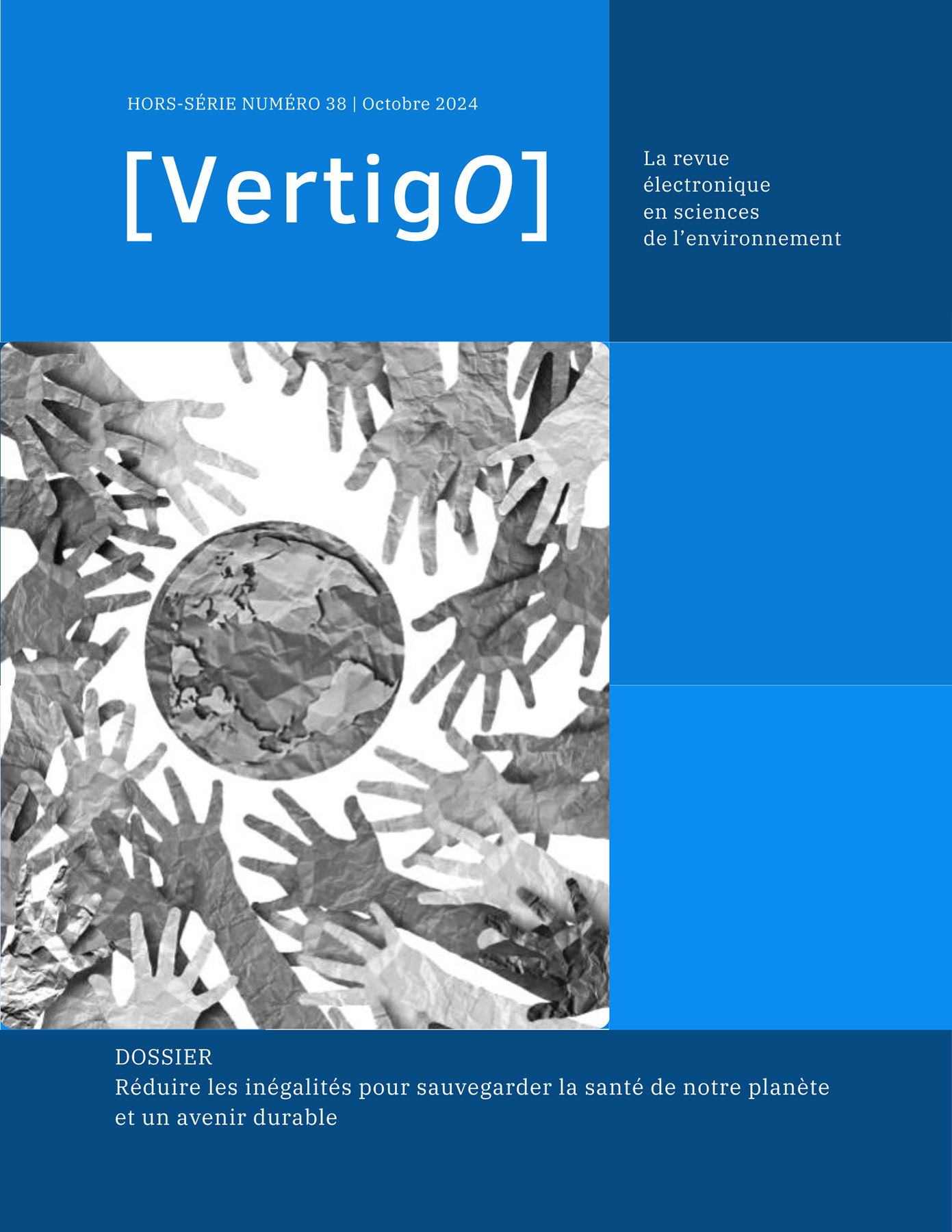

À la base du fonctionnement d’un système, on trouve des éléments en relation, qu’on peut identifier en raison de leurs caractéristiques et parce que la somme de leur organisation représente davantage que leur juxtaposition ; bref, en relation, ces éléments forment un système (Von Bertalanffy, 1968). Dans le cas des sociétés humaines, ce qui permet le fonctionnement d’un tel système, c’est le travail, qui est composé de deux éléments distincts en interaction constante et complémentaires, l’énergie et l’information (figure 1a) : l’information, c’est par exemple la tête qui dit quoi faire à la main, qui elle représente l’énergie (Raffestin et Bresso, 1979 ; Raffestin, 1980 et 2019). Si l’on change le système observé, on aura toujours du travail, énergie plus information, mais organisé différemment; et si l’on change de niveau de représentation ou de niveau géographique (ou niveau de zoom) – un village versus un pays –, les éléments en relations peuvent être différents ; au minimum, en fonction du niveau, il faut changer les méthodes de travail pour comprendre le fonctionnement du système (Lacoste, 1976, 2012), d’autant plus que ces systèmes de niveaux différents peuvent être en relation, ou non (Déry, 2006), comme on le verra aussi plus loin. Par exemple, un village du Québec est intégré dans le système de sa province et du gouvernement fédéral canadien ; mais ce même village n’est pas, sauf exception, relié à ces niveaux avec l’État du Vietnam.

Ce sont les éléments de base de l’analyse qui suit.

Figure 1a

Éléments, travail et verrous dans un système

Dans de tels systèmes ou sous-systèmes construits par le travail, on prend d’abord pour acquis que des verrous existent et qu’ils orientent les dynamiques des systèmes concernés en bloquant ou en filtrant les flux d’énergie et d’information entrant ou sortant, selon les cas. C’est en cela que l’approche raffestinienne prend tout son sens. En orientant la trajectoire historique et territoriale individuelle ou du groupe impliqué, ou la bloquant ou la figeant dans un sens particulier (figure 1b), les verrous construisent ce que les anglosaxons appellent la « dépendance à une trajectoire », traduction maladroite du concept de « path dependency », une « idée-clé » associée aux verrous (Martin, 2010, p. 3). Le sous-système concerné, entouré d’une sorte de membrane sur son pourtour, devient semi-ouvert, un peu comme une cellule (figure 1a) (voir par exemple Capra, 2004), laissant entrer certains flux et en sortir d’autres. Le verrouillage du sous-système dépend des acteurs qui contrôlent les flux entrant et sortant. Bref, c’est le travail (énergie + information) interne ou externe qui est contrôlé, selon les cas. Un verrou est un « objet » ; le verrouillage et le déverrouillage sont simplement vus comme des processus : l’action de poser ou de consolider un verrou ou, inversement, le défaire.

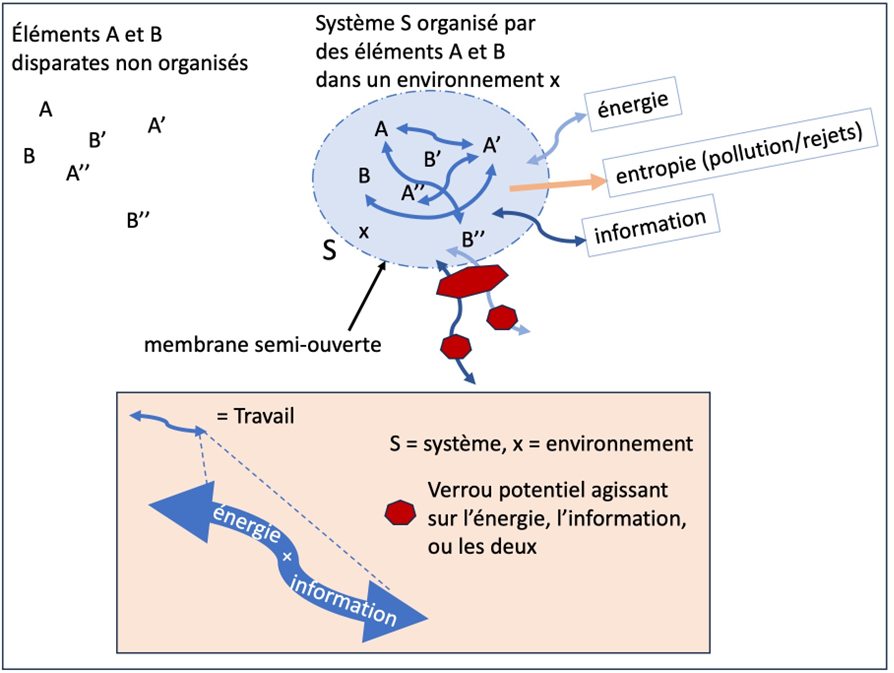

Figure 1b

Évolution d’un système dans le temps

À partir d’ici, pour guider la réflexion, on peut poser quatre postulats.

Premier postulat : dans une perspective raffestinienne et multiscalaire, pour pouvoir les identifier, les verrous sont liés a) aux flux d’information, b) aux flux d’énergie, c) bref, au contrôle du travail.

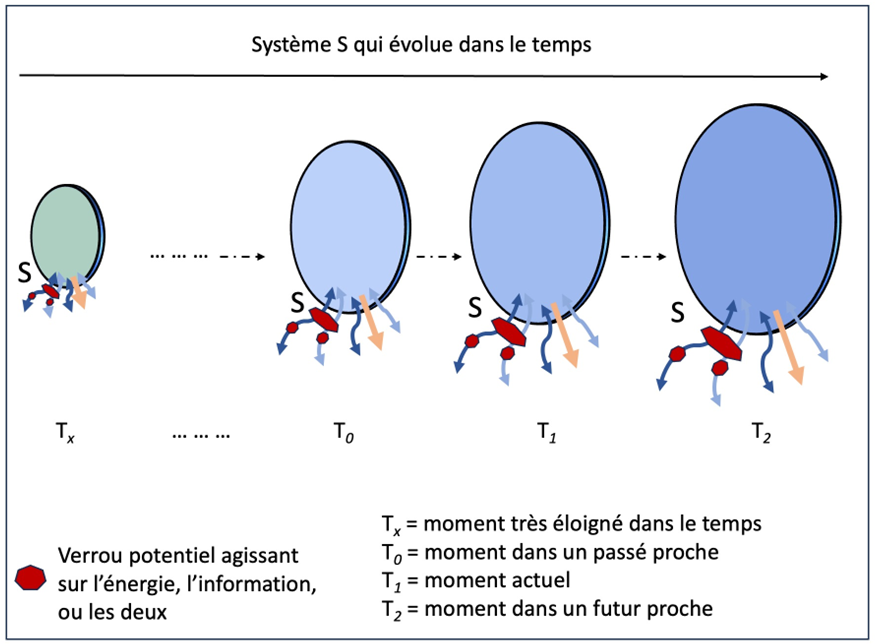

Deuxième postulat : les verrous peuvent être positionnés dans un système spécifique entre des sous-systèmes de même niveau (verrou horizontal) ou à des endroits qui permettent l’articulation entre des systèmes de niveaux géographiques différents (verrou vertical), d’où la nécessité d’une analyse multiscalaire (figure 1c). Et à différents niveaux d’analyse correspondent des différences de conceptualisation (Lacoste, 2012, p. 122), ce qui rend les analyses plus complexes.

Troisième postulat : comme les systèmes sont dynamiques, c’est-à-dire organisés dans l’espace et dans le temps et qu’il se transforment constamment, on peut postuler que certains verrous ont des « colonnes vertébrales » plutôt spatiales et mouvantes – la quantité de travail permet de construire un système territorial vaste et ramifié – alors que d’autres se construisent davantage sur des squelettes temporels, là où la quantité de travail présente résulte plutôt de l’accumulation dans le temps (figure 1b). Déry et Vanhooren (2011) analysent les aires protégées en Asie du Sud-Est de cette manière. Dans tous les cas, on est toujours dans le temps et dans l’espace, avec des signatures multiscalaires.

Quatrième postulat : les différences systémiques, en particulier dans les flux d’énergie et d’information, se traduisent par des forces ou des puissances différentes pour chacun des verrous. Certains peuvent être plus facilement « déverrouillables » alors que d’autres ne le sont pas.

Figure 1c

Portrait multiscalaire des systèmes et verrous horizontaux et verticaux

Systèmes, verrous spatiaux ou temporels

Verrous

En géographie, le verrou est un de ces concepts « plaque-tournante », à la jonction entre l’espace et le temps, pivot entre les niveaux géographiques ou entre les termes temporels. Pourtant, selon les recherches entreprises pour ce texte, cette apparente richesse conceptuelle n’est pas vraiment reconnue ou développée dans la littérature. Utilisé de différentes manières, dans différentes disciplines, c’est généralement dans des démonstrations très spécifiques ou très précises, sans tenir compte de l’ensemble des options possibles. Les utilisations ont été développées parfois avec un sens plus territorial, mais le plus souvent avec un sens qui se construit dans l’histoire. Sur la distinction méthodologique entre espace et territoire et entre temps et histoire, Déry et Vanhooren (2011) construisent leur méthode en se basant sur Raffestin (1980, 2019). J’utilise sciemment les mots « territoire » et « histoire ».

Le premier sens de verrou, spécifiquement territorial, est moins répandu dans la littérature récente. Il a été utilisé plutôt en géostratégie ou chez les militaires (Robert, 2022) pour désigner un endroit qui sert à bloquer un adversaire dans une stratégie : un détroit, un pont sur une rivière, une ville, un col, peuvent tous devenir un verrou qui empêche ou bloque par exemple une armée de poursuivre son avancée. Une fois tombé, déverrouillé, c’est comme d’ouvrir un barrage et l’eau peut circuler librement (Brunet et al., 1990, p. 505). Par exemple, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, en 2019, le Burkina Faso était vu comme un « verrou » qu’il ne fallait pas ouvrir, pour éviter que la violence extrémiste ne s’étende davantage (Bassou, 2019), ou la mer Noire, en 2021, comme un « verrou stratégique » « entre l’Europe et l’Asie », dans la confrontation entre l’OTAN et la Russie (Stroobants, 2021). Notons ici, pour la compréhension de cette interprétation la distinction fondamentale établie par Brunet entre « terre » et « place » pour décrire un même lieu : le premier (terre) décrit les caractéristiques du lieu (sols, végétation, altitude, climat, et cetera); le second réfère aux caractéristiques de ce lieu dans un système socioéconomique particulier, sa place dans un système (Brunet, 2001). Ainsi, aucun détroit n’est jamais un verrou en soit, c’est un lieu avec des caractéristiques particulières sur Terre ; mais il peut le devenir si le passage et l’accès maritime qu’il offre deviennent contrôlés ou bloqués dans un système qui aurait besoin qu’il soit ouvert. On peut penser par exemple au blocage du canal de Suez par le porte-conteneurs Ever Given en 2021 (figure 1). Pour la durée de l’échouage du navire, le canal de Suez était devenu un verrou involontaire dans le système économique mondial.

Figure 2

Le bateau Ever Given, bloquant le canal de Suez

Image prise par un satellite Sentinel-2 de l'Ever Given bloquant le canal de Suez (source : Wikipédia)

Dans certains contextes très spécifiques, en particulier en économie ou en politique, le terme « verrouillage » est utilisé avec cette connotation du « verrou », comme dans le cas d’un « verrouillage du marché », qui voit une compagnie agir dans le but de restreindre ou de bloquer l’accès à ce marché spécifique à de potentiels concurrents (OCDE, 2020). C’est le sens proche que l’on retrouve dans une étude de cas liée à l’utilisation de pesticides en milieu agricole. Landel évoque ainsi l’inertie de la situation et le « verrouillage technologique » qui garde les agriculteurs en position de dépendance à l’endroit des grandes compagnies qui fournissent les pesticides : à moins d’aller vers le biologique, ce qui représente un investissement couteux et un risque, ils n’ont d’autres choix que de continuer l’utilisation des pesticides nécessaires à la protection de leurs cultures « fragiles » (Landel, 2015). On retrouve ce type de verrouillage en politique, comme lorsque Garnier décrit le « verrouillage du pouvoir » en Chine par Xi Jinping, pendant le 20e Congrès du Parti communiste en octobre 2022 (Garnier, 2020).

Verrouillage

Pour les autres exemples tirés de la littérature, le concept de « verrouillage » (lock-in en anglais) est utilisé avec une forte composante historique, et généralement associé au concept de path dependency. Par exemple, Martin (2010), après sa revue des débats entre les utilisateurs de la dépendance à la trajectoire comme outil méthodologique pour étudier les verrouillages en économie, depuis les travaux fondateurs par David et par Arthur dans les années 1980, formules mathématiques à l’appui, critique ceux qui insistent trop sur la stabilité, les « équilibres » supposément créés par les verrouillages, et qui « exagèrent le degré d’inertie dans les institutions politiques et sociales » (traduction libre) (Martin, 2010, p. 13). Il insiste sur le dynamisme de ces trajectoires, même si elles sont verrouillées à certains égards – probablement en termes de pouvoir, même si cet aspect n’est pas évoqué –, du fait des changements incrémentaux. De même, Palley (2017) développe l’idée que les relations entre les idées, les politiques et les transformations de l’économie fonctionnent par boucles qui, en ouvrant certains chemins, fermant les autres, peuvent créer des verrouillages (Palley, 2017, p. 5). Certes, il n’évacue pas complètement – ce qu’il devrait pourtant faire – les possibilités de revenir à une position antérieure, par exemple en cessant une politique mise en œuvre et en revenant à celle qui prévalait avant (Palley, 2017, p. 4). Le point de son analyse avec lequel je suis d’accord est qu’il insiste justement sur les difficultés des « retours en arrière », ainsi que sur l’influence des décisions prises sur la disponibilité des choix futurs : « there is need to recognize that prior policy change may restrict the future policy possibility set » (Palley, 2017, p. 4). En fait, on ne retourne jamais en arrière. D’ailleurs, Palley décrit bien la propension de l’économie néolibérale à produire des verrouillages (lock-in), du fait surtout de la difficulté – il en serait trop couteux ! – de tenter de revenir à un état préalable, comme pour la privatisation des grandes compagnies d’État (Palley, 2017, p .10-11). Et même si on parvenait à re-nationaliser une grande compagnie, le nouvel état des lieux serait différent de celui qui existait à l’époque de la première nationalisation, comme pour Électricité de France (EDF), privatisée en 2003 et renationalisée à 100 % en 2023 (Le monde, 2023).

Ce qui est clair, c’est que l’histoire montre que même en économie, surtout en économie : on ne revient jamais à un état préalable, on ne retourne pas en arrière dans une trajectoire, ne serait-ce que parce que tous les participants auront vieilli de quelques minutes, de quelques heures, jours, mois, années. On ne peut jamais recréer les mêmes conditions : la flèche du temps poursuit son œuvre inlassablement vers l’avant (figure 1b). Sans parler de verrou, ni même de verrouillage, des auteurs ont aussi insisté sur l’importance de l’histoire et des situations préalables, bref, de la trajectoire, pour expliquer les situations d’inégalités persistantes. Il s’agit vraiment d’une erreur méthodologique – ou d’un choix politique, ou les deux – de prétendre, quel que soit le domaine d’étude, que l’histoire ne compte pas. Sen (2000) et Piketty (2013)[6], entre de nombreux autres, ont bien démontré comment l’accumulation de biens et de privilèges, parfois sur plusieurs générations, construisent des inégalités qui affectent les conditions de départ dans la vie, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Le cas de l’impact de la traite des esclaves sur la situation socioéconomique africaine est probablement le cas le plus dramatique : il aura fallu plus de 300 ans pour que l’Afrique retrouve, vers 2010, le poids démographique qu’elle avait en 1700, soit environ 15 % de la population mondiale[7]. Autre exemple : des chercheurs évoquent l’inertie des habitudes et des systèmes sociotechniques pour comprendre les efforts à accomplir pour affronter les changements climatiques, « deux sources d’inertie […] qui se renforcent mutuellement tout en étant fortement dépendantes de la trajectoire initialement suivie » (Marechal et Lazaric, 2010, p. 103).

Cela étant, une appréhension plus systémique et multiscalaire, ou globale si on veut, des verrous reste à faire.

Pour avancer dans l’analyse exploratoire de cette recherche et tester les outils raffestiniens pour les cas examinés, sont identifiés : 1) des systèmes et leurs sous-systèmes ; 2) les types de blocages (horizontaux ou verticaux) ; 3) quels types d’information et d’énergie sont bloqués ou filtrés ; 4) et éventuellement quel type de travail permettrait de déverrouiller le sous-système en question. Ici, l’objectif n’est pas tellement de définir précisément systèmes et sous-systèmes que d’examiner la pertinence de l’hypothèse des verrous et l’utilité de leur analyse via le travail pris au sens raffestinien. Les systèmes et sous-systèmes seront donc définis d’une manière plutôt lâche et relativement flexible : un système économique mondialisé composé d’une multitude de sous-systèmes, soit enchâssés les uns dans les autres, soient juxtaposés selon les situations nationales, régionales, locales, et cetera.

Quelques termes et concepts clés complémentaires doivent être précisés d’emblée. Certains, en lien avec notre analogie initiale du verrou, sont issus de la physique, et du jeu des forces : force, masse, poids, inertie, et cetera Une première précaution est à prendre : malgré les nombreuses analogies avec la physique, il n’y faut trouver aucun déterminisme, ni rien de naturel au mouvement spatiotemporel des populations, à leur dynamisme et à leur évolution. Tout est toujours, justement, construit socialement, politiquement, inséré dans des relations de pouvoir à plusieurs niveaux géographiques et sur plusieurs termes temporels ; on n’insistera jamais assez sur ce point. Je n’invente rien ici, citons seulement : « Rien n’est jamais mécanique ou automatique en matière d’évolution économique » (Laurent, 2021, p. 177).

Masse et poids. Un peu comme en physique, la masse et le poids sont deux termes proches mais distincts. Les analogies utilisées ici gardent cette nuance. La masse mesure la quantité totale, par exemple d’une population. En physique, le poids mesure la « force exercée sur un corps matériel, proportionnelle à la masse et à l’intensité de la pesanteur au point où se trouve ce corps » (Le Robert, 2022, p. 1944). Dans notre analogie, le poids mesure donc l’impact d’une population sur d’autres populations environnantes : il est fonction de la masse, certes, mais aussi, donc, de la quantité, de l’organisation et de l’orientation du travail qui construit le système territorial de cette population. Cela explique que deux populations de même nombre n’ont pas le même poids car leur travail varie en quantité et en qualité, dans le temps et dans l’espace.

L’inertie dans une trajectoire. Chaque individu, chaque groupe, de quelque niveau sociogéographique que ce soit (un couple ou un pays d’un milliard d’habitants), est lancé sur une trajectoire dans le temps. À tout moment, une quantité d’énergie et d’information circule, nourrissant le travail, construisant un système territorial plus ou moins organisé, plus ou moins puissant, produisant un certain niveau d’entropie (ou de désordre – Passet, 1996), créant un système géographique (Brunet, 2001). Cette masse se déploie dans l’espace et dans le temps sur une trajectoire avec une force d’inertie qui correspond justement à la masse de cette population qu’on peut multiplier par le travail. Changer le cours de la trajectoire d’un jeune couple dont les deux individus ont 20 ans en comparaison d’un couple qui cumule 30 ans de vie commune ne représente pas le même travail, car ils n’ont pas le même poids. Même chose lorsqu’il s’agit de « bouger » la trajectoire d’un pays de 580 millions d’habitants, comme la Chine en 1954 au moment où Mao en prend les rênes. On pourrait comparer la force d’inertie d’un train lancé à toute vitesse versus celle d’un coureur de 100 mètres : la force nécessaire pour infléchir le parcours de l’un ou de l’autre, ou même l’arrêter, ne serait pas la même. On se rend compte dans tous ces exemples que la masse et le travail sont des variables de base. Mais ici, un aspect crucial qui peut orienter la trajectoire, c’est l’information, l’une des deux composantes du travail. L’information qui est à la disposition d’un groupe, la manière dont elle circule ou dont elle s’est accumulée à travers les années, contribue à rendre ce groupe plus ou moins réceptif au changement.

Les filtres et les flux

Un filtre est un « appareil […] à travers lequel on fait passer un liquide pour le débarrasser des particules solides qui s’y trouvent » (Le Robert, 2022, p. 1047). Dans nos situations de verrous, les filtres laissent passer certaines informations ou certains flux d’énergie et en filtrent d’autres. En général, ce genre de filtre est placé volontairement entre un système pourvoyeur d’information ou d’énergie et un système récepteur. Les relations filtrées peuvent être horizontales, c’est-à-dire entre deux groupes de même niveau, ou verticales (figure 1c), comme pour les exemples qui nous préoccuperont plus loin, alors qu’un premier système est d’un niveau sociogéographique supérieur – plus large -– (par exemple le monde scientifique) et le second est un groupe de niveau sociogéographique plus restreint (Déry, 2006), comme la population d’une ville. Entre les deux, un acteur place un filtre. Les mailles des filtres peuvent être plus ou moins fines. Des mailles larges laissent passer beaucoup d’information (ou d’énergie) ; les mailles fines en laissent passer peu, ou même parfois très peu. Ce filtre peut aider l'acteur à conserver du pouvoir dans l’organisation de son système. Il est rare qu’aucune information ne filtre. Dans tous les cas, comme dans toutes communications, elles sont distorsionnées, mais c’est parfois volontaire – comme le cas des fausses nouvelles.

Une analyse multiscalaire spatiotemporelle de verrous à la réduction des inégalités

En première approche, on peut dire que le nombre des verrous qui empêchent la réduction des inégalités tend… vers l’infini. On pourrait certes estimer la somme des combinaisons systémiques entre tous les humains, à partir des huit milliards de Terriens que nous sommes ; mais le chiffre astronomique obtenu ne serait d’aucune utilité du fait justement de son caractère astronomique et du dynamisme de tous les systèmes et sous-systèmes en question.

Partons donc des quatre postulats pour analyser leurs situations multiscalaires spatiotemporelles, leurs dynamismes et leurs forces. Les verrous sont divers, dynamiques dans l’espace et dans le temps ; leur appréhension doit se faire d’une manière multiscalaire et systémique, et ils peuvent être mieux compris en étudiant le travail (énergie + information) qui sert à leur mise en place et à leur maintien. Comme les systèmes et les verrous sont innombrables et que l’analyse est exploratoire, le choix des verrous s’est fait de manière complètement subjective, en lien avec mes expériences individuelles : j’habite dans la région de Charlevoix au Québec, j’enseigne la géographie humaine dans ses dimensions économiques et environnementales, mes frustrations sont croissantes et liées au peu de considération pour le savoir scientifique dans le monde politique en général, ou pour ceux qui ont à prendre les décisions importantes – comme lors du musèlement des scientifiques du gouvernement canadien à l’époque du gouvernement Harper (2006 - 2015). Mes choix visent aussi à présenter des systèmes de niveaux géographiques différents (village, paradis fiscaux), ou avec des colonnes vertébrales plus temporelles, ou plus longues, pour mieux démontrer la pertinence de l’approche raffestienne, justement quel que le soit le niveau spatial ou le terme temporel.

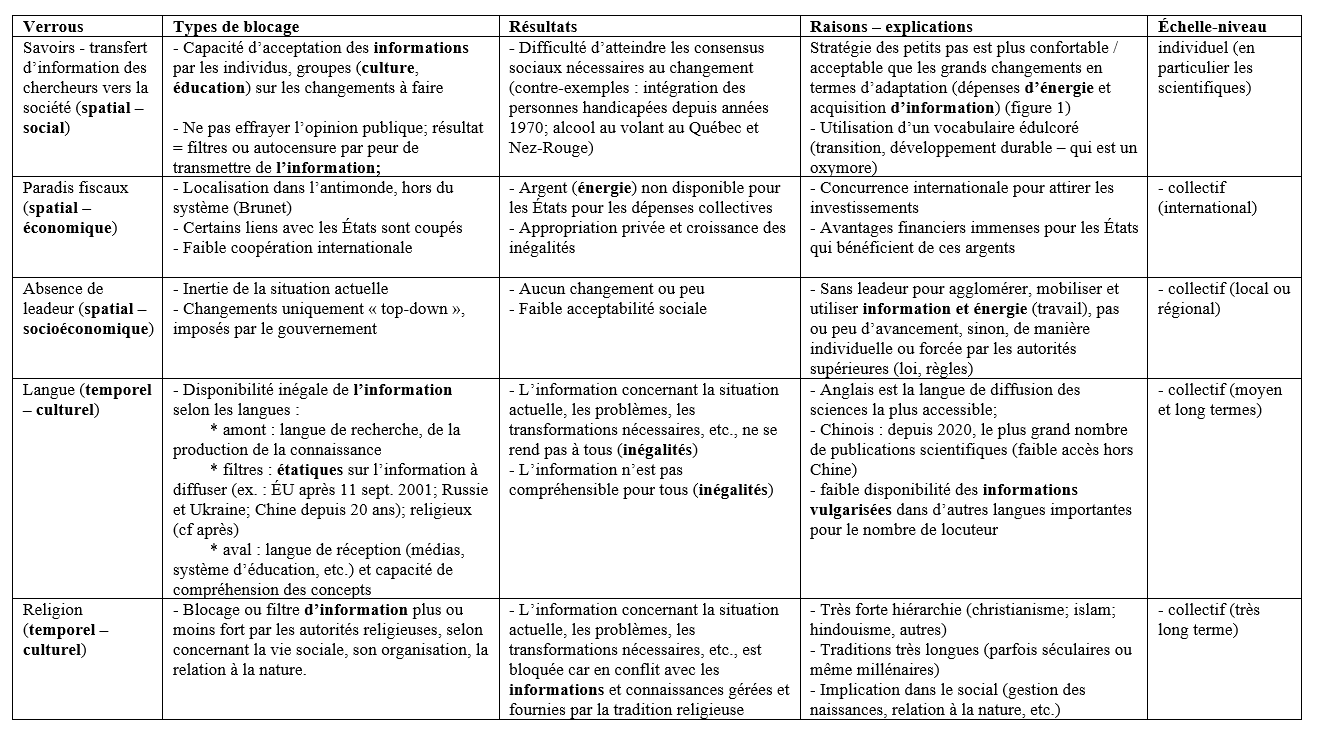

Leur présentation est ordonnée simplement par ordre du plus simple au plus complexe, même si ces termes sont pris dans leur sens le plus large. Sont examinés les blocages qu’ils construisent, à quelles échelles et sur quels termes temporels ils sont exercés, des résultats de ces blocages, ainsi que quelques explications, entre autres, en lien avec l’analyse raffestinienne (tableau 1).

Le verrou du leadeurship ou l’absence d’un leadeur progressiste

Donc, un premier verrou à la réduction des inégalités est en fait une absence, celle d’un leadeur pour susciter ou déclencher la mobilisation en vue d’une transformation. On peut intégrer à ce verrou la présence d’un leadeur « conservateur », dans le sens d’une personne peu encline au changement dans la réduction des inégalités. Cette absence peut se faire sentir à plusieurs niveaux sociogéographiques : individuel, un couple, un village, un quartier, une grande ville, une région, un pays. Ce sont des positions charnières importantes dans la mesure où les effets d’entrainement ou d’émulation peuvent être déclenchés à tous ces niveaux évoqués.

L’absence de leadeur contribue au blocage des transformations du fait de l’inertie d’une situation (tableau 1), même si elle n’est pas complètement confortable. Bouger pour changer une habitude, même simple, demande un effort qui doit s’appuyer sur quelque chose. Il faut prendre des décisions, ce qui « peut être une source d’inconfort et de tracas » (Sen, 2000, p. 111). C’est là que le leadeurship, réel ou perçu, prend sa place : un voisin qui modifie son comportement avec un résultat positif constitue une mobilisation pour l’action plus efficace que toutes les campagnes publicitaires gouvernementales – qui elles, constituent une autre sorte de leadeurship, par ailleurs, de nature descendante (top-down), alors que la première est plutôt horizontale, de même niveau. Sans leadeur pour agglomérer, mobiliser et utiliser l’information et l’énergie, on trouve peu d’intérêt à bouger. Et ici, le consensus social peut aider un politicien à devenir un vrai leadeur. On est alors en présence d’un verrou qui est à la fois horizontal et vertical. Il est horizontal dans la mesure où l’observation des systèmes similaires voisins ne suscite pas de réflexion ou de transformation interne. Par exemple, dans les deux municipalités régionales de comté (MRC) de Charlevoix et de Charlevoix-Est, situées moins de cent kilomètres à l’est de la ville de Québec sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, même si Baie-Saint-Paul a adopté des Agendas 21 depuis 2006, aucune autre municipalité de la région n’a suivi le mouvement. Le verrou est aussi vertical dans la mesure où l’absence de leadeur ou la présence d’un leadeur négatif peut empêcher les individus qui font partie du système de se nourrir d’information ou d’énergie dans des systèmes plus larges au sein desquels le sous-système participe.

Le verrou des paradis fiscaux

Les paradis fiscaux sont des constructions géoéconomiques et géopolitiques dont l’histoire varie en fonction de la progression de la mondialisation : le New Jersey (1880) et le Delaware (1898) aux États-Unis, la Suisse en 1934, Londres dans les années 1950 (Carroué, 2015, p. 196), et cetera. Un paradis fiscal, c’est un « [t]erritoire où les habitants et les entreprises jouissent d’un régime fiscal particulièrement avantageux et qui, de fait, sert de résidence fictive à des firmes douteuses et à des personnes à revenus élevés qui n’ont pas le civisme de payer des impôts normaux dans leur pays » ; ils jouent un « … rôle […] qui favorise les tricheurs » (Brunet et al., 1993, p. 366). On en trouvait 42 en 2005 dans le monde ; ils étaient 70 dix ans plus tard, vers 2015 (Carroué, 2015). C’est à la fois surprenant, étant donnée les nombreuses analyses qui démontrent leur caractère prédateur à l’endroit des États (Carroué, 2015 ; Deneault, 2014 et 2016 ; Stiglitz, 2012) ; en même temps, le système étant ce qu’il est, créateur de richesses pour minorité qui cherche à conserver à tous prix ses privilèges (Shaxson, 2019, p. 2), à la poursuite de laquelle se ruent les masses, pour accéder au même niveau de consommation (Kempf, 2007), il apparait dans l’ordre des choses que fleurissent les paradis fiscaux, en même temps que périclitent les services des administrations étatiques (voir Laurent, 2021, pour le cas des systèmes de santé). Pour les années 2010, Shaxson rapporte des estimations qui varient entre 500 à 600 milliards de dollars ÉU par an, qui sont détournés des coffres des gouvernements (Shaxson, 2019, p. 2).

Leur existence repose sur quatre grands piliers : 1) évasion et fraude fiscale des ménages, 2) filiales des groupes financiers internationaux. 3) firmes transnationales et leurs montages financiers, d'évasion fiscale et de stratégies d’optimisation fiscale, 4) blanchiment des capitaux du crime organisé (Carroué, 2015, p. 192-195). Pour Roger Brunet, les paradis fiscaux se logent dans l’antimonde, qui « a ses propres structures, et ça et là des synapses pour communiquer avec le monde » (Brunet et al., 1993, p. 35). Tout de même, l’analyse poussée d’Alain Deneault sur le rôle du Canada dans la constitution des paradis fiscaux caribéens au 20e siècle démontre que leur création relève bien davantage des politiques canadiennes que d’une stratégie des Bahamas et consorts (Deneault, 2014), une stratégie qui se poursuit au 21e siècle : en 2013, « la politique fédérale canadienne prétend lutter contre la fraude fiscale… en la légalisant » (Deneault, 2014, p.11, cité par Beaudoin-Jobin, 2016). Localisés dans l’antimonde ? Peut-être, mais leur organisation systémique est directement issue de notre monde et elle favorise l’appropriation privée et la croissance des inégalités (tableau 1).

Qu’ils se trouvent hors du système ou dans des angles morts en son sein, pour notre propos, ce sont surtout les connexions qui sont construites avec le reste du système économique mondial qui sont importantes. Intégrés dans des structures horizontales légales et reconnues, comme celle des États (Bahamas, Fidji, Samoa, Royaume-Uni, Panama, et cetera) ou des administrations intérieures à certains États (Delaware aux États-Unis, Ile de Man ou Jersey au Royaume-Uni, et cetera)[8], ils drainent les flux monétaires (énergie) loin des regards, à travers des canaux qui dissimulent l’information, ce qui permet à certains individus ou groupes d’accroitre leur pouvoir dans le système : déconnexion des volets publics et collectifs des économies nationales et opacité des mécanismes sont les maitres mots de ce système dans lequel l’appropriation des bénéfices socioéconomiques est privée (Carroué, 2015, p. 192). Le refus « de coopérer avec les différentes institutions judiciaires nationales et internationales » (Carroué, 2015, p. 192) accentue les inégalités en raison de la concurrence internationale qui en résulte ; d’où l’augmentation du nombre des paradis fiscaux.

Le verrou ici est le paradis fiscal, mais aussi le rôle des États eux-mêmes dans la complaisance à leur endroit permet leur présence et leur rôle dans le système économique mondial. Les ententes bilatérales de « non double imposition » apparaissent a priori comme logiques ; mais dans les faits, c’est l’outil principal qui permet aux particuliers d’un pays de s’évader fiscalement (Deneault, 2014). Et ici aussi, le verrou présente à la fois des blocages horizontaux et des blocages verticaux.

La question des savoirs – le verrou des interfaces informationnelles

J’aborde la question des savoirs en général, et des savoirs scientifiques en particulier, car tout changement sociopolitique se construit sur des consensus sociaux (De Koninck, 2008), lesquels, pour aller dans le sens d’une réduction des inégalités, doivent prendre racine dans le savoir et l’éducation (Stiglitz, 2012, 2015). De même, pour aller vers une société de la durabilité, des chercheurs plaident pour une meilleure intégration du savoir scientifique au sein des systèmes de connaissances (knowledge systems), plus larges (Cornell et al., 2013), ou de meilleures connexions entre le monde scientifique et la société civile (Buclet et Lagrée, ce numéro). Évidemment, les consensus sociaux peuvent être aussi de nature idéologique, mais dans ce cas, souvent, ils ne peuvent être durables du fait de la non-participation des individus à la réflexion, au travail démocratique. Par exemple, la mouvance autour de Donald Trump aux États-Unis requiert et utilise la somme du travail des individus pour augmenter la masse et le poids du groupe, mais pas pour réfléchir sur la base des connaissances. Dans ce type de consensus, ces dernières n’ont aucune importance ; ou plutôt, elles nuisent !

Bref, d’un point de vue des verrous, l’importance des savoirs, et du savoir scientifique en particulier, se manifeste d’une manière multiscalaire et, crucialement, sur les points de transition de l’information entre les niveaux géographiques (verrous verticaux), les interfaces dont parlent Cornell et al. (2013). Il y a là un enjeu de compréhension : les interfaces entre différents systèmes, et plus largement entre les mondes des savoirs scientifiques et ceux des mondes citoyens ou politiques, ne sont pas neutres et on peut y exercer du pouvoir. Qui contrôle les interfaces contrôle et peut filtrer les flux d’information dans un sens (entrant) ou dans l’autre (sortant). Parmi les acteurs, les scientifiques jouent un rôle central, car ils produisent justement ce savoir scientifique et ils sont en même temps citoyens ; d’autant plus que certains d’entre eux s’impliquent aussi dans l’arène politique. Ainsi, pour un grand nombre d’entre eux, ils servent de courroie de transmission de ces mêmes connaissances entre les différents mondes de connaissance. Même dans la situation actuelle, la réflexion de Cornell est toujours pertinente : « [b]ridging the knowledge/action gap requires major transformations of the interfacing mechanisms between ‘science’ and ‘policy’ and indeed between ‘science’ and society as a whole » (Cornell et al., 2013, p. 62)

Pour Cornell et ses collègues, des barrières[9] affectent la science en général dans les « arènes de la connaissance » (knowledge arenas en anglais) et les scientifiques en particulier, surtout ceux qui sont surspécialisés ; dans les deux cas, ici, ce sont surtout les blocages autour des institutions de production de connaissance et leur résistance ou réticence à mieux collaborer avec les mondes politiques et citoyens dans la production et la diffusion des connaissances (Cornell et al., 2013, p. 66-67). Discuter le rôle et surtout de la responsabilité des scientifiques dans la construction d’un meilleur système de connaissance général, c’est très bien, d’autant plus si ça permet de faire tomber les barrières institutionnelles au travail interdisciplinaire, à la co-construction, et cetera. Le problème est que des verrous existent qui empêchent de bien construire les liens entre les connaissances qui meublent les mondes scientifiques, politiques et citoyens, pas seulement des barrières institutionnelles. D’où des difficultés structurantes lorsque des projets comme celui de l’Alliance proposé par Buclet et Lagrée sont mis sur la table.

Un problème central à cette situation est inhérent au fonctionnement même de ces mondes en partie déconnectés. Le monde scientifique est dominé par les débats, les avancées plus ou moins rapides, plus ou moins assurées, les nuances, les cas spécifiques, et cetera. Le domaine public est médiatisé, gouverné par l’instantané, le spectaculaire, le besoin de réplicabilité, et les formules chocs : ce sont les idées qui s’y affrontent bien plus que les faits, et les porteurs d’idées peuvent être encensés et placés sur des piédestaux ou cloués au pilori aussi rapidement. D’où la difficulté de faire transiter sans déformation les informations et les connaissances scientifiques dans le domaine public : des verrous spécifiques s’y immiscent, parfois subtilement. Le scientifique habitué des débats plus « cordiaux » portant sur le travail de l’un ou de l’autre, peut se retrouver très inconfortable dans l’arène publique où la critique porte sur les personnes derrière les idées (tableau 1). En résulte des situations d’autocensure, un filtre où une partie de (ou toute) l’information n’est pas transmise. À l’autre bout du spectre, les capacités individuelles à accepter, à traiter et à utiliser d’une manière citoyennement responsable l’information transmise ou disponible, varient autant que le nombre des individus sur Terre. Cette capacité dépend au premier chef du capital humain disponible (Vignolles, 2012, p. 37 ; Sen, 2000), d’où le rôle crucial de l’éducation, sur lequel reviennent constamment De Koninck (2008), Stiglitz (2012, 2015) et tant d’autres.

Entre les deux, entre le scientifique et l’individu, toute une panoplie de filtres peuvent être déployés par des acteurs qui veulent établir un contrôle entre l’information disponible publiquement et celle reçue par les individus (verrous verticaux). Ces filtres varient autant en termes de position dans l’organisation des systèmes spatiotemporels que de leur dynamisme évolutif. Deux verrous supplémentaires, ceux-là ancrés dans la longue durée (temps) et sur des espaces plus vastes, contribuent à produire des filtres, parfois très fins. Il s’agit des langues et des cultures.

Des verrous socioculturels I : le verrou langagier

Les langues sont l’outil de base pour accéder à l’information et aux savoirs. Une langue vivante est « à la fois produit et activité » (Raffestin, 1980, p. 89). Quelles qu’elles soient, « d’abord le moyen de mettre en scène le spectacle du pouvoir » (Raffestin, 1980, p. 90), elles sont aussi un enjeu et un instrument de pouvoir, non pas parce qu’elles peuvent être appropriées, mais parce qu’elles peuvent être manipulées (Raffestin, 1980, p. 97). D’un point de vue citoyen et de réduction des inégalités, c’est surtout la question de la disponibilité inégale de l’information qui constitue l’enjeu : disponibilité en amont (producteurs d’information) et en aval (récepteurs), mais aussi la présence de filtres qui ne laissent pas passer toute l’information de l’amont vers l’aval ou de l’aval vers l’amont (tableau 1), des verrous verticaux. Bref, « la classe dominante s’approprie et contrôle, par ses codes, la production, la circulation et l’interprétation des messages (14) » (Rossi-Landi, 1973, p. 56, cité dans Raffestin, 1980, pp. 92-93). De ce point de vue, la première inégalité a émergé entre les ainés et les plus jeunes, les premiers possédant l’information et l’expérience (Bookchin, 1993) ; puis éventuellement, ce furent les inégalités entre la ville et la campagne : la première a imposé à la seconde son mode d’échange économique, et avec lui, son mode d’échange linguistique (Raffestin, 1980, p. 92). Une langue dominante devient ainsi, volontairement ou non, un outil de colonisation.

La connaissance en générale est produite dans toutes les langues et diffusée par toute une panoplie de créneaux : des parents vers les enfants (et inversement), entre voisins, amis, connaissances − des diffusions horizontales −, et cetera. Pour généraliser, on peut dire que l’accès aux connaissances dépend à la base des langues de diffusion et de réception. Pour chaque aire culturelle, Raffestin cite les travaux d’Henri Gobard (1976) pour décrire quatre types de langages : vernaculaire (local, spontané), véhiculaire (national ou régional), référentiaire (lié aux traditions culturelles), et mythique (lié au sacré) (Raffestin, 1980, p. 88). Et un « groupe dominant qui impose son mode de production impose aussi son langage, car la langue aussi est travail » (Raffestin, 1980, p. 89).

Pour notre intérêt sur les verrous, j’insiste sur deux questions en partie liées entre elles : la production scientifique, liée aux savoirs évoqués précédemment, et la vulgarisation. La première est plutôt de nature horizontale et concerne la langue de diffusion et d’échanges entre scientifiques ; la deuxième, plutôt verticale, est liée aux langues de transmission et de réception par le monde citoyen des connaissances produites dans le monde scientifique.

Au tournant des années 2000, environ 90 % de la production scientifique mondiale était en anglais, une part qui a gonflé à partir d’environ 50 % dans les années 1960, à une époque où le russe, l’allemand et le français concurrençaient en partie l’anglais (Langlais et EPRIST, 2020). Depuis 2020, c’est en chinois qu’on trouve le plus grand nombre de publications scientifiques annuellement (Barthélémy, 2020). Les inquiétudes sur le poids de l’anglais dans la production scientifique ne sont pas récentes (Fondin, 1979) et se mêlent à celles sur sa marchandisation et la quête d’une visibilité scientifique pour les chercheurs. « L’usage généralisé de l’anglais, même sur des publications portant sur des problématiques fondamentalement locales, restreint la circulation de l’information scientifique » (Langlais et EPRIST, 2020, p.1). Pour tenter de redonner de la valeur au multilinguisme scientifique, des chercheurs finlandais ont lancé en 2019 l’initiative d’Helsinki sur le multilinguisme dans la communication savante. En 2023, les signataires se comptent par centaines, individus et organisations[10]. Il est mieux connu aujourd’hui que la production scientifique dans les langues locales permet de meilleures interactions entre la société et le monde scientifique, ce qui bénéficie autant à la science qu’aux populations locales (Langlais et EPRIST, 2020). D’ailleurs, cela permet d’établir un lien avec la deuxième question évoquée au sujet de la langue : la transmission verticale.

Ici, deux aspects, parmi d’autres, verrouillent le système et empêchent d’orienter les actions vers une société moins inégalitaire. Le premier, c’est l’éducation des récepteurs, ou plutôt, l’absence d’éducation. Cette éducation, c’est le premier jalon pour construire une vie citoyenne. Déjà, à la fin du 19e et au début du 20e siècles, le géographe anarchiste, Élisée Reclus, militait pour l’éducation des citoyens au savoir géographique, crucial pour pouvoir prendre des décisions citoyennes éclairées (Reclus, 1906[11]), prescription reprise par de nombreux auteurs dans le dernier quart du 20e siècle (De Koninck[12]) et au 21e siècle (Waridel, 2019 ; Stiglitz, 2012 et 2015 ; De Koninck, 2008). L’éducation permet aux récepteurs de décoder les informations vulgarisées par les scientifiques et de les utiliser pour prendre des décisions citoyennes.

Le deuxième aspect, tout aussi important, c’est la présence ou l’absence de canaux pour faire transiter l’information vulgarisée vers la population ; et éventuellement celle de la population, même si c’est de manière incomplète ou anecdotique, vers les scientifiques et les décideurs. Lorsque l’information, la connaissance, n’est pas disponible dans la langue des populations, il n’y a aucune sensibilisation possible et les décisions se prennent avec l’information disponible, même si elle est fausse ou fallacieuse. C’est ce qu’a démontré le comédien John Oliver dans son émission satirique d’actualités publiques sur le thème de la désinformation, en lien avec la pandémie de covid-19 et les diasporas aux États-Unis (Oliver, 2021). Les informations sur la covid-19 dans les autres langues que l’anglais, comme l’espagnol ou le vietnamien, provenaient le plus souvent de charlatans, alors que la population parlant ces langues ne connaissait même pas les principaux acteurs de santé publique des États-Unis, comme le Docteur Fauci, qui occupait pourtant l’espace public médiatique (anglophone) tous les jours. Citant un article du Wall Street Journal du 16 septembre 2021 (Scheck et al., 2021), Oliver et son équipe rappelaient aussi que 90 % des utilisateurs de Facebook habitent à l’extérieur des États-Unis et du Canada, mais que seulement 13 % des budgets sont dépensés sur le contrôle du contenu en dehors des États-Unis. En dehors de l’anglais ou du français, les options de vérification des faits sont minces ou insuffisamment connues. Un réseau international (International Fact Checker Network [13] ) a bien été créé en 2015, mais ses activités sont presque uniquement en anglais. Certes, des applications contribuant à former les gens à la vérification des faits d’actualités ont été développées en portugais (Brésil), français, turc et espagnol, mais tout cela reste minime face aux efforts immenses de désinformation.

Des verrous socioculturels II : le verrou religieux

Sur le plan culturel, un autre aspect important est la religion. « Au même titre que la langue, la religion est un système sémique dont la fonction est d’assurer une médiation » (Raffestin, 1980, p. 108). Du point de vue des verrous, la religion agit comme un filtre pour la transmission d’informations et du savoir. Les blocages, horizontaux et verticaux, sont plus ou moins forts selon la religion, selon le pouvoir des autorités religieuses, et varient dans le temps, comme par exemple le Québec des années 1950 en comparaison avec la situation actuelle. Et comme les contrôles concernent la vie sociale, son organisation, la relation à la nature, la religion a aussi été utilisée comme outil de colonisation et d’assimilation. Ici, les problèmes potentiels de transmission résultent à la fois de la hiérarchie parfois très forte (christianisme, islam, hindouisme, et cetera) et de traditions séculaires, parfois millénaires, où la somme du travail accumulé sur de très longues périodes contribue à bloquer les changements (tableau 1). Des idées ou des façons de faire, de penser, héritées d’un autre âge peuvent être devenues complètement anachroniques (par exemple « croissez et multipliez-vous »), ou avoir changé complètement de contexte, comme pour l’idée de « se marier pour la vie ». Albert Jacquard expliquait bien l’évolution de l’espérance de vie d’un couple : à la fin du 18e siècle, elle était d’environ 15 ans, et à 35 ans, il y avait 50 % des chances que l’un ou l’autre du mari ou de la femme soit décédé (Jacquard, 1998). Au 21e siècle, l’espérance de vie des deux membres d’un couple, une fois formé, peut facilement dépasser 50 ans. Ce n’est plus le même contrat. Et lorsque l’État s’en mêle, peu de pouvoir reste aux populations : « Cette convergence du sacré et du profane constitue un redoutable instrument de pouvoir et un moyen d'une rare efficacité pour mobiliser une population. Les faits nous montrent que cette liaison étroite entre l'Église et l'État débouche finalement sur une prédominance de l'État qui manipule la religion pour asseoir son pouvoir » (Raffestin, 1980, p. 113). Mais alors que plusieurs États ont plus ou moins réussi, en particulier en Europe et au Canada, à séparer l’État et la religion pendant un certain temps, cette dernière revient en force « comme source de nouvelles solidarités (essor des églises évangéliques) ou encore comme réponse spirituelle aux interrogations d’hommes et de femmes aux prises avec le matérialisme et l’individualisme de nos sociétés » (Battistoni-Lemière, 2022, pp. 80-91). Bref, un important travail (énergie + information) est exercé pour consolider ces sous-systèmes et pour les rendre plus imperméables à ce qui provient de l’extérieur.

Tableau 1

Les verrous à la réduction des inégalités : une première approche spatiotemporelle multiscalaire et quelques exemples

Vers un déverrouillage ? Que peut faire l’État ?

« C’est un fait : il n’a jamais existé aucune grande économie prospère où l’État n’a pas joué un rôle important (…) » (Stiglitz, 2012, p. 249).

Des verrous de divers types, horizontaux et verticaux, parsèment les systèmes socioéconomiques à tous les niveaux et empêchent de travailler à la réduction des inégalités. Nous en avons examiné quelques-uns, en particulier pour faire ressortir la manière dont ils se construisent en termes d’énergie et d’information, bref, qu’est-ce qui en fait des verrous. Mais qui dit verrou, dit aussi, mécaniquement, une possibilité de déverrouillage. Dans les cas qui nous intéressent, des déverrouillages sont-ils possibles ? Et si oui, comment ? L’État a-t-il un rôle à jouer ?

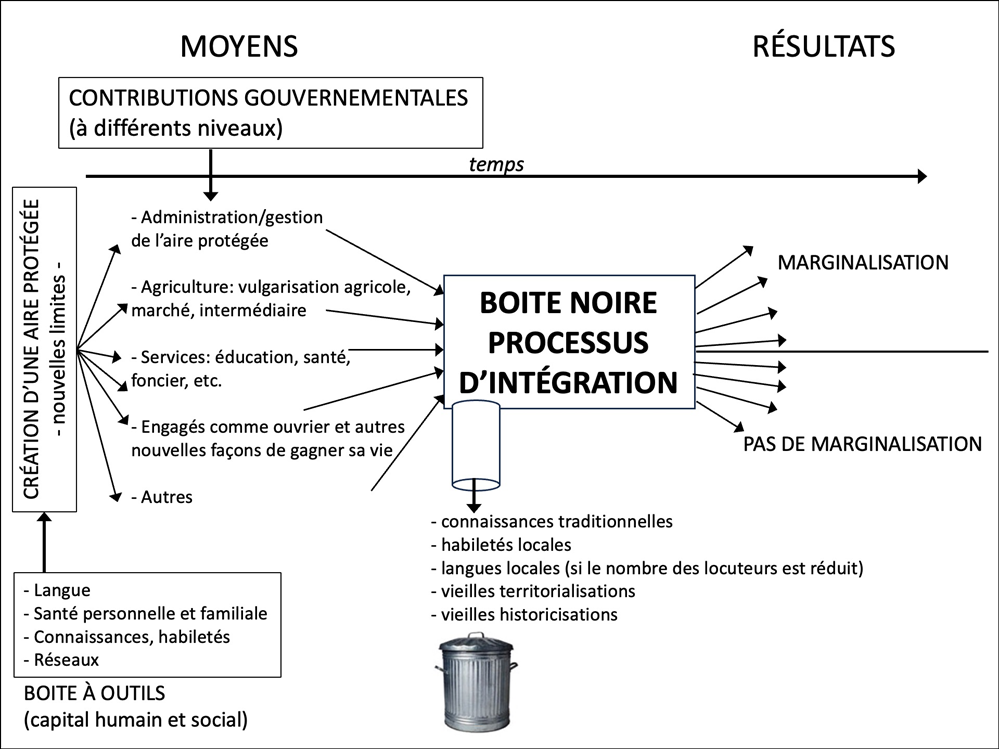

La première et plus importante difficulté liée aux déverrouillages, c’est le changement, la transformation, la transition, quel que soit le terme employé. Toute transformation pour un individu, pour un groupe, implique un changement dans les flux d’énergie et d’information dans les sous-systèmes auxquels il participe. Plus les changements sont nombreux ou plus leur intensité est forte, plus l’adaptation est difficile, car c’est parfois la participation de l’individu à un système qui est remise en question, son identité même ; et plus les changements sont rapides, même chose, plus l’adaptation sera difficile (figure 2). Il en résulte que, sans aide extérieure, pour un changement drastique du fonctionnement, le résultat est une plus grande marginalisation dans les sous-systèmes auxquels les gens participent. Ce fut le cas par exemple pour les populations affectées par la mise en place d’aires protégées au Vietnam et au Laos entre les années 1990 et les années 2010 : leurs moyens de subsistance ont été complètement transformés et leurs savoirs, l’information dont ils disposaient pour vivre, pour dépenser leur énergie, en somme leur travail, tout cela n’était plus utile dans le nouveau sous-système qui émergeait de la transition (figure 3). Inversement, avec des investissements substantiels de l’État pour aider à acquérir de nouvelles informations, apprendre de nouvelles habiletés, la capacité d’adaptation est améliorée et le niveau de marginalité réduit. Ce fut le cas, par exemple, des petits paysans en Malaysia et en Indonésie dans les années 1970 et 1980, où l’État a joué un rôle crucial dans leur adaptation aux nouvelles réalités imposées par le marché mondial : Malay peasants coping with the world, c’était le titre du livre publié par De Koninck en 1992 (De Koninck, 1992 ; voir aussi Déry, 2017). Dans cette foulée, complétons la citation de Laurent (2021) débutée plus tôt : « Rien n’est jamais mécanique ou automatique en matière d’évolution économique et le rôle des politiques publiques est toujours déterminant, en particulier concernant l’atténuation ou l’aggravation des inégalités » (Laurent, 2021, p. 177).

Figure 3

Processus d’adaptation à une nouvelle situation. L’exemple des aires protégées en Asie du Sud-Est

Dans la littérature en économie, certains auteurs évoquent des conditions nécessaires pour les déverrouillages spécifiques, toujours dans le domaine économique. Dumez et Jeunemaitre par exemple énumèrent trois conditions : l’innovation, les rentes de profit à saisir et les nouvelles firmes (Dumez et Jeunemaitre, 2004, p. 196-197). Au final, cela revient à modifier la répartition, l’organisation et les flux liés à l’énergie et à l’information dans un système ; quel que soit le domaine, il s’agit de déployer suffisamment de travail dans le sens d’un déverrouillage pour permettre l’ouverture souhaitée du système.

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les États qui, à peu près partout dans le monde et avec leurs ramifications multiscalaires, ont d’abord permis – du moins au départ – aux populations d’organiser la vie collective dans des espaces plus larges et sur des pas de temps plus longs : services de transport (autobus, rail, avion, et cetera), éducation, santé, énergie, systèmes de retraite, et cetera. Les variations selon les pays sont immenses, mais au total, les États étaient les seules institutions ayant les reins assez solides pour être capables d’investir autant de travail (énergie + information) sur le court terme pour des bénéfices à long terme pour des populations toujours plus nombreuses et sur des territoires plus vastes (par exemple l’hydroélectricité au Québec) ; les seules aussi capables d’amortir les risques liés à la santé en organisant des systèmes nationaux ou provinciaux (organisation verticale). Les social-démocraties se sont développées sur cette base et des études récentes démontrent comment l’universalisme de la redistribution, par exemple sous la forme de services d’éducation ou de soins de santé universels, contribue non seulement à des sociétés moins inégalitaires, mais aussi à de meilleures conditions de vie pour tous (Pickett et al. 2024 ; Jacques et Noël, 2018 ; Wilkinson et Pickett, 2009). Mais comme les politiques économiques sont influencées par la production d’idées et par les luttes de pouvoir dans l’arène politique (Palley, 2017, p .5), la « revanche des riches » à partir de 1980 (Goodwin et Burr, 2013) et la néolibéralisation de l’État ont contribué à changer l’équilibre du pouvoir justement au profit des riches avec pour moyens et résultats : dérégulation, privatisation des compagnies d’État, tout y est passé, au point qu’on ne reconnait plus les États qui avaient mis en place les systèmes d’éducation et de santé (Harvey, 2014 ; pour la santé, Laurent, 2021), ou plutôt, on ne reconnait plus leurs systèmes de santé ou d’éducation.

Du point de vue des verrous qui empêchent la réduction des inégalités, à la base, ce n’est qu’une question de travail : il faut déployer suffisamment d’énergie et d’information pour réussir à déverrouiller là où ça coince. Lorsqu’il s’agit d’agir localement, un bon leadeur peut arriver à mobiliser autant la population locale que les fonds provenant des échelons administratifs supérieurs pour contribuer à une transformation voulue. Mais lorsque le verrou se déploie avec des blocages horizontaux et verticaux, avec des ramifications sur l’ensemble de la planète, comme pour les paradis fiscaux, ou lorsqu’il est de nature socioculturelle, linguistique ou religieuse, s’organisant dans la très longue durée par exemple, la quantité de travail nécessaire au changement devient impossible à mobiliser pour des individus ou même des groupes locaux, d’où le rôle potentiellement important des États.

Certes, le leadeurship individuel, volontaire ou involontaire, peut arriver à faire bouger des masses (Gandhi, Martin Luther King, et cetera), y compris à l’échelle planétaire, comme les efforts individuels de Greta Thunberg, qui a lancé une grève scolaire pour le climat devant le Parlement suédois en 2018, grève qui, sans que ne soit l’objectif au départ, de par sa visibilité, a déclenché toute une série de mouvements similaires et organisés dans un très grand nombre de pays (Asmelash, 2019 ; Nilsen, 2019). De tels mouvements peuvent aider à atteindre les consensus sociaux qui délient les mains des politiciens frileux de lancer des transformations difficiles (politiquement), même lorsqu’elles sont indispensables.

Mais au total, il reste que ce sont surtout les États qui disposent potentiellement des ressources utilisables dans des opérations de déverrouillages de verrous qui bloquent la réduction des inégalités, d’autant plus s’ils conjuguent leurs efforts internationalement. Le problème est que les États ne sont pas monolithiques ; ce sont les gouvernements, à l’intérieur des États, qui prennent les décisions, influencés par des pouvoirs et des lobbys puissants, qui peuvent même bloquer le système à leur avantage, de l’intérieur – un verrou dont parle Palley justement (Palley, 2017). « In the case of social and political institutions, however, the situation is different. The argument is that, in contrast, most institutions are composite entities, made up of numerous microlevel institutions: organizational elements, structural arrangements, sociocultural norms, and individual rules and procedures » (Martin, 2010, p. 13). Et parmi les plus puissants acteurs dans cette boite noire étatique figurent les banques (Grignon, 2009, 2010, 2011). « Les problèmes sont aggravés par des subventions cachées qui déforment le marché et par des règles du jeu qui avantagent les riches » (Stiglitz, 2012, p. 247).

D’où un rôle ambivalent pour l’État : le potentiel est là, mais l’action n’est pas entreprise. L’exemple de l’Europe est éloquent à ce sujet. Les États européens, en particulier la France et l’Allemagne, se sont unis et ont participé à la création de la Communauté économique européenne (CEE) dans les années 1950 pour éviter que ne se reproduisent les deux conflits mondiaux de la première moitié du 20e siècle. Soixante à soixante-dix ans plus tard, les Européens sont nombreux à critiquer l’Union européenne et à vouloir redonner du pouvoir à leurs gouvernements respectifs. Conséquence prévisible puisque l’Union a été phagocytée par les néolibéraux qui prennent les décisions d’austérité contribuant à accroitre les inégalités et à la consolidation de problèmes socioéconomiques, plutôt que d’aider à les régler. « Gouverner, c’est choisir », écrivait Stiglitz (Stiglitz, 2012, p. 329) ; mais a-t-on vraiment le choix ?

Conclusion

« La cybernétique nous enseigne que nous serions à même de traverser ces temps turbulents si nos capacités à traiter l’information se développaient plus rapidement que nos compétences à produire plus d’énergie. En d’autres termes, si nous demeurons maître du génie que nous avons libéré de sa bouteille. » (Lovelock, 1986, p. 148, je souligne).

Au départ, par définition en fait, la question des inégalités n’est pas facile à résoudre, car il faut pouvoir savoir de quelles inégalités on parle, dans quel « espace » on souhaite les évaluer (Sen, 2000). Nonobstant ce travail de réflexion important, force est de constater des blocages importants dans le fonctionnement du système économique mondial, blocages qui empêchent d’avancer vers une société plus juste, plus égalitaire, plus équitable, en contribuant à ce que les plus riches conservent ou même augmentent leurs privilèges. Quelle que soit notre définition de l’inégalité, il est certain que conserver les privilèges des plus riches ne fait que poursuivre plus rapidement la destruction de la planète (Kempf, 2007).

Ces blocages, par analogie avec la géostratégie et pour les besoins de l’analyse, je les ai appelés des verrous. Certains verrous se sont construits dans la longue durée et sont de nature socioculturelle (langue, religion) ; d’autres ont pu être fabriqués et mis en place du fait de la permissivité du système d’économie de marché capitaliste (paradis fiscaux). Le système d’économie de marché capitaliste néolibérale, basé sur l’argent-dette, et où le rôle de la banque est le plus central, est peut-être le plus important, car il se décline en de multiples verrous horizontaux (entre systèmes de même niveau) et verticaux (entre systèmes et sous-systèmes) qui contribuent à la survie et à la persistance du système. Et du fait d’une mise en place ancienne, ce système a l’apparence de l’inéluctabilité, d’autant plus que nombre d’économistes depuis plus de 200 ans ont tenté de faire de l’économie une science naturelle : on oublie que ce système est socialement construit et qu’il pourrait en être autrement (Passet, 1996, 2010 ; Grignon, 2009 ; Polanyi, 1944). Construits et insérés dans des systèmes socioéconomiques et politiques qui se déploient à différents niveaux géographiques, ces verrous empêchent d’éliminer les sources des nuisances. Bien plus : en conservant l’analogie militaire, on peut même affirmer qu’ils constituent un système défensif sophistiqué qui protège certains individus, certains groupes, ainsi bien sûr que leurs privilèges et leur pouvoir, en particulier leur pouvoir de nuisance ! Dans ce fonctionnement, les verrous empêchent parfois l’information de se rendre jusqu’aux individus, jusqu’aux groupes ; ou ils empêchent parfois l’accumulation suffisante d’énergie qui permettrait de changer le système ou simplement un morceau du système.

Pour déverrouiller de tels systèmes, le travail à mobiliser (énergie + information, selon l’approche raffestinienne) varie en fonction de la force d’inertie du verrou, dépendante de la masse de sa population et de la quantité de travail qui organise le système qui l’a mis en place. Les efforts de réduction des inégalités, en apparence cosmétiques à cause des verrous, seraient plus efficaces quel que soit leur niveau étatique s’ils étaient mieux ciblés (le bon système), mieux additionnés pour générer les consensus nécessaires à l’action politique dans les systèmes spécifiques touchés par les verrous. Toutefois, lorsque la force du verrou est immense du fait d’une population très nombreuse, d’une longue histoire, ou simplement d’un travail immense accompli, comme pour nourrir les systèmes militaires dans tous les pays du monde – un verrou qui vaudrait la peine d’examiner dans un article à lui tout seul ! – seuls les États ou des organisations de cette taille disposent du potentiel pour accomplir le travail nécessaire au déverrouillage. À tout le moins, dans l’état du monde actuel.

Aussi pour la tâche de réduire les inégalités spécifiquement dans des pays où les gouvernements alternent, généralement entre des régimes plus à gauche ou plus à droite, le problème vient de la facilité de poser des pierres à l’édifice des inégalités et de la difficulté de les enlever. Inversement, il est difficile de poser de pierres à l’édifice des efforts pour le bienêtre collectif ; alors qu’il est beaucoup plus facile de démolir ces mêmes édifices. Ce que les quarante années de néolibéralisation à outrance (1980 - 2020) ont bien montré, partout sur la planète (Harvey, 2015 ; Klein, 2008), c’est justement la capacité et, surtout, « la propension des politiques néolibérales à produire des verrouillages » (Palley, 2017, p. 10, traduction libre), à figer le système économique à son avantage; mais non seulement le système, mais aussi, surtout, les idées qui permettent de l’organiser (Palley, 2017 ; Harvey, 2014 ; Klein, 2008), rendant plus difficile le retour à un système plus juste.

Le constat global et la conclusion sont résolument pessimistes étant donnés les efforts colossaux à fournir pour renverser les tendances, les trajectoires fortement ancrées et surtout l’absence de réelle volonté de changer les choses, du moins au niveau des décideurs. Est-il possible de renverser des tendances lourdes de l’histoire, de contrer la désinformation, la peur de l’autre qui augmente les tensions à tous les niveaux, laissant même craindre une Troisième Guerre mondiale, si la tendance décrite par Polanyi aux 19e et 20e siècles et qui se répète à l’heure actuelle se maintient (Déry, 2019) ? J’ose pourtant voir deux sources d’espoir. La première, c’est que même plusieurs parmi les plus riches trouvent la situation actuelle scandaleuse ; cela pourrait avoir un effet mobilisateur sur la population en générale et sur les politiciens. La deuxième, c’est que, comme pour le changement climatique, en théorie sociale, on ne connait pas très bien les effets de seuil : l’éducation, la mondialisation positive (apprentissage des langues, échanges, et cetera), les mobilisations citoyennes, les groupes de partages et d’intégration, tout cela pourrait peut-être finir par créer un mouvement de renversement. Pourrait…

Appendices

Notes

-

[1]

Texte d’abord présenté sous forme de communication avec le titre Analyse multiscalaire des verrous à la réduction des inégalités: quel rôle pour l’État? au 89e congrès de l’ACFAS, « Sciences, Innovations, Sociétés », du 9 au 13 mai 2022; Hôte : Université Laval, Québec (Québec).

-

[2]

Données tirées du site internet de la Banque mondiale [En ligne] URL : https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD?end=2021&start=1960&view=chart.

-

[3]

Groupe des trois économistes qui conseillent le président.

-

[4]

À ce point de la réflexion, il n’y a pas lieu de distinguer entre les mots verrou, barrière, ou même obstacle. J’utilise le terme « verrou » en raison de l’analogie mécanique et son utilisation passée en géostratégie ; certains auteurs utilisent « barrière », « blocages » ou « obstacle », sans réflexion réelle sur le sujet.

-

[5]

Ma lecture récente de Against the grain de James C. Scott (2017), m’amènerait une autre question, trop large pour être débattue ici, mais que je considère liée aux autres soulevées : est-il dans la nature de l’État de préférer des consommateurs dociles plutôt que des citoyens bien informés, pour mieux contrôler les populations sous sa gouverne – comme c’était son objectif historiquement. Bref, pour le salut de la planète, vaut-il mieux évoluer vers une société mondiale sans État ?

-

[6]

On pourrait ajouter ici John Oliver et son équipe de l’émission Last week tonight présentée à HBO, et les très nombreux exemples qu’ils ont abordés concernant la construction et la perpétuation d’inégalités intolérables aux États-Unis dans tous les domaines : foncier, santé, éducation, emploi, prisons, et cetera. L’émission, toujours en onde en 2024, a été lancée en avril 2014.

-

[7]

Sources : Goldewijk (2005) et mises à jour sur le site de l’ONU.

-

[8]

Pour une liste vers 2015, voir Galaz et al. (2018 – annexe 2) ou celle compilée par l’Union européenne en 2023 : https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/paradis-fiscaux-la-liste-noire-de-l-union-europeenne/.

-

[9]

Les termes utilisés par ces auteurs – barrières, blocages – le sont d’une manière générale, dans leur appréciation commune, souvent comme synonymes. Voir aussi la note 5.

-

[10]

Pour plus d’information, vous le site internet d’Initiative d’Helsinki [En ligne] URL : https://www.helsinki-initiative.org/fr

-

[11]

Paru originalement entre 1906 et 1908, c’est la réédition de 1998 qui a été consultée ici.

-

[12]

Très nombreuses communications personnelles depuis 1992 ; voir aussi son enseignement télévisuel et en ligne, Le monde à la carte, et les manuels qui l’accompagnent (par exemple, De Koninck, 1999 pour la 4e édition).

-

[13]

Pour plus d’information, consulter le site internet The International Fact-Checking Network (IFCN) at Poynter [En ligne] URL : https://www.poynter.org/ifcn/

Bibliographie

- Alvaredo, F., L. Chancel. T. Piketty, E. Saez et G. Zucman, 2017, Rapport sur les inégalités mondiales 2018, World Inequality Lab, Paris, 492 p.

- Ashmelash, L., 2019, Greta Thunberg isn’t alone. Meet some other young activits who are leading the environmentalist fight, CNN , 28 septembre 2019, [En ligne] URL : https://www.cnn.com/2019/09/28/world/youth-environment-activists-greta-thunberg-trnd/index.html

- Barthélémy, P., 2020, La Chine s’est imposée en acteur majeur de la science mondiale. Le monde, 18 septembre 2020, [En ligne] URL : https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/28/la-chine-s-est-imposee-en-acteur-majeur-de-la-science-mondiale_6096291_1650684.html

- Bassou, A., 2019, Terrorisme au Sahel : le verrou Burkinabé ne doit pas sauter. Rabat, Policy Center for the New South, « Opinion », 23 mai 2019, [En linge] URL : https://www.policycenter.ma/opinion/terrorisme-au-sahel-le-verrou-burkinab%C3%A9-ne-doit-pas-sauter.

- Battistoni-Lemière, A., 2022, Le poids du religieux au XXIe siècle. Dans A. Battistoni-Lemière, Tout comprendre à la géopolitique : 1200 concepts pour réussir vos concours et examens, Chapitre 2, Armand Colin, Paris, pp. 80-91.

- Bookchin, M., 1993, Une société à refaire. Vers une écologie de la liberté, Montréal, Écosociété,

- Boyce, J. K., 2018, The Environmental Cost of Inequality, Scientific American , pp. 73–77.

- Brunet, R., 2001, Le déchiffrement du monde. Théorie et pratique de la géographie, Belin, Paris, 402 p.

- Brunet, R., R. Ferras, H. Théry, 1993, Les mots de la géographie. Dictionnaire critique. GIP Reclus et La Documentation Française, Montpellier et Paris, 518 p.

- Capra, F., 2004, Les connexions invisibles. Une approche systémique du développement durable, Éditions du Rocher, Monaco, 341 p.

- Carroué, L., 2015, La planète financière. Capital, pouvoirs, espace et territoire, Armand Colin, Paris, Collection « U – Géographie », 253 p.

- Chancel, L., 2017, Insoutenables inégalités. Pour une justice sociale et environnementale, Les petits matins, Paris, 184 p.

- Chancel, L., T. Piketty, E. Saez, G. Zucman, 2021, Rapport sur les inégalités mondiales 2022 - synthèse, World Inequality Lab, Paris, 15 p.

- Cornell, S. F. Berkhout, W. Tuinstra, J. D. Tàbara, J. Jäger, I. Chabay, B. de Wit, R. Langlais, D. Mills, P. Moll, I. M. Otto, A. Petersen, C. Pohl, L. van Kerkhoff, 2013, Opening up knowledge systems for better responses to global environmental change. Environmental Science & Policy, 28, 2013, pp. 60-70.

- Deneault, A., 2014, Paradis fiscaux: la filière canadienne, Écosociété, Montréal, 392 p.

- Deneault, A., 2016, Une escroquerie légalisée. Précis sur les « paradis fiscaux ». Écosociété, Montréal, 128 p.

- De Koninck, R., 1992, Malay Peasants Coping with the World. Breaking the Community Circle? , Institute of Southeast Asian Studies, Singapour, 285 p.

- De Koninck, R., 1999, Le monde à la carte, Presses Inter Universitaires, 4e édition, Cap-Rouge, 224 p.

- De Koninck R., 2008, Profession géographe, Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 74 p.

- Déry, S., 2006, Réflexions théoriques sur l'organisation des niveaux géographiques, Cahiers de Géographie du Québec, 50, 141, pp. 337-345.

- Déry, S., 2017, Des Cent-Îles aux Cent-géographies : pérégrinations sud-est asiatiques du géographe Rodolphe De Koninck, Cahiers de géographie du Québec, 61, 174, pp. 235-252.

- Déry, S., R. Vanhooren, 2011, Protected areas in mainland Southeast Asia, 1973-2005, Singapore Journal of Tropical Geography , 32, pp. 185-201.

- Déry, S., L. Dubé, B. Chanthavong, 201 9 , Protected areas, marginality, and the evolution of socio-economic networks since 1990 in Luang Nam Tha province, Lao PDR. Dans W. Leimgruber et Chang-yi, (dir.), Rural areas in the process of globalization – Rural areas between regional needs and global challenges – Challenges for rural areas in an epoch of globalization , Springer, Collection « Perspectives on Geographical Marginality », 4, pp. 277-306.

- Dumez, H., A. Jeunemaître, 2004, Les stratégies de déstabilisation de la concurrence: déverrouillage et recombinaison du marché, Revue française de gestion, 30, 148, pp. 195-207.

- Fondin, H., 1979, La langue de la publication scientifique : la prépondérance de l’anglais et la recherche, Documentation et bibliothèques, 25, 2, pp. 59-69.

- Folke, C., S. Polasky, J. Rockström, V. Galaz, F. Westley, M. Lamont, M. Scheffer, H. Österblom, S. R. Carpenter, F. S. Chapin III, K. C. Seto, E. U. Weber, B. I. Crona, G. C. Daily, P. Dasgupta, O. Gaffney, L. J. Gordon, H. Hoff, S. A. Levin, J. Lubchenco, W. Steffen, B. H. Walker, 2021, Our future in the Anthropocene. Ambio, 50, 4, pp. 834-869.

- Garnier, G., 2022, 20e congrès du Parti Communiste Chinois : un verrouillage au devant des défis? Portail de l’Intelligence économique, 1er novembre 2022, [En ligne] URL URL : https://www.portail-ie.fr/univers/enjeux-de-puissances-et-geoeconomie/2022/20e-congres-du-parti-communiste-chinois-un-verrouillage-au-devant-des-defis/

- Gobard, H., 1976, L’aliénation linguistique, analyse tétraglossique, Paris, Flammarion, 298 p.

- Goldewijk, K.K., 2005, Three Centuries of Global Population Growth: A Spatial Referenced Population (Density) Database for 1700–2000. Population and Environment, 26, 4, pp. 343-367.

- Goodwin, M., D.E. Burr, 2013, Economix. La première histoire de l’économie en BD, Les Arènes, Paris, 304 p.

- Grignon, P., 2009, L’argent-dette II. Promesses chimériques. Documentaire vidéo, Moonfire Studio, 89 minutes, [En ligne] URL : https://www.youtube.com/watch?v=mC9rpRa8zlw