Abstracts

Résumé

La recherche-action participative représente un réel potentiel d’améliorer les conditions de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle profonde (DIP) et leur famille. Bien que la recherche participative puisse contribuer grandement à diminuer les iniquités et les injustices auxquelles sont confrontées ces familles, de nombreux enjeux entravent la réalisation d’une telle démarche collaborative. Pour favoriser l’équité en santé, l’orientation des recherches vers un cadre socialement responsable prend également tout son sens. Néanmoins, davantage d’études utilisant cette approche doivent être menées afin de soutenir leur faisabilité et identifier les conditions gagnantes pour encourager les chercheurs et les membres de la communauté à s’engager dans un réel partenariat. Cet article vise à : 1) rapporter les étapes d’une recherche-action participative menée dans l’optique d’explorer des solutions pour faciliter la planification de la transition vers la vie adulte des personnes ayant une DIP, réalisée selon une orientation socialement responsable; 2) décrire le positionnement de l’étude selon l’échelle de responsabilité sociale; 3) discuter des conditions gagnantes et des obstacles à sa réalisation toujours sous l’angle de la responsabilité sociale.

Mots-clés :

- Recherche-action,

- recherche participative,

- responsabilité sociale,

- conditions gagnantes,

- enjeux,

- déficience intellectuelle,

- transition vers la vie adulte

Abstract

Participatory action research offers tremendous potential when seeking to improve the living conditions of those with profound intellectual disability (PID) and their families. While participatory research can significantly reduce the inequities and injustices faced by these families, a number of issues continue to impede this collaborative approach. Focusing research on socially responsible frameworks becomes relevant when promoting equity in health. Nevertheless, further studies are needed to support the feasibility of the approach while identifying the winning conditions that can help researchers and community members engage in genuine partnerships. This article aims to: 1) report on the stages involved in a socially responsible participatory action-research study to explore solutions that can facilitate planning when those with PID transition to adulthood; 2) define the study’s position according to the social responsibility scale, and; 3) discuss the winning conditions and obstacles involved in its achievement without compromising social responsibility.

Keywords:

- Action research,

- participatory research,

- social responsibility,

- winning conditions,

- issues,

- intellectual disability,

- transition to adulthood

Article body

Introduction

À l’approche de la transition vers la vie adulte, les jeunes présentant une déficience intellectuelle profonde (DIP) et leur famille peinent à trouver les ressources qui répondront à leurs besoins comme jeunes adultes (Corcuff, 2021; Gauthier-Boudreault et al., 2017b). Effectivement, un changement majeur survient à l’âge de 21 ans où les jeunes doivent quitter le réseau de l’éducation pour se diriger vers des services occupationnels offerts par le réseau de la santé ou le réseau communautaire (Loi sur l’instruction publique, chapitre I-13.3). Or très peu d’études ont porté sur les acteurs centraux associés à la planification de la transition vers la vie adulte de ces personnes, tels que les personnes ayant une DIP, leur famille et leurs intervenants. Une recherche avec ces partenaires de la transition favoriserait l’identification de moyens en adéquation avec les besoins des jeunes ayant une DIP et en faciliterait l’implantation par les acteurs des différents milieux concernés. De fait, l’engagement actif des membres d’une communauté dans le processus de recherche permet de trouver des solutions concrètes à des problématiques réelles, d’augmenter la crédibilité des études en misant sur leur savoir expérientiel et finalement, de générer des changements systémiques signifiants (Jagosh et al., 2015; Woolf et al., 2016). Cet article décrit la réalisation d’une recherche-action selon une orientation socialement responsable et discute des conditions gagnantes et des obstacles à sa réalisation.

Contexte

De plus en plus d’auteurs privilégient l’approche de recherche participative (Cargo & Mercer, 2008). La recherche participative prend principalement ancrage dans deux courants, soit la recherche-action dite « classique » de Kurt Lewin et la recherche émancipatoire de Paulo Freire (Cargo & Mercer, 2008). De ces deux traditions découlent différentes postures méthodologiques ayant toutes comme point commun une vision démocratique de la recherche (Cargo & Mercer, 2008; Vaught & Jacquez, 2020), où le processus de recherche ne se fait plus sur des membres de la communauté, mais bien avec et pour eux (Loignon et al., 2022). Cargo et Mercer (2008) distinguent trois courants méthodologiques en fonction des valeurs sous-jacentes à l’étude. On y retrouve : 1) le transfert des connaissances en action, qui a pour but d’améliorer la gestion des différents services, ayant un impact sur les disparités en santé; 2) la justice sociale et environnementale, qui vise à diminuer les iniquités sociales et environnementales en favorisant le pouvoir d’agir de la communauté et en examinant les défis vécus par la communauté en raison du manque de pouvoir et de ressources; 3) l’autodétermination, qui a émergé des populations marginalisées pour regagner le contrôle sur la recherche et les services qui les concernent par l’augmentation de leur autodétermination en lien avec leur santé.

Prenant assise sur ces trois courants, mais principalement sur le premier, la présente étude avait pour objectif de soutenir l’engagement actif des membres de la communauté dans la résolution des différents défis vécus par les familles et liés à la transition vers la vie adulte de personnes ayant une DIP. La démarche proposée visait ultimement à valoriser le savoir expérientiel de la communauté dans l’amélioration des services offerts par le réseau de la santé (principalement en réadaptation), de l’éducation et communautaire, à diminuer les iniquités et la sous-représentation des personnes ayant une DIP et de leur famille en recherche et à soutenir leur pouvoir d’agir dans la démarche de planification de cette transition.

La transition vers la vie adulte, émergence d’importants besoins

En accord avec le modèle de transition proposé par Chick et Meleis (1986), la transition vers la vie adulte des personnes ayant une DIP et de leur famille se définit par trois principaux éléments déclencheurs liés à la prise de conscience des modifications à venir dans leur vie, à savoir : 1) l’arrêt de la fréquentation scolaire menant à la recherche de nouvelles occupations; 2) le transfert dans les services du réseau de la santé; 3) le transfert dans les services du réseau du transport, et ce, dans un avenir plus ou moins rapproché. Pour les personnes ayant une DIP, définie par des incapacités significatives sur le plan intellectuel et du comportement adaptatif (American Psychiatric Association, 2013), la recherche de nouvelles occupations s’oriente souvent vers une offre réduite d’activités hebdomadaires qui précipite la perte de leurs capacités. Par ailleurs, plusieurs auteurs relèvent une méconnaissance de la part des intervenants quant aux réelles capacités des personnes ayant une DIP et aux stratégies pour optimiser leur plein potentiel (Griffiths & Smith, 2016; Hanzen et al., 2018). Un accès restreint à des services de santé pour adultes où l’expertise en DIP semble moins développée est également constaté (Gauthier-Boudreault et al., 2017b).

Au Québec, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2018) propose un Guide pour soutenir la démarche de transition de l’école vers la vie active (TÉVA) pour planifier les différents changements dans les services associés à cette transition pour les personnes présentant des incapacités. Toutefois, les étapes proposées ainsi que les outils suggérés semblent peu adaptés aux besoins des familles de jeunes ayant une DIP, pour la grande majorité inapte au travail, et de leurs intervenants (Gauthier-Boudreault et al., 2017b). De surcroît, à ce jour, on retrouve peu de lignes directrices pour soutenir les intervenants du réseau communautaire, de la santé et de l’éducation ainsi que les familles lors de cette importante période (Gauthier-Boudreault et al., 2017a; Gauthier-Boudreault et al., 2017b).

Les personnes ayant une DIP et leur famille représentent ainsi un groupe marginalisé pour qui de nombreux enjeux d’équité et de justice sont constatés. La recherche participative constitue un moyen privilégié pour amplifier la voix de ces familles trop souvent oubliées de la recherche (Loignon et al., 2022).

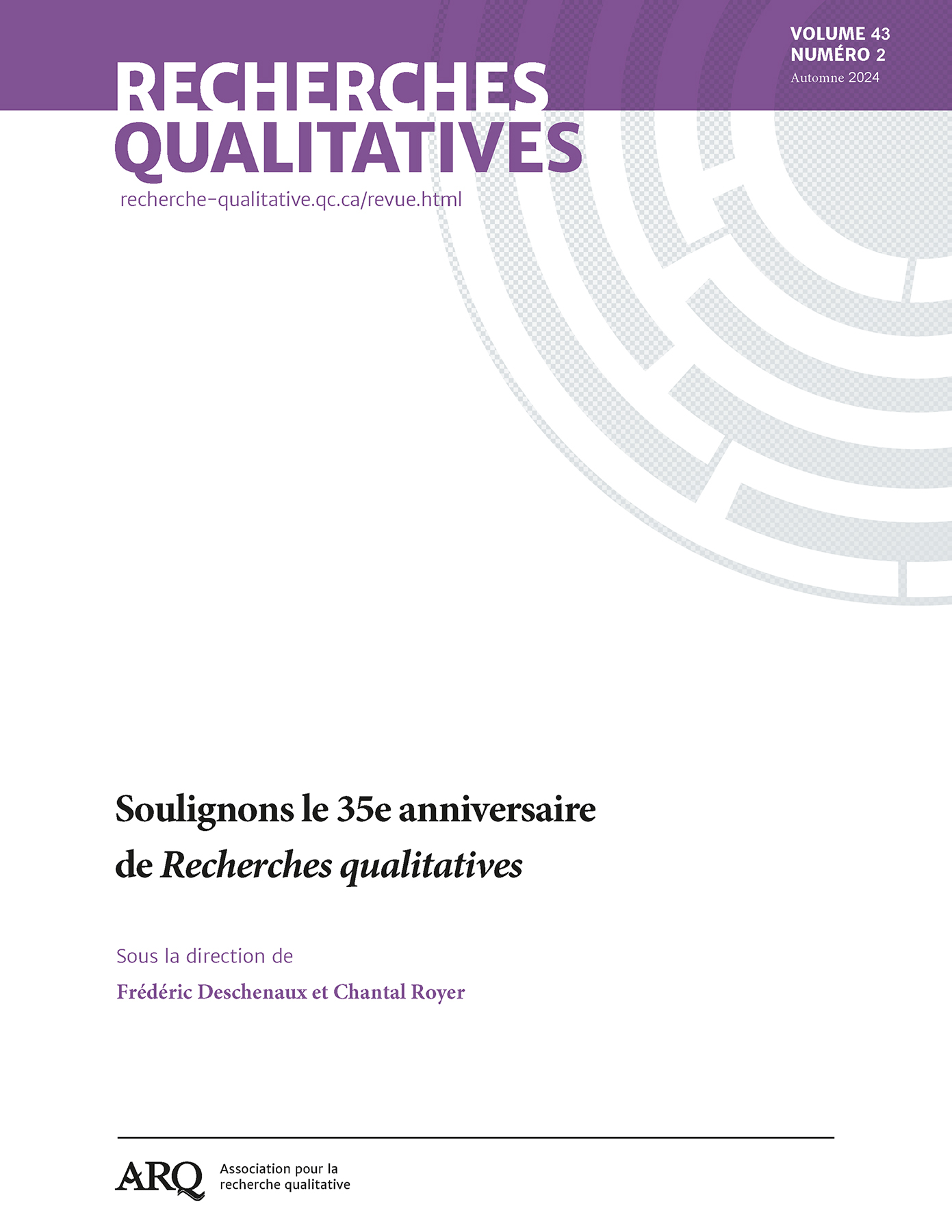

Une démarche de planification fragmentée

La planification des différents changements qui surviennent vers l’âge de 21 ans implique un bon nombre d’acteurs venant de cultures organisationnelles diverses et ayant une vision de la démarche pouvant différer en fonction de leur compréhension des capacités des personnes ayant une DIP et des opportunités occupationnelles disponibles. Le manque de clarté dans la définition et la répartition des rôles des partenaires nuit à leur engagement dans une action intersectorielle, représentant un important obstacle à la planification de la transition pour cette population (Julien-Gauthier et al., 2015; Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2014). Le travail en silo institutionnel, souvent constaté sur le terrain, représente un frein considérable à la création d’une alliance pour une réponse efficiente aux besoins des familles. L’idéal souhaité, illustré dans la Figure 1, ciblerait un partenariat efficace et durable (représenté par l’étoile en pointillé) où chaque acteur du réseau familial, communautaire, de la santé, de l’éducation, de la recherche et de la société en général (correspondant aux points du pentagone) apporterait sa contribution, et posséderait une vision globale et à long terme des réels besoins des personnes ayant une DIP et de leur famille (au coeur des actions entreprises). Cet idéal impliquerait également l’évolution des connaissances de la société quant à leur potentiel d’accomplissement dans la vie quotidienne (Mumbardó-Adam et al., 2017). L’expertise de chaque partenaire de la transition pourrait notamment être soutenue par une approche de recherche-action qui s’ancre dans un cadre socialement responsable, mettant en lumière leur contribution respective.

Figure 1

Un partenariat durable et efficace dans la réponse aux besoins des personnes ayant une DIP et de leur famille lors de la transition vers la vie adulte. Figure basée sur le pentagone du partenariat décrit par Boelen (2001, 2003)

Une recherche socialement responsable

Boelen et ses collaborateurs (2018), dans leur étude portant sur la responsabilité sociale des facultés de médecine, expliquent que la « responsabilité sociale implique l’identification des besoins et défis prioritaires de santé de la société, l’adaptation consécutive de la formation, de la recherche et des prestations de service et la mesure de l’impact sur la société » (p. 183). Force est de constater que les personnes ayant une DIP vivent une situation de grande vulnérabilité en raison de l’importance de leurs incapacités et de l’offre de services particulièrement limitée lors du passage à l’âge adulte. L’orientation de cette recherche-action vers un cadre socialement responsable est ainsi tout à fait justifiée pour soutenir l’engagement des partenaires de la communauté dans l’identification de leurs besoins, la priorisation des actions à entreprendre et la co-construction de solutions découlant d’un effort collectif.

Regard sur une recherche-action réalisée selon une vision socialement responsable

L’approche participative soutient la concertation entre les membres de la communauté pour une vision systémique et intersectorielle du problème à l’étude et des solutions pour le résoudre. Dès lors, la recherche-action s’est avérée fort pertinente pour soutenir l’amélioration de la planification de la transition vers la vie adulte pour les personnes ayant une DIP.

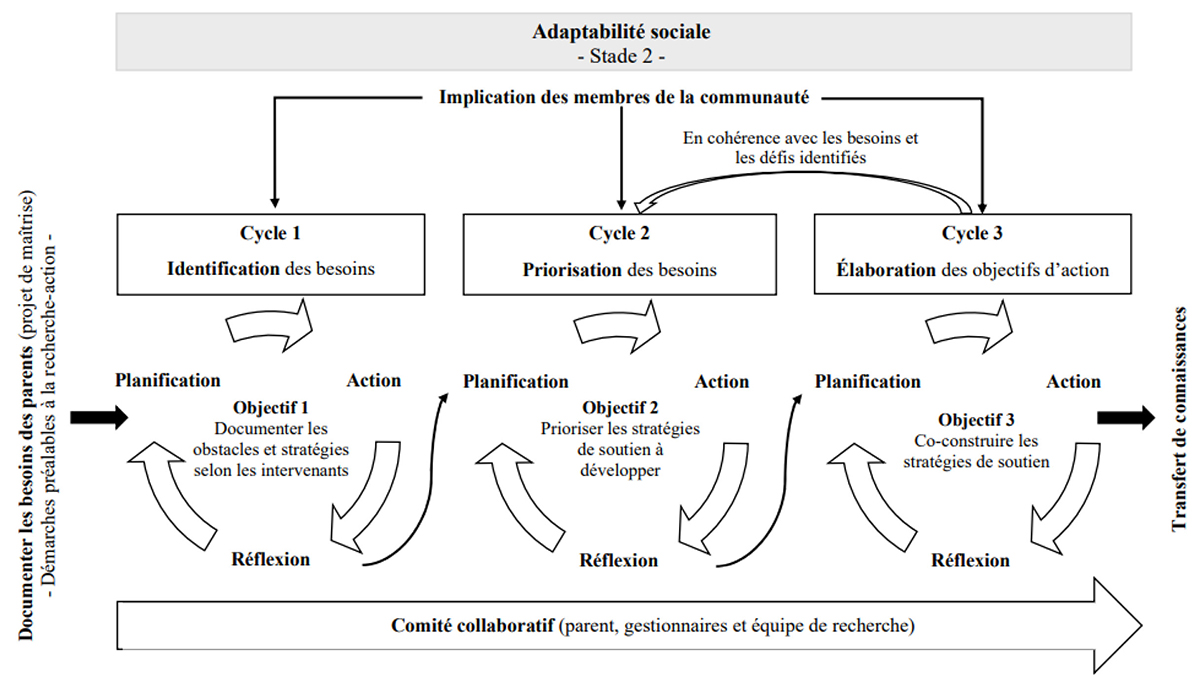

La recherche-action participative (RAP) est de plus en plus privilégiée pour la mise en place de changements, que ce soit sur le plan personnel, organisationnel ou sociétal (Larivière et al., 2020). En contribuant à diminuer l’écart entre les services offerts et les connaissances issues de la recherche, on vise le développement du pouvoir d’agir des partenaires de la communauté afin qu’ils puissent s’engager dans l’amélioration des services et ultimement, des conditions de vie de leurs membres (Larivière et al., 2020). Par une démarche orientée vers l’action et l’implication des membres de la communauté tout au long du processus de recherche, une transformation dans les différents milieux cliniques est souhaitée et parfois, chez les chercheurs eux-mêmes (Herr & Anderson, 2005; Vaught & Jacquez, 2020). Comme le soulignent Roy et Prévost (2013), la mise en action constitue un élément essentiel pour comprendre la réalité à laquelle sont confrontés les partenaires de la communauté. La démarche de recherche-action se veut itérative, modulée selon les décisions prises en cours de projet (Roy & Prévost, 2013). Cette approche cyclique plutôt que linéaire évolue au fil de la compréhension du phénomène et des enjeux méthodologiques rencontrés (Vaught & Jacquez, 2020). Elle est inspirée de la spirale cyclique de Stringer (1996), chacun des cycles comprenant les phases de planification, d’action et de réflexion. L’équipe de recherche a reçu l’approbation d’un comité d’éthique de la recherche en 2018 (2018-2712) pour cette étude.

La présente étude comportait trois cycles, précédés par la création d’un comité collaboratif. Le cycle 1 a permis de répondre au premier objectif de la RAP, soit de documenter les facteurs influençant la planification de la transition vers la vie adulte selon le point de vue des intervenants de différents réseaux et à identifier leurs idées de stratégies de soutien à développer pour répondre à leurs besoins. Le cycle 2 visait le deuxième objectif, soit la priorisation des stratégies de soutien qui seraient développées au cycle 3. Finalement, le cycle 3 ciblait le dernier objectif, soit de co-développer les stratégies de soutien identifiées en collaboration avec des parents de jeunes ayant une DIP, d’intervenants et de gestionnaires.

Création d’un comité collaboratif

Le comité collaboratif avait comme responsabilité de : 1) soutenir le recrutement des parents et des intervenants; 2) valider l’analyse des données qualitatives issues des entretiens menés auprès des intervenants (cycle 1); 3) faire le choix final de la stratégie de soutien qui allait être co-développée (cycle 2); 4) soutenir le développement de la stratégie de soutien en proposant des pistes d’amélioration (cycle 3); 5) faciliter le transfert des connaissances à la fin du projet. L’équipe de recherche a mis en oeuvre l’organisation du comité collaboratif (n = 8), constitué d’un parent d’un jeune adulte ayant une DIP, des chercheuses (n = 3), d’un gestionnaire du réseau de la santé, d’un gestionnaire d’un organisme communautaire, d’un représentant du comité régional TÉVA du réseau de l’éducation et d’une personne-ressource du réseau de la santé impliquée dans la recherche en déficience intellectuelle. En collaboration avec les gestionnaires des différents réseaux impliqués, l’équipe de recherche a invité ces représentants pour leur expertise à l’égard de l’offre de services auprès des personnes ayant une DIP ou dans la planification de la transition vers la vie adulte. La composition du comité collaboratif favorisait un partenariat optimal et équitable pour soutenir la planification de la transition (en référence à la Figure 1).

L’équipe de recherche, ayant le souci de créer un climat le plus égalitaire possible au sein du comité, souhaitait recruter plus d’un parent (Woolf et al., 2016). Cependant, l’équipe de recherche a été confrontée à la disponibilité limitée de parents d’un jeune ayant une DIP pour s’engager de façon prolongée dans une telle démarche de recherche. Considérant la proactivité du parent intéressé, son aisance au sein du comité et ses connaissances préalables en recherche, il a été décidé d’aller de l’avant et de miser sur diverses stratégies pour favoriser un climat confortable et démocratique au sein du comité. De fait, le parent, un professionnel de la santé à la retraite, avait l’habitude de participer à des discussions d’équipe interdisciplinaire. Nous avons déployé plusieurs stratégies visant à favoriser la mise en commun des expertises de chacun. Il était essentiel de mettre de l’avant l’apport indispensable de la multiplicité des visions dans la compréhension du problème à l’étude, et ce, dès le début de la démarche. En acceptant l’existence de possibles divergences d’opinions, on accroît ainsi le partage des connaissances expérientielles et la richesse des discussions. L’utilisation d’un discours unifié, sans jargon scientifique, dans l’ensemble de la démarche de co-construction a permis d’établir une base de connaissances commune quant aux concepts à l’étude, aux attentes de chacun et au fonctionnement souhaité dans l’atteinte de celles-ci.

Préalablement à la réalisation du premier cycle, divers échanges avec des représentants des réseaux impliqués dans cette transition avaient été menés dans le cadre de la présentation des résultats de la maîtrise de la première auteure portant sur ce même sujet de recherche. La validation de la pertinence et de la faisabilité de la poursuite du projet vers une RAP avait également été abordée. Ainsi, dès la conception du protocole de recherche, une action intersectorielle participative a été privilégiée afin de mieux agir sur l’équité en santé pour les personnes ayant une DIP et leur famille.

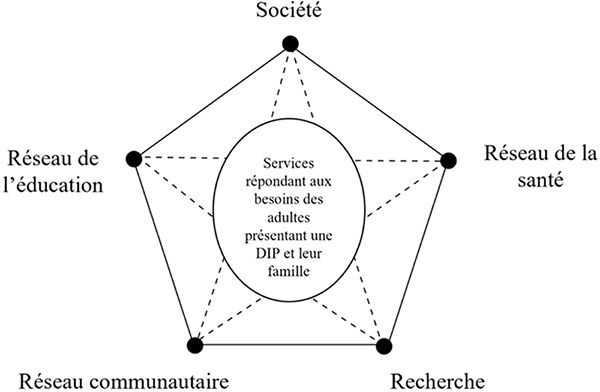

Cycle 1 – Identification des besoins de la communauté

Le premier cycle correspondait en partie à la première activité d’une recherche socialement responsable, soit à l’identification des besoins des membres de la communauté (Boelen et al., 2018). La Figure 2 présente les grandes étapes de ce premier cycle.

Figure 2

Schématisation du premier cycle de la recherche-action

Phase de planification

En prévision des entretiens individuels auprès des intervenants, la première auteure a rédigé une synthèse des résultats issus de sa maîtrise ciblant les obstacles perçus par les parents et leur vision des stratégies de soutien pour faciliter la planification de la transition vers la vie adulte (Gauthier-Boudreault, 2016; Gauthier-Boudreault et al., 2017a, b). Ainsi, au terme de ce cycle, autant les parents (Gauthier-Boudreault, 2016; Gauthier-Boudreault et al., 2017a) que les intervenants ont eu l’occasion de s’exprimer quant au phénomène à l’étude. L’équipe de recherche a également préparé un guide d’entretien semi-structuré pour l’exploration des facteurs influençant la planification de la transition selon le point de vue des intervenants, leur opinion concernant les obstacles perçus par les parents (selon la synthèse qui leur était présentée) ainsi que leurs propres idées de stratégies potentielles de soutien à la planification de la transition. Le comité collaboratif a par la suite validé la clarté des questions du guide et sa couverture du sujet.

Phase d’action

L’équipe de recherche a invité sept intervenants provenant du réseau communautaire (n = 2), de la santé (n = 3) et de l’éducation (n = 2), reconnus pour leur implication au sein de la démarche TÉVA et dans l’intervention auprès des personnes ayant une DIP. Le recrutement a été mené en collaboration avec les gestionnaires d’un organisme communautaire, du réseau de la santé régional et d’une école spécialisée.

Phase de réflexion

La phase de réflexion a pris la forme de l’analyse qualitative des données par l’équipe de recherche selon la démarche itérative proposée par Miles et al. (2019). Ainsi, l’approche inductive utilisée, axée sur la perspective des intervenants, a permis de saisir leur point de vue au sujet des obstacles et des stratégies de soutien de la transition.

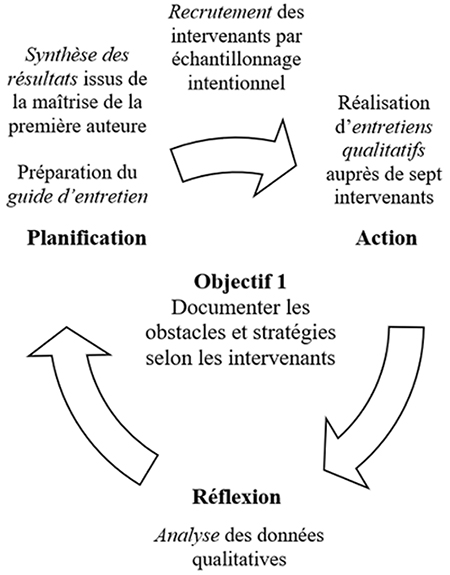

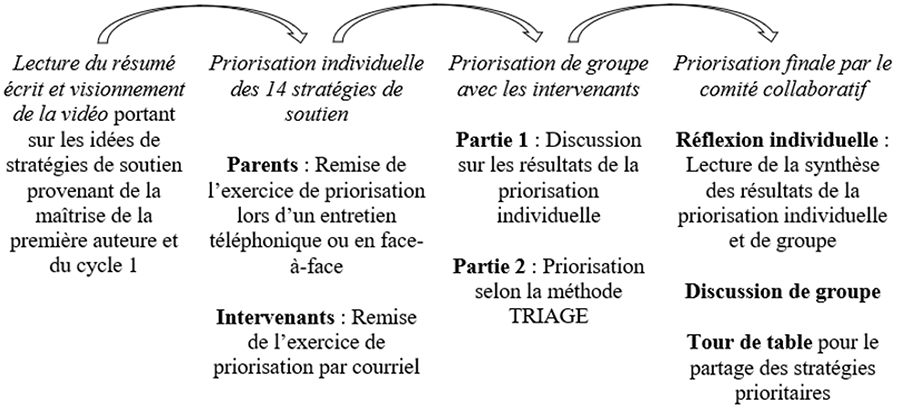

Cycle 2 – Priorisation des actions à entreprendre

Le deuxième cycle de la RAP visait à identifier les stratégies de soutien les plus pertinentes selon le point de vue de parents, d’intervenants et de gestionnaires. Chacun de ces groupes a pu s’impliquer dans au moins une des activités de priorisation, favorisant ainsi l’inclusion de la voix de la majorité des acteurs impliqués par la problématique étudiée. La Figure 3 présente les grandes étapes de ce deuxième cycle.

Phase de planification

Ce cycle a débuté par la rédaction d’un résumé écrit et d’une vidéo synthèse sur les obstacles et les 14 stratégies de soutien soulevées lors des entretiens auprès des parents et des intervenants (au cycle 1 de la présente étude). Les membres du comité collaboratif ont été invités à donner leur rétroaction à propos du résumé et de la vidéo. Cette étape visait à permettre une compréhension uniforme des stratégies de soutien à prioriser.

Phase d’action

L’équipe de recherche a privilégié une démarche de priorisation en trois temps afin de documenter les perspectives des différents acteurs concernés par ces stratégies (voir Figure 4 pour une synthèse de la démarche de priorisation). Utilisant une stratégie d’échantillonnage de convenance, l’équipe de recherche a invité de nouveaux parents de jeunes ayant une DIP (n = 4), en collaboration avec un organisme communautaire, à participer à cette démarche. Les intervenants étaient les mêmes que ceux ayant participé aux entrevues individuelles du cycle 1 (n = 7).

Activités de priorisation individuelle. À la suite de la lecture du résumé écrit et du visionnement de la vidéo, les parents et les intervenants devaient prioriser cinq stratégies de soutien sur un total de 14 en fonction de leurs perceptions de la pertinence et du réalisme de celles-ci. Le comité collaboratif s’est penché sur la façon la plus optimale d’obtenir la priorisation des participants ainsi que le raisonnement derrière leurs choix. Il était initialement envisagé de réaliser deux groupes de discussion pour la priorisation, un premier avec les parents et un second avec les intervenants. Cependant, comme le nombre de parents recrutés était limité et que le comité souhaitait ne pas les astreindre à une rencontre requérant une disponibilité commune, le comité a finalement décidé que les parents discuteraient de leurs priorités lors d’un entretien individuel par téléphone ou en présentiel. Sachant que les intervenants allaient participer à un groupe de discussion, ils transmettaient leurs priorités et, si souhaité, une explication de leurs choix, par courriel avant la date de la rencontre. Ainsi, les parents et les intervenants ont pu faire connaître leur opinion dans cette première étape de priorisation.

Figure 3

Schématisation du deuxième cycle de la recherche-action

Figure 4

Schématisation du deuxième cycle de la recherche-action

La moyenne des cotes attribuées pour chaque stratégie a été calculée et les stratégies ont ensuite été classées selon leur niveau de priorité afin de relever les similitudes et différences de priorisation chez les parents et les intervenants. Une moyenne globale a ensuite été calculée pour chaque stratégie. Il a été décidé de conserver les dix stratégies (parmi les 14 options) ayant obtenu le plus haut niveau de priorité pour faciliter la réalisation des étapes subséquentes.Activité de priorisation de groupe. La deuxième activité de priorisation consistait en une rencontre de groupe avec les intervenants. Bien que l’équipe de recherche se soit pris plusieurs semaines à l’avance, l’identification d’une disponibilité commune a représenté un défi considérant l’horaire chargé des intervenants. Finalement, l’activité de groupe a permis de rassembler cinq des sept intervenants. Ils provenaient de l’ensemble des réseaux impliqués dans la planification de la transition, soit du réseau communautaire (n = 1), de la santé (n = 2) et de l’éducation (n = 1). Le comité collaboratif avait décidé de transmettre un compte-rendu de la rencontre aux autres intervenants indisponibles oeuvrant dans le réseau de la santé afin de recueillir leur opinion concernant les décisions prises lors de cette deuxième activité de priorisation.

Cette rencontre de groupe avec les intervenants comportait deux parties. Les résultats compilés de la priorisation individuelle (par les parents et les intervenants) leur étaient d’abord présentés ainsi que les facilitateurs et les obstacles à la mise en place de stratégies selon le point de vue des parents. Les intervenants avaient alors l’occasion de discuter de leurs interprétations des résultats de la première activité de priorisation. Les échanges ont donné lieu à de nouvelles données concernant les facteurs pouvant influencer la mise en place des stratégies de soutien.

La deuxième partie du groupe de discussion était réalisée selon la méthode Triage (technique de recherche par animation d’un groupe expert), qui vise à fournir rapidement et efficacement un matériel informatif de qualité, utile pour faciliter la prise de décision (Albert et al., 2020; Gervais & Pépin, 2002). Malgré un nombre restreint de participants, soit quatre intervenants (les chercheurs ne sont pas des participants votants, laissant toute la place au point de vue des membres de la communauté concernés par la problématique), la méthode Triage a favorisé la participation active et collaborative du groupe. Effectivement, une particularité de la méthode Triage repose sur son aspect visuel axé davantage sur le partage des expériences pour faire évoluer la réflexion des membres du groupe. L’aspect imagé accessible à tous semble faire de cette méthode un excellent outil en accord avec la visée d’une recherche participative socialement responsable. Le comité collaboratif avait statué qu’à la fin de cette démarche, un maximum de quatre stratégies pouvait être retenu.

Activité de priorisation finale. Afin de préparer la dernière étape de priorisation, la première auteure a rédigé une synthèse des résultats des deux premières activités de priorisation (individuelle et de groupe) et l’a envoyée au comité collaboratif. Les membres ont ainsi pu entamer une première réflexion individuelle concernant le choix le plus approprié en ce qui concerne les stratégies de soutien pouvant répondre aux besoins des familles de jeunes ayant une DIP et de leurs intervenants.

Lors de la rencontre avec le comité collaboratif, l’équipe de recherche a présenté à nouveau ces résultats en donnant l’occasion aux membres de discuter des obstacles identifiés par les parents et les intervenants ainsi que des stratégies proposées pour en faciliter la mise en oeuvre. Ensuite, un tour de table a été réalisé afin que chaque membre puisse partager sa sélection de stratégies prioritaires. À la fin de la rencontre, un consensus devait être obtenu concernant les stratégies retenues et qui seraient à co-développer lors du troisième cycle de la RAP. Au terme de ces échanges, le comité collaboratif a opté pour une seule solution, soit le développement d’un guide de transition adapté aux besoins des personnes ayant une DIP, destiné aux familles ainsi qu’aux intervenants du réseau communautaire, de la santé et de l’éducation. Effectivement, le guide de transition répondait à plusieurs besoins identifiés par l’ensemble des partenaires. La création du guide représentait aussi une solution réaliste dans le cadre d’un doctorat, puisque l’équipe de recherche pouvait contribuer à la création de celui-ci en partenariat avec les membres de la communauté.

Phase de réflexion

Lors de la priorisation finale, une discussion avec les membres du comité collaboratif a permis de mettre de l’avant l’importance de rencontrer les comités TÉVA de la région ciblée puisque ces comités poursuivent l’objectif de faciliter le déploiement de la démarche TÉVA dans les milieux scolaires. Le comité directeur TÉVA (p. ex., les gestionnaires du réseau de la santé et de l’éducation) a la responsabilité d’orienter les actions réalisées sur le terrain en lien avec la planification de la transition vers la vie adulte, tandis que le comité opérationnel (p. ex., les intervenants du réseau communautaire, de la santé et de l’éducation) s’assure de leur application et du suivi avec les acteurs des milieux scolaires. Ainsi, des échanges avec ces deux comités ont contribué à la clarification du public cible du guide de transition, de son contenu et des partenaires potentiels pour collaborer au développement de celui-ci.

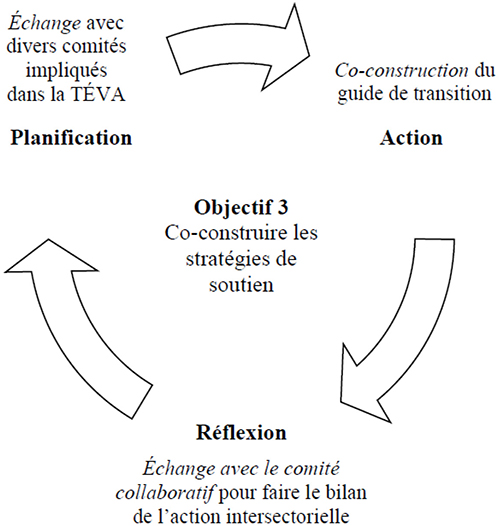

Cycle 3 – Élaboration du plan d’action pour répondre aux besoins prioritaires

Le troisième cycle a contribué à l’élaboration des objectifs et du plan d’action établis en fonction des besoins préalablement identifiés et des ressources disponibles pour y répondre. Ainsi, ce dernier cycle de la recherche-action a permis la conception du guide de transition en partenariat avec le comité collaboratif. La Figure 5 présente les grandes étapes du cycle 3.

Figure 5

Schématisation du troisième cycle de la recherche-action

Phase de planification

Afin de bien ancrer le guide de transition dans les initiatives régionales déjà existantes liées à la planification de la transition, le comité collaboratif a invité la première auteure à rencontrer deux groupes de travail de la région qui avaient comme objectifs de développer un site internet dédié à la démarche TÉVA afin de soutenir les enseignants et autres intervenants du réseau de l’éducation (groupe Site internet) ainsi que de réaliser un bottin des ressources regroupant les ressources du réseau communautaire et de l’éducation pouvant soutenir la planification de la transition vers la vie adulte (groupe Bottin des ressources). Ce bottin des ressources devait d’ailleurs être rendu disponible sur le site internet développé par le premier groupe de travail. La première auteure a rencontré ces groupes de travail afin d’échanger sur les constats émanant des étapes précédentes de la RAP et de discuter de la façon d’arrimer l’objectif de ce présent projet avec leurs mandats respectifs. Au terme des discussions avec les groupes de travail (une rencontre avec le groupe Site internet et trois rencontres avec le groupe Bottin des ressources), le comité collaboratif a pris la décision de développer un guide de transition qui pourrait éventuellement être intégré au site internet ou au bottin des ressources. Les échanges avec ces comités et leurs groupes de travail ont permis de raffiner le partenariat entre les réseaux et de favoriser un meilleur ancrage de la solution dans les ressources existantes. Malgré les bénéfices de la consultation auprès de ces groupes de travail, l’équipe de recherche a été à même de constater les défis d’arrimage des visions et des mandats respectifs dans la recherche d’une entente qui favoriserait le travail de chacun. Ces défis se sont illustrés par la multiplicité des rencontres contribuant à ralentir la démarche participative.

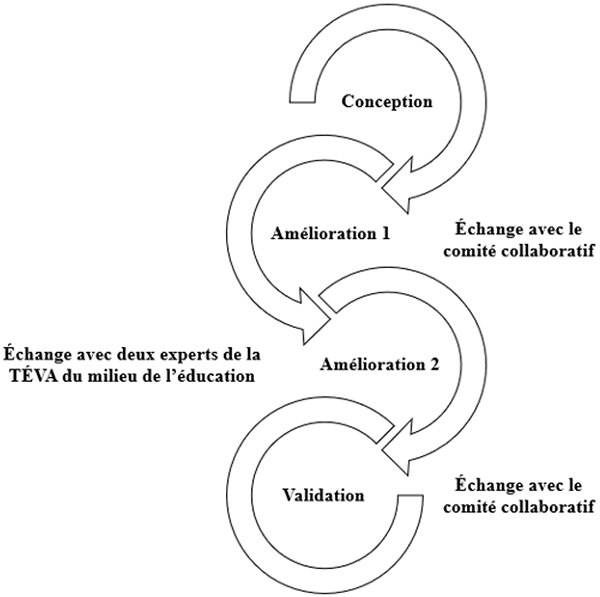

Phase d’action

La première auteure et les membres du comité collaboratif ont par la suite eu plusieurs échanges virtuels afin de créer un guide de transition répondant aux besoins des familles et des intervenants, intitulé Guide de la transition de l’école à la vie active pour les personnes ayant une DIP (voir la Figure 6 pour la séquence d’action liée à la co-construction du guide). En fonction des orientations du comité collaboratif ainsi que des données probantes provenant de la littérature grise et scientifique, la première auteure a élaboré une première version du guide de transition. Elle l’a ensuite présenté aux membres du comité collaboratif qui ont eu l’occasion d’échanger sur les points forts et ceux à améliorer en vue d’optimiser son adéquation avec la réalité clinique. Elle a par la suite procédé aux améliorations suggérées. Le guide révisé a été présenté à deux membres experts de la planification de la transition vers la vie adulte du réseau de l’éducation afin qu’ils puissent émettre de nouvelles suggestions d’amélioration. Le guide a ainsi été modifié en conséquence et présenté au comité collaboratif pour validation.

Phase de réflexion

La dernière rencontre avec le comité collaboratif avait pour objectif de faire le bilan de l’action intersectorielle menée tout au long de la démarche participative. Afin de favoriser la pérennité de cette collaboration intersectorielle, les membres du comité ont pu échanger sur les stratégies de transfert de connaissances pour faciliter l’intégration du guide de transition dans les milieux cliniques, les retombées de la RAP, leur expérience au comité collaboratif et finalement, les futures pistes de recherche.

L’adaptabilité sociale au centre de cette recherche-action

Le survol de la démarche méthodologique menée dans le cadre de cette RAP contribue à la réflexion quant à l’intégration d’une approche de responsabilité sociale. Boelen et ses collègues (2018) proposent une nouvelle taxonomie pour une échelle de la responsabilité sociale comprenant trois stades, soit : 1) la responsabilité sociale (social responsibility); 2) l’adaptabilité sociale (social responsiveness); 3) la redevabilité sociale (social accountability). Ces trois stades se distinguent, entre autres, selon l’identification des besoins, l’élaboration des objectifs d’action et la cible de l’évaluation. Bien que cette taxonomie ait été élaborée dans un contexte de recherche dans les facultés de médecine, il est possible de s’en inspirer pour analyser notre RAP. Dans leur article publié en 2018, Boelen et ses collaborateurs définissent en détail les trois stades de l’échelle de la responsabilité sociale, ce qui a guidé la réflexion sous-jacente au présent article. L’engagement des membres de la communauté dans la démarche d’amélioration de la pratique tend à augmenter du stade 1 à 3. Effectivement, dans le stade de la responsabilité sociale, les membres de la communauté sont peu consultés dans l’identification des besoins et l’élaboration du plan d’action contrairement aux stades de l’adaptabilité et de la redevabilité sociales où cette démarche est réalisée conjointement. Le stade de la redevabilité sociale se distingue principalement par l’« engagement unanime » et le « partenariat durable » avec la communauté et par l’utilisation de stratégies probantes pour évaluer la traçabilité des solutions développées (Boelen et al., 2018, p. 183). L’analyse de la RAP sous un cadre socialement responsable indique que la démarche s’apparente principalement au stade d’adaptabilité sociale (stade 2). Comme le définissent Boelen et al. (2018), l’adaptabilité sociale « s’appuie sur une identification explicite et documentée des besoins de santé de la population et entreprend en conséquence de façon volontariste une suite cohérente d’actions pour y répondre » (p. 183). Différents partenaires provenant de plusieurs réseaux et paliers organisationnels (parents, intervenants et gestionnaires du réseau communautaire, de la santé et de l’éducation) ont été impliqués dans l’ensemble des cycles de la RAP. Ainsi, les partenaires et les chercheuses ont collaboré pour arriver à une compréhension partagée du problème par l’exploration des besoins, l’identification et la priorisation des stratégies pour y répondre ainsi que le développement de celles-ci. Le principal point distinctif entre les stades 2 et 3 de l’échelle de responsabilité sociale repose sur l’évaluation de la mesure de l’impact de cette étude sur la communauté, ce qui n’a pas été réalisé dans la présente recherche-action. La Figure 7 met en image la démarche en trois cycles avec leurs phases respectives et la relie à l’échelle de responsabilité sociale.

Figure 6

Séquence d’action liée à la co-construction du guide de transition

Conditions gagnantes pour une recherche-action socialement responsable

Divers enjeux, détaillés précédemment, ont parsemé le parcours de cette démarche participative. L’équipe de recherche a entre autres été confrontée aux défis suivants : 1) engager des parents de personnes ayant une DIP, lesquels ont déjà de multiples responsabilités personnelles et professionnelles, dans diverses activités de recherche; 2) identifier des disponibilités communes au travers des agendas bien remplis des intervenants de différents réseaux; 3) éviter de dédoubler le travail mené par divers comités; 4) arrimer les visions et les mandats de chaque réseau dans une action intersectorielle.

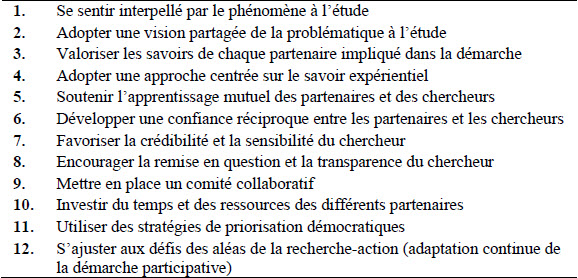

Un regard sur l’ensemble de la démarche permet l’identification de plusieurs conditions gagnantes qui ont favorisé la réalisation de cette RAP socialement responsable, et ce, malgré les embûches rencontrées en cours de recherche. Ces conditions soutenant le partenariat, au coeur de la recherche socialement responsable, sont illustrées dans le Tableau 1 et décrites dans les prochains paragraphes.

Tout d’abord, les membres de la communauté doivent se sentir interpellés par le phénomène à l’étude et développer un sentiment d’appartenance à celui-ci (condition 1; Roy & Prévost, 2013). Il importe qu’ils démontrent un réel désir d’améliorer le système de santé et d’agir sur les causes de l’iniquité sous-jacente à la problématique étudiée. De fait, en ayant comme objectif commun de faire évoluer les connaissances et d’agir sur des problématiques vécues par l’ensemble du groupe d’appartenance, on crée un environnement propice à la mise en place d’une nouvelle réalité.

Il était primordial pour l’équipe de recherche de débuter par une réflexion collective avec les membres du comité collaboratif quant à la problématique à l’étude afin d’obtenir une vision unifiée du contexte dans lequel s’inscrivait cette recherche-action (condition 2). Cette réflexion a contribué à une identification et une priorisation explicite des besoins et des défis potentiels afin d’agir efficacement sur les déterminants de la santé au coeur du phénomène.

Dès la première rencontre et pour l’entièreté de la démarche, l’équipe de recherche a tenu à valoriser les savoirs de chacun des partenaires de la communauté impliqués en misant sur l’utilisation de stratégies de collecte de données centrées sur le partage des expériences, telles que l’entretien individuel, la méthode Triage et le groupe de discussion (condition 3). Une approche centrée sur les savoirs expérientiels permet d’apprendre les uns des autres et de co-construire de nouvelles connaissances permettant de comprendre en profondeur les tenants du phénomène à l’étude (conditions 4 et 5). Cette démarche d’action intersectorielle a facilité une première expérience de partenariat entre différents réseaux impliqués dans la transition vers la vie adulte pour la réponse à un besoin d’une population souvent marginalisée par la société et dont l’accès aux services de santé représente un défi de taille. Cette collaboration s’illustre, notamment, par l’investissement de différents acteurs de la communauté, liés à toutes les pointes du pentagone d’un partenariat durable et efficace (voir Figure 1), dans un projet commun et le partage de leurs ressources respectives (Moreau et al., 2005).

Figure 7

Schématisation des trois cycles de la recherche-action

Tableau 1

Conditions gagnantes pour une recherche-action socialement responsable selon l’analyse de la démarche de recherche-action réalisée

Moreau et al. (2005) et Loignon et al. (2022) affirment que, pour le développement d’une relation partenariale, une confiance réciproque doit s’établir entre les membres (condition 6). Le contexte personnel de la première auteure, ayant un membre de sa famille proche présentant une DIP, peut avoir contribué à sa sensibilité relativement aux propos des autres membres et augmenté sa crédibilité au sein du comité collaboratif et des autres partenaires de la recherche-action (condition 7). La prise de conscience de l’influence possible de sa posture a été la première étape dans la création d’une dynamique de groupe axée sur la réponse aux problèmes vécus par les membres de la communauté. Un des éléments essentiels pour assurer la rigueur de la RAP repose notamment sur la motivation du chercheur à se remettre en question et à confronter sa réalité avec celles des autres membres impliqués dans le processus de co-construction (condition 8; Guay et al., 2016). La transparence face à sa situation personnelle lors des rencontres ainsi que son vécu personnel du phénomène semblent ainsi avoir contribué au développement d’une relation de confiance réciproque entre les partenaires.

La présence du comité collaboratif semble revêtir une importance capitale dans la réalisation d’une telle démarche partenariale (condition 9; Charlebois et al., 2014). Son rôle dans la distanciation des chercheurs par rapport au phénomène à l’étude est particulièrement souhaité dans le cadre de la présente étude en raison des caractéristiques propres à la réalisation d’une RAP, puisque les chercheurs sont encouragés à orienter les décisions vers les problèmes rencontrés par les partenaires terrain (Cargo & Mercer, 2008).

En situation de rareté des ressources financières et humaines, les membres du comité collaboratif (n = 4) se sont engagés à investir de leur temps lors des rencontres réalisées deux à trois fois par année pour la durée de la recherche-action (sur deux ans) et la révision des outils développés (condition 10). Ils ont également autorisé la participation des intervenants de leur établissement aux différentes étapes du projet, s’ils le souhaitaient, et ont facilité leur recrutement.

L’importance du partage des savoirs et des expériences dans la prise de décision a été mise de l’avant dès le début afin d’optimiser l’équité au sein du comité. C’est dans cette vision démocratique que la démarche de priorisation des stratégies de soutien a été orchestrée afin d’obtenir le point de vue de l’ensemble des acteurs concernés par la mise en place de ces stratégies et d’assurer une cohérence avec les besoins identifiés (condition 11).

Un élément incontournable à la réalisation d’une démarche de recherche-action socialement responsable repose également sur l’importance de s’ajuster aux différents obstacles qui pavent le chemin de la recherche participative (condition 12). De fait, les différences culturelles et les changements organisationnels ont exigé une adaptation de la part des chercheuses afin d’assurer notamment une compréhension des diverses réalités des partenaires. Une discussion transparente entre ceux-ci et la flexibilité des actions entreprises tout au long du processus ont facilité cette adaptation continue de la recherche. L’action intersectorielle aurait pu être influencée par l’importante mobilité du personnel à laquelle sont confrontés les réseaux de la santé, de l’éducation et communautaire. Deux membres du comité collaboratif, un membre de chaque groupe de travail (Site internet et Bottin des ressources) et un intervenant ayant participé aux entretiens du cycle 1 ont changé d’emploi au cours de l’étude (recherche-action réalisée sur deux ans). Une divergence d’opinions aurait pu résulter de cette instabilité, les nouveaux partenaires n’ayant pu participer aux étapes initiales de la RAP. Heureusement, malgré la mobilité des gestionnaires et des intervenants, l’engagement des partenaires s’est maintenu tout au long de la recherche-action, attestant de la pertinence perçue des résultats des étapes antérieures à leur intégration à la démarche de recherche-action de ce projet. En outre, leur engagement à long terme peut aussi s’expliquer par l’action autour d’une problématique commune, vécue par l’ensemble des réseaux et auprès d’une population qui fait très peu souvent l’objet de recherche.

Le contexte de rareté des ressources et de gestion de crise liée à la pandémie de la COVID-19 ainsi que les contraintes de temps et de ressources peuvent aussi entraver la réalisation d’une recherche participative. De même, les déplacements nécessaires pour les rencontres peuvent occasionner une certaine frustration chez les partenaires (Domecq et al., 2014). Dans le cas de la présente étude, les règles sanitaires en lien avec la pandémie de la COVID-19 ont cependant peu influencé la réalisation du projet, puisque les rencontres pouvaient se réaliser facilement de façon virtuelle, diminuant par le fait même les déplacements des membres du comité collaboratif.

Analyse des forces et limites de cette recherche-action

L’intérêt porté à la recherche participative a permis, depuis quelques années, de déterminer des critères de scientificité spécifiques à cette approche (Bourgeois, 2016; Wright et al., 2009). La démarche en trois cycles a favorisé la pertinence sociale de cette RAP en assurant une synchronie entre la production des connaissances et leur transfert dans la communauté (Couture et al., 2007; Larivière et al., 2020). À chaque cycle, les résultats issus du processus étaient discutés avec le comité collaboratif.

Lors de la réalisation d’une RAP, les chercheurs sont incités à orienter les décisions vers les problèmes rencontrés par les partenaires terrain et d’agir comme soutien dans la résolution des conflits (Cargo & Mercer, 2008). Cependant, étant donné que la chercheuse principale a un membre de sa famille proche ayant une DIP, on ne peut considérer qu’elle fasse preuve d’une pleine neutralité face à l’étude. Connaissant les enjeux reliés à la transition vers la vie adulte pour les avoir vécus personnellement, sa position au sein de l’équipe correspond davantage à une perspective interne au phénomène à l’étude. Cette posture contribue à la légitimité de son intérêt pour la problématique, mais apporte également une complexité dans le développement d’une relation de confiance basée sur la neutralité de sa position comme chercheuse. La neutralité est un aspect essentiel à la recherche-action, dans le sens où chacun des partenaires impliqués doit se sentir à l’aise de discuter de ses réflexions avec le chercheur, sans crainte que ses propos soient jugés ou partagés aux autres membres du groupe (Roy & Prévost, 2013). Il est indéniable que chaque chercheur possède sa propre compréhension de la réalité. D’ailleurs, peu importe le contexte dans lequel il évolue, le chercheur a souvent une « vision de départ d’une problématique » (Guay et al., 2016, p. 570). En outre, Caouette (2011) soulève l’importance pour le chercheur de se « plonger dans l’univers » des partenaires terrain et d’« adapter son discours à leur réalité » (p. 2). De fait, le contexte propre à la présente étude illustre la dualité entre la neutralité et la sensibilité souhaitées d’un chercheur dans le cadre d’une RAP et met en lumière l’importance de la condition gagnante 8, présentée précédemment (encourager la remise en question et la transparence du chercheur). De surcroît, les rencontres régulières avec le comité collaboratif ainsi que les méthodes choisies pour capter l’expérience des partenaires terrain ont optimisé la congruence entre les observations des chercheurs et la perception des partenaires. Cette congruence a ainsi contribué à ancrer la prise de décision dans la réalité des membres des différents réseaux impliqués dans la planification de la transition. Le choix de méthodes reconnues dans le domaine scientifique en accord avec la finalité désirée par les membres de la communauté a notamment permis d’assurer en partie la « double vraisemblance » du projet (Dubet, 1994; Larivière et al., 2020). En effet, il est souhaité qu’un changement personnel et organisationnel puisse émerger de cette démarche partenariale afin d’améliorer l’expérience de la communauté en lien avec la transition vers la vie adulte. Bien que ce changement ne soit pas observable à court terme, la satisfaction des partenaires de l’approche participative et leur sensibilité face aux besoins des personnes ayant une DIP et de leur famille démontrent l’amorce d’un certain changement.

La variété des stratégies de collecte et d’analyse de données correspond également à la rigueur d’une recherche qualitative. Les données issues des entretiens ont été analysées au fur et à mesure par deux analystes et des discussions entre les chercheurs ont eu lieu pour parfaire l’analyse. L’ensemble des résultats était discuté avec le comité collaboratif pour assurer une interprétation adéquate.

L’ensemble des actions prises dans cette recherche-action visait ultimement à favoriser une démarche de planification de la transition en accord avec les besoins des jeunes ayant une DIP, de leur famille et de leurs intervenants. Autant des parents que des intervenants et des gestionnaires du réseau communautaire, de la santé et de l’éducation se sont engagés activement dans une démarche de changement pour une pratique plus équitable, juste et en adéquation avec la réalité de ces familles. En raison du mode de communication de type non verbal des personnes ayant une DIP, le recours à des proxys a été privilégié pour une vision la plus ancrée possible dans leur réalité. Cependant, il serait fort pertinent d’étudier différentes alternatives possibles pour favoriser la participation active des personnes ayant des limitations importantes sur le plan de la communication dans la recherche (Nind & Strnadová, 2020). Autant le guide co-développé dans le cadre de cette RAP que la collaboration intersectorielle mise de l’avant tout au long de cette démarche ont assurément favorisé une meilleure équité en santé. Quoique les effets de cette mise en commun de savoirs expérientiels soient encore difficilement identifiables, ce processus pave la voie au développement de relations de partenariat entre les différents acteurs et ainsi, brise les silos institutionnels lors de cette transition souvent nommée dans la littérature, mais également par les participants de la présente étude.

Conclusion

Encore aujourd’hui, les personnes ayant une DIP et leur famille représentent un groupe marginalisé. La recherche participative pourrait être une approche méthodologique pertinente pour amplifier leur pouvoir d’agir en vue de limiter les injustices auxquelles elles sont quotidiennement confrontées (Loignon et al., 2022). Dans le cadre de la présente RAP, l’utilisation de diverses stratégies de collecte de données, qui se voulaient le plus démocratiques possible, a contribué à la prise de paroles des parents pour dénoncer les iniquités vécues. S’ancrant dans une vision socialement responsable, un effort collectif a été mis en oeuvre pour identifier et prioriser les besoins des familles de personnes ayant une DIP et de leurs intervenants ainsi que pour engager divers partenaires dans l’amélioration des pratiques liées à la planification de la transition vers la vie adulte. L’implication d’acteurs provenant de paliers décisionnels différents et la démarche de priorisation participative ont contribué à l’élaboration d’un plan d’action tenant compte des besoins préalablement identifiés, des cultures et valeurs de chaque partenaire et des ressources disponibles. Le produit issu[1] de cette démarche collaborative est adapté pour l’ensemble des acteurs impliqués auprès des personnes ayant une DIP. Le guide co-développé répond également à un important défi lié à l’intersectorialité et soulevé par les parents et les intervenants, en clarifiant les rôles et les responsabilités de chacun des partenaires de la transition. Bien que les trois cycles proposés initialement dans cette recherche-action soient complétés, l’engagement de la première auteure demeure. Effectivement, le partage des réflexions ayant émergé de ce processus partenarial se réalise toujours au travers de diverses modalités de mobilisation des connaissances.

Appendices

Notes biographiques

Camille Gauthier-Boudreault est ergothérapeute et professeure au département d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, au campus de Drummondville. Elle a réalisé sa maîtrise en sciences cliniques ainsi que son doctorat au programme de recherche en sciences de la santé à l’Université de Sherbrooke. Elle s’intéresse principalement aux transitions de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle ainsi qu’à la pratique de l’ergothérapie auprès de cette clientèle. Elle privilégie l’utilisation d’approches de recherche de nature qualitative qui favorisent l’engagement actif des membres de la communauté.

Mélanie Couture (Ph.D) est professeure titulaire au programme d’ergothérapie de l’École de réadaptation à l’Université de Sherbrooke. Elle s’intéresse, entre autres à la participation sociale des personnes autistes qui présentent ou non une déficience intellectuelle. Pour réaliser ses projets, elle a utilisé diverses méthodologies de recherche de nature quantitative, qualitative et mixte, mais tend à privilégier les approches participatives.

Frances Gallagher (Ph.D) est professeure associée à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke. Elle s’intéresse à la pédagogie, à la prévention et la promotion de la santé, aux pratiques professionnelles en santé communautaire ainsi qu’aux stratégies de soutien à l’empowerment. Ses recherches sont principalement de nature qualitative (ex. : recherche participative, recherche-action).

Note

-

[1]

Le guide pour soutenir la planification de la transition vers la vie adulte des personnes ayant une déficience intellectuelle profonde est disponible ici :

Références

- Albert, V., Durand, M. J., & Pépin, G. (2020). Triage – Une technique structurée sollicitant l’opinion d’experts en vue d’atteindre un consensus : un exemple d’utilisation dans une recherche visant l’adaptation d’un questionnaire auto-administrée pour une clientèle en incapacité au travail. Dans M. Corbière, & N. Larivière (Éds), Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes : dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé (2e éd., pp. 195-214). Presses de l’Université du Québec.

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e éd.). American Psychiatric Association Publishing.

- Boelen, C. (2001). Vers l’unité pour santé. Défis et opportunités des partenariats pour le développement de la santé. Organisation mondiale de la santé.

- Boelen, C. (2003). La stratégie de l’OMS « Vers l’unité pour la santé » et la responsabilité sociale des facultés de médecine. Santé publique, (15), 137-145.

- Boelen, C., Pearson, D., Kaufman, A., Rourke, J., Woollard, R., Marsh, D. C., & Gibbs, T. (2018). Rendre une faculté de médecine socialement responsable. Pédagogie médicale, 19(4), 181-198.

- Bourgeois, L. (2016). Assurer la rigueur scientifique de la recherche-action. Dans I. Carignan, M.-C. Beaudry, & F. Larose (Éds), La recherche-action et la recherche-développement au service de la littératie (pp. 6-20). Les éditions de l’Université de Sherbrooke.

- Caouette, M. (2011). Les recherches participatives : quelques enjeux pour les doctorants. Recherches qualitatives, Hors-série « Les Actes », (13), 1-4.

- Cargo, M., & Mercer, S. L. (2008). The value and challenges of participatory research: Strengthening its practice. Annual Review of Public Health, 29(1), 325-350.

- Charlebois, K., Loignon, C., Boudreault-Fournier, A., Dupéré, S., & Grabovschi, C. (2014). L’implication des personnes vulnérables dans la recherche participative en soins primaires : une revue de la littérature. Global Health Promotion, 21(3), 38-45.

- Chick, N., & Meleis, A. I. (1986). Transitions: A nursing concern. Dans P. L. Chinn (Éd.), Nursing research methodology (pp. 237-256). Aspen.

- Corcuff, M. (2021). Transition vers la vie adulte des enfants présentant un polyhandicap : analyse des préoccupations parentales [Thèse de doctorat inédite]. Université Laval, Québec, QC.

- Couture, C., Bednarz, N., & Barry, S. (2007). Multiples regards sur la recherche participative. Une lecture transversale. Dans M. Anadón (Éd.), La recherche participative, multiples regards (pp. 206-221). Presses de l’Université du Québec.

- Domecq, J. P., Prutsky, G., Elraiyah, T., Wang, Z., Nabhan, M., Shipee, N., Brito, J. P., Boehmer, K., Hasan, R., Firwana, B., Erwin, P., Eton, D., Sloan, J., Montori, V., Asi, N., Dabrh, A. M. A., & Murad., M. H. (2014). Patient engagement in research: A systematic review. BMC Health Services Research, 14(89), 2-9.

- Dubet, F. (1994). Sociologie de l’expérience. Éditions du Seuil.

- Gauthier-Boudreault, C. (2016). La transition vers la vie adulte : les besoins des jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle profonde et de leur famille, les facteurs qui l’influencent et les pistes de solutions pour la faciliter [Thèse de doctorat inédite]. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Qc. http://hdl.handle.net/11143/9536

- Gauthier-Boudreault, C., Couture, M., & Gallagher, F. (2017a). How to facilitate transition to adulthood? Innovative solutions from parents of young adults with profound intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(S2), 215-223.

- Gauthier-Boudreault, C., Gallagher, F., & Couture, M. (2017b). Specific needs of families of young adults with profound intellectual disability during and after transition to adulthood: What are we missing? Research in Developmental Disabilities, 66, 16-26.

- Gervais, M., & Pépin, G. (2002). Triage: A new group technique gaining recognition in evaluation. Evaluation Journal of Australia, 2(2), 45-49.

- Griffiths, C., & Smith, M. (2016). Attuning: A communication process between people with severe and profound intellectual disability and their interaction partners. Journal of Applied Research on Intellectual Disability, 29(2), 124-138.

- Guay, M. H., Prud’Homme, L., & Dolbec, A. (2016). La recherche-action. Dans B. Gauthier, & I. Bourgeois (Éds), Recherche sociale. De la problématique à la collecte de données (6e éd., pp. 539-576). Presse de l’Université du Québec.

- Hanzen, G., Waninge, A., Vlaskamp, C., van Nispen, R. M. A., & van der Putten, A. A. J. (2018). Participation of adults with visual and severe or profound intellectual disabilities: Analysis of individual support plans. Research in Developmental Disabilities, 83, 132-141.

- Herr, K., & Anderson, G. L. (2005). The action-research dissertation. A guide for students and faculty. Sage Publications.

- Jagosh, J., Bush, P. L., Salsberg, J., Macaulay, A. C., Greenhalgh, T., Wong, G., Cargo, M., Green, L. W., Herbert, C. P., & Pluye, P. (2015). A realist evaluation of community-based participatory research: Partnership synergy, trust building and related ripple effects. BMC Public Health, 15(725), 2-11.

- Julien-Gauthier, F., Ruel, J., Moreau, A. C., & Martin-Roy, S. (2015). La transition de l’école à la vie active d’une élève ayant une déficience intellectuelle légère. Enfance en difficulté, 4, 53-102.

- Larivière, N., Gauthier-Boudreault, C., Briand, C., & Corbière, M. (2020). Les approches de recherche participatives. Illustration d’un partenariat pour l’amélioration des pratiques de réadaptation en santé mentale au Québec. Dans M. Corbière, & N. Larivière (Éds), Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes : dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé (2e éd., pp. 803-827). Presses de l’Université du Québec.

- Loi sur l’instruction publique. RLRQ c. 1-13.3, art. 7 (2001). https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.3/20010701

- Loignon, C., Godrie, P., Dupéré, S., & Gervais, L. (2022). Recherches participatives et équité en santé. Les Presses de l’Université Laval.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). Qualitative data analysis. A methods sourcebook (4e éd.). Sage Publications.

- Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014). Les activités socioprofessionnelles et communautaires. État de la situation et actions convenues pour l’amélioration des services. Gouvernement du Québec.

- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2018). Guide pour soutenir la démarche de transition de l’école vers la vie active (TEVA). Gouvernement du Québec. https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/TEVA-guide-2018.pdf

- Moreau, A. C., Robertson, A., & Ruel, J. (2005). De la collaboration au partenariat : analyse de recensions antérieures et prospective en matière d’éducation inclusive. Éducation et francophonie, XXXIII(2), 142-160.

- Mumbardó-Adam, C., Guàrdia-Olmos, J., Adam-Alcocer, A. L., Carbó-Carreté, M., Balcells-Balcells, A., Giné, C., & Shogren, K. A. (2017). Self-determination, intellectual disability, and context: A meta-analytic study. Intellectual and Developmental Disabilities, 55(5), 303-314.

- Nind, M., & Strnadová, I. (2020). Belonging for people with profound intellectual and multiple disabilities. Pushing the boundaries of inclusion. Routledge.

- Roy, M., & Prévost, P. (2013). La recherche-action : origines, caractéristiques et implication de son utilisation dans les sciences de la gestion. Recherches qualitatives, 32(2), 129-151. https://doi.org/10.7202/1084625ar

- Stringer, E. (1996). Action research: A handbook for practitioners. Sage Publications.

- Vaught, L., & Jacquez, F. (2020). Participatory research methods – Choice points in the research process. Journal of Participatory Research Methods, 1(1). https://doi.org/10.35844/001c.13244

- Woolf, S. H., Zimmerman, E., Haley, A., & Krist, A. H. (2016). Authentic engagement of patients and communities can transform research, practice, and policy. Health Affairs, 35(4), 590-594.

- Wright, M. T., Roche, B., Von Unger, H., Block, M., & Gardner, B. (2009). A call for an international collaboration on participatory research for health. Health promotion international, 25(1), 115-122.

List of figures

Figure 1

Un partenariat durable et efficace dans la réponse aux besoins des personnes ayant une DIP et de leur famille lors de la transition vers la vie adulte. Figure basée sur le pentagone du partenariat décrit par Boelen (2001, 2003)

Figure 2

Schématisation du premier cycle de la recherche-action

Figure 3

Schématisation du deuxième cycle de la recherche-action

Figure 4

Schématisation du deuxième cycle de la recherche-action

Figure 5

Schématisation du troisième cycle de la recherche-action

Figure 6

Séquence d’action liée à la co-construction du guide de transition

Figure 7

Schématisation des trois cycles de la recherche-action

List of tables

Tableau 1

Conditions gagnantes pour une recherche-action socialement responsable selon l’analyse de la démarche de recherche-action réalisée