Abstracts

Résumé

Avant le 1er janvier 2023, près du tiers de la population néo-brunswickoise résidait dans des territoires non municipalisés nommés districts de services locaux. En 2005, pour encourager la municipalisation, le gouvernement provincial a adopté un règlement permettant la création de « communautés rurales », un nouveau type de municipalités. Ce texte rend compte d’une réponse différenciée à cette nouvelle mesure volontaire selon que la population était francophone ou anglophone, que ce soit la mobilisation de la société civile acadienne qui n’a pas eu d’équivalent chez les anglophones, la couverture médiatique divergente selon la langue des journaux provinciaux et la plus grande municipalisation de la population francophone ainsi que plus de projets qui ont émané de communautés francophones.

Abstract

Prior to January 1st, 2023, nearly one third of New Brunswick’s population resided in non-municipalized territories known as local service districts. In 2005, to encourage municipalization, the provincial government passed a regulation allowing the creation of “rural communities”, a new type of municipalities. This text reports on the differentiated response of the French-speaking and English-speaking populations to this new voluntary measure: a mobilization of Acadian civil society that had no equivalent among English speakers, divergent media coverage between French and English provincial newspapers, and greater municipalization of the French-speaking population, as well as more projects emanating from French-speaking communities.

Article body

Avant le 1er janvier 2023, près du tiers (30 %) de la population néo-brunswickoise vivait dans des territoires non municipalisés nommés districts de services locaux (DSL). Cette population n’était pas représentée par un gouvernement local et l’administration de ces territoires relevait du gouvernement provincial et pour certains services, des commissions de services régionaux. Cette organisation du territoire, qui remonte à la fin des années 1960, soulevait plusieurs problèmes : étalement urbain, déficit démocratique, faible encadrement des usages conflictuels, iniquité fiscale, concentration des services des loisirs dans les zones municipalisées, faiblesse de la concertation territoriale (Bourgeois et Strain, 2009; Martin, 2007). Cette situation accentuait d’autant plus le déficit de pouvoir des Acadiens en particulier, car les gouvernements locaux sont le seul palier gouvernemental où ils peuvent se trouver en majorité (Landry, 2007).

En 2005, afin d’encourager la municipalisation, le gouvernement provincial a adopté un nouveau règlement permettant la création de « communautés rurales », un nouveau type de municipalités. Ce texte rend compte d’une réponse différenciée à cette nouvelle mesure volontaire selon que la population était francophone ou anglophone. Après un rappel historique des réformes et un bref aperçu de l’importance des gouvernements locaux pour les minorités de langue officielle, nous présenterons les observations qui pointent vers ce constat : la mobilisation de la société civile acadienne, une couverture médiatique différente selon la langue des journaux provinciaux et des données quantitatives montrant une plus grande municipalisation de la population francophone et plus de projets dans les communautés francophones. En dernier lieu, nous discuterons du rôle des municipalités pour les minorités linguistiques et des implications particulières qu’a eues pour les francophones la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023, qui a forcé le regroupement de plusieurs collectivités et municipalisé la très grande majorité de la population des districts de services locaux.

Du programme « Chances égales pour tous » à la restructuration communautaire

Les districts de services locaux ont leur origine dans le programme « Chances égales pour tous », mis en oeuvre dans les années 1960 par le gouvernement libéral de Louis J. Robichaud. Cette réforme est connue pour avoir grandement réduit les disparités entre les régions urbaines et rurales en centralisant le financement et les services dans les secteurs névralgiques de l’éducation, de la santé et des services sociaux. Par ricochet, cette réforme a également permis de réduire les iniquités en matière de services et de taxation entre les francophones, vivant surtout en région rurale, et les anglophones. Il s’agissait toutefois d’une réforme avant tout fiscale, découlant du rapport sur la finance et la taxation municipale de la commission Byrne (Young, 2001; Cyr, 2001). Elle rendait par ailleurs caduc le système de gouvernement à deux paliers.

L’abolition des conseils de comtés, jumelée à l’octroi aux villages des mêmes pouvoirs que les autres types de municipalités, a entraîné l’incorporation de plus de 90 collectivités (Cyr, 2001). Les territoires résiduels non municipalisés ont pour leur part été divisés en entités administratives appelées districts de services locaux (DSL); on en dénombrait alors environ 250 (Bourgeois, 2005). Dès les années 1970, les études et les rapports sur la gouvernance locale se sont succédé (Finn, 2008), mais les mesures mises en oeuvre n’ont pas réellement abordé le problème de l’absence de structures de gouvernance locale pour une importante proportion de la population. Des commissions d’aménagement, de développement économique et de gestion des déchets ont été créées sous le gouvernement conservateur de Richard Hatfield. Le gouvernement libéral de Frank McKenna a forcé quelques fusions municipales et procédé à une réorganisation des commissions. Mais la question des DSL n’a pas été abordée de front. En fait, loin de diminuer, la population vivant dans les territoires non municipalisés a augmenté jusqu’au début des années 2000 (Bourgeois et Strain, 2009).

À la fin des années 1990, le gouvernement libéral a formé un Groupe d’étude dont l’objectif était de revoir la Loi sur les municipalités. Ses recommandations ont été reprises dans le Règlement sur la constitution et la restructuration d’une communauté rurale, adopté par le gouvernement suivant, dirigé par le progressiste-conservateur Bernard Lord en 2005. Ce règlement permet aux DSL de se regrouper entre eux ou avec des municipalités afin de créer une nouvelle entité nommée communauté rurale[1]. Une communauté rurale acquiert les mêmes pouvoirs que les autres types de municipalités, mais elle jouit d’un avantage considérable, soit de ne pas être responsable de l’entretien des routes sur le territoire des anciens districts de services locaux. Le coût d’entretien des routes en milieu rural est un frein important au passage du statut de DSL à celui de villes ou de villages (Landry et Guillemot, 2021).

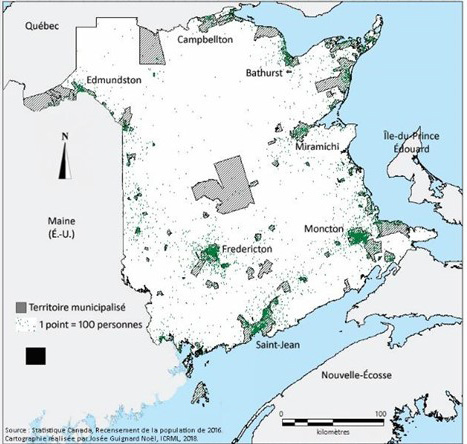

En 2022, le Nouveau-Brunswick compte huit cités, vingt-six villes, une municipalité régionale, soixante et un villages, huit communautés rurales et deux cent trente-sept DSL[2]. Le règlement de 2005 n’a donc pas eu le succès escompté. Par ailleurs, si 70 % de la population vivait sur des territoires municipalisés selon le dernier recensement (2016), cela ne représente qu’une petite fraction du territoire de la province (en hachuré gris sur la carte 1).

Carte 1

Répartition de la population et zones municipalisées au Nouveau-Brunswick

Le règlement de 2005 visait une « restructuration communautaire » par la création de communautés rurales. L’objectif de cette restructuration était d’abord d’augmenter le pourcentage de la population résidant sous un gouvernement local, mais aussi de rationaliser l’administration du territoire grâce au regroupement de collectivités (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2011; 2017). Les projets de communautés rurales devaient, pour pouvoir être proposés, atteindre des seuils de viabilité qui n’ont cessé d’augmenter avec les années. En 2008, ces seuils représentaient une assiette fiscale de 100 millions et 2000 habitants, mais après 2018, les seuils ont été fixés à 200 millions et 3000 habitants.

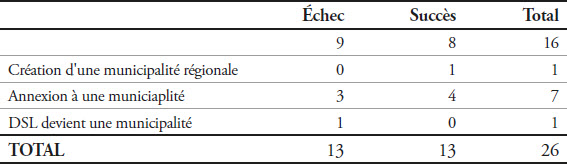

Contrairement aux projets de fusions municipales des années 1990 (voir Bourgeois, 2005; Vojnovic, 2000), le règlement de 2005 prônait une restructuration volontaire et visait directement les DSL. Le processus de mise en oeuvre exigeait la formation d’un comité local bénévole qui devait monter le projet en ne comptant que sur le seul appui du gouvernement provincial, alors qu’habituellement les réformes municipales sont menées par des fonctionnaires conjointement avec le personnel administratif et élu des municipalités. Des consultations devaient être menées et la population des DSL concernés devait approuver le projet de restructuration par un plébiscite local. Entre 2005 et 2022, seulement vingt-six démarches ont été entamées et ont atteint l’étape d’une décision définitive[3]. Seules treize d’entre elles ont reçu l’appui nécessaire pour se concrétiser, ce qui s’est traduit par la création de huit communautés rurales, une municipalité régionale et quatre annexions (tableau 1). Il s’agit donc d’une politique qu’on peut qualifier d’échec, vu sa faible influence.

Tableau 1

Projets de municipalisation de DSL depuis 2005[4]

Les habitants des DSL avaient très peu de leviers pour assurer leur développement économique et communautaire local (Bourgeois et Strain, 2009; Finn, 2008; Landry, 2007), ce qui a motivé les dirigeants communautaires à se mobiliser pour la municipalisation (Landry et Guillemot, 2021). En revanche, les résidents des DSL bénéficiaient généralement de taux d’imposition foncière plus bas que le coût des services auxquels ils avaient accès (Bourgeois et Strain, 2009; Finn, 2008; Martin, 2007). En 2018, le taux moyen d’imposition dans les districts de services locaux était de 0,62 par 100 $ d’évaluation foncière, alors que la moyenne des communautés rurales et la municipalité régionale étaient de 0,71 et de 1,54 $ dans les autres municipalités[5].

Non seulement les processus volontaires ont eu peu de succès, mais ils ont également entraîné de vives tensions dans les localités, créant des clivages entre les partisans de la municipalisation et leurs opposants (Landry et Guillemot, 2021). Nous avons relevé dans les médias que la crainte d’une augmentation des impôts fonciers était l’une des principales doléances, mais elle s’imbrique dans un agencement d’enjeux plus complexe (Landry et Guillemot, 2021; Léger et Landry, à paraître). Le discours sur les questions financières, tant chez les partisans que chez les opposants, est souvent lié à la question des services, qui sont souvent peu répandus dans ces régions rurales. Il était aussi question de gestion municipale en lien avec le partage des coûts, de la représentation élective et des frontières de la communauté (Landry et Guillemot, 2021). Nous pouvons ajouter que le processus en soi a également été source de méfiance, notamment chez les opposants. Ces enjeux étaient présents tant chez les francophones que chez les anglophones (Landry et Guillemot, 2021).

Le rôle sous-estimé des gouvernements locaux pour les minorités de langue officielle

Bien que les municipalités ne soient pas tout à fait des paliers gouvernementaux tels que les provinces ou les territoires et le fédéral (Bourgeois et al., 2006) en raison de leurs pouvoirs restreints et de leurs obligations envers le gouvernement provincial ou territorial, elles constituent néanmoins une sphère multisectorielle de gouvernance et de gestion des affaires publiques sur le plan local (Tindal et al., 2013; Bourgeois et Strain, 2009). Au Canada, les responsabilités traditionnelles des municipalités ont été de procurer les services « durs » tels que l’entretien des routes, la gestion des déchets et la gestion de l’eau (Sancton, 2015; Tindal et al., 2013; Sancton et Young, 2009; McAllister, 2004; Antoft et Novack, 1998). Ce type de services ne soulève pas en soi d’enjeux fort mobilisateurs ni ne constitue un réel levier de pouvoir pour une communauté minoritaire. Cependant, le rôle et les fonctions des municipalités tendent à s’élargir depuis quelques décennies au Canada.

Les gouvernements municipaux sont en fait devenus incontournables dans le développement économique, local et rural (Douglas, 2005; Courlet et Pecqueur, 2013; Cleave et Arku, 2015). Les récentes modifications aux lois[6] encadrant le fonctionnement municipal au Nouveau-Brunswick s’inscrivent dans cette tendance. Les municipalités s’occupent de plus en plus d’activités socioculturelles, de sport et de loisir et peuvent donc contribuer à perpétuer la langue et la culture de la minorité linguistique en offrant des espaces de socialisation en français. Les espaces francophones sont très importants pour les francophones en situation minoritaire puisque toute activité permettant de vivre en français à l’extérieur de la famille et de l’école joue un rôle dans le développement et l’épanouissement personnels des francophones, mais aussi des communautés francophones (Landry, Allard et Deveau, 2006). Les gouvernements locaux peuvent également organiser ou financer des activités culturelles, sportives ou récréatives en français afin de contribuer à la création d’espaces francophones (Landry et Collins, 2023). Ils peuvent aussi favoriser l’offre de services en français (Bourgeois, 2009; Bourgeois et Bourgeois, 2011) et l’affichage bilingue par des mesures incitatives ou punitives (Foucher, 2012), ce qui a une incidence sur le statut et la légitimité du français (Landry et Bourhis, 1997). Les municipalités sont également devenues des parties prenantes incontournables dans les processus d’immigration et pourraient jouer un rôle majeur en matière d’immigration francophone (Fourot, 2013; 2016; Ndota-Ngbale, 2016). La municipalisation a donc un potentiel de développement sociocommunautaire considérable pour la population acadienne du Nouveau-Brunswick, à condition que les gouvernements locaux prennent conscience de ce rôle potentiel et l’intègrent à leurs actions.

La municipalisation chez les francophones

Si, à l’exception de particularités locales, les enjeux observés sur le terrain étaient essentiellement les mêmes dans les localités francophones et anglophones touchées (Landry et Guillemot, 2021; Léger et Landry, à paraître), sur le plan macrosocial, nous avons néanmoins noté une réponse différenciée. En 2007, nous avancions (Landry, 2007) que le nouveau règlement sur la création de communautés rurales était une occasion pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick d’acquérir du pouvoir. En effet, la concentration territoriale des groupes linguistiques au Nouveau-Brunswick fait en sorte que la majorité des francophones vivent dans des localités où ils sont majoritaires. Plus précisément, selon Jean-François Lepage, Camille Bouchard-Coulombe et Brigitte Chavez (2011), 69,9 % des francophones du Nouveau-Brunswick vivaient dans des subdivisions de recensement où ils représentaient plus de 70 % de la population. Nous n’avons cependant pas trouvé dans nos entretiens de discours soulignant l’importance du gouvernement local pour les Acadiens en tant que groupe minoritaire (Landry et Guillemot, 2021).

Sur le plan méso et macrosocial, nous avons cependant fait trois observations : (1) l’enjeu de la municipalisation est central dans la société civile acadienne; (2) la couverture médiatique s’intéresse à la municipalisation davantage comme un enjeu de société dans le quotidien provincial de langue française en comparaison de celui de langue anglaise; (3) il y a un plus grand nombre de projets de création de communautés rurales dans les collectivités francophones et une plus grande proportion de francophones qui ont été touchés par la municipalisation.

La municipalisation : priorité de la société civile

En octobre 2014, lors de la Convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, l’enjeu de la municipalisation s’est imposé comme la priorité pour les dix prochaines années (Raiche-Nogue, 2014). La pleine municipalisation du territoire habité a également été une priorité de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) pendant plusieurs années jusqu’à la récente réforme. Même l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick a fermement revendiqué la pleine municipalisation de la province, soulignant que les collectivités doivent avoir les ressources humaines et financières nécessaires pour mener à bien des projets (Raiche-Nogue, 2014). Comme en témoigne la Convention nationale de 2014, plusieurs organismes acadiens voyaient le dossier comme un moyen de favoriser le développement des communautés acadiennes, voire comme un projet de société. Il ne semble pas y avoir eu le même intérêt pour ce dossier de la part de la société civile anglophone. Par exemple, l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick suivait le dossier et réagissait aux développements, mais n’avait pas fait de cet enjeu l’une de ses principales revendications. L’enjeu n’était pas l’une des priorités citées sur son site Web et ses documents officiels et il était rarement mentionné dans ses bulletins mensuels.

Cadrage médiatique

L’analyse de la couverture de presse des deux quotidiens provinciaux, le Telegraph Journal et l’Acadie Nouvelle, pointe vers le même constat : une perception différenciée de la question de la municipalisation de la part des francophones et des anglophones (Léger et Landry, à paraître). Entre janvier 2005 et août 2017, l’Acadie Nouvelle a publié deux fois plus d’articles d’information sur les projets de municipalisation que le Telegraph Journal (Léger et Landry, à paraître). Le cadrage des textes publiés dans le quotidien de langue française avait par ailleurs tendance à être de type explicatif et à présenter la question de la municipalisation comme un enjeu de société. Les projets de création de communautés rurales y étaient présentés comme des projets politiques permettant le développement de l’Acadie et comme une stratégie pour aborder des défis démographiques et économiques. Le journal a pris sans ambages une position favorable à la municipalisation du territoire. Cet extrait d’éditorial en est un exemple sans équivoque :

Les lecteurs assidus de l’Acadie Nouvelle savent que notre ligne éditoriale consiste à appuyer la croissance et les intérêts des communautés francophones et acadiennes. Outre quelques exceptions (linguistiques, notamment), nous sommes en faveur des regroupements qui permettent de créer des municipalités plus populeuses, moins isolées, plus en contrôle de leur destinée et surtout plus fortes

Gravel, 2017 : 12

Le Telegraph Journal, en plus d’accorder moins de place aux enjeux de la municipalisation, couvrait souvent le sujet comme un enjeu local. Les éditoriaux, qui abordaient la question comme un enjeu provincial, présentaient la municipalisation d’abord et avant tout comme une manière d’assainir les finances publiques de la province (Léger et Landry, à paraître). Il est difficile d’évaluer l’influence de cette couverture médiatique sur l’opinion publique ou sur la perception des enjeux dans les communautés, mais il est clair que les médias tout à la fois reproduisent et contribuent à la construction des représentations sociales (Proulx et Bélanger, 2003).

Mobilisation des communautés francophones

Enfin, nous constatons que les francophones du Nouveau-Brunswick se sont davantage engagés que les anglophones dans ces processus de municipalisation. Sur les vingt-six tentatives de municipalisation, seulement huit projets concernaient des communautés anglophones. Rappelons que les francophones représentent un peu moins du tiers de la population de la province. De plus, des huit communautés rurales créées, cinq sont francophones, tout comme la municipalité régionale de Tracadie qui a dû adopter un autre statut en raison de sa taille et de la complexité des négociations avec la province sur l’entretien des routes.

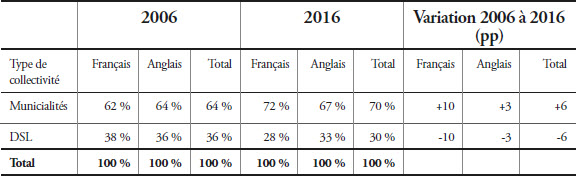

Par ailleurs, nous constatons qu’une plus grande proportion de francophones que d’anglophones s’est municipalisée par les processus volontaires en concordance avec le règlement de 2005. En 2006, date du premier recensement après l’adoption du règlement permettant la création de communautés rurales, 38 % des francophones et 36 % des anglophones vivaient dans un territoire non municipalisé. Les francophones étaient donc plus touchés par cet enjeu et étaient d’ailleurs proportionnellement plus ruraux que les anglophones (Landry, 2021). En 2016[7], ce n’était plus que 28 % des francophones, comparativement à 33 % des anglophones, qui vivaient dans des DSL (voir le tableau 2).

Tableau 2

Variation de la proportion de la population par type de collectivité et selon la langue maternelle[8] au Nouveau-Brunswick, entre 2006 et 2016

À l’échelle locale, malgré l’importance accordée à l’enjeu dans la sphère médiatique, par la société civile et par certains groupes d’acteurs locaux, et ce, malgré le relatif succès des projets en milieux francophones, les tensions sociales et les mobilisations contre la municipalisation des localités ont été vives, même dans les localités francophones (Landry et Guillemot, 2021). Dans les entretiens de recherche qui ont été menés (Landry et Guillemot, 2021), le discours des francophones interviewés n’associait pas leur position à leur situation minoritaire ou à un quelconque discours nationaliste. L’écart entre le discours des organismes provinciaux acadiens et les dirigeants locaux est pour le moins surprenant.

La fin d’une époque s’annonce

En plus de 50 ans, aucun gouvernement n’avait entrepris une réforme en profondeur de la gouvernance locale. Or l’actuel gouvernement conservateur a proposé une municipalisation forcée qui comprend de nombreuses fusions de municipalités existantes. En novembre 2021, Daniel Allain, le seul député acadien du Parti conservateur et ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, a annoncé la réforme qui a changé l’organisation du territoire de manière historique. Cette réforme a forcé le regroupement et la municipalisation de plusieurs collectivités aboutissant à soixante-dix-sept gouvernements locaux et à douze districts ruraux. Le rôle des commissions de services régionaux a également été élargi.

Cette réforme devrait faciliter le développement local et régional au Nouveau-Brunswick, mais on peut déjà prévoir quelques enjeux qui seront d’une grande importance pour l’Acadie du Nouveau-Brunswick : le rôle sous-estimé des gouvernements locaux pour les minorités de langue officielle, comme nous l’avons expliqué plus haut, la composition démolinguistique des nouvelles entités et les incidences de la Loi sur les langues officielles (LLO) sur ces dernières.

La composition démolinguistique des nouvelles entités et la LLO

Comme nous l’avons mentionné, la concentration démographique des francophones au Nouveau-Brunswick leur permet de se trouver en situation de majorité à l’échelle locale. Les nouvelles municipalités sont plus grandes et résultent de fusions avec d’autres municipalités et des DSL ou des portions de DSL. Il est toutefois trop tôt pour connaître la composition linguistique des nouvelles entités puisque les données linguistiques du recensement ne sont pas encore disponibles selon les nouvelles divisions. Il est toutefois fort probable qu’en élargissant le territoire de certaines municipalités, le poids des francophones aura diminué par rapport aux anciennes entités. Par ailleurs, la composition des conseils municipaux pourrait également devenir un enjeu selon le poids accordé aux zones linguistiquement plus homogènes, aux zones rurales, etc.

La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick oblige les huit municipalités les plus importantes de la province, nommées « cités », ainsi que les autres municipalités dont 20 % ou plus des résidents ont l’autre langue officielle comme langue maternelle, à publier les arrêtés et les procès-verbaux du conseil municipal dans les deux langues officielles et à offrir les services prescrits par règlement dans les deux langues officielles (LN-B 2002, c O-0.5). Comme l’explique Pierre Foucher, les services qui doivent être offerts dans les deux langues officielles comprennent :

Un vaste éventail d’initiatives municipales, allant des communiqués officiels aux avis de taxe, sites web, billets de contravention, etc. Les avis et renseignements concernant les services de loisirs sont couverts, mais pas les services de loisirs eux-mêmes, qui sont plutôt régis par la politique de la ville

Foucher, 2021 : 377

Des cent quatre municipalités néo-brunswickoises précédant la réforme, seize étaient touchées par ces obligations. Bien qu’elle ne soit pas encore établie, la réforme de la gouvernance locale va donc certainement amener certains changements par rapport aux entités auxquelles s’applique la Loi sur les langues officielles. Il est possible que certaines municipalités majoritairement anglophones soient obligées d’offrir des services en français et de traduire les publications visées, comme il est aussi possible que des municipalités majoritairement francophones soient aussi dans l’obligation d’offrir des services en anglais.

Conclusion

La pleine municipalisation était une priorité pour la société civile acadienne, mais seulement quelques maigres progrès ont été faits entre l’adoption d’un règlement en 2005 et la très récente réforme. Les quelques projets qui sont parvenus à l’étape du référendum ont été loin d’emporter facilement l’adhésion des populations concernées. Pourtant, les municipalités jouent un rôle important dans le développement économique et socioculturel et ont donc le potentiel de contribuer au développement de la francophonie dans la province, mais aussi d’agir en tant que représentantes de communautés acadiennes. Pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick, il s’agit par ailleurs du seul palier gouvernemental qui peut leur être propre. On a observé une réponse plus favorable aux mesures volontaires de municipalisation chez les francophones que chez les anglophones et tant le quotidien provincial de langue française que la société civile acadienne en ont discuté comme d’un enjeu de société. Or les mesures volontaires n’ayant pas fonctionné, une réforme a enfin été mise en oeuvre. Cette réforme aura une influence sur la composition linguistique des collectivités et, par conséquent, sur l’application de la Loi sur les langues officielles.

Appendices

Note biographique

Michelle Landry est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones et le pouvoir et professeure agrégée en sociologie à l’Université de Moncton. Ses travaux de recherche s’intéressent à la capacité des minorités francophones du pays d’agir sur elles-mêmes, à leur gouvernance, à leurs mobilisations collectives et au mouvement anti-bilinguisme. Elle est notamment coéditrice de L’état de l’Acadie (Del Busso éditeur, 2021) et autrice de L’Acadie politique : histoire sociopolitique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (PUL, 2015).

Notes

-

[1]

Le statut de « municipalité régionale » a également été créé dans le cas de Tracadie, qui est née en 2014 du regroupement de la ville de Tracadie-Sheila et de 18 districts de services locaux environnants, donnant lieu à une municipalité de plus de 16 000 habitants.

-

[2]

La distinction entre cité, ville et village repose exclusivement sur la taille de la population; ils ont tous les mêmes pouvoirs. Cependant, une cité a plus d’obligations linguistiques selon la Loi sur les langues officielles de la province. Il existe une dernière catégorie, soit celle de réserve, qui représente 1 % de la population, mais cette catégorie relève du gouvernement fédéral, alors que les municipalités et les DSL relèvent de la Province.

-

[3]

Les premiers projets n’ont pas été soumis à un vote de type référendum. La règle était alors que lorsque plus de 20 % de la population des DSL se prononçait contre le projet auprès du ministre, le processus était arrêté. Deux communautés rurales (Beaubassin et Saint-André) se sont formées sans plébiscite. Mais dans le cas du projet Péninsule-Sud réunissant une douzaine de DSL du secteur de Tracadie en 2006, le projet a été rejeté.

-

[4]

Quelques territoires ont fait l’objet de deux plébiscites portant sur des regroupements modifiés avant d’être acceptés par la population (projets du Haut-Madawaska et de Cocagne).

-

[5]

Calculé à partir des taux d’imposition foncière fournis par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

-

[6]

Le 1er janvier 2018, la Loi sur la gouvernance locale et la Loi sur l’urbanisme sont entrées en vigueur. Selon le communiqué de presse du gouvernement, « [l]es lois reconnaissent les gouvernements locaux comme étant un ordre de gouvernement responsable, autonome et distinct du gouvernement provincial » (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2018). Ces nouvelles lois visent entre autres à augmenter les pouvoirs des gouvernements locaux en ce qui concerne l’adoption d’arrêtés sur les affaires d’importance locale, le développement, la planification et l’aménagement.

-

[7]

Au moment d’écrire ces lignes, les données sur la population du recensement de 2021 ont été publiées, mais pas les données linguistiques.

-

[8]

Les réponses multiples ont été réparties à parts égales entre groupes linguistiques.

Bibliographie

- Antoft, Kell, et Jack Novack (1998). Grassroots Democracy: Local Government in the Maritimes, Halifax, Dalhousie University.

- Bourgeois, Daniel (2005). « Municipal Reforms in New Brunswick: To Decentralize or not to Decentralize? », dans Joseph Garcea et Edward Lesage (dir.), Municipal Reforms in Canada: Municipal Governance for the 21st Century, Don Mills (Ont.), Oxford University Press, p. 242-268.

- Bourgeois, Daniel (2009). « La prestation des services bilingues au Canada », dans Marcel Martel et Martin Pâquet (dir.), Légiférer en matière linguistique : pour qui? Pourquoi? Comment?, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 267-294.

- Bourgeois, Daniel, et Frank Strain (2009). « New Brunswick », dans Andrew Sancton et Robert Young (dir.), Foundations of Governance: Municipal Government in Canada’s Provinces, Toronto, University of Toronto Press, p. 186-222.

- Bourgeois, Daniel, et Yves Bourgeois (2011). « Les municipalités canadiennes et les langues officielles », Canadian Journal of Political Science = Revue canadienne de science politique, vol. 44, n° 4, p. 789-806.

- Bourgeois, Daniel, Wilfred Denis et Marc L. Johnson (2006). La contribution des gouvernements provinciaux et territoriaux à l’épanouissement des communautés francophones en milieu minoritaire : un premier bilan et quelques prospectives, Moncton, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques.

- Cleave, Evan, et Godwin Arku (2015). « Place Branding and Economic Development at the Local Level in Ontario, Canada », GeoJournal, vol. 80, n° 3, p. 323-338.

- Courlet, Claude, et Bernard Pecqueur (2013). L’économie territoriale, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

- Cyr, Georges (2001). « La réforme municipale de 1967 au Nouveau-Brunswick », dans L’ère Louis J. Robichaud 1960-1970, actes du colloque, 8-9 septembre 1999, Moncton, Institut canadien de recherche sur le développement régional, p. 143-167.

- Douglas, David J. A. (2005). « The Restructuring of Local Government in Rural Regions: A Rural Development Perspective », Journal of Rural Studies, n° 21, p. 231-246.

- Finn, Jean-Guy (2008). Bâtir des gouvernements locaux et des régions viables : plan d’action pour l’avenir de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, rapport du commissaire sur l’avenir de la gouvernance locale.

- Foucher, Pierre (2012). « Autonomie des communautés francophones minoritaires du Canada : le point de vue du droit », Minorités linguistiques et société= Linguistic Minorities and Society, n° 1, p. 90-114.

- Foucher, Pierre (2021). « Les droits linguistiques sur le plan municipal », dans Michelle Landry, Dominique Pépin-Filion et Julien Massicotte (dir.), L’état de l’Acadie : un grand tour d’horizon de l’Acadie contemporaine, Montréal, Del Busso éditeur, p. 374-378.

- Fourot, Aude-Claire (2013). L’intégration des immigrants : cinquante ans d’action publique locale, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

- Fourot, Aude-Claire (2016). « Redessiner les espaces francophones au présent : la prise en compte de l’immigration dans la recherche sur les francophonies minoritaires au Canada », Politique et Sociétés, vol. 35, n° 1, p. 25-48.

- Landry, Michelle (2007). « Le nouveau projet de communautés rurales au Nouveau-Brunswick : une occasion d’acquisition de pouvoirs et d’autonomie pour les Acadiens? », Francophonies d’Amérique, nos 23-24 (printemps-automne), p. 15-29.

- Landry, Michelle (2021). « Acadie rurale ou Acadie urbaine », dans Michelle Landry, Dominique Pépin-Filion et Julien Massicotte (dir.), L’état de l’Acadie : un grand tour d’horizon de l’Acadie contemporaine, Montréal, Del Busso éditeur, p. 17-20.

- Landry, Michelle, et Julie Guillemot (2018). « Gouvernement local ou non : un legs des réformes des années 1960 au Nouveau-Brunswick », Colloque annuel du Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne, Regina, Saskatchewan, 1er au 3 juin 2018.

- Landry, Michelle, et Julie Guillemot (2021). « Pour ou contre habiter une municipalité : discours sur les projets de communautés rurales au Nouveau-Brunswick », Revue canadienne des sciences régionales = Canadian Journal of Regional Science, vol. 44, n° 1, p. 11-21.

- Landry, Michelle, et Zacharie Collins (2023). « Le rôle des municipalités dans le développement et l’épanouissement des minorités francophones », Canadian Journal of Urban Research, vol. 32, n° 1, p. 47-63.

- Landry, Rodrigue, et Richard Bourhis (1997). « Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study », Journal of Language and Social Psychology, vol. 16, n° 1, p. 23-49.

- Landry, Rodrigue, Réal Allard et Kenneth Deveau (2006). « Revitalisation ethnolinguistique : un modèle macroscopique », dans André Magord (dir.), Innovation et adaptation : expériences acadiennes contemporaines, Bruxelles, Peter Lang, p. 105-124.

- Lepage, Jean-François, Camille Bouchard-Coulombe et Brigitte Chavez (2011). Portrait des minorités de langue officielle au Canada : les francophones du Nouveau-Brunswick, Ottawa, Statistique Canada.

- Martin, Geoffrey (2007). « Municipal Reform in New Brunswick: Minor Tinkering in Light of Major Problems », Journal of Canadian Studies = Revue d’études canadiennes, vol. 41, n° 1, p. 75-99.

- McAllister, Mary Louise (2004). Governing Ourselves? The Politics of Canadian Communities, Vancouver, UBC Press.

- Ndota-Ngbale, Laetitia (2016). « Droit et immigration francophone dans l’Ouest canadien : quel rôle pour les municipalités? », Études canadiennes = Canadian Studies, vol. 81, p. 55-70.

- Proulx, Serge, et Danielle Bélanger (2003). « La réception des messages », dans Anne-Marie Gingras (dir.), La communication politique : état des savoirs, enjeux et perspectives, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 217-225.

- Sancton, Andrew (2015). Canadian Local Government: An Urban Perspective, deuxième édition, Don Mills (Ont.), Oxford University Press.

- Sancton, Andrew, et Robert Young (dir.) (2009). Foundations of Governance: Municipal Government in Canada’s Provinces, Toronto, University of Toronto Press.

- Tindal, Richard C., Susan NobesTindal, Kennedy Stewart et Patrick J. Smith (2013). Local Government in Canada (8e éd.), Scarborough (Ont.), Nelson.

- Vojnovic, Igor (2000). « Municipal Consolidation, Regional Planning and Fiscal Accountability: The Recent Experience in Two Maritime Provinces », Canadian Journal of Regional Science = Revue canadienne des sciences régionales, vol. 23, n° 1, p. 49-72.

- Young, Robert (2001). « Le programme Chances égales pour tous : une vue d’ensemble », dans L’ère Louis J. Robichaud 1960-1970, actes du colloque, 8-9 septembre 1999, Moncton, Institut canadien de recherche sur le développement régional, p. 23-37.

- Gouvernement du Nouveau-Brunswick (2011). Plan d’action pour un nouveau système de gouvernance locale.

- Gouvernement du Nouveau-Brunswick (2017). Ébauche de politique pour la restructuration communautaire au Nouveau-Brunswick.

- Gouvernement du Nouveau-Brunswick (2018). « Entrée en vigueur de la Loi sur la gouvernance locale et de la Loi sur l’urbanisme le 1er janvier », Communiqué du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, 28 décembre 2017, [En ligne], [http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2017.12.1649.html] (consulté le 15 avril 2024).

- Gouvernement du Nouveau-Brunswick (2022). Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, LN-B 2002, c O-0.5.

- Gravel, François (2017). « Deux îles, une destinée », L’Acadie Nouvelle, 18 avril, p. 12.

- Raiche-Nogue, Pascal (2014). « La pleine municipalisation, un enjeu prioritaire », L’Acadie Nouvelle, 20 octobre, p. 3.

Études

Lois et politiques

Textes de médias

List of figures

Carte 1

Répartition de la population et zones municipalisées au Nouveau-Brunswick

List of tables

Tableau 1

Projets de municipalisation de DSL depuis 2005[4]

Tableau 2

Variation de la proportion de la population par type de collectivité et selon la langue maternelle[8] au Nouveau-Brunswick, entre 2006 et 2016