Abstracts

Résumé

Depuis 2012, le Sénégal a adopté la gestion axée sur les résultats (GAR) comme stratégie de gouvernance de l’éducation, en lien avec les évolutions organisationnelles imposées par un contexte international postbureaucratique visant l’amélioration des pratiques et de la performance. Le présent article analyse les effets des mutations organisationnelles des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF), structures intermédiaires déconcentrées, et parties prenantes importantes des contrats de performance signés entre les paliers central, intermédiaire et local. À la lumière des changements organisationnels opérés, les performances des IEF ont été étudiées en vue de voir si ces dernières ont influencé l’environnement de ces structures. Le cadre théorique, inspiré du modèle de production de la performance de Van Dooren et de ses collaborateurs, a permis d’identifier les objectifs, les intrants et les activités mobilisés par les IEF pour produire des résultats et des effets sur l’environnement de la gouvernance de l’éducation. La méthodologie suit deux étapes : d’abord, une analyse textuelle relative à l’organisation et au fonctionnement des IEF en vue d’étudier les mutations organisationnelles; ensuite, des entrevues individuelles menées auprès de treize actrices et acteurs, soit un du Ministère et douze d’un échantillon de quatre IEF, en vue de recueillir leurs impressions sur les mutations organisationnelles et leurs effets sur l’environnement de ces IEF.

Mots-clés :

- gouvernance de l’éducation,

- mutations organisationnelles,

- performances

Abstract

In 2012, Senegal adopted results-based management (RBM) as an education governance strategy in line with organizational changes imposed in an international post-bureaucratic context meant to improve practices and performance. This article analyzes the effects of organizational changes on Education and Training Inspections (ETI), decentralized intermediate structures, and important stakeholders in performance contracts signed between central, intermediate and local levels. In light of the organizational changes implemented, ETI performances were studied to find out if they influenced the environment of these structures. The theoretical framework, inspired by the production performance model of Van Dooren and his collaborators, identified the objectives, inputs and activities mobilized by the ETIs to produce results and effects on the education governance environment. The methodology follows two steps: first, a textual analysis on the organization and operation of ETIs to study the organizational changes; second, individual interviews with thirteen stakeholders, one from the Ministry and twelve from a sample of four ETIs, with the purpose of collecting their impressions on the organizational changes and their effects on the environment of these ETIs.

Resumen

Desde 2012, Senegal ha adoptado la gestión centrada en los resultados (GAR) como estrategia de gobernanza de la educación, en relación con los desarrollos organizacionales establecidos por un contexto internacional posburocrático apuntando al mejoramiento de las prácticas y del desempeño. El presente artículo analiza los efectos de las transformaciones organizacionales de las Inspecciones de la Educación y de la Formación (Inspections de l’éducation et de la formation – IEF), estructuras intermedias descentralizadas, y actores importantes de los contratos de desempeño firmados entre les niveles central, intermedio y local. A la luz de los cambios organizacionales realizados, los desempeños de las IEF fueron estudiados con el fin de ver si estos últimos han influido en el entorno de estas estructuras. El marco teórico, inspirado del modelo de producción del desempeño de Van Dooren y de sus colaboradores, ha permito identificar los objetivos, los insumos y las actividades movilizados por las IEF para producir resultados y efectos en el entorno de la gobernanza de la educación. La metodología sigue dos etapas: primero, un análisis textual relativo a la organización y al funcionamiento de las IEF con el propósito de estudiar las transformaciones organizacionales; luego, entrevistas individuales llevadas a cabo con 13 actores, o sea una persona del Ministerio y 12 de una muestra de 4 IEF, con vista a recoger sus impresiones sobre las transformaciones organizacionales y sus efectos en el entorno de estas IEF.

Article body

INTRODUCTION

Les mutations organisationnelles découlant du choix des organisations publiques de passer de l’ère bureaucratique à l’ère postbureaucratique constituent une rengaine de notre époque postmoderne (Bargues et al., 2021). La multiplication des réformes éducatives visant l’amélioration de la qualité de l’éducation à travers les performances des élèves et leur persévérance s’inscrit dans ce contexte (Carpentier, 2012), lequel n’épargne pas la gouvernance de l’éducation dans les pays du Sud happés par ce que Diop (2022) appelle « l’ingénierie réformatrice néolibérale ». La présente recherche aborde la question des mutations organisationnelles des structures déconcentrées de l’éducation au Sénégal, notamment les Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) au niveau départemental. Celles-ci, avec les Inspections d’Académie au niveau régional[1], forment le palier intermédiaire entre le stratégique et l’opérationnel (Boyer, 2009). Le choix des IEF est dicté par le fait qu’elles jouent un rôle pivot dans la préparation, la signature et l’évaluation des contrats de performances qui matérialisent la mise en oeuvre de la gestion axée sur les résultats (GAR) dans les écoles élémentaires (Gouvernement du Sénégal, 2013). Pour faire face à ces mutations, les IEF se sont vu doter de nouvelles missions de gouvernance et de pilotage par le décret 2012-1276 qui, en même temps, les habilite à un rôle politique marqué par l’introduction de la GAR, en sus de leurs attributions de contrôle et d’encadrement qui les caractérisaient. Ainsi, une analyse textuelle permettra, dans un premier temps, de suivre l’institutionnalisation de ces mutations. Dans un second temps, il s’agira de voir les performances produites et les effets induits par ces mutations sur l’environnement de l’organisation à travers le modèle de production de la performance de Van Dooren et al. (2015).

PROBLÉMATIQUE

Une école postcoloniale en quête permanente d’amélioration

Du fait de sa position géographique et de son statut de capitale de l’Afrique-Occidentale française pendant la période coloniale, le Sénégal, à l’indépendance en 1960, disposait du taux de scolarisation le plus élevé (27 %) parmi les colonies françaises d’Afrique de l’Ouest (Labrune-Badiane, 2012). Depuis son indépendance, le pays, à travers plusieurs réformes, s’est engagé dans un processus d’amélioration de son système éducatif. Cette volonté s’est d’abord exprimée par l’évolution des approches pédagogiques allant de l’approche par les contenus à l’approche par les compétences, en passant par la pédagogie par objectifs (Sakho, 2022). Parallèlement, la gouvernance de l’éducation a amorcé un tournant décisif dans la foulée du sommet mondial sur l’éducation pour tous tenu à Dakar en 2000 (Kamuzinzi, 2019). Ainsi, le Programme décennal de l’Éducation et de la Formation (PDEF), lancé dès 2000, se donne pour mission d’élargir l’accès, d’améliorer la qualité et de rendre la gestion du système plus efficace et plus efficiente (Baldé, 2020). Constatant « le bilan contrasté du PDEF » (p. 14), notamment sur le plan de la gouvernance par le fait que les investissements massifs n’aient pas été assujettis à des résultats (Gouvernement du Sénégal, 2013), le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence/secteur Éducation-Formation 2013-2025 (PAQUET-EF) est lancé en 2013 pour, entre autres, améliorer la gouvernance de l’éducation. Pour ce faire, il a érigé la gestion axée sur les résultats (GAR) en stratégie de gestion du secteur et introduit les contrats de performance entre les différents paliers central, intermédiaire et local. Dans l’exécution de ces contrats de performance dans la gouvernance de l’éducation au Sénégal, les Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) jouent un rôle de premier plan.

Le rôle des IEF dans la gouvernance de l’éducation

Les Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) animent avec les Inspections d’Académie (IA) le palier intermédiaire de gouvernance de l’éducation. Si les IA siègent au niveau régional, les IEF sont les structures déconcentrées au niveau départemental, ce qui les rapproche davantage du niveau local. Dans notre recherche, nous nous intéressons aux IEF, où évoluent des inspectrices et des inspecteurs professionnels disposant de connaissances spécialisées leur permettant d’influencer les décisions politiques stratégiques au niveau des écoles (Blase et Björk, 2010). Les IEF sont ainsi à même d’effectuer ce travail de médiation qui consiste à traduire les politiques d’éducation en actes (Maroy et al., 2017). Il faut cependant noter que leur rôle était principalement cantonné au contrôle et à l’encadrement, et que c’est avec l’avènement de la gestion axée sur les résultats (GAR) qu’il y a eu des mutations organisationnelles avec l’affirmation de leur rôle politique.

Une évolution du rôle des IEF

La modernisation des missions de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) est matérialisée au Sénégal par le passage d’un rôle traditionnel de contrôle et d’encadrement à celui d’affirmation d’un rôle politique qui doit imprimer des mutations organisationnelles affectant l’environnement organisationnel.

Un rôle traditionnel de contrôle et d’encadrement

Selon le décret no 93.789 du 25 juin 1993 portant sur la création des Inspections d’Académie (IA) et des Inspections départementales de l’Éducation nationale (IDEN[2]), ces dernières étant délégataires de pouvoirs en matière, notamment, de contrôle pédagogique, technique, administratif et financier des établissements scolaires sous leur autorité. Cette mission consistait principalement à coordonner et à contrôler la manière dont les enseignantes et enseignants, et les directrices et directeurs d’écoles se conforment aux exigences légales (Hall, 2017). Les Inspections départementales de l’Éducation nationale avaient principalement des missions pédagogiques qui tournaient, entre autres, autour de l’évaluation et du contrôle du niveau des études et du respect des programmes (Maroy, 2009).

De fait, c’est depuis 2012 que le rôle politique des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) a été explicitement proclamé avec le décret 2012-1276 du 13 novembre 2012 relatif à la création des Inspections d’Académie (IA) et des IEF.

Un rôle politique proclamé

Dans son rapport de présentation, le décret 2012-1276 marque la rupture qui s’opère en parlant d’importantes mutations « en fonction d’une vision qui [tient] compte des impératifs de performance et de services aux usagers qui caractérisent aujourd’hui les organisations modernes qui s’adaptent au changement » (Décret no 2012-1276). Ainsi, la gouvernance de l’éducation est passée d’une orientation sur les intrants à une orientation sur les résultats, avec des normes de qualité contraignantes (Hofer et al., 2020). En un mot, cette évolution renvoie à l’introduction de la gestion axée sur les résultats (GAR) définie par Dembélé et al. (2013) comme « une approche de gestion de l’administration publique qui se concentre sur les résultats de l’action publique, tout en laissant plus de flexibilité et d’autonomie aux gestionnaires pour agir et planifier les changements dans le but d’atteindre les résultats escomptés » (p. 91). Dans la gouvernance de l’éducation au Sénégal, elle est marquée d’une part par la contractualisation entre paliers et, d’autre part, par la gestion de la pédagogie. L’État pose ainsi le principe du transfert du rôle politique aux structures déconcentrées, les Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) en l’occurrence, qui peuvent désormais accompagner l’État dans la mise en oeuvre des politiques (Brown et al., 2016). Pour ce qui concerne la contractualisation, le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence (PAQUET) parle de systématisation de la reddition de comptes à travers les contrats de performance signés à tous les échelons (Gouvernement du Sénégal, 2013), à travers la signature de contrats entre le Ministère et l’Inspections d’Académie (IA), entre l’IA et les IEF et entre les IEF et les écoles.

Selon la note de cadrage élaborée par le Ministère, la contractualisation entre l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) et les écoles se déroule ainsi : sur la base des objectifs consignés dans le Contrat d’Amélioration de la Qualité, l’école établit un projet d’école dont l’exécution est matérialisée dans le Plan de Travail annuel (PTA) qui s’appuie sur un processus de dialogue de gestion encourageant la participation (Ministère de l’Éducation nationale, 2021a). Cette gestion participative s’accompagne d’une gestion de la pédagogie. Celle-ci renvoie au fait que les « gestionnaires scolaires s’efforcent d’évaluer systématiquement le travail pédagogique des enseignants à partir de ses résultats et d’intervenir directement ou indirectement sur son déroulement pour le rendre plus efficace au niveau des apprentissages des élèves » (Maroy et al., 2017, p. 94). L’Unité de coordination du Projet d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité de l’Éducation de Base (PAQEEB)[3] (2021) résume la gestion de la pédagogie en trois axes : l’amélioration de la qualité de l’éducation de base, le renforcement de l’équité dans l’accès aux structures scolaires et, enfin, le renforcement de la déconcentration et de la décentralisation de l’éducation matérialisant le transfert de pouvoirs vers les structures déconcentrées. La mise en oeuvre de ces principes dépend étroitement de l’appropriation par les Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) des objectifs et des outils de la gestion axée sur les résultats (GAR). Or, le diagnostic de la première phase du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence (PAQUET 2018-2030) révisé souligne une faible appropriation des outils de la GAR par les actrices et acteurs (Gouvernement du Sénégal, 2018). Cela soulève la question de savoir comment les IEF intègrent les mutations organisationnelles dans le but d’atteindre les résultats escomptés, d’où la question de recherche suivante : Comment les changements apportés à l’organisation des IEF contribuent-ils ou non à améliorer les performances attendues d’elles dans un contexte d’affirmation de leur rôle politique, conformément aux exigences de la GAR?

CADRE THÉORIQUE

Pour répondre à cette question, nous nous sommes inspirés du modèle de production de la performance des organisations publiques de Van Dooren et al. (2015), que l’on peut schématiser comme suit :

Figure 1

La performance sur l’environnement politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal

Analysant la production de la performance sur l’environnement politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal (PESTEL), le modèle met en relation les objectifs définis par l’organisation, les intrants ou actifs publics mobilisés, les activités effectuées et les extrants renvoyant aux résultats immédiats produits, ceux intermédiaires à moyen terme et ceux finaux à long terme.

Dans notre recherche, nous ferons abstraction des conséquences finales pour nous focaliser sur les effets du processus de production. En effet, « les résultats et les effets peuvent être objectifs ou subjectifs. Ils sont également influencés par l’environnement politique changeant » (Bouckaert, 2005, p. 13). Le modèle nous permettra ainsi d’analyser ce que Lavigne (2001) appelle « la dynamique d’interinfluence » entre un environnement fluctuant et évolutif, et un processus de production organisationnel générateur d’effets sur ce même environnement. Il sera pratiqué dans un contexte se voulant de « gouvernance transparente, inclusive et efficace », avec comme objectif, entre autres, « le repositionnement de la Direction de l’Enseignement élémentaire et l’approfondissement du processus de déconcentration/décentralisation pour le pilotage et la gestion de l’enseignement élémentaire » (Gouvernement du Sénégal, 2018, p. 46). Si la décentralisation renvoie à un transfert de pouvoirs à des autorités disposant d’une personnalité morale et d’une autonomie de gestion, la déconcentration, quant à elle, est une forme de transfert qui « vise à faciliter l’exercice local ou régional de pouvoirs qui continuent à relever de l’administration centrale » (Pelletier, 2001, p. 154). C’est dans le cadre de la politique de déconcentration que s’inscrit la gouvernance de l’éducation avec comme stratégie de gestion la gestion axée sur les résultats (GAR) qui imprime les principes de responsabilité, de transparence et de reddition de comptes aux Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) délégataires du pouvoir de gouverner les écoles élémentaires qui sont sous leur autorité, avec une certaine marge de manoeuvre dans la mise en oeuvre des objectifs assignés. Cependant, à défaut d’une bonne appropriation de la GAR par les actrices et acteurs, l’analyse des mutations organisationnelles des IEF et de leurs performances soulève la pertinence de cette recherche, dont les objectifs sont les suivants :

-

Objectif général : Analyser les effets des mutations organisationnelles des IEF dans un contexte de GAR.

-

Objectif spécifique 1 : Identifier les mutations organisationnelles consacrées textuellement et intervenues dans la pratique.

-

Objectif spécifique 2 : Analyser les performances produites par ces changements et leur effet dans la gouvernance de l’éducation en général.

MÉTHODOLOGIE

La démarche méthodologique adoptée est composée de deux grandes phases : une phase d’analyse textuelle inspirée de Liguori et al. (2018), qui l’ont utilisée dans le cadre de l’étude des réformes administratives en Italie et qu’ils définissent comme « une approche méthodologique précieuse pour améliorer notre compréhension du développement et de l’utilisation de différents archétypes au niveau organisationnel et politique » (p. 325). Cette méthode nous a permis d’analyser les mutations organisationnelles à travers, d’une part, le décret no 93-789 du 25 juin 1993 et l’arrêté d’application no 000750 du 2 février 1993 portant sur la création des Inspections d’Académie (IA) et des Inspections départementales de l’Éducation nationale; d’autre part, le décret 2012-1276 modifiant le précédent et l’arrêté no 010656 relatif à l’organisation et au fonctionnement des IA et des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF). Elle a été réalisée à l’aide d’un tableau présenté dans les résultats et a permis de relever les mutations du contexte, des objectifs et des missions, des actrices et acteurs de mise en oeuvre impliqués et de la dynamique organisationnelle. Il y a aussi une phase d’entrevues individuelles de 12 actrices et acteurs issus de quatre IEF (Thiaroye, Mbour 1, Koungheul et Bignona 1), correspondant aux bassins interacadémiques de l’Ouest, du Nord-est, du Centre et du Sud, choisies afin d’analyser les effets des changements sur les performances de ces structures. Notre approche étant qualitative, l’enjeu est moins une représentativité statistique qu’une meilleure compréhension de notre objet. Les quatre IEF ont été choisies à l’issue d’un processus d’appel qui a vu retenir, pour chaque bassin, la première qui a répondu favorablement à l’appel. Pour chaque IEF, l’inspectrice-cheffe ou l’inspecteur-chef[4] de service, l’inspectrice ou l’inspecteur point focal des contrats de performance et le planificateur ont été interrogés. Un représentant de la Direction de l’Enseignement élémentaire a aussi été interrogé à la suite, ce qui porte l’échantillonnage à n = 13.

La grille d’entrevue aborde les thèmes relatifs à la compréhension des orientations, leur évolution dans le temps, les motifs des mutations textuelles, les conditions de mise en oeuvre, les obstacles, les défis et les effets sur les performances des élèves. Les participants ont signé au préalable le consentement à participer à la recherche de façon volontaire, sans aucune compensation et avec possibilité de se retirer à tout moment.

Toutes ces données collectées ont permis, après analyse, d’atteindre nos objectifs de recherche.

PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Analyse des mutations organisationnelles

La grille suivante présente les mutations organisationnelles consacrées par l’évolution des textes, notamment du décret de 1993 à celui de 2012 et leur arrêté d’application.

Tableau 1

Évolution textuelle des mutations organisationnelles

Comme le montre ce tableau, les mutations organisationnelles opérées par les textes postulent l’élargissement de la marge de manoeuvre des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) à travers l’approfondissement de la décentralisation et de la déconcentration matérialisé par l’avènement des principes de responsabilisation et d’imputabilité de la gestion axée sur les résultats (GAR). Ainsi, d’un rôle d’exécutant dans la mise en oeuvre des politiques éducatives et du maintien de la qualité de l’enseignement au niveau local (arrêté no 000750 du 2 février 1993), les IEF sont devenues attributaires de compétences de gouvernance, comme en témoigne le titre de la section 1 de l’arrêté no 010656 « du pilotage et de la coordination ». En effet, les missions des IEF sont revues et « leur organisation est définie en termes de responsabilisation et d’imputabilité pour une plus grande performance et une meilleure qualité des services aux usagers » (rapport de présentation du décret 2012-1276). Elles sont désormais plus aptes à prendre des décisions dans un contexte de ce que Bezem et al. (2024) appellent « l’ère de la responsabilité basée sur les tests », donc les résultats. Ce faisant, les textes consacrent clairement ces mutations organisationnelles qui font des IEF des instances intermédiaires chargées de la médiation consistant à traduire les politiques d’éducation en actes (Maroy et al., 2017).

Des changements organisationnels clairement identifiés

Les changements opérés sont matérialisés par une plus grande proximité au niveau du pilotage à travers la révision de l’organigramme et la création des districts et des Collectifs des Directions d’École (CODEC). Des districts sont ainsi érigés en fonction des spécificités de chaque inspection et des critères fondés sur la taille de la structure. Le district est défini comme « une unité d’animation et d’encadrement de proximité » (article 14 de l’arrêté 010656). L’arrêté introduit aussi le poste de secrétaire général occupé par une inspectrice adjointe ou un inspecteur adjoint de l’inspectrice-cheffe ou de l’inspecteur-chef de service. En plus de l’inspectrice-cheffe ou de l’inspecteur-chef de District et du Secrétaire général, on trouve des bureaux, avec des postes de travail, dont les missions sont déterminées par les inspectrices-cheffes et les inspecteurs-chefs de service, conformément à l’article 26 de l’arrêté. À ce titre, la proclamation de l’évolution des missions de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) est perceptible à l’article 6 du décret 2012-1276 :

L’Inspection de l’Éducation et de la Formation est investie, à l’échelle de la circonscription, de missions de pilotage, de coordination, de suivi-évaluation, d’encadrement des activités des collèges d’enseignement, des centres locaux de formation et d’alphabétisation, des écoles préscolaires et élémentaires.

Extrait du décret 2012-1276 (art. 6)

En plus de ces changements, dans chaque Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) sont créés des Collectifs des Directions d’École qui servent de relais aux structures dans les zones les plus reculées et mettent l’accent sur la collaboration plutôt que la compétition à l’image des communautés d’apprentissage professionnelles (Labelle et al., 2020). À ce sujet, un inspecteur-chef de district de l’IEF de Thiaroye nous dit que « dans la mise en oeuvre des épreuves, l’inspecteur·trice de l’Éducation et de la Formation collabore souvent avec les districts et les Collectifs des Directions d’École » (Inspecteur point focal des Contrats de performance-IEF Thiaroye). La finalité de ces changements est d’améliorer les performances des IEF dans un contexte de gestion axée sur les résultats (GAR), encore appelée « gestion par la performance » (Jarroux, 2021) matérialisée, entre autres, par la mise en oeuvre des tests de positionnement en lecture et en mathématiques.

Performances produites

Le processus de production de la performance, tel qu’il est théorisé par Van Dooren et al. (2015), est matérialisé dans la gouvernance des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) par le tableau suivant :

Tableau 2

Processus de production de la performance dans les IEF

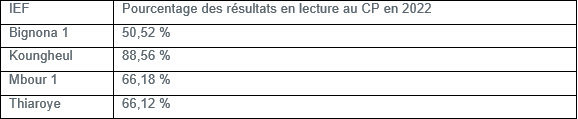

En ce qui concerne les extrants, en l’occurrence les performances des élèves en lecture et en mathématique, le Cadre de Mesure de Résultats (CMR) établit la référence du pourcentage d’élèves ayant maîtrisé les normes minimales en lecture au Cours préparatoire (CP)[5] en 2017 à 59,73 %, et fixe la cible de 2022 à 65,58 % (Ministère de l’Éducation nationale, 2018b). Pour 2022, le tableau suivant montre les résultats des quatre Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) :

Tableau 3

Seuils de performance des IEF

En dehors de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Bignona 1, les autres ont dépassé la cible fixée par le Ministère. Les résultats de Bignona 1 s’expliquent certainement par la relégation des tests de positionnement au second plan au profit des évaluations internes partagées avec la communauté. En effet, le point focal des contrats de performances à Bignona 1 pense « qu’enregistrer des performances très satisfaisantes aux tests de positionnement, bon, je ne sais pas, relèverait même d’une contradiction » (Point focal de l’IEF de Bignona 1). Il fait certainement une confusion entre les prétests qui sont des évaluations formatives et les posttests qui sont des évaluations sommatives. Quant aux autres IEF, leurs résultats sont facilités par la responsabilisation des actrices et acteurs, à la base, à travers la déconcentration des budgets, désormais alloués directement aux écoles, mais aussi la création effective des districts et des Collectifs des Directions d’École. À titre d’exemple, l’IEF de Koungheul, qui a obtenu les meilleurs résultats, a su « regrouper tous les acteurs dans un Comité départemental de Développement autour de l’autorité administrative » (Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Koungheul) pour sensibiliser districts, Collectifs des Directions d’École et Comités de Gestion d’Écoles (CGE) autour de l’objectif de résultats. Ces budgets sont octroyés par le Projet d’Amélioration de la Qualité et de l’Équité de l’Éducation de Base (PAQEEB) qui « vient en appui de la réforme sur les résultats de l’apprentissage, en mettant l’accent sur l’amélioration des apprentissages en langue et mathématiques » (Diagne, 2019). En ce qui concerne les districts, l’Inspection de Mbour 1 « est subdivisée en six districts et chaque district est dirigé par un inspecteur ou une inspectrice » (Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Mbour 1). À l’image des districts, « les CODEC[6] sont suffisamment responsabilisés » (Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Thiaroye).

Effets des mutations dans l’environnement organisationnel

La production de performances a eu des effets sur l’environnement organisationnel des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF). Sur le plan politique, il y a davantage de marge de manoeuvre accordée aux inspections dans la prise de décision, avec toutefois une limite, mentionnée par un Inspecteur chef de service, en lien avec l’arrêt des tests à la fin du PAQEEB : « Le PAQEEB, c’étaient les moyens mis en place, et qui donne des moyens peut demander des résultats. Maintenant, comme y a plus de moyens, on pourra plus demander, exiger des résultats. » (Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Thiaroye) Au plan économique, la responsabilisation se traduit par la capacité des IEF à nouer des partenariats au niveau local pour financer leurs activités, comme l’a fait l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Koungheul avec « l’appui du partenaire, le Programme d’Aide au Développement de l’Éducation au Sénégal (PADES) » (Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Koungheul) dans le diagnostic des résultats. En outre, au plan socioculturel, une école plus communautaire se développe avec l’implication effective des parents dans la prise de décision à travers les Comité de Gestion des Établissements qui créent plus de relations de confiance et génèrent plus de capital social autour de l’école (Shiller, 2024). Toutefois, sur le plan légal, il y a des efforts à faire, notamment en autonomisant davantage les districts pour ne pas soumettre leur bon fonctionnement à l’appréciation de l’Inspecteur chef de service. À Thiaroye, par exemple, l’inspecteur point focal des contrats de performance et chef de district dit que pour faire fonctionner son district, il utilise son propre véhicule tout en ajoutant : « Bon, de temps en temps, l’IEF peut m’appuyer en carburant, de temps en temps, même si ce n’est pas fréquent, mais il le fait. » (Point focal de l’Inspection de Thiaroye)

DISCUSSIONS

Malgré les avancées notées dans la gouvernance de l’éducation marquée par une responsabilisation accrue des instances déconcentrées, il subsiste des pratiques routinières persistantes. L’exemple le plus parlant est le fonctionnement des districts à vitesse variable du fait de la réticence de l’État central à leur octroyer les pleins pouvoirs. Cela s’explique par le fait que la gouvernance de l’éducation au Sénégal reste, dans les faits, marquée par une concentration des pouvoirs entre les mains de l’État central (Manangou, 2015). Ainsi, malgré l’institutionnalisation des districts, ils ne sont jusqu’à présent dotés ni de locaux ni de budget, comme si l’État rechignait à supporter les dépenses qui vont avec leur mise en place. Conscient de cette situation, le Syndicat des Inspectrices et Inspecteurs de l’Éducation nationale du Sénégal (SIENS) continue de revendiquer « la réactualisation de l’opérationnalisation des districts pédagogiques » (SIENS, 2019). Ainsi, sans le vouloir, l’État est en train de poser les jalons de l’échec d’une « débureaucratisation » qui produit un « effet boomerang » (Bargues et al., 2021) pouvant remettre en cause les acquis d’une gouvernance multijoueur (Lacroix, 2018). L’approfondissement du diptyque décentralisation/déconcentration semble toutefois être un processus irréversible (Steinmetz, 2021) et certaines Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) trouvent les moyens de faire fonctionner les districts, en l’absence d’appui du pouvoir central. L’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Mbour 1, tout en déplorant le manque de véhicule pour assurer les déplacements des chefs de district, pense « qu’il faut s’adapter aux réalités, voir le dispositif le plus efficace » (Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Mbour 1). Assistera-t-on à la réaffirmation de la souveraineté de l’État (Chevalier, 2023) sur les tests de positionnement afin de renforcer et de pérenniser les acquis?

CONCLUSION

Au Sénégal, la quête de l’amélioration de la qualité de l’éducation est un processus continu qui a fait intervenir beaucoup de réformes dont la dernière, le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence, a désigné la gestion axée sur les résultats (GAR) comme instrument de gestion.

La mise en oeuvre de la GAR se voulait une réponse à la double préoccupation de prise en compte des mutations organisationnelles et d’amélioration des performances du système, notamment les résultats scolaires. À l’arrivée, les résultats ont montré que les changements énoncés dans les textes sont traduits dans la pratique organisationnelle des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) par, notamment, la création des districts et des Collectifs des Directions d’École pour plus de proximité dans la gouvernance des écoles. Ces organes, fruits de l’approfondissement de la déconcentration, ont amélioré l’organisation des tests et permis l’obtention de résultats intéressants. Cependant, même si les performances des élèves sont appréciables, il demeure des pratiques routinières encouragées par la fin de l’accompagnement de la Banque mondiale et la réticence du Ministère à prendre le relais et à assurer le financement adéquat des tests de positionnement, dont la bonne tenue s’en retrouve affectée négativement. Ainsi, la question de la pérennisation des performances demeure prégnante dans un contexte où l’équilibre entre l’intervention de l’État et la responsabilisation des actrices et acteurs locaux doit être assurée. Pour ce faire, la déconcentration des compétences doit être accompagnée par un transfert adéquat des ressources aux instances déconcentrées que sont les IEF, en vue de leur permettre d’avoir les résultats escomptés dans les écoles. Ainsi, est soulevé à nouveau le débat sur la problématique du financement de l’éducation, surtout dans les pays en voie de développement, où l’équilibre entre la participation communautaire à la gouvernance de l’éducation, considérée comme essentielle pour améliorer la responsabilité envers les bénéficiaires des services (Kwaah et Nishimuko, 2023), et la présence de l’État central demeure déterminante dans un contexte de crise du financement des services publics (Hogan et Thompson, 2023).

Appendices

Notes

-

[1]

Le Sénégal est divisé en 14 régions administratives, elles-mêmes divisées en 45 départements (Agence nationale de la Statistique et la Démographie, 2022).

-

[2]

Les inspections départementales étaient appelées Inspections départementales de l’Éducation nationale (IDEN) jusqu’à la réforme de 2012, qui a consacré le terme Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) avec le décret 2012-1276.

-

[3]

Le Projet d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité de l’Éducation de Base (PAQEEB) est un projet chargé d’opérationnaliser le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence / secteur Education-Formation (PAQUET-EF). Il est logé à la Direction de l’Enseignement élémentaire (DEE) du ministère de l’Éducation et financé par la Banque mondiale. C’est lui qui finançait l’organisation des tests de positionnement en lecture et en mathématique jusqu’en 2021 marquant l’année de la fin du projet.

-

[4]

Il s’agit de l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF), chef de la structure, à distinguer de la structure elle-même, l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF).

-

[5]

Le CP correspond à la 2e année de scolarité à l’élémentaire.

-

[6]

Collectifs des directeurs d’école (CODEC).

Bibliographie

- Agence nationale de la Statistique et de la Démographie [ANSD]. (2022). Situation économique et sociale du Sénégal 2019. ANSD.

- Baldé, I. (2020). La gestion axée sur les résultats dans les politiques publiques d’éducation. Revue internationale des sciences de gestion, 3(4), 56-78.

- Bargues, E. B., Valiorgue, B., Hollandts, X. (2021). De la bureaucratie à la post-bureaucratie : Lactane ou l’effet boomerang de la libération du travail. Recherche et cas en sciences de gestion, 1(19), 59-72. https://shs.cairn.info/revue-recherche-et-cas-en-sciences-de-gestion-2021-1-page-59?lang=fr&ref=doi

- Bezem, P., Piezunka, A. et Jacobsen, R. (2024). School Inspectors’ Decision-Making: Evidence from a Comparative Perspective. Leadership and Policy in Schools, 23(2), 253-274. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15700763.2022.2129073

- Blase, J. et Björk, L. (2010). The Micropolitics of Educational Change and Reform: Cracking Open the Black Box. Dans A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan et D. Hopkins (dir.), Second International Handbook of Educational Change Part 1 (p. 237-258). Springer.

- Bouckaert, G. (2005). Un nouvel examen de la mesure de la performance dans le secteur public. Télescope, 12(3), 12-25.

- Boyer, M. (2009). Nouvelle territorialité, nouvelle gouvernance, nouvel arbitrage : défis et enjeux pour la direction d’un réseau scolaire québécois. Dans G. Pelletier (dir.), La gouvernance en éducation, (p. 147-159). De Boeck Supérieur.

- Brown, M., McNamara, G., O’Hara, G. et O’Brien, S. (2016). Exploring the changing face of school inspections. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 1-26. https://doras.dcu.ie/30505/8/EJ1149017.pdf

- Carpentier, A. (2012). Les approches et les stratégies de mise en oeuvre des politiques éducatives. Éducation et francophonie, XL(1), 12-31.

- Chevalier, J. (2023). L’État en France : entre déconstruction et réinvention. Gallimard.

- Dembélé, M., Goulet, S., Lapointe, P., Deniger, M.-A., Giannas, V. et Tchimou, M. (2013). Perspective historique de la construction du modèle québécois de gestion axée sur les résultats. Dans C. Maroy, (dir.), L’école à l’épreuve de la performance (p. 89-106). De Boeck Supérieur.

- Diagne, K. (2019). Le rôle de la décentralisation des financements dans la réforme de l’éducation : l’exemple du PAQEEB au Sénégal. Revue internationale d’Éducation de sèvres. Colloque 2019 : Conditions de réussite des réformes en éducation.

- Diop, A. S. (2022). Normes et références éducatives à l’épreuve des résistances. Thélème.

- Gouvernement du Sénégal. (2018). Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence, Éducation-Formation (PAQUET-EF) (2018-2030). https://www.education.sn/publications/paquet-ef

- Gouvernement du Sénégal. (2013). Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence, secteur Éducation-Formation (PAQUET-EF) (2013-2025).

- Hall, J. B. (2017). Examining school inspectors and directors within the organization of school inspection policy: perceptions and views. Scandinavian journal of educational research, 61(1), 112-126. http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2015.1120234

- Hofer, S. I., Holzberger, D. et Reiss, K. (2020). Evaluating school inspection effectiveness: A systematic research synthesis on 30 years of international research. Studies in educational evaluation, 65, 1-19. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100864

- Hogan, A et Thompson, G. (2023). Running the canteen for profit: Funding, parents and philanthropy in Queensland State Schools. Critical Studies in Education, 64(5), 464-478. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17508487.2023.2180531

- Jarroux, P. (2021). Entre les salles de classe et le ministère. Ethnographie des traductions de la « performance » d’une administration scolaire béninoise tournée vers les résultats. Critique internationale, 4(93), 71-92.

- Kamuzinzi, M. (2019). La politique internationale d’éducation pour tous « refaite » localement. Carrefours de l’éducation, 2(48), 135-148.

- Kwaah, C. Y. et Nishimuko, M. (2023). Improving school quality in junior high schools in Ghana: Teachers’ myth and reality of a decentralization Policy. Sage Open, 13(3), 1-13. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440231188559

- Labelle, J., Leclerc, M. et Jacquin, P. (2020). La communauté d’apprentissage professionnelle : une approche pertinente de formation des enseignants favorisant l’inclusion et la différenciation? Revue de recherches en éducation, 65(1), 155-170.

- Labrune-Badiane, C. (2012). L’enseignement post-secondaire au Sénégal : enjeux politiques et sociaux. L’exemple du lycée Djignabo de Ziguinchor (1960-1980). Cahiers Afrique, 27, 1-16.

- Lacroix, I. (2018). Pratique de gouvernance éducative multijoueur et leadership partagé : la direction, les parents et les membres de la communauté. Éducation et francophonie, XLVI(1), 67-82.

- Lavigne, A. (2001). Relations publiques et dynamique d’interinfluence dans les organisations publiques. Recherches, 20(2), 113-117.

- Liguori, M., Steccoloni, I. et Rota, S. (2018). Étude des réformes administratives par l’analyse textuelle : le cas de la comptabilité de l’administration centrale italienne. Revue internationale des Sciences administratives, 2(84), 321-342. https://shs.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2018-2-page-321?lang=fr

- Manangou, V. R. (2015). Le néo-présidentialisme africain : entre paternalisme et superposition. Revue française de droit constitutionnel, 3(103), 26-53. https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2015-3-page-e26?lang=fr

- Maroy, C., Brassard, A., Mathou, C., Vaillancourt, S. et Voisin, A. (2017). La co-construction de la gestion axée sur les résultats : les logiques de médiation des commissions scolaires. McGill Journal of Éducation / Revue des sciences de l’éducation de McGill, 52(1), 93-113. https://doi.org/10.7202/1040806ar

- Maroy, C. (2009). Réforme de l’inspection et montée de la régulation par les résultats en Belgique : incidences des institutions, des intérêts et des idées. Dans G. Pelletier (dir.), La gouvernance en éducation (p. 53-71). De Boeck supérieur.

- Ministère de l’Éducation nationale. (2021). Note de cadrage pour accompagner le processus de contractualisation initiée dans le cadre du pilotage de la mise en oeuvre du PAQUET. Gouvernement du Sénégal.

- Ministère de l’Éducation nationale. (2018a). Lettre de politique générale pour le secteur de l’éducation et de la formation. Gouvernement du Sénégal.

- Ministère de l’Éducation nationale. (2018b). Cadre de Mesures de résultats (CMR) sectoriels et par programme 2018-2022. Gouvernement du Sénégal.

- Pelletier, G. (2001). Origines et incidences des nouveaux rapports de force dans la gestion de l’éducation. Éducation et Francophonie, XXIX(2), 151-168.

- Poulin, Y. (2004). Les décentralisations en Afrique, qu’avons-nous appris? Dans L. Côté (dir.), La décentralisation administrative en Afrique subsaharienne (p. 2-6). Télescope.

- Sakho, I. (2022). L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences à l’élémentaire au Sénégal : fondements paradigmatiques et nécessité d’adaptation des pratiques. Revue internationale des sciences et technologies de l’éducation, 2, 226-242.

- Shiller, J. (2024). Out of a crisis comes resilience: Community school coordinators work through the pandemic to generate social capital in Baltimore's neighborhoods. Urban Review: Issues and Ideas in Public Education, 56(2): 419-437. DOI: 10.1007/s11256-024-00688-7

- SIENS (2019). Rapport général du 3e Congrès ordinaire du SIENS. [Document inédit].

- Steinmetz, I. A. Y. (2021). Projet de Loi « 4D » : un approfondissement de la décentralisation? Civitas Europa, 1(46), 401-411. https://shs.cairn.info/revue-civitas-europa-2021-1-page-401?lang=fr

- Unité de Coordination du PAQEEB (2021). Rapport d’exécution technique et financière annuel 2020 du PAQEEB-FA. Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal.

- Valadier, C. (2019). Un conte de deux mondes. Dans S. Bellefontaine (dir.), Temps difficiles pour les pays en développement : le financement des besoins de l’Afrique en question (p. 1-38). MacroDev.

- Van Dooren, W., Bouckaert, G. et Halligan, J. (2015). Performance management in the public sector (2e edition). Routledge.

List of figures

Figure 1

La performance sur l’environnement politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal

List of tables

Tableau 1

Évolution textuelle des mutations organisationnelles

Tableau 2

Processus de production de la performance dans les IEF

Tableau 3

Seuils de performance des IEF