Abstracts

Résumé

En se basant sur une recherche qui s’intéresse à l’expérience de la stigmatisation territoriale vécue par les jeunes de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles dans le cadre du dispositif pénal, cet article souhaite illustrer les liens qui existent entre les particularités objectives et symboliques d’un territoire et leur incidence sur les individus. À partir d’entretiens réalisés auprès de 15 jeunes et intervenants qui habitent l’arrondissement, les données révèlent que les rapports sociaux du territoire sont fortement conditionnés par un imaginaire associé à la délinquance, et que les jeunes Noir·e·s sont spécifiquement ciblé·e·s par les discours et les interventions répressives indépendamment du fait qu’ils et elles soient judiciarisé·e·s ou non. Nous développons ainsi une lecture du dispositif pénal qui résulte des processus de stigmatisation et qui se reproduit à travers toutes les relations sociales quotidiennement et dont les logiques de relégation spatiale et de fermeture sociale modulent les trajectoires et les opportunités.

Mots-clés :

- Stigmatisation territoriale,

- relégation spatiale,

- fermeture sociale,

- jeunesse,

- dispositif pénal

Abstract

Based on research conducted regarding the territorial stigmatization experienced by youth in the Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles in the context of the penal system, this article seeks to illustrate the links between the objective and symbolic characteristics of the territory, and their impact on individuals. Data for this study was collected from interviews conducted with 15 individuals, which included young adults and community workers residing in this borough. The interviews reveal that all social relations in the borough are considerably shaped by a symbolic universe associated with delinquency. In addition, this repressive discourse and set of actions especially targets black youth, regardless of whether or not they are judicialized. Thus, stemming from the processes of stigmatization, we develop an understanding of a penal system that reproduces itself on a daily basis through all social relations, while also modulating the trajectories and opportunities via a rationale of spatial relegation and social closure.

Keywords:

- Territorial stigmatization,

- spatial relegation,

- social closure,

- youth,

- penal system

Resumen

A partir de un estudio sobre la experiencia de estigmatización territorial de los jóvenes de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en el contexto del sistema de justicia penal, este artículo pretende ilustrar los vínculos entre las características objetivas y simbólicas de un territorio y su impacto en los individuos. A través de entrevistas con 15 jóvenes y animadores del barrio, los datos revelan que las relaciones sociales de la zona están fuertemente condicionadas por un imaginario asociado a la delincuencia, y que los jóvenes negros son objeto específico de discursos e intervenciones represivas, con independencia de que estén o no implicados en el sistema penal. Llevamos a cabo así una lectura del sistema de justicia penal que resulta de procesos de estigmatización y que se reproduce cotidianamente a través de todas las relaciones sociales, y en la que las lógicas de relegación espacial y de cierre social modulan trayectorias y oportunidades.

Palabras clave:

- Estigmatización territorial,

- relegación espacial,

- cierre social,

- jóvenes,

- sistema penal

Article body

Dire que je repoussais, banalisais tout ça/Pas de repères, que des idées/ J’ai cru que personne ne valoriserait tout ça/Pas de modèle, que d’la volonté/ Sans cesse à la recherche d’opportunités/À l’Est, d’autres grandissent comme ça/Casse-tête d’équité/À l’Est, il y en a d’autres comme moi/On s’est toujours battu contre la chance/On s’amusait à sauter les clôtures/On s’est toujours battu contre la chance/Dans cette réalité qu’on a dû se construire /Représentation biaisée dans leurs médias/Violence, criminalité documentée dans nos quartiers sur TVA/Depuis tout jeune stigmatisé/Barrière systématique, ségrégation/Inconsciemment à la recherche d’une identité/À travers l’art on peut inspirer/ À travers l’art je cherche à me trouver.

Poème de l’artiste Dino Art de Rivière-des-Prairies

Présenter l’Est : les fractures sociales et spatiales

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est situé à l’extrémité est de l’île de Montréal, bordé par le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies. Outre sa population fortement multiethnique, l’arrondissement se démarque surtout par ses disparités au sein même de son territoire. Par exemple, selon le dernier classement sociodémographique, alors que plus de la moitié des gens sont propriétaires de leur logement (62,5 %), ce qui classe cet arrondissement au troisième rang, le taux des ménages locataires dans un logement subventionné occupe le deuxième rang à Montréal, avec un pourcentage de 14,4 % (Montréal en Statistiques, 2011). Nous savons aussi que 40 % de sa population détiennent un diplôme d’études secondaires contre seulement 21 % qui ont fait des études universitaires, classant le territoire avant-dernier après Montréal-Nord (Montréal en Statistiques, 2018).

Une importante étude réalisée sur le territoire permet aussi d’en illustrer les frontières sociospatiales. En effet, le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) a mené en 2017 le Diagnostic local de sécurité sur la délinquance jeunesse. Ce dernier a voulu dresser un portrait de la criminalité en intégrant « les facteurs de risque relatifs aux structures systémiques d’exclusion, qui génèrent une marginalisation des groupes les plus vulnérables de la croissance économique et du marché de l’emploi, des références sociales et culturelles positives, de l’espace public, de la réussite à l’école, etc. » (CIPC, 2017, p. 19). Des sources institutionnelles et communautaires et des méthodes d’analyses variées ont été mobilisées. En outre, six groupes de discussion ont été formés, regroupant pour chacun des quartiers respectivement un groupe de jeunes, un groupe de parents et un groupe d’acteur·trice·s locaux. Leurs travaux ont démontré une défavorisation sociale et matérielle dans les portions ouest de l’arrondissement. Plus spécifiquement, on remarque à Rivière-des-Prairies une défavorisation matérielle assez marquée du centre jusqu’à sa limite ouest, alors qu’à Pointe-aux-Trembles la défavorisation sociale et matérielle est variable sur l’ensemble du territoire, avec de nombreuses concentrations disparates, à l’exception de l’extrémité est du quartier. Ainsi, de manière générale, le taux de chômage serait particulièrement concentré, « voire enclavé » dans l’ouest de l’arrondissement. Les groupes de discussion des deux quartiers ont également fait ressortir un manque d’espace de socialisation réservé aux jeunes, un manque de place dans certaines écoles et une quasi-inexistence des services de soins de proximité et des réseaux de transports collectifs, « ce qui limiterait aussi les possibilités de développement économique » (CIPC, 2017, p. 37).

La territorialisation des discriminations

À la lumière de ce portrait, le présent article permettra de définir les réalités de l’arrondissement à l’intersection des phénomènes de classe, de race et d’intervention différenciée de l’État (Wacquant, 2006). Actuellement, le nord-est de l’île de Montréal est surtout associé aux démonstrations de violence et de délinquance, si l’on se réfère à la couverture médiatique et politique des dernières années qui ont rapporté les fusillades répétées survenues sur le territoire (Goyat, 2021), et qui ont mobilisé les discours sur l’intervention locale destinée à la jeunesse et sur le contrôle des armes à feu. Ces discours permettent notamment d’avaliser un certain nombre de pratiques de plus en plus répressives à l’endroit des populations juvéniles racisées et concentrées dans certaines parties précises de la ville de Montréal (Livingstone et al., 2020). Nous pensons ici par exemple au Module d’action par projet (MAP) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sur la « délinquance juvénile », dans lequel des troupes formées par des agent·e·s des postes de quartier 39, 42 et 45 (Montréal-Nord, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies) patrouillent à vélo les arrondissements du nord-est de l’île de Montréal. Un journaliste qui s’était penché sur le projet s’était d’ailleurs fait expliquer comment « les interpellations qu’effectuent les agent[·e·]s ne sont pas faites au hasard » (Goyat, 2021).

En effet, certain·e·s acteur·trice·s locaux·ales et académiques s’inquiètent de la mise en place d’escouades anti-armes du SPVM qui pourraient avoir pour effet d’amplifier les discriminations raciales en matière d’interpellations. Bernard et McAll (2008), qui ont étudié la situation montréalaise sur l’arrestation des jeunes, notent que les jeunes racisés[3] vivant dans des quartiers défavorisés ou accueillant une population importante issue de l’immigration récente sont davantage ciblés par les corps policiers que ceux habitant les quartiers nantis. Selon ce rapport, les jeunes Noir·e·s sont présent·e·s en plus grande concentration dans Montréal-Nord, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ainsi que Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Plus récemment, les travaux de Rutland (2020) suggèrent par exemple que 74 % des arrestations réalisées par l’escouade Quiétude (une escouade anti-armes à Montréal lancée en 2019) visaient des personnes noires, dont la majorité est située dans le nord-est de la ville.

L’institution pénale est une institution dont les pratiques discriminatoires sont documentées, et notre démarche considère ainsi le contexte territorial comme étant central dans l’étude des discriminations – ce que nous avons appelé la territorialisation des discriminations. La territorialisation des discriminations implique de rendre compte des liens qui existent entre les particularités objectives et symboliques d’un territoire et de considérer leurs incidences sur les individus qui y vivent. Par conditions objectives, on peut faire état ici des conditions matérielles d’existence, comme la configuration physique d’un quartier et le profil sociodémographique de sa population, alors que les conditions symboliques réfèrent davantage à ce qui est imperceptible. D’une part, les conditions socioéconomiques et politiques d’un territoire donné vont influencer l’expérience objective et matérielle de ceux et celles qui y vivent et d’autre part, les conditions symboliques vont moduler les expériences sociales. La territorialisation des discriminations implique que les conditions symboliques, bien qu’elles soient implicites, ont une incidence importante sur les trajectoires individuelles et collectives de certains groupes. Le regard porté sur certains quartiers influence par exemple le regard qu’on porte sur ses résident·e·s et, conséquemment, influence la manière dont nous allons interagir avec elles et eux. Dans le cas des quartiers stigmatisés, comme ceux du nord-est de Montréal, les représentations dominantes associées à la délinquance justifient le sentiment d’insécurité, l’abandon institutionnel et les pratiques répressives dans ces territoires (Wacquant, 2006).

Au-delà de la surveillance policière, cette étude permet de documenter les effets délétères de l’attention disproportionnée donnée à la jeunesse noire de l’arrondissement. Les entretiens, effectués depuis 2018 auprès des jeunes et des intervenants du territoire, démontrent de manière concrète comment la stigmatisation se construit et se reproduit au sein de toute la communauté. Nous avons réalisé rapidement que les représentations collectives du quartier étaient indissociables des pratiques à l’égard des jeunes racisé·e·s, des pratiques modulées par un imaginaire associé à la délinquance et appliquées indépendamment des comportements criminalisés. Ainsi comprise, ladite délinquance des Noir·e·s dans le territoire semble, dans les faits, largement indépendante des comportements délinquants : elle est en filigrane de toute l’organisation sociale de la vie dans le quartier. Le présent article nous permettra d’en définir les contours à partir de la théorisation du dispositif pénal, qui pourrait se traduire par l’expression diffuse du système de justice pénale dans l’ensemble du corps social. Bien que l’analyse des données nous permette d’approfondir notre conception du dispositif pénal, notre choix du terme « dispositif » s’inspire de la géographie carcérale critique et se veut une traduction de la multiplicité des dimensions comprises dans le système de justice comme mécanisme de contrôle, qu’elles soient formelles ou informelles. De par ses logiques de relégation spatiale et de fermeture sociale, nous verrons que les expériences spécifiques des jeunes racisé·e·s et de leur communauté sont caractérisées par des interventions discriminatoires, répressives et infériorisantes, et reproduisent une vision limitée de leurs opportunités et de leurs perspectives sociales. Notre travail participe en ce sens à dessiner la géographie de la domination et de la discrimination (Bellot et Sylvestre, 2022), où la jeunesse noire de l’arrondissement est pratiquement emprisonnée dans les rouages du dispositif pénal.

Des récits de vie aux récits de quartier : quelques remarques méthodologiques

Les questions de discrimination et de stigmatisation soulèvent de grandes difficultés méthodologiques : comment peut-on mesurer quelque chose qu’on ne voit pas ? Comment peut-on entrer dans la « boîte noire des traitements discriminatoires » ? (Comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations, 2010, p. 21). Globalement, la stratégie générale de recherche a été d’adopter une méthode critique pour aborder ces concepts de manière indirecte. À propos du caractère diffus des pratiques de discrimination, Safi et Simon (2013) proposent « de mesurer la discrimination telle qu’elle est vécue ou ressentie par les personnes qui y sont exposées. Cela conduit également à s’intéresser à la construction et à la mobilisation des préjugés et stéréotypes qui apparaissent comme étant à l’origine des décisions discriminatoires, donc à toucher au domaine des représentations subjectives de l’altérité » (p. 249-250). Cela revient à explorer le substrat symbolique des discriminations, donc à rejoindre davantage la stigmatisation qui précède les traitements inégalitaires et défavorables à certains groupes, et examiner surtout ce qu’elle fait aux corps et aux âmes, la violence symbolique qu’elle constitue et ses incidences sociales et politiques (Talpin et al., 2021).

Concrètement, notre démarche emprunte sa méthodologie aux approches ethnographiques. En inscrivant les données obtenues dans un cadre de référence précis – soit les conditions objectives et symboliques de l’arrondissement ciblé –, la force de l’entretien ethnographique permet de généraliser les entrevues sur des études de cas en repérant la cohérence d’attitudes et de conduites sociales (Beaud, 1996) dans la vie quotidienne du quartier et en les inscrivant dans les trajectoires personnelles et collectives des jeunes qui y résident. En amont, nous avons d’ailleurs fait une recension des articles de la presse locale Journal Métro, de 2013 à 2021, en mobilisant les mots-clics « jeunesse » et « délinquance ». La consultation de la couverture médiatique du territoire a permis de saisir les principaux enjeux et événements qui ont retenu l’attention politique et médiatique et leur temporalité, les lieux significatifs, les acteur·rice·s et organismes principaux, ainsi que l’univers symbolique – soit le langage et les représentations utilisés pour traiter des différentes problématiques.

Si nous avons initialement choisi de questionner les jeunes qui avaient eux·elles-mêmes fait l’expérience du système de justice pénale, la collecte de données a révélé rapidement que toutes les relations sociales dans l’arrondissement étaient fortement conditionnées par un univers symbolique associé à la délinquance, et que les jeunes Noir·e·s étaient ciblé·e·s par les discours et les interventions discriminatoires indépendamment du fait qu’ils et elles étaient judiciarisé·e·s ou non. Dès lors, il ne devenait même plus pertinent d’interroger spécifiquement les jeunes qui avaient été pris et prises en charge formellement par le système de justice pour comprendre comment se matérialisait le dispositif pénal sur le territoire. Comme les interactions quotidiennes semblaient être modulées par les mêmes représentations, nous avons élargi nos entretiens auprès d’autres citoyens et citoyennes, jeunes ou adultes qui gravitaient autour des milieux jeunesse. Ainsi, les récits de quartier se sont substitués aux récits de vie pour interroger les expériences communes de stigmatisation et pour rendre compte de la manière dont le dispositif pénal du territoire se matérialise indépendamment du système de justice pénale formel.

Nous avons conduit 15 entretiens répartis de la manière suivante : 11 jeunes (5 jeunes femmes et 6 jeunes hommes) et 4 intervenants jeunesse parmi lesquels 12 participant·e·s sont d’origine haïtienne. Nous avons aussi rencontré des jeunes d’origine camerounaise, congolaise et italienne. Sur les 15 personnes rencontrées, 12 proviennent du quartier Rivière-des-Prairies. Tous les intervenants rencontrés ont passé leur enfance dans ce quartier et ils ont d’ailleurs bénéficié des services qu’ils offrent maintenant aux générations suivantes. Les jeunes qui habitent à Pointe-aux-Trembles passent beaucoup de leur temps à Rivière-des-Prairies et y ont développé leur réseau social. De ce fait, les mécanismes mobilisés dans notre recherche reflètent davantage la réalité du quartier Rivière-des-Prairies. Une seule participante affirme provenir d’une famille relativement aisée, alors que les autres abordent d’une manière ou d’une autre des difficultés financières dans leur enfance. Enfin, trois des participants ont été incarcérés, soit lorsqu’ils étaient mineurs ou dans une prison pour adultes.

Nous les avons recruté·e·s par l’entremise des organismes communautaires du quartier et de l’école secondaire publique du territoire. Il faut préciser ici que l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est habité par une importante population immigrante, avec près d’un·e résident·e sur deux qui est issu·e directement ou indirectement de l’immigration, et Haïti apparaît en tête de liste des pays d’origine au dernier recensement (30,9 % de la population immigrante) (Montréal en Statistiques, 2018). La communauté haïtienne est ainsi notamment présente sur le territoire, et faisant partie des communautés noires, elle est aussi particulièrement stigmatisée. En effet, il existe au Québec comme ailleurs une forte propension à la racialisation des problèmes sociaux, des imaginaires de la criminalité et de la violence ainsi que des conditions d’insécurité. Poiret, Hoffmann et Audebert (2011) soulignent que ce type de racialisation des problèmes sociaux et des imaginaires « se réfère aux pratiques et aux représentations racistes qui, selon les contextes, reposent sur une interprétation des apparences physiques censées traduire des origines communes […]. Elle commence toujours par une imputation catégorielle imposée par le groupe dominant » (p. 11).

En ce sens, notre arrivée sur le terrain a révélé un climat tendu et empreint de méfiance. Comme dans l’expression populaire, bien que propre à la culture policière, « tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous », les années d’expérience sur le terrain ont appris aux intervenants que nous avons rencontrés que les discours provenant de leur communauté étaient souvent retournés contre elle-même. Négocier son entrée sur un terrain de recherche qui présente de telles caractéristiques ne va donc pas de soi. Dans les faits, notre processus a été de gagner la confiance d’un intervenant d’abord pour nous faire recommander par effet boule de neige. Il nous a fallu plusieurs essais et un nombre élevé d’agent·e·s de relais avant de gagner la confiance de la communauté et de joindre les personnes les plus susceptibles de partager avec nous leurs expériences.

Cette démarche nous a conduites vers une compréhension plus approfondie et par le bas des mécanismes implicites de (re)production du dispositif pénal et de ses répercussions sur l’ensemble des relations sociales quotidiennes sur le territoire. Nous travaillons à partir des récits collectifs, les récits de quartiers, plutôt qu’à partir des profils individuels. Lorsqu’ils sont cités, les propos tirés de nos entretiens sont identifiés par (J) Jeunes et (I) Intervenants. Cette collectivisation des expériences permet par ailleurs d’entrevoir des mécanismes structurels qui pèsent sur des groupes bien précis dans le territoire ciblé. Dans le cas des jeunes et de la communauté racisée qui vivent les effets délétères de la stigmatisation territoriale, c’est la situation sociale elle-même qui (leur) est commune. Cette situation est sociale dans la mesure où « elle engendre, pour toutes celles et ceux qui, à un niveau de ressources comparable s’y (re)trouvent, les mêmes contraintes, les mêmes tensions, la même pression vers des logiques d’action répondant à la situation » (Bertaux, 2016, p. 23).

Les territoires de relégation et la stigmatisation territoriale

Au-delà de ses seules frontières géospatiales, le territoire est ici considéré à travers l’ensemble de ses frontières sociales, raciales, politiques, ses conditions matérielles et symboliques d’existence et les logiques différenciées de peuplement et de gestion publique, là où il apparaît comme un cadre privilégié d’observation des discriminations cumulatives et de leurs effets durables sur les discriminé·e·s.

Pour développer ce cadre d’observation, nous nous sommes appuyées sur les travaux de Loïc Wacquant sur la stigmatisation territoriale. Dans son ouvrage Parias urbains, Ghettos, banlieues, État (Wacquant, 2006), il présente les différentes réflexions tirées de sa thèse sur la marginalité urbaine, nées d’une étude comparative de grande envergure entre le ghetto de Chicago et une banlieue au nord de Paris. Les territoires dits de relégation y sont présentés comme des espaces spécifiques exclus et délimités à l’intérieur ou à l’extérieur des grandes métropoles occidentales et dont les réalités se situent à l’intersection des phénomènes de race, de classe et d’intervention différenciée de l’État. Même si les logiques de ces territoires sont distinctes en raison du contexte sociopolitique d’où ils émergent, elles sont fortement caractérisées par la délimitation physique du territoire et le profil de sa population, soit des communautés paupérisées et racisées, par l’exclusion, la ségrégation raciale, les mouvements de déprolétarisation et de désindustrialisation. Les frontières – matérielles ou non – y sont clairement définies, ce qui les sépare du reste de la ville et impose une fracture importante entre l’intérieur et l’extérieur.

Les processus de relégation spatiale

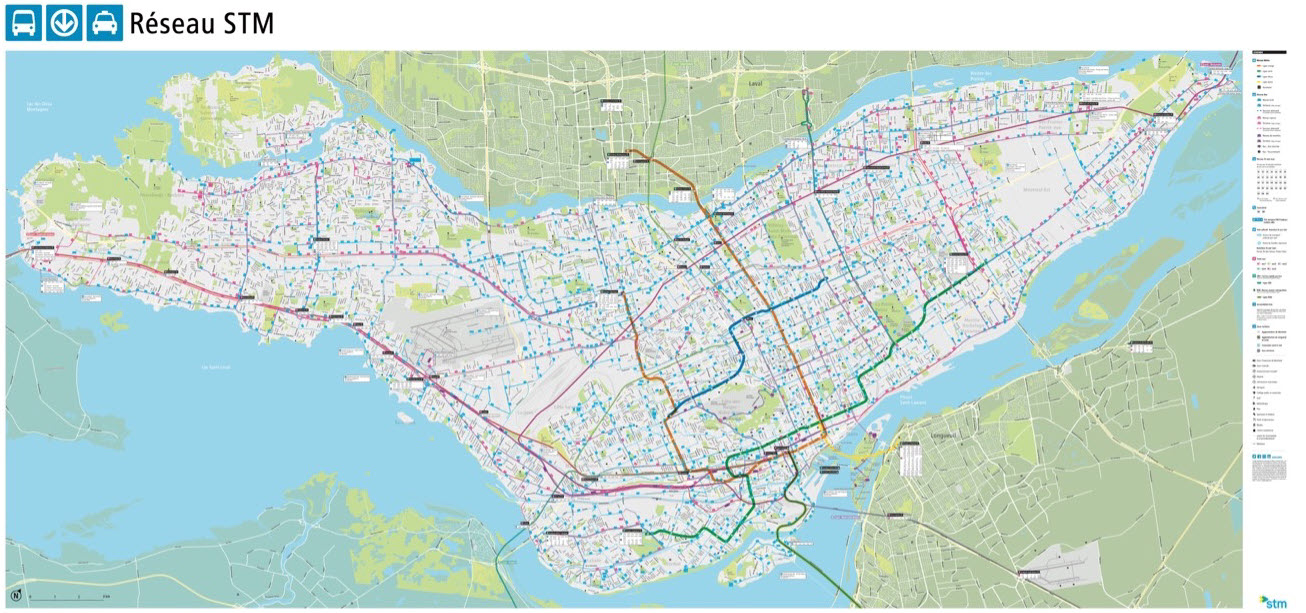

Situé à l’extrémité est de la ville de Montréal, l’arrondissement ciblé par notre étude est loin du centre économique et culturel, et dépourvu d’un réseau de transport collectif adéquat qui permettrait la mobilité sociale de ses résident·e·s. Le transport en commun y est beaucoup moins développé que sur le reste du territoire (Figure 1), ce qui ajoute des contraintes aux déplacements vers les lieux d’activité où se trouvent par exemple les universités. Les jeunes rencontré·e·s dans le cadre de nos recherches peuvent mettre une heure et demie pour se rendre au cégep, un trajet qui doit être fait deux fois par jour pour avoir accès à l’éducation. Cette organisation spatiale peut en partie expliquer le fait que seulement 21 % de la population de 25 à 64 ans détiennent un diplôme de niveau universitaire (Montréal en Statistiques, 2018).

Figure 1

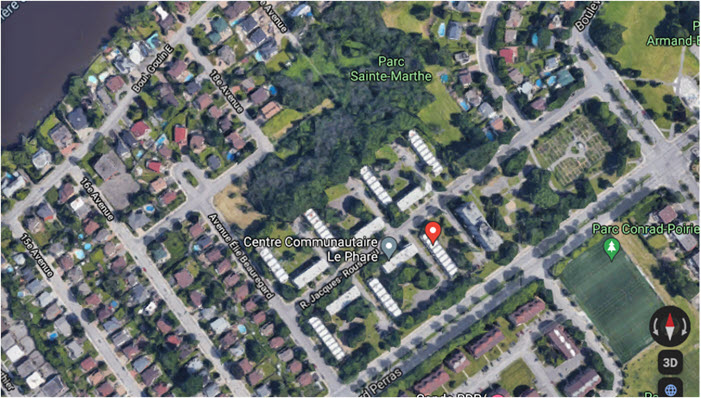

Par ailleurs, la défavorisation sociale et matérielle enclavée dans l’Ouest est facilement observable par la cohabitation très serrée de grandes maisons à côté d’habitations à loyer modique (HLM) – une cohabitation spatiale très particulière qui a été mentionnée dans tous nos entretiens, sans exception. La carte de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) (Figure 2) permet de visualiser la concentration de leurs habitations dans l’ouest de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et de manière encore plus marquée dans le quartier RDP.

Figure 2

Une simple intersection suffit pour passer des immeubles densément peuplés qui sont gérés par l’OMHM à des maisons spacieuses avec le terrain privé et les typiques piscines creusées. Les habitations Marie-Victorin, communément appelées le « BGP », sont un exemple très concret de cette organisation spatiale (Figure 3), et ces enclaves sont fortement associées à l’origine ethnique de sa population. Les entretiens vont rendre compte de secteurs où on trouve une forte concentration haïtienne contre ceux qui sont davantage considérés comme italiens[4], perçus respectivement comme étant des pôles de pauvreté contre des secteurs nantis. Les communautés italiennes sont alors associées à une « classe supérieure », car ils ont de grandes propriétés dans des secteurs qui leur sont réservés. À l’inverse, la population haïtienne est considérée comme une « sous-classe » dont les concentrations sont situées autour des habitations du BGP ou de la coopérative André-Ampère. Ainsi, les inégalités socioéconomiques et raciales et la « place » qui revient à chacun.e dans l’ordre social et les hiérarchies symboliques sont quotidiennement rappelées par l’architecture même des lieux.

Figure 3

Étudier l’arrondissement ciblé selon ses conditions spécifiques permet de voir s’y déployer des logiques discriminatoires qui enserrent et (re)produisent de l’immobilité, de l’infériorisation et du ressentiment. La relégation spatiale est expérimentée par les jeunes d’origine haïtienne du territoire à travers les nombreuses délimitations de l’espace dans le quartier, et celles-ci conditionnent leurs relations sociales au quotidien. Dans notre terrain de recherche, les territoires occupés par les différentes communautés ont des connotations distinctes : « (J) Y’a le beau quartier, pis y’a un côté qui est comme, un peu plus dirt. » Chacune de ces concentrations, de ces hoods, est associée à des noms (en référence à des lieux particuliers, souvent une habitation à loyer modique), à des qualificatifs qui expriment l’exclusion (comme le fond ou le trou) ou à des images largement péjoratives précises (ghetto, coins chauds). L’utilisation répandue de ces repères géographiques a notamment pour effet de construire une forme de cartographie mentale, un portrait commun des lieux et des individus qui y vivent en se basant sur tout l’appareillage symbolique qu’ils portent.

Ainsi, à la dépossession matérielle s’ajoute alors la dépossession symbolique de la population, soit la difficulté de se représenter autrement. Cette dégradation symbolique affecte tous les domaines d’existence, qu’il s’agisse de trouver un emploi, d’entretenir des relations sociales hors des représentations communes et d’affronter des institutions publiques. En plus d’être considéré comme l’incarnation vivante de la violence criminelle et du danger urbain, le stigmate attaché au fait d’habiter dans les territoires de relégation est un lourd obstacle à l’accomplissement personnel, constamment réaffirmé par les attitudes méfiantes et méprisantes des gens de l’extérieur. Un intervenant qui a travaillé dans un HLM de RDP il y a une vingtaine d’années nous racontait comment les jeunes qui y vivaient se sentaient « (I) différents des autres. On les traitait différents quand ils allaient à l’école, on les traitait totalement différents parce qu’ils étaient plus pauvres que les autres, ils étaient un peu rejetés […]. Lorsque ces jeunes-là se promenaient à l’extérieur des HLM, ils vivaient de la discrimination et du harcèlement des policiers quotidiennement. »

Il est aussi important de porter une attention particulière au lexique des divisions spatiales et des polarisations sociales. Martin et Mitchelson (2009) ont par exemple montré comment le langage était un outil très efficace pour normaliser les pratiques spatiales de l’enfermement, de la discipline, du droit et du pouvoir d’État. Dans le cadre de notre recherche, le fait que ces marqueurs géospatiaux se rapportent souvent aux logements subventionnés n’est pas anodin. Le langage utilisé dans les entretiens pour s’y référer rend compte d’une fracture encore plus prononcée. Tantôt appelées un microhood, tantôt une microsociété, les communautés vivant dans les HLM semblent appartenir à une entité à part avec ses propres réalités. La pauvreté et les problématiques de toutes sortes y sont associées spontanément et décrites avec beaucoup d’insistance : « (I) Il t’a parlé de HLM, il t’a parlé de coopératives d’habitation, et à chaque fois qu’on te parle de ces points-là, rentre-toi ça dans la tête, les points où il y a le plus de Noir·e·s, c’est les pôles de pauvreté. » Toutes les références à la misère sont soulignées : « (J) Aussi dans le coin où est-ce que j’habitais, il y avait beaucoup de vendeurs de hasch, de pot, de drogues, de toutes sortes de choses, puis de prostitution, pis comme, donc beaucoup de consommateurs aussi. » L’association entre la pauvreté et le développement des économies informelles et le capitalisme de rue est très courante dans les discours dominants, et elle semble fortement intégrée dans l’imaginaire des jeunes et des intervenants également. La stigmatisation territoriale est intrinsèque à la lecture même de leur environnement et sa reproduction communautaire induit à plusieurs mécanismes de relégation et d’exclusion.

Cette dynamique dévoile plusieurs tensions, notamment entre les communautés noires qui y vivent et le reste de la population. Notre recherche a documenté une rupture manifeste vécue par les jeunes d’origine haïtienne par rapport à leurs homologues italiens, et ce, parce que leurs corps n’évoquent pas les mêmes représentations collectives dans l’espace public et ne sont pas soumis aux mêmes logiques de contrôle[5] – « (I) Quatre jeunes Noirs qui se rassemblent dans un coin de rue, les gens les voient beaucoup plus menaçants que quatre jeunes Italiens blancs qui se tiennent à la même place. » L’occupation de l’espace public et sa régulation est ici très révélatrice pour illustrer jusqu’où s’opère la relégation spatiale, notamment par le manque d’accès aux infrastructures : « (I) Si les Italiens ont besoin de structure pour jouer aux cartes, ils peuvent rentrer dans les petites maisonnettes de parcs. Nous, les Haïtiens, on n’a pas accès à ce genre de choses-là, il faut qu’on se batte avec la Ville pour avoir des places pour que nos jeunes puissent jouer. » À cet effet, les travaux d’Austin (1998) ont démontré le rôle des restrictions gouvernementales dans la régulation des loisirs des Noir·e·s dans la ville de Dedham dans l’État du Massachusetts. Justifiées au nom de la réduction ou du contrôle du crime et de la violence, plusieurs de ces restrictions sont documentées par l’autrice par des tentatives illégitimes d’exclusion. Ces mesures comprennent par exemple les restrictions d’accès aux sites publics, la réglementation discriminatoire des sites privés, les couvre-feux, etc. Dans le même sens, les lieux fréquentés par les jeunes d’origine haïtienne dans l’arrondissement étudié sont davantage contrôlés et surveillés par les autorités, et les jeunes Italien·ne·s sont souvent privilégié·e·s dans les interventions (ou l’absence d’intervention) parce qu’ils et elles occupent des espaces privés, qui sont exemptés des législations municipales.

Les processus de fermeture sociale

Pour ces jeunes racisé·e·s du territoire à l’étude, l’accumulation de ces principes de relégation spatiale au quotidien ne peut faire autrement que de moduler les perspectives sociales. Les données de notre recherche ont permis de documenter par exemple une ségrégation scolaire[6] très préoccupante dans l’école secondaire du territoire étudié, une ségrégation interne à son fonctionnement qui reproduit, rationalise et naturalise la géographie sociale produite à l’extérieur de son enceinte.

L’organisation particulière des classes, entre le programme régulier et le programme « Citoyens du monde », divise ainsi les élèves suivant le tracé des frontières sociales et raciales à l’oeuvre dans les plis de la vie quotidienne du quartier – le programme régulier étant sans surprise majoritairement fréquenté par les jeunes d’origine haïtienne et de milieux plus défavorisés. Dans la structure même de cette institution spécifique, l’encadrement suppose donc que ces groupes d’élèves ne mériteraient pas une offre de cours diversifiée ni des attentes très élevées quant à leur réussite scolaire et sociale. La forte présence des agent·e·s de sécurité, la division architecturale (p. ex. : la section des casiers des élèves du programme régulier située au sous-sol et surnommée « La Cage »), le manque ou l’absence d’accompagnement psychologique, les suspensions et les renvois fréquents y sont tous des symboles d’une approche qui profile le futur (Rutland, 2020). Ce profilage du futur en milieu scolaire s’actualise, dans la pratique organisationnelle, en apparence la plus ordinaire et banale, la perception négative de ces jeunes Noir·e·s et jeunes de classes défavorisées considéré·e·s comme sans avenir. Dans ce contexte, les relations avec le personnel viennent cristalliser le sentiment d’infériorité puisque personne ne semble croire en des perspectives sociales normatives pour les élèves qui y sont stigmatisés. Beaucoup de préjugés sont entretenus à l’égard de ces élèves comme si « (J) personne avait espoir et personne croit en toi ». Il faut préciser aussi le manque d’accompagnement vers les études postsecondaires ou vers des formations professionnelles qui suggère une fois de plus leur position dans la hiérarchie sociale : « (I) Fek, imaginons que moi je finis mon secondaire, pis la place où que tu m’envoies travailler, c’est au IGA ? Pour une formation professionnelle ? Alors, c’est là que tu me vois aller dans la société ? »

La même géographie sociale s’opère dans le milieu du travail, où les participants interrogés mentionnent plusieurs freins à leur intégration économique. Notre recherche a permis de documenter un processus de discrimination par adresse, que nous avons traduit par le stigmate du code postal, où les jeunes révèlent être pénalisé·e·s sur le marché du travail en raison de leur lieu de résidence.

(I) Au niveau de l’emploi, écoute, ces jeunes-là sont bafoués complètement, ils ont rien du tout. Ils ont pas nécessairement de chances de se trouver un emploi d’été, à cause de où ce qu’ils viennent […]. Lorsque les gens regardent que ce jeune-là vient des HLM, que ce jeune-là s’appelle Pierre-Jean Baptiste, il a 16 ans, pas d’expérience, ainsi de suite, […] tous les préjugés viennent en ligne de compte.

Habiter dans l’ouest de Rivière-des-Prairies, ou pis, provenir du BGP, active l’imaginaire de la déviance. Du fait de la répétition des représentations mobilisées, ces jeunes sont perçu·e·s comme incompétent·e·s au travail avant même d’avoir eu la chance de travailler ou d’acquérir une quelconque expérience d’emploi. Ils et elles prennent conscience de ces stigmates, et ce sentiment d’exclusion tend à modifier leur représentation de soi, leur appréhension des relations sociales pour éviter de s’y heurter, jusqu’à éviter de participer à la vie citoyenne par peur du jugement des autres. Dans toutes les sphères de leur vie, les jeunes sont réduit·e·s à cet imaginaire de la souillure qui limite le champ des possibles, les définit comme indésirables dans les différents espaces sociaux et publics ou encore, comme incapables de participer à la vie collective. « (I) Ces jeunes-là, souligne un intervenant, ils ont pas de place où être, ils sont pas acceptés nulle part. Qu’est-ce qui leur reste ? Si même l’école les veulent pas ? Le travail les veulent pas ? Les gens les veulent pas ? »

Les entretiens avec les jeunes et intervenants ont à cet égard été révélateurs quant aux conséquences de cette stigmatisation territoriale et des incidences de cette croyance préjudicielle sur le sentiment d’infériorité et de mépris vécu par les jeunes des communautés racisées. Pour ces jeunes, chacune des interactions quotidiennes est marquée par des attitudes méfiantes et méprisantes qui se manifestent dans toutes les sphères de leur vie. Spatialement et socialement reléguée, chacune de leurs interactions est entreprise par des représentations associées à la pauvreté, à la criminalité et à la violence. Les jeunes en viennent à concevoir qu’ils et elles ne sont pas considéré·e·s comme des membres à part entière de la société : leurs perspectives sociales apparaissent limitées, leurs vies contraintes, ils et elles sont mis·es à l’écart de la vie sociale et publique, confiné·e·s dans les dimensions objectives et symboliques des territoires de relégation.

Le dispositif pénal du territoire et le stigmate du « délinquant »

Derrière ces démonstrations concrètes de relégation spatiale, de division et de fermeture sociale, notre recherche a permis de relier ces expériences entre elles par la documentation d’un phénomène plus large et plus implicite. Nous nous sommes aperçues très vite que toutes les interactions quotidiennes et les rapports sociaux au sein du territoire étaient orientés à partir de catégorisations de la jeunesse noire en termes de pauvreté et de délinquance. Tous les discours récoltés se sont en effet instinctivement orientés vers la criminalité : un thème que nous n’avons pourtant jamais présenté dans nos grilles d’entretiens. Pour tous les jeunes et intervenants, sans exception, les thèmes de criminalité et de délinquance apparaissaient à la fois comme catégorie politique et problème public construit, à la fois comme sujet central, pratiques sociales routinières ou moyen de stigmatisation. La criminalité est perçue comme une réalité discursive (Maingueneau, 2021) dans le quartier – on s’y réfère largement comme allant de soi, mais son contexte d’énonciation traduit plusieurs tensions, oppositions et résistances, et manifeste aussi de nombreuses relations de pouvoir.

Que ce soit pour aborder les dispositions, les motivations ou les répercussions des discriminations, les participant·e·s illustraient les différentes réalités des jeunes du quartier en fonction d’une propension à la délinquance et d’une vision fataliste de leurs trajectoires. La criminalité et la délinquance passent tour à tour de sujet imposé par le dispositif pénal (infrastructure discursive du territoire) et par ses entrepreneur·e·s politiques à sujet de stigmates intériorisés par ceux et celles qui en sont visés. Cet imaginaire de la délinquance n’est d’ailleurs pas propre aux jeunes judiciarisé·e·s, tout comme la concrétisation de sa prise en charge n’est pas propre aux institutions pénales. Le dispositif pénal prend plutôt racine dans ce type d’imaginaire et se reproduit par un assemblage de pratiques de confinement spatial, de relations sociales, politiques, culturelles et économiques (Martin et Mitchelson, 2009) avec leurs propres fonctions sociales et logiques de rétributions compensatoires.

Le dispositif pénal du territoire implique une division de l’espace qui définit d’avance les interactions qui se déroulent dans certains lieux, et où on va intervenir en prévention de comportements fictifs, puisque relatifs à l’appareillage symbolique. En évoluant dans le quartier, les jeunes Noir·e·s traversent des expériences qui leur font comprendre graduellement la structure discursive à laquelle ils et elles se heurtent, sans pour autant être en mesure d’en expliquer la complexité et la profondeur. Le racisme est d’ailleurs souvent la principale raison évoquée par les jeunes et les intervenants : « (I) C’est difficile de dire que la couleur a rien à voir là-dedans. C’est vraiment difficile. » Si le racisme est effectivement une dimension importante du dispositif pénal, son fonctionnement ne s’y limite pas. La façade sociale des jeunes de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles définit les rôles des jeunes Noir·e·s dans un contexte particulier propre à la nature du territoire de relégation. L’identité sociale des jeunes Noir·e·s du quartier dépend de ce fait de la conjugaison de leur condition raciale et territoriale ancrée dans un cadre de hiérarchie sociale associé à la déviance.

Les entretiens ont démontré de plusieurs manières comment le stigmate du « délinquant » s’actualise dans les interactions les plus quotidiennes et ordinaires – avec les camarades de classe, le personnel scolaire, les commerçants et commerçantes. Ces pratiques sont jugées excessivement humiliantes et contribuent à construire et à alimenter l’idée d’une propension des jeunes Noir·e·s à la délinquance. Par exemple, pendant notre terrain, nous avons rencontré trois jeunes membres d’une fratrie de neuf enfants issus de parents d’origine haïtienne et vivant dans un petit HLM de l’ouest de Rivière-des-Prairies. L’un d’entre eux, qui venait tout juste d’être accepté dans une école d’architecture, nous racontait l’incohérence entre sa situation et ses interactions quotidiennes dans le quartier :

(J) Eux, ils entendent juste par les médias, ou les gens de rumeurs, qu’il s’est passé tel truc, donc ils pensent qu’il y a juste ça qui se passe [ici]. Quand ils me demandent où j’habite et que je leur réponds, ils sont comme : « Hein ! mais c’est un quartier[7] pauvre, un quartier dangereux et tout », et des fois, ils disent : « Ah ! viens avec moi quand il y a un prochain coup de feu, comme ça, je vais participer. » Alors que j’ai aucun rapport.

Sa soeur, quant à elle, dénonçait le sort qui est réservé aux élèves de son école secondaire dans les commerces avoisinants :

(J) Quand on rentre dans les magasins, c’est toujours comme : « Enlève ton sac », comme si on allait voler. Moi, je comprends le fait qu’ils vont faire ça, mais [ce qui me dérange,] c’est comment ils nous traitent, tu vois. Comme si on était inférieurs, comme si on était juste là pour voler… mais ils peuvent pas tout généraliser pis faire comme si on était tous comme ça.

Les parents en viennent eux-mêmes parfois à socialiser leurs enfants de manière à éviter certains lieux et certaines situations qui les rendraient vulnérables à la criminalité.

Comme toutes les relations sociales des jeunes sont initiées à travers ce genre de discours, les jeunes peuvent être amené·e·s à croire que c’est leur seule possibilité. La mobilisation constante des stigmates donne effectivement l’impression que tous les jeunes Noir·e·s du quartier sont dans la criminalité, ou qu’il est impossible pour eux et elles d’éviter cette trajectoire. Les entretiens ont permis momentanément aux participant·e·s de prendre conscience de la puissance de l’architecture discursive de ce dispositif, le cadre de notre recherche donnant alors la possibilité d’explorer les paradoxes et les tensions vécues à l’intérieur du dispositif pénal et de rendre ses mécanismes visibles.

(I) La plupart des problèmes que vous voyez à Rivière-des-Prairies, c’est une minorité, c’est pas la majorité des jeunes. C’est ça qui est bizarre aussi, même moi, je vous parle comme si c’était tous les jeunes Noir·e·s de Rivière-des-Prairies [qui] étaient des criminel·le·s potentiel·le·s. Non ! C’est une minorité de jeunes.

L’ensemble de ces propos récoltés dans les récits montrent qu’en plus de normaliser les discours ambiants et d’y adhérer en certaines circonstances, jeunes et intervenants finissent par incarner ce qu’on attend d’eux et d’elles : « Dans ces conditions, être réellement un certain type de personne, ce n’est pas se borner à posséder les attributs requis, c’est aussi adopter les normes de la conduite et de l’apparence que le groupe social y associe » (Goffman, 1973, p. 76). Afin de comprendre les codes de cette stigmatisation, les individus deviendraient nettement plus conscients des discours dominants. En effet, ils ne peuvent faire autrement que de porter une attention particulière aux représentations qu’on leur impose, à la fois pour les incarner et pour en comprendre leur nature.

L’enjeu social et politique est tel dans ce type de processus qu’afin de pouvoir prendre part à la discussion collective sur les problématiques qui les concernent, les gens du quartier comprennent presque instinctivement qu’ils doivent employer les mêmes représentations dominantes et catégories de langage qui leur sont pourtant si défavorables. Ceci peut notamment être le cas avec les organismes communautaires lorsqu’ils participent aux débats publics ; ils finissent par développer des raccourcis conformes à la structure discursive et les mobilisent sans avoir besoin d’y réfléchir et parfois sans même se rendre compte qu’il s’agit de représentations provenant de tout un appareillage symbolique qui relève du dispositif pénal du territoire.

En constatant comment ce dispositif fonctionne, il n’y a rien de bien étonnant dans le fait que tous et toutes les participant·e·s abordent naturellement la criminalité dans les entretiens. Le simple fait que nous nous intéressions aux réalités des jeunes du quartier avait pour effet d’activer tous les raccourcis qui ont été développés dans notre société et actualiser des discours maintes fois répétés : « (I) On dirait, c’est toujours en train de ressasser exactement les mêmes affaires pis cette réalité-là est tellement dans ma face, mais que je dois la réexpliquer, la réexpliquer, la réexpliquer. Ça me fait juste voir que, tabarnac, on est pas sortis de l’auberge là. » Leurs explications répondaient techniquement à des problématiques qu’ils et elles avaient eux·elles-mêmes soulevées. Et malgré leur fatigue à se répéter et malgré la reconnaissance d’un système discriminatoire, les discours abondaient souvent dans le même sens : les jeunes Noir·e·s du quartier sont plus enclins à intégrer la criminalité. Ainsi, le dispositif pénal est si insidieux qu’il parvient à suggérer à chacun·e l’idée d’une propension à la délinquance pour un groupe ciblé de jeunes, et il arrive à parler non seulement pour lui, mais à travers lui.

Considérant cette plasticité du dispositif pénal, il importe de rappeler en terminant que celui-ci possède une fonction politique bien calculée. L’État justifie la stigmatisation territoriale par le déploiement d’un appareil policier et pénal intrusif et omniprésent qui lui donne l’illusion qu’il « répond aux attentes du peuple tout en se disculpant de sa responsabilité historique dans la fabrication des parias urbains » (Wacquant, 2006, p. 15). Sur le territoire étudié, le dispositif pénal permet ainsi d’ignorer les conditions structurelles dans lesquelles on maintient les jeunes racisé·e·s et stigmatisé·e·s de l’arrondissement et tend à conserver la dynamique comme étant naturelle de manière à ce qu’on demeure « relativement en sécurité dans [notre] image de [nous]-même » (Wacquant, 2006, p. 11). En tenir compte permet pourtant de comprendre l’exclusion des jeunes Noir·e·s à l’intersection des lieux, des pratiques, des rapports sociaux et de la subjectivité.

Conclusion

Notre recherche visait au départ l’étude de la prise en charge pénale des jeunes de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en considérant la territorialisation des discriminations. Or, à ce moment, nous étions encore loin de nous douter que nous allions plutôt observer un phénomène qui ne se réduit pas aux trajectoires pénales. Le dispositif pénal lui-même, largement dématérialisé, se concrétise dans cet arrondissement bien au-delà des frontières de l’État pénal et autrement qu’à travers ses institutions formelles et les pratiques de ses auxiliaires. Le dispositif pénal induit une expérience beaucoup plus diffuse, où les techniques pénales et disciplinaires relèvent de processus de dissémination qui se jouent dans l’ensemble du corps social (Moran, Turner et Schliehe, 2018).

Les territoires de relégation présentent en effet les caractéristiques d’espaces séparés d’infériorité et d’immobilité sociales institutionnalisées (Wacquant, 2006) où « la discrimination a […] des incidences importantes sur les parcours de vie et les possibilités d’ascension sociale » (Talpin et al., 2021, p. 42). Les dimensions symboliques y ont une grande incidence sur les rapports sociaux qui s’y déroulent, sur les observations qu’on y porte et sur les pratiques institutionnelles (publiques, communautaires, privées) différenciées qui y sont développées et déployées, parfois même, comme c’est le cas ici, indépendamment de leurs réalité et conditions objectives.

Que ces lieux soient ou non délabrés et dangereux, et que leur population soit ou non composée essentiellement de pauvres, de minorités et d’étrangers importe peu au final : la croyance préjudicielle qu’ils le sont suffit à déclencher des conséquences socialement délétères.

Wacquant, 2006, p. 247

La recherche conduite dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles permet ainsi de mieux saisir les effets de ces discriminations cumulées sur les identités sociales, l’estime de soi, voire même les capacités de mobilisation collective. Le dispositif pénal qui s’y déploie affecte la géographie des opportunités pour les jeunes. Les entretiens ont en effet permis de saisir les effets produits par des expériences de rejet, d’humiliation publique, d’exclusion répétés et la rétraction du champ des possibles et des opportunités. La géographie des opportunités suppose pourtant que la justice sociale (et donc l’égalité d’accès aux ressources et aux opportunités) dépend largement des responsabilités que les individus ont les uns envers les autres ainsi que celles d’un gouvernement envers ses citoyen·ne·s (Dawkins, 2016). Les décisions des individus et leur trajectoire seraient largement influencées par leur perception de la réussite et des options qui leur sont présentées.

Ceci permet d’illustrer du même coup que les difficultés rencontrées par les jeunes dans leur vie quotidienne ne tiennent pas uniquement à des problèmes reliés au cadre bâti, aux écoles vétustes, à l’absence ou la rareté des infrastructures sportives et culturelles ou au manque de financement des organismes communautaires sur le territoire. Prendre la mesure de la gravité des conséquences à plus long terme de ces épreuves répétées exige une révision de nos modes traditionnels d’analyse sociale et d’action publique relatifs aux inégalités sociales et pratiques discriminatoires (re)produites en milieu urbain. Complexifier notre compréhension des liens entre territoire et discrimination, c’est démontrer du même coup que les solutions ne sont pas simples. Il ne suffit pas, par exemple, que l’État se montre bon prince avec les jeunes, ni de repeindre quelques façades d’écoles pour réduire la ségrégation scolaire, ou encore de réunir les différent·e·s acteur·rice·s dans une conceptualisation commune de la sécurité urbaine et une stratégie concertée afin d’accomplir l’organisation communautaire du contrôle social (Parazelli et Desmeules, 2015).

Les débats publics peuvent être à la fois source de dépossession, de reproduction de la stigmatisation territoriale et des discriminations, et source du dénigrement public qui oppose les habitant·e·s de ces territoires au reste du monde. Le récit de notre responsabilité historique et collective dans la reproduction de ces pratiques discriminatoires et la fabrication de ces différents territoires de relégation dans le contexte propre à la ville de Montréal reste pourtant à faire. Parcourir ces territoires en s’intéressant aux récits de quartier, c’est en effet observer de près nos processus politiques. À travers l’analyse des archives municipales, des couvertures de presse, des politiques des différents bailleurs de fonds, de la littérature grise des divers ministères et de la production de savoirs scientifiques et discours experts, il ne serait d’ailleurs pas étonnant de retrouver les traces de cette histoire – et ses protagonistes – où se traduisent de manière particulière les pratiques de confinement racial et spatial de ces jeunes et ces populations dans un statut social déprécié, mais aussi notre refus systémique de leur accorder l’estime sociale. Une histoire qui semble loin d’être étrangère aux communautés et jeunes racisé·e·s de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Appendices

Notes

-

[*]

Poème de l’artiste Dino Art de Rivière-des-Prairies

-

[*]

Poem by the artist Dino Art from Rivière-des-Prairies

-

[*]

Poema del artista Dino Art, de Rivière-des-Prairies

-

[1]

Faculté des sciences humaines, Université du Québec à Montréal, Case postale 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, Canada H3C 3P8.

-

[2]

Cette recherche a obtenu du soutien financier de l’Observatoire des profilages (ODP).

-

[3]

Nous voulons préciser dès maintenant que l’imaginaire collectif cible toute la population d’un territoire donné, mais que les adolescents et les jeunes hommes sont spécifiquement visés dans le cadre du système de justice pénale pour les mineur·e·s. Nous utiliserons donc le genre masculin lorsqu’on adresse cette problématique particulière, mais l’écriture inclusive sera privilégiée lorsqu’on aborde l’ensemble des résident·e·s touché·e.·s par les représentations stigmatisantes dans le cadre du dispositif pénal.

-

[4]

Les immigrant·e·s originaires d’Italie se positionnent au deuxième rang en importance dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles avec 24,6 % de la population immigrante (Montréal en Statistiques, 2018).

-

[5]

La figure montréalaise des membres de gangs de rue cible spécifiquement les jeunes hommes issus de l’immigration haïtienne et jamaïcaine, et l’apparition du phénomène dans les discours publics et les médias a instauré une panique morale qui a mené à la construction de savoirs experts vers une logique de gestion des risques (Sallée et Décary-Secours, 2020). La catégorisation des gangs de rue a ainsi largement affecté le traitement de la délinquance juvénile dans nos institutions en modulant des pratiques qui désavantagent les jeunes racisé·e·s (Décary-Secours, 2020 ; Livingstone et al., 2020 ; Sylvestre, 2010).

-

[6]

La ségrégation scolaire est un phénomène de plus en plus discuté au Québec, notamment avec le Mouvement L’école ensemble qui a été mis sur pied en 2017. Dans son rapport « L’injuste système d’éducation québécois » publié en 2019, le système scolaire québécois apparaît comme le plus inéquitable au pays selon des chiffres inédits de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dont le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est publié annuellement. Selon le rapport, les résultats lamentables du Québec seraient dus à l’existence du système scolaire divisé par des réseaux privés subventionnés, publics sélectifs et publics ordinaires.

-

[7]

Dans ce cas-ci, l’utilisation du mot quartier fait référence à un quadrilatère précis de Rivière-des-Prairies, situé à l’ouest.

Références

- Austin, R. (1998). “Not just for the fun of it !” : Governmental restraints on black leisure, social inequality, and the privatization of public space. Southern California Law Review, 71(4), 667-714.

- Beaud, S. (1996). L’usage de l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l’« entretien ethnographique ». Politix, 9(35), 226-257.

- Bellot, C. et Sylvestre, M.-E. (2022). La judiciarisation de l’itinérance autochtone à Val-d’Or. Dans F. Dupuis-Deri et P. Dufour (dir.), Profilages policiers. Montréal, QC : Presses de l’Université de Montréal.

- Bernard, L. et McAll, C. (2008). À la porte su système pénal : La surreprésentation des jeunes Noirs montréalais. Revue du Cremis, 1(3), 15-21.

- Bertaux, D. (2016). Le Récit de vie (4e éd.). Paris, France : Armand Colin.

- Centre international pour la prévention de la criminalité. (2017). Diagnostic local de sécurité sur la délinquance jeunesse. Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Demande d’accès à l’information. Récupéré par l’arrondissement RDP-PAT.

- Comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations. (2010). Inégalités et discriminations : Pour un usage critique et responsable de l’outil statistique. Repéré à https://www.cnis.fr/wp-content/uploads/2018/02/DPR_2010_1re_reunion_COM_demographie_inegalites_discriminations.pdf

- Dawkins, C. J. (2016). Putting equality in place : The normative foundations of geographic equality of opportunity. Housing Policy Debate, 27, 897-912.

- Décary-Secours, B. (2020). « Des adolescents terrorisent le nord de la ville » : l’émergence médiatique du discours sur le gang de rue au Québec (1987-1989). Criminologie, 53(2), 289-307. https://doi.org/10.7202/1074196ar

- Goffman, E. (1973). La Présentation de soi. La Mise en scène de la vie quotidienne (A. Accardo, Trad.). Paris, France : Le Sens commun, Éditions de Minuit.

- Goyat, Y. (2021, 24 décembre). Homicides : une année qui a tristement médiatisé le nord-est de Montréal. Journal Métro. Repéré à https://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles/2750720/homicides-une-annee-qui-a-tristement-mediatise-le-nord-est-de-montreal/?utm_source=Journal%20Metro&utm_campaign=97bec57765-VIDEO_RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a46b68527c-97bec57765-433958948

- Livingstone, A.-M., Meudec, M. et Harim, R. (2020). Le profilage racial à Montréal, effets des politiques et des pratiques organisationnelles. Nouvelles pratiques sociales, 31(2), 126-144. https://doi.org/10.7202/1076648ar

- Maingueneau, D. (2021). Discours et analyse du discours : Une introduction. Paris, France : Armand Colin.

- Martin, L. et Mitchelson, M. (2009). Geographies of detention and imprisonment : interrogating spatial practices of confinement, discipline, law, and state power. Geogr. Compass, 3(1), 459-477.

- Montréal en Statistiques. (2011). Classement sociodémographique. Villes et arrondissements de l’agglomération de Montréal. Repéré à http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CLASSEMENTSOCIODEMO2011.PDF

- Montréal en Statistiques. (2018). Profil sociodémographique. Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Repéré à http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SOCIOD%C9MO_RDP-PAT%202016.PDF

- Moran, D., Turner, J. et Schliehe, A. K. (2018). Conceptualizing the carceral in carceral geography. Progress in Human Geography, 42(5), 869-873.

- Office municipal d’habitation de Montréal. (n. d.). Répertoire des habitations par arrondissements et villes, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Repéré à : https://www.omhm.qc.ca/fr/repertoire-des-habitations-par-arrondissements-et-villes-pdf

- Parazelli, M. et Desmeules, K. (2015). Contrôler la délinquance à la source : une tendance nord-américaine. Dans D. Duprez, N. Sallée et F. Desage (dir.), Le contrôle des jeunes déviants. Montréal, QC : Presses de l’Université de Montréal. Doi : 10.4000/books.pum.3788

- Poiret, C., Hoffmann, O. et Audebert, C. (2011). Éditorial : Contextualiser pour mieux conceptualiser la racialisation. Revue européenne des migrations internationales, 27(1), 7-16.

- Rutland, T. (2020). Profiling the Future : The Long Struggle against Police Racial Profiling in Montreal. American Review of Canadian Studies, 50(3), 270-292. doi : 10.1080/02722011.2020.1831139

- Safi, M. et Simon, P. (2013). Les discriminations ethniques et raciales dans l’enquête Trajectoires et Origines : représentations, expériences subjectives et situations vécues. Économie et statistique, 464-466, 245-275.

- Sallée, N. et Décary-Secours, B. (2020). De la panique morale à la production expertale : Les usages de la catégorie racialisée de gang de rue dans les mutations des politiques de traitement pénal de la jeunesse à Montréal. Politix, 130, 165-190. https://doi.org/10.3917/pox.130.0165

- STM. (n. d.) Plan du réseau de la STM 2021. Repéré à https://www.stm.info/fr/infos/reseaux/plans-des-reseaux

- Sylvestre, M.-È. (2010). « Quand le problème, c’est aussi la solution » : les gangs de rue et la multiplication des systèmes normatifs de prise en charge pénale. Revue générale de droit, 40(1), 179-197. https://doi.org/10.7202/1026995ar

- Talpin, J., Balazard, H., Carrel, M., Hadj Belgacem, S., Sümbül, K., Purenne, A. et Roux, G. (2021). L’épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers populaires. Paris, France : Presses universitaires de France.

- Wacquant, L. (2006). Parias urbains. Ghetto – Banlieues – État. Paris, France : La Découverte, 332 p.

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3