Abstracts

Résumé

Cette réflexion soutient que les frontières orientales et septentrionales du Cameroun sont, sur certaines portions, traversées par des logiques carcérales. Ces dernières contribuent à renforcer, dans un contexte de fortes mutations, leurs fonctions traditionnelles tout en esquissant les contours de nouvelles spatialités frontalières. Elles révèlent ainsi des grammaires carcérales, localement inédites, dont rendent compte trois dispositifs précis qui y opèrent : les drones, la vidéosurveillance et les camps.

Mots-clés :

- Cameroun,

- carcéralité,

- frontières,

- sécurité

Abstract

In this paper, we examine Cameroon’s eastern and northern borders and argue that they are, in some parts, traversed by carceral logics and practices. Against a backdrop of rapid change, these carceral logics and practices reinforce their traditional functions, while also outlining the contours of new border spatialities. They thus reveal locally unprecedented carceral grammars, which are reflected in the use of three specific measures : drones, video surveillance and camps.

Keywords:

- Borders,

- Cameroon,

- carcerality,

- security

Resumen

Este artículo sostiene que las fronteras oriental y septentrional de Camerún son atravesadas, en ciertas partes, por lógicas y prácticas carcelarias. Estas últimas contribuyen a reforzar sus funciones tradicionales en un contexto de fuertes mutaciones, al tiempo que perfilan los contornos de nuevas espacialidades fronterizas. Se revelan así nuevas gramáticas carcelarias, que se reflejan en tres dispositivos específicos que operan allí : los drones, la videovigilancia y los campamentos.

Palabras clave:

- Fronteras,

- Camerún,

- carceralidad,

- seguridad

Article body

Introduction

À partir de l’étude des frontières, cet essai se propose de discuter de l’avènement de grammaires carcérales inédites en contexte camerounais. Il soutient que les dyades camerounaises sont, sur certaines portions, traversées par des logiques et pratiques carcérales qui contribuent à renforcer, dans un contexte de fortes mutations, leurs fonctions traditionnelles – notamment celles liées au contrôle –, tout en esquissant les contours de nouvelles spatialités frontalières.

L’étude des dispositifs carcéraux reste dominée par la centralité de la prison comme dispositif de contrôle social et d’infliction des peines (Foucault, 1975). Envisagé comme un isolat, l’espace carcéral est appréhendé à travers deux modalités. Du point de vue de la géographie carcérale, la prison renvoie premièrement à une peine spatiale pour les détenus qui y sont assignés, loin de la société à laquelle ils ont fait du tort. La vision classique qu’elle incarne la charge ainsi de missions de contrainte et de suggestion sur les corps par le biais d’un ensemble de dispositifs de contrôle et de discipline. Cette situation n’épuise cependant pas les modalités de production de l’espace par les personnes qui pratiquent au quotidien les milieux carcéraux en raison de leurs différents statuts (Chantraine, 2005 ; Lamarre, 2001). Secondement, l’espace carcéral a été longtemps appréhendé comme une catégorie opposée à la société, censée, elle, être composée d’individus libres. Or, cette deuxième conception des prisons, tout en rompant le lien qui peut exister entre ce lieu et les autres espaces sociaux, exclut la possibilité d’émergence de principes carcéraux analogues, permettant ainsi de tracer une continuité entre espaces carcéraux et non carcéraux. Ce lien est déjà envisagé par Foucault à la fin de son ouvrage Surveiller et punir quand il évoque un « grand continuum carcéral » et souligne l’extension du système carcéral au-delà de « l’emprisonnement légal » (Foucault, 1975, p. 304 et p. 308). Des travaux s’y sont intéressés en ciblant le rapport des prisons aux espaces ruraux (Glasmeier et Farrigan, 2007) ou aux villes, aussi bien en contexte occidental (Mitchelson, 2012), asiatique (Fraser et Schliehe, 2021) qu’africain (Morelle, 2019).

Quant à la frontière, elle apparaît comme une notion particulièrement discutée dans les études de relations internationales et de sécurité, de géographie, de sociologie et de criminologie, entre autres. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, elle est traversée par des logiques de durcissement qui se matérialisent par la promulgation des lois antiterroristes dans plusieurs pays et la mise sur pied de dispositifs de contrôle rigides. Le processus de criminalisation des migrations qui s’ensuit implique plusieurs déplacements dans les modes de gouvernementalité des catégories vulnérables que sont les migrants, les réfugiés ou les demandeurs d’asile. Ainsi, la mise à l’écart des non-citoyens et des étrangers, et leur présence dans divers lieux d’enfermement semblent devenues un trait banal de l’ordre social contemporain (Kobelinsky et Le Courant, 2017 ; Kobelinsky et Makaremi, 2009). Ces pratiques font ainsi de la banalisation de l’internement un mode durable de gouvernement des frontières. La mise en place d’une politique d’externalisation des frontières par l’Union européenne à travers la labellisation des pays de transit comme le Niger et la contribution de la Libye et du Maroc comme coupe-circuits des migrations en direction de l’Europe occidentale inscrivent progressivement les espaces frontaliers dans des logiques carcérales (Frowd, 2014, 2020). Les frontières acquièrent dans ce contexte de nouvelles matérialités en se diversifiant, en se numérisant et en se miniaturisant (Amilhat-Szary, 2015 ; Fitzgerald, 2020 ; van Houtum, 2010).

En partant d’espaces inattendus, la réflexion tente de démontrer comment, dans un contexte marqué par l’insécurité et les perceptions qui s’y rapportent, la carcéralité s’est progressivement déplacée de la prison pour recouvrir un ensemble spatial plus large. Ce décentrement du regard vers les frontières, en plus de créer une nouvelle discursivité en matière de grammaire carcérale, permet de voir comment les frontières d’État sont pénétrées par des logiques carcérales qui en font des lieux où se concrétise le pouvoir de l’État sur les corps. En effet, la carcéralité en contexte frontalier a souvent été analysée et discutée autour des figures et pratiques de la détention, de la rétention et de la déportation, comme peuvent en rendre compte les travaux de Kobelinsky et Makaremi (2009). La présente contribution entend au contraire discuter du carcéral en allant au-delà de ces figures pour en présenter d’autres matérialités. La posture croise ainsi les acquis de travaux relativement récents qui voient dans le fait carcéral une « construction sociale et psychologique » qui transcende les frontières des espaces physiques d’incarcération classiques (Moran et Jewkes, 2015). Elle n’est surtout pas insensible à l’idée d’une expansion de la dynamique carcérale intimement liée aux transformations et à la pratique du pouvoir de l’État ouvrant la voie à des conceptualisations en termes de « régime de prison » (Rodríguez, 2006) ou d’« État carcéral » (Martensen, 2020). Faire le lien entre les frontières et les enjeux carcéraux revient ainsi à voir comment les dispositifs frontaliers donnent lieu à des peines qui, non seulement se concrétisent spatialement par la mise à l’écart des étrangers dans des zones dédiées, mais rendent aussi compte d’effets légaux, symboliques et matériels de contrôle de ces derniers. Qui plus est, le concept de carcéralité dans cette réflexion naît de l’imaginaire que l’on projette sur l’autre en l’associant à une altérité dangereuse ou suspecte. Nous partirons ainsi de trois dispositifs à travers lesquels le fait carcéral se donne à voir sur le plan des frontières camerounaises. Il s’agit de l’usage des drones, de la vidéosurveillance et des camps de réfugiés. Si ces dispositifs sont étroitement associés à des mécanismes de contrôle, de traçabilité et de restriction des mobilités, ils intéressent ici par leur propension à faire de certaines zones du Cameroun des proto-espaces carcéraux à ciel ouvert.

Pour discuter de ces aspects, notre réflexion replace tout d’abord les frontières septentrionales et orientales ciblées dans leurs contextes historique et régional afin d’y mettre en évidence les enjeux sociopolitiques qui y favorisent l’expansion de logiques carcérales. L’on s’intéressera, ensuite, aux ressources discursives justifiant et produisant la nécessité d’affecter les frontières de principes carcéraux. Dans cette perspective, les discours sur la sécurité et le contrôle mais aussi sur l’hospitalité sont prégnants. Enfin, nous explorerons les dispositifs technologiques mobilisés qui confèrent une consistance matérielle à ces principes carcéraux en contexte frontalier camerounais.

Des frontières septentrionales et orientales sous tensions

À l’instar des limites de nombreux pays africains, les frontières de l’État camerounais postcolonial sont pour l’essentiel issues des tracés coloniaux. L’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France auront joué chacune un rôle dans la constitution de l’enveloppe frontalière du pays (Owona, 1973 ; Sumo Tayo, 2017). Les frontières orientales séparant le Cameroun du territoire centrafricain sont issues de transactions entre l’Allemagne, puissance colonisatrice entre 1884 et 1916, et la France qui héritera d’une partie du territoire au terme de la Première Guerre mondiale. Quant aux frontières septentrionales, délimitant le territoire camerounais du Nigeria et du Tchad, elles résultent d’accords entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne (pour ce qui est des limites avec le Nigeria) et entre l’Allemagne et la France (relativement aux limites avec le Tchad). Le Cameroun indépendant héritera de ces tracés non sans quelques soubresauts incarnés par exemple par la crise de Bakassi (Abdouraman, 2008 ; Njeuma, 2005) et des tensions sporadiques avec la RCA ou le Tchad (Sumo Tayo, 2017). Dans leur épaisseur historique, ces frontières tirent parti d’un jeu d’interventions complexes mêlant diverses catégories d’acteurs occidentaux (explorateurs, marchands, missionnaires), tout en faisant explicitement de la place aux « locaux » et aux dynamiques sociospatiales antérieures à la pénétration européenne (Sourna Loumtouang, 2020). Pour discuter des principes carcéraux, dont les frontières orientales et septentrionales du Cameroun sont aujourd’hui porteuses, il faut s’intéresser aux dynamiques récentes qui les affectent. Entre les années 1980 et le début de la troisième décennie des années 2000, ces frontières auront été travaillées par trois bouleversements majeurs, non exclusifs.

Le premier bouleversement tirant parti des dynamiques précoloniales relatives aux circulations et aux pratiques de razzias est le banditisme rural « transfrontalier » porté notamment par les « coupeurs de route » ou « Zarguina » (Saïbou, 2010). Ces « coupeurs de route » étaient des bandes armées, à l’organisation aléatoire, apparues en zone rurale dans le bassin du lac Tchad et qui se caractérisaient par l’attaque et le rançonnement des convois d’éleveurs et de commerçants sur les pistes et les routes. Par leurs actions dans les espaces frontaliers de la partie septentrionale du Cameroun, ils auront constitué un problème de sécurité majeur au cours des années 1980 et 1990. Le phénomène a trouvé dans les spécificités communautaires (trans)frontalières une réserve d’hommes et des opportunités de circulation permettant de contourner les mesures sécuritaires alors en vigueur. Ces pratiques recouvriront, par leurs effets, des zones du bassin du lac Tchad – notamment les frontières entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad – et les confins de ce qui était alors la province de l’Est (Saïbou, 2006). En réaction à cette menace, le gouvernement camerounais fera le choix d’un redéploiement sécuritaire dans les zones concernées avec notamment la création d’unités d’élite, en l’occurrence le GPIGN (Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie nationale) et le BLI (Bataillon Léger d’Intervention) qui deviendra le BIR (Bataillon d’Intervention Rapide).

Le deuxième bouleversement a trait aux effets de crises sécuritaires « nouvelles » qu’incarneront d’une part, les crises successives en RCA depuis 1960 (Beninga, 2020 ; Ngoupandé, 1997) et d’autre part, l’essor du terrorisme international dans le bassin du lac Tchad avec l’action du mouvement Boko Haram, originaire du Nigeria (Magrin et Pérouse de Montclos, 2018 ; Pérouse de Montclos, 2015). Les crises sociopolitiques en RCA prendront une épaisseur particulière, entre les années 1990 et 2000, non seulement par leur fréquence mais surtout par leur capacité à troubler la sécurité des marges camerounaises par la prolifération, la circulation et l’action de nombreux groupes armés. Quant à Boko Haram, il révèle des articulations avec des dynamiques passées au vu des imaginaires impériaux et religieux qui fondent certaines de ses positions. Dans son déploiement, le mouvement aura tiré parti de la frontière Cameroun-Nigeria, en tant que zone d’infiltration, de recrutement d’hommes et de ravitaillement. Cet état de fait était d’ailleurs connu des services de renseignement camerounais, et ce, bien avant l’entrée en guerre contre Boko Haram en 2014 (Batchom, 2016a ; Cohen, 2015). Face à ces deux menaces, l’État camerounais renforcera et redéfinira son dispositif sécuritaire afin de protéger les populations et de sécuriser les régions concernées (Minfegue, 2020 ; Sourna Loumtouang, 2020). L’engagement contre Boko Haram activera particulièrement une réponse mêlant unités d’élite, troupes régulières et mécanismes de défense populaire. Il ouvrira également la voie à un processus de sophistication technologique des moyens de guerre.

Le dernier bouleversement concerne ce qui a pu être qualifié d’« humanitarisation » des migrations, notamment dans la région de l’Est (Lefort-Rieu et Minfegue, 2021). Par humanitarisation, nous faisons référence au déploiement progressif d’un dispositif et d’une présence humanitaire assurant la prise en charge de réfugiés provenant de la RCA (à l’Est), du Nigeria mais également de nombreux déplacés internes fuyant les exactions djihadistes (dans la zone septentrionale). En décembre 2022, 214 acteurs étaient concernés par ce déploiement humanitaire sur l’ensemble du territoire national et affichaient divers profils : ONG nationales et internationales, structures gouvernementales, intervenants du secteur privé, organisations du système des Nations unies, etc. (UNHCR, 2023) Des mesures sécuritaires (notamment militaires) accompagneront cette présence humanitaire, elle-même indissociable de procédures et de mécanismes de contrôle de ses cibles : identification biométrique, mise à l’écart dans des sites dédiés, contrôle des mobilités, surveillance à la frontière en collaboration avec les services gouvernementaux.

Ce substrat sociohistorique révèle à bien des égards des enjeux de sécurité et de contrôle qu’il est possible de situer dans le foisonnement de discours assumant la nécessité d’accroître des mécanismes d’intervention aux ressorts carcéraux évidents.

Justifications de l’urgence sécuritaire et ouverture sur une grammaire de la carcéralité

Les bouleversements préalablement évoqués ont occasionné l’énonciation de discours visant à justifier les modalités de leur prise en charge. Les récits portant sur la sécurité et ceux relatifs à l’hospitalité sont particulièrement mis en exergue.

Le discours sécuritaire : sécuriser et contrôler pour protéger

Les discours sur la mise en ordre des frontières concernées ici adossent celle-ci à des problématiques de sécurité et de contrôle. Le besoin de sécuriser et de contrôler ces marges est présenté comme justification au déploiement de dispositifs spécifiques dans des contextes caractérisés par des menaces formellement identifiées. En se limitant à des discours officiels, il est possible de discuter de leurs orientations. Bien que des rapports spécialisés se soient fait l’écho des effets des actions de Boko Haram depuis 2010 au moins (International Crisis Group, 2016), c’est une déclaration officielle de guerre au mouvement qui incarnera les positions du gouvernement camerounais en faveur d’une sécurisation accrue des frontières septentrionales. Invité à Paris par François Hollande, encore président de la République française, aux côtés de son homologue nigérian d’alors, Paul Biya, chef de l’État camerounais, s’exprimera en ces termes, le 17 mai 2014 :

Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre Boko Haram. Le Président Hollande l’a dit : pendant que je suis ici, ils ont commis un attentat de plus, ils ont attaqué des entrepreneurs et ceci vient après l’enlèvement des otages français. À l’heure qu’il est, nous sommes à la recherche de deux prêtres italiens et d’une soeur canadienne.

Le problème Boko Haram a donc cessé d’être uniquement un problème nigérian, il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va le poursuivre et on vaincra cette chose terroriste parce que les inconvénients sont nombreux

Présidence de la République du Cameroun, 2014

Ce discours insiste sur la nécessité d’engager des moyens forts en vue de faire face à la menace de Boko Haram, désormais considérée comme un problème supranational. Cet engagement s’inscrit dans une logique de « guerre » et de « solidarité ». La prise de position du chef de l’État camerounais occasionnera des expressions locales de soutien à cette « guerre », reflétant aussi sa popularisation croissante au sein des communautés de la partie septentrionale notamment (Batchom, 2016b). Faire face à Boko Haram apparaissait alors indissociable d’une capacité de contrôle accru de ses espaces de déploiement, en l’occurrence les zones frontalières des départements du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga dans l’Extrême-Nord du Cameroun, ces zones étant considérées comme des bases de recrutement du mouvement entre 2014 et 2016 (Iocchi, 2018). Cette préoccupation relative à la sécurisation des frontières est antérieure à la déclaration de mai 2014. Un officiel en service au bureau du gouverneur de la région de l’Extrême-Nord déclarait en décembre 2013 que la mission principale de leur administration « […] consiste à protéger [les] frontières pour ne pas importer le problème Boko Haram » (Reliefweb, 2013). Dès 2014, la création de la Force multinationale mixte par le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad autour d’objectifs sécuritaires précis aura permis de renforcer cette sécurisation des zones frontalières (Sambo, 2017). En décembre 2016, des rencontres officielles réunissant des experts camerounais et nigérians tablaient sur un accord de gestion harmonisé des frontières dans un contexte marqué par la facilité de mouvement de Boko Haram entre les deux pays (La Tribune Afrique, 2016).

Pour en venir aux frontières orientales, les discours officiels ont souvent mis l’accent sur leur exposition aux actions des coupeurs de route et aux répercussions des crises répétitives en RCA. En analysant des discours du président de la République du Cameroun, on peut y identifier et isoler au moins deux grandes unités thématiques. La première porte sur l’énonciation d’une menace « frontalière » à l’Est-Cameroun, l’explicitation de sa nature, l’identification de ses acteurs et la qualification des formes d’actions qui l’expriment. La menace aux frontières orientales est saisie en l’insérant dans le champ large de la criminalité transfrontalière qui diffère d’une « insécurité classique ». Cette nouvelle menace à l’Est apparaît, en ce moment-là, proche de celle existant dans la partie septentrionale. Ces éléments peuvent être notés dans le discours de fin d’année de 2013 :

Je voudrais maintenant appeler votre attention sur un problème qui, au cours des derniers mois, a pris une dimension préoccupante. Celui de notre sécurité. Il y a peu encore, nous devions faire face, en quelque sorte, à une insécurité « classique ». En simplifiant, on pourrait dire que dans les zones urbaines, nous devions lutter contre le petit et le grand banditisme et dans les zones rurales éloignées, contre les « coupeurs de route ». Depuis quelque temps, une autre forme de criminalité, la criminalité transfrontalière, s’est développée de façon inquiétante, en particulier au nord et à l’est de notre pays. Elle s’explique par la présence à proximité de nos frontières de bandes armées, motivées par des idéologies extrémistes et par l’appât du gain. Elles n’hésitent pas à s’introduire sur notre territoire pour y commettre leurs forfaits. Le phénomène n’est pas absolument nouveau. Cependant, il a connu récemment une nette recrudescence, comme l’a montré, il y a peu, une attaque dans l’arrondissement de Kette à l’est de notre territoire national. Nous avons déployé des unités d’élite dans la zone pour faire échec à ces intrusions

Présidence de la République du Cameroun, 2013

L’accent est ici mis sur la nature labile du défi sécuritaire auquel faisait face le pays. Est développée dans ce discours l’idée d’un passage d’une « insécurité classique » à une « criminalité » transfrontalière que l’on situe à l’est, ainsi qu’au nord. Les acteurs de cette nouvelle insécurité sont identifiés en tant que bandes armées motivées par des « idéologies extrémistes » (dans la partie septentrionale) et « l’appât du gain » (cas de la zone orientale).

La seconde unité thématique concerne les mesures prises pour faire face aux menaces connues et les résultats s’y rapportant. Puisque la menace est déjà désignée, il faut indiquer les mesures envisagées ou prises pour y faire face. L’énonciation de la menace n’a de valeur politique que si elle suggère des interventions visant à la réduire, à la faire disparaître. Dire la menace, c’est également agir contre elle dans un double mouvement discursif et pragmatique. La frontière se trouve ainsi réinsérée dans un cadre sécuritaire appelant à des actions précises. Dans son discours de fin d’année en décembre 2017, M. Biya fait référence aux résultats obtenus à la « frontière orientale » : « Nous avons également enregistré des succès notables dans le cadre de la lutte contre le phénomène des prises d’otages à notre frontière orientale. Nous allons intensifier nos efforts à cet égard et continuer à traquer sans relâche les groupes criminels impliqués » (Présidence de la République du Cameroun, 2017). Ces discours suggèrent un besoin de justifier le recours à des mesures sécuritaires et répressives reflétant alors des dynamiques repérables dans le champ carcéral. Le système carcéral a toujours recherché une légitimité conduisant ses acteurs à motiver le recours à la peine de prison dans des contextes dits démocratiques (Béthoux, 2000 ; Faugeron et Le Boulaire, 1992). Incidemment, l’expansion des logiques carcérales hors des murs de prison se doit d’être justifiée. L’argument sécuritaire apparaît comme un mobile de choix à ce propos.

Le discours d’hospitalité : accueillir et (se) protéger

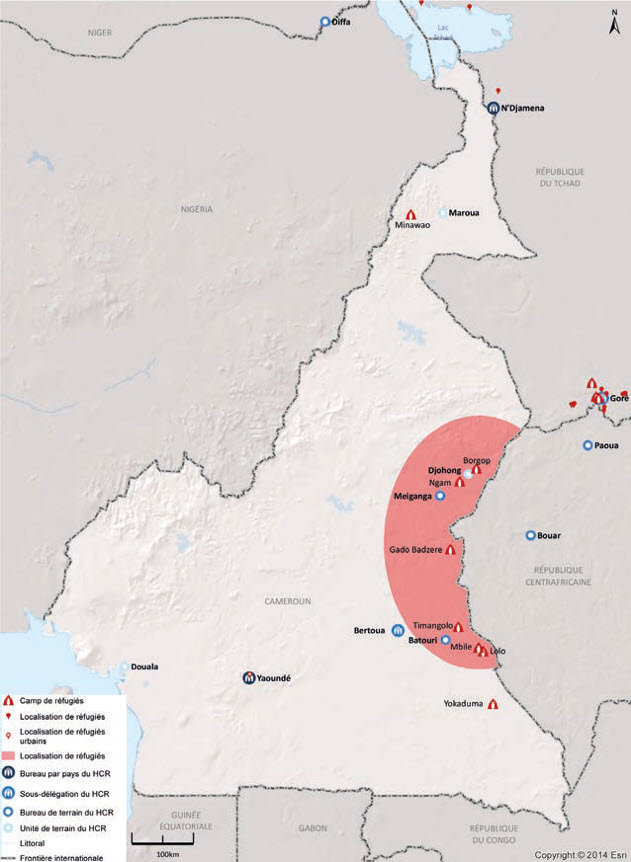

Certaines positions discursives justifiant le besoin de sécuriser les frontières septentrionales et orientales les connectent à des enjeux d’hospitalité. Même si l’idée peut paraître contre-intuitive, les discours de l’hospitalité qui magnifient le Cameroun comme terre d’accueil sont associés à des impératifs sécuritaires. En lien avec les espaces frontaliers ciblés, l’hospitalité est liée à des expériences et pratiques d’accueil de réfugiés provenant des pays voisins en crise (Nigeria et République centrafricaine). Même si elle se révèle ancrée dans des trajectoires sociohistoriques plurielles, l’hospitalité dans ses expressions contemporaines est aussi indissociable d’interventions institutionnalisées portées par des acteurs nationaux et internationaux. Les chiffres à ce sujet sont très expressifs. Au mois d’octobre 2021, les régions de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua accueillaient 118 357 réfugiés provenant du Nigeria et comptaient 346 836 déplacés internes (UNHCR, 2021). Dans la zone orientale, on enregistrait 207 120 réfugiés centrafricains en octobre 2021 (UNHCR, 2021). Présents non loin des zones frontalières et principalement dans des sites dédiés, ces réfugiés et déplacés sont pris en charge par les organisations humanitaires et l’État camerounais. La zone septentrionale comptait ainsi 3 sites aménagés accueillant ces personnes tandis que la région de l’Est en comptait 5 à la fin de l’année 2022. Tous ces sites sont localisés non loin des frontières séparant le pays de la RCA et du Nigeria. L’accueil des réfugiés symbolise alors la permanence d’une tradition d’hospitalité qui aura toujours fait la spécificité du Cameroun. Des prises de position de diverses personnalités officielles, nationales et internationales concourent à indurer socialement cette idée.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation rappelait lors d’un conseil de cabinet en juillet 2017 que le Cameroun était une « terre d’asile » et « un abri pour les réfugiés ». C’est parce qu’il était fidèle à une « tradition légendaire d’hospitalité » que le pays accueillait de nombreux réfugiés provenant d’États voisins faisant face à des crises sociopolitiques (Services du Premier Ministre, 2017). Au cours de la même année, des propos similaires étaient tenus par le représentant du HCR au Cameroun. Ce dernier affirmait que « [le] Cameroun est une véritable terre d’hospitalité qui accueille généreusement aujourd’hui environ 373 000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont 259 000 réfugiés centrafricains vivant dans les trois régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord ; un peu plus de 88 000 réfugiés nigérians dans la région de l’Extrême-Nord et quelque 20 000 réfugiés urbains vivant principalement dans les villes de Douala et Yaoundé » [sic] (Lazare-Etien Kouassi, 2017, 21 juin). L’hospitalité camerounaise est ainsi vue comme une posture vertueuse dont rend compte l’accueil de nombreux réfugiés dans les régions orientales et septentrionales.

Si ces discours ouvrent la voie à des considérations carcérales, c’est justement parce qu’accueillir les autres implique une prise de risque. Accueillir cet autre qu’on ne connaît pas toujours peut être dangereux ou fatal si ce dernier se révèle être un ennemi, un corps à risque. À l’est du Cameroun, de nombreux réfugiés sont vus comme étant des combattants, détenteurs d’armes et susceptibles de perpétrer des actes criminels. Ils sont souvent perçus comme coupables d’actes justifiant en retour des actions répressives. La déclaration ci-après d’un leader communautaire de la localité de Garoua-Boulaï, frontalière à la RCA, rend compte de cette perception :

Il y a eu dans un passé récent une fouille systématique qui a eu lieu là-bas [camp de réfugiés]. Les indiscrétions ont révélé la présence de certaines armes entre les mains de ces réfugiés qui sortaient de nuit, coupaient, menaient des opérations de braquage au niveau de la route. Quand cette opération a eu lieu, je pense quand même que l’accalmie est revenue…

Leader communautaire, Garoua-Boulaï, 18 août 2017

Face au risque, des actions sont engagées par les autorités, comme le suggère cet extrait. On note là une similitude avec les opérations de fouille souvent fréquentes en contexte carcéral (Morelle, 2019). Le fait rend compte de la circulation de pratiques de contrôle et d’assignation entre les espaces d’incarcération que sont les prisons et des « sites » d’accueil des réfugiés (Moran, Gill et Conlon, 2013). Dans la partie septentrionale, le risque est lié à l’infiltration de membres du groupe Boko Haram au sein des populations de réfugiés. Des rapports portant sur la zone en font cas. Entre 2012 et 2014, par exemple, on relevait un afflux de réfugiés vers Kolofata, Fotokol ou Zelevet, des localités de l’Extrême-Nord, frontalières du Nigeria. Parmi eux se trouvaient de nombreux « sympathisants de Boko Haram » et des « recruteurs » (International Crisis Group, 2016).

Face à ces incertitudes qui font peser des risques de sécurité dans les régions concernées, notamment au sein des localités frontalières, des dispositions particulières sont prises. Celles-ci consistent alors à adosser aux interventions humanitaires des mesures sécuritaires visant à contrôler la part de l’ennemi au sein des effectifs de réfugiés. Des faits l’attestent. L’Est-Cameroun a connu un redéploiement militaire pour faire face à l’insécurité associée aussi bien aux groupes armés qui y opèrent qu’à un afflux constant de réfugiés. À Garoua-Boulaï, par exemple, sont présents le 16e Bataillon d’infanterie motorisée (BIM) qui y a son poste de commandement, l’escadron mobile numéro 43, un détachement du BIR ainsi que des unités de renseignement. Des couvre-feux et des opérations de fouille ont été récurrents entre 2013 et 2018. Dans la partie septentrionale, on relevait en 2015 des mesures administratives particulièrement restrictives : interdiction du port du voile intégral, des regroupements de personnes et de la circulation des motos, fermeture des débits de boisson après 18 heures, surveillance ou fermeture de mosquées, arrestation d’imams supposés radicaux, etc. (Crisis Group, 2016). Des opérations de contrôle et de fouille étaient devenues constantes. Signe fort de cette réorganisation sécuritaire, l’Extrême-Nord est devenu en août 2014 la quatrième région militaire interarmée et la quatrième région de gendarmerie.

Le tout contribue alors à faire des espaces frontaliers, principaux pôles de réception des réfugiés, des zones saturées par des dispositifs de sécurité et de contrôle. Ces derniers sont souvent associés à des interventions humanitaires dont elles constituent le pendant dur (Agier, 2003). Plus important encore, ces dispositifs ont des matérialités propres qui renforcent leur essence carcérale ainsi que celle des zones frontalières concernées ici.

L’épreuve des dispositifs

L’univers carcéral se définit par des mécanismes et dispositifs précis dont la visée est de surveiller, punir et assigner les corps. Si cette mainmise sur le corps est nécessaire, ce n’est pas uniquement parce qu’elle permet d’assurer l’ordre en mettant à l’écart du corps social les « éléments » dangereux. C’est surtout parce qu’elle exprime la capacité et la volonté du pouvoir de se faire présent en tout temps et en tout lieu. Ces ambitions du pouvoir ne s’expriment plus uniquement dans des espaces réduits de confinement mais se déploient sur de vastes zones où prend sens et forme sa logique carcérale. C’est dans cet ordre d’idées que les frontières camerounaises, au-delà des justifications sécuritaires affichées, constituent un laboratoire de la capacité de l’ordre politique à policer l’espace. Trois dispositifs particuliers apparaissent expressifs de ces emprises et transformations aux marges camerounaises : les drones, la vidéosurveillance et les camps (de réfugiés).

La technologie du drone et le maillage de l’espace

Connecter le drone à la carcéralité, c’est redéfinir l’idée d’emprise sur l’espace et les corps surveillés. Conçus à l’origine comme des vecteurs facilitant la surveillance, les drones ont intégré à cette application des fonctions coercitives. Ils sont progressivement passés du statut de dispositifs de renseignement à celui d’armes (Chamayou, 2013). Cette double fonction restitue l’idée essentielle qui fonde « les sociétés de contrôle », à savoir celle de « surveiller et de punir » (Deleuze, 2018 ; Foucault, 1975). En effet, depuis les attentats du 11 septembre, les aéronefs sans pilote sont devenus des armes majeures de lutte contre le terrorisme. Ils permettent, sans engagement de troupes dans des zones hostiles, de surveiller les populations et les groupes armés. Le lien entre l’usage des drones dans ces espaces et la carcéralité s’esquisse à travers deux modalités. Premièrement, une surveillance diffuse qui se fait dans l’ignorance des populations. Secondement, cette surveillance prend, dans le cas de « menaces réelles », des déclinaisons physiques qui se transforment en peine. L’idée d’une microphysique du pouvoir développée par Foucault rend compte, à travers le drone, de cette volonté du pouvoir d’instrumenter à sa guise le corps pour concrétiser sa domination.

Au Cameroun, les premiers drones ont été acquis à partir de 2015, par la signature d’un accord avec les États-Unis pour la livraison de drones de surveillance Scan Eagle (Owona, 2015). Les informations disponibles montrent qu’aujourd’hui, outre des drones Scan Eagle, l’armée camerounaise possède également des drones tactiques acquis chez le concessionnaire chinois DJI. Dans ce pays, les drones servent à surveiller les mouvements de populations le long de la frontière mais également à planifier des opérations militaires. L’opération Arrow 8 menée par le BIR, unité d’élite antiterroriste de l’armée camerounaise, le 11 mai 2016, aura su tirer profit des informations fournies par les drones. Ladite opération avait pour objectif d’opérer dans une forêt de rôniers située dans les environs de Manawaya dans le nord-est du Nigeria, où avaient trouvé refuge des combattants de Boko Haram ayant échappé aux attaques des forces nigérianes et de la force mixte multinationale. Grâce à des images collectées par un drone de reconnaissance quelques jours avant l’offensive, les forces camerounaises ont pu repérer les positions de l’ennemi. En exploitant ces données, le Cameroun a déployé 700 soldats dans cette bataille. Comme le révèle un colonel de l’armée camerounaise, « grâce à nos moyens d’observation, on a pu les détecter, on a pu les localiser, on a pu évaluer leurs effectifs et les matériels qu’ils ont » (Hemisphere Africa, 2017). L’opération Arrow 5 lancée trois mois plus tôt a elle aussi bénéficié des moyens de surveillance ayant permis à l’armée camerounaise d’identifier au préalable un camp d’entraînement de la secte et de le détruire ensuite. Le quadrillage des frontières septentrionales du Cameroun est complété par un dispositif articulé autour d’un partenariat stratégique avec les pays comme les États-Unis et la France. L’État camerounais bénéficie du partage de renseignements collectés par un réseau de bases de drones disséminées dans le bassin du lac Tchad. Si ses usages oscillent entre actions de coercition (frappes aériennes sur les positions de Boko Haram) et des missions de renseignement, le dispositif de drone dans son expression carcérale suggère l’idée d’un contrôle et d’une surveillance pouvant s’effectuer sans envahissement. Dispositifs légers et furtifs, les drones sont invisibles dans le quotidien des populations de l’Extrême-Nord vivant le long de la frontière avec le Nigeria. Ils sont utilisés comme levier d’une politique contre-insurrectionnelle où l’intelligence artificielle est un pilier majeur. Ce recours aux drones doit être inséré dans une tendance globale qui aura vu l’augmentation des bases de drones, depuis 2001, sur le continent africain (Sourna Loumtouang, 2019).

Devant les coûts politiques d’une mobilisation des troupes au sol, les pertes humaines et les risques de violation des droits de la personne lors des opérations, l’État camerounais et ses alliés occidentaux, notamment la France et les États-Unis, font un grand usage des drones pour mailler l’espace. Cette dimension furtive dissout l’idée d’emprise en donnant l’illusion aux individus qui pratiquent l’espace frontalier qu’ils sont libres de leurs mouvements. Or, la majorité des mouvements le long de la frontière sont consignés par des heures de séquences vidéo stockées par des drones qui sillonnent le pourtour frontalier des monts Mandara aux îles du lac Tchad. Le drone permet ainsi un contrôle effectif mais souple de la frontière et confère une spatialité autre à la surveillance et plus largement à la guerre. Il s’inscrit ainsi dans une « politique de la verticalité » (Weizman, 2007), plus sensible aux trois dimensions classiques de l’espace.

Les dessous carcéraux de la vidéosurveillance en zone frontalière

Le déploiement de la vidéosurveillance au Cameroun remonte au début de la deuxième décennie des années 2000 avec le lancement à Yaoundé d’un premier réseau de télésurveillance. L’initiative s’inscrivait alors dans des attentes plus grandes consistant dans la mise en place d’un réseau de 7000 caméras couvrant la majeure partie du territoire national (Eyenga, 2021). Dans un environnement global marqué par l’essor des technologies sécuritaires de plus en plus sophistiquées, l’initiative était présentée comme un cas patent de circulation de modèles d’intervention publique dans diverses aires culturelles (Eyenga, 2021). Grâce à un partenariat avec Huawei, entreprise chinoise des Télécoms, Camtel (opérateur public national de téléphonie) et la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), le déploiement de la télésurveillance ciblera quelques villes pilotes. Cette implication de Huawei intègre l’enjeu de la vidéosurveillance dans les circuits du commerce international, lui-même associé à une dynamique de globalité technologique rendant possible la prolifération de technologies étrangères en contexte africain. La dynamique carcérale discutée ici tire parti d’un tel contexte.

Le choix des localités ayant fait l’objet des premières installations de ce dispositif est à cet égard intéressant. Outre les villes de Yaoundé, Douala ou Bamenda, des localités frontalières ont été ciblées. Kousséri (Extrême-Nord, frontalier au Tchad), Garoua-Boulaï (Est-Cameroun, frontalier à la RCA) et Kye-Ossi (Sud-Cameroun, frontalier au Gabon et à la Guinée équatoriale) ont ainsi fait partie de la liste des localités où le dispositif a été testé depuis 2014. Par l’introduction de ces technologies dans ces zones frontalières, il s’agit d’en faire des espaces surveillés et policés mais également des smart borders (frontières intelligentes), faisant intervenir des dispositifs de surveillance allant de pair avec des infrastructures informatiques utiles à la centralisation des données (Minfegue, 2020).

La vidéosurveillance à Garoua-Boulaï est particulièrement présente à l’entrée de la ville et surtout dans la tranchée qui sépare la localité de la ville centrafricaine voisine. Les caméras qu’on y trouve sont connectées au Centre national de commandement de la vidéosurveillance de la DGSN basé à Yaoundé, capitale du pays. Les images prises par ces caméras permettent aux autorités d’avoir une vue sur les mouvements autour de la frontière. Comme le rappelait un article dédié à ce centre dans le quotidien national, « ces caméras captent tous les faits et gestes des populations sur la voie publique, au niveau des frontières et dans les zones à forte concentration » (Ngapout, 2021). Dans le cas de Garoua-Boulaï, ce captage « des faits et gestes » se déploie sur l’ensemble des individus qui circulent autour de cette portion de la frontière ou la traversent. Toutefois, il cible prioritairement des populations particulières, en l’occurrence des transporteurs et des ressortissants centrafricains, qu’ils soient des réfugiés ou de simples individus se rendant dans la ville de Garoua-Boulaï pour des raisons diverses. D’une certaine façon, ce dispositif de vidéosurveillance contribue aussi à un mécanisme de régulation du mouvement de ces migrants et participe par là à l’expression d’un « État carcéral » (Meiners, 2016). Notons toutefois que ce dispositif n’est pas spécifiquement ou directement doté d’une fonction punitive mais plutôt d’un potentiel de préparation de mesures répressives.

La vidéosurveillance apparaît ici comme un outil de police, de surveillance, d’identification mais également de traçage des corps afin d’isoler éventuellement ceux porteurs de risque pour la communauté locale et au-delà pour le territoire national. Ces fonctions de surveillance, d’identification et de tracking rendues possibles par cette technologie spécifique sont des aspects courants d’un système carcéral classique. Elles se voient transposées ici dans un espace non « confinementaire » ou explicitement non punitif. Ce déplacement rend alors compte d’un mouvement majeur : celui d’un État – le Cameroun –, appréhendé en contexte contemporain par la persistance de réflexes autoritaires (Kojoué, 2020 ; Pommerolle, 2007), mais qui se révèle capable d’adapter sa machine répressive aux facilités technologiques du moment, rendant alors compte de sa capacité à trouver une place dans la dynamique néolibérale ambiante. Cette militarisation de la frontière avec des équipements de vidéosurveillance s’accompagne également d’un renforcement de la présence militaire et policière. L’institution qu’est la frontière se pare ainsi d’atours carcéraux au sens où s’y déploient des outils de surveillance et de contrôle propres aux espaces classiques d’incarcération. Elle devient, par la présence et les performances de la vidéosurveillance, le lieu de déploiement d’une technologie de police (policing), de surveillance de masse. Cette technologie ne s’applique pas ici à des individus nettement identifiés comme des criminels mais à des individus qui sont perçus comme étant susceptibles de le devenir. En tant qu’artéfact technologique, la vidéosurveillance consacre ici une forme d’extension des logiques et principes carcéraux suggérant le caractère non coercitif ou physiquement non contraignant des formes contemporaines d’incarcération ou de punition (Gill, 2013).

Le « camp » comme dispositif inclusif d’assignation et de contrôle

Trois des quatre départements de l’Est-Cameroun sont concernés par une présence humanitaire, à savoir le Lom et Djerem, la Kadey et la Boumba et Ngoko. La région se caractérise également par une certaine permanence des dispositifs de « camp ». Elle est la circonscription administrative qui en compte le plus grand nombre (voir figure 1). Le plus important est celui de Gado-Badzere. Des acteurs humanitaires désignent ces dispositifs par le terme de « sites aménagés de réfugiés » réfutant alors, d’une certaine manière, l’appellation de « camp » en dépit de mentions dans des documents officiels. Nous choisissons d’utiliser le terme de « camp » ici afin d’insister sur les logiques d’enclosure et de mise à l’écart qui caractérisent ces structures, dans le principe. Surtout, le terme exprime cette sorte de rupture sociospatiale et temporelle qu’incarnent ces dispositifs dans un environnement donné.

Figure 1

Localisation des camps de réfugiés au Cameroun

Créé en mars 2014, le camp de Gado-Badzere abritait 27 416 personnes en juin 2022. Situé dans le village du même nom, il présente une structure confinementaire particulière. En effet, le camp n’est pas délimité par une barrière ou des barbelés mais révèle une structure tassée où les mouvements des réfugiés semblent en apparence libres. Pourtant, les réfugiés y font l’objet d’une surveillance tantôt subtile, tantôt explicite. Entre 2014 et 2018, les forces de l’ordre camerounaises intervenaient directement dans le camp de Gado-Badzere pour mener des opérations de contrôle, des fouilles liées à la suspicion d’une présence de criminels parmi les réfugiés (voir supra). Sur ce point, le rattachement de la figure du réfugié à celle du criminel, en dépit de conditions plurielles, suggère une certaine proximité avec le milieu carcéral où le prisonnier se doit d’être (davantage) criminalisé, c’est-à-dire vu totalement comme un criminel sur qui des actions précises peuvent être exercées, quitte à côtoyer des formes d’abus en matière de droits (Turnbull, Martel, Parkes et Moore, 2018). Aujourd’hui, cette présence des forces de l’ordre est visible à l’extérieur du site par l’existence d’un poste de sécurité répondant à des besoins évidents de surveillance. La sécurisation du camp et la carcéralité dont elle est imprégnée se révèlent ainsi changeantes au fil du temps et doivent être insérées dans un processus plus large de sécurisation des espaces frontaliers.

Toutefois, c’est un aspect précis, à savoir la mise à contribution des réfugiés eux-mêmes dans les pratiques de policing ou de quadrillage sécuritaire du site, qui offre une lecture supplémentaire de sa connexion aux dynamiques carcérales. Des travaux conduits en Afrique orientale ont souvent insisté sur le rôle central, voire exclusif, des forces de l’ordre dans le gouvernement de la sécurité des camps de réfugiés (Brankamp, 2019). Ces derniers ne sont alors que des cibles des interventions visant à y garantir l’ordre. Le camp de Gado-Badzere offre un schéma différent. Le gouvernement du camp s’appuie sur les réfugiés eux-mêmes afin de contrôler et sécuriser cet espace. À côté d’autres comités sectoriels, il existe ainsi un comité de vigilance constitué de réfugiés qui quadrillent l’ensemble des 14 blocs/quartiers qui composent le camp en vue d’y assurer la sécurité (leur principale fonction, mais pas la seule)[2]. Ce comité est en relation constante avec les gestionnaires du camp et les forces de l’ordre présentes aux alentours. Une telle trajectoire s’insère dans le tournant participatif qui affecte la gouvernance humanitaire depuis les années 2000 mais dont les effets au Cameroun remontent à 2014. Cet enjeu se révèle également cohérent avec la philosophie des acteurs internationaux humanitaires en matière de gestion des camps, qui fait de la « participation des populations du camp » une nécessité pour un « bon fonctionnement » de celui-ci (IOM, NRC et UNHCR, 2015). Pour revenir au camp de Gado-Badzere, le choix est fait de ne pas attendre des réfugiés qu’ils développent des tactiques visant à se soustraire aux effets des stratégies des organisations humanitaires et de l’État, comme ont pu le souligner des travaux s’inspirant des catégories de Michel de Certeau (Jewkes, 2013). L’on associe ici le réfugié à l’animation des mécanismes visant à le surveiller, à contrôler son environnement de vie. D’une certaine façon, il prend une part active à l’infliction de cette sorte de peine qui lui est réservée en tant que réfugié assigné à un camp et par ce fait, demeure sous un contrôle et une surveillance dont il contribue à l’effectivité. On peut y voir le développement d’un mécanisme de contrôle horizontal, c’est-à-dire animé par les individus qui en sont les cibles sous l’action d’une figure de l’autorité, dont la posture hiérarchique et asymétrique consacre un mécanisme de contrôle vertical. Dans le cas d’espèce, le premier renforce le second. De tels schémas d’implication – certes dans des configurations différentes – ont été décrits pour le cas de certaines prisons au Cameroun (Morelle, 2019).

Conclusion

Si les dynamiques et les dispositifs discutés précédemment se révèlent instructifs, c’est par leur capacité à servir de support à des transformations précises. La charge carcérale, dont sont porteurs les trois dispositifs examinés, est indissociable d’une ambiance régionale marquée par une sécurisation et une militarisation accrues de certaines frontières nationales en dépit de discours appelant à faciliter la circulation sur le continent. Ce qui est pourtant essentiel dans ces transformations, c’est l’épaississement et l’extension des fonctions classiques de frontières camerounaises sous l’effet de l’expansion rapide de modes de gouvernement basés sur des structures répressives et néolibérales.

Au-delà des fonctions légale, fiscale et de contrôle que la littérature classique affecte aux frontières (Guichonnet et Raffestin, 1974), la carcéralisation des marges camerounaises leur fait jouer d’autres rôles. Elles deviennent ainsi le point d’impulsion d’une assignation à des lieux particuliers (en l’occurrence des camps) qui consacre la mise à l’écart ou l’astreinte à résider dans des lieux précis de sujets vus comme étrangers et perçus comme dangereux ou susceptibles de l’être pour le corps national. La mise à l’écart se double ainsi d’une sorte de finalité prophylactique. Cette perspective a quelques familiarités avec la fonction d’isolement reconnue à l’asile psychiatrique (Roche, 1976) ou à la prison (Combessie, 2013 ; Eyenga, 2022). La fonction de contrôle s’épaissit également d’une modalité anticipative liée au recours à la vidéosurveillance ainsi qu’aux drones. Dans le même temps, les fonctions légale et de contrôle se densifient par la possibilité de procéder à distance à la réaffirmation d’une souveraineté (étatique) qui s’exprime justement par une capacité accrue à tracer, filtrer ou sanctionner les mouvements des personnes et des objets. L’exploration minutieuse de ces bouleversements, en contexte camerounais, exige une prise en compte des ressorts historiques y ayant travaillé les dispositifs de commandement et d’assujettissement et leur connexion aux dynamiques globales.

Appendices

Notes

Références

- Abdouraman, H. (2008). Le conflit frontalier Cameroun-Nigeria dans le lac Tchad : Les enjeux de l’île de Darak, disputée et partagée. Cultures & Conflits, 72, [En ligne]. http://conflits.revues.org/17311

- Agier, M. (2003). La main gauche de l’Empire. Ordre et désordres de l’humanitaire. Multitudes, 11(1), 67‑77. https://doi.org/10.3917/mult.011.0067

- Agier, M. (2008). Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire. Paris, France : Flammarion.

- Amilhat-Szary, A.-L. (2015). Qu’est ce qu’une frontière aujourd’hui ? Paris, France : Presses Universitaires de France.

- Batchom, P. (2016a). La guerre civile « transfrontalière » : Note introductive et provisoire sur les fortunes contemporaines de la guerre civile. Politique et Sociétés, 35(1), 103‑123. https://doi.org/10.7202/1035794ar

- Batchom, P. (2016b). La guerre du peuple : De la popularisation de la guerre contre Boko Haram au Cameroun. Études internationales, 47(2‑3), 285‑304. https://doi.org/10.7202/1039547ar

- Beninga, P.-C. (2020). Médias et conflits armés en RCA (Thèse de doctorat, Université Catholique d’Afrique Centrale, Cameroun).

- Béthoux, É. (2000). La prison : recherches actuelles en sociologie. (Note critique). Terrains & travaux, 1(1), 71‑89. https://doi.org/10.3917/tt.001.0071

- Cameroun / Nigeria : vers un accord de gestion harmonisée des frontières. (2016, 13 décembre). La tribune Afrique. Repéré à https://afrique.latribune.fr/politique/integration-regionale/2016-12-13/cameroun-/-nigeria-vers-un-accord-de-gestion-harmonisee-des-frontieres.html

- Chamayou, G. (2013). Théorie du drone. Paris, France : La Fabrique.

- Chantraine, G. (2005). Expériences carcérales et savoirs minoritaires. Pour un regard « d’en bas » sur la sanction pénale. Informations sociales, 127(7), 42‑52. https://doi.org/10.3917/inso.127.0042

- Cohen, C. (2015). Boko Haram, une impossible sociologie politique ? Boko Haram and the impossible political sociology of an armed group. Afrique contemporaine, 255, 75‑92. https://doi.org/10.3917/afco.255.0075

- Combessie, P. (2013). La prison : quelles fonctions ? Les Cahiers français : documents d’actualité, 377, 46-52.

- Deleuze, G. (2018). Les sociétés de contrôle. EcoRev’, 46(1), 5‑12.

- Eyenga, G. M. (2021). Les nouveaux yeux de l’État ? L’introduction de la télésurveillance dans l’espace public à Yaoundé. Cahiers d’études africaines, 244(4), 753‑776. https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.35559

- Eyenga, G. M. (2022). La prison ailleurs. Enquête sur les fonctions de l’enfermement carcéral au Cameroun. Nouvelles perspectives en sciences sociales, 18(1), 331–366. https://doi.org/10.7202/1097501ar

- Faugeron, C. et Le Boulaire, J.-M. (1992). Prisons, peines de prison et ordre public. Revue française de sociologie, 33(1), 3‑32. https://doi.org/10.2307/3322332

- Fitzgerald, D. S. (2020). Remote control of migration : Theorising territoriality, shared coercion, and deterrence. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(1), 4‑22. https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1680115

- Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris, France : Gallimard.

- Fraser, A. et Schliehe, A. (2021). The Carceral City : Confinement and Order in Hong Kong’s Forbidden Enclave. The British Journal of Criminology, 61(3), 587‑606. https://doi.org/10.1093/bjc/azaa087

- Frowd, P. M. (2014). The field of border control in Mauritania. Security Dialogue, 45(3), 226‑241.

- Frowd, P. M. (2020). Producing the ‘transit’migration state : International security intervention in Niger. Third World Quarterly, 41(2), 340‑358.

- Gill, N. (2013). Mobility versus Liberty ? The Punitive Uses of Movement Within and Outside Carceral Environments. Dans D. Moran, N. Gill et D. Conlon (dir.), Carceral Spaces : Mobility and Agency in Imprisonment and Migrant Detention (p. 19‑36). Farnham, Royaume-Uni : Ashgate Publishing.

- Glasmeier, A. K. et Farrigan, T. (2007). The Economic Impacts of the Prison Development Boom on Persistently Poor Rural Places. International Regional Science Review, 30(3), 274‑299. https://doi.org/10.1177/0160017607301608

- Guichonnet, P. et Raffestin, C. (1974). Géographie des frontières. Paris, France : Presses Universitaires de France.

- Hemisphere Africa (réalisateur). (2017, mai 26). #Documentaire : ARROW 8, au coeur d’un RAID anti Boko Haram. Disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=-JdjMOpaj3w

- International Crisis Group. (2016). Cameroun : Faire face à Boko Haram (no 241). Bruxelles, Belgique : International Crisis Group.

- Iocchi, A. (2018). Space of refuge, space of war : Reshaping territorial order in the Lake Chad area. Égypte/Monde Arabe, 18, 17‑30. http://www.cairn.info/revue-egypte-monde-arabe-2018-2-page-17.htm

- IOM, NRC et UNHCR. (2015). Camp Management Toolkit. IOM, NRC et UNHCR.

- Jewkes, Y. (2013). On carceral Space and Agency. Dans D. Moran, N. Gill, et D. Conlon (dir.), Carceral Spaces : Mobility and Agency in Imprisonment and Migrant Detention (p. 127‑132). Farnham, Royaume-Uni : Ashgate Publishing.

- Kobelinsky, C. et Le Courant, S. (2017). La mort aux frontières de l’Europe : Retrouver, Identifier, Commémorer. Paris, France : Le passager clandestin.

- Kobelinsky, C. et Makaremi, C. (2009). Enfermés dehors. Enquêtes sur le confinement des étrangers. Bellecombe-en-Bauges, France : Éditions du Croquant.

- Kojoué, L. (2020). La continuité autoritariste. L’action publique contre le sida comme révélateur des (non)transformations de l’État au Cameroun. International Development Policy | Revue internationale de politique de développement, 12.1, https://doi.org/10.4000/poldev.3276

- Lamarre, J. (2001). La territorialisation de l’espace carcéral. Géographie et cultures, 40, 77‑92. https://doi.org/10.4000/gc.13593

- Lazare-Etien Kouassi : “Le Cameroun est une véritable terre d’hospitalité”. (21 juin 2017). Cameroun Tribune. Repéré à https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/9455/fr.html/lazare-etien-kouassi-le-cameroun- une-veritable-terre-dhospitalite-

- Lefort-Rieu, C. et Minfegue, C. (2021). Quand l’aide internationale renforce la présence de l’État aux marges de son territoire. Le cas de l’assistance aux réfugiés centrafricains à l’Est-Cameroun. Cahiers d’études africaines, 244, 777‑797.

- Magrin, G. et Pérouse de Montclos, M.-A. (2018). Crise et développement. La région du lac Tchad à l’épreuve de Boko Haram. Paris, France : Editions AFD.

- Martensen, K. M. (2020). Review of Carceral State Studies and Application. Sociology Compass, 14(7), e12801. https://doi.org/10.1111/soc4.12801

- Meiners, E. R. (2016). The Trouble with the Child in the Carceral State. Dans E. R. Meiners (dir.), For the Children ? : Protecting Innocence in a Carceral State. Minneapolis, MN : University of Minnesota Press. https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816692750.003.0003

- Minfegue, C. (2020). Espaces (trans) frontaliers,territorialités et conflictualités en Afrique centrale. Cas des bassins frontaliers Est et Sud du Cameroun (Thèse de doctorat, Université Grenoble-Alpes, France et Université Catholique d’Afrique Centrale, Cameroun).

- Mitchelson, M. L. (2012). Research Note–The Urban Geography of Prisons : Mapping the City’s « Other » Gated Community. Urban Geography, 33(1), 147‑157. https://doi.org/10.2747/0272-3638.33.1.147

- Montclos, M.-A. P. de. (2015). Boko Haram et la souveraineté du Nigeria : Une histoire de frontières. Herodote, 159(4), 58‑75. https://www.cairn.info/revue-herodote-2015-4-page-58.htm

- Moran, D., Gill, N. et Conlon, D. (2013). Carceral Spaces : Mobility and Agency in Imprisonment and Migrant Detention. Farnham, Royaume-Uni : Ashgate Publishing.

- Moran, D., Jewkes, Y. (2015). Linking the carceral and the punitive state : A review of research on prison architecture, design, technology and the lived experience of carceral space. Annales de Géographie 702-703, 163-184

- Morelle, M. (2019). Yaoundé carcérale : Géographie d’une ville et de sa prison. Lyon, France : ENS Éditions.

- Namakkal, J. (2021). Unsettling utopia : The Making and Unmaking of French India. New-York, NY : Columbia University Press.

- Ngapout, A. (2021). Lutte contre l’insécurité. L’atout vidéo. Cameroon Tribune no 12270 du 22 janvier 2021, 16.

- Ngoupandé, J.-P. (1997). Chronique centrafricaine 1996-1997 : Le syndrome Barracuda. Paris, France : Éditions L’Harmattan.

- Njeuma, M. Z. (2005). Contributions diplomatiques et administratives à la paix sur la frontière entre le Cameroun et le Nigéria (1885-1992). Dans UNESCO, Des frontières en Afrique du xiie au xxe siècle (p. 160‑185). Paris, France : UNESCO/CISH. Repéré à https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139816

- Onana, B. (2015). Boko Haram : Six drones de marque « ScanEagle » pour renforcer l’action de l’armée. Repéré à https://www.journalducameroun.com/boko-haram-six-drones-de-marque-scaneagle-pour-renforcer-laction-de-larmee/

- Owona, A. (1973). La naissance du Cameroun (1884-1914). Cahiers d’études africaines, 13(49), 16‑36. https://doi.org/10.3406/cea.1973.2724

- Pommerolle, M.-E. (2007). Routines autoritaires et innovations militantes. Politique africaine, 108(4), 155‑172. http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2007-4-page-155.htm

- Présidence de la République du Cameroun (2013). Message du Chef de l’Etat à la Nation à l’occasion de la fin d’année 2013 et du Nouvel An 2014. Repéré à https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/524-message-du-chef- de-l-etat-a-la-nation-a-l-occasion-de-la-fin-d-annee-2013-et-du-nouvel-an-2014

- Présidence de la République du Cameroun (2014). Déclaration de Paul Biya lors de la conférence de presse conjointe des chefs d’État issus à l’issue du sommet de Pars sur la sécurité au Nigéria. Repéré à https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/1099-declaration-de-s-e-paul-biya-lors-de-la-conference-de-presse-conjointe-des-chefs-d-etat-a-l-issue-du-sommet-de-paris-sur-la-securite-au-nigeria

- Présidence de la République du Cameroun (2017). Message de fin d’année 2017 du Chef de l’Etat à la Nation. Repéré à www.prc.cm/fr/actualites/discours/2622-message-de-fin-d-annee-2017-du-chef-de-l-etat-a-la-nation

- Rahola, F. (2007). La forme-camp. Pour une généalogie des lieux de transit et d’internement du présent (S. Guilmault, Trad.). Cultures & Conflits, 68, 31‑50. https://doi.org/10.4000/conflits.5213

- Reliefweb (2013). Le Cameroun prend des mesures contre Boko Haram. Repéré à https://reliefweb.int/report/cameroon/le-cameroun-prend-des-mesures-contre-boko-haram#:~:text=MAROUA%2C%2030%20d%C3%A9cembre%202013%20(IRIN,Haram%20venus%20du%20Nigeria%20voisin.

- Roche, J.-L. (1976). Les objets de l’asile. Bulletin de psychologie, 29(322), 655-665.

- Rodríguez, D. (2006). Forced Passages : Imprisoned Radical Intellectuals and the U.S. Prison Regime. Minneapolis, MN : University of Minnesota Press.

- Saïbou, I. (2006). La prise d’otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad : Une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier. Polis/revue Camerounaise de Science politque, 13(1‑2), 119‑146.

- Saïbou, I. (2010). Les coupeurs de route. Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du lac Tchad. Paris, France : Karthala.

- Sambo, A. (2017). La cohérence des coalitions interrégionales pour lutter contre le terrorisme en Afrique subsaharienne : Cas de la Force multinationale mixte de la CBLT contre la secte Boko Haram. Africa Development / Afrique et Développement, 42(3), 137‑155. https://www.jstor.org/stable/90018138

- Services du Premier Ministre (2017). Communiqué à l’issue du conseil de cabinet du jeudi 27 juillet 2017. Repéré à https://www.spm.gov.cm/site/sites/default/files/CC_07_2017_0.pdf

- Sourna Loumtouang, E. (2019). La guerre vue du ciel : L’usage des drones en terrain africain. A contrario, 29(2), 99‑118. https://doi.org/10.3917/aco.192.0099

- Sourna Loumtouang, E. (2020). La frontière Cameroun–Nigéria à l’épreuve des enjeux de défense et de sécurité (1884-2018) (Thèse de doctorat, Université de Ngaoundere, Cameroun).

- Sumo Tayo, R. (2017). Héritage colonial et gestion des conflictualités des frontières internationales du Cameroun de 1960 à 2008 (Thèse de doctorat, Université de Yaoundé 1, Cameroun).

- Turnbull, S., Martel, J., Parkes, D. et Moore, D. (2018). Introduction : Critical Prison Studies, Carceral Ethnography, and Human Rights : From Lived Experience to Global Action. Oñati Socio-Legal Series, 8(2), 174‑182. https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1032

- UNHCR. (2021). Cameroon : Statistiques des personnes relevant de la compétence du HCR – Octobre 2021. UNHCR.

- UNHCR. (2023). Cameroun : Qui fait quoi ? Où ? – Global (décembre 2023). UNHCR.

- van Houtum, H. (2010). Human Blacklisting : The Global Apartheid of the EU’s External Border Regime. Environment and Planning D : Society and Space, 28(6), 957‑976. https://doi.org/10.1068/d1909

- Weizman, E. (2007). The Politics of Verticality. Londres, Royaume-Uni : Verso.

List of figures

Figure 1

Localisation des camps de réfugiés au Cameroun