Abstracts

Résumé

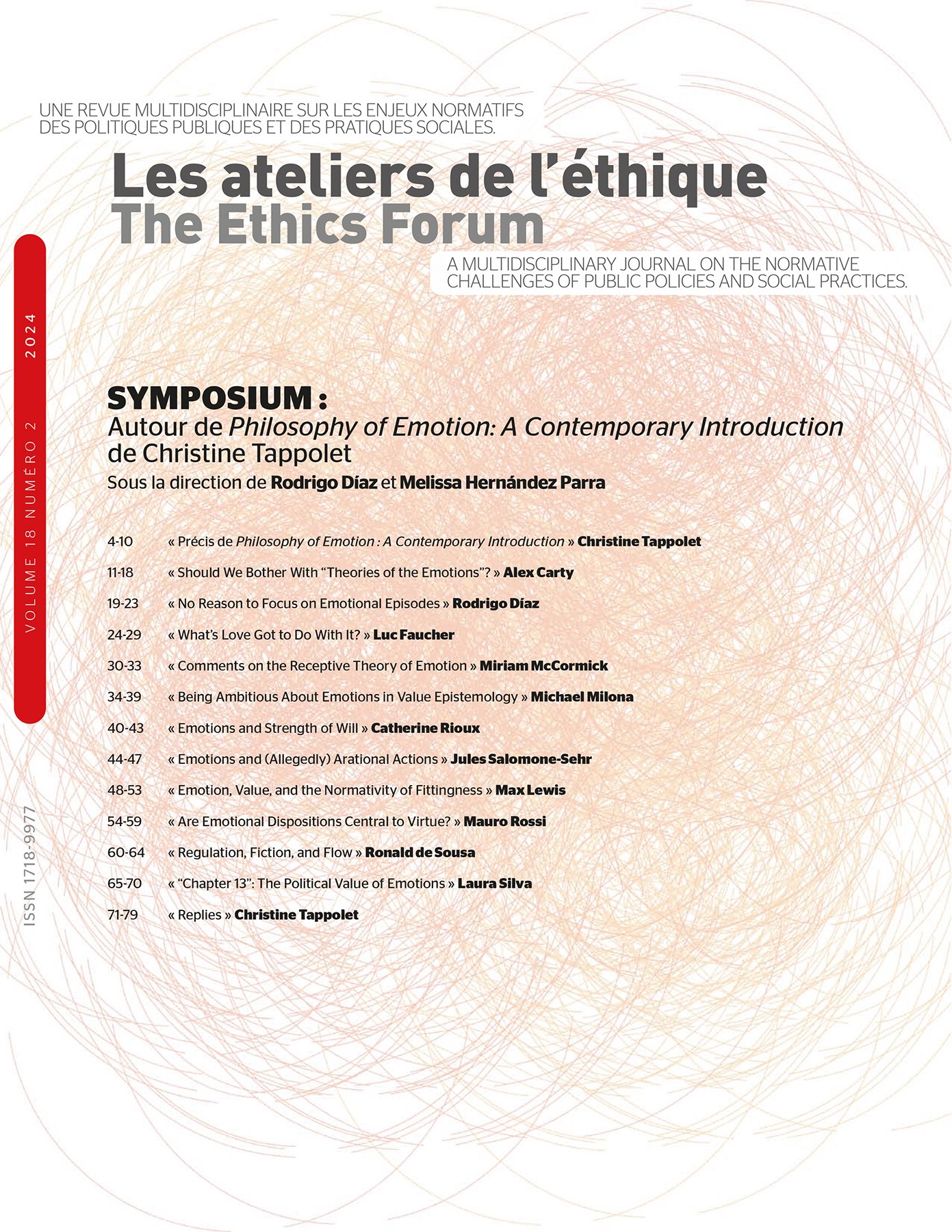

Qu’est-ce qu’une émotion? Quels sont les bénéfices et les dangers que représentent les émotions? Peut-on réguler nos émotions? Voici les questions principales auxquelles le livre Philosophy of Emotion: A Contemporary Introduction cherche à répondre. Cet article consiste en un bref résumé des thèses et arguments présentés dans ce livre. La structure générale du livre et les éléments principaux de chaque chapitre sont explicités.

Abstract

What are emotions? What are their advantages and their dangers? Can one regulate one’s emotions? These are the main questions the book Philosophy of Emotion: A Contemporary Introduction tries to answers. This present text consists in a brief summary of the claims and arguments proposed in that book. The overall structure of the book is made explicit and the main elements of each chapter are spelled out.

Article body

Encore un livre sur les émotions, dira-t-on! Ce qui m’a motivée à accepter l’invitation à écrire cette introduction à la philosophie des émotions, après avoir publié déjà deux livres sur les émotions (Tappolet, 2000; 2016), était en partie l’envie d’explorer d’autres questions que celles qui m’étaient familières. Je pense par exemple aux questions liées à l’interaction entre art et émotions. Mais la plus grande motivation était de montrer que les émotions ne jouent pas seulement un rôle négatif dans nos vies. Encore trop souvent, on entend dire qu’un débat ou une décision était trop émotionnel, comme si cela invalidait le débat ou la décision en question. Mon espoir était de lutter contre cette mentalité en la critiquant de la manière la plus claire mais aussi la plus nuancée possible. Mais évidemment, j’avais aussi envie de rédiger un texte introductif, à la fois accessible et attrayant, susceptible de montrer au novice l’importance de ce domaine de recherche.

Il y a des raisons de penser que le meilleur moyen pour introduire une personne à un nouveau domaine de recherche consiste à la plonger dans les débats qui animent ce domaine, l’invitant à prendre position au sein de ces débats. Pour ce faire, il s’agit non pas de présenter un survol théorique aussi neutre que possible, mais de défendre un point de vue. C’est le parti pris que j’ai adopté. Il en résulte un livre argumentatif, présentant une conception nouvelle des émotions, qui met l’accent sur l’influence positive des émotions, mais aussi sur la possibilité de les éduquer.

Le livre est divisé en quatre parties. La première d’entre elles vise principalement à présenter les concepts centraux en philosophie des émotions et, plus généralement, en science des émotions. Les trois parties qui suivent traitent chacune de l’une des trois questions principales en philosophie des émotions, soit la question de l’essence des émotions, la question normative visant à savoir dans quelle mesure les émotions sont bonnes ou mauvaises pour nous, et finalement la question de la régulation des émotions.

Partant du constat que nous sommes pour la plupart ambivalents à l’égard des émotions, que nous les considérons comme cruciales pour une vie épanouie tout en nous méfiant de leur potentielle irrationalité, le chapitre 1 cherche à savoir comment les philosophes se sont positionnés. C’est pourquoi le livre débute avec un bref survol historique de la philosophie des émotions, qui nous mène de Platon et Aristote jusqu’à Kant, en passant par les stoïciens, Thomas d’Aquin, Descartes et Hume. Ce survol montre clairement que les trois questions mentionnées ci-dessus, soit la question de l’essence, celle de la normativité et celle de la régulation, sont centrales en philosophie des émotions. Ce chapitre pose aussi la question suivante : comment comprendre la relation entre philosophie des émotions et sciences des émotions? La thèse défendue est que même si la question normative peut être considérée comme étant à proprement parler de nature philosophique, la réflexion qu’elle suscite ne peut pas davantage faire abstraction des résultats empiriques concernant les émotions que la discussion de la question de l’essence ou celle de la normativité.

Le chapitre 2 vise à débroussailler le terrain affectif en discutant des traits souvent envisagés comme étant des caractéristiques distinctives des émotions. On peut penser au ressenti et à la force motivationnelle, entre autres. Les principales distinctions entre états affectifs, notamment celle entre épisode émotionnel et disposition émotionnelle, y sont aussi présentées. La thèse centrale qui se dégage est qu’un épisode de l’une ou l’autre des émotions paradigmatiques –la peur, le dégoût, la colère, la tristesse ou la joie – implique au moins typiquement cinq éléments : un ressenti, une motivation, un objet intentionnel sur lequel l’émotion porte (comme l’ours dont on a peur), une évaluation de cet objet intentionnel (comme l’évaluation de quelque chose comme étant dangereux) ainsi qu’un objet dit « formel » (comme le danger dans le cas de la peur). De plus, ces épisodes sont typiquement, mais pas nécessairement, d’une durée relativement brève. En cela, les épisodes émotionnels se distinguent des dispositions émotionnelles, comme la disposition à ressentir de la peur lorsqu’on rencontre un ours, qui nous caractérise pendant de longues périodes de vie sinon la vie entière.

Le chapitre 3 se penche sur une question qui a intéressé à la fois les philosophes et les scientifiques : les émotions sont-elles des constructions sociales, comme le sont l’argent ou le genre, ou plutôt des phénomènes naturels inscrits dans nos gènes et résultant de la sélection naturelle? Selon le déterminisme biologique, les émotions (ou au moins une partie d’entre elles, celles dites « basiques ») sont des adaptations qui ont permis à nos ancêtres de répondre de manière efficace à des défis récurrents, comme la présence de prédateurs. Pour les constructionnistes sociaux, par contre, les émotions sont le produit de nos pratiques sociales. Selon une version importante de cette seconde approche, les émotions sont des ensembles de réponses coordonnées, que l’on adopte pour se conformer inconsciemment à un rôle social transitoire, correspondant à un scénario socialement transmis, spécifiant quel ensemble de réponses est adéquat selon le contexte. La conclusion qui s’impose en examinant les arguments de part et d’autre est que les émotions que nous ressentons sont façonnées à la fois par la nature et la culture, mais il reste difficile de savoir comment ces forces interagissent. Ce qu’il faut retenir, toutefois, c’est que les déterministes biologiques comme les constructionnistes admettent que les émotions sont largement plastiques, ce qui ouvre la possibilité d’une éducation des émotions.

La seconde partie du livre se tourne vers la question de l’essence. La thèse défendue dans cette partie est que les théories les plus prometteuses considèrent les émotions comme des représentations évaluatives. Chacun des trois chapitres constituant cette partie examine l’une des trois approches théoriques les plus importantes. Le premier, soit le chapitre 4, traite de l’approche selon laquelle les émotions sont des sortes de sensations. Selon la version la plus connue de cette approche, que l’on doit à Williams James (1884), les émotions sont des sensations corporelles causées par la perception (ou le souvenir ou simplement l’idée) d’un fait. Pour James, avoir peur d’un ours que j’aperçois devant moi consiste ainsi à ressentir les changements corporels que cause la perception de l’ours. Le problème principal de cette approche est qu’elle ne parvient pas à rendre compte du fait que les émotions ont des objets intentionnels, dans le sens qu’elles portent sur quelque chose. En effet, on a peur d’un chien ou d’un ours, on est en colère contre son voisin, on admire un artiste, alors que les sensations corporelles qui accompagnent ces émotions ne portent pas sur ce genre d’objets. Soit les sensations corporelles sont dépourvues d’un objet intentionnel, soit elles portent sur les changements corporels.

Le chapitre 5 aborde les théories selon lesquelles l’essence des émotions est motivationnelle. Selon la version la plus influente de cette approche, développée par Nico Frijda (1986), les émotions sont constituées par des tendances à l’action associées à des fins particulières. La colère, par exemple, consiste en la tendance à attaquer, insulter, médire, etc., dans le but de regagner le contrôle et, plus généralement, de se débarrasser d’un obstacle. Le défi principal pour l’approche motivationnelle est de montrer que toutes les émotions sont accompagnées de motivations. Cela semble douteux quand on pense à des émotions comme l’admiration ou la joie, qui ne semblent pas nécessairement liées à des motivations. De plus, ces théories ont aussi du mal à rendre compte des objets intentionnels des émotions. Les tendances à l’action, comme la tendance à courir, n’ont pas, en soi, d’objets intentionnels. Si on comprend par contre les motivations en termes de désirs, comme le désir de se mettre à l’abri de l’ours auquel on fait face ou plus généralement d’échapper à un danger, l’objet intentionnel ne sera pas l’ours, mais le fait de se mettre à l’abri de l’ours ou le fait d’échapper à un danger.

Le dernier chapitre de cette partie, le chapitre 6, discute l’approche selon laquelle les émotions consistent en des évaluations. La théorie dite « jugementaliste », défendue notamment par Martha Nussbaum (2001), postule que les émotions sont des jugements évaluatifs, la peur que je ressens envers l’ours consistant à juger que l’ours est dangereux. Selon une autre approche, les émotions ne seraient pas des jugements évaluatifs, mais des expériences perceptuelles évaluatives. De tels états mentaux ne nécessitant pas la possession de concepts évaluatifs, cette approche est préférable à la théorie jugementaliste. Ainsi, il serait possible d’avoir peur, et donc d’avoir une perception affective d’une chose comme dangereuse, sans posséder le concept de danger.

Ce chapitre constitue le coeur du livre, car c’est là que je défends l’idée selon laquelle les émotions sont, comme l’affirme la théorie dite « perceptuelle », des représentations évaluatives. Toutefois, les émotions se distingueraient des expériences perceptuelles. Plus précisément, comme les émotions dépendent de « bases cognitives » – la perception de l’ours dans le cas de la peur d’un ours –, elles ne peuvent pas être conçues comme étant à strictement parler des perceptions. Bien que n’étant pas des expériences perceptuelles, les émotions sont tout de même des représentations non conceptuelles, qui nous informent au sujet de ce qui est dangereux, dégoûtant, admirable, etc., ces représentations ne se situant simplement pas à la périphérie de l’architecture cognitive. Un des avantages de cette théorie, que j’appelle « réceptive », est que, contrairement aux théories faisant intervenir les sensations ou les motivations, elle n’a aucune peine à rendre compte des objets intentionnels que l’on attribue intuitivement aux émotions. L’ours dont j’ai peur est l’objet qui est représenté comme dangereux. Plus généralement, la théorie réceptive retient les avantages de la théorie perceptuelle tout en permettant de rendre compte des différences entre émotions et perceptions sensorielles.

La troisième partie du livre est consacrée à la question suivante : dans quelle mesure les émotions sont-elles bonnes ou mauvaises pour nous? Les deux premiers chapitres de cette partie examinent l’affirmation selon laquelle les émotions nuisent à la rationalité, que celle-ci soit théorique (chapitre 7) ou pratique (chapitre 8). La thèse défendue au chapitre 7 est que même si les émotions biaisent parfois notre jugement, elles sont capables de conférer de la justification épistémique à nos croyances évaluatives. Ainsi, la croyance qu’une chose est dangereuse serait prima facie justifiée, parce que basée sur la peur. Dans la mesure où un individu n’a pas de raison de penser que cette peur ne l’induise en erreur, sa croyance serait ultima facie justifiée. Contre l’objection qui affirme que les émotions n’ont pas de pouvoir justificatif parce qu’elles dépendent elles-mêmes de raisons susceptibles de les justifier, il est avancé que, bien que reposant sur des bases cognitives, les émotions sont justifiées par défaut, dans le sens que l’on peut leur faire confiance pour autant qu’on n’ait pas de raisons de penser qu’elles nous induisent en erreur.

Le chapitre 8 discute de l’incidence de nos émotions sur la rationalité de nos actions. Il examine d’abord le cas des actions dites « arationnelles », soit des actions exprimant des émotions et qui semblent intentionnelles sans toutefois être accomplies pour une raison (par exemple exprimer sa haine en perçant les yeux d’un ennemi sur une photographie). Puis il se tourne vers le cas des actions dites « akratiques », soit des actions libres et intentionnelles, entreprises en dépit du jugement qu’il y a des raisons décisives de ne pas accomplir cette action. La thèse générale qui se dégage de ce chapitre est que, du fait de leur contenu représentationnel, les émotions permettent d’expliquer à la fois les actions arationnelles et les actions akratiques. En tant que représentation de son ennemi comme haïssable, la haine de l’agent explique que ce dernier a une raison apparente de s’en prendre à une photographie, alors qu’il nierait certainement avoir une telle raison. De la même manière, les émotions ne font pas que causer des actions akratiques; elles peuvent aussi les expliquer, grâce à leur contenu évaluatif. En cas de peur, la perception du danger, une caractéristique qui constitue en une raison d’agir, explique l’action, même si cette action va à l’encontre du meilleur jugement de l’agent.

Le chapitre 9, qui fait un détour par la métaéthique, s’attèle à la tâche de spécifier ce en quoi consistent les propriétés évaluatives qui semblent représentées par les émotions. Sont-elles entièrement subjectives, comme l’affirme la thèse selon laquelle le caractère admirable d’une chose se réduit au fait qu’un observateur ressent de l’admiration à son égard, ou sont-elles objectives? Selon la conception défendue, les théories les plus prometteuses ne cherchent pas à réduire les propriétés évaluatives à un type de réaction émotionnelle. Elles affirment plutôt qu’une propriété comme celle d’être admirable est entièrement objective, bien qu’intimement liée à nos émotions, puisque le concept qui désigne cette propriété est inextricablement lié à celui d’admiration.

Le dernier chapitre de cette partie, le chapitre 10, est consacré au rôle des émotions en éthique. Plus particulièrement, est-ce que, comme l’affirmait Aristote, les émotions sont nécessaires aux traits de caractère vertueux, tels que la bienveillance ou l’honnêteté? Selon une réponse positive à cette question, les vertus morales comportent des dispositions à ressentir des émotions ajustées à la réalité. La thèse qui est défendue dans ce chapitre est celle selon laquelle les dispositions émotionnelles ne constituent pas seulement un des éléments de ces traits de caractère, mais forment au contraire le coeur des vertus, la disposition à ressentir une émotion de sympathie, par exemple, étant centrale à la vertu de la compassion.

La quatrième et dernière partie du livre porte sur la question de savoir dans quelle mesure et comment les émotions que nous ressentons peuvent-elles être modifiées. Plus précisément, les deux chapitres constituant cette partie montrent comment l’art peut influencer nos émotions. Le chapitre 11, qui est consacré à la régulation des émotions par la musique, discute des différents effets que l’écoute de la musique peut avoir sur nos émotions. L’une des thèses qu’aborde cette discussion est que l’émotion qui consiste à être ému, une émotion positive qui consiste à être frappé par la valeur qu’exemplifie une chose, est typiquement suscitée par la musique dite triste. En effet, c’est souvent le contraste de la valeur en question avec un contexte négatif qui favorise une réaction de ce type. Ainsi, être ému à l’écoute d’un passage musical consisterait à être frappé par la beauté de ce passage, beauté qui ressortirait d’autant plus qu’elle contraste avec la tristesse exprimée par la musique. Comme être ému est une émotion positive, on peut dès lors comprendre pourquoi tant de personnes apprécient la musique triste. Par ailleurs, le chapitre explore l’idée selon laquelle l’écoute de la musique peut induire un état émotionnel de « flow », qui consiste en une sorte d’émotion de joie que l’on ressent en pratiquant certaines activités.

Le chapitre 12 se demande s’il est possible non pas seulement de réguler nos émotions en fonction d’un but arbitraire que l’on se donne, comme celui de ressentir plus d’émotions positives, mais de les éduquer. L’éducation des émotions peut être définie comme un processus qui vise à ce que seules des émotions appropriées, qui sont ajustées à la réalité, soient ressenties. Le moyen le plus fondamental pour arriver à un tel résultat consiste non pas à ajuster chacune de nos réponses émotionnelles, une à une, mais à travailler nos dispositions émotionnelles. La thèse centrale de ce chapitre est que les oeuvres de fiction sont susceptibles d’avoir les mêmes effets que le monde réel sur nos dispositions émotionnelles. Nos dispositions émotionnelles sont calibrées en fonction de trois types de processus : a) le conditionnement classique, par exemple apprendre à avoir peur d’un stimulus neutre quand ce stimulus est présenté avec un stimulus aversif; b) l’apprentissage social, qui passe par l’observation des réactions émotionnelles d’autrui; c) l’apprentissage par instruction, quand la disposition à ressentir une émotion dépend des informations que l’on reçoit. Or, à bien y penser, on s’aperçoit que ces processus d’apprentissage peuvent résulter de la fréquentation d’oeuvres de fiction. Par exemple, un objet fictif neutre, comme une poupée, peut être associé à une réaction négative ressentie par empathie, par exemple quand la poupée fait souffrir un personnage dans la fiction. Quoi qu’il en soit, une mise en garde est de mise : l’influence de la fiction n’est pas plus fiable que celle du monde réel. En effet, selon le type d’oeuvres que l’on fréquente, mais aussi selon le type de personnes de notre entourage, rien n’empêche que les dispositions émotionnelles que l’on acquiert entraînent des émotions largement inappropriées, comme des peurs phobiques. Mieux vaut choisir ses amis et ses lectures avec soin, et surtout, espérer être chanceux!

Le chapitre 13, qui n’existe malheureusement pas, aurait peut-être permis de spécifier comment s’y prendre pour choisir ses amis. En effet, un des thèmes que je regrette de ne pas avoir traités est celui du rôle sociopolitique des émotions. Ce vaste champ de questions, allant de l’influence des émotions sur les conceptions et actions politiques à l’incidence souvent problématique des normes sociales qui dictent les émotions que nous devons ressentir, en passant par ce qui constituerait une injustice proprement émotionnelle, me semblait encore trop peu structuré pour pouvoir faire l’objet d’un chapitre introductif. Heureusement, c’est un domaine qui, comme le montre Laura Silva dans son commentaire, prend rapidement forme.

Appendices

Bibliographie

- Frijda, Nico H., The Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

- James, William, « What Is an Emtion? », Mind, vol. 9, n°34, 1884, p. 188-205.

- Nussbaum, Martha C., Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

- Tappolet, Christine, Emotions et valeurs, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.

- Tappolet, Christine, Emotions, Values, and Agency, Oxford, Oxford University Press, 2016.