Abstracts

Résumé

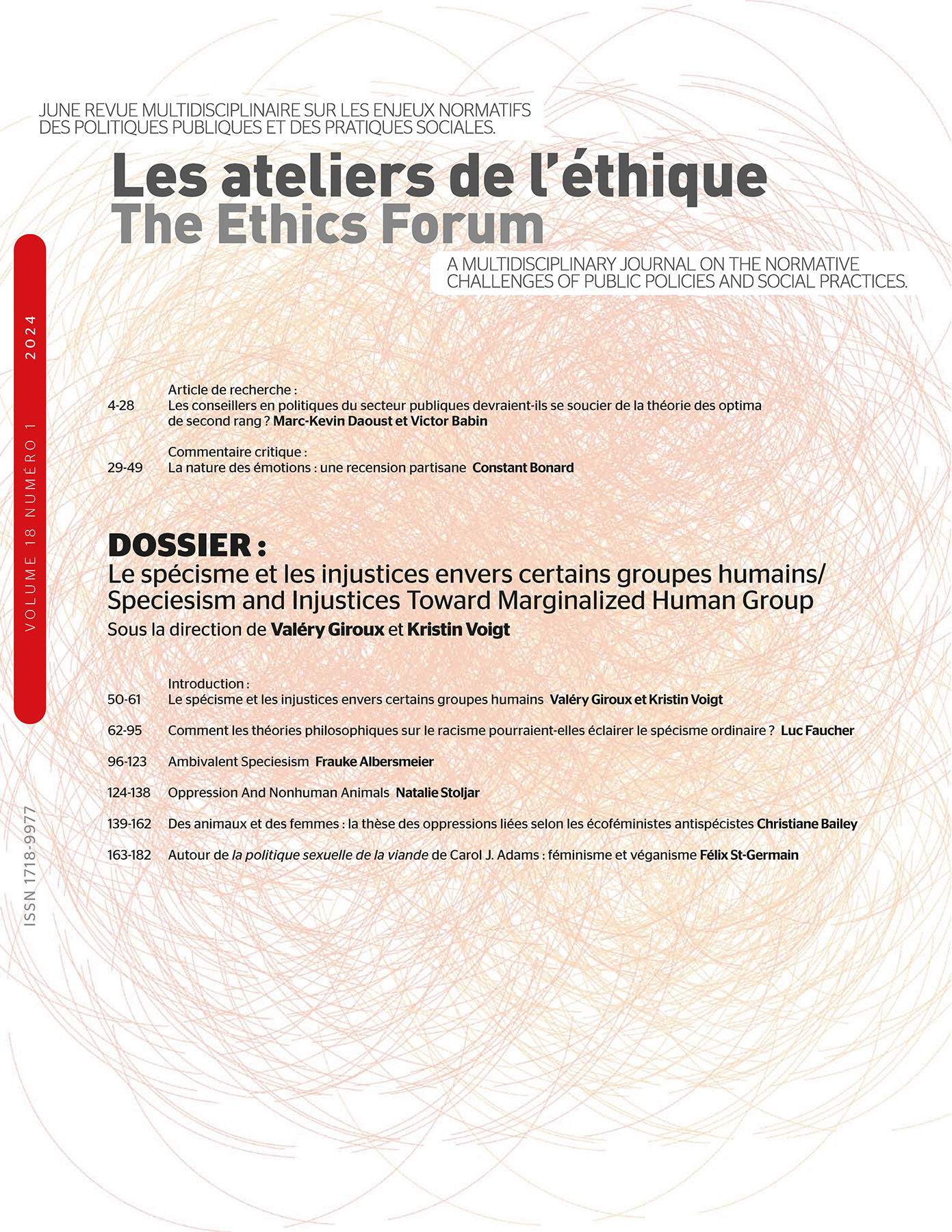

Cet article développe la thèse selon laquelle l’oppression des femmes et celle des autres animaux sont profondément interconnectées. Selon les écoféministes antispécistes, plusieurs oppressions humaines sont liées à la domination considérée naturellement juste des humains sur les autres animaux. Cette thèse va plus loin que l’approche analogique qui repose sur l’affirmation selon laquelle le spécisme est analogue au racisme et au sexisme parce qu’il s’agit d’une discrimination injuste fondée sur des critères moralement arbitraires. Au-delà des rapports analogiques entre ces oppressions, il existe des liens matériels, culturels, sociologiques, historiques, psychologiques et idéologiques entre l’oppression des animaux et celle des êtres humains, notamment des femmes. Ces analyses des écoféministes antispécistes sont désormais appuyées par plusieurs études empiriques en psychologie morale et sociale. Des considérations sociologiques et historiques révèlent que la cause animale est largement un mouvement de femmes méprisé pour des raisons souvent sexistes et qu’il existe une division genrée de la violence et du care envers les animaux. Par conséquent, nous avons de bonnes raisons de penser que la libération des femmes et celle des animaux sont reliées à plusieurs égards et qu’un mouvement écologiste prenant au sérieux les perspectives féministes devrait être plus sensible au sort des animaux – et inversement.

Abstract

This paper develops the thesis according to which the oppression of women and other animals are deeply interconnected. According to antispeciesist ecofeminists, many forms of human oppression are related to the domination considered “naturally just” of humans over other animals. This thesis goes beyond asserting that speciesism is analogous to racism and sexism because it is an unjust discrimination based on morally arbitrary criteria. Beyond the analogical relationships between these oppressions, there are material, cultural, sociological, historical, psychological and ideological links between the oppression of animals and that of human beings, particularly women. These analyses of antispeciesist ecofeminists are now supported by empirical studies on the links between different oppressions in moral and social psychology. Sociological and historical considerations also indicate that the animal rights movement is largely a women’s movement, dismissed for reasons that are often sexist and that there is a gendered division of violence and care towards animals. Consequently, we have reasons to believe that the liberation of women and the liberation of other animals are intertwined in various respects, and that an environmental movement that takes women’s perspectives seriously should be more sensitive to the plight of animals – and vice versa.

Article body

1. L’APPROCHE ANALOGIQUE ET LA THÈSE DES OPPRESSIONS LIÉES[1]

Chez Peter Singer, l’auteur qui a le plus contribué à populariser le concept de spécisme, les liens entre le spécisme et les autres discriminations comme le sexisme ou le racisme sont principalement basés sur un raisonnement par analogie. Le sexisme et le spécisme sont des formes d’oppressions injustifiables parce qu’elles s’appuient sur des caractéristiques moralement arbitraires comme l’appartenance à un certain groupe biologique ou social. C’est un argument analogique qui est présenté dans La libération animale (1975) pour condamner le spécisme, que Singer définit comme « un préjugé ou un biais en faveur des intérêts des membres de notre propre espèce » :

Les racistes violent le principe d’égalité en donnant un plus grand poids aux intérêts des membres de leur propre race quand un conflit existe entre ces intérêts et ceux de membres d’une autre race. Les sexistes violent le principe d’égalité en privilégiant les intérêts des membres de leur propre sexe. De façon similaire, les spécistes permettent aux intérêts des membres de leur propre espèce de prévaloir sur les intérêts supérieurs des membres d’autres espèces. Le schéma est le même dans chaque cas.

Singer 2012, p. 76-77

Formellement, le spécisme serait analogue aux autres discriminations injustifiées que nous condamnons. Il s’agirait de discriminer arbitrairement des individus en fonction de leur appartenance à un certain groupe biologique ou social[2].

Sans contester l’existence d’analogies formelles entre le spécisme, le sexisme et le racisme (c’est-à-dire leur arbitraire moral commun), s’en tenir à de tels liens conceptuels ne permet pas de bien comprendre les relations complexes entre l’oppression des autres animaux, des femmes et d’autres groupes humains marginalisés. Les travaux des écoféministes antispécistes depuis les années 1990 ont permis de réfléchir aux multiples façons dont le suprémacisme humain et la violence supposée légitime sont liés aux diverses formes d’oppressions humaines. Il ne s’agit pas d’identifier une oppression originelle de laquelle toutes les autres découlent ou de hiérarchiser les luttes, mais d’étudier les façons dont différentes formes d’oppression s’alimentent et se renforcent mutuellement.

La thèse selon laquelle les oppressions spécistes et sexistes sont liées a été critiquée, notamment par Alasdair Cochrane. Dans le chapitre sur le féminisme dans son ouvrage An Introduction to Animals and Political Theory, Cochrane énumère plusieurs objections à la thèse des oppressions liées. Nous nous concentrerons ici sur celle voulant qu’il n’existe pas de liens nécessaires entre le sexisme et le spécisme :

Les personnes végétariennes peuvent certainement être misogynes. [Et] les femmes pourraient gagner du pouvoir politique et économique tout en continuant à manger de la viande. […] Je réfute l’affirmation de certaines féministes selon laquelle l’oppression des femmes et celle des animaux sont liées, et donc que leur libération est interdépendante. […] Elles n’ont pas prouvé que leur oppression est intrinsèquement liée. Il est parfaitement possible d’imaginer des communautés où les animaux sont libérés, mais où les femmes sont opprimées ; et même d’imaginer des communautés où les femmes sont libérées, mais où les animaux sont opprimés. En pratique, la libération d’un groupe n’implique pas la libération de tous·tes.

Cochrane, 2010, p. 121-123, traduction libre[3]

En affirmant qu’il n’existe pas de « connexion intrinsèque » entre la libération animale et l’émancipation des femmes, Cochrane conteste la thèse des oppressions liées avancée par les écoféministes antispécistes. Le fait que l’on puisse imaginer sans contradiction logique un monde dans lequel les femmes sont encore opprimées, mais où les autres animaux ne sont plus exploités ou, inversement, un monde dans lequel les femmes sont libérées mais les autres animaux encore asservis suffirait à démontrer qu’il n’existe pas de lien nécessaire entre l’oppression des femmes et celle des autres animaux. Cochrane va même plus loin en affirmation que ceci signifie qu’en pratique, la libération des un·es ne dépend pas de la libération des autres.

Je pense que Cochrane fait fausse route sur deux points. Premièrement, il se trompe quand il soutient que la simple possibilité d’imaginer une chose sans l’autre démontre que nous n’avons aucune raison de penser qu’en pratique, la libération d’un groupe est liée à celle d’un autre. Deuxièmement, il a tort quand il attribue aux écoféministes antispécistes l’idée voulant qu’il existe des liens nécessaires entre les oppressions. La thèse qu’elles défendent réellement est plus modérée et beaucoup plus plausible que celle que leur attribue Cochrane, comme je le soutiendrai dans cet article.

Les mondes décrits par Cochrane sont certainement imaginables, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils soient plausibles. On peut parfaitement imaginer un monde où tous les habitant·es des pays industrialisés acceptent de leur propre chef de réduire leur empreinte écologique, parvenant ainsi à renverser la crise écologique sans aucune contrainte ni intervention de l’État, mais il serait exagéré d’en conclure qu’il s’agit d’une solution plausible aux problèmes qui affligent la planète et ses habitant·es. Il serait encore plus exagéré de conclure, à partir de ce simple exercice d’imagination, que la résolution de la crise écologique ne dépend pas en pratique d’aucune forme de contrainte ou d’intervention de l’État. Le fait que l’on puisse imaginer une chose sans l’autre nous renseigne très peu sur ce qui est plausible ou sur ce qui a de bonnes chances de réussir en pratique. Par conséquent, Cochrane outrepasse très clairement les limites des conclusions que l’on peut tirer de son expérience de pensée.

Cochrane fait également erreur en interprétant la thèse des oppressions liées comme si elle relevait d’une logique ou d’une métaphysique postulant des liens nécessaires et des connexions intrinsèques entre les oppressions. Pour bien l’expliquer, nous allons nous tourner vers les différentes interprétations de la logique de la domination formulées par les écoféministes.

2. LA LOGIQUE DE LA DOMINATION DANS LES ANALYSES ÉCOFÉMINISTES

Les écoféministes[4] s’opposent typiquement à ce qu’elles appellent « la logique de la domination ». Selon Karen Warren (2015), cette logique est caractérisée par deux croyances centrales : « les humains sont supérieurs aux non humains » et « la supériorité justifie la subordination ». Cette logique de la domination est constituée d’une série de dualismes hiérarchiques qui opposent les hommes et les femmes, les humains et les autres animaux, la culture et la nature, la raison et les émotions, l’intellect et l’instinct, la production et la reproduction, le public et le privé, la liberté et les déterminismes biologiques, la transcendance et l’immanence, etc. Le premier terme de chacun de ces dualismes est systématiquement valorisé et le second, dévalorisé.

Au sein du féminisme, il existe diverses interprétations de la logique de la domination et plusieurs recommandations quant à la façon de la combattre. D’une part, le féminisme culturel ou spiritualiste a cherché à revaloriser les activités et les valeurs considérées typiquement féminines ou traditionnellement dévolues aux femmes : le travail domestique et le soin des autres (enfants, adultes, vieillards, malades, etc.), lequel exige l’empathie et l’attention aux besoins, aux émotions, aux corps, aux relations, à la vulnérabilité, à la dépendance, etc.

Cette approche a parfois tendance à renforcer la connexion femme-nature et à revaloriser les deux plutôt qu’à dépasser le dualisme nature/culture ou raison/émotion. Plusieurs mobilisations de femmes au nom de la protection de l’environnement et du monde non humain ont emprunté cette voie. La première anthologie écoféministe, Reclaim the Earth (1983), relate les propos d’une femme maorie : « La terre est ma Mère. Je ne peux pas la vendre – si je le fais, je vends une partie de moi. » (traduction libre) Si on conçoit les femmes comme étant essentiellement liées à la nature et au monde non humain, on pourrait vouloir défendre l’existence de liens nécessaires entre les oppressions impliquées.

Cependant, cette perspective est loin de faire l’unanimité parmi les écoféministes, et encore moins au sein du mouvement féministe en général : l’appel au sacré et à des justifications ancrées dans des cosmogonies non occidentales (Gaïa, Pachamama, etc.) provoquent l’incompréhension d’une part des féministes occidentales, mal à l’aise face aux appels à la spiritualité pour défendre la nature et sceptiques de la revalorisation des rôles féminins traditionnels (mère, éducatrice, nourricière, soignante, etc.). Plusieurs ont accusé cette forme d’écoféminisme d’être essentialiste, de « trafiquer des stéréotypes patriarcaux » (Janet Biehl[5]) et même de « nier la pleine humanité des femmes » (Luc Ferry[6]). Pour une analyse des accusations d’essentialisme et des réponses à cette critique, voir Carlasse (2016) et Leroy (2020)[7].

À l’opposé, certaines féministes ont plutôt rejeté leur association au corps, aux émotions, aux animaux et à la nature et ont réclamé leur pleine appartenance au groupe dominant, à la rationalité, la culture, etc. Il s’agit de s’émanciper en clamant son appartenance au groupe supérieur et de dénoncer son association aux caractéristiques infériorisées. Selon Ynestra King (1989, p. 22-23), c’est la position majoritairement adoptée par les féministes libérales, socialistes ainsi qu’existentialistes. Val Plumwood reproche notamment à Simone de Beauvoir de concevoir la libération des femmes comme un arrachement à la nature, une émancipation des tâches domestiques et de care et un renforcement de notre domination sur les autres animaux[8]. Plumwood appelle « l’identité du maître » la mentalité endossée par celles qui cherchent à s’identifier avec la partie supérieure du dualisme hiérarchique.

À la différence de ces deux tendances, associées respectivement au féminisme culturel et spiritualiste et au féminisme libéral, d’autres encore ont cherché une troisième voie en s’attaquant plutôt à la logique de la domination elle-même et aux dualismes qui la sous-tendent. Il s’agit de refuser de voir les différences de façon binaire et de s’opposer à l’idée d’une domination « naturellement juste » d’une sphère sur l’autre. C’est cette troisième voie qu’empruntent généralement les écoféministes antispécistes comme Greta Gaard, Lori Gruen et Carol Adams qui soutiennent que la communauté de destin et la solidarité entre les femmes, les peuples autochtones, les groupes racisés, les personnes en situation de handicap et les autres animaux sont le résultat de l’histoire commune du patriarcat, de la suprématie blanche, du colonialisme, du capacitisme et de la suprématie humaine qui a assimilé certains humains à des animaux pour mieux les dominer. Il ne s’agit pas ici d’une thèse métaphysique sur la « nature » ou l’« essence » des femmes et des animaux, mais d’une analyse critique des représentations, des mécanismes et des institutions qui facilitent et encouragent l’oppression, l’exploitation et la discrimination de certains individus au bénéfice des autres.

Selon les écoféministes antispécistes, l’oppression des animaux facilite et encourage la violence et la domination envers les humains notamment parce qu’elle fournit les conditions matérielles, sociales et idéologiques de l’oppression des membres de groupes humains infériorisés et marginalisés. Parce qu’elles sont jugées « autres », différentes, et moins rationnelles ou moins autonomes que les membres des groupes pris comme références à partir desquelles des comparaisons peuvent être faites, ces personnes sont « déshumanisées » ou « animalisées » : elles sont placées à un échelon inférieur sur l’échelle des êtres.

Comme l’expliquent Lori Gruen et Carol Adams (2014, p. 1), « l’écoféminisme aborde les différentes façons dont le sexisme, l’hétéronormativité, le racisme, le colonialisme et le capacitisme sont influencés par le spécisme et le soutiennent, et comment l’analyse des façons dont ces forces se croisent peut produire des pratiques moins violentes et plus justes » (traduction libre).

Dans son article « Linking Sexism and Speciesism », Jason Wyckoff répond à l’objection de Cochrane en distinguant plusieurs sens de la thèse des oppressions liées. On peut d’abord soutenir qu’il existe : 1) une connexion causale contingente, de sorte qu’une forme d’oppression a eu historiquement tendance à renforcer l’autre ; 2) des conditions matérielles et sociales communes, de sorte que l’existence de l’une facilite l’existence de l’autre ; 3) des liens normatifs ou idéologiques (si les justifications de l’une sont acceptées, celles de l’autre le seront probablement aussi) ; 4) un rapport d’implication logique ou analytique – si les femmes sont opprimées, alors les animaux le seront également, et vice-versa (Wyckoff, 2014, p. 724). Tandis que Cochrane interprète la thèse des oppressions liées en ce quatrième sens, c’est-à-dire comme un lien logique, ce sont plutôt les trois premiers sens qu’on retrouve dans les travaux des écoféministes antispécistes.

Carol Adams souligne elle-même que les liens qu’elle établit entre les femmes et les animaux ne sont pas nécessaires : « Dans The Sexual Politics of Meat, je dis que les connexions entre les femmes et les animaux que je retrace sont contingentes et historiques. » (2010, p. 304, traduction libre) Les écoféministes antispécistes ne défendent généralement pas la thèse selon laquelle il existerait un lien naturel entre « la féminité » et « l’animalité », mais plutôt l’existence de liens complexes, à la fois historiques, culturels, idéologiques, économiques, symboliques, philosophiques et psychologiques entre l’oppression des femmes et la domination humaine sur les autres animaux.

Selon Wyckoff, si la thèse des oppressions liées est plausible suivant les trois premiers sens, il paraît alors raisonnable de penser que la libération de différents groupes est aussi reliée à plusieurs égards. Premièrement, s’il existe des connexions causales contingentes entre les oppressions, rejeter une forme d’oppression rend plausible l’idée que la seconde le sera aussi (ou ne pourra servir à renforcer l’autre). Par exemple, il pourrait être plus difficile pour le spécisme de perdurer dans un monde qui a rejeté le sexisme et inversement. Deuxièmement, si les conditions sociales et matérielles qui sous-tendent les oppressions sont partagées, l’abolition des conditions favorisant une forme d’oppression devrait également faire disparaître, au moins en partie, celles de l’autre. Troisièmement, s’il existe des liens idéologiques entre les diverses formes d’oppression, il s’ensuit que réfuter la légitimité des justifications données pour l’oppression de A pourrait également contribuer à ébranler les justifications de l’oppression de B. Il ne s’agit donc pas d’affirmer que la libération des opprimées par A implique nécessairement ou logiquement la libération des opprimées par B, contrairement à l’interprétation de Cochrane.

J’ajouterai à cela des considérations sociologiques fondées sur la composition démographique du mouvement de défense des animaux, majoritairement composé de femmes et souvent dénigré pour des raisons sexistes (section 6), ainsi que des considérations psychologiques basées sur des études empiriques concernant les liens entre le spécisme et d’autres formes de discriminations injustes (section 5). Pris ensemble, ces arguments aident à comprendre la thèse selon laquelle plusieurs oppressions sont liées et pourquoi, en pratique, la libération des femmes devrait contribuer à la libération des animaux et vice-versa.

3. ESCLAVES PAR NATURE ? LE CONTRAT DOMESTIQUE ET LES VICTIMES CONSENTANTES

En ce qui concerne les liens idéologiques et conceptuels entre l’oppression des humains et celle des autres animaux, rappelons qu’Aristote fait explicitement des liens entre l’oppression des femmes et de certains humains et la domination considérée « naturellement juste » des humains sur les autres animaux. Le patriarcat et l’esclavage trouvent ainsi un appui et une justification dans le suprémacisme humain. Il est dans la nature des choses que les humains (les êtres supérieurs) dominent les animaux (les êtres inférieurs dépourvus de logos, de raison, de langage, de culture, de liberté, d’autonomie, etc.). La domination des hommes adultes, rationnels et citoyens sur les femmes, les enfants et les esclaves n’est que la continuité de cet ordre naturel auquel nous devons obéir. Aristote conteste qu’il s’agisse d’une pure tyrannie et prétend plutôt qu’il s’agit d’une relation mutuellement bénéfique :

Le même rapport se retrouve entre l’homme et les autres animaux. [Pour les animaux domestiques] le meilleur pour tous est d’être gouvernés par l’homme car ils y trouvent leur sauvegarde. De même, le rapport entre mâle et femelle est par nature un rapport entre plus fort et plus faible, c’est-à-dire entre commandant et commandé. Il en est nécessairement de même chez tous les hommes. Ceux qui sont aussi éloignés des hommes libres que le corps l’est de l’âme, ou la bête de l’homme [...], ceux-là sont par nature des esclaves ; et pour eux, être commandés par un maître est une bonne chose [...].

Aristote, Politique, 1254 b 10-14

Non seulement il serait juste que les êtres inférieurs (femmes, esclaves, enfants et autres animaux) obéissent aux êtres supérieurs (les humains mâles adultes et citoyens) et servent leurs intérêts, mais ce serait même bénéfique à toutes les parties impliquées. Comme le patriarcat institue l’idée d’un contrat sexuel (Pateman 1988) dans lequel les femmes tirent un bénéfice de leur subordination à la classe des hommes, plusieurs soutiennent qu’un contrat naturel ou domestique s’est établi entre les humains et les animaux domestiqués : ils nous « donnent » volontiers leurs corps et leur force de travail et nous « offrent » accès à leurs services reproductifs (leurs enfants, leur lait maternel, leurs oeufs, etc.) en échange de nos soins et de notre protection.

Or, présenter les animaux comme des victimes consentantes est une façon de nier les torts que nous leur causons. À la manière du patriarcat sous lequel les femmes appartiennent à leur père ou à leur mari, qui est responsable de les protéger, l’élevage des animaux (animal husbandry) présente les éleveurs comme ceux qui « prennent soin » des animaux. Après tout, si les êtres inférieurs bénéficient de leur position subordonnée, il ne s’agit pas d’une domination injuste, mais plutôt d’un contrat gagnant-gagnant. Il n’est pas rare de défendre l’existence d’un tel contrat domestique afin de justifier les violences et les privations infligées aux animaux d’élevage. Plusieurs philosophes de l’environnement se sont engagé·es dans une telle voie (Larrère et Larrère 2000 ; Callicott 2010), de même que certaines philosophes féministes (Rudy 2011) et des sociologues des relations humaines-animales (Porcher 2002). D’autres ont plutôt argumenté que la notion de contrat domestique n’est pas une application légitime de la théorie du contrat social puisqu’il n’est pas mutuellement bénéfique et s’applique sous la contrainte (Palmer, 2010 ; Donovan, 2022).

Outre les philosophes qui ont défendu l’idée d’un contrat fondamentalement juste par lequel les humains exploitent légitimement les animaux domestiqués, la culture populaire et la publicité sont saturées de représentations d’animaux heureux, libres et consentants, broutant dans de grands prés et se jetant volontiers sur le grill. Plusieurs écoféministes ont analysé la proximité des représentations populaires des animaux qui se sacrifient pour nos estomacs et des femmes qui désirent, au fond, être dominées.

C’est notamment le cas de Carol Adams qui soutient, dans ses ouvrages La politique sexuelle de la viande (1990) et La pornographie de la viande (2004), que dans les cultures patriarcales, les femmes sont animalisées et les animaux féminisés. Les deux sont fréquemment sexualisé·es et présenté·es comme voulant plaire aux hommes qui les consomment. Les femmes sont « animalisées » au sens où elles sont réduites à leur corps, à leurs fonctions biologiques et à leur utilité pour les hommes. De même, les animaux destinés à la boucherie sont « féminisés », « sexualisés » et « pornographiés[9] ». Les femmes et les animaux sont représentés comme étant au service des hommes et littéralement réduits à n’être que des corps dotés d’une fonction utilitaire pour les dominants, sans égard pour leur propre vie psychologique. Ce sont, suivant les analyses de Adams, des « référents absents » qui disparaissent comme individus (un cochon, une vache, etc.) pour devenir des substances et des objets de consommation : du boeuf, du porc, des cuisses et poitrines de poulet, etc.

Dans une telle culture sexiste et spéciste, les torts causés sont ignorés et invisibilisés par des représentations qui effacent la subjectivité des animaux et des femmes. Lorsque leur agentivité fait l’objet d’une représentation, les animaux et les femmes apparaissent sous la forme de victimes consentantes qui désirent être consommées : « Le référent absent fonctionne de sorte à voiler la violence inhérente à la consommation de viande, à protéger la conscience du mangeur de viande et à rendre l’idée des individus animaux immatérielle à nos désirs égoïstes. » (2010, p. 304, traduction libre)

Le patriarcat et l’élevage reposent tous deux sur le contrôle de la reproduction des corps féminins et l’appropriation de leurs enfants par leurs « propriétaires » qui peuvent légitimement les vendre, les utiliser comme force de travail ou les exploiter comme reproductrices à leur tour. S’opposer à la logique de la domination implique de rejeter l’idée que certains individus sont « par nature esclaves ». Il s’agit de contester l’existence d’une hiérarchie métaphysique des individus au sommet de laquelle trônent les êtres rationnels et autonomes qui auraient le « droit naturel » de commander aux individus considérés comme inférieurs, irrationnels, aux « êtres de nature » qui sont simplement programmés par leurs déterminismes biologiques.

Le contrat domestique et la politique sexuelle de la viande nous montrent en quoi l’oppression des femmes et des animaux repose sur des mécanismes similaires qui tendent à effacer la vie psychologique et les intérêts fondamentaux des individus opprimés pour faire comme s’ils correspondaient tout simplement à ce qui fait l’affaire des dominants. Or, une fois que l’on a reconnu que ces derniers ont tendance à déformer les intérêts et la vie psychologique des opprimés dans une situation, il peut être plus facile de reconnaître les autres situations dans lesquelles le même procédé sert à nier la réalité et à cacher la violence du statu quo. Il s’agit d’un premier cas dans lequel on peut reconnaître des liens communs entre l’oppression des femmes et celle des animaux.

4. « ON N’EST PAS DES ANIMAUX ! » L’ANIMALISATION COMME INFÉRIORISATION

Identifier des liens ou faire des comparaisons entre l’oppression des femmes et celle des autres animaux est souvent choquant. Pourtant, ces connexions n’ont pas été inventées par le mouvement de défense des animaux. Elles ont été reconnues depuis longtemps par les victimes de diverses formes d’oppressions. Les féministes comparent fréquemment les concours de beauté comme Miss America aux expositions agricoles. La plupart du temps, cette comparaison a été l’occasion de déplorer la façon dont les femmes sont traitées sans s’intéresser au sort des vaches. En ne dénonçant qu’un côté de l’équation, on laisse entendre que l’exploitation sexuelle des femmes est moralement condamnable, mais pas celle des femelles des autres espèces. Il serait ainsi légitime d’infliger des violences reproductives aux corps qui n’appartiennent pas à notre groupe biologique dans le but de s’approprier leur chair, leur lait maternel, leurs oeufs et leurs enfants. Ce sont des vaches laitières, des poules pondeuses, des truies de reproduction, elles ne servent qu’à cela, c’est leur raison d’être.

En raison du fait que plusieurs êtres humains ont été « animalisés » afin de justifier leur subordination et leur oppression, il est compréhensible que plusieurs groupes aient tenté de s’émanciper en dénonçant leur association aux autres animaux et en clamant leur pleine appartenance à l’humanité, c’est-à-dire au groupe dominant. En insistant sur l’idée qu’on est « tous humains » et qu’on n’est « pas des animaux », on laisse entendre qu’on n’a pas le droit de traiter les êtres humains comme on traite les autres animaux, tout en cautionnant les mêmes traitements lorsqu’ils sont infligés aux autres êtres vulnérables.

Établir une hiérarchie entre les espèces et placer les êtres humains infiniment au-dessus de tous les autres animaux est souvent vu comme le moyen le plus efficace de combattre l’animalisation ou la déshumanisation de certains groupes humains (Kymlicka, 2018). Ce type de rhétorique politique a pour but de contester l’animalisation de certains humains, mais a pour effet de laisser entendre qu’il est moralement acceptable de traiter les autres animaux comme nous le faisons et cautionne ainsi les violences envers les individus jugés inférieurs.

La stratégie visant à « humaniser » et à « désanimaliser » les groupes opprimés laisse entendre que, pour protéger les êtres humains, on n’a pas d’autre choix que de rabaisser les animaux. Mais cette stratégie n’est en réalité qu’une rhétorique héritée d’un humanisme suprémaciste dont les groupes humains opprimés devraient précisément tenter de se débarrasser. En effet, animaliser ou déshumaniser quelqu’un consiste à le voir comme dépourvu des qualités humaines distinctives, comme inférieur, exploitable et sacrifiable. Or, l’humanisme suprémaciste encourage un tel processus puisque cette tradition valorise les humains dans la façon dont ils se distinguent des autres animaux, dévalorisant ainsi plusieurs dimensions de notre existence que nous partageons avec les animaux.

Dans notre ontologie sociale, le concept « animal » n’est pas un concept biologique, mais politique : c’est une construction sociale, une étiquette, qu’on accole à des individus pour légitimer leur subordination et leur exploitation. Il va de soi que les humains sont, biologiquement, des animaux. Néanmoins, dans nos discours politiques, un « animal » est un individu dont la subordination, l’oppression et l’exploitation sont considérées comme moralement légitimes[10]. Lorsqu’on dit « ce n’est qu’un animal », on sous-entend qu’il est inapproprié de s’émouvoir et de s’indigner devant les violences qu’on lui inflige. Dans la mesure où « animal » réfère à un type d’individu dont les intérêts les plus fondamentaux peuvent légitimement être méprisés, qui peuvent être exploités pour notre bénéfice, exterminés s’ils nous nuisent et dont la mise à mort n’est jamais un meurtre, on comprend que se dissocier des autres animaux soit une tâche pressante pour l’ensemble des groupes humains subordonnés et opprimés.

Les écoféministes antispécistes s’opposent néanmoins à cette tentative de s’émanciper au détriment d’un groupe encore plus marginalisé et vulnérable. Cette stratégie est, tout d’abord, injuste envers les autres animaux, mais risque également d’être inefficace s’il existe des liens entre l’oppression des êtres humains et celle des autres animaux qui se renforcent mutuellement. Par exemple, l’idée que la violence conjugale et la violence envers les animaux domestiqués sont liées n’est pas nouvelle. La féministe socialiste Edith Ward demandait déjà en 1892 dans sa revue du livre Animal Rights de Henry Salt : « Qu’est-ce qui pourrait mieux produire des batteurs de femmes que la longue pratique de la cruauté envers les autres animaux? Et inversement, qu’est-ce qui pourrait mieux imposer aux hommes la nécessité de la justice envers les femmes que l’éveil de l’idée que la justice est même le droit d’un boeuf et d’un mouton? » (Ward 1892, p. 41, citée par Adams et Gruen, 2014, p. 7-8, traduction libre)

Bien entendu, il ne s’agit pas de s’opposer à la violence envers les animaux simplement parce qu’elle peut mener à la violence envers des êtres humains. Mais porter attention à ces liens permet de mieux comprendre que lutter contre différentes formes d’oppressions humaines en usant de la rhétorique de l’humanisme suprémaciste qui dénigre les animaux n’est pas une bonne stratégie. Normaliser et renforcer l’exploitation et la violence envers les autres animaux n’est pas une façon d’assurer l’égale considération des groupes humains les plus marginalisés et vulnérables. Au contraire, l’humanisme suprémaciste sur lequel repose une telle stratégie est précisément ce qui facilite l’animalisation des groupes humains opprimés : il pend sur leur tête comme une épée de Damoclès.

Animaliser un individu, ce n’est pas nier qu’il appartient à l’espèce Homo sapiens, mais : 1) le faire apparaître comme différent (comme appartenant à un autre groupe ou classe d’êtres) ; 2) le dépersonnaliser ou le désindividualiser en le faisant apparaître comme un représentant interchangeable de son espèce, sa classe biologique ou son groupe social (« un juif », « un arabe », « une pute », « une vache », etc.), en l’empêchant d’apparaître comme un individu à part entière ; 3) le faire apparaître comme étant inférieur sur une échelle hiérarchique (comme étant moins « évolué », moins « développé », moins « rationnel », plus « barbare » et plus près de la nature que de la culture) ; 4) l’instrumentaliser en ne lui reconnaissant qu’une valeur dérivée de son utilité pour les dominants, comme existant au bénéfice des êtres considérés comme supérieurs, et comme étant exploitable et sacrifiable. Ce processus n’est pas fondamentalement différent qu’il s’agisse d’êtres humains ou d’autres animaux.

Soutenir le devoir moral d’éviter de faire du mal à tout individu ayant une vie psychologique semble la meilleure arme pour défendre non seulement les autres animaux, mais également les humains qui s’éloignent de la « norme de l’espèce » et qui sont pour cette raison marginalisés. Rien ne laisse penser que l’humanisme suprémaciste (qui soutient que les autres animaux sont essentiellement différents et inférieurs et qui ne valorise les humains que dans la façon dont ils se distinguent des autres animaux) mène à un plus grand respect envers tous les êtres humains. Au contraire, le fait même de dénigrer l’importance des intérêts fondamentaux d’un individu sous prétexte qu’il est inférieur selon une certaine hiérarchie métaphysique des êtres suppose l’existence d’une catégorie d’êtres qu’il est acceptable de maltraiter, catégorie dans laquelle les humains marginalisés pourront ensuite être rangés quand l’occasion se présentera. À l’opposé, défendre l’égalité morale de tous les individus chez qui on peut percevoir une vie de conscience désamorce d’emblée toute forme d’animalisation comme stratégie de domination.

Il s’agit d’un second lien entre l’oppression des animaux et celle des êtres humains marginalisés : les catégories que l’on mobilise pour justifier les mauvais traitements que l’on inflige aux animaux peuvent très bien être utilisées pour justifier les mauvais traitements infligés aux humains. Au lieu de perpétuellement devoir souligner que l’on n’appartient pas à la catégorie des êtres que l’on peut maltraiter – catégorie estimée par ailleurs totalement légitime – il serait mieux avisé de contester la légitimité de cette catégorie elle-même.

5. LES LIENS EMPIRIQUES SELON LA PSYCHOLOGIE SOCIALE

Les analyses écoféministes antispécistes développées depuis les années 1990 sont aujourd’hui appuyées par plusieurs recherches en psychologie morale et sociale qui étudient les liens entre le spécisme, le sexisme, le racisme et d’autres formes de discriminations injustes. La croyance en la supériorité des humains sur les autres animaux semble empiriquement liée à la propension à soutenir la domination des hommes sur les femmes et à déshumaniser certains groupes humains, comme les immigrants ou les étrangers (Costello et Hodson, 2010 ; Dhont, Hodson et Leite, 2016). Ce phénomène est nommé « le modèle interspécifique des préjugés » : plus on instaure une hiérarchie entre les humains et les autres animaux, plus on est susceptible d’avoir des préjugés négatifs envers les personnes immigrantes ou étrangères. À l’opposé, plus on considère que les animaux ont droit au respect, moins on exprime de préjugés déshumanisants envers les étrangers (Costello et Hodson, 2014).

Selon une recherche menée au Canada, les enfants qui considèrent les êtres humains comme supérieurs aux autres animaux sont plus susceptibles de manifester des biais et des préjugés défavorables envers les minorités. À l’opposé, souligner les similarités et les liens entre les animaux et les humains favorise chez les enfants un développement de l’empathie et des attitudes prosociales envers les humains les plus différents (Costello et Hodson, 2014).

D’autres études indiquent que les omnivores adhèrent moins à l’égalitarisme et ont plus tendance à défendre les structures sociales autoritaires que les personnes végétariennes et véganes : manger des animaux est corrélé à l’autoritarisme de droite et à la dominance sociale de certains groupes sur d’autres (Veser, Taylor et Singer, 2015). La dominance sociale est définie comme une idéologie qui légitime les inégalités entre les groupes sociaux. Plusieurs recherches empiriques rapportent des résultats convergents (Allen et al., 2000 ; Dhont et Hodson, 2014). Par exemple, Dhont et al. (2014) mené une méta-analyse de 28 études qui révèle que les véganes ont des scores plus faibles de dominance sociale que les omnivores et des scores plus élevés d’empathie et d’orientation vers l’égalité. Ces résultats indiquent que les véganes ont une vision plus égalitaire et moins hiérarchique de la société que les omnivores, ce qui pourrait expliquer leur choix éthique de ne pas exploiter les animaux.

Dans leur article « Linked Oppression: Connecting Animal and Gender Attitudes », Allcorn et Ogletree rapportent que leur recherche valide l’hypothèse selon laquelle nos attitudes envers les animaux seraient corrélées au sexisme et aux rôles de genre traditionnels :

Les écoféministes ont affirmé une connexion entre l’oppression des femmes et celle des animaux. […] Notre recherche s’est centrée sur les rôles genrés et les attitudes par rapport aux animaux ainsi que sur la consommation de viande. Les justifications pro-viande étaient reliées aux attitudes sexistes et à la défense des rôles sociaux traditionnels. En revanche, les attitudes pro-animales étaient corrélées à l’opposition au sexisme (bienveillant ou hostile). Ces résultats soutiennent empiriquement la thèse des oppressions liées selon laquelle les attitudes envers les animaux et le genre sont connectées.

Allcorn et Ogletree, 2018, p. 1, traduction libre

De plus, une étude menée dans 22 pays conclut que les femmes ont plus tendance à se soucier du bien-être des animaux que les hommes. Ces différences seraient plus significatives dans les endroits où les inégalités de genre sont moins prononcées, ce qui donne à penser que l’empowerment des femmes pourrait jouer un rôle positif dans les attitudes envers le sort des animaux (Randler et al., 2021).

Cette hypothèse est appuyée par le fait que de nombreuses féministes, notamment les suffragettes, ont été impliquées dans la défense des animaux. Selon Herzog (2007, p. 13), les femmes britanniques du 19e siècle étaient attirées vers la protection des animaux en plus grand nombre que vers toute autre cause sociale, à l’exception du mouvement féministe lui-même. Elles composaient jusqu’à 75 % de la Victoria Street Society, l’une des plus importantes organisations de protection des animaux en Angleterre, fondée en 1875.

Au-delà des liens étudiés en psychologie, d’étroites connexions historiques et sociologiques entre le mouvement féministe et le mouvement de défense des animaux permettent de mieux saisir les relations complexes entre l’oppression des femmes et celle des autres animaux et les raisons de croire que la libération des deux groupes est, en pratique, reliée. Tournons-nous vers ces liens historiques et sociologiques.

6. LE CARACTÈRE GENRÉ DE LA VIOLENCE ET DU CARE ENVERS LES ANIMAUX

L’implication particulière des femmes dans la cause animale n’est pas nouvelle : on ne peut pas raconter l’histoire du mouvement de défense des animaux sans parler des femmes. Porter attention au caractère genré de la cause animale permet de mieux comprendre les difficultés particulières auxquelles sont confrontées les militantes pour les animaux qui doivent à la fois faire face au sexisme et au spécisme (entre autres).

Cet engagement des femmes dans la cause animale a pu nuire aux deux causes à la fois. Dans des sociétés spécistes, se porter à la défense des animaux est considéré comme ridicule – ce qui a pu encourager le préjugé selon lequel les femmes n’ont pas leur place dans la sphère publique et politique et que leurs préoccupations sont frivoles et irrationnelles. D’un autre côté, dans des sociétés patriarcales, les préoccupations associées aux femmes sont considérées comme futiles : associer la cause animale à « une cause de bonnes femmes » a pu être utilisé pour délégitimer la lutte.

On voit alors apparaître un cercle vicieux : les revendications des femmes ne devraient pas être prises au sérieux parce qu’elles se soucient trop des animaux et les intérêts des animaux ne sont pas dignes de considération parce qu’ils sont principalement défendus par des femmes. Il est possible de s’appuyer sur ce constat pour répondre à Cochrane qu’en pratique, la libération des femmes et celle des autres animaux semblent bien dépendre minimalement l’une de l’autre, puisque l’injustice épistémique dont sont victimes les femmes a manifestement nui aux animaux et puisque les femmes sont en partie victimes d’injustice épistémique parce qu’elles ont tendance à se soucier davantage des moins-que-rien que sont les animaux.

Les critiques du mouvement de défense des animaux révèlent en effet le sexisme auquel les militantes pour les animaux ont dû faire face. Se montrer solidaires des animaux n’était certainement pas facile pour elles. En 1884, le psychiatre Valentin Magnan fait une présentation à la Société de biologie intitulée « De la folie des antivivisectionnistes ». Il rapporte le cas de trois « malades », c’est-à-dire une végétarienne et deux antivivisectionnistes, et énumère les « excentricités auxquelles leurs incessants soucis pour la souffrance animale les conduisent : distribution de nourriture aux chiens vagabonds, recueil d’innombrables chats, intervention dans les abattoirs afin d’exhorter les bouchers à cesser leur tuerie, collecte de morceaux de verre risquant de blesser un cheval dans sa chute, invectives aux cochers usant du fouet, remontrances aux passagers ne laissant pas aux bêtes le temps de se reposer, etc. » (Traïni, 2011, p. 176). Comme le souligne Traïni, à ces folies s’ajoute une accusation qui révèle le sexisme ambiant : le manquement aux « réserves de son sexe ».

Ces critiques misogynes du souci pour les animaux témoignent de l’engagement des femmes dans ce mouvement. Dans leur étude influente de 1987, Kellert et Berry affirmaient que le genre était le plus important facteur démographique déterminant nos attitudes envers les animaux[11]. Les sondages indiquent que c’est encore le cas de nos jours[12]. Ces analyses sont cohérentes avec les études sociologiques qui indiquent que les femmes sont plus impliquées dans les activités de protection et de soin des animaux (sauvetage d’animaux errants ou blessés, création de refuges et de sanctuaires, implication dans les organismes de défense des animaux, etc.), tandis que les hommes sont plus représentés dans les métiers et les loisirs qui impliquent de la violence envers eux, comme la chasse et la pêche, les élevages et les abattoirs et les laboratoires.

Bien sûr, ce ne sont pas toutes les relations humaines-animales qui sont caractérisées par une différence de genre. Hal Herzog (2007) remarque que les hommes et les femmes s’attachent à leurs animaux de compagnie de façon similaire. Les activités dans lesquelles les différences de genre sont le plus marquées sont, d’une part, le militantisme pour les animaux, les femmes étant largement majoritaires : « Avec un ratio de 3 pour 1, les différences de genre dans l’implication active pour les droits des animaux ont un effet de taille » (Herzog, 2007, p. 13, traduction libre). D’autre part, la chasse et les actes de cruauté envers les animaux sont surtout le fait des hommes. C’est également ce que constate le professeur en psychologie Laurent Bègue-Shankland (2022, p. 21-22) dans son ouvrage Face aux animaux : « Si vous êtes une femme, la probabilité que vous frappiez un animal est de 39 fois inférieure à celle d’un homme, et celle que vous lui tiriez dessus avec une arme à feu l’est de 45 fois. »

Les disparités de genre semblent bien établies, mais elles ne sont pas pour autant expliquées. Pourquoi les femmes seraient-elles généralement plus empathiques et moins violentes que les hommes? On pourrait craindre que les explications biologiques risquent de naturaliser le fait que les femmes sont confinées dans la sphère privée, le travail de care et ramenées à leur rôle de mères, de ménagères, de nourricières et de soignantes. Ces différences pourraient plutôt s’expliquer par la socialisation différente des filles et des garçons ainsi que par les stéréotypes culturels genrés. Porter attention à la division genrée des attitudes liées à la violence envers les animaux et à leur protection n’a pas à mener à une thèse « essentialiste » selon laquelle les femmes seraient « naturellement » ou biologiquement plus sensibles au sort des animaux et de la planète, cela pourrait très bien être le fruit d’une éducation genrée (Gruen, 1993). Les filles sont encouragées à démontrer de l’empathie et à prendre soin des plus vulnérables et les garçons à ne pas être trop sensibles, à manger de la viande, à aller à la chasse et la pêche, etc. Il faut cependant souligner que, même s’il existait des différences genrées attribuables à la biologie, cela ne signifierait pas que les comportements qui en résultent soient acceptables, ni qu’il n’existe aucun moyen pour les orienter dans une direction plus désirable.

Au-delà des explications biologiques, culturelles et environnementales, Emily Gaarder rapporte, dans son ouvrage Women and the Animal Rights Movement (2011), que plusieurs femmes engagées dans la cause animale évoquent leur expérience de la violence et de l’oppression afin d’expliquer leur engagement en faveur des animaux. Fait à noter, dans les entrevues menées par Gaarder, les femmes plus âgées ont davantage tendance à attribuer la disparité de genre dans la cause animale à des facteurs biologiques et les plus jeunes penchent davantage vers des explications sociales. Que les explications soient ultimement biologiques, culturelles, expérientielles ou qu’un mélange de ces facteurs soit en cause, il semble que la violence envers les animaux présente une dimension genrée, tout comme la violence envers les êtres humains.

On peut identifier ici un troisième aspect reliant l’oppression des femmes et celle des autres animaux : en pratique, il semble difficile de prendre au sérieux une cause principalement portée par des individus auxquels on refuse d’accorder de la crédibilité, tout comme il semble difficile d’accorder de la crédibilité à des individus qui défendent une cause ridiculisée. Pour briser ce cercle vicieux, il faut le saisir des deux côtés.

7. CARSON ET DONOVAN CONTRE LEOPOLD : IMAGINER UNE ÉCOLOGIE PLUS FÉMINISTE

Si les femmes ont tendance à davantage se soucier des animaux et à agir pour les protéger, on peut se demander comment le mouvement écologiste aurait pu se développer s’il avait accordé plus d’importance à la perspective des femmes. Marti Kheel, dans son livre Nature Ethics (2008) et son article « License to Kill: An Ecofeminist Critique of Hunters’ Discourse » (1995), analyse le machisme décomplexé des défenseurs de la chasse sportive dans le mouvement conservationniste du début du 20e siècle, de Theodore Roosevelt à Aldo Leopold. Les attitudes différenciées envers la violence faite aux animaux, notamment via la chasse sportive, constituent depuis longtemps une ligne de fracture entre le mouvement écologiste et le mouvement animaliste. On pouvait déjà percevoir cette tension dans les différentes attitudes adoptées par celui et celle qu’on considère respectivement comme le père et la mère du mouvement écologiste aux États-Unis : Aldo Leopold et Rachel Carson.

La critique réservée par Rachel Carson à la philosophie d’Aldo Leopold est un aspect largement ignoré de l’histoire du développement de la pensée écologiste. Alors que Oxford University Press lui demandait si elle était favorable à la publication de Round River d’Aldo Leopold en 1953, Rachel Carson ne cache pas son antipathie : « Monsieur Leopold était un homme complètement brutal », écrit-elle en référence aux récits de chasse de l’écologiste qui s’amusait avec ses amis à tuer des lapins avec des pistolets en caoutchouc et se moquait d’un raton laveur en détresse pris dans un de leur piège à renards[13]. Carson exprime sa frustration envers la philosophie de la conservation centrée sur les chasseurs : « Oxford a rendu service en révélant l’un des problèmes de la conservation, à savoir qu’une grande partie de celle-ci est entre les mains d’hommes qui pensent avec complaisance que le but de la conservation est de fournir de la chair à canon, et que quiconque croit le contraire est un·e imbécile sentimental·e[14]. » Elle conclut sa lettre en soutenant que la compassion pour les animaux devrait être centrale dans la protection de la nature :

Tant que nous n’aurons pas le courage de reconnaître la cruauté pour ce qu’elle est – que sa victime soit humaine ou animale – nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les choses aillent beaucoup mieux dans le monde. Il ne peut y avoir deux poids deux mesures. La paix ne peut régner parmi les hommes dont le coeur se réjouit de mettre à mort toute créature vivante. Chaque acte qui glorifie ou même tolère ce plaisir imbécile de tuer fait reculer le progrès de l’humanité[15].

Rachel Carson travaillait à créer des refuges et des sanctuaires pour les animaux sauvages et déplorait que la chasse récréative y soit permise.

Josephine Donovan, qui développe depuis les années 1990 une éthique du care envers les animaux basée sur une approche dialogique, déplore aussi qu’Aldo Leopold soit présenté comme un défenseur de l’approche du care en philosophie de l’environnement, comme le fait l’ouvrage français édité par Sandra Laugier intitulé Tous vulnérables? L’éthique du care, les animaux et l’environnement (Donovan, 2013). L’approche du care implique de se demander ce que les animaux veulent, de porter attention à leur communication et à l’expression de leurs expériences vécues et de leurs volontés et d’intégrer leurs besoins et leurs souhaits dans nos prises de décisions éthiques (Donovan, 2022, p. 3). Si on prend la peine de les écouter, on sait très bien que les animaux ne veulent pas être tués, insiste Donovan dans son article classique « Animal Rights and Feminist Theory » : « Nous ne devrions pas tuer, manger, torturer et exploiter les animaux parce qu’ils ne veulent pas être traités de la sorte, et nous le savons. » (1990, p. 375, traduction libre[16])

Bien que le mouvement environnementaliste et la cause animale se soient largement développés de façon indépendante et parfois conflictuelle, les écoféministes antispécistes soutiennent qu’on doit articuler ensemble le souci pour les animaux pris individuellement et le soin des écosystèmes dont ils font partie. Opposer la compassion pour les animaux, d’une part, et le souci pour la préservation de la nature, d’autre part, est, aux yeux de Marti Kheel (2008), le résultat de récits tronqués (truncated narratives) qui ne sont pas assez orientés vers la prévention des conflits.

Ces critiques d’une des figures de proue du mouvement écologiste par Carson et Donovan offrent l’occasion de nous demander comment nos rapports aux écosystèmes et aux animaux qui les habitent auraient pu être transformés par le fait de prendre plus au sérieux les perspectives de femmes qui refusaient de voir les animaux comme des êtres qui n’ont, en tant qu’individus, pratiquement aucune valeur et qui peuvent par conséquent être tués sans problème pourvu que l’écosystème n’en pâtisse pas. Historiquement, les intérêts des animaux domestiqués auraient été pris plus au sérieux si on avait donné davantage de poids à la parole des femmes, et l’on aurait accordé plus de crédit à la parole des femmes si la cause animale avait été prise plus au sérieux. De la même façon, le mouvement écologiste aurait sans doute été plus soucieux des animaux sauvages en tant qu’individus s’il avait accordé davantage de crédibilité aux critiques formulées par les femmes contre la figure de ses « pères fondateurs » parcourant les territoires sauvages le fusil à l’épaule.

8. CONCLUSION : POUR UNE SOLIDARITÉ DES LUTTES

L’hypothèse selon laquelle il existe des liens multiples et des relations complexes entre notre domination des autres animaux et diverses formes d’oppressions humaines, comme le patriarcat, est appuyée par les réflexions écoféministes, par les études en psychologie sociale et par les analyses historiques et sociologiques des imbrications entre la cause animale et la cause féministe. La crainte de l’essentialisme, c’est-à-dire de l’idée qu’il existe une « nature féminine » plus sensible au sort des animaux et de la planète, peut expliquer en partie l’hésitation à étudier les attitudes genrées dans le mouvement de défense des animaux et de l’environnement.

Or, les travaux des écoféministes antispécistes ne mènent pas à postuler un lien essentiel entre la féminité et l’animalité ou une connexion métaphysique entre les femmes et la nature, mais à étudier concrètement comment l’oppression des femmes et des groupes humains marginalisés est liée à l’idéologie du suprémacisme humain. Il ne s’agit donc pas ici d’une thèse sur l’essence ou la « nature » des femmes et celle des animaux. Lorsque Lori Gruen, Marti Kheel et Carol J. Adams parlent de la nature, elles ne font pas référence à la nature comprise abstraitement comme l’essence des choses ou normativement comme un ordre à respecter, mais à la terre (earth) et aux animaux concrets qui l’habitent.

Distinguer ces trois différents sens du concept de nature (comme essence, ordre ou monde non humain incluant les animaux sentients) est essentiel pour comprendre l’attitude différente des féministes françaises et anglo-saxonnes envers l’écoféminisme[17]. Les premières, particulièrement les féministes matérialistes, enracinent leur féminisme dans une critique de la notion de nature au sens essentialiste et normatif qui assigne à chaque individu une place et un rôle dans un monde ordonné et hiérarchisé (la nature comme ordre naturel ou équilibre naturel). On comprend la réticence à réhabiliter le concept de nature compris comme « essence » ou « ordre » dans les discours éthiques et politiques (Bonnardel, 2005 ; Bonnardel et Playoust-Braure, 2020, p. 115). Or, sous la plume des féministes antispécistes anglo-saxonnes, la nature n’a rien d’un concept abstrait ou normatif, mais désigne très concrètement notre environnement et la multitude d’êtres non humains avec lesquels nous sommes en relation (Hache, 2016, p. 23-24[18]).

On retrouve chez les écoféministes antispécistes à la fois des préoccupations anthropocentrées, sentientistes[19] et écocentrées. Cependant, plutôt que d’être opposées et mutuellement exclusives, ces différentes perspectives sont articulées ensemble : on doit se soucier à la fois de la santé et de l’épanouissement des communautés humaines, de celles des autres animaux sentients et de la protection de l’environnement et des écosystèmes (Kheel, 2008). Il ne s’agit pas de croire en une parfaite convergence des intérêts : il existe des tensions entre la protection de l’environnement et l’intérêt d’une communauté à exploiter ses ressources naturelles ou entre le respect des animaux individuels et la protection des habitats. La solidarité des luttes signifie tenter de faire avancer ensemble ces divers mouvements en dépit des désaccords et des conflits. Claire Jean Kim (2015) propose d’adopter une approche multifocale (a multi-optic vision) pour mener des luttes politiques intégrant différentes perspectives et reconnaissant les revendications légitimes des différents groupes, malgré les tensions inévitables entre les différents mouvements.

L’idée qu’il faut hiérarchiser les luttes et choisir son camp en se battant pour les êtres humains ou pour les animaux a une longue histoire dans la pensée occidentale. Dans ses Mémoires publiés en 1886, Louise Michel témoignait avoir été critiquée pour son incapacité à séparer les luttes d’émancipation humaine et animale :

Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu’il me souvienne l’horreur des tortures infligées aux bêtes. [...]. On m’a souvent accusée de plus de sollicitude pour les bêtes que pour les gens : pourquoi s’attendrir sur les brutes quand les êtres raisonnables sont si malheureux? C’est que tout va ensemble, depuis l’oiseau dont on écrase la couvée jusqu’aux nids humains décimés par la guerre [...]. Le coeur de la bête est comme le coeur humain, son cerveau est comme le cerveau humain, susceptible de sentir et de comprendre.

Michel, 1976, p. 91-92

Les écoféministes antispécistes font le pari qu’un monde plus sensible au sort des animaux et plus soucieux de la protection de l’environnement peut également être un monde plus juste et empathique envers les êtres humains dans leur diversité, particulièrement envers les plus vulnérables. On peut, bien sûr, ne pas croire à la thèse écoféministe sur les relations entre les oppressions et militer néanmoins pour mener solidairement plusieurs luttes de justice sociale, animale et environnementale. C’est notamment le cas de Jeanne Burgart Goutal qui considère que la thèse des oppressions liées a surtout une fonction rhétorique et politique permettant de rallier une pluralité de luttes sociales. À ses yeux, les écoféministes viseraient moins à développer des thèses vraies ou fausses sur le monde qu’à créer des concepts de lutte (les « struggle concepts » de Maria Mies) susceptibles de mobiliser conjointement différents mouvements sociaux (2020, p. 128-131).

Pour ma part, j’ai tenté de défendre la thèse selon laquelle il existe réellement des relations entre l’oppression des femmes et celle des animaux (et leur libération), mais que ces liens ne devraient pas être compris comme des liens nécessaires, contrairement à l’interprétation qu’en fait Cochrane, mais plutôt comme des relations causales contingentes, à la fois idéologiques, psychologiques, historiques et sociologiques. L’ensemble de ces liens permet de penser que le mouvement écologiste aurait été plus favorable aux thèses animalistes et antispécistes s’il avait été plus féministe – et que l’émancipation des femmes devrait être considérée comme un élément important pour bâtir des sociétés qui prennent davantage soin des autres animaux. Contre l’idée selon laquelle il s’agit de deux luttes séparées, j’ai soutenu qu’en pratique, la libération des femmes devrait contribuer à la libération des animaux et vice-versa, sans penser que cela implique de présupposer une parfaite convergence des luttes.

Appendices

Notes

-

[1]

Je tiens à remercier Valéry Giroux, Vincent Duhamel, Frédéric Côté-Boudreau ainsi qu’un·e évaluateur·rice anonyme pour leur précieux apport à cet article qui résume plusieurs thèses et idées développées dans mes conférences au cours des dernières années.

-

[2]

D’autres analyses du spécisme le rapprochent moins d’une discrimination basée sur l’appartenance à un certain groupe (biologique ou social) que d’une discrimination fondée sur des capacités cognitives perçues comme étant corrélées à une espèce. C’est ce qu’on pourrait appeler, à la suite de Valéry Giroux, le spécisme attributif (Giroux, 2020). Il s’agit de reconnaître que l’espèce à laquelle appartient un individu n’est pas en soi moralement pertinente, mais de l’utiliser comme proxy nous indiquant la présence de certaines caractéristiques qui, elles, sont jugées importantes pour déterminer comment traiter un individu et quel statut moral, social et politique lui accorder. Si les animaux non humains comptent peu (ou pas du tout) moralement, ce n’est pas seulement parce qu’ils n’appartiennent pas à notre espèce, mais aussi parce qu’ils ne sont pas assez rationnels ou pas « autonomes » au sens kantien. Comme le remarque Valéry Giroux, il est souvent difficile de démêler ces deux sens de spécisme puisqu’on glisse subrepticement de l’un à l’autre dans nos raisonnements moraux (Giroux, 2021).

-

[3]

Par souci d’uniformité, le point médian est employé dans les traductions de l’autrice.

-

[4]

L’écoféminisme regroupe une pluralité de perspectives qui ne sont pas toujours compatibles entre elles. Pour un aperçu des différentes formes d’écoféminismes, voir la très utile cartographie de l’écoféminisme de Marie-Anne Casselot (2020). Nous nous concentrons dans cet article sur les écoféministes antispécistes.

-

[5]

« L’écoféminisme […] s’est emparé d’une insulte très ancienne, présentée cette fois comme un compliment. Ces stéréotypes avaient servi à justifier, au XIXe siècle, l’idéologie des “sphères séparées”, qui avait borné à l’univers domestique les choix de vie des femmes, tout en dorant les barreaux de leur cage d’hommages dithyrambiques à leur supériorité morale. L’écoféminisme était une réédition de ces clichés oppressifs. » Biehl dénonce aussi ce qu’elle perçoit comme une idéalisation de l’agriculture de subsistance : « Que dire des femmes qui aspiraient à l’éducation, à une vie professionnelle et à une pleine citoyenneté politique? Les écoféministes semblaient préférer qu’elles demeurent dans leurs anciens rôles, pieds nus et jardinant. » (Janet Biehl, 2011, p. 22-23).

-

[6]

Ferry (1992, p. 235) représente la tradition humaniste classique qui valorise les humains dans la façon dont ils se distinguent des autres animaux. L’humanité est définie en opposition aux autres animaux : c’est la liberté comprise comme émancipation de notre nature animale qui nous rend humains et c’est donc par la domination des déterminismes biologiques et des besoins que nous partageons avec les autres animaux que nous devenons « pleinement humains ». Or, l’idée que nous pouvons être « plus ou moins humains » trahit une conception normative (c’est-à-dire morale et politique) de l’humanité, qui devient dès lors une marque d’excellence et de supériorité qu’on peut échouer à atteindre selon qu’on exemplifie plus ou moins bien ce qui est tenu comme le propre du genre humain. De cet usage normatif de la notion d’humanité, il s’ensuit qu’il y a des humains qui sont associés aux animaux et au « sous humain ». Pour une réponse à Ferry, voir notamment Hardouin-Fugier, Reus et Olivier (2022).

-

[7]

Sur l’essentialisme, voir Elizabeth Carlasse, « L’essentialisme dans le discours écoféministe » dans Émilie Hache (2016) ainsi que le mémoire de Elisabeth Leroy (2020), « L’écoféminisme. Analyse des accusations d’essentialisme ».

-

[8]

« Pour Simone de Beauvoir, la femme doit devenir “pleinement humaine” sur le même mode que l’homme, en le rejoignant dans le projet de se distancier de la nature, de la transcender et de la contrôler. Elle oppose ainsi la transcendance mâle et la conquête de la nature qui en découle, à l’immanence de la femme identifiée à la nature et au corps dans lesquels elle est immergée passivement. Pour accéder à la pleine humanité, la femme doit donc entrer dans la sphère supérieure de l’esprit pour dominer et transcender la nature. […] La femme devient donc “pleinement humaine” en étant absorbée dans la sphère masculine de la liberté et de la transcendance conceptualisées dans les termes du chauvinisme humain. » (Plumwood, 1986, cité et traduit par Ferry, 1992, p. 235)

-

[9]

Pour des exemples de campagnes publicitaires adoptant la politique du « suicide food », voir les images dans Suzanne Zaccour (2024) et sur le site de Carol Adams : https://caroljadams.com/examples-of-spom.

-

[10]

Pour une analyse de l’animal comme catégorie sociale, voir les travaux de Axelle Playoust-Braure, notamment Playoust-Braure (2018). Cette perspective s’inspire notamment du féministe matérialiste de Colette Guillaumin.

-

[11]

« Women voiced significantly greater opposition to laboratory experimentation, rodeos, use of leghold traps, killing of non-endangered animals for fur, and hunting for recreational and meat-gathering purposes. Males, in contrast, had significantly higher scores on the utilitarian and dominionistic attitude scales [indicating] a greater tendency among males to derive personal satisfaction from the mastery and control of animals. » (Kellert et Berry, 1987, p. 366)

-

[12]

La majorité de la population canadienne (81%) se dit opposée à la chasse sportive pour les trophées (77% des hommes et 86% des femmes), à la fourrure (79% incluant 72% des hommes et 84% des femmes), aux rodéos (61% incluant 56% des hommes et 66% des femmes) ainsi qu’aux zoos et aux aquariums (53% incluant 49% des hommes et 57% des femmes) selon un sondage Research Co de 2022. En ce qui concerne le fait de manger des animaux, 22% de la population canadienne dit s’y opposer (19% des hommes et 25% des femmes). URL : https://researchco.ca/wp-content/uploads/2022/04/Tables_Animals_CAN_08Apr2022.pdf.

-

[13]

Traduction libre de l’anglais : « Leopold was a completely brutal man. » (Rachel Carson citée par Britt, 2010, p. 114, n. 3).

-

[14]

Traduction libre de l’anglais : « Oxford has done a service in revealing one of the things that is wrong with conservation-that so much of it is in the hands of men who smugly assume that the end of conservation is to provide fodder for their guns-and that anyone who believes otherwise is a sentimental fool. » (Rachel Carson citée par Britt, 2010, p. 114, n. 3).

-

[15]

Traduction libre de l’anglais : « [Until] we have the courage to recognize cruelty for what it is – whether its victim is human or animal – we cannot expect things to be much better in the world. There can be no double standard. We cannot have peace among men whose hearts find delight in killing any living creature. By every act that glorifies or even tolerates such moronic delight in killing, we set back the progress of humanity. » (Rachel Carson citée par Britt, 2010, p. 114, n. 3)

-

[16]

Traduction libre de l’anglais : « We should not kill, eat, torture, and exploit animals because they do not want to be so treated, and we know that. » (Donovan, 1990, p. 375)

-

[17]

Comme l’explique Burgart Goutal, « en parlant de “nature” en France, on met le pied sur un terrain miné » : « Si, aux États-Unis, l’idée de nature a des sonorités rebelles et émancipatrices, depuis Emerson et Thoreau jusqu’aux actuelles communautés “éco-queer”, en passant par la contre-culture pacifiste des années 70, en France, il en va tout autrement – en particulier pour les féministes. Elles se sont évertuées à dénaturaliser les femmes et la féminité, et tiennent généralement la catégorie de nature pour intrinsèquement normative, réactionnaire et dominatrice. […] Non seulement on a tendance à édicter des normes au nom de “la Nature”, mais en plus ces normes ont souvent un caractère conservateur : on en a tiré des arguments contre la contraception, l’IVG, l’homosexualité […] ou la simple remise en cause de l’ordre traditionnel de genre, qui seraient “contre-nature”. » (Burgart Goutal, 2020, p. 52-53)

-

[18]

« Les écoféministes étatsuniennes n’ont pas le même passé que nous, Européen·ne·s, et cela peut expliquer qu’elles aient eu moins de difficulté à revendiquer (reclaim) la nature – elles parlent plutôt de la terre – pas seulement quelques espaces prétendus vierges et sauvages, mais toute la terre, celle qui a été détruite et polluée comme celle qui a été préservée, celle que l’on cultive comme celle que l’on habite. » (Hache, 2016, p. 23-24)

-

[19]

On identifie comme sentientistes les approches qui mettent les individus sentients, c’est-à-dire capables de ressentir des expériences vécues subjectives, au coeur des considérations éthiques et politiques. Alternativement, on parle également d’approches « pathocentristes », de « pathos » qui signifie « ressentir » ou « éprouver ».

Bibliographie

- Adams, Carol J., Sexual Politics of Meat A Feminist-Vegetarian Critical Theory, New York, Continuum, 1990.

- Adams, Carol J., « Why Feminist-Vegan Now? », Feminism & Psychology, vol. 20, no. 3, 2010, p. 302-317.

- Adams, Carol J., The Pornography of Meat: New and Updated Edition, New York, Bloomsbury, 2020.

- Adams, Carol J. et Josephine Donovan (dir.), The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, New York, Columbia University Press, 2007.

- Adams, Carol J. et Lori Gruen (dir.), Ecofeminism. Feminist Intersections with Other Animals and the Earth, New York, Bloomsbury, 2014.

- Allcorn, Ashley et Shirley Ogletree, « Linked Oppression: Connecting Animal and Gender Attitudes », Feminism & Psychology, vol. 28, no. 4, 2018, p. 457-469.

- Allen, Michael W., Marc Wilson, Sik Hung Ng, Michael Dunne, « Values and Beliefs of Vegetarians and Omnivores », The Journal of Social Psychology, vol. 140, no. 4, 2000, p. 405-422.

- Aristote, Politique, tr. Thurot, Paris, Garnier frères, 1881.

- Bègue-Shankland, Laurent, Face aux animaux : nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences, Paris, Odile Jacob, 2022.

- Biehl, Janet, « Féminisme et écologie, un lien “naturel”? », Le Monde diplomatique, Mai 2011, p. 22-23.

- Bonnardel, Yves, « En finir avec l’idée de nature, renouer avec l’éthique et la politique », Les Temps Modernes, vol. 2-3, no 630-631, 2005, p. 107-121.

- Bonnardel, Yves et Axelle Playoust-Braure, Solidarité animale. Défaire la société spéciste, Paris, La Découverte, 2020.

- Britt, Cynthia E., « Rachel Carson and Nature as Resource, Object and Spirit: Identification, Consubstantiality, and Multiple Stakeholders in the Environmental Rhetoric of the Conservation in Action Series », thèse de doctorat, University of Louisville, 2010.

- Burgart Goutal, Jeanne, Être écoféministe. Théories et pratiques, Paris, L’échappée, 2020.

- Caldecott, Léonie et Stephanie Leland (dir.), Reclaim the Earth: Women Speak Out for Life on Earth, London, Women’s Press, 1983.

- Callicott, John Baird, « Libération animale et éthique environnementale : de nouveau ensemble », in Hicham-Stéphane Afeissa et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), Philosophie animale. Différence, responsabilité et communauté, Paris, Vrin, 2010.

- Carlasse, Elizabeth, « L’essentialisme dans le discours écoféministe », in Émilie Hache (dir.), Reclaim. Recueil de textes écoféministes, Paris, Éditions Cambourakis, 2016.

- Casselot, Marie-Anne, « Cartographie de l’écoféminisme », in Collectif, Faire partie du monde. Réflexions écoféministes, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2020.

- Cochrane, Alasdair, An Introduction to Animals and Political Theory, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.

- Costello, Kimberly et Gordon Hodson, « Exploring the Roots of Dehumanization: The Role of Animal-Human Similarity in Promoting Immigrant Humanization », Group Processes & Intergroup Relations, vol. 13, no. 1, 2010, p. 3-22.

- Costello, Kimberly et Gordon Hodson, « Explaining Dehumanization Among Children: The Interspecies Model of Prejudice », British Journal of Psychology, vol. 53, no. 1, 2014, p. 175-197.

- Dhont, Kristof, Gordon Hodson, Kimberly Costello et Cara C. Macinnis, « Social Dominance Orientation Connects Prejudicial Human-Human and Human-Animal Relations », Personality and Individual Differences, vol. 61-62, 2014, p. 105-108.

- Dhont, Kristof, et Gordon Hodson, « Why Do Right-Wing Adherents Engage in More Animal Exploitation and Meat Consumption? », Personality and Individual Differences, vol. 64, 2014, p. 12-17.

- Dhont, Kristof, Gordon Hodson et Ana C. Leite, « Common Ideological Roots of Speciesism and Generalized Ethnic Prejudice: The Social Dominance Human-Animal Relations Model (SD–HARM) », European Journal of Personality, vol. 30, no. 6, 2016, p. 507-522.

- Donovan, Josephine, « Animal Rights and Feminist Theory », Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 15, no. 2, 1990, p. 350–375.

- Donovan, Josephine, « Feminism and the Treatment of Animals. From Care to Dialogue », Signs: Journal of Women in Culture and Society vol. 31, no. 2, 2006, p. 305-329.

- Donovan, Josephine, « The Voice of Animals: A Response to a Recent French Care Theory in Animal Ethics », Journal of Critical Animal Studies, vol. 11, no. 1, 2013, p. 8-23.

- Donovan, Josephine, Animals, Mind, and Matter, East Lansing, Michigan State University Press, 2022.

- Ferry, Luc, Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Paris, Grasset, 1992.

- Gaard, Greta, « Toward a Queer Ecofeminism », Hypatia, vol. 12, no. 1, 1997, p. 114-137.

- Gaard, Greta, « Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-placing Species in a Material Feminist Environmentalism », Feminist Formations, vol. 23, no. 2, 2011, p. 26–53.

- Gaarder, Emily, Women and the Animal Rights Movement, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 2011.

- Giroux, Valéry, L’Antispécisme, coll. “Que sais-je? ”, Paris, Presses Universitaires de France, 2020.

- Giroux, Valéry, « Les animaux dans l’angle mort de nos raisonnements éthiques », in Marilou Boutet (dir.), (V)égaux. Vers un véganisme intersectionnel, Montréal, Somme toute, 2021.

- Graça, João, Maria Manuela Calheiros, Abílio Oliveira et Taciano L. Milfont, « Why Are Women Less Likely to Support Animal Exploitation than Men? The Mediating Roles of Social Dominance Orientation and Empathy », Personality and Individual Differences, vol. 129, 2018, p. 66-69.

- Gruen, Lori, « Dismantling Oppression: An Analysis Women and Animals », in Greta Gaard (dir.), Ecofeminism: Women, Animals, Philadelphia, Temple University Press, 1993, p. 60-90.

- Hache, Émilie (dir.), Reclaim. Recueil de textes écoféministes, Paris, Éditions Cambourakis, 2016.

- Hardouin-Fugier, Elisabeth, Estiva Reus et David Olivier, Luc Ferry et le rétablissement de l’ordre, Paris, Tahin Party, 2002.

- Herzog, Harold A., « Gender Differences in Human-Animal Interactions: A Review », Anthrozoös, vol. 20, no. 1, 2007, p. 7-21.

- Kellert, Stephen R. et Joyce K. Berry, « Attitude, Knowledge and Behaviors Toward Wildlife as Affected by Gender », Wildlife Society Bulletin, vol. 15, no. 3, 1987, p. 363-371.

- Kheel, Marti, « License to Kill: An Ecofeminist Critique of Hunters’ Discourse » in Carol J. Adams et Josephine Donovan (dir.), Animals and Women: Feminist Theoretical Explorations, Durham, Duke University Press, 1995, p. 85–125.

- Kheel, Marti, Nature Ethics. An Ecofeminist Perspective, Lanham, Rowman & Littlefield, 2008.

- Kim, Claire Jean, Dangerous Crossings: Race, Species, and Nature in a Multicultural Age, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

- King, Ynestra, « Healing the Wounds: Feminism, Ecology, and Nature/Culture Dualism » in Irene Diamond and Glora Feman Orenstein (dir.), Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism, San Francisco, Sierra Club Books, 1990, p. 106-121.

- Kheel, Marti, « The Ecology of Feminism and the Feminism of Ecology » in Judith Plant (dir.), Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism, Philadelphia, New Society Publishers, 1989, p. 18-28.

- Kymlicka, Will, « Human Rights Without Human Supremacism », Canadian Journal of Philosophy, vol. 48, no. 6, 2018, p. 763-792 (tr. fr. Frédéric Côté-Boudreau, « Les droits humains sans suprématie humaine », L’Amorce, 2023, https://lamorce.co/les-droits-humains-sans-suprematie-humaine/ ).

- Laugier, Sandra (dir.), Tous vulnérables? : L'éthique du care, les animaux et l'environnement, Paris, Payot et Rivages, 2012.

- Larrère, Catherine et Raphaël Larrère. « Animal Rearing as a Contract? », Journal of Agricultural and Environmental Ethics, vol. 12, no. 1, 2000, p. 51-58.

- Leroy, Elisabeth, « L’écoféminisme. Analyse des accusations d’essentialisme », mémoire de master, Université catholique de Louvain, 2020.

- Magnan, Valentin, « De la folie des antivivisectionnistes », Comptes rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la Société de biologie, tome XXXVI, 1884, p. 89-94.

- Milfont, Taciano et Chris Sibley, « Empathic and Social Dominance Orientations Help Explain Gender Differences in Environmentalism: A One-Year Bayesian Mediation Analysis », Personality and Individual Differences, vol. 90, 2016, p. 85-88.

- Michel, Louise, Mémoires de Louise Michel. Écrits par elle-même, Paris, Maspéro, 1976 [1886].

- Munro, Lyle, « Caring about Blood, Flesh, and Pain: Women's Standing in the Animal Protection Movement », Society & Animals, vol. 9, no. 1, 2001, p. 43-61.

- Palmer, Clare, « Le contrat domestique », dans Hicham-Stéphane Afeissa et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Philosophie animale. Différence, responsabilité et communauté, Paris, Vrin, 2010.

- Pateman, Carole, The Sexual Contract, Stanford, Stanford University Press, 1988.

- Playoust-Braure, Axelle, « L’élevage comme rapport d’appropriation naturalisé », mémoire de maîtrise, UQÀM, 2018.

- Plumwood, Val, Feminism and the Mastery of Nature, London, Routledge, 1993.

- Plumwood, Val, « Ecofeminism. An Overview and Discussion of Positions and Arguments », Australian Journal of Philosophy, vol. 64, 1986, p. 120–38.

- Porcher, Jocelyne, « L'esprit du don: archaïsme ou modernité de l'élevage: Éléments pour une réflexion sur la place des animaux d'élevage dans le lien social », Revue du MAUSS, no. 20, 2002, p. 245-262.

- Randler, Christoph et al., « Animal Welfare Attitudes (AWA): Effects of Gender and Diet in University Samples from 22 Countries », Animals, vol. 11, no. 7, 2021, 1893.

- Rudy, Kathy, Loving Animals, Toward a New Animal Advocacy, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2011.

- Singer, Peter, La Libération animale, Paris, Payot, 2012 [1975].

- Taylor, Sunaura, Braves bêtes, animaux et handicapés même combat?, Paris, Éditions du portrait, 2019 [2017].

- Traïni, Christophe, La cause animale. Essai de sociologie historique (1820-1980), Paris, Presses Universitaires de France, 2011.

- Veser, Petra, Kathy Taylor et Susanne Singer, « Diet, Authoritarianism, Social Dominance Orientation, and Predisposition to Prejudice », British Food Journal, vol. 117, no. 7, 2015, p. 1949-1960.

- Ward, Edith, « Review of Henry Salt “Animal Rights” », Shafts, vol. 1, no. 3, 1892.

- Warren, Karen, « The Promise and Power of Ecofeminism », Environmental Ethics, vol. 12, no. 2, 1990, p. 125-146.

- Warren, Karen, « Feminist Environmental Philosophy », in Edward N. Zalta (dir.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015, https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/feminism-environmental.

- Wyckoff, Jason, « Linking Sexism and Speciesism », Hypatia, vol. 29, no. 4, 2014, p. 721-737.

- Zaccour, Suzanne, « Pourquoi les féministes ne mangent pas les animaux », Revue Possibles, vol. 48, no. 1, 2024, p. 61-69.