Abstracts

Résumé

Cet article se base sur une expérimentation conduite en 2022-2023 dans un quartier mixte aux prises avec la problématique de l’itinérance. Ce quartier est le siège de nombreux organismes communautaires et culturels, dont l’organisme Sherpa, avec lequel le projet Illumina a été initié. Ce projet de création et d’art mis en place avec des chercheurs anthropologues, des intervenants et des artistes vit le jour à l’échelle de tout le quartier. La création et l’art ont eu plusieurs fonctions : en tant que forme alternative de relation avec les individus qui fréquentent les organismes communautaires, en premier lieu ceux concernés par la santé mentale. Illumina a entre autres débouché sur un parcours d’art public qui émanait d’une cinquantaine d’ateliers collectifs incluant 200 participants. L’article propose à la fois une synthèse de cette initiative et une réflexion critique orientée sur les thèmes du stigmate, de la précarité, de la narrativité, des méthodologies.

Mots-clés :

- Art,

- santé mentale,

- vulnérabilité,

- accessibilité culturelle,

- organismes communautaires

Abstract

This article is based on an experiment conducted in 2022-2023 in a mixed-use neighborhood struggling with homelessness. This neighborhood is home to numerous community and cultural organizations, including Sherpa, with which the Illumina project was initiated. This creative and artistic project, set up in collaboration with anthropological researchers, stakeholders and artists, is being implemented throughout the neighborhood. Creation and art have had several functions: as an alternative form of relationship with the individuals who frequent community organizations, primarily those concerned with mental health. Among other things, Illumina led to the creation of a public art trail, the result of some fifty collective workshops involving 200 participants. This article offers both a synthesis of this initiative and a critical reflection on the themes of stigma, precariousness, narrativity and methodologies.

Keywords:

- Arts,

- mental health,

- vulnerability,

- cultural accessibility,

- community organizations

Article body

Illumina[1] fut un projet de recherche-action et d’art création proposé à des organismes d’aide et de soutien à des groupes qualifiés de « vulnérables », ceci en raison d’une santé mentale fragilisée en conséquence de diverses conditions : diagnostic de maladies chroniques, handicap physique, vieillissement, immigration récente en tant que réfugié, pauvreté, itinérance. Ce projet fait suite à une série de recherches et d’actions initiées depuis 2019 mobilisant largement l’art et la création et dirigées sur des groupes semblables. Elles ont emprunté divers formats : film, expérimentation en milieu muséal et communautaire, expositions virtuelles, parcours interinstitutionnel.[2] Celui que nous présentons et discutons ici est le seul ayant conduit à un parcours d’art public.

Quatre organismes ont accepté notre invitation, et en premier lieu, l’organisme avec lequel une entente de collaboration avec l’équipe de recherche avait été convenue, Sherpa.[3], [4] Cet organisme nous était connu pour son action visant la cohabitation harmonieuse et la promotion de la mixité sociale sur son territoire d’insertion, le quartier Saint-Roch dans la ville de Québec. Son programme psychosocial mettant de l’avant la création et l’art comme modalité de soutien et de relation avec la population vulnérable nous apparaissait comme une force. La création et l’art n’étaient et ne sont pas les seuls moyens privilégiés par cet organisme qui est aussi doté d’un programme de logement social, d’un programme clinique fort garantissant à ceux et celles qui en ont le plus besoin une aide professionnelle de qualité.[5] La proposition faite à Sherpa puis aux autres organismes fut de mettre sur pied une action collective concertée qui serait appuyée sur la création et l’art et s’étendrait à l’échelle du quartier. Une telle action pourrait être tout au long de son déploiement observée en misant sur des méthodes ethnographiques réunissant journal de terrain, enregistrements de rencontres collectives, photographies, ateliers de création, entretiens individuels, collectes d’images et d’objets. Le dispositif méthodologique pouvait selon nous bénéficier des avancées de la recherche en sciences sociales qui s’appuient sur l’art comme mode d’entrée sur le terrain ou comme moyen de collecte de données. Il est habituel que dans cette perspective des artistes ainsi que des chercheurs des sciences sociales soient amenés à collaborer et à entreprendre des expérimentations (Elliot et Culhane 2017 ; Hjorth, Harris, Jungnickel et Coombs 2020 ; Schneider et Wright 2013 ; Springgay, Irwin, Leggo et Gouzouazis 2008 ; Sullivan 2010). Des approches de ce type bénéficient en plus d’une potentielle adaptation des méthodes ethnographiques à des terrains plus courts (Padros, 2021a, 2021b ; Radice 2022), ainsi que des développements de l’anthropologie multimodale facilitant des modes de diffusion et de partage auprès de participants qui ne fréquentent pas les revues scientifiques (Westmoreland 2022 ; Varvantakis et Nolas, 2019). Cet article propose donc le récit de l’expérience Illumina conduite en 2022-2023 et en expose les forces et les limites. Comment l’ethnographie peut-elle trouver place dans un contexte d’urgence sociale et de fragilité des personnes et des milieux concernés ? Comment la création et l’art offrent-ils des opportunités utiles tant aux intervenants qu’aux chercheurs ?

Depuis les années 1980, la ville de Québec a vu naître plusieurs projets de soutien des personnes concernées par un problème de santé mentale et mettant de l’avant la création et l’art. D’abord portés par des activistes qui luttaient contre la psychiatrie asilaire qui prévalait avant les années 1960 et qui se souciaient des groupes nouvellement traités dans la communauté, ainsi que du manque de soins, ces projets ont peu à peu évolué à partir des années 1990 vers des programmes d’art social, c’est-à-dire basés sur le mieux-être individuel et collectif, et dans une moindre mesure, d’art-thérapie, ceux-là offerts ponctuellement ou quotidiennement. Sherpa à lui seul se situe à la jonction de toutes ces initiatives, proposant ce qui s’appelle une Ruche d’art (Art Hive), soit un programme libre de création, mais aussi divers ateliers conduits par des artistes professionnels dans plusieurs disciplines : danse, théâtre, chant, écriture, musique et arts visuels. La perspective de Sherpa est entre autres d’offrir un moyen non coercitif de lutte contre l’isolement et de donner à vivre une expérience esthétique élargie sans jugement moral, eu égard à l’une ou l’autre des conditions que présentent les personnes. Sherpa est, par l’étendue de ses actions et l’approche audacieuse qui est la sienne, au-devant des actions « en art et santé mentale » sur son territoire de prédilection. C’est pourquoi cet organisme fut à l’avant-scène du projet Illumina, en entraînant avec lui les trois autres organismes, soit l’Engrenage, le Centre multiethnique de Québec et le YMCA.[6] Une proposition de recherche faite à Sherpa se devait selon nous de coller le plus près possible à sa réalité quant à son cadre habituel de pratique, tout en participant à la déstigmatisation des groupes desservis. La voie de la création et de l’art était, d’entrée de jeu, toute désignée, tant pour l’action que pour la recherche. Pour l’équipe de recherche, cela impliqua une entrée minimalement intrusive sur le terrain, un format de collaboration acceptable pour les uns et pour les autres et enfin de jauger de quelles façons des pratiques liées à l’art et à la santé mentale pourraient être susceptibles de se déployer sur un terrain sensible et à l’échelle d’un quartier et non de se réduire à l’espace de l’organisme. Il est important de noter que jamais Sherpa n’avait participé à un projet de cette envergure, tant en recherche-action qu’en art création.

Art et santé mentale

L’idée de proposer aux personnes concernées par un problème de santé mentale une ou des activités de création et d’art comme complément ou alternative aux traitements médicaux n’est pas nouvelle. Déjà, les hôpitaux psychiatriques agissaient dans cette direction depuis de nombreuses années, même durant la période asilaire ; ils déployaient toutefois leurs programmes de manière orientée vers la thérapie occupationnelle, les « malades » devant se plier à des règles assez rigides et les créations se limitaient, sauf exception, à une forme d’artisanat convenu (Saillant 2024 ; Dubois 2007). C’est entre autres dans cet espace interstitiel que l’art brut (ou art outsider) – et de diverses déclinaisons – est apparu (Art et marges musée 2020 ; Foi 2015 ; Peiry 2016 ; Thévoz 2001) bien avant qu’il soit comme aujourd’hui beaucoup plus visible. Au Québec, l’idée de proposer des programmes d’art en institution ou à sa marge autres qu’occupationnels ne se forma que dans les années 1990. Durant cette même période, des programmes naissent aussi dans le milieu communautaire (Corin et Blais 2019 ; Lamoureux et Sasseville 2024).

Considérant l’évolution des traitements dans le champ de la santé mentale et le fait que la majorité des personnes concernées sont traitées hors institution, les programmes d’art et de création offerts dans la communauté ont pris avec le temps une pertinence élevée. Il est important de souligner que les organismes qui s’engagent au Québec en ce sens demeurent très peu nombreux, quoique la demande soit très importante[7]. Il n’est pas rare que des anthropologues de la santé aient participé à ce mouvement. L’anthropologue qui s’engage dans de tels projets occupe davantage la posture de l’artivisme (étude des mondes sociaux et actions développés par l’art (Salzbrunn 2019) que de l’anthropologie de l’art (étude comparative des formes et significations de l’art (Van Vliet 2023).

Pourquoi la création et l’art ont-ils trouvé place dans le sillon des pratiques professionnelles et militantes liées à la santé mentale ? D’abord, plusieurs études internationales ont montré les bienfaits de la création et de l’art pour les personnes concernées : l’accès à ses propres émotions, le fait de pouvoir s’exprimer autrement que par les mots, la possibilité de vivre une expérience esthétique en créant ou en fréquentant des oeuvres inspirantes, en particulier en arts visuels, l’opportunité de rencontrer des semblables de manière non confrontante et l’agentivité sont parmi les bienfaits les plus souvent mentionnés (Trudel et Fortin 2022). Des travaux conduits entre autres par l’OMS, et aussi en psychologie, neuroscience et anthropologie sont allés en ce sens (Corin et Blais 2019 ; Lemarquis 2014, 2020 ; OMS 2019 ; Trudel et Fortin 2022)[8] et englobent plusieurs disciplines artistiques, dont la musique. Il s’agit pour les auteurs d’éviter de considérer les personnes concernées comme des malades sans autre identité que celle d’un diagnostic médical et enfin de favoriser la qualité de vie. Nombre d’approches innovantes en santé mentale et mises de l’avant au Québec et ailleurs dans le monde intègrent la création et l’art. Par ailleurs, on doit aussi reconnaître que ces pratiques sont susceptibles de prendre tantôt un caractère institutionnel, tantôt un caractère radical et militant : entre l’art-thérapie et le Mad Art, à des pôles extrêmes, les différences pullulent.[9],[10]

Plus rarement trouve-t-on dans les écrits des exemples de projet qui se sont déployés à l’échelle de toute une communauté[11] dans une perspective de déstigmatisation. Ce sont parfois des professionnels de la santé mentale et des chercheurs qui sont au-devant de tels projets, mais le plus souvent ce sont des artistes professionnels ou des médiateurs culturels qui les initient et offrent une expérience individuelle ou collective de création. Ceci conduit idéalement à des expositions fréquentées par de larges publics. Ces propositions, en particulier celles qui sont collectives, ne se font toutefois pas à l’échelle d’une communauté ou de tout un quartier. C’est pourquoi le projet Illumina s’est présenté comme une proposition unique n’ayant que peu d’équivalents dans le monde et en particulier dans un quartier que l’on pourrait qualifier de sensible. C’est aussi pourquoi l’ethnographie de sa mise en place et de certains de ses résultats offrirait idéalement un apport analytique et critique.

Saint-Roch : un phoenix entre marge et innovation sociale

C’est dans le quartier Saint-Roch à Québec que s’est déployé le projet Illumina. Ce quartier était facile à désigner, et ce, pour plusieurs raisons : il s’agit d’abord d’un secteur qui réunit une kyrielle d’organismes communautaires ou de solidarité sociale et culturels incluant des groupes d’artistes. Non seulement la très grande majorité des organismes qui offrent art et création comme alternatives en santé mentale y résident-ils, mais on y trouve également des organismes qui veillent à répondre aux besoins fondamentaux des plus démunis. De plus, c’est dans cette partie de la ville que siègent l’École d’art de l’Université Laval et la Maison de la coopération et de l’économie solidaire de Québec, ainsi qu’une coopérative de centre d’artistes.

Ce quartier historique de la ville, présent depuis les débuts de son histoire, a subi avec le temps de nombreuses métamorphoses. Parmi ses transformations majeures, on note la réalité d’un feu qui rasa au XIXe siècle la moitié du quartier. Ce dernier fut ensuite entièrement reconstruit. Il s’agissait d’un quartier ouvrier où se concentraient les entreprises de bois et les tanneries. Il fut et est demeuré un quartier ouvrier où réside une importante population de personnes vivant avec un faible ou un très faible revenu. Au XXe siècle, il connut une certaine effervescence grâce à la présence de plus en plus forte de grands magasins à rayons ; c’était alors le seul secteur de Québec qui offrait à ses habitants un accès à ce qui allait devenir la consommation de masse. Cette période fut en quelque sorte l’âge d’or du quartier. C’est à la fin des années 1960 que Saint-Roch perdit cet avantage économique et qu’en remplacement de la principale rue commerciale où se trouvaient les « grands magasins », un mail recouvrit cette même rue et devint un espace de refuge pour les groupes les plus marginalisés, incluant ceux que l’on a appelés les ex-psychiatrisés. Dans les années 1970, le quartier fut littéralement amputé d’une partie de ses habitants à la suite d’un projet de modernisation qui fit passer une autoroute au coeur d’un environnement essentiellement composé de petites maisons ne dépassant que rarement trois étages. On parle d’un quartier éventré. Ce sont à l’époque 600 familles qui furent déplacées. C’est ainsi que le quartier chinois disparut de la carte. Dans les années 1980, le secteur fut le lieu de prédilection de motards et de gangs de rue qui généraient peur et insécurité au sein de la population. Depuis les années 1990, Saint-Roch a accueilli nombre de projets sociaux et culturels dont les objectifs étaient d’améliorer les conditions de vie des habitants. Ce n’est que depuis les années 2000 qu’on observe un certain embourgeoisement, lequel est dû à la présence de deux universités, d’édifices gouvernementaux et d’entreprises en démarrage, et aussi à la mise en place de divers programmes d’embellissement tels que construction d’un parc, démolition du mail, dynamisation de la vie commerciale et tenue d’événements culturels. Quoique prenant une figure de phoenix, ce quartier porte avec lui le stigmate de son histoire sociale de pauvreté et de marginalité. Et ceux qui autrefois se réfugiaient dans le mail sont aujourd’hui susceptibles de se retrouver à la rue.[12]

Depuis quelques années – et surtout depuis l’épidémie de COVID-19 –, Saint-Roch est la proie d’une autre épidémie, celle du fentanyl et des drogues dures. Ce phénomène pèse de nouveau sur l’image de marginalité et de pauvreté qui est accolée au quartier. Les personnes itinérantes et plus fragiles deviennent pour les revendeurs une clientèle de choix, et ces drogues, un moyen de supporter l’insupportable. C’est ainsi que le paysage social du quartier s’est une fois de plus transformé en raison de la présence accrue de personnes mentalement fragiles et vulnérables exposées à des dealers sans pitié. L’organisme Sherpa est à l’avant-scène de ce tableau complexe d’urgence sociale. Il continue d’offrir son programme d’art social qui est d’ailleurs l’une des images fortes de sa vitrine publique. C’est ainsi que les uns et les autres sont susceptibles de fréquenter l’organisme, ses divers services de soutien, son café, sa ruche d’art, sans compter le logement social qui est géré par Pech. Ils y trouvent réconfort, soutien et non-jugement. Pour l’équipe de recherche, les défis se sont multipliés dans un tel contexte et sur plusieurs plans : comment rejoindre les intéressés ? Comment faciliter la participation ? Est-ce que l’art constituait vraiment une stratégie à privilégier ? Comment insérer des activités de recherche dans ce contexte d’urgence sociale et de précarités multiples, en premier celle de ceux et celles que l’on nomme les « multitraumatisés » ?

Illumina. Implanter l’action à l’échelle du quartier

La visite du quartier Saint-Roch qui mène vers Sherpa nous permet d’appréhender une première image de cet organisme depuis sa vitrine : une galerie d’art, un café, une clientèle bigarrée et mixte, des personnes attablées côté atelier et qui s’affairent à leur création. Pour le passant qui ne connaît pas les lieux, cette vision pourrait être confondante, et cela est certes voulu. Les initiateurs du projet ne désiraient certainement pas que l’organisme soit perçu comme concernant uniquement les personnes avec des problèmes de santé mentale, afin d’éviter l’étiquetage. L’art servirait aussi à déstigmatiser les premiers intéressés, et un public plus large le fréquenterait. Car l’art non seulement « ferait du bien », mais il véhiculerait aussi par sa forme, ses formats ou ses créateurs le message d’une liberté possible. Tout le contraire des lieux d’enfermement décrits par Foucault (1961), Goffman (1968) ou encore, plus près de nous, Biehl (2013) et Boudreau (2003).

Lorsque le projet Illumina fut proposé[13] par l’autrice de ces lignes, il s’agissait non seulement de s’inscrire dans une pratique existante, soit celle de la possibilité de la création au quotidien pour le groupe mixte qui fréquente Sherpa, mais aussi d’en élargir le cadre et le territoire. La création collective anticipée serait un parcours d’art public traversant le quartier. Occuper par l’art le quartier, aussi rébarbatif qu’il pouvait sembler être, multiplier les occasions de création pour divers publics exposés ou non à cette possibilité, créer un maillage unique entre les organismes de solidarité sociale et les organismes d’art, contribuer à la déstigmatisation des personnes et du quartier lui-même, observer in situ les processus afin de les décrire sur le plan anthropologique, tout cela faisait partie de ce défi de taille. Il fallait d’abord, en plus de Sherpa, rejoindre d’autres organismes ; cela fut fait. Il fallait également rejoindre leurs publics et leurs participants. Cette action reste à tous coups complexe dans un milieu où ceux-ci font face à des obstacles de vie au quotidien qui ne les rendent pas toujours des plus disponibles ou des plus atteignables. Des artistes professionnels ont aussi été contactés et des propositions leur furent faites afin d’animer un certain nombre d’ateliers. Chacun a proposé un format d’atelier spécifique, et les créations qui en ressortiraient contribueraient au parcours d’art public à venir. Tout ce travail fut engagé à l’automne 2022 grâce à la direction et à la coordination enthousiaste de l’équipe. En quelques semaines, une équipe élargie était constituée et regroupait artistes, intervenants sociaux, participants et chercheurs.

On en savait encore peu sur ce que serait véritablement ce parcours, bien que des images de créations anticipées se formaient peu à peu grâce aux propositions des artistes et aux échanges que nous avions avec eux. Nous naviguions à vue. Les traces de chaque étape (par exemple courriels d’invitation, rencontres personnalisées, réunions préparatoires, contacts avec la Ville de Québec) étaient soigneusement archivées.

Une fois les bases essentielles de réalisation du projet posées ainsi que définies certaines de ses conditions matérielles, le projet fut lancé. Les ateliers furent d’abord offerts aux organismes participants, soit Sherpa et les trois organismes qui n’avaient pas pour mission l’inclusion de l’art et de la création ; durant cette période furent aussi proposés d’autres ateliers d’art et création réunissant d’autres organismes qui, au contraire, en avaient l’expérience et incluaient une fois de plus Sherpa, soit la Mezzanine et Vincent et moi.[14]

Il y eut deux préalables à ces ateliers. Le premier fut de réaliser une marche collective dans le quartier et de s’imprégner de ses ambiances et de ses espaces, une marche peu courue par nos futurs participants, car effectuée en début d’hiver et à -20 °C, mais très instructive pour l’équipe, cette dernière ayant déjà pratiqué cette méthodologie dans d’autres contextes (Saillant, Bourdages Duclot 2022). Deux habitués de longue date du quartier et qui en connaissaient parfaitement son histoire en tant qu’organisateur communautaire et en tant que résident journaliste et auteur nous accompagnaient[15]. Le deuxième préalable fut de proposer des ateliers de mémoire (nommés Mémoria Mix) au sein desquels les participants des organismes sollicités pouvaient s’exprimer sur les réalités passées, actuelles, désirées et désirables de Saint-Roch. Ces préalables dresseraient la table, au sens où l’équipe pourrait sentir et ressentir l’expérience du quartier par une sorte d’immersion, aussi courte fut-elle dans le temps, et également par les perceptions partagées de ce dernier.

Au cours des ateliers de mémoire tenus en février 2023, au nombre de huit, les visions plurielles du quartier ont été discutées dans chaque organisme rencontré de manière indépendante. Du point de vue des personnes qui les ont fréquentés, Saint-Roch était loin d’être aussi peu recommandable que la réputation qu’on lui fait : la mixité sociale, le côté petit village, la proximité de différents services, la familiarité, l’entraide et la tolérance ont été soulignés. Peu de participants ont évoqué les activités d’art et création existantes au sein du quartier comme une caractéristique forte, bien que ces dernières soient pourtant très présentes. Bien évidemment, les enjeux de sécurité et de pauvreté ont aussi été mentionnés, mais presque chaque fois, c’est avec beaucoup de nuances et de considération que ceux-ci furent ramenés dans le propos. Les itinérants n’étaient pas le problème : les abus de drogues et d’alcool et la pauvreté des services étaient, nous disait-on, les premiers responsables de la dégradation du secteur. Encore moins la création et l’art furent-ils évoqués comme des réponses possibles à cette dégradation. Et parmi les aspirations, les aspects les plus significatifs furent le désir de multiplication des espaces publics, de réponses plus adéquates aux besoins sociaux, de mesures d’accessibilité facilitant un exercice accru de la citoyenneté. Du côté de la création et de l’art, ce ne sont pas d’offres accrues en ateliers dont il fut question, mais plutôt de l’intérêt pour l’embellissement des espaces publics, par des jardins, des arbres, des fleurs. Un environnement plus invitant et agréable était souhaité. Lors de ces ateliers, des notes étaient prises par tous les membres de l’équipe, ainsi que de nombreuses photographies, tout comme les discussions qui furent enregistrées. Chaque milieu possédait des propriétés singulières, puisque leurs participants différaient par leurs caractéristiques : des réfugiés surtout africains au Centre multiethnique, des personnes en itinérance au YMCA, des citoyens engagés à l’Engrenage. Malgré les différences d’ambiance et de contextes au sein des organismes, une certaine convergence des propos était décelable.

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Tous ces ateliers de mémoire suggéraient à l’équipe que le projet Illumina, d’abord centré sur des ateliers de création et d’art, ne serait peut-être pas au diapason des participants, car après tout, ces pratiques ne semblaient pas compter si l’on en juge des propos recueillis au sein de Mémoria Mix. Par contre, il pouvait aussi suggérer qu’un parcours d’art public qui ressortirait des ateliers le serait davantage. Le résultat importerait-il plus que le processus ? Il faudrait voir. Mais tout est plus complexe que ces premières observations.

La mise en place des ateliers de création et d’art au sein du projet Illumina

C’est à la suite de Mémoria Mix que furent enchaînés les ateliers de création proprement dits. En quoi consistaient-ils ?

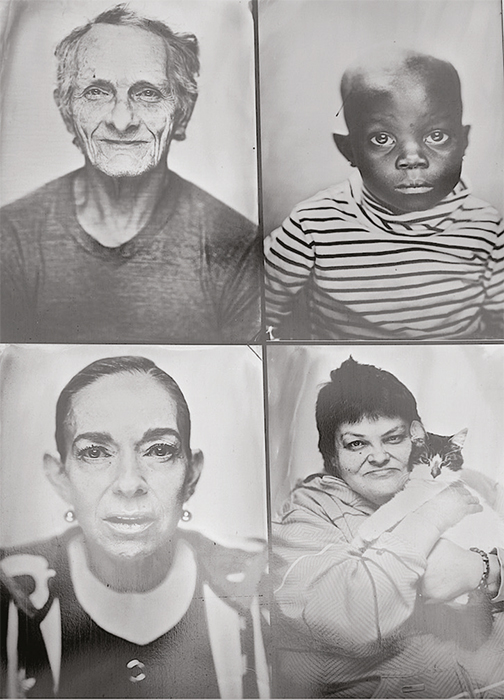

Chacun des ateliers comme on l’a dit ci-haut fut conduit par un artiste professionnel offrant un projet court et des moyens de réalisation d’une partie d’une oeuvre collective devant intégrer le parcours. Les ateliers se tiendraient dans les organismes participants. Ce fut d’abord trois catégories d’ateliers qui furent proposés les uns à la suite des autres. (1) D’abord un projet de vannerie amenant les participants à réaliser des nids à rassembler et à installer dans un environnement naturel. Lors des ateliers Nids de bien, les participants furent invités par l’artiste Angela Marsh à fabriquer leurs nids, composés d’herbes sauvages et de feuilles des phragmites récoltées à l’automne ainsi que de retailles de tissu de diverses couleurs. En groupe, les participants s’amusaient à assembler, coudre et relier afin de créer des formes de nid. (2) Ces nids devraient prendre place dans les arbres d’une place publique. Ensuite, un projet de vitraux qui permettait aux participants de façonner une image ludique et fantaisiste d’une vie rêvée fut proposé. C’est ainsi que lors des ateliers Croître, l’artiste Mathieu Fecteau désira amorcer une discussion avec les participants autour des notions de cheminement et de croissance. Il leur présenta une multitude de petits objets de récupération et les invita à les poser sur une plaque de plexi afin de former une image qui pouvait évoquer leur propre chemin de vie. Chaque tableau réalisé fut coulé dans la résine. L’artiste en sortit une vingtaine de tableaux, en l’occurrence des vitraux, dans lesquels les objets choisis par les participants étaient intégrés. Ces vitraux devraient aussi être accrochés dans un espace public largement fréquenté. (3) Enfin, des séances de photographie de participants et de citoyens du quartier ont amené l’artiste Yves Lavoie dans les organismes collaborateurs. Ceux qui le souhaitaient pouvaient laisser capter leur image. Les portraits de Yves Lavoie consistaient en des impressions tirées de photographies au collodion humide sur plaques d’aluminium, l’un des plus anciens procédés de photographie. Au XIXe siècle, la photographie au collodion humide avait rendu le portrait accessible au large public et à des gens ordinaires, ce que désirait l’artiste. Les portraits pourraient être exposés, idéalement, à l’extérieur et en très grand format en accord avec la municipalité. Mais aussi dans leur format original. Pour chaque format proposé, ce sont huit ateliers qui furent offerts.

D’autres ateliers d’art furent également mis en place dans un deuxième temps dans les autres organismes collaborateurs, et le portrait fut une fois de plus mobilisé. Ici, ce sont quatre ateliers qui eurent lieu dans chaque organisme. Lors de séances préparatoires, l’artiste Fanny H.-Levy[16] proposa aux organismes et aux personnes participantes de se plonger dans leurs univers personnels en réalisant eux-mêmes leurs autoportraits. Partant de photographies de leur visage dont ils disposaient, les participants ont été amenés à se figurer, à se refigurer ou encore à se réinventer, en réfléchissant et en intégrant librement, par différentes techniques de dessin, des éléments de leurs sphères aussi bien intime que publique, sociale et relationnelle. Le lieu d’exposition de tous ces portraits imaginaires devrait être très visible. Il fallait le trouver… Tous apparaîtraient ensemble dans une très large murale, Passeurs de rêves 2,[17] que l’on voulait rétroéclairée. Dans ce cas, ce sont les responsables d’organismes qui ont pu rassembler les informations utiles quant à la participation et aux processus créatifs qui se déroulèrent de février à mai 2023.

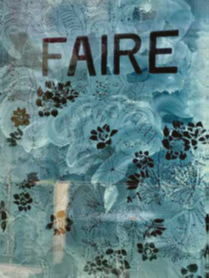

Outre ces deux premières séries d’ateliers, deux duos d’artistes visuels furent conviés au parcours. Alors que les oeuvres des ateliers étaient toutes collectives, celles de ces deux duos ne l’étaient pas foncièrement, quoique leurs créations aient été réalisées en micro-collectif. Une première oeuvre de Hélène Matte et de Julie Picard, Îlot, photo, frigo, jette une lumière sur la mémoire de l’Îlot Fleurie, ce lieu de rassemblement et de mixité sociale qui a laissé une profonde empreinte affective et esthétique chez les gens qui l’ont fréquenté, dont certains de nos participants. Afin de rendre hommage à l’Îlot Fleurie et de commémorer l’implication conviviale que ces artistes partageaient avec d’autres, elles ont puisé dans leurs archives un éventail de traces photographiques. Le résultat fut collage d’archives nées de cette action collective d’art social. Une deuxième oeuvre, le 769, consista en une action de dessin grand format exécuté dans la vitrine d’un commerce désaffecté. Amorçant le processus par un affichage à même les vitrines de ce commerce, le duo d’artistes visuelles Camille Courier et Claude Majeau mobilisa le dessin au blanc d’Espagne en grand format, leur médium principal, et introduisit des motifs floraux qui laissaient quand même entrevoir le délabrement du lieu. Sur cette même vitrine, une inscription intrigante : Faire face. Faire face à quoi et à qui ?

Une présence des artistes sur les lieux du parcours et de leurs créations assura de nouvelles interactions avec des participants.

Ajoutons à cela deux autres actions qui furent intégrées au volet Mémoria Mix du projet. (1) Lors de ces ateliers, il fut demandé aux participants d’apporter un objet qui représenterait la cohabitation, ou encore de nommer un tel objet. Avec ces objets et ces représentations en main, l’une des membres de l’équipe, Sarah Bourdages Duclot, anthropologue et artiste, élabora une sculpture qui pourrait être placée dans la vitrine de Sherpa. Son oeuvre, Textures de cohabitation, fut une autre manière d’affirmer de qui et de quoi se compose ce quartier. En plus de mobiliser les thèmes chers aux participants, ceux-ci furent intégrés à la sculpture par les objets et leurs mots colligés lors des ateliers de mémoire. Sans doute la seule assurance d’un lieu d’exposition des oeuvres (!). (2) De plus, les propos dont nous disposions permirent à Célia Forget, autre membre de l’équipe, de présenter un balado[18] qui ferait partie du parcours. Le quartier en serait l’acteur central et des voix du quartier y participeraient.

La fréquentation des ateliers a été variable, allant d’un individu (!) à 35. En général y prenaient part une dizaine de personnes, excluant chercheurs et intervenants. Au total, ce sont 200 participants d’organismes communautaires qui furent réunis dans une cinquantaine d’ateliers qui se joignirent à Illumina. Lors de ces ateliers qui étaient certainement le centre de gravité du projet, des notes d’observation furent prises par l’équipe de recherche, ainsi que des photographies des processus et des oeuvres ; le tout fut encore une fois soigneusement archivé. Il est de plus certain que les oeuvres produites sont également de précieuses traces que les chercheurs pouvaient recevoir comme autant d’artefacts du projet.

La présentation succincte de tous ces ateliers et actions permet un survol de plusieurs des aspects du processus du projet Illumina, à l’exception des activités satellites et du travail de réseautage qui furent concomitants.[19] Comme on peut le saisir, toutes les actions furent basées sur des créations collectives à échelle variable qui rassemblèrent participants, artistes et chercheurs, ou artistes seulement. De manière intéressante, plus le projet avançait, moins les rôles des uns et des autres se trouvaient parfaitement définis, et cela très naturellement, ce qui impliqua une immersion totale dans le milieu. Ceci rendait le travail de recherche extrêmement difficile puisque les activités s’enchaînaient les unes aux autres et sans répit, que de nombreux incidents survenaient, que la recherche de fonds supplémentaires s’imposait, que les partenaires devaient être approchés et convaincus (une trentaine au final). Il arrivait que nos certitudes soient ébranlées et même nos capacités à réussir le pari. N’oublions pas qu’il incombait aussi à l’équipe d’identifier les lieux définitifs du parcours, non sans peine, et ce, par toute une série de négociations avec les divers organismes, la municipalité et certains gestionnaires d’espaces publics. Un forum et une fête étaient souhaités pour le lancement du parcours et eurent effectivement lieu en juin 2023.

Interactions, processus et oeuvres du parcours Illumina

Tous ces ateliers ont supposé divers interactions et processus conduisant à des oeuvres qui ont pris place dans le parcours Illumina, lequel se déploya en sept stations (ou étapes) qui obligèrent le visiteur à traverser le quartier. Une manière de le vivre autrement et, si possible, de transformer le regard à propos des lieux et des groupes qui y résident. Dans cette section, nous proposons de suivre de l’intérieur les interactions et processus du projet liés à ses principaux acteurs. Nous revenons au besoin sur les ateliers.[20] Nous suggérons aussi de suivre le chemin du parcours en « défilant » tout le long des stations et de voir les oeuvres qui le composent. Il sera donc possible d’en appréhender les formes, contenus et significations. À noter que les titres des oeuvres apparaissent en exergue et les noms des stations intégrés au texte sont ceux des rues, organismes ou espaces publics dédiés au parcours. On retrouve les noms des participants, trop nombreux pour être cités, sur le site web du projet Illumina. Enfin, tout au long du projet, de nombreuses photographies de situations et d’oeuvres ont été réalisées par les divers membres de l’équipe élargie. Nous en avons retenu un certain nombre en lien avec chacune des stations.

Gens du quartier

Lorsque l’artiste Yves Lavoie fut invité pour les ateliers de portraits, les participants et un plus large public répondirent avec enthousiasme lorsqu’il fit sa tournée dans les organismes collaborateurs. L’imposant appareillage du photographe ne fut pas vécu comme une intrusion, mais plutôt comme une curiosité, voire un jeu. Pour des personnes stigmatisées dont plusieurs éprouvent une certaine honte de leur situation et de leur identité imposée, l’image publique de soi est souvent refusée. Dans le projet Illumina, cette image fut pour un certain nombre désirée, un peu comme si le geste collectif en allégeait la portée. Pour les participants d’Illumina, cela voulut dire de vivre la fierté de se faire immortaliser en photo, de devenir visible ensemble. Pour le visiteur, cela signifia de pouvoir prendre le temps de rencontrer ces yeux où nos regards se mirent, ces yeux de gens du quartier, et de lire des propos des ateliers Mémoria Mix que nous avions associés à ces portraits. Quelques-uns d’entre eux furent d’abord exposés en très grands formats rétroéclairés à la Station Langelier, devant un important centre communautaire et culturel[21] situé sur un boulevard urbain très achalandé. Il était étrange pour les participants concernés de se voir en aussi grand, « d’occuper autant de place ». Quelques semaines après l’inauguration, ce sont 24 portraits d’autres participants et de citoyens qui se sont ajoutés sur le terre-plein du boulevard. L’effet fut celui de se voir en « plus grand que nature » et sans la honte. Plusieurs fois des participants vinrent et revinrent voir ces portraits, seuls, entre amis ou en famille. L’un d’eux nous dit au fil d’une balade : « C’est pas moi, c’est tous les autres. »

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

Illustration 7

Station Langelier, exposition Gens du quartier, volet des grands portraits.

Textures de cohabitation

La cohabitation entre les divers groupes qui composent le quartier fut une valeur partagée à propos du mieux-être et du vivre-ensemble lors des ateliers de mémoire, ce qui se refléta dans la mosaïque des portraits et la sculpture. Une installation dans la vitrine de Sherpa invita à réfléchir à la notion d’équilibre qui traverse nos vies, un équilibre précaire, inégal, aléatoire. Quand tout se joue sur un coup de dés avant même d’avoir appris à jouer. Les participants et visiteurs pouvaient pénétrer cette structure légère et flottante et expérimenter à leur tour cette précarité par effet d’immersion, ce qu’ils firent, très amusés, lors du lancement de l’événement. Les participants de Sherpa, pour qui c’est un milieu de vie, en bénéficièrent, à leur plus grand ravissement, et ce, durant toute la période d’exposition, soit du 8 juin au 8 septembre 2023. C’est sans compter le fait que les 60 portraits réalisés par Yves Lavoie (collection complète) ornaient une autre vitrine de l’organisme et formaient, avec la sculpture, la Station Sherpa.

Îlot, photo, frigo

Au cours des ateliers Mémoria Mix, l’unique événement culturel plusieurs fois mentionné comme faisant partie de la mémoire collective fut celui de l’Îlot Fleurie, soit ce premier geste d’art social d’envergure axé sur le collaboratif et la solidarité intracommunautaire dans ce quartier. Jardin sous l’autoroute, marge à la beauté rebelle, l’Îlot Fleurie était porteur d’optimisme. Situé en dessous du « tout-à-l’automobile » et à mille lieues des impératifs du monde marchand, de 1990 à 1997, ce no man’s land appartenait à tous et existait par des installations, des concerts, des repas collectifs, de la poésie, du partage. Hélène Marsh et Julie Picard en ont tiré un « album photo » entièrement collé sur le frigo communautaire que l’on trouve sur le parvis de la plus importante église du quartier. Elles ont aussi durant les mois du parcours, et à l’occasion, alimenté le frigo de victuailles, comme cela se fait quotidiennement. Les visiteurs et ceux qui s’alimentent au frigo se trouvaient devant un objet connu – le frigo – et une pratique familière – le collant sur le frigo. De temps à autre, des visiteurs reconnurent une scène de l’Îlot Fleurie sur le frigo de la Station Parvis fondu dans le paysage habituel du parvis. Le fait d’intégrer dans le parcours un symbole de survie dans la rue, de ne pas maquiller certaines des plus dures réalités du quartier, de lier le geste artistique et le geste social permettait un ancrage aussi bien mémoriel qu’actuel dans Illumina. Et de doublement se reconnaître et d’être reconnu. Lors de l’installation, des passants dirent aux artistes : « Ah, c’est beau, mais ça sera vite défait. » Au cours de l’été, le frigo fut deux fois vandalisé et des images, déchirées. Les artistes choisirent de laisser intactes ces déchirures, parties intégrantes de la réalité. L’art public comprend des risques… Pourtant, plusieurs mois après la fin de l’événement, le frigo était toujours en place, même amoché…

Illustration 8

Illustration 9

Illustration 10

Illustration 11

Station Parvis, un passant retrouve des images connues de l’Îlot Fleurie incluses dans l’oeuvre Îlot, photo, frigo.

Le 769

Le parcours Illumina interrogeait nos modes d’être et de vie, ainsi que la cohabitation entre divers groupes sociaux, ce qui implique des personnes plus jeunes ou plus âgées, bien nanties ou mal nanties, différentes par leurs capacités, ordinaires et marginales, toutes amenées à vivre dans un monde où l’accès aux richesses est inégal. La vitrine du 769, rue Saint-Joseph fut mise en place en dialogue avec la rue, et ce, grâce au duo d’artistes Camille Courier et Claude Majeau. Le processus de création devait par la suite être partagé avec les publics, et la vitrine se transformer au cours de la durée du parcours grâce aux interventions de participants. Ainsi, ces derniers purent librement expérimenter la gestuelle du dessin grand format performé par les artistes, « oser la vitrine », et les artistes en collecter les traces. Au final, l’installation qu’était aussi cette vitrine rétroéclairée de la Station 769 comportait des traces de la gestuelle du duo d’artistes ainsi que des traces des moments participatifs vécus avec des passants et des participants. Qui, d’ailleurs, en profitèrent pour inscrire d’autres traces sur les murs délabrés du local, avec encore plus de liberté et une joie non contenue. L’intention du 769 fut de provoquer un moment de réflexion ouvert entre artistes et divers publics. Discrète malgré tout, tellement elle se fondait à la normalité de la rue, elle n’en était pas moins présente par les questions qu’elle devait susciter au cours de la durée du parcours en y faisant face : questionner l’activité artistique en regard de la pression que chacun expérimente dans le monde du travail et qui colore la qualité de nos interactions urbaines. Questionner l’art dans nos vies : est-ce que l’art constitue une activité productive ? Qui sont ceux que l’on considère comme « improductifs » ? Questionner l’art dans un quartier aux multiples précarités. La vitrine du commerce abrita un itinérant qui y élut domicile. « Je baigne dans l’art », nous disait-il. Au-delà de cette vitrine, les artistes ont doublé la création à même une fenêtre de l’école d’art située dans une ancienne usine. La vitrine ne fut démantelée qu’à la fin de l’année 2023.

Chemins de vie

Réinventer la vie, c’est à cela que la Station YMCA nous invitait. Depuis longtemps, le YMCA fait partie du paysage social de Québec et constitue l’un des maillons forts des organismes de solidarité sociale de la ville. Dorénavant ayant pignon sur rue dans Saint-Roch, il est voisin de Lauberivière, un organisme qui a pour mission l’accueil des personnes itinérantes. Une collection de vitraux ludiques et évocateurs nommée Chemins de vie issus des ateliers de Mathieu Fecteau fut installée dans les larges vitrines du YMCA qui les rendaient visibles tant de l’intérieur que de l’extérieur. Pour les participants, entre autres des itinérants, l’oeuvre collective incarnait tous les chemins des vies possibles quand les clés de la solidarité sont rassemblées, tout en dévoilant un imaginaire florissant, fortement ludique, sans doute éloigné des conditions de vie quotidienne des participants. Et sans aucune référence à la misère et au misérabilisme. L’intégration d’objets symboliques de leur choix fut une manière de créer ces chemins de vie à caractère alternatif, d’en réinventer les contours, de détourner les assignations. Exposés dans un quadrilatère fortement investi par les sans-abris, mais aussi fréquenté par un plus large public, les vitraux ont pu être commentés par certains itinérants qui avaient participé à leur création. Les oeuvres ont ainsi cohabité avec les premiers intéressés. Il fallait voir tout l’été tous les tableaux installés et, sous ces derniers, les « gens de la rue » assis, flânant, commentant et montrant leurs réalisations.

Illustration 12

Illustration 13

Illustration 14

Illustration 15

Station YMCA, vitraux de Chemins de vie dans la vitrine du YMCA (détail).

Passeurs de rêves 2

Ici, c’est moins la vie que l’on réinvente que l’identité. À Québec, depuis les années 1990, trois organismes d’art et de solidarité sociale furent mis sur pied et proposent encore aujourd’hui un ensemble d’activités ayant pour mission le mieux-être des personnes vivant avec une problématique de santé mentale, ainsi que mentionné précédemment. Pour la première fois de leur existence, des participants de ces trois organismes créèrent une oeuvre collective sous forme de murale, Passeurs de rêves 2. Loin de l’identité qu’impose le regard empreint de jugement du « monde extérieur », les participants de Passeurs de rêves 2 conçurent pour leur plus grand plaisir une nouvelle image à partir de la leur. L’artiste Fanny H.-Levy composa par la suite, à partir des images des participants, une image globale de tous ces visages réinventés. Passeurs de rêves 2 est la murale qui résulte de cet assemblage en mosaïque. L’oeuvre, rétroéclairée, couvrit le mur extérieur du plus important organisme culturel du quartier, Méduse, qui donna aussi son nom à la Station qu’il occupait dans le parcours. Le caractère monumental de l’oeuvre, visible de loin et posée derrière le mur vitré d’un édifice très fréquenté par les artistes contemporains et des publics variés, ne pouvait qu’augmenter la portée du geste collectif. La murale illumina ces visages sublimés par le grand format. Ensemble, ces derniers racontaient les existences de celles et ceux qui, par leurs différences, nous offrent le miroir de la société espérée, voulue faite de tolérance et de cohabitation.

Illustration 16

Station Méduse, l’assemblage des autoportraits de la murale Passeurs de rêves 2.

Illustration 17

Station Méduse, détail de quelques autoportraits de la murale Passeurs de rêves 2.

Nids de bien

Être, exister, se nourrir et, surtout ici, se loger, quand l’existence est faite de précarité. Qui n’a pas besoin d’un lieu pour vivre ? Chacun mérite son nid. Le nid symbolise l’un des enjeux de taille de la population de Saint-Roch, celui du droit au logement et à la sécurité d’un chez-soi. L’oeuvre Nids de bien consista en une soixantaine de nids accrochés dans quatre arbres et au pied desquels des poésies invitant au repos et à la rêverie furent affichées.[22] Cette installation fut placée au coeur de l’un des rares espaces de verdure du quartier, là où les passages et les repos sont permis, à la Station Parc Jean-Paul-L’Allier. Là où vivent certains qui ne trouvent pas ailleurs, la nuit venue, un lieu pour s’abriter et dormir. Les humains, tels des oiseaux, font leur nid et bravent toutes les tempêtes. Fragiles et forts, les nids symbolisent notre ouverture au monde et aux autres face à la nécessité d’un quartier de vie et d’accueil au quotidien. Les visiteurs et passants, nombreux, de jour et de nuit, pouvaient découvrir dissimulée sous les denses feuillages cette oeuvre placée haut comme l’idéal d’une vie à venir.

Illustration 18

Illustration 19

Illustration 20

Station Parc Jean-Paul-L’Allier, poème au sol sous les arbres des nids suspendus.

Discussion et conclusion : un parcours, des enjeux

En conclusion de cet article, nous proposons un retour critique sur certains des enjeux que l’on peut dégager d’un tel projet. Les thèmes de la stigmatisation, de la précarité, de la narration, de l’esthétique et enfin des méthodes nous ont semblé les plus à même de faire un tel retour.

Stigmates. Au coeur des préoccupations de l’équipe d’Illumina se trouvait l’idée d’étendre les occasions de création à des groupes vulnérabilisés en conséquence d’une santé mentale fragile. Partant des nombreuses recherches qui démontrent l’apport positif de la création à la protection, au soin et au rétablissement, Illumina pourrait, par le dynamisme insufflé, non seulement offrir de nouvelles opportunités, mais aussi contribuer directement au mieux-être des personnes. C’était là une hypothèse. Les diverses formes de retour venu de la part des participants, mais également des intervenants lors d’entretiens rétrospectifs, furent, à peu de choses près, unanimes. Les activités proposées avaient permis des échanges, des rencontres, des possibilités nouvelles de création et surtout de participer à un projet qui serait visible par le plus grand nombre. Une différence qui résidait moins dans le plus (d’ateliers) que dans le quoi (vers le geste collectif). La plupart du temps, les oeuvres de ces personnes ne dépassent pas les milieux où elles sont produites. Guère vues, ne circulant que peu, elles n’offrent pas ce qu’Illumina permit : la mise en place dans des espaces publics hautement fréquentés. De plus, le caractère collectif des oeuvres du parcours, en particulier celles des participants des ateliers, fut probablement l’élément le plus positif qu’ils nous ont mentionné : prendre part ensemble à une oeuvre significative et visible. Cela correspond assurément à un besoin : celui de ne pas être d’abord considéré comme un sujet vulnérable, fragile ou malade, mais plutôt comme une personne à part entière dont la création a une valeur. C’est là certainement une autre manière d’apparaître dans l’espace public. De faire ce geste en groupe entraîne un pouvoir d’agir accru, une force, un sentiment de compter au regard des autres. Il suit en cela les préceptes développés dans des recherches antérieures touchant les musées, les milieux communautaires et la culture : de diriger les actions à travers et dans les milieux concernés favorise le changement social et le renversement de perspectives hégémoniques (Lamoureux, Saillant, Maignien, H.-Levy 2021). On ne peut savoir jusqu’à quel point l’effet de ce geste collectif de création perdure dans le temps. Ce qui est certain, c’est qu’il bouscule le stigmate en ouvrant sur une autre relation à soi et au monde. De plus, on ne peut savoir jusqu’où le regard des non-initiés put à son tour être changé. Un parcours d’art transforme-t-il à lui seul des siècles de préjugés ? On en doute. Il propose sans les imposer des représentations alternatives. On ne peut qu’espérer l’infiltration de ces dernières que permit la proposition de l’ensemble figuratif et narratif du parcours. L’évaluation rétrospective d’un parcours d’art public reste un enjeu de recherche.

Précarités. L’art a-t-il sa place dans un environnement fait de précarités ? Celles des organismes d’accueil aux prises avec l’après-COVID et la crise du fentanyl, celles d’intervenants aux conditions de travail instables et qui sont sous-payés, celles du peu de reconnaissance du travail de soin dans la communauté, celles des participants, mais aussi de tous ceux pour qui cette participation ne pouvait même pas être envisagée tant leur corps est abîmé, tant leur état psychique ne supporte pas un lien minimal, tant – et c’est là le plus important – les besoins les plus primaires passent avant la création, aussi bienfaisante soit-elle ? De nombreuses questions émergent : devant les affres de la violence de la rue, qu’on ne peut nier, l’art a-t-il ou non une place ? La tentation est de dire oui. D’abord, et du moins dans le projet Illumina, les oeuvres sont allées dans une direction désirable pour les participants en introduisant du « beau » dans leur environnement, ainsi que les ateliers Mémoria Mix nous l’avaient révélé. Ici et là, des touches de rêve et de beauté. Non pas que c’était là un objectif direct du projet, mais c’en fut une retombée dont la durée demeure toutefois limitée dans le temps et, là encore, dont la mesure reste incertaine. Ajoutons à cela le fait qu’on ne peut nier que la création et l’art ne conviennent pas à tous : plus de femmes participent à ce type d’activités ; plus de personnes capables d’interactions, aussi minimes soient-elles, y prennent part ; dans certains cas, des participants décrochent en cours de route, n’y trouvent pas leur compte. Les ateliers offrent, oui, un espace sécuritaire, mais comme les lieux où ils se tiennent, ils portent leur part de précarité : espaces jamais garantis, menaces des promoteurs, vétusté, sans compter la réalité du vécu des artistes, ces non-salariés…

Narrations. La création du parcours a certes donné lieu à une narration alternative de l’environnement du quartier ainsi que des personnes qui l’habitent, sans doute plus près des représentations sociales partagées lors de Mémoria Mix que de celles qui dominent dans les médias et chez les élites. Les thèmes abordés dans les créations, quoique suggérés par les artistes, ont « collé » au vécu des participants qui se les ont appropriés sans peine et sans besoin d’en débattre : la cohabitation voulue harmonieuse, la présence affirmée par l’exposition de visages magnifiés et en collectif, la vie désirée et désirable, logement et nourriture pour tous, le droit au plaisir par la liberté d’expression ludique et la possibilité de sortir des assignations en se réinventant une identité. Le grand collectif éphémère que formèrent les participants ainsi que toutes les personnes qui étaient proches des processus créatifs offrirent au quartier et à la ville la possibilité d’en revisiter l’imaginaire par la rencontre des traces et des oeuvres du parcours. La durée du parcours (trois mois), son étendue (tout le quartier), la démultiplication des moyens d’action (divers ateliers, diverses disciplines, mais aussi le soutien actif des participants par l’attention, le confort et le care), la mobilisation (30 partenaires), la visibilisation (présence web et communications), tout cela a contribué à cette narration alternative. L’existence du parcours la matérialisa, mais il reste difficile d’estimer son impact dans l’imaginaire collectif.

Esthétiques. Prendre la création et l’art au sérieux, surtout si une part de la mission serait d’améliorer le sort de certains que la vie malmène, fit partie de notre pari. Mais cela n’est pas suffisant. Si se battre pour que fleurissent dans la cité des initiatives du type d’Illumina – ne serait-ce que de convaincre des gens d’investir dans celles-ci, malgré les préjugés jamais très loin – est une chose, c’en est une autre de le faire au nom de la création et de l’art. Comme si l’idée « d’occuper joliment ces improductifs » serait acceptable, tandis que celle d’élever les réalisations de ces mêmes « improductifs » ne le serait pas. Car de quel art parle-t-on ? Et est-ce au final de l’art ? Pour l’anthropologue, cette question reste bien relative, autant que l’art lui-même. Dans les milieux où l’accompagnement par l’art est une pratique solidement ancrée, la question du statut des oeuvres ne pose pas plus de problèmes, car l’art qui s’y fait est justement respecté, et on met en oeuvre le nécessaire pour qu’il soit montré. C’est d’ailleurs pourquoi, tout au long de cet article, l’expression « création et art » a été privilégiée afin de respecter la part d’ambiguïté assumée qui existe sur le statut des oeuvres dans ces milieux. Dans les milieux culturels moins investis dans une mission de soutien et de solidarité, voire pas du tout, le statut des oeuvres d’art dit brut, ou s’y apparentant, ne va pas de soi. L’histoire des débats sur l’art brut et son statut en tant qu’objet muséal en dit long à ce sujet (Peiry 2016). Les préjugés, là comme ailleurs, sont coriaces. Les formes d’art et de création issues des organismes de soutien de personnes concernées par la santé mentale n’y ont pas bonne presse. Atypiques, non reliées aux canons dominants de l’art contemporain, reléguées au statut de médiation culturelle, réduites au bricolage, elles ne peuvent être hissées au rang d’art, et ce, malgré l’existence de galeries, de musées, de collections qui s’y consacrent, et leur inclusion dans des foires internationales. Tout au plus peut-on dire d’elles quand elles accrochent l’oeil en se référant à leurs créateurs : « Mais “ils” ont pu faire ça? » On parle d’une oeuvre occasionnelle et exceptionnelle, « au fond, presque de l’art ». C’est dire le fossé qui sépare d’un côté les organismes de solidarité et de l’autre les organismes culturels qui, la plupart du temps, s’ignorent les uns les autres. Ce fut d’ailleurs l’une des lignes d’action du projet Illumina, celle de faire se rencontrer ces deux mondes, de générer du maillage, de se renforcer mutuellement, de créer un tremplin pour envisager la pérennisation. Cet effort, nous devons l’avouer, reste un bon voeu, mais peut-être est-il trop tôt pour juger de son impact réel. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Une convergence entre art création et recherche sociale, et anthropologique bien sûr, serait souhaitable.

Méthodes. Illumina fut, nous l’avons dit, un projet de recherche et d’action. Recherche et action au sens où tout son dispositif fut mis au service du terrain, en s’appuyant sur un continuum d’approches de création et d’art pour interagir avec les diverses entités, en l’occurrence les organismes, les artistes, les intervenants et les participants. Puisque le terrain se trouvait en grande partie investi par l’art et la création avant notre passage, l’implication de l’équipe par des moyens semblables ne pouvait que faciliter notre engagement en privilégiant ce qui serait le plus acceptable car le plus familier dans le milieu. De plus, pour les participants, la recherche est un acte douteux, considérant les abus du passé. En faisant ce choix, l’observation en immersion, les interactions informelles, la très forte flexibilité, la multiplication des modalités d’action et d’observation au sens de ce qu’est une anthropologie multimodale, la photographie documentaire et des entretiens rétrospectifs ont permis de refaire le chemin du projet, de le « textualiser » et d’en prendre la mesure comme nous tentons de le faire dans cette contribution, et ce, avec un minimum d’effets indésirables. Aurions-nous pu user d’une autre stratégie ? Peut-être que oui, et rien ne nous en empêchait à priori. Toutefois, notre forme d’engagement dans le milieu eut ici la qualité d’être total et multidimensionnel, et surtout, les liens établis au jour le jour en particulier avec les participants purent gagner en profondeur et en régularité en agissant à la fois avec et pour eux et en direction de résultats que nous espérions désirables et accessibles. Les avantages sont incomparables avec des moyens, disons, plus traditionnels des enquêtes en sciences sociales. Il n’en demeure pas moins que très fréquemment, le travail de recherche fut appesanti par la multiplicité des tâches inhérentes au projet, les besoins des participants et organismes qu’on ne pouvait surtout pas écarter du revers de la main et les courtes échéances. Le projet a bénéficié du regard de plusieurs chercheurs dans l’équipe, donc de plusieurs « observateurs participants », de plusieurs modalités d’archivage, d’un examen rétrospectif dans plusieurs organismes par des entretiens dirigés sur les résultats et l’impact. Certainement que c’est de cette manière que le projet put en grande partie atteindre ses objectifs initiaux, non sans nouvelles questions une fois réalisé.

Appendices

Remerciements

L’autrice tient à remercier Sarah Bourdages Duclot, chercheuse postdoctorale au Centre de recherche CERVO (Université Laval) et co-coordonnatrice du projet, ainsi que Andréane Parent, également co-coordonnatrice à Sherpa. Ses remerciements vont aussi à Célia Forget, membre de l’équipe de recherche et du Centre de recherche Cultures Arts Sociétés (Université Laval), à Laurence Paradis, étudiante stagiaire, ainsi qu’à tous les organismes partenaires et participants du projet Illumina.

Notes

-

[1]

Le financement du projet Illumina a été rendu possible grâce au soutien du Centre de recherche CERVO, du Centre de recherche Cultures Arts Sociétés, de VITAM – Centre de recherche en santé durable, ainsi que du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation (VRRCI) de l’Université Laval. S’ajoutent ceux de la Ville de Québec et de Desjardins.

-

[2]

Citons à titre d’exemple le documentaire Apparaître, réalisé en collaboration avec Fanny H.-Levy (2019) ; voir aussi deux recherches-action sur l’accessibilité culturelle et la médiation artistique en lien avec les publics concernés par la santé mentale : Lamoureux, Saillant, Maignien, H.-Levy (2021) ; Saillant, Lamoureux, Rodriguez, H.-Levy (2023). À cela s’ajoute la recherche en muséologie et médiation artistique conduite à CERVO, le livre A visage humain est paru, voir le site web et la publication à paraître (Saillant, org. 2024).

-

[3]

Site web Sherpa : https://infopech.org/mission/ ; voir l’espace Sherpa : https://infopech.org/espace-sherpa/. Les deux organismes sont à la même enseigne et forment dans les faits un tout. Toutefois, le volet Sherpa est celui qui a entre autres pour mandat le développement des pratiques artistiques auprès de sa clientèle.

-

[4]

Les autres organismes étaient le YMCA, l’Engrenage et le Centre multiethnique de Québec.

-

[5]

La description de ces autres volets dépasse le cadre de cet article.

-

[6]

L’Engrenage : https://www.engrenagestroch.org ; Centre multiethnique de Québec : https://www.centremultiethnique.com ; YMCA : https://www.ymcaquebec.org/fr/Accueil.

-

[7]

Ces observations sont tirées d’une enquête non publiée préparée par un groupe de travail du Centre de recherche CERVO et réalisée en 2022.

-

[8]

Voir aussi les expériences conduites au sein du College of Arts de la London University (https://www.youtube.com/watch?v=5aL7aTW5R1s) ou à la Washington University (https://anthropology.washington.edu/research/graduate/art-and-medicine-exploration-evidence-logics-and-care-practices).

-

[9]

Lamoureux et Sasseville, op.cit. Ce qui est certain, c’est que les créations qui émanent de ces courants sont de plus en plus prisées par des collectionneurs, comme en fait foi la présence de l’art brut et du Mad Art dans des foires d’art contemporain et l’existence de musées et d’espaces d’expositions un peu partout dans le monde qui montrent jusqu’à un certain point une forme d’institutionnalisation.

-

[10]

Un récent numéro de la revue Artension (septembre-octobre 2023) en fait état : les foires d’art les plus importantes telles que celles de l’art contemporain à Paris, Basel, et en Allemagne offrent dorénavant un espace pour ce type d’art que des collectionneurs s’arrachent. Plusieurs musées et espaces culturels lui sont consacrés, dont la Collection de l’Art Brut à Lausanne, la Halle Saint Pierre à Paris, le musée Art et marges de Bruxelles, le Musée van de Geest (Museum of the Mind) à Haarlem aux Pays-Bas, lequel a d’ailleurs remporté le Prix du musée de l’année 2022 des musées européens, et le Musée international des arts modestes à Sète. On trouve également des espaces d’exposition qui peuvent se donner une vocation de centres culturels, ainsi que le sont au Québec Les impatients de Montréal ou le Quartier Culturel Malévoz en Suisse.

-

[11]

Il nous semble important de reconnaître la différence que nous faisons entre processus collectifs – nombre de projets en art et santé mentale le sont – et le développement de projet qui mobilise plus largement un quartier ou une population.

-

[12]

Pour plus d’informations sur l’histoire du quartier, voir Réjean Lemoine, « Quartier Saint-Roch, la renaissance du coeur urbain de Québec », Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française, http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-547/Quartier_Saint-Roch,_la_renaissance_du_coeur_urbain_de_Québec.htm.

-

[13]

À noter qu’un site web est consacré au projet Illumina : https://cervo.ulaval.ca/fr/illumina.

-

[14]

La Mezzanine : https://www.atelierdelamezzanine.com ; Vincent et moi : https://vincentetmoi.com.

-

[15]

Il s’agit de Marc De Koninck et de Gilles Simard.

-

[16]

En collaboration avec Lydie Collaye et Marie-Claire Pilote.

-

[17]

Passeurs de rêves 1 se trouve exposé au Centre de recherche CERVO et constitue l’un des volets d’un premier parcours, À visage humain, qui précéda celui que nous présentons dans cet article. Cf https://cervo.ulaval.ca/fr/visage-humain.

-

[18]

Le balado À crocs de Saint-Roch, une oeuvre de Célia Forget, Gilles Simard et Julie Tremblay, donne la parole à des participants à travers un récit à la fois ludique et historique du quartier ; il accompagnait le parcours. Voir https://soundcloud.com/cervo-ulaval/balado-illumina-a-crocs-de-saint-roch-avec-credits.

-

[19]

Le réseautage devait relier au maximum les organismes d’art et de solidarité. Il a entre autres conduit à un certain nombre d’activités satellites qu’on ne peut décrire ici.

-

[20]

La description des différentes oeuvres du parcours emprunte pour quelques passages aux descriptions qui furent incluses aux cartels de l’exposition, cartels qui ont été revus par les artistes. Nous les remercions pour leur contribution à ces textes qui sont à la base des descriptifs ci-inclus. L’autrice en assume toutefois la responsabilité.

-

[21]

Le Centre Alyne-Lebel. Cette station fut aussi enrichie de l’action du Monastère des Augustines qui, dès le jour de l’inauguration du parcours et durant les mois qui ont suivi, illumina son clocher.

-

[22]

L’autrice de ces poèmes est Andrée Levesque Sioui.

Bibliographie

- Biehl, João, 2013. Vita. Berkeley, University of California Press.

- Boudreau, Françoise, 2003. De l’asile à la santé mentale. Montréal, Saint-Martin. (Coll.), 2020. Art et marges musée. Art et marges (coll.), 2020. Bruxelles, CFC Éditions.

- Corin, Ellen, et Louise Blais (dir.), 2019. Les Impatients, un art à la marge. Montréal, Somme toute.

- Dubois, Anne-Marie, 2007. De l’art des fous à l’oeuvre d’art. Paris, Édition Édite, Centre d’étude de l’expression.

- Elliot, Danielle, et Barbara Culhane (dir.), 2017. A Different Kind of Ethnography. Toronto, University of Toronto Press.

- Foucault, Michel, 1961. Histoire de la folie à l’âge classique. Paris, Plon.

- Foi, Catherine, 2015. De l’art des fous à l’art sans marges. Paris, Skira.

- Goffman, Erving, 1968. Asiles. Paris, Minuit.

- Hjorth, Larissa, Harris, Anne M., Jungnickel, Kat J., et Gretchen Coombs, 2020. Creative Practice Ethnographies. Londres, Lexington Books.

- Lamoureux, Ève, Saillant, Francine, Maignien, Noémie, et Fanny H.-Levy, 2021. Accessibilité des musées aux publics marginalisés : des outils adaptés. Montréal, Écomusée du fier monde. https://omec.inrs.ca/accessibilite-des-musees-aux-publics-marginalises-des-outils-adaptes/

- Lamoureux, Ève, et Tristan Sasseville, 2024. « Art, santé mentale et milieu artistique professionnel au Québec », In Francine Saillant (dir.), À visage humain. Montréal, PUM, p. 81-116.

- Lemarquis, Pierre, 2014. Portrait du cerveau en artiste. Paris, Odile Jacob.

- Lemarquis, Pierre, 2020. L’art qui guérit. Paris, Hazan.

- Padros, Cecilia Vindrola, 2021a. Doing Rapid Qualitative Research. New York, Sage.

- Padros, Cecilia Vindrola, 2021b. Rapid Ethnographies. A Practical Guide. Cambridge, Cambridge University Press.

- Papartyte, Lina, Dorota Sienkiewicz et Kornelia Kiss, 2022. « Comment l’art et la culture contribuent aux approches communautaires de la promotion et des soins de santé tout au long de la vie », Union européenne, EuroHealthNet, Conseil consultatif du CulturePourLaSanté, 5 juillet, (page consultée le 5 février 2025), https://eurohealthnet-magazine.eu/fr/cultureforhealth-how-art-and-culture-are-contributing-to-community-based-approaches-to-health-promotion-and-care-throughout-the-life-course/

- Peiry, Lucienne, 2016. L’art brut. Paris, Flammarion.

- Radice, Martha, 2022. « Pop-Up Ethnography: Methods for Studying Social Relations at the Register of Urban Public Space », Journal of Intercultural Studies, 43, 2: 267-282. https://doi.org/10.1080/07256868.2022.2041577

- Saillant, Francine et Fanny H.-Levy, 2019. Apparaître. Documentaire, Québec, 61 minutes, Spira Films.

- Saillant, Francine (dir.), 2024. À visage humain. Montréal, PUM.

- Saillant, Francine (dir.), 2023. Illumina. https://cervo.ulaval.ca/fr/illumina

- Saillant, Francine, Lamoureux, Ève, Rodriguez, Lourdes et Fanny H.-Levy, 2023. L’action médiatrice. https://www.actionmediatrice.com/accueil

- Saillant, Francine et Sarah Bourdages Duclot, 2022. « Cities Next Door. A Social Research Experiment About Young People and Center–Periphery Cohabitation in Four Major Cities », Journal of Intercultural Studies, 43:2, 246-266. https://doi.org/10.1080/07256868.2022.2046555

- Saillant, Francine et Fanny H.-Levy, 2022. À visage humain. https://cervo.ulaval.ca/memoires-arts-savoirs-innovations-communautes/visage-humain/

- Salzbrunn, Monika, 2019. « Artivisme », Anthropen. https://doi.org/10.17184/eac.anthropen.091

- Sullivan, Graeme, 2010. Art Practice as Research. Sage.

- Thévoz, Michel, 2001. Collection de l’art brut de Lausanne. Zurich, Musées suisses, Institut suisse pour l’étude de l’art.

- Schneider, Arnd et Wright Christopher, 2013. Between Art and Anthropology, Contemporary Ethnographic Practices. Londres, Bloomsbury.

- Springgay, Stephanie, Irwin, Rita L., Leggo, Carl L., et Peter Gouzouazis, 2008. Being with A/r/tography. Rotterdam, Sense Publishers.

- Sullivan, Graeme, 2010. Art Practice as Research. New York, Sage.

- Trudel, Mona, et Sylvie Fortin (dir.), 2022. Rattacher les fils de sa vie par les arts visuels, la danse, la musique et le théâtre. Québec, PUL.

- Van Vliet, Muriel, 2023. Anthropologie de l’art. Paris, Apogée.

- Varvantakis, Christos et Nolas Sevasti-Melissa, 2019. « Metaphors We Experiment with in Multimodal Ethnography », International Journal of Social Research Methodology, 22-4: 365-378. https://doi.org/10.1080/13645579.2019.1574953

- Westmoreland, Mark, 2022. « Multimodality: Reshaping Anthropology ». Annual Review of Anthropology, 51-1: 173-194. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-121319-071409

List of figures

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

Illustration 7

Illustration 8

Illustration 9

Illustration 10

Illustration 11

Illustration 12

Illustration 13

Illustration 14

Illustration 15

Illustration 16

Illustration 17

Illustration 18

Illustration 19

Illustration 20