Abstracts

Résumé

En étudiant les expériences des enseignantes musulmanes qui bénéficient du droit acquis dans le contexte de la loi 21 avec les acteurs de la communauté éducative, il ressort que les interactions et les rapports de pouvoir autorapportés par ces enseignantes ne conduisent pas nécessairement à des incidents impliquant des élèves et leurs parents. Bien que les relations avec les collègues et les directeurs et directrices d’école soient le plus souvent décrites comme excellentes, quelques incidents ont été signalés. Ces tensions, parfois créées par la loi 21, sont vécues de manière indirecte et subtile et prennent diverses formes. Elles ont trait à des gestes, attitudes, comportements, mots ou commentaires offensants qui sont vécus « comme une normalité », mais qui traduisent néanmoins, dans certains cas, de l’islamophobie et du racisme ordinaire au sein de l’école québécoise. Si la loi 21 créée des tensions dans le milieu scolaire, elle suscite également de la compassion de la part du personnel à l’égard de certaines femmes que nous avons interrogées. En tout état de cause, quoique la situation créée par la loi 21 soit vécue de façon décourageante pour les enseignantes musulmanes qui bénéficient du droit acquis, aucune d’entre elles n’envisage de quitter la profession. Au contraire, l’un des résultats forts de notre étude semble révéler que la loi 21 renforce leur identité professionnelle, notamment chez celles qui veulent redoubler d’efforts pour « prouver » leurs compétences ou améliorer leurs habiletés sociales dans l’espace scolaire. Elles deviennent ainsi très proactives dans les interactions pour être acceptées et reconnues, dans le but de briser les préjugés à leur égard.

Mots-clés :

- enseignantes,

- enseignantes musulmanes,

- islamophobie,

- racisme ordinaire,

- laïcité,

- loi 21,

- signes religieux,

- communauté éducative

Article body

Introduction

Le processus ayant débouché sur l’adoption de la loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) au Québec, en 2019, a fait l’objet de nombreuses controverses sociales et scientifiques. Et ce, dans un contexte où des chercheuses et chercheurs observaient déjà en amont des phénomènes de racisme ordinaire et d’islamophobie (Bakali, 2017; Benhadjoudja et Celis, 2020; Demers, Rocheleau et Hébert, 2021; Eid, 2016; Elbourne, Manning et Kifell, 2022; Wilkins-Laflamme, 2018). Ces chercheurs ont révélé que des événements comme la crise des accommodements raisonnables, le débat sur la Charte des valeurs et l’adoption de la Loi 21 ont entraîné une augmentation des crimes haineux et des comportements islamophobes.

La Loi 21 interdit aux agent·e·s publics dotés de pouvoirs coercitifs et aux enseignant·e·s du secteur public de porter un symbole religieux lorsqu’ils sont en fonction, avec une exception (droits acquis) pour les personnes en poste lors de la présentation du projet de loi (Éditeur officiel du Québec, 2019). En étant enchâssés dans la Loi 21, les droits acquis permettent au personnel enseignant exempté de porter leurs symboles religieux. Cependant, on observe des disparités dans l’application de la loi. Dans la grande région montréalaise, certains enseignant·e·s auraient subi des avertissements malgré la protection législative (Fortier, 2019; Morasse et Marquis, 2021; Robillard, 2019).

En raison des ambiguïtés dans l’application de la Loi 21, cet article explore, dans les récits des enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis, les interactions et relations de pouvoir auxquelles elles sont confrontées lorsqu’elles exercent ce droit. En utilisant une approche interactionniste-conflictualiste, nous analysons neuf entretiens qualitatifs réalisés auprès d’enseignantes musulmanes portant le hijab pour mieux comprendre leurs expériences avec les autres acteurs scolaires dans le contexte de la Loi 21. Les recherches antérieures indiquent que la laïcité au Québec est un sujet de clivage alimenté par des tensions identitaires au sein de la majorité francophone québécoise, inquiète de la disparition du fait français en Amérique du Nord (McAndrew, 2015; Tremblay, Magnan et Levasseur, 2018). Cette polarisation entre la majorité québécoise et les groupes minoritaires centrés sur l’identité religieuse a mis en lumière des problématiques de racisme et d’islamophobie, notamment dans le contexte scolaire et de la recherche. Ces enjeux entraînent des rapports complexes en milieu de travail, pouvant mener au décrochage des enseignant·e·s en raison d’interactions difficiles vécues (Grossmann, 2011; Kamanzi ,Tardif et Lessard, 2015; Larochelle-Audet, 2019).

Rapports complexes entre acteurs scolaires depuis l’adoption de la Loi 21

Le décrochage des enseignant·e·s s’explique par divers facteurs (personnels, pédagogiques, institutionnels, sociaux…). Selon Kamanzi, Tardif et Lessard (2015) ainsi que Richter, Luksnat, Redding, et Richter (2022), les enseignant·e·s susceptibles de décrocher sont moins coopératifs avec leurs collègues et plus exposés à des relations difficiles avec les élèves. À contrario, l’appréciation des acteurs de l’école participe pleinement à la formation de l’identité professionnelle de l’enseignant·e (Provencher, 2020). Grossmann (2011), étudiant les liens entre enjeux identitaires, dynamiques institutionnelles et investissement dans la profession enseignante, souligne que les enseignant·e·s qui persévèrent investissent davantage de ressources personnelles (temps, énergie, empathie, adaptabilité…). Cependant, parmi ces enseignant·e·s, certain·e·s risquent de perdre le sens de leur investissement, en raison de fonctionnements institutionnels ou de décisions politiques. En ce sens, les rapports complexes entre actrices et acteurs de l’école peuvent être façonnés de diverses manières, y compris par des facteurs conjoncturels, comme l’adoption de la Loi 21 (Adam, 2021).

Le contexte de la Loi 21 a contribué à la réémergence des questions de laïcité dans la sphère publique. Il soulève le dilemme de l’intégration des minorités face à la sécularisation des espaces publics, dont les écoles (Proulx, 2009). Ce contexte affecte le climat scolaire dans la logique du « pour ou contre » l’utilisation des symboles religieux dans l’espace public (Bakali, 2017; Hassan, Mekki-Berrada, Rousseau, Lyonnais-Lafond, Jamil et Cleveland, 2019; Nadeau et Helly, 2016). Il mobilise les partisans de la laïcité ouverte et ceux de la laïcité fermée (Koussens, 2012; Tremblay, Magnan et Levasseur, 2018), générant parfois des malaises ou une disparité entre faits objectifs et perceptions individuelles.

Les travaux sur le rôle de la religion dans les sociétés montrent que le pouvoir normatif de l’État sur les institutions religieuses (Bullivant et Lee, 2016) détermine une laïcité ouverte ou fermée. La laïcité ouverte (modérée et flexible) permet l’expression publique de l’identité religieuse sans nuire à celle d’autrui (Iacovino, 2015; Milot, 2008). Inversement, la laïcité fermée, rigide et clivante (Haarscher, 2017), impose une séparation absolue entre l’État et la religion, subordonnant parfois la liberté religieuse aux autres droits (Baubérot, 2014; Milot, 2008). Bien que la laïcité québécoise ait longtemps été considérée comme ouverte, les gouvernements récents ont adopté une approche plus fermée (Tremblay, Magnan et Levasseur, 2018). La Loi 21 l’illustre bien, car elle prohibe le port de signes religieux, même aux enseignant·e·s. Quoique certains syndicats d’enseignant·e·s contestent cette disposition, Clavel (2018) et Taylor (2022) rapportent que près de trois Québécois sur cinq y sont favorables. Cependant, dans le milieu scolaire, qui est un élément central de la laïcité québécoise en raison des réflexions et débats significatifs que la laïcité suscite au sein des ministères de l’Éducation et de l’Immigration (Mancila, 2009; Boukhari, 2020), même avant cette loi, des enseignant·e·s racisés étaient déjà confrontés à des relations sociales complexes.

Selon diverses études, les enseignant·e·s racisés font face à des stéréotypes concernant leurs capacités. Bettini, Cormier, Ragunathan et Stark (2021), dans une revue de 72 études concernant 600 enseignant·e·s racisés aux États-Unis, constatent que leurs expériences sont profondément racisées à travers leurs interactions dans toutes les dimensions de l’école, où les systèmes oppressifs perdurent. En Ontario, Niyubahwe (2015; Niyubahwe, Mukamurera et Jutras, 2013, Niyubahwe, Mukamurera et Sirois 2018) note que les collègues des enseignant·e·s racisés semblent douter de leur capacité à enseigner. Larochelle-Audet (2019) remarque un traitement disproportionnel des enseignant·e·s racisés, notamment dans la répartition des responsabilités et opportunités de promotion, les reléguant à des postes atypiques et précaires. Ce doute et cette discrimination les contraignent à lutter pour que leurs compétences soient reconnues.

Plusieurs études (Asal, 2014; Bakali, 2015; Brodeur, 2008; Eid, 2016; Labelle, 2010) montrent que des enseignant·e·s subissent racisme et discrimination liés à leur origine ethnique, culturelle ou religieuse, le phénomène étant plus prononcé chez les musulman·e·s (Asal, 2014; Taylor, 2022). Depuis le 11 septembre 2001 et certains événements au Québec, comme la crise des accommodements raisonnables et le débat sur la Charte des valeurs, la haine et les comportements islamophobes ont augmenté (Asal, 2014; Bakali, 2015; Eid, 2016; Garneau, 2017; Taylor, 2022; Tremblay, Magnan et Levasseur, 2018). Larochelle-Audet (2019) révèle que certains professionnels scolaires arabes ou musulmans subissent méfiances, préjugés et mépris durant des expériences où leurs caractéristiques visibles sont dénigrées et leurs contributions dévalorisées. Ces éléments relèvent du racisme ordinaire (Jamin, 2016), c’est-à-dire des gestes anodins mais chargés de préjugés, et ce, notamment en raison du hijab.

Le hijab est un sujet très polarisant au Québec, souvent perçu dans l’espace public comme une entrave aux droits des femmes et à l’égalité des sexes dans les écoles (Benhadjoudja, 2014 et 2018; Lavoie, 2018; Mancila, 2011). Cependant, ses significations vont au-delà du religieux. Pour certaines personnes, il symbolise la soumission des femmes et promeut des valeurs islamiques conservatrices (Benhadjoudja, 2014 et 2018). Pour d’autres, il représente un choix de modestie (Lavoie, 2018) et un moyen de revendication (Abdmolaei, Hoodfar et Kerbiriou, 2018; Benhadjoudja, 2014 et 2018; Lavoie, 2018). En effet, Lavoie (2018) a montré que plusieurs femmes peuvent choisir de porter le hijab et respecter la laïcité. Considérant les constats des études antérieures, nous nous sommes posé la question suivante : comment les expériences que les enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis vivent au quotidien contribuent-elles à transformer leurs interactions et rapports de pouvoir avec les actrices et acteurs de la communauté éducative (élèves, parents, collègues, directions) dans le contexte de la Loi 21?

Une approche interactionniste conflictualiste

Pour répondre à cette question, notre cadre d’analyse, s’inscrivant dans la sociologie des professions, combine une approche interactionniste et une approche conflictualiste d’inspiration néowebérienne et néomarxiste. L’approche interactionniste se concentre sur les interactions entre acteurs et leurs significations (Demazière et Dubar, 1997), mais oublie les dimensions historiques et les relations de pouvoir. Nous lui ajoutons l’approche conflictualiste, qui souligne le rôle des professions dans les inégalités sociales (Martineau, 1999), pour analyser comment les enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis perçoivent leurs relations avec la communauté éducative, dans une profession marquée par des relations positionnelles hiérarchisées (Bettini et al., 2021; Larochelle-Audet, 2019). Cette approche interactionniste-conflictualiste permet d’analyser comment ces enseignantes luttent pour affirmer leur statut professionnel et s’accommodent ou non des décisions de l’État, notamment l’introduction de la Loi 21, en donnant du sens aux interactions professionnelles, aux relations de pouvoir inégales ou aux situations d’exclusion.

Pour les néowebériens, le statut professionnel résulte de luttes (Champy, 2012), tandis que pour les néomarxistes (Dubar, Tripier et Boussard, 2015b et 2015c), l’État contrôle certaines activités comme l’éducation, tout en accordant une autonomie relative aux organisations professionnelles (syndicats d’enseignant·e·s, centre de services scolaire, écoles…). Conséquemment, la configuration des services offerts par ces structures dépend des types d’interactions entre leurs différentes composantes. Selon Champy (2012) et Dubar, Tripier et Boussard (2015a), citant Freidson (1970), les membres de ces groupes peuvent exercer un contrôle mutuel, formel ou informel, essentiel à la confiance collective et à l’harmonie professionnelle, influençant ainsi les rapports de pouvoir professionnels.

Dans cet article, nous entendons par rapports de pouvoir une répartition inégale de l’autorité et du contrôle en milieu scolaire, favorisant certains acteurs au détriment d’autres (Diedhiou, 2018; Labelle, 2005; Larochelle-Audet, 2019). La perspective néoweberienne éclaire l’autorité institutionnelle des acteurs non voilés au sein de l’école, tandis que la perspective néomarxiste met en évidence les inégalités sociales et culturelles affectant spécifiquement les enseignantes voilées – des enseignantes pouvant être confrontées ou non à des discriminations et des obstacles professionnels. Pour l’analyser, les concepts d’islamophobie et de racisme sont utilisés.

L’islamophobie abordée ici se définit comme un comportement qui se caractérise par une hostilité méthodique envers l’islam et les musulmans, manifestée par des stéréotypes rigides et une exclusion dans divers domaines sociaux (Asal, 2014). C’est un processus qui transforme la peur et la méfiance envers l’islam en un système de discriminations structuré, analysé en parallèle avec les théories classiques du racisme (Asal, 2014; Labelle, 2010). Cette forme de discrimination s’est déplacée des critères ethniques vers le marqueur religieux, modifiant ainsi les motifs de rejet et de marginalisation. Cela reflète une évolution intriquée des perceptions sociales et culturelles, où des représentations erronées, telles que l’association du hijab avec le fondamentalisme, peuvent influencer négativement les attitudes individuelles et institutionnelles (Asal, 2014; Asal, Imbeault, Montminy, Pedneault et Triki-Yaman, 2019; Labelle, 2010; Lavoie, 2018). Quant au racisme, il est conceptualisé comme un racisme ordinaire, c’est-à-dire une manifestation de stéréotypes et de microviolences quasi quotidiennes, à travers lesquelles on associe des éléments négatifs à la couleur de peau, la religion, l’origine ou la culture d’un groupe d’individus. Il est plus difficile à identifier et à dénoncer qu’une insulte ou une agression physique, car il est souvent déguisé en un trait d’humour maladroit ou en remarques anodines (Jamin, 2016).

Selon Sainsaulieu (1977; Sainsaulieu, Franckort, Osty et Uhalde, 1995), les relations de travail sont fondées sur les rapports de pouvoir entre les acteurs d’une institution (enseignants, directeurs, parents, élèves…) et façonnent l’identité professionnelle. Pour les appréhender, il convient d’analyser comment les enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis sont intégrées dans les groupes sociaux ainsi que les formes de sociabilité qu’elles expérimentent au sein de ces groupes. L’intégration professionnelle peut être soit formelle, avec des règles strictes et des relations distantes, soit plus ouverte, favorisant l’implication et les échanges avec la hiérarchie. Si la sociabilité au travail est forte, les enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis développeront des liens affectifs solides et adhéreront aux valeurs de solidarité. Sinon, elles se concentreront sur leurs carrières individuelles, avec des relations limitées (Cohen-Scali, 2000). Les organisations peuvent freiner cette intégration si leur fonctionnement et leurs valeurs ne répondent pas aux attentes des individus. Pour notre analyse, nous avons comparé les autoreprésentations des enseignantes et de leur environnement scolaire avant et après la Loi 21, pour intégrer l’aspect historique (Costalat-Founeau, 2016).

Méthodologie

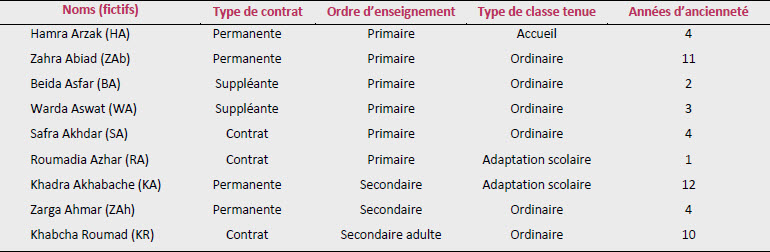

Cette recherche qualitative interprétative cherche à comprendre le phénomène à partir du point de vue de celles qui le vivent (Fortin et Gagnon, 2016). Pour documenter des réalités communes (un univers de sens construit) (Angers, 2009), nous avons interrogé à l’automne 2020, de manière semi-directive (Combessie, 2017) et par choix raisonné, neuf enseignantes musulmanes portant le hijab dans des écoles de la grande région montréalaise. Elles oeuvraient dans des classes ordinaires et spécialisées. Un tri de boule de neige, avec différents noyaux pour éviter de rester dans un même réseau (Angers, 2009; Van der Maren, 1996), nous a permis d’élargir notre échantillon (tableau 1).

Tableau 1

Récapitulatif des enseignantes interrogées

Nous avons effectué nos analyses en deux étapes. D’abord, les verbatim ont été codés dans QDA-Miner, en utilisant des catégories pour analyser les interactions autorapportées avec les collègues, les directions, les élèves et les familles, en précisant si elles étaient intégratives ou de sociabilité (Cohen-Scali, 2000). Ensuite, nous avons analysé l’évolution des interactions et rapports de pouvoir avant et après la Loi 21, en utilisant des fiches individuelles pour classer les données dans le temps. Le témoignage d’une enseignante interrogée ne bénéficiant pas du droit acquis de la Loi 21 a été conservé comme cas divergeant pour comparaison avec les enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis.

Cette étude a été évaluée et approuvée par le Comité d’éthique de la recherche en éducation et en psychologie de l’Université de Montréal (certificat N°CEREP-20-109-D). Conséquemment, pour garantir l’anonymat et la confidentialité, nous avons attribué des pseudonymes à chaque participante.

Résultats

Nos résultats portent sur la relation entre la Loi 21 et les tensions qu’elle peut provoquer dans le milieu scolaire québécois. Ils récapitulent quelques interactions des enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis avec les autres actrices et acteurs (élèves, parents, collègues, directions) de l’école.

Loi 21 et tensions scolaires : du contrôle policier à la compassion

Deux des neuf participantes ont déclaré que la Loi 21 n’avait pas seulement provoqué des tensions à l’école. Selon ZAh, « on sentait de la tension… mais aussi de la compassion ». Généralement, les enseignantes rapportant l’existence de tensions racontent ne pas en avoir fait personnellement l’expérience. Néanmoins, paradoxalement, dans leur discours ultérieur, elles suggèrent toutefois diverses formes de manifestation de ces tensions. Parfois, ce sont des gestes, comportements et attitudes, et d’autres fois, ils paraissent sous forme de discours ou de commentaires désobligeants, présentés subtilement et parfois vécus indirectement. Les propos de KA sont illustratifs :

Oui, subtilement, je l’ai vécu à plusieurs reprises. Ce n’est pas une attaque directe [mais] j’ai déjà vu un collègue faire un signe comme ça [montrant les contours de son voile sur la tête], de moi, comme quoi la voilée est arrivée. J’ai déjà entendu […] de petits commentaires, de petits trucs […] que je porte un voile, donc je suis soumise.

KA, secondaire

Les récits de plusieurs enseignantes convergent sur le fait que la Loi 21 sert de prétexte à certaines personnes à l’école pour s’exprimer ouvertement, souvent de manière « abrupte ». Selon celles qui partagent ce constat, certains de leurs collègues se permettent « d’être la police de la Loi 21 » et s’expriment ouvertement à leur égard. Or, « jamais les gens ne parlaient comme ça. [Mais] maintenant ils ont droit, […] ça passe normalement. Et puis, si on est irritée, c’est comme ce n’est pas normal. Il faudrait qu’on l’accepte », rapporte KA. Pour ces enseignantes, l’ampleur et la forme d’expression abrupte, remettant en cause les choix des personnes voilées, sont conditionnées par la Loi 21. Ainsi, la Loi 21 devient source de tension et légitime certaines paroles, comportements. SA et plusieurs autres enseignantes interrogées (BA, RA, WA, Zab) trouvent que ces attitudes sont nourries par un type de discours, notamment médiatique, désobligeant, qui a ponctué la période d’adoption de la loi.

Maintenant, les gens se permettent de dire à haute voix [ce] qu’ils pensent du voile... Ils ont toujours pensé [que] les immigrants […] n’ont pas leur place… Mais avant l’application de la loi […] les gens ne parlaient pas à haute voix comme ça devant la personne. Après la loi, ils en parlent haut et fort là, sans penser que « oh! l’autre peut être blessée, se sentir exclue. »

SA, primaire

Ces agissements sont explicités dans le récit de BA pour qui, en contexte de la Loi 21, certains enseignant·e·s seraient animés d’un sentiment de supériorité, car ils exprimeraient tacitement une sorte de hiérarchie entre eux et les enseignantes voilées. Une mauvaise interprétation de la Loi 21 dans l’espace scolaire, notamment l’aspect du droit acquis, conduit vers ce genre d’attitudes. BA n’a pas vécu personnellement une telle situation, mais centre son témoignage en relatant le cas d’une de ses amies (enseignante suppléante) qui aurait subi ce contrôle « policier » de la Loi 21 :

j’ai une amie qui faisait de la suppléance […] une enseignante l’a vue. Ils ne se connaissent pas et elle lui dit : « t’as le droit d’enseigner? Parce qu’il y a la Loi 21. » […] Il y a comme ce genre de police dans une école. […] C’est qu’il y a des gens […] qui ne portent pas de signes religieux et peuvent se permettre de poser des questions à la personne qui en porte. […] il y a comme une hiérarchie. Qui est cette personne-là pour se permettre? Je suis enseignante et on a le même niveau. […] Ça crée comme une sorte de tension encore dans l’école, ce genre de police […] Le directeur peut poser une question, mais pas les secrétaires. […] Les gens sentent qu’ils sont investis d’un pouvoir de contrôle.

BA, primaire

Notons que ces situations dépendent de l’établissement dans lequel les participantes travaillent. Deux enseignantes (elles se disent bien intégrées à la culture québécoise) ont plutôt rapporté l’inexistence de tensions scolaires consécutives à la Loi 21. L’une (ZAb) est québécoise d’origine et convertie à l’islam, l’autre (RA) est fille d’immigrants, elle est née et a grandi au Québec.

Non. En tout cas pas dans mon espace scolaire. Si la personne a un droit acquis, comme moi [et] qu’elle a réussi à se faire apprécier, montrer ses compétences, […] les gens oublient qu’on a un symbole. On devient juste différent des autres parmi plein de gens différents.

ZAb, primaire

Pour certaines enseignantes (KR, HA, ZAb, ZAh), la Loi 21 crée également de la compassion exprimée des collègues et le soutien manifeste des élèves. ZAh le témoigne dans cet extrait :

Tout dépend de ta relation au sein du milieu où tu travailles. […] il y avait plusieurs collègues qui se sentaient gênés. […] à chaque fois, ils venaient me dire, ZAh, on est vraiment désolés […] J’ai eu aussi des élèves qui se souciaient de cela. […] un élève [me] dit « Madame, je m’inquiète pour vous. Je ne veux pas vous perdre. Je vous aime tellement que je ne veux pas vous perdre au milieu de l’année. Parce que si vous n’enlevez pas votre foulard, je vais vous perdre ».

ZAh, secondaire

Interactions et rapports de pouvoir avec les acteurs de l’école

Les participantes ont partagé des expériences où elles ont discuté de laïcité, de religion ou de symboles religieux avec les élèves, parents, collègues, ainsi que des incidents qui en ont résulté. Cette section les rapporte en deux parties : interactions avec les élèves et parents, puis avec les collègues.

Interactions avec les élèves et les parents : déontologie et autocensure

La majorité des enseignantes ont déclaré ne jamais discuter des questions de laïcité avec leurs élèves pour des raisons liées à des contraintes d’ordre déontologique ou à l’autocensure.

Au sujet des contraintes déontologiques, on apprend des récits des participantes que l’occasion et le contexte ne s’y prêtent pas. Elles estiment que cela est contraire à leur rôle d’éducatrices et à la mission de l’école québécoise. C’est donc une question de conscience professionnelle selon HA : « jamais! Écoute, j’étais dans une école musulmane et je ne parlais pas de ça. Je faisais vraiment mon travail-là, j’enseignais la langue […] ce n’est pas ici [que] je vais [en] parler ». Nombreuses (HA, KA, BA, ZAh et SA) ont insisté sur le fait que si elles devaient le faire, c’est uniquement pendant le cours d’Éthique et culture religieuse (remplacé par Culture et citoyenneté québécoise), conformément au contenu du programme officiel.

Quant à l’autocensure, deux logiques émergent : l’innocence présumée des élèves et la prudence des enseignantes. Plusieurs enseignantes (KR, HA, Zah, RA, WA) affirment que les élèves, surtout au primaire, ne distinguent pas les gens par leur habillement et ne saisissent pas les enjeux religieux en raison de leur âge. Concernant la prudence, les enseignantes dans des milieux majoritairement québécois craignent que les parents perçoivent mal la discussion de sujets comme la laïcité ou la religion et ses symboles. Ils suspecteraient l’enseignante de tentative d’endoctrinement des élèves. ZAh confirme cette prudence dans la gestion de ces sujets, en expliquant qu’étant la seule femme voilée d’un milieu de travail qui lui semble majoritairement québécois, elle s’abstient d’en parler.

En lien avec les interactions ayant eu lieu avec les parents, une enseignante témoigne avoir fait face à des parents ayant des préjugés à l’égard des femmes voilées, refusant même de lui adresser la parole. Toutefois, selon elle, cette situation « n’a rien à voir [avec la Loi 21] ».

Certains [parents] n’apprécient pas […] une femme comme moi. Un jour, une maman était en face de moi, puis sa fille voulait me présenter. Et là, sa mère, elle a dit : oh non! Elle n’a pas aimé. […] Des fois, il y a certains parents qui partaient déjà avec l’idée qu’une femme qui porte le voile, c’est une femme […] soumise […] bornée. Il est impossible qu’elle soit compétente. Donc ils ont déjà un préjugé […]. Cette année, un élève, quand je lui propose mon aide, il […] n’accepte pas. Là, pendant la réunion j’ai abordé le sujet. Et là on m’a dit ouvertement ne te casse pas trop la tête parce que la mère, elle ne veut rien savoir d’une femme qui porte un signe religieux. Peut-être […] elle inculque cela à son fils.

ZAh, secondaire

En tout état de cause, certaines participantes (SA, KR, ZAb, ZAh) affirment avoir vécu avec des élèves des situations qu’elles jugent délicates, mais qu’elles ne qualifieraient pas nécessairement d’incidents. Pour ces enseignantes, il s’agit simplement de propos de la société dans la bouche des enfants, mais qui ne sont pas tributaires de la Loi 21. Les récits de SA et ZAb sont illustratifs.

Oui, bien sûr. Si je peux vous raconter, une anecdote… Quand je faisais de la suppléance dans les écoles, il y avait un groupe d’élèves qui glissait sur la glace… puis là, moi j’ai demandé aux élèves de ne pas glisser… pour leur sécurité. Là, il y a une des élèves qui a dit : ah, elle est méchante parce qu’elle porte le voile, parce que c’est une musulmane. OK, mais moi, au fond, je disais ça pour leur bien… Donc, ça on peut voir… des parents qui vont dire ça devant les enfants, puis ça va ressortir de la bouche des enfants.

SA, primaire

L’appartenance de soumission à la femme, là, c’est, c’est une vision des baby-boomers. Par contre, durant les 4 dernières années… il y a une fois en particulier que je me souviens, j’avais chaud. Et une des élèves…, j’avais commencé à ouvrir les fenêtres, puis elle m’avait dit oui, mais toi tu as chaud parce que tu te couvres de beaucoup de tissus. Pff! 6 ans, elle me dit un truc de même? C’est clair là! Ça vient de ses parents. Ça m’est arrivé deux fois… mais les deux fois c’étaient vraiment des mots d’adultes placés dans une bouche d’enfant […] comment c’était tourné, la formulation de la phrase, ça faisait pas du tout […] 6 ans.

ZAb, primaire

Plusieurs enseignantes interrogées déclarent tout de même ne pas discuter des sujets liés à la religion avec les parents. S’il arrive qu’elles en parlent, c’est davantage pour rassurer les parents : elles les informent que l’apprentissage de l’enfant ne sera pas compromis dû à leurs croyances religieuses. BA déclare qu’elle « détournerai[t] le sujet », par précautions afin d’éviter tout conflit et que son « mandat […] ce n’est pas de parler de religion ». Contrairement à elle, WA et ZAb préfèrent en discuter. Par exemple, ZAb, qui indique se distinguer par sa connaissance des codes culturels, affirme qu’elle en parle ouvertement et amicalement pour se faire accepter :

Moi, quand je fais ma rencontre de parents en début d’année, le premier point que j’aborde, c’est l’impact de ma religion dans mon enseignement. …je suis assez directe… je leur parle que je suis musulmane… convertie et que ma religion n’aura aucun impact sur l’enseignement que je vais donner à leurs enfants. On va discuter de Noël, Pâques, Saint-Valentin, Halloween et que je suis une personne différente comme ils vont rencontrer plein d’autres gens différents, que de faire face à des modèles différents, c’est pertinent. C’est l’expérience à vivre. Et pan, le sujet est clos. Je suis assez bonne en rencontre de parents, je fais beaucoup de blagues. Beaucoup de parents commençaient la rencontre comme ça [grimace]… pour dire : « pff! Une enseignante voilée pour mon enfant! » et terminer la période très décontractés en riant. […] en 1 h, ils avaient déjà un peu oublié mon foulard.

ZAb, primaire

Interactions avec les collègues : fond de racisme ou d’islamophobie

Environ la moitié des enseignantes interrogées déclare avoir vécu directement ou indirectement des faits assimilables au racisme et à l’islamophobie. Certaines (SA, WA) doutent de l’interprétation de leurs expériences, tandis que d’autres (BA, RA) rapportent des actes clairement racistes ou islamophobes surtout dans le passé. Les témoignages indiquent des attitudes et comportements islamophobes à l’école, évoluant parfois en racisme ordinaire. HA évoque ce phénomène émergeant de sa relation avec une collègue qu’elle perçoit comme islamophobe, avant la Loi 21.

Elle avait… des regards bizarres envers moi… elle [me] fixe de haut en bas… moi je dis OK, peut-être ma couleur est foncée aujourd’hui. Je vais mettre le clair demain. … cette madame, je n’ai jamais entendu un mot [d’elle] comme quoi elle n’aime pas ma façon de s’habiller ou non… mais je pense que dans ses regards, au début oui. Parce que j’étais la seule qui portait le voile dans cette école… dans un premier temps, elle ne m’adressait pas la parole. [Puis] je vois « Bonjour HA. On a un petit 5 à 7, si tu venais nous rejoindre »… et… un bon matin « Ah, elle te va bien cette couleur, le rose, le voile ». Ah, oui! elle a dit « même si je n’aime pas les voiles. Mais les couleurs que tu choisis sont agréables ». Donc, en quelque sorte, c’est comme si elle a confirmé.

HA, primaire

Au regard des expériences subjectives des enseignantes interrogées, l’islamophobie en milieu scolaire québécois se divise en deux formes : directe ou indirecte. L’islamophobie directe se manifeste par des comportements et des attitudes comme des regards étranges et des déclarations d’exclusion visant spécifiquement les enseignantes voilées. Celle indirecte se manifeste subtilement par des attitudes et comportements évasifs (ignorer discrètement, ne pas écouter, ne pas consulter ou ne pas impliquer les enseignantes musulmanes dans des événements scolaires, les snober…) et un discours exclusif latent, comme se moquer des choses liées à la foi musulmane en présence de ces enseignantes, comme en témoignent KA et SA.

Ouvertement, non. Mais très sournois, oui… on n’est pas consultés, on est les derniers… tout le temps… on n’est pas considérés quand il y a des événements... c’est une forme d’exclusion. C’est cette façon-là que je l’ai sentie… parler devant moi de l’islam, de Charlie Hebdo et de terroristes, démonter tous les Arabes en même temps… mettre tous les musulmans dans le même sac, j’pense pas que… c’est juste une discussion.

KA, secondaire

Oui. Par le comportement. Exemple… à la bibliothèque, on va dire que je travaille avec une autre collègue… la même personne va s’adresser toujours à l’autre [mais] pas à moi… il n’y a pas de contact visuel, [mais ce sera ] une ignorance volontaire. Donc je vais observer de petits comportements comme ça. Ce ne sera jamais des insultes ou quelque chose qui est aussi explicite, mais [ce sont] quand même des gestes qui peuvent témoigner… c’est très probable que ce soit de l’islamophobie.

SA, primaire

Certaines participantes ont déclaré se sentir mal à l’aise à l’école régulièrement en vivant un sentiment d’exclusion, comme le rapporte KA : « à partir du moment où la Loi 21 est tombée […] je ne vous le cache pas […] c’est tous les jours un malaise […] on dirait qu’on porte la poisse ». Ce sentiment d’exclusion se reflète également dans la progression en carrière. L’expérience de ZAb illustre ce cas.

[…] je vous dirais que mon expérience pour devenir directrice, ça a été très désagréable. Les femmes des ressources humaines […] clairement méprisantes à mon égard […] m’ont fait des commentaires du genre, « mais si tu es vraiment motivée à devenir directrice, tu pourrais l’enlever ». […] « au moment où on t’offre un poste, si tu n’enlèves pas ce que tu portes, c’est considéré comme un refus et tu es bannie ». J’suis bannie! J’ai vraiment trouvé que […] je n’étais pas bien traitée. […] [or], j’étais venue en turban. Donc, il n’y avait pas d’humanité. Non, en fait, à chaque fois que je suis devant quelqu’un qui ne me connaît pas, et que je n’ai pas fait mes preuves, je suis toujours en train de reculer […] et de refaire face à la même chose.

ZAb, primaire

Discussion et conclusion

Dans cet article, nous avons exploré les interactions et les relations de pouvoir vécues par les enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis. En analysant les significations qu’elles ont données des interactions quotidiennes avant et après la Loi 21, nous avons pu dégager les éléments influençant leur identité au travail, en lien avec les rapports de pouvoir au sein de la communauté éducative (élèves, parents, personnel enseignant) (Sainsaulieu, 1977). Les discours des participantes révèlent plusieurs aspects importants et montrent que les relations de pouvoir varient selon les contextes et les personnes.

Les données révèlent qu’une enseignante portant le hijab au Québec expérimente un hiatus entre son identité professionnelle et son identité religieuse en milieu scolaire. La recherche de Koly (2018) souligne que la figure de la femme voilée suscite des accusations d’entrave à l’égalité des sexes et de non-neutralité. Nos résultats illustrent et corroborent cela, car ils mettent en exergue que les enseignantes voilées sont soupçonnées d’être des femmes soumises et d’endoctriner les enfants. Et ce, malgré leur affirmation de vouloir enseigner selon le programme officiel et de considérer le hijab comme une partie intégrante de leur identité. Ces observations corroborent les études sur les femmes voilées (Benhadjoudja, 2014 et 2018; Lavoie, 2018) qui mentionnent l’importance du hijab pour l’identité de ces femmes et confirment qu’elles respectent pleinement la laïcité tout en portant le hijab.

Eu égard à cela, les participantes ont utilisé l’espace de cette recherche pour exprimer leur mécontentement envers la Loi 21, tout en reconnaissant à l’État (au sens des thèses néowebériennes) le pouvoir de réguler le religieux dans l’espace public. Elles se sentent indignées et soulignent que les médias propagent une image négative des femmes portant le voile. Leurs témoignages confirment l’étude de Wilkins-Laflamme (2018), selon laquelle les médias ont renforcé une image stéréotypée des femmes musulmanes au Québec, notamment lors des débats sur la Charte des valeurs et l’adoption du projet de Loi 21 (Demers, Rocheleau et Hébert, 2021). Plusieurs participantes partagent ces préoccupations dans leurs rapports aux acteurs de l’école et estiment que ces attitudes sont nourries par un discours péjoratif (parfois médiatique) encadrant l’adoption de la Loi 21.

Si la majorité des enseignantes interrogées reconnaissent des tensions à l’école consécutives à la Loi 21, peu les ont vécues directement, certaines les ont seulement observées. Elles minimisent ces tensions, les qualifiant de « petits trucs » devenus une normalité. Ces « petits trucs » illustrent le racisme ordinaire (Jamin, 2016) et engendrent des situations désagréables et inquiétantes en contexte scolaire.

Diverses participantes ont toutefois signalé des situations qu’elles jugent troublantes liées à la Loi 21. Certains de leurs collègues « se comportent comme la police de la Loi 21 » et expriment un sentiment de supériorité envers les enseignantes portant le hijab. Ces observations nuancent la notion de contrôle et d’influence de Freidson (1970, cité dans Champy, 2012 et Dubar, Tripier et Boussard, 2015a) dans le contexte de la Loi 21. Alors que le contrôle par les pairs (« police de la Loi 21 ») est visible, cela ne favorise pas la confiance collective et l’harmonie professionnelle, mais crée plutôt un sentiment de subordination et d’exclusion. Ces constats rejoignent les travaux de Larochelle-Audet (2019) qui montrent que les rapports de domination observés dans la société québécoise se manifestent également dans la sphère professionnelle, notamment à l’école. De même, les recherches de Garneau (2017) sont corroborées, car elles soulignent que le voile, comme marqueur visible de l’identité, peut alimenter les hiérarchisations identitaires. Toutefois, l’analyse des données montre aussi que certains collègues et surtout des élèves expriment une sympathie des collègues ressentant un embarras face à la Loi 21 et des élèves offrant un soutien manifeste.

Les données suggèrent également que la Loi 21 crée une situation relativement inconfortable. Presque toutes les participantes n’ont souligné aucun incident avec les élèves ou les parents, bien que certaines aient relevé des commentaires désobligeants de la part de leurs élèves, influencés par des parents (selon elles). Les questions de laïcité sont rarement abordées avec les élèves et, lorsqu’elles le sont, c’est dans le cadre du programme officiel du cours d’Éthique et culture religieuse, en respectant les thèmes, les orientations pédagogiques et les contenus du programme d’études formel, en présentant l’ensemble du patrimoine religieux du Québec (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS], 2020).

Presque toutes les enseignantes interrogées ont déclaré n’avoir eu aucun incident avec les parents. Les rares situations désagréables observées ne sont pas attribuées à la Loi 21, bien que des biais inconscients de certains parents à l’égard des femmes voilées puissent exister. Les divergences d’opinions sont plus marquées concernant les collègues et les directeurs ou directrices d’établissement.

Concernant les collègues, les relations de travail sont généralement satisfaisantes selon leurs témoignages, mais un climat de méfiance persiste parfois, lié aux soupçons d’entrave à l’égalité des sexes et d’absence de neutralité, sans entraver leur engagement professionnel. Les interactions sociales au travail et l’expression de soi à travers les représentations sociales ou les pratiques professionnelles définissent une certaine identité collective sur le lieu de travail (Sainsaulieu, 1995 et Costalat-Founeau, 1997), ce qui pourrait expliquer pourquoi l’image que les enseignantes interrogées ont de leur identité professionnelle est globalement positive, malgré le fait que certains collègues effectuent la « police de la Loi 21 ». Toutefois, elles signalent des incidents et des expériences négatives qui les poussent à devenir très proactives pour être acceptées et reconnues dans leur milieu de travail, afin de briser les préjugés à leur égard. En revanche, les interactions entre les enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis et certaines directions d’établissement semblent parfois complexes et fondées sur la subordination et les rapports de pouvoir hiérarchisés. Ce type d’interactions conduit au fait que les enseignantes ont l’impression de devoir travailler deux fois plus pour être acceptées.

Nonobstant ces constats, selon Jamin (2016), le racisme ordinaire est une forme de stéréotype subtil, associant des traits négatifs à la couleur, la religion, l’origine ou la culture d’autrui. Nos résultats montrent que certaines enseignantes ont vécu ces phénomènes, soit directement, soit de manière plus subtile, traduisant du racisme ordinaire ou de l’islamophobie, selon les participantes. Ces phénomènes semblent s’être exacerbés avec l’adoption de la Loi 21 et les discours médiatiques qui l’ont entourée. Nos résultats sont très similaires aux études ayant abordé le racisme et l’islamophobie (Asal, 2014; Hassan et al., 2019; Bakali, 2017; Labelle, 2010; Larochelle-Audet, 2019; Tremblay, Magnan et Levasseur, 2018), des études dans lesquelles les marqueurs identitaires (Eid, 2016; Garneau, 2017) sont identifiés comme des indicateurs sur lesquels reposent les formes communes de racisme ordinaire.

Enfin, cette étude s’est concentrée uniquement sur les enseignantes musulmanes bénéficiant du droit acquis. Or il serait intéressant de comparer leurs récits avec d’autres catégories d’enseignant·e·s et avec des directions afin de fournir une triangulation des données. Nous encourageons d’autres chercheurs et chercheuses vers cet effort comparatif des données pour obtenir une lecture plus complète de la situation et d’identifier des pistes d’action en milieu scolaire visant à réduire le sentiment d’exclusion que peuvent ressentir les enseignant·e·s racisés autour du marqueur de la religion, notamment musulmane.

Appendices

Bibliographie

- Abdmolaei, S., Hoodfar, H. et Kerbiriou, A.-H. (2018). Porter son identité à l’ère de la mondialisation: Politiques du voile et de la mode en contextes musulman et occidental. Anthropologie et Sociétés, 42(1), 81‑111. https://doi.org/10.7202/1045125ar

- Adam, A. A. (2021). Laïcité et signes religieux ostentatoires dans le système éducatif québécois : récits d’identité professionnelle d’enseignantes bénéficiant du droit acquis dans le contexte de la loi 21 [mémoire de maîtrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/26764

- Angers, M. (2009). Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines (5e éd.). Les éditions CEC.

- Asal, H. (2014). Islamophobie : la fabrique d’un nouveau concept. État des lieux de la recherche. Sociologie, 5(1), 13‑29. https://doi.org/10.3917/socio.051.0013

- Asal, H., Imbeault, J.-S., Montminy, K., Pedneault, E. et Triki-Yamani, A. (2019). Mémoire à l’Office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques [Rapport de recherche 2.120-1.35]. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

- Bakali, N. (2015). Contextualising the Quebec Charter of Values: how the Muslim “Other” is conceptualised in Quebec. Culture and Religion, 16(4), 412‑429. https://doi.org/10.1080/14755610.2015.1090468

- Bakali, N. (2017). Islamophobia in Quebec Secondary Schools: Inquiries into the Experiences of Muslim Male Youth Post-9/11. Dans M. Mac an Ghaill et C. Haywood (dir.), Muslim Students, Education and Neoliberalism: Schooling a “Suspect Community” (p. 145‑159). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-56921-9_10

- Baubérot, J. (2014). Les laïcités dans le monde. Presses Universitaires de France.

- Benhadjoudja, L. (2014). Les controverses autour du hijab des femmes musulmanes : un débat laïque ? Dans Penser la laïcité québécoise: fondements et défense d’une laïcité ouverte au Québec. Presses de l’Université Laval.

- Benhadjoudja, L. (2018). Les femmes musulmanes peuvent-elles parler ? Anthropologie et Sociétés, 42(1), 113‑133. https://doi.org/10.7202/1045126ar

- Benhadjoudja, L. et Celis L. (2020). Colonialité du pouvoir au temps de la loi 21 : Piste de reflexion. Dans L. Célis, D. Dabby, D. Leydet et V. Romani (dir.), Modération ou extrémisme? Regards critiques sur la loi 21 (p. 120-130). Presses de l’Université Laval. https://www.pulaval.com/libreacces/9782763749747.pdf

- Bettini, E., Cormier, C. J., Ragunathan, M. et Stark, K. (2021). Navigating the Double Bind: A Systematic Literature Review of the Experiences of Novice Teachers of Color in K-12 Schools. Review of Educational Research, 92(4), 1‑48. https://doi.org/10.3102/00346543211060873

- Boukhari, D. (2020). L’école publique au Québec, la laïcité et l’intégration. Revue du droit des religions, (10), 125‑140. https://doi.org/10.4000/rdr.1244

- Brodeur, P. (2008). La commission Bouchard-Taylor et la perception des rapports entre « Québécois » et « musulmans » au Québec. Cahiers de recherche sociologique, (46), 95‑107. https://doi.org/10.7202/1002510ar

- Bullivant et Lee, L. (2016). Secularism. Dans Oxford A Dictionary of Atheism. Oxford University Press.

- Champy, F. (2012). Les regards sociologiques successifs sur les professions. Dans La sociologie des professions (p. 13‑34). Presses universitaires de France.

- Clavel, E. (2018, 10 décembre). Le port de signes religieux « inacceptable » chez les enseignants, selon 61 % des Québécois [Internet]. HuffPost Québec. https://www.huffpost.com/archive/qc/entry/sondage-leger-enseignants-signes-religieux_qc_5cccd356e4b089f526c74305

- Cohen-Scali, V. (2000). Chapitre premier - Définitions et modèles de l’identité professionnelle. Dans Alternance et identité professionnelle (p. 81‑92). Presses Universitaires de France.

- Combessie, J.-C. (2007). II. L’entretien semi-directif. Dans La méthode en sociologie (5e éd., p. 24‑32). La Découverte.

- Costalat-Founeau, A.-M. (2016). Identité professionnelle. Dans Psychologie du Travail et des Organisations : 110 notions clés (p. 236‑240). Dunod.

- Demazière, D. et Dubar, C. (1997). Chapitre 1 - posture de recherche et statut de la parole des gens. Dans Analyser les entretiens biographiques. L’exemple des récits d’insertion. Nathan.

- Demers, F., Rocheleau, S. et Hébert, V. (2021). La loi 21 sur la laïcité du gouvernement québécois en contexte de communication mondialisée. Les Enjeux de l’information et de la communication, 22/2(22), 119‑130. https://doi.org/10.3917/enic.031.0119

- Diedhiou, S. B. M. (2018, 17 octobre). Co-analyse de la reconstruction du savoir-évaluer d’enseignants formés à l’étranger en situation d’intégration socioprofessionnelle au Québec : une recherche collaborative [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/21212

- Dubar, C., Tripier, P. et Boussard, V. (2015a). Chapitre 5 - La sociologie interactionniste des groupes professionnels. Dans Sociologie des professions (p. 97‑118). Armand Colin. https://doi.org/10.3917/arco.dubar.2015.01

- Dubar, C., Tripier, P. et Boussard, V. (2015b). Chapitre 6 - De Weber aux « nouvelles » théories des professions. Dans Sociologie des professions. Armand Colin. https://doi.org/10.3917/arco.dubar.2015.01

- Dubar, C., Tripier, P. et Boussard, V. (2015c). Chapitre 13 : La question des identités professionnelles. Dans Sociologie des professions (p. 301‑326). Armand Colin. https://doi.org/10.3917/arco.dubar.2015.01

- Editeur officiel du Quebec (2019). Loi sur la laïcité de l’État, no 21. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2019C12F.PDF

- Eid, P. (2016). Les nouveaux habits du racisme au Québec: L’altérisation des arabo-musulmans et la (re)négociation du Nous national. Dans D. Lamoureux et F. Dupuis-Déri, Au nom de la sécurité ! Criminalisation de la contestation et pathologisation des marges (p. 82‑109). M Éditeur.

- Elbourne, E., Manning, K. E. et Kifell, Z. (2022). The impact of Law 21 on Québec students in law and education: Executive summary of findings [Rapport de recherche]. Université McGill et Université Concordia. https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/now/docs/The-Impact-of-Law-21-on-Quebec-Students-in-Law-and-Education-Executive-Summary.pdf

- Fortier, M. (2019, 9 septembre). Premiers effets de la loi 21 dans les écoles de Montréal. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/societe/education/562184/l-interdiction-des-signes-religieux-se-fait-sentir-dans-les-ecoles?

- Fortin, M.-F. et Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche : méthodes quantitatives et qualitatives (3e éd.). Chenelière éducation.

- Garneau, S. (2017). Le voile, l’alcool et l’accent. La « diversité » à l’épreuve du racisme vécu. Diversité urbaine, 17, 7. https://doi.org/10.7202/1047975ar

- Grossmann, S. (2011). Des enseignants qui res(is)tent : dynamiques identitaires et investissement du champ de l’enseignement professionnel au Québec. Recherches en éducation [En ligne], (11). https://doi.org/10.4000/ree.4963

- Haarscher, G. (2017). La laïcité. Presses universitaires de France.

- Hassan, G., Mekki-Berrada, A., Rousseau, C., Lyonnais-Lafond, G., Jamil, U. et Cleveland, J. (2019). Impact of the Charter of Quebec Values on psychological well-being of francophone university students. Transcultural Psychiatry, 56(6), 1139‑1154. https://doi.org/10.1177/1363461516656972

- Iacovino, R. (2015). Contextualizing the Quebec Charter of Values: Belonging without Citizenship in Quebec. Canadian Ethnic Studies, 47(1), 41‑60.

- Jamin, J. (2016). Racisme ordinaire : entre préjugés, stéréotypes et boucs émissaires [Centre d’Action Laïque de la Province de Liège]. Salut & Fraternité N°94. https://www.calliege.be/salut-fraternite/94/racisme-ordinaire-entre-prejuges-stereotypes-et-boucs-emissaires/

- Kamanzi, P., Tardif, M. et Lessard, C. (2015). Les enseignants canadiens à risque de décrochage : portrait général et comparaison entre les régions. Mesure et évaluation en éducation, 38(1), 57‑88. https://doi.org/10.7202/1036551ar

- Kolly, M. (2018). Identité professionnelle et identité religieuse. Solidarités interminoritaires chez de futur·e·s intervenant·e·s du social. Brussels Studies, (100). https://doi.org/10.4000/brussels.1638

- Koussens, D. (2012). Une mise en scène nationaliste de la laïcité en porte-à-faux avec la réalité des aménagements laïques canadiens: éléments du débat québécois. Revue de Droit de l’Universite de Sherbrooke, 43, 183‑867. https://doi.org/doi.org/10.17118/11143/10251

- Labelle, M. (2005). Un lexique du racisme. Étude sur les définitions opérationnelles relatives au racisme et aux phénomènes connexes. Université du Québec à Montréal, Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté et Observatoire international sur le racisme. http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/lexique_du_racisme/lexique_du_racisme.html

- Labelle, M. (2010). Racisme et antiracisme au Québec. Discours et déclinaisons. Presses de l’Université du Québec. http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/racisme_et_antiracisme_qc/racisme_antiracisme.html

- Larochelle-Audet, J. (2019). Organisation et re-production des rapports de domination dans les distributions dissymétriques du travail enseignant : une enquête du point de vue d’enseignant·es de groupes racisés [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/22439

- Lavoie, B. (2018). S’approprier la laïcité malgré la tourmente sociale: la présence d’une posture « optimiste critique » chez des femmes musulmanes portant le hijab au Québec. Studies in Religion/Sciences Religieuses, 47(1), 25‑44. https://doi.org/10.1177/0008429817720472

- Mancilla, A. (2009). La religion dans l’espace public : une enquête préliminaire sur les perceptions de quelques leaders juifs et musulmans en milieu montréalais. Diversité urbaine, 9(2), 27‑50. https://doi.org/10.7202/039386ar

- Mancilla, A. (2011). Religion dans l’espace public et régulation politique : le parcours de la notion de laïcité dans le discours étatique québécois. Recherches sociographiques, 52(3), 789‑810. https://doi.org/10.7202/1007658ar

- Martineau, S. (1999). Un champ particulier de la sociologie : les professions. Dans M. Tardif et C. Gauthier (dir.),Pour ou contre un ordre professionnel des enseignantes et des enseignants au Québec? (p. 7‑20). Presses de l’Université Laval.

- Mc Andrew, M. (2015). La réussite éducative des élèves issus de l’immigration: Dix ans de recherche et d’intervention au Québec. Presses de l’Université de Montréal.

- Milot, M. (2008). La laïcité. Novalis.

- Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). (2020). Programme du premier cycle et du deuxième cycle du secondaire. Éthique et culture religieuse. https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/EthiqueCultRel_Secondaire.pdf

- Morasse, M.-E. et Marquis, M. (2021, 9 décembre). Loi 21: Une enseignante voilée retirée de sa classe. La Presse. https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-12-09/loi-21/une-enseignante-voilee-retiree-de-sa-classe.php

- Nadeau, F. et Helly, D. (2016). Une extrême droite en émergence? Les pages Facebook pour la charte des valeurs québécoises. Recherches sociographiques, 57(2‑3), 505‑521. https://doi.org/10.7202/1038437ar

- Niyubahwe, A. (2015). L’expérience d’insertion professionnelle des enseignantes et enseignants de migration récente au Québec [thèse de doctorat, Université de Sherbrooke]. SavoirsUdeS. http://hdl.handle.net/11143/6972

- Niyubahwe, A., Mukamurera, J. et Jutras, F. (2013). Professional integration of immigrant teachers in the school system: a literature review. McGill Journal of Education, 48(2), 279‑296. https://doi.org/10.7202/1020972ar

- Niyubahwe, A., Mukamurera, J. et Sirois, G. (2018). Comment les enseignants immigrants formés à l’étranger vivent-ils les relations interpersonnelles et professionnelles à leur entrée dans le milieu scolaire québécois ? Alterstice, 8(2), 25‑36. https://doi.org/10.7202/1066950ar

- Proulx, J.-P. (2009). Le système éducatif du Québec: de la maternelle à l’université. Chenelière Éducation.

- Provencher, A. (2020). Négociations identitaires d’enseignants immigrants en insertion professionnelle du primaire et du secondaire au Québec [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/25418

- Richter, E., Lucksnat, C., Redding, C. et Richter, D. (2022). Retention intention and job satisfaction of alternatively certified teachers in their first year of teaching. Teaching and Teacher Education, 114, 103704. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103704

- Robillard, J.-P. (2019, 9 septembre). Premiers effets de l’interdiction des signes religieux. Radio Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1293118/laicite-interdiction-port-signes-religieux-consequences

- Sainsaulieu R. (1977). L’Identité au travail (2e éd). Presses de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP).

- Sainsaulieu R., Francfort I., Osty F. et Uhalde M. (1995). Les mondes sociaux de l’entreprise. Desclée de Brouwer.

- Taylor, M. (2022). La Loi 21 Discours, Perceptions et Impacts. Association d’études canadiennes. https://acs-metropolis.ca/wp-content/uploads/2022/08/Rapport_Sondage-Loi21_AEC_Leger-12.pdf

- Tremblay, S., Magnan, M.-O. et Levasseur, C. (2018). Religion and negotiation of the boundary between majority and minority in Québec: Discourses of young Muslims in Montréal cégeps. Education Sciences, 8(4), 1‑23. https://doi.org/10.3390/educsci8040183

- Van der Maren, J.-M. (1996). Méthodes de recherche pour l’éducation (2e éd.). Presses de l’Université de Montréal.

- Wilkins‐Laflamme, S. (2018). Islamophobia in Canada: Measuring the tealities of negativeattitudes toward Muslims and religious discrimination. Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie, 55(1), 86‑110. https://doi.org/10.1111/cars.12180

List of tables

Tableau 1

Récapitulatif des enseignantes interrogées