Abstracts

Résumé

Les méthodes pédagogiques et la réalité de l’enseignement sont diversifiées selon l’environnement. C’est le cas des enseignant·e·s africains qui puisent à la fois dans leur mémoire de l’éducation traditionelle et celle de l’époque coloniale et leur connaissance du contexte éducatif canadien pour se construire et comprendre l’expérience des familles d’origine africaine, de manière à porter un regard unique sur les enjeux éducatifs au Canada. Qu’en est-il des professionnels d’Afrique subsaharienne formés à l’étranger qui intègrent l’enseignement dans les écoles francophones minoritaires en Ontario? Comment vivent-ils cette nouvelle réalité pédagogique avec les élèves et les familles? Notre objectif est de présenter les résultats d’une étude qualitative, au moyen d’une approche ethnographique et d’une analyse narrative, sur les expériences de ces enseignants d’origine subsaharienne en relation avec les élèves et les familles.

Mots-clés :

- immigration,

- enseignement,

- éducation,

- relations enseignant/parents,

- relations enseignant/élève,

- travailleur étranger

Article body

Introduction

Le Canada est un pays qui accueille un grand nombre d’immigrants, soit 406 000 en 2021, dans les catégories de l’immigration économique, du regroupement familial, des réfugiés et de considérations d’ordre humanitaire (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2022). Toutefois, plusieurs études signalent que les migrants formés à l’étranger sont confrontés à de nombreux obstacles systémiques, dont lors de leur intégration socioprofessionnelle dans la société canadienne (Adamuti-Trache et Sweet, 2010; Basran et Zong, 1998; Girard, 2005; Siar, 2013).

Les Africains subsahariens francophones n’échappent pas à cette réalité en tentant d’intégrer le marché du travail canadien. Ils sont malheureusement, eux aussi, parfois confrontés à des barrières systémiques, qui les poussent à s’orienter vers d’autres carrières, notamment l’enseignement (Germain, 2013). Comment participent-ils alors au processus d’insertion dans leur milieu de socialisation professionnelle?

Cet article tire son origine de la recherche effectuée auprès de professionnels formés à l’étranger et leur insertion sur le marché du travail dans le contexte francophone minoritaire en Ontario : le cas de personnes qui, après avoir exercé dans une autre profession, décident d’intégrer la profession enseignante une fois immigrées au Canada (Dweme, 2015 et 2022). Plus spécifiquement, notre objectif est ici de présenter les résultats de la recherche sur les expériences à l’école d’enseignants originaires d’Afrique subsaharienne en lien avec les élèves et les familles de même origine qu’eux.

Problématique et contexte

De nombreux travailleurs francophones d’origine subsaharienne formés à l’étranger souhaitent poursuivre leur carrière au Canada. Leur insertion professionnelle revêt une grande importance, car elle profite non seulement à ces immigrants et à leur famille, mais également à la société d’accueil et à la société d’origine. Cependant, ils sont souvent confrontés à des défis d’accès à l’emploi, qui les conduisent à réfléchir à différentes stratégies d’insertion professionnelle. C’est ce qui mène certains d’entre eux à changer de profession pour s’orienter vers l’enseignement. Il faut noter que le processus administratif d’insertion professionnelle dans l’enseignement en Ontario exige d’abord un baccalauréat dans un programme universitaire et, par la suite, une formation de deux ans ainsi que l’obtention de la certification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Ministère de l’Éducation de l’Ontario). La durée de ce programme n’est pas très longue et la demande pour des enseignants dans les écoles de langue française est élevée, ce qui crée un espoir bien fondé de trouver un emploi. L’ensemble de ces conditions explique l’attrait potentiel de l’enseignement aux yeux de ces immigrants. Malgré cela, leur processus d’insertion professionnelle, une fois qu’ils sont embauchés, est parsemé de défis. Ils doivent souvent faire face à des difficultés liées aux inégalités sociales, à leur intégration au sein de l’équipe de travail, à la culture de l’école, à leur méconnaissance du système scolaire canadien (Duchesne, 2018; Gauthier et Cerqua, 2012; Provencher, 2020) et, surtout, de manière plus générale, à l’environnement social, culturel et linguistique canadien.

En effet, les méthodes pédagogiques et la réalité de l’enseignement varient selon l’environnement. Les personnes venant d’Afrique ont été formées dans un système d’éducation qui est très différent du modèle pédagogique et éducationnel du Canada (Atangana-Abe et Ka, 2016; Demba, 2011; Gbetnkom, 2015; Lange, 2007). De plus, Gérin-Lajoie (2002) mentionne que, outre la transmission des connaissances et la socialisation des élèves aux valeurs de la société, l’enseignant en milieu francophone minoritaire a également la charge supplémentaire de favoriser le maintien et la protection de la langue et de la culture.

Cadre théorique

Notre question de départ était : comment les professionnels d’Afrique subsaharienne formés à l’étranger dans un domaine autre que l’éducation vivent-ils leur réorientation vers la profession enseignante une fois embauchés dans le système d’éducation de langue française de l’Ontario?

Le cadre théorique sur lequel nous nous sommes basée pour mieux cerner cette problématique est construit à partir de deux grandes théories : la théorie sociologique de Dubar sur la question de l’insertion professionnelle et celle de Wenger sur la notion de communauté de pratique.

Théories de l’insertion et de l’identité professionnelles

Dubar (1992, 2000, 2001, 2002 et 2015) aborde l’insertion sous l’angle de la socialisation professionnelle et de la « construction des identités sociales et professionnelles » (1998). Ainsi, il présente l’insertion professionnelle comme reposant sur le vécu de la personne dans le temps, ses relations avec les autres et sa manière d’interpréter l’histoire de sa vie en lien avec sa vision du monde. D’après lui, lors de leur insertion professionnelle, les acteurs développent différentes stratégies en fonction de leurs objectifs. Il décrit également l’insertion comme étant un processus qui amène l’individu à construire son identité professionnelle, celle-ci étant à la fois attribuée par l’institution et dépendante des personnes avec lesquelles il entre en relation. Selon Dubar et Engrand (1991), l’individu construit son identité professionnelle à partir de la socialisation professionnelle : elle résulte du processus identitaire externe qui est l’échange entre l’individu et l’institution avec laquelle il interagit. Quand Dubar parle des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle, il évoque la notion de double transaction, qui s’articule autour du processus biographique et du processus relationnel. Le premier comprend la manière dont l’identité se construit dans le temps alors que le second porte sur les échanges entre les personnes au sein d'une organisation, qui se développent à la fois à travers les relations humaines et dans le respect des règles. Ces règles permettent de reconnaître l'identité professionnelle de chacun et d'accompagner son évolution (Dubar et Tripier, 1998; Dubar et Engrand, 1991; Nicourd, 2016).

D’autres auteurs ont également abordé le thème de l’identité professionnelle des enseignants. Gohier et son équipe proposent par exemple la définition suivante (Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau et Chevrier, 2001, p. 9) :

Un processus dynamique et interactif de construction d’une représentation de soi en tant qu’enseignant, mû par des phases de remise en question, généré par des situations de conflit (internes ou externes à l’individu) et sous-tendu par les processus d’identification. Il est facilité par des liens de contiguïté avec l’autre et vise l’affirmation des sentiments de congruence, de compétence, d’estime de soi et de direction de soi.

Selon Bialystok (2016), lorsqu'une personne réfléchit à son identité, elle se demande aussi si ce qu'elle ressent est vraiment authentique, car ces deux aspects sont étroitement liés. Selon cette auteure, la société valorise hautement l’idée de l’enseignant qui s’identifie étroitement à son rôle d’éducateur, au point d’en constituer sa raison d’être, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans d’autres professions. La question se pose : est-ce que l’enseignement est une profession ou une vocation aux yeux de l’individu?

Deux représentations lient donc l’enseignant à sa profession. La première, qui le lie à son « soi en tant que personne », se rapporte aux connaissances, aux croyances et aux aspirations que la personne s’attribue indépendamment de son contexte professionnel, dans un sentiment d’affirmation de sa singularité par rapport à l’imposition de normes professionnelles (Gohier et al., 2001, p. 9). La seconde est liée à « sa profession » et comprend « divers éléments, soit le rapport au travail, aux responsabilités, aux apprenants, aux collègues et au corps enseignant ainsi qu’à l’école comme institution sociale » (Gohier et al., 2001, p. 10).

Les enseignants interagissent avec les parents, les élèves et la direction mais aussi avec leurs collègues. Les préjugés qui peuvent en découler ont une incidence sur l’identité des personnes qui en sont victimes. Elles peuvent alors perdre confiance et manquer d’estime de soi. Généralement, ces messages négatifs proviennent de différentes sources : famille, amis, médias (Niyubahwe, Mukamurera et Sirois, 2018).

Un autre élément important relativement à l’identité des enseignants africains est l’éducation africaine traditionnelle, qui a pour objectif d’intégrer l’enfant dans la société, c’est-à-dire au sein du groupe : famille, clan, village, etc., car être en dehors du groupe social dans ces sociétés, c’est se marginaliser. Or le rôle de chaque adulte est de favoriser cette insertion. Tout adulte est donc considéré comme éducateur ou enseignant, car tout ce qu’il fait pour le jeune est dans le but de l’intégrer. Cela explique pourquoi les parents d’origine africaine acceptent facilement le comportement de l’enseignant qui peut punir, conseiller et corriger les élèves car, pour les parents, cela est dans l’intérêt de l’enfant dans la mesure où l’objectif final est son intégration (Mungala, 1982).

Théorie de la communauté de pratique

Wenger et ses collaborateurs (Wenger, 2005; Wenger, McDermott et Snyder, 2002) développent le thème des communautés de pratique comme étant des plateformes, professionnelles ou informelles, où les individus trouvent ensemble des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent. Ce sont des lieux de participation sociale et d’apprentissage, c’est-à-dire que l’individu partage ses connaissances, s’approprie les théories, réfléchit sur ses actions et agit. L’aspect collectif et de réciprocité propre au processus d’insertion professionnelle est crucial, car il révèle l’importance que revêt la participation de l’individu dans son milieu de socialisation et l’influence de ce milieu dans la création de son identité professionnelle. C’est ce que Wenger qualifie de « construction pratique interne qui permet de satisfaire les attentes institutionnelles » (Wenger, 2005, p. 52). Selon lui, les individus ne pensent pas, au départ, à constituer une communauté de pratique, mais plutôt à atteindre leurs objectifs professionnels. C’est le fait de partager les mêmes conditions de travail qui les amène à réaliser leur projet commun.

C’est ainsi que Morrissette, Charara, Boily et Diédhiou ont utilisé la théorie des communautés de pratique pour éclairer « le processus d’intégration des novices », car elle « repose sur un ensemble de conventions, de valorisations qui permettent la coordination harmonieuse des activités » (2016, p. 8).

Il existe également divers types de communautés de pratique (Demers et Tremblay, 2020). Dans le cadre du perfectionnement professionnel, les écoles canadiennes et ontariennes ont instauré un autre mode de fonctionnement qu’on appelle « communauté d’apprentissage professionnelle ». Selon DuFour, Eaker et Many (2010), il s’agit d’un groupe d’éducateurs engagés à travailler de façon collaborative dans un processus continu d’enquête collective et de recherche-action dans le but d’améliorer les résultats de leurs élèves. Des organismes à but non lucratif ou des plateformes officieuses peuvent aussi se former en communauté de pratiques.

Méthodologie

Nous avons choisi une méthode de recherche qualitative comme méthode de collecte des données afin de mieux réfléchir avec les participants à leur vécu, en utilisant l’entrevue semi-dirigée, l’observation ainsi que la réflexion au moyen d’un journal de bord. Nous nous sommes servi d’une grille d’entretien et d’une grille d’observation et la tenue du journal de bord qui nous accompagnait tout au long de notre travail a permis de noter les impressions et les réflexions jalonnant ce parcours de recherche.

Entretiens

Nous avons adopté la posture épistémologique du dialogue avec les participants en nous inspirant des deux voix que Chase (2005, p. 664) appelle « the researcher’s authoritative » et « interactive voice ». La première voix relie et sépare la voix du chercheur et celle du narrateur d’une manière particulière et la seconde comprend une « intersubjectivité » entre le chercheur et le narrateur.

Nous avons opté pour une approche ethnographique (Fortin, 2016), qui s’appuie sur une analyse narrative axée sur le récit de biographies professionnelles et sur les parcours de vie centrés sur le thème de la migration et de l’éducation. Nous avons réalisé une analyse documentaire, puis nous avons procédé aux entretiens avec les enseignants. Ces entrevues semi-directives, de 60 à 90 minutes, ont porté notamment sur leur trajectoire, leur motivation, l’exercice de leur métier, les difficultés rencontrées et leurs réactions devant les défis. Elles se sont déroulées dans le Grand Toronto, dans une ambiance amicale et de confiance, sur une période de six mois.

Observation

Nous avons également utilisé l’observation comme méthode de collecte des données, pour mieux comprendre le travail réalisé au sein d’une communauté de pratique et le sens qu’accordent les participants à cette expérience. Notre unité d’observation a été l’association Alliance pour une communauté éducative inclusive (ACEI), un organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer et de renforcer les capacités des enseignants et des parents francophones issus de l’immigration pour atteindre l’excellence dans l’enseignement. Cela nous a amenée à vivre la réalité des participants et à observer de l’intérieur leurs fonctionnements, afin de mieux comprendre certains faits difficilement détectables de l’extérieur.

En ce qui concerne la manière d’effectuer nos observations, nous avons suivi les écrits de Peretz (1998) énonçant qu’il existe « trois comportements indissociables : une forme d’interaction sociale […], les activités d’observation et l’enregistrement des données » quand il est question de l’observation directe. L’organisme nous a informé des événements qu’il mènerait pendant un an, ce qui nous a permis de participer à deux événements et activités de réseautage, à trois activités de préparation et à une activité de présentation de la communauté de pratique auprès d’autres organismes et professionnels. Notre rôle était celui « d’observateur participant » (Poisson, 1991, p. 62). Nous avons focalisé nos observations sur les activités et événements planifirés et sur les manières de communiquer et de se comporter afin de mieux comprendre le vécu des participants (Wolf, 2012). Le temps d’observation a varié d’une à trois heures selon l’événement ou l’activité, à une fréquence d’au moins une fois par mois, et cela, pendant six mois.

Profil des participants

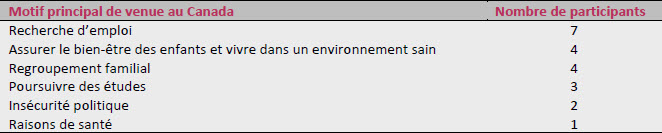

Le recrutement des participants s’est effectué selon une méthode non probabiliste à l’aide du système d’échantillonnage par boule de neige (Mayer, Ouellet, Saint-Jacques et Turcotte, 2000). Neuf femmes et douze hommes, originaires du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, ont manifesté un intérêt. Douze étaient célibataires au moment d’immigrer au Canada, huit étaient mariées et une divorcée. Onze avaient entre un et trois enfants de moins de 10 ans. Presque tous avaient un diplôme postsecondaire (droit, marketing et commerce, journalisme, biochimie, communication, droit des affaires, économies, finances, développement international, lettres modernes, histoire et géographie, environnement et sports, médecine, sociologie, science naturelle, relations internationales, mathématique et physique) au moment de quitter leur pays d’origine : dix avaient terminé un baccalauréat, huit avaient obtenu une maîtrise et un participant avait rédigé une thèse de doctorat. Deux n’avaient que leur diplôme d’école secondaire. Enfin, la majorité exerçait déjà une profession avant d’immigrer au Canada. En outre, plus de la moitié des participants avaient immigré dans au moins un pays avant d’arriver au Canada. Ainsi, les participants à notre étude sont passés par trois pays d’Afrique (Nigéria, Côte d’Ivoire et Maroc) et cinq pays d’Europe (Belgique, France, Italie, Angleterre et Suisse). Plusieurs sont allés d’abord en Europe pour poursuivre des études avant de venir au Canada. Plusieurs raisons ont influencé leur immigration : la recherche d’emploi, le bien-être des enfants, le regroupement familial, la poursuite des études, l’insécurité politique et des raisons de santé (tableau 1).

Tableau 1

Répartition des participants à la recherche en fonction du motif principal de leur venue au Canada

Résultats et discussion

Après analyse des entretiens et des observations, nous avons repéré cinq thèmes : les divergences sur l’enseignement entre les pays d’origine et le Canada, les expériences des enseignants d’origine africaine issus de l’immigration dans leur relation avec les élèves de même origine, leurs expériences dans leur relation avec les parents issus de l’immigration de même origine, les résistances rencontrées ainsi que le recours aux communautés de pratique.

Divergences sur l’enseignement entre les pays

Dans le pays d’origine

Les participants ont surtout mentionné deux points principaux où ils ont observé de grandes différences. Le premier élément a trait au programme d’enseignement et aux ressources éducatives que l’enseignant utilise. Dans le contexte du pays d’origine, les enseignants n’ont pas beaucoup de ressources et n’accèdent pas facilement aux nouvelles technologies. Plusieurs classes n’ont pas de matériel didactique, à l’exception peut-être des écoles privées. Les matières sont totalement imposées par le programme et l’élève n’a donc pas de choix à faire. Le second élément a trait à la considération de la profession enseignante. Les participants ont distingué deux périodes. Ils mettent en parallèle l’époque où ils étaient encore jeunes, c’est-à-dire la période où leur génération était encore sur les bancs d’école, et l’époque actuelle, qui représente les jeunes qui viennent après leur génération. Près de 80 % ont affirmé que durant leur jeune âge, l’enseignant était très respecté dans les écoles, il était quasiment adulé.

Faustin explique dans l’extrait suivant comment l’enseignant est perçu :

C’est le patriarche. L’enseignant est comme un parent. Il a toujours raison. Aujourd’hui, les choses ont évolué, la place de l’enseignant a un peu diminué. Il n’a pas assez de soutien financier, moral et psychologique.

Faustin, d’origine camerounaise

Louis abonde dans le même sens :

L’enseignant dans mon pays, il était respecté et il avait l’appui des parents et de la direction. Il aimait l’enseignement malgré toutes les conditions qui n’étaient pas excellentes. La profession enseignante était une profession noble. Les enseignants avaient un bon salaire, ils pouvaient nourrir toute leur famille.

Louis, d’origine congolaise

Maurice a ajouté : « On leur donne le pouvoir sans considération » Une autre participante congolaise intervient également sur le même sujet :

Je ne veux pas dénigrer l’enseignement dans mon pays, mais la profession enseignante n’a plus de considération, elle a perdu sa valeur. L’enseignant n’est plus là pour le rendement de l’élève, mais plus pour sa survie. Il échange les points avec l’argent.

Amina, d’origine congolaise

Ces extraits apportent une clarification sur la façon dont l’enseignant en Afrique a été longtemps respecté et estimé parce qu’il jouait un rôle essentiel dans la vie des enfants, car c’est lui qui leur apprend la lecture, l’écriture et le calcul. Cependant, actuellement, l’enseignant africain vit quelquefois dans la précarité, il n’a plus la même considération sociale que dans le passé, il n’est plus autant valorisé. Son statut est tombé en discrédit aussi bien aux yeux des élèves qu’aux yeux des parents. Et, de sans oublier le manque de reconnaissance cette profession, tous ces éléments font que les participants ont affirmé qu’il existe un grand écart entre l’enseignement au Canada et celui dans leur pays d’origine. C’est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui ne connaissent pas d’autres systèmes éducatifs ont du mal à comprendre le choix que font certains immigrés au Canada de faire carrière en éducation.

Au Canada (Ontario)

Pour ce qui est du Canada, les enseignants ont mentionné que le modèle d’apprentissage est différent de celui d’où ils proviennent. Une des particularités du Canada est que l’enseignement est sous la responsabilité exclusive du gouvernement provincial. Ce dernier procède fréquemment à des réformes pour répondre aux besoins des élèves. En Ontario, par exemple, en 2022, le gouvernement de l’Ontario a mis à jour les programmes d’études du secondaire dans les domaines des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), en y intégrant notamment des apprentissages liés aux métiers spécialisés. Cette démarche vise à doter les élèves des compétences avancées en littératie numérique et en technologies modernes, afin qu’ils puissent contribuer aux innovations économiques, scientifiques et sociales de demain, tant au niveau provincial qu’international (Gouvernement de l'Ontario, 2022)

Durant les entrevues, les répondants nous ont expliqué qu’en Ontario, l’enseignement est souple. Il existe plusieurs méthodes d’apprentissage, qu’on adapte selon les besoins des élèves et les résultats aux tests provinciaux. La pratique pédagogique est basée sur la théorie, la pratique et la recherche. L’enseignant tient compte des capacités de chaque élève. Il n’y a pas de proclamation publique, chaque élève apporte son bulletin à la maison et la rencontre avec l’enseignant se fait en privé. L’enseignant possède beaucoup de ressources et il a accès de manière quotidienne aux nouvelles technologies et peut parfois avoir, dans sa classe, des élèves de différents niveaux. Laure a résumé ainsi la pédagogie : « Quand je planifie, je tiens compte de l’intelligence des élèves. Chaque élève est unique […] l’accent est mis sur la recherche et la présentation orale. En classe, l’élève fait des recherches et les présente devant les autres camarades » (Laure, d’origine congolaise).

L’enseignant tient compte aussi des données statistiques pour s’améliorer. Sylvain le résume de cette manière : « Là où j’enseigne, nous nous servons également des données statistiques dans les écoles pour voir les améliorations des élèves. Mais également l’intégration de la nouvelle technologie, comme le tableau intelligent et le programme OneNote, nous permet d’être toujours à jour » (Sylvain, d’origine congolaise).

Par rapport à leur rôle, les participants trouvent que le personnel enseignant au Canada joue le rôle de psychologue en plus de son rôle de pédagogue. L’école met plus d’accent sur ses compétences transversales pour pouvoir déceler les habiletés et les valeurs à inculquer. L’enseignant a la mission d’encadrer les élèves, de les aider à s’épanouir en fixant un certain nombre d’objectifs. Il doit tenir compte du potentiel des élèves et les soutenir.

Les participants ont également fait allusion à la liberté des élèves. Ils ont observé que les élèves ont une grande liberté de parole. C’est ce que Ipan a constaté :

Ici on parle de tout et de rien, on se tutoie, etc. L’enseignant précise le processus, les étapes à suivre et comment organiser ses idées et l’élève a une certaine flexibilité dans l’exécution de son travail.

Ipan, d’origine ivoirienne

Les participants ont aussi abordé le thème de la considération sociale de la profession enseignante au Canada. En effet, au Canada, les enseignants font partie de la classe moyenne. Ils sont bien payés. Paul fait remarquer qu’ : « il y a même des enseignants de maternelle qui gagnent dans les 100 000 $ » (Paul, d’origine congolaise). L’enseignant a de la considération dans la communauté car il est un modèle pour les jeunes. À ce sujet, Amina rappelle que : « ce que je fais à l’extérieur de l’école m’engage et ce que je peux poser comme acte a de la répercussion sur ma carrière. Je représente toute une génération. Donc, je dois projeter une image respectable » (Amina, d’origine congolaise).

Mais certaines personnes trouvent qu’il existe davantage de considération pour la profession que pour la personne qui exerce cette profession. Élise et Louis soutiennent leurs propos ainsi :

Au Canada, il y a plus de respect pour la profession, mais pas pour la personne en tant que telle, plusieurs personnes disent qu’on nous paie pas pour rien faire.

Élise, d’origine camerounaise

Il y a plus de respect pour le métier, mais pas pour la personne en tant que telle : le respect de l’enseignant surtout par les élèves est réduit à sa plus simple expression.

Louis, d’origine congolaise

Expériences avec les élèves

Les participants à l’étude ont mentionné leur relation positive avec les élèves issus de l’immigration de même origine, le fait d’être un exemple pour ces derniers, la connaissance de leur culture comme un atout et leur rôle de médiateur.

Quelques participants ont laissé entendre que leur identité leur a apporté également un plus dans les relations avec les élèves. C’est le cas de cet enseignant, qui compte 18 années d’expérience :

Moi, j’ai vécu ces expériences-là avec les élèves, le fait d’avoir un enseignant immigrant, c’est positif vis-à-vis des élèves immigrants et j’ai vu, même des enfants qui avaient des problèmes sociaux (troubles de comportement, difficulté affective) même si je ne leur enseignais pas, ils avaient une relation particulière avec moi, même quand ils avaient des problèmes, au lieu d’aller voir leur enseignant, ils venaient me voir pour m’en parler. Et souvent, j’étais comme leur porte-parole pendant les réunions, qu’on le veuille ou pas, parfois, les élèves immigrants étaient mal compris, et moi, je devais émettre mon point de vue par rapport aux leurs. Je disais à la direction, il fallait les écouter d’abord. Il y avait des enfants qui étaient souvent suspendus, car ils étaient déjà identifiés, qu’ils fassent un problème ou non, c’était toujours eux qu’on traitait de déclencheurs. Ces enfants-là nous voient comme des modèles, ils ont un regard très positif de l’enseignant immigrant. On a des relations particulières avec ces enfants-là et partout où je suis passé, les enseignants noirs ont une responsabilité vis-à-vis de l’école et ils contribuent beaucoup.

Paul, d’origine congolaise

Être enseignants d’origine africaine dans une école franco-ontarienne signifie également pour certaines personnes devenir un modèle pour les jeunes. Les élèves immigrants sont fiers de s’identifier à eux, comme le pense Ali, qui a 22 ans d’expérience au Canada :

Nous servons de référence aux élèves. En les valorisant, on soigne leurs égos et leur estime de soi. Ils disent : « oh, maman, papa, nous avons un enseignant africain dans l’école ». Les parents leur disent « oh tu vois, toi aussi tu pourras enseigner ». Ils racontent à leurs parents « notre enseignant enseigne bien à l’école ». Cela valorise l’estime de soi de l’élève. Mon identité c’est une valeur ajoutée.

Ali, d’origine congolaise

La connaissance de la culture des élèves issus de l’immigration de même origine représente un atout pour l’enseignant, car elle lui permet de comprendre la réalité et les difficultés des élèves en manifestant de l’intérêt pour leur pays et leur culture, mais aussi, comme le dit Duchesne (2018, p. 17) « par l’appropriation de leur rôle de passeur culturel à l’égard de la construction identitaire de leurs élèves ». Certains enseignants ont mentionné leur méthode de discuter de la culture de chaque élève comme stratégie de valorisation des cultures et d’inclusion. Comme l’estime Avin :

Moi, c’est une stratégie que j’ai apprise dans ma formation, dans chaque cours je donne des exemples de tout le monde dans le cours (vu le multiculturalisme de ma classe) et les élèves se retrouvent et ils aiment bien ça.

Avin, d’origine ivoirienne

Expériences avec les parents

La relation des enseignants avec les parents immigrants de même origine a aussi été abordée par les participants à l’étude. D’après ces derniers, cette relation a une importance capitale car elle crée la confiance et une meilleure compréhension de la réalité immigrante. Agnès soulève ceci :

Mais, moi, je me sens très à l’aise comme enseignante, parce que je reçois les élèves d’Afrique subsaharienne et je connecte rapidement avec eux, et les parents me font confiance spontanément lorsqu’ils me voient parce qu’ils s’identifient à moi et ils voient que je vais vraiment aider leur enfant dans le processus d’intégration parce que je connais le vécu de l’enfant. Ainsi, j’ai vécu la même chose, donc, je peux m’identifier à certains défis auxquels l’enfant fait face.

Agnès, d’origine camerounaise

L’enseignant est également celui qui va faire participer les parents au déroulement des études de leurs enfants. C’est ce que souligne Maurice :

Là où j’enseigne, il y a 90 % d’enfants immigrants. Tu sais, les parents immigrants, quand ils viennent, ils délèguent beaucoup de responsabilités à l’enseignant car ils lui font confiance. Souvent ces parents ne comprennent pas le système d’ici. Et moi, parfois, je leur explique en dehors de l’école. Souvent les enfants sont plus calmes, car ils m’ont vu à la maison, les parents m’ont présenté et ces élèves qui, au départ, étaient des dérangeurs, quand ils arrivaient dans ma classe, ils changent car ils me voyaient déjà comme « un oncle, un grand frère ».

Maurice, d’origine congolaise

Ainsi pour mieux comprendre la relation entre parents immigrants et enseignant, il est important de retourner à l’héritage de l’éducation traditionnelle. En effet, comme nous l’avons vu, l’éducation africaine traditionnelle a pour objectif d’intégrer l’enfant dans la société et chaque adulte se doit de favoriser cette insertion, ce qui fait que toute personne adulte est considérée comme éducatrice ou enseignante, car tout ce qu’elle fait pour le jeune est dans le but de l’intégrer.

Tous les participants ont mentionné que les enseignants dans leur pays d’origine avaient ce rôle d’éducateurs, celui de transmettre les connaissances. Ils ont aussi qualifiés les enseignants de régulateurs de la société, car ceux-ci ont une grande influence sur l’apprentissage des élèves et leur vécu au-delà de l’école. Un participant a précisé qu’il y a une relation profonde entre enseignant, élève et communauté en invoquant un dicton de son pays, « la crainte et le respect de l’enseignant, c’est le commencement de la sagesse » (Eron, d’origine camerounaise). D’autres participants ont qualifié l’enseignant de facilitateur, c’est-à-dire une personne sur qui les élèves s’appuient. Les parents lui donnent un certain pouvoir sur leurs enfants, car cette personne est perçue comme faisant partie de la communauté, car, citant un adage populaire africain, Lila explique : « Ça prend toute une communauté ou tout un village pour éduquer un enfant » (Lila, d’origine ivoirienne). Il y a donc une relation de confiance entre les deux parties. Certains parents, soucieux de la réussite de leur enfant, participent plus aux devoirs, d’autres paient des services de tutorat alors que d’autres sont moins présents. Mais tous font confiance à l’enseignant. Les parents croient en lui et le soutiennent même quand l’enfant est discipliné, car il l’éduque. Plusieurs parents africains qui immigrent au Canada ont encore cette vision de l’éducation et de la relation entre parents et enseignant. D’où l’importance de cette relation de confiance, de la discussion sur le système éducatif canadien et les encouragements à participer aux études des enfants.

De manière générale, les participants ont exprimé qu’ils étaient conscients du rôle important qu’ils devaient jouer, car ils comprennent mieux les cultures et les réactions des parents comme celles des élèves. Ils ont insisté sur le rôle important de modèle et sur le « pont » entre l’école et l’élève ainsi qu’entre l’école et le parent, rôle qu’ils sont amenés à jouer en tant qu’enseignants immigrants francophones en milieu minoritaire. Car, comme nous l’avons vu, et en contexte francophone minoritaire particulièrement, l’enseignant immigrant n’a pas seulement un rôle d’éducateur mais de « passeur culturel » (Duchesne, 2018, p. 21).

Résistances

Que ce soit du fait de l’influence exercée par la société ou à partir de leurs propres expériences, les participants ont également parlé de défis rencontrés dans leur profession. Ils ont dû souvent faire face aux préjugés de parents, de collègues, de directions d’école et des médias.

Il arrive en effet que certains parents soient réticents devant des enseignants immigrants. Ces enseignants font parfois l’objet de méfiance en raison d’idées préconçues et de clichés qui accordent parfois aux personnes des traits qu’elles n’ont pas. Ces idées reçues entraînent des incompréhensions. Adi, qui a plus de 13 ans d’expérience, raconte :

Il y a des parents qui ont des préjugés selon lesquels nous [comme immigrants] avons moins de connaissances. C’est tout au long de l’année quand le parent voit l’amélioration de son enfant qu’il va te revaloriser […]. Ensuite la communication entre parent et enseignant, c’est une stratégie qui me permet de communiquer au parent sur la faiblesse de l’enfant et comment l’aider. Cela permet de mieux être avec les parents.

Adi, d’origine congolaise

Si certains collègues, voire certaines directions d’école, sont réticents vis-à-vis de leurs collègues immigrants, selon les participants, ils finissent par changer d’idée lorsque la relation interpersonnelle se construit. Voici les propos de Maurice :

Côté collègues au début, tu es un peu rejeté, on te met à distance. Je précise, pas tous, mais certains. Et quand ils finissent par te connaître, ils trouvent que tu es ouvert, ils changent.

Maurice, d’origine congolaise

Recours aux communautés de pratique

Devenus enseignants, ces immigrants d’Afrique subsaharienne ont aussi été victimes de discrimination systémique, faisant face à de nombreux préjugés devant leur triple identité d’enseignant, d’immigrant et de francophone. Cette réalité les a soudés et a créé une certaine solidarité entre eux, ce qui les a rapprochés davantage dans leur quête d’insertion professionnelle.

Nous avons pu recenser trois types de communauté de pratique (au sens de Wenger, 2005) à travers cette recherche. La première, la communauté de pratique en milieu de travail axée sur l’apprentissage des enseignants d’un même niveau ou qui enseignent la même matière dans une école et qui est proposée par l’administration scolaire, est la « communauté d’apprentissage professionnel ». Il existe également une « communauté de pratique informelle » qui repose sur les échanges interpersonnels au travail ou à l’extérieur du travail. Ainsi, chaque enseignant reçoit ou donne un appui de façon ponctuelle, entre camarades enseignants ou avec un autre enseignant chevronné. Et, enfin, nous avons repéré une troisième communauté de pratique, à l’extérieur de l’école, celle de l’organisme à but non lucratif ACEI mis sur pied pour les immigrants, qui traite des problèmes propres à leur réalité d’enseignants francophones immigrants.

Ainsi, au lieu de se limiter à une communauté d’apprentissage axée sur la matière à enseigner, les participants ont utilisé l’appui informel de leurs collègues et certains se sont réunis en une communauté de pratique avec des personnes ayant vécu les mêmes problèmes de migration et les mêmes réalités d’enseignement. Ils ont voulu ainsi être solidaires et faire part des bonnes pratiques, recevoir un appui et éviter au nouveau personnel enseignant de vivre les mêmes défis. Voici le point de vue de Viviane, un membre de cet organisme de communauté de pratique :

Moi, je trouve les activités de l’organisme intéressantes et enrichissantes, on apprend des autres, on partage les connaissances avec les autres, on va rencontrer des personnes. Dans l’enseignement, c’est important d’avoir un réseau à toi.

Viviane, d’origine ivoirienne

Les discussions avec les membres de l’organisme nous ont fait saisir le caractère plus inclusif, plus libre de s’exprimer, plus convivial, volontaire et ouvert au sein de cette communauté. L’identité des enseignants a été construite à partir de leur participation et de l’apprentissage acquis dans l’échange des connaissances en dehors du milieu professionnel strict.

Tout cela révèle la nécessité et le besoin d’un accompagnement, avec la mise en place d’un système qui soit à la fois un lieu de réseautage permettant de développer des relations sociales et un lieu qui facilite le dialogue, la communication et l’échange de documents. Il est important de signaler qu’on voit peu souvent en éducation ce type de communauté de pratique. Elle se situe à l’extérieur de l’administration scolaire et dessert spécifiquement les immigrants. Nous voudrions souligner ici la pertinence d’un rapprochement potentiel entre ces communautés et les conseils scolaires.

Conclusion

Dans cette étude menée auprès d’enseignants d’origine africaine exerçant leur profession en milieu francophone minoritaire dans le Grand Toronto (Ontario), nous avons tenté de comprendre leurs expériences avec les élèves et les parents issus des mêmes origines immigrantes.

À la lumière des résultats obtenus grâce aux entrevues et à l’observation, nous voudrions souligner l’impact que l’éducation traditionnelle et l’éducation coloniale dans leur pays d’origine ont eu sur la vision des enseignants issus de l’immigration d’origine africaine à propos de l’enseignement. Ces enseignants ont relevé les différences et les ressemblances dans les programmes et ressources scolaires, mais aussi en ce qui a trait à l’accès à l’emploi et la considération de leur profession. Nos résultats ont également mis en évidence la manière dont ces enseignants conçoivent l’enseignement dans un environnement minoritaire francophone, aux antipodes de ce qui se déroule dans leur pays d’origine. Ces enseignants ont montré qu’ils ne jouent pas seulement le rôle d’éducateurs, mais aussi qu’ils appuient et accompagnent les parents et les élèves dans leur construction identitaire. Ils rencontrent par ailleurs des résistances de la part de parents et du personnel de l’école. Ainsi, pour une meilleure insertion professionnelle, ces enseignants ont dû s’ajuster non seulement à la réalité de leur milieu de travail, mais aussi aux attentes de la société. Ils ont soulevé l’importance de leur participation à la communauté d’apprentissage dans les écoles, à la communauté de pratique à l’extérieure de l’école et à la communauté informelle et ponctuelle, qui ont des fonctions différentes mais complémentaires.

Appendices

Bibliographie

- Adamuti-Trache, M. et Sweet, R. (2010). Adult immigrants' participation in Canadian education and training. Canadian Journal for the Study of Adult Education, 22(2), 1-26.

- Atangana-Abe, J. et Ka, M. (2016). L’intégration des élèves nouveaux arrivants d’origine africaine dans les écoles de la division scolaire franco-manitobaine. Alterstice, 6(1), 77-89.

- Basran, G. S. et Zong, L. (1998). Devaluation of foreign credentials as perceived by visible minority professional immigrants. Canadian Ethnic Studies Journal, 30(3), 6-23.

- Bialystok, L. (2016). Should teachers be authentic? Ethics and Education, 10(3), 313-326.

- Chase, S. E. (2005). Narrative inquiry: Multiple lenses, approaches, voices. Dans N. K. Denzin et Y. S. Lincoln (dir.), The Sage handbook of Qualitative Research (p. 651-679). Sage Publications.

- Demba J. J. (2011) L’échec scolaire et le rapport aux enseignants et enseignantes. Aperçu du point de vue des jeunes du secondaire au Gabon. Recherches qualitatives, 30(1) 224-246.

- Demers, G., et Tremblay, D. G. (2020). Les communautés de pratique (CdP) comme nouvelles modalités d’apprentissage: enjeux et défis. Enjeux et société, 7(2), 217-244.

- Dubar, C et Engrand, S. (1991). Formation continue et dynamique des identités professionnelles. Formation Emploi, (34), 87-100. https://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1991_num_34_1_1829

- Dubar, C. (1992). Formes identitaires et socialisation professionnelle. Revue française de sociologie, (23), 505-529.

- Dubar, C. (2000). La crise des identités. L’interprétation d’une mutation. Presses universitaires de France.

- Dubar, C. (2001). La construction sociale de l’insertion professionnelle. Éducation et société, (7), 23-36.

- Dubar, C. (2002). L’articulation des temporalités dans la construction des identités personnelles : questions de recherche et problèmes d’interprétation. Temporalistes, (44), 42-49.

- Dubar, C. (2015). La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles (5e éd.). Armand Colin.

- Dubar, C. et Engrand, S. (1991). Formation continue et dynamique des identités professionnelles. Formation Emploi, (34), 87-100. https://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1991_num_34_1_1829

- Dubar, C. et Tripier, P. (1998). Sociologie des professions. Armand Colin.

- Duchesne, C. (2018). Langue, culture et identité : défis et enjeux de l’intégration professionnelle des enseignants d’immigration récente en contexte francophone minoritaire. Alterstice, 8(2), 13-24.

- DuFour, R., Eaker, R. et Many, T. (2010). Learning by Doing: A Handbook for Professional Learning Communities at Work (2e éd.). Solution Tree.

- Dweme M. Pitta, Y. (2013). L’intégration des Africains francophones d’origine subsaharienne au Canada : le cas des pères de famille [mémoire de maîtrise inédit]. Université Laurentienne.

- Dweme M. Pitta, Y. (2022). Les professionnels formés à l’étranger et leur insertion au travail dans le contexte francophone minoritaire en Ontario : le cas des enseignantes et des enseignants originaires de l’Afrique subsaharienne [thèse de doctorat, Université de Toronto]. TSpace. http://hdl.handle.net/1807/110769

- Fortin, M.-F. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche. Chenelière-éducation.

- Gauthier, C. et Cerqua, A (2012). Pourquoi le constructivisme est-il devenu « le » discours dominant en éducation ? Formation et profession, 20(1), 67-70.

- Gbetnkom, I. (2015). Étude exploratoire sur les pratiques humiliantes à l’école secondaire au Cameroun [mémoire de maîtrise, Université Laval]. https://www.bibl.ulaval.ca/doelec/TravauxEtudiants/a2543198.pdf

- Germain, D. (2013). Le parcours de réorientation professionnelle d’immigrantes hautement qualifiées à Montréal: une étude exploratoire [mémoire de maîtrise, Université de Montréal]. Papyrus. http://hdl.handle.net/1866/10428

- Gérin-Lajoie, D. (2002). Le rôle du personnel enseignant dans le processus de reproduction linguistique et culturelle en milieu scolaire francophone en Ontario. Revue des sciences de l’éducation, 28(1), 125-146.

- Girard, E. R. (2005). Barriers blocking the integration of foreign-trained immigrant professionals.

- Gohier, C., Anadón, M., Bouchard, Y., Charbonneau, B. et Chevrier, J. (2001). La construction identitaire de l’enseignant sur le plan professionnel : un processus dynamique et interactif. Revue des sciences de l’éducation, 27(1), 3-32.

- Gouvernement de l’Ontario. (2017). L’excellence en éducation : Le plan de la réforme sur le système d’éducation de l’Ontario. Une meilleure éducation gage d’un avenir meilleur.

- Gouvernement de l'Ontario. (2022). L’Ontario modernise les programmes-cadres d’études informatiques et d’éducation technologique et d’éducation technologique pour veiller à ce que les élèves soient préparés aux emplois de l’avenir [communiqué de presse]. Gouvernement de l’Ontario. https://news.ontario.ca/fr/release/1002583/lontario-modernise-les-programmes-cadres-detudes-informatiques-et-deducation-technologique-pour-veiller-a-ce-que-les-eleves-soient-prepares-aux-emplois-de-lavenir

- Gratton, D. (2009). L’interculturel pour tous. Saint-Martin éditions.

- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (2022). Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2022. https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/francais/organisation/publications-guides/annual-report-2022-fr.pdf

- Lange, M.-F. (2007) Espaces scolaires en Afrique francophone. Ethnologie française, 37(4), 639-645.

- Mayer, R., Ouellet, F., Saint-Jacques, M.-C. et Turcotte, D. (2000). Méthodes de recherche en intervention sociale. Gaëtan Morin.

- Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Qualifications requises pour enseigner en Ontario. http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/employ.html#teaching

- Morrissette, J., Charara, Y., Boily, A. et Diédhiou, B. (2016) Les stratégies des accompagnateurs de l’intégration socioprofessionnelle des enseignants formés à l’étranger : Le Jeito des despachantes. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l’éducation, 39(1), 1-29. https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/2038

- Mungala, A.S. (1982). L’éducation traditionnelle en Afrique et ses valeurs fondamentales. Revue socialiste de culture négro-africaine. Ethiopiques, 29, 51-71.

- Nicourd, S. (2016). Claude Dubar (1945-2015). Revue française de sociologie, 57(1), 11-15.

- Niyubahwe, A., Mukamurera, J. et Sirois, G. (2018). Comment les enseignants immigrants formés à l’étranger vivent-ils les relations interpersonnelles et professionnelles à leur entrée dans le milieu scolaire québécois ? Alterstice, 8(2), 25-36. https://doi.org/10.7202/1066950ar

- Peretz, H. (1998). Les méthodes en sociologies : l’observation. La Découverte.

- Poisson, Y. (1991). La recherche qualitative en éducation. Presses de l’Université du Québec.

- Provencher, A. (2020). Négociations identitaires d'enseignants immigrants en insertion professionnelle du primaire et du secondaire au Québec [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. http://hdl.handle.net/1866/25418

- Siar, S. V. (2013). From highly skilled to low skilled: revisiting the deskilling of migrant labor. PIDS Discussion Paper Series n° 2013-30. Philippine Institute for Development Studies (PIDS). https://hdl.handle.net/10419/126949

- Wenger, E. [2005]. La théorie des communautés de pratique : Apprentissage, sens et identité. Presses de l’Université Laval.

- Wenger, E., McDermott, R. et Snyder, W. (2002) Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge. Harvard Business School Press.

- Wolf, J. (2012). Ethnography:The method. Dans P.L. Munhall (dir.), Nursing research: A qualitative perspective (5e éd, p. 285-335). Jones & Bartlett.

List of tables

Tableau 1

Répartition des participants à la recherche en fonction du motif principal de leur venue au Canada